Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Astronomia EM

Transféré par

Angelo Camila FiascaCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Astronomia EM

Transféré par

Angelo Camila FiascaDroits d'auteur :

Formats disponibles

Revista Brasileira de Ensino de F sica, v. 35, n. 4, 4501 (2013) www.sbsica.org.

br

Desenvolvimento em Ensino de F sica

Uma proposta para o ensino da astronomia e astrof sica estelares no Ensino M edio

(A proposal for the teaching of stellar astronomy and astrophysics in the Middle/High School)

J.E. Horvath1

Departamento de Astronomia, Instituto de Astronomia, Geof sica e Ci encias Atmosf ericas, Universidade de S ao Paulo, S ao Paulo, SP, Brasil Recebido em 10/1/2013; Aceito em 12/2/2013; Publicado em 15/10/2013 Discutimos neste trabalho uma abordagem emp rica para o ensino da astrof sica estelar no Ensino M edio. Utilizando um m nimo de informa ca o, desenvolvemos alguns pontos-chave para a realiza ca o de aulas e trabalhos que resultam an alogos em diculdade e conceitos ` aqueles realizados para o estudo do sistema Terra-Sol-Lua a partir da fenomenologia observada. A abordagem dispensa o uso de conceitos mais avan cados (por exemplo, fus ao nuclear) em favor da possibilidade concreta de incorporar estes temas de astrof sica das estrelas na sala de aula, tal como sugerido pelos PCNs. Palavras-chave: estrelas, empirismo, astrof sica estelar. We discuss in this work an empirical approach for the study of stellar astrophysics in the Middle/High School. Using a minimum of information, we develop some key points to perform tasks and lessons which result analogous in diculties and concept to those made for the system Earth-Sun-Moon starting from the observed phenomena. This approach does not require the use of more advanced concepts (such as nuclear fusion) in favor of the concrete possibility to incorporate these stellar astrophysics subjects in the classroom, as suggested by brazilian PCNs. Keywords: stars, empirism, stellar astrophysics.

1. Introdu c ao

As ci encias naturais est ao cada vez menos naturais. Embora seja verdade que, no in cio, as ci encias naturais estavam dentro do alcance e a viv encia poss vel das pessoas, hoje vemos que isto e cada vez menos verdadeiro. O cont nuo aprimoramento tecnol ogico provoca o afastamento progressivo da apreens ao direta das ci encias pelo professor e pelos alunos; por exemplo, enquanto a biologia se contentava com classicar e comparar plantas e animais, n ao resultava dif cil se introduzir na disciplina. No S eculo 19 as coisas mudaram bastante, e tanto os desenvolvimentos devidos a Mendel quanto a teoria da Evolu c ao de Darwin exigiram consider avel esfor co (n ao s o pela diculdade, mas antes pela oposi c ao ` as ideias muito enraizadas...), para serem incorporadas e elaboradas no S eculo 20, e nalmente pertencerem ` a bagagem cultural das pessoas instruidas. J a os desenvolvimentos na segunda metade do S eculo 20 est ao at e hoje esperando uma s ntese educativa abrangente, que come ce pela descoberta do ADN e continue at e a moderna gen etica molecular e seus desdobramentos (plantio de transg enicos, terapias com c elulas-tronco, etc.). O certo e que a biologia escapou bastante do ambito

1 E-mail:

natural, no sentido de que suas descobertas e objetos de interesse b asicos n ao mais s ao percept veis com os sentidos e descansam mais e mais nos instrumentos especializados desenhados para p or em evid encia sua presen ca e funcionamento, inclu das a v arias ferramentas conceituais muito sosticadas. Esta situa c ao exemplicada com a biologia se repete na astronomia, onde a percep c ao natural do ser humano deu passagem h a muito tempo ` a percep c ao atrav es dos instrumentos, muito complexos e ecientes, diga-se de passagem, mas totalmente alheios ` as pessoas enquanto suas viv encias e experi encias no dia-adia. Assim, criou-se uma divis ao cada vez mais profunda entre aquilo que vemos e tentamos compreender (fen omenos atmosf ericos, a Lua, eclipses, etc.) e aquilo no qual devemos conar, j a que feito pelos prossionais do mundo globalizado com um not avel esfor co cient co e nanceiro. O nosso ponto central e que, embora acreditemos e quemos fascinados pelas imagens dos telesc opios Hubble, Spitzer, VLT e outros, existe uma completa delega c ao de compet encia aos cientistas para nos dizer como funciona isto ou aquilo, ou como entender as medidas e ideias a respeito do universo e

foton@iag.usp.br.

Copyright by the Sociedade Brasileira de F sica. Printed in Brazil.

4501-2

Horvath

seu conte udo. Assim, a brecha mencionada entre a percep c ao sensorial dos fen omenos e os objetos almejados pelos instrumentos de u ltima gera c ao s o aumenta. N ao vamos observar com nossos olhos nem com instrumentos de pequeno porte coisas como buracos negros supermassivos, ou estrelas prestes a morrerem, ou detalhes nos dos aster oides: devemos conar que todo isto acontece tal como se nos diz que acontece porque os instrumentos assim o mediram. Existe assim um afastamento progressivo dos fen omenos que diculta qualquer abordagem pedag ogica, e coloca uma barreira muito substancial para o ensino das ci encias segundo o constructivismo [2] e v arias outras poss veis abordagens. Desta discuss ao resulta evidente (pelo menos para o autor) que o ensino de astronomia (e outras disciplinas) est a em um beco sem sa da: o que e tang vel, torna-se nalmente enfadonho e e repetido ad nauseam nos ciclos da educa c ao , enquanto o que faz a cabe ca dos alunos (e professores) est a se deslocando rapidamente para longe do alcan ce deles e ca cada vez mais dif cil de ser incorporado aos temas tratados na sala de aula. Os PCNs recomendam, no entanto, uma s erie de temas desta classe n ao natural, indo desde as estrelas at e a cosmologia e o Big Bang. Como nem mesmo os conte udos do Sistema Solar s ao discutidos e apresentados de forma substanciosa e l ogica na maioria das vezes, segue-se que o professor est a normalmente inseguro e reticente para entrar nesses problemas menos familiares para ele/ela. Por em, estes cont em grande parte da astronomia do S eculo 20, e resultam muito atrativos e desaadores, especialmente para aqueles alunos com inclina c ao cient ca ( 5% do total, segundo estudos recentes, mas ainda assim vitais para a sa ude e desenvolvimento das sociedades [1]). Nem mesmo temas importantes j a descobertos antes da virada do S eculo 19 s ao incorporados apropriadamente (natureza da luz, emiss ao e absor c ao , radia c ao do corpo negro, etc.), estes todos elementos b asicos para estudar as estrelas. A pergunta a fazer e: ser a poss vel discutir em sala de aula conte udos astron omicos, por exemplo, as estrelas, da mesma forma que se faz com o Sistema Solar? Mais ainda, como come car? Como esprimir uma abordagem emp rica que resulte em um avan co real para compreender as estrelas? O restante deste artigo cont em um princ pio de resposta (positiva) para esta quest ao, pelo menos para pisar em terreno rme e motivar os alunos para irem al em da astronomia do sistema Sol-TerraLua. A ideia e a de tender uma ponte inicial que possa ligar o conhecimento emp rico ` a constru c ao de um quadro b asico a respeito das estrelas, utilizando um m nimo de informa c ao e trabalhando o contato dos alunos com os fen omenos observados.

tronomia indiana fez essa identica c ao h a quase 2000 anos (tal como registrada nos versos do Veda), e o indiano Aryabhata por volta do ano 500 D.C. tinha por certo que as estrelas eram, na verdade, outros s ois [3]. Note-se que n ao e necess ario agora nos perguntarmos a respeito da sua natureza exata, basta adimitirmos, provisionalmente, que as estrelas que observamos s ao corpos como o Sol. No ocidente, um mil enio mais tarde, Giordano Bruno (1548-1600) foi censurado e depois executado pela Igreja Cat olica por fazer a mesma hip otese, acrescentada da ideia de innitos planetas habitados (isto u ltimo foi demais para os te ologos da epoca). Chamaremos a esta identica c ao Sol = estrelas de hip otese de semelhan ca. Como e que a hip otese de semelhan ca pode ser utilizada? A resposta passa pela compara c ao do brilho das estrelas. Quando aceita aquela hip otese, estamos admitindo que existe um padr ao de estrela (o Sol) e que, se todas as estrelas s ao iguais a ele, ent ao as varia c oes que observarmos devem-se somente ` a dist ancia. Da que de conseguirmos medir o uxo F da luz de uma estrela (quantidade de energia por unidade de area e de tempo), a dist ancia ca totalmente determinada, j a que este uxo cai como o quadrado da dist ancia. O exemplo mais simples, em escala humana, e o de ter uma l ampada de pot encia dada (digamos, 100 Watts) e medirmos o uxo a uma dist ancia conhecida (digamos, 1 m). Uma l ampada id entica levada a uma dist ancia qualquer pode ser localizada medindo o uxo, j a que a dist ancia d estar a determinada como ( )1/2 1m d = 1m FF . Isto s o e poss vel porque sabemos que as l ampadas s ao id enticas. Transportado ao caso estelar, o argumento precisa da hip otese de semelhan ca. Por em, no caso espec co das estrelas, a escala de brilho utilizada traz algumas novidades particulares. Este problema do brilho das estrelas j a foi abordado no S eculo III A.C. pelo astr onomo grego Hipparcos, quem se preocupou de denir uma hierarquia de brilhos em termos de uma quantidade que chamou de magnitude. Mais tarde, Ptolomeu a difundiu na sua obra Almagesto. A escala grega propunha que as estrelas mais brilhantes do c eu eram (por deni c ao ) de primeira magnitude, e as menos brilhantes, quase invis veis, de magnitude 6 (tamb em por deni c ao ). Mais tarde formalizou-se esta classica c ao denindo que cada 5 magnitudes exista um fator 100 no brilho das estrelas. Ou seja, uma estrela de magnitude 1 e uma de magnitude 6 diferem em 100 no brilho observado [4]. Como esta deni c ao se refere somente ` a observa c ao , sem dizer nada a respeito da natureza estelar nem a sua dist ancias (a mesma estrela muito mais longe brilhar a menos e ter a uma magnitude diferente), denomina-se de forma mais precisa magnitude aparente. poss E vel escrever de forma matem atica uma express ao simples para a magnitude aparente de uma estrela com um certo brilho (caracterizado tamb em

2.

Comparando as estrelas

Para continuarmos e preciso come car por uma considera c ao de car ater geral e hipot etica, j a que precisamos comparar as estrelas com algo bem conhecido. A as-

Uma proposta para o ensino da astronomia e astrof sica estelares no Ensino M edio

4501-3

pelo uxo F ), respeito de um valor de refer encia com sub ndice 0 . Assim temos ( ) F m m0 = 2.5 log10 , (1) F0 onde F0 e o uxo de refer encia, a ser escolhido para referir a magnitude aparente ` a estrela (u outro objeto) padr ao em um dado comprimento de onda, por exemplo, n os sempre utilizaremos aqui a luz vis vel denominada V na nota c ao astron omica . Note-se que quanto mais fraca e a estrela, maior resulta sua magnitude. Isto decorre do sinal (-) na Eq. (1), e do fato que o log10 de um n umero < 1 e negativo. Assim, a express ao d a uma ideia real do que acontece com estrelas id enticas (igual uxo) a dist ancias cada vez maiores: a magnitude aparente aumenta, mas s o segundo o logaritmo do uxo, ou seja mais ou menos suavemente (vide Fig. 1)

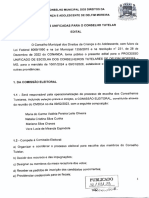

Figura 1 - O logaritmo do uxo da luz estelar F , fun c ao que cresce suavemente conforme F aumenta. Hipparcos e seus seguidores adotaram implicitamente esta forma ao denir um intervalo (escala) de magnitudes vis veis, posteriormente matematicamente esprimida na Eq. (1), a qual continua sendo utilizada at e hoje. Quando o uxo F resulta menor que aquele da refer encia F0 , a fun c ao e negativa e a magnitude aparente m cresce numericamente.

A utiliza c ao imediata da hip otese de semelhan ca nos diz que o uxo que aparece dentro dos logaritmos na Eq. (1) pode ser traduzido em dist ancia logo mais, j a que se todas as estrelas forem iguais, brilhar ao mais ou menos se estiverem mais perto ou mais longe, de tal forma que o uxo diminui proporcionalmente ao quadrado da dist ancia ` a fonte F = C/d2 (isto deveria ser bem familiar para os alunos), e chegamos assim a )2 d . (2) m m0 = 2.5 log10 d0 Da express ao da magnitude tamb em resulta que duas estrelas com magnitudes diferentes m1 e m2 (onde a primeira e suposta mais fraca que a segunda), t em uma diferen ca de brilho de ( Diferen ca = 2.5m1 m2 (3)

(o valor exato da base e 5 100 2.512, decorr encia da deni c ao formal de uma amplitude = 100 entre a 1a e a 6a magnitude). Portanto, se medirmos a magnitude de uma estrela fraca e a compararmos com a solar, teremos como dizer a dist ancia dela respeito da dist ancia Terra-Sol. O Sol est a t ao pr oximo (astronomicamente falando), e brilha tanto, que sua magnitude aparente resulta ser = 26.7, valor enorme e negativo de t ao brilhante (de novo, o sinal na Eq. (1)) . Por outro lado sua dist ancia foi estimada com v arios m etodos e resulta, em m edia, de 150 109 m, ou 150 milh oes de quil ometros. Tamb em seria poss vel referenciar tudo a outra estrela que n ao o Sol, pr oxima, da qual conhe camos a dist ancia, j a que feita que foi a hip otese de que todas s ao iguais (semelhan ca), e o resultado seria equivalente. Por exemplo, a magnitude aparente da estrela Alfa do Centauro, terceira mais brilhante do c eu, e de 0.27. Sua dist ancia estimada e de 4, 37 anos-luz, baseada na medida da paralaxe estelar e serve para este prop osito. Vamos agora prop or aos alunos observar o c eu e detectar a estrela mais fraca que seja poss vel enxergar. Isto e todo um desao para eles e constitui em si pr oprio um programa altamente interessante. Leve a turma para um lugar bastante escuro e pe ca para eles localizarem e desenharem as Tr es Marias ou o Cruzeiro do Sul e seu entorno no papel. A partir da pe ca para localizarem a estrela mais fraca pr oxima destas. O olho humano enxerga ate magnitude +6 aproximadamente, portanto, a determina c ao deles deve ser uma estrela entre magnitude +5. Supondo que o valor mais elevado e atingido, pe ca para eles calcularem quanto mais distante que o Sol ou que Alfa do Centauro est a a estrela que supuseram id entica. Usando a Eq. (3), o resultado e +6 (0.27) = 6.27, de tal forma que, usando Alfa do Centauro como compara c ao e 2.56.27 322 vezes mais brilhante. Agora, se aceitarmos 4.37 anos-luz como a dist ancia ` a refer encia Alfa do Centauro, poderemos utilizar as Eqs. (2) e (3) para calcular d ` a estrela fraca, e denir uma esfera de raio igual a esta dist ancia onde poderemos observar estrelas, enquanto as mais long nquas n ao ser ao vis veis ao olho humano, esta esfera ter a um raio de uns 90 anos-luz (mais tarde, ao questionar a hip otese de semelhan ca, veremos que isto n ao e totalmente correto, mas por ora as coisas podem car assim). J a temos um excelente ponto de partida para discutir as dist ancias estelares, em particular para entender por qu e os astr onomos teimam em usar o ano-luz e o parsec (= 3,26 anos-luz) para medir dist ancias: estas s ao realmente enormes para a escala humana e precisam de unidades adequadas. Quando feita a estimativa, os alunos v ao reetir a respeito e se convencer logo desta conveni encia. Ato seguido, sugerimos o seguinte exerc cio para xar a ideia de dist ancias: suponha que o Sol e do tamanho de uma bolinha de gude e agora pe ca para colocar, em escala, uma segunda bolinha de

4501-4

Horvath

gude que represente Alfa do Centauro. Uma regra de tr es simples dar a a resposta (digamos, para um raio de 1 cm, a dist ancia e de uns 500 km!). Lembrando que a estrela fraca e, por hip otese, da mesma classe que o Sol), pe ca para imaginarem um lugar para os alunos depositarem uma terceira bolinha de gude, estando a primeira (o Sol) na frente da sala de aula. A dist ancia necess aria levaria esta bolinha para Tokio (...) E lembre que podem existir estrelas ainda mais fracas, j a que somente estiveram limitados pela capacidade do olho. Pe ca para trazerem bin oculos e observarem a mesma estrela. Poss velmente descobrir ao outras mais fracas ainda, umas duas magnitudes maior pelo menos (+8 e um bom chute...). Repita a opera c ao de posicionamento, sem se importar se as dist ancias est ao al em da escola. Para nalizar, e embora n ao resulte estrictamente um t opico estelar, pe ca que indiquem a orbita de Plut ao (umas 40 U.A., ou 40 vezes 150 milh oes de quil ometros) na mesma escala. Ter ao dado um grande e interessante passo para os alunos relacionarem uma escala c osmica com seus equivalentes terrestres, os u ltimos bem conhecidos e apreendidos em termos da escala humana.

Tabela 1 - As 20 estrelas mais brilhantes do c eu (Ref. [5]). Nome Sirius Canopus Alfa do Centauro Veja Capella Arcturus Rigel Procyon Achernar Betelgeuse Hadar Altair Aldebaran Spica Antares Pollux Fomalhaut Acrux Mimosa Deneb m -1.44 -0.63 -0.01 +0.03 +0.08 +0.16 +0.28 +0.40 +0.54 +0.57 +0.64 +0.93 +0.99 +1.06 +1.07 +1.22 +1.23 +1.28 +1.31 +1.33 Constela c ao Canis Major Carina Centaurus Lyra Auriga Bootes Orion Canis Minor Eridanus Orion Centaurus Aquila Taurus Virgo Scorpius Gemini Piscis Australis Crux Crux Cygnus

3.

A distribui c ao espacial das estrelas

Um passo al em da compara c ao baseada na hip otese de semelhan ca est a a quest ao da distribui c ao espacial das estrelas. Est ao isoladas (o Sol n ao tem companheiras)? Est ao em grupos? Como e poss vel determinar se est ao sicamente juntas, embora pare cam est a-lo no plano do c eu? Esta quest ao levar a de imediato ao reconheci um excelente momento para mento das constela c oes . E descrever a hist oria das constela c oes e suas implica c oes culturais, j a que o t opico se presta para esses ns (vide, por exemplo, a refer encia [5]). O tempo que pode ser dedicado a esta discuss ao depende das circunst ancias,

e idealmente deveria ser coordenado com os professores de hist oria e geograa para dar uma enfase adicional que ponha em evid encia aspectos interdisciplinares v arios. Pe ca aos alunos para calcularem, de novo usando a f ormula da magnitude e a hip otese de semelhan ca, a dist ancia relativa entre as estrelas de uma constela c ao (na Ref. [5] encontrar ao as magnitudes de v arias estrelas do Cruzeiro do Sul, de Orion e outras, vide Tabela 1). Em posse das dist ancias d spares, os alunos podem concluir bastante rapidamente que as constela c oes s ao resultado da proje c ao (embora algu immas estrelas estejam sim, sicamente pr oximas). E portante destacar que isto n ao prova que n ao h a estrelas associadas, somente diz que a maior parte delas que participa das constela c oes conhecidas n ao o est a. Um segundo ponto interessante e a observa c ao da V a L actea, de enorme signica c ao cultural. Uma revis ao das ideias e vis oes da V a L actea pelos povos antigos constitui um assunto de interface com as aulas de hist oria que n ao deve ser desperdi cado. Como explicar a V a L actea? Que tipo de informa c ao est a oculta na sua exist encia? (os l osofos gregos Leucipo e Dem ocrito, pais do atomismo, pensavam, por exemplo, que a V a L actea estava constitu da de estrelas muito pequenas -isto e, n ao as identicavam como sendo similares ao Sol-, o seu mundo era assim muit ssimo menor j a que as estrelinhas deviam estar pr oximas da Terra, embora al em do c rculo lunar [6]). Em todo caso, antes de introduzir a ideia de estarmos dentro de uma distribui c ao plana (n ao esferoidal) e compar a-la com outras alternativas (por exemplo, que a V a L actea seja um conjunto de estrelas totalmente externo a n os, e procedimentos para conferir qual e a proposta mais acurada -no u ltimo caso, vale observar a V a L actea no hemisf erio norte e no sul, e em todas as epocas do ano-); fa ca junto com os alunos um levantamento a respeito desta quest ao na hist oria das ci encias. Isto ser a de grande valor para localizar os alunos no entorno astron omico local. Por u ltimo, alguns exemplos de associa c ao espacial podem ser trazidos a tona. Um conjunto muito evidente s ao as Tr es Marias no cintur ao de Orion. As tr es estrelas t em quase o mesmo brilho e est ao muito pr oximas, poderiamos dizer que est ao associadas (pesquisar). Uma u ltima atividade interessante pode ser a localiza c ao da Caixinha de Joias (carta do c eu na Ref. [5]) e a discuss ao da sua natureza e proximidade f sica. Os alunos podem ser informados que, segundo os estudos astron omicos, mais da metade das estrelas que eles observam s ao bin arias, embora sejam muitas vezes dif ceis de identicar como tais (Alfa do Centauro, por exemplo, e um sistema duplo com uma componente muito mais fraca que a outra, embora a efeitos das tarefas propostas esta realidade n ao faz muita diferen ca e foi tratada como uma estrela u nica). O Sol parece pertencer a uma minoria neste sentido. A exist encia de associa c oes com mais de dois membros e bastante natural, e enxames como a Caixinha de Joias ou aglomerados globulares (n ao observ aveis dire-

Uma proposta para o ensino da astronomia e astrof sica estelares no Ensino M edio

4501-5

tamente a olho nu) um grupo que nasceu ao mesmo tempo e evolui junto desde ent ao.

4.

Variam seu brilho as estrelas?

O come co da sistematiza c ao das observadas pelo grego Hipparcos traz uma interessante quest ao a tona: seriam as estrelas observadas por Hipparcos h a mais de 2 mil enios as mesmas que observamos hoje? Obviamente o grego classicou primeiro as estrelas mais brilhantes do hemisf erio norte, as quais deveriam ser vis veis at e hoje. Uma tabela com 1000 destas estrelas [7] e a constata c ao da perman encia delas no c eu atual permite armar que as propriedades dessas estrelas n ao mudaram signicativamente em tempos inferiores a 2000 anos. Ou seja, a natureza das estrelas as faz muito est aveis e de muito longa dura c ao brilhando no c eu. Trazida para a sala de aula, esta discuss ao est a longe de ser obvia: lidamos com coisas que permanecem essencialmente iguais desde o come co da hist oria humana. Mais ainda, os registros geol ogicos cont em f osseis de 3 bilh oes de anos que mostram que a ilumina c ao solar mudou pouco nesse intervalo (!), a rela c ao com outros estudos em ci encias ca por conta de cada professor. claro que as exce E c oes podem ser at e mais interessantes do que a regra: em tempos hist oricos, uma que outra estrela decidiu dar espet aculo, aumentando violentamente seu brilho primeiro e depois sumindo de vez. Um destes casos aconteceu no ano 1006 A.D., e a falta de registros na Europa Medieval (afetada pelo dogma da imutabilidade dos c eus, heran ca de Arist oteles e sua concei c ao do mundo) resulta signicativa. No entanto, astr onomos chineses viram essa estrela brilhar muito no rmamento, e a interpretaram em termos de aug urios (positivos) para o Imperador. Como resulta dif cil achar raz oes para entender por qu e um conjunto grande de homens instru dos possa ter deixado de ver a estrela de 1006 A.D., especialmente na It alia onde a supernova deve ter sido vis vel acima do horizonte por v arias horas todos os dias, temos na m ao um poss vel exemplo de como as cren cas afetam a objetividade humana: a estrela n ao poderia ter estado a dentro da vis ao aristot elica, mas estava. J a no ano de 1054 A.D., outra estrela irrompeu no c eu, para depois esmaecer denitivamente, e foi registrada na Europa, embora a concord ancia com as observa c oes na China tem sido contestada [8]. Este evento deve ter originado a atual nebulosa do Caranguejo, a qual sabemos que cont em uma estrela de n eutrons muito energ etica, no meio das razo cinzas daquela explos ao. E avel pensar que os monges mais cultos tinham aprendido a ver as estrelas violentamente vari aveis. Registros na cultura Anazasi na Am erica parecem tamb em corresponder a esta explos ao hist orica [9]. Uns s eculos mais tarde, e com a evolu c ao do pensamento e a mudan ca de mentalidade dos cientistas, j a n ao houve problemas para Johannes Kepler (1450-1450) e Tycho Brahe (1430-1430), dois

dos mais eminentes astr onomos da hist oria, registrarem dois eventos do mesmo tipo (denominados supernovas) que hoje levam seus nomes e ainda s ao objeto de estudos cient cos. A u ltima vers ao destas explos oes vis vel a olho nu aconteceu em 1987, com a explos ao da supernova 1987A (Fig. 2), depois de mais de quatro s eculos de quietude.

Figura 2 - A SN1987A, ` a direita na imagem que cont em a Nebulosa da Tar antula. A estrela progenitora da supernova foi registrada em imagens anteriores ` a explos ao e tinha umas 18 vezes a massa do Sol. No brilho m aximo a magnitude aparente da supernova atingiu +3. A reconstru c ao da supernova de 1006 A.D. sugere um valor m aximo de 7.5, e pela Eq. (3), um brilho 367 vezes maior do que a 1987A. Resulta dif cil acreditar que aquela n ao foi vista no sul da Europa na epoca.

Se ignorarmos as supernovas, e aceitamos as tabelas de Hipparcos-Ptolomeu e outros cat alogos ao longo dos s eculos, concluimos que poucas estrelas variam denitivamente seu brilho, mesmo em tempos muito longos. Existem tamb em exemplos menos espetaculares e mais numerosos de variabilidade estelar, por exemplo, a supergigante Betelgeuse (a mais brilhante na parte inferior da Fig. 3), varia seu brilho bastante e chega a car mais brilhante que Rigel (na parte superior da mesma poss imagem). E vel monitorar esta varia c ao no tempo com a ajuda de bin oculos. Este tipo de constata c ao traz elementos adicionais para depois considerar a natureza estelar.

5.

O problema da energia, a luminosidade e a idade do Sol e as estrelas

A quest ao da energia emitida pelas estrelas passa, de novo, por trazer para uma escala humana os n umeros medidos e obtidos. Embora e dito que o Sol e nossa fonte de energia para a fotoss ntese e outros processos fundamentais, e dif cil dar uma ideia quantitativa da pot encia irradiada por ele. Para medirmos a luminosidade ou pot encia (energia por unidade de tempo) emitida pelo Sol, podemos construir um fot ometro elementar que emprega materiais comuns. Os elementos s ao:

4501-6

Horvath

Uma folha de papel branco comum; Um pouco de oleo de cozinha; Uma l ampada de 100 Watts.

Figura 3 - As Tr es Marias (centro) e estrelas pr oximas na constela c ao de Orion.

Espalhe uma gota de oleo numa area de uns 2 cm de di ametro no papel. Acenda a l ampada ao ar livre, onde o Sol incida diretamente. Ponha o papel pr oximo a l ` ampada e afaste-o at e que o brilho de ambos os lados (aquele que e iluminado pela l ampada e o que est a voltado para o Sol) seja o mesmo. A cor dos lados do papel ser a levemente diferente, j a que a l ampada est a mais fria do que a superf cie do Sol. Quando o brilho for igual, fa ca a medida da dist ancia ` a l ampada. Da igualdade do brilho de cada lado sabemos que o uxo luminoso e aproximadamente o mesmo. Como este u ltimo diminui conforme o quadrado da dist ancia ` a fonte, e resulta diretamente proporcional ` a luminosidade da fonte (ou seja, ` a emiss ao de energia luminosa de ambos os lados da folha, grosseiramente diferente para a l ampada e para o Sol), escrevemos que L Llamp = 2 , d2 dlamp (4)

como j a medimos dlamp e sabemos sua luminosidade (pot encia) diretamente, podemos estimar a luminosidade do Sol sabendo que a sua dist ancia e de 1 U.A.,

ou 150 milh oes de quil ometros. Os c alculos a serem completados indicam algo como L = 4 1026 Watts. Este n umero confere com o seu resultado? Para efeitos de compara c ao , uma usina hidrel etrica de grande porte, a maior do mundo na China, produz 1.8 1010 Watts. Assim, vemos como o Sol produz e emite uma energia muitos bilh oes de vezes maior que a produ c ao total de energia pela humanidade por todos os m etodos dispon veis hoje. Alguns fatores que complicam uma compara c ao direta s ao as diferentes temperaturas da l ampada e do Sol (de fato, a Tlamp e menos da metade de T ), e assim a fra c ao da energia emitida na forma de luz vis vel e maior para o Sol do que para a l ampada. A atmosfera espalha e absorve ainda parte desta luz, e assim dever amos introduzir uma corre c ao nos c alculos para levar em conta esses efeitos. O resultado pode ser preciso dentro de um fator 2-3 devido a estes erros experimentais e incertezas no processo de medida, mas certamente nada pior que isso. Determinar com um m etodo direto a energia que sai do Sol por segundo n ao foi poss vel at e depois da Revolu c ao Industrial (assim, os alunos podem se sentir legitimamente orgulhosos de ter atingido agora esse patamar...). Agora que conferimos quanta energia por segundo sai do Sol na forma de luz vis vel, podemos tentar relacion a-la com as propriedades solares. Para fazer isto devemos recorrer a um desenvolvimento do S eculo 19 que descreve a tal luminosidade (pot encia na forma de luz) de um corpo incandescente (a chamada radia c ao do corpo negro). A constata c ao dos f sicos da epoca foi que a emiss ao n ao depende do tipo de corpo (composi c ao ), mas t ao somente da temperatura. Mais precisamente, da temperatura elevada ` a quarta pot encia. Empregaremos este resultado para caracterizar as estrelas, com boa aproxima c ao , corpos negros (lembrese que esta u ltima denomina c ao se refere ` a forma da emiss ao, n ao a cor real que pode variar bastante). Imaginemos agora uma bola de ferro exposta ao fogo. Este corpo cumpre com todas as hip oteses das leis de radia c ao de corpo negro anteriores, e daria na mesma que fosse de qualquer outro material. Observando a bola com cuidado, veremos que ela come ca a car avermelhada conforme o tempo passar. Se continuar exposta ao fogo um pouco depois apresentar a uma cor avermelhada intensa e mais tarde (e se n ao derreter antes!) branco-amarelada. Como a bola esquenta progressivamente, estas observa c oes sugerem que a cor pode ser usada como indicador da temperatura. Por exemplo, o min erio de ferro derretido na metal urgica a uma temperatura de quase 2000 K apresenta uma cor amareloavermelhada. Seria poss vel conhecer a temperatura somente olhando para essa cor, independentemente de saber se o metal e ferro ou qualquer outro. Isto e o que de fato fazemos na astrof sica estelar para identicarmos a temperatura das estrelas! importante apontar que ao coletar toda essa raE dia c ao emitida, poder amos calcular o uxo de radia c ao

Uma proposta para o ensino da astronomia e astrof sica estelares no Ensino M edio

4501-7

F da Eq. (1) (ou quantidade de energia que atravessa a unidade de area por segundo) e conferir que este aumenta rapidamente conforme sobe a temperatura, segundo F = T 4 , (5)

6.

Questionando a hip otese inicial: as estrelas e sua semelhan ca

onde = 5.67 108 Watts m2 K4 e uma constante. Esta e a rela c ao que foi estudada e conrmada no S eculo 19 para o corpo negro, conhecida como lei de Stefan-Boltzmann [10]. A Eq. (5) relaciona a quantidade de energia radiante recebida por segundo por unidade de area com a temperatura do corpo que a est a emitindo, mas n ao diz quanta energia est a sendo emitida no total. Precisar amos ainda saber a dist ancia ` a bola. No caso das estrelas, como saber o valor da energia total emitida? Isto e muito importante j a que e uma propriedade do corpo emissor, e n ao simplesmente uma quantidade que n os observamos. Por exemplo, ao levar uma l ampada comum a um quarteir ao de dist ancia, o uxo que receberemos e muito diferente, mas a energia da l ampada (corpo emissor) ser a a mesma. Assim, e fundamental ter alguma estimativa da dist ancia at ea fonte quando considerarmos as estrelas (note-se que no caso do c alculo da L j a sab amos a dist ancia ao Sol independentemente da medida). O que permite relacionar o uxo com a energia emitida por segundo e considerar que a emiss ao e igual para qualquer dire c ao , assim a energia por segundo resulta simplesmente o uxo multiplicado pela area que emite, isto e, a area total da estrela, portanto L = Area F luxo = 4R2 T 4 , (6)

e ainda sabemos que, estando a uma dist ancia d da estrela, mediremos um uxo que cai com o inverso do quadrado desta dist ancia, j a que a luminosidade L da estrela e xa (n ao depende de onde est a o observador), ou seja F L/d2 . Combinando a medida obtida para a luminosidade em Watts com a Eq. (6), podemos calcular de imediato o raio solar, desde que utilizarmos a temperatura de 5800 K (fa ca os c alculos e compare seus resultados com o valor preciso dos astr onomos, R = 6.96 105 km). Se formos capazes de calcular ainda quanta energia est a estocada no Sol para este continuar brilhando, poderiamos de imediato estimar sua idade, j a que emitindo a uma taxa L (e supondo que esta n ao variou ao longo de bilh oes de anos), a energia que tem E ser a exaurida em um tempo (a idade), que resulta ser = E /L . Por em, esta estimativa da energia combust vel n ao pode ser feita simplesmente com o que conhecemos, e necess ario um tratamento da natureza do Sol e sua luminosidade, para conseguirmos este valor (que depende do mecanismo de fus ao nuclear do hidrog enio, e portanto, da fra c ao deste no interior).

At e agora a hip otese de semelhan ca foi suciente para calcularmos dist ancias estelares e distribui c ao espacial, analisarmos as constela c oes e colocarmos em perspectiva o Sistema Solar. Mas ca a pergunta a respeito da validade da hip otese. Nas ci encias, todas as hip oteses emp ricas s ao provisionais, somente o experimento pode dizer se resultam verdadeiras, e nada mais natural que corrigi-las. Para questionar a hip otese, nada melhor que voltarmos a observar o c eu. Localize, por exemplo, as Tr es Marias de novo (Fig. 3) e observe as estrelas pr oximas. Tente determinar a cor delas a olho nu. Neste caso, e para muitas outras estrelas no c eu, podem ser constatados desvios substanciais respeito da cor amarelada do Sol. Lembrando da discuss ao acima, vemos estrelas azuladas e avermelhadas. As primeiras, pela Lei do deslocamento de Wein (1893) [10] correspondem a comprimentos de onda menores, e portanto, sua temperatura e maior que a do Sol. Com as avermelhadas deve acontecer o contr ario. Mas se a express ao de Stefan-Boltzmann L R2 T 4 for utilizada como representa c ao da emiss ao estelar, uma estrela fria deve emitir muito menos que uma muito mais quente, a menos que o fator R2 consiga compensar isto, de tal forma que as estrelas mais frias tenham sempre raios maiores. Isto e improv avel (de fato, poucas vezes e verdade, e somente para alguns tipos de estrelas), e assim conclu mos que a hip otese de semelhan ca tem todo para ser incorreta: as estrelas podem ser bastante diferentes que o Sol, somente algumas das que t em cores similares devem parecer com ele, emitindo (L) quantidades similares de energia. Se a temperatura e/ou o raio s ao diferentes, a emiss ao varia muito e as dist ancias derivadas resultar ao incorretas. Esta constata c ao afeta diretamente o que dissemos da idade, de fato, e comparando com o Sol, podemos voltar ` a express ao = E /L e dividirmos membro a membro para chegar ao quociente L E = . L E (7)

Assim, uma estrela azul, que emite muito mais que o Sol (L L ) deve viver muito menos que este, a menos que o reservat orio de energia seja muito maior e compense esse fator. Na pr atica, a diferen ca em energia e modesta, e a taxa de emiss ao da energia e o que determina a vida. Por outro lado, estrelas menos luminosas (mais frias) t em L L , e devem brilhar por muito mais tempo, sem se alterar ainda depois do Sol acabar a fus ao de hidrog enio. Esta rela c ao entre a taxa de consuma c ao /emiss ao da energia e a reserva n ao e exclusiva das estrelas: os seres vivos tamb em dependem dela e e chamada de metabolismo pelos bi ologos: uma ratinho vive alguns meses, porque consome energia a uma taxa muito grande, enquanto um elefante vai bem mais devagar e vive tanto quanto um ser humano ou

4501-8

Horvath

mais. Em uma analogia mec anica mais direta acontece a mesma coisa: se fornecida a mesma quantidade de combust vel, por exemplo, um carro pequeno e popular demorar a muito mais em gast a-lo (viver a mais) enquanto um carro de corrida que desenvolve grandes velocidades e para isso precisa consumir o combust vel mais r apido parar a (morrer a) logo mais. As estrelas mais frias que o Sol est ao brilhando quase desde a forma c ao da gal axia, e continuar ao assim depois que o Sol esgote seu combust vel, porque sua luminosidade ou disp endio de energia por unidade de tempo e muito menor.

Agradecimentos

O autor agradece discuss oes e cr ticas de L.C. Jafelice e P. Bretones a respeito destes e outros temas em Educa c ao. O CNPq (Brasil) nanciou parte destas pesquisas na forma de Bolsas concedidas ao longo de v arios anos ao autor. Finalmente, agradecemos ao referee da RBEF que contribuiu para melhorar a clareza do texto inicial.

Refer encias

[1] Documenta ca o da UNESCO acess vel em unesdoc. unesco.org/images/0015/001505/150585por.pdf, consultada em 3/1/2013 [2] J. Matui, Construtivismo: Teoria Construtivista S ocioHist orica Aplicada ao Ensino (Ed. Moderna, S ao Paulo, 1995). [3] Documenta ca o em http://www.starteachastronomy. com/indian.html, consultada em 3/1/2013. [4] Documenta ca o em http://www. astronomy-education.com/index.php?page=192, consultada em 3/1/2013. [5] P.S. Bretones, Os Segredos do Universo (Ed. Atual, S ao Paulo, 2010). [6] J. Burnet, A Aurora da Filosof a Grega (Ed. PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2007). [7] Documenta ca o em http://en.wikipedia.org/wiki/ Hipparchus, consultada em 3/1/20103. [8] G.W. Collins, W.P. Claspy and J.C. Martin, Publications of the Astronomical Society of the Pacic 111, 871 (1999). [9] Documenta ca o em http://en.wikipedia.org/wiki/ SN1054, consultada em 3/1/2013. [10] R. Eisberg e R. Resnick, F sica Qu antica (Ed. Campus, S ao Paulo, 2003).

7.

Conclus oes

Tentamos aqui uma abordagem emp rica, suplementada com alguns conceitos e quantidades necess arios para construir o quadro b asico da astrof sica estelar. Na forma de recomenda c ao ao professor, procuramos orientar a respeito de atividades observacionais e c alculos que liguem o assunto aos alunos, na sua escala humana, e tamb em a outras disciplinas (hist oria, geograa) de interesse para o desenvolvimento de uma vis ao concreta poss das estrelas. E vel ainda adaptar estes procedimentos para as u ltimas s eries do Ensino Fundamental, desde que os c alculos sejam omitidos, se mantendo em uma abordagem qualitativa. Em um segundo trabalho vamos a discutir outros aspectos das estrelas menos simples, tais como espectros e a informa c ao que carregam, classica c ao estelar, etc., possivelmente adequados para o Ensino M edio e com o aux lio de telesc opios pequenos e instrumentos mais avan cados, dispon veis de forma pontual. Ainda que limitada, a abordagem apresentada e vi avel e segue de perto a metodologia j a aplicada ao estudo do Sistema Solar, sendo que este paralelo poder a ser ampliado pelos pr oprios professores para sua utiliza c ao pr atica nas aulas.

Vous aimerez peut-être aussi

- Vivenciando o Suicídio Na Família Do Luto À Busca Pela SuperaçãoDocument8 pagesVivenciando o Suicídio Na Família Do Luto À Busca Pela SuperaçãoAndréa Luiza da SilveiraPas encore d'évaluation

- Ensaio - Psicologia - Andressa GoncalvesDocument6 pagesEnsaio - Psicologia - Andressa GoncalvesAndressaGonçalvesPas encore d'évaluation

- Homeopatia e Principios Alquimicos - Agricultura OrganicaDocument186 pagesHomeopatia e Principios Alquimicos - Agricultura OrganicaBruna Ribas Russ100% (1)

- Uma Visao Mais Que Estatistica PDFDocument9 pagesUma Visao Mais Que Estatistica PDFTelmaFaraldoPas encore d'évaluation

- Trabalho Sobre Metodos de Gestao de StockDocument19 pagesTrabalho Sobre Metodos de Gestao de Stockjoao sitoePas encore d'évaluation

- Entrevista Com Os Pais Modelo AberasturyDocument8 pagesEntrevista Com Os Pais Modelo AberasturyNarriman BasilioPas encore d'évaluation

- Curso - ANIMISMODocument43 pagesCurso - ANIMISMOcelsobarretoPas encore d'évaluation

- Poema Falado - : Língua PortuguesaDocument19 pagesPoema Falado - : Língua PortuguesadkauangoudPas encore d'évaluation

- Hannah ArendtDocument7 pagesHannah ArendtLaurelia MonteiroPas encore d'évaluation

- Nom#25 Fevereiro2020 PDFDocument81 pagesNom#25 Fevereiro2020 PDFMagusAndréLPas encore d'évaluation

- Aje SalugaDocument3 pagesAje Salugawalney0% (1)

- Aventuras Na Oração.Document76 pagesAventuras Na Oração.lucivaldoPas encore d'évaluation

- Criptografando e Descriptografando Dados Com NodeJSDocument10 pagesCriptografando e Descriptografando Dados Com NodeJSPaulo Eduardo TozziPas encore d'évaluation

- PARNASIANISMODocument24 pagesPARNASIANISMOrose3cariagaPas encore d'évaluation

- Resenha Figuras de RetóricaDocument7 pagesResenha Figuras de RetóricaSoutoAndersonPas encore d'évaluation

- CP EO MAT b1 P7 Internet SC PDFDocument42 pagesCP EO MAT b1 P7 Internet SC PDFLaís RaquelPas encore d'évaluation

- Livro Os NazarenosDocument21 pagesLivro Os NazarenosWeberton HenriquePas encore d'évaluation

- Psicologia Do Desenvolvimento Da Criança e Do Adolescente - Unidade1Document13 pagesPsicologia Do Desenvolvimento Da Criança e Do Adolescente - Unidade1Anabela SousaPas encore d'évaluation

- Sistema Respiratório - Mini TesteDocument4 pagesSistema Respiratório - Mini TesteLuís SemeanoPas encore d'évaluation

- Batistas Não São ProtestantesDocument3 pagesBatistas Não São ProtestantesLásaro G. da SilvaPas encore d'évaluation

- (Des) Localização Do Meio e Outras Rotas - Tese Claudia ZimmerDocument234 pages(Des) Localização Do Meio e Outras Rotas - Tese Claudia ZimmerelainePas encore d'évaluation

- 0730 - Monitorização e Medição de ProcessosDocument114 pages0730 - Monitorização e Medição de Processosisabel roseiro100% (1)

- Erich Von Daniken - O Dia em Que Os Deuses ChegaramDocument115 pagesErich Von Daniken - O Dia em Que Os Deuses ChegaramGinamagalhãesPas encore d'évaluation

- Edital 31020703Document16 pagesEdital 31020703WILLIAN OLIVEIRAPas encore d'évaluation

- 2 LISTA DE RESIST 2 ESTRUT 3 Torção PDFDocument3 pages2 LISTA DE RESIST 2 ESTRUT 3 Torção PDFfranciscomarcio_engPas encore d'évaluation

- Fotografia e Modernidade PDFDocument20 pagesFotografia e Modernidade PDFJorgeLuciodeCamposPas encore d'évaluation

- Tributacao Do Sistema FinanceiroDocument21 pagesTributacao Do Sistema FinanceiroSergio Alfredo Macore100% (3)

- BetoneiraDocument31 pagesBetoneiraedusampaioPas encore d'évaluation

- Livro de Biologia AveoDocument171 pagesLivro de Biologia AveoVictor Mbanji100% (5)

- A Lua No CinemaDocument5 pagesA Lua No CinemaMilena GuedesPas encore d'évaluation