Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

VEYNE, Paul. Condutas Sem Crença e Obras de Arte Sem Espectador PDF

Transféré par

César Jeansen BritoTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

VEYNE, Paul. Condutas Sem Crença e Obras de Arte Sem Espectador PDF

Transféré par

César Jeansen BritoDroits d'auteur :

Formats disponibles

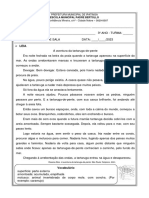

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador*

Paul Veyne

Collge de France

A realidade, segundo dizem, mais forte do que todas as descries que dela podemos fazer. E

preciso admitir que a atrocidade, quando vivida, ultrapassa todas as ideias que dela podemos ter. En-

tretanto, quando se trata de valores e de crenas, acontece o contrrio: a realidade muito inferior s

representaes que fornece de si mesma e aos ideais que professa. Chama-se mediocridade cotidiana

essa perda de energia. Madame Bovary costumava crer que em Npoles a felicidade era to fortemente

enraizada quanto os laranjais, e que tinha a densidade de uma pedra. A sabedoria das naes, por sua

vez, diz que no nada disso. O paraso desejado, porm o mais tarde possvel, afirma um provr-

bio cristo. Essa cotidianidade impe um problema, ou toda uma srie de problemas (a obra de Georg

Simmel poderia ser considerada desse ngulo), a no ser que ela seja feita de todos os nossos erros,

espontneos ou cientficos, sobre o homem e a sociedade. No sei onde li (ou talvez tenha sonhado) a

histria de um jovem etngrafo que partiu para estudar uma tribo que, segundo se dizia, acreditava

que o mundo sucumbiria se os sacerdotes deixassem que o fogo sagrado se extinguisse. O etngrafo

supunha que esses sacerdotes se sentissem muito ansiosos, como se tivessem nas mos o detonador de

uma bomba atmica. Autorizado a dar uma olhadela no templo do fogo, observou alguns eclesisticos

tranquilos que cumpriam uma tarefa de rotina. A realidade raramente enftica. Diz-se que os ritos e

os costumes, por exemplo, traduzem as crenas de uma sociedade; as imagens pintadas ou esculpidas

fazem ver aquilo que uma sociedade cr ou servem para fazer crer o que essa sociedade v; as esculturas

das catedrais eram a bblia dos iletrados. certo? Constata-se que, na maioria das vezes, as pessoas

participam dos ritos sem acreditar em suas significaes e, em todo caso, sem se interessar por elas1,

porque a liturgia no um meio de comunicao que veicula informaes. Constata-se tambm que as

pessoas no olham para as imagens (quantos parisienses olharam para os baixos-relevos napolenicos

da coluna Vendme?) e que, se tentaram faz-lo, no souberam decifrar a sua iconografia, nem mesmo

v-las: localizadas muito alto, no topo dos edifcios, as imagens so quase sempre indecifrveis. Seria

preciso, ento, esboar uma sociologia da arte em que a obra de arte, longe de veicular uma iconografia

e uma ideologia, fosse um cenrio para o qual nem mesmo se olhasse, que mal se visse, e que, contudo,

*

Conduites sans croyances et oeuvres dart sans spectateurs. Diogne, n. 143, jul./set. 1988, p. 3-22. Esta traduo foi feita

pelo Ateli de tradues do Laboratrio de pesquisa em histria das prticas letradas (PEHL), coordenado por Andrea

Daher, com a participao de Clara Carvalho, Gabriel Vertulli, Gabriela Theophilo, Henrique Gusmo, Karla de Aquino,

Isabelle Weber, Iuri Bauler, Monique Ferreira, Raquel Campos e Renata Rufino; a reviso tcnica e a edio final do texto

so da coordenadora.

1

BATESON, G. Naven. A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn

from Three Points of View. Stanford: Stanford University Press, 1936 (traduo francesa: La crmonie du Naven. Paris:

ditions de Minuit, 1971). Captulo IX: s vezes ignora-se quase que por completo a significao ritual das cerimnias,

e a nfase recai exclusivamente sobre sua funo como meio de celebrar algo. Dessa forma, no dia em que se celebrava

uma cerimnia relativa fertilidade e prosperidade, e quando um novo piso havia sido instalado na casa cerimonial, a

maioria de meus informantes me disse celebrar essa cerimnia por causa do novo piso. Raros eram os homens que tinham

conscincia plena do significado ritual da cerimnia, ou tinham por ele algum interesse; e mesmo estes interessavam-se no

tanto pelos efeitos mgicos da cerimnia, mas sim pelas suas origens totmicas, o que altamente importante para os cls

cujo orgulho nobilirio repousa largamente sobre o carter particular de sua genealogia totmica.

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 175

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador

Paul Veyne

fosse muito importante. O estudo de todas as mediocridades seria um vasto programa. Limitemo-nos

aqui mediocridade da arte.

Em Roma, no muito longe do antigo Frum, eleva-se a trinta metros de altura a coluna de

Trajano, cujo eixo envolvido, numa espiral de 23 voltas, por um friso esculpido em que 184 cenas

e milhares de figuras contam, como numa histria em quadrinhos, a conquista de Dcia por Tra-

jano. exceo das duas primeiras espirais, esses relevos so indiscernveis para os espectadores. Os

arquelogos os estudam atravs de binculos. Alm do mais, ningum teria vontade de pormenorizar

essa profuso de elementos repetitivos, nem poderia seguir esse relatrio de campanhas militares

pontuadas pela conquista de aldeias brbaras2, cujo nome e posio num mapa eram totalmente

desconhecidos. Os historiadores creem conseguir explicar a coluna de Trajano dizendo se tratar de

uma obra de propaganda imperial, o que mostra o quanto uma racionalidade um tanto limitada,

que no sabe nem mesmo distinguir expresso e informao, tem prestgio, ainda hoje, ao dizer algo

sociedade ou ao enunciar o que esse algo supostamente traz sociedade. Pode-se, contudo,

duvidar que os romanos do tempo de Trajano tenham olhado muito mais para esses relevos, mate-

rialmente no visveis, do que os romanos de hoje, e duvidar tambm que tenham se lanado num

espetculo, em que acabam por desrespeitar suas prprias conscincias, dando 23 voltas em torno da

coluna, com o nariz para cima. A coluna no informa os humanos, ela os faz apenas ver que proclama

a grandeza de Trajano, diante do tempo e do cu. Da mesma forma, no topo do rochedo de Bisu-

tin, Dario, o Grande, mandou gravar uma grande inscrio trilngue glria de seu reinado. Essa

inscrio no foi feita para ser lida: foi colocada no topo de um penhasco e somente as guias ou os

alpinistas pendurados por cordas teriam podido l-la.

A coluna exprime a glria de Trajano, da mesma forma que o cu (que intil detalhar estrela por

estrela) exprime a glria de Iahweh. Em ambos os casos, preciso haver estrelas e cenas esculpidas em

demasia: a expresso de uma superioridade s indubitvel se for transbordante. Para explicar a coluna,

a histria da arte no deveria se contentar em estudar o detalhe da composio das diferentes cenas, sua

iconografia, o relato contnuo, a perspectiva em voo de pssaro, as relaes com o realismo idealizado

dos frisos helensticos etc. Deveria constatar, sobretudo, que a coluna , essencialmente, um duplo re-

corde quantitativo, pelo nmero de metros quadrados de baixos-relevos e pela altura da construo. A

coluna um tipo de arquitetura de obelisco, to apreciada em Roma quanto em Londres ou em Paris,

no sculo XIX. Ela era to alta quanto os edifcios mais elevados de Roma. O Coliseu, bem verdade,

tem 48 metros, ou seja, dez a mais. Mas, entre os obeliscos, ele como o cipreste em relao s outras

rvores que crescem em largura: o trao retilneo do cipreste, fino como uma vela, d mais impresso de

verticalidade e de altitude que as outras rvores. Quanto ao friso esculpido, seu papel meramente de-

corativo, embora seja figurado e narrativo. O melhor uso que se pode fazer de construes desse gnero

no a descrio em detalhe de sua decorao, mas subir nelas. A iconologia, segundo Panofsky, tem

aqui pouca utilidade. Em Paris, a coluna Vendme e a coluna de Julho fazem parte de um mesmo tipo

de arquitetura de vertigem. No sculo XIX, a visita e a escalada dessas duas construes eram atividades

de programas tursticos e de casamentos populares (assim como em Lassommoir, de Zola). Se estivesses

no topo da coluna Vendme, ousarias lanar-te pelos ares?, diz um heri de La peau de chagrin. No

sabemos se a escada interior da coluna de Trajano era acessvel ao povo romano, mas no importa: a

coluna exprime a grandeza vertiginosa do imperador.

2

No plano geogrfico dos frisos da coluna, ver BOBU-FLORESCU, F. Die Trajansulle. Bucarest: Akademie-Verlag,

1969. p. 52-56; GAUER, Werner. Untersuchungen zur Trajanssule. Darstellungsprogramm und knstlerischer Entwurf.

Berlin: Mann, 1977. p. 14, que afirma que as imagens dessas aldeias no so representaes fiis ou pitorescas, mas imagens

convencionais.

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 176

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador

Paul Veyne

Um preconceito escreveu Robert Klein3 nos faz crer que a causa de uma obra de arte esti-

vesse naquilo que ela tinha a dizer; da o sucesso da iconologia. O momento da recepo da obra pelos

espectadores foi apenas recentemente levado em considerao. Pouqussimos arquelogos pensaram em

se interrogar sobre o curioso problema da no visibilidade dos baixos-relevos da coluna de Trajano, e

aqueles que o fizeram4 manifestaram algum embarao. Lehmann-Hartleben constata o fato e o atribui

m coordenao entre o mestre da obra e o chefe da equipe de escultores. Richard Brilliant v a um

fracasso artstico, mas reconhece, por outro lado, que o importante era que o espectador grasped all

at once wherever the view stood . Bianchi Bandinelli v uma consequncia da liberdade do artista, que

encontra satisfao ao criar, mesmo se os frutos de seu trabalho no sejam nada visveis. Werner Gauer,

por sua vez, observou que o friso, enrolado em espiral, tambm tem correspondncias verticais com

voltas sobrepostas, de modo que a obra deve tambm ser lida do alto. Um artigo publicado em 1981 na

revista Prospettiva acreditou ter resolvido o problema da no visibilidade: os relevos teriam sido destina-

dos a serem vistos do alto do terrao dos edifcios que cercavam a coluna. O autor do artigo acrescenta

que a explicao de Bianchi Bandinelli manifesta um idealismo burgus... A ideia de uma viso a meia

altura nem sequer merece discusso (permanecendo no solo ou se colocando mais acima, apenas uma

ou duas espirais so nitidamente legveis, e, alm disso, seria preciso tambm girar em torno da coluna):

mas tudo isso a demonstrao do embarao em que so postos os historiadores da Antiguidade pela

no visibilidade. Ou talvez eles nem sonhem com a no visibilidade, ou quem sabe vejam nela um aci-

dente, ou ainda uma aparente estranheza que deveria ser submetida regra.

Ora, existe em Paris uma obra, a coluna Vendme, imitao napolenica muito fiel coluna de Tra-

jano5, que apresenta a mesma no visibilidade. Simplesmente, como se trata de uma obra moderna, os

historiadores olham-na com um olho menos erudito e menos embaraado. Admitem a no visibilidade

to pacificamente que, logo aps sua construo, o escultor Ambroise Tardieu publicou num in-flio a

gravura dos relevos (A Coluna do Grande Exrcito, gravada por Tardieu) e explicou em sua Advertncia

que, uma vez que os relevos no so visveis, pensou, com isso, prestar uma contribuio. As pessoas

que olham as 23 espirais da coluna Vendme no distinguem grande coisa (mas sentem que se elas es-

tivessem mais bem posicionadas, distinguiriam, o que algo importante, como veremos). Reconhecem

confusamente cenas militares, os chapus dos marechais e, aqui e ali, o legendrio chapeuzinho do

ditador da Crsega. Podem tambm ler a coluna verticalmente: em qualquer ponto em que nos situe-

mos, se olharmos de baixo para cima, poderemos sempre avistar, numa determinada altura, o clebre

chapeuzinho, visvel de todos os lados.

Portanto, basta, para trazer tona uma evidncia, que estejamos diante de uma obra que no per-

tena a uma civilizao passada ou estrangeira. uma aplicao inesperada da parbola evanglica da

palha e da viga. Cada civilizao se considera natural, e nenhuma se surpreende consigo mesma. Os

problemas, ou sua ocultao, comeam com o outro. Ou melhor, uma vez que ultrapassamos uma fron-

teira espacial ou temporal, mudamos de critrio. Entre ns, aplicamos uma grade social, por exemplo,

e, quando estamos no estrangeiro, uma grade nacional: o que um francs perceber na Frana como

3

KLEIN, R. La forme et l intelligible. Paris: Gallimard, 1970. p. 234 (traduo brasileira: A forma e o inteligvel. So Paulo:

Edusp, 1998).

4

Citemos LEHMANN-HARTLEBEN. Die Trajanssaule: ein romisches Kunstwerk zu Beginn der Spatantike. Berlim/

Leipzig: W. de Gruyter & Co., 1926. v. I, p. 1; BRILLIANT, R. Roman art from the Republic to Constantine. Londres:

Phaidon 1974. p. 192; BANDINELLI, B. Dallellenismo al medioevo. Roma: Editori Riuniti, 1978. p. 123; La Colonna

Traiana, o della libert dellartista. In: GAUER, Werner. Untersuchungen zur Trajanssule, op. cit. p. 45; Prospettiva, n.

26, p. 2, jul. 1981 (com detalhes interessantes na nota 11 sobre a policromia desses relevos, o que completa as afirmaes

de BECATTI, G. La colona Traiana, espressione somma del rilievo storico romano. Aufstieg und Niedergang der rmischen

Welt, II, 12, n. 1, p. 550, 1972).

5

Salvatore Settis estudou brilhantemente a imitao dos relevos trajanos pelos escultores de Napoleo.

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 177

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador

Paul Veyne

um defeito pequeno-burgus lhe soar, na Amrica, como um defeito americano, imputvel a toda a

Amrica enquanto tal. Da decorre tambm a iluso dos bons velhos tempos e da laudatio temporis

acti: lemos o presente atravs do fait divers e o passado atravs da norma. Se alguns relevos modernos

no so visveis, porque normal que possa ser assim: no somos problema para ns mesmos. Ao

menos nesse sentido, temos a vantagem de no levantar o problema falsamente, como fizemos no caso

da coluna de Trajano.

A m visibilidade das obras de arte um fato normal, tamanha sua frequncia. Para sab-lo, basta

vagar pela baslica de So Pedro, em Roma, e elevar o olhar para as abbadas, a cpula ou o topo do

baldaquino de Bernini. Efeitos decorativos e racionalidade museogrfica so duas coisas diferentes. Em

Santa Maria Maior, os mosaicos da nave formam pequenos quadros de pouco mais de um metro, dis-

postos a muitos metros de altura. Neles, no se distingue nada, muitas vezes no se pode sequer contar o

nmero de personagens e, para estudar seu contedo, preciso consultar as reprodues na publicao

de Wilpert. Ademais, o espectador mdio era incapaz de saber o que representava grande parte das ce-

nas bblicas: no visibilidade visual vem se somar a obscuridade da iconografia. Mas, como diz Peter

Brown,6 e da? Numa determinada cena que representa a bno de Jac por Isaac, o espectador via,

principalmente, as colinas verdes e os ciprestes, uma imagem paradisaca, menos mstica que idlica:

a cristandade antiga representava as alegrias do paraso to sensivelmente quanto, mais ou menos no

mesmo perodo, o mundo muulmano.

Podemos ver os detalhes com dificuldade, no chegar a compreend-los e mal olh-los. Basta que

o espectador, a partir do cho onde se encontra, veja o suficiente para ter certeza de que eles, mesmo

que no estejam ao seu alcance, poderiam, entretanto, ser vistos detalhadamente, caso ele estivesse mais

bem posicionado. Ou seja, basta ter certeza de que os detalhes no foram negligenciados, que o artista

no poupou esforo, nem o comanditrio poupou dinheiro. A racionalidade da expresso (Que gran-

deza a minha, cus!) no a da informao ou da propaganda (Saibam que sou grande). Uma ex-

presso calculada em excesso, que visa a maior exatido possvel, perde seu efeito: a verdadeira grandeza

no deve poupar, mas resultar em superabundncia. Deve-se, portanto, distinguir uma arte para a qual

se olha, segundo Gombrich7, de uma arte em que no se presta ateno, que se chama decorativa. No

se podia nunca esperar que o friso do Prtenon fosse decifrado: ele deveria receber apenas olhares de

passagem, de soslaio. Como afirma Leroi-Gourhan:8 O critrio da decorao est mais na inteno que

lhe dada do que nos prprios elementos: num santurio, os grandes afrescos edificantes so elementos

de decorao, simples guirlandas de folhagens.

Certamente. Mas ser esta, de fato, uma arte que se olha? No seria melhor falar em espectadores

que olham a arte e no se contentam com uma viso lateral e global? Existem, de fato, indivduos que

chamamos connaisseurs, amadores, e que olham. Eles existem at mesmo entre os primitivos, que,

segundo o testemunho de alguns etngrafos, so to capazes quanto ns de julgar se a msica tocada

naquele ano na festa tribal era mais bela que a do ano anterior. Ao mesmo tempo, esses mesmos pri-

mitivos julgam que essa bela msica a prpria voz de seus ancestrais, e ouvem-na com uma emoo

religiosa9. Trata-se, portanto, menos de espcies de indivduos diferentes do que de atitudes diferentes

diante das obras. enganoso afirmar, assim, que antigamente as esttuas gregas eram dolos e que so

obras de arte apenas para ns: elas j eram obras de arte para os gregos. Eram tambm, ao menos, uma

6

BROWN, P. Society and the holy in Late Antiquity. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1982. p. 205

(traduo francesa: La socit et le sacr dans lantiquit tardive. Paris: Seuil, 1985. p. 154).

7

GOMBRICH, E. H. The sense of order. Oxford: Phaidon, 1979. p. 116.

8

LEROI-GOURHAN, A. Le geste et la parole. Paris: Albin Michel, 1965. p. 143.

9

FELD, S. Sound and sentiment. Birds, weeping, poetics, and song in Kaluli expression. Filadlfia: University of

Pennsylvania Press, 1982, livro que conheci graas a Jean Molino.

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 178

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador

Paul Veyne

terceira coisa: representaes e retratos do que acontecia no mundo divino e do aspecto das divindades.

Informavam sobre o mundo das alturas, assim como a televiso nos permite ver o mundo poltico e seus

atores. Enfim, sua beleza decorativa exprimia tambm a potncia e a piedade do devoto que as havia

construdo ou do clrigo do santurio.

Pluralidade de atitudes, muitas vezes de um s e mesmo espectador, pluralidade correlativa das fun-

es da arte: cada obra tem a sua, ou as suas. Para estudar a coluna de Trajano como obra de arte, dizer

o que a caracteriza e a distingue, preciso, antes de se perder nos detalhes, se perguntar se o friso era

destinado a fornecer uma ilustrao informativa ( maneira das pinturas que relatavam um combate de

gladiadores que tivesse se tornado famoso10); se era uma obra para o deleite ou uma simples decorao

triunfal, uma acumulao de fatos de guerra, seguramente apropriada, embora um tanto automtica.

Quanto ao estudo detalhado do friso, ele no trar grande coisa para a caracterizao da prpria coluna.

Em contrapartida, ser instrutivo para outros captulos da histria da arte romana (tradio iconogr-

fica dos atelis, histria da narrao contnua etc.), o que ser benfico para a eventual caracterizao

de outras obras. Da mesma forma, quando um mosaico antigo representa uma lenda mitolgica pouco

conhecida e razoavelmente esotrica, a iconografia da lenda oferece informaes preciosas sobre a difu-

so da erudio mitolgica, ao menos no interior do mundo dos atelis ou de seus cadernos de modelos.

Contudo, a caracterizao do prprio mosaico prope problemas bem diferentes: o comprador (diferen-

temente do artista) tinha preocupaes eruditas e sabia o que o mosaico representava? Pode ser que te-

nha visto nele apenas uma bela imagem, ou menos ainda: uma decorao que trar mais valor para sua

estima social porque custa caro. Um comprador florentino exigiu de Ghirlandajo, a quem encomendou

um afresco, que fornecesse informaes precisas sobre a vida de Batista, seu santo padroeiro (tema de

um trabalho clebre de Aby Warburg). Resta saber o que fez Ghirlandajo e o que o mais comum dos

florentinos via nisso: talvez uma decorao devota que no era para ser detalhada. No sculo XVII, em

contrapartida, um connaisseur que comprasse um Le Nain sem dvida no o fazia porque a nobreza de

toga tinha conservado laos no campo, como supunha um tanto pesadamente Anthony Blunt:11 talvez,

antes, ele admirasse a beleza da pintura, da arte pela arte, ou sonhasse devota e poeticamente perante a

diversidade das condies que Deus ofereceu aos homens, perante o formidvel desvio do destino de di-

versos filhos do Todo-Poderoso, que a mostra o seu mistrio e a sua glria. Um quadro pode muito bem

ter toda uma iconografia, porm uma iconografia no algo que se compre, ou pelo menos nem sempre.

O prprio artista pinta ou esculpe por amor iconografia, ou, mais frequentemente talvez, no

lhe d grande importncia. Em geral, o artista trabalha para um espectador ideal, anlogo ao leitor

ideal de que a semiologia atual merecidamente ergue o fantasma no horizonte de cada obra literria.

No tempo de Fdias, as esttuas dos frontes gregos foram finamente bem acabadas, tanto do lado

no visvel, que ficava apoiado no tmpano, quanto do lado visvel. O escultor quis satisfazer o espec-

tador ideal (que v tudo com os olhos do esprito) e, em primeiro lugar, a si mesmo, que tem o ideal

do trabalho bem-feito. Talvez tambm tenha querido satisfazer os deuses, que amam os trabalhadores

escrupulosos. Quando este espectador ideal que geralmente o duplo do artista se encarna, leva

o nome de connaisseur, o homem que desposa o ponto de vista do criador e que pode compreender

suas intenes.12

O que nos leva abusivamente a crer que a iconografia seja o mais importante o fato de que ela

o elemento mais visvel, e com razo: as imagens so uma descrio, e no uma linguagem. Como diz

10

Os testemunhos antigos atestam que essas pinturas de combate eram observadas em detalhe e avidamente.

11

Blunt, A. Art and architecture in France, 1500 a 1700. Melbourne: Penguin Books, 1953. p. 157 (que acrescenta,

verdade: mas isso pura especulao).

12

Gombrich, E. H. Meditations on a hobby horse: and other essays on the theory of art. Londres; Nova York: Phaidon,

2001 (1963). p. 74.

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 179

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador

Paul Veyne

Jean-Claude Passeron, a imagem no uma linguagem porque ela no pode dizer sim, no, quase,

talvez, amanh e porque, se por um lado ela comporta convenes, por outro no codificada (as

nicas imagens verdadeiramente codificadas so os mapas geogrficos modernos). Entretanto, se for o

caso de mostrar como feita uma mquina complicada ou o paraso terrestre, as imagens so insubsti-

tuveis. Seu poder descritivo as torna muito apropriadas para fazer ver, ou ento para fornecer informa-

es no sentido preciso do termo (as imagens no tm shifters). Suponhamos que a decorao esculpida

ou pintada nas igrejas tenha sempre sido visvel, que tenha sido compreensvel para a mdia dos especta-

dores e que eles tenham se preocupado em olh-la: mesmo nesse caso, a igreja no foi o catecismo dos

iletrados que se diz; sua imagtica serviu ao prazer, mais que instruo. Ela desempenhou o papel que

desempenha hoje em dia a fotografia de reportagem, que agrada os leitores lhes fazendo ver como foi

a coroao da rainha, ao lado do artigo do reprter que fornece as informaes sobre a coroao. Tal

a origem, ou uma das origens, das artes naturalistas na Grcia ou na Itlia gtica.

As imagens no podem existir sem descrever, sem dizer como foi. Simplesmente no nos interes-

samos sempre em saber como foi. exatamente por isso, com exceo da fotografia de reportagem,

que no examinamos espontaneamente as imagens: mal as olhamos, a no ser que sejamos um connais-

seur, um vice-criador. Na maior parte das vezes, prestamos uma ateno distrada, lateral, nas imagens,

como define Gianni Vattimo.13 Exceto se a imagem procura um efeito de choque, como fazem os car-

tazes publicitrios. Caso contrrio, tudo se limitar ao sentimento da presena de uma imagem (Olhe,

decorado, Olhe, bonito, Olhe, um quadro e no um pster, ento custa caro) e classificao

sumria dessa imagem ( um quadro de igreja, uma mulher nua, arte abstrata para esnobes14).

Atitudes variveis historicamente ( to bem pintado que poderia ser confundido com o modelo),

mas igualmente medocres. Portanto, no h que se superestimar, primeira vista, a importncia da

arte na mentalidade de uma poca. A histria, ou pelo menos a histria geral, deve lembrar que as obras

de arte funcionam apenas a dez por cento da sua capacidade... Mais uma vez, remetemo-nos a Peter

Brown.15

Ento, seria fraca a importncia da arte na histria? No to rpido. So as funes intensas e as

atitudes fortes que desempenham um papel muito reduzido. Mesmo se considerarmos a mais fraca

das atitudes (ateno global e distrada) e a mais fraca das funes (decorao, quadro da vida), nada

pode se igualar importncia que os homens atriburam arte ao longo de sua histria, nem mesmo a

religio. Sabemos que quase todo o excedente das sociedades antigas foi aplicado em edifcios, colunas

e esttuas, de tal modo era violenta a necessidade de expresso. Digamos de passagem, a declarao de

que existe toda uma escala de graus de intensidade na arte, longe de nos tiranizar, deveria nos deixar

vontade: um conservador de museu talvez no seja obrigado a obedecer aos socilogos e a se comportar

em funo do menor desses graus, o da histria do gosto e dos modos...

A arte que importa, apesar de sua fraca intensidade ou graas a ela, a que compe o quadro da

vida, o cenrio urbano, e ningum presta ateno no cenrio desse teatro da comdia social. A toda e

qualquer interpretao sociologizante que faz da arte uma ideologia, legtimo retorquir: Quem nunca

observou as esculturas da coluna Vendme? Que habitante de Marselha nunca olhou os relevos da porta

de Aix, de David dAngers? (relevos esses, alis, melhores que a maior parte dos famosssimos relevos

histricos da Roma antiga). Essa indiferena no contradiz a destinao desses monumentos erguidos

perante o tempo, mais do que perante os homens. Os monumentos no so mensagens ao outro, nem

mesmo a expresso ideal da bela humanidade e, menos ainda, a face da sociedade. Falam para expressar

13

VATTIMO, G. La fine della modernit (traduo francesa: La fin de la modernit: nihilisme et hermneutique dans la

culture post-moderne. Paris: ditions du Seuil, 1987. p. 89-91).

14

Cf. MOULIN, R. Le march de la peinture en France. Paris: ditions de Minuit, 1967. p. 70 e 409 ss.

15

BROWN, P. Society and the holy in Late Antiquity, op. cit. p. 202 (traduo francesa, p. 151).

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 180

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador

Paul Veyne

a potncia que os fez emergir, como os autores de panfletos polticos e grafiteiros militantes que escre-

vem menos para se dirigir aos leitores do que para expressar aquilo que transborda em seus coraes e

manifestar sua existncia.

O hall de uma universidade, cujas paredes esto cobertas de grafites polticos que ningum se

preocupa em decifrar, para seus frequentadores tem o mrito de no ser frio como o hall de um banco

e de faz-los viver nesse pequeno mundo, tal como o concebem. Ningum tampouco observava deta-

lhadamente a coluna de Trajano. Acontece que, simplesmente pelo fato de v-la, cada um sentia que o

espao estava ocupado por uma alta potncia de linguagem transbordante, que no era ouvida, mas que

passava, como o vento, bem alto, acima das cabeas, proferindo um discurso de que s se entendia o

sentido geral. Pois os discursos confusos ou as frases pomposas so direito e, ao mesmo tempo, signo dos

deuses, dos orculos e dos mestres. O que o monumento comporta, em suma, de ideologia, o prprio

direito que se arroga de existir, do mesmo modo que, num pas submetido a um regime autoritrio, os

alto-falantes que difundem nas ruas os discursos oficiais importam mais por sua onipresena do que por

aquilo que repetem. A coluna de Trajano , de certa maneira, propaganda, porm, justamente, no por

sua imagtica, e sim por sua presena e pela potncia que sua redundncia exprime.

O mesmo poderia ser dito das produes da natureza, da physis. A arte prova a existncia de uma

fora social, comparvel fora que levanta montanhas e que, com a mincia do cinzel, nelas esculpe

pequenas flores, que no formam um alfabeto a ser soletrado. Nesse sentido, a expresso comunicao

no intencional: ela indcio de sua autoria, e no poderia deixar de s-lo, mesmo que se recusasse. Uma

vez, um arquiteto, discpulo de Mies van der Rohe, foi incumbido de construir um banco. Seus gostos

estticos e suas convices polticas impediam-no, evidentemente, de tratar um banco como um tem-

plo do capitalismo e nele projetar colunas, esttuas e frontes. Ele ergueu um arranha-cu nu, austero,

sem o menor trao de ideologia. Infelizmente, esse edifcio provou, ento, at que ponto o capitalismo

ousava ser transparente, seguro de si e dominador, desdenhoso em relao necessidade de se justificar

e de se embelezar. Com seu gosto pela nudez funcional, o arquiteto tinha tornado aquele grande banco

autoevidente, self-evident, e seu prdio impressionava os que passavam diante dele.

A arte faz parte das condutas que no tm objetivo, tlos,16 condutas que no se compreendem por

sua finalidade e que no se medem por seu resultado. No um meio de comunicao, porque no ,

de modo algum, um meio. Ela se explica por sua origem, se exprime por se exprimir, como o fogo que

queima por queimar e que cessa, no quando atinge um resultado, mas quando esgota sua energia. A

expresso por si s no pode tampouco medir os seus efeitos, pode apenas esgotar-se. Da a importn-

cia quantitativa da arte na histria, repleta de expresses, ao mesmo tempo desinteressantes e eficazes,

pirmides, capitais, cerimoniais e panfletos. E todos so sensveis fora que nelas se expressa, ou at

mesmo ao sentido que elas implicam.

Em resumo, onde seria tentador buscar uma essncia da arte ou uma atitude fundamental (uma

esttua de uma deusa era um dolo, agora uma obra de arte) percebemos uma multiplicidade de

funes e uma distribuio social das atitudes correspondentes. Uma confuso, uma bruma de cotidia-

nidade, toma o lugar das grandes superfcies de cor intensa. Falta pensar a atitude do personagem que

o mais intenso de todos: o prprio artista, ao qual foram encomendados os baixos-relevos para a coluna

de Trajano ou as esttuas de bronze que foram colocadas acima da escadaria lateral do Grand Palais em

Paris, a 25 metros do cho. O artista hesita entre o ideal de seu ofcio como meio de expresso, um

meio de se livrar do brilho interior que o consome, um meio de dizer o que ele diante do cu e o

gosto de se comunicar com o outro e de convenc-lo, o gosto do testemunho e da mensagem, como se

dizia em meados do sculo XX, com uma ingenuidade devota. Ele hesita entre o gosto da solido e da

Cf. HADOT, P. Comment la multiplicit des ides sest tablie et sur le bien. Introduction Plotin, Trait 38. Paris:

16

ditions du Cerf, 1988. p. 69.

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 181

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador

Paul Veyne

vocao, de um lado, e o do sucesso, do outro. Se o primeiro triunfar (como de se esperar) como

o gosto pelo espectador ideal que plana no ar, a 25 metros do cho, que triunfa sobre o gosto dos

espectadores reais , ento o artista dever modelar suas esttuas to cuidadosamente quanto se deves-

sem ser vistas bem de perto, com uma lupa; chegar at mesmo a cinzelar suas pupilas, como se poder

verificar ao se sobrevoar o Grand Palais de helicptero, um sculo depois da fundio dessas esttuas.

***

Pluralidade de funes de uma mesma obra, multiplicidade de atitudes segundo os indivduos: isso

verdade para obras de arte, mas no menos para costumes, rituais, mitos, cerimoniais, de tal modo

que a questo de saber o sentido de um mito ou de uma cerimnia revela-se muito sumria.

Na primeira nota deste artigo, foi citado um texto de Bateson em que se pode ler o seguinte: na

Nova Guin ou na Papua, em uma aldeia s margens do rio Sepik, muito conhecido pelos colecionado-

res de arte ocenica, uma cerimnia acontece. Nossos historiadores das religies, que se preocupariam

com a significao dessa liturgia, veriam nela uma cerimnia destinada a promover a fertilidade do solo.

Numa histria das religies ocenicas, a cerimnia seria descrita, portanto, num captulo relativo aos

rituais de fertilidade. Seus participantes, que so, no obstante, os principais interessados, no veem

nada disso, mas somente uma solenidade que celebra a ocasio pela qual executada, ou seja, a da inau-

gurao de um edifcio pblico. Enfim, um grupo de virtuoses ou de esnobes procura se interessar, no

por essa ocasio banal e nem mesmo pelo texto esotrico da cerimnia, mas por um terceiro elemento:

acontece que, com a finalidade de melhor promover a fecundidade, o ritual comemora, ocasionalmente,

determinados ancestrais mticos dos cls. Esses esnobes, que descendem desses cls, ignoram a fertilida-

de e se mostram alheios inaugurao do edifcio para se dedicarem comemorao dos velhos nomes

nobres. Qual , portanto, a verdadeira funo da cerimnia? Seria possvel ainda ousar fazer dela uma

espcie bem catalogada, um ritual de fertilidade, como nos tempos de James Frazer? Na Frana, A

marselhesa, hino guerreiro, serve para enobrecer a inaugurao de creches. sua maneira, os papuas no

fazem nada de diferente. Sua estranheza se esmigalha, portanto, e se torna medocre.

Podemos reafirmar, sobre os ritos e os cerimoniais, o que dizamos sobre as obras de arte: sua mul-

tiplicidade de significaes e a fraca intensidade da significao, mais geralmente aceita, fazem com que

os cerimoniais sejam condutas que funcionam apenas a dez por cento de sua energia; e a significao

geralmente aceita no aquela que seu contedo implica ou a que seu criador desejava: no a letra

de A marselhesa o que importa, quando, ao som da msica, se inaugura a creche mencionada. Entre os

papuas, h telogos, mitgrafos que elaboraram esses rituais de fecundidade que servem para inaugurar

uma construo pblica. Em sua maior parte, os cerimoniais so condutas que no tm por funo

afirmar a crena que veiculam. Neste momento, os catlicos franceses consideram, de modo geral, que

a reforma litrgica de sua Igreja foi mal concebida. Se isso for verdade, o erro consistiu, talvez, em ter

tomado um cerimonial por uma proclamao de f, por conta de um excesso de intelectualismo. A ana-

logia entre obras de arte e cerimoniais tem fundamento: as cerimnias so arte, como um quadro ou um

poema; os desfiles militares tambm, assim como a complicao gratuita de regras de etiqueta mesa,

no Ocidente. E dir-se-ia o mesmo dos mitos, essa literatura oral de divertimento. H sociedades, muitas

vezes ditas primitivas, em que a criao ritual tem uma importncia to grande quanto, em outras, a

criao musical ou plstica; a cerimnia a arte principal dessas sociedades. A liturgia toda uma arte:

uma arte no um meio de comunicao, de propaganda ou de instruo, mas uma celebrao. A missa

dita em latim no uma coisa mais absurda do que a no visibilidade dos relevos da coluna de Trajano.

A pluralidade das funes de um mesmo costume conduz a um erro frequente: julgamos nossos

prprios costumes a partir de uma de suas funes e os costumes estrangeiros a partir de outra. O cos-

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 182

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador

Paul Veyne

tume estrangeiro reveste-se, assim, de uma falsa originalidade. Afirma-se que nossos Jogos Olmpicos

so, antes de tudo, um espetculo, ao passo que o concurso olmpico da Antiguidade teria sido uma

cerimnia religiosa, ou que a luta japonesa (sum) era outrora um verdadeiro rito. Nos Holzwege, Hei-

degger sustenta que ningum ia a Olmpia dizendo para si mesmo que era algo a ser visto uma vez na

vida. Segundo ele, os gregos aderiam sem reserva sua vida coletiva e religiosa o que ele considera

muito bom. Mas, felizmente, ele se engana: os gregos iam a Olmpia exatamente como se vai a um

espetculo, apaixonavam-se pela competio e pelos vencedores e no atribuam mais importncia ao

aspecto religioso do concurso do que ns mesmos atribumos cerimnia da tocha olmpica que abre

nossos jogos. Do mesmo modo, Martin Nilsson, que muito conhecia sobre o assunto, praticamente se

dispensou de falar de Olmpia em sua histria da religio grega. No devemos ceder, aqui, lenda das

origens mais puras, nem pretender que uma significao ritual original foi apagada ao longo dos anos:

ela se apagou desde o incio, desde Homero, que descreve os jogos fnebres em honra a Ptroclo como

um espetculo menos fnebre que esportivo.

A diferena entre a Antiguidade e ns pois essa diferena existe, entretanto no se situa a.

Primeiro, nas sociedades antigas, um costume que no servisse para nada e que fosse mais que um di-

vertimento era, por isso mesmo, dedicado aos deuses, para que tivesse uma finalidade em si mesmo e

para tirar do prazer a sua futilidade agressiva. Quanto a ns, preferimos legitimar essa futilidade fazen-

do com que os prazeres estejam sob a alada de um ministrio dos lazeres ou do tempo livre. Segundo,

a religio era tambm, na Antiguidade, um meio de estabelecer as obrigaes. Celebrava-se o concurso

olmpico uma vez a cada quatro anos numa determinada data porque era ritual, costumeira, sagrada,

ao passo que ns o celebramos numa data fixa porque necessrio estar de acordo para se decidir a data

e, uma vez fixada, cumpri-la. Da mesma forma, nas nossas estradas, os carros trafegam de um lado

direito ou esquerdo, conforme determina o cdigo nacional , pois preciso escolher um mesmo lado,

enquanto na Antiguidade se teria trafegado na faixa da direita porque a da esquerda seria considerada

nefasta e de mau agouro.

Um rito (ou cerimonial) uma obra, instantnea ou elaborada ao longo de sculos, individual ou

coletiva, que no traduz o que pensava uma sociedade: ela no sua fisionomia, porm exprime o que

seu criador sabia e pensava. Logo, evitemos inferir, por exemplo, a partir do cerimonial de coroao

dos reis, o que era a monarquia e o que se pensava dela, e com isso evitaremos contribuir com a anlise

ideolgica dos smbolos, um tanto automtica. Esse cerimonial no nos faz ver a prpria face da monar-

quia: somente um retrato seu, feito por um pintor da corte. Os sditos do rei, muito provavelmente,

pensavam outra coisa do regime monrquico. E, mais provavelmente ainda, pensavam muito menos

que isso: todo retratista embeleza, interpreta e torna precisos os traos do modelo.

Sendo a funo de um rito celebrar, solenizar, e no simbolizar e informar, quase impossvel in-

ferir, a partir de um costume ritual, a crena a que corresponde. Os ritos funerrios da Antiguidade

romana so cada vez mais conhecidos, graas s escavaes, sem que nossos conhecimentos sobre as

crenas funerrias tenham aumentado. O que pensar do fato de que se depositava, muitas vezes, um

pouco de comida junto ao morto? Que os contemporneos de Ccero e de Marco Aurlio acreditavam

que a tumba era uma casa onde o defunto continuava a viver e a se alimentar? Para termos clareza sobre

isso, passemos dos antigos romanos aos chineses de hoje ou de ontem.

H um sculo e meio, o padre Huc escrevia:17 Os chineses tm o hbito de oferecer pratos aos

mortos e, algumas vezes, refeies esplndidas, que lhes eram servidas diante do caixo, entre a famlia,

ou diante do tmulo, depois do sepultamento. O que pensavam os chineses sobre essa prtica? Muitas

pessoas acreditaram e escreveram que, em sua opinio, as almas dos defuntos gostavam de vir satisfazer-

17

HUC, R. P. Souvenirs dun voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine. Paris: dition dArdenne de Tizac, 1925. v. IV,

p. 135.

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 183

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador

Paul Veyne

-se com as partes mais sutis e delicadas, digamos, dos pratos que lhes eram oferecidos. Parece-nos

que os chineses no so to desprovidos de inteligncia a ponto de levarem adiante uma tolice dessas.

Um dia, perguntamos a um mandarim amigo nosso, que acabara de oferecer uma suntuosa refeio

diante do caixo de um de seus confrades defuntos, se ele compartilhava da opinio de que os mortos

tinham necessidade de alimento como tal. Como podeis supor que eu tenha um pensamento como

esse?, respondeu-me espantado. Quem seria to insensato a ponto de acreditar que os mortos precisam

comer? Minha inteligncia seria assim to limitada a ponto de no ver que isso seria uma loucura? Pre-

tendemos honrar a memria de nossos parentes e de nossos amigos, dando-lhes o testemunho de que

esto sempre vivos na nossa lembrana e de que gostamos ainda de servi-los, como se eles existissem.

O mandarim, bem verdade, acrescentou a comprovao de que o problema da crena no simples:

Entre o povo contam-se muitas fbulas, mas quem no sabe que as pessoas grosseiras e ignorantes so

sempre crdulas? Talvez. Porm, por mais grosseiras que possam ser, elas encarnam um problema: que

grau de realidade tinha a crena das pessoas grosseiras na sobrevivncia dos mortos e em sua necessidade

de alimentao?

Alm da pluralidade de atitudes, alm da multiplicidade de funes, um terceiro aspecto do esmi-

galhamento da cotidianidade aparece: a diversidade dos modos de crena (a crena na imortalidade

da alma, por mais firme que seja, no mudou em nada, por exemplo, a ideia que os homens fazem da

morte). Radcliffe-Brown relata:18 Um morador de Queensland encontrou um chins que segurava

uma tigela de arroz cozido sobre a tumba de seu irmo. O australiano, brincando, lhe perguntou se ele

pensava que seu irmo vinha com-la. O chins respondeu: No. Oferecemos arroz aos mortos para

expressar nossa amizade e nossa afeio. Mas, tendo em vista a sua pergunta, suponho que, na Austr-

lia, vocs coloquem flores sobre o tmulo de um morto porque creem que ele gostar de olh-las e de

sentir o seu perfume.

Talvez esse chins tenha um nico defeito: ser filho de seu sculo e de seu meio e ser tambm to

racionalista quanto o australiano que o interrogou. Nesse sculo, a opinio esclarecida na China era

a mesma que na Europa. Depois da China vista pelos ocidentais, eis o Ocidente visto pela China:

em 1898, quando da tentativa de reforma dos Cem Dias contra a imperatriz Tseu Hi (Cixi), um alto

mandarim modernista publicou um escrito reformador em que se lia o seguinte: Embora os Europeus

no faam oferendas ou sacrifcios sobre os tmulos, eles tm, entretanto, a prtica de visit-los; o ato

de colocar flores sobre os tmulos considerado pelos Europeus uma marca de respeito para com os

mortos que ali esto enterrados. Dessa forma, portanto, os Europeus realmente respeitam a relao que

deve existir, piedosamente, entre o pai e o filho19.

Tal era a opinio dos espritos avanados. Por que eles se recusam a acreditar que os defuntos con-

tinuam a viver em seus tmulos? Porque essa ideia do alm lhes parece contestada pela evidncia do

cadver. Isso esquecer que existem vrias maneiras de crer, vrias modalidades de crena e que, em

certo estado de mentalidade, nenhuma censura nem social, nem interna impede de acreditar

sinceramente em concepes consolatrias: no se cr da mesma maneira no paraso e nos cadveres,

mesmo que a crena em ambos tenha a mesma intensidade.

Uma mesma conduta (colocar sobre o tmulo um pouco de comida ou objetos domsticos dis-

posio do defunto) ser, segundo a sociedade ou o grupo social considerado, um cerimonial de ho-

18

RADCLIFF-BROWN, A. R. Structure et fonction dans la socit primitive. Paris: ditions de Minuit, 1972. p. 232.

19

Ver a obra do vice-rei do Hou-Koang, TCHANG TCHE TONG. K'ien-hio P'ien [Exhortation l' tude... ouvrage

traduit du chinois par Jrome Tobar, S. J.] Xangai: Imprimerie de la Presse Orientale, 1898. p. 5. Sobre as crenas funerrias

dos ocidentais, na mesma poca, ver LINTON, R. De l homme. Paris: ditions de Minuit, 1968. p. 391: O protestante

americano mdio, por volta do comeo do sculo XIX, podia se sentir profundamente abalado por um sermo sobre o Juzo

Final, dizer que seus parentes amados o esperam no Cu e sentir um medo profundo dos cemitrios com o cair da noite.

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 184

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador

Paul Veyne

menagem desprovido de qualquer crena; ou um gesto de consolo a que os atores, sem acreditar ver-

dadeiramente, se entregam como atores que representam num teatro; ou, enfim, ser uma verdadeira

crena, mas que no abole por isso outras crenas que aparentemente a contradizem. No sul da Itlia,

terra crist por excelncia, um etngrafo recolheu, h uns cinquenta anos, o seguinte lamento recitado

por uma esposa: E agora devo dizer-te, tu que fostes o tesouro de tua mulher, o que pus no teu caixo:

duas camisas, uma nova e outra refeita, a toalha para que te laves o rosto no outro mundo, e tambm

teu cachimbo, pois tinhas tanta paixo pelo tabaco! E agora, como fazer para enviar-te doravante os

charutos no outro mundo?.20 Estamos diante de um tipo de teatralizao em que os vivos fingem acre-

ditar numa fico e at o tabaco e os charutos entram no jogo.

A teatralizao funerria algo muito comum e resulta numa verdadeira crena. Fala-se frequen-

temente do carter trgico que teria a alma etrusca, do colorido sombrio das crenas funerrias da

Etrria antiga, com seus assustadores demnios e demnias do inferno. Esquece-se to logo que essa

demonologia , sobretudo, o produto de um excesso de inveno expressionista por parte dos talhadores

etruscos que esculpiam os tmulos. Quase se poderia ousar dizer que os etruscos jogavam com o medo

produzido por meio dessa imagtica funerria, tal como, em determinados perodos, os americanos

produzem medo com seus prprios filmes. Mas sabe-se tambm que, com isso, acaba-se por provocar

medo, realmente, e por se acreditar na demonologia infernal. A variedade, a complexidade e a riqueza

das cerimnias funerrias atravs do mundo deixam supor que os tmulos foram o lugar eleito nesse

processo de crena pela teatralizao. Todavia, determinadas sociedades so hostis a toda e qualquer

forma de teatralizao, por um tipo de puritanismo.

A realidade de uma crena no se mede nem por sua no contradio, nem pelas aplicaes prticas

que dela so feitas: a f que no age , muitas vezes, uma f sincera. possvel se acreditar numa sobre-

vida dos defuntos no tmulo, mesmo constatando com os prprios olhos que eles no so nada alm

de poeira. possvel acreditar que continuam a se alimentar, sem tirar consequncias materiais dessa

crena (no se renova a comida sobre o tmulo, ela depositada uma nica vez, no dia do funeral). O

que desestabiliza uma crena no o choque da realidade, mas uma censura social ou pessoal. Com

efeito, uma espcie de sentido interno nos permite distinguir as diferentes modalidades de nossas cren-

as, do mesmo modo que sentimos, a cada momento, a postura de nossos membros. As modalidades

consolatrias (ou cerimoniais) de crena so, assim, marcadas por um indcio que as caracteriza e que as

crenas desencantadas, por exemplo, no tm. Esse sentimento interno do modo de crena nos permite,

em ltimo caso, controlar e censurar nossos pensamentos, da mesma maneira que controlamos o estilo

de nossos discursos (pode-se assim, por preocupao de elegncia ou por modstia, reagir contra uma

inclinao para falar enfaticamente e para multiplicar prosopopeias e metonmias: eliminam-se essas

figuras de retrica, sem que jamais, talvez, se tenha aprendido o que uma metonmia). Ora, acontece

que, em determinadas sociedades, entre as quais a nossa, uma censura recai sobre as crenas consolat-

rias, do mesmo modo como poderia recair sobre as posturas descontradas ou sobre as falas enfticas.

No crer para se consolar um imperativo de dignidade intelectual. Crer que os mortos se alimentam

dos pratos depositados ao lado deles deixa de ser, ento, verdadeira crena, para passar a ser uma simples

conduta de homenagem a que nenhuma crena responde mais.

***

Pergunta-se: psicologicamente possvel crer, ao mesmo tempo, que o corpo de um defunto est

em decomposio e que esse mesmo corpo continue a receber alimento? Deve-se responder que total-

20

Lamento recolhido na Lucnia e publicado por DE MARTINO, E. Rapporto etnografico sul lamento funebre lucano.

Societ, X, n. 4, p. 655-665, 1954.

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 185

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador

Paul Veyne

mente possvel. A mquina de viajar no tempo me ensinou. Ouvi, com efeito, o poeta Ren Char, num

desses dias em que estava entregue a seu onirismo mtico pessoal, explicar que as grandes ideias so

depositadas nas praias pela mar e que so descobertas no fundo das poas dgua formadas durante a

vazante, beira-mar. Ele mesmo havia descoberto isso durante um passeio pela praia de Varengeville,

convidado por Georges Braque. Esse mito significa que as grandes ideias so postas s margens da nossa

conscincia pelo vaivm dos pequenos acontecimentos que o Eterno Retorno balana no oceano que

o cosmos, e que as descobrimos nas poas de reflexo que se formam em nossas meditaes cotidianas.

Char no dizia (e no pensava) que as reflexes eram semelhantes s poas dgua. Pensava, com efeito,

nas poas dgua reais (ao menos quando se entregava ao sonho acordado, o que, como poeta, fazia

muitas vezes). Entretanto, no tinha cavado com as prprias mos, na praia de Varengeville, os buracos

em questo. O pensamento simblico e mtico funciona sempre assim. Por exemplo, o fundador do

maniquesmo pensava que os elementos do cosmos eram purificados e elevados graas aos recipientes

de uma nria csmica, cujas trs rodas eram o ar, a gua e o fogo. Ele no dizia e no pensava que o

processo de purificao era anlogo a uma nria: pensava que era uma nria. Todavia, quando elevava

os olhos ao cu, no esperava ver essa nria (e no se decepcionava por no a ver). O pensamento sim-

blico e mtico est de acordo consigo mesmo: conhece suas prprias contradies e evita o mximo

chocar-se com elas.

Teatralizao, programas mticos de verdade, semicrenas, pluralidade de funes e de atitudes,

todo esse esmigalhamento se explica: criaes culturais, crenas, artes, itinerrios tursticos consagra-

dos so tipos de instituies, de espritos objetivos. So grandes coisas que existem em si mesmas,

que cada um se esfora para integrar e que ningum vive plenamente. Decerto, cada hora da vida

cotidiana comporta uma gota de religiosidade que se desconhece ou de prazer esttico que se ignora.

Porm, entre essa experincia individual e uma religio ou uma pera h um abismo21. A felicidade

em Npoles, sonhada por Madame Bovary, no podia existir como cotidianidade, mas apenas como

esprito objetivo, tal como as listas tursticas de lugares a serem visitados e, neles, de sentimentos a

serem experimentados.

Quando a beleza ou o divino se tornaram uma arte ou uma religio, a vida cotidiana passou a no

mais estar na mesma escala que esses espritos objetivos: Bayreuth deixou de estar na mesma propor-

o de algumas horas de prazer esttico de uma centena de indivduos. Produz-se ento uma relao

de objeto, object relationship, um investimento, tal como os capitais individuais sero investidos

em pessoas morais chamadas sociedades annimas. Quanto ao prazer esttico, tornou-se admirao e

amor, localizado fora, no seu objeto: deixou de ser uma inquietao ntima para tornar-se o fato de uma

sinfonia mostrar-se radiante. Os sacrifcios que os indivduos devotos ou estetas fazem aos seus espritos

objetivos no so, de forma alguma, pagos atravs de benefcios cotidianos (a religio ocupa apenas uma

hora ou duas do dia do mais devoto dos homens), mas por meio da importncia atribuda ao objeto.

Nunca um indivduo se torna, ele mesmo, esprito objetivo. De Hlderlin a Heidegger, o sonho de uma

antiga Grcia ideal apenas uma quimera, que prova o quanto Heidegger era um esprito nebuloso.

O retorno s origens , portanto, vo: as origens so bastante cotidianas. A religiosidade das origens,

prefervel nossa secularizao brbara, existe apenas na nostalgia dos filsofos edificantes. Longe de

estar crivada dos esquecimentos de uma autenticidade primeira, a histria feita de lutas contra a coti-

dianidade, de esforos educativos ou, mais ainda, para dizer as coisas como elas so, de adestramentos

no sentido do melhor ou do pior, Bayreuth ou Verdun. Que uma sociedade se assemelhe ao seu ideal

quando a Grcia tida por esteta ou a Idade Mdia por uma cristandade no significa um retorno

a uma autenticidade, mas o efeito de um adestramento difcil e sempre imperfeito. Um exrcito no a

21

SIMMEL, G. Philosophische Kultur. Berlim: Karl Wagenbach, 1983. p. 37.

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 186

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador

Paul Veyne

mesma coisa que uma reunio de homens situados, cada um deles, diante da necessidade de se defender:

nossa biblioteca tem mais livros do que poderamos ler, e guarda muitos que jamais reabriremos.

o que George Simmel chamava de a tragdia da cultura22, que no era entendida como um dra-

ma doloroso, mas como uma leve e incessante defasagem entre a cotidianidade e os espritos objetivos.

Essa defasagem inspiradora de quimeras para uns que tomam os espritos objetivos de antigamente

pela cotidianidade das origens , e suscita em outros um dio da cultura. Por amor pela transparn-

cia e pela coincidncia consigo mesmo, Rousseau odiava as cincias e as artes; por decepo amorosa,

Ruskin odiava toda cultura que no pudesse ser possuda por seus amantes; Ren Char considera que

as civilizaes so gorduras e que seria preciso esfregar o gordo, pois, muitas vezes, os indivduos

com forte vida interior odeiam os espritos objetivos que foram a alma a sair de si mesma 23. Sneca

achava que a posse de uma biblioteca era contra a natureza.

Os valores so postos, na maioria das vezes, fora do indivduo: vivemos ou morremos por eles, no

os vivemos, no os sentimos, os professamos mais do que acreditamos neles. O verso que Apollinaire

escrevia em 1918, No corao do soldado palpita a Frana, convencional e falso: nada de parecido

palpita no prprio corao. Queria pintar o cinza, dizia o Flaubert de Madame Bovary. H um trgico

medocre e cotidiano que no nasce dos conflitos entre valores, mas das incoerncias da realidade con-

sigo mesma. Pois o mundo no mal feito: ele no nada feito.

O verdadeiro drama de Madame Bovary este: ela no podia se tornar esprito objetivo. Se tivesse

podido, teria encontrado nele a sua realizao. Seu tormento o mesmo de Flaubert em pessoa: como

encontrar uma realizao da existncia na prpria existncia?24 Est claro que uma biblioteca que se

lesse a si mesma, uma obra de arte que fosse sua prpria espectadora ou uma conduta que acreditasse,

ela prpria, no que faz seriam seres completos. E mesmo seres divinos, uma vez que, neles, o conheci-

do se conheceria a si mesmo e, como diziam os gregos, a inteligncia e os inteligveis seriam a mesma

coisa. Mas, como no o so, isso nos soa na alma como um vazio perene. Por mais que um poeta tenha

o sentimento de ter criado em seu poema um ser imputrescvel, resta-lhe o sofrimento de saber que a

inteligncia de seu poema depende de cada leitor. O poema seria divino se ele se lesse a si mesmo.

cotidiano o que no divino, ou seja, todo o resto.

***

Para resumir a diferena entre a simples experincia vivida e os espritos objetivos, trs exemplos bas-

tam. O primeiro ser a sensibilidade em relao paisagem. No se trata, justamente, de uma evoluo

22

SIMMEL, G. Philosophische Kultur, op. cit. p. 195-218 (traduo francesa de Cornille-Ivernel: La tragdie de la culture.

Paris: ditions Rivages, 1988. p. 177-216). A rplica de Ernest Cassirer (Zur Logik der Kulturwissenschaften. Darmstadt:

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1961. captulo 5) desconhece o pensamento de Simmel, que no deplora que o

esprito objetivo bloqueie a espontaneidade individual, mas, ao contrrio, que o indivduo no chegue jamais a assimilar

suas criaes objetivas. O pluralismo trgico de Simmel incompatvel, de fato, com nossa tendncia natural para a

conciliao e o otimismo. Simmel acredita na pluralidade inconcilivel dos valores e na discrdia interna do prprio

indivduo (Einleitung in die Moralwissenschaft. Aalen: Scientia Verlag, 1983. v. 2, p. 360-426), assim como no equvoco

entre o instinto e as aspiraes mais elevadas realidade perturbada que, na falta de melhor expresso, chama vida

(seu Fragment ber die Liebe caracterstico, nesse sentido; ver SIMMEL, G. Das Individuum und die Freiheit. Berlim:

Wagenbach, 1984. p. 19-28). Estamos aqui longe de Bergson, o que por vezes foi dito. O que Simmel chama vida o

carter misto de toda e qualquer realidade, em que essncias, funes ou ordens se misturam ou se contrariam. O amor no

nem essncia una, nem agregado de pulso e de ideal, porm misto no conceitualizvel: eine unlsbare Aufgabe (p. 25).

Sobre o indivduo que no chega a assimilar todo o esprito objetivo (e, por exemplo, a aproveitar plenamente a instituio

dos museus), cf. Das Individuum und die Freiheit, op. cit. p. 90 ss.

23

CHAR, R. Oeuvres compltes. Paris: Bibliothque de la Pliade, 1983. p. 466 e 55; SIMMEL, G. Das Individuum und

die Freiheit, op. cit. p. 87; idem. Philosophische Kultur, op. cit. p. 203.

24

SIMMEL, G. Pilosophische Kultur, op. cit. p. 150.

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 187

Condutas sem crena e obras de arte sem espectador

Paul Veyne

da sensibilidade, mas de uma mudana de categoria. No tempo de Molire, vive-se a paisagem: O

campo, esse ms, no est muito florido, diz um heri de Tartufo. A partir de Chateaubriand, a sensibi-

lidade em relao paisagem tornou-se toda uma arte, com seu vocabulrio e com a obrigao de sentir

o que deve ser sentido. Consequncia: a dificuldade de assegurar a difuso popular das artes porque

no basta deix-las disposio do povo; preciso, principalmente, dar-lhe o sentimento de que nobre

fazer o esforo de se iniciar nesse esprito objetivo que a arte. Pois a cultura, assim como o esporte,

um prazer que exige um esforo. Enfim, falvamos da contradio entre a realidade do cadver e a cren-

a na sobrevivncia dos mortos que preciso alimentar no tmulo: a contradio pode ser vivida sem

dificuldade, pela simples razo de que a experincia do cadver uma experincia, enquanto a crena

no alm algo bem mais elaborado, ou seja, um esprito objetivo. Ora, como os espritos objetivos esto

sempre distantes, s se adere s crenas pela metade, por dever, e rindo delas, quando for o caso.

Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 188

Vous aimerez peut-être aussi

- Africa em ArtesDocument30 pagesAfrica em ArtesFrancisco Neto100% (2)

- BUTLER, Judith. Relatar A Si Mesmo - Crítica Da Violência Ética PDFDocument132 pagesBUTLER, Judith. Relatar A Si Mesmo - Crítica Da Violência Ética PDFCésar Jeansen Brito100% (2)

- Transconstitucionalismo além de colisõesDocument34 pagesTransconstitucionalismo além de colisõesdaniel_lage_1Pas encore d'évaluation

- Teoria Simplificada Da Posse PDFDocument34 pagesTeoria Simplificada Da Posse PDFCésar Jeansen Brito100% (1)

- Controle das finanças públicas e cidadania fiscalDocument284 pagesControle das finanças públicas e cidadania fiscalCésar Jeansen BritoPas encore d'évaluation

- Ferreira Gullar - AntologiaDocument17 pagesFerreira Gullar - AntologiaNina LeePas encore d'évaluation

- Técnica de redação forense: princípios e boas práticasDocument54 pagesTécnica de redação forense: princípios e boas práticasLeonardo Buglione FilhoPas encore d'évaluation

- Interacionismo SimbólicoDocument16 pagesInteracionismo SimbólicoCésar Jeansen BritoPas encore d'évaluation

- A Revolução de 1817 e o BrasilDocument352 pagesA Revolução de 1817 e o BrasilZenita CorsinoPas encore d'évaluation

- Dez Anos de CNJ Reflexoes Do EnvolvimentDocument16 pagesDez Anos de CNJ Reflexoes Do EnvolvimentCésar Jeansen BritoPas encore d'évaluation

- Murilo MendesDocument78 pagesMurilo MendesRaimon Nix100% (2)

- Contra A Interpretacao Susan SontagDocument43 pagesContra A Interpretacao Susan SontagjcbezerraPas encore d'évaluation

- Outros Críticos. Revista Oc Ed8 Agosto2015 FinalDocument71 pagesOutros Críticos. Revista Oc Ed8 Agosto2015 FinalCésar Jeansen BritoPas encore d'évaluation

- Debaixo Do Pe de UmbuDocument2 pagesDebaixo Do Pe de UmbuCésar Jeansen BritoPas encore d'évaluation

- Teoria Das CoresDocument4 pagesTeoria Das CoresCésar Jeansen BritoPas encore d'évaluation

- Mesa cirúrgica motorizada multifuncionalDocument156 pagesMesa cirúrgica motorizada multifuncionalTatianaPas encore d'évaluation

- D37 (9º ANO - Mat.) - Blog Do Prof. WarlesDocument16 pagesD37 (9º ANO - Mat.) - Blog Do Prof. WarlesKeylla SantosPas encore d'évaluation

- T. MathiesenDocument32 pagesT. MathiesenLiviaMecdoPas encore d'évaluation

- Projeto de Vida Responsabilidade SocialDocument4 pagesProjeto de Vida Responsabilidade SocialIURI DOS SANTOS SILVAPas encore d'évaluation

- Boleto Bradesco ItapevaDocument1 pageBoleto Bradesco Itapevavictor100rosetoPas encore d'évaluation

- Personagens One Pach ManDocument61 pagesPersonagens One Pach ManEduardo RodriguesPas encore d'évaluation

- Direito Penal - 1 - Introdução Ao Direito Penal PDFDocument15 pagesDireito Penal - 1 - Introdução Ao Direito Penal PDFseth_fx8231Pas encore d'évaluation

- Arco HistoricoDocument19 pagesArco HistoricoJosé Pedro CoelhoPas encore d'évaluation

- Res 17-CUn-1997 Regulamento Dos Cursos de Garduação Da UfscDocument30 pagesRes 17-CUn-1997 Regulamento Dos Cursos de Garduação Da Ufscmarcelox2Pas encore d'évaluation

- Gestão Escolar: Funções e ImportânciaDocument21 pagesGestão Escolar: Funções e ImportânciaCândido Ângelo ChapéuPas encore d'évaluation

- CB10.1 PS2 SLIMDocument2 pagesCB10.1 PS2 SLIMcleber-27100% (1)

- Expansão Marítima ListaDocument9 pagesExpansão Marítima ListaRennan Azevedo RamosPas encore d'évaluation

- Gêneros Textuais e Ensino-AprendizagemDocument248 pagesGêneros Textuais e Ensino-AprendizagemMarcos Philipe100% (2)

- A Revolução Social e A Ordem Justa ADocument6 pagesA Revolução Social e A Ordem Justa AAgamenon Soares100% (1)

- A Aventura Da Tartaruga-De-Pente VERSÃO FINALDocument2 pagesA Aventura Da Tartaruga-De-Pente VERSÃO FINALdaniel francinyPas encore d'évaluation

- Confissões de Uma Mente PerigosaDocument6 pagesConfissões de Uma Mente PerigosaVictorPas encore d'évaluation

- FIchamento Do 1º Capitulo Do Conceitos e TemasDocument8 pagesFIchamento Do 1º Capitulo Do Conceitos e TemasIsa MaiaPas encore d'évaluation

- 00 07 08 10 14 - Ensino Fundamental 2 - p0914Document12 pages00 07 08 10 14 - Ensino Fundamental 2 - p0914andre galdinoPas encore d'évaluation

- Pai Contra Mãe - Machado de Assis.Document6 pagesPai Contra Mãe - Machado de Assis.Hugo FreitasPas encore d'évaluation

- Sonja BuckelDocument24 pagesSonja BuckelRafael CasaisPas encore d'évaluation

- O Amor paradoxal de CamõesDocument4 pagesO Amor paradoxal de CamõesVieirasantoswilliam33% (3)

- Analéctos Do TímidoDocument24 pagesAnaléctos Do TímidoAutor Jorge Rodrigues SOS me patrocine, e me ajudePas encore d'évaluation

- PDocument4 pagesPtsunaPas encore d'évaluation

- Bianca - 309 - Victoria Glen - O Canto Da SereiaDocument47 pagesBianca - 309 - Victoria Glen - O Canto Da Sereiaweluha100% (1)

- Muhammad Yunus - O Banqueiro Dos Pobres PDFDocument8 pagesMuhammad Yunus - O Banqueiro Dos Pobres PDFIsa Jean50% (4)

- A Saga Romanesca em Silvino Jacques de Brígido IbanhesDocument122 pagesA Saga Romanesca em Silvino Jacques de Brígido IbanhesConferencistRosePradoPas encore d'évaluation

- História Da Rainha Constância... e Outras HistóriasDocument77 pagesHistória Da Rainha Constância... e Outras HistóriasGraça Carita RodriguesPas encore d'évaluation

- Indução Percutânea de Colágeno com MicroagulhamentoDocument55 pagesIndução Percutânea de Colágeno com MicroagulhamentoYasmin Bandeira100% (1)

- Bula Vermivet Composto PDFDocument2 pagesBula Vermivet Composto PDFElen LimaPas encore d'évaluation

- 1-Indice Dos LivrosDocument42 pages1-Indice Dos LivrossaraoliviaPas encore d'évaluation