Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

A Experiência Da Imagem Final

Transféré par

mvdevolderTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

A Experiência Da Imagem Final

Transféré par

mvdevolderDroits d'auteur :

Formats disponibles

A EXPERIÊNCIA DA IMAGEM

NA ETNOGRAFIA

A experiência da imagem 2p.indd 1 14/09/2016 14:27:37

A experiência da imagem 2p.indd 2 14/09/2016 14:27:48

A EXPERIÊNCIA DA IMAGEM

NA ETNOGRAFIA

ORGANIZADORES

ANDREA BARBOSA

EDGAR TEODORO DA CUNHA

ROSE SATIKO G. HIKEJI

SYLVIA CAIUBY

A experiência da imagem 2p.indd 3 14/09/2016 14:27:48

Coleção Antropologia Hoje

Conselho Editorial José Guilherme Cantor Magnani

(diretor) – NAU/USP

Luiz Henrique de Toledo – UFSCar

Renata Menezes – MN/UFRJ

Ronaldo de Almeida – Unicamp/Cebrap

Luis Felipe Kojima Hirano (coord.) – FSC/UFG

Copyright do texto © dos autores

Nesta edição, respeitou-se o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

Direção

Mary Lou Paris

Assessoria

Dominique Ruprecht Scaravaglioni

Preparação e Revisão

Luciana Araujo

Projeto gráfico

Antonio Kehl

Vendas

info@wmfmartinsfontes.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Vagner Rodolfo CRB-8/9410

E96 A experiência da imagem na etnografia / Andréa Barbosa ...

[et al.]. – São Paulo : Terceiro Nome, 2016.

335 p ; 16cm x 23cm.

ISBN: 978-85-7816-197-2

1. Etnografia. 2. Fotografia. I. Barbosa, Andréa. II. Título.

CDD 390

2016-259 CDU 39

Índice para catálogo sistemático:

1. Etnografia 390

2. Etnografia 39

Todos os direitos desta edição reservados à

EDITORA TERCEIRO NOME

Rua Prof. Laerte Ramos de Carvalho, 133

Bela Vista - São Paulo (SP) - 01325-030

www.terceironome.com.br

contato@terceironome.com.br

fone 55 11 32938150

A experiência da imagem 2p.indd 4 14/09/2016 14:27:48

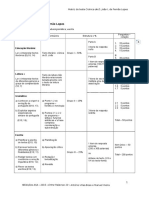

Sumário

9 Apresentação

ANDRÉA BARBOSA, EDGAR TEODORO DA CUNHA,

ROSE SATIKO GITIRANA HIKIJI E SYLVIA CAIUBY NOVAES

19 Prefácio – Imagem e experiência

MARCO ANTONIO GONÇALVES

27 I. Cinema e Antropologia

29 Olho mecânico, ouvido eletrônico, e a atração da

autenticidade

TRINH T. MINH-HA

37 Etnoficção: uma ponte entre fronteiras

ALEXANDRINE BOUDREAULT-FOURNIER, ROSE SATIKO GITIRANA HIKIJI

E SYLVIA CAIUBY NOVAES

59 Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?

PAUL HENLEY

87 Filmes indígenas no Brasil: trajetória, narrativas e vicissitudes

NADJA MARIN E PAULA MORGADO

109 A análise fílmica na antropologia: tópicos para uma proposta

teórico-metodológica

BRUNA TRIANA E DIANA GÓMEZ

A experiência da imagem 2p.indd 5 14/09/2016 14:27:48

127 O corpo no cinema

DAVID MACDOUGALL

151 II. Fotografia e Etnografia

153 Rastreando a fotografia

ELIZABETH EDWARDS

191 Fotografia, narrativa e experiência

ANDREA BARBOSA

205 Alguns apontamentos sobre fotografia, magia e fetiche

ALICE VILLELA E VITOR GRUNVALD

229 Objeto, imagem e percepção: forma e contemplação dos

altares do Horto

EWELTER ROCHA

245 III. Experiências Transdisciplinares

247 A intermitência das imagens: exercício para uma possível

memória visual Bororo

EDGAR TEODORO DA CUNHA

261 Montagem, teatro antropológico e imagem dialética

CAROLINA ABREU E VITOR GRUNVALD

285 Somos afetados: experiências mágicas e imagéticas no campo

religioso

FRANCIROSY CAMPOS BARBOSA

307 Etnografia e hipermídia: a cidade como hipertexto e as redes

de relações nas ruas em Niterói/RJ

ANA LÚCIA MARQUES CAMARGO FERRAZ

325 Posfácio – Dos dispositivos de resposta à experiência

etnográfica

CATARINA ALVES COSTA

333 Sobre os autores

A experiência da imagem 2p.indd 6 14/09/2016 14:27:48

339 DVD – Etnografia em imagens e sons

Allah, Oxalá na trilha Malê

DIR. FRANCIROSY CAMPOS BARBOSA

Baile para matar saudades

DIR. ÉRICA GIESBRECHT

Beata, uma santa que não sorri

DIR. EWELTER ROCHA

Danzas para Mamacha Carmen

DIR. ARISTOTELES BARCELOS NETO

Fabrik Funk

DIR. ALEXANDRINE BOUDREAULT-FOURNIER, ROSE SATIKO G. HIKIJI E SYLVIA CAIUBY

NOVAES

O aprendiz do samba

DIR. ANA LÚCIA FERRAZ

Pimentas nos olhos (Pepper in the Eyes)

DIR. ANDRÉA BARBOSA E FERNANDA MATOS

Vende-se pequi

DIR. ANDRÉ LOPES E JOÃO PAULO KAYOLI

trans_versus 1

DIR. VITOR GRUNVALD

A experiência da imagem 2p.indd 7 14/09/2016 14:27:48

A experiência da imagem 2p.indd 8 14/09/2016 14:27:48

Apresentação

ANDRÉA BARBOSA, EDGAR TEODORO DA CUNHA,

ROSE SATIKO GITIRANA HIKIJI E SYLVIA CAIUBY NOVAES

Imagine there’s no heaven You may say, I’m a dreamer

It’s easy if you try But I’m not the only one

No hell below us I hope someday you’ll join us

Above us only sky And the world will be as one

Imagine all the people Imagine no possessions

Living for today I wonder if you can

No need for greed or hunger

Imagine there’s no countries A Brotherhood of man

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for Imagine all the people

And no religion too Sharing all the world

Imagine all the people You may say, I’m a dreamer

Living life in peace But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us

And the world will live as one.

Imagine – John Lennon. 1971

A experiência da imagem 2p.indd 9 14/09/2016 14:27:48

10 Foram três projetos temáticos financiados pela FAPESP, entre 1997 e 2015,

todos eles em torno da imagem numa perspectiva antropológica do qual par-

ticiparam pesquisadores do GRAVI – Grupo de Antropologia Visual, da USP.

Este livro é um de seus muitos resultados. A possibilidade de trazer para uma

das disciplinas das ciências sociais, a antropologia, um tema que sempre esteve

presente em toda a sua história, mas nunca como foco central, foi o objetivo

que atravessou todos esses temáticos. E os resultados foram animadores.

Nos anos 1970, quando aqui no Brasil vivíamos a repressão ao lado da eclo-

são de movimentos libertadores, como o movimento hippie, as imagens que

expressavam essa bandeira libertária eram tão fortes que algumas delas só se

traduziam pela imaginação, como na música de John Lennon. Na antropolo-

gia, a chamada crise da representação, que se expressa de modo evidente na

publicação de James Clifford e George Marcus em 1986, busca novas poéticas

e novas políticas para a etnografia, como bem o diz o subtítulo de Writing

Culture. Desde nosso primeiro temático esse contexto da disciplina a procura

de novas linguagens para a etnografia, que não deixasse de lado o imaginário, é

o pano de fundo de nossos trabalhos, e é na imagem que resolvemos apostar.

Imagens fixas e em movimento, estratégicas tanto como recursos da investiga-

ção quanto como possibilidade de construir um discurso em que pudéssemos

apresentar nossos resultados de pesquisa. Elegemos também imagens várias –

fotografias, filmes, artes visuais, imagens cênicas – como o universo empírico a

que dedicaríamos nossas análises. Se era texto o que antropólogos produziam

em campo e em suas etnografias, nosso objetivo desde o princípio era aliar ao

texto uma nova poética experimental centrada na imagem, que nos colocasse

mais próximos de nossos interlocutores de pesquisa e ao mesmo tempo do

público a que se destina o resultado de nossos trabalhos. Partimos da premissa

de David MacDougall (The Visual in Anthropology, 1997) de que a imagem

engaja o espectador a partir da familiaridade (“acquaintance”) e permite uma

percepção que é, simultaneamente, racional e sensível.

A busca por essa nova poética foi, desde o início, acompanhada de um par-

tilhar da autoria de nossos trabalhos com nossos interlocutores em campo,

numa relação de intersubjetividade efetiva e, ao mesmo tempo, de inúmeras

possibilidades de interface entre a antropologia e outros campos disciplina-

res, como a fotografia, o cinema, o teatro, a música, as artes de modo geral.

É nessas interfaces, nessas possibilidades de contato e contágio entre esses

diferentes campos disciplinares que fomos beber em busca de novas formas

expressivas para nosso trabalho, com a certeza de que nossos resultados são

sempre incompletos e fragmentários.

A experiência da imagem 2p.indd 10 14/09/2016 14:27:48

Se, por um lado, imagens têm no visualismo a sua possibilidade de emergência, 11

Apresentação

sua apropriação pela pesquisa antropológica permite uma via mais fértil ao

imaginário, às experiências sensoriais, a toda a pletora de sentidos que não se

restringem a simplesmente olhar e descrever, mas a uma experiência sensorial

sinestésica, que não deixa de lado gestos, olhares, posturas e movimentos.

Temas clássicos da antropologia como espaço, memória, corpo e religiosidade,

experiência e performance, para citar apenas alguns que aparecem nos vários

artigos deste livro, têm a partir da imagem uma perspectiva analítica inovadora.

Por outro lado, nas imagens construídas em pesquisa, nossos interlocutores

se tornam presentes de modo visível, a partir do modo como desejam que

sua presença seja divulgada. Nesse sentido, todo o processo de construção da

etnografia não aparece como algo que se dilua por trás da autoridade de seu

autor, mas como algo que explicitamente emerge da relação entre o pesquisador

e seus interlocutores no campo. A autenticidade de nossos trabalhos não está

naquilo que é filmado, fotografado ou sobre o qual escrevemos, mas na relação

entre quem pesquisa e quem é pesquisado. O que procuramos fazer é construir

em imagens a experiência do encontro e dos motivos para este encontro. E é

a ética dessa relação que será vista como estética pelo espectador.

Foi exatamente o engajamento que a imagem provoca e propicia que nos levou

a experimentar e fazer da imagem o foco de nossa experiência etnográfica,

seja a partir de fotografias, filmes ou das imagens que resultam das novas tec-

nologias de informação e que se revelam nas redes sociais e nas possibilidades

de uso do hipertexto.

Além de autores que vêm trabalhando especificamente com imagens fílmicas

e fotográficas como Jean Rouch, Catarina Alves Costa, David MacDougall,

Trinh Minh-Ha, Paul Henley, Eduardo Coutinho e João Moreira Sales, Eliza-

beth Edwards, Etienne Samain, Susan Sontag, Barbara Glowcewski, autores

da antropologia contemporânea como Alfred Gell, Bruno Latour, Carlo Severi,

Jeanne Favret-Saada, Michael Taussig, Richard Schechner, Roy Wagner, Tim

Ingold, Georges Didi-Huberman, Giorgio Agamben e clássicos como Walter

Benjamin, Aby Warburg e Frances Yates foram também referências importantes

ao longo de nossas pesquisas.

Três seções compõem esse livro. Dos catorze artigos aqui reunidos, dez foram

escritos por pesquisadores do GRAVI, e metade desses artigos é resultado de

coautoria, pois nosso objetivo era exatamente colocar em perspectiva com-

parativa o resultado de nossas pesquisas. Incluímos igualmente a tradução

de quatro trabalhos de alguns desses autores mencionados e que nos foram

inspiradores ao longo dos anos.

A experiência da imagem 2p.indd 11 14/09/2016 14:27:49

12 I. Cinema e antropologia

O flerte entre cinema e antropologia data dos primórdios dessas duas invenções.

O cinematógrafo, desde suas primeiras sessões no fim do século XIX, encanta

com a projeção de imagens cotidianas – estações de trem, saídas de fábrica,

refeições de bebês – e também acessa universos extraordinários – danças afri-

canas, cerimônias aborígenes. Cineastas e antropólogos percebem o potencial da

máquina mimética (Michael Taussig: Mimesis and Alterity, 1993) para a pesquisa

e para o entretenimento. Desde então, para a antropologia, o cinema se apresen-

ta seja como instrumento de pesquisa, linguagem com potencial de expressão

de conhecimento ou mesmo veículo de representações, valores, ideias, ethos,

códigos, dentre outras coisas que investigamos quando olhamos para o mundo.

Os artigos reunidos na primeira parte deste livro propõem reflexões acerca

das diversas apropriações do cinema pela antropologia. Potenciais e limites do

filme etnográfico, especificidades da narrativa audiovisual produzida por povos

indígenas, questões teóricas e metodológicas para a análise fílmica antropoló-

gica, e a relação entre corpo e cinema são alguns dos temas aqui abordados.

Iniciamos a seção com um artigo que lança um olhar questionador à tradição

do documentário e do filme etnográfico, a qual, segundo Trinh T. Minh-Ha,

perpetua “o mito da ‘naturalidade’ cinemática”. A cineasta, compositora, poeta

e ensaísta vietnamita aponta para a construção da autenticidade no cinema

de observação por meio de recursos técnicos e de linguagem como o plano

longo, a câmera na mão e o som sincronizado. Uma visão radical que aponta

para a necessidade da reflexão acerca da construção de representações e da

desnaturalização do ato de filmar como meio de registro e captura do real.

A experiência de construção de uma etnoficção, narrada por Alexandrine

Boudreault-Fournier, Rose Satiko Hikiji e Sylvia Caiuby Novaes no segundo

artigo desta seção, é proposta como estratégia narrativa e caminho epistemo-

lógico para a antropologia. As autoras, diretoras do filme Fabrik Funk, uma

etnoficção acerca do universo funk na periferia paulistana, inspiram-se na obra

de Jean Rouch, antropólogo-cineasta que não aceita a separação entre arte e

ciência, real e imaginário. No artigo, discutem as especificidades da ficção

neste processo de produção de conhecimento. Estão em foco os dispositivos

da improvisação por parte de atores que encenam vidas muito próximas às

suas, da criação do roteiro do filme com Daniel Hylario, morador e artivista da

localidade e da produção do filme em parceria com os protagonistas, que são

agentes do mundo do funk no contexto estudado. A etnografia como ato de

performance e mise-en-scène é o resultado da experiência discutida no artigo.

A experiência da imagem 2p.indd 12 14/09/2016 14:27:49

São as convenções narrativas do filme etnográfico o objeto da análise de Paul 13

Apresentação

Henley no terceiro artigo desta sessão. O experiente antropólogo e diretor do

Granada Centre for Visual Anthropology discute o problema da narrativa em

uma tradição que se estabeleceu baseada em uma “retórica empírica”, com

“a pretensão de estar fornecendo ao público acesso direto ao mundo que está

sendo representado”. Henley analisa algumas formas narrativas presentes

em obras clássicas e contemporâneas do cinema etnográfico. Por fim, defen-

de que nos livremos da herança positivista das ciências naturais, aceitando

que todos os filmes etnográficos são representações, envolvem necessariamente

narrativas e, portanto, devemos nos dedicar a conhecer as convenções para

usá-las de forma adequada.

O artigo de Nadja Marin e Paula Morgado também aborda narrativas, mas o

foco aqui são filmes e mídias produzidos por povos indígenas no Brasil nos

últimos trinta anos. As autoras mostram como a produção audiovisual indígena

se apresenta como uma evidência de que essas sociedades não se dissolveram

na sociedade nacional, como previsto em prognósticos pessimistas nos anos

1970. Além disso, as novas formas de comunicação mostram-se como um meio

destas populações se imporem na luta pela diversidade cultural. As antropólo-

gas, que atuam em áreas indígenas com produção audiovisual há muitos anos,

chamam a atenção para o protagonismo de jovens realizadores indígenas no

diálogo intercultural e no debate político. Analisam também diversas narrati-

vas fílmicas, as temáticas e recursos de linguagem utilizados, oferecendo um

panorama desta produção que hoje já pode ser pensada como marca do cinema

brasileiro, e não apenas indígena.

O cinema como objeto e, ao mesmo tempo, como um problema antropológico

é o tema do artigo de Bruna Triana e Diana Gómez. A partir de suas experi-

ências de análise fílmica em mestrados realizados em antropologia social, as

autoras propõem um olhar para o cinema a partir de conceitos benjaminianos,

retomados pelo antropólogo Michael Taussig. Estão em questão o afeto da

imagem, o cinema como “narrador moderno” e como “máquina mimética”. No

texto, analisam o filme Hunger (Steve Mcqueen, 2008) e levantam questões de

interesse amplo ao campo da antropologia do cinema: que tipo de experiência

o filme oferece, produz, provoca? Que tipo de associações o filme permite?

Como esse ou aquele filme consegue perturbar as convenções já consagradas

pelo cinema? Que interpretações sobre determinado tema o filme provoca?

Uma reflexão densa sobre o corpo no cinema encerra esta seção do livro. David

MacDougall, um dos principais realizadores e pensadores do filme etnográfico,

reflete acerca de diferentes corpos presentes e afetados pelo filme: o corpo do

A experiência da imagem 2p.indd 13 14/09/2016 14:27:49

14 espectador, o corpo em cena e o corpo do realizador. Os filmes nos permitem

“sermos mais do que somos. Eles distendem os limites da nossa consciência

e criam afinidades com outros corpos além do nosso”. Ao assistir a um filme,

“sentimos por nós mesmos e em nós”. Ao filmar, vivenciamos o ciné-transe

(Rouch), o êxtase, “o prazer de filmar desfaz os limites entre cineasta e sujeito,

entre os corpos que os cineastas veem, e as imagens que eles fazem”.

II. Fotografia e etnografia

A fotografia marcou presença nas pesquisas etnográficas muito cedo, desde

a tão citada expedição ao estreito de Torres em 1898 com Haddon e Rivers,

passando pelas pesquisas de Boas na Columbia Britânica entre o fim do século

XIX e início do XX, até Malinowski nas Ilhas Trobriand nos anos de 1920 e no

trabalho de vários outros antropólogos que marcam a história da antropologia.

De lá até hoje parece que a máquina fotográfica garantiu espaço cativo na

bagagem dos antropólogos que empreendem pesquisas de campo.

Se o tema da relação entre a fotografia e a etnografia não é nenhuma novidade

e a presença da máquina fotográfica como ferramenta de pesquisa é quase um

consenso hoje, a forma como os antropólogos se apropriam e lançam mão da

técnica, da linguagem e da própria fotografia pode variar enormemente.

O que propomos na seção “A imagem como experiência etnográfica” não é

nem trazer uma compilação de textos clássicos sobre essa relação nem um

conjunto de relatos descritivos do uso da fotografia no trabalho de campo.

Nossa proposta ao escolher os artigos que compõem essa parte é apresentar

um conjunto de textos que articulem uma reflexão teórica a partir da expe-

riência da pesquisa com e por imagens. Intentamos assim, compor um mapa

conceitual e imagético que nos inspire a pensar criticamente essa experiência

longeva, heterogênea e rica.

O artigo de Elizabeth Edwards, que abre a seção, vem justamente nos brindar

com uma análise diacrônica e plural do uso da fotografia em campo sem per-

der de vista as possíveis condensações e superposições. Digamos que o texto

nos oferece um balanço denso e criativo da relação entre imagem fotográfica

e antropologia. O artigo se articula em torno de três “instantâneos” cujos

enquadramentos são fundamentais para o movimento de problematização

da relação entre fotografia e etnografia. O primeiro deles é o da fotografia

considerada como evidência, ou seja, a fotografia mobilizada como técnica a

serviço da construção da “verdade etnográfica” e é nessa chave que a autora

nos mostra as estratégias de um conjunto de proposições socioestéticas como a

A experiência da imagem 2p.indd 14 14/09/2016 14:27:49

negação da “pose” em prol de um certo naturalismo antropológico. O segundo 15

Apresentação

instantâneo dedica-se a mapear e analisar um movimento no qual a fotografia

marca presença nas políticas culturais de representação e, no último instan-

tâneo, a autora traz uma análise sobre uma nova configuração para a relação

entre fotografia e antropologia quando emergem etnografias que não mais

usam a fotografia como método, mas que são, elas mesmas, etnografias das

práticas fotográficas. O que Elizabeth Edwards nos apresenta em sua análise

“é o deslocamento dinâmico de como a antropologia produz suas evidências,

como ela chega às suas verdades, como situa sua objetividade, como lida com

sua subjetividade e, enfim, como entende sua intersubjetividade”.

O segundo artigo da seção terá justamente como proposta realizar uma reflexão

sobre a potência da fotografia como elemento articulador de subjetividades em

um processo etnográfico. A experiência de uma pesquisa com jovens moradores

de um bairro “periférico” da cidade de Guarulhos em São Paulo é o ponto de

partida para a montagem de um setting etnográfico povoado por imagens

fotográficas produzidas e confrontadas tanto pelos interlocutores como pela

pesquisadora. A partir de um conjunto de fotografias que emergem dessa

experiência, o artigo nos provoca a pensar na potência dessas imagens – a de

fazer falar, a de evocar ao tornar o significativo visível e a de provocar a ima-

ginação antropológica. Como operam essas potências quando enfrentamos as

imagens acumuladas em um arquivo fruto de um processo etnográfico? Para

responder a essa questão, Andrea Barbosa desdobra a leitura dessas fotografias

em experiências que são fruto de outras experiências como a que a gestou (ato

fotográfico) e a de compartilhar as narrativas possíveis que elas podem provocar.

O que informa essa análise é a busca “pelas narrativas sobreviventes e viventes

que habitam essas imagens” apesar de terem sido tiradas por amadores, apesar

de narrarem várias histórias, apesar de suas aparições jamais corresponderem

ao presente fisionômico do seu referente.

Em seguida temos o artigo de Alice Villela e Vitor Grunvald, no qual o que

está em jogo é um exercício reflexivo sobre a fotografia como mediadora das

relações sociais. Nesse exercício, a ideia de “pessoa distribuída” de Alfred

Gell é fundamental, pois ajuda a lidar com as questões desafiadoras trazidas

pelos autores dos seus contextos de pesquisa muito diferentes entre si. Alice

trabalhou com os Assurini do Xingu e Vitor com performances de gênero – o

crossdressing – em contextos urbanos. Eles aproveitam esta heterogeneidade

de experiências com a imagem em campo para discutir a validade de se pensar

a agência social da fotografia por meio das ideias de magia e fetiche. O poder

da imagem fotográfica ao presentificar o referente é pensado por duas vias: na

relação com a magia, no qual o aspecto indicial da fotografia está em primei-

A experiência da imagem 2p.indd 15 14/09/2016 14:27:49

16 ro plano no contato entre referente e imagem; e na relação entre fotografia

e fetiche, na qual fica evidente o aspecto mimético da fotografia em que a

representação é investida da força e do poder do referente.

Terminamos essa seção com o artigo de Ewelter Rocha, que não é exatamente

sobre fotografia, mas sobre imagens e objetos ou talvez imagens-objetos. O autor

parte de um conjunto de objetos religiosos que compõe os altares domésticos

de moradores da ladeira do Horto em Juazeiro do Norte, Ceará, para pensá-los

a partir de uma experiência religiosa povoada de “expressividades e procedi-

mentos não verbais em que pessoas e objetos confundem a descontinuidade de

suas posições habituais para elaborarem um espaço único de reciprocidade”.

Ewelter constrói uma análise apoiada numa perspectiva teórica na qual não há

um privilégio da imagem percebida em relação à imagem imaginada. Ou seja,

não há separação entre percepção e imaginação. Os altares tornam-se objetos-

-imagem, ou ainda na denominação dada pelo autor, forma-altar, e acabam,

nessa trajetória, se constituindo como narradores privilegiados desse universo

religioso popular. A fotografia aqui não é representação nem índice somente,

mas a forma visual da própria reflexão.

III. Experiências transdisciplinares

Um aspecto importante do trabalho com imagens no campo da antropologia

tem sido seu caráter transdisciplinar. Nesta última parte nomeada “Experiências

transdisciplinares”, o escopo do livro e do trabalho coletivo realizado se abre

para outros campos disciplinares, como a história, a religião e o teatro, mas

também para outras linguagens e possibilidades de pensar as imagens a partir

de uma perspectiva antropológica, enquadrada por esses trânsitos. Imagens de

arquivo, quando ativadas, ou seja, quando organizadas em um fluxo narrativo

ou em algum processo de (re)contextualização, podem nos trazer sentidos de

experiências do passado e dessa forma se configurar enquanto uma narrativa

que é histórica, mas que dizem também muito sobre o presente, justamente

sobre os processos que engendram esses reaparecimentos e nexos de sentido.

É justamente sobre um processo como esse que trata o capítulo “A intermi-

tência das imagens: exercício para uma possível memória visual Bororo”, de

Edgar Teodoro da Cunha. A partir de um conjunto de imagens, principalmente

fílmicas mas não apenas, sobre os Bororo, sociedade indígena do Mato Grosso,

o autor busca compreender as possibilidades de estabelecimento de sentido

e de compreensão de uma experiência coletiva marcada pela invisibilidade,

pela opressão de uma sociedade envolvente, urbana, da técnica, industrial,

A experiência da imagem 2p.indd 16 14/09/2016 14:27:49

que desqualifica essas alteridades originárias e que liga a experiência dos povos 17

Apresentação

indígenas contemporâneos a esse passado de uma relação intercultural assimé-

trica. Imagens fragmentárias que se potencializam para lançar luz às margens,

ao segmentado, iluminando os indícios e rastros dessa experiência coletiva,

como “formas que pensam”.

A ideia da montagem, enquanto elemento distintivo da linguagem cinematográ-

fica e de um pensamento por imagens, surge associada às diferentes vanguardas

artísticas do início do século XX. Nesse contexto, com a montagem, novas

luzes são lançadas sobre as relações entre técnica, estética e conhecimento,

para além das fronteiras do cinema e envolvendo outras formas expressivas e

de produção de conhecimento. O capítulo “Montagem, teatro antropológico e

imagem dialética”, de Carolina Abreu e Vitor Grunvald, propõe uma aproxima-

ção entre o conceito de montagem a partir do campo dos estudos do cinema,

para pensarmos suas possibilidades e seu rendimento no âmbito do teatro e

da experiência antropológica, que se corporifica em seus aspectos literários

e de estilo. Tudo isso para nos oferecer a possibilidade de uma visão crítica

de práticas envolvendo formas expressivas, com foco em um conhecimento

etnográfico mais consciente da dimensão política e ética de suas escolhas,

de forma especial aquelas que envolvem a textualização. Assim, transitando

pela história do cinema, sobretudo a do documentário e do filme etnográfico,

os autores mobilizam aspectos de uma tradição, que abrange o conceito de

montagem e a reflexividade antropológica por ele oferecida, para tratar das

práticas de campos como a antropologia visual, história, teatro e literatura,

mas para ressaltar a imbricação entre esses diferentes campos e a antropologia.

A partir da experiência da produção de um documentário que se aproxima dos

universos do candomblé e do islamismo, Francirosy Campos Barbosa aborda

a questão do mistério, da magia que escapa ao domínio da ordem no fazer et-

nográfico, e que afeta os pesquisadores que lidam com o universo da religião.

É essa experiência de pesquisa que informa o capítulo intitulado “Somos afe-

tados: experiências no campo religioso”. Aqui adentramos em outro campo, o

dos estudos sobre religião, a partir de um projeto apoiado em uma etnografia

aprofundada e nas possibilidades narrativas oferecidas pelo material audiovisual

produzido nesse processo. A primeira questão que se coloca é o significado

ético e estético de se produzir imagens nesse contexto, que por vezes oferece

limitações em função de concepções de ordem êmica. Outra questão impor-

tante é a condição do etnógrafo, sempre afetado pela experiência de campo,

aqui tomada como objeto de reflexão. Sua experiência e a de outros colegas

que compartilham o interesse por temáticas religiosas e episódios de contato

A experiência da imagem 2p.indd 17 14/09/2016 14:27:49

18 com o inexplicável são entrelaçadas em um texto que indaga a relação entre

etnografia, imagem e magia.

Ana Lúcia Ferraz discute, em seu artigo “A cidade como hipertexto: redes de

relações nas ruas de Niterói/RJ”, as possibilidades do recurso à hipermídia para

a construção da narrativa etnográfica. Dialoga com autores que refletem sobre

como o digital pode fornecer novos recursos para abordagens antropológicas,

seja por meio da restituição da experiência, seja por meio da difusão do co-

nhecimento produzido. Discute ainda a criação de uma cartografia imagética,

sonora e hipermidiática – o projeto “Cartografias da Margem”, coordenado pela

autora, junto a um grupo de moradores pobres, muitos deles na condição de

moradores de rua, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Além da discussão

da linguagem que permeia a etnografia, está em questão a construção de nar-

rativas sobre um mundo marcado pela invisibilidade das vielas, praças e ruas,

morros e ocupações, habitações precárias e situações de violência cotidiana.

A visibilidade aqui não é um elemento simples: como se trata de grupos e pes-

soas à margem, em condição de vulnerabilidade, muitas vezes estigmatizadas,

expõe um processo que quando envolve imagens carrega ambiguidades quanto

à visibilização dessa condição, quanto ao limite do possível enquanto crítica

social, quanto à possibilidade de expressão de um ponto de vista local, grande

parte das vezes encoberto por imagens sociais que os silenciam.

O lugar da imagem, nesta experiência etnográfica e em suas expressões cartográ-

ficas, é paradoxal: representação, presença, sintoma, as margens e o (in)visível.

IV. DVD – Etnografia em imagens e sons

A experiência do filme na antropologia, título do projeto de pesquisa no qual

gestamos este livro, não é aqui debatida apenas em textos. Muitos filmes foram

produzidos nos cinco anos em que a equipe de pesquisadores deste temático

se reuniu. Como diz a antropóloga-cineasta Catarina Alves Costa, no posfácio

em que comenta os filmes apresentados no DVD que acompanha o livro, os

filmes podem ser pensados como dispositivos cinematográficos para elaborar

a “passagem de uma etnografia com vista à elaboração de um projeto para a da

criação de um objeto visual que dialoga com a inquirição teórica”. Convidamos

os leitores a experimentar o diálogo entre os textos e os filmes aqui reunidos,

a nosso ver, nossa melhor tradução da Experiência da imagem na etnografia.

A experiência da imagem 2p.indd 18 14/09/2016 14:27:49

Prefácio

Imagem e experiência

MARCO ANTONIO GONÇALVES

A experiência da imagem na etnografia traz importantes contribuições à

antropologia visual, aqui compreendida a partir da reflexão sobre as imagens

em movimento e a fotografia na etnografia. O livro é uma bem sucedida

articulação entre novos autores e os de renomada importância nesta área do

conhecimento, o que permite renovar as discussões antropológicas a partir da

“experiência da imagem”.

O tema da imagem ganhou, nas últimas décadas, lugar central nas reflexões an-

tropológicas. A imagem propicia à antropologia uma conexão com o cinema de

ficção, o documentário, a fotografia, a cultura visual, a arte e o teatro, construindo

um campo fértil de comunicação com as chamadas formas expressivas. Mas qual

seria, afinal, a contribuição mais substancial da antropologia à essa temática?

O ponto central desta reflexão se redobra na própria contribuição dos traba-

lhos aqui reunidos ao nos lançar, primordialmente, ao terreno da etnografia.

A partir deste “campo situado” a antropologia repensa questões filosóficas

centrais sobre a percepção da imagem em múltiplas áreas do conhecimento.

A experiência da imagem na etnografia remete, por definição, à imagem on the

ground. Engendra, assim, uma experiência da imagem que se encontra longe

de um disinterestedness universalizante, que, inspirada por uma definição de

estética kantiana, tem assombrado as mais correntes percepções e reflexões

sobre o cinema e a fotografia. Na procura por uma avaliação não situada, o

A experiência da imagem 2p.indd 19 14/09/2016 14:27:49

20 disinterestedness adota forçosamente um ponto de vista cêntrico, estabelecen-

do cânones e hierarquias guiadas por uma noção de juízo de valor que se vê

materializada nos concursos premiados e nas aclamações como award winning,

que povoam o imaginário e a cosmologia sobre as imagens no mundo ocidental.

A antropologia e, mais especificamente, a etnografia nos oferecem, através

da experiência da imagem, uma contraimagem capaz de colocar em xeque

uma naturalizada noção cultural que instaura a crença na universalidade da

imagem, estabelecendo assim um ao invés de o modo de nos aproximarmos

dela. Do ponto de vista da etnografia, a imagem é apreendida de modo que

revele que, desde que a imagem é imagem, ela é sempre situada num olho,

num corpo, numa cultura, numa concepção estética. Essa condição da imagem

na etnografia cabe na afirmação clássica de Boas quando nos diz que “o olho

que vê é o órgão da tradição”.

Assim, o gesto da antropologia é o de pensar as imagens e os campos expressivos

se interrogando mutuamente, a começar pela questão se a estética é ou não

um conceito transcultural.1 Procura-se escapar de uma concepção de estéti-

ca coincidente com o senso comum do que é a arte, o cinema, a fotografia.

A experiência da imagem, ao nos situar em seu campo como experiência,

põe em relevo uma percepção imagética encorporada. Dali advém a noção de

imagens, enquanto campo de força conceitual plural que funda um contra-

campo em que a noção de estética, para ser aplicada, exige, no mínimo, uma

reflexividade que instaura contradições e contradiscursos a uma concepção

hegemônica da imagem no singular, como algo constituinte do ser humano

ou como elemento da cognição estruturadora do pensamento humano. Nes-

te registro das imagens e de suas experiências como produtoras de mundos

específicos, situa-se a contribuição essencial e original da antropologia e, con-

sequentemente, é sobre esta questão que se interrogam os autores deste livro.

Os regimes imagéticos apresentados a partir da experiência etnográfica propiciam

novas formulações teóricas que questionam os gêneros, as fórmulas imagéticas, a

definição de ficção, de realidade, de referente, de índice. Os sistemas outros de

representações imagéticas impactam, dessa maneira, o modo de pensar e aceder

às imagens, instaurando novas proposições que se acercam dos elementos visuais

através de processos, relações, colaborações e percepções culturais.

As contribuições deste livro, avançando por meio de torções, reenquadram

a noção de imagem, revelando sistemas imagéticos que são, antes de tudo,

1

OVERING, J. & GOW, P. “Aesthetics Is a Cross-Cultural Category”. In: INGOLD, Tim (org.).

Key Debates in Anthropology. Londres: Routledge, 1996, pp. 249-93.

A experiência da imagem 2p.indd 20 14/09/2016 14:27:49

campos de conhecimento que nos dão acesso a outras formas de compreender 21

PrefácioImagem e experiência

as imagens. Questionam, portanto, os conceitos mais basilares sobre imagem,

cinema, corpo, visão, conhecimento, percepção que reaparecem revitalizados

em discussões etnográficas sólidas. As imagens necessitam, pois, de mediações,

de aportes, de contextos para serem compreendidas.

Assim, nos defrontamos com questões instigantes como as que refletem as

técnicas, os conceitos de filmagem, a mecânica, a subjetividade, a pretensa

objetividade no documentário, desarticulando uma série de pressuposições

sobre a maneira que enquadramos a imagem percebida como dado objetivo.

Questiona-se a linguagem do documentário de modo a expor suas entranhas,

desvelando o que está por trás de uma imagem pretensamente científica. Ao se

colocar em suspeição o que parecia ser simples técnicas de filmagem (travelling,

panorâmica, som direto, música), tomadas como registros de verdade ou veros-

similhança, desconstrói-se esta “naturalidade” das imagens no documentário.

O estatuto da imagem no filme etnográfico é enfrentado a partir de uma

interrogação sobre os conceitos de documentar e documentação que acabam

por retirar do filme etnográfico a responsabilidade de produzir a realidade. A

aposta na etnoficção, como formulação capaz de engendrar, simultaneamente,

reflexão e reflexividade sobre o mundo pesquisado, aponta para uma nova

configuração na produção das imagens que se baseia em parceria e colabo-

ração com os sujeitos pesquisados. Levando a ficção a sério, como estratégia

narrativa e esforço epistemológico, derrubam-se as frágeis fronteiras erguidas

entre ficção e documentário. Ficção, nesta nova acepção, passa a ser pensada,

no contexto da etnografia, como uma poderosa ferramenta capaz de engendrar

um novo modo de conhecimento. Nesta chave, a ficção permite reconfigurar

os lugares do sujeito que filma e do objeto filmado. A ficção constitui uma

relação entre sujeitos que, colaborativamente, produzem o conhecimento

dado a ver através das imagens.

Esta percepção sobre a importância da ficção enquanto construção ecoa nas

palavras do montador Dai Vaughan, que servem de epígrafe ao texto de Paul

Henley: “um filme é sobre algo e a realidade não é”. Portanto, a edição não é

mutilação mas criatividade demonstrando que o cinema não coincide com a

realidade. Questão central que tensiona a relação entre imagem e verdade e

que nos impele a pensar o que as imagens “revelam” e o que elas “enganam”.2

A narrativa passa a ser, portanto, o maior desafio do filme etnográfico, uma vez

que amplifica concepções epistemológicas complexas, rupturas cronológicas,

2

XAVIER, Ismail. “Cinema: revelação e engano”. In: O olhar e a cena. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

A experiência da imagem 2p.indd 21 14/09/2016 14:27:49

22 mudanças de perspectivas. Resulta daí uma questão que insiste em nos inter-

rogar, que é a de como transpor em imagens os modos de olhar e dar a ver na

antropologia. O filme etnográfico e, consequentemente, o modo de construir

sua narrativa, torna explicita uma tentativa de ultrapassagem do textual em

direção ao imagético. A narrativa, agora imagética, se vê obrigada a deixar a

retórica textual e, uma vez realizado este deslocamento, passa a um enfrenta-

mento com o problema da representação. A narrativa e as reflexões advindas de

suas possibilidades de construção são, por assim dizer, o fundamento do cinema

etnográfico. Neste sentido, a consciência sobre as convenções narrativas permite

avançar uma reflexão sobre o que é um filme etnográfico, suas intenções, suas

limitações, seus problemas. Mesmo quando suas estratégias narrativas sejam

inconscientes, é importante uma reflexão a posteriori que permita perceber

como representamos, enquadramos, ficcionalizamos, produzimos sequências

e formulamos ideias. O filme etnográfico surge como um espelho onde os

problemas mais centrais da disciplina antropológica se veem refletidos.

A montagem no cinema, tomada como construção, atenta para uma percep-

ção das imagens como fluxo, expansão, ressignificação. A montagem seria,

por assim dizer, a prova cabal de que as imagens são indomáveis, irredutíveis

a um pensamento racionalizante. Como construção baseada na dialética, a

montagem gera reflexividade sobre as imagens, o que nos reenvia ao modo de

pensar por imagens como uma forma de produção de conhecimento. Neste

sentido, a capacidade narrativa da montagem tem papel crucial na construção

da imagem como experiência, uma vez que a montagem produz choques de

imagens, criando contextos de conversação, conexões que estabelecem novas

relações e novos sentidos. Reside, aqui, o encontro definitivo entre etnografia

e imagem mediado pela experiência.

O livro apresenta, também, uma reflexão original sobre o fato de as imagens

e o cinema estarem hoje nas mãos dos chamados “nativos”, produtores de

cinematografias indígenas. As imagens produzidas pelos indígenas são fruto

de um importante diálogo intercultural em que a criação da figura do cineasta é

mais conjugada no verbo estar do que no ser. Uma concepção de imagem e de

filme que enfatiza processos, construções políticas em que se aponta mais para

um “estado de cineasta” do que para uma condição de “ser cineasta”, aderida

a concepções estéticas como as de autoria, singularidade, criação e obra. A

potência das imagens indígenas como comunicação intercultural ultrapassa as

imagens propriamente cinematográficas, aportando a uma tradição imagética

que remonta das pinturas do México no século XVII e XVIII às imagens e

objetos que se encontram em museus e galerias de arte. O cinema é, hoje, uma

das possibilidades de produção imagética em contexto ameríndio. Universo

A experiência da imagem 2p.indd 22 14/09/2016 14:27:49

gerador de uma multiplicidade de imagens que são, antes de tudo, modos de 23

PrefácioImagem e experiência

mediação cultural. Esta reflexão encaminha uma pergunta formulada por Mor-

gado e Marin: “Mas serão os filmes apenas instrumentos culturais e políticos?

Existiria um ‘cinema indígena brasileiro’ ou, para quem esta pergunta teria

sentido ontológico?”. A nomenclatura “cinema indígena” explicita, assim, um

paradoxo, pois ao impormos o conceito de cinema às imagens produzidas pelos

indígenas podemos atribuir a elas sentidos outros como aqueles endereçados

a concepções estéticas ocidentais contemporâneas da prática cinematográfica.

Neste contexto, pensar as imagens produzidas pelos indígenas torna-se um de-

safio instigante que ajuda a repensar os princípios de uma estética universalista

na leitura das imagens. Uma característica marcante do “cinema indígena” é

que os personagens dos filmes são tão realizadores quanto os diretores, uma

vez que o filme se converte em empreitada coletiva, exigindo uma redefinição

de criação estética, de autoria. As imagens produzidas por outras culturas e

suas aparições nas concepções de cinema ou arte afetam as formas canônicas

e estabelecidas de se conceituar cinema, arte ou imagem.

Outro eixo em torno do qual gravita a discussão dos textos aqui reunidos

é o aspecto sensorial do cinema, das imagens. Reside, pois, no corpo esta

manifestação da sensorialidade, que atua como elemento infraestrutural da

narrativa cinematográfica. O sensorial possibilita reconceituar o cinema como

evento construído mais em torno de uma percepção corporal-sensória do que

propriamente escópica. É através dos corpos que emergem no plano do filme

que temos acesso às imagens no cinema. Neste sentido, o cinema etnográfico

redobra esta questão dos corpos uma vez que nos reenvia a outros corpos e,

portanto, a outros mundos. O corpo do espectador, o corpo do personagem e

o corpo dos cineastas formam o tripé sensorial da produção e da recepção das

imagens em movimento. Ideias que nos reenviam ao cinema indígena que, ao

radicalizar a corporalidade como condição de aceder às imagens, constrói-se

através de uma hiper-sensorialidade. O pensamento indígena foi capaz de com-

preender rapidamente a linguagem do cinema e de transformá-la. Do mesmo

modo que suas percepções corporais estruturam-se a partir de um sistema de

transformação, o cinema indígena seria, ele mesmo, esta fabricação do corpo

através de imagens.

Um outro conjunto de contribuições do livro investe na relação, contato e

contágio entre antropologia e fotografia. A fotografia etnográfica, ao apon-

tar para a imprevisibilidade das relações humanas, aprofunda os modos de

percepção e reflexão sobre si e sobre o outro. A fotografia, percebida en-

quanto uma viagem enquadrada por uma narrativa imagética, ao encontrar a

antropologia exprime confusão e criatividade através da fluidez das imagens

A experiência da imagem 2p.indd 23 14/09/2016 14:27:49

24 fotográficas. Encontro que ressalta uma percepção da imagem fotográfica

fundada num modo de olhar que coincide, por assim dizer, com o modo da

antropologia operar. Neste sentido, a fotografia “faz ver, aponta e cutuca.

Ela faz falar. Evoca subjetividades, memórias compartilhadas e abre espaços

comunicacionais” (BARBOSA)3. O aspecto sensorial das imagens fotográ-

ficas, por ser sempre aberto, evoca múltiplas faces e modos de se estar no

mundo. O olhar, o imaginar, o enquadrar uma foto, atos culturalmente lo-

calizados, fazem “as imagens falar”, nos dando a ver a potência da produção

do conhecimento através de imagens. Neste sentido, a ideia de narrativa-

-imagética-experienciada ganha pleno sentido através da imagem fotográfica.

A junção de fotografia e etnografia faz aderir ao retrato, à foto, camadas de

experiência e narração, produzindo uma dimensão etnofotográfica. Nesta

condição, a fotografia engendrada pela etnografia ou a etnografia engendra-

da pela fotografia não apenas problematizam o significado de imagem mas

sobretudo interrogam o que e para quem significam, demonstrando-se como

uma forma de compreensão do mundo.

Fotografia e magia se conectam ao partilharem um mesmo campo semântico,

ambas tomam as coisas como pessoas e as pessoas como coisas. As imagens foto-

gráficas oferecem, a partir de uma base etnográfica, uma contraimagem. Assim, a

fotografia no contexto da etnografia radicaliza seu traço indiciático, enfatizando

o contágio entre o objeto e sua representação. A fotografia pode operar no re-

gistro do fetiche ou do animismo tencionando os conceitos de racionalidade e

racionalismo propostos pela tradição iluminista no Ocidente.

A etnografia é capaz, portanto, de inverter o ponto da observação, repensando

conceitos que pareciam estabelecidos como os de imagem fotográfica ou ima-

gem cinematográfica. Se há uma mecanicidade na máquina, há também um

sujeito que a opera, um corpo, um olhar, uma perspectiva que potencializa a

significação da imagem capturada. Desse modo, uma análise da fotografia, da

magia e do fetiche nos reenvia a um outro enquadramento sobre as imagens.

Imagens contaminadas que produzem pessoalidades, agências e subjetividades.

Adentramos numa dimensão em que as imagens, ao se ligarem aos objetos,

fundem-se a eles, produzindo objetos-imagens. As imagens dos altares domés-

ticos no Nordeste do Brasil nos enviam a mais um questionamento sobre o

próprio conceito de imagem: estes objetos aderidos a uma concepção imagética

transformam-se em objetos-imagens em que é enfatizado seu excesso, seu

perigo, sua densidade de contágio capaz de agenciar e criar relações próprias.

3

Ver texto de Andrea Barbosa neste livro.

A experiência da imagem 2p.indd 24 14/09/2016 14:27:49

A relação entre etnografia e hipermídia transborda as imagens para o mundo. 25

PrefácioImagem e experiência

As imagens adquirem potência de mapas que orientam e engendram relações.

Mosaicos, montagem, colagem de imagens que propulsionam uma cartografia

dialética do mundo. As imagens, agora, como vivências e sobrevivências das

pessoas nas ruas, reconstroem imageticamente o espaço da cidade, das ruas

e de seus habitantes, situando-se numa nova configuração: “Aqui a cidade,

ela própria, se reconfigura como hipertexto que contém retratos e paisagens,

música e ruído, narrativas e performances em mosaico” (FERRAZ)4.

Uma das contribuições da coletânea, por fim, coloca de modo contundente o

problema da experiência da imagem: “Uma inquietação que perpassa todo esse

período e tem ganhado diferentes desdobramentos é o tropo “como abordar as

imagens?”. Pergunta de aparente simplicidade, mas que pode encerrar diferentes

respostas e algumas complexidades” (CUNHA)5. É, justamente, este questiona-

mento sobre as imagens que esta coletânea busca produzir ao formular potentes

respostas à complexidade de pensar as imagens sempre no plural.

4

Ver texto de Ana Lucia Ferrz neste livro.

5

Ver texto de Edgar Teodoro da Cunha neste livro.

A experiência da imagem 2p.indd 25 14/09/2016 14:27:49

A experiência da imagem 2p.indd 26 14/09/2016 14:27:49

I.

Cinema e Antropologia

A experiência da imagem 2p.indd 27 14/09/2016 14:27:49

A experiência da imagem 2p.indd 28 14/09/2016 14:27:49

Olho mecânico, ouvido eletrônico, e a

atração da autenticidade1

TRINH T. MINH-HA

Alguns chamam isso

de documentário. eu2

chamo de Não Arte, Não

Experimento, Não Ficção,

Não Documentário. Dizer

algo, coisa alguma, e

permitir que a realidade

entre. Capturar-me.

Sinto que isto é não se

render. Os contrários se

Na busca por um uso científico do filme, há, encontram e se combinam,

e trabalho melhor nos

tipicamente, uma tendência a validar certas es-

limites de todas as

tratégias técnicas para assegurar a defesa da categorias.

neutralidade ideológica da imagem. O olho pro-

posital da câmera, orientado para o objeto, não

permite que nenhum evento filmado seja sim-

plesmente fortuito. Tudo precisa vir envolto em

significado. Traduzido ou interpretado cientifica-

mente. Ao contrário do que foi dito por muitos

escritores sobre filmes documentários, o esforço

por verossimilhança e por aquele contato “autên-

tico” com a realidade “vivida” é, precisamente, o

que liga os filmes “factuais” (o “direto” e o “con-

creto”, segundo outra classificação) aos que são

feitos em estúdio, e confunde os limites que os

1

Análise apresentada em “The Documentary Today: A Symposium”, Film in the Cities (Minneapolis)

10-12 de novembro de 1983. Publicado inicialmente em Wide Angle, v. 6, n. 2 (1984). Tradução:

Elisa Nazarian; revisão técnica: Rose Satiko Gitirana Hikiji.

2

Aqui se respeitou o uso de inicial minúscula conforme o original (N. T.).

A experiência da imagem 2p.indd 29 14/09/2016 14:27:49

30 distinguem. Ambos perpetuam o mito da “natu- Remontagem. De

ralidade” cinemática, ainda que um deles faça o silêncio em silêncio, a

possível para imitar a vida, enquanto o outro frágil essência de cada

fragmento centelha pela

alega reproduzi-la. É ASSIM QUE É. Ou era. A

tela, abranda, e alça voo.

cena que se revela é capturada, não apenas por Quase lá, seminomeada.

um indivíduo, mas também por um aparato me-

cânico. O mecânico carrega o testemunho de sua

própria existência, e é uma garantia de objetivi- Não há uma unidade

dade. “Ver é acreditar.” A fórmula, valorizada oculta a ser apreendida.

tanto pelos filmes ficcionais quanto factuais, as- Sua. Talvez um momento

plural de encontro,

sume que o papel do cinema permanece o de

ou apenas uma nota

hipnotizar e propagandear. Diz-se que quanto significativa ao longo do

mais sofisticada a tecnologia de registro, mais processo. Assumi-la como

próxima do real fica a prática do filme. Os filmes substância é confundir

(documentários) que atraem a mente científica as pegadas feitas pelos

e objetiva são os que anseiam “ligar a linguagem sapatos com os próprios

cinemática a um rigor científico”. Com o desen- sapatos. Fixá-la como um

momento puro, uma nota

volvimento de uma tecnologia cada vez mais

pura, é restituí-la ao vazio.

discreta, espera-se que o olho humano se identi-

fique com o olho da câmera e sua neutralidade

mecânica. O cineasta/operador de câmera deve- A natureza de muitas

ria ou permanecer o mais ausente possível da questões feitas leva,

obra, encobrindo, assim, o significado construído infalivelmente, a respostas

sob a aparência do significado naturalmente dado, orientadas. Na linha de

frente, cada intervenção

ou aparecer ele próprio no filme, para garantir a

da minha parte tem sua

autenticidade da observação. Tal ousadia, ou razão de ser. Verdadeira.

concessão (dependendo de como é interpretada), Mas a verdade da razão

denota menos uma necessidade de reconhecer a não é necessariamente

subjetividade do ponto de vista de um indivíduo a realidade do vivido.

(se isso acontece, será certamente uma solução Filmar supõe tanto

muito simplista ao problema do sujeito e do premeditação quanto

poder), do que um desejo de mesclar observação experimentação.

Intencionalmente

impessoal com participação pessoal. Acredita-se

acidental, então?

que esta síntese feliz do “científico universal”

com o “humanista pessoal” resulte numa huma- Os tolos são pessoas

interessantes, diz um

nidade maior, e, ao mesmo tempo, numa objeti-

filme. E eu olho para fora.

vidade maior. No avançar em direção à Verdade, Não posso fazer sem os

parece claro que uma pessoa pode apenas ganhar, outros. Os tolos não podem

nunca perder. Em primeiro lugar, adequar-se às ser tolos também?

A experiência da imagem 2p.indd 30 14/09/2016 14:27:49

exigências científicas, depois, mostrar que os Todos nós vemos de modo 31

Olho mecânico, ouvido eletrônico, e a atração da autenticidade

cientistas também são seres humanos. A ordem diferente. Como poderia

é irreversível. E a ideologia adotada não é nada não ser assim, quando as

imagens já não ilustram

mais do que a de capturar o movimento (objetos)

palavras, e as palavras já

da vida, ou restituí-lo(s) de maneira crua, reve- não explicam as imagens?

lando a realidade autêntica por intermédio de Qual é a progressão? Qual

uma câmera neutra, bem como de um cineasta é o desenrolar?

neutro, cujo papel é interferir/participar o míni-

mo possível, ocultando, assim, tecnologicamente,

o tanto quanto for praticável. As intervenções

humanas na filmagem e no processo de edição Que auto-expressão? eu me

são conduzidas “cientificamente” e reduzidas a expresso mal mais vezes,

um mínimo. O cineasta ainda escolhe o enqua- do que ela me expressa

dramento, a luz (seja natural ou artificial), o foco, mal. Ela se imprime em

mim. Até entrar. Penetrar.

a velocidade, mas deve seguir estratégias técnicas

Capturar. Agora me vejo

válidas e evitar toda montagem – considerada um e me ouço reconstruindo o

artifício passível de comprometer a autenticida- objetivo da minha obra.

de do trabalho. A questão a ser discutida é a de

uma maior ou menor falsificação. Apesar de a

seleção e o tratamento do material que esteja Jump cuts; panorâmicas

entrecortadas, inacabadas,

sendo filmado já indicarem o lado escolhido pelo

insignificantes; rostos

realizador (com seus vieses e restrições ideológi- divididos, corpos, ações,

cos), uma menor falsificação – tais como editar eventos, ritmos, imagens

na câmera (sic) ou expor cortes como espaços ritmadas, ligeiramente

negros na estrutura do filme – frequentemente fora do compasso,

implica não falsificação. Pelo menos, é isto que dissonância; cores

uma pessoa sente com o discurso de muitos do- irregulares, vibrantes,

cumentaristas, e com o que seus trabalhos deno- saturadas, ou muito

intensas; enquadramento

tam. Porque, apesar de negarem as noções con-

e reenquadramento,

vencionais de objetividade e do seu desprezo pelo hesitações, frases

naturalismo romântico, eles continuam a pergun- sobre frases, frases

tar: como podemos ser mais objetivos? Capturar entrelaçadas, fragmentos

melhor a essência? “Vê-los como eles se veem um de conversas, cortes, falas

ao outro?” e “deixar que falem por si?” Entre as interrompidas, palavras;

estratégias válidas que refletem tal anseio e esta- repetições; silêncios;

câmera em perseguição;

do de espírito estão: a tomada longa, a câmera na

posição de cócoras; à

mão, o som sincronizado (som autêntico) reves- procura de uma tomada;

tido de comentários oniscientes (a razão das ci- perguntas, perguntas

ências humanas), lentes grande-angulares, e o devolvidas; silêncios.

A experiência da imagem 2p.indd 31 14/09/2016 14:27:49

32 anti-esteticismo (o natural versus o lindo, ou o Para muitos de nós,

real/nativo versus o ficcional/estrangeiro). Valo- a melhor maneira de

rizar as tomadas longas como uma tentativa de ser neutro e objetivo é

copiar meticulosamente a

eliminar distorções é, de certa maneira, dizer que

realidade. Repetida.

a vida é um processo contínuo, sem rupturas, sem

vazios, sem interrupções. Quanto mais longo,

mais verdadeiro. A montagem hollywoodiana

também pretende o mesmo: criar a ilusão de

continuidade e imortalidade. Porque a morte

passeia entre imagens e o que a tecnologia avan- A descontinuidade começa

com a não-segmentação.

çada nos oferece são as perspectivas de uma vida

Dentro/fora, pessoal/

cada vez mais longa. A fusão do tempo real com impessoal, subjetividade/

o tempo do filme pode denotar uma intenção de objetividade.

desafio aos códigos dos truques cinemáticos, bem

como um rigor ao se trabalhar com as limitações.

Mas a tomada longa raramente é usada como um Não é possível ser feito

princípio de construção em si mesma, envolven- sem segmentações. Sempre

pisco, quando olho. No

do não apenas sua extensão, mas também sua

entanto, eles fingem olhar

qualidade e estrutura. Na maioria dos casos, ela para aquilo, por você,

é defendida com base no seu realismo temporal, durante dez minutos,

e seu objetivo permanece, sobretudo, o de impe- meia hora, sem piscar. E

dir que a realidade seja falsamente interpretada, frequentemente eu volto

ou deformada, através da eliminação de técnicas atrás no que acabei de

expressivas de edição. O mesmo pode ser dito mostrar, porque gostaria

de ter feito uma escolha

da câmera na mão. Mais uma vez, a ênfase apoia-

melhor. Como você se

-se na coerência do espaço cinemático, não na dispõe em relação ao

descontinuidade (a câmera na mão pode ser enquadramento da vida?

usada precisamente para negar e desestruturar Nós nos estendemos,

essa coerência.). O traveling dá à imagem um acreditando que tudo que

toque de autenticidade: diz-se que o movimento mostramos vale a pena ser

da pessoa que filma e o da câmera se mesclam, mostrado. “Vale?”

ainda que nada em seu resultado pareça sugerir

um desvio radical do relato realista convencional Isto não é impor,

de uma ação. Andar com uma câmera concede a é compartilhar.

seu operador uma maior liberdade de movimen- Frequentemente aceito

to, portanto, uma maior habilidade em capturar fórmulas semelhantes...

pessoas desprevenidas, ou agindo naturalmente,

ou seja, enquanto ainda estão “vivas”. A câmera

muda situações, principalmente quando perma-

A experiência da imagem 2p.indd 32 14/09/2016 14:27:49

nece estática em um tripé, e quando seu operador 33

Olho mecânico, ouvido eletrônico, e a atração da autenticidade

precisa se deslocar de um “posto de observação” “Quebrar regras” ainda se

para outro. Mas o que, com frequência, perma- refere a regras.

nece incontestado aqui – tanto no tripé, quanto

na câmera na mão – é a necessidade assumida de

se oferecer várias visões do mesmo sujeito/obje- À procura de “mensagens”

que possam ser extraídas

to, de diferentes ângulos, segui-lo, ou rodeá-lo; e

dos objetos em observação.

a exigência de uma identificação entre o olho da

câmera e o do espectador, bem como de um

“perfeito equilíbrio” entre os movimentos do

operador da câmera e dos sujeitos que estão

sendo filmados. Onisciência. O registro sincroni-

zado de imagem e som reforça ainda mais o

contato autêntico com a realidade vivida e a re- A música é o ópio do

alidade existente. Considerando a fase atual da cinema.

tecnologia, o uso do som sincronizado tornou-se

quase obrigatório em todos os documentários.

Por que não colocar

O mesmo acontece com a prática de traduzir e alguns sons naturais, em

legendar as falas dos depoentes. Existe certa vez de silêncios? alguém

veneração pelo som verdadeiro do filme (um som pergunta.

eletrônico que geralmente é citado como o

som da “vida real”), e pelo testemunho oral das

pessoas filmadas. Existe também uma tendência Imagens. Não apenas

imagens, mas imagens e

a se apreender a língua exclusivamente como

palavras que confrontam

Significado. TEM QUE FAZER SENTIDO. palavras e comentários.

QUEREMOS SABER O QUE ELES PENSAM

E COMO SE SENTEM. Fazer um filme sobre os

“outros” consiste em deixá-los, paternalistica-

mente, “falar por si mesmo”, e, como, na maioria Uma relação que desliza

dos casos, isso se revela insuficiente, completar entre ouvido e olho. As

sua fala com a inserção de um comentário que repetições nunca são

descreverá/interpretará objetivamente as ima- idênticas.

gens, segundo uma razão humanista-científica.

A linguagem como voz e música – timbre, tom, Dizer nada, coisa

inflexões, pausas, silêncios, repetições – segue alguma, e bloquear aquele

rebaixada. Em vez disso, pessoas de cantos remo- vertiginoso superlativo

tos do mundo tornam-se acessíveis através de verbal.

dublagem/legendagem, transformadas em ele- Ou fragmentar aquela

mentos do inglês falado, e em conformidade com fala externa, interna,

A experiência da imagem 2p.indd 33 14/09/2016 14:27:49

34 uma mentalidade definida. Isto é, de modo que preenche cada espaço

bastante astuto, chamado de “dar voz” – signifi- temporal, permitindo que

cando literalmente que aqueles que devem/ eu exista como um Eu

cristalizado.

precisam receber uma oportunidade para se ex-

pressar, não haviam tido voz antes. Sem seus

benfeitores, estão fadados a permanecer à mar- Ouvir com aquele olho

gem, não incorporados, portanto, não ouvidos. mecânico, e ver com aquele

Uma das estratégias que vem ganhando terreno ouvido eletrônico. O texto

no cinema etnográfico é o extenso, se não exclu- não pretende duplicar ou

sivo, uso da grande angular. Aqui, mais uma vez, reforçar a verossimilhança

das imagens. Ele pode, no

a grande angular é favorecida por sua habilidade

máximo, privá-las de sua

em reduzir falsas interpretações, e é especialmen- falação costumeira.

te valorizada por cineastas interessados, por

exemplo, em estruturas complexas de parentes-

co dos povos indígenas, e sua noção de comuni- A tirania da câmera segue

dade, de grupo, ou de família. Desta vez, o inquestionável. Em vez de

princípio é: quanto mais amplo, mais verdadeiro. moderá-la, e reconhecê-

la, muitos a declaram

Os close-ups são parciais demais; a câmera que

arrogante e ela segue livre

foca em um indivíduo, ou em um grupo, revela- de pressão.

-se tendenciosa ao extremo, porque não consegue

relacionar as atividades daquela pessoa ou daque-

le grupo às de sua família. O raciocínio funciona

da seguinte forma: é como se um enquadramen-

to mais amplo (com maior abrangência) enqua-

drasse menos, como se a grande angular não re-

duzisse a vida, como acontece com o close-up. Certamente, “a Arte é

Além disso, sabe-se que a grande angular distor- mais do que a retidão

das linhas e a perfeição

ce imagens. Dessa maneira, quando é usada ex-

de imagens”. De igual

clusiva e indiscutivelmente ao longo de um filme, maneira, a Vida tem que

mesmo em situações onde só há uma pessoa em ser mais do que analogia e

frente à câmera, ela deforma voluntariamente as acúmulo do real.

figuras abordadas, dando ao espectador a impres-

são de estar o tempo todo olhando através de um

aquário. Alguns cineastas não hesitarão em res- Uma ficção de segurança.

Quando falei sobre

ponder a isso, afirmando que a qualidade estéti-

relacionamentos,

ca do visual é de segunda importância. Não há imediatamente me

Arte aqui. Uma bela tomada consegue mentir, perguntaram: “Entre o

enquanto que uma má tomada “é uma garantia que?” Sempre pensei:

de autenticidade”, perdendo em atrativo, mas “Dentro do quê?”

Porque “entre” pode ser

A experiência da imagem 2p.indd 34 14/09/2016 14:27:49

ganhando em verdade. Afinal, que verdade? infindável, começando em 35

Olho mecânico, ouvido eletrônico, e a atração da autenticidade

E que realidade, quando “vida” e “arte” são per- você e em mim, câmera/

cebidas dualisticamente, como dois polos mutu- cineasta/ espectador/

acontecimentos/pessoas

amente exclusivos? Quando imagens mortas, rasas,

filmadas/imagens/som/

sem imaginação (un-imag-inative) são validadas silêncio/música/linguagem/

sob pretexto (pre-text) de “capturarem a vida cor/textura/associações/

diretamente”? Talvez seja, com precisão, a alega- cortes/sequências/...

ção de capturar a vida em movimento, mostrando-

-a “como ela é”, o que tenha levado um grande

número de “documentaristas” não apenas a apre- O próprio esforço a

destruirá.

sentar “tomadas ruins”, mas a nos fazer acreditar

que a vida é tão maçante quanto as imagens que

eles projetam na tela. A beleza pela beleza soa Eles só falam sua própria

estéril ao extremo no contexto atual da realização língua, e quando ouvem

cinematográfica. No entanto, entre um filme que sons estranhos – que não

não seja atraente (no sentido de não estar preocu- soam como linguagem

pado com a estética em si), um que mergulhe no a seus ouvidos – saem

discretamente, dizendo:

romantismo natural, e um que registre de manei-

“Não é bastante profundo,

ra mecânica, ou sem vitalidade o que vê, há dife- não aprendemos nada”.

renças. E as diferenças, ao que me consta, nunca

apresentam duas oposições absolutas.

Frame do filme Naked Spaces - Living is Round. 135 Mins. Cor. 1985. Dir.: Trinh T. Minh-Ha.

A experiência da imagem 2p.indd 35 14/09/2016 14:27:49

36

A experiência da imagem 2p.indd 36 14/09/2016 14:27:49

Etnoficção: uma ponte entre fronteiras1

ALEXANDRINE BOUDREAULT-FOURNIER

ROSE SATIKO GITIRANA HIKIJI

SYLVIA CAIUBY NOVAES

Só se documenta aquilo de que não se participa.

Arthur Omar

Essa frase tomada como epígrafe aplica-se bem à Enciclopédia do Instituto do

Filme Científico, de Götingen, na Alemanha, cujos autores realizaram, entre

1956 e 2010, filmes nas mais diversas áreas da ciência e apresentados sob a

forma de verbetes enciclopédicos. Há, nesses filmes, uma concepção de ciên-

cia que não vê grande diferença entre a descrição do sistema de circulação do

sangue e o acontecimento de um ritual. Nos verbetes dessa enciclopédia cien-

tífica o filme é o instrumento principal da pesquisa, instrumento que para tais

autores se iguala ao microscópio para o biólogo ou aos tubos de ensaio para os

químicos. Neste sentido, interações sociais são de algum modo equivalentes

à evolução de bactérias ou à reação de elementos químicos.

Em 2000 foi publicada em português uma coletânea organizada por Claudine

de France: Do filme etnográfico à antropologia fílmica que, de certo modo, pa-

rece seguir os mesmos princípios adotados por Göttingen. Claudine de France

1

Este artigo é resultado de pesquisa desenvolvida junto ao GRAVI - Grupo de Antropologia Visual

da USP, no âmbito do projeto temático “A Experiência do Filme na Antropologia”, financiado pela

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo n. 2009/52880-9 e

do projeto “Images and Sound Making: A Comparative and Collaborative Approach to Visual An-

thropology”, que contou com apoio da University of Victoria e da Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de São Paulo, processo FAPESP 2013/50222-0. Rose Satiko G. Hikiji e Sylvia Caiuby

Novaes são pesquisadoras do CNPq.

A experiência da imagem 2p.indd 37 14/09/2016 14:27:49

38 está ligada à Universidade Paris X em Nanterre e essa coletânea tem como

objetivo estabelecer os cânones de uma antropologia fílmica. Como se dá a

pesquisa nas diversas áreas das ciências sociais e, em especial, na antropologia?

Pesquisamos: observamos, anotamos no caderno de campo, entrevistamos,

colhemos informações aqui e ali, focando uma temática previamente definida.

Planejamos nossas observações, os dados a serem colhidos. Buscamos interpre-

tações e checando-as por meio de novos dados de campo, avaliamos se o foco

escolhido é adequado. Esta é a forma tradicional de pesquisa.

Algo parece mudar quando um novo recurso é introduzido: a observação fíl-

mica. Se a observação direta da realidade sensível é mediada pela linguagem,

que se interpõe entre o olhar e o pensamento, “a observação fílmica, apesar de

não totalmente liberada da linguagem – longe disso – possui a vantagem, em

relação à observação direta, de conferir a seu resultado, o observado fílmico,

um status de referência epistemológica mais legítimo, sob vários aspectos, que

aquele conferido à observação direta”, como afirma Claudine de France (2000,

p. 19), no artigo que introduz a coletânea. Mas não é só isso. A antropologia

fílmica traz ainda a possibilidade de aliar a dimensão sensível – associada à

imagem – ao inteligível que a ciência domina.

Dito assim parece mesmo o melhor dos dois mundos. Mas o que os cinco artigos

reunidos nesta coletânea trazem está bem longe disso. Por uma razão muito

simples. Todos eles estão ainda muito ligados a uma concepção de etnografia

ultrapassada, uma enorme distância entre o sujeito que pesquisa e os sujeitos

pesquisados, vistos como objetos, hiperdescritiva, onde se supõe a possibilidade

de uma total objetividade, e os fatos sociais são literalmente tratados como

coisa. As exigências de realismo do filme etnográfico para estes autores não

são em nada diferentes daquelas do filme científico. Quanto mais simples o

objeto, mais será submetido à rígida lei da microdescrição.

Espantoso é que um dos maiores nomes do cinema documentário francês –

Jean Rouch – pareça tão afastado de seus contemporâneos na Paris X-Nanterre.

Apesar de antecedê-los cronologicamente, Rouch está anos à frente destes

autores. Sabemos, todos os pesquisadores, o quanto as notas de campo são

reordenadas, reagrupadas e cruzadas para que os dados possam “fazer sentido”.

Não passa pela cabeça de um pesquisador apresentá-las na ordem em que

foram colhidas. No entanto, algumas escolas do filme etnográfico insistem na

sequência cronológica das tomadas, no “realismo” que pode chegar a impedir

uma iluminação mais adequada, na recusa à utilização de efeitos sonoros.

Rouch sempre teve total liberdade com seus filmes. Manipulava as sequências,

para criar não um filme de pesquisa, mas uma verdadeira obra cinematográ-

A experiência da imagem 2p.indd 38 14/09/2016 14:27:49

fica, sabia bem fazer uso do transe que o próprio ato de filmar provocava. 39

Etnoficção: uma ponte entre fronteiras

A entrevista com Jean Rouch, no final desta coletânea é, com certeza, o que

de mais interessante estes autores nos trazem. Rouch fala sobre a inserção

dos comentários nos filmes, que eram sempre feitos de modo improvisado, a

partir da projeção das imagens para os próprios protagonistas. Gravava assim

os comentários feitos “na imagem” e as vozes eram então pós-sincronizadas,

numa época em que o som sincronizado não era ainda possível. “Aqueles que

fazem filmes querem ter um tom objetivo. Os eruditos é que falam. Os eruditos

não têm coração” (ROUCH, 2000, p. 127), diz sabiamente o mestre Rouch.

Criador do que ele mesmo denominou de antropologia compartilhada, Rouch

foi provavelmente um dos antropólogos mais criativos no uso e produção de

imagens em nossa disciplina. Visionário, por paradoxal que possa parecer, não

via uma nítida distinção entre filmes documentários e filmes de ficção.

É bem possível que a distinção entre ficção e realidade seja uma invenção típica

das sociedades ocidentais. Certamente essa oposição não existe no mundo

ameríndio, onde os sonhos, ou os transes dos xamãs não se caracterizam como

uma não realidade. Distinções ou fronteiras entre ficção e realidade – esse

é um tema que parece continuar a animar a discussão de cineastas e teóricos

do cinema. Vejamos alguns autores que tem uma posição da qual nos aproxi-

mamos. Commoli, por exemplo, “insiste na relação particular entre as imagens

(e os sons) e a cena profílmica, sob o modo do que ele denomina inscrição

verdadeira, isto é, essa ligação indissolúvel – permitida e testemunhada pela

máquina do cinema – entre o discurso, os corpos filmados e o lugar onde os

eventos ocorrem. A inscrição verdadeira concerne a duração partilhada entre

quem filma e quem é filmado, de tal modo que o tempo do filme se compõe

com o tempo do mundo, que sempre deixa seu vestígio nas imagens, nos sons

e nas falas” (CAIXETA & GUIMARÃES, 2008, p. 44).

Para Commoli, esses são os filmes que se fazem sob o risco do real. Trata-se

de um cinema que não se afasta da singularidade dos sujeitos reais e de sua

subjetividade. Um cinema que “vai de encontro ao mundo, que se realiza como

práxis, forjando-se a cada passo, ‘esbarrando em mil realidades que, na verdade,

ele não pode nem negligenciar nem dominar” (id., ibid., p. 33). A dificuldade

de sua “escritura” vem do fato de que sendo relação, o documentário destitui

aquele que filma de toda e qualquer soberania.

Se essa é a grande dificuldade do documentário – a impossibilidade de soberania

por parte do diretor, acreditamos que pode igualmente se transformar em um

de seus pontos mais fortes e positivos, se temos em mente filmes contempo-

râneos feitos por antropólogos que desejam a imersão em um universo outro

A experiência da imagem 2p.indd 39 14/09/2016 14:27:49

40 por meio do cinema. Por uma razão muito simples: a não soberania do diretor

implica necessariamente um espaço de liberdade de atuação para aqueles que

são filmados e mais: implica colaboração entre quem filma e quem é filmado.

Neste artigo nos debruçamos sobre uma experiência recente – a realização de

uma etnoficção por três antropólogas no universo do funk em Cidade Tira-

dentes, periferia da cidade de São Paulo. Nosso objetivo é aqui refletir sobre

essa experiência no contexto de uma antropologia que se realiza por meio da

colaboração com nossos interlocutores nesse universo e que apresenta como

resultado não um filme documentário, mas uma etnoficção. A experiência

de realização desse filme nos mostrou que a ficção, e mais especificamente a

etnoficção, pode ser uma excelente estratégia narrativa e um caminho epis-

temológico para a antropologia. Não se trata de esmiuçar as fronteiras entre

documentário e ficção, se elas existem ou não, e sim de pensar a ficção no

contexto de uma das disciplinas das ciências sociais – a antropologia.

Por que etnoficção? Porquoi pas?