Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

NM 10 1 027 PDF

NM 10 1 027 PDF

Transféré par

mer000 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

149 vues20 pagesTitre original

NM 10 1 027.pdf

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

149 vues20 pagesNM 10 1 027 PDF

NM 10 1 027 PDF

Transféré par

mer00Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 20

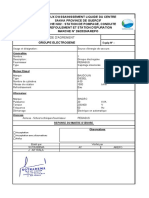

10 - 01 - F - 040

No -4- 887

I — GENERALITES

Li. OBJET

La présente norme a pour objet de définir les. tuyaux circulaires en béton armé

et non armé pour canalisations d’assainissement, de fixer leurs caractéristiques el les essais

aptes A les verifier.

1.2, DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme s'applique aux tayaux rpondant 4 Ia définition donnée & Yarticle

's pour la construction de canalisations élanches d'assainissement & écoulement

) destinges & l'évacuiation des eaux pluviales et des eax uses domestiques ou

industriolles,

Elle ne ‘applique pas :

— aux tuyaux de drainage

— aux tuyaux utilisés pour les eanalisations avec pression.

13, DEFINITION

: Los tuyaux visés par la prisente norme sont des éléments droits, & section eireu-

laire et comportant des abouts de forme différente suivant le type de joint ulilisé,

os tuyaux sont en béton armé ou non armé, composé d’un mélange de ciment,

de granulat, deau et éventuellement d’adjuvants.

Ils sont fabriqués mécaniquement par un procédé assumant une compacité élevée du

béton (centrifugation, compression radiale, vibration, ete...)

14, CLASSIFICATION

LA, Série de résistance et nature

Les tuyaux conformes & la présente norme sont classés au tableau 1 d’aprés leur

nature et selon leur résistance & I'écrasement.

©) Une mise en pression éventuelle reste toujours timitée par te débordement des regards.

ARRETE d‘homologation N* 825/85 du 23 Hija 1405 (22 Juillot 1965) B.O. n* 9807 du 16-10-1985

AVIS du CSLQP. du 28 Mai 1993

Direction de I"Industrie - Service de 1a Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA)

Comité Technique du Bétiment et des Travaux Publics.

CDN, 696-1.

BFF AC 301

Pour chaque sére, le nombre indiqué correspond la charge minimale, exprimée

en kilonew'ons par metre’ de longneur, que. doit supporter a cours de Vessal @'erasement

(Goir article TLS.) te tuyad de reference, de diamétre nomial 1 000 mam.

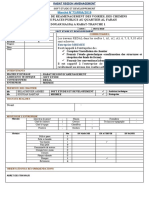

TABLEAU N° 1

NATURE SERIE

TUYAUX EN BETON ARME (4) 60 4, 90 A, 185 A

TUYAUX EN BETON NON ARME (B) 30 B, 60 B,

14.2. Types de joints formes dabouts

Les tuyaux sont normalement asserblés par joints souples préfabriqués (+), réalises

avee bagues d'éiancheité en élustométre Eivrées «vec les tuyaux,

A titre transitoire, les tuyaux de grand diamétre surtout, peuvent étre assem

ints rigides on semicrigides,

par j¢

Suivant Ie type de joint utilisé, les tuyaux présentent des abouts males et femelles

différents. :

1 — Tuyaur a collet : tuyaux dont Ushout femelle est constitué par un décroche-

ment extérieur de la paroi permettant une pénétration de 'about male et réservant un espace

annulaire suffisant pour exécution du joint aprés pose dans le cas des joints rigides ow

semi-rigides,

Cette forme d’about permet Vassembiage par joints souples préfabriqués.

2 — Tuyaux 4 emboitement @ mi époiszeur : tuyaux comprenant un about mile

et un about femetle constitués par une feuillure a mi épalsseur respectivement sur la paroi

exterme et sur la parot interne,

Cette forme d’about permet Vassemblage par joints rigides, elle permet également

Patilisetion de joints souples préfabriqués,

(©) es joints souptes permettent en particrlier déviter fee aléas de la réalisation de joint

sur chantier, et de faciliter la mise en cuore,

Lu ee

|<_____—“________+|

(TL |

3 — Tuyaux a bouts frans : tuyaux dont les deux abouts sont identiques et ne

donnent pas lieu & une modification de l’épaisseur de paroi.

Ces tuyaux sont assemblés par joints rigides ou semi rigides réalisés sur chantier,

(y= 3

15. DESIGNATION

La désignation des tuyaux conformes 4 1a présente norme comprend dans Vordre,

les indications sujvantes :

— La eatégorie d'utilisation (les tuyaux pour canalisations d’assainissement sont

caractérisés par la lettre ).

— La série de résistance,

— La nature.

— Le diaméire nominal (*)

— Le type de joint.

— La référence & Ia présente norme.

Le cas échéant, Vindication « marque NM ».

Exemples de désignation compléte

‘Tuyaux en béton armé Tuyaux en béton non armé

Catégorie E Catégorie E

Série 90 A Série 60 B

Diamétre nominal 800 Diamétre nominal 600

& joint souple joint souple

NM, NM,

©) Le dtamétre nominal (DN) est un nombre sans dimension (voir tableaux HI et II) servant

4 désigner les tuyauz, et correspond au diamétre intérieur exprimé en millimetres.

Exemples, de désignation simplifice

Tuyaux E — 99 A — 800 ‘Tuyaux E — 60 B — 600

Joint souple joint souple

NM. NM.

I — SPECIFICATIONS

Ili. NATURE DES CONSTITUANTS

14.1. Liants

Les ciments employés doivent étre conformes A la norme marocaine sur les iants

hydrauliques NM. 10.01.F.004. de classe miaimale 85.

‘utilisation de, ciments autres que ceux désignés par la norme peut étre admise ;

faire Vobjet d'un accord particulier entre le fabricant et Tutilisateur.

elle doi

Si Tutilisateur en fait la demande, le fabricant est tenu d’apposer sur le tuyau,

une marque permettant d'identifier le ciment employé.

111.2, Granulats - Eau degdchage

Les gnanulats et lean de gachage utilisés doivent répondre aux exigences de Ia

norme maroeaine NM. 10.03,F.009.

+

111.8, Adjuvants

Les adjuvants peuvent étre employés sous réserve mentionner dans la fiche techn’~

que, le dosage maximal, les précautions 4 prendre, et les contre indications,

Bn outre, pour ta fabrication des tuyaux en béton armé, i est intergit dincorporer

au béton des sels métalliques solubles ; spécialement du carbonate ou du sulfate de sodium,

ox foul chlorure, ou encore un produit contenant un de ces sels.

ILA. Acier des armatures

1, U¢ aelers utilisés pour les armatures des tuyaux en béton armé doivent étre les

suivants:

— Ronds lisses conformes & la norme N.M. 10.01,F.003.

— Barres & haute adhérence conformes la norme N.M, 10,01,F.012,

— Fils tréfilés de forme oylindrique, dont la limite, d’élasticité ef 1a résistance @

a traction sont garanties par le fournisseur dacier ou le fabricant des tuyaux,

pour des valeurs au moins gaies &

= Limite a’élasticité = 40 hectobars (conventionnelle & 0,2 % dallongement

rémanant),

- Résistance & la rupture : 48 hectobars,

— Treillis soudés,

IL2. CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE FABRICATION

1.2.1. Béton

Le fabricant doit tudier Ia composition du béton retenue pour ses fabrications.

Afin d’assurer Ia constance et 1a régularité des fabrications, le béton doit faire

Yobjet, en usine, de contréles portant sur les points suivants :

— Matitres premiéres (analyse granulométrique des différents granulats utilisés,

équivalent de sable),

— Béton frais (analyse granulométrique, teneur en eau),

~ Béton en cours de durcissemen: (controle des caractéri

éprouvette ou sur produit durei?.

ies mécaniques ser

12.2. Armatures

Pour pouvoir étre dit , un tuyau en béton doit comporter simultanément

deux séries de fers disposés comme suit (*) +

— Des cerves soudées, placées & intervalles réguliers d’éeartement maximal 150 mm,

‘on spires en hélice continue & pas régulier maximal de 150 mm termiées par une spiré

Plane située au maximum & 25 mm de chacune des extrémités,

gitudinales continues ou soudées, régnant sur toute la longueur

tervalles. réguliers.

Ces fers doivent @tre assemblés entre eux par soudures ou ligatures de maniére &

assurer une rigidité suffisante de Ia cage d’armature. Le nombre, le diamétre et Ia disposition

des spires et des génératrices sont Iaissés au choix du fabricant,

Les treillis soudés doivent avoir des génératrices éeartées au maximum de 200 mm

pour les tuyaux de diamétre inférieur ou égal & 500 mm ot écartées au maximum de

260 mm pour les tuyaux de diamétre supérieur 4 500 mm, Dans le cas d'utilisation de fils

tréfilés visés a Varticle I1.1.4, larmature deit comporter des fils longitudinaux soudés sur

toutes les spires om cerces de méme écartement maximal.

Dans toute section longitudinale da ft du tuyau, le rapport (**) de la section des

spires ou cerces & celle du béton (***) ne doit pas étre inférieur, en fonction du type

Pacier utilisé, aux valeurs ci-dessous :

1 - Ronds lisses conformes & la norme N.M. 10.01.F.003 (****) .. - 4%0

2- Barres & haute adhérence conforme A la norme NM. 10.01.F.012 .... 3%0

3 - Fils tréfilés visés & Varticle Id. oes 3%0

4 Treillis soudés ...0...... 8%0

Pour les tuyaux d'un diamétre nominal supérieur & 1 300 et sauf utilisation d’ar-

arate Gpengy faisant Tobjet a. abe Csaeaae bw spires on caren sont

spostes en deux nappes dont Vintervalle doit étre aussi grand que possible, comple

tenu de Varticle 123 Soa 7

(©) Cortains tayaux «non armé » peuvent comporter des fers destinés 4 améliorer ta

résistance des tuyaux au cours det manutentions et transports, Ces fers ne sont

pas visés par Particle 112.2,

Un tableau (ooir annexe A) donne tes valeurs absolues de sections minimates

@acier, pour chaque diaméire, dans chaque série de luyaux en béton armé,

La seetion du béton prise en comnte dans te calcul correspond @ Uépaisseur mini-

mate de parot indiquée au tableau

Compte tenu de Pamélioration de Padhérence, le rapport en question peut é’re

dliminté, sons jamais tlre inférieur 03,8 % Pee eee

Par exemple : armature elliptigne ow par ponneau.

arene

12.3. Epaisseur denrobage des armatures par le béton

Par rapport aux faces extéricure et intéricure du tuyau, Pépaisseur réelle dos

paro's @enrobage des armatures par le béton doit étre au moins égale A:

== 15 mm pour les épaisseurs réelles de parois supérieures ou égales & 80 mm,

— 12 mm pour les épaisseurs réelles de parois comprises entre(59 mm et 79 mm.

Pour les épaisscurs réclles de parois inférieures 40 mm, la différence entre les

Spaisseurs qenrobage par mapport aux faces extérieure ef-inferieute, me deit pas dépasser

113. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

IL3.1. Dimensions de fabrication

IL3.1.1. Diamétres intérieurs de fabrication

Les diamétres intérieurs de fabrication des tuyaux en béton armé et non armé

sont donnés respeetivement aux tableaux IT ot III ci-aprés avec pour les tuyaux centrifu-

gés une tolgrance de = 2,5 %.

TABLEAU It

TUYAUX EN BETON ARME

Il est recommandé d’éviter emploi des tuyaux dont les dimensions sont indiquées

entre parentheses.

SERIE 60 A SERIE 90 A SERIE 135 A

pumerne | DAMETRE | rparsseun BPAISSEUR EPATSSEUR|

INTERIEUR | pg pAROT pe paRor | cnancr | pe panor| cHARor,

Nomtnay | DE PABRE | Seiviwane, minitate | De MININALE | DE

py () | GHION” | pe ramnte} ni rupture | pg PARE} RUPTURE,

(mm) ‘CATION CATION pr

(kN/m)

pr

ea) N/m)

mm)

250) (250)

300 ‘300

400

500 500

600

700

800

(900) (900)

1000 1000

1100 | 1100

1200 | 1200

1300 1300

2400) | 2 400)

1} 1500 | 1500

«1600) | (1600)

1800 | 1800

2000 | 2000

©) Des tuyaux en béton armé de diamétre nominal supérieur 4 2000 sont également

Jabriquds, Leure cavacteristiques ne figurent pas dans la présente norme et sont deft

nies dans chague cas en fonction des conditions demplot,

TABLEAU IL

TUYAUX EN BETON NON ARME

Tl est recommandé d’éviter Yemploi des tuyaux dont les dimensions sont indiquées

entre parenthéses,

CHARGE DE RUPTURE

DIAMETRE PAR METRE DE LONGUBUR

pierre | INTERIEUR ;

‘NOMINAL DE & aay)

DN (") FABRICATION

cet) SERIE ‘30 B| SERIE 60 B | SERIE 99 B

100 18,50 25,50 43 (

150 7 26,50: 4

200 28

250

300

= 400

500

600

(700)

800

Des tuyauz en béton non armé de diametre nominal supérieur & 800 sont

également fabriqués. Leurs caractéristiques ne figurent pas dans la présente

Rorme et sont definies dane ehague cas en fonction des Conditions demplo

Leur ulitisation est déconseillée pour ta construction de canalisations visi

tables, ep nizon des rlaquet quelies peuvent fare enconris ax pertonnel

en cas @effondrement,

1131.2. Epaisseur de parot

Liépaissour de paroi est indiquée dans les notices deseriptives du_fabricant.

Pour tes iuyaus en béton tring, lle dot dire moins égafe & Tépaissenr minimale indiqués

au tableau IT paragraphe TE

41.3.1.3. Longueur utile

La longueur utile Lu des tuyaux (shSmatisés 4 article 1.4.2) est garantie par te

fabricant, Eile est laissée 2 sa liberté sous les conditions snivantes,

LONGUEUR UTILE La

(m)

TUYAUX EN BETON ARME TUYAUX EN BETON NON ARME

lu >1 1 1 600 ;

— Un platean inférieur sur lequel sont disposées paraliélement deux pontres en

bois munies a leur partic supérieure d’une bande identique a celle du eouteau supérieur ;

Péclatement des deux poutres inférieures est de 1/10 du diamétre minimal et au moins

do 2,6 em (voir figure 4 en annexe A.l.). Cos deux poutres peuvent étre remplacées par

un support en V dont Pangle d’ouverture est de 170°, muni d'un revétement de _méme

nature que celui de Ia poutre de charge. Le centrage du tuyau doit étre particuliérement

soigné, notamment sur Pappui en V et pour les diamétres nominaux supérieure & 500.

11.3.3. Mode opératotre

— Au préalable, humidifier te tuyan pendant 2 heures soit par arrosage continu

& Vintériear et a Textérieur soit par immersion,

, ,— Centrer Iongitudinalement le tuyau de maniére que la résultante des forces

appliquées, par In poutre passe au milieu de Tx longueur dapplication de In charge (voir

annexe A.1.),

— Appliquer In charge progressivement et sans a-coup jusqu’h rupture, er res-

pectant tes conditions suivantes ':

- La vitesse d’accroissement de ta charge doit étre au plus égale & 30 kN

Par métre de longueur et per minute,

= Le temps de mise en charge ne doit pas toutefois tre inférieur & 2 mim

-u-

— Relever ta valeur maximale R donnée par Vindicateur de charge du cours

do Yessai.

IIL34, Expression des résultats

La résistance & Mcrasement par mitre de longueur du tuyau Pr est donnée par

Ja formule = : ae i ay

charge de rupture R (kN)

Pr=

Jongueur utile du tuyau Lu (m)

mm, Comparer Ia valeur de cette résistance aux valeurs indiquées dans tes tableaux TL

et I,

IV — MARQUAGE

entints MYNX doivent présenter des marques ou sigles visibles et indélébiles permettant

entifier :

— Le fabricant, usine productrice,

— La nature du tuyau, la catégorie d'utilisation et la série de résistance,

— La date de fabrication et, le cas échéant, Vindication « marque NM >,

— Eventuellement (voir article 2.1.1), la nature du ciment employé,

— Le sens de pose pour les tuyaux avee armature spéciale (voir article 11.2.2)

ANNEXE At

ESSAI DE RESISTANCE A t/ECRASEMENT

Bande de

eaoatcheue

dia A CMBOITCMENT

MP-EPAISSEUR

Sypport enV

Longueur charge Lec rtey

LLL IOC

Lerrermemzemrinl

TUYAU 4 BOUTS FRANCS.

ee

eur tatale Lt

TUYAU A-COLLET

ANNEXE AQ,

CONDITION DE RECEPTION

1. INTRODUCTION

Lorsque l'on ralise des essais sur un échantitlon et qu'il y ait seulement alternance

au niveay des résultats : bon ou mauvais, on peut appliquer ia loi d'allernance ou toi

binominale.

Si p est Ia probabilité d’apparition de !'événement favorable et q celle de ’événement

contraire (p -+ q = 1), et si Yon réalise n experiences indépendantes, dans chacune des-

quelles l'événement A apparait avec une probabilité p, la probabilité pour que Pévénement

A apparaisse K fois est donnée par Ja relation :

p (k/n) = ck pk (4 - p) nk

ke

a = TT HET T

Lion, notera que sin 40 avec p 0,1 ta loi binominale tend vers ia lot de poisson

(ou loi des éwnements cars).

Sim trés grand, la loi binominale tend vers la loi normale réduite,

Les essais de réception :

— Soit un ot de taille: N

Le taux de rojet pl stant fixé (par exemple 5%) on admttra le Jot s'il eontient

un taux d'éléments défectuenx < pl % ct on le rejettera si ce taux est > pl %.

— La méthode la plus direete conststerait & examiner tous les éléments un & un,

& rejeter les mauvais et conserver les bons

cette méthode est couteuse, voire impossible quand les essais sont destructifs,

: On préléve alors un éhantillon dont Vexamen devra entrainer le minimum de

épenses et fe maximum d'information. Cette information n’étant jamais compléte par dé-

finition. La méthode comporte done une part de risque :

pri

“Wy

Courbe diefficacité theorique

(fous le lot est controie:F.¢:0

Courbe d’efficacite reelle

ms Pe te ae defectueux

-“4—

a/ Le risque fournisseur F :

Crest la probabilité F pour le fournisseur de voir rejeter un lot contenant une

proportion PI de défectueux, un lot contenant unc tolle propertion ow une proportion plus

faible étant considéré par le fournisseur comme devant étre accepté,

b/ Le risque client © :

Crest la probabilité C pour le client d'étre conduit & accepter un, lot contenant

une proportion P2 d'éléments défeciueux, un lol contenant une telle proportion P2 ou une

proportion plus élevée étant considérée par le client comme devant élre rejeté.

Plus Ia courbe d'efficacilé sera relevée (contréle 4 100%) plus elle sera performante.

La courbe defficacité est parfaitement définie déy lors que Yon a fixé Ia taille de

Yéchantillon et le plan d’échantillonnage c'est A dire le type de Pessal (mesures ou attri-

buts) ; plan de Pesai (schémas suivant lequel le prélévement doit étre fait) et la relation

entre ies résultats du controle et la décision A prendre : accepter om rejeter.

Un plan simple @,P) veut dire que sur tes n échantillons si Ifun

@ un nombre de défectueux :

£ A : on accepte le lot

® P + On refuse te lot

Un plan double (9%) veut dire que i‘on préleve un ter échantil-

lon de n Elément: 8i Ie nombre de défectveux est:

SK : on accepte le tot

ZB: on te refuse

XB: On reprend un 2éme échantillon den éléments

et sur les 2m échontillons I'on a un nomb-

7 re de défectueux +

€Y : on accepte te lot

> § | on refuse le let,

I. TABLES MIL - STD - 105

Ces tables présentent précaleulés un certain nombre de plans d’échantillonnage

avee lours courbes d’éfMcacité, Elles constituent un document trés pratique pour la récep-

tion et le controle des piéces, individuelles ou susceptibles d'étre individualisées,

Les caractéristiques utilisées dans ces tables sont :

1/ Yefectif du lot N.

2/ le NQ.A. ou niveau de qualité acceptable, il représente le % maximal de

défectueux qui pour le controle sur échantillon peut étre considéré comme satisfaisant en

tant que caractéristique moyenne de la qualité de la fabrication.

3/ Niveau de controle

Le niveau de controle est lié a la protection du client — 9 niveaux généraux

sont prévus I, II et IIE ot niveaux spéclaux Si A S4 : dans le controle par attributs le

niveau Il est’ le plus souvent utilisé. Les niveaux spéciaux St & S4 ne doivent étr=

isés que pour des cas exceptionnels avee des gffectifs faibles d’échantillons.

—6—

4/ Sévérité de contréle :

Quel quo soit le niveau de controle adopté, controle effectué sur les premiers lots

Wune série de lots est dit + controle normal » suivint les résultats obtenus, le controle peut

ensuite étre rendu plus sévire : contréle renforcé (en anglais : tightened inspection) ou

moins

‘ere (en anglais : réduce inspection). Les régles de passage en contréle renforcé oa

insi que le Tetour en contréle normal sont prévus sur les MIL. STD.

B/ Les courbes d'efficacité :

Les tables MIL STD contiennent les courhes defficacité de tous les plans corres-

pondant A un controle normal ou A un contrdle renforcé.

Ill, ORJECTIFS RECHERCHES DANS LES PLANS DE CONTROLE :

Différents objectifs ponvent élre recherchés dans "élaboration d'un plan de controle,

oi ils conduiseat généralement & des solutions différentes. On peut, par exemple :

— Se donner com

niseur et Ie risque du el

conditions des valeurs détermi

nt.

ies pour Te risque du four-

— Fixer l'un des risques et tenir compte de Veffectif des lots contrétés.

— Chercher & minimiser le codt au controle, comple tenu d'ure information

priori sur In qualité probable des lots préscatés,

— ete.

Quel que soit Je point de vue adopts, il est toujours nécessaire dans un controle

sur échantillon de eonnaitre la valeur des risques altachés au plan choisi ; de fagon

plus précise, de connaitre la du plan.

Crest, pourquoi, les prineipes de Péchantiltoanage par attribnts, par d’compto du

nombre de défauts ct par mesures sont exposés & partir des notions essentielles de risques

ot d'eff:cacité, L’effectif N du lot n'interviendra pas pour définir les plans de contréle, cet

affect tant toujours ‘suppose grand ‘par rapport & effect n de Téchantilion (Grati-

quement / 10).

La méthodologie pr

eoperets, sir ta

hate ey a

ise & sulvre pour Vatilisation des MIL STD est décrite, enrichie

jorme marocaine pour Téchantillonnage et Ie controle des. pro-

wellement Sous .xamicn dans le sous comité du bitiment.

1V. PROPOSITIONS CONCERTES CONCERNANT LA N. M. SUR LES CANALISATIONS

CIRCULAIRES EN RETON ARMB, NON ARME OU EN BETON PRECONTRAINT.

IVA, Examen des plans déchantillonnaye proposés sur tes NM,

Le type de controle retenn est le contréle double par attribut.

Les pans retenus sont Tes suivants :

801 a 1000

tillon n an

Plan d’échantilion- 9 02

nage 1 a3

: En portant en abscisses Je. % de, détectueur et en ordonnge, Ia _probabilité

Vacceptation nous pouvons, pour visualiser les différents types de risques, tracer” les

courbes deffcaeité correspondant & ces plans déchantillonnage, ™

Crest ainsi que pour :

n= 3k 92 comme plan, to probabilité d'oc-

ceptation est donnée par :

Place) =P (0/3) +

r p (41/3) x p (0/3)

a

:

i

J

avec p (k/n) tel que =

p (k/n) = ck pk (4 - pn K

et pour :

®

n= 10 et 2 3 comme pian :

7

p (ace) = p (0/10) + fp (1/40) x p (onok + focaoyxp(a/10 |

Gi

En prenant des valeurs canactéristiques du poureentage de défectueux p, Yon a

les probabilités d’acceptation suivantes (seul le cas n = 10 a un plan d'chantillonnage

C32) 5 pour toutes les autres valeurs de n le plan est (2)

Nous avons reporté cos valeurs sur Je graphique ci-aprés ; Yexamen de ce graphique

permet de faire les observations suivantes

1/ Plus le nombre de défectueux p est important, plus le nombre d’échantillons

prélevés prend de Pimportance, En effet :

3; Pour un lot contenant 2% et 20% de défectuoux les probabilités dacceptation sont

i

a 3 5 7 10

:

| P gecepitien are | 995 % are | on7% | 981%

P acceptation avec] 79g

pm 20% oo

28,6 20,8

Il apparait done que Yaugmentation de V'effeotif de Véchantillon améliore nettement

a protection du elicnt pour les mauvaises fabrications mais que Y'amélioration de la pro-

tection reste faible pour les trés bonnes fabrications.

Ainsi, 1a dépense A concéder en ¢chantillons supplémentaires est fonction de opinion

(justifiée par exemple par des essais antérieurs) que 'on porte sur la qualité d'une fabrication,

2/ Les courbes defficacité n = 5 et n = 4 font un peu «bande & part»,

En effet, Pon voit qu’en tracant Vhorizontale correspondant & la probabilits d’ac-

ceptation de 90% 5 les points intersection avec les courbes d'efficacité ont des abécisses

assez serrées autour de 5% tant que net > 5.

3/ En retenazt ({) comine plan nous avons tracé les courbes d’efficacité correspon-

dant An = 6 et a = 8

Nous avons également tracé la courbe d’efficacité correspondant 4 un plan d’échan-

lllonnage simple avee in = 2 et (0. 1) pour les eflectfe de lots inférieurs & 50 (innis

supérieurs .

Les probabilités d’acceptation sont données ci-aprés :

5 10

0,934 | 0,005 | 0,719 | 0,527 0,152 | 0.0937

0,804 | 0,848 | 0,594 | 0,376 0,069 | 0.0362

0.921 | 0,002 | 0.810 | 0,722 0,492

4/ Les cousbes d'efficacité correspondant & :

n= 8 et (8)

puis

n= 10 e (8)

Sont, assez, proche, Ia courbe n == 8 comportant un risque client plus faible tant que

le % de défectucux est 15 %.

WV.

. Propositions pour notre N.M.,

Tl nous parait important que les termes de la transaction entre fournisseur et

consommatcur solcnt clalrement définis sin de donner aux partis les moyens do prendre

Teur responsabilité en ‘connaissance de cause.

—6-

Crest & ce niveau les tables du MIL . $ TD paraissent intéressantes car, dans ta

profusion de plans d’échantillonnages qui y sont précalculées les parties choisissent, en

connaissant les risques qu’elles courent, ua plan donné. (voir pages 31 A 34).

On pourrait done renvoyer le lecteur de la norme & ces tables, la définition des

plans devant étre un cas d’espéce et résulter un accord entre fournisseur et consommateur,

Comme il peut paraitre « prématuré > de renvoyer Jes parties A usage de tables

relativement complexes sans quelles y soient préparées,

Dans co dernier cas, nous proposons d’adopter « provisoirement » un certam

nombre de plans @échantillonnage qui seront recommandés tout en laissant la liberté @opter

pour dautres. plans qui pourront etre puisés dans les MIL. STD ou caleulés ainst que

nous Tavons fait dans ta présente note,

Les plans recommandés

Si N est Veffectif du lot, et n Pelfectif de I’échantillon, nous avons vu que les courbes

Gelficacité ne dépendent que de'n et du plan ¢’échantillonnage - alles ne dépendent done pas

de N - il faut tout de méme veiller & ce que n < 0,1 N pour respecter la condition de non

exhaustivité (on doit pouvoir supposer que l'échantillon testé a été remis dans le lot avant

de procéder un 2me préldvement)

Les plans que nous proposons sont :

EFFECTIF DE PLAN D'ECHANTILLONNAGE,

LECHANTILLON

EFFECTIF DU LOT

Tels sont les prineipes que nous proposons de retenir pour la réception des cans

lisations cireulaires en béton non armé, armé ou précontraint,

De la discussion en commission apparaitra la nécessité éventuelle d’un approfond's-

sement de cette approche,

—19-

NLM. SUR LES CANALISATIONS CIRCULAIRES EN BETON

NON ARME, ARME OU CENTRIFUGE

Courbes _d’efficacité

we oeeenon

VPP PPP ET

Po

40 16 ry 30

Vous aimerez peut-être aussi

- Extrait de PV AOO 23-23Document2 pagesExtrait de PV AOO 23-23mer00Pas encore d'évaluation

- Expv 19 Tthte 23Document1 pageExpv 19 Tthte 23mer00Pas encore d'évaluation

- UntitledDocument1 pageUntitledmer00Pas encore d'évaluation

- Extrait de PV N°21-23Document2 pagesExtrait de PV N°21-23mer00Pas encore d'évaluation

- UntitledDocument3 pagesUntitledmer00Pas encore d'évaluation

- UntitledDocument1 pageUntitledmer00Pas encore d'évaluation

- Extrait PV AO N°51-2023Document3 pagesExtrait PV AO N°51-2023mer00Pas encore d'évaluation

- Aoo 24 2021 Rra FrnotaDocument1 pageAoo 24 2021 Rra Frnotamer00Pas encore d'évaluation

- RC 24 2021 RranotaDocument17 pagesRC 24 2021 Rranotamer00Pas encore d'évaluation

- Cartographie Du Risque D'inondation en Utilisant Le SIGDocument54 pagesCartographie Du Risque D'inondation en Utilisant Le SIGmer00100% (1)

- Application de Calcul DrainageDocument17 pagesApplication de Calcul Drainagemer00Pas encore d'évaluation

- AO 149-2022-RRA FRDocument1 pageAO 149-2022-RRA FRmer00Pas encore d'évaluation

- Reglement de Passation Des Marchés SRRADocument91 pagesReglement de Passation Des Marchés SRRAmer00Pas encore d'évaluation

- RC149-2022 Achevement ÉtudesDocument15 pagesRC149-2022 Achevement Étudesmer00Pas encore d'évaluation

- Note Sur Modification de l'AONOTADocument2 pagesNote Sur Modification de l'AONOTAmer00Pas encore d'évaluation

- AAOO FR 24-21 Modif Et reportNOTADocument1 pageAAOO FR 24-21 Modif Et reportNOTAmer00Pas encore d'évaluation

- CPS-149-2022 Étude Doum Maadid Douar El HajjaDocument18 pagesCPS-149-2022 Étude Doum Maadid Douar El Hajjamer00Pas encore d'évaluation

- Step Sakka - Fiche D'agrement Groupe ElectrogeneDocument2 pagesStep Sakka - Fiche D'agrement Groupe Electrogenemer00Pas encore d'évaluation

- Les Murs Poids Et Les Murs en T Inversés Ou en LDocument22 pagesLes Murs Poids Et Les Murs en T Inversés Ou en Lmer00Pas encore d'évaluation

- 04-11-2022 Avis AO FRDocument1 page04-11-2022 Avis AO FRmer00Pas encore d'évaluation

- F11 Filtres Plantes de Roseaux A Ecoulement HorizontalDocument8 pagesF11 Filtres Plantes de Roseaux A Ecoulement Horizontalmer00Pas encore d'évaluation

- Rapport Journalier 09.03.2020Document2 pagesRapport Journalier 09.03.2020mer00Pas encore d'évaluation