Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Guide - Didactique de La Fondation Miro

Transféré par

Pascale GirardTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Guide - Didactique de La Fondation Miro

Transféré par

Pascale GirardDroits d'auteur :

Formats disponibles

Guide didactique

Fundació Joan Miró

INDEX

0. PRÉSENTATION

I. ALPHABET:

1. Rayures et ronds

2. Pinceau magique

3. Lignes et plans

II. TECHNIQUES:

1. Empreintes et coulures

2. Contre la toile

3. Improvisations sur el mur

III. COULEUR:

1. Eaux de couleurs

2. Mélodies peintes

3. Palette d’émotions

IV. TEXTURE:

1. Chemins en bronze

2. Frottage

3. Incisions

V. FORME:

1. Plein et vide

2. Collage de formes

3. Abstractions

VI. VOLUME:

1. Rencontre d’objets

2. Projet pour un monument

3. L’objet invisible

VII. SYMBOLOGIE:

1. Transformations

2. Bestiaire de signes

3. En affiche

VIII. COMPOSITION:

1. Mosaïque de rythmes

2. Symétries

3. Entre les lignes

IX. SONS:

1. Le tableau sonore

2. Atelier de sons

3. Agenda sonore

X. IMPRESSIONS EN RELIEF

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

PRESENTATION

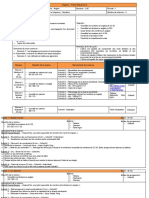

Le projet comprend 30 activités réparties en 10 sections. Chaque section est divisée

en trois niveaux de difficulté, et chaque niveau en deux phases : la première, d’observation

et la seconde, de création. Dès le tout début, le projet a pris en compte toute une diversité

d’utilisateurs (individuel, en milieu familial ou scolaire), avec des inquiétudes, intérêts ou

besoins éducatifs concrets, ainsi que les capacités psychomotrices limitées des premières

années et les ressources à la portée des personnes atteintes de handicaps visuels et auditifs.

Même s’il est possible d’établir une relation entre les niveaux et les âges des utilisateurs,

il faudrait préalablement considérer certains facteurs d’importance potentielle. À titre

d’orientation, nous indiquons que le niveau le plus élémentaire est spécialement adapté aux

utilisateurs dont l’âge est compris entre 3 et 6 ans ; le niveau intermédiaire aux utilisateurs

entre 7 et 12 ans et le niveau supérieur pour le reste. Néanmoins, il serait erroné d’appliquer

ces considérations de manière trop restrictive. De fait, un utilisateur appartenant à la troisième

catégorie peut trouver attrayantes les propositions du niveau élémentaire, tirer profit de

l’expérience et obtenir des résultats forts élaborés.

En ce qui concerne la mise en œuvre du projet dans le milieu éducatif, nous nous sommes

efforcés d’offrir un support structuré, tout à la fois flexible et rigoureux, qui fournira aux

éducateurs des ressources de travail motivantes mais également des informations spécifiques

et des idées pratiques pour développer les contenus à l’école.

est, avant tout, un ensemble. Tel que le démontre ce Guide didactique, les activités

ne sont pas indépendantes de la trame théorique du projet. Leurs destinataires naturels (mais

pas uniques) sont les éducateurs, qui y trouveront des informations supplémentaires et des

propositions complémentaires.

Le guide comprend 27 fiches. Chaque activité dispose d’une fiche didactique, à l’exception

de la dernière section, qui est un questionnaire évaluant les connaissances acquises avec les

vidéos.

Chaque fiche contient une introduction, une explication du fonctionnement de l’activité (En

quoi cela consiste ?), des objectifs didactiques (Où voulons-nous en venir ?), le contenu

éducatif (Qu’apprenons-nous ?), des suggestions pour approfondir le sujet traité (Pour en

savoir plus...), une proposition plastique et une proposition accessible (Avec les yeux fermés).

L’extension tout comme le contenu de l’introduction varient en fonction du niveau : plus

accessibles au niveau 1, et de plus en plus spécialisés à mesure que le niveau monte.

L’introduction apporte des précisions sur le concept générique auquel l’activité est liée, sur le

titre, sur les artistes ou les œuvres sélectionnées dans la première phase.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Pour en savoir plus... appréhende l’activité d’un point de vue global, faisant partie d’un

ensemble comprenant également les vidéos et une navigation libre, et indique d’éventuelles

concomitances.

Proposition plastique et Avec les yeux fermés se fondent sur l’idée de base de l’activité et

proposent deux options alternatives : travailler dans la salle de classe ou à la maison, non

pas de manière virtuelle mais avec du matériel physique, et travailler avec une perspective

sensorielle plus vaste, abandonnant le sens de la vue pour se concentrer sur la richesse

perceptive du tact, de l’ouïe ou du goût.

Comme complément aux activités, ce Guide didactique vous fournit des schémas pour

imprimer. Il s’agit d’images pdf déchargeables pour rendre accessibles quelques œuvres de

Miró aux personnes aveugles et malvoyantes. Pour obtenir des reliefs tactiles thermogonflés,

il faut du papier multicouche et un four « fuse » spécifique.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Alphabet niveau 1. Rayures et ronds

RAYURES ET RONDS

INTRODUCTION

Le point et la ligne sont des éléments de base du langage plastique. Ces éléments apparaissent

couramment, sous forme de nombreuses variations, dans la création de Joan Miró.

On trouve notamment des ronds noirs, souvent reliés par des lignes, qui nous rappellent des

planètes ou des constellations. Des taches de couleurs pures estompées nous font penser à

des astres en suspens dans l’espace.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à observer trois peintures de Miró. Nous isolerons ensuite les

points et lignes afin de les classer.

La deuxième phase consiste à réaliser une création avec les points et les lignes que nous

aurons classés. Ces éléments n’apparaissent jamais de manière individuelle mais en série

et sont distribués sans ordre apparent. On pourra tenter de les organiser ou créer une

composition aléatoire.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Observer les points et lignes dans l’œuvre de Miró

• Identifier les éléments de base de l’alphabet visuel : le point et la ligne

• Différencier leurs caractéristiques

• Classer les points et les lignes

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Le point et la ligne

• Miró utilise les points et les lignes dans certaines de ses œuvres

• Le point et la ligne peuvent avoir divers attributs (taille, couleur, épaisseur, définition)

POUR EN SAVOIR PLUS...

Nous recommandons de combiner cette activité avec CHEMINS EN BRONZE (Texture,

niveau 1) pour étudier le rapport entre le point et la ligne et pour concevoir la ligne comme

une succession de points ou comme un point en mouvement.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Alphabet niveau 1. Rayures et ronds

PROPOSITION PLASTIQUE : Collage recyclé

En premier lieu nous devrons rassembler divers matériaux que nous pourrons représenter

comme points et lignes (bouchons, confettis de perforatrice de papier, boutons, capsules de

café, ficelle, laine, rubans, papier toilette ou journal, câbles…).

Puis nous répartirons abondamment de la colle blanche sur un support rigide. Nous créerons

sur ce dernier notre composition avec les matériaux dont nous disposons. Nous pouvons

réaliser une création préméditée ou, suivant l’exemple de l’activité en ligne, nous pouvons

laisser tomber les composants, les lancer ou les disposer au hasard.

Dès que le collage sera sec, nous pouvons le peindre avec de la peinture acrylique ou de la

détrempe mélangée à de la colle. On pourra utiliser une seule couleur si l’on souhaite mettre

le contraste des points et des lignes en valeur, ou différentes couleurs si l’on désire faire

ressortir certains éléments par rapport à d’autres.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Glane et grappille

Avec certains types de papier fins (papier de soie, papier aluminium, etc.), nous pouvons

modeler des boulettes et des rondins fins et allongés, comme avec de la pâte à modeler.

Nous mélangeons le tout dans un sac.

Avec les yeux fermés, nous tirerons les formes du sac et les classerons par rapport à l’épaisseur

et à la longueur.

Nous pourrons ensuite réaliser une composition libre en combinant les formes.

Il est primordial d’effectuer toute l’activité sans regarder afin de stimuler la reconnaissance

des formes uniquement avec le toucher.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Alphabet niveau 2. Pinceau magique

PINCEAU MAGIQUE

INTRODUCTION

La tache est l’empreinte laissée par le pinceau au contact avec une toile ou toute autre

surface. C’est un point ou une ligne faits spontanément, sans peaufiner. Il peut s’agir d’une

simple tâche, d’un coup de pinceau ou s’étendre au-delà de cela.

Suivant le mode d’application, les coups de pinceau peuvent être visibles ou non. En ce qui

concerne Miró, les coups de pinceau sont généralement perceptibles, qu’ils remplissent le

fond ou qu’ils apparaissent au premier plan.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

Cette activité nous permet d’observer certaines peintures de Miró de près.

La première phase consiste à localiser dans le tableau une paire de fragments décontextualisés

où l’on distingue les taches.

Lors de la seconde phase, tu disposes d’un pinceau imaginaire qui réalise des taches

de diverses formes et couleurs. L’apparition des taches est imprévisible, de sorte que la

réalisation dépendra à tout moment de ta capacité d’adaptation et de savoir tirer profit des

possibilités créatives du hasard.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Observer les œuvres de Miró dans le détail

• Identifier les taches dans les œuvres observées

• Utiliser la tache comme ressource plastique pour créer des compositions libres

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Miró se sert de la tache dans ses œuvres

• La tache est un élément de base du langage visuel

• La tache peut avoir divers attributs (taille, forme, couleur, régularité)

POUR EN SAVOIR PLUS...

Nous recommandons de combiner cette activité avec RAYURES ET RONDS (Alphabet, niveau

1) pour travailler les éléments de base du langage visuel.

Nous recommandons de combiner cette activité avec BESTIAIRE DE SIGNES (Symbologie,

niveau 2) par rapport aux attributs de la tache et au fait que celle-ci évoque souvent l’ustensile

qui l’a généré.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Alphabet niveau 2. Pinceau magique

PROPOSITION PLASTIQUE : Collection de taches

Nous confectionnons un inventaire de taches faites avec des substances et dans des

contextes divers.

Nous découpons quelques feuilles de papier de différentes qualités et couleurs, mais avec la

même mesure ; ces formes nous serviront de base pour les échantillons. Une fois une tache

obtenue, nous annoterons la substance et l’ustensile employés, le lieu et la date d’obtention

(ex. : « Confiture de fraise. Cuillère en bois. Cuisine de grand-mère, août 2010 »).

Pour éviter la dispersion des échantillons et maintenir l’ordre de la collection, il faudra établir

un système de stockage.

Nous pourrons composer notre collection avec celle de nos compagnons. D’autre part, ce

recueil peut nous être utile pour obtenir certains résultats dans de futures créations.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Pluie de couleurs

Il nous faudra de la peinture légèrement liquide et des brosses à dents, un papier de grand

format et divers objets.

Nous plaçons les objets sur le papier. Puis nous trempons la brosse dans la peinture et

faisons passer le doigt sur les poils de la brosse en direction des objets. De petites taches

de couleur éclaboussent aléatoirement les objets et le papier. Finalement, nous retirons les

objets et il ne restera que la silhouette des objets en négatif.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Alphabet niveau 3. Lignes et plans

LIGNES ET PLANS

INTRODUCTION

Vassily Kandinsky établit le point, la ligne et le plan comme les éléments de base rendant

une composition visuelle possible. La ligne est perçue par Kandinsky comme le tracé que

décrit un point en se déplaçant ; le plan, quant à lui, est vu comme une surface résultant du

croisement de diverses lignes.

Les compositions abstraites de Piet Mondrian se basent sur l’organisation sur une surface

blanche de lignes verticales et horizontales qui se coupent perpendiculairement. Cela

engendre la création de plans de couleur blanche, noire, jaune, rouge et bleue.

La ligne et le plan constituent également le fondement des créations de Victor Vasarely. Un

patron géométrique répété et modifié produit un effet optique de volume et de mouvement.

En 1929, Miró réalise plusieurs collages avec des papiers d’usage courant. Les lignes, très

délicates, contrastent avec les plans aux couleurs très austères intentionnellement mal

découpés.

Les intersections de formes générant des plans aux couleurs pures constituent une singularité

du style de Miró. Ces entrecoupements présentent souvent un aspect de mosaïque ou

d’échiquier.

Dans les années soixante, la gestualité domine une grande partie de l’œuvre de Miró. Les

lignes (auparavant fines et bien définies) sont à présent le résultat d’un tracé épais et spontané.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à choisir une image, à l’observer avec attention et à identifier une

suite de plans et de lignes.

La seconde phase consiste à réaliser une composition à partir de l’usage de différents types

de plans et lignes. Tu pourras les utiliser librement et autant de fois que tu voudras et en

modifier les dimensions et la position.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Observer avec attention les œuvres d’art de différents artistes

• Identifier les lignes et plans dans diverses œuvres d’art

• Créer une œuvre plastique à partir de l’usage de lignes et de plans

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Éléments du langage visuel : Lignes et plans

• Observation de l’usage que font divers artistes des lignes et des plans

• Création d’œuvres plastiques à partir de lignes et de plans

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Alphabet niveau 3. Lignes et plans

POUR EN SAVOIR PLUS...…

Pour approfondir le travail sur le plan, nous recommandons de combiner cette activité avec

MÉLODIES PEINTES (Couleur, niveau 2) et avec COLLAGE DE FORMES (Forme, niveau 2).

Nous recommandons de combiner cette activité avec ENTRE LES LIGNES (Composition,

niveau 3) pour un usage plus conceptuel de la ligne.

PROPOSITION PLASTIQUE : Collage dadaïste

Il nous faudra du carton à découper, une feuille de bristol ou une planche fine de contre-plaqué

comme support, du cirage à chaussures de couleur noire et une brosse pour l’appliquer,

de la ficelle, de la colle, un pinceau et des ciseaux. En premier lieu, découpe le carton en

réalisant des formes géométriques régulières ou irrégulières, puis coupe la ficelle en bout de

différentes longueurs.

L’activité est inspirée d’un procédé de travail dadaïste : éparpille les différents plans de carton

découpé et colle ceux qui se projettent sur la planche de support dans la position où le hasard

les aura distribués. Puis fais de même avec les lignes de ficelle coupée. Une fois la phase de

collage dadaïste terminée, complète le travail avec des taches de couleur, en appliquant le

cirage à l’aide de la brosse.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Téléphone tactile

L’activité est inspirée du jeu du téléphone et requiert un nombre minimum de participants.

Ceux-ci se placeront en file, l’un derrière l’autre. La personne située à la fin de la file fait un

dessin assez simple sur du papier. Elle peut le faire en traçant des lignes indépendantes,

des points organisés rappelant une figure, des formes fermées (plans) ou en combinant des

points et des lignes. Il reproduit ensuite ce même dessin sur le dos de son compagnon, en y

faisant pression avec son doigt. L’opération est répétée successivement, d’un participant à

l’autre, jusqu’à parvenir au chef de file. Le dernier participant transfère l’information qui lui est

parvenue sur le papier. Compare alors le résultat final avec l’idée originale. Au lieu de faire un

dessin, tu peux utiliser de la pâte à modeler sur un support rigide.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Techniques niveau 1. Empreintes et coulures

EMPREINTES ET COULURES

INTRODUCTION

Miró a commencé à peindre en utilisant les procédés et les ustensiles conventionnels d’un

peintre : le crayon, le pinceau, la toile, des tubes de peinture....

Par la suite, il utilise des pots de peinture et des brosses, mais il appliquera également la

couleur avec les doigts, avec les mains et avec les pieds, éclabousse la toile ou y verse

directement la peinture avec un récipient.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à compléter une peinture de Miró en insérant les fragments qui

y manquent. Chaque fragment révèle un aspect de la solution technique employée par Miró.

La seconde phase consiste à réaliser une création libre à partir de deux ressources plastiques

que nous avons observées dans l’œuvre de Miró : la coulure et l’empreinte. Tu disposes

d’un pinceau pour faire des coulures et d’une chaussure et d’une main pour réaliser des

empreintes. À chaque fois que tu sélectionnes l’un de ces éléments, le curseur agit comme

ce dernier. Dans le cas du pinceau, en déplaçant le curseur petit à petit la quantité de peinture

appliquée sera plus importante tandis que si le mouvement est rapide, la coulure sera plus

fine. Tout comme cela arrive dans la réalité, de temps en temps la peinture se termine et il

faut à nouveau tremper le pinceau. Cependant, la couleur ne sera pas la même. La main et la

chaussure aussi doivent être à nouveau imprégnées de couleur après quelques estampages.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Observer avec attention certaines ressources plastiques (coulure, éclaboussure et empreinte)

dans l’œuvre de Miró

• Découvrir différentes façons d’appliquer la peinture

• Utiliser les ressources observées pour réaliser des productions personnelles

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Ressources plastiques que l’on peut apprécier dans l’œuvre de Miró

• Ressources plastiques d’avant-garde (coulure, éclaboussure et empreinte)

POUR EN SAVOIR PLUS...

Nous recommandons de combiner cette activité avec BESTIAIRE DE SIGNES (Symbologie,

niveau 2) pour étudier les possibilités plastiques de l’empreinte.

Nous recommandons de combiner cette activité avec CHEMINS EN BRONZE (Texture, niveau

1) pour étudier le mouvement comme élément générateur d’images.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Techniques niveau 1. Empreintes et coulures

PROPOSITION PLASTIQUE : Coulures inventées

Sur un support absorbant (papier d’aquarelle, papier de cuisine, carton épais...) nous tentons

d’obtenir des effets surprenants avec de la peinture très liquide (il peut s’agir de détrempe

dissoute dans l’eau, d’encre de chine, de café, de jus, etc.).

Certains ustensiles employés offriront des résultats similaires à ceux de l’activité en ligne,

tandis que d’autres seront le fruit de l’expérimentation. Nous pouvons utiliser des ustensiles

que nous trouverons à la maison, qui se remplissent et se vident, tels des seringues médicales,

des compte-gouttes, des brosses à dents ou des pulvérisateurs de parfum. Nous pouvons

appliquer la peinture avec le support en position horizontale ou verticale. Nous pouvons

également verser la peinture légèrement liquide et incliner le support d’un côté et de l’autre

pour que la peinture coule et ouvre des chemins dans diverses directions.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Laisser sa marque

L’expérience consistant à peindre avec les mains et les pieds s’avère également intéressante

à réaliser avec les yeux fermés. Le résultat nous surprendra sans le moindre doute.

Il nous faudra de la peinture pour mains, des plateaux pour y verser la peinture et un grand

morceau de papier d’emballage.

Nous trempons les mains ou les pieds dans les plateaux de peinture de différentes couleurs

puis nous déplaçons librement sur le papier en y laissant des empreintes. Sans même nous

en rendre compte, nous réaliserons une composition avec les traces des empreintes de pied

et de main. Une fois terminé, nous ôtons le bandage de nos yeux pour découvrir notre œuvre

sur le papier.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Techniques niveau 2. Contre la toile

CONTRE LA TOILE

INTRODUCTION

Le contact de Miró avec les artistes de sa génération et avec les avant-gardes artistiques

qu’il rencontre à Paris le font remettre en question l’usage des matériaux traditionnels. Les

cubistes et les futuristes sont les premiers à intégrer la technique du collage à leur travail. À

la fin des années vingt, Miró commence à l’utiliser à son tour.

La remise en question de la valeur de l’œuvre d’art soulevée par les dadaïstes et les surréalistes

est évoquée des années plus tard par Miró avec les Toiles brûlées. Miró les entaille, les piétine,

les brûle.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à observer trois œuvres. Nous en sélectionnons une. Nous mettons

en rapport une suite d’ustensiles avec les divers effets plastiques que présente l’œuvre.

Pour la seconde phase nous disposons d’une toile et de quelques ustensiles à expérimenter.

Tu peux lui appliquer de la peinture, déchirer la toile ou la brûler partiellement.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Découvrir les ressources qui amplifient les possibilités plastiques au-delà des techniques

académiques classiques

• Identifier certains ustensiles avec lesquels les effets plastiques observés peuvent s’obtenir

• Simuler un travail plastique dans lequel les ressources observées sont utilisées

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Les ressources plastiques d’avant-garde (coulure, entaille, éclaboussure, empreinte)

• L’expérimentation et la recherche de nouvelles ressources créatives dans l’œuvre de Miró

POUR EN SAVOIR PLUS...

Nous recommandons de visionner la vidéo LES DERNIÈRES ANNÉES.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Techniques niveau 2. Contre la toile

PROPOSITION PLASTIQUE : Contre le carton

Nous pouvons dessiner sur un carton d’emballage en utilisant des techniques atypiques telles

que nous servir d’incisions produites par une fourchette en forçant légèrement sur le carton.

Nous pouvons ensuite compléter le dessin ou les formes élaborées à partir de la séquence de

petits trous avec quelques touches de couleur. Nous pouvons également obscurcir le carton

en faisant dégouliner de l’huile avec un huilier, en vaporisant du vinaigre ou en appliquant du

cirage à chaussure avec une brosse, un chiffon ou l’éponge de l’applicateur.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Silhouettes poinçonnées

Il nous faudra un carton d’emballage, un poinçon et un coussinet ou une base moelleuse.

Nous disposons le carton sur la base et le poinçonnons pour réaliser la forme souhaitée.

Une fois terminé, nous retournons le carton de sorte que les formes soient perceptibles au

toucher. Nous pouvons également appliquer différentes techniques de texture telles que la

cire, la peinture, les crayons de couleur, le vernis... Si l’activité est réalisée en groupe, nous

pouvons tenter de reconnaître les formes créées par les autres compagnons avec les yeux

fermés.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Techniques niveau 3. Improvisations sur le mur

IMPROVISATIONS SUR LE MUR

INTRODUCTION

Les dernières années de sa vie, Miró exécute un grand nombre de peintures de grandes

dimensions. En termes de dimensions comme pour les procédés employés (brosses,

empreintes, mouvements du corps, amples coups de pinceau), ces œuvres nous rappellent

souvent le concept de fresque murale.

De nombreux artistes, contemporains de Miró mais aussi ultérieurs, se sont intéressés aux

grands formats et ont choisi des techniques expressives et l’incorporation de matériaux.

Dans les années soixante du XXe siècle, le recours au mur comme support de l’œuvre d’art

se popularise.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à choisir une œuvre parmi les trois qui sont proposées. Nous

mettons en rapport les ustensiles utilisés pour obtenir différents effets plastiques.

La seconde phase consiste à réaliser une activité plastique en simulant le travail sur un mur.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Découvrir les ressources qui amplifient les possibilités plastiques au-delà des techniques

académiques classiques

• Identifier certains ustensiles avec lesquels les effets plastiques observés peuvent s’obtenir

• Simuler un travail plastique de grand format dans lequel les ressources observées sont

utilisées

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Ressources plastiques (collage, coulure, éclaboussure)

• L’expérimentation et la recherche de nouvelles ressources plastiques dans l’œuvre de Miró

• Le grand format

POUR EN SAVOIR PLUS...

Nous recommandons de visionner la vidéo LES DERNIÈRES ANNÉES.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Techniques niveau 3. Improvisations sur le mur

PROPOSITION PLASTIQUE : Image finie

Nous pouvons expérimenter la sensation du travail en grand format lors d’une sortie à la

plage. Il suffit de délimiter un espace sur le sable dans lequel nous procéderons au travail

plastique. Puis nous sélectionnons comme matériau de travail les ressources naturelles

propres au contexte (algues, coquillages, pierres, bois, branches, eau de mer). Avec le

matériau trouvé, nous réalisons une composition en agissant avec agressivité et laissons

le hasard produire des effets esthétiques sur la parcelle de sable délimitée. Nous pouvons

compléter le travail avec une certaine préméditation en calculant la disposition de certains

éléments. Nous pouvons également utiliser des ustensiles pour dessiner des traits, faire des

coulures de sable mélangé à l’eau, inclure des empreintes de chaussure ou d’autres objets.

Il s’agit d’une création éphémère de sorte que si nous voulons conserver un souvenir de

l’expérience, il faudra photographier le résultat.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Composition éphémère

Il s’agit de réaliser une composition éphémère de grand format. En premier lieu, nous

délimitons un espace dans une salle. Cela constitue notre support. Nous déterminons un

nombre d’éléments (chaises, livres, crayons, corbeilles à papier...) pour chaque participant.

Les objets perdent leur usage habituel et se transforment en composantes d’un ensemble

esthétique.

Successivement, chaque participant dispose ses éléments, mais sans regarder. Une fois

l’œuvre terminée, nous nous y déplaçons et l’explorons. Nous pouvons réfléchir à ce que

nous croyons que cette distribution inhabituelle nous transmet. Puis nous la démonterons et

chaque objet reprendra sa fonction ; tout redevient comme avant.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Couleur niveau 1. Eaux de couleurs

EAUX DE COULEURS

INTRODUCTION

Au début, Miró utilise une gamme de couleurs très ample. Mais au fil du temps, sa palette se

réduit aux couleurs primaires, secondaires, au noir et au blanc. La couleur blanche est souvent

celle de la toile, que Miró ne recouvre pas complètement. Les couleurs sont généralement

uniformes, sans nuances.

Les trois œuvres choisies pour cette activité sont uniquement composées des couleurs

primaires, du noir et du blanc.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à observer trois tableaux de Miró et d’en choisir un. Remplis trois

récipients avec les couleurs primaires qui apparaissent, un pour chaque couleur.

Pour la seconde phase, tu as besoin d’une série de verres que tu rempliras avec les couleurs

obtenues lors de la première phase. Tu pourras les remplir à moitié, complètement, y mélanger

deux couleurs ou les laisser vides. Tu peux également les changer de place. Un son est

associé à chaque couleur ; il s’écoute à chaque fois que la couleur est introduite dans le verre.

Grâce à ces sons isolés, tu pourras à tout moment écouter la mélodie créée et la modifier

indéfiniment.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Observer l’usage que fait Miró de la couleur dans certains de ses tableaux

• Identifier les couleurs primaires

• Mélanger les couleurs primaires et découvrir les couleurs secondaires obtenues

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Couleurs primaires et secondaires

• Usage que fait Miró des couleurs dans ses œuvres

POUR EN SAVOIR PLUS...

Pour approfondir le travail sur le mélange des couleurs, nous recommandons de combiner

cette activité avec MÉLODIES PEINTES (Couleur, niveau 2).

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Couleur niveau 1. Eaux de couleurs

PROPOSITION PLASTIQUE : Lumière de couleur

Rassemble des bouteilles d’eau ou des pots de conserve transparents pouvant se fermer, en

plastique ou en verre.

Dans des récipients bien différenciés, prépare des eaux de couleurs à l’aide de cotons de

vieux marqueurs ou avec de la teinture pour habits dissoute dans l’eau (il est recommandé

d’utiliser des gants).

Prépare d’abord les trois couleurs primaires. À l’aide d’un entonnoir, remplis les bouteilles ou

les pots transparents avec ces eaux de couleurs. Puis combine les couleurs primaires suivant

diverses proportions pour obtenir des variations de ton et remplis des bouteilles ou des pots

avec ces mélanges.

Place alors les récipients avec les eaux de couleurs devant une fenêtre. La lumière produit

un effet similaire à celui des vitraux : les pots projettent des reflets de couleur dans l’espace.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Couleurs aromatiques

Pour un enfant aveugle, il est très difficile d’identifier les couleurs. Un moyen facile de créer

avec des « couleurs » consiste alors à utiliser des marqueurs avec des odeurs. Chaque

couleur est associée à un arôme caractéristique, tel que le citron, la fraise ou le chocolat.

Pour intensifier la perception « olfactive » des couleurs, réalise l’activité avec les yeux bandés.

Tu pourras ensuite comparer les résultats avec tes compagnons.

Si tu n’as pas de marqueurs à odeur, tu peux également réaliser l’activité avec des essences

aromatiques mélangées à de la peinture à doigts. Il est néanmoins important de respecter un

lien analogique entre les couleurs et les essences sélectionnées.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Couleur niveau 2. Mélodies peintes

MÉLODIES PEINTES

INTRODUCTION

Au fil du temps, Miró simplifie les figures et limite les couleurs. Dès la fin des années trente,

sa palette se réduit aux couleurs primaires, secondaires, au noir et au blanc. De même, il opte

pour des couleurs uniformes et renonce aux ombres.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à observer trois tableaux de Miró et d’en choisir un. Extrais ensuite

les couleurs primaires et secondaires du tableau et remplis le récipient.

Lors de la seconde phase, réalise une création avec des formes géométriques. Tu peux

choisir la même forme ou des formes différentes, les disposer de manière isolée ou les faire

s’entrecouper. Tu peux également appliquer de la couleur sur le fond et sur les figures.

En outre, tu peux écouter la mélodie obtenue. Conformément aux affirmations de Vassily

Kandinsky relatives à la musique et à la peinture, chaque couleur est associée à un instrument

différent. Les formes déterminent l’acuité ou la gravité du son tandis que leurs dimensions

affectent son intensité. Le rythme de la mélodie dépend de la couleur de fond.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Observer les œuvres de Miró et en apprécier la variété chromatique

• Identifier les couleurs primaires et secondaires

• Utiliser les couleurs primaires et secondaires pour réaliser des compositions libres

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Les couleurs primaires et secondaires

• Miró utilise les couleurs primaires et secondaires dans ses œuvres

POUR EN SAVOIR PLUS...

Pour approfondir le travail sur le mélange des couleurs, nous recommandons de combiner

cette activité avec EAUX DE COULEURS (Couleur, niveau 1).

Pour étudier l’usage et la valeur expressive de la couleur, nous recommandons de combiner

cette activité avec PALETTE D’ÉMOTIONS (Couleur, niveau 3).

Pour approfondir le travail sur les formes géométriques et organiques, nous recommandons

de combiner cette activité avec COLLAGE DE FORMES (Forme, niveau 2).

Nous recommandons également de visionner la vidéo LES COULEURS DE MONT-ROIG.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Couleur niveau 2. Mélodies peintes

PROPOSITION PLASTIQUE : Couleurs découpées

Rassemble du papier journal et du papier usagé. Avec ces papiers et de la détrempe de

couleurs primaires, confectionne artisanalement du papier de couleurs. Tu peux appliquer les

couleurs à l’état pur pour obtenir du papier aux couleurs primaires ou associer deux couleurs

pour obtenir des couleurs secondaires.

Une fois la peinture sèche, crée une composition en découpant directement les formes. Colle

celles-ci sur un support. Tu pourras les disposer de manière isolée ou les superposer.

AVEC LES YEUX FERMÉS : La saveur des couleurs

Cherche des bonbons de couleur aux saveurs caractéristiques : le rouge (fraise), le jaune

(citron) et le bleu (anis) pour les couleurs primaires ; l’orange, le vert (menthe), le violet (mûre)

pour les couleurs secondaires ; blanc (vanille) et noire (réglisse). Puis broie-les et combine-

les par paires élémentaires afin de constituer des mélanges de saveurs et de couleurs.

L’équivalent de la gamme de nuances qu’offre une quelconque couleur s’obtient ici aussi en

variant les proportions du mélange. Tu pourras ensuite tenter d’obtenir des combinaisons

plus complexes, avec base de trois ou quatre saveurs. Prépare les combinaisons avec soin,

en tentant d’ajuster les mesures par moitiés ou par quarts.

L’activité consiste à identifier, avec les yeux bandés, les combinaisons élaborées par un

compagnon et à s’aventurer à deviner les pourcentages de couleur de la préparation. Chaque

création est, naturellement, éphémère.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Couleur niveau 3. Palette d’émotions

PALETTE D’ÉMOTIONS

INTRODUCTION

Certains artistes ont spécialement accentué la capacité expressive de la couleur afin de

transmettre certains états d’esprit ou pour éveiller des émotions concrètes chez le spectateur.

William Turner a étudié les effets de la lumière sur le paysage à partir des théories de couleurs

de son époque. Il peignait des scènes de brouillard, de fumée, de tempête ou dans lesquelles

les motifs apparaissaient diffus.

Les expressionnistes allemands faisaient un usage arbitraire de la couleur car ils ne peignaient

pas ce qu’ils voyaient mais cherchaient à refléter le sentiment intérieur que leur suscitait le

sujet.

Peu avant la guerre civile espagnole, Miró réalise une série de peintures qu’il appelle

« sauvages ». La couleur y est appliquée de manière subjective, avec des intentions de

dramatisation.

Les peintures les plus caractéristiques de Mark Rothko sont abstraites et symétriques ; elles

invitent à la méditation. Elles sont composées de bandes de couleurs intenses aux limites

diffuses sur le contour de la toile.

Andy Warhol a introduit la sérigraphie dans l’art. Ce système permettant de réaliser des

reproductions multiples d’un même thème était très courant dans le domaine de la publicité.

En toute cohérence, il appliquait des couleurs uniformes, industrielles et criardes.

Les Portraits imaginaires d’Antonio Saura présentent une gamme limitée de couleurs (gris,

ocres, terres, noir et blanc). L’absence de tons vifs, la spontanéité et la rondeur des coups de

pinceau transmettent une sensation d’angoisse.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à choisir une émotion parmi les douze options possibles. En

fonction de cela, choisis l’une des peintures proposées et extrais-en quelques couleurs.

La seconde phase consiste à choisir une photographique. Avec la palette de couleurs de la

phase précédente, essaie d’exprimer l’émotion de référence ou des sensations qui y sont

associées.

Tu pourras finalement comparer ta création avec une peinture de Miró sur le même motif de

la photographie.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Utiliser une couleur comme moyen d’expression

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Couleur niveau 3. Palette d’émotions

QU’APPRENONS-NOUS ?

• La couleur évoque des émotions et constitue un moyen d’expression plastique

• Miró utilise dans certaines de ses œuvres la couleur comme une importante ressource

d’expression

POUR EN SAVOIR PLUS...

Pour observer l’usage que fait Miró de la couleur en tant que moyen d’expression, nous

recommandons de visionner les vidéos PEINTURES SAUVAGES et NATURE MORTE AU

VIEUX SOULIER.

PROPOSITION PLASTIQUE : Portraits émotionnels

Fais des photographies de tes camarades de classe, amis ou des membres de ta famille.

Propose à la personne dont tu as fait le portrait d’exagérer le geste pour exprimer l’un de ses

traits de caractère ou une quelconque émotion. Fais une photocopie en noir et blanc de la

photographie et agrandis-la au format DIN A4 (le fais qu’il s’agisse d’une photocopie garantit

que l’encre ne se dissoudra pas dans l’eau).

Avec des aquarelles ou de la détrempe diluée, tu pourras travailler librement la couleur sur la

photocopie, en essayant d’accentuer l’expression dépeinte.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Écouter les couleurs

Il te faudra un ordinateur avec accès Internet.

La musique peut transmettre des émotions à travers les notes, mais également à travers

les paroles des chansons. Chaque groupe devra chercher sur Internet des chansons faisant

référence aux couleurs ou aux émotions associées aux couleurs.

Exemples : La chanson Yellow submarine fait référence à une couleur, même si celle-ci ne

transmet aucune émotion concrète. Le blues fait référence à la couleur bleue (blue en anglais)

comme synonyme de tristesse et mélancolie.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Texture niveau 1. Chemins en bronze

CHEMINS EN BRONZE

INTRODUCTION

Dans plusieurs sculptures de Miró, on reconnaîtra des objets. Pour la plupart, il s’agit de

trouvailles dues au hasard. En les associant, Miró ne tient pas compte de l’utilité ni du lien

existant entre ces objets dans la vie quotidienne. Ce qui l’intéresse, ce sont leur forme, leur

texture ou encore le dialogue qui peut s’établir entre eux.

Pour unifier l’ensemble, Miró fond la pièce en bronze afin de la rendre plus résistante et d’en

rallonger la vie. La technique utilisée (cire perdue) reproduit avec la plus grande fidélité la

texture originale des objets.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à classer l’image d’une sculpture en bronze réalisée par Miró. La

sculpture présente diverses textures, ce qui facilite la tâche.

La seconde phase consiste à jouer avec une sphère mobile qui laisse la trace d’une texture sur

le fond blanc. Le contact de la sphère avec les marges provoque un changement de texture,

de couleur et de largeur de la trace. Le résultat est une composition assez imprévisible et

éphémère.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Observer les textures des œuvres d’art

• Apprécier la diversité des textures

• Utiliser les textures avec une finalité créative

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Les textures peuvent être tactiles ou visuelles

• Les textures constituent un élément présent dans le langage artistique

POUR EN SAVOIR PLUS...

Nous recommandons de combiner cette activité avec FROTTAGE (Texture, niveau 2) pour

étudier l’effet des textures réelles sur le papier.

Nous recommandons de visionner la vidéo SCULPTURES EN BRONZE.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Texture niveau 1. Chemins en bronze

PROPOSITION PLASTIQUE : Marcher sur la Lune

Les motifs des semelles des chaussures varient grandement : ils peuvent être lisses, sans

le moindre dessin, ou avoir un dessin en relief. Ce sont des textures que l’on peut regarder

et toucher. Chez toi, cherche des chaussures aux semelles les plus originales possibles ;

rassemble autant de paires que tu peux. Répands du cirage liquide sur une semelle et

imprime-la sur une grande feuille de papier. C’est une empreinte dans un espace vierge, qui

peut évoquer le premier pas de l’homme sur la surface de la Lune.

Chaque texture imprimée peut être à l’origine d’un personnage ou d’un objet fantastique. Tu

peux définir cet habitant imaginaire de l’espace avec un gros marqueur ou à la cire.

AVEC LES YEUX FERMÉS : À la découverte de textures

Tu auras besoin de suffisamment de pâte à modeler pour faire plusieurs couches rectangulaires

fines. Cherche ensuite des objets ou un matériau dont la texture est spéciale ou caractéristique

(papier de verre, toile de jute, de carton ondulé, de la maille de fer, des pommes de pin, des

coquillages, etc.) et enfonce-les dans la pâte à modeler afin d’y fixer leur empreinte.

Tu pourras ensuite comparer les résultats avec tes compagnons. Avec les yeux bandés et en

travaillant uniquement au toucher, essaie d’associer les textures imprimées avec les objets et

les matériaux employés.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Texture niveau 2. Frottage

FROTTAGE

INTRODUCTION

Joan Miró a toujours eu un vif intérêt pour l’expérimentation. Il a travaillé avec des supports

communs dans l’art tels que la toile ou le papier mais aussi sur du bois, du carton, du papier

de verre, de la toile de jute ou du cuivre.

Le support représentait pour Miró un stimulus qui l’incitait à créer ou qui exigeait d’autres

matériaux, d’autres textures.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à classer des œuvres de Miró en fonction de la variété des textures

caractéristiques des matériaux employés.

La seconde phase consiste à réaliser une composition dans un espace quadrillé. Si tu le

souhaites, tu peux modifier les coordonnées prédéterminées. Remplis ensuite les espaces

disponibles avec des fragments de textures extraites des murs et du sol de la Fundació Joan

Miró. Enfin, superpose une feuille de papier et frotte-la avec une barre de couleur pour y

transférer les textures réelles.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Identifier les textures des œuvres d’art

• Apprécier les qualités tactiles des objets et matériaux

QU’APPRENONS-NOUS ?

• La texture en tant que ressource plastique

• Les types de textures : réelles ou calquées

POUR EN SAVOIR PLUS...

L’activité PROJET POUR UN MONUMENT (Volume, niveau 2) nous permet d’observer

comment le fait d’altérer le matériau d’un objet déterminé influe sur notre perception.

Nous recommandons de visionner la vidéo L’ASSASSINAT DE LA PEINTURE.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Texture niveau 2. Frottage

PROPOSITION PLASTIQUE : À la pêche de textures

Il te faudra une feuille de papier dont les dimensions et la couleur peuvent varier et une barre

de couleur (cire, fusain, craie, graphite).

Tu peux pêcher des textures à la maison, à l’école, dans la rue, au parc... Pour pêcher des

textures, il faut être un bon observateur. Si tu y prêtes attention, tu te rendras compte de

la variété infinie des textures qui nous entoure. Chaque fois que tu trouves une texture

intéressante, pose le papier dessus et frotte fort avec la barre plate. Dès que tu en auras un

certain nombre, découpe les feuilles en formes d’animaux marins ou inventées. Colle-les

ensuite sur un papier ou une feuille de bristol de couleur bleue et organise la composition

comme s’il s’agissait d’un aquarium, d’un lac ou de fonds marins.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Paires tactiles

Tu auras besoin de quelques objets qui aient un peu de relief sans être trop gros ni grands (tels

qu’une pièce de monnaie ou une clé). D’une part tu obtiendras des empreintes d’objets en

les pressant sur une surface molle de terre ou de pâte à modeler. D’autre part, tu obtiendras

des impressions par frottage, en dessinant fort au crayon sur un papier posé sur l’objet. Plus

le nombre d’objets sera élevé, plus l’activité sera intéressante. L’étape suivante consiste à

trouver les correspondances entre l’objet de référence, son empreinte et la gravure (frottage),

si possible avec les yeux bandés.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Texture niveau 3. Incisions

INCISIONS

INTRODUCTION

Le peintre cubiste Louis Marcoussis a initié Miró à la technique de la pointe sèche. En 1938

les deux artistes décident de faire ensemble un portrait de Joan Miró. Marcoussis dessine

le visage, l’apparence de Miró. Miró donne libre cours à son inconscient en révélant tout un

monde intérieur et en envahissant l’espace avec des personnages, signes, astres, flammes et

oiseaux qui se confondent avec les tracés reproduisant les traits de son visage et ses mains.

Pour graver sur une planche de cuivre, un quelconque ustensile avec une pointe affilée

convient : par exemple, un burin, une aiguille en acier, un couteau ou un clou. Suivant l’ustensile

utilisé, le sillon sera plus ou moins profond. Les ombres et les effets de tons s’obtiennent en

gravant des lignes consécutives rapprochées ou en créant une trame de lignes croisées. Un

fois la planche gravée et teintée, l’image est imprimée sur un papier. L’image gravée et l’image

imprimée sont spéculaires.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à observer une matrice de gravure travaillée par Miró montrant

les incisions caractéristiques. Ci-dessous tu trouveras six épreuves d’artiste correspondant à

divers stades du processus créatif que tu dois classer dans l’ordre.

La seconde phase t’invite à agir sur une planche de cuivre, avec une simulation du processus

de gravure chalcographique. Tu peux également dessiner des formes et ajouter des trames

visuelles préétablies pour créer des ombres. Une fois la composition prête, choisis une couleur

pour appliquer l’encre. L’écran montre alors l’impression sur papier.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Observer les incisions sur une matrice de gravure chalcographique

• Observer l’usage de trames visuelles en tant que ressource plastique

• Utiliser les trames en tant que ressource plastique

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Les trames en tant que textures visuelles

• Les trames en tant que ressource plastique

• Introduction au processus de travail chalcographique

• Miró a également travaillé la technique de la gravure

POUR EN SAVOIR PLUS...

Nous recommandons de visionner les vidéos LE TRIOMPHE DU SIGNE et POÉSIE ET LIVRES.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Texture niveau 3. Incisions

PROPOSITION PLASTIQUE : Modélographie

Il te faut de la pâte à modeler, des cure-dents ou autres ustensiles pointus, de la détrempe, un

pinceau ou un rouleau et du papier. Étale la pâte à modeler pour obtenir une surface homogène

d’environ 5 mm d’épaisseur qui nous servira de matrice. Dessine dessus en creusant des

sillons avec un cure-dent, une aiguille ou un quelconque ustensile pointu. Tu peux également

faire des tracés courts et répétés, séparés ou croisés, ou des regroupements de points à la

manière d’une trame pour créer des effets d’ombres. Lorsque tu as fini, laisse durcir un peu la

pâte à modeler et peins-la. Avec un pinceau, une éponge ou un rouleau, applique avec soin

une fine couche de détrempe, en évitant les excès de peinture qui pourraient boucher les

incisions. Pose une feuille de papier au contact de la partie peinte encore humide. Puis exerce

une légère pression pour que la peinture s’imprime sur le papier sans déformer la matrice.

AVEC LES YEUX FERMÉS : À propos de gravure

La technique de la gravure est difficile à comprendre si on ne peut voir le résultat final. Il

te faudra une feuille d’acétate (cela peut également être une feuille de papier), une base

moelleuse et des ustensiles pointus (stylo, crayon, fourchette, cuillère, trombone, etc.). Place

l’acétate sur la base moelleuse. Avec les ustensiles sélectionnés, exerce une pression sur la

feuille d’acétate afin d’obtenir des trames : groupes de points, série de rayures, succession

de courbes, grillages… Il ne s’agit pas de faire des trous mais de laisser une marque profonde

sur le support. Ce qui nous intéresse est, en fait, l’envers en relief de l’acétate qui montre

l’effet en négatif de l’opération préalable. Cette gravure en négatif est comparable à l’écriture

et la lecture manuelle en système braille : les points sont pratiqués sur une face et lus sur

l’autre.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Forme niveau 1. Plein et vide

PLEIN ET VIDE

INTRODUCTION

Les formes organiques prédominent dans les peintures de Miró. Ces formes sont, parfois,

bien délimitées et constituent des variations libres de figures géométriques, comme par

exemple des ronds, des ovales ou des carrés ; d’autres fois, il s’agit simplement de tracés

plus ou moins compacts évoquant la calligraphie.

Le fond sur lequel ces formes se trouvent peut suggérer un intérieur comme un paysage ou

un espace indéterminé.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à compléter une peinture de Miró en insérant les formes qui

manquent.

Pour la seconde phase, tu disposes d’un espace distribué en six zones, chacune d’une

couleur ainsi que de quatre figures géométriques de base. Celles-ci extraient du fond une

pièce avec une forme équivalente en y laissant un espace vide. L’activité consiste à réaliser

une composition en extrayant des formes et en les replaçant.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Différencier la forme et le fond dans certaines œuvres de Miró

• Réaliser une composition avec des formes sur un fond

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Les concepts de forme et de fond

POUR EN SAVOIR PLUS...

Pour approfondir le travail sur les formes géométriques de base, nous recommandons de

combiner cette activité avec MÉLODIES PEINTES (Couleur, niveau 2).

Pour approfondir le travail sur les formes géométriques et organiques, nous recommandons

de combiner cette activité avec COLLAGE DE FORMES (Forme, niveau 2).

Pour approfondir le travail sur le plein et le vide, nous recommandons de combiner cette

activité avec SYMÉTRIES (Composition, niveau 2).

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Forme niveau 1. Plein et vide

PROPOSITION PLASTIQUE : Construire un dessin

Il te faut un carton de format DIN A4 qui servira de support pour notre travail. Il te faut également

de la colle blanche, de la peinture de couleur et des pinceaux. Tu peux utiliser les pièces d’un

vieux jeu de construction en bois ou fabriquer des formes avec du carton découpé.

Pour commencer, prépare le fond avec de la peinture. Une fois sec, distribues-y les pièces en

bois ou en carton jusqu’à obtenir une composition qui te plaise. Ensuite colle-les et peins-les.

(Si la peinture n’adhère pas bien sur les pièces en bois, tu peux mélanger la peinture avec un

peu de colle blanche).

AVEC LES YEUX FERMÉS : Formes poinçonnées

Il te faudra une feuille de bristol, un poinçon et une base moelleuse. Mets la base moelleuse

en place et pose la feuille de bristol dessus. Crée des formes en perforant la feuille de bristol

avec le poinçon, jusqu’à ce que la forme se détache. La feuille de bristol constitue la toile

et les formes poinçonnées sont les éléments de la composition. Lorsque tu as fini, tu peux

proposer à tes compagnons d’essayer d’identifier les formes évidées au toucher.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Forme niveau 2. Collage de formes

COLLAGE DE FORMES

INTRODUCTION

Fernand Léger a essayé d’harmoniser l’homme avec la machine, qu’il considérait comme son

modèle. Son œuvre se base sur le contraste : des lignes droites et des courbes, horizontales

et verticales, des couleurs vives et des tons neutres, des formes planes et modelées, des

formes organiques et géométriques.

Avec La famille, Miró convertit une scène quotidienne en univers délirant, où les personnages

ont l’aspect d’automates ou de plantes, et où les figures géométriques côtoient, en toute

normalité, les éléments organiques.

La création de Paul Klee intègre des concepts contraires tels que la linéarité et le colorisme,

l’analyse et la spontanéité, l’organicisme et la géométrie ou la figuration et l’abstraction.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à choisir une œuvre et classer les formes qui y sont mises en

valeur. Pour la classification, on distingue les formes organiques des formes géométriques.

La sélection s’effectue en faisant glisser les concepts « organique » ou « géométrique » sur

l’image.

Pour la seconde phase, tu dois réaliser une composition libre avec des formes organiques

et / ou géométriques. Pour les formes organiques, tu disposes d’une série de formes

préétablies que tu peux transposer sur le fond de couleur de l’écran. En contact avec le fond,

extrais une portion équivalente qui laissera à découvert une couche d’une autre couleur, et

ainsi de suite. Pour les formes géométriques, utilise l’outil « lasso polygonal » qui permet de

dessiner des lignes droites. Chaque fois que tu fermes une forme, extrais-la du fond et tu

pourras la déplacer dans un autre endroit.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Identifier des formes organiques et géométriques dans les œuvres d’art

• Différencier les formes organiques des formes géométriques

• Utiliser les formes organiques et géométriques pour réaliser une composition personnelle

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Les types de textures : organiques et géométriques

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Forme niveau 2. Collage de formes

POUR EN SAVOIR PLUS...

Pour approfondir le travail sur les formes géométriques de base, nous recommandons

de combiner cette activité avec PLEIN ET VIDE (Forme, niveau 1) et MÉLODIES PEINTES

(Couleur, niveau 2).

Pour étudier le collage en tant que photomontage, nous recommandons de combiner cette

activité avec ENTRE LES LIGNES (Composition, niveau 3).

Nous recommandons également de visionner les vidéos LE PARIS SURRÉALISTE,

L’ASSASSINAT DE LA PEINTURE et COLLAGE.

PROPOSITION PLASTIQUE : Des formes qui peignent

Tu auras besoin de peinture de plusieurs couleurs, de pinceaux, de pâte à modeler, de matériel

de récupération et d’une feuille de papier (ou d’une feuille de bristol) qui te servira de support.

Pour commencer, rassemble du matériel de récupération aux formes géométriques, comme

par exemple des pots de yaourt, des bouchons de bouteille, d’anneaux, de boîtes ou

d’emballages de médicaments… Tu utiliseras ce matériel, en le trempant dans la peinture

à la manière de tampons, pour estamper le support. Quant aux formes organiques, tu les

obtiendras à partir de pâte à modeler.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Identités occultes

Rassemble plusieurs objets, certains aux formes organiques (courbes, ondulations) et d’autres

aux formes inorganiques ou géométriques (droits, angulaires). Sur une feuille de bristol ou un

carton, trace le contour des objets choisis puis découpe les formes. Fixe-les ensuite sur un

support plat et confectionne une composition tactile. Une fois terminée, montre ta composition

à un compagnon et demande-lui d’essayer d’identifier les éléments d’origine.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Forme niveau 3. Abstractions

ABSTRACTIONS

INTRODUCTION

La trajectoire artistique de Joan Miró se compose d’étapes très différentes. Au début, il avait

pour principal intérêt d’observer soigneusement la réalité et d’en faire une représentation

fidèle au modèle, qu’il s’agisse d’un portrait, d’un paysage ou d’une nature morte. Par la suite,

il a soumis ses sujets à une transformation subjective, voire à une déformation expressive.

Finalement, il a converti certains éléments en signes qu’il utilise de manière continue.

Certaines œuvres des dernières années font preuve d’un dépouillement extrême frisant

l’abstraction. Néanmoins, Miró à toujours nié être un artiste abstrait : « Pour moi, disait-il,

une forme n’est jamais quelque chose d’abstrait ; elle est toujours le signe de quelque chose.

C’est toujours un homme, un oiseau ou quelque chose d’autre. »

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à classer une série de représentations d’un même motif, du plus

figuratif au plus abstrait.

Lors de la seconde phase, tu devras réaliser une composition abstraite. Le point de départ

est une image photographique. Calques-en certaines parties, en simplifiant ou en mettant

en évidence ce que tu crois approprié. Tu peux également suggérer un effet d’ombre ou de

relief en y appliquant divers tons de gris. Le dessin implique déjà une altération de l’image

initiale, un premier degré d’abstraction ; mais tu disposes en outre de fonctions spécifiques

de transformation : zoom ou échelle avec déplacement ; blur ou flou ; altération chromatique ;

pixelement et style de raccord avec coin.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Observer diverses manières de représenter la réalité

• Définir des degrés dans les concepts de figuration et d’abstraction

• Comprendre que les formes abstraites peuvent avoir un rapport avec la réalité

• Entreprendre des processus de transformation de la réalité destinés à créer des formes

abstraites

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Les types de textures : figuratives et abstraites

• Les processus d’abstraction de la forme

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Forme niveau 3. Abstractions

POUR EN SAVOIR PLUS...

L’activité BESTIAIRE DE SIGNES (Symbologie, niveau 2) permet d’étudier le processus dans

le sens inverse : de l’abstraction à la figuration.

Les vidéos INTÉRIEUR HOLLANDAIS I et PORTRAITS IMAGINAIRES apportent de plus

amples informations sur les transformations formelles. La vidéo LE TRIOMPHE DU SIGNE

incite à la réflexion sur le concept de l’abstraction. La vidéo AUTOPORTRAIT présente le

concept de l’abstraction comme un procédé de schématisation et de synthèse.

Nous recommandons également de naviguer dans les modules d’EXPLORATION.

PROPOSITION PLASTIQUE : Portrait total

Tu auras besoin d’un appareil photo, d’une imprimante, de ciseaux, de feuilles blanches

de papier, d’acétate transparent, de bâton de colle, d’un marqueur indélébile, de peintures

acryliques (ou de détrempe mélangée à de la colle) et de pinceaux.

Choisis un modèle et fais-en le portrait sous différents angles, à différentes distances et,

si possible, à divers moments ou sur plusieurs jours. Imprime les photographies en noir et

blanc, au format DIN A4. Découpe les images en essayant d’isoler les divers organes et

parties du visage. Puis fais un photomontage à partir d’une sélection des fragments. Essaie

de reconstruire une vision cohérente du visage et de mettre en évidence la pluralité de l’étude

réalisée. (Il ne s’agit pas de viser la concordance ni le réalisme, mais de regrouper diverses

facettes de la personne photographiée).

Avec le marqueur, calque le photomontage sur la feuille d’acétate. Essaie de synthétiser les

formes et, au besoin, de les géométriser. Tu peux colorier le portrait final avec de la peinture

acrylique, en utilisant la couleur de manière libre et expressive.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Personnage fortuit

Chaque participant doit penser à trois concepts et les écrire sur des bouts de papier individuels.

Les concepts doivent tenir compte des catégories suivantes : animaux, plantes ou fruits,

minéraux, objets, univers. Introduis les bouts de papier dans une boîte et mélange le tout.

Chacun son tour, les participants prennent trois bouts de papier : le premier correspondra

à la tête d’un personnage imaginaire, le second à son corps, et le troisième à ses jambes.

Ils devront ensuite dessiner ou décrire verbalement leur personnage avec un maximum de

détails.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Volume niveau 1. Rencontre d’objets

RENCONTRE D’OBJETS

INTRODUCTION

L’objet est le point de départ de la plupart des sculptures de Miró. Des objets quotidiens, des

outils, des fruits et des déchets que Miró ramasse sur le chemin ou la plage de Mont-roig, qu’il

trouve chez lui ou qu’il achète parfois. Il les associe, en fait un assemblage. Généralement, le

processus s’achève avec la fonte de l’ensemble en bronze.

Au cours des dernières années de sa vie, Miró réalise des sculptures en bronze qu’il peint

avec des couleurs élémentaires.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

Lors de la première phase tu découvres une sculpture de Miró. L’œuvre est le résultat d’une

combinaison d’objets transformés en bronze et différenciés par la couleur. Tu verras la

silhouette de la sculpture et des objets similaires à ceux que Miró a utilisés pour réaliser

l’œuvre. Tu dois faire glisser chaque composant à sa place jusqu’à ce que la pièce entière soit

reconstruite. C’est alors que tu pourras faire tourner la sculpture et la voir sous divers angles.

Pour la seconde phase, réalise une sculpture en combinant des objets sur un socle. Tu peux

également peindre les éléments de la composition.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Observer en détail les sculptures de Miró

• Se rapprocher de la tridimensionnalité de la sculpture

• Créer des sculptures en combinant des objets quotidiens

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Miró a également fait des sculptures

• Une sculpture est une œuvre artistique qui a du volume

• La sculpture peut être observée sous divers angles

• La combinaison d’objets est un moyen de réaliser des sculptures

POUR EN SAVOIR PLUS...

Pour étudier la relation entre la sculpture et son contexte, nous recommandons l’activité

PROJET POUR UN MONUMENT (Volume, niveau 2).

Nous recommandons de visionner la vidéo LA SCULPTURE ET L’OBJET.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Volume niveau 1. Rencontre d’objets

PROPOSITION PLASTIQUE : Entre plats et marmites

Cette activité se déroulera dans la cuisine. Rassemble de petits objets que tu y trouveras,

comme par exemple des petites cuillères, des cure-dents, des baguettes chinoises, des

anneaux de boîtes de conserve ou de rafraichissements, des bouchons de bouteille, etc.

Prépare une pâte à modeler à base de farine, de sel et d’eau (2 verres de farine, 1 verre de

sel et 1 verre d’eau).

Travaille sur une assiette pour ne rien salir. L’assiette peut également représenter le socle de

ta sculpture. Avec la pâte, modèle une forme à ton goût ; tu pourras ensuite y incruster des

objets. Il convient de faire tourner l’assiette de temps en temps et d’observer le processus sous

d’autres angles, comme si tu contemplais une sculpture. Si tu souhaites unifier l’ensemble, tu

peux le peindre avec de la détrempe mélangée à de la colle blanche.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Naissance d’une sculpture

Tout au long de la journée, rassemble des objets qu’en temps normal tu jetterais à la poubelle

ou que tu trouveras : des bouchons de bouteille, des Tétra briks de lait, une serviette en

papier, une enveloppe, une image, des tubes en carton, une pierre... Essaie de composer une

figure avec ce matériel. Le processus de réalisation doit tenir en compte du fait que la figure a

du volume et doit s’avérer intéressant sous divers angles. Il est également important que les

éléments aient un rapport avec ce qu’ils représentent, que ce soit au niveau de la forme ou

de la fonction qu’ils remplissaient avant d’être recyclés. Tu obtiendras finalement une série de

personnages aux diverses caractéristiques physiques. Tu peux essayer d’imaginer comment

ils se comporteraient les uns avec les autres ou les regrouper en fonction de ce que tu crois

qu’ils ont en commun.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Volume niveau 2. Projet pour un monument

PROJET POUR UN MONUMENT

INTRODUCTION

La première sculpture de Miró (Personnage, 1931) est le fruit de l’assemblage d’objets réels.

Vingt ans plus tard, il réalise une série de petits projets pour des monuments où il combine

des objets réels sur une base de ciment, de pierre ou de bois.

Néanmoins, le matériau le plus fréquent dans les sculptures de Miró est le bronze, qui donne

leur homogénéité aux œuvres.

Dans les années soixante, Miró réalise plusieurs sculptures destinées à des emplacements

en plein air. L’échelle des œuvres augmente alors et, même s’il continue à travailler avec le

bronze, il réalise également des sculptures en marbre, en béton et en résine de polyester.

De par le passé, les matériaux sculpturaux devaient être « nobles et résistants » (bronze,

marbre). La sculpture actuelle incorpore de nouveaux concepts (elle peut être éphémère, par

exemple), ainsi que de nouveaux matériaux.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

Lors de la première phase, observe trois sculptures, chacune d’un artiste et d’un matériau

différent. Après avoir identifié les matériaux, associe-les aux sculptures correspondantes.

Pour la seconde phase, conçois un projet de sculpture. En premier lieu, choisis le lieu où

tu voudras installer la sculpture. Réalise ton projet sur un papier superposé à l’image. Tu

disposes d’un échantillonnage d’objets pour choisir les éléments qui constitueront l’œuvre.

Tu les assembleras pour la confectionner. Finalement, tu pourras décider du matériel et y

incorporer des annotations ou dessiner dessus.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Connaître et identifier les matériaux sculpturaux d’œuvres de divers artistes

• Créer une sculpture en pensant à l’environnement dans lequel elle doit être placée et aux

matériaux

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Il existe divers matériaux sculpturaux

• Les sculptures peuvent être installées dans divers endroits

• Les sculptures peuvent être munies d’un socle ou non

• L’altération de l’échelle en tant que ressource sculpturale

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Volume niveau 2. Projet pour un monument

POUR EN SAVOIR PLUS...

Pour approfondir la relation de la sculpture avec l’espace, nous recommandons l’activité

L’OBJET INVISIBLE (Volume, niveau 3).

Pour approfondir le travail de composition, nous recommandons de combiner l’activité avec

ENTRE LES LIGNES (Composition, niveau 3).

Nous recommandons également de visionner les vidéos LA SCULPTURE ET L’OBJET,

SCULPTURES EN BRONZE et SCULPTURE PUBLIQUE.

PROPOSITION PLASTIQUE : La rue de l’Art

Construis la maquette d’une ville imaginaire, avec une place, de larges trottoirs et une zone

piétonne. Pour cela, des boîtes en carton d’aliments ou de médicaments, des emballages

vides divers ou des tubes en carton peuvent t’être utiles. En fonction de leurs caractéristiques

spécifiques, attribue-leur un rôle ou un autre. Pour renforcer ce rôle, peins-les avec de la

peinture acrylique ou de la détrempe mélangée à de la colle et colle-les sur une base rigide.

Tu peux créer d’autres détails (bancs, poubelles, lampadaires, clôtures, végétation, feux

tricolores) avec de la pâte à modeler peinte, des cure-dents collés ou du carton découpé.

Tu peux également utiliser des jouets dont l’échelle correspond à celle de la maquette

(voiturettes, personnages, animaux). Confectionne ensuite quelques sculptures et place-les

dans des endroits appropriés, avec ou sans socle.

Tu peux modeler les sculptures avec de l’argile ou de la pâte à modeler et les peindre par

la suite ; tu peux également réaliser des constructions avec du matériel de récupération ou

encore utiliser directement des objets réels dont les dimensions attirent l’attention.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Étude de terrain

Choisis des sculptures publiques ou commémoratives de ta ville. Localise leurs coordonnées

avec un GPS ou sur Internet. Rends-toi ensuite sur les lieux et réalise un recueil de

données incluant le matériau avec lequel les œuvres sont conçues, leur échelle et leurs

caractéristiques physiques. Ces données doivent être recueillies de manière empirique,

in situ. Il est particulièrement intéressant d’indiquer ce que les œuvres te communiquent

directement, au-delà des prétentions de l’artiste ou de l’importance et de la signification

de l’œuvre dans le contexte de l’Histoire de l’Art. Prends note des formes, mais également

des qualités de matériaux (dureté, texture, température) ; indique comment l’environnement

influe sur l’œuvre ; si celle-ci à suffisamment d’espace pour « respirer » ou si elle est enserrée

parmi d’autres éléments ; s’il y a du mobilier urbain à proximité ; si l’endroit est silencieux ou

bruyant ; s’il permet une proximité ou s’il marque une distance avec les piétons ; constate

les proportions de l’œuvre par rapport aux bâtiments; l’aspect des pavés... Ensuite on pourra

évaluer les sculptures d’un point de vue sensoriel, plus qu’intellectuel.

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Volume niveau 3. L’objet invisible

L’OBJET INVISIBLE

INTRODUCTION

Le titre d’une œuvre d’art répond à divers critères.

Il arrive qu’il vienne renforcer ce qui semble évident. À titre d’exemple, l’intervention de Robert

Smithson au Great Salt Lake, en Utah. Le titre, Jetée spirale, corrobore tant la fonction que la

forme de son travail.

À d’autres occasions, l’artiste renonce à intituler son œuvre pour en affirmer le caractère

autonome ou pour éviter une quelconque implication émotionnelle.

Le titre peut, d’autre part, avoir une influence décisive dans l’appréciation du sens d’une

œuvre. Le fait d’appeler Fontaine ce qui objectivement n’est autre qu’un urinoir, comme l’a

fait Marcel Duchamp, marque une distance ironique entre l’auteur et son œuvre et force le

spectateur à accepter de nouvelles règles de jeu.

Cela peut également renvoyer au monde symbolique particulier à l’auteur, comme c’est le cas

pour les sculptures Femme, monument, L’oiseau se niche sur les doigts en fleurs et Femme

assise et enfant, dans lesquelles on retrouve la femme et l’oiseau, des motifs récurrents chez

Miró.

Transparent, le paysage nous indique que ce qui attire l’attention de l’artiste (Pep Duran) ne

sont pas seulement les éléments physiques qui composent la pièce, mais également le jardin

qui l’entoure et qui s’y reflète. La pièce apparaît ainsi reliée à l’environnement et ne pourrait

pas exister sans ce dernier.

Le peigne du vent XV, d’Eduardo Chillida, installé à une extrémité de la baie de La Concha, à

Saint-Sébastien, est une autre œuvre indissociable de son contexte. Les pièces en acier sont

incrustées dans les rochers du littoral, mais n’opposent aucune résistance aux assauts de la

mer. Le titre précise la nature poétique de cette relation.

Une chambre où il pleut toujours, de Juan Muñoz, constitue un autre exemple d’installation.

L’œuvre est inachevée, ce qui confère une aura mystérieuse au titre. La cage qui contient la

scène délimite la pièce, camouflée sous des arbres. Les ouvertures entre les grilles incitent

à regarder, de sorte que le rapport avec le spectateur devient plus intime, plus existentielle.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La première phase consiste à déduire les titres des sculptures proposées.

La seconde phase consiste à créer une installation dans une salle de la Fundació Joan Miró. Tu

disposes de divers modèles de cage que tu dois suspendre au plafond et éclairer frontalement

ou latéralement. Une fois éclairée, la pièce disparait et il ne reste plus que l’ombre projetée

sur l’un des murs.

OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?

• Observer les sculptures d’artistes différents

• Conclure le titre de certaines sculptures éloignées d’une représentation réaliste

• Créer une installation virtuelle et éphémère

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Volume niveau 3. L’objet invisible

QU’APPRENONS-NOUS ?

• Les sculptures peuvent être figuratives, abstraites ou conceptuelles

• Les titres des œuvres peuvent fournir des pistes sur le message que l’artiste a voulu

transmettre

• La sculpture intègre également la notion d’espace environnant

• Certaines sculptures ont été conçues pour des endroits concrets et ont pour objectif

d’impliquer le spectateur

POUR EN SAVOIR PLUS...

Nous recommandons de visionner la vidéo PROJET POUR UN MONUMENT.

PROPOSITION PLASTIQUE : Le chasseur d’ombres (entre installation et happening)

Il te faut du papier d’emballage noir, une lampe à pied avec une ampoule puissante, des craies,

un petit groupe de personnes et, si possible, une caméra vidéo ou un appareil photographique

ainsi qu’un trépied.

Dans un espace fermé, exempt d’objets et de meubles, recouvre de papier un ou plusieurs murs

ainsi qu’une partie du sol. Le groupe de personnes constituera les éléments d’une installation

vivante. Elles doivent se placer dans un endroit et une position déterminée. Situe la source de

lumière de sorte que l’ombre du groupe ou d’une personne se projette sur le papier. Trace le

contour de l’ombre avec une craie. Modifie de temps à autre la position de la source lumineuse

et substitue le chasseur d’ombres avec l’un des modèles. Si tu disposes d’une caméra, tu

peux enregistrer le processus ; tu peux également photographier totalement ou partiellement

le résultat.

AVEC LES YEUX FERMÉS : Mémoire des mains

Chaque participant doit modeler une forme en argile, avec les yeux bandés. Même si la forme

doit être d’une certaine complexité, il est préférable que la confection ne se prolonge pas

trop longtemps : elle peut évoquer une figure ou objet quelconques, mais il faut éviter que la

représentation soit trop facilement identifiable. Place-là ensuite dans une boîte (que tu identifies

avec ton nom ou une marque) et attends quelque temps. Au cours de ce laps de temps, l’argile

durcira tandis que le souvenir de ta création deviendra de plus en plus vague. Après quelques

jours, tente de produire la même forme, sans la regarder ni la toucher, en t’efforçant de te

remémorer son aspect, ses dimensions, son volume. Dès lors que tu penses y être parvenu

ou lorsque tu es incapable de te rappeler plus de détails, ouvre la boîte où tu gardais la

première version et compare-les. Remets la pièce originale dans la boîte et donne-la à un autre

participant. Il ne doit pas la regarder et peut seulement la toucher. Dès lors qu’il pense qu’il

l’imagine suffisamment, il la remet dans la boîte et dois tenter de la reproduire avec de l’argile.

En dernier lieu, on comparera la pièce originale, la copie faite de mémoire par son auteur ainsi

que la réplique réalisée par l’autre participant. Qui est le plus fidèle à la pièce d’origine ?

- Guide didactique - Fundació Joan Miró

Symbologie niveau 1. Transformations

TRANSFORMATIONS

INTRODUCTION

Au fil des années, le langage de Miró s’est réduit à quelques motifs. La présence de ces

motifs qui, tout au long de sa production, apparaissent avec diverses morphologies, deviendra

particulièrement importante à partir de 1940. Il s’agit d’éléments liés à la terre ou au ciel,

toujours plus stylisés et que Miró peindra dans les couleurs élémentaires. Les plus habituels

sont l’œil, les cheveux, le sexe, les oiseaux, les étoiles, les constellations, le soleil et la lune.

EN QUOI CELA CONSISTE ?