Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Marianne Borch - Text and Voice

Transféré par

api-38587060 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

53 vues6 pagesEstá traducido al castellano.

Copyright

© Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formats disponibles

DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentEstá traducido al castellano.

Droits d'auteur :

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formats disponibles

Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

53 vues6 pagesMarianne Borch - Text and Voice

Transféré par

api-3858706Está traducido al castellano.

Droits d'auteur :

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formats disponibles

Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 6

Marianne Borch, ed.

, Text and Voice: The Rhetoric of

Authority in the Middle Ages. Odense, UP of

Southern Denmark, 2004.

Preface (7-20)

La Modernidad comparte con la Edad Media una preocupación intensa

por la cualidad textual del mundo, por los signos, los sistemas de

signos y la naturaleza mediada de todo conocimiento humano de la

realidad. Sin embargo, estos intereses comunes se fundan en

premisas ontológicas contrapuestas: hoy, el descubrimiento del

significado es visto como una actividad puramente humana, mientras

que en la Edad Media se creía que el significado era una cualidad

inherente a la Creación, estuviera o no el hombre allí para percibirlo.

Además, hoy se considera que los significados surgen de diferencias

de signos vacíos en rearticulación permanente; en cambio, el signo

medieval está lleno de significado: palabras y cosas poseen

significado en virtud de su ligazón con la Palabra divina creadora

(según se ve en el Génesis y el Nuevo Testamento).

De ningún modo el pensamiento medieval niega que el lenguaje sea

una construcción social; es decir, esté determinado por el uso en

contextos históricos, políticos y sociales siempre cambiantes. Sin

embargo, la teoría lingüística medieval sostiene el valor de un uso

estable fundado en el Logos y considera el cambio lingüístico como

una decadencia, como un aspecto de la Caída misma. Esta norma es

tan crucial para definir el ethos medieval que algunos estudiosos han

trazado el comienzo del fin de la Edad Media –y el comienzo de la

literatura como un modo cognitivo independiente– en la

experimentación de los escritores vernáculos de las posibilidades

semánticas en modos irreconciliables con la norma lingüística

centrada en Dios.1

El mundo medieval es, pues, insistentemente logocéntrico; de modo

que el estudio de Dios es el estudio del signo y sus sistemas:

gramática, retórica, dialéctica. Incluso la lucha entre nominalismo y

realismo es entre dos variantes del presupuesto de que Dios

interviene en el lenguaje humano y que la semiótica es divina: la

metafísica cristiana es semiológica, según pone en evidencia el

comienzo del Evangelio de San Juan.

El Logos autorizante que dio peso a la palabra humana vino a la

humanidad bajo la forma de un libro: la Biblia. Además, para captar

este primer libro de Dios, el hombre tenía otro, pues el cosmos era

entendido como un segundo libro de Dios. Ambos testimonian la

unidad y unidireccionalidad de la historia providencial y así, estaban

disponibles para la interpretación de los fieles, como argumenta San

Pablo (Romanos 1:20)2 y como es ampliamente propagado durante la

Edad Media, siendo el caso más conocido la famosa cita de Alain de

Lille:

Omnis mundo creatura

Quasi liber et scriptura

1Jesse Gellrich (The Idea of the book in the Middle Ages, Ithaca: Cornell UP, 1985)

ha analizado el cambio epistémico central en la baja Edad Media como un cambio

en la actitud de los escritores vernáculos hacia la palabra humana: aunque

idealmente enraizada en el Logos, la palabra usada por escritores como Dante y

Chaucer gradualmente perdieron su fuerza como metáfora de unidad de la cultura

medieval. Así, “Chaucer’s fiction repeatedly defers the attempt to identify a ‘source’

for authority” (p. 198). Ver también Marianne Borch, Chaucer’s Poetics: Seeing and

Asking (Bagsværd, 1993), caps. 1-4.

2 “Porque las cosas invisibles [de Dios], su eterno poder y deidad, se hacen

claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de

las cosas hechas.”

Nobis est et speculum

La tendencia medieval a ver todo conocimiento como constituyente

de una sola unidad, internamente armoniosa, sugiere que incluso el

conocimiento humano fue conceptualizado como un tercer libro

autorizante, una Summa totalizadora.

Pero no todos los textos medievales fueron libros: a menudo fue

necesario recurrir a ingeniosas estrategias para lograr conformar un

texto individual a la norma ideal. Los textos seculares tenían una

relación precaria con la materia religiosa, en la medida en que la

propia noción de lo estético amenazaba el imperativo de una verdad

no adulterada. Los textos paganos habían sido preservados para la

posteridad gracias a la exégesis agustiniana, que salvaba el oro

egipcio; también el Libro de la Creación, o Naturaleza, era

interpretado de un modo que excluía la ilusión pagana,

particularmente la ilusión de que la naturaleza estaba viva, animada

por espíritus o aún con un alma.

La lectura autorizada requería, pues, de técnicas particulares, que no

provenían automáticamente de la tecnología de la escritura sino que

debieron desarrollarse penosa y tentativamente. De las técnicas de

lectura y las estrategias de escrituras para dar autoridad a los textos

medievales trata este libro.

En principio, debemos pagar tributo a los gigantes sobre cuyos

hombros estamos subidos para ver más lejos. Los que han estudiado

la arquitectura y el pensamiento medievales como estructuras

diseñadas para reflejar analógicamente un universo centrado en la

Palabra, y aun la Palabra misma, son los pioneros que posibilitan un

mayor avance, en la medida en que han explorado el ideal de –y la

aspiración hacia– la unidad textual.3 Sin embargo, un enfoque

exclusivo en lo ideal puede llevarnos a malinterpretar lo concreto: por

ejemplo, los desvíos de la norma pueden verse como heréticos o

pecaminosos dentro de la lógica binaria ideal, pero pueden pasar

inadvertidos los fenómenos de juego, necesidad práctica, luchas de

poder y constantes realineamientos dentro de la norma piadosa.

Podemos, pues, avanzar en la indagación de la relación entre el ideal

y las prácticas concretas. Tales prácticas hablan desde la materialidad

y las elecciones formales de los manuscritos y textos existentes, así

como desde el modo en que esos textos se posicionan frente a los

Libros de Dios.

El hecho de que podamos ver más lejos es causa tanto de placer

como de autocomplacencia. No debemos ser ciegos al grado de

determinismo cultural presente en el entusiasta historicismo actual

con su redescubrimiento de la Edad Media, no sólo centrada en textos

sino también autodefinida en términos textuales. La explosión del

interés en la Edad Media ha ocurrido en tándem con el “giro

lingüístico” de las últimas décadas, lo que llevó a experimentar el

período medieval como el más cercano al nuestro. La textualidad

medieval atrae a la modernidad en parte porque el concepto mismo

de un mundo textualizado tiene sentido para nosotros, pero no pudo

tenerlo para el empirismo iluminista y su postulado de la

transparencia lingüística. Además, nuestra predilección por lo

polémico, lo abierto y lo polivalente puede reflejarse en la compleja

Edad Media que se ha desplegado en las décadas recientes.4

Finalmente, puede ser que la revolución tecnológica actual nos haya

vuelto más conscientes del modo en que los textos debieron de

experimentarse antes de la imprenta: la computadora, pero antes

también la fotocopiadora, han llevado a la declinación del libro y a

una dependencia de

3 Por ejemplo, Erwin Panofsky, Gothic Arquitecture and Scholasticism (Cleveland:

World, 1968); Marcia Colish, The Mirror of Language: A Study in the Medieval Theory

of Knowledge (New Haven, Yale UP, 1968); Sheila Delany, “Undoing Substantial

Connection: The Late-Medieval Attack on Analogical Thought”, Mosaic, 5 (1972), 31-

52.

4 Robert Myles, en su Chaucerian Realism (Cambridge: D. S. Brewer, 1994) llega a

proponer que “rather than the ‘linguistic turn’ of the twentieth century, [it would be]

more accurate to speak of ‘a linguistic return’ ” (p. 39).

textos fragmentados, reunidos para propósitos inmediatos y

circunstanciales, una experiencia que nos devuelve a los manuscritos

con expectativas cambiadas.

Y todavía: con toda nuestra necesidad de mantenernos humildes

acerca del reciente progreso de la investigación, hay también una

ventaja en nuestra “afinidad electiva” con el período medieval que

permite insistir en el carácter positivo de ese progreso: la puesta en

cuestión, junto con la refutación de la textualidad iluminista y su

lógica binaria de la comprensión de la Edad Media que nos ha legado

la tradición crítica, ella misma hija del iluminismo decimonónico y de

la erudición del s. XX, sobredeterminadas, primero, por las tendencias

empiristas que iluminan un supuesto realismo social de una Edad

Media “novelística” y, luego a fines del s. XX, por el descubrimiento

de la alteridad del período medieval como el amado “Otro” idealizado

y homogéneo de la imaginación moderna.5 Ahora que la diversidad

cultural está en el centro de atención y que la textualidad tiene otra

vez el estatuto de metáfora epistémica (mediante la cual construimos

e interpretamos nuestro mundo), podemos efectuar una nueva

mirada y descubrir cómo nuestras concepciones modificadas abren

un panorama interesante del pasado histórico.

*

La autoridad de los libros y textos medievales deriva de su referencia

última a la Biblia y a su contexto institucional, la Iglesia; pero también

de otros contextos institucionales y sociales, así como de la

organización interna, el contenido y la apariencia física de los textos

mismos. Evocar un sentido propio del libro o texto medieval y

despojarlo de las asociaciones modernas comunes puede ser

relevante para contrastar el ejemplar viejo con el libro moderno.

Aun cuando el libro moderno típico es completamente secular –y

aunque después de la revolución digital, el texto está volviendo a ser

un concepto considerablemente fluido–, el libro sigue portando una

enorme autoridad y el encanto de una cómoda familiaridad: su

contenido es monitoreado por pares evaluadores y editores, es

encuadernado como unidad, impreso en ejemplares idénticos que

aseguran un punto de referencia común a todos los lectores,

predigerido por una cantidad de para-textos, registrado en un sistema

universal (ISBN) y con derechos de copyright que aseguran una

fuente o un autor identificables. La expectativa impone una unidad

heurística aún sobre el más destrozado ejemplar de un libro; sabemos

que se trata de una obra sola, de una colección de obras de un solo

autor o de un género determinado o de un tema. Un libro, además, es

confiable: el lector confía en que el libro, aunque no ofrezca la verdad

o una verdad, al menos su texto será coherente o tendrá indicios

claros que apunten a la fuente de incoherencia (un narrador

engañoso, por ejemplo).

La concepción moderna del libro como estable y unificado sin dudas

afecta nuestra lectura de los textos antiguos, que son ya presentados

al lector con una injustificada, aunque pragmáticamente necesaria,

apariencia de unidad: el volumen editado y anotado del texto

medieval. Sin duda esta facilidad de lectura se logra al costo de

perder todo acercamiento al tipo de experiencia propia de los lectores

medievales, sin duda conscientes de la fluidez de la palabra escrita

en su paso por las manos de diversos copistas en su transmisión.6 La

escasez de libros y de ejemplares de un mismo libro

5 Un caso de este último fenómeno: Paul Zumthor, Parler du Moyen Âge (Paris:

Minuit, 1980).

6 La preocupación de Chaucer por un texto propio “correcto”, evidenciado por su

severa amonestación a su copista en “Adam Scriveyn”, puede indicar su posición en

el umbral entre oralidad y escritura, y entre escritura como propiedad común y

como propiedad particular. M. T. Clanchy, From Memory to Written Record: England

1066-1307 (Oxford: Blackwell, 1979), ofrece un lúcido análisis de la transición de la

oralidad a la escritura en Inglaterra. En el presente libro, Birger Munk Olsen

identifica una línea divisoria

habrá hecho de la lectura una tarea exclusiva aún dentro de la

comunidad letrada, privando al lector individual de nuestro contexto

automático de información compartida –con su dimensión habilitante

de cohesión social y poder. Además, un libro frecuentemente no será

idéntico a su texto, una obra o una colección unificada por género y

tema. La voz narradora, también, habrá señalado cosas muy

diferentes a una audiencia medieval que la intencionalidad personal

que el lector moderno está acostumbrado a buscar.7 La minoría

letrada que dominaba el arte de la lectura tenía acceso a pocos libros,

a la vez que reconocía otras fuentes de autoridad no librescas.8 En

cuanto al texto medieval, su textualidad y autoridad son generados

por un complejo campo cultural constituido por variedad de

textualidades (oral y escrita, latina y vernácula, helenística y judía),

por luchas de poder con implicancias para el uso lingüístico (clerical /

cortesano; masculino / femenino) y por diferentes tecnologías

(oralidad y escritura). El texto moderno fue surgiendo del interjuego

de estos factores, lo que nos obliga a estar alertas frente a la “falacia

del pasado homogéneo”, así como frente a la falacia del desarrollo

homogéneo.9

Estas falacias pueden acechar aun tratando lo que parece una

tradición continua. Por ejemplo, Lars Boje Mortensen demuestra más

abajo, en “The Rethoric of the Latin Page”, de qué modo fenómenos

textuales idénticos terminan enmascarando diferencias de propósito y

significación: el contexto del más obvio gesto de obediencia a una

norma ideal (i.e. el latín como lenguaje autorizado para la

historiografía) vuelve problemático y aun frustrante el significado

“auto-evidente” del propio gesto. Así, estudiando cómo se

desarrollaron los recursos para señalar autoridad, aún el propio

término “texto medieval” se vuelve sospechoso, refiriéndose como lo

hace a textos de un período y un área geográfica demasiado

extensos.

Los escritores vernáculos enfrentaron más problemas que los

escritores latinos al tratar de establecer un sentido de tradición. La

escritura es un medio práctico para administradores y clérigos con un

gran interés en la estabilidad textual; los admirados y problemáticos

auctores clásicos se podían incorporar, vía interpretación alegórica,

como modelos de estilo o corrección moral. A menudo notamos cómo

la escritura creativa o “literatura” es un anacronismo, pero quizás

debamos dar un paso más y decir que “literatura” sería un anatema.

Mientras que hay evidencia de una floreciente tradición creativa oral,

cuya premisa es la variación constante, la escritura literaria es

problemática per se, porque fija y da autoridad a universos verbales

cuya textualidad se resiste a la analogía ortodoxa, a la compulsión

homogeneizante del Logos central. Un “Libro de Literatura” sobre el

modelo del Libro de Dios, el libro enciclopédico del conocimiento

humano, o un conjeturado Libro de Roma historiográfico, no puede

entre los manuscritos monásticos de los siglos XII y XIII: mientras los primeros son

encargados por obispos y abades, los últimos responden a requerimientos externos

a la Iglesia.

7 La erudición moderna ha localizado normalmente la autoridad de un libro en su

autor; pero hay que comprender la intencionalidad de un modo más amplio que

propósito consciente. En los años recientes se ve un creciente énfasis en las

determinaciones culturales de los artistas individuales. En los textos medievales de

autoridad reconocida, la tradición invalida cualquier intención particular, pero la

proximidad entre hablante y oyente, tanto física como cultural, en la comunicación

oral constituye un lazo cuasi-personal cuya ausencia de los textos escritos debe

remediarse mediante recursos específicos. Sobre la falacia intencionalista al

interpretar presencia autorial, ver aquí el artículo de A. C. Spearing, así como su

“Poetic Identity”, en A Companion to the Gawain poet (Cambridge: D. S. Brewer,

1997), pp. 35-51.

8 Véase From Memory to Written Record, Parte II, cap. 8. Los textos habrán tenido

dificultades para suplantar la autoridad de la palabra hablada. El desarrollo de la

escritura se dio fundamentalmente en el ámbito administrativo; en el resto del

campo cultural la comunicación oral siguió siendo el canal principal de difusión de

valores.

9 Cito de Janet Coleman, Medieval Readers and Writers, 1350-1400 (New York,

Columbia UP, 1981), p. 14.

evocarse sin implicar una catástrofe epistemológica. El significado del

tributo de Dante a Virgilio como su modelo en la Divina Comedia y en

el Convivio, o el del saludo de Chaucer de Troilus and Cryseide como

el hijo de “alle poesye” de “Virgile, Ovide, Omer, Lucan, and Stace”

(V, 1790-92), se apoya en la definición que hacen estos autores de su

obra como parte de la tradición literaria temporal que engloba lo

pagano y lo cristiano y cuya relación con el dogma cristiano es

inherentemente oblicua.

En las lenguas vernáculas, quizás por sus lazos con la palabra

hablada en su tránsito de la oralidad a la escritura, la fundación de

una tradición propia no depende sólo de relacionarse con los textos

clásicos paganos, sino también de la construcción de una nueva

autoridad que reemplace a la de la oralidad. En lugar de la capacidad

de control que tiene el narrador o poeta oral, que le permite adaptar

el texto a las necesidades inmediatas de tiempo, espacio y audiencia

específica, el texto escrito vehiculiza su autoridad a través del papel o

del pergamino, la puesta en página, la encuadernación y los recursos

formales desarrollados por escritores y copistas, usualmente no vistos

y desconocidos por los lectores, y probablemente alejado de ellos en

tiempo, espacio y presupuestos ideológicos.

Así, aunque el “libro”, como metáfora cultural unificadora y objeto

impresionante, ayudó a conferir estatus al texto medieval, un estatus

reforzado por las asociaciones materiales y textuales, serían objetos

altamente diferenciados, sujetos a modos de producción diferentes,

en tiempos y lugares diferentes, con muchas menos chances de

sobrevivir, que fueron creados durante un cambio cultural entre

oralidad y escritura, mientras el latín y las lenguas vernáculas

luchaban por dominar un campo determinado por múltiples agentes.

Vous aimerez peut-être aussi

- Evaluación Recuperación Final Filosofía Décimo 3pDocument3 pagesEvaluación Recuperación Final Filosofía Décimo 3pDANA VALENTINA OCHOA HERRERAPas encore d'évaluation

- Contrato VerbisDocument8 pagesContrato VerbisAntonio Nereira Carrasquilla100% (2)

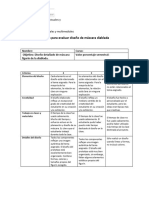

- Rubrica para Evaluar Diseño de MascaraDocument1 pageRubrica para Evaluar Diseño de MascaraLizbeth Alva GamarraPas encore d'évaluation

- Protocolo Hiperglucemia Abril2023Document12 pagesProtocolo Hiperglucemia Abril2023ElberPas encore d'évaluation

- Resumen de Historia Del Derechohistoria Del Common LawDocument255 pagesResumen de Historia Del Derechohistoria Del Common LawFrascaroli JavierPas encore d'évaluation

- Ensayo Energia SexualDocument3 pagesEnsayo Energia SexualAriadna CalderónPas encore d'évaluation

- Album Palabras Verano PDFDocument14 pagesAlbum Palabras Verano PDFMaria Gallart AlvarezPas encore d'évaluation

- Choque de CivilizacionesDocument20 pagesChoque de CivilizacionesSandra CalderónPas encore d'évaluation

- Tema 11 - Dios Nos Crea para La ComuniónDocument7 pagesTema 11 - Dios Nos Crea para La Comuniónzapatafm17Pas encore d'évaluation

- Diabetes Tipo 1 y Embarazo PDFDocument5 pagesDiabetes Tipo 1 y Embarazo PDFDionell RodriguezPas encore d'évaluation

- Musica PrecolombinaDocument5 pagesMusica PrecolombinaAnonymous LbXaayPas encore d'évaluation

- Taborda, Saúl, Julián Vargas (Novela)Document321 pagesTaborda, Saúl, Julián Vargas (Novela)EmmanuelPas encore d'évaluation

- Artesanía de PiuraDocument47 pagesArtesanía de Piuraemp5891Pas encore d'évaluation

- Asis La Plata 2018Document167 pagesAsis La Plata 2018yeffersonPas encore d'évaluation

- El Sida en Los Años 80Document10 pagesEl Sida en Los Años 80Jazz Gámez Dz TatsPas encore d'évaluation

- Como Estudiar en Estado AlfaDocument2 pagesComo Estudiar en Estado AlfaLucas TanneriPas encore d'évaluation

- La Lírica y La Métrica Esplicado.Document31 pagesLa Lírica y La Métrica Esplicado.Malena Mayorga MejíasPas encore d'évaluation

- Trabajo Monografico Ética - Grupo 3Document11 pagesTrabajo Monografico Ética - Grupo 3Kait Beckham Heras HerreraPas encore d'évaluation

- Montea VhsaDocument12 pagesMontea VhsaKarlaElizabethCastilloMadrigal0% (1)

- El Horizonte Hermenéutico de La ExégesisDocument2 pagesEl Horizonte Hermenéutico de La ExégesisCristian VargasPas encore d'évaluation

- Artículo Djament Sobre Mesianismo y TeoríaDocument14 pagesArtículo Djament Sobre Mesianismo y TeoríaJulio PrematPas encore d'évaluation

- 2021 TF Tema Musculos de La Cara o FacialesDocument3 pages2021 TF Tema Musculos de La Cara o FacialesSebastian Sael Hernandez GuzmanPas encore d'évaluation

- FichaDocument1 pageFichaCamila del PortilloPas encore d'évaluation

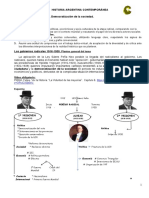

- Gui - A Gobiernos Radicales 1916-1930 (2023)Document6 pagesGui - A Gobiernos Radicales 1916-1930 (2023)Oriana Nadín PobletePas encore d'évaluation

- Osmosis Inversa Vs Intercambio IonicoDocument2 pagesOsmosis Inversa Vs Intercambio IonicorenzoGBPas encore d'évaluation

- AtelectasiaDocument16 pagesAtelectasiapancardo100% (1)

- Articulo Metaheurística P-Mediana 25-08-2020-1805Document22 pagesArticulo Metaheurística P-Mediana 25-08-2020-1805Benedicto VillagraPas encore d'évaluation

- De Fuentes y Guzmán, 1883. Recordación Flórida Tomo IIDocument466 pagesDe Fuentes y Guzmán, 1883. Recordación Flórida Tomo IISimon LatendressePas encore d'évaluation

- Cemex PDFDocument276 pagesCemex PDFDiego GarzónPas encore d'évaluation

- Cognición Social en La Epilepsia Infantil Con Picos CentrotemporalesDocument21 pagesCognición Social en La Epilepsia Infantil Con Picos CentrotemporalesCarina CamponeroPas encore d'évaluation