Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

COURSpolycopié2

COURSpolycopié2

Transféré par

Tb Soufiane0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

29 vues35 pagescours ponts chap 2

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentcours ponts chap 2

Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

29 vues35 pagesCOURSpolycopié2

COURSpolycopié2

Transféré par

Tb Soufianecours ponts chap 2

Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 35

2- TABLIERS DES GRANDS OUVRAGES

Vu limportance du panorama des grands ouvrages et la diversité des

Matériaux et des techniques utilisés, nous nous restreindrons isi a la

description des grands ouvrages les plus fréquemment construits ces

demiéres années au Marcc

— les ponts & poutres préfabriquées précontraintes :

— les ponts-caissons précontraints,

Les poutres précontraintes par post-tension permettent la réalisation de

tablier a travées indépencantes de portées entre 30 et 50 m. Les principaux

avantages de ce type d'ouvrage sont la robustesse, la facllité d'exécution et

"€conomie. Cependant leur faible élancement constitue un handicap en site

urbain|

Quant aux ponts-caissens, ils sont réalisés par poussage ou en

encerbellement (et parfois sur cintre si les conditions d'appui de

"échafaudage sont favoratles techniquement et économiquement).

Avec la technique de poussage unilatéral ou bilatéral, [a portée déterminante

courante est comprise entre 35 et 65 m

La construction par encorbellement autorise la réalisation de grandes portées

de 130 a 140 met permet méme d'atteindre 200 m

59

2.1. - LES PONTS A POUTRES PREFABRIQUEES

PRECONTRAINTES

2.1.4 - PRINCIPE :

La technique consiste a préfabriquer la structure maitresse du tablier @ savoir

les poutres, sur une aire spécifique et spécialement aménagée, a leur mise

en place sur les appuis definitifs par un procédé et des outils appropriés et &

la liaison transversale des poutres par un hourdis sous chaussée et des

entretoises.

Le tablier comporte généralement des travées isostatiques reliées par des

joints de dilatation dont leur nombre est souvent réduit, pour améliorer le

Confort de 'usager, en réaiisant une continuité du hourdis (dalle de continuité)

tous les deux ou trois travees.

2.1.2 - DOMAINE D'UTILISATION :

Les portées habituelles sétendent de 30 a 50 m, la portée économique et

fréquente étant entre 35 et 40 m.

La réalisation douvrage & poutres préfabriquées exige un matériel de

préfabrication et de mise en place assez coliteux et qui ne peut se justifier

€conomiquement que lorsque le nombre de Poutres est suffisant ( > 12 en

général).

2.1.3 - AVANTAGES ET INCONVENIENTS

2.4.3.1 - Avantages :

+ Rapidité d’exécuticn ;

* Standardisation des éléments et répétitivité des opérations assurant

des gains de coiit et de qualité ;

* Suppression des cntres et échafaudages.

2.1.3.2 - Inconvénients :

+ Multiplicité des joirts de chaussée ;

¢ Déformation différée des poutres vers le haut pouvant étre perceptible

par 'usager et méne nuisible a la sécurité.

60

2.1.4 - REGLES DE CONCEPTION ET DE PREDIMENSIONNEMENT

2.1.4.1 - Poutres :

Normalement les poutres sont en double té de hauteur constante et ayant les

caractéristiques géomeétricues suivantes

* hauteur économique de l'ordre de 1/17 ce la portée ;

* ame d'épaisseur constante en travée (18 & 25 cm avec un coffrage

vibrant et 25 30 cm si la vibratior du béton est assurée par

aiguilles). Au voisinage des appuis lame est épaissie

progressivement ;

* Table de compression de largeur au moins égale a 0,6 fois la

hauteur ;

* talon de section suffisante pour le passage des cables et la limitation

de la compression du béton.

L’espacement des poutres varie de 2,5 43,5 m.

TABLE _DE.

DE COMPRESSION

18/25 vibration externe

8/25 voration interne

— Caractéristiques géométriques des poutres en double té

@1

2.1.4.2 - Hourdis :

La disposition générale et la meilleure est le hcurdis monolithique coulé au

dessus des tables de compression

Une autre disposition peut étre également retenue et consistant & réaliser le

hourdis entre les tables de compression des poutres, cependant ce type de

hourdis présente un moins bon comportement mécanique que celui du

hourdis monolithique.

L'épzisseur du hourdis est suellement comprise entre 18 et 22 cm.

Pour Ie coffrage du hourds, l'on peut utiliser des panneaux suspendu aux

extrémités des ailes des poutres ou des prédalles préfabriquées en béton

armé, jouant le réle de coffiage perdu, et appuyées sur les alles des poutres

3.00

= Toller @ hourdis général monalithique

62

LUAISON_BETONNEE

ET Hou

= ‘oblier @ hourdis préfabriqué

2.1.4.3 - Entretoise:

La rigidité transversale du tablier est assurée par des entratoises reliant les

poutres,

Ces entretoises sont coulées sur place aprés le positionnement des poutres

et sont de deux types :

* Les entretoises d'appui, situées au droit des appuis, ont pour rdle

d’encastrer les poutres a la torsion, de rigidifier les extremités du

hourdis et de pernettre le vérinage du tablier pour remplacer les

appareils d'appui par exemple.

+ Les entretoises intermédiaires, situées en section courante, ont pour

role de solidariser transversalement les poutres pour mieux répartir

les charges excentées.

Ces demiares entretoises sont généralement supprimées en raison des

importantes sujétions qu’éles posent tant au niveau de la préfabrication des

poutres qu'au moment du coffrage et réalisation du hourdis.

Cependant, cette suppression entraine une certaine majoration de la

précontrainte qui est acceptable compte tenu de la simplification d'exécution

obtenue par ailleurs.

63

TRAVEES ISOSTATIOUES —TRAVEES ISCSTATIOUES TRAVEES CONTINUES

ave ATATION ATTELEES

|

aa

His tin

ser oppul Inermadicires

= Entretoisenent d'un toblier & poulres préfabriquées

2.1.4.4 - Dalles de continuité :

Afin d'améliorer le confort de I'usager et de limiter les coats diinstallation et

dentretien des joints de chaussée, I'on réalise actuellement une continuité du

hourdis entre les travées indépendantes et en ne prévoit les joints de

dilatation que tous les deux ou trois travées. Les éléments de transition sont

dits dalles de continuité, ;éalisés en béton armé et présentent une grande

souplesse par rapport aux ooutres.

2.1.5 - MODE OPERATIONNEL,

La réalisation dun tablier @ poutres préfabriquées et précontraintes s'effectue

suivant le processus ci-aprss

1. Préfabrication des poutres sur une plate-forme au sol prés de louvrages

et qui est prévue également pour le stockage. Le cycle classique de

préfabrication se comsose des étapes suivantes

64

* réalisation de le cage d’armatures avec les gaines et cables de

précentraintes et ce, sur un fond de moule ;

* coffrage des joues et bétonnage de la poutre ;

‘+ décoffrage des joues aprés prise du béton ;

* mise en tension de la premiére famille de cables aprés

durcissement suifisant du béton ;

stockage de la poutre.

2. Mise én piace des poutres par des engins spéciaux: grues, portiques

poutre de lancement, etc.

3. Exécution des entretoises d’extrémités et intermédiaires éventuellement

4, Coffrage et ferraillage du hourdis ; les éléments de coffrage étant fixés

aux poutres ;

5, Bétonnage du hourdis ;

6. Mise en tension de la deuxime famille de cables aprés durcissement du

béton du hourdis ;

7. Déplacement des équipements pour répéter les étapes précédentes

pour les travées suivantes ;

8. Pose des superstructures du tablier.

65

2.2 - LES PONTS-CAISSONS PRECONTRAINTS POUSSES

2.2.1 - PRINCIPE :

La technique consiste a construire le tablier en éléments successifs, derriére

une culée sur une aire terrestre, suivant l'axe de l'ouvrage, et ensuite 4 le

déplacer successivement et longitudinalement de maniére a l'amener a sa

position finale sur les piles et culées.

Le tablier est réalisé en plusieurs trongons assemblés par une précontrainte

provisoire nécassaire pour la reprise des moments alternatifs sollicitant

chaque section lors de la translation du tablier. Cette translation est

habtuellement assurée par des vérins hydrauliques fixés sur un des appuis.

Lopération de déplacement du tablier est dite poussage. Une fois le tablier

est sur ses appuis définitifs, |'on réalise la précontrainte finale.

ZONE DE CONSTRUCTON OU TABLER

setts fe gana rng ourtee

=|

ate om hem m RTT TIRT TTT TR TIS

Principe ce eonsucin ott fiers par poussoge,

2.2.2 - DOMAINE D'UTILISATION

Les portées habituelles sont comprises entre 35 et 65 m, des portées plus

importantes peuvent étre (éalisées moyennant das appuis provisoires.

oT

Le poussage demande une géométrie du tablier superposable a elle-méme

par déplacement d’ou une hauteur constante et des courbures (en long et en

plan) constantes.

2.2.3 - AVANTAGES ET INCONVENIENTS :

2.3.1 - Avantages :

* Rapidité d’exécution ;

* Standardisation des éléments et répétitivité des opérations procurant

des gains de coi et de qualits

+ Opérations au sol pratiquement en poste fixe ;

* Matériel de poussage robuste, léger et économique ;

* Suppression des cintres et échafaudages.

2.3.2 - Inconvénients :

* Contraintes géometriques en hauteur et courbures ;

* Nécessité de dis0ser d'une aire de longueur suffisante pour la

construction des 4éments du tablier ;

© Nécessité d'une piécontrainte provisoire.

2.2.4 - REGLES DE CONCEPTION ET DE PREDIMENSIONNEMENT

2.4.1 = STRUCTURE LONGITUDINALE :

Le tablier définitif a la forme d'une poutre continue, tubulaire, de hauteur

constante et reposant sur ses appuis.

Pour les grandes longueurs, des joints de dilatation intermédiaires peuvent

atre prévus, la précontrainte provisoire pouvant assurer la continuité lors du

poussage.

L’élancement du tablier (rapport entre la portée déterminante et la hauteur du

caisson) dépend du mode de lancement ; il est de l'ordre de

68

* 12.4 15 pour les tablie's travées multiples avec utilisation d'un avant-

bec pendant le poussage (d'une longueur entre 0,5 et 0,7 fois la rortée).

Un élancement plus élevé est possible avec un haubanage provisoire ou

moyennant des palées provisoires intermédiaires.

* 20 pour les tabliers @ trois travées poussés bilatéralement et qui ne

nécessitent ni avant-bec ni haubanage provisoire.

Joints_snire trangons

2 2 2 ye wa

' 1

a ee

y o> > ——

=o

Va Ve | fa

LIGNE MaYENNE DE LA PRECONTRAINTE LONGITUDINALE

= 9) Ss Sears woe

2.4.2 - STRUCTURE TRANSVERSALE

Hourdis supérieur

Ce hourdis esi surtout dimensionné par sa résistance au poingonnement et &

la flexion transversale.

Pour les caissons de largeur courante, I'épaisseur du hourdis est de 22 a 25

cm. Elle peut aller jusqu’a 28 ou 30 cm pour les caissons larges (plus de 18

m)

69

Ames

L’épaisseur des mes est dictée par le type de cAblage retenu, par la

résistance a effort tranchant et par les conditions de bonne mise er ceuvre

du béton. Elle varie habitiellement de 30 2 45 cm pour les ponts routiers et

de 40 & 50 om pour les pents ferroviaires.

Les ames peuvent égalenent étres épaissies progressivement (linéairement)

vers les appuis de maniérs 4 résister a |effort tranchant.

Normalement, l'espacement entre les ames est de 5 47 m et peut étre

augmenté a 9 m moyennant un hourdis nervuré.

Hourdis inférieur

Ce nourdis est surtout dimensionné par sa résistance @ la flexion transversale

et par le diamétre des gaines de cables s'il en comporte. Usuellement, son

épaisseur est de l’ordre de 20 cm (18 cm étant un minimum).

Au voisinage ces piles, l'épaisseur du hourdis est déterminée par I'importance

des contraintes de comprassion dues a la flexicn longitudinale, elle peut étre

prise égale a trois fois 'éraisseur en travée, soit donc de l'ordre de 60. om

Entretoise:

Des entretoises sont géxéralement prévues sur les appuis, au droit des

cassures du hourdis inférieur et des joints de dilatation. Elles sont évidées

pour permettre la circulation du personnel d'entretien et le passage des

canalisations de service.

9) structure tubuéire ) structure @ nervures

SECTIONS TRANSVERSALES TYPE

70

2.2.5 - MODE OPERATIONNEL

La réalisation d'un tablier-caisson précontraint poussé s‘effectue

habituellement suivant le processus qui suit

1. Construction d'un trorgon du tablier, dont la longueur fréquente et

comprise entre % et % d'une travée ; les étapes de construction étant les

suivantes :

+ assemblage des armatures et des cables de précontraintes ;

* bétonnage du hourdis inférieur et amorces des ames ;

© bétonnage des ames ;

* bétonnage du hourdis supérieur et des ancorbellements.

2. Mise en tension des cables de précontrainte provisoire aprés durcissement

du béton.

3. Désolidarisation du trongon de son fond de moule, décoffrage externe par

vérins, et sa pose sur ses appuis de glissement. Cette désolidarisation

peut étre assurée soit par le soulevement du trongon par des vérins, soit

par l'abaissement du moule qui doit étre monté sur des vérins

hydrauliques. Cette deuxiéme méthode est la meilleure car elle permet en

outre de régler le fond de moule et de compenser par exemple les

tassements éventuels.

4, Poussage du tablier moyennant des vérins de poussage et de guidage, la

vitesse d’avancement étant entre 2 et 5 m/heure.

5, Rétraction cu coffrage interne, qui s'est déplacé avec le trongon ors du

poussage, a sa position initiale aprés bétonnage du hourdis inférieur du

trongon suivant.

6. Répétition des étapes précédentes jusqu’a l'achévement du tablier.

7. Une fois le tablier terminé, 'on met en place la précontrainte finale avec

transformation éventue le d'une partie de la précontrainte provisoire pour la

rendre definitive.

71

=a

ar

|| |

= Sehama dt poussage Unilatial d'un pont 2 travées mullipes

72

coin

TT 7 4

T

Wy \

= Sthima de pouseoje bislolool dun pont 3 trois ‘aes

1 pouscse snp

Pewee

1) peusege ores arene

2) pose ete nawsonege

73

rosa 1

= Font & Chamainy-sur-rne« Phses ce consason

74

2.3.2 - DOMAINE D'UTILISATION

Les portées habituelles sont entre 60 et 150 m, les portées les plus

fréquentes sont comprises entre 70 et 90 m.

2.3.3 - AVANTAGES ET INCONVENIENTS :

3.3.1 - Avantages :

* Suppression des cintres et échafaudages ;

‘+ Réduction et optimisation des coffrages ;

* Mécanisation et ‘épétition des opérations autorisant des gains de

coat et de qualité

* Rapidité et souplesse d'exécution.

3.3.2 - Inconvénients :

Discontinuité du procédé puisque l'assemblage de tout louvrage ne se fait

que dans les demiéres étapes.

2.3.4 - REGLES DE CONCEPTION ET DE PREDIMENSIONNEMENT

3.4.4 - Structure longitudinale :

La construction par encorbellement successif permet de réaliser plusieurs

types de ponts et en partisuliers

* les portiques aticulés ou avec travée suspendue en clé ;

e les poutres et portiques continus ;

« les ponts a béquilles et en arc ;

* les ponts & haubans

Nous allons cependant nous limiter dans la suite aux seuls ponts-caissons

continus (poutres) pour lesquels nous donnerors les notions de conception et

d'exécution. Crest d'ailletrs le type douvrage le plus répandu.

76

2.3. - LES PONTS-CAISSONS CONSTRUITS PAR

ENCORBELLEMENT

2.3.1 - PRINCIPE :

La technique consiste & construire le tablier & partir de ses appuis par

tranches successives exécutées par encorbellements par rapport aux

précédentes. Chaque tranche est donc supportée par la précédente et aura &

supporter le poids de la tranche suivante & construire ains que le pods des

équipements et des surcharges durant les travaux.

Les tranches, dites voussoirs, sont soit coulées sur place soit préfabiquées

st solidarisées & celles déja exécutées et ce, alternativement de part et

diautre de l'appuis de meniére & maintenir I'équilibre du fiéau composé par

les deux consoles réalisées & l'avancement

La résistance des consdles est obienue par des cables de précontrainte

disposés dans la membrure supérieur.

Compte tenu du fait que les voussoirs symétriques ne sont pas exécutés

simultanément, il est nécessaire de stabiliser le fléau, qui est partiellement

déséquilibré durant la construction, par son encastrement sur I'appui ou par

un appui provisoire, II estcependant possible de réaliser des encorbellements

non symétriques a condition d’'assurer & chaque étape I’équilibre d’ensemble.

75

La hauteur des poutres-caissons est soit constante pour les ouvrages de

portée réduite (inférieure 4 80 m) soit variable pour les portées plus grande,

la Ici de variation est dans ce cas généralement parabolique.

La hauteur sur pile est de l'ordre de 1/20 (1/18 a 1/25) de la portée

déterminante pour les caissons & hauteur constante et de 1/17 (1/16 & 1/20)

pour les caissons a hauteur variable. La hauteur a la clé étant comprise entre

1/35 et 1/60 de la portée avec un minimum de 2,30 m pour permattre la visite

et l'entretien de 'ouvrage.

fleau

cables de fléau - K

rl 1 !

encastrement sur ple i \,appul provisire

, a. {j \

(éventuel) | {jventuel)

ple

~ Construction symétrique & partir des piles

©] toblier éxéouté

(7) ‘oblier en cours d’éxécution

—» sens de |'avancement de la construction

7

rive

_appui de to culée | =! each

cable de_précontraiare

oppui_inversé

cur cue

= Construetion dissimétrique & gorlir des piles

3.4.2 - Structure transversale

Pour les caractéristiques du hourdis supérieur, des ames, cu hourdis inférieur

et des entretoises, les principes de conception sont analogues 4 ceux

développés dens le cas des ponts-caissons poussés.

3.4.3 - Mode operationnel

La réalisation d'un pontcaisson par encorbelements successifs s'effectue

généralement selon le processus ci-aprés :

1. Exécution d'un voussoir sur pile par bétonnage sur un échafaudage

classique prenant appui sur le sol ou fixé @ a téte de pile lorsque celle-ci

est haute ou en sie aquatique. La longueur de ce voussoir est

habituellement supérieure au double de la longueur des voussoirs

courants, soit entre 7 et 10 m;

78

2. Encastrement de ce voussoir sur la pile de maniére & assurer la stabilité du

fléau a réaliser ;

3. Montage des équipages mobiles sur le vousscir sur pile ;

4, Exécution des voussdirs courants ou leur mise en place siils sont

préfabriqués ;

5, Réalisation de la précontrainte de solidarisation ;

6. Répatition des étapes précédentes jusqu'a l'achévement du tablier.

ie Nose ar a

_ + _

Wy _

tl g)

Extremité: ¥

re Fie 2

Arfieulation

centrale Eatrémité

travée de rive

= Phases de construction des portiques avec articulation en clé

73

1

u

os

=

Riéeou 1 ny Noussoir sur pile 2

Q 3 i -

= + -

aL |

|

Fléou 2

Exrémité

través derive

@)

Trove

indepéndanle

= Phasis de construct des porlique: over travée suspendue en clé

80

gli

BIOGRAPHIE

“Conception des ponts"- A. BERNARD GELY et J.A CALGARO - Presses

des Ponts et chaussées 1994

“Ponts en béton" - J.MATHIVAT - CHEC - 1989/1990

"Béton précontraint, tome 1" - ENTPE - 1987

“Beton précontraint, tome 2” - ENTPE - 1987

“Le projet de béton précontraint" - R. LACROIX et A FUENTES - Eyrolles -

1981

"Projet et construction ces ponts : Analyse structurale des tabliers de

ponts” J.A CALGARO et M. VIRLOGEUX - Presses des ponts et chaussées

- 1994,

81

CHAPITRE IV

FONDATION - PILES ET CULEES

1 - GENERALITES

On appelie cule l'ensemble de 'appui et des organes de raccordement de

Fouvrage au terrain,

On appelie piles les appuis intermédiaires des ponts a travées multiples.

Figure 4

Fig 1

Le type des piles et des cules dépend des divers facteurs suivants

~ du genre des fondations, done du terran,

— de la forme et de la largeur du tablier,

— des conditions imposées @ l'ouvrage et, en particulier, du site et des

abords.

2 - FONDATION

2.4 - GENERALITES

Le type des fondations dépend de trois facteurs

— la contrainte de compression admissible sur le sol

— les risques d'affouillements dans le cas d'ouvrage en site aquatique |

= les phénoménes de tassements qui doivent étre compatibles avec

Vintégrité des superstructures

Le type de fondations employés varie en fonction de la proximité ou de

\'éloignement du "bon sol’ par rapport au terrain naturel.

83

2.2 - LES FONDATIONS SLPERFICIELLES:

2.2.1 - Fondations superficielles en I'absence de nappa

Ce cas de figure est le plus simple que 'on puisse rencontrer . La fondation

est alors constituée par une semelle en béton armé, de forme rectangulaire,

carrée ou circulaire .Cette semelle est exécutée au fond d'une fouille sur une

couche de béton de propreté de 10 4 15 cm d'épaisseur.

Quel que Soit le type de pile (ou d'appui) ou le nombre des séments porteurs

verticaux, la fondation comporte une semelle unique, éventuellement raidie

(fig 2) pour <> les hétérogénéités locales du sol (points durs ou

poches de moindre résistance ).

La longueur des semelles est fixée par la dimension des appuis a leur base et

leur largeur est fixée par la qualité du sol de fondation au niveau considéré,

par la descente de charges et son centrage, ainsi que par le poids des terres

sus‘jacentes. Son épaisseur doit étre suffisante pour lui conférer une bonne

rigigité, généralement constante, et en tout état de cause, supérieure 4 60

cm,

Fig 2

2.2.2 - Fondations superficielles dans la nappe

Lorsque le sol est le siége d'une nappe, il est naturellement préférable, si les

caractéristiques le permettent, de placer la foncation au-dessus de la nappe

Si ce n'est pas possible, on exécute & sec la semelle sur un massif de béton

non armé pour lequel on peut se contenter d'un blindage de fouille plus

sommaire que si la fondation est relativement profonde.

Dans ce demier cas, et lorsque se posent des problémes d’emprise limitée,

on exécute la semelle a l'abri d'un blindage, parfois en bois sur des chantiers

d'importance modeste, mais le plus souvent en palplanches metalliques ou en

parois moulées

2.2.3 - Dispositions constructives

On note

— B: lalargeur de la semelle ;

— fh: son épaisseur ;

=: lalargeur de tappui.

L'épaisseur de la semelle doit satisfaire a la condition de rigidité, qui

s'exprime par:

Le ferraillage principal est celui disposé parallélement a sa largeur lorsque la

géométrie de la semelle n'est pas circulaire. || est calculé en fonction des

efforts qui lui sont appliqués. Dans le sens longitudinal, lorsque les appuis ne

sont pas "ponctuels” et quill n'y a pas de risques majeurs de défauts de

portance , le ferraillage n'est pas calculé : on prévoit un ferrailage de

répartition, proportionné au ferraillage principal, offrant une section minimale

égale & 0,5/100 de la meme section réparti en face supérieure. Par ailleurs,

on ne met d’étriers que si la contrainte de cisaillement maxirale est

supérieure au seuil suivant :

85

a, représente le pourcentage des armatures principales .Le dessin de la

Figure 3 résume I'ensembie de ces dispositions.

iqure 3

eb

a

hy > 60cm Dy 0.12%

ane 7

nS Oy 20.1%

51 TOE

Die >0.05%

Pas d’étriers si:

Us t= 25V@, MPa

Fig 3

2.2.4 - Cas particulier des fondations en téte de talus

Il arrive assez fréquemment que les appuis extremes des ouvrages

franchissant ces routes ou des autoroutes s'appuient directement, par

intermédiaire d'un simple sommier ou d'une semelle enterrée 2 faible

profondeur, en téte du talus des remblais d'eccés. Une telle solution est

rarement justifiée dans le cas de remblais rapportés ; en revanche, elle est

conomiquement intéressante dans le cas de remblais en place (la route

franchie étant alors en déblai ). Il convient toutefois de procéder a une

justification de la tenue dt talus au glissement avec le sommier d'appul

Le dessin de la Fiqure 4 donne un exemple de fondation en téte de talus.

2.2.5- Justification des fondations superficielles.

Dans le cadre de ce cours, qui est avant tout Ln cours de conception, nous

nlaborderons pas les questions relatives a la justifications des fondations. Le

lecteur se reportera aux cours de mécanique des sols et aux nombreuses

publications techniques sur le sujet

Disons simplement que cstte justification repose sur un modéle diinteraction

sol structure, modéle basé sur les hypothéses suivantes :

- la semelle est infiniment rigide dans toutes les directions ;

— le solne réagit pas aux contraintes de traction ;

= les contraintes de compression sont proportionnelles aux

déplacements verticaux.

Ces hypothéses conduisent & un diagramme de contraintes dans le sol qui

est linéaire ou plan, Dans |e cas d'une fondation rectangulaire que l'on étudie

sous solicitations transversales, les dessins et formules de la Figure 5

donnent directement les 1ésultats du calcul des contraintes. Du point de vue

de la portance, la contrainte de référence du sol, que fon compare a la

contrainte limite relative a 'état limite considéré, est la contrainte aux trois

quarts de la largeur comprimée.

87

Spat

mex

gues , su>ea

atte

imox= 380, =eM

Smin= 0

LES EFFORTS M, OVET Op S'ENTENDENT PAR UNITE DE LONGUEUR DE LA SEMILLE

Fig §

Lorsque on a affaire & une fondation sur massif de gros béton, le niveau de

fondation est situé a l'arese inférieure de ce massif, Mais, sous l'effet d'un

effort horizontal et d'un moment en téte, le déplacement induit fait réagr le sol

non seulement sous la base du gros béton, mais également sur ses cétés. La

détermination des contraintes équilibrant l'ensemble massif semelle est un

peu plus compliquée.

2.3 - PUITS MAROCAINS

Dans le cas de zones ‘ocheuses surmontées par un manteau diéboulis

d'épaisseur modérée, il est trés difficile d'apprécier le degré de stabilité de

ces éboulis. C'est pourcuoi, dans la plupart des cas, on recourt a des

méthodes d'exécution qui remanient au minimum le sol en place. Parmi ces

méthodes, la plus répandue est celle dite des puits marocains. On exécute

<< la main>> des forages dans les éboulis par tranches dun metre environ

et on bétonne un anneat de stabilisation immédiatement aprés l'excavation.

On réalise ainsi une fouile circulaire blindée par tranche de faible éraisseur

jusqu’a ce que I'on trouve un appui satisfaisant.

88

Les puits marocains peuvent étre de hauteur tres variable; ils constituent un

moce de fondation intermédiaire entre la fondation superficielle et !a fondation

profonde. Le dessin de la Figure 6 donne un exemple de puits marocain.

Figure 6

Principe

“Excavation manele 1

=Blindage au fur et & rnesure

de la progression de l'excavation

=Remplissage de l'excavation par

du béton arrné au non armé

Fig 6

2.4 - LES FONDATIONS SUR CAISSONS

C'est un cas particulier de fondations massives que |'on utilise lorsque le bon

sol se trouve & grande profondeur ou quand il y a risque d'effouillements,

Soit, par exemple, un lit de sable et de gravier affouillable. Ce sol constitue

une excellente base de fondation en dessous du niveau des plus grands

affouillements, On ne feut employer, pour ce faire, les batardeaux de

palolanches, 4 cause des risques de renarcs, ni les pieux puisque les

semelles qui les coiffent coivent étre descendues a un niveau inférieur celui

des affouillements, II est, dans ce cas, plus économique dlutiliser une

fondation sur caissons

ipe sur caissons

Ce principe consiste a faire descendre par gravité une boite sans fond (le

caisson) en enlevant le sol qui se trouve a l'intérieur.

89

Suivant la méthode employée pour extraire les déblais, on distingue :

~ Les caissons fonoés par havage,

— Les caissons foneés a I'air comprimé,

2.4.1 - Caissons fonces par havage

Le procédé par havage peut étre employé dans tous les cas.

Pour les profondeurs inféieures & 35,00 m, il entre en concurrence, parce

que plus économique, avec le fongage a I'air comprime. Au dela de cette

profondeur, le havage est |e seul procédé envisageable.

Les fouilles a lintérieur dt caisson peuvent étre effectuées par dragage sous

\'eau (Figure 7) (benne preneuse, hammer-grab....) ou a sec (Figure 8) si 'on

peut épuiser, ceci suivant que l'on se trouve en présence de terrains

perméables ou imperméatles.

Figure 7 Figure 8

Benne |

porieuse

| Pompe

4

HAVAGE SOUS V'EAU PAR DRAGAGE HAVAGE A SEC

Fig 7 Fig 8

Les parois latérales du caisson havé sont sourrises au frottement du terrain,

frotiement qui s'oppose 4 la descente du caisson et qui ne peut étre vaincu

que par le poids de ce demier.

Les vides nécassaires at havage occupent une fraction importante ce l'aire

horzontale; les parois sont soumises a la poussée d’Archiméde lorsque l'on

have par dragage sans epuiser : on ne dispose donc que d'une marge de

sécurité assez faible vis-é-vis du frottement, dont un ordre de grandeur, a une

profondeur supérieure a £,00 m est donné ci-dessous

90

NATURE DU SOL | FORCE DE FROTTEMENT LATERAL PAR

UNITE DE SURFACE LATERALE

limon, argile molle 0,07 - 0,29 bars

argile trés compacte 0,49 - 1,95 bars

sable peu compact 0,12 - 0,34 bars

sable compact 0,34 - 0,68 bars

ravier compact, 0,49 - 0.98 bars

Il convient done de prendie toutes les dispositions utiles pour lutter contre le

frottement latéral; on y parvient en surchargeant le caisson, en faisant des

injections d'eau, de bentonite sinon, on est conduit A prévoir le passage a l'air

comprimé.

Les conditions idéales d'emploi du havage se présentent lorsque la couche

de fondation est a la fois résistante et meuble, sans points durs (sable ou

gravier compact).

Aprés fongage du caisson on coule un bouchon en béton dosé a environ 400

kg de ciment a la partie inférieure de celui-ci, si|'épuisement est impossible ;

ensuite, on épuise et l'on continue le remplissage des alvéoles avec du gros

béton dosé @ environ 20) kg de ciment. On termine par la mise en place

d'une semelle en béton ermé dosé a environ 300 kg de ciment qui sert de

liaison entre le caisson etles superstructures.

2.4.2 - Caissons foncés a l'air comprime

Le poids du caisson est beaucoup plus important que celui d'un caisson havé,

les magonneries au-dessus de la chambre de travail étant pleines. De plus,

les lachures de pression, en supprimant ne partie de la poussée

d'Archimade, permettent de lutter efficacement contre le frottement latéral

On peut franchir les obstecles tels que blocs de magonneris, épaves, etc... et

asseoir parfaitement le caisson sur la couche de fondation, puisque lon

accéde directement au terrain et que l'utilisation des outils manuels ou

pneumatiques est possibla

En revanche, la profondeur de fondation est limitée & 35 m_ environ,

profondeur limite d'emplo’ pratique de l'air comprimé.

a1

Ce systéme est également beaucoup plus cher que son rival (augmentation

des frais de main d'oeuvre, durée du travail réduite,...) voir Figure 9.

Ce procédé est déconseilé dans le cas de terrains mous( vase, argile molle,

limons) dans lesquels le caisson risque de s'enfoncer bruscuement, ainsi que

dans le cas de la traveisée de vases organiques qui dégagent des gaz

délétéres.

Figure 9

—Sses

Béton de remplissoge

Ir. Housses,

=|, I b> Se!

. “Hl. s, V

Coutecu,

Chambre de travail

Fig 9

2.5 - FONDATIONS SUR PIEUX

2.5.1 - Généralités:

Conditions d'utilisations

Les pieux sont employés soit pour reporter les charges sur une couche

résistante profonde, en passant a travers un mauvais terrain, soit pour répartir

les charges dans un terrein médiocre et de grande épaisseur. Dans ces deux

cas, il est nécessaire de solidariser les pieux en téte par une semelle

disposée au-dessous du niveau des plus grands affouillements.

la présence dobstacles dans le sol (débris de maconnerie, blocs de

rocner,...) est difficilemen: compatible avec la mse en oeuvre de pieux battus;

il est préférable de prévor, dans ce cas, des pieux forés. Ce dernier type de

pieux est & employer également si l'on doit, pour atteindre le bon sol,

traverser une couche de ‘errain résistante, mais d'épaisseur insuffisante pour

venir y fonder l'ouvrage.

92

Dans les deux cas cités ci-dessus, on risque un refus au battage avant davoir

pu atteindre le niveau de fondation fixé.

la longueur minimum écoromique admissible pour les pieux est de l'ordre de

8 410 m ; en-dessous, il est préférable de descendre les fondations

directement au niveau du sol de fondation envisagée.

Résistance aux charges verticales

Les pieux équilibrent les charges verticales par résistance de pointe et par

frottement latéral, les detx termes sont affectés par la présence des pieux

voisins, 'ensemble des preux formant un pseuco massif pour lequel on doit

étudier la stabilité : chaque pieu ne devant pas porter plus que sa résistance

individuelle

Il est bien entendu que siles pieux reposent sur le rocher, la résistance d'un

pieu n'est plus affectée par celle de ses voisins si l'on ne prend en compte

que la résistance de pointe. Dans ce cas, la force portante des pieux est

souvent limitée par la résistance du béton.

2.5.2 - Pieux préparés a I'avance et enfoncés dans le sol

Généralités

Les pieux utilisés sont sot en bois, soit en métal, soit en béton armé. Ils sont

enfoncés dans le sol sot par battage, soit au moyen de vérins, soit par

vissage.

La suite de ce paragraphe est consacrée aux pieux préfabriqués battus en

béton armé.

La section transversale des pieux en béton armé est le plus souvent carrée,

parfois octogonale. Les pieux carrés de 0,25 m, 0,35 m et 0,40 m de céte sont

courants, les dimensions supérieures sont exceptionnelles.

L'élancement : rapport de la longueur la plus petite dimension, atteint

couramment 49 & 50, ce qui correspond a des longueurs de 20 a 30 m. Ii est

possible d'exécuter des pieux de plus grande longueur (50 m) par rallonges

successives ou entures, en coffrant verticalement la partie supérieure du pieu

battu et en raccordant les armatures de celui-c’ a celles du pieu a bettre sur

une hauteur dau moins 60 d a 80 d (d étant le diamétre des armatures

longitudinales des pieux).

La pointe du pieu dont louverture varie entre 60° et 90°, est généralement

pourvue d'un sabot métalique solidement liaisonné au corps du pieu.

93

Vous aimerez peut-être aussi

- Rapport Dcheira PDFDocument76 pagesRapport Dcheira PDFTb Soufiane100% (1)

- Eclairagisme Public Au Maroc (Autosaved)Document8 pagesEclairagisme Public Au Maroc (Autosaved)Tb SoufianePas encore d'évaluation

- TD1 OptimisationDocument2 pagesTD1 OptimisationTb SoufianePas encore d'évaluation

- TD 2Document2 pagesTD 2Tb SoufianePas encore d'évaluation

- Chapitre 1 - Presentation de La Comptabilité AnalytiqueDocument42 pagesChapitre 1 - Presentation de La Comptabilité AnalytiqueTb SoufianePas encore d'évaluation

- Examens National 2bac Se Eco Org 2013 N PDFDocument10 pagesExamens National 2bac Se Eco Org 2013 N PDFTb SoufianePas encore d'évaluation

- TP GÃ Otechnique 2014 15Document36 pagesTP GÃ Otechnique 2014 15Tb Soufiane100% (1)

- Chapitre 4 - Le Compte Presentation, Nature Et FonctionnementDocument13 pagesChapitre 4 - Le Compte Presentation, Nature Et FonctionnementTb SoufianePas encore d'évaluation

- Chapitre 2 - Hydraulique Des SolsDocument36 pagesChapitre 2 - Hydraulique Des SolsTb SoufianePas encore d'évaluation

- Compte Rendu de Réunion 20-05-2018Document2 pagesCompte Rendu de Réunion 20-05-2018Tb SoufianePas encore d'évaluation

- Institut Espagnol Al HoceimaDocument1 pageInstitut Espagnol Al HoceimaTb SoufianePas encore d'évaluation

- Demande D'assurer Une Séance de Sensibilité Au Profit Des ÉtudiantsDocument1 pageDemande D'assurer Une Séance de Sensibilité Au Profit Des ÉtudiantsTb SoufianePas encore d'évaluation

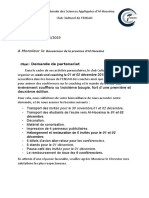

- A Monsieur Le Doyen de La Faculté Des Sciences Et Techniques DDocument1 pageA Monsieur Le Doyen de La Faculté Des Sciences Et Techniques DTb SoufianePas encore d'évaluation

- Office de La Protection Civile D'al HoceimaDocument1 pageOffice de La Protection Civile D'al HoceimaTb SoufianePas encore d'évaluation

- A Monsieur Le Directeur de AMIR-plage Al-HoceimaDocument1 pageA Monsieur Le Directeur de AMIR-plage Al-HoceimaTb SoufianePas encore d'évaluation

- Gouverneur de La Province D'al HoceimaDocument1 pageGouverneur de La Province D'al HoceimaTb Soufiane0% (1)

- A Monsieur L'adjoint Régional Du Ministère de L'éducation NationaleDocument2 pagesA Monsieur L'adjoint Régional Du Ministère de L'éducation NationaleTb SoufianePas encore d'évaluation

- S4-2 - ASSASSI Sami-AlgerieDocument8 pagesS4-2 - ASSASSI Sami-AlgerieTb SoufianePas encore d'évaluation

- Sujet Mur de SoutenementDocument1 pageSujet Mur de SoutenementTb SoufianePas encore d'évaluation

- HT S01Document2 pagesHT S01Tb SoufianePas encore d'évaluation

- Chap 1&2Document14 pagesChap 1&2Tb Soufiane100% (1)