Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Transfert Thermique-21-41

Transfert Thermique-21-41

Transféré par

hassan etber0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

11 vues21 pagesTitre original

transfert thermique-21-41 (1)

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

11 vues21 pagesTransfert Thermique-21-41

Transfert Thermique-21-41

Transféré par

hassan etberDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 21

CHAPITREI

PARTIE THERMIQUE : BASE THEORIQUE

1-1 Transmission de la chaleur :

[41-1 Définition :

La partie thermique dans Iéablissement d'un projet de four A convection foreée

2 comme base essentclle des différences de température, ces demiéres sont toujours

accompagnées par des transmissions de chaleur, les lois de la transmission de la chaleur

{jouent un re essentiel dans l'étude des différents fours industries.

La chaleur est une forme d’énergie, c’est une forme dépradée car on peut souvent

transformer différentes formes d’énergie en chaleur, mais la réciproque n'est pas vraie, pat

ailleurs toutes les pertes énergie dans les machines et les transformations (frottement

tourbillons, pertes de charge etc.) se transforment en chaleur et peuvent se produire par

des échauffements. Pour qu'il ait transfert de chaleur, il faut un éeart de température de

‘mime que pour un écoulement de fuide il faut un éeart 4h (Bauteur ou pression) et pour

écoulement d'électrcité une difference de potentiel U. (1)

La conductivité on conduction: transmission par contact direct de molécules & travers le

comps immobile et sans déplacement de mative, dd une difference de température

1Le-avonnement: transmission d'un corps immobile & un aute, sans contact matériel et

sans déplacement de matire. Le rayonnement et une vibration Slectromagnetique qui se

transmet dans le vide ala vitesse de la lumiére (300.000 kms).

La convection : ansmission d'un corps & un fuide ou inversement le corps ou le fide

ant en contact direct et en mouvement I'un pa rapport ute.

[Lemélange valable pour deux fides mis en contact ntime comme son non Vindique. En

sénéral, Jes phénomnes natures et industrielscomportent plusieurs modes simultanés de

‘transmission.

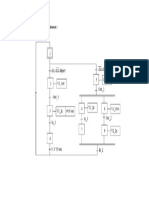

1-2 La convection :

Crest la transmission de chaleur d'un fuide & une paroi avec mouvernent des

‘molécules, les motéoules chaudes se substiuant aux moléeulesfroides et vie versa. On

distingue a convection naturelle dans laquelle le mouvement do fide est uniquement dt

4 sa variation de température, etl convention foreée dans laquelle Je mouvement do fide

est dd non seulement 2 sa variation de température mais & un moyen mécanique (pompe,

‘ventlateur), il convient de remarquer que, dans le mouvement, les motéeules chaudes

viennent au contact des molécules froides et ainsi une certaine quantité de chaleur es

comme dans le cat de I'écoulement & travers une canaisation, on utilise le terme de

convection forcée, si d'autre part Je mouvement est du & des variations de densité ou @

‘Paction de la pesanteur, on utilise le terme de convection libre,

1-3 Ecoulement des fluides :

13-1 Régimes d’écoulement

[Le mouvement des fuides est permanent ou varée. Le mouvement permanent est

celui pour leguel le fiuide en un méme point, conserve toujours les mémes

caractéristiques, notamment Ja vitesse V, la méme pression P et la méme masse

‘volumique .. La principale condition du mouvement permanent et traduit par ’équation

de continuté qui exprime que le bit masse est constant soit

S.V. p=ate W

ection de la conduite, V= vitesse moyenne, p = masse volumique

Lorsqu’un fuide s'écoule en régime permanent dans une conduite on consiate que

‘Pécoulement peut prendre différentes formes qui ont &é mise en Evidence par Osborne

‘Reynolds en 1883, [3], Selon Ia vitesse V on aura deux régimes différents le Iaminaire pour

\VVe. Tel que Ve = vitesse critique.

caractéristiques prises séparément ne peut a elle seule déterminer Ia nature de

écoulement, Reynolds a groupé ces trois caratéristiques dans le nombre R, le nombre de

Reynolds

rv.$ 12

‘Ve vitesse moyenne, d= diamétre utube, v = viscositécinémetique du fuide, C'est un

nombre sans dimension, il caractrise écoulement. L’expérience monte qu'il n'est pat

possible adapter pour R une valeur unique et précise séparant les deux régimes laminaire

ot turbulent. On admet toutefois que dans le cas courant, si R <2000 on est en régime

Jaminaire et si R>2000 on est en régime turbulent, I existe d'autres nombres qui

caratirsent écoulement on cite: le nombre de Prandtl, le nombre de Peclet, le nombre

de Nusselt Nu, et le nombre de Stanton. Les nombres de Nusselt et de Stanton sont des

coeffciens de transmission de chaleur, interchangeables, sans dimension, pour la

convection forcée. [2]

1-3-3. La viscosité :

La force de ftottement par unité de surface en un point queleongue de I'évoulemert

est donnée par Mexpression

a

fue 13

La plupart des fluides se comportent avec des forces de frottement proportionneies

‘au gradient de vitesse et sont connues sous le nom de fluides newtoniens. Quelques fluides

cependant ne présentent pas cette proportionnalité simple entre les forces de ffottement

ct les gradients de vitesse, on les appelle fluides non newtoniens. Ici on peut signaler les

grandes difficotés qu’on renconire dans étude de la convection forcée dans les

Geoulements des fluides non newioniens, I'eau et les gaz obéissent en écoulement

laminaire a la Loi de Newton et Yon peut définir pour ces corps une viscosité, une

conductvité thermique et une diffusvité massique, ils sont dits newtoniens et ant donné

leur importance pratique, ils ont donné lieu 4 un grand nombre d'études théorique et

expérimentales. Cependant, les huiles épaises, toute solution polymére, es jus de fruit,

fc... ntobéissent pas & la Loi de Newton et leur comportement aussi bien dynamique que

thermique, varie suivant leur nature; on les range sous la dénomination générale des fides

non newtoniens, Un fluide est dit parfait si on néglige sa viscosité, done si on néglige les

‘ottements entre les couches voisines de fluide en mouvement [3]

1-3-4 Lapression

D’aprés le principe de Maction et de Ia réaction, 1a force pressante exercée parle fluid au

repos sur 'élément de surface ds, en uncertain point M est

dE =-af, = p(Mds.n 14

1-4 La conductivité thermique :

1-4-1 Ordre de grandeur :

La conductivité thermique peut se définir & partir de la loi de Fourier comme étant le

‘lux de chaleur qui traverse une surface unitare quand le gradient de température est gal &

Munité, La conductivité thermique éépend de

+ lanature chimique du matériau

= lanature de la phase con

ere (solide, iid, gazense)

= la tempérstare

Yorentation des cristaux ou des fibres, dans les corps nisotrpiques (crstaux,

bois, meta et plastique Iaminés), Ia conductivté thermique est une propriété

importante des matétiaux. Ele détermine souvent Papiude d'un matériau en vue

une application thermique déterminée, tout ax moins en régime statonnaie, Par

contre, en régime instationnare, c'est plutt Is diffusivité thermique qui on

principe joue un re important

1-4-2. Variation de la conductivité avec la température

En général, mais avec de nombreuses exceptions, la conductivité thermique des

smétaux purs (cue, fr, zine, ete), de méme la conductivité électrique, déerott quand Ia

‘température augmente, mais certains métaux comme le platine, voient au contraire leur

Ja température, soit une conductivté qui varie suivant une oi inéire.

k=Kyfl+b6-t)] 1

tel que K est la conductvité ta température 1, 8 est une constante & déterminer

-expérimentalement.

Pour les gaz en général la conductivité sugmente avec Ia température [2]

1-4-3 Analogie électrique : Relation entre Ia conductivité thermique

et électrique.

Dans les métaux les éecirons sont des porteursautant du point de vue de transfert de

la chaleur que celui du transport de T'électricité. Plusieurs chercheurs ont done

naturelement recherché, par des voies théoriques ou expérimentale, une relation entre les

concuctivités thermiques et électriques dun méme métal ou alliage. C'est ainsi qu'on a

trouvé la Joi de Wiedemann-Franz-Lorenz

ki k,

16

tel que L : nombre de Lorenz, T: température absolve (K), k, :conductivité leetique

Sik est exprimé en Wom"K",k, en ohm” cm", a constanteL 'exprime en W ohm K*

‘Comme il et facile de mesurer ne conductvité électrique qu'une conductvité thermique,

la relation precédente permet en principe de caluler ks on connate,

I reste a signaler que ce calcul n'est qu’approximatif, surtout pour les alliages, de sorte

CHAPITRE II

PARTIE ELECTRIQUE

TI-1 Principes généraux régissant Jes résistances: notion de volume

chauffant,

Lorsque le chauffage dune charge se fait essentiellement par convection, la charge

fest placée dans un courant de gaz, tbs fréquemment de l'sir, préalablement chaff,

circulant & grande vitesse. Toutefois, la convection est utilisée non seulement pour

chauffer la charge mais également pour extraire énergie des éléments chauffants

La technique du chauffage par les résistances consiste & placer dans le circuit de

convection des résistances remplissant un certain volume, Fréquemment les échanges de

chaleur dans les fours sont mixtes: ils font appel simultanément & la convection et au

rayonnement; dans ce cas le volume des résistances est éalé sur les pois

CCependant, les véritables fours & convection ont une source de chaleur extéicure at

four &t thermiquementisolée de ce demier, 'air est surchauffé par cette source et il est

envoyé a travers la charge laquelle il céde une partic de son énergie. Done pour éviter le

IL-2 Le chauffage par résistance électrique : le principe

Le principe de chauffage de fous & résistance repose sur la loi de joule: toute

substance conductice de I'éesreité traversée par un courant électrique est le sidge d'un

Vous aimerez peut-être aussi

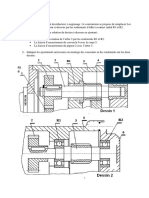

- Exercices RoulementsDocument6 pagesExercices Roulementshassan etberPas encore d'évaluation

- Exercices Cotation Fonctionnelle 2-2-4Document3 pagesExercices Cotation Fonctionnelle 2-2-4hassan etberPas encore d'évaluation

- Serie Des Exercices-Chapitre I - GMDocument8 pagesSerie Des Exercices-Chapitre I - GMhassan etberPas encore d'évaluation

- Introduction Et Aspects MathématiquesDocument14 pagesIntroduction Et Aspects Mathématiqueshassan etberPas encore d'évaluation

- Exercices FoursDocument1 pageExercices Fourshassan etberPas encore d'évaluation

- Serie Des Exercices Point de CommandeDocument3 pagesSerie Des Exercices Point de Commandehassan etberPas encore d'évaluation

- AnexxeDocument1 pageAnexxehassan etberPas encore d'évaluation

- Les Bases Du ThermiqueDocument21 pagesLes Bases Du Thermiquehassan etberPas encore d'évaluation

- Annexe GSDocument1 pageAnnexe GShassan etberPas encore d'évaluation

- Exercice EtauDocument2 pagesExercice Etauhassan etberPas encore d'évaluation

- CC GiDocument2 pagesCC Gihassan etberPas encore d'évaluation

- Cours Matériaux Et Traitements ThermiquesDocument7 pagesCours Matériaux Et Traitements Thermiqueshassan etberPas encore d'évaluation

- Corrigé ControleDocument4 pagesCorrigé Controlehassan etberPas encore d'évaluation

- Liaisons Mécanique Et Torseurs CinématiquesDocument1 pageLiaisons Mécanique Et Torseurs Cinématiqueshassan etberPas encore d'évaluation

- Serie Des Exercices-Chapitre IDocument6 pagesSerie Des Exercices-Chapitre Ihassan etberPas encore d'évaluation

- Dessin Ensemble GMOBEA 204Document1 pageDessin Ensemble GMOBEA 204hassan etberPas encore d'évaluation

- Métrologie 3DDocument21 pagesMétrologie 3Dhassan etberPas encore d'évaluation

- Défaut Cristallins Des Métaux 1012Document9 pagesDéfaut Cristallins Des Métaux 1012hassan etberPas encore d'évaluation

- Exercice D'applicationDocument5 pagesExercice D'applicationhassan etberPas encore d'évaluation

- Controle GI102Document1 pageControle GI102hassan etberPas encore d'évaluation

- Document 22Document1 pageDocument 22hassan etberPas encore d'évaluation

- TechDocument1 pageTechhassan etberPas encore d'évaluation

- Annexe 2Document1 pageAnnexe 2hassan etberPas encore d'évaluation

- Annexe 1Document1 pageAnnexe 1hassan etberPas encore d'évaluation

- PresCML FSTDocument8 pagesPresCML FSThassan etberPas encore d'évaluation

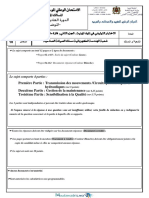

- Examens Nationaux Bacpro Maintenance Industrielle Mawad2 2017 NDocument21 pagesExamens Nationaux Bacpro Maintenance Industrielle Mawad2 2017 Nhassan etberPas encore d'évaluation

- Document 23Document1 pageDocument 23hassan etberPas encore d'évaluation

- Document 19Document1 pageDocument 19hassan etberPas encore d'évaluation

- Machines ThermiquesDocument24 pagesMachines Thermiqueshassan etberPas encore d'évaluation

- Document 6Document2 pagesDocument 6hassan etberPas encore d'évaluation