Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

G4 & G5 Espaces Productifs + Org° Terr

G4 & G5 Espaces Productifs + Org° Terr

Transféré par

HGECrTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

G4 & G5 Espaces Productifs + Org° Terr

G4 & G5 Espaces Productifs + Org° Terr

Transféré par

HGECrDroits d'auteur :

Formats disponibles

G5 Les espaces productifs en France

Secteurs de travail en Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire France : Dfinition du secteur : Exploitation des ressources Industries de transformation Les autres activits naturelles : agriculture, des matires premires. (administration, finance, pche, forts. banque, immobilier/btiments, transport, services aux entreprises et aux particuliers, ducation, sant, action sociale, tlcommunication). Type despace productif : Espaces agricoles Espaces industriels Espaces des services Localisation de lespace 1/ Grandes cultures Espaces dynamiques : 1/ Aires urbaines et en en France : cralires dans le Bassin 1/ Paris, Lyon + mtropoles particulier les grandes parisien. rgionales. mtropoles = ples tertiaires 2/ Elevage intensif et hors- 2/ Sud (nouvelles et touristiques. sol dans lOuest. technologies). 2/ Autres espaces 3/ Cultures spcialises : Espaces en dclin : touristiques : littoral et fruits, lgumes, viticulture 3/ Les Zones Industrialo- montagne. dans le Rhne, lAquitaine, Portuaires. en Alsace, Champagne 4/ Ouest industrialis par lEtat (annes 1960). 5/ Nord et Est ( proximit de gisements de matires premires), anciennes industries fermes. Apprendre les 3 schmas p. 296.

I.

Les espaces agricoles

Etude de cas, pages 284-285 : Lagriculture dans la Basse valle du Rhne 1. b. Ce paysage se situe prs dArles dans les Bouches-du-Rhne. c. Les amnagements raliss pour lagriculture sont les serres, les haies de cyprs pour protger les cultures du vent et le canal dirrigation. 2. On cultive des fruits, des lgumes, de la vigne, des fleurs et du riz. Les atouts de cette rgion sont lensoleillement, la bonne desserte en transport, la prsence de marchs dintrt national et dun grand port dexportation de produits agricoles (Marseille). La France est le 1er producteur de lUE pour lagriculture et le 4e exportateur mondial de produits agroalimentaires. Les ppales productions de l'agriculture franaise sont : o le bl et le mas o le sucre o le vin o les fruits et lgumes o tous les produits de llevage animal. Lagriculture noccupe aujourdhui que 3 % de la population franaise mais la productivit a augment (monoculture, machines, engrais, herbicides, pesticides // aides de lEtat). Les espaces agricoles sont spcialiss (monoculture, levage) et lagriculture est souvent intensive. Carte p. 287. Doc 4 p. 284. Exemples : - grandes cultures cralires du Bassin parisien - levage intensif (bovins) dans louest et hors-sol (= en batteries : volailles et porcs) principalement en Bretagne. - fruits, lgumes, viticulture ds les valles du Rhne, de la Garonne, la Champagne, lAlsace...

Mais la nouvelle lgislation impose le dveloppement durable (produire mieux en respectant la biodiversit). [Vidos : Je mange donc je suis 3e minutes / levage hors-sol de poulets en France / We feed the World , Styrie Autriche 1h11 et 1h16 dbut : 1h08] Industrie agroalimentaire : industrie ayant pour objet la transformation, lexploitation et le conditionnement des produits agricoles. Elevage hors sol : levage danimaux enferms en permanence dans des btiments et nourris avec des aliments prpars industriellement.

II.

Les espaces industriels

La France est la 7e puissance industrielle du monde : elle possde de grandes firmes transnationales (Michelin, LOral) et reoit des IDE (investissements directs trangers : argent investie par des entreprises trangres en France). Mais lindustrie noccupe que 12 % de la population active en France et la France est concurrence par des pays la main duvre moins coteuse (Roumanie, Chine). Cest pourquoi lEtat privilgie les industries de pointe (haute technologie, industrie qui utilise des techniques modernes pour fabriquer de nouveaux produits). Carte p. 283 doc 2. 1) LIle de France, premire rgion industrielle franaise. (+ importance des rgions Rhne-Alpes et Alsace) 2) Les espaces industriels dynamiques se situent dans les mtropoles et les espaces bien relis aux rseaux de transport et internet. Les lieux de la haute technologie sont pour la plupart dans le sud de la France (ex : technopole Sophia Antipolis spcialis dans les technologies de linformation et de la communication, les sciences de la vie => install proximit de Nice du fait du cadre de vie agrable). On parle de mtropolisation de lindustrie (industries de hautes technologies situes dans les villes, proximit des universits et centres de recherche). Etude de cas p. 280-281 : Toulouse et les hautes technologies [Info :

Aerospace Valley Midi-Pyrnes & Aquitaine : Leader mondial : Avions civils de plus de 100 places Aviation daffaires haut de gamme Turbines gaz pour hlicoptres Trains datterrissage Tldtection, collecte de donnes et localisation Leader europen : Conception, dveloppement et intgration de satellites

Mise et maintien poste des satellites Lanceurs et propulsion Tlcommunications par satellites et spatiale Systmes de cockpit Technologies de rentre atmosphrique Avions militaires Systmes embarqus pour

ocanographie

l'automobile]

1. Les activits de hautes technologies sont laronautique (sige social dAirbus et assemblage des appareils, doc 3), larospatiale (fabrication de satellites destins au lanceur dAriane // CNES Centre national dtudes spatiales, Matra-Marconi-Espace et Alcatel-Espace), llectronique et linformatique (Motorola firme amricaine, Siemens belge) et la pharmacie (Elf-Sanofi : gp frs => a Yves Rocher). 2. Les acteurs conomiques sont : les firmes transnationales (comme Airbus, Matra, Alcatel), les laboratoires et les centres de recherche (CNES) ainsi que les rgions Midi-Pyrnes et Aquitaine (qui forment un ple de comptitivit). 3. Les sites de production de hautes technologies, en particulier aronautiques, se situent autour de laroport de Toulouse-Blagnac, Liffard et Saint-Eloi. Au centre de la photographie se trouve lusine dassemblage de lA380, avec laire dessai des avions. A larrire plan, on distingue laroport de Toulouse-Blagnac et la ville de Blagnac . 4. LA380 est un projet europen car les diffrentes parties de lavion sont fabriques dans plusieurs pays europens (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne), puis assembles Toulouse-Blagnac. 5. Aerospace valley souhaite jouer un rle conomique lchelle mondiale comme le montre le planisphre prsent sur le document. 6. Toulouse est un espace productif spcialis dans les hautes technologies. Il accueille des activits de pointe (aronautique, arospatiale, informatique). Ple de comptitivit rgional vocation nationale et mondiale, il est domin par des acteurs conomiques majeurs (entreprises comme Airbus ou Alcatel, centres de recherches comme

le CNES). Cet espace productif sorganise plusieurs chelles : locale avec les sites de production comme Aeroconstellation Blagnac, rgionale avec Aerospace Valley et europenne avec la construction de lA380. Aronautique : science de la navigation arienne, de la technique de construction des appareils permettant de se dplacer dans lair. Ple de comptitivit : association dentreprises, de centres de recherche et dorganismes de formation, encourags par lEtat, qui travaillent en commun pour gagner en comptitivit. 3) Les espaces industriels en dclin : le Nord et lEst de la France qui taient spcialiss dans lindustrie lourde (mines de charbon, sidrurgie = fer, acier). Exception faite de lAlsace (Peugeot Mulhouse), ces rgions ntaient plus assez comptitives : les industries ont ferm, les espaces sont en reconversion : ils doivent tre ramnags (ex dun terril reconverti en piste de ski Noeux-Les-Mines ou du Louvre-Lens). Les Z.I.P. (Zones Industrialo-Portuaires) et lOuest industrialis avec des aides de lEtat (ex : Renault Caen) ne sont pas toujours assez comptitives du fait de la mondialisation (ex : Renault twingo fabrique en Slovnie). Les espaces industriels sont parfois haut risque, notamment quand ils sont situs dans les villes (ex : explosion de lusine chimique AZF Toulouse en 2001). Firme transnationale : entreprise implante dans plusieurs pays du monde. Friches industrielles : zone industrielle labandon ou en attente de reconversion. Reconversion : changement dactivit dun espace ou dun travailleur pour faire face de nouvelles conditions de lconomie. Technople : espace o se concentrent des hautes technologies (enseignement suprieur = facult, recherche et industries de pointe).

III.

-

Les espaces de service

France = 1e destination touristique mondiale (Ile-de-France, Mont-Saint-Michel, stations balnaires de la Cte dAzur, stations de sports dhiver des Alpes exemples carte du doc 1 p. 292). Importance accrue aujourdhui du secteur des services (carte du doc 2 p. 293 pour les situer, notamment les centres daffaires : Paris, Lyon, Lille, Marseille et Bordeaux). Ces derniers sont concentrs dans les villes => centres daffaires des mtropoles et en priphrie des villes. Ex : centre daffaire La Dfense Paris.

Etude de cas, pages 288-289 : Un espace touristique : le Mont-Saint-Michel (questions 1 et 2 + explication des amnagements par le professeur). 1. Le Mont-Saint-Michel se situe au bord de la Manche, dans la rgion Basse-Normandie. 2. Le Mont-Saint-Michel est un site national et international majeur comme le montre sa frquentation (3,5 millions de touristes par an, 20 000 visiteurs par jour en t), mais aussi son classement au Patrimoine mondial de lUNESCO depuis 1979. 3. et 4. Amnagements : Amnagements actuels : parking et route daccs. Amnagements prvus : pontpasserelle, digue-route et nouveau parking => pour ralentir lensablement du Mont en restaurant les courants marins de la baie. 5. et 6. Conflits entre les acteurs : Acteurs favorables aux futurs amnagements : la rgion Basse-Normandie, ltat et lUE. Pour ralentir lensablement du Mont et prserver son caractre maritime. Acteurs dfavorables : les commerants du Mont Saint Michel. Pour viter une chute de la frquentation touristique du fait de la trop longue distance effectuer pied pour se rendre au Mont fera chuter la frquentation touristique. Etude de cas, pages 290-291 (questions 1 4) : Le centre daffaires de la Dfense 1. Le quartier de la Dfense se situe louest de Paris, dans le prolongement de laxe historique de la capitale. 2. Le quartier a t command par ltat et ralis par lEPAD. (Etablissement Public pr lAmgt de la rgion de la Dfense).

3. Ce quartier est organis autour dun parvis sur lequel a t btie la Grande Arche. Autour de celui-ci se trouvent de nombreuses tours de bureaux. Les formes sont gomtriques, les tours sont en verre et en acier et le bton a galement t utilis. 4. Le quartier accueille des banques, les siges sociaux de grandes socits (Total, EDF) et des services rares.

Au brevet, - Savoir localiser les espaces productifs franais et expliquer cette localisation + les dcrire (paysage) et trouver les acteurs de ces espaces. - Savoir expliquer le fonctionnement dun espace productif, en recourant diffrents niveaux dchelle et en en trouvant les acteurs (qui permet son fonctionnement ?).

G6 Lorganisation du territoire franais

Les activits et richesses sont ingalement rparties en France : - Les mtropoles, les frontires et les littoraux sont les espaces dynamiques pour lconomie franaise. - Paris est une mtropole mondiale : sa puissance dpasse de loin tous les autres espaces frs (poids impt de lagglo parisienne).

[Rappel de la 4 : une mtropole se dfinit ainsi =

e

Etude de cas p. 302-303 ( loral) : Lagglomration parisienne 1 Doc 4 (+observer le doc 1 et 5) : Reprer les lieux de pouvoir parisiens : - Pouvoir politique : Elyse, Matignon, Assemble nationale-Bourbon, Snat-Luxembourg. - Pouvoir conomique : La Dfense => palais des Congrs, bourse = quartier des affaires + Tour Montparnasse, Parc des expositions, Ministre des Finances. - Pouvoir culturel et sportif : Notre Dame, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Sacr-Cur, Parc de la Villette, Bibliothque Franois-Mitterrand, Louvre, Opra Bastille et Garnier, Centre Pompidou + parc des princes, palais de Bercy et Stade de France + sige de lUNESCO (doc 5). 2 Doc 2 p. 302 : Montrer que Paris polarise lespace franais par un exemple : Paris = 16 % de la pop frse ms 28 % de la richesse nationale (produit intrieur brut). 3 doc p. 304-305 : Montrer quau sein de lagglomration parisienne, il y a de fortes ingalits. Cest Paris et louest de Paris (dpartement des Hauts de Seine) que lon trouve les populations revenus levs. Au contraire, lest (Val-de-Marne) et au Nord de Paris (Seine-Saint-Denis), on trouve des pop aux revenus bas. A ce propos, le doc 2 p. 304 nous dvoile un cart de salaire du simple au double (quasiment) entre Paris et la Seine-Saint-Denis. p. 306-307 : Donner un exemple de contraste territorial lchelle nationale. Ex : plus de 90 % de la pop peut accder linternet haut dbit du rseau Orange en IDF, Alsace contrairement lOrne (moins de 70 %), la Manche (moins de 80 %), le Limousin, lAuvergne Espaces trs bien relis = les + dynamiques de lconomie frse.

P. 308-309 : construire la carte de lorganisation du territoire franais.

Vous aimerez peut-être aussi

- Daewoo Doosan Excavator DH Series Electrical Hydraulic Schematic Manual-CollectionDocument18 pagesDaewoo Doosan Excavator DH Series Electrical Hydraulic Schematic Manual-Collectionsen til100% (5)

- Thèmes Généraux Du Programme de L'histoire Et La Géographie Lors de L'année de TerminaleDocument2 pagesThèmes Généraux Du Programme de L'histoire Et La Géographie Lors de L'année de TerminaleHGECrPas encore d'évaluation

- Noc 0401Document454 pagesNoc 0401Nabil AnnabaPas encore d'évaluation

- JavaDocument14 pagesJavaSimo BounaPas encore d'évaluation

- Upload - Résumé Du Cours MCC Et Hacheur 2014 2015 PDFDocument4 pagesUpload - Résumé Du Cours MCC Et Hacheur 2014 2015 PDFBelgasem Assel100% (3)

- Devoir G1 Et G2 CorrigéDocument2 pagesDevoir G1 Et G2 CorrigéHGECrPas encore d'évaluation

- Fiche de Révision Id Multiples CORRIGéeDocument2 pagesFiche de Révision Id Multiples CORRIGéeCarlos BridgesPas encore d'évaluation

- Fiche de Révision Guerre FroideDocument2 pagesFiche de Révision Guerre FroideHGECrPas encore d'évaluation

- Révisions Devoir Guerre FroideDocument2 pagesRévisions Devoir Guerre FroideHGECrPas encore d'évaluation

- COURS Périers UEDocument5 pagesCOURS Périers UEHGECrPas encore d'évaluation

- Brevet HG Educ Civique Wash 13Document13 pagesBrevet HG Educ Civique Wash 13Letudiant.fr100% (5)

- Fiche de Révision Devoir H5Document2 pagesFiche de Révision Devoir H5HGECrPas encore d'évaluation

- G4 & G5 Espaces Productifs + Org° TerrDocument5 pagesG4 & G5 Espaces Productifs + Org° TerrHGECrPas encore d'évaluation

- Plan Marshall 2Document2 pagesPlan Marshall 2HGECrPas encore d'évaluation

- Accoplast N2 PDFDocument4 pagesAccoplast N2 PDFIbrahim AbdullahPas encore d'évaluation

- Les Réseaux IP-mplsDocument14 pagesLes Réseaux IP-mplschahro555100% (1)

- Physique de La FenetreDocument9 pagesPhysique de La FenetreGratien Atandele BaderhaPas encore d'évaluation

- Les Symboles Pneumatiques Et Électriques - Schémas Distributeurs, Capteurs, Vérins, Moteurs, BoutonsDocument9 pagesLes Symboles Pneumatiques Et Électriques - Schémas Distributeurs, Capteurs, Vérins, Moteurs, BoutonsAnonymous Wj0jWZMPas encore d'évaluation

- MM216017 Guide Norme NFC-15100 Fevrier2017Document17 pagesMM216017 Guide Norme NFC-15100 Fevrier2017Abderrahmane FarèsPas encore d'évaluation

- Pfe Sujets MasterDocument8 pagesPfe Sujets MasterWissem DhaouadiPas encore d'évaluation

- Journal Soir AlgerieDocument20 pagesJournal Soir AlgerieAtmane HarounePas encore d'évaluation

- CH 01 Introduction Rappels Des AssemblagesDocument7 pagesCH 01 Introduction Rappels Des AssemblagesMohamed Rougab100% (2)

- BCP TCB Juin13 E21 Ds 3Document1 pageBCP TCB Juin13 E21 Ds 3Ludo MaletPas encore d'évaluation

- Resistance Et Reaction de FeuDocument13 pagesResistance Et Reaction de Feuyqpxqn5tvrPas encore d'évaluation

- Les Fondations - ABC-MACONNERIEDocument15 pagesLes Fondations - ABC-MACONNERIESamsun GalaxPas encore d'évaluation

- Acti 9 Reflex Ic60 - A9Q14225Document3 pagesActi 9 Reflex Ic60 - A9Q14225Abdou HijriPas encore d'évaluation

- Gas Turbines FrenchDocument1 pageGas Turbines FrenchDebcha DebchaouiPas encore d'évaluation

- IM SM Tzerra Ace FRDocument88 pagesIM SM Tzerra Ace FRpatrick.hoyauxPas encore d'évaluation

- Métrologie PrésentationDocument176 pagesMétrologie PrésentationLouafi Youssef100% (2)

- Trillat-Berdal Et Al - Intégration Energetique Dans Les BâtimentsDocument8 pagesTrillat-Berdal Et Al - Intégration Energetique Dans Les BâtimentsSGPas encore d'évaluation

- Ma Facture de Gaz Naturel: Mon ContratDocument2 pagesMa Facture de Gaz Naturel: Mon ContratJennifer ZhangPas encore d'évaluation

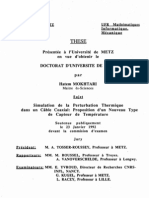

- THESE Mokhtari - Hatem.smz923Document150 pagesTHESE Mokhtari - Hatem.smz923Dr. Hatem MOKHTARIPas encore d'évaluation

- 33 0 Installations-DomestiquesDocument36 pages33 0 Installations-DomestiquesbendeniPas encore d'évaluation

- Avis Concours Cycle D Ingenieur 2023 2024Document1 pageAvis Concours Cycle D Ingenieur 2023 2024Salah EddinePas encore d'évaluation

- La 103812 50 - 0Document1 pageLa 103812 50 - 0Daymar GarciaPas encore d'évaluation

- Téléphonie ClassiqueDocument39 pagesTéléphonie ClassiqueKarim100% (5)

- A/la Température Du Corps Est 37°c B/l'eau Bout À 100°c C/ La Glace Fond À 0°cDocument3 pagesA/la Température Du Corps Est 37°c B/l'eau Bout À 100°c C/ La Glace Fond À 0°ckaderPas encore d'évaluation

- Module 7. LES BATTERIES DE CONDENSATEURDocument15 pagesModule 7. LES BATTERIES DE CONDENSATEURBen HurPas encore d'évaluation

- Propulsion Navale BillardDocument40 pagesPropulsion Navale BillardUnica Figlia Kenza100% (1)