Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Chap 2

Chap 2

Transféré par

elhajouiDroits d'auteur :

Formats disponibles

Vous aimerez peut-être aussi

- Microsoft Word La Bobine Exercice 3Document2 pagesMicrosoft Word La Bobine Exercice 3Roua Slama100% (1)

- Facture D'ÉlectricitéDocument2 pagesFacture D'ÉlectricitéLui LuisPas encore d'évaluation

- Achour IfrekDocument123 pagesAchour Ifrekหำพดบ จตคสยลบPas encore d'évaluation

- Chapitre 02 Les Transistors A Effet de ChampDocument12 pagesChapitre 02 Les Transistors A Effet de ChampOussama BoualiPas encore d'évaluation

- Devoir de Controle N°2 4SCEXPly-pilote-nabeuleDocument3 pagesDevoir de Controle N°2 4SCEXPly-pilote-nabeulelolocheePas encore d'évaluation

- Risques ÉlectriquesDocument41 pagesRisques ÉlectriquesDjamel Djamel EddinPas encore d'évaluation

- F230 ATV107 Fr-Juil08Document1 pageF230 ATV107 Fr-Juil08JezB1234Pas encore d'évaluation

- TD OnduleurDocument2 pagesTD Onduleurvictor POENOUPas encore d'évaluation

- Motor Circuit Protector (MCP) Settings Configuraciones Del Protector de Circuitos Del Motor (PCM) Réglages Du Protecteur de Circuits de Moteurs (PCM)Document6 pagesMotor Circuit Protector (MCP) Settings Configuraciones Del Protector de Circuitos Del Motor (PCM) Réglages Du Protecteur de Circuits de Moteurs (PCM)LICHEN YUPas encore d'évaluation

- Series D'exercices EIE2 TransformateurDocument6 pagesSeries D'exercices EIE2 TransformateurA.SamadePas encore d'évaluation

- ComportementDocument2 pagesComportementanassazzakhnini10Pas encore d'évaluation

- C 1 PrismeDocument4 pagesC 1 Prismemister633Pas encore d'évaluation

- Ds02 Chimie Cinetique Chimie Enthalpie Reaction CorrigeDocument2 pagesDs02 Chimie Cinetique Chimie Enthalpie Reaction Corrigehaifa arguiPas encore d'évaluation

- Renf Ep 1S1 2021Document5 pagesRenf Ep 1S1 2021cseck7514Pas encore d'évaluation

- Oscilloscope CathodiqueDocument5 pagesOscilloscope Cathodiqueamy ndongPas encore d'évaluation

- Pro D'etu Bts MontageDocument108 pagesPro D'etu Bts MontageHorch NadjetPas encore d'évaluation

- FC.01 ExercicesDocument7 pagesFC.01 ExercicesMaman dan malan NasserPas encore d'évaluation

- Memento FormulaireDocument26 pagesMemento FormulaireMaria AlielhadjiabdouPas encore d'évaluation

- Rapport Chair Meryem Leila MaryaDocument139 pagesRapport Chair Meryem Leila MaryaZINEB ANOIRPas encore d'évaluation

- Magnetostatique CoursDocument22 pagesMagnetostatique Coursmista ofpotatoPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 Redresseurs Non Commandes PDFDocument16 pagesChapitre 1 Redresseurs Non Commandes PDFAbdelmalik BendaikhaPas encore d'évaluation

- El Ep2 01Document2 pagesEl Ep2 01zannier.denisPas encore d'évaluation

- TD Hydraulique Appliquée ARH3 23 24Document2 pagesTD Hydraulique Appliquée ARH3 23 24FrançoisPas encore d'évaluation

- Courbes de LimitationDocument1 pageCourbes de LimitationMohamed Ange NAPOPas encore d'évaluation

- Capacite Calorifique Et Chaleur MassiqueDocument2 pagesCapacite Calorifique Et Chaleur MassiqueGhalem Larbi Amine100% (1)

- Vérification Du Maintien en Conformité Des Installations Électriques Basse Et Haute TensionDocument10 pagesVérification Du Maintien en Conformité Des Installations Électriques Basse Et Haute TensionMakki ABDELLATIFPas encore d'évaluation

- Notions Fondamentales en Analyse de CircuitDocument17 pagesNotions Fondamentales en Analyse de CircuitMame Cheikh SARRPas encore d'évaluation

- ThermoII ChapIIDocument8 pagesThermoII ChapII1442omisPas encore d'évaluation

- Corrige s2 2014Document7 pagesCorrige s2 2014GueyePas encore d'évaluation

- ME CrBZYNDocument54 pagesME CrBZYNsisi lalaPas encore d'évaluation

Chap 2

Chap 2

Transféré par

elhajouiTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Chap 2

Chap 2

Transféré par

elhajouiDroits d'auteur :

Formats disponibles

Chapitre 2

Thorie des machines synchrones- Alternateur

Chapitre II : Thorie des machines synchrones

-AlternateurII-1. Classification des machines synchrones

On peut classer les machines synchrones daprs le mode de construction utilis pour la

fabrication des rotors ; mais quelque soit le type utilis, sa vitesse est constante (ns =

constante).

II-1-1. Machines ples saillants

Elles utilisent des pices polaires sur une culasse avec des enroulements dexcitation

constitues par des bobines.

On utilise ce type de machines dans les centrales

hydrauliques, le rotor comporte 2p ples, sa vitesse de

rotation se calcule par la formule suivante :

ns =

f

p

[tr/s]

ou encore : n s = 60.

f

p

[tr/mn]

Remarque

La vitesse de rotation des turbines hydrauliques est faible (moins de 1000 tr/mn : pour une

frquence de 50 Hz, p est suprieur 3).

II-1-2. Machines ples lisses (entrefer constant)

A la diffrence des prcdents, ces machines ont un entrefer constant, lenroulement

dexcitation tant place dans des rainures longitudinales usines sur un cylindre dacier

massif. Le rotor peut comporter plusieurs encoches, autrement dit les bobines peuvent tre

loges dans plusieurs encoches.

Ce type de machines est utilis surtout pour les grandes vitesses, donc elles ont 3, 2 ou 1 pair

de ples.

Dr. Bendaoud- Universit de Sidi Bel Abbs

Machines lectriques courant alternatif

Chapitre 2

Thorie des machines synchrones- Alternateur

Ces machines ncessitent un moteur dentranement rapide qui se spcifie par les turbines

vapeur dans les centrales thermiques par exemple ; ces machines gnratrices de courant

portent le nom de turbo-alternateur.

II-2. Rpartition du champ magntique dans lentrefer

La rpartition du flux dans lentrefer dpend de la forme des ples inducteurs dans le cas des

machines ples saillants ; et de lcartement des encoches ainsi que le nombre de

conducteurs par encoches dans le cas des machines ples lisses, donc pour rendre

linduction de forme sinusodale, on envisage les deux cas suivants :

a- Ples saillants

On donne aux panouissements polaires un rayon de courbure de telle faon faire accrotre

ou dcrotre progressivement linduction c'est--dire suivant une forme sinusodale ; cela

revient faire varier lentrefer car :

H .dl = N J

H s l s + H r ls + 2 H 0 e = N J

Puisque Hs = Hr = 0 (car la permabilit du fer r ) ; on peut crire :

H0 =

NJ

2e

do : B = a H =

N 0 J

2e

Daprs la formule prcdente, on peut faire varier lentrefer de telle faon faire varier

linduction de faon sinusodal (figure prcdente).

b- Ples lisses

On agit sur lcartement entre les encoches et le nombre de conducteurs par encoche ;

tudions les cas suivants :

1 encoche /ple.

2 encoche /ple.

Dr. Bendaoud- Universit de Sidi Bel Abbs

Machines lectriques courant alternatif

Chapitre 2

Thorie des machines synchrones- Alternateur

Si on multiplie davantage le nombre dencoches par pole, on obtient une courbe en forme

descalier qui se rapproche de plus en plus dune sinusode.

II-3. Constitution de lalternateur

Un alternateur est une machine synchrone qui comporte un inducteur (rotor) et un induit

(stator).

II-3-1. Induit (stator)

Le stator est toujours soigneusement feuillet, il est constitu par une couronne de disques

dacier doux, isols les uns des autres par du vernis.

La couronne du stator a la mme longueur axiale que les pices polaires, elle porte des

encoches dans lesquels loge lenroulement dinduit.

Enroulement statorique (induit) :

Un enroulement est constitu de tranches gnralement prpares davance et que lon relie

ensuite entre elles par des connexions extrieures, ce sont les sections . Chaque section

comporte un certain nombre de spires et par consquent 02 paquets de brins actifs appel

faisceaux . Lensemble par pole de sections dune mme phase sappelle bobine .

Les parties frontales (extrieures aux encoche) des bobines constituent les ttes de bobines ,

elles sont inactives.

Les brins actifs entre lentre et la sortie sont connects de telle faon que leur f.e.m

sajoutent.

Il existe 2 types denroulement :

Enroulement bobines spares.

Enroulement enchevtres.

a- Enroulement bobines spares.

Ce type denroulement peut tre appel bobines concentriques caractrises par le fait que

les sections dune mme bobine sont concentriques mais de dimensions diffrentes.

Dr. Bendaoud- Universit de Sidi Bel Abbs

Machines lectriques courant alternatif

Chapitre 2

Thorie des machines synchrones- Alternateur

b- Enroulement enchevtres.

Constitution de lenroulement statorique :

Dfinitions :

Pas polaire : cest langle ou larc entre 2 ples successif de noms contraires (N et

S) ; on utilise les formules suivantes :

en rd

.D

2.p

en m avec D : diamtre de la machine

Z

en encoche, Z : le nombre total dencoches

2.p

Pas dencoche : cest la distance entre 2 encoches successifs :

e =

.D

Z

en m

Pas de la bobine : cest la largeur de la bobine

(une section)

Si y= lenroulement est pas diamtral

Si y< lenroulement est pas raccourci

Nombre dencoche par ple et par phase :

q=

Z

2. p.m

Avec m : le nombre de phases

II-3-2. Inducteur (rotor)

Le rotor peut tre ples lisses ou ples saillants ; dans le premier cas, il comporte un

nombre rduit de ples (2 ou 4) ; dans le deuxime cas, il peut comporter un trs grand

nombre.

Le circuit magntique est ferm par le stator, sa forme a t choisi de manire diminuer la

longueur des lignes de champ et viter les fuites magntiques. Comme le champ

magntique est fixe par rapport au rotor, on na pas de pertes par courant de Foucault dans

Dr. Bendaoud- Universit de Sidi Bel Abbs

Machines lectriques courant alternatif

Chapitre 2

Thorie des machines synchrones- Alternateur

le rotor, pour cette raison le rotor ples lisses est toujours massif. Aprs sa sortie de

fonderie sous forme de cylindre, on y pratique des rainures pour loger les conducteurs des

enroulements. Par contre le rotor ples saillants est gnralement feuillet pour faciliter sa

construction.

Bobines de linducteur

Les bobines magntisantes entranes par le rotor doivent tre alimentes en courant continu

et ce, par lun des procds suivants :

a- Utilisation dune gnratrice courant continu (dynamo)

Cette gnratrice appele excitatrice est monte en bout de larbre, son rle est de

transmettre du courant continu au rotor par lintermdiaire de 2 bagues en bronze.

Le rglage de lintensit de ce courant dexcitation tant obtenu par le rglage du courant de

linducteur de la gnratrice excitatrice.

b- Utilisation dune excitatrice statique

La dynamo est remplace par un alternateur dit auxiliaire auquel on adjoint un redressement

de courant qui fournit un courant continu au rotor de lalternateur principal. Ce procd est

surtout utilis pour lexcitation des turbo-alternateurs modernes. Il prsente lavantage de ne

pas utiliser le collecteur, les bagues, ni les charbons, qui, cause des tincelles et en prsence

de lhydrogne prsente un danger permanent.

Dr. Bendaoud- Universit de Sidi Bel Abbs

Machines lectriques courant alternatif

Chapitre 2

Thorie des machines synchrones- Alternateur

Le rglage du courant dexcitation de lalternateur principal est assur par lintermdiaire de

linducteur fixe de lalternateur auxiliaire.

II-4. Calcul de la f.e.m vide thorique

On prend une machine bipolaire, on suppose que les f.e.m sont en phase de tout les brins

dune mme phase et de forme sinusodale.

.

roue

polaire

bobinage

du stator

Ie

.

Le sens de courant est arbitraire

Soit 2N : le nombre de brins actifs/phase =N spires/phase

Si on suppose que linducteur tourne dans le sens horaire du point de vue lectrique tout se

passe comme si linducteur est immobile et le stator tourne dans le sens inverse (sens

trigonomtrique).

Pour une position quelconque de la normale le flux est sinusodal :

= 0 . cost

e = N

d

= N 0 . sin t , Avec = 2f donc e = 2fN 0 .sin t

dt

La valeur efficace sera alors : E =

2

fN 0 ; ce qui donne :

2

E = 4,44.N . f . avec N : le nombre de spires/phase

On peut utiliser : E = 2,22.N '. f . avec N : le nombre de brins (conducteurs)/phase

II-5. Calcul de la f.e.m vide relle

En ralit le flux n'est pas vraiment sinusodale et les diffrentes f.e.m ne sont pas en phase.

La rsultante de la f.e.m e(t) est le module d'une somme vectorielle. Pour traduire ces

imperfections, on introduit un coefficient K (facteur de correction) qui caractrise la

machine. La valeur efficace relle de la f.e.m vide s'exprime par la relation :

E ph = 4,44.K . f .N . u

Le facteur K dpend de type denroulement et de la forme de la courbe de la f.e.m (ou du flux).

II-5-1. Facteur denroulement (bobinage) K1

Dans la pratique, pour diffrentes raisons (facilit de construction, rduction des

harmoniques, .), on ne dispose pas la totalit de lenroulement dune mme phase du

stator dans 2 encoches diamtralement opposs. Ce qui entraine une rduction de la f.e.m

Dr. Bendaoud- Universit de Sidi Bel Abbs

Machines lectriques courant alternatif

Chapitre 2

Thorie des machines synchrones- Alternateur

par rapport la valeur thorique, donc elle doit tre corrige par un facteur denroulement

qui dpend de la distribution (rpartition), de raccourcissement et dinclinaison de encoches.

Le facteur denroulement K1 peut tre calcul par la formule suivante :

K1 = K d .K r .Ki

O Kd : le facteur de distribution

Kr : le facteur de raccourcissement

Ki : le facteur dinclinaison

a- Facteur de distribution Kd

Les spires dune mme phase sont dcales dun angle lectrique e , par exemple les f.e.m

engendres par le champ tournant dans les brins actifs qui occupent les encoches (2-2) sont

en retard de e par rapport celles engendres dans les brins actifs des encoches (1-1)

Si q est le nombre dencoche par ple et par phase, le facteur de distribution est calcul par :

Kd =

O langle lectrique e = p. = p.

sin q

q.sin

360

Z

b- Facteur de raccourcissement Kr

Dans ce cas louverture de diffrentes spires est infrieure au pas plaire, si langle lectrique

douverture dune spire est ( e ) les f.e.m induites dans les brins actifs disposs dans les

encoches 1-1 seront diminues donc la f.e.m est corrige par le facteur de raccourcissement

B

y

calcul par : K r = cos . e ou K r = sin . .

2

2

Dr. Bendaoud- Universit de Sidi Bel Abbs

Machines lectriques courant alternatif

Chapitre 2

Thorie des machines synchrones- Alternateur

si ( y = ) ; Kr=1

Le pas polaire : =

.D

2. p

avec D : diamtre moyen de la machine

c- Facteur dinclinaison Ki

Pour les encoches inclines, le facteur dinclinaison se

calcule par :

Ki =

sin p

p.

O p : le nombre de paire de ples, langle dinclinaison

e (voir la figure prcdente).

II-5-2. Facteur de forme K2

Pour le calcul thorique de la f.e.m, nous avons suppos que le champ radial dans lentrefer

est sinusodal, mais en ralit, cette condition nest pas ralise, donc la f.e.m induite nest

pas tout fait sinusodale. Par dfinition le facteur de forme est calcul par :

K2 =

Eeff

Emoy

9 Pour bien comprendre linfluence de facteur de forme calculons ce facteur pour une

f.e.m sinusodale : K 2 =

Eeff

Emoy

Em

= 2 = 1,11

2

Em

9 Pour une forme non sinusodale, on procde de la manire suivante :

- On divise lintervalle OC en n parties gales

- On mesure les ordonnes e1, e2, e3, e4, . en

- On calcule respectivement la f.e.m moyenne et efficace :

Emoy =

e1 + e2 + e3 + .......en

n

et

Eeff =

e12 + e22 + e32 + .......en2

n

On en dduit le facteur de forme :

K2 =

Eeff

Emoy

1,11

II-5-3. Expression globale de la f.e.m relle

Aprs correction, la f.e.m relle se calcule par : E ph = 4.K1 K 2 . f .N . u

Dr. Bendaoud- Universit de Sidi Bel Abbs

Machines lectriques courant alternatif

Chapitre 2

Thorie des machines synchrones- Alternateur

II-6. Harmoniques suprieurs de la f.e.m

II-6-1. Causes des harmoniques

En ralit la f.e.m nest pas sinusodale cause des harmoniques qui sont dus :

a- Rpartition non sinusodale de linduction dans lentrefer : la forme des ples dans le

cas des ples saillants et le nombre dencoches par ple dans le cas des machines

ples lisses.

b- Dformations supplmentaires dues la raction dinduit.

c- Ondulations priodiques sous laction de la denture de linduit ou de linducteur, la

variation de la reluctance de la denture. La figure montre que suivant la position de la

pice polaire par rapport aux dents, la reluctance de lentrefer est modifie et par

consquent le flux et la f.e.m seront modifis. La courbe des f.e.m comporte alors des

dformations.

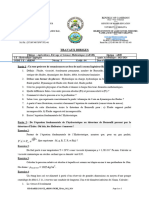

Etude dune courbe priodique mais non sinusodale

Soit la fonction B une fonction priodique de frquence f :

Daprs la dcomposition de Fourier une courbe priodique est la somme de plusieurs

courbes sinusodales dordre impaire (1, 3, 5, 7 etc.)

2.5

2

1.5

Harmonique fondamental

1

0.5

B

0

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

0.002

0.004

0.006

0.008 0.01 0.012

harmonique

0.014

0.016

0.018

0.02

T3

T5

T = T1

Dr. Bendaoud- Universit de Sidi Bel Abbs

Machines lectriques courant alternatif

Chapitre 2

Thorie des machines synchrones- Alternateur

1

1

B = B1M cos cos 3 + cos 5 .........

3

5

Coubre rouge : courbe relle

Soit = 1, 3,5...... = 2k + 1 rang (ordre) de lharmonique

Pour : = 1 la courbe B1 (courbe sinusodale bleue) cest lharmonique dordre 1, on

lappelle lharmonique fondamental de mme priode et de mme frquence que la

courbe relle f1=f

Pour : = 3 la courbe B3 (courbe sinusodale verte) cest lharmonique dordre 3.

Cest une fonction sinusodale de frquence f3=3f

Pour : = 5 la courbe B5 (courbe sinusodale noire) cest lharmonique dordre 5.

Cest une fonction sinusodale de frquence f5=5f

Donc pour une fonction dordre , la frquence est de f = . f

De mme = 1 =

Calcul de la f.e.m induite par un harmonique suprieur

La f.e.m des harmoniques est donne par: E = 4,44.N .K1, . f .

K 2, = 1,11 car les harmoniques sont de forme sinusodale

Facteur de bobinage : K1, = K d , .K r ,

y

K r , = sin . . , (Si le pas est diamtral K r , = 1 )

2

K d , =

sin .q

q.sin .

e

2

Aprs avoir calcul les f.e.m des harmoniques, la f.e.m totale (relle) sera alors :

E = E12 + E32 + E52 + .......

Calcul de la distorsion harmonique (dformation):

D(% ) =

E32 + E52 + .......

X 100

E1

II-6-2. Inconvnients des harmoniques

a- Pour les harmoniques suprieurs 3, le courant induit produit plus de pertes par

effet Joules dans le cuivres et par courant de Foucault dans le circuit magntique,

donc plus de pertes supplmentaires.

b- Les harmoniques donnent lieu des perturbations radiofrquences puisquils

atteignent des HF.

Dr. Bendaoud- Universit de Sidi Bel Abbs

Machines lectriques courant alternatif

10

Chapitre 2

Thorie des machines synchrones- Alternateur

II-6-3. Attnuations et suppression des harmoniques

Si on ne peut pas liminer totalement les harmoniques, par contre on peut les rduire leur

valeur minimales :

1-Etude de lharmonique dordre 3 :

Considrons 3 f.e.m induites triphases en un systme quilibr :

Comme le pas plaire de lharmonique 3 est le tiers du pas plaire du fondamental, avec les

mmes conventions, on aura :

Alors que les tensions induites constituent, pour le fondamental, un systme triphas

quilibr, les trois tensions induites par lharmonique 3sont en phase.

Dans les cas dun montage en toile , ces 3 tensions disparaissent totalement car elles

squilibrent deux deux. Mais si le montage est en triangle, ces 3 tensions ajoutent leurs

effets , ce qui provoquent un courant de circulation entre les phases, donc il produit plus de

pertes supplmentaires.

Consquence : pour liminer les harmoniques 3 et multiple de 3, il suffit que le

montage (couplage) soit en toile.

2- Pour les machines ples saillants, on donne aux panouissement un rayon de courbure

plus faible que larmature dinduit, ce qui a pour effet de faire varier linduction de faon

sinusodale.

3- Pour les machines ples lisses, on agit sur le nombre dencoches de telle faon

obtenir une courbe se rapprochant de lharmonique fondamentale.

4- On emploi un pas raccourci bien dtermin

Exemple : si le pas est diamtral : K r , = 1 , donc les harmoniques se sont pas nuls.

Si on prend par exemple : =

4

4

, K r , = sin . . , pour les harmoniques 5 et

5

5 2

multiples de 5 : K r , = 0 , ce qui donne les f.e.m des harmoniques 5 et multiples de 5

nuls. Donc on choisissant un pas raccourci de =

harmoniques 5 et multiples de 5

4

, on a pu liminer les

5

5- On limine les harmoniques de denture en inclinant par rapport laxe

du rotor, de telle faon rendre la reluctance constante dans lentrefer

quelque soit la position de linducteur.

Dr. Bendaoud- Universit de Sidi Bel Abbs

Machines lectriques courant alternatif

11

Vous aimerez peut-être aussi

- Microsoft Word La Bobine Exercice 3Document2 pagesMicrosoft Word La Bobine Exercice 3Roua Slama100% (1)

- Facture D'ÉlectricitéDocument2 pagesFacture D'ÉlectricitéLui LuisPas encore d'évaluation

- Achour IfrekDocument123 pagesAchour Ifrekหำพดบ จตคสยลบPas encore d'évaluation

- Chapitre 02 Les Transistors A Effet de ChampDocument12 pagesChapitre 02 Les Transistors A Effet de ChampOussama BoualiPas encore d'évaluation

- Devoir de Controle N°2 4SCEXPly-pilote-nabeuleDocument3 pagesDevoir de Controle N°2 4SCEXPly-pilote-nabeulelolocheePas encore d'évaluation

- Risques ÉlectriquesDocument41 pagesRisques ÉlectriquesDjamel Djamel EddinPas encore d'évaluation

- F230 ATV107 Fr-Juil08Document1 pageF230 ATV107 Fr-Juil08JezB1234Pas encore d'évaluation

- TD OnduleurDocument2 pagesTD Onduleurvictor POENOUPas encore d'évaluation

- Motor Circuit Protector (MCP) Settings Configuraciones Del Protector de Circuitos Del Motor (PCM) Réglages Du Protecteur de Circuits de Moteurs (PCM)Document6 pagesMotor Circuit Protector (MCP) Settings Configuraciones Del Protector de Circuitos Del Motor (PCM) Réglages Du Protecteur de Circuits de Moteurs (PCM)LICHEN YUPas encore d'évaluation

- Series D'exercices EIE2 TransformateurDocument6 pagesSeries D'exercices EIE2 TransformateurA.SamadePas encore d'évaluation

- ComportementDocument2 pagesComportementanassazzakhnini10Pas encore d'évaluation

- C 1 PrismeDocument4 pagesC 1 Prismemister633Pas encore d'évaluation

- Ds02 Chimie Cinetique Chimie Enthalpie Reaction CorrigeDocument2 pagesDs02 Chimie Cinetique Chimie Enthalpie Reaction Corrigehaifa arguiPas encore d'évaluation

- Renf Ep 1S1 2021Document5 pagesRenf Ep 1S1 2021cseck7514Pas encore d'évaluation

- Oscilloscope CathodiqueDocument5 pagesOscilloscope Cathodiqueamy ndongPas encore d'évaluation

- Pro D'etu Bts MontageDocument108 pagesPro D'etu Bts MontageHorch NadjetPas encore d'évaluation

- FC.01 ExercicesDocument7 pagesFC.01 ExercicesMaman dan malan NasserPas encore d'évaluation

- Memento FormulaireDocument26 pagesMemento FormulaireMaria AlielhadjiabdouPas encore d'évaluation

- Rapport Chair Meryem Leila MaryaDocument139 pagesRapport Chair Meryem Leila MaryaZINEB ANOIRPas encore d'évaluation

- Magnetostatique CoursDocument22 pagesMagnetostatique Coursmista ofpotatoPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 Redresseurs Non Commandes PDFDocument16 pagesChapitre 1 Redresseurs Non Commandes PDFAbdelmalik BendaikhaPas encore d'évaluation

- El Ep2 01Document2 pagesEl Ep2 01zannier.denisPas encore d'évaluation

- TD Hydraulique Appliquée ARH3 23 24Document2 pagesTD Hydraulique Appliquée ARH3 23 24FrançoisPas encore d'évaluation

- Courbes de LimitationDocument1 pageCourbes de LimitationMohamed Ange NAPOPas encore d'évaluation

- Capacite Calorifique Et Chaleur MassiqueDocument2 pagesCapacite Calorifique Et Chaleur MassiqueGhalem Larbi Amine100% (1)

- Vérification Du Maintien en Conformité Des Installations Électriques Basse Et Haute TensionDocument10 pagesVérification Du Maintien en Conformité Des Installations Électriques Basse Et Haute TensionMakki ABDELLATIFPas encore d'évaluation

- Notions Fondamentales en Analyse de CircuitDocument17 pagesNotions Fondamentales en Analyse de CircuitMame Cheikh SARRPas encore d'évaluation

- ThermoII ChapIIDocument8 pagesThermoII ChapII1442omisPas encore d'évaluation

- Corrige s2 2014Document7 pagesCorrige s2 2014GueyePas encore d'évaluation

- ME CrBZYNDocument54 pagesME CrBZYNsisi lalaPas encore d'évaluation