Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Maxi Fiches de Construction Mécanique Et de Dessin Industriel en 44 Fiches

Maxi Fiches de Construction Mécanique Et de Dessin Industriel en 44 Fiches

Transféré par

Yahia Chouaki100%(7)100% ont trouvé ce document utile (7 votes)

2K vues188 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd

100%(7)100% ont trouvé ce document utile (7 votes)

2K vues188 pagesMaxi Fiches de Construction Mécanique Et de Dessin Industriel en 44 Fiches

Maxi Fiches de Construction Mécanique Et de Dessin Industriel en 44 Fiches

Transféré par

Yahia ChouakiDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 188

INVIZ 3CI

FicHEeES

a

mecanique et

dessin industriel

En 44 fiches

Pascal Lussiez

DUNOD

Copyright © 2012 Dunod.

Illustrations (intérieur et couverture) : Raphaélle BaLAzoT

le, pidogrme qui Sgue icone dem pion, proroqent ne

imide ose exclon. Son chet et bows bruce det otto ie hes et do

lene ie cer ur Jo meoce que reer, pe quel pss mime peur

représete pour Havent doer Tes ours do créer des cones

partculérement dans le domaine [BANGER] wells et de les fore dir cor

de Féin echnique et univers: recemen’ et excurd ui mencée

tote, le dévlopperers massif do Nous rappelons done que toute

phobcopl reproducien, poriele oy tobe,

{2 Code eprops inlee GF prowl publaion et

tuole du 1 juilet 1992 intordt |LEPAMIPLKE| ifercte sons. ulrisaion de

cn eft expressément la photoco: (TUE LELIVRE) Toveur, de son édieur ov du

pie @ usoge collec sans ot: Centre frongaisd exaltation do

Sotion des ayant dct. Or, cate pratique droit de copie (CFC, 20, ue des

Sst généralisée dons les @ablisements Gronds-Augustins, 75006 Pai)

© Dunod, Paris, 2012

ISBN 978-2-10-056964-9

le Code de la propridté inellechelle rfoutorisan!, aux termes de Fartcle

1.1225, 2° et 3° o), d'une part, que les « copies ov reproductions stctement

Jervées & I usoge privé du copiste et non destinges & une uiilisation collective »

, d'oute part, que les ancyses et les coures citations dans un but exemple et

illustration, « toute représenttion ou reproduction inégrale ou portale foite

sans le consentoment de Vavleur ov de ses ayants droit ov ayant cause est

lice » (an. L. 1224)

Cette eprésentoton ou reproduction, por quelque procédé que ce soit, consive

rait done une conteforon soncionnée por les aries L. 3352 et suivants du

Code de la propriété intllectvele,

Copyright © 2012 Dunod.

1 Vocabulaire technique

2 Perspectives

1, Définition

2. Domaine d'utilisation

3. Types de perspective

4, La perspective cavaligre

5, La perspective isométrique

6. Construction d’une ellipse

3 Le dessin technique

1. Définition

2. Les différents types de dessin

3. Présentation des dessins

4. Principales régles et convention

4 Les coupes

1. Définition

2. Le principe de réalisation d'une coupe

3. Les différents types de coupe

4. Les régles de représentation

5, Le repérage des coupes

6. Les hachures

5 Filetage et taraudage

1. Filetage

2, Taraudage

3. Assemblage fileté

6 Les sections

1. Définition

2. Les différents types de section

Méthode

7 Les liaisons complates

1. Définition

2. Aspect fonctionnel

3. Familles de solutions constructives

Cann eee

eee

i

12

14

14

4

15

16

7

7

18

18,

19

20

21

2

a

Table des matiéres

8 Les liaisons completes démontables

1, Définition

2. Analyse fonctionnelle

3. Principe de construction

4. Familles de solution

5. Surfaces de contact plan

6. Surface de contact cylindrique

7. Surface de contact conique

8. Surface de contact un degré de liberté

9. Surface de contact hélicoidale

10. Clipsage

9 Les liaisons complétes non démontables

1. Définition

2, Familles de solution

10 Assemblage démontable « Arbre—Moyeu »

Définition

‘Type de solution

Les arréts axiaux par obstacle

Les arréts radiaux par obstacle

Les arréts axiaux et radiaux par obstacle

Peep

11 Composant filetés

Vis de fixation

.. Vis d’assemblage

Vis de pression

}. Ecrou

Dispositifs de freinage des vis et des écrous

. Goujon

Boulon

AeePe

ae

12 Guidages en rotation — Généralité

1. Fonction a assurer

2, Indicateurs de qualité

3. Familles de solutions

13 Guidages en rotation par roulement

1. Composition générale d’un roulement

2. Familles de roulement

3. Type de montage

4, Immobilisation radiale

vi

27

27

7

27

29

30

30

32

32

33

33

34

34

34

37

37

37

38

39

40

42

42

42

4

45

47

49

50

50

50

53

53

53

55

56

Table des matiéres

5, Immobilisation axiale

6. Lubrification

7. Etanchéité

8. Durée de vie

14 Les guidages en rotation par bague de frottement

1, Familles de solutions

Les bagues de frottement en matériaux métalliques

Les bagues de frottement en thermoplastique

Les bagues métal-polymére (ou composite)

Sélection d'une bague de frottement

yeep

15° Guidages en translation

Fonction & assurer

. Indicateurs de qualité

Architecture d’un guidage en translation

|. Familles de solutions

Guidage en translation par contact direct

. Guidage en translation par interposition d’élément antifriction

Guidage en translation par interposition d’ékéments roulants

. Guidage en translation avec interposition d'un film ¢’huile

SA ar eee

16 Etanchéité

1, Mise en évidence du probleme

2, Fuites entre milieux

3. Principaux critéres de choix

4. Typologie de la fonction étancher

17 Etanchéité statique

1, Familles de solution

2. Etanchéité statique directe

3. Etanchéité statique indirecte

18 Etanchéité dynamique de rotation

1. Direct

2. Par interposition de joint

3. Par passage étroit

19 Etanchéité dynamique de translation

1. Btanchéité directe

2. Par interposition de joint

vil

56

37

37

59

60

60

60

62

02

62

64

64

64

64

66

67

68

68

09

70

70

70

7

7

72

nR

R

B

75

ei}

16

7

79

80,

80

Table des matiéres

20 Transmission de puissance

1, La chaine cinématique

2. Les fonctions principales d'une transmission de puissance

3, La puissance mécanique

4, Familles de solutions

21 Engrenage Roue et vis sans fin

1, Représentation

2. Caractéristiques géométriques

3. Caractéristiques mécaniques

22 Engrenage concourant

1. Différent type d’engrenage concourant

2. Représentation

3. Caractéristiques géométriques

4. Caractéristiques mécaniques

23 Engrenage paralléle

Principe de fonetionnement

Diffférent type engrenage parallele

Représentation

Caractéristiques géométriques

Caractéristiques mécaniques

peeps

24 Poulie — Courroie

1, Type de courroie

2. Disposition des arbres

3. Dispositif de tension

4. Représentation schématique

5. Caractéristiques gométriques

6. Caractéristiques mécaniques

25 Réducteur

1, Familles de solutions

2, Réducteur a trains épicycloidaux

26 = Roues et chaines

1. Constitution d’une chaine

2. Type de chaine de transmission de mouvement

3. Représentation schématique

4. Caractéristiques géométriques

5. Caractéristiques mécaniques

vill

83

83

84

84

85

87

87

88

89

93

93

94

94

95,

98

99

100

101

102

107

107

108

108

109

109

110

111

i

113

116

116

7

7

118

118

Table des matiéres

27 Mécanisme a came

Définition

Principe de fonctionnement

Possibilité de transformation

Structure du mécanisme

. Classification

6. Relations cinématique

yeep

28 Systeme vis-écrou

Définition

. Principe de fonctionnement

‘Type architecture

|. Relation géométrique

Relation cinématique

. Relation entre le couple et l'effort axe

. Rendement

8. Solutions constructives

yeep

ae

29 Pignon - crémaillére

1, Définition

2. Principe de fonctionnement

3. Représentation

4. Caractéristiques géométriques

5. Caractéristiques mécaniques

30 Systeme bielle-manivelle-excentrique

Définition

. Principe de fonctionnement

Exemple d’application

|. Schéma cinématique

Relation cinématique

. Les systémes bielle-manivelle di

les excentriques

Aa ee

31. Les matériaux

1. Typologie générale des matériaux

2. Les principales propriétés des matériaux

3. Critéres de choix des matériaux

32 Les aciers

1, Familles d’acier

2. Les aciers non alliés

120

120

120

120

120

121

122

123

123

123

125

126

127

127

128

128

129

129

129

129

130

130

133

133

133

133

133

133

135

135,

136

136

138

141

143

143

143

Table des matiéres

3. Les acier faiblement alliés

4. Aciers fortement alliés

5. Principales caractéristiques

33 Les fontes

1. Les fontes

2. Familles de fontes

3. Désignation normalisée

4. Les fontes non alliées

5. Principales propr

és

34 Le cuivre et ses alliages

1. Le cuivre

2. Principaux alliages de cuivre

3. Les laitons

4, Les bronzes

5, Principales caractéristiques

35 aluminium et ses alliages

1, Désignation des produits corroyés

2. Désignation des produits de fonderie

3. Principales caractéristiques

36 Les matiéres plastiques

1, Familles de plastique

Les thermoplastiques

Les thermodurcissables

Elastoméres

Principales caractéristiques

Marque d'identification pour le recyclage

azeey

37 Conception assistée par ordinateur (CAO)

1, Du besoin & sa matérialisation

2. Modeleurs volumiques

3. Maquette numérique : un référentiel unique

4. Notions principales sur les modeleurs volumiques

38 CAO: Comment réaliser une piéce en 3D 7?

1. Les principales étapes de construction d'une piéce

2, Réaliser une esquis

3. Générer un volume

144

145

146

147

147

147

148

148

149

150

150

150

150

151

151

152

152

153

154

155

155

156

156

156

157

157

158

158

158

158

159

160

160,

161

162

Table des matiéres

39 CAO: Comment créer de la matiére ?

1, Création d'une esquisse

2. Création de matiére par extrusion

3. Création de matiere par révolution

40 CAO : Comment enlever de la matiére ?

1. Enlevement de matiere par extrusion

2, Enlévement de matiére par révolution

41 CAO: Comment réaliser un assemblage de piéces ?

1. Un assemblage

2, Les contraintes d'assemblage

3. Les principales étapes d’assemblage

42 CAO — Comment réaliser une mise en plan ?

Créer une mise en plan

Réaliser la mise en plan

Compléter le cartouche

Insérer une nomenclature

Insérer une vue en coupe (ou section)

yeepe

43 CAO — Fonctions complémentaires

1. Chanfrein

2. Congé et arrondi

3. Pergage

4. Représentation normalisée d'un trou taraudé dans une mise en plan

44 CAO —Répéti

1. Symétrie

2. Répétition lineaire

3. Répétition circulaire

ns de fonctions

163

163

164

165

166

166

167

168

168

168

169

171

171

172

172

172

173

174

174

174

175

175

177

177

178

178

a a . .

Mots-clés

Formes techniques

Les pices mécaniques sont de formes des plus diverses, malgré leur multiplicité, il est possi

de distinguer un ensemble de forme géométrique de base qui constitue le vocabulaire technique

du mécanicien.

Ce vocabulaire usuel résulte des fonctions techniques que doivent réaliser les pitces et par

conséquent des procédés d’obtention utilisés pour réaliser ces formes.

On peut citer par exemple pour le moulage : les arrondis, les congés... ou pour lusinage :

les chanfreins, les alésages..

La liste suivante n’est pas exhaustive. Elle constitue simplement un minimum et pourra senri-

chir du vocabulaire propre A chaque métier ou filigre de la mécanique.

Arrondi Rainure en queue d’aronde Rainure en vé

Bossage ¢

Rainure droite Trou oblong

Tenon f :

Chanfrein Reinure en té

© 2012 Dunod.

Copyright

Fiche 1 + Vocabulaire technique

Congé

Filetage Taraudage

Epaulement,

Méplat

Chanfrein

Collet

Alésage.

Epaulement

intérieur Chantrein

intérieur ou

Chambrage flare

ght © 2012 Dunod.

Copy’

= :

Mots-clés

Perspective, cavaliére, isométrique.

Le croquis & main levée utilise généralement la représentation en perspective. C’est Poutil de

communication le plus performant et rapide entre Pexpression dune idée et sa représentation. I

permet d'expliquer et de comprendre rapidement les formes, la g¢ométrie, la construction d’un

mécanisme ou d'une piece.

1. DEFINITION

Les perspectives sont des techniques de représentation dont le but est de représenter un objet

(schéma, pigce, mécanisme...) A trois dimensions sur une surface (un plan, ou une feuille).

2. DOMAINE D'UTILISATION

On utilisera la représentation en perspective chaque fois que Yon cherche a se faire com-

prendre rapidement sur aspect général d’un objet. Cet objet peut étre un schéma, une pice,

un mécanisme, une machine, ete

Lobjectif est de pouvoir se représenter Vobjet en volume & partir d'une représenta

(dessin sur une feuille par exemple).

Elle offre la possibilité de voir simultanément trois faces de Pobjet en une seule vue.

ion plane

Exemples d'utilisation

Les exemples sont multiples. On retrouve souvent les perspectives pour illustrer ou visualiser un objet

dans des catalogues, dans les dessins de définition comme vue complémentaire, dans les notices de

montages ou de maintenance.

Capteur:

‘mos

& 3

u

A

y

Vue éclatée d’une webcam Schéma cinématique

Fiche 2 + Perspectives

Croquis d'une piéce en perspective

3. TYPES DE PERSPECTIVE

Tlexiste de nombreux types de représentation en perspective, les plus utilisés sont la perspective

cavalitre et isométrique.

i

Perspective cavaliere Perspective isométrique

4, LA PERSPECTIVE CAVALIERE

a) Definition

dj La représentation en perspective cavaligre est la projection oblique d’un objet sur un plan. La

face principale est paralléle au plan de projection,

La perspective cavalitre donne une représentation peu réaliste de Tobjet (déformation

importante).

PB Cube projete

Direction oblique

de la projection Cube

Fiche 2 « Perspectives

b) Regles

+ La perspective cavalidre est normalisée.

* La face principale de objet est représentée en vraie grandeur et sans déformation. Les

autres faces sont déformées.

* Les fuyantes sont 2 45°, Suivant la position de cet angle, plusieurs points de vue sont

possibles.

© On choisira lorientation donnant le plus d'informations sur les formes de la pigce.

* Sur les autres faces, les éléments (droites, cercles, etc.) sont représentés en demi-grandeurs.

d

) Méthode

La perspective cavaliére est simple et facile a dessiner. Elle est tres utilisée pour des croquis,

rapides sur une feuille quadrillée a petits carreaux.

Tout en respectant ses propres régles, une perspective cavalitre se dessine en utilisant la méme

démarche que pour une perspective isométrique présentée ci-apres.

® Attention a représenter votre contour aux bonnes dimensions par rapport au plan choisi.

5. LA PERSPECTIVE ISOMETRIQUE

a) Definition

La perspective isométrique est une technique de représentation du volume d'un objet sur une

surface pour laquelle les trois directions de représentation ont la méme importance.

La représentation en perspective isométrique est la projection orthogonale d'un objet sur un

plan.

La perspective isométrique donne une représentation assez réaliste de Fobjet.

Fiche 2 + Perspectives

b) Regles

+ La perspective isométrique est normalisée.

* Les axes isométriques sont orientés les uns aux autres 4 120° et les dimensions sont multi-

pliées par un coefficient k = 0,82.

® Dans le cas d’un croquis rapide & main levée on peut prendre un coefficient k = 1.

c) Méthode générale de construction

La méthode de représentation d'une perspective est a rapprocher de la méthode de construe-

tion d’un volume par création ou enlévement de matiére avec la fonction extrusion d'un logiciel

deC.AO.

utilisation d’une grille « isométrique » permet de donner rapidement les directions des fuyantes.

eS ©

a Dessinez en trait fin de construction, un parallélépi-

pede aux dimensions maximales de l'objet (hors tout). | Sur une face du volume, représentez votre esquisse.

@C €

A\'aide des fuyantes, représentez le volume. Effacez ensuite les traits de construction.

Copyright © 2012 Dunod.

Fiche 2 « Perspectives

Pour les autres volumes, procédez de la méme fagon que précédemment.

Remarque

Les logiciels possedent généralement une commande de visualisation en perspective.

6. CONSTRUCTION D‘UNE ELLIPSE

Une ellipse représente un cercle déformé par la perspective.

a) Pour les ellipses de petite dimension

Tracez les axes dans le plan. KS

Tracez le losange circonscrit représentant le carré cir- Ke oe

conscrit au cerce. SS

Tracez les arcs en respectant la tangence au point din-

tersection des axes et du losange.

b) Pour les ellipses de grande dimension

Pour les ellipses de grande dimension, il peut étre nécessaire d'avoir des points intermédiaires

entre les arcs tangents.

La méthode de construction ci-dessous permet d’obtenir 8 points supplémentaires au milieu des

demi-cétés du losange.

Copyright © 2012 Dunod.

= 5 s

Mots-clés

Dessin industriel, schéma, croquis, dessin de définition, dessin d’ensemble, cartouche, nomenclature

1. DEFINITION

Le dessin technique est un outil graphique de conception et de communication. II permet de

représenter l'idée d'un objet ou d'un produit sur un plan, en vue de sa réalisation,

Le dessin technique utilise des régles normalisées. C'est un langage universel et de spécialiste.

2. LES DIFFERENTS TYPES DE DESSIN

Dessin d’ensemble

Dessin de finition

(Dessin technique)

a) Le schéma

Le schéma permet généralement, avec des symboles normalisés, de représenter d'une maniére

simplifiée un systéme technique.

Il permet de communiquer d'un point de vue fonetionnel, structurel, relationnel ou technolo-

gique des données ou des informations.

Exemples

‘Schéma cinématique, électrique, pneumatique, hydraulique...

Goulotte —X

de jetée

Verin de

commande —+|

de la trappe

ri

wal. sn

Schéma cinématique d'un mécanisme d’ouverture de trappe Schéma pneumatique

Trappe en

position ouverte

Fiche 3 « Le dessin technique

b) Le croquis

Le croquis est la représentation d’un objet aux dimensions approximatives et au traeé som-

maire. Il permet d'avoir une vision globale de Vobjet.

Bogut Remaglide

a bajne.

Croquis d'une solution technologique Croquis d'une pice en perspective

©) Ledessin

> Le dessin de l'ensemble

Le dessin d’ensemble représente l'ensemble des pieces constituant objet technique. Il permet

de connaitre son organisation, son principe de fonctionnement, ses principales formes et

dimensions,

VISSEUSE

AUTOMATIQUE

Solitenaciele

Dessin d'ensemble

> Le dessin de définition

Le dessin de définition représente une seule piéce suivant plusieurs vues avec sa cotation.

Sa lecture permet de connaitre exactement sa forme, sa matitre, ses dimensions et spécitica-

tions géométriques, et ses états de surface.

10

Copyright © 2012 Dunod.

Fiche 3 Le dessin technique

est non seulement un moyen d’échanger des informations entre le concepteur et le fabricant,

mais aussi un contrat. II est Punique référence lors de la réception des pices fabriquées.

Dessin de definition

3. PRESENTATION DES DESSINS

a) Les formats normalisés }

Les dessins sont représentés sur un support

papier de dimensions normalisées dont le rapport AS

longueur sur largeur est de ¥2. A2

Le format le plus connu, est celui de la feuille de A3

papier ;le format Ad,

On obtient les dimensions des autres formats en

multipliant par 2 la plus petite dimension.

a At

Le format A3 est obtenu (420 x 297 mm) en multi-

pliant par 2 la plus petite longueur du format Ad

(210x2 = 420 mm).

b) La notion d’échelle

Léchelle d’un plan indique la valeur du rapport entre les dimensions dessinées et les dimen-

sions réelles d’une pice ou d'un mécanisme.

Exemples

imension,

Dimer

Echelle=

"

Fiche 3 « Le dessin technique

) Le cartouche

Le cartouche est la carte didentité

du document. II renseigne sur :

* le nom de Fobjet (titre) ;

* le nom de Fentreprise ; A4

* le nom du dessinateur ;

* la référence de la piéce ou du

mécanisme :

* Tindice de mise a jour :

* échelle :

« le format de original ;

* et le symbole de disposition des

vues Position du cartouche

Son emplacement est invariable

Rep | Wo Designation Pe

Tate oa

Dessiné MECANISME 03]

ae 02)

ae 01

x Entreprise Dupont 20]

Exemple de cartouche

d) La nomenclature

A3

La nomenclature est une liste complete c’éléments qui constitue Fobjet ou le mécanisme. Pour

assurer la liaison avec le dessin d'ensemble, chaque élément y est repéré.

(OF | 2 [Rowement abies 607 RST ISO TS RES

Cheips xt O35

Pose N40 10-162 35x90

Chesp ON ATH -38x175

FA

3 Nomenclature

4. PRINCIPALES REGLES ET CONVENTION

cg

Bindermapreics

Les régles et conventions utilisées en dessin technique sont normalisées. Aujourd’hui, le dessin

technique est réalisé avec un outil informatique qui nous libre de ses contraintes,

2

Fiche 3 Le dessin technique

Nous présenterons ci-aprés, ce qui nous semble lessenticl.

a) Vue et projection orthogonale

Une vue est la projection orthogonale d’un objet sur un plan.

Plusieurs vues sont nécessaires pour définir complétement un objet. Elles sont disposées sui-

vant la méthode européenne de projection (figure ci-dessous).

Suivant les formes et la complexité de la pice, on ne représentera sur un dessin de définition

que le nombre de vues nécessaires A sa compréhension.

(o

2

Cette disposition est indiquée dans le cartouche par le symbole ISO

(ci-contre), traduisant par exemple, le fait que la vue de gauche est & ra -

droite de la vue de face,

b) Les types de traits

La norme définit principalement 4 types de trait en fonction de leur utilisation.

Trait Nom Utilisation

Continu fort Arétes et contours vus

oo a Interrompu fin Arétes et contours caches

Mixte fin ‘Axes et plans de symétrie

Continu fin Lignes de cotes, hachures

D/autres régles et conventions comme les coupes et sections ow la représentation des filetages et

taraudages seront abordées dans d'autres fiches de cet ouvrage.

1B

Copyright © 2012 Dunod.

Mots-clés

Coupe, demi-coupe

1. DEFINITION

Une coupe représente la section et la partie de objet en arriére du plan de coupe (ou plan sécant).

Elle est utilisée pour montrer les formes intérieures et les épaisseurs de mativre. D’une manitre

générale, elle permet d’améliorer la lisibilité et donc de faciliter la lecture et la compréhension

des dessins de pieces, en remplagant des contours cachés représentés en trait interrompu.

®

2. LE PRINCIPE DE REALISATION D'UNE COUPE

1. Choisir un plan de coupe

2. Couper virtuellement (par la pensée)

la pice suivant ce plan.

Plan

‘de coupe

‘Sens

‘observation

3. Enlever la partie de la pice avant le plan

de coupe.

4, Dessiner la partie de la piece en arriére

du plan de coupe comme une vue

normale.

Plan de

projection

5. Hachurer les parties de matiére coupées.

—_——— 4

Copyright © 2012 Dunod.

—_——— 5

Fiche 4 « Les coupes

3. LES DIFFERENTS TYPES DE COUPE

On peut classer les coupes en deux grandes familles :

tielles, Elles utilisent le méme principe de réalisation,

jes coupes completes et les coupes par-

Coupe simple

Coupe brisée (o plan parallale

‘Aplan sécant

Demi-coupe

Coupe locale

Une coupe simple

est une coupe complite

avec un plan de coupe

(ou plan sécant) paralléle

au plan de projection.

La coupe brisée a plan pa-

ralléle permet de montrer

les parties creuses situées

dans des plans différents.

Elle est construite a partir

de plans de coupe classique

paralléles entre eux.

Elle évite ainsi plusieurs

‘coupes normales.

Les traces des plans

de coupe sont renforcées 8

chaque changement

de direction,

Copyright © 2012 Dunod.

Fiche 4 © Les coupes

Le plan de coupe est consti-

‘tué de deux plans sécants.

On obtient la vue en coupe

en rabattant un des plans

de coupe dans le prolonge-

ment du second.

Les traces des plans

de coupe sont renforcées a

‘chaque changement

de direction.

Les demi-coupes sont

généralement utilisées

pour des pices

symeétriques ou l'on

souhaite montrer

tune moitié en vue

extérieure et l'autre moitié

en coupe.

Une coupe locale

est une coupe

partiellement représentée,

Elle est utilisée

our représenter un détail

interessant d'une pidce.

4. LES REGLES DE REPRESENTATION

Les piéces suivantes ne sont pas représentées en coupe : les arbres, les clavettes, les boulons, les

vis, les billes, etc.

Les nervures, dont le plan de symétrie de leur grande face est confondu avec le plan séeant

(figures 1 et 2), ne sont pas également représentées en coupe.

16 Se

Copyright © 2012 Dunod.

Fiche 4 « Les coupes

D’une maniére générale, on ne coupe pas les pieces pleines dont la coupe ne donnerait pas une

représentation plus détaillée (figure 3)

Figure 1

Piece nervurée

LE REPERAGE DES COUPES

Le plan de coupe est représenté par un trait mixte fin renforcé aux extrémités, Il est repéré par

deux lettres majuscules,

Des fléches en trait fort, orientées vers la partie 4 conserver, indique le sens d’observation

(comme pour un observateur placé selon la convention européenne de projection).

Chaque vue en coupe est repérée par les deux lettres majuscules précédentes.

AA

6. LES HACHURES

Les hachures symbolisent la zone occupée par la matire dans le plan de coupe. Elles sont

tracées en trait fin continu et inclinées en général de 45 degrés par rapport aux lignes générales

du contour.

Pour les dessins d’ensemble, on associe & chaque nature de matériaux un type de hachures, Pour

une méme pice, les hachures sont identiques,

usage général, tous métaux etalliages légers cuivre matiére plastique ou isolant

métaux et alliages (aluminium...) et ses alliages (électrique), élastoméres

> Regles

@ ekniSscrumenmasar asta pec,

7

“Si

Mots-clés

Filetage, taraudage, vs, filet

. FILETAGE

Un filetage est l'ensemble d'une ou plusieurs rainures hélicoidales a

creusées (filets) le long d’une surface cylindrique.

Un filetage désigne également lopération d'usinage.

Hexiste plusieurs profils de filet ; le filetage métrique ISO a filet trian-

gulaire, le filet trapézoidal, le filet rond, ou encore le filet gaz. Dans

cette fiche, nous nous limiterons au filetage le plus utilisé en visserie

boulonnerie, le filetage métrique ISO a filet triangulaire.

Représentation normalisée

Pour représenter un filetage il n’est pas nécessaire de dessiner les arétes et les surfaces réelles

hélicoidales (méme avec les logiciels de CAO). Ce travail est difficile et inutile. La norme

nous propose une représentation simplifige des filetages, que nous décrirons par les étapes de

réalisation.

A partir d'un cylindre, on creuse une rainure hélicoidale,

Les traits forts représentent les contours extérieurs du

cylindre,

pos Les traits fins représentent le fond de filet du filetage.

La représentation d'un filetage nécessite de connaitre les dimensions suivantes :

* le diametre nominal, noté M pour profil métrique suivi du diamétre extérieur ;

* la longueur de filetage.

Remarque

Le diamétre du fond de filet est normalisé, cependant sur un dessin on pourra le représenter avec un

diametre de l'ordre de 80 % du diametre nominal.

18

Fiche 5 + Filetage et taraudage

2. TARAUDAGE

Un taraudage est un filetage intérieur. Les filets sont usinés dans

un percage.

I permet de recevoir une piece filetée, comme par exemple une vis.

On distingue deux types de trous taraudé

* les trous taraudés débouchant qui traversent la piéce,

* les troustaraudés non débouchant sont appelés « trous borgnes ».

Représentation normalisée

Comme pour le filetage, la norme propose une représen-

tation simplifige du taraudage, que nous décrirons par les

principales étapes de réalisation.

La premiére opération d'usinage est un pergage d'un dia-

metre inférieur au diamétre nominal.

Les traits forts représentent la trace laissée par le pergage.

Avec un outil que on appelle « le taraud », on réalise dans

le percage une rainure hélicoidale (taraudage ou filetage

intérieur) au diametre nominal afin d’y recevoir une pitce

filetée du méme diametre.

Les traits fins représentent le fond de filet du taraudage.

La représentation d’un trou taraudé nécessite de connaitre

suivant les cas, certaines dimensions

* le diamatre de percage :

* la profondeur du pergage ;

* le diamétre nominal du taraudage ;

* la profondeur du taraudage.

20 A le—20_,|

2s who | ito 4 “i

‘Trou taraudé débouchant Trou borgne

Remarque

Dans la pratique sur un dessin, on pourra représenter le percage avec un diamétre de l'ordre de 80 % du

diametre nominal

19

Copyright © 2012 Dunod.

—_——— 20

Fiche 5 « Filetage et taraudage

3. ASSEMBLAGE FILETE

Dans une vue en coupe, la représentation d'un filetage et taraudage suit la régle sur les coupes,

suivant laquelle les pices pleines (arbres, vis...) ne sont pas coupées.

La représentation du filetage recouvrira done la représentation du taraudage.

Copyright © 2012 Dunod.

en o

Mots-clés

Section, section sortie, section rabattue

1. DEFINITION

Une section est la représentation de la partie de Fobjet dans le plan de coupe (ou plan sécant),

Contrairement a la coupe, toutes les parties & arriére du plan de coupe ne sont pas représen-

t6es, Elles sont utilisées pour préciser des formes en évitant de surcharger les vues.

d'observation

Figure 1 Figure 2— Plan de coupe

Prande ane

projection projection

Plan

de coupe

observation d'observation

Figure 3— Coupe Figure 4— Section

2

Fiche 6 « Les sections

+ AA

Figure 5 — Représentation d'une section dans un dessin de définition

2. LES DIFFERENTS TYPES DE SECTION

a) Les sections sorties

Une section sortie est une section représentée A l'extérieure de la vue. Elles sont généralement

dessinées dans la direction du plan de coupe sila place le permet.

Pt feed

/

Section sortie a 8

Figure 6— Sections sortie et rabattue

Section

b) Les sections rabattues

Une section rabattue est une section représentée en superposition dans le plan de la vue

(figure 6). La désignation du plan de coupe peut étre omise.

Pour clarifier le dessin de définition et lorsque c'est possible, il est préférable de représenter une

section sortie.

3. METHODE

Les sections sont des variantes simplifiées des vues en coupe. Pour les représenter, on utilise le

méme principe et les mémes régles de représentation que pour les coupes.

22

Copyright © 2012 Dunod.

Mots-clés

Liaison complete, liaison encastrement.

1. DEFINITION

Une liaison compléte est un assemblage d'un couple de pices liées complétement, c’est-a-dire

sans aucun mouvement relatif entre les deux pices.

Cet assemblage de pieces immobiles les unes par rapport aux autres est modélisé en mécanique

(sous certaines hypotheses) par une liaison « encastrement » représentée par le symbole ci-des-

sous (figure 2).

Place 1

Corton

de soudure Pisce2 —-~Plece t

a [a

freee Figure 2— symbole cinématique

Figure 1 — Liaison complete permanente (soudage) d'une liaison encastrement

2. ASPECT FONCTIONNEL

Une liaison complete entre deux pigces doit répondre aux exigences suivantes :

* positioner une piéce par rapport & autre de fagon stable :

* permettre la transmission des efforts :

* résister au milieu environnant

A partir des fonctions techniques précédentes, on peut dresser une liste des principaux critéres

de choix, comme :

* la précision de la mise en position

* les actions mécaniques transmissibles par la liaison :

* la durée de vie ;

+ Tencombrement ;

+ Festhétique :

* le cofit ; ete.

Ces critéres d’appréciation seront inscrits dans le cahier des charges fonctionnelles de la liaison.

3. FAMILLES DE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

a) Liaison compléte démontable et permanente

On peut classer les solutions constructives en fonction de la possibilité pour assemblage, d’étre

démonté, Nous distinguons deux familles de solution.

* Les liaisons completes démontables que Von peut désolidariser sans détérioration ;

* Les liaisons completes permanentes qui ne peuvent pas étre désaccouplées sans destruc-

tion des pieces.

23

Fiche 7 « Les liaisons completes

Poulle Clavetta Arbre

Figure 3— Liaison complete démontable entre Figure 4— Liaison compléte permanente

une poulie et un arbre par rivetage

b) Classement des liaisons complétes démontables

On peut classer les solutions constructives d'une liaison compléte démontable a partir de la

nature et de importance de chaque contact dans la mise en position relative des pitces et cela

indépendamment des composants d’assemblages (figure 9)

Pour réaliser une liaison compléte, il est nécessaire de supprimer les 6 degrés de liberté entre

les deux pices afin de garantir la mise en position relative.

yy y By: y

Transiation 44 Y Rotation AY

suivant 7 1 autour de J Bx:

Translation Rotation _

Te: suivant YB autour de x

Translation Ee Rotation it

suivant 2, Xx autour de Z x

Zz

S translations + ‘Srrotations

6 degrés de liberté

Figure 5 — Les 6 degrés de liberté

A partir des contraintes du cahier des charges fonctionnelles (C.d.C.F) et de V'exigence mini-

male de coit, les 6 degrés de liberté seront supprimés soit :

* par obstacle en associant des surfaces de contact a la surface prépondérante avec ou sans

composants standards (clavette, goupille...) ;

* par adhérence, en utilisant des composants filetés (vis, écrou...) afin de maintenir réelle-

ment le contact entre les pieces.

24

Fiche 7 * Les liaisons completes

©) Exemples

1 2 Surecoplne 3 4

préoondteante

1 3 2

y

Zz z %X Surface plane

prépondérate

Figure 6 Figure 7

Pigoe 1

Surface plane

pprépondérante

Piece 2

Figure 8

Dans les exemples ci-dessus (figures 6 et 7), on a réalisé une liaison complete démontable entre

la pice (I) et (2) ;cest-A-dire que les deux pices sont solidaires l'une de Pautre sans aucune

possibilité de mouvement relatif.

Dans ces deux exemples, la surface prépondérante est une surface plane (la mise en position est

partielle). II faut done supprimer les trois mouvements relatifs de translation (Tx), (Tz) et de rota-

tion (Ry) pour rendre les pieces solidaires.

Les deux assemblages utilisent pour cela deux principes différents : les obstacles et ladhérence.

Pour assemblage de la figure 6, un premier pion de positionnement (4) supprime par obstacle les

8 translations (Tx) et (Tz), tandis que le deuxime pion supprime le dernier mouvement de rotation (Ry).

Pour la figure 7, les mouvements relatifs ont été supprimés par adhérence au niveau de la sur-

face plane, par laction de serrage entre les deux pieces exereées par la vis (3).

A partir d'une méme surface de contact prépondérante, on supprimera les différents mouve-

ments relatifs soit par obstacle soit adhérence en fonction du cahier des charges fonctionnelles.

‘On remarquera que la liaison complete de la figure 6 a une mise en position d'une plus

® grande précision que la solution constructive de la figure 7, par utilisation des deux pions

de positionnement. Elle permet également de transmettre des efforts plus importants.

Remarque

Pour facilter la réalisation ou pour éviter la déformation génante dune pice sous I'action d'une charge,

les contacts seront souvent surabondants.

25

Copyright © 2012 Dunod.

Fiche 7 « Les liaisons completes

colage

Surface plane “s

Pees) Soudage™ brasage

Surface eyindrique

Rivetage = rivure

Surface conique ‘Autres

Autres surtaces

Figure 9 — Familles de solution

26

Copyright © 2012 Dunod.

Mots-clés

Liaison complete, liaison encastrement, liaison statique

1. DEFINITION

En construction mécanique, on appelle « liaison complete non démontable », un assemblage de

pices ne permettant pas de les désolidariser sans destruction.

2. ANALYSE FONCTIONNELLE

La réalisation d'une liaison complete nécessite la décomposition fonctionnelle suivante :

Reéaliser la mise en position

des 2 piéces

Maintenir en position

les 2 piéces

Transmettre

les actions mécaniques

hay

L Ete...

3. PRINCIPE DE CONSTRUCTION

Lanalyse de la liaison complete entre Varbre (1) et a poulie (2)

suppose un contact maintenu entre les surfaces afin de permettre

identifier les mobilités supprimées par chaque contact et indépen-

damment des éléments de serrage.

Cette démarche d’analyse peut étre utilisée pour toutes les liaisons

completes démontables.

Figure 1

27

Copyright © 2012 Dunod.

—_——— 28

Fiche 8 * Les liaisons complétes démontables

La mise en position est assurée principalement par une surface de contact eylindre (S1) sur

cylindre (S2) entre Parbre (1) et V'alésage de la poulie (2).

Ce contact cylindrique prépondérant permet de supprimer deux rotations et deux translations

(Tableau 1).

= }

Cylindre (51) / eylindre (52) Pe | Ry Fe | Fr

Résultat global fx | Ry” Ae | ay

Tableau 1 — Mobilités supprimées

R

R

association d’un épaulement sur arbre (1) permet de supprimer par obstacle le mouvement

de translation Tz grice au contact plan ($3) sur plan ($4).

Gylindre (S1) / cylindre (S2) fe | fy | Re | mw | Hy) RB

Plan (S3)/plan ($4) Rx | ry | Re | & | Wy |

Résultat global Re Ry RR eye

Tableau 2— Mobilités supprimées

Linsertion d'une clavette (3) permet de supprimer par obstacle le mouvement de rotation Rz,

grdce au contact plan (85) sur plan ($6).

$6

Fiche 8 « Les liaisons complates démontables

La mise en position de la poulie (2) et de Varbre (1) est assurée

principalement par une surface cylindrique et association de

deux contacts plan sur plan. L’ensemble de ces contacts permet

de supprimer toutes les mobilités de Passemblage (Tableau 2).

Le maintien en position est assuré par une rondelle plate (4) et

une vis 4 téte hexagonale (5) (cf. figure 1)

Mise en position globale

Contact Rotation Translation

Gylindre (51) eylindre (52) Re | fy | ke | & | | kb

Plan (53)/plan (54) Rx ory | Re | ok | oy |e

Plan (57)/plan (56) Rx | ry | Re | &« | y |

Résultat global Pe ay | Re te | ay | te

Tableau 3— Mobilités supprimées

4. FAMILLES DE SOLUTION

Les solutions constructives pour réaliser une liaison compléte démontable dépendent de la

nature et de importance des surfaces de contact utilisé dans la mise en position des pices

indépendamment des éléments utilisés pour le maintien position (éléments de serrage).

On regroupe généralement les solutions constructives & partir de leurs surfaces de contact

principal.

Remarque

Les liaisons complétement démontables possédent souvent des surfaces surabondantes afin de limiter

la déformation dela piece

Il nest pas possible de présenter ici toutes les solutions constructives pour réaliser une liaison

complete, nous présenterons simplement dans cette fiche les plus courantes.

29

Fiche 8 « Les liaisons complétes démontables

5. SURFACES DE CONTACT PLAN

La mise en position entre la piéce (1) et la pice (3) est réalisée par

tune surface plane prépondérante. Les mouvements de translation

(1s), (Tz) et de rotation (Ry) sont supprimés par adhérence.

Lavis (2) assure le maintien en position des deux pieces.

Lamise en position entre la pigce (1) et la pice (2) est réalisée par

tune surface plane prépondérante. Les mouverments de translation

(1), (Tz) et de rotation (Ry) sont supprimés par obstacle grace aux

deux pions de positionnement (4).

Les vis (3) assurent le maintien en position des deux pieces.

Lamise en position entre la piéce (1) et la piece (2) est réalisée par

tune surface plane prépondérante. Les mouvements de translation

(Jy), (Tz) sont supprimés par obstacle grace au contact cylindre

sur cylindre (centrage court). Le mouvement de rotation (Rx) est

supprimé par adhérence.

Lavis (3) assure le maintien en position des deux pices.

La mise en position entre la piece (1) et la piece (2) est réalisée par

une surface cylindrique prépondérante. Le mouvement de translation

(Tx) est supprimé par obstacle gréce aux contacts plan sur plan (&pau-

lement). Le mouvement de rotation (Rx) est lui supprimé par obstacle

Vous aimerez peut-être aussi

- Boumaza Imane Et Belal SafiaDocument84 pagesBoumaza Imane Et Belal SafiaYahia ChouakiPas encore d'évaluation

- Fiches Lecture Son Ce1 IpotâmeDocument26 pagesFiches Lecture Son Ce1 IpotâmeYahia ChouakiPas encore d'évaluation

- 11 PuissanceDocument10 pages11 PuissanceYahia ChouakiPas encore d'évaluation

- Chapitre 2Document21 pagesChapitre 2Yahia ChouakiPas encore d'évaluation

- 02 Energie Puissance Cours-BaseDocument6 pages02 Energie Puissance Cours-BaseYahia ChouakiPas encore d'évaluation

- Stockage FroidDocument17 pagesStockage FroidYahia ChouakiPas encore d'évaluation

- Conservation de Pommes BrochureDocument19 pagesConservation de Pommes BrochureYahia ChouakiPas encore d'évaluation

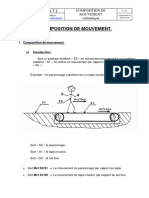

- Composition de MouvementDocument9 pagesComposition de MouvementYahia ChouakiPas encore d'évaluation

- AscenseurDocument4 pagesAscenseurYahia ChouakiPas encore d'évaluation

- Guide Du Dessinateur IndustrielDocument338 pagesGuide Du Dessinateur IndustrielYahia ChouakiPas encore d'évaluation