Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

La Description

La Description

Transféré par

Luminita GradCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

La Description

La Description

Transféré par

Luminita GradDroits d'auteur :

Formats disponibles

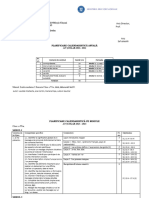

2.

LA DESCRIPTION

1. La DESCRIPTION est centre sur l'assertion des noncs d'tat .

Li sou!ent " un arran#e$ent e%%ecti!e$ent s&atial des &ro&ositions' su(stituant " la linarit

do$inante du t)&e narrati% une ta(ularit do$inante' le descri&ti% est' &lus lar#e$ent' en ra&&ort a!ec le

discours le*ico#ra&+i,ue' la co$&tence le*icale des usa#ers de la

lan#ue' actualisant un rser!oir ou un sa!oir enc)clo&di,ue de ceu*-ci.

.. L/01CS disait ,ue si le rcit structure' la descri&tion ni!elle 2Problmes du ralisme3 1456

et R. 7ART8ES esti$ait ,ue le $od9le lointain de la descri&tion n'est &as le discours oratoire' $ais une

sorte d'arte%act le*ico#ra&+i,ue 2Le plaisir du texte3 4:6.

La descri&tion ralentit le cours des !ne$ents' elle a$9ne un sus&ense. Soit cet e*e$&le3

216 Ce soir froid de fvrier 1924, sur les sept heures, un homme paraissant la soixantaine bien

sonne, avec une barbe inculte et d'un ris douteux, tait plant sur une patte devant une bouti!ue de la

rue de la "lacire, non loin du boulevard #rao, et lisait le $ournal % la lumire de la devanture, en

s'aidant d'une rande loupe rectanulaire de philatliste& 'l tait v(tu d'une houppelande noire usae,

!ui lui descendait $us!u'% mi)$ambes, et coiff d'une cas!uette sombre, du modle des cas!uettes mises en

vente vers 1**+, avec une sous)mentonnire % deux ailes, actuellement releves de cha!ue c-t sur le

dessus& .uel!u'un !ui l'aurait examin de pris aurait vu !ue cha!ue dtail de son accountrement tait /

comme de personne 0& 1a cas!uette tait dmode de trente ans, sa houppelande tait retenue, au col, par

deux pinles de nourrice accroches l'une % l'autre et formant cha2nette, le col tenant de sa chemise

blanche empese tait effran comme de la dentelle, mettant % nu le tissu intrieur, et sa cravate tait

moins une cravate !u'une corde vauement recouverte de place en place d'une toffe noire passe, son

pantalon flottant descendait bien de !uin3e centimtres plus bas !ue les tailleurs appellent / la fourche 0,

le lacet d'une de ses bottines 4des bottines normes5 tait un bout de ficelle !u'on avait eu l'intention de

peindre en noir avec de l'encre 2;ont+erlant' Les Clibataires6.

Alors ,ue l'nonc narrati% est tra!ers &ar un droule$ent !ne$entiel ,ue son lecteur < rce&teur

&er=oit et attend' l'nonc descri&ti% est r#l' d'une &art' &ar ses structures s$ioti,ues de sur%ace et'

d'autre &art' &ar ses structures le*icales.

2. Les descri&tions' no$$es &ar Paul >AL?R@ cartes &ostales [45]' ont %ait l'o(Aet d'une tude

+aute$ent $oderne et e*&licati!e entre&rise &ar P+. 8A;ON 21BC16. L'+)&ot+9se de P+. 8A;ON est

,ue le descri&ti% est un $ode d'Dtre des te*tes oE se $et en sc9ne une uto&ie lin#uisti,ue' celle de la

lan#ue co$$e no$enclature' celle d'une lan#ue dont les %onctions se li$iteraient " dsi#ner ter$e " ter$e

le $onde' d'une lan#ue $ono&olise &ar sa %onction r%rentielle d'ti,ueta#e d'un $onde lui-$D$e

FdiscretF ' dcou& en FunitsF 21BC13 G6.

2.1. Le descri&ti% con!o,ue en te*te les instances nonciati!es &articuli9res de descri&teur et de

descri&taire' tendant " solliciter a!ec &riorit une certaine co$&tence lin#uisti,ue 2le*icale6 de ce dernier'

constituant toute descri&tion co$$e une sorte de '$$ento' ou de '$$orandu$ le*icolo#i,ue'. Le

descri&ti% or#anise 2ou dsor#anise6' de %a=on &ri!il#ie' la lisi(ilit de l'nonc' tant touAours' " la %ois'

nonc didascali,ue 2il s') trans$et les si#nes' indices' indications &lus ou $oins e*&licites de la r#ie

ncessaire " la co$&r+ension #lo(ale du te*te &ar le lecteur < descri&taire6 et nonc didacti,ue 2il s')

trans$et une in%or$ation enc)clo&di,ue sur le $onde' !ri%ia(le ou si$&le$ent &ossi(le6.

E$&lo) et tendu " outrance [46]' le t)&e te*tuel descri&ti% ris,ue de co$&ro$ettre soit l'e%%icacit

de la d$onstration' soit - si on l'introduit dans des noncs littraires - l'unit #lo(ale de l'Hu!re.

Puis,ue les ter$es de 'dtail' ou de '$orceau' ont une %orte c+ar#e n#ati!e' la descri&tion se$(le

de!oir rester 'au*iliaire'.

Le t)&e te*tuel < discursi% DESCRIPTII illustrerait (ien ce ,ue J.-7l. .RIKE 21B5G3 BG6 a&&elle

discours ,ui s'acco$$odent (ien " l'o(Aet $ais ,ui traitent encore l'auditeur co$$e un o(Aet &areil au*

autres .

2.2. La descri&tion est " distin#uer de la d%initionL si la seconde est lo#i,ue' scienti%i,ue ou

&+iloso&+i,ue' #ou!erne &ar la raison et la r%le*ion' la &re$i9re est une 'd%inition i$&ar%aite'.

Le descri&teur est un co$$entateur du $onde' un 'scienti%i,ue en c+a$(re'' un 'sa!ant aust9re' &eu

disert'' un inter&r9te du $ondeL le descri&taire est un rce&teur &articulier' dont l'acti!it est &lus

rtros&ecti!e ,ue &ros&ecti!e 2co$$e il en est du rcit6' un rce&teur ensei#n &ar un descri&teur

ensei#nant 2s&cialiste des $ots et des c+oses' donc &ossdant un sa!oir le*ical et enc)clo&di,ue &lus

le! ,ue lui6' un rce&teur occu&ant le &oste de '$oins sa!ant' dans cette co$$unication de t)&e

&da#o#i,ue et didacti,ue 2P+. 8A;ON' 1BC13 44 - 4:6.

2.M. La descri&tion $odi%ie surtout' dans un te*te' l'+oriNon d'attente du lecteur. Cet +oriNon

d'attente &araOt da!anta#e %ocalis sur les structures s$ioti,ues de sur%ace ,ue sur les structures

&ro%ondes' sur les structures le*icales du te*te &lutPt ,ue sur son ar$ature lo#ico-s$anti,ue

%onda$entale' sur la $ani%estation et l'actualisation des c+a$&s le*icau* et le*ico-discursi%s' &lutPt ,ue

sur une s)nta*e &rsidant " la structuration des contenus orients.

Le sa!oir $o(ilis &ar le te*te descri&ti% a$9ne une su&er&osition ou une con%usion entre &lan

le*ical et &lan r%rentiel.

La descri&tion re$(ra)e le lecteur sur sa &ro&re +istoire &ersonnelle' celle de son a&&rentissa#e

du !oca(ulaire' d'une &art' celle de son e*&rience 2sa!oir enc)clo&di,ue des c+oses6' de l'autre. Elle

&ro!o,ue donc un dcentre$ent des structures lo#i,ues de l'nonc et un recentre$ent &ra#$ati,ue sur les

&artici&ants " l'nonciation

2P+. 8A;ON' 1BC13 2G:6. Q ce suAet' le descri&ti% ancre le te*te dans une dou(le di$ension3

r%le*i!e et culturelle.

M. La tradition r+tori,ue a ta(li une ta*ino$ie des descri&tions. Ainsi P. IONTANIER distin#ue-

t-il les t)&es sui!ants de descri&tions3 la TOPO.RAP8IE 2descri&tion ,ui a &our o(Aet un lieu

,uelcon,ue' tel un !allon' une $onta#ne' une &laine' une !ille' un !illa#e' une $aison' un Aardin' etc.6' la

C8RONO.RAP8IE 2descri&tion du te$&s' des &riodes' des R#es d'un !ne$ent' etc.6' la

PROSOPO.RAP8IE 2descri&tion de la %i#ure' du cor&s' des ,ualits &+)si,ues' de l'e*trieur' etc.6'

l'?T8OP?E 2descri&tion des $Hurs' des caract9res' des !ices' des talents' des d%auts' des ,ualits

$orales d'un &ersonna#e rel ou %icti%6' le PORTRAIT 2descri&tion &+)si,ue ou $orale d'un Dtre ani$6'

le PARALLSLE 2deu* descri&tions' conscuti!es ou $lan#es' &ar les,uelles on ra&&roc+e l'un de

l'autre' sous leurs ra&&orts &+)si,ues et $orau*' deu* o(Aets dont on !eut $ontrer la resse$(lance ou la

di%%rence6 et le TA7LEA/ 2certaines descri&tions !i!es et ani$es de &assions' d'actions' d'!ne$ents'

etc.6. La descri&tion donne sou!ent lieu " l'8@POT@POSE' lors,ue l'e*&osition de l'o(Aet est si !i!e' si

ner#i,ue' ,u'il en rsulte une i$a#e' un ta(leau .

4. >u les traits du descri&ti% et son in%lation $D$e' ce t)&e de te*te < discours n'a&&araOt Aa$ais seul'

ind&endant. Le descri&ti% est touAours associ au narrati%' au &oti,ue 2ou r+tori,ue6' " l'in%or$ati%' "

l'ar#u$entation. C'est ,ue les %onctions du s)st9$e descri&ti% sont no$(reuses3 la %ocalisation de

l'in%or$ation' des e%%ets de sa!oir' l'ar#u$entation &our un certain &rsu&&os du te*te' l'accentuation de

la relation du lecteur " un stocT le*ical' etc.

Le narrati% et le descri&ti% sont indissocia(les.

Le rPle d'une descri&tion dans un rcit illustre un Aeu de do$inantes te*tuelles' un sursis ou un

ralentisse$ent dans le cours des !ne$ents. Les indices du descri&ti% a!ertissent le lecteur du

c+an#e$ent de do$inante te*tuelle' ils le &r!iennent du %ait ,u'un nou!eau &acte de lecture lui est

&ro&os ,ui $odi%ie les donnes et ses +oriNons d'attente. Le !raise$(la(le de l'nonc et l'e$(ra)a#e <

dse$(ra)a#e des di%%rents &actes de lecture &rend a&&ui soit sur le reard 2!oir6 des &ersonna#es

2acteurs ou narrateur6' soit sur leur parole 2dire6' soit sur leur action 2%aire6 2J.-;. ADA;' 1BC43 4C -

4B6.

:. La %onction ar#u$entati!e du te*te descri&ti% Aoue un rPle de r#la#e discursi% et assure une

co$$unication russie et e%%icace' ,ui e$&orte l'ad+sion et assure la &ersuasion des auditeurs < lecteurs.

?tudier la !ertu ar#u$entati!e d'un te*te < discours' c'est !oir de ,uelle $ani9re un $icro-te*te < $icro-

discours ,ui le constitue contri(ue " la di$ension &erlocutoire du $essa#e' " son +aut de#r de &ertinence.

Uu'on o(ser!e' " ce suAet' le rPle ar#u$entati% de la %a$euse descri&tion de la cas,uette de C+arles 7o!ar)

au d(ut du ro$an classi,ue de ILA/7ERT ou la &ertinence ar#u$entati!e des &ortraits ren%er$s dans

Les Caractres de LA 7R/@SRE. Nous &ro&osons au lecteur d'tudier les caract9res de .iton 2le

ric+e6 et de P+don 2le &au!re6' c+e%s-d'Hu!re du c+a&itre Des (iens de %ortune .

Vous aimerez peut-être aussi

- Impressionnisme Et LittératureDocument236 pagesImpressionnisme Et LittératureMohamed Lehdahda0% (1)

- Theologie FondamentaleDocument21 pagesTheologie FondamentaleWillem Kuypers100% (1)

- NANCY, Jean-Luc. L Impératif Catégorique PDFDocument78 pagesNANCY, Jean-Luc. L Impératif Catégorique PDFIolanda Biasi Bragança100% (2)

- Morin, Edgar. L'Homme UniversDocument4 pagesMorin, Edgar. L'Homme Universapi-37194010% (1)

- Conscience Et InconscientDocument6 pagesConscience Et InconscientMamadou Moustapha Sarr100% (1)

- Neagoe Denisa - Le Jouet Industriel Et Le Jouet ÉlémentaireDocument2 pagesNeagoe Denisa - Le Jouet Industriel Et Le Jouet ÉlémentaireDenisa Neagoe100% (1)

- 8.sequence Famille DupreDocument5 pages8.sequence Famille DupreeugeniePas encore d'évaluation

- Fiche de Travail Les Fruits Cl. II l1Document3 pagesFiche de Travail Les Fruits Cl. II l1eugenie100% (2)

- Fiche de Travail CP l1 Bon AnniversaireDocument4 pagesFiche de Travail CP l1 Bon AnniversaireeugeniePas encore d'évaluation

- CP Decouverte Fleurs JardinDocument5 pagesCP Decouverte Fleurs JardineugeniePas encore d'évaluation

- CP Poesie Pour MamanDocument1 pageCP Poesie Pour MamaneugeniePas encore d'évaluation

- Bibliographie de L'oralDocument2 pagesBibliographie de L'oraleugeniePas encore d'évaluation

- RDC Katanga Livret 2 Competences Production Orales PDFDocument49 pagesRDC Katanga Livret 2 Competences Production Orales PDFeugeniePas encore d'évaluation

- Burundi Renforcer Competences OralDocument38 pagesBurundi Renforcer Competences OraleugeniePas encore d'évaluation

- Corriges TDDocument192 pagesCorriges TDzim lazarPas encore d'évaluation

- Sujets Ses 2021-2023Document57 pagesSujets Ses 2021-2023zoechevalier246Pas encore d'évaluation

- Les Pronoms RelatifsDocument2 pagesLes Pronoms RelatifsLauraVicolPas encore d'évaluation

- Introduction-3 La Corruption en FranceDocument2 pagesIntroduction-3 La Corruption en Francelimetta09Pas encore d'évaluation

- Dom Juan Analyse LineaireDocument4 pagesDom Juan Analyse LineaireSamix KermiaPas encore d'évaluation

- Types de Textes Au BacDocument2 pagesTypes de Textes Au Bacdina dounePas encore d'évaluation

- L'interprétation Des RêvesDocument16 pagesL'interprétation Des RêvesMassePas encore d'évaluation

- Essais, MontaigneDocument2 pagesEssais, Montaignemarie.sidotPas encore d'évaluation

- Yoga Energie MangeartDocument11 pagesYoga Energie MangeartyogishamanPas encore d'évaluation

- 2 Histoire de La Psy LAMOUDYDocument3 pages2 Histoire de La Psy LAMOUDYsociologywithhamzaPas encore d'évaluation

- FR20 Te Wo 27 19Document20 pagesFR20 Te Wo 27 19bayekolameganePas encore d'évaluation

- COMPLpartiel Fév2021+corrigéDocument4 pagesCOMPLpartiel Fév2021+corrigéParis DE CHERBOURGPas encore d'évaluation

- Al Ghâzali La Justice Divine Selon AlDocument10 pagesAl Ghâzali La Justice Divine Selon AlPoupi11Pas encore d'évaluation

- The Miracle Morning Resume ExemplesDocument8 pagesThe Miracle Morning Resume ExemplesHousseinPas encore d'évaluation

- Planificare Calendaristica Franceza l2 GimnaziuDocument23 pagesPlanificare Calendaristica Franceza l2 GimnaziuNicoleta Iulia SiladiPas encore d'évaluation

- Cause ConséquenceDocument3 pagesCause ConséquenceBã ŸøütáPas encore d'évaluation

- Horace (Corneille Pierre) (Z-Library)Document210 pagesHorace (Corneille Pierre) (Z-Library)Ziz PhilztryPas encore d'évaluation

- 1957-02-23 La Psychanalyse Et Son EnseignementDocument22 pages1957-02-23 La Psychanalyse Et Son EnseignementCarlosCallePas encore d'évaluation

- ECN700A12Document22 pagesECN700A12sene_ndiaga723964Pas encore d'évaluation

- Carnet de Lecture Livre I AuroreDocument11 pagesCarnet de Lecture Livre I AuroreLuluPas encore d'évaluation