Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

CoursParoisHoriz Procedes Generaux de Construction

CoursParoisHoriz Procedes Generaux de Construction

Transféré par

Ali Ben Mansour0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

13 vues12 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

13 vues12 pagesCoursParoisHoriz Procedes Generaux de Construction

CoursParoisHoriz Procedes Generaux de Construction

Transféré par

Ali Ben MansourDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 12

Technologie de construction Page 1 sur 12 Lucas de Nehou

Les parois horizontales-les planchers

SOMMAIRE

1- Terminologie. ........................................................................... 2

2- Fonctions des parois horizontales. .................................................... 3

Armatures des planchers B.A. ......................................................................................................................................... 4

3- Reprsentation graphique : plans de coffrages des planchers en B.A. ............. 5

4- Technologies des parois horizontales. ................................................. 8

a) Les planchers couls en place. ......................................................................... 9

b) Les planchers prdalles BA prfabriques. ........................................................ 10

c) Les planchers hourdis poutrelles BP et entrevous. ................................................ 10

d) Les planchers collaborants. ........................................................................... 11

e) Les planchers dalles alvolaires prcontraintes. .................................................. 11

f) Conclusions - Domaines dapplications. ............................................................... 12

Technologie de construction Page 2 sur 12 Lucas de Nehou

Le terme de plancher sapplique aux parois horizontales qui sparent deux niveaux dune construction et sont

capables de supporter des charges (plancher sur vide sanitaire, planchers intermdiaires, plancher de toiture

terrasse). Les planchers sont des lments porteurs.

NOTA : Les dallages sur terre-plein peuvent tre assimils des planchers.

1- Terminologie.

Le plancher est ralis par une dalle horizontale de 160 300 mm dpaisseur) et un rseau porteur

horizontal constitu de poutre, poutrelles et chevtres.

Les voiles et poteaux constituent les porteurs verticaux du plancher.

Dalle du plancher

zone courante

Dalle du plancher

zone de console

Poutre

(retombe)

Chevtre

(retombe)

Trmie

Rive de

plancher

Plancher toiture terrasse - Plancher haut R+3

Plancher intermdiaire - Plancher haut R+2

Plancher intermdiaire - Plancher haut R+1

Plancher intermdiaire - Plancher haut RdC

Plancher sur VS

Dallage sur terre

plein

RdC

R+1

R+2

R+3

Technologie de construction Page 3 sur 12 Lucas de Nehou

2- Fonctions des parois horizontales.

Outre la fonction de sparation des espaces entre deux niveaux et le rle de support aux revtements de sol

(intgration de chapes acoustiques ou thermiques) et de plafond, les fonctions principales sont :

Toiture terrasse Intermdiaire Plancher sur VS Dallage sur TP

Transmission des

charges et stabilit

mcanique

Vers les porteurs

verticaux

Vers les porteurs

verticaux

Vers les porteurs

verticaux

Transmission

directe au sol

Etanchit Eau et air

Etanchit des TT

Air Remontes

capillaires

Isolation thermique Principalement

extrieure

Par entrevous

isolants

Uniquement

priphrique

Isolation phonique Bruits extrieurs Bruits intrieurs

Rsistance au feu Coupe Feu Coupe Feu

Les planchers sont toujours des lments porteurs. Ils permettent lexploitation des espaces horizontaux des

constructions.

Charges dexploitation des btiments - NF P 06 001 (A titre indicatif et non exhaustif)

Lieux Charges

Logements : zone courante 1,5 [kN/m]

Logements : balcon 3,5 [kN/m]

Bureaux 2,5 3,5 [kN/m]

Salles de classes 4 [kN/m]

Tribunes et gradins 6 [kN/m]

Halls 4 [kN/m]

Parcs de stationnement VL 2,5 [kN/m] + charge ponctuelle

La transmission des charges surfaciques (poids propre du plancher et charges dexploitation), linaires (cas

des murs non porteurs par exemple) ou ponctuelles (charges dessieus, matriels dquipement) se fait vers les

appuis linaires que constituent les poutres et les voiles.

Le nombre dappuis disponibles caractrise le (ou les sens) de flexion des planchers et ainsi la quantit et la

disposition des armatures mettre en oeuvre.

On distingue alors quatre situations privilgies :

Sens porteur principal

Sens porteur secondaire

Sens porteur principal

Sens porteur secondaire

ou rpartition forfaitaire

Sens porteur principal

Rpartition forfaitaire

Rpartition forfaitaire

Sens porteur principal

Sens porteur console

Technologie de construction Page 4 sur 12 Lucas de Nehou

La technologie de ralisation du plancher doit tre adapte aux charges en prsence, ainsi qu la porte du

plancher (distance entre les appuis dans le sens principal).

Armatures des planchers B.A.

Les dalles des planchers sont des lments dits arms. Les armatures (gnralement un plusieurs treillis

souds) mettre en oeuvre sont justifies mcaniquement par application du BAEL 91.

On distingue de plus deux zones ncessitant des renforts darmatures dfinies forfaitairement :

Renforts des trmies de dimensions A x B

Lorsque les dimensions des trmies sont faibles ( 1 2 m) des chevtres de renforts au droit des trmies

ne sont pas indispensables. Les trmies doivent cependant tre renforces leur priphrie.

Ar : Section darmatures de renfort

A : Section totale des armatures coupes

L =A ou B +80.

Ar

Ar =

A

2

Technologie de construction Page 5 sur 12 Lucas de Nehou

Renforts des chanages (idem que les parois verticales) et appuis de rives

3- Reprsentation graphique : plans de coffrages des planchers en B.A.

Conventionnellement, on dsigne par plan de coffrage BA, la vue en plan du plancher, avant mise en oeuvre du

bton, quelque soit sa technique de fabrication.

Les porteurs verticaux (poteaux et voiles) sont reprsents comme tant coups. Ils sont considrs comme

tant dj couls jusquau niveau infrieur de la dalle.

Les lments constitutifs du plancher (dalle, poutres et linteaux) sont considrs comme tant coffrs mais

non couls.

Remarque : Cette reprsentation peut aussi tre dfinie comme la vue de dessous du plancher BA aprs

coulage du bton et dcoffrage. Les porteurs verticaux tant alors rellement coups.

Dans les deux cas :

- Apparaissent en trait interrompu les lments (dcaisss, surpaisseurs, rservations...) situs au

dessus du niveau du moule du plancher.

- La reprsentation des linteaux selon leurs hauteurs nest pas conventionnelle. On peut retenir lune

ou lautre des deux reprsentations :

0,000

0.000

0,000

1

Ep: ?

2

Ep: ?

Niv: ?

1 2

Dcaiss

Sur-paisseur

Sur-paisseur

Dcaiss

+3,010

AI =+2,360

650

Retombe

de linteau

200

L

1

200 x 650

AI =+2,360

L

1

200 x 650

AI =+2,360

Armatures sur appuis de rives

Plancher BA

Liaison voile - plancher

Zone du chanage

Armatures TS de la dalle

Chanage horizontal 38

Technologie de construction Page 6 sur 12 Lucas de Nehou

1 1 3

+3,120 , niveau suprieur brut du plancher

Fond du moule

- 1,000 du niveau sup.

Vue de dessous Vue de dessous

Vue de dessus, avant

btonnage

Vue de dessus, avant

btonnage

+3,020

300

200

Hauteur de la poutre 5 : 550

Retombe de la poutre 5 : 250

AI : +2,120

Linteau 1

Hauteur 1000

Baie

AS: +1,100 200

Epaisseur du voile V1

A-A

A

1

2

3

B A

C

1450 x 2050

P

1

400 x 500

P

1

400 x 500

P

2

250 x 250

P

2

250 x 250

1 - 250 x 500

2 - 250 x 450 (retombe)

3 - 200 x 450 4 - 250 x 500

V

1

V

A

Ep : 150

+3,020 200

+3,120 300

+3,070 250

+3,120 300

1000 x 2000

L

1

- 200 x 1000

AS : +3,120

L

2

- 200 x 1000

2 2

3 1

A

A

5 - 250 x 550

Technologie de construction Page 7 sur 12 Lucas de Nehou

Complter les trois coupes (en lvations) 1-1, 2-2 et 3-3 partir du plan de coffrage prsent ci avant.

Commencer par reprer les lments sectionns puis laborer les coupes avec les seconds plans.

Prciser les niveaux, paisseurs et noms des lments dessins.

NOTAS :

- Les intersections (artes) de traits sont respectes pour les coupes 1-1 et 3-3, celles de la coupe 2-2 sont

dterminer.

- Aucun trait interrompu dartes caches nest reprsenter.

2-2

3-3

1-1

Technologie de construction Page 8 sur 12 Lucas de Nehou

4- Technologies des parois horizontales.

Les solutions techniques adaptes la ralisation des planchers dpendent de plusieurs facteurs :

- La nature des porteurs verticaux (voiles BA, maonnerie selon que le chanage a dj t ralis,

structures mtalliques...),

- Les dlais et cadences de ralisation des planchers,

- La possibilit dtaiement des coffrages et la dure de son maintien en place,

- La disponibilit et la puissance des engins de levage,

- Les fonctions particulires propres aux planchers...

On distingue alors trois catgories de planchers :

Catgories Mode de ralisation Schma de principe

Plancher BA

Coul en place

Coffrages mtalliques

Tables coffrantes mtalliques.

Coffrages traditionnels bois

modulables

Constitus dune peau, de

raidisseurs orthogonaux et

dtais mtalliques.

Prdalles prfabrique et dalle

de compression coule en place

Les prdalles ont gnralement

besoin dun taiement partiel.

Plancher BA

Semi-prfabriqu

Coffrage dits perdus

Planchers hourdis

Sur poutrelles prcontraintes,

entrevous et dalles de

compression

coule en place.

Un taiement partiel est

parfois ncessaire.

Planchers collaborants

Sur bacs aciers collaborants

nervurs et dalle coule en

place

Un taiement est toujours mis

en place.

Plancher BA

Prfabriqu

Plancher dalles alvolaires

prcontraintes

Ltaiement est une opration

dlicate pour les lments

prcontraints. Selon les

disposition prvues par le

fabricant des dalles

Coffrage mtallique

standardis

Etais mtalliques

Platelage bois

Etaiement

partiel

Dalle de compression

Prdalle BA

Etaiement

ventuel

Dalle de compression

Entrevous

Poutrelle

prcontrainte

Etaiement

Bac acier nervur

Dalle coule en place

Etaiement partiel selon

les cas

Clavetage des dalles prcontraintes

Dalle alvolaire

prcontrainte

Technologie de construction Page 9 sur 12 Lucas de Nehou

Gnralement, afin de simplifier les oprations de coffrage des planchers, les retombes de poutres sont

ralises avant la mise en oeuvre des coffrages des dalles. Les retombes des poutres peuvent tre ralises

en place ou prfabriques.

a) Les planchers couls en place.

Le plancher (dalle) est coul en place, les poutres sont ou non prfabriques. Le coffrage permet de supporter

le poids du bton ltat frais.

Ce mode de ralisation permet dobtenir un monolithisme important des planchers, Le parement de dcoffrage

des dalles est uniforme (qualit de jonction de la peau de coffrage).

Les coffrages peuvent tre mtalliques (tables coffrantes industrielles de faible modularit). Certains

coffrages permettent la ralisation des poutres (planchers nervurs). Ce type de coffrage ne peut tre

utilis que si le plancher prsente une trame rgulire.

Actuellement les coffrages les plus utiliss sont raliss partir dlments manuportables constitus: -

une peau de coffrage en panneau bois de type CTBx,

- un platelage (poutres principales et transversales) en bois ou me mtallique,

- un taiement.

Moule (dalle +poutre)

Retombe de poutre

dj coule

Soffites BA prfabrique

Moule de la dalle

Fig 8

Technologie de construction Page 10 sur 12 Lucas de Nehou

b) Les planchers prdalles BA prfabriques.

Ce type de plancher est constitu de prdalles prfabriques (de 50 100 mm dpaisseur) comportant les

armatures principales du plancher (art: B 7.6 du BAEL 91). Les prdalles sont disposes cote cote (reposant

gnralement sur deux appuis parallles) et constituent le coffrage dit perdu du plancher.

Le monolithisme du plancher est obtenu par adhrence du bton coul en place de la dalle de compression et la

mise en oeuvre dun TS au droit des joints des prdalles.

Les prdalles peuvent tre prfabriques sur chantier (prfabrication foraine) ou en usine. Leurs dimensions

se limitent des portes de 6 m pour les prdalles en BA (8 m pour les prdalles en BP), de surface infrieure

25 m et de largeur usuelle infrieure 2.40 m (gabarit routier).

Les phases de levage, de stockage et de mise en oeuvre doivent tre soignes.

c) Les planchers hourdis poutrelles BP et entrevous.

Il sagit dun plancher constitu dlments manuportables (poutrelles en BP, entrevous) formant un coffrage

perdu et solidariss par une dalle de compression coule en place et dun TS.

Les portes courantes sont de lordre de 5 m.

Le stockage et ltaiement des poutrelles en BP doivent tre soigns.

Technologie de construction Page 11 sur 12 Lucas de Nehou

d) Les planchers collaborants.

Ce type de plancher est principalement destin aux ouvrages industriels structure (poutres et poteaux)

mtallique.

Le coffrage est constitu de bacs en tle dacier nervure T.A.N. constituant galement larmature du

plancher BA. Le bton est coul en place, un TS assure le monolithisme de lensemble.

e) Les planchers dalles alvolaires prcontraintes.

Il sagit de plancher totalement prfabriqus. Seul un clavetage (solidarisation entre les lments par mortier

ou bton) est mettre en oeuvre.

Les lments prfabriqus en usine sont gnralement des dalles alvolaires (gain de poids) en bton

prcontraint. Les dimensions des dalles permettent des portes jusqu 14 m pour des largeurs de 600 1200

mm. Lpaisseur varie de 150 300 mm.

Le stockage (et ltaiement ventuel) des dalles alvolaires en BP doit tre soign.

Technologie de construction Page 12 sur 12 Lucas de Nehou

f) Conclusions - Domaines dapplications.

Le choix des diffrentes techniques est bas sur plusieurs facteurs :

Coul en place

Semi-prfabriqu

Prfabriqu

Table

coffrante

Coffrage

traditionnel

Plancher

prdalles

Plancher

hourdis

Plancher

collaborant

Dalles

alvolaires BP

Levage

(hors

btonnage)

Sortie des

tables par les

faades

Aucun Levage de

forte capacit

Aucun Aucun Levage de

forte capacit

Etaiement et

repliement

Intgr au

systme

Forte densit Partiel selon les portes Partiel Aucun

Modularit Faible Eleve Moyenne

(rentabilit de

la

prfabrication)

Moyenne Faible Faible

Rendement de

pose

Important le

nombre de

table est lev

Faible Moyen lev Elev

Porte 4 6 m

(tous appuis)

4 6 m

(tous appuis)

4 6 m

(gnralement

2 appuis)

4 5 m

(2 appuis)

4 6 m

(2 appuis)

Jusqu 14 m

(2 appuis)

Charges

lourdes

Charges courantes uniquement Capacit leve

Applications

Btiments

trames

rgulires

Btiments

trames non

rgulires

(habitations)

Btiments

rgularit de

trames

moyenne

Habitations

individuelles

(VS en

particulier)

Btiments

industriels

structure

mtallique

Btiments

industriels

trames

rgulires

Prfabrication ou (semi-prfabrication) :

- les tches dexcution sont rduites,

- les zones de stockage des matriaux sont importantes,

- la diversit des formes doit tre faible (rentabilit des moules),

Coul en place :

- matriel de coffrage important,

- pas de limitations aux formes des planchers,

Etaiement :

- La densit et la dure de ltaiement limitent lutilisation du (ou des) niveaux infrieurs.

Levage :

- Capacit de levage des grues,

- Occupation de la grue.

Vous aimerez peut-être aussi

- Fondamentaux de L'electricité Générale PDFDocument13 pagesFondamentaux de L'electricité Générale PDFKouakou Khan100% (2)

- 3.methodologie VoirieDocument27 pages3.methodologie VoiriealvaresnoubaPas encore d'évaluation

- Oscillations Mécaniques Libres PDFDocument6 pagesOscillations Mécaniques Libres PDFAzizElheniPas encore d'évaluation

- MétréDocument2 pagesMétréalvaresnoubaPas encore d'évaluation

- 06 Ferraillage - RatiosDocument1 page06 Ferraillage - RatiosalvaresnoubaPas encore d'évaluation

- MétréDocument2 pagesMétréalvaresnoubaPas encore d'évaluation

- Cours Hacheur SerieDocument15 pagesCours Hacheur SerieMaxence KouessiPas encore d'évaluation

- 4e TP Densite Et PopulationDocument1 page4e TP Densite Et Populationapi-3718019100% (1)

- Matériaux Pour Le Stockage de L'énergieDocument33 pagesMatériaux Pour Le Stockage de L'énergieWalid AbouloifaPas encore d'évaluation

- Cheickna SackoDocument27 pagesCheickna SackoCheicknaPas encore d'évaluation

- Fiches Cesar 2d FR v1Document2 pagesFiches Cesar 2d FR v1Jasmin AgriPas encore d'évaluation

- Phys FR 1 PDFDocument133 pagesPhys FR 1 PDFAbdelghaniBenMekki100% (1)

- These Afif 2002Document208 pagesThese Afif 2002Mohamed BGcityPas encore d'évaluation

- Glissement - FR - 2016 - Web PDFDocument196 pagesGlissement - FR - 2016 - Web PDFTuan NguyenPas encore d'évaluation

- Arpenteur Du Web MVT Lune Satellites JupiterDocument17 pagesArpenteur Du Web MVT Lune Satellites JupiterqwztjiorxsPas encore d'évaluation

- Cartan DieudonneDocument2 pagesCartan DieudonneAYA OUEZGANPas encore d'évaluation

- TD 4 Et 5 Avec Correction 2022Document12 pagesTD 4 Et 5 Avec Correction 2022ABDELKADER SULTANE OFFICIELPas encore d'évaluation

- A Le Stator: - I PrésentationDocument24 pagesA Le Stator: - I PrésentationWiam MahboubPas encore d'évaluation

- 07 Calcul Numerique Scilab6Document16 pages07 Calcul Numerique Scilab6Esther YaroPas encore d'évaluation

- 14 Matrices CorrigeDocument13 pages14 Matrices CorrigeAyoub MoustaouliPas encore d'évaluation

- Cours4 P&C GCV2 IpsasDocument9 pagesCours4 P&C GCV2 IpsasbasssemPas encore d'évaluation

- Bref Historique de La Decouverte Du Gisement Petrolier de Hassi Messaoud Par La SismiqueDocument8 pagesBref Historique de La Decouverte Du Gisement Petrolier de Hassi Messaoud Par La Sismiquedjeddi mabrouk100% (3)

- LP203 2012 C8 PDFDocument22 pagesLP203 2012 C8 PDFBoujah Wel LimamPas encore d'évaluation

- TD2 CorDocument8 pagesTD2 Corzizou SaadaPas encore d'évaluation

- Controle HydroDocument2 pagesControle HydroAnonymous 80p9OVPas encore d'évaluation

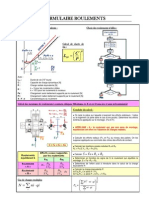

- RoulementsDocument1 pageRoulementsissatkaPas encore d'évaluation

- BTS Cours 5 VADiscretesDocument9 pagesBTS Cours 5 VADiscreteslucie biholongPas encore d'évaluation

- Systeme D'amortisseur DELTADocument180 pagesSysteme D'amortisseur DELTABrice Patrice GollyPas encore d'évaluation

- Série D'exercices tcs2Document1 pageSérie D'exercices tcs2Série AsiatiquePas encore d'évaluation

- Chimie TP1 Correction Eleve EtalonnageDocument1 pageChimie TP1 Correction Eleve Etalonnageoxford33Pas encore d'évaluation

- Devoir de Synthèse N°1 - Sciences Physiques - 3ème Math (2014-2015)Document4 pagesDevoir de Synthèse N°1 - Sciences Physiques - 3ème Math (2014-2015)Batata bluePas encore d'évaluation

- Clefs66 FR Final PDFDocument27 pagesClefs66 FR Final PDFHaingonirina IgnacePas encore d'évaluation

- Electro 2Document2 pagesElectro 2LeavMenghuyPas encore d'évaluation

- 11 Lois Binom Poisson SolDocument4 pages11 Lois Binom Poisson SolSofiene GuedriPas encore d'évaluation