Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Regimes de Neutres

Transféré par

Sofiane AmmriCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Regimes de Neutres

Transféré par

Sofiane AmmriDroits d'auteur :

Formats disponibles

COURS : Rgimes de neutre

CI : Protection des personnes et des matriels

COURS OBJECTIFS DU

REGIMES DE NEUTRE

Connatre les diffrents schmas de liaisons la terre dfinis par la norme NF-C-1500

Connatre le principe de protection des personnes en rgime TT.

I. GENERALITES :

Lnergie lectrique, bien quutile, est dangereuse pour lhomme. Si un courant traverse le corps humain, il y a risque de

lsions voir de mort. Il est donc ncessaire de protger les personnes contre de tels dangers (cf sur la scurit de premire).

Les rseaux de distribution sont caractriss essentiellement par la nature du courant et le nombre de conducteurs actifs,

ainsi que par la liaison la terre ou rgimes de neutre.

La scurit des personnes et du matriel est assure diffremment en fonction du rgime de neutre utilis dans une

installation lectrique.

A. Diffrents systmes de distribution :

Les systmes de distribution sont caractriss par la nature du courant et le nombre de fils.

Courant continu

Courant alternatif monophas

Ph1

+

-

N

Ph1

+

M

-

Ph2

Ph1

Ph2

Ph3

N

Montage toile 4 fils

Courant alternatif triphas

Ph1

Ph2

Ph3

Montage triangle 3 fils

B. Les trois rgimes de neutre :

La norme NF C 15.100 dfinit trois rgimes de neutre qui sont caractriss par deux lettres :

1 re Lettre : Situation de lalimentation par rapport la terre.

T:

liaison dun point avec la terre ;

I :

isolation de toutes les parties actives par rapport la terre ou liaison dun point avec la terre travers une

impdance ;

e

2 Lettre : Situation des masses de linstallation par rapport la terre :

T:

masses relies directement la terre ;

N:

masses relies au neutre de linstallation, lui-mme reli la terre.

Page 1 / 5

COURS : Rgimes de neutre

CI : Protection des personnes et des matriels

C. Rgime TT :

Ph1

Ph2

Le neutre de linstallation est directement

reli la terre.

Ph3

N

PE

Prise de terre de

linstallation

Prise de terre des masses

Les masses de linstallation sont aussi relies la terre.

Cette solution est celle employe par lE.D.F. pour les rseaux de distribution basse tension.

Aussitt quun dfaut disolement survient, il doit y avoir coupure : Cest la coupure au premier dfaut.

D. Mise au neutre TN :

PEN

Ph1

Ph2

Ph3

PE

N

N

PE

PE

Prisedeterrede

linstallation

TNS

TNC

1. Schma TN-C

Le neutre et le conducteur de protection sont CONFONDUS. Ce type de schma est interdit pour des sections de

conducteurs infrieurs 10 mm2 ; En aval du schma TN-S, on utilise lappareillage tripolaire.

2. Schma TN-S

Le neutre et le conducteur de protection sont SEPARES. Il faut utiliser des appareils tripolaire + neutre.

Dans les deux cas, la protection doit tre assure par coupure au premier dfaut.

E. Neutre isol : IT

Le neutre est isol ou reli la terre par une assez

forte impdance (1500 2000 V).

symbolisation dun

transformateur

Ph1

Ph2

Ph3

N

Impdance

ventuelle

Limiteur de surtension

PE

Page 2 / 5

COURS : Rgimes de neutre

CI : Protection des personnes et des matriels

Le premier dfaut ne prsente pas de danger. Le courant phase masse est trs faible et aucune tension dangereuse nest

craindre.

Mais il doit tre signal et recherch pour tre limin. La coupure est obligatoire au deuxime dfaut.

II. REGIME TT :

Le systme de distribution TT est le rgime de neutre employ par E.D.F. pour toute la distribution dnergie publique du

rseau basse tension.

A. Principe :

Dans ce systme de distribution :

-

Le neutre de la source dalimentation est mis la terre ;

Les masses de linstallation sont mises la terre.

Exemple : soit le rseau de distribution TT ci-dessous :

Ph1

Ph2

Ph3

N

220V

Prise de terre du

neutre

Uc

RN

RA

Id

Lorsquune phase touche la masse, il y a lvation du potentiel de cette masse.

Soit RD : La rsistance de dfaut = 0 ; RN: la rsistance de la prise de terre du neutre = 10 ; RA: la rsistance de la

prise de terre des masses = 20 ;

Il stablit un courant en rouge sur le schma : I D 220 / R A R D R N 220 / 30 7.33 A

La tension de masse par rapport la terre est : U D R A * I D 146.6V

Cette tension est mortelle.(cf cours de premire : les dangers du courant lectrique)

Lorsque dans un rseau TT, survient un dfaut disolement, il y a une lvation dangereuse du potentiel des masses

mtalliques. (Qui habituellement sont au potentiel 0V).

B. Rgles observer :

Page 3 / 5

COURS : Rgimes de neutre

CI : Protection des personnes et des matriels

1ire rgle : Toutes les masses des matriels protgs par un mme dispositif de protection doivent tre interconnectes et

relies par un conducteur de protection (PE) une mme prise de terre.

2ime rgle : La condition de protection doit satisfaire la relation suivante : R A * I A U C

- IA : Courant de fonctionnement du dispositif de protection ;

- - RA :

rsistance de la prise de terre des masses ;

- - UC :

tension de contact limite : UC = 50V, 25V selon les locaux.

3ime rgle : Dans les schmas TT, on assurera la protection par un dispositif diffrentiel courant rsiduel. Dans ce cas,

le courant IA est gal au courant diffrentiel rsiduel du disjoncteur.

La sensibilit dun disjoncteur diffrentiel rsiduel est indique par le symbole IN, qui indique le systme de protection,

lequel peut tre un interrupteur ou un disjoncteur.

C. Sensibilit des diffrentiels :

-

Les disjoncteurs sont classs selon trois catgories :

Dispositif haute sensibilit : IN = 6 ; 12 ; 30 mA ;

Dispositifs moyenne sensibilit : IN = 0,1 ; 0,3 ; 0,5 ; 1 A ;

Dispositif faible sensibilit : IN = 3 ; 5 ; 10 ; 20 A.

D. Emplacement des dispositifs diffrentiels :

DR

DR : Dispositif de dtection

diffrentiel rsiduel

Toute installation TT doit tre protge par un dispositif diffrentiel rsiduel plac lorigine de linstallation.

(i)

EXERCICE :

Une installation lectrique est compose dune rsistance chauffante triphase et dun moteur asynchrone triphas. Le

schma du montage est celui ci :

Page 4 / 5

COURS : Rgimes de neutre

CI : Protection des personnes et des matriels

T1

D1

F1

kM1

D2

F2

M3

1-

Surligner en rouge les phases et en bleu le neutre de linstallation. Les nommer.

2Dessiner en vert le conducteur de protection lectrique afin de raliser un rgime de neutre TT. On notera la rsistance de

terre du neutre Rn et celle des masses par Ra.

3Un dfaut disolement se produit dans les rsistances entre la phase 1 et la masse mtallique. Dessiner en pointill le

parcours du courant de dfaut. La rsistance de dfaut Rc nest pas nulle ! En dduire le schma quivalent (le dessiner cot du

schma).

4Calculer le courant de dfaut passant la terre et les tensions de contact entre les rsistances et la terre, entre le moteur et

la terre, entre les deux rcepteurs.

Donnes Rn =10 V, Ra = 10 V, Rc = 4 V, T1 20 kV / 240/400 V.

5-

En dduire si ce type de dfaut est dangereux.

6Donner le type de matriel installer pour assurer la protection des personnes. Donner son calibre de rglage et le

dessiner sur le schma.

Page 5 / 5

Vous aimerez peut-être aussi

- Partie 2 Régimes de Neutre - CHALHDocument13 pagesPartie 2 Régimes de Neutre - CHALHtdrfa5d06jamyudxph8Pas encore d'évaluation

- Les Hommes Viennent de Mars Les Femmes Viennent de Venus PDF Gratuit Telecharger Epub Gratuit No257Document39 pagesLes Hommes Viennent de Mars Les Femmes Viennent de Venus PDF Gratuit Telecharger Epub Gratuit No257Omar LammamriPas encore d'évaluation

- LET65 - Protection Des Reseaux Electriques - Chapitre 2Document34 pagesLET65 - Protection Des Reseaux Electriques - Chapitre 2adnanPas encore d'évaluation

- Chapitre 33Document40 pagesChapitre 33Khadija rhiliPas encore d'évaluation

- Regime de NeutreDocument20 pagesRegime de NeutreWail Nou00Pas encore d'évaluation

- Chap2 Iei 21Document34 pagesChap2 Iei 21Ahbar abdellahPas encore d'évaluation

- TP2 MSWDocument9 pagesTP2 MSWSamagassi SouleymanePas encore d'évaluation

- Systà Mes Triphasã©sDocument39 pagesSystà Mes Triphasã©sDo OuPas encore d'évaluation

- Conce08a HarmoniquesDocument20 pagesConce08a HarmoniquesabdelbarrPas encore d'évaluation

- Analyse Har MoniqueDocument16 pagesAnalyse Har MoniqueSahliMohamedPas encore d'évaluation

- Hacheur Serie Variateur de Vitesse Industriel ExercicesDocument2 pagesHacheur Serie Variateur de Vitesse Industriel ExercicesRamzi DanounPas encore d'évaluation

- Installations Électriques IndustriellesDocument88 pagesInstallations Électriques Industriellesismail fatihi100% (1)

- Perturbations Electromagnetiques BF HFDocument104 pagesPerturbations Electromagnetiques BF HFAmine ToukabriPas encore d'évaluation

- Fil TresDocument162 pagesFil TresHamza SrhPas encore d'évaluation

- 08CP - La Securite ElectriqueDocument6 pages08CP - La Securite ElectriqueAnas TounsiPas encore d'évaluation

- Helicoptere 3Document1 pageHelicoptere 3أبو كعب علاء الدينPas encore d'évaluation

- Chap 2 - Cours ME 2021-2022 - Partie2Document11 pagesChap 2 - Cours ME 2021-2022 - Partie2BOUDOUR AYMENPas encore d'évaluation

- Dispositifs PDFDocument8 pagesDispositifs PDFpertmasterPas encore d'évaluation

- PartieC CompensationDocument9 pagesPartieC CompensationBougherra BechariPas encore d'évaluation

- SLTDocument6 pagesSLTmarwitos100% (1)

- Le Disjoncteur ShuntDocument2 pagesLe Disjoncteur ShuntIsmail MestariPas encore d'évaluation

- CH4 Les HarmoniquesDocument15 pagesCH4 Les HarmoniquesHamza OuamnaPas encore d'évaluation

- Chaptire 5 - Les Courants de Court CircuitDocument7 pagesChaptire 5 - Les Courants de Court CircuitmehPas encore d'évaluation

- TP01 PratiqueDocument8 pagesTP01 PratiqueZain GaradiPas encore d'évaluation

- TP L1 MpisDocument9 pagesTP L1 MpisAbde DilamPas encore d'évaluation

- PB ResoluDocument52 pagesPB ResoluAbdourazak AbouPas encore d'évaluation

- Ex1 Capteurs GSI 1011Document8 pagesEx1 Capteurs GSI 1011ImmamHadramyPas encore d'évaluation

- Calibrage de DisjoncteurDocument2 pagesCalibrage de DisjoncteurYacine Meziani100% (1)

- 123 PDFDocument4 pages123 PDFOussama Abdaoui Jr.Pas encore d'évaluation

- Régime TNDocument7 pagesRégime TNOussama Khouribache100% (1)

- Installation Électrique Avec L'outil EcodialDocument27 pagesInstallation Électrique Avec L'outil EcodialRemy Martin NgouaPas encore d'évaluation

- Cahier NIBT Chapitre 1Document9 pagesCahier NIBT Chapitre 1cetin.sPas encore d'évaluation

- Exam L3EEA 4TEA603U Elec Puissance Avril2017Document7 pagesExam L3EEA 4TEA603U Elec Puissance Avril2017Sofiane AltairPas encore d'évaluation

- 9 CorrigeDocument21 pages9 CorrigeEddy OuattaraPas encore d'évaluation

- Manuel VHF Mu - Ro4800Document65 pagesManuel VHF Mu - Ro4800Albert IfrahPas encore d'évaluation

- Resume Du LivreDocument13 pagesResume Du Livresoualmia Med El AminePas encore d'évaluation

- Travaux Pratiques ÉlectroniqueDocument3 pagesTravaux Pratiques ÉlectroniqueMed FatehPas encore d'évaluation

- 301-A09 Lab02 Exercices Edition ControlLogixDocument24 pages301-A09 Lab02 Exercices Edition ControlLogixCostel Carausu100% (2)

- Recueil Dexercices Dapplication Protections Des Réseaux ÉlectriquesDocument17 pagesRecueil Dexercices Dapplication Protections Des Réseaux Électriquesmameri malekPas encore d'évaluation

- 1-Calcul Des IkDocument11 pages1-Calcul Des IkAyou Ham100% (1)

- Devoir Surveillé Sur Les Transformateur Monphasé Et TriphaséDocument4 pagesDevoir Surveillé Sur Les Transformateur Monphasé Et TriphaséyounessPas encore d'évaluation

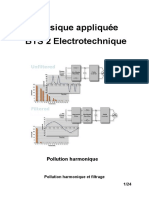

- Pollution HarmoniqueDocument24 pagesPollution HarmoniqueAmin BLPas encore d'évaluation

- TP1 Diodes ApplicationsDocument2 pagesTP1 Diodes Applicationsbrisesparfumee824100% (1)

- Cahier NIBT Chapitre 5Document15 pagesCahier NIBT Chapitre 5cetin.sPas encore d'évaluation

- Chapitre 4 Protection Des PersonnesDocument6 pagesChapitre 4 Protection Des Personnesعبد الله إبن عباسPas encore d'évaluation

- TP Carte ES 6009 RessourceDocument9 pagesTP Carte ES 6009 RessourceYassino WickPas encore d'évaluation

- Muf 111111Document7 pagesMuf 111111Pélagie DAH SERETENONPas encore d'évaluation

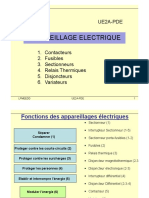

- IUT Toulon Ue2a-Pde Ch2 - Appareillages ÉlecDocument45 pagesIUT Toulon Ue2a-Pde Ch2 - Appareillages Élecjoseph38Pas encore d'évaluation

- Annexe - Calcul de Court-CircuitDocument12 pagesAnnexe - Calcul de Court-CircuitOus SàmàPas encore d'évaluation

- TPbipDocument4 pagesTPbipjavalia ewamelaPas encore d'évaluation

- Examen Mastere M1 2020Document2 pagesExamen Mastere M1 2020Imen SaidiPas encore d'évaluation

- Analyseur Reseau CADocument12 pagesAnalyseur Reseau CAMOHAMEDPas encore d'évaluation

- Cours Les Regimes de NeutreDocument13 pagesCours Les Regimes de NeutreKILLEUR M.HPas encore d'évaluation

- Régime Du NeutreDocument5 pagesRégime Du Neutreattoumii100% (1)

- Chabchoub 1Document13 pagesChabchoub 1Khalil JbeliPas encore d'évaluation

- COURS Techno Régime de Neutre ELT2 WayalghinDocument30 pagesCOURS Techno Régime de Neutre ELT2 Wayalghinkouraogoibrahim7104Pas encore d'évaluation

- Chapitre 7 Regimes de NeutreDocument10 pagesChapitre 7 Regimes de NeutreAymen Jbeli100% (1)

- Les Schémas de Liaison À La Terre: Filiére: Génie ElectriqueDocument19 pagesLes Schémas de Liaison À La Terre: Filiére: Génie ElectriqueZin.YPas encore d'évaluation

- Régime Neutre en CoursDocument6 pagesRégime Neutre en Coursayoubabderrahmen5Pas encore d'évaluation

- FDocument32 pagesFABDELNASSERPas encore d'évaluation

- Ciences Ndustrielles Pour L' Ngénieur: Conversion Electromecanique - Machine À Courant ContinuDocument6 pagesCiences Ndustrielles Pour L' Ngénieur: Conversion Electromecanique - Machine À Courant ContinuSofiane AmmriPas encore d'évaluation

- A59977 DAd 01Document3 pagesA59977 DAd 01Sofiane AmmriPas encore d'évaluation

- Les Circuit de CarburateurDocument2 pagesLes Circuit de CarburateurSofiane AmmriPas encore d'évaluation

- Dicho TomieDocument4 pagesDicho TomieSofiane AmmriPas encore d'évaluation