Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Le Commentaire

Le Commentaire

Transféré par

Kanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVO0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

110 vues10 pagesTitre original

Le commentaire

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

110 vues10 pagesLe Commentaire

Le Commentaire

Transféré par

Kanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVODroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 10

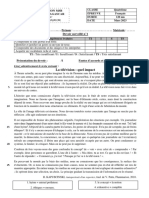

De la lecture du texte a la problématique

> OBSERVER

GD re Lisez cette définition de (épreuve ducommen- _b. Le commentaire vous parait-il un exercice d'objectivité ?

‘aire littéraire telle qu’elle apparait dans le Bulletin officiel _de subjectivité ? Expliquez votre réponse.

du 6 octobre 2071. Observez les temps verbaux dela deu- —_« Le commentaire porte sur un texte littéraire. [.] Le candi-

xiéme phrase. Que révéle usage des deux temps employés dat compose un devoir qui présente de maniére organisée ce

par le rédacteur ? qui a retenu de sa lecture, et justifie son interpretation et

ses jugements personnels. »

D> RETENIR

Pei eae

Le commentaire litéraire est un exercice écrit qui consiste & rendre compte, de maniére ordonnée, de Vanalyse d'untexte

littéraire. 1 siagit d'un travail argumentatif composé de deux ou trois parties (les axes, ou parcours de lecture) qui

pposent des hypothéses et apportent des réponses 8 un questionnement que (on appelle « ta problématique ».

Le travail préparatoire a la rédaction du commentaire - 1 / 2

@ La premiére lecture du texte soumis A'étude

> Cest une lecture « innocente » qui permet de dégager le sens littéral du texte, d'en trouver le théme. Elle est associée

lalecture du paratexte : la mention de Vobjet étude, le chapeau introductif et les notes de vocabul

@ Lapremiére prise de notes

> Elle permet de noter, au brouillon, ses premires impressions de lecture (iéactions provoquées), de préciser la situation

du passage dans Vceuvre et de specifier le genre, ‘@poque et Jou le mouvement littéraire augue le texte appartient.

© La deuxiéme lecture du texte et la deuxidme prise de note

> Cest une lecture « sérieuse » qui, crayon en main, occasionne la deuxiéme prise de notes. Il sagit ici dinterroger le fond

et la forme du texte de maniate linéaire. Selon le genre du texte, on peut se poser les questions suivantes:

Avéchelle du texte:

+ Quelle est la situation d'énonciation ? + Qui est le narrateur ? Quel est son point de vue ?

+ Quel est le cadre spatio-temporel ? * Qui sont les personages ?

Avéchelle du texte et/ou du paragraphe :

+ Quels sont les temps employés majoritairement ? Comment les phrases sont-elles construites ? Quelle est

Quelles sont leurs valeurs ? leur longueur ? leur rythme ?

+ Quelles sont les tonalités dominantes ? + Quels sont les champs lexicaux mis en place ?

Aréchelle du paragraphe et de la phrase:

+ Quels sont les passages importants ? *Vactil des effets de sonorité ?

+ Quelles figures de style puis-je trouver?

Analyserun texte... poétique ® voir p. 9% thédtral» voirp.508 de écit evoir p.522 argumentatif voir p.536,

Cette lecture analytique linéaire permet de repérer et de nommer les éléments qui nourrissent ensuite le commentaire.

és lors qu'un élément observé présente un intérét, il sera commenté dans le développement.

Lorganisation du propos et la formulation de la problématique

Apattir de cette prise de notes, un nouveau travail debute : celui de Vorganisation du propos (+ voir aus p.550 et, conjoin=

‘tement, celui de la recherche d'une question générale, fa problématique, a laquelle le développement du commentaire

varépondre :

‘ Cest une question ouverte qui rend compte des enjeux du texte et qui lenvisage dans sa total

pas sur un seul élément relevé ou sur un jugement de valeur);

+ Cest une question qui commence souvent par « Comment » ou « En quoi» ;

+ Cest une question toujours «littéraire »,

é (qui ne repose done

vowen

D> VERIFIER néponses surteivrescolairefe

©} *« choisissez taou les bonnes réponses et expliquez

vos choix.

1. Que devez-vous faire dans un premier temps ? 0 Faire

le relevé des figures de style. 1 Dégager le théme du texte.

O Specifier le genre du texte, 1 Rédiger introduction.

2.Aquoi devez-vous étreattentif lors de votre deuxiéme prise

de notes ? CAulexique. CIAuxtemps uilisés. CIAutitre de

Vceuve, CA la musicalité dutexte, CA la longueur dutexte.

Ala construction des phrases

3.Qve doit tre une problématique ? C.Une question générale.

1 Une question qui porte sur un fait précis. 1 Une question

de société. 11 Une question littérare.

D> S'EXERCER

‘wirtt Premigre prise de notes. Justifiez vos réponses.

a Quel est le genre du texte ?

. Quelle est sa forme ?

©-Quel est son théme ?

wie ice pce}

'b. Repérez les comparaisons et métaphores (» voir Fiche p. 44)

assocgesaucanon et proposer-en une interprétation

Une Ame ; chose étrange, on efit dit que Ie canon en

avaic une, lui aussi; mais une ame de haine et de rage.

Come cécité paraissat avoir des yeux. Le monstre avait

Yair de guetter Thome. Il y avait, on lett pu croire du

‘moins, de la ruse dans cette mass. Elle aussi choisissaie

son moment, Cétat on ne sait quel gigantesque insecte

de fer ayant ou semblant avoir une volonté de démon.

Par moment, cette saurerelle colossal cognait le plafond

bas de la batterie, puis elle retombait sur ses quatre roues

comme un tigre sur ses quatre grifes, et se remettait &

courir sur Fhomme.

Viewor Hugo, Querevings reise, 1874

eS

‘ti Deuxiéme prise de notes. a. Quel est le genre

du texte ? b. Qui sont les personnages et quels « réles »

jouent-its dans le texte ?Citez le texte. c. Quels sont les

‘temps principaux des verbes et quelles sont leurs valeurs

respectives ?(b vir ice .466) d. Précisez la fonction de

chaque paragraphe ?

Au loin, en amont, la rivitre état libre

Alors Laurent seleva et prit Camille & bras-le-corps. Le

commis 6elata de tre

Ah non, tume chatouilles, dit, pas de ces plaisan-

teries-a... Voyons, finis: tu vas me faire tomber.

Laurent serra plus fort, donna une secousse. Camille

se courna et vit la figure effrayante de son ami, toute

convulsionnée. Il ne comprit pas; une épouvante vague

lesaisit, I voulue exer, et semtit une main rude qui le ser

rat A la gorge. Avec Vinstinet d'une béte qui se défend,

Ilse dressa sur les genoux, se cramponnant au bord de la

barque. II lusea ainsi pendant quelques secondes.

= Thérise ! Thérése ! appela-til d'une voix érouffée et

sifflante,

La jeune femme regardait, se tenant des deux mains &

un banc du canor qui craquait et dansait sur la riviére,

ne pouvait fermer les yeux; une effrayante contrac-

tion les tenait grands ouverts, fixés sur le spectacle hor-

rible de la lute. Elle ie rigide, muette

“Thérése !Thérése ! appela de nouveau le malheureux

qui rile.

‘Ace dernier appel, Thérése éclata en sanglors, Ses nerfs

se détendaient. La crise quelle redoutait la jeta toute fré-

missante au fond de la barque. Elle y resta pliée, pamée,

nile Zola, The Ragin, 1867.

Verste bae >

© *rm a. Premiére prise de notes. Quel est le genre du

texte ? Quel est son théme ? b. Deuxidme prise de notes.

Dans un tableau, classez vos remarques quant au lexique,

aux temps et modes et & leurs valeurs, a la ponctuation,

aux figures de style.

Execres, ~ Bcoute !.. Bcoute le bruit de leurs

ailes, pareil au ronflemenc d'une forge. Elles nous

Pheure

elles sabattront sur nous, et je sentirai mille pattes

entourent, Oreste Elles nous guettent; tout

gluantes sur mon corps. Oit fuis, Oreste ? Elles

cenflent, elles enflent, les voila grosses comme des

abeilles, elles nous suivront partout en épais tourbil-

lons. Horreur je vis leurs yeu, leurs millions d'yeux

‘qui nous regardent

Jean-Paul Sarre, Ler Mouche, 1943, Gallimard,

Méthode+ commentaire (CLS.Ar/FR2P5AS) 549

De la problématique au plan détaillé

> OBSERVER @ * && Aux axes de commentaire suivants corres-

; indent des sous-parties. a. Associez chaque axe (I) aux

‘wetre® woici péle-méle des problématiques et des axes FP! ‘i Fi

de commentaire. a. Isolex les problématiques. b. Asso- _ S*™S0us-parties (a eth) qui, scton vous, ul correspondent.

cciez chacune d'entre elles aux deux axes (Let 1) qui vous» Exbliquez vos ;

paraissent pouvoiry répondre. 1.Un propos fort et impliqué ;. Un personnage désincarné 5

|.Un poéme sous le signe de la mélancolie,

En quoi cette scéne est-elle comique 2; 1. Une argumenta ane ee sutobngraphie du

tion rigoureuse ; Comment forateur fait-il entendre sa thése ie go

atagaol ppersonnage ; a. Un poste submergé par la tristesse.

a Vauditoire ?; H. Une parole hardie jl. Limplication person- on

nelle de técrivain ; 1. Une scéne de quiproquo. B, Unltecours erat +: Une image de la dearecation

Un narrateur ambigu.

> RETENIR

Le travail préparatoire a la rédaction du commentaire -2 / 2

La rédaction du commentaire est précédée c'un travail préparatoire en deux parties. La premiére partie sappuie sur les

prises de notes (> voir ich p.5%8) :il agit maintenant de batir un plan permettant de rendre compte de la singularté du

texte et de répondre la problématique. Cette seconde partie, au brouillon, est constituée des étapes sulvantes

@ La formulation des axes

Dans un premier temps, il faut trouver et formuler les « axes » (ou parcours de lecture), qui constitueront les grandes

parties du commentaire.

> Ilstagit de repérer dans la deuxiéme prise de notes deux ou trois idées directrices : ce sont elles qui formeront les axes

du commentaire.

> Ces deux ou trois axes ne reposent pas sur des détails de votre relevé, mais rendent compte de composantes essentielles

du texte ; ce sont des idées dont vous savez quelles peuvent étre soutenues par des analyses précises et diverses, et

des citations éclairantes,

> Des lors que les axes sont trouvés, i faut les classer pour former un plan pertinent, dont la progression est logique. On

peut distinguer au moins deux plans différents:

*Certains textes, fortement construits, invitent a la production d'un plan dit « linéaire », qui suit le déroulement des

‘randes parties du texte. Cela peut notamment étre le cas pour des textes argumentatifs (discours, essai, chapitre de

conte philosophique, voire fable ou certains poemes).

+ La grande majorité des textes oblige d la production d'un plan dont la progression ne s'appuie pas sur le déroulement

du texte, On tache alors de dégager une progression qui va de V'idée la plus simple ou évidente, a Vidée la plus subtle,

{a plus symbotique ou originale.

> Quel que soit e plan adopt, il faut éviter de dissacier étude du contenu le fond) de celle du style (la forme). Idéalement,

chaque axe rend compte tant du fond que de la forme.

@ La formulation des transitions

> Dans un deuxiéme temps, il faut, en quelques mots, formuler les transitions entre les axes pour témoigner de la cohé~

rence de la progression choisie.

@ La recherche des sous-parties

Dans un dernier temps, Il faut elasser les éléments relevés dans des sous-parties distinctes, puis formuler un titre pour

chaque sous-partie.

> Ilsiagit, a partir de la deuxiéme prise de notes, de former deux quatre sous-parties pour chaque axe. chaque sous-partie

Goit rendre compte d'un argument solide qui étaye Vidée principale de axe

> Ces sous-parties doivent étre ordonnées logiquement et traiter tant du fond que de la forme. Il sagit, par

Sappuyer sur la particularité du texte (par exemple, une scene de théatre ne fait pas Vobjet de la méme analyse qu'un

texte argumentati)

> Idéalement, dans un plan en deux parties, on prend garde a équilibrer les axes, & faire en sorte que le premier et le

‘second occasionnent une rédaction de méme longueur. Dans un plan en trois parties, le dernier axe peut étre plus court.

> Un phénomane peut étre exploité dans des parties ou sous-parties différentes, a condition quit ne soit pas traité deta

rméme facon. Dans la mesure du possible, néanmoins, an évite danalyser deux fois le méme phénoméne.

0

vowen

D VERIFIER néponses surletivrescolairefr (LLSfe/ FROPSS))

©) *** choisissezta ou les bonne(s) réponsets) et expli-

‘quez vos choix.

1. Que devez-vous avoir 4 lesprit lorsque vous établissez

votre plan ? 7 Les arguments doivent etre classés selon

une progression. 7 La premiére partie est plus importante.

A1Le propos doit étre plus étudié que le style.

2. Quest-ce qu'un axe de commentaire ? La reformulation

des propos de 'auteur. CI Des paragraphes d'analyse et din-

terprétation du texte. CJ Une réponse la problématique.

> S'EXERCER

© X% ia. Observezta légende des éléments surlignés et

roposez un axe de commentaire de ce texte. b. Proposez un,

plan détaillé de cet axe en formulant trois arguments.

Sest accélérée a instant de la

Ceques

depuis que

naissance quand d’autres coeurs au-dehors accéléraient

deméme, aluant(événemen:, i J

Bh baie bonis, vomi, grossis,valer ger SSE

ou peser Goinifie Ui plete. G2 quills our!

HE Gc fondre— P20. ; TR

imbiRs, SEGUE» HIG, cnregiseé,archivé, Bolte ROE

HEREEREEEEREEE, pevonne nc le sait an juste, cule

tune image en mouvement créée par ultrason pourrait en

renvoyer 'écho, en faire voir la joie qui QiIaBG et la tis-

esse qui RBBQERBS, seul le cracé papier d'un électrocardio-

gramme déroulé depuis le commencement pourrait en

signerla forme, en décrive la dépense et effort, Fémotion

«, Vnergie prodiguée pour

on, seule cette ligne-!& pour-

rait en donner un récit, en profiler la vie, vie

ETA, vie UENARAESTERUSERPEB, vie

quand (SRS de Simon Limbres,

Ili, échappe aux machines, nul ne saurait prétendre IB

connaitte, et cette nuitld, nuit sans étoiles, alors qu'il

gelait & pierte fendre sur Pestuaire et le pays de Cau,

alors qu'une houle sans reflets roulait le long des falaises,

alors que le plateau continental reculait, dévoilane ses

rayures géologiques, i faisait entendre le EjAnMeReganet

¢ HRUBEBARE qui se repose, d’GAPRNIBEIE qui lentement se

recharge ~ probablement inférieur 4 SQUa

~ quand Palarme d'un portable

est déclenchée au pied d'un lit éuoit, 'écho d'un sonar

inscrivant en biconnets luminescents sur Pécran tactile

les chiffres 05 :50, et quand soudain tour SESBEUMIE,

Malis de Kerang, pare ts wvents 2014, faitions Gallimard

Legend : Désignations du cceur, comparaisons, répétitions,

‘anaphores; Vocabulaire spécifique (médical); une seule phrase.

qui preci

eS

‘who a. A partir des éléments soulignés et surtignés,

roposez un axe de commentaire pour ce texte. b. Proposez

tun plan détaillé de cet axe en formulant trois arguments.

. Comparez votre plan détaillé & celui d'un(e) camarade pour

corriger ou étoffer votre travail.

~ (Je crv, GHRRRBRERD, je cr8ve a Tidée que je n'ai

que scize ans | Ces années qui viennent, ces années de

bachor, dlexamens, dinstiut professionnel, ces années

de itonnements, de bégaiements, oi il faut recommen-

cer €@ qufon rate, oi on remache deus fois &e qu’on sla

pas digéré, si on échoue... Ges années oi il faut avoir

Vai, devant papa et maman, d'aimer une cartitre pour

ne pas les désoler, et sentir qu'eux-mémes se battent les

Aanes pour paraite inkillbles, quand ils n'en savent pas

plus que moi sur moi sie déeste ce

moment de ma vie | Pourquoi est-ce que je ne peux pas

tour de suite avoir vingt-cing ans

Coleue, Le Bien herb, 1923, Ealiions Pammuion.

erste bac )

(© *% Lisezce texte et proposezun plan détaillé com-

plet (axes et arguments formulés, citations commentées)

4 partir de la problématique suivante : « En quoi ce texte

cestil une dénonciation de la guerre ? »

Je ne peux pas oublier la guerre, Je le voudrais. Je

passe des fois deur jours ou trois ans y penser et brus-

quement, je la revois, je la sens, je ’entends, je la subis

encore. Etjai peur. Ce soir est la fin d’un beau jour

de juillet. La plaine sous moi est devenue toute rousse.

(On va couper les blés. Lar, le ciel, la terre sont immo-

biles et calmes. Vinge ans ont passé. Er depuis vinge

ans, malgeé la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne

ime suis pas lavé de la guerre. L’horreur de ces quatre

ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les

survivants portent la marque.

[eu] Avec M. V., qui était mon capitaine, nous

sommes & peu prés les seus survivants de la 6° com-

pagnie.[..] La 6° compagnie était un petit récipient

de la 27° division comme un boisseau de blé. Quand

le boisseau état vide d’hommes, enfin quand il ren

restait plus que quelques-uns au fond comme des

grains collés dans les rainures, on le remplissair de

nouveau avec des hommes frais. On a ainsi rempli

la 6 compagnie cent fois et cent fois d’hommes,

Ex cent fois on est allé la vider sous la meule. Nous

sommes de tout ga les demiers vivants, V. et moi.

Jaimerais qui lise ces lignes. Il doit faire comme moi

le soir : esayer doublier

Jean Giono, «Je ne peux ps ober

Refer dobessnce, 1937, Easions Gallimard

Méthode commentaire ss

Rédiger ’

> OBSERVER

‘#2 Les mots « introduction » et « conclusion » sont,

hérités du latin. Observez leur étymologie et expliquez en

quelques mots lerdle de ces deux tapes de la rédaction du

‘commentaire littgraire.

4. dintro (vers tintérieur) et dacere (conduite) ;

2. de cum (ensemble) et claudére (fermen).

introduction et la conclusion

@ % ea, Parmi ces synonymes des mots « introduction »

et « conclusion », lesquels rendent compte du rate de ces,

deux étapes ? b. Qu'ont en commun tous les mots que vous.

avez choisis ?

‘L Introduction : préambule, intronisation, préface, protogue,

insertion, implantation, exposition, exorde, intrusion,

2.Conclusion: péroraison, réglement, épilogue, dénouement.

> RETENIR

Pieter

Aprés avoir formulé la problématique, les axes et les arguments, la redaction débute. La premiére étape correspond a la

rédaction au brouillon, puis « au propre » de introduction. Lintroduction se récige en trois étapes principales :

@vamorce

> C'est une présentation « générale » du texte. Il s‘agit briévement

de mentionner les éléments qui déterminent le texte : le nom de

autour le gene etle tire de (ceuvre dont le tote ext extra, fan-

née de publication, éventuellement la période historique durant

laquelle tocuve a été publie ou le mouvement trae auquel

auteur est associé. On fappuie ici sure paratee, la legende et a

mention de Vobjet etude sur ten-tte sujet.

Cette premiére étope peut constituer un premier

paragraphe, ou évreadjointe aux étapes

suivantes de sorte que introduction constitue

‘un paragraphe unique.

© Lacaractérisation du texte

> Cest une présentation « précise » du texte, qui montre sa parti-

‘ularité. On sappuie done sur les prises de notes pour évoquer

le theme du texte, sa forme et/ou son type, et, en fonction de

son genre, d'autres caractéristiques importantes. exploitation du

chapeau introductif peut étre nécessaire pour situer le passage

dans Veuve.

our signifier le len entre la caractérisation

du tert et annonce de a problématique,

itest pertinent de ne réiger ii quran seul

Paragraphe.

> Lapoblématique estformulge sous forme de

question cirecte ou inarect. (mvc. 5%)

> La caractérisation du texte est suivie de annonce deta probléma-

tique ; ces deux temps doivent senchainer naturellement.

© Lannonce des parties du commentaire

> Cest la « table des matiéres » du commentaire. Elle présente les E RSS

grandes étapes de la réponse a a problématique. On rédige alors piwisnber ies selsepaeiae

tune phrase par partie annoncée, ou une seule phrase ponctuée

de connecteurs logiques.

9 ex.: « Tout 'abord », « ensuite », « enfin »

Pierce

Aprés avoir rédigé Uintroduction au brouillon, ta conclusion peut aussi tre rédigée. Elle est composée de deux temps :

Qn temps de cléture

> Cest le bitan du commentaire, le rappel des principales idées qui ont fourni une réponse a la problématique.

© vn temps d'ouverture Lest inutile de proposer une autre analyse et

> Cest une proposition d’élargissement du commentaire. On peut Se

ainsi comparer le texte étudié avec un autre texte de la meme

ceuvre, du méme auteur, du méme chapitre, du méme courant ; évoquer la vie de l'auteur ; procéder a une comparaison

entre les propos du texte ot notre présent ; ou exprimer un point de vue personnel.

ss

vowen

D> VERIFIER réponsessurtetirescoaie fe

©) ¥* choisissezta ou les bonne(s) réponses) et expli-

‘quez vos choix.

1.08 trowver les informations me permettant de faire amorce

e Vintroduction ? 1 Dans les notes de vocabulaire. CI Dans

la légende. 0 Dans le chapeau introductif. 1 Dans le texte.

2. uels sont es enjeux de lntroduetion ? C1 Caractériser le

texte. © Proposer une problématique. © Proposer un plan

étaillé complet, O Formuler les axes du commentaire.

+3, Quels sont les enjeux de la conclusion ? 1 Faire état des

reponses successives apportées la problématique. C1 Pour-

suivie Vanalyse et linterprétation du texte. $1 Proposer une

«ouverture»,

> S'EXERCER

‘ter 1Y Proposez une amorce d’introduction pour chacun

des textes suivants.

1. Légendle : Robert Merl, La Mort est mon mtr, 1952; Cha-

peau : Fausses mémoires et vai roman, le livre de Merle sins-

pire de la vie de Rudolf Hs, commandart des camps cexter-

mination ¢'AuschuiteBirkenau.lLsagitic de Vincipitdu roman.

2. Légende : Yasmina Reza, Art, 1894 ; Chapeau : Cet extrait

correspond ala scéne dexposition de la piéce de théatre.

3. Légende: Annie Emaux, La Femme gelé, 1981; Chapeau :

Dans ce passage de son roman autobiographique, Tauteure

évoque les premiers mois, frustrants, qui suivent son mariage.

© ea. Quels types d'informations ce début d'introduc-

7 b. Quelles en sont les étapes ?. Réécriver

cetexte en e simplitant.

Andromaque est une pice de théatre écrite par le drama-

turge Jean Racine jelle a été représentée pour la premise fois,

en 1667. Il siagit d'une tragédie, genre litéraire dont Racine

est (un des plus grands représentants. La piéce a été écrite

sous le régne de Louis XIV, dans la période la plus feconde du

Classicisme, mouvement littéraire dont les maitres-mots sont,

“rigueur », « harmonie » et « bienséance ».

Quatre personnages sont au ccour de la pice : Uéroine

éponyme Andromaque, Pyrrhus, Hermione et Oreste. Ce der

hier arrive en Epire, au seuil de Voeuvre, pour deux raisons.

La premiére est officielle il est dépéché par les Grecs qui lui

demandent de reprendre Pyrrhus le jeune Astyanax, der-

nier Troyen et fils o’Andromaque et Hector ; la seconde est

officieuse: il espére conquérir enfin le coeur d Hermione, pro-

mise & Pyrrhus qui la dédaigne pour Andromaque, sa cap

Le passage que nous allons étudier correspond aux premiers

changes entre Andromaque et Pyrthus jce demier procéde &

tun chantage: il sauvera Astyanax si sa mére daigne 'épouser.

Andromaque, digne, sy refuse,

G ** + A partir des notes suivantes (voir Fiche p. 568),

rédigez le début dune introduction.

Pierre Corneille { Polyeucte J 1641 / tragédie | theme = mar-

tyre de Ps régne de lempereur romain Valérien / Acte IV, sc.

2'/ monologue ss forme de stances + en vers (Salex. + Socto-

eS

syll) x5+ 6 alex. 56,vers / P= en prison, va recevoir visite de

ssa femme : Pauline > elle veut le convaincre de renier Dieu,

religion chr. / extrait = P. rassemble ses forces pour affronter

Pau. > safoi est + forte que tt.

‘Wow A partir des notes suivantes, rédigez la finde lin-

troduction de Vexercice 6.

pb =En quoices stances stellescolles ot homme déterminé ?

plan stances de Pst express” de > Lsa lutte vs. pists de la

vie :P. envisage bonheur cleste quil préfere au bonheur ter-

reste; I. son courage et de sa foi: P. accepte de mouriren mar-

{yrslll.sadéterminat” 3 affronter Pauelle ne le eonvainera pas

© +: Exerer vous’ arédactionduneannonce de plan

‘UL.a lettre dun amoureux désespée.. Nau, en alt est

un libertin manipulateur (Pierre Choderlos de Laclos, Lettre

XLVIII, Les Liaisons dangereuses, 1782)

2.1.Un sonnet lyrique ; Ik La peinture d'un amour dévorant ;

MLUn poéme dune profonde universal (Louise Lab, «

vi, je meurs», Euves, 155)

‘every A partir du plan 2 de Vexercice 8 et aprés avoir lu

le sonnet de Louise Labé, rédigez la conclusion du commen-

taire de ce poéme.

erste bae >

tok 1 Aprés avoir lu le poéme et les indications

ci-dessous, rédigez Vintroduction d'un commentaire.

+ Problématique :« En quoi ce sonnet est-il legiaque ? »

+ Plan :1.Lexpression d'une nostalgie douloureuse ;

.Lopposition entre deux mondes.

Depuis que j'ai laissé mon naturel gous,

Pour venir oit le Tibre! aux flots tortus? ondoie,

Le ciel a vu trois fois par son oblique voie

Recommencer son cours la grandlampe du jour.

Mais j'ai si grand désir de me voir de retour

Que ees trois ans me sont plus qu'un sige de Troie,

‘Tant me tarde, More, que Paris je revoie,

Ex tant le ciel pour moi fait lentement son tour.

I fait son tour silent, et me semble si morne,

Si more et si pesant, que le Froid Capricomne*

Ne mlaccourcit les jours, nile Cancer les nuits.

Voild, mon cher Morel, combien le temps me dure

Loin de France et de toi, et comment la nature

Fait toutes choses longues aveques mes ennuis,

Joachim du Belly, Le: Ragen, sonnet XXXVI, 1558,

ivion de Spvese de Sacy © Ediions Gallimard,

1. Flawve romain

2. Fonds, worucus

3. Amide Joachim du Belay

‘4, Consedlrion asaciée&Phiver

5. Raccource

6. Constellation aso

Méthode commentaire ss

Formuler une problématique

Nouveau &

et présenter une citation

> RETENIR

PT

sous la forme du

Carnes

+ Cest-d-dire avec une phrase interrogative,

terminée par un point dinterrogation.

Comment te passage par a fiction permet-it de

critiquer a réaité 2

Pee

> Une citation est toujours encadrée par des guillemets.

“= Cest-a-dire avec une phrase déclarative, terminée

par un point. La phrase commence alors par une

oan pal tare corner

Heer Ts

soe ar roe coe ee

[a fiction permet de critiquer [a réalité.

9 Nous verrons en quoi le passage par la fiction

eae wae

Remarque: Les deux formes ne doivent pas te mélées. Dans une question indirecteiln'y 2 ni doublement du sujet ni point inter-

rogation, > Nous nous demanderons comment le pessage parla ftion permet de critique a réalité ? est une phrase incorrecte.

> Elle peut étre présentée soit au discours direct soit au discours indirect.

+ Sila citation est courte on integre directement &

la phrase.

> Madame Magloire appelle Jean Valjean « homme ».

+ Sila citation est longue, on Fintroduit par un verbe

de parole suivi des deux-points

> Hadame Magloic cre: « Monseigneur, homme est

portisTargenteri est volée! »

D> S'EXERCER

© wire transposez tes questions directes suivantes en

‘questions indirectes en variant les formules introduction.

> Quelles sont les ambitions de ce discours ? > Nous nous,

demanderons quelles sont les ambitions de ce discours

1.Pourquoi ce portrait estil déceptif ?

2 auteur a-til pour ambition de convaincre ou de persuader?

3.Que dénonce orateur dans son discours ?

‘4.En quoi cette scéne est-elle pathétique 2

5. Par quels moyens le romancier donne-t-il& cette descrip

ton un caractére postique ?

ssa (CLS.A7ER2PS54)

+ La citation prend la forme d'une proposition

subordonnée complétive, précédée o'une

proposition principale.

+ On met les éventuelles modifications nécessaires

(de personne, d'accord, ou liges a la concordance

des temps) entre crochets.

S Madame Magloire cre que « "homme est parti»

et que « Largenterie est volée »

> Mtdame Moglorecrie que « argentrie[a été]

volée »

© re voici trois citations présentées au discours direct.

Présentez-les au discours indirect.

‘Charles d'Orléans écrit au seuil de son rondeau::« Le temps.

alaissé son manteau / De vent, de froidure et de pluie, / Et

sest vétu de broderies, / De soleil luisant, clair et beau. »

2. Jean Giono déclare : « Je ne peux pas oublier la guerre, Je

le voudeais. »

3.Par'entremise du discours indirect libre, Flaubert nous

donne a entendre les pensées de Frédéric. Observant

tum Arnoux, celui-eise questionne : « Quel étaient son nom,

‘sa demeure, sa vie, son passé ? »

MMMM) = Rédiger le développement

eS

> OBSERVER > wor Fiche « Relive son commentaire »p.580,

GD _* 22 Le texte suivant correspond a un paragraphe de commentaire d'un éléve de fin de 2* sur un extrait d'une tirade

de Phadre dans la piéce tragique du méme nom. Le titre de la sous-partie, tel que noté sure brouillon de Uéléve, est b) Une

is en

La tirade fait aussi état d'une demande de chatiment ; BAIBHGE, Phédre demande a Hippolyte de la chatier pour l'amour cou-

pable quelle Lui porte. Bf cette demande est essentiellement stratégique ; on note Bll quelle est précédée o‘ife prgeaiton

oratoire Demander le chatiment & Hippolyte, dont elle ait quil ne la chatiera pas, est ambigu :

pourPhédre, c'est surtout une manlere de fire sapitoyer son interlocuteur et, II ce poursuivre son entreprise de séduc-

tion, Cette demande s'incarne par lusage de Vimpératit: la modalité injonctive envahit le texte, en témoignent les citations

suivantes : «Venge-toi»,« punis-mot, « Délivre univers», « Crois-mot», « Frappe », « préte:moi », « Donne» (v. 699-71). Pour

donner plus de force & ces impératifs, le dramaturge a choisi de les placer stratégiquement : la téte du vers pour certains, isolé

par le rejet pour la derniére occurrence Phedre

‘apitoiement s'accomplit dans le don du coeur

demande a Hippolyte d'étre son bourreau.

feontative particuliérement dramatique), ot dans la description dégradée de colui-ci

+ on note ici la tournure pré

Un procédé diexagération équivalent est utilisée dans texpression

se déprécie et parle pour Hippolyte; lui confisquant la parole, autant que le geste de la tuer, elle impose

décontenance son beau-fils qui ne peut répondre.

Phadre

apitoiement et

4. Pourquoi le paragraphe est-it précédé d'un alinéa, & votre avis ? b. A quoi correspondent les éléments surlignés en jaune ?

fen bleu ?en vert ?c. Avotre avis, pourquoi ces éléments surtignés sont-ils nécessaires dans un paragraphe de commentaire ?

«d, Quel rapport entretiennent les éléments bleus et les éléments verts ? c. Quel réle joue la premiére phrase ? ta derniére

phrase ? - Que pouvez-vous reprocher & ce paragraphe ? Observez particuliérement les éléments en vert.

> RETENIR

Eien ed

10) 08

9) 0s

bye

we

a

Mee

man OU

Brouillon copie

> Aprés le travail au brovillon et la redaction de introduction, il convient de rédiger« au propre » le développement. Plus

votre plan sera détaillé, précis, plus ce travail de rédaction sera pertinent et facile.

>

comment se présente et s‘organise une partie de commentaire :

*saut d'une ou deux lignes oprés introduction oula partie

précédente

ja — Court paragraphe correspondant a annonce de _+ Chaque partie commence par une présentation de axe.

sure plan détaillé}

+4la ligne et alinéa —Paragraphe correspondant ala __~ Chaque sous-partie contient :

premiére sous-partie [= a)] » un ou plusieurs arguments qui soutiennent axe ;

+4 la ligne et alinéa ~ Paragraphe correspondant a la » des citations précises et courtes du texte;

deuxiéme sous-partie [= b)] » des commentaires rigoureux des procédés littéraires

+ [@ventuellement] 6 (a igne et alinéa — Paragraphe Utilisés et de leurs effets d la lecture

correspondant ala troisiéme sous-partie [= )] » des connecteurs logiques (b vor ice». 530.

+4 la ligne et alinéa — Court paragraphe de transition vers _- Entre deux parties, le paragraphe de transition témoigne

la partie suivante, de la progression de votre écrit.

{Attention, ne pas faire apparaitre les titres, numéros et lettres associés aux parties / sous-parties sur la copie.

Méthode+ commentaire (CLSAF7FROPSSS) 555

> VERIFIER

isissez la ou les bonne(s) réponse(s) et expli-

1. Quelle(s) marque(s) témoigne(nt) d'un changement de

partie ? C1Un sautde ligne. 11 Un retour la ligne.

un saut de page. Un alinéa,

2. Quels éléments doivent apparaitre dans un paragraphe

de commentaire ? ©) La problématique. Au moins un

argument. ©) Au moins une analyse fine d'un procédé.

‘Au moins une citation.

> S'EXERCER

‘Wirt a. Quel temps est majoritairement utilisé dans

extrait suivant ?, Rédigez.un court paragraphe qui fait état

de usage part'auteurde ce temps pour sa valeur (> voir Fhe

46), et de Veffet produit. Soignez ta présentation de vos,

citations.

une des rares choses que je sache de lui, en tout 2s,

est qui voulue assiser & Vexécution, pour la premigre

fois de sa vie. I se leva dans fa nuit pour se rendre sur

[es licux du supplice, & autre bout de lavlle, au milieu

d'un grand concours de peuple. Ce quil vit, ce matin-l,

il wen dic rien personne, Ma méxe raconte seulement

qui rencia en coup de vent, le visage bouleversé,refusa

dde parler, sétendit un moment sur le lit et se mit tout

d'un coup & vomit

Allee Camus, Room rr le ulti, 1987, Gallia

© % & Lisez ce texte ot rédigez un paragraphe sur les

phénoménes d'exagération et la recherche d'images saisis-

santes. Les éléments surlignés seront cités et commentés.

Apres ga, rien que du feu et puis du bruit avec. Mais

ee

‘On ena cu fellement plein les yeu, les orcilles,

Tene, la bouche, tout de suite, du bruit, que je croyais

bien que Cétait fini s

Er puis non, le feu est parti, le bruit est resté [Bi

Wilipldans ma eéte, et puis les bras et les jambes qui

tremblaient comme si quelqu’un vous les secouait de

par-derritre. [..] Dans la fumée qui piqua les yeux

odeur peineue de la poudre

ec du soufre nous restart

Tout de suite apris ga, ai pensé au [.-] colonel, lui

je ne lui voulais pas de mal. [...] Cest qu’il avaic é

(GUERIN, allongé sur le fanc par Fexplosion

ct ROE jusque dans les bras du cavalier pied, le mes

soget, URMIMMI Us s'emb rassaient tous les deux pour

Je moment et pour toujours.

556

Mais Kecavaler avait plus te rien qu'une ouverture

Louis Ferdinand Celine, Veyage au bont de le mit, 1932, Gallia

GG He % Lises ce texte et rédigez un paragraphe sur la

nature nquistrice du regard du docteur en vous concentrant

sure lexique, les temps et leurs valeurs, les figures de style,

le rythme des phrases. Soignez vs ct

Ledocteur michait et déglutissait sans arét, mais son

regard implacable posait sur chacun des siens, il par

courait la tablée, de haut en bas, de bas en haut, et Jean

Calmet se désespérai d’étre une fois de plus rranspercé

par ces yeux tout-puissants qui le foullaient ct le devi-

naient. Sous leur feu bleu, il devenait livide, tout de

suite il se sentaic transparent, complétement désarmé,

incapable de dissimuler quoi que ce fit & ces terribles

prunelles, Le docteur savait tout de lui, le docteur lisa

en lui parce qu'il tat le maitre, et le maitre demeurait

pais, massif, impénétrable dans sa force serrée et rubi-

conde au soleil du soit.

Juoques Chessex, Der, 1973, Eltions Gras,

‘tow Lisez ce texte et rédigez un paragraphe de com-

‘mentaire partir des éléments surtignés. Soignez vos citations.

Tubereudcuse en soi dans un sanatoriwom, la narmtrice ipond

le lerire de upeure de som amsant.

Je sais que « votre veille amitié » est désintéressée et

jen aurai peurétre besoin un jour, Mais je ne pense

pls ell ‘quigtement dans vorre bonheur et

MMIII d- nici. Vorre esprit ne peut entendre

ce sir les toux qui sévent de plus en plus fore dans la

nuit froide. [..] Celui-i meure de ma maladie ; un jour

comme un autre, pourquoi échapperais-je 4 ce sort?

[1] Si jfarrivais 4 vous faire sentir cette misére, vous

‘vous hateriez de Poublier ; et pour vous rassures, vous

diriez ce que tour homme bien portant dit des lieux oi

Von souffte : ce nest pas si cevrible qu‘on le dit. Je ne

‘Yous ditai'dens Mais [SIBIRBI : vous ne pouver plus

dre avec moi, EAB! soutiic, SBE guic,

HERE ule. ERENT que offic Carnitié

pour remplacer 'amour puisse miétre un baume ; en

sera peut-dere tin quand je n’aurai plus mal, Mais '21

mal; et, quand j'ai mal, je méloigne sans retourner la

cece, NEGRBMGMARGEAIpAS de vous regarder par-dessus

pale LS J loin.

Marelle Sauvageos, Laie mii (Commentain), 1934,

1d, Phabus, 2004,

Verstebac )

© & eo a Lisez te texte suivant et formutezune problé-

mmatique et les axes du commentaire. b. Au broullon, envi-

ssagez un plan détaillé. c. Rédigez un axe du commentair

4+ Dans la trouce des sues et des eucalypeus, on dis-

tinguait deja la blancheur du désert et les montagnes

mauves du Zageos, d’une découpure tes provencale,

Et dans la nature, exactement cette méme intimité

mole et dangercuse qu'on trouve parfois, les muits

'éeé, aus abords d’Arles ou d’Avignon, Mais une

Provence sans vin, ni vantardises ni voix de femmes;

‘en some, sans ces obstacles ou ce facas qui d’ordi-

naire nous isole de la mort. Je ne més pas pluto dic

10 celaque jai commencé’ la sentir partout, la mort: es

regards quon croisit, Fodeur sombre d'un troupeau

cde buffes, les chambres éelairées béane sur la rivigr,

les hautes colonnes de moustiques. Flle gagnait sur

‘moi route allure, Ce vayage? un gichis... un échec.

1» On voyage, on est libre, on va vers Inde... etaprés?

{.. Tour métait plus queffondrement, refs, absence.

Aun coumancdela berge le malaise est devenu si fore

‘quil a fallu faire demi-tour [..

Carieux, comme tout d’un coup le monde Sabime

20 et se délile, Peut-étre le manque de sommeil ? ou

Veffet des vaccins que nous avions refit la veille 2

ou les Djinns qui — dit-on — vous attaquent, le soir,

lorsqu’on longe un cours d'eau sans prononcer le

nom d’Allah ? Moi, je crois plutde ccc : des paysages

25 qui vous en veulent et quil faut quitter immédia-

tement sous peine de conséquences incalculable, il

sen existe pas beaucoup, mais ilen existe. Il yen a

bien sur cette terre cing ou six pour chacun de nous.

Nicolas Bouvier, LUsge ai monde, 1963, La Décourerte.

“Wet0W Lisez ce texte et faites-en le commentait

+ Jadis nos tois anciens, vias pres et viais ois,

‘Nourrissons de la France, en fuisant quelquefois

Le tour de leur pays en diverses contrées,

Faisaient par les cités de superbes entrées.

5 Chacun s'gjouissat, on savaic bien pourquoi

Les enfants de quatre ans criaient: Vive le

Les villes employaient mille et mille artifices

Pour faire comme font les meilleures nourrices,

De qui le sein fécond se prodigue & fouvrir,

to Vent montrer quill en a pour perdre et pour nourrir.

[..] Nos ryrans aujourd hui entrentd uneaucre sorte,

Laville qui les voit a visage de morte:

{..] Quand le tyran s'égaie en la ville qu'il entre,

La ville est un eorps mor, il passe sur le ventre,

eS

15 Et ce nest plus du lait qu'elle prodigue en lair,

Cestdu sing, Pour parler comme peuvent parler

Les comps qu'on trouve morts, portés 4 la justice,

(On les met en la place, afin que ce corps puisse

Rencontrer son meurtrer: le meurtrier inconnu

20 Contre qui le corps saigne est coupable tenu,

Hens, qui tous les jours vas prodiguant ta vie

Pour remetere le egne, dter la tyrannie, []

Souviens-toi de quel el, de quelle vigilance

Ta cours remédier aux malheurs de la France s

2 Souviens-toi quelque jour combien sont ignorants,

Coux qui pour érre Rois veulent étre tyrans.

Théodore Agrippa Aubignés « Mises Ler Train 1616,

4. de Franck Lessingane, 1991, Editions Gallimard

@ te Lsezte torte suivant et fates-ente commentaire.

+ Je voudrais aller dans un bateau & moteur, dicil

en voyant Sara.

Sara le ui promit, Lhomme qui avait un bateau &

moteur, celui dont parlaic enfant, n'ai arrivé que

depuis trois jours et personne nc le connaissait encore

trés bien, Néanmoins Sara promit & son enfant de le

faire monter dans ce batcau. Puis elle alla chercher

deux brocs d'eau dans la salle de bains et elle le dou-

cha longuement, Il avait un peu maige et il avai Fair

+o fatigué. Les nuits ne reposaient personne, pas méme

les enfants, Les premiers broes vidés, il en eéclama

d'autres puis encore d/aucres, Elle alla les chercher

siaie sous Peau fraiche, ressuscité, Une fois que ce

fat fait, Sara voulut le faire déjeuner. Ici les enfants

4p métaient jamais trés pressés de manger. [4]

Le fleuve coulaic quelques métres de la villa, large,

décoloré. Le chemin le longeaic jusqu’a la mer qui

Stalaic huileuse et grise, au loin dans une brume

couleur de lait. La seule chose belle, dans cee endroit,

20 cétat le fleuve, Leendeoit par lui-méme, non. Ils y

draient venus passer leurs vacances & cause de Ludi

‘qui lui, Paimait, C’étaic un petie village au bord de

la mer, de la vieille mer occidentale la plus fermée,

la plus torride, la plus chargée d'histoires qui soit au

25 monde et sur les bords de laquelle la guerre venaic

encore de passer.

Ainsi, ily avait ois jours de cela, exactement trois

jours et une nuit, un jeune homme avaicsauté sur une

mine, dans la montagne, au-dessus de la villa de Ludi

so Cétait le lendemain de Paccidene que Phomme qui

possédait ce bateau &

icarrive hotel

‘Margucite Duras, Le pats cherawe de Targuinia,

1953, Ediions Gallimard.

Méthode commentaire “7

Vous aimerez peut-être aussi

- Institut D'Éducation MSB Antananarivo-Madagascar: La Télévision: Quel ImpactDocument3 pagesInstitut D'Éducation MSB Antananarivo-Madagascar: La Télévision: Quel ImpactKanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVOPas encore d'évaluation

- AccordsDocument4 pagesAccordsKanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVOPas encore d'évaluation

- Mémoire Natacha FinalDocument70 pagesMémoire Natacha FinalKanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVO100% (1)

- Examen 3e Français 1ère PartieDocument3 pagesExamen 3e Français 1ère PartieKanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVOPas encore d'évaluation

- Mouvement Littéraires-RomanDocument6 pagesMouvement Littéraires-RomanKanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVOPas encore d'évaluation

- Le Discours Rapporté ExoDocument2 pagesLe Discours Rapporté ExoKanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVOPas encore d'évaluation

- Description Et PortraitDocument2 pagesDescription Et PortraitKanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVOPas encore d'évaluation

- L'essentielDocument1 pageL'essentielKanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVOPas encore d'évaluation

- RA16 C4 Francais Etude Langue Progression Langue 5e 774321Document7 pagesRA16 C4 Francais Etude Langue Progression Langue 5e 774321Kanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVOPas encore d'évaluation

- PP-lien - Langue - Et - Ecriture - Recit - D - Aventures - Weber-1 VUDocument22 pagesPP-lien - Langue - Et - Ecriture - Recit - D - Aventures - Weber-1 VUKanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVOPas encore d'évaluation

- RA16 C4 FRA etudelangue-themeProposProdEcrit-dm 619922Document5 pagesRA16 C4 FRA etudelangue-themeProposProdEcrit-dm 619922Kanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVOPas encore d'évaluation

- Lacourt Seq Participer Societe Avec Autrui 5eDocument13 pagesLacourt Seq Participer Societe Avec Autrui 5eKanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVOPas encore d'évaluation