Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Demain de L'aubeghjkkjhgdghj

Demain de L'aubeghjkkjhgdghj

Transféré par

Georgiana DragoiTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Demain de L'aubeghjkkjhgdghj

Demain de L'aubeghjkkjhgdghj

Transféré par

Georgiana DragoiDroits d'auteur :

Formats disponibles

Introduction : Demain, ds l'aube de Victor Hugo, est crit aprs la mort de sa fille Lopoldine, noye dans la Seine en 1843.

Il dcrit dans ce pome le voyage qu'il effectue pour retrouver sa fille. Il crit cette posie pour non seulement dcrire son chagrin mais aussi pour lui-mme sapaiser. Luvre qui est compose de 3 strophes et a t crite en alexandrins. Chaque Strophe contient quatre vers tous contenants des rythmes croiss Dans la premire strophe, le narrateur commence par demain ds laube ce qui montre lenthousiasme de partir le plus vite possible.. ou le rythme devient rgulier et lent a cause de lanaphore en jirai par-l()jirai par l() Le premier quatrain souligne par un jeu d'alternance entre "je" et "tu) une double certitude : celle d'un "rendez-vous", celle de l'incapacit d'accepter une situation douloureuse(Je ne puis demeurer// loin de toi plus longtemps) . Le rythme trs rgulier du vers 4 (3/3/3/3) sans aucune coupe forte, donne cette fin de strophe la musicalit d'une chanson damour Dans la deuxime strophe on reconnait un ralentissement rythmique lorsque il explique quil marche les yeux fixs sur ses penses. Dans le vers Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit ,le narrateur exclut le paysage auquel il est confront .Le huitime vers de cette posie est monosyllabique et entrecoup. Le pote, dans ce mme vers, rsume sa situation. Dans le dernier vers de la strophe le narrateur utilise une antithse entre jour et nuit. Si la premire strophe reprsente lenthousiasme alors celle si reprsente la tristesse. Les perceptions nies : la reprise de "sans" ("sans rien voir", "sans entendre") dans un vers luimme trs rgulier, souligne une indiffrence volontaire toute perception auditive ou visuelle. Le refus des perceptions visuelles se retrouve aux vers 9 et 10 : tout intrt ventuel pour un paysage esthtiquement mouvant est catgoriquement ni (ngation du verbe "regarder"). De mme, la confusion entre le jour et la nuit, qui s'exprime au vers 7 montre l'incapacit du voyageur rester sensible ce qui l'entoure. Il y a une anaphore dans les deux premires strophes puisque le pronom je est rpt en tte de chaque vers :

Le jour est compar la nuit La vie est devenue sombre et synonyme de deuil. On peut penser aussi que le pote ne dort pas plus le jour que la nuit, ce qui est suggr par les trois complments circonstanciels du premier vers et les futurs simples laissant comprendre que le pote attend laube pour partir afin de recueillir sur la tombe de sa fille Dans sa douleur, le pote ne voit plus la beaut du monde, il ne voit plus lor du soir. Ce groupe nominal ne doit pas tre pris au sens propre : lor ne tombe pas !Cest une image, une mtaphore. Cette figure de style suppose, comme la comparaison, un point commun entre deux choses : la couleur du ciel au crpuscule et la couleur de lor. Quand la nuit tombe, la couleur du ciel est comme de lor.

La synedocque Victor Hugo ne verra ni lor du soir ni les voiles. Nous avons l une synecdoque. Cette figure consiste dsigner un objet par une de ses parties. Les voiles (parties dun bateau) dsignent le bateau ou les bateaux : Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur La troisime partie du pome dfinit lencadrement par le mot soir vu que tout a commenc par laube . Cette strophe voque lesprance lorsquil dit quil posera sur la tombe un bouquet de houx verts mais aussi la tristesse a cause de la mort de cherie ille

La clbration du dernier vers met en relief la volont d'une immortalisation. Le houx ternellement vert et la bruyre ternellement en fleur par la magie de l'criture potique (l'image reste et rsiste au temps) sont l'image de cette ternit que le pote souhaite non seulement souligner mais crer. Clbre par le rcit harmonieux et douloureux de ce plerinage, Lopoldine ne peut tre oublie.

La mditation est toute intrieure et continue, comme le suggre le vers 5 et son rythme monotone, sans aucune rupture. Le poids du souci se traduit par l'numration du vers 8, marquant une progression nette dans le rythme, et, peut-tre, une dmarche progressivement plus pesante (1/3/4/4). L'itinraire sentimental se rvle soucieux et douloureux. mesure que se droule le pome et le voyage, le pote, et le lecteur, se rapprochent de ce qui en fait la valeur affective et le drame. Le rendez-vous n'est pas celui de la vie, mais celui de la mort. Le choc du deuxime hmistiche du vers 11 conduit une lecture rtrospective. Celle-ci est marque par la prsence obsdante de Lopoldine, que la posie clbre et fait, en quelque sorte, chapper la mort. Omniprsente dans la motivation et dans la dtermination du dpart, dans les penses et dans le cur du pote, dans son refus d'une nature habituellement apprcie et aime, Lopoldine chappe au temps, comme les deux symboles d'immortalit qui ornent tout jamais sa tombe.

Vous aimerez peut-être aussi

- Voyage Aux Confins de La Conscience - Sylvie Déthiollaz & Claude Charles FourrierDocument271 pagesVoyage Aux Confins de La Conscience - Sylvie Déthiollaz & Claude Charles FourrierChri Cha100% (10)

- Mala HoraDocument21 pagesMala HoraMiraPas encore d'évaluation

- Les Verbes Et Leurs Prepositions PDFDocument113 pagesLes Verbes Et Leurs Prepositions PDFRafał Wójcik100% (3)

- Cours D Instruction D Un Sourd Muet de NDocument565 pagesCours D Instruction D Un Sourd Muet de NthatypradoPas encore d'évaluation

- L'homme AntenneDocument2 pagesL'homme AntenneJérémiPerreaultPas encore d'évaluation

- Le Subjonctif Tableau Emplois b1Document2 pagesLe Subjonctif Tableau Emplois b1Helena AldazPas encore d'évaluation

- Le Plan de Communication Definir Et Organiser Votre Strategie de Communication de Thierry Libaert, Paris, Dunod, ReviewDocument3 pagesLe Plan de Communication Definir Et Organiser Votre Strategie de Communication de Thierry Libaert, Paris, Dunod, Reviewaguilarjovi50% (2)

- ParolesDocument12 pagesParolesazerty12320Pas encore d'évaluation

- Thème IDocument3 pagesThème IDumitrita CuliucPas encore d'évaluation

- Seance 7 PM 10juil Le Comportement de GroupeDocument58 pagesSeance 7 PM 10juil Le Comportement de GroupeNdeye Yacka DioufPas encore d'évaluation

- Les BerghwataDocument6 pagesLes BerghwataAwagnunPas encore d'évaluation

- Biographie de Yogi BHAJANDocument2 pagesBiographie de Yogi BHAJANMagnim Désiré KadouaPas encore d'évaluation

- 7169 10 Demarches PedagogiquesDocument52 pages7169 10 Demarches PedagogiquesUdei DonPas encore d'évaluation

- Mythes Et Théorie PDFDocument17 pagesMythes Et Théorie PDFHellen KarllaPas encore d'évaluation

- IntroductionDocument42 pagesIntroductionjamalPas encore d'évaluation

- 1839 Em24102015 PDFDocument23 pages1839 Em24102015 PDFelmoudjahid_dzPas encore d'évaluation

- 49 MouvementsDocument7 pages49 MouvementsmobotoPas encore d'évaluation

- Resume Abaque Smith PDFDocument14 pagesResume Abaque Smith PDFZH HamzaPas encore d'évaluation

- La Fondation AlFurqanDocument4 pagesLa Fondation AlFurqanAnonymous Fb0NsRPPas encore d'évaluation

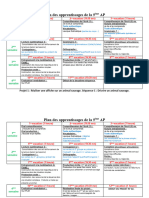

- Plan Des Apprentissages de La 5ème APDocument3 pagesPlan Des Apprentissages de La 5ème APMohand Iddir CherefPas encore d'évaluation

- Céline - Mea CulpaDocument34 pagesCéline - Mea CulpaWladimir Shroomskaiev100% (6)

- Management Participatif Des Projets Sociaux FinDocument16 pagesManagement Participatif Des Projets Sociaux FinSef100% (1)

- Ecole de VienneDocument52 pagesEcole de VienneNicole BrooksPas encore d'évaluation

- A1 4 - FLG - Pronoms en y - Fiche EnseignantDocument7 pagesA1 4 - FLG - Pronoms en y - Fiche EnseignantAlexandre LPas encore d'évaluation

- Rapport de Stage CRIDocument21 pagesRapport de Stage CRILaâchach El Hassan67% (3)

- Guide Redaction Mémoire MasterDocument17 pagesGuide Redaction Mémoire MasterTuyishime Irvin100% (1)

- Anonyme - La Cassette Du Petit PaysanDocument9 pagesAnonyme - La Cassette Du Petit PaysanAlainPas encore d'évaluation

- Activite Racine Carree 3Document3 pagesActivite Racine Carree 3skarnskaPas encore d'évaluation

- Elaborer Un Cours de FLEDocument8 pagesElaborer Un Cours de FLEMarijaDomovićPas encore d'évaluation

- Image PublicitaireDocument2 pagesImage PublicitaireDelle Aristide SekrePas encore d'évaluation