Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

2009.01.19-Article Sur L'eau (Version 2 - Full)

2009.01.19-Article Sur L'eau (Version 2 - Full)

Transféré par

Frederic de HemptinneTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

2009.01.19-Article Sur L'eau (Version 2 - Full)

2009.01.19-Article Sur L'eau (Version 2 - Full)

Transféré par

Frederic de HemptinneDroits d'auteur :

Formats disponibles

Article paru dans le journal « l’écho de la bourse » du 24 Janvier 2009

Signé par Frédéric de Hemptinne, The Sustainable Synergies Group

www.sustainable-synergies.eu

L’eau : un défi ? un marché ? un modèle ?

L’attention portée au secteur de l’eau va sans cesse croissante et s’étend bien au-delà du

cercle des environnementalistes. Beaucoup de questions sont aujourd’hui posées à propos

de ce bien qui est à la fois vital et abondant (quoiqu’inégalement réparti). Ce que l’on

appelle le « water stress » correspond à une situation où les besoins en eau des activités

humaines ne peuvent plus être automatiquement rencontrés comme cela a été le cas

pendant longtemps. La raison tient autant à l’augmentation de la demande qu’à l’état

dégradé de la ressource. A ce stade, on ne peut plus agir uniquement de manière ponctuelle

en renforçant l’infrastructure des services d’eau. Il faut trouver des ajustements au niveau

de l’ensemble du cycle et des différents usages de la ressource. C’est là toute la valeur

ajoutée de la Directive Cadre sur l’Eau, adoptée en 2000 et dont les plans de gestion par

bassin versant seront soumis à consultation dans le courant de cette année au plus tard.

Cet été, l’exposition de Saragosse s’est amplement fait l’écho du water stress auprès des

décideurs et du grand public tandis que le 5ième Forum mondial de l’Eau rassemblera la

communauté des acteurs et experts à Istanbul en mars 2009. Dans le même temps se

déroulent des négociations cruciales sur la réduction des gaz à effet de serre et la préparation

de la Conférence de Copenhague en décembre 2009. L’eau et l’énergie sont tous deux des

services essentiels pour le bon fonctionnement de nos sociétés. Ils doivent donc répondre à

toutes les exigences relatives aux services d’intérêt général (sécurité de l’approvisionnement,

fonctionnement continu, accès à tous, etc.). Pourtant les décideurs politiques et économiques

les perçoivent de manière différente. On peut ainsi comparer le secteur de l’eau avec celui de

l’énergie sur base de trois critères : le marché, la technologie et la gouvernance.

Technologie : En dépit d’investissements massifs en recherche, beaucoup de développements

technologiques dans le secteur de l’énergie demeurent toujours en chantier avec en ligne

de mire la fameuse fusion nucléaire. La mise au point quelque peu ardue de la cellule à

hydrogène illustre bien les difficultés rencontrées. Le contraste avec l’eau est saisissant.

Grâce notamment aux technologies membranaires, on a aujourd’hui en main de fabuleux

outils. Pour s’en convaincre, on peut prendre comme exemple les engins spatiaux où l’eau

tourne en circuit fermé. Les développements actuels ne vont sans doute pas apporter de

révolution. Ils portent essentiellement sur l’utilisation efficience de la ressource et la

réduction de la consommation énergétique des équipements (notamment en matière de

pompage et de dessalement).

Marché : Le marché de l’énergie s’organise au niveau mondial. Il est diversifié entre plusieurs

types d’approvisionnement provenant de différentes sources. Ici l’économie de marché

joue à plein. Dans le secteur de l’eau, les services s’organisent au niveau local en fonction

de ressources disponibles et de la géographie des lieux. L’infrastructure étant

particulièrement onéreuse, on aboutit à une sorte de monopole naturel pour lequel une

compétition peut être organisée lors de l’intervention de partenaires privés. Une grande

partie des coûts sont fixes et les amortissements s’effectuent à long terme. Il n’y a pas de

The Sustainable Synergies Group 1 21-Feb-10

marché pour l’eau en tant que marchandise car le prix du transport est disproportionné

par rapport au coût d’accès à la ressource.

Gouvernance : Le secteur de l’énergie a été libéralisé dans l’Union Européenne et s’appuie sur

un système de régulation économique. La Commission souhaite d’ailleurs continuer à

avancer vers un véritable marché européen de l’énergie. Quant aux services d’eau, ils sont

traditionnellement du ressort de l’autorité locale. On note toutefois une tendance à la

consolidation au niveau régional afin de réunir les compétences nécessaires et la

superficie financière en rapport avec la taille des investissements. En outre, lorsqu’il il est

apparu nécessaire de coordonner la gestion des eaux au niveau du bassin versant, les

autorités se sont heurté au fait que cette entité ne correspond pas du tout aux limites

administratives.

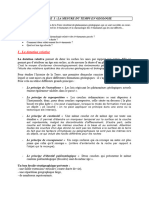

Tableau récapitulatif

Comparaison entre les secteurs de l’eau et de l’énergie

Eau Energie

Technologies Bien abouties En transition

Marché Infrastructure « commodity »

Gouvernance Locale Nationale

Cette comparaison permet de mieux comprendre la dynamique présente dans chacun des

deux secteurs. Tandis que les évolutions en cours dans le secteur de l’énergie cadrent avec les

mécanismes de marché existant, la mobilisation dans le secteur de l’eau apparait bien plus

heurtée. D’autres éléments que ceux mentionnés ci-dessus concourent à cette situation :

• Les impératifs de santé publique pour lesquels les services d’eau jouent un rôle clé. Il ne

peut bien entendu pas y avoir de compromis à ce sujet

• le fait que l’infrastructure soit essentiellement souterraine et quasi invisible pour le grand

public. Cela ne facilite guère la maintenance ni n’encourage les autorités à allouer les

budgets nécessaires de sorte que le taux de renouvellement est généralement insuffisant.

• Pour des raisons sociales, les tarifs des services d’eau sont fixés à des niveaux très bas,

insuffisants pour inciter les usagers à modifier leur comportement. Par le passé, le budget

des états a souvent apporté le complément nécessaire aux investissements. Aujourd’hui il

en résulte souvent de la confusion au niveau des différents flux financiers qui se

répercutent (ou devraient) sur le prix payé par le consommateur.

• Les tensions entourant la participation des acteurs privés ont occulté le débat de fonds sur

la valeur de la ressource, sa répartition et son entretien. La question se pose de manière

très différente en milieux urbain et rural.

Aujourd’hui, un nouveau cadre de gestion est en train de se mettre en place selon les termes

de la DCE (voir encadré). Les bilans préparatoires à l’élaboration des plans de gestion ont mis

en exergue l’ampleur inattendue des risques pesant sur les ressources en eau. Il sera donc

nécessaire de renforcer les mesures à prendre et de continuer à investir dans le secteur en

dépit des efforts déjà consentis depuis les années 70 et du fait que d’autres secteurs

environnementaux réclament une attention croissante. Dès lors, on ne peut pas faire

l’économie d’une réflexion en profondeur sur l’efficience du secteur et les moyens de

l’améliorer. Aujourd’hui le terme « service » paraît quelque peu abusif car l’eau est vendue au

m3 comme une simple marchandise à un prix relativement bas (si l’on compare avec

The Sustainable Synergies Group 2 21-Feb-10

l’énergie) et constant quelles que soient les circonstances. On peut s’attendre à ce que les

différents composants (production d’eau potable, distribution, égouttage, traitement des

eaux usées, recyclage des boues d’épuration, réutilisation des eaux traitées) se spécialisent

davantage. De nouveaux services viendront s’y adjoindre, tels que la gestion de la demande et

la maintenance des infrastructures. Tout cela est d’ailleurs bien dans la lignée de la Stratégie

de Lisbonne dont un des buts est de moderniser les services d’intérêt général. A ce titre, on

notera les réflexions en cours à la Commission pour élaborer une directive sur les contrats de

concessions.

Entretemps, le secteur de l’eau doit faire face à des incertitudes significatives qui nécessitent

une véritable gestion des risques, apte à rassurer les investisseurs sur le long terme. Tout

d’abord le changement climatique fait à présent sentir ses premiers effets. Tous les modèles

convergent vers une modification significative du régime des précipitations en Europe en

fonction de la position géographique et des saisons.

Impact du changement climatique

sur le régime des précipitations en Europe

Nord Sud

Hivers ↑↑ ↓

Eté ↑ ↓↓

Cette modification donnera lieu à une multiplication d’épisodes de sécheresse et

d’inondations, ce qui induira ensuite d’autres impacts négatifs, comme par exemple:

• Des difficultés à rencontrer des besoins accrus en eau dus à l’élévation de la température

et l’irrégularité dans le renouvellement de la ressource.

• Le débit des rivières diminuera pendant certaines périodes, ce qui ne permettra plus de

diluer les rejets et rendant les écosystèmes encore plus vulnérables.

• dans les régions côtières, la remontée du niveau de la mer est susceptible de

compromettre l’utilisation des nappes phréatiques.

Une autre incertitude remarquable concerne le risque chimique (micropolluants, résidus,

etc.) qui ne peut être géré (uniquement) par l’ajout de nouvelles unités de traitement de l’eau

mais par une politique « produit » intégrée au niveau de l’autorisation et de l’utilisation (i.e.

le règlement REACH).

A l’évidence, le secteur de l’eau se trouve à un tournant et ne peut plus se fier à une approche

linéaire entièrement basée sur des prescriptions légales. Même si la DCE a renouvelé le cadre

de gestion, il y a lieu de rechercher une nouvelle dynamique capable d‘unifier les différents

enjeux et intérêts. Ce processus n’est pas porté par des avancées technologiques mais bien

par la force du consensus sociétal autour de ce qui doit constituer la vrai valeur de l’eau. Sa

portée revêt un caractère éminemment transversal, impliquant tous les secteurs qui utilisent

la ressource: transport, énergie, agriculture (voir encadré). Cette intégration suppose une

politique forte d’aménagement du territoire. De nouveaux mécanismes institutionnels et

économiques sont à inventer et devront suffisamment efficaces pour garantir le financement,

larges pour réunir toutes les parties et flexibles pour s’adapter à un futur incertain. L’Europe,

avec toute sa diversité, constitue certainement un excellent laboratoire.

D’autres thèmes (i.e. sol / biodiversité) qui fonctionnent sur un modèle +/- similaire à celui

du secteur de l’eau sont aujourd’hui à l’agenda politique de l’Union Européenne. Il est certain

que les leçons apprises dans le secteur de l’eau pourront y être transposées utilement.

The Sustainable Synergies Group 3 21-Feb-10

1° encadré DCE

La Directive –Cadre sur l’eau a été adoptée en 2000 après dix années de débats au niveau

européen. Elle a introduit une véritable révolution dans le secteur. Tout d’abord, elle fixe des

objectifs de qualité chimique et écologique à atteindre pour 2015. Ensuite, elle pose les

fondements d’une démarche itérative basée sur un cycle de planification de 6 ans. Pour y

arriver, la DCE coordonne les législations antérieures et complète le dispositif par l’ajout de

nouveaux outils tels que le monitoring, le partage de l’information, la participation du public,

etc. La DCE accorde une importance notable aux aspects économiques à la fois pour la prise

de décision et le financement. Sur ce dernier point, elle prévoit le recouvrement des coûts

relatifs aux services d’eau ainsi qu’une contribution des autres usagers (agriculture,

hydroélectricité, navigation, etc.). Le développement de ces outils a été coordonné au niveau

de l’Union Européenne. Cela a pris un certain temps, ce qui explique que les premiers plans

de gestion n’entreront en vigueur qu’en 2009. La protection contre les inondations fait l’objet

d’une directive spécifique mais coordonnée avec la DCE.

2°encadré : eau et agriculture

L’agriculture intensive a un impact significatif sur les ressources en eau. Au début, cela

concernait surtout la qualité de la ressource. Des mesures ont été prises au niveau des

nitrates et des pesticides (ces dernières viennent d’être renforcées). Aujourd’hui, le problème

s’étend aux aspects quantitatifs dans les pays où l’irrigation est une pratique courante sans

que les coûts en soient répercutés auprès des agriculteurs. A Chypre, la situation s’est

dégradée à tel point que l’irrigation a du cesser, démontrant une nouvelle fois si besoin en est

le bien-fondé d’une approche préventive. Les cultures de biocarburants sont à réévaluer dans

ce contexte car elles se révèlent être très consommatrices de la ressource. Aujourd’hui, une

réponse se construit au niveau de la PAC à travers des mécanismes de « double conformité »

et des plans de développement rural. Ce n’est encore qu’une base à développer.

The Sustainable Synergies Group 4 21-Feb-10

Vous aimerez peut-être aussi

- Livre Muriel Darmon La Socialisation 2010 PDFDocument130 pagesLivre Muriel Darmon La Socialisation 2010 PDFUrsula Monnaie100% (4)

- Schopenhauer, Nietzsche, Deleuze Par Arnaud FrançoisDocument7 pagesSchopenhauer, Nietzsche, Deleuze Par Arnaud FrançoisKyla BruffPas encore d'évaluation

- Plan DaffaireDocument26 pagesPlan DaffaireUtilisateurIntrouvable100% (1)

- Mots Appris LSQ 1Document14 pagesMots Appris LSQ 1Tommy-Charles BernierPas encore d'évaluation

- Atelier 1 Sur ServletDocument11 pagesAtelier 1 Sur ServletjigosetPas encore d'évaluation

- Dignostic Du BétonDocument29 pagesDignostic Du BétonHouari Benahmed100% (1)

- Aefe Cartes 1 2 3 Jouez BougezDocument39 pagesAefe Cartes 1 2 3 Jouez BougezGransardPas encore d'évaluation

- TEMEDocument14 pagesTEMEDenisa EmiliaPas encore d'évaluation

- Texte 2Document3 pagesTexte 2Tetcha10Pas encore d'évaluation

- ApexxDocument67 pagesApexxthiombianoPas encore d'évaluation

- Photo-Theoria 37, Avril-Juin 2019Document275 pagesPhoto-Theoria 37, Avril-Juin 2019NassimDaghighianPas encore d'évaluation

- 3EME SVTDocument20 pages3EME SVTMarieme Willane Ndiaye100% (7)

- Ténès Devoir 4amDocument3 pagesTénès Devoir 4amcem chlef2Pas encore d'évaluation

- Modèle D'examen 1ère Sec Mid-Terme 2020-2021Document7 pagesModèle D'examen 1ère Sec Mid-Terme 2020-2021abdogamrePas encore d'évaluation

- COM2590 - Notes de CoursDocument41 pagesCOM2590 - Notes de CoursjennyPas encore d'évaluation

- Cours Datation RelativeDocument1 pageCours Datation RelativeTondji ZoundeglaPas encore d'évaluation

- Savoir Vampires War PreciadoDocument12 pagesSavoir Vampires War PreciadoSer' RivelPas encore d'évaluation

- CV Yassine HafianeDocument1 pageCV Yassine HafianeyassinePas encore d'évaluation

- Hemorragie Du Post-Partum-3Document9 pagesHemorragie Du Post-Partum-3lammarifati3Pas encore d'évaluation

- Interview D'honoré NgbandaDocument3 pagesInterview D'honoré NgbandaIshango KongoPas encore d'évaluation

- Dokumen - Tips - Liste D Attente Par Ordre de Merite Cne Nom Prenom Dat Nai Moy ClassementDocument203 pagesDokumen - Tips - Liste D Attente Par Ordre de Merite Cne Nom Prenom Dat Nai Moy ClassementAmr ElsakkaPas encore d'évaluation

- 06 - VBA Excel Boucles - Exercices - JPGDocument12 pages06 - VBA Excel Boucles - Exercices - JPGcherine.jlPas encore d'évaluation

- Formation Elevage de Reines.v2Document12 pagesFormation Elevage de Reines.v2goufi100% (1)

- Ait Mouhoub Hiba Annee Universitaire 201Document179 pagesAit Mouhoub Hiba Annee Universitaire 201Pirate078Pas encore d'évaluation

- Recrutement Au Sein de La SonelgazDocument31 pagesRecrutement Au Sein de La Sonelgazdouaa bettaharPas encore d'évaluation

- LDP Es 1re c04Document3 pagesLDP Es 1re c04RAZA LUCPas encore d'évaluation

- 4eme Translations CoursDocument13 pages4eme Translations CourswillianotchristianotPas encore d'évaluation

- Devoir Du Second Cycle 1ereDocument59 pagesDevoir Du Second Cycle 1erenaababaongo052Pas encore d'évaluation

- Questionnaire de Satisfaction - Service de SoinsDocument2 pagesQuestionnaire de Satisfaction - Service de SoinskhayisamPas encore d'évaluation

- Connaissances, Attitudes Et Pratiques en Matiere D'eau, D'assainissement Et D'hygiene Dans Les Provinces D'antananarivo Et de Toliary (Mai 2004)Document133 pagesConnaissances, Attitudes Et Pratiques en Matiere D'eau, D'assainissement Et D'hygiene Dans Les Provinces D'antananarivo Et de Toliary (Mai 2004)HayZara Madagascar100% (1)