Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Developpement de Melancholia

Developpement de Melancholia

Transféré par

Idris Guerrah0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

6 vues2 pagesTitre original

DEVELOPPEMENT DE MELANCHOLIA

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

6 vues2 pagesDeveloppement de Melancholia

Developpement de Melancholia

Transféré par

Idris GuerrahDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 2

DEVELOPPEMENT DE MELANCHOLIA

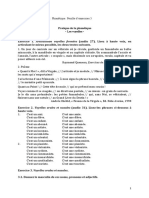

Victor Hugo dresse un tableau de la misère à travers le portrait en action

d'enfants allant au travail. Il se met ainsi en chroniqueur qui va enquêter sur les

conditions de travail. L'utilisation de déterminants démonstratifs "ces enfants"

au vers 1 "ces doux êtres" au vers 2 "ces filles" vers 3 inscrit et renforce Hugo

dans une relation de proximité avec ces enfants. Le champ lexical du mouvement

"vont" vers 1 "cheminer" vers 3 "s'en vont" vers 4 montre le souci de réalisme

du chroniqueur qui témoigne.

Le poeme "Melancholia" évolue rapidement avec un registre tragique par les

périphrases "ces doux êtres pensifs", "ces filles de huit ans" qui suscitent la

pitié du lecteur en insistant sur l'innocence et la fragilité de ces enfants. Le

terme "fièvre" sujet du verbe "maigrit" vers 2 devient une allégorie de la maladie

qui s'abat sur les enfants lui donnant un aspect plus fatal. Au 2eme vers l'auteur

joue avec l'homonymie entre "cheminer" et "cheminées" qui suggère que le

mouvement des enfants est entièrement tourné vers l'usinage et la production.

Le choix de "huit ans" n'est pas le fruit du hasard mais correspond a l'â ge

minimum pour travailler en 1856 il n'est cependant pas encore voté en France.

Victor Hugo, indigné par ce seuil tres bas, montre que le droit français incarne ce

destin fatal.

Le champ lexical de l'économie "travailler" "quinze heure" "meules" souligne

l'enfermement des enfants dans les rouages d'une industrie aliénante. Victor

Hugo se situe dans le sillage de la pensée socialiste française qui critique

l'exploitation industrielle des ouvriers et recherche une organisation humaine du

travail, Victor Hugo dénonce ainsi un travail répétitif qui réduit les enfants a

l'état de machine comme le montre le champ lexical de la circularité "de l'aube

au soir" "éternellement" "la meme" "le meme". Par la répétition sans fin des

meme mouvements, les enfants sont implicitement comparés a la figure tragique

de Sisyphe, cette créature mythologique condamnée a monter éternellement au

sommet d'une montagne une pierre qui tombait immanquablement.

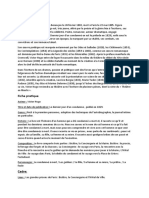

A l'époque de la révolution industrielle, l'usine est le symbole du progrès

et de l'émancipation humaine. L'auteur se fait donc polémiste au vers 4

lorsqu'il compare l'usine a une prison "dans la meme prison faire le meme

mouvement". Victor Hugo a ensuite recours a un registre fantastique quand il

compare la machine a une créature mythologique comme le montre le champs

lexical de la monstruosité "dents" "sombre" monstre" "hideux"… La machine

est comparée au Minotaure qui mangeait des enfants. Par analogie, l'usine

devient un labyrinthe dans laquelle l'etre humain perd toute son humanité. Les

antithèses "innocents/bagne; anges/enfer" soulignent l'incompatibilité des

enfants avec la civilisation industrielle. La position "ils travaillent" en rejet au

vers 7 suggère que l'homme est rejeté par l'usine qui le consomme, le consume

puis le rejette comme un produit.

Par le champ lexical du mineral "airain" "fer" "cendre" l'auteur montre la

froideur de l'usine "fer" rimant avec "enfer". Le travail a l'usine est ainsi

marqué par la négation "jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue". Le pronom

impersonnel "on" souligne que cette civilisation industrielle ne laisse pas de

place a l'individu. L'allitération en "j" laisse entendre les sanglots su "je" qui

essaie d'émerger dans ce monde dépersonnalisant. Dans ce monde l'enfant est a

peine né qu'il est déjà un fantôme comme le suggère l'exclamation "ainsi quelle

pâ leur!" et le terme "cendre" qui renvoi a la mort.

Victor Hugo quitte le registre polémique pour se faire l'avocat de la cause

des enfants, l'anaphore en "ils" aux vers 13,14 et 15 met la lumière sur les

enfants, ces derniers s'adressent a dieu "ils semblent dire a dieu" vers 15 ce qui

accentue leur innocence. Leur parole prend d'ailleurs le ton d'une prière

comme le suggère l'incise "Notre père" qui rappelle la prière "Notre Père". C'est

donc une parole qui suscite la pitié du lecteur. Victor Hugo, tel un avocat,

reprend la parole par une invocation "O, servitude infame imposée à l'enfant !"

"Rachitisme !"

Le travail est investi d'une valeur diabolique. Il est présenté comme le diable, la

figure inverse de dieu comme le suggère le chiasme sonore "défait ce qu'a fait

dieu" ou syntaxique "la beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée". Au vers

21 Victor Hugo joue sur le sens du terme "fruit" "c'est la son fruit le plus certain".

Le fruit désigne certes les conséquences d'une action mais fait aussi allusion au

fruit du péché originel. Le travail des enfants est ainsi présenté comme

diabolique et destructeur. Victor Hugo mon le pouvoir néfaste du travail des

enfants a travers les hyperboles qui frappent l'imagination "qui ferait…

d'Apollon un bossu, de Voltaire un cretin. Les antithèses suggèrent que le travail

des enfants crée le chaos et une inversion des valeurs "produit la richesse en

créant la misère". Le parallélisme entre "travail" vers 23 et "progrès" vers 26

donne une dimension ironique a la tirade.

A la fin de l'extrait, l'auteur se fait imprécateur comme l'indique l'anaphore de

l'adjectif "maudit" aux vers 30 et 31.Par le champs lexical du vice "haï" "vice"

"opprobre" "blasphème" il reproche aux hommes de pervertir par le travail

industriel la création de dieu dont l'enfant est l'exemple le plus pur. Victor Hugo

ne veut pas abolir le travail amis veut un travail conforme a la dignité de

l'homme. Le champ lexical du bonheur aux vers 33 et 34 montre que le poète

croit possible cette société du travail et de la dignité "sain" "fécond" "généreux"

"libre" "heureux".

Vous aimerez peut-être aussi

- Le Petit Chaperon RougeDocument9 pagesLe Petit Chaperon RougePAULA DANIELA DOBRINPas encore d'évaluation

- Blake Et Mortimer - Tome 09 - Le Piège Diabolique (Couleurs Originales) - TextDocument64 pagesBlake Et Mortimer - Tome 09 - Le Piège Diabolique (Couleurs Originales) - Textphil morel100% (1)

- Solibo Magnifique by Chamoiseau PatrickDocument163 pagesSolibo Magnifique by Chamoiseau PatrickmziehliPas encore d'évaluation

- LENFANT NOIR DE CAMARA LAYE Litterature PDFDocument22 pagesLENFANT NOIR DE CAMARA LAYE Litterature PDFEmna Braham100% (3)

- Fiche de Travail-AdjectifDocument3 pagesFiche de Travail-AdjectifMOISILPas encore d'évaluation

- Le CidDocument30 pagesLe CidNestor AmetoviPas encore d'évaluation

- René Bazin, 1853Document9 pagesRené Bazin, 1853Shorena KhaduriPas encore d'évaluation

- فرض محروس رقم 3 في مادة اللغة الفرنسية للسنة الأولى إعدادي الدورة الأولىDocument2 pagesفرض محروس رقم 3 في مادة اللغة الفرنسية للسنة الأولى إعدادي الدورة الأولىIdriss Cher RadPas encore d'évaluation

- La Littérature Française - Théâtre D'absurdeDocument11 pagesLa Littérature Française - Théâtre D'absurdeShargiyaPas encore d'évaluation

- Lectures Cursives Les MétamorphosesDocument3 pagesLectures Cursives Les MétamorphosesTuria TANGIPas encore d'évaluation

- Chapitre 4Document3 pagesChapitre 4mepriseluthesPas encore d'évaluation

- Ashp 6251Document6 pagesAshp 6251Koko Israël EmmanuelPas encore d'évaluation

- Remarques Sur La Traduction de La PoésieDocument12 pagesRemarques Sur La Traduction de La PoésieAlberto Mario Ceballos ArroyoPas encore d'évaluation

- 6 Francais Bac Fiche 5 1Document4 pages6 Francais Bac Fiche 5 1manel hamzaouiPas encore d'évaluation

- Sequence 4 Seances 4 Et 5xDocument3 pagesSequence 4 Seances 4 Et 5xSamaPas encore d'évaluation

- PoesieDocument3 pagesPoesieFort BoyardPas encore d'évaluation

- Raw 26 PDFDocument3 pagesRaw 26 PDFNicoleta IordachescuPas encore d'évaluation

- BiographieDocument7 pagesBiographieDounia FatouchiPas encore d'évaluation

- La Boîte À Merveilles 1BAC - KezakooDocument1 pageLa Boîte À Merveilles 1BAC - KezakooffspockyPas encore d'évaluation

- Proceedingcif2019 6Document7 pagesProceedingcif2019 6Ingom ElisePas encore d'évaluation

- Its Been A Long Long Time Partitura CompletaDocument7 pagesIts Been A Long Long Time Partitura CompletaMiguel RodriguesPas encore d'évaluation

- 00 Pleiade Catalogue 2019Document216 pages00 Pleiade Catalogue 2019Damien ServaisPas encore d'évaluation

- 1STMG3 - Commentaires Des Textes Du Bac Blanc IIIDocument5 pages1STMG3 - Commentaires Des Textes Du Bac Blanc IIInx4cb6xpm5Pas encore d'évaluation

- Evaluation Séquence IiDocument5 pagesEvaluation Séquence Iiamira.gamPas encore d'évaluation

- Cycle de Survie PDFDocument5 pagesCycle de Survie PDFCindy FARRUGIAPas encore d'évaluation

- Nouveau Document Microsoft Office WordDocument2 pagesNouveau Document Microsoft Office WordNajat DahbiPas encore d'évaluation

- Biograpgie Théophile GautierDocument1 pageBiograpgie Théophile GautierJL ClowzayPas encore d'évaluation

- Travail Féminisme Romancières PolicierDocument8 pagesTravail Féminisme Romancières PolicierCatherine StasPas encore d'évaluation

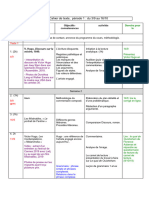

- Cahier de TexteDocument3 pagesCahier de TextebesnardgalymaelPas encore d'évaluation

- 16083-Texte de L'article-14830-1-10-20160818Document17 pages16083-Texte de L'article-14830-1-10-20160818brtyPas encore d'évaluation