Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Ed 79

Ed 79

Transféré par

Mohamed KardousTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Ed 79

Ed 79

Transféré par

Mohamed KardousDroits d'auteur :

Formats disponibles

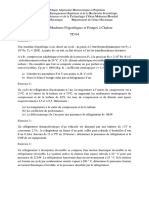

Cette fiche pratique a pour objet de rassem-

bler les principales donnes ergonomiques

applicables la conception et lamnage-

ment de postes de travail en vue de prvenir

les risques et damliorer les conditions de

travail.

Cette fiche est utilisable la fois par les

concepteurs internes de lentreprise (fonc-

tion mthodes, travaux neufs) et externes

(fabricants, cabinets conseil), et par ceux

qui participent ladaptation des situations

de travail aux oprateurs (CHSCT, mdecins

du travail). Les principes dcrits dans ce

document sont applicables dans tous les

secteurs dactivit.

De nombreux textes rglementaires font rf-

rence la notion de poste de travail, notam-

ment dans le cadre des principes gnraux de

prvention dfinis par larticle L. 4121-2 du code

du travail. Les normes dergonomie traitent

galement de ladaptation des postes de tra-

vail lhomme (voir le recueil des normes

Ergonomie de lAFNOR).

Cette fiche pratique ne prtend pas couvrir

lensemble du champ de lergonomie. Dune

part, elle est centre sur le poste de travail

qui nest quun lment dun systme plus

large (atelier, bureau, service). Dautre part,

elle ne traite pas des aspects mthodolo-

giques qui font lobjet dautres publications :

il faut rappeler que la dmarche ergono-

mique repose sur trois lments principaux:

lanalyse du travail rel (par observation des

situations de travail, mesures et entretiens

avec les oprateurs), les connaissances en

ergonomie (sur le fonctionnement de

lhomme au travail) et la participation du

personnel (instances reprsentatives du

ED 79

FICHE PRATIQUE DE SCURIT

Conception et amnagement

des postes de travail

2 Fiche pratique de scurit ED 79

personnel et oprateurs concerns). Lorsque

les caractristiques des oprateurs concer-

ns sont trs spcifiques compte tenu de

leur tat de sant, de leur ge, de leur exp -

rience ces spcificits seront prises en

compte dans cette d marche.

Pour un poste crer, lanalyse pralable

porte sur des situations existantes simi -

laires, pour dfinir ensuite un cahier des

charges du poste en projet. Sil sagit dun

amnagement de poste, cette dmarche est

mise en uvre en partant des problmes

rencontrs par les oprateurs. Il faut noter

que loprateur ne se rduit pas la fonction

production : le poste de travail doit tre

galement adapt tous ceux qui inter -

viennent (installateurs, rgleurs, personnel de

maintenance, dentretien et de nettoyage).

La fiche est structure en sept points qui

regroupent les connaissances principales

prendre en compte lors de la conception des

postes de travail : accs et circulation, com-

munications, contraintes de temps, nuisances

physiques et chimiques, informations, manu-

tentions et efforts, dimensionnement et pos-

tures. Pour chaque thme, les principes

considrer sont illustrs par des exemples

dapplication; les principales erreurs viter

et des rfrences complmentaires sont indi-

ques. Une dernire partie traite de la mise en

uvre de ces sept points aux diffrents

stades dun projet de conception ou damna-

gement des postes de travail.

1. ACCS ET CIRCULATION

Lobjectif est de permettre loprateur dac-

cder et de circuler en toute scurit

son poste de travail, tout en minimisant la

fatigue pour y parvenir.

Cet objectif peut tre atteint partir de la mise

en uvre de principes gnraux suivants :

Lalle de circulation doit tre dimension-

ne en fonction des passages. Exemples :

0,8 m lorsquune seule personne lem-

prunte, 1,20 m lorsque des personnes sy

croisent, 1,50 m lorsque des personnes

passent larrire dautres postes de tra-

vail. Ces valeurs sont majorer pour les

personnes mobilit rduite et en cas

dalles servant lvacuation incendie.

Les zones dvolution de loprateur au

poste sont de 2 m au plus, notamment sil

y a port de charge.

Le sol est antidrapant et dpourvu de

salissures pour viter les chutes par glis-

sade (pour les sols industriels, coefficient

de frottement suprieur 0,30) et pour

faciliter le nettoyage.

Les obstacles provenant dlments fixes :

btis de machines, stockages intermdiaires,

marchandises dpassant de rayonnages, rails

de transfert au sol, caillebotis, mais aussi

dlments mobiles : chariots, bras ou

tabliers de machines doivent tre

pris en compte dans le dimension-

nement de lespace de travail.

Au poste de travail, la place occu-

pe par loprateur lui-mme doit

tre majore de lamplitude des

gestes ncessaires lexcution de

la tche (bras, jambes) et des

dplacements relatifs de son corps

pour reculer, tourner, se baisser

(0,80 m autour de loprateur).

Pour les oprations dentretien sur machines,

les trappes daccs dans les btis doivent

tre suffisamment larges (0,80m) et hautes

(1,00 m genoux, 1,20 m accroupi).

Si laccs en hauteur ne peut tre vit, des

quipements sont alors ncessaires. Il

sagit pour loprateur de pouvoir accder

en hauteur en prfrant lemploi desca-

liers et plates-formes bien dimensionns

aux chelles.

Exemples :

Accs aux postes de travail dans un atelier

(voir figure 1.1).

Accs sans entrave: supports de cbles ali-

mentant des postes informatiques int-

grs dans le mobilier (voir figure 1.2).

Accs en hauteur : plate-forme

plusieurs niveaux pour poste de tra-

vail de diffrentes hauteurs (voir

figure 1.3).

Erreurs viter :

Des cbles et conduits dalimentation sur

le sol.

Des convoyeurs dpourvus de passerelle

pour les traverser.

Des supports ou obstacles dans lespace

de travail moins de 2,20 m de haut.

Bibliographie:

Conception des lieux et des situations de

travail, INRS, ED 950.

La circulation en entreprise, INRS, ED 975.

Norme NF EN 547, parties 1, 2 et 3

(dimensions requises pour les

passages et accs).

Alle dgage

Accs pour une personne (80 cm)

Espace rserv au stockage

Zone dvolution (< 2 m autour de

loprateur)

Fig. 1.1. Accs aux postes de travail

dans un atelier.

Fig. 1.2. Accs sans entrave: intgration

des cbles dans le mobilier.

Plate-forme mobile pour accs en hauteur et pose des outils

Marches

Escalier pour accs la plate-forme suprieure

Fig. 1.3. Accs en hauteur par plate-forme

sur plusieurs niveaux.

ED 79 Fiche pratique de scurit 3

2. COMMUNICATION

Lobjectif principal est dassurer un bon

droulement du travail par une bonne coor-

dination des tches. Un objectif secondaire

est dattnuer les effets ngatifs de la mono-

tonie des tches en permettant aux opra-

teurs concerns de converser.

Les principes mettre en uvre sont les

suivants :

Lister les communications assurer entre

le poste considr et dautres postes de

travail :

communications entre diffrents opra-

teurs contribuant la mme tche (ex. :

le long dune ligne de production),

communications entre oprateurs et

quipes effectuant des tches diffrentes

dans le mme lieu (coactivit), notam-

ment avec des quipes de maintenance,

transmission des informations entre des

oprateurs occupant successivement un

poste de travail (ex. : travail en quipes

successives),

communications en situation dinscu-

rit (ex. : par rapport au public, travail

isol).

Il sagit ensuite de mettre en place des

moyens permettant ces communications :

implantation des postes, dispositifs de

communication distance, supports per-

manents consultables gardant la mmoire

des vnements rcents (supports mat-

riels ou logiciels).

Pour les communications directes entre

les oprateurs, deux points sont consid-

rer : la proximit et le niveau de bruit

ambiant. Ainsi, on estime que pour la com-

prhension de messages simples voix

normale et une distance dun mtre, le

niveau de bruit ambiant ne doit pas

dpasser 70 dB.

Pour les communications directes avec le

public (ex. : guichets), regrouper de prf-

rence plusieurs oprateurs pour faciliter la

constitution dun petit groupe solidaire,

tout en assurant la confidentialit entre

les deux interlocuteurs.

Pour les communications distance, mettre

en place des moyens adapts (tlphones

mobiles, tlphones incluant une fonction

perte de verticalit pour les travailleurs

isols) accompagns de procdures rigou-

reuses.

Des supports (matriels ou logiciels) sont

prvoir lorsque des oprateurs successifs

occupent le poste de travail : registre

dincidents, procdures permettant la

constitution dune mmoire des vne-

ments Cela concerne non seulement les

quipes successives (ex. : travail post),

mais aussi les emplois prcaires (intrim,

CDD) et les liaisons avec les quipes de

maintenance.

Exemples :

Ligne de fabrication implante pour facili-

ter les communications entre lamont et

laval (par exemple: implantation en U,

voir figure 2.1).

Oprateur de maintenance quip dun

moyen portatif de communication dis-

tance (tlphone portable, DATI, voir

figure 2.2).

Cabine insonorise avec fentre permet-

tant une communication visuelle entre

loprateur et les autres travailleurs (ex. :

cabine de banc dessai moteurs, voir

figure 2.3).

Erreurs viter :

Isoler un oprateur dont le travail nces-

site une coordination.

Laisser un travailleur isol sans moyen de

communication distance.

quipes successives sans support de com-

munication crit ou sans recoupement

des horaires.

Surcharge lie des communications trop

nombreuses.

Fig. 2.1. Implantation en U pour faciliter

les communications.

Fig. 2.2. Moyen portatif

de communication

pour travailleur isol.

Vitrages

Possibilit de communication visuelle

Fig. 2.3. Cabine insonorise permettant une communication visuelle entre les oprateurs.

4 Fiche pratique de scurit ED 79

3. CONTRAINTES

DE TEMPS

Lobjectif est de prvenir les risques dacci-

dents, le stress et les troubles musculosque-

lettiques.

Les principes mettre en uvre sont les

suivants :

viter la rptitivit des mmes types de

gestes.

La rptitivit excessive des mmes opra-

tions et surtout des mmes gestes (un

ensemble de gestes est ncessaire lex-

cution dune opration) accrot le risque de

troubles musculosque-

lettiques. Ordre de

grandeur : que le mme

geste ne soit pas rpt

plus de dix fois par

minute. Il est conseill

dorganiser le travail de

manire diminuer

cette rptitivit: lar-

gissement, polyvalence,

enrichissement des tches

pour les lignes de mon-

tage, dissociation entre

le temps de cycle de la machine et le

temps de cycle pour loprateur pour les

postes de conduite de machine (ex. : par

approvisionnement ou vacuation auto-

matique des produits).

Donner de lautonomie dans la gestion du

temps.

Il sagit dviter la dpendance par rapport

au systme (logiciel ragissant rapide-

ment, stocks tampons entre postes suc-

cessifs, appel des clients par loprateur au

lieu de files dattente pour les postes en

contact avec la clientle), de permettre la

prise de pauses, de prfrence au moment

o loprateur en ressent le besoin (pauses

de rcupration au niveau gestuel

< 2 minutes et pauses de dtente de lordre

de 10 minutes o loprateur quitte

momentanment son poste).

Fixer des objectifs de rendement et de

charge de travail non excessifs.

Le temps allou pour effectuer des tches

doit prendre en compte les incidents. Cest

le cas notamment des postes en fin de

ligne qui cumulent les alas des postes

en amont. Leffectif doit tre calcul pour

viter une surcharge de travail lors des

priodes de pointe.

Exemples :

Magasin tampon permettant la fois de

diminuer la rptitivit et daugmenter

lautonomie (ex. : approvisionnement en

planchettes pour la fabrication demballa-

ges en bois, voir figure 3.1).

Tickets pris par les clients et appel des

numros par les oprateurs (voir figure 3.2).

Postes de prparation spars de la ligne

de fabrication (exemple de prparation de

sous-ensembles complets en poste fixe

avant assemblage final en ligne, voir

figure 3.3).

Fig. 3.3. Poste de prparation autonome

par rapport la ligne de fabrication.

Erreurs viter :

Temps de cycle courts pour loprateur.

Dpendance forte entre le poste, les autres

postes amont et aval ou la machine.

Files dattente.

Calcul des temps sans prise en compte des

alas

4. NUISANCES PHYSIQUES

ET CHIMIQUES

Lobjectif est de diminuer les nuisances au

poste de travail pour les rendre compatibles

avec la sant des oprateurs, tout en per-

mettant de raliser le travail sans contrainte.

Les principes mettre en uvre pour attein-

dre cet objectif sont les suivants :

Faire linventaire des nuisances gnres

par le poste lui-mme, mais aussi venant

des autres postes de travail, ou de lenvi-

ronnement.

Il convient didentifier puis de caractriser

les nuisances (en nature et en grandeur)

et les situer par rapport aux valeurs maxi-

males admissibles rglementaires, norma-

tives, ou de confort.

Mettre en uvre les moyens permettant

de rduire les nuisances en utilisant des

produits, matriels et procds non pol-

luants, par exemple : chariot lectrique

silencieux et ne polluant pas lair des

locaux de travail, peintures leau en rem-

placement de peintures aux solvants.

Sassurer que les moyens pris (systmes de

protection collective par exemple) ne

gnent pas et ne perturbent pas le fonc-

tionnement du poste (alimentation, sortie

de pices) ainsi que les oprations de main-

tenance et de dpannage, et amliorent

le confort au travail des oprateurs (en

termes notamment de diminution de la

charge physique et mentale).

Exemples :

Rduire les nuisances mises par le poste

lui-mme : torche aspirante utilise en

soudure (voir figure 4.1).

Fig. 4.1. Torche aspirante conue pour minimiser

la gne lors de son utilisation.

Rduire les nuisances mises par lenviron-

nement : box vitr permettant de sisoler

du bruit et des courants dair tout en gar-

dant un contact direct avec lquipe (voir

figure 4.2).

Ne pas perturber le fonctionnement nor-

mal du poste: vier avec aspiration pri-

phrique des vapeurs nocives permettant

une bonne visibilit par un dispositif int-

gr (voir figure 4.3).

Fig. 3.2. Appel par numros vitant les files dattente.

Sans magasin:

intervention de

lopratrice toutes les

secondes (avant

amnagement)

Avec magasin:

intervention toutes les

minutes ou plus

(aprs amnagement)

Fig. 3.1. Magasin pour lalimentation

de planchettes.

4

4

4

4

4

1

4

0

ED 79 Fiche pratique de scurit 5

Erreurs viter :

Postes polluants ou bruyants (martelage,

peintures, soudures) proximit de

postes qui le sont peu ou pas (montage,

contrle, emballage).

Entres dair frais prs des sources de pol-

lution.

Poste de travail implant entre la source

de nuisance et le dispositif de protection

(capteur, hotte, cran absorbant).

Bibliographie:

valuer et mesurer lexposition profession-

nelle au bruit, INRS, 2009, ED 6035.

Guides pratiques de ventilation n 0 20,

INRS.

5. INFORMATIONS

Lobjectif est de prsenter clairement les

informations visuelles et sonores utiles pour

raliser le travail avec efficacit et en scu-

rit.

Les principes mettre en uvre sont les sui-

vants :

Identifier les informations utiles pour

raliser le travail un poste donn.

Les lister en tenant compte de la fonction

des divers agents concerns (oprateurs

du poste, techniciens de maintenance),

du niveau dapprentissage ou du statut de

ces agents (nouveaux, intrimaires).

Les classer par ordre dimportance en

regard des rsultats de production et de la

scurit.

Disposer les informations utiles dans le

champ visuel en tenant compte des lignes

de vise naturelles propres aux diffrents

types de tches visuelles.

Dans le plan vertical, disposer si possible

les informations dans un angle de 40 en

dessous de la ligne horizontale partant

des yeux (voir figure 5.1).

Dans le plan horizontal, disposer les infor-

mations frquentes (ou importantes)

lintrieur dun angle de 30 devant lop-

rateur, et accessoires lintrieur dun

angle de 140.

Disposer les informations utiles dans

lespace de faon viter les contraintes

posturales, limiter ses dplacements et

permettre une rponse rapide sur les

dispositifs de commande.

Faciliter la perception des informations

utiles : par un clairage adapt (de 300

1 000 lux ou plus suivant la tche), en

agissant sur la dimension des caractres

et en assurant un bon contraste entre lob-

jet percevoir et le fond, en distinguant

clairement les zones de fonctionnement

normal des zones alerte pour les

appareils de signalisation, en recourant, le

cas chant, un doublement du signal

(visuel et sonore) ou une diffusion en

clair de linformation (affichage dun texte

ou de chiffres, message vocal). noter :

lutilit dun retour dinformation rapide

suite une action de loprateur.

Exemples :

Poste daccueil du public : application des

deux premiers principes noncs prc-

demment (voir tableau ci-aprs).

Indicateurs et commandes de machines

sur bras orientable (voir figure 5.2).

Zone dalerte indique en rouge, sur un

cadran (voir figure 5.3).

Fig. 5.3. Zone dalerte sur un cadran.

Erreurs viter :

Manque dinformation (ex. : commande

non identifie sur machine).

Surabondance dinformations.

Indicateurs peu lisibles ou mal positionns

dans lespace.

Interprtation difficile des signaux visuels

ou sonores.

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

Fig. 4.2. Cabine isolant du bruit tout

en maintenant les contacts dans lquipe.

Fig. 4.3. Dispositif intgr daspiration.

aspiration

intgre lvier

25

40

25 Recommand

(informations

frquentes et/ou

importantes)

Acceptable

(informations

accessoires)

Fig. 5.1. Disposition des informations

dans le champ visuel.

Poste

daccueil

du public

Quelles sont

les informations

utiles ?

tre inform

de larrive

du client.

Comment

les prendre

en compte

au poste?

Porte dentre

dans le champ

visuel de lagent

daccueil.

Signal sonore

lentre dune

personne.

Bras orientable

Pupitre de signalisation et de commande

Information directe travers le vitrage

Fig. 5.2. Pupitre sur bras orientable.

6 Fiche pratique de scurit ED 79

Bibliographie:

Norme NF EN 894. Spcifications ergono-

miques pour la conception des dispositifs de

signalisation et des organes du service. Par-

ties 1, 2, 3 et 4.

6. MANUTENTION ET EFFORTS

Lobjectif est de limiter les manutentions

manuelles et les efforts exercer pour viter

les accidents et prvenir les troubles muscu-

losquelettiques.

Les principes mettre en uvre sont les sui-

vants :

Connatre les objets et les produits mani-

puls, les efforts exercs :

pour les objets, produits et outils, prci-

ser leurs dimensions, volume, poids uni-

taire, type de conditionnement et leur

nature,

relever le type et la frquence des manu-

tentions ou manipulations effectues,

dcrire les efforts exercer sur les com-

mandes des machines, sur les outils, sur

les produits.

Faciliter le transfert des produits :

favoriser le transfert des produits laide

de glissires, de bandes transporteuses

ou de tables billes par exemple,

viter les changements de niveau entre

deux plans de travail successifs, entre

deux machines contigus ncessitant

une reprise manuelle,

utiliser des dessertes mobiles pour

dplacer, sans les porter, des produits et

des outils.

Rduire la charge unitaire et le tonnage

journalier :

rduire la charge unitaire en agissant sur

le type de conditionnement, sur les

produits,

valuer et diminuer si ncessaire le ton-

nage journalier manutentionn laide

des abaques (voir figure 6.1) de manire

se situer dans la zone acceptable.

Fournir des aides la manutention:

utiliser des aides la manutention pour

dplacer les charges lourdes, encom-

brantes (par exemple, quilibreurs de

charge pour manipuler des cartons, des

tles, des sacs),

installer des stockages dynamiques qui

autorisent une reprise frontale,

mettre disposition des corbeilles, des

casiers mobiles, permettant de regrou-

per plusieurs objets ou produits dpla-

cer, par exemple pour le courrier, pour

des outils ou pour de petits objets.

Limiter les efforts exercer :

limiter les efforts exercer sur les

commandes, par exemple en utilisant

des relais lectriques pneumatiques ou

hydrauliques plutt que des commandes

mcaniques (force de 3 20 daN suivant

la position des commandes et la fr-

quence),

rduire les efforts par lutilisation doutils

adapts, par exemple, une visseuse

dvisseuse portative plutt quun tour-

nevis, des couteaux bien affils,

mettre en place des aides pour le soul-

vement, par exemple, un ressort de

rappel ou un vrin pour faciliter le mou-

vement dun capot,

choisir des outils dont la conception

vite des angles excessifs, notamment

du poignet.

Exemples :

Desserte mobile servant de caisse outils

et de plan de travail annexe (voir figure

6.2).

Fig. 6.2. Desserte mobile servant de caisse outils

et de plan de travail annexe.

Potence avec pince pneumatique compen-

se (voir figure 6.3).

Erreurs viter :

Les manutentions avec postures contrai-

gnantes, bras tendus, dos courb, torsions

du corps

Les charges unitaires encombrantes ou

difficiles saisir.

Le port de charge sur des distances impor-

tantes.

Bibliographie:

Les troubles musculosquelettiques, INRS,

2005, ED 957.

NF X35-109, Ergonomie Manutention

manuelle de charge pour soulever, dplacer

et pousser/tirer, AFNOR, 2009.

7. DIMENSIONNEMENT

ET POSITIONS DE TRAVAIL

Lobjectif est de permettre de travailler dans

des positions adaptes non dangereuses

pour la sant et confortables. Les principes

mettre en uvre sont les suivants :

Recueillir les donnes de base.

Dcrire les lments du poste de travail qui

vont dterminer les postures : les dimen-

sions et emplacements des commandes, la

taille et la forme des outils, des objets, des

machines utiliser ou atteindre.

Noter les dimensions des plans de travail

prdtermins et des zones de travail.

Relever les points durs prsents dans

lespace de travail : bti de machine, sup-

ports, canalisations, poutre, pilier

Choisir la position principale (debout,

assise ou assis-debout) en fonction des

lments suivants : volume de travail, exi-

gences de force et espace pour les jambes.

Par exemple, si le travail peut tre effectu

dans les zones datteinte des bras, les

objets manipuler lgers et lespace suffi-

sant pour les genoux, la position assise est

indique.

Fig. 6.1. Abaque pour la manutention manuelle

des charges.

Fig. 6.3. quilibreur de charge diminuant leffort.

ED 79 Fiche pratique de scurit 7

Respecter les angles articulaires des diff-

rentes parties des membres et du corps.

Permettre les changements de position et

viter les postures statiques longues. Par

exemple, en alternant les positions assises et

debout (poste assis surlev), en concevant

le poste pour permettre lutilisation dun

appuie-fesses rglable (voir figure 7.1.b).

Exemples :

Zones de confort et datteinte pour un

poste dassemblage (voir figure 7.2).

Erreurs viter :

Les postures contraignantes : dos courb,

bras tendus, bras levs, torsions et flexions

du tronc, du cou.

Les postures immobilisant durablement

une partie du corps.

Les zones de travail triques , cest--

dire ne permettant pas de se mouvoir sans

tre gn ou heurt par des lments fixes

ou mobiles.

Bibliographie:

NF EN ISO 14738, Prescriptions anthropo-

mtriques relatives la conception des

postes de travail sur les machines, AFNOR,

2008.

Prvention des risques lis aux positions de

travail statiques, INRS, 2008, ED 131.

SYNTHSE

Les sept points dcrits prcdemment peuvent

tre utiliss lors des diffrentes phases dun

projet de conception ou damnagement des

postes de travail. Lefficacit sera dautant plus

grande que le projet aura t instruit ds la

dfinition du cahier des charges en concerta-

tion avec les acteurs concerns.

1. Lors de lanalyse des postes

dj existants

La prise en compte de ces sept thmes peut

aider reprer les points forts et faibles de la

situation existante (lorsque le poste cr est

peu diffrent des postes qui fonctionnent

dj dans lentreprise ou dans dautres entre-

prises). Ce constat permettra ensuite de trans-

former le poste de travail en conservant les

points forts et en amliorant les points faibles.

2. Lors de la conception du poste

de travail

Il est ncessaire, au pralable, de situer

le poste dans le processus et comme un

lment parmi dautres de la situation de

travail, de reprer les points durs et in -

contournables (ex. : lments de structure

du btiment), dvaluer les contraintes modi-

fiables allant lencontre de bonnes condi-

tions de travail. On peut ensuite reprendre

les sept points en allant du plus gnral (ex. :

accs, circulation) au plus particulier (ex. :

positions de travail) et en les utilisant pour

trouver la meilleure implantation du poste,

pour choisir les quipements les mieux

adapts et pour agencer lensemble.

Selon les caractristiques du projet, certains

des sept points doivent tre privilgis. Par

exemple, pour la conception dun bureau

daccueil, la communication et les postures

Pour la posture debout, prvoir un dgage-

ment pour les pieds et si possible un plan

de travail rglable. Pour la posture assise,

prvoir un dgagement pour les genoux et

les jambes (voir figures 7.1.a et 7.1.c).

Se situer dans les zones de confort pour

les gestes et positions les plus frquentes

(bras le long du corps et espace de mobi-

lit des avant-bras) et rester dans les zones

datteinte pour les autres (latteinte maxi-

male correspond aux bras tendus, voir

figure 7.1.d).

Exigences de vision

et/ou de prcision leves

Exigences de vision

et/ou de prcision moyennes

Espace pour les pieds

profondeur : 210 minimum

Espace pour

les pieds hauteur :

130 minimum

Exigences de vision

et/ou de prcision peu

importantes (permet la

manutention dobjets lourds)

1 554

1 195

1 075

Hauteur rglable

conseille :

1 050

930

810

a) Position debout

(espace pour les pieds)

(espace pour les jambes)

b) Position assis/debout : hauteur rglable du plan

de travail et espace pour les jambes

570 min.

285

min.

1 330

800

840

15

630

575

370

820

495

540 min.

(espace pour les genoux)

755 min. (espace pour les jambes)

c) Position assise rglable (sige et plan de travail) :

hauteur d'espace pour les jambes

60

415

1 170

480

170 - 290

d) Zone de travail conseille

(mesures fondes sur une surface de sige horizontale)

Fig. 7.1. Dimensionnement du poste de travail

(cotes en millimtres). Population europenne.

Zone de confort Zone datteinte

Fig. 7.2. Zones de confort et datteinte

pour un poste dassemblage.

d) Zone de travail conseille

(mesures fondes sur une surface

de sige horizontale)

Institut national de recherche et de scurit pour la prvention des accidents du travail et des maladies professionnelles

65, boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris

Tl. 01 40 44 30 00

www.inrs.fr

e-mail : info@inrs.fr

1

re

dition (1999) rimpression septembre 2013 2 000 ex. ISBN 978-2-7389-1521-4

Fiche pratique de scurit ED 79

doivent davantage tre prises en compte que

les manutentions. Ainsi, la mise en uvre

simultane des deux principes : disposer

des informations utiles dans le champ

visuel (dcrit dans le point 5), et se situer

dans les zones de confort pour les gestes et

positions de travail les plus frquentes

(dcrit dans le point 7) conduit concevoir

une disposition optimale du poste (voir

figure 8).

Cette fiche a t rdige par un groupe de travail

de lInstitution Prvention constitu par tienne

Cam (CRAM de Bretagne), Bernard Durand (CRAM

Centre-Ouest), Michel Valadi (CRAM Midi-

Pyrnes) et Bernard Vandevyver (INRS).

La mise jour a t effectue par Jean-Louis

Pomian (INRS).

Plan de travail face aux visiteurs

cran-clavier

Imprimante

Fig. 8. Disposition optimale dun poste en contact avec la clientle.

Lamnagement doit permettre la fois

loprateur de conserver le contact avec le

client (mme lorsquil utilise son cran et

son imprimante) et dtre en position confor-

table pour chacune de ses tches.

3. Lors de lvaluation

La confrontation entre les options rete -

nues et les sept points doit

permettre dvaluer les dif-

frents projets et, parap -

proximations successives,

de parvenir un projet final

optimal. ce stade, des compro mis

peuvent encore tre trouvs lorsque des

exigences contradictoires apparaissent

dans la mise en uvre des solutions (ex. :

limiter le bruit sans isoler les oprateurs,

concilier les exi gences conomiques

et les prconisations ergonomiques).

Cette valuation sur projets sera

complte, aprs ralisation, par une

validation du rsultat final avec les utili -

sateurs.

Vous aimerez peut-être aussi

- Processus de Collecte (Wizall Money)Document5 pagesProcessus de Collecte (Wizall Money)Shams Al Mareef CisséPas encore d'évaluation

- Bulletin D Inscription SyscoahadaDocument2 pagesBulletin D Inscription SyscoahadaMamadou GueyePas encore d'évaluation

- 731 Em07082012Document19 pages731 Em07082012elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation

- GRH Chap3 GPECDocument10 pagesGRH Chap3 GPECSimo zroudiPas encore d'évaluation

- Exercices DS MCCDocument22 pagesExercices DS MCCAnas Yassine50% (2)

- Brochure IR2520 25 30 35 45Document2 pagesBrochure IR2520 25 30 35 45birkzoPas encore d'évaluation

- G MonLivredeFrancais4eAP2019 PDFDocument248 pagesG MonLivredeFrancais4eAP2019 PDFTaha ELPas encore d'évaluation

- Production de RizLocalDocument18 pagesProduction de RizLocalsakhoibPas encore d'évaluation

- Application Numérique 13000 EH PDFDocument39 pagesApplication Numérique 13000 EH PDFBadre Ddine Jah-Gon PhénoménalePas encore d'évaluation

- Penalites Retard Ds MPDocument2 pagesPenalites Retard Ds MPprsnnnPas encore d'évaluation

- Exposé APIDocument37 pagesExposé APIbabersonPas encore d'évaluation

- c3 Objets ExcelDocument34 pagesc3 Objets ExcelOssa yamPas encore d'évaluation

- 2015 AmNord Exo1 Sujet SuperHeros 6pts PDFDocument3 pages2015 AmNord Exo1 Sujet SuperHeros 6pts PDFHatouma SemegaPas encore d'évaluation

- MGR BoshaDocument4 pagesMGR BoshaPirlo PoloPas encore d'évaluation

- FR FANOXPC DATA CM PhaseTemperature ST-ST-D D00Document1 pageFR FANOXPC DATA CM PhaseTemperature ST-ST-D D00Alex AngoraPas encore d'évaluation

- Aquapresso FR Low 2Document8 pagesAquapresso FR Low 2haroldPas encore d'évaluation

- Merged 20200621 174501Document6 pagesMerged 20200621 174501Ali FguiriPas encore d'évaluation

- Tarifs WU BureaudePosteDocument2 pagesTarifs WU BureaudePosteedouardsaldoPas encore d'évaluation

- Module 04 Etablissement Des Devis Quantitatifs Et EstimatifsDocument72 pagesModule 04 Etablissement Des Devis Quantitatifs Et EstimatifsTABTI MOHAMED100% (14)

- Controle 1 2017Document3 pagesControle 1 2017Mohamed IyadPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 - Mesure PneumatiqueDocument10 pagesChapitre 3 - Mesure PneumatiqueSmail LebbalPas encore d'évaluation

- CRADocument2 pagesCRAAmél BenoufellaPas encore d'évaluation

- Présentation Générale Salon REUNIR 2018Document21 pagesPrésentation Générale Salon REUNIR 2018ROUETPas encore d'évaluation

- SPAC - Présentation Agence Sud-Ouest Grands ProjetsDocument21 pagesSPAC - Présentation Agence Sud-Ouest Grands ProjetsGuirecQPas encore d'évaluation

- 222 PPT Final LogistiqueDocument22 pages222 PPT Final LogistiqueChaimae EL MoussaouiPas encore d'évaluation

- Guide Technique Parasismique BelgeDocument121 pagesGuide Technique Parasismique BelgeJalal KePas encore d'évaluation

- Series TD - CombustionDocument3 pagesSeries TD - CombustionAlliche MounirPas encore d'évaluation

- RF 232 DolibarrDocument36 pagesRF 232 DolibarrIssaka OuedraogoPas encore d'évaluation

- Groupes - Équipes - Séances Et Jeux de Données - TP Hydraulique L3 GC Et MécaDocument4 pagesGroupes - Équipes - Séances Et Jeux de Données - TP Hydraulique L3 GC Et MécakheloufimeriemrazanePas encore d'évaluation

- Automates A PileDocument115 pagesAutomates A PileSahbi SkPas encore d'évaluation