Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Extension Finale PDF

Extension Finale PDF

Transféré par

Felipe Merker CastellaniTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Extension Finale PDF

Extension Finale PDF

Transféré par

Felipe Merker CastellaniDroits d'auteur :

Formats disponibles

EXTENSION DU MUSICAL VERS LINTERMEDIALIT: ANALYSES DES

APPROCHES DE THIERRY DE MEY ET DE GEORGES APERGHIS

Felipe Merker Castellani

Universit de Campinas (UNICAMP)

Fondation pour la recherche de So Paulo

felipemerkercastellani@yahoo.com.br

Anne Sdes

CICM - EA 1572 - Universit Paris 8

MSH Paris Nord

sedes.anne@gmail.com

RSUM

Cette tude est une premire approche en vue

dtablir une mthodologie pour analyser l'extension du

musical vers l'intermedialit. Nous examinons la

manire dont Thierry De Mey et Georges Aperghis

oprent la convergence entre la musique et d'autres

moyens d'expression artistique.

Sur le plan mthodologique, nous examinons les

aspects potiques et potiques accessibles dans le

discours des compositeurs, l'examen des partitions et

des archives audiovisuelles.

Chez Thierry De Mey, il apparat que la convergence

entre musique et autres media est conduite par l'usage de

la notion de mouvement et par la matrise du temps

musical diverses chelles, ce qui est facilit par les

moyens du numrique.

Chez Georges Aperghis, du moins dans ses uvres

rcentes mettant en scne les nouvelles technologies

numriques, c'est la composition du dispositif scnique,

qui, pens comme une partition, offre les conditions de

la convergence entre l'criture musicale et l'criture

thtrale.

1.

INTRODUCTION

Cet article est le fruit du sjour de Felipe Merker au

CICM1, lhiver dernier, dans le cadre de sa recherche

doctorale ayant pour sujet La cration musicale en

relation avec d'autres pratiques artistiques"2. Cette

recherche se dveloppe sur deux axes qui interagissent

entre eux : linvestigation musicologique et la pratique

artistique; ltude prsente s'inscrit dans ce premier axe.

Elle rsulte dun dialogue avec Anne Sdes sur

lextension du musical et de la mixit vers

lintermdialit et sur les mthodologies adquates en

musicologie alliant recherche et cration3.

On cherche examiner dans cette tude lapproche de

lintermedialit par des musiciens, dans la continuit de

lapproche de la mixit et de la convergence entre

1

Centre de recherche en Informatique et Cration Musicale, universit

Paris 8, MSH Paris nord (http://cicm.mshparisnord.org/).

2

Felipe Merker Castellani est doctorant de l'Universit de Campinas,

sous la direction de Silvio Ferraz, il est boursier de la Fondation pour la

recherche de So Paulo (FAPESP).

3

A. Sdes a dvelopp cette rflexion sur lextension du musical

divers media dans le cadre de son sminaire "composition et recherche"

l'Universit Paris 8, et dans le cadre du programme "musiques

mixtes" de la MSH Paris Nord (2011/2012).

moyens, telle que pose par Horacio Vaggione4 [21]. On

va tenter dexaminer la convergence entre la musique et

dautres mdia, en recherchant dune certaine faon,

lextension de lapproche musicale du compositeur

lintermedialit. C'est dire, on va proposer une

approche mthodologique qui montre la mise en uvre

de la convergence base sur une approche musicale.

On a choisi de traiter le cas de Thierry De Mey et

celui de Georges Aperghis car ils illustrent

particulirement une telle dmarche.

2.

APPROCHE MTHODOLOGIQUE

Pour cette tude, les sources principales manent des

entretiens qua eu Felipe Merker5 avec les compositeurs

en question, des partitions, des archives audiovisuelles

et des crits des compositeurs, voire de leurs

commentateurs.

Lapproche mthodologique propose vise lexamen

de la convergence et les interactions entre les diffrents

moyens/media qui sont mis en uvre par les

compositeurs. Nous cherchons examiner la

construction de la musicalit, dans son extension

intermediale, ce qui revient nous interroger sur qui est

musicable dans le maniement des diffrents media de

lart. On comprend ici le medium dans le sens dun

moyen dexpression accessible lartiste, et pas

spcialement au sens des (nouveaux) media propres au

numrique.

Evidemment, le numrique est facilitateur de

convergence, mais on examine ici moins les aspects

techniques et technologiques des media que le potentiel

artistique et spcialement musical quils portent en eux,

et qui ne peut merger qu travers lusage quen font

les crateurs dans un contexte culturel donn. Car cest

bien la cration artistique qui reste au centre de nos

recherches, mme si elle se dveloppe en interaction

avec lapparition et lusage de nouvelles technologies,

dappareils, comme aurait dit Walter Benjamin [4].

Il est souhaitable de chercher des passerelles trs fines afin de faire

interagir les deux sources d'une faon trs rapproche, au niveau du

rsultat sonore, mais aussi au niveau du processus de composition luimme, en travaillant partir de la mme situation musicale, c'est dire

en assumant le postulat d'une possible convergence entre les mondes

instrumental et lectroacoustique, en crant une vectorisation

commune [21].

5

Nous remercions Georges Aperghis, Thierry De Mey, milie Morin

et Jean Geoffroy.

Par exemple, pour le musicien lectroacousticien,

quest-ce qui est musicable dans lemploi de la

vidonumrique

comme

moyen

dexpression

accessible6? On parle ici de moyens dexpression

musicale, pas de moyens de communication (M. Mc

Luhan) [20] ou de transmission (R. Debray) [8].

On examinera les niveaux, que nous nommerons

potiques et potiques7 dans le discours des

compositeurs, dans leurs uvres, et autant que possible

en ayant recours aux archives vido, et aux partitions.

Le niveau potique concerne lenvironnement

conceptuel et esthtique du compositeur, ses

inspirations, ses dsirs, ses intuitions, ses ides, et la

faon dont il les verbalise en voquant ses projets.

Le niveau potique concerne les manires de faire

du compositeur, lespace conceptuel, lespace

composable pour reprendre une proposition dH.

Vaggione, [21], reprise par Carvalho [5] et les

oprations quil effectue dans cet espace pour faire

uvre, ici en faisant converger le musical et dautres

media.

A partir du discours du compositeur, nous pouvons

dj identifier le champ problmatique et opratoire qui

constitue la facture des pices analyses ; nous

pouvons galement tenter de retrouver dans les uvres

les traces des oprations constitutives de luvre.

3. THIERRY DE MEY, LE MOUVEMENT

COMME MOYEN DE CONVERGENCE ENTRE

MUSIQUE, VIDO ET DANSE

Nous commencerons par examiner la relation entre la

musique et la danse dans les films de Thierry De Mey

raliss en collaboration avec la chorgraphe Anne

Teresa De Keersmaeker. Ensuite, nous travaillons sur

lcriture de gestes dveloppe par le compositeur

depuis des annes 1980.

6

On revoit ici au texte de Marc Billon et Anne Sdes Musiques

visuelles, composition (musicale) audiovisuelle, galement prsent

aux JIM 2013.

7

On emprunte Paul Valry lusage des termes potique et

potique. On prcise, pour notre part, lusage de ces deux termes

pour des raisons de facilit mthodologique : pouvoir poser dune part

ltape du projet et de son inspiration (sa potique), et dautre part,

examiner sa mise en uvre avec les moyens choisis (sa potique)

(espace composable, construction de linstrument). Rappelons que

Valry divise en deux groupes les tudes sur lart (ce quon appelle

lpoque lesthtique), dune part le groupe qui concerne

lesthsique, qui se rapporte ltude des sensations, et dautre part, le

groupe qui concerne la potique, et qui se rapporte ltude des

productions. Pour Valry, la potique est tout ce qui concerne la

production des uvres ; et une ide gnrale de laction humaine

complte, depuis ses racines psychiques et physiologiques, jusqu ses

entreprises sur la matire ou sur les individus, permettrait de subdiviser

ce second groupe, que je nommerais Potique, ou plutt Potique.

Dune part, ltude de linvention et de la composition, le rle du

hasard, celui de la rflexion, celui de limitation ; celui de la culture et

du milieu ; dautre part, lexamen et lanalyse des techniques, procds,

instruments, matriaux, moyens et suppts daction [22].

videmment, en musicologie, on peut difficilement employer le terme

de potique sans renvoyer la smiologie de la musique de JeanJacques Nattiez, mais nayant pas recours ici la smiologie, nous

retournons la source originale, sous la plume de Paul Valry.

Chez Thierry De Mey, cest la notion de mouvement

qui va lui permettre de faire converger les media. Celleci se manifeste de plusieurs faons dans son travail :

comme des catalogues de figures musicales - cest-dire des mouvements mlodiques et rythmiques,

comme des topologies - des formes gomtriques que

les danseurs suivent sur le sol de lespace scnique, ou

encore comme la trajectoire de la camra

cinmatographique.

Linterface entre les diffrentes disciplines est le

mouvement. Puisque, si tu mets la musique, la danse, le

cinma, le point commun entre ces disciplines est qu'ils

sont des arts du mouvement. C'est--dire: ils ne sont pas

uniquement des arts du temps, ils ne sont pas

uniquement des arts de l'espace, ils ne sont pas

uniquement des arts d'une unique sensation: ce n'est pas

uniquement l'coute, ce n'est pas uniquement la vue. Ces

sont des arts o llment synthtique, l'lment qui fait

la synthse de tout a c'est le mouvement []. Si je

prends a du ct musical, c'est une conception du

rythme, le rythme n'est pas uniquement une

combinaison des longueurs, des temps forts, des temps

faibles, etc. Mais le rythme est la tension entre les

lments. Le rythme est entre les choses [7].

Du ct de la relation entre la musique et la danse,

Thierry De Mey recourt entre autres la construction

dun vocabulaire et dun systme dquivalences [13].

Cest le cas du film Rosas danst Rosas (1983), o la

musique et la danse vont toujours ensemble, chaque

vnement musical correspondant un mouvement

dtermin de la danse. Cette quivalence rigoureuse

nempche pas les contrepoints - entre la musique et la

danse - ni le droulement temporel. Au contraire, elle

les construit. Lautomatisme de la musique rptitive et

de la concidence absolue met en place deux tensions :

lune base sur lextrme prcision entre les

mouvements des quatre danseuses, entres leurs phases et

dphasages et lautre sinstallant entre cette prcision et

la rptition dun rpertoire gestuel particulier, compos

de gestes courts et typs de la sduction la main qui

lisse les cheveux, qui recouvre lpaule dnude ; les

bras tendus entre les cuisses ; la tte jete en arrire avec

moi ; lexpiration bout de souffle [19]. Nous

pouvons dire que mettre ensemble ces deux diffrents

mondes, celui de la construction formelle de la pice, de

la permutation et de la combinatoire continuelle des

structures musicales et de la danse, et lautre celui des

gestes courts, quotidiens et presque connots, constitue

cette dernire tension, mais aussi donne une

particularit, un style propre luvre.

Un mouvement dun autre ordre complte les

interactions entre musique danse film, cest le

chemin trac par les camras cinmatographiques sur le

btiment moderniste o se ralise le film [9]. Celles-ci

vont donner la temporalit musicale (et aussi

corporelle) un caractre spatial,

en crant des

perspectives, des jeux de figure et fond, ainsi que des

polyphonies et des amplifications des lments de la

chorgraphie et de la danse. Par exemple, le grand

parcours sur les vitres du btiment o se superposent les

danseuses, les diffrentes sries de mouvements, les

reflets et la lumire des diffrents points de vue choisis.

Dans Tippeke8, film et musique pour violoncelle et

lectronique, la manire choisie pour construire la

convergence est diffrente, il y a un lment extrieur

la musique et la danse qui organise et concentre les

relations entre les deux media. Le texte, la comptine

flamande, racont par Anne Teresa De Keersmaker

oprera cette convergence.

La protagoniste, Anne Teresa De Keersmaeker

raconte/chante/danse une vieille comptine flamande o

il est question d'un petit garon qui ne veut pas rentrer

la maison. L'histoire dplie un enchanement rcursif de

neuf menaces successives : un p'tit chien qui ne veut pas

mordre Tippeke, un bton qui ne veut pas frapper le p'tit

chien, un feu qui ne veut pas brler le bton, etc ;

pour arriver la chute en cascade de dominos o l'on

repart en ordre inverse : oui le p'tit chat veut bien

bouffer la souris, et la souris de sauter sur la corde pour

la ronger, et la corde de sauter sur la vache pour

l'attacher, etc. [15].

La danse est travaille partir de chaque lment du

texte - le chien, le bton, le feu, etc. qui correspond

un mouvement dtermin, et qui est excut

simultanment la narration.

Chaque lment

correspond aussi a un son multiphonique9 du violoncelle

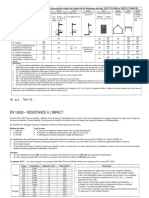

(Figure 1) et chaque caractre du texte affirmatif,

interrogatif, ngatif une manire de les excuter. Les

consonnes sont ponctues par des modes de jeu

percussifs du violoncelle, qui dtachent aussi quelques

mouvements de la danse.

Au-del de la convergence entre texte criture

instrumentale / texte danse, ce que Thierry De Mey

appellerait des relations en triangle [9], il en existe

dautres, qui sont produites par le travail avec des

technologies numriques. Par exemple, les donnes

frquentielles de la voix et les sons multiphoniques sont

utiliss pour filtrer les ambiances sonores du film; les

ambiances sont aussi manipules en fonction de

procds cinmatographiques, comme les glissandi qui

accompagnent lloignement de la camra. Le

compositeur a fait appel aussi des processus de

composition assiste par ordinateur, pour analyser et

gnrer le matriel mlodique du violoncelle a partir des

multiphoniques.

Donc, nous pouvons parler dau moins deux niveaux

de convergence, le premier gnr par la relation en

triangle qui va permettre linteraction entre lcriture

instrumentale et la cration chorgraphique. Ici sont

8

La musique de Tipekke est une commande de lIRCAM et a t

ralise avec la collaboration de Franois Deppe, assistant la

composition et Serge Lemouton, assistant musical. La musique et le

film ont faire partie de le spectacle Woud Three Movements to the

music of Berg, Schnberg and Wagner, une chorgraphie de Anne

Teresa De Keersmaker interprte par la Compagnie Rosas.

9

Normalement la technique du multiphonique dans le violoncelle

consiste en effleurer la corde avec la pression ncessaire pour produire

un son harmonique, mais sur une position intermdiaire. Dans Tippeke,

ce terme fait rfrence lutilisation de deux points de effleurage dans

une unique corde, un avec la pression ordinaire, lautre avec la pression

de harmonique, produisent un son compos par deux diffrents

hauteurs prominents.

mises en place les diffrentes formes de lecture et

dappropriation du texte, chacun des deux moyens reste

avec sa propre spcificit ; cependant la prsence de

llment tranger aux deux concentre et organise les

oprations constitutives au niveau temporel.

Figure 1. Extrait de la partition de Tippeke, les

multiphoniques sont les notes en forme de

diamant.

Lautre niveau construisant une convergence de type

morphologique, se base sur le son de la voix dAnne

Teresa De Keersmaker et sur celui des multiphoniques

du violoncelle mme qui interagit avec la bande sonore

du film. Cest la matire sonore qui va converger et se

mlanger. Lutilisation du traitement du son par

ordinateur est lie aussi la question de la morphologie

sonore et son interaction avec le monde de lcriture

instrumentale.

Water (2002), pour six percussionnistes, sons

chantillonns, violoncelle et lectronique, a t crit

originalement pour le spectacle April Me dAnne Teresa

De Keersmaeker et fait aussi partie du projet

cinmatographique Counter Phrases. Cest un autre

exemple o un lment synthtique fait la liaison entre

la musique et la danse. Ce sont alors les structurations

temporelles et rythmiques, qui la fois gnrent la

musique et la danse.

Daprs la note de programme de luvre, lide est

de construire une superposition de canons lesquels

suivent une logique pendulaire. Dans cette logique, nous

avons des structures rythmiques qui se "contractent o

se dilatent en leurs extrmits ou en leurs centres", elles

acclrent ou dcelrent ces points temporels. Aprs

superposition progressive, nous observons un

mouvement complexe de phase et dphasage qui

conduit vers lunisson total la fin de la pice [11].

Cette logique opratoire est utilise pour la musique

et pour la danse, donc il stablit un paralllisme

temporel entre les deux. Paralllement aux couches de

pendules rythmiques, travers la rptition des phrases

chorgraphiques, les danseurs forment leurs propres

jeux de phase et dphasage. La localisation dans lcran,

la quantit de danseurs qui constituent chaque groupe

rptant le mme rpertoire de mouvements et la

superposition de diffrents groupes donnent une

dynamique globale trs vivante qui produit un effet de

diffrentes temporalits distribues dans lespace. La

disposition du film en triptyque (avec trois crans

simultans) met en vidence cet aspect polyphonique et

effectue aussi des ampliations de points de vue

dtermins dans la trajectoire formelle du film.

On observe aussi un change constant de donnes

dans certaines oprations musicales, le compositeur

ayant utilis les donnes frquentielles des sons

chantillonns comme information temporelle. Par

exemple, un son qui a comme frquence fondamentale

220 Hz est rpt en acclration jusqu 220 fois par

seconde et est rejou aussi en parcours inverse, comme

un son continuo, rpt 220 fois par seconde, en

dclration jusqu' une pulsation [7]. Ces sons

chantillonns sont des instruments qui sont jous par

les percussionnistes, par exemple les cloches de vache.

Dun ct, nous avons une approche granulaire avec des

processus sur le temps multi-chelle et dun autre ct le

choix dutiliser le son instrumental comme une

recherche dintgration entre mondes instrumental et

lectroacoustique.

Nous pouvons remarquer que la plupart des

oprations effectues par De Mey dans les uvres

mentionnes ci-dessus concernent l'laboration de

structures temporelles, lesquelles servent la fois la

musique et la danse. Nous observons trois manires de

les construire, travers la simultanit de phrases

musicales et de la danse (Rosas danst Rosas), de la

prsence d'un lment extrieur (Tippeke) et d'une

forme organisatrice (Water) qui conduisent les deux

moyens, ces oprations crent les interactions globales

et ponctuelles et ralisent la convergence entre ces deux

media.

Thierry De Mey dveloppe une autre approche de la

convergence entre diffrents moyens travers ses pices

qui associent gestes et musique, comme Hands (1983),

Musique de tables (1987), Unknowness (1996), Silence

must be! (2002) et Light Music (2004). Ce parcours

runit diverses proccupations prsentes dans la

potique du compositeur, premirement nous pouvons

parler de la recherche dune criture exploitant les

mouvements de linterprte. Si nous regardons le cas de

Musique de tables, par exemple, le compositeur labore

un vocabulaire de gestes qui est exploit pendant toute

la pice avec des variations et combinaisons diverses;

ainsi sont crs des contrepoints et des

complmentarits. Ces gestes sont nomms dans la

partition. Par exemple, le 'revers' est la dnomination de

l'action de la frappe de la table par le revers de la main.

Dans ce cas on peut souligner que presque tous les

gestes produisent des sons, eux mme produisant des

figures spatiales comme les cercles et les balanoires.

Dans Silence must be! la continuit entre mouvement

et son est bouleverse. Dans la partition il y a beaucoup

dindications dactions de caractre thtral que

linterprte excute la scne, par exemple la premire

indication de la pice est : le chef fait face au public, il

est clair de manire mettre les mouvements de ses

mains en vidence. Il se prend le pouls au poignet

gauche au moyen du pouce de la main droite, la main

gauche tourne paume vers le haut [12]. Ensuite,

l'interprte excute les gestes de chef en silence et

seulement la deuxime partie est tabli la relation

entre ces gestes et le son.

Light Music10 est le point culminant de cette

dmarche, nous pouvons y observer une intressante

interaction entre le travail de lcriture, le

dveloppement

du

dispositif

audiovisuel

et

linterprtation. Le projet a t dvelopp par Thierry

De Mey en collaboration avec Jean Geoffroy,

linterprte, et Christophe Lebreton, concepteur du

dispositif interactif.

Chaque partie de la pice va exploiter un type

diffrent dcriture musicale et dinteraction entre les

gestes de linterprte et le rsultat sonore et visuel. Par

exemple, la premire partie est compose des gestes

flous qui tracent des chemins dans le sens horizontal et

vertical de la scne avec des ponctuations dautres

gestes trs courts, le rsultat sonore suit les gestes, avec

lalternance entre sons longs et sons courts ; le visuel va

seulement reproduire la trajectoire de ces gestes. La

deuxime partie est compose de beaucoup de gestes

emprunts Silence Must be! alterns par des

trajectoires floues qui dialoguent avec la premire

partie. Dans la section finale simpose une continuit

entre sons et gestes, linterprte va dclencher des sons

percussifs avec les mmes gestes silencieux du dbut de

cette partie. La troisime partie est entirement marque

par une sorte de peinture de lumire, lcriture indique

des formes que linterprte doit dessiner dans le vide :

des parenthses, des serpents, des guirlandes, des

labyrinthes, etc. Chaque forme dessine correspond

aussi une forme sonore spcifique, qui est manipule

en fonction do commence chaque action dessine, sa

vitesse, son parcours horizontal et/ou verticale, etc.

Dans la table suivante (Table 1, page suivante), nous

prsentons les interactions entre les gestes prdominants

dans chaque partie de la pice et ses rsultats sonores et

visuels. Nous choisissons dans ce cas de partir des

aspects perceptifs dans la partition et de

lenregistrement vido de la pice. Donc, nous parlons

des interactions perceptibles entre gestes et images et

gestes et sons.

Si nous pensons en terme despace composable, en

tant que lensemble des variables, des oprations, de

traitements et aussi des contraintes avec lesquelles on

compose, que nous indique cet exemple ? Nous

commencions lexpos sur De Mey en disant quil

travaille avec la construction dun vocabulaire et dun

systme dquivalences; si nous regardons la table

suivante, nous constatons que chaque partie explore un

vocabulaire spcifique de gestes, qui procure des

rsultats sonores et visuels en relation avec le dispositif

interactif. En regardent en dtail chaque partie nous

comprenons quil existe plusieurs niveaux de relation

10

Light Music est une coproduction entre Charleroi-Danses et

GRAME.

entre les composants de la pice : la seule causalit du

geste provoque un son ; le mapping entre un ou

plusieurs variables gestuelles contrle des paramtres

sonores ; la similarit visuelle du geste et ses

consquences sonores, o la ressemblance entre les deux

est donne pralablement par l'criture ; le mme

traitement entre les images et le son; et la rutilisation

du matriau dautres uvres. On peut noter quun

niveau nexclut pas lautre, ils peuvent apparatre

ensembles dans un mme contexte, cest justement la

superposition et la variation de ces diffrents niveaux

qui garantissent un caractre dynamique au droulement

temporel de Light Music, par exemple laccumulation

graduelle de boucles dans la partie IV parallle

lutilisation des chantillons percussifs, ou les diffrents

formes de mapping dans les dessins de la partie III.

Dune faon gnrale les oprations qui habitent cet

espace composable sont de lordre dun travail sur la

simultanit et la causalit entre les trois moyens. Cela

consiste connecter les causes gestuelles et leurs

consquences sonores et visuelles dans diffrentes

formes possibles, et aussi les faire voluer et se

transformer ensembles dans le temps, tablir des

interactions.

Partie I

Mouvement [partition] : combinaison entre

mouvement de rotation des mains avec

dplacement vertical et horizontal (1) ; rotations

trs rapides sans dplacement horizontal et

vertical (2) ; mme position de main avec

dplacements rapides horizontaux et/ou verticaux

(3).

Interaction entre gestes/sons [dispositif] : la

vitesse dans laxe horizontal et vertical opre les

changements de paramtres sonores, comme

laltration de la frquence plus prominente dans

les filtres et rsonateurs ; opposition sonore entre

les gestes flous et lents et entre les gestes courts et

ponctuels.

Interaction entre images/gestes [dispositif] : le

dispositif reproduit seulement les gestes effectues

dans la lumire.

Partie II

Mouvement [partition] : gestes scniques (1) et

de chef (2) emprunts de Silence must be ! ;

dessins de formes spcifiques dans le vide : la mer

(3) et la sphre.

Interaction entre gestes/sons [dispositif] :

gestes silencieux (sans interaction) ; dans le

dessins la vitesse opre les changements de

paramtres des filtrages ; les gestes de chef

dclenchent les chantillons de sons percussifs.

Interaction entre images/gestes [dispositif] : le

dispositif reproduit les gestes effectues dans la

lumire et laisse ses traces.

Partie III

Mouvement [partition] : plusieurs dessins de

formes spcifiques : parenthses (1), fil tir (2),

spirales, etc.

Interaction entre gestes/sons [dispositif] :

linteraction est effectue par plusieurs

paramtres groups: vitesse, taille et direction.

Par exemple : la vitesse de la double hlice

modifie lintensit sonore, chaque point darrt

dans la descente rauque gnre un dclic, dans

quelques gestes cest tablie la relation de laxe

horizontal (haut bas) et lespace frquentiel

(aigu grave), comme dans les labyrinthes, etc.

Interaction entre images/gestes [dispositif] : le

dispositif suit la trajectoire des mains de

linterprte et laisse ses traces pour quelques

secondes, gnrant une sorte de peinture de

lumire.

Partie IV

Mouvement [partition] : dessins (1) et mlange

entre des gestes mcaniques et des trajectoires

spatiales indiques par flches, qui donnent une

caractristique plus plastique ces gestes (2).

Interaction entre gestes/sons [dispositif] : dans

le dessin, il y a un dclenchent des enchantions de

textures sonores qui sont rpts en boucle et se

superposent avec les autres; les gestes mcaniques

dclenchent dautres chantillons, principalement

de sons percussifs.

Interaction entre images/gestes [dispositif] : la

trajectoire de la peinture de lumire des dessins

est rpte en boucle, chaque nouveau dessin est

superpos avec les dessins antrieurs ; dans les

gestes mcaniques le dispositif reproduit le gestes

excut dans la lumire; la fin de la partie

linterprte intervient avec son corps entier dans

limage.

Partie V

Mouvement [partition] : criture dans le vide

du mot SILENCE; langage de signes de deux

phrases : il faut avoir un chaos lintrieur de

soi pour enfanter une toile qui danse F.

Nietzche (1) et silence must be ; gestes de chef

(2).

Interaction entre gestes/sons [dispositif] :

changement de la bande sonore synchronise avec

le langage de signes (indiqu dans la partition),

les gestes du chef dclenchent les chantillons de

sons percussifs.

Interaction entre images/gestes [dispositif] :

dans toute cette partie le dispositif produit la

peinture de lumire des gestes.

Table 1. Diffrentes interactions prsentes dans Light Music.

En soulignant lusage de la notion de mouvement

comme moyen principal de convergence, on peut

observer que lextension intermediale du musical dans

les uvres de Thierry De Mey, seffectue en premier

lieu dans une convergence avec la danse, ceci en

appliquant le mme genre doprations entre les deux

moyens, lesquels font partie dune pense temporelle

qui va permettre au compositeur dlargir son champ de

travail vers ces extensions intermediales. La vido va

aussi contribuer cette dmarche, amplifiant des

convergences et crant des points de vue particuliers

dans la trame des polyphonies de mouvements, quils

soient danss, ou musicaux. Le numrique contribue

encore cette convergence en permettant des

interactions entre les diffrentes morphologies sonores,

entre lcriture instrumentale et llectronique et aussi

entre les gestes, les sons et les images comme nous

remarquons dans Light Music.

Nous poursuivons notre questionnement en analysant

la dmarche de Georges Aperghis, et en nous focalisant

sur les dispositifs utiliss dans ses dernires uvres.

4.

GEORGES APERGHIS, LE DISPOSITIF

SCNIQUE COMME MOYEN DE

CONVERGENCE INTERMEDIALE

Quant lextension du musical un autre moyen

dexpression, on doit pour commencer souligner

quAperghis a depuis longtemps tendu le musical au

domaine du thtre, en faisant converger lcriture

musicale et criture thtrale. Lintgration des

technologies numriques sur scne, pour ainsi dire leur

mise en scne, lamne recourir au dispositif

scnique de type multimdia.

La potique dAperghis voque dj des

convergences et interactions entre des lments

htrognes. Le compositeur va concevoir le thtre

musical comme une vritable polyphonie ; les

composants du spectacle (costumes, lumire, dcors,

etc.) qui dans lopra ou le thtre ancien ont t penss

en fonction dune lecture musicale dun livret

proposant des situations dramatiques linaires du type

cause et effet - sont librs pour tre organiss dune

faon autre. Le rcit est aussi boulevers, il ny a que

des fragments de textes ou de contrepoints d'histoire

diverses (qui se tissent entre elles) [2].

J'ai envie de dconnecter la cause et les effets. De

dire que l'action 2 n'est pas le rsultat de l'action 1, que

a n'a rien avoir. Dans le thtre traditionnel europen,

si quelquun fait une action, c'est parce que c'est une

rponse l'action prcdente, c'est ce qu'on appelle la

psychologie, le personnage se comporte d'une faon

psychologique, donc il y a une relation d'enchanement

psychologique [...]. Ce qui m'intresse c'est d'arriver a

dconnecter au maximum tous les composants et les

remettre ensemble autrement, grce au dispositif [6].

Dans cet effort de dconnecter et de librer des

composants du thtre musical, Aperghis va aussi

manciper le corps des interprtes travers sa propre

criture, qui deviendra gnratrice de comportements

physiques. Cest l une caractristique trs marquante de

ses pices vocales. Nous pouvons citer les pices

comme Rcitations (1978) ou Quatorze jactations

(2001), qui sont trs loignes dans le parcours du

compositeur, mais qui la fois concrtisent cette

dmarche dans laquelle lexploitation de divers modes

de jeu vocaux construit une criture incarne. On entend

dans ces pices des rythmes cres par constantes

alternances entre les diffrents comportements vocaux :

entre le chant, les murmures, le rire, la voix inhale

parlant de plusieurs manires diffrentes. Nous pouvons

dire quil existe des interactions entre cette criture et

les textes, cest quAperghis va appeler le systme des

masques [16], le compositeur va appliquer des modes

de jeu vocaux, mais aussi gestuels, dans un texte

comprhensible pour bouleverser sa comprhension. Il y

a donc il y a une confrontation entre le texte e ces

masques sonores et gestuels.

Nous proposons daborder la question de lextension

du musical dans trois uvres dAperghis : Machinations

(2000), Avis de tempte (2004) et Luna Park (2011)11.

Dans ces uvres rcentes, Aperghis propose un

dispositif scnique qui concentre en soi mme le son, les

images, le texte et les actions des interprtes. On

pourrait assimiler ces dispositifs des espaces scniques

composs, porteurs du potentiel de luvre. Aperghis

les assimile pour ainsi des partitions.

Un dispositif qui permet de structurer, de distribuer,

le son, le comportement [des interprtes], des images et

le texte. a c'est vraiment un dispositif qui la fois est

un dispositif musical, parce que c'est la musique qui fait

tout a. Donc, ce qui s'appelle la partition est en mme

temps un dispositif scnique qui correspond la

partition. C'est une espce de double. Un dispositif

scnique qui permet la partition de fonctionner, pas

seulement au niveau sonore, mais aussi visuellement.

Donc, ce dispositif l est une chose trs importante pour

moi. Il faut trouver la chose la plus conomique, la plus

simple, mme si a va apparatre trs compliqu, pour

moi c'est la plus simple, qui distribue tout a. Qui

permet tout a d'exister [6].

Machinations (2000), pour quatre voix de femmes,

lectronique et vido, met en place toutes les questions

abordes antrieurement par Aperghis. Le dispositif

scnique, dvelopp par Daniel Lvy, est compos de

quatre tables avec des lumires et camras, qui

enregistrent les mouvements de mains et des objets qui

sont poses sur elles et les projettent dans les quatre

crans derrires les interprtes (Figure 2, page

suivante).

Olivier Halvy [18] parle de quatre diffrents types

darticulation entre les diffrents moyens de

Machinations: amplifications, quand les images

concrtisent le contenu du texte ; dformations, quand

une des interprtes reprend le matriau de lautre dune

faon diffrente ; dissociation, quand lobjet manipul

est mconnaissable dans limage projete cause du

changement dchelle et dangle de prise de vue ;

explicitation, lorsque les images et les phonmes

rendent visibles certains aspects implicites des textes

logiques . Ce sont l des exemples des interactions

entre les comportements des interprtes, les images et le

texte, qui convergent grce au dispositif. On peut noter

aussi que Machinations est la premire pice dans

laquelle Aperghis va utiliser llectronique, qui a t

dveloppe par Olivier Pasquet et Tom Mays et a t

pense comme un agent transformateur. Le compositeur

va parler du dispositif informatique musical comme

dune sorte de parasite [3], lorsquil casse,

transforme et multiplie les voix. Ceci est renforc par la

prsence des assistants musicaux sur scne qui

interviennent sur des situations prsentes, comme des

machinistes, qui suspendent le flux musical et mme le

11

Machinations est une coproduction de l'IRCAM-Centre Pompidou,

Westdeutscher Rundfunk Kln, Luna Park est une production de

l'IRCAM-Centre Pompidou et Avis de tempte est une production de

l'Opra de Lille, coproduction Lille 2004, Opra de Nancy et de

Lorraine, IRCAM-Centre Pompidou.

sens des vnements et les guide selon leur propre

volont.

En coutant et en regardant Machinations nous

constatons que la convergence entre le sonore, le visuel

et le corporel se produit travers une conduite musicale.

Chaque action sur les tables doit avoir sa propre

enveloppe temporelle, cest dire, commence et sarrte

sur des points spcifiques avec une vitesse et intensit

dtermines. Ainsi sont construits des contrepoints entre

le flux de phonmes et les actions des simultanits,

oppositions et complmentarits et aussi entre chaque

action projete dans les crans. Le texte est trait partir

dune logique similaire, par exemple il y a un processus

dornementation dune voyelle par des consones, et

mme si un texte intelligible est mis en place il peut tre

dirig vers le musical, avec des accents sur de mots

spcifiques, avec des variations sur le mode de jeu vocal

de chaque mot, etc. Cest justement en composant cette

polyphonie sonore, visuelle, corporelle et aussi de sens

quAperghis opre une extension du musical.

Figure 2. Dispositif scnique de Machinations (photographie de Agns Fin, IRCAM).

Avis de tempte, opra, prsente un dispositif

scnique compos de sept crans mobiles, qui rappellent

des cerfs-volants suspendus sur la scne et une tour

centrale avec des lumires et des camras. Ceci a t

dvelopp par Peter Missotten et Kurt dHaeseleer (de

Filmfabriek). Au-del de ces camras, lactrice/danseuse

Johanne Saunier porte deux mini-camras sans fil dans

ses mains. Au centre nous avons lensemble

instrumental et les chanteurs au fond.

Le dispositif est une machine dobservation [17]

qui capte le mouvement des interprtes sur scne et les

distribue sur les crans. Comme chaque camra

enregistre un point de vue spcifique, les images ne sont

pas identiques, les mouvements sont toujours autour du

centre et en chaque cran est projet une partie de ce

parcours. Cette trajectoire rptitive donne aux images

un caractre de systme autonome, vivant, qui a sa

propre logique . Quant Johanne Saunier, elle

manipule des camras de faon produire des images

toujours en mouvement. Les images des interprtes sont

mixes avec dautres, et aussi entre elles-mmes, crent

des nouvelles possibilits de celles ralises sur la

scne.

La partie musicale lectronique a t compose en

collaboration avec Sbastien Roux avant la partie

instrumentale, ce sont des squences qui sont

dclenches pendant le spectacle qui ponctuent et

contrastent avec la partie de lensemble et des voix. Les

claviristes vont aussi diffuser les sons de la partie

lectronique.

Nous avons des interactions dans Avis de tempte

entre images et position spatiale des interprtes, entre

les mouvements de la danseuse et les images, entre

llectronique et lcriture instrumentale. Le livret est

pour ainsi dire un assemblage de fragments divers,

comme pour Machinations. En fait, dans Machinations

et Luna Park aussi, il ny a pas une ide totale de

luvre prconue, mais plutt un ensemble de

fragments indpendants de musique, de texte et

dimages qui sont agences pendant le processus de

montage du spectacle. Par exemple, dans Machinations

la partition dfinitive sur support papier est construite

aprs la cration de la pice en tant que dispositif, cest

la trace visible rsultant de la trajectoire de luvre.

Dans cette partition on retrouve le texte, les indications

de caractre pour la voix, et les cues de l'lectronique, il

n'y a beaucoup de dtails de la cration de la pice. Se

pose alors une question: comment faire pour noter cette

musique, qui est compose dun dispositif dlments

sonores, visuels, textuels et aussi des comportements

physiques. Ou du moins, comment faire pour exploiter

la pice par le moyen de la partition traditionnelle.

Dans Luna Park, le dispositif scnique dvelopp

aussi par Daniel Lvy est compos par quatre

compartiments dans lesquels les interprtes sont

confins, chacun tant quip de camras de

surveillance, des lumires et d'un cran de faade ;

derrire les quatre compartiments il y a galement un

grand cran (Figure 3). Nous avons aussi deux capteurs

de mouvement dans les mains de Richard Dubelski.

Figure 3. Dispositif scnique de Luna Park (photographie de Sylvia Gomes, IRCAM).

Le diagramme suivant (Figure 4, page suivante)

prsente le rseau dinteractions entre les composants de

Luna Park, nous pouvons citer quelques exemples : (1)

soit travers les partitions, soit travers les textes,

lcriture est gnratrice des actions des interprtes, il y

a linverse aussi, Johanne Saunier va construire ses

mouvements partir des caractristiques des textes, par

exemple, une squence de mouvements qui suit des

rptitions des mots ou des phrases ; (6) ces actions sont

conues pour se mettre en place dans les compartiments

du dispositif; (2) llectronique et lcriture interagissent

par le traitement en direct des fltes et de la voix et par

les capteurs de mouvement qui dclenchent des

chantillons sonores, manipulent les paramtres de la

synthse vocale et de la transformation prosodique [1] ;

(3) ces capteurs et le traitement en direct permettent

galement linteraction entre des actions et

llectronique musicale, et les camras crent

l'interaction des interprtes avec la vido ; (4) la

disposition des camras permet de construire plusieurs

points de vue des actions et des corps des interprtes, la

qualit des tissus des crans crent des superpositions

entre des images projetes et les actions sur la scne, le

grand cran au fond cre des perspectives ; (5) les

lumires du dispositif transforment des images des

interprtes enregistres en direct.

Comme nous le disions plus haut, dans la cration de

Luna Park la plupart des lments sont agencs dans le

processus de montage du spectacle, il n'y a pas une

globalit prconue de la pice. Donc on observe quil

ny a pas une hirarchisation des interactions et une

logique temporelle de conception de l'uvre. Cest ce

dispositif qui tablit les possibilits de relation entre

tous les composants, entre les images, les sons et les

actions et donc la convergence musicale entre les media.

Georges Aperghis dj a effectu une extension du

musical partir de son propre travail d'criture, en

rencontrent une manire de faire converger la musique

et le thtre, soit pour incarner lcriture musicale de

comportements physiques, soit pour obtenir la

musicalit d'une criture textuelle. Avec l'lectronique et

le dispositif scnique multimdia, il peut tendre sa

dmarche musicale en crant de nouvelles possibilits

dinteraction entre les lments scniques prsents dans

les polyphonies de ses uvres. Ainsi des images

peuvent suivre, ou conduire, des actions des interprtes;

des camras et des crans peuvent spatialiser des

comportements physiques musicaux sur scne;

l'lectronique peut multiplier et transformer des voix et

des instruments, etc.

Figure 4. Diffrentes interactions prsentes dans

Luna Park

5.

CONCLUSION

Du point de vue du musicien, le recours

lintermedialit peut passer par lextension de

lapproche musicale dautres domaines dexpression

artistique : vido, danse, thtre, arts de la scne ; autant

de moyens que lintroduction du numrique aura permis

de faire converger avec lcriture musicale. On a essay

de montrer ici lapproche de deux compositeurs qui ont,

lun avec la danse, lautre avec le thtre, trouv des

voies singulires pour arriver des formes propres, des

formes mixtes, tendues dautres media. En interaction

avec la danse, De Mey a tir de la notion de mouvement

les moyens de faire converger de faon musicale

dautres media donns par le numrique (recours

linformatique musicale, la vidonumrique). Au-del

de la premire tape du thtre musical, Aperghis, en

dfinissant

des

dispositifs

scniques-partition

intermediales, a su renouveler la notion mme de

partition musicale, de lcriture linterprtation de

luvre, l encore en intgrant les moyens offerts par les

technologies numriques de la scne.

Sur un plan mthodologique, cette tude est une

premire approche. On devrait pouvoir aller encore plus

loin dans lexamen des manires de faire des

compositeurs, et de leurs environnements conceptuels et

espaces composables.

Comme on la dit en introduction, nous nous

intressons aux approches recherche/cration et

comment ces deux activits salimentent lune lautre,

pour avancer sur le terrain de la composition musicale.

En quoi examiner les manires de faire dun De Mey ou

dun Aperghis nous est-elle utile dans la recherche

comme dans la cration ? Cela nous permet de faire

ressortir quelques notions qui contribuent faire

merger une pistmologie de la composition musicale,

comprise comme lensemble des concepts qui

alimentent une communaut de pense dans un style

donn. Ici la communaut des compositeurs qui manient

la mixit en ltendant dautres media, soit dj

existants, la danse, le thtre, et/ou se dployant avec le

dveloppement exprimental puis massif du numrique.

Quest-ce qui dans lapproche des compositeurs peut

faire converger musicalement plusieurs media? Questce qui est musicable ? De Mey identifie et traite dans

cette perspective le mouvement comme moyen, manie la

multitemporalit, la rythmicit, la mise en espace.

Aperghis procde musicalement larticulation des

divers media dans le dispositif scnique, et cest ce qui

constitue la partition de luvre. Dans le contexte de

lintermedialit, comment se construit le musical ? Voil

une question simple laquelle la musicologie, irrigue

par lexamen de la cration musicale, devrait pouvoir

rpondre.

6.

REFERENCES

[1] APERGHIS, G., BELLER, G. Contrle gestuel de

la synthse concatnative en temps rel dans Luna

Park , Rapport de recherche et dveloppement,

IRCAM, Paris, 2011. Disponible en ligne.

[2] APERGHIS, G. Quelques rflexions sur le thtre

musical , in. GINDT, A. Georges Aperghis: le

corps musical. Actes Sud, Paris, 1990, pp. 61.

[3] APERGHIS, G. Machinations. Paris, IRCAMCentre Pompidou, 2002, pp. 8 (note de programme).

[4] BENJAMIN, W. Loeuvre dart lpoque de sa

reproduction mcanis , in. Ecrits Franais, Folio

Essais, Paris, 1991, pp. 147-248.

[5] CARVALHO, G. Formaliser la forme , Journe

d'Informatique Musicale, Paris, 2005. Disponible en

ligne.

[6] CASTELLANI, F. M. Entretien avec Georges

Aperghis. Paris, 2012.

[7] CASTELLANI, F. M. Entretien avec Thierry De

Mey. Enghien-les-Bains, 2012.

[8] DEBRAY, R. Introduction la mdiologie. Paris,

PUF, 2000.

[9] DE MEY, T. How to know the dancer from the

dance... , in. LAUXEROIS, J. , SZENDY, P. De la

diffrence des arts. L'Harmattan/ IRCAM, Paris,

1997.

[10] DE MEY, T. Light Music. 2007 (partition).

[11] DE MEY, T. Pices lectroniques: scies, bonds,

empreintes...Bruxelles: Sub Rosa, 2004 (livret du

CD).

[12] DE MEY, T. Silence Must be!. 2002 (partition).

[13] DE MEY, T. Tools for movement composition:

memo of workshop. Bruxelles, 2007.

[14] DE MEY, T. Tippeke. 1996 (partition).

[15] DE MEY, T. Un compositeur, une uvre: Thierry

De Mey, Tippeke, film et musique, pour violoncelle

et lectronique. IRCAM, Paris, 1998 (note de

programme).

[16] GINDT, A. Georges Aperghis: le corps musical.

Actes Sud, Paris, 1990, pp. 89.

[17] DHAESELEER, K. Dispositif scnique:

rencontre avec Kurt D'Haeseleer , in. HOUDART,

C. Avis de Tempte: Georges Aperghis. Intervalles,

Paris, 2007, pp. 27.

[18] HALVY, O. Le dispositif et l'vnement: les

nouvelles technologies sur la scne thtrale ,

Musica Falsa, No. 18, MF, Paris, 2003, pp. 28.

[19] PLOUVIER, J-L. Fragments fibonacciens: Anne

Teresa De Keersmaeker et la musique , in.

ADOLPHE, J-M., JANSEN, S., LUYTEN, A. et al.

Rosas: Anne Teresa de

Keersmaeker. La

Renaissance du Livre/ Rosas, Tournai/Bruxelles,

2002, pp. 279.

[20] MCLUHAN, M. Understanding media. Mc GrawHill Book Company, New York, 1964.

[21] VAGGIONE,

H.

Perspectives

de

l'lectroacoustique , Chimre, n 40, 2002, pp. 5767. Disponible en ligne.

[22] VALRY, P. Discours prononc au deuxime

congrs international desthtique et de science de

lart (1937), in. Varit (4), Gallimard, Paris, 1939,

pp. 235-265.

Vous aimerez peut-être aussi

- PFE BookDocument16 pagesPFE BookNawel GharsalliPas encore d'évaluation

- OnePlus 8 User Manual FRDocument144 pagesOnePlus 8 User Manual FRozan036777proPas encore d'évaluation

- French Grammar Placemat PG 1Document1 pageFrench Grammar Placemat PG 1Медина ГусейноваPas encore d'évaluation

- 141 Penerei FubáDocument1 page141 Penerei FubáRogério d'AlmeidaPas encore d'évaluation

- AILANE, Sofiane - Le(s) Lieu (X) Du Hip-Hop Au BrésilDocument17 pagesAILANE, Sofiane - Le(s) Lieu (X) Du Hip-Hop Au Brésilg.lotusPas encore d'évaluation

- CM 162MI FranceseDocument11 pagesCM 162MI Franceseapi-36958140% (1)

- Sku 116632Document5 pagesSku 116632PeppeDenaroPas encore d'évaluation

- AGC Prescriptions Chutes NBN S 23-002Document2 pagesAGC Prescriptions Chutes NBN S 23-002nicolas.parentPas encore d'évaluation

- Introduction MUSIQUEDocument5 pagesIntroduction MUSIQUEJules BeugrePas encore d'évaluation

- 25 Ajuva Fiche EchelleCrinoline 2023 V1Document2 pages25 Ajuva Fiche EchelleCrinoline 2023 V1chibimohamedbachirPas encore d'évaluation

- PronomsSintaxeNegativeInterrogat Julián ZapataDocument2 pagesPronomsSintaxeNegativeInterrogat Julián Zapatajulian_montoya_3Pas encore d'évaluation

- Guide Pratique Des EchecsDocument33 pagesGuide Pratique Des Echecsdomson100% (5)

- Gagner100 EloDocument10 pagesGagner100 Elomaximin100% (1)

- Kaufman Beyond Bluegrass RhythmDocument23 pagesKaufman Beyond Bluegrass Rhythmoverture321100% (1)

- Guide Touristique Seine TillesDocument60 pagesGuide Touristique Seine TillespstbPas encore d'évaluation

- Initiation InformatiqueDocument31 pagesInitiation InformatiqueChaibou Dramé100% (1)

- Dune Imperium VFDocument16 pagesDune Imperium VFdoyoubillyPas encore d'évaluation

- Ford-Transit 1997 ES Manual de Taller Diagrama Despiece E5420ed2cdDocument1 607 pagesFord-Transit 1997 ES Manual de Taller Diagrama Despiece E5420ed2cdAdela RomeroPas encore d'évaluation

- Conference Trompe D - Eustache Et Manoeuvres D - Equilibrage - Salon de La Plongée 2014Document37 pagesConference Trompe D - Eustache Et Manoeuvres D - Equilibrage - Salon de La Plongée 2014Alphonso Di BonarelliPas encore d'évaluation

- La Vigne A Raisins de TableDocument4 pagesLa Vigne A Raisins de TableAMIROCHEPas encore d'évaluation

- Les II V I Dans Le Jazz PDFDocument7 pagesLes II V I Dans Le Jazz PDFMario StiflerPas encore d'évaluation

- Impression, Soleil LevantDocument12 pagesImpression, Soleil Levantchiara.20081990Pas encore d'évaluation

- Présentation Et Construction Avec Sweet Home 3DDocument41 pagesPrésentation Et Construction Avec Sweet Home 3DJules RenardPas encore d'évaluation

- Tutoriel Asd BetonDocument6 pagesTutoriel Asd BetonRedouane TebbounePas encore d'évaluation

- Modèle de Contrat D'écriture /et/ de Réalisation Pour Un DocumentaireDocument15 pagesModèle de Contrat D'écriture /et/ de Réalisation Pour Un DocumentaireNaina RavahitrarivoPas encore d'évaluation

- P PB06 40 CM PDFDocument7 pagesP PB06 40 CM PDFYoussef CoulibalyPas encore d'évaluation

- OpenGl-Les Buffers PDFDocument5 pagesOpenGl-Les Buffers PDFSalma SekkatPas encore d'évaluation

- Bibliographie 17Document8 pagesBibliographie 17Sarah JunckerPas encore d'évaluation

- Classeur 1Document13 pagesClasseur 1Chou ChenePas encore d'évaluation

- Myford Super7 Installation Et ReglagesDocument38 pagesMyford Super7 Installation Et ReglagesHERMI NoureddinePas encore d'évaluation