Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Capital Is Me

Capital Is Me

Transféré par

Traore MohamedTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Capital Is Me

Capital Is Me

Transféré par

Traore MohamedDroits d'auteur :

Formats disponibles

Le système capitaliste

A. Qu’est-ce que le capitalisme ?

- inspiration de MARX

- Capitalisme et économie de marché

- Accent sur les facteurs culturels et politiques avec BAECHLER

B. La grande transformation

- BRAUDEL et les 3 étages de la vie économique

- MARX et le processus d’accumulation primitive du capital

- POLANYI et le marché

C. Un capitalisme ou des capitalismes

1) L’évolution des capitalismes

- capitalisme sauvage et néocapitalisme

- capitalisme concurrentiel et capitalisme des grandes unités

2) les modes de régulation du capitalisme

- le mode de régulation concurrentiel

- le mode de régulation monopoliste

- période de gestation d’un nouveau mode de régulation

3) le capitalisme diversifié contemporain

4) l’avenir du capitalisme

- FUKUYAMA

- SEN

- Capitalisme est-il immortel ? :

*la théorie marxiste

*la thèse de SCHUMPETER

*la thèse de la société postcapitaliste

*la thèse du renouveau

*l’esprit du capitalisme

D. Allons-nous vers un capitalisme mondial ?

1) Le point de vue critique

2) Les approches comparatives

E. Capitalisme et justice sociale

LES SYSTEMES ECONOMIQUES

Le système capitaliste

Un système est un ensemble d’éléments interdépendants. Les éléments ne sont pas simplement juxtaposés, le

système est doté d’un mécanisme de régulation qui tend, sauf en cas de crise majeure, à assurer sa reproduction, càd la

stabilité et son dynamisme.

Un système économique concerne les relations entre la production, la répartition, et la consommation des biens

et services.

HEILBRONER ( ? ) distingue trois grands principes de fonctionnement des systèmes économiques : la tradition,

l’autorité et le marché.

Le système économique n’est pas séparable de l’ensembles plus vaste que constitue le système social : les relations

de parenté ou de pouvoir, les croyances ou les pratiques religieuses ne sont pas totalement séparables de la sphère

économique et dans certains cas, ces structures sociales jouent un rôle essentiel dans la régulation des activités

économiques.

A. Qu’est-ce que le capitalisme ?

La définition du capitalisme est problématique. Comme l’écrivait PERROUX, « Capitalisme est un mot de combat ».

Selon BRAUDEL, ce n’est qu’en 1902 avec la publication du livre de SOMBART Le capitalisme moderne que le terme

commence à se répandre.

En simplifiant, il existe trois grandes approches du Capitalisme :

1) Inspiration de MARX.

Le capitalisme est un mode de production dont le rapport social fondamental est le salariat : lorsqu’une partie

de la population ne peut subsister qu’en vendant sa force de travail sur le marché. C’est la transformation de la force de

travail en marchandise qui est au cœur du capitalisme. Pour MARX, toute économie marchande n’est pas capitaliste :

échanges marchands entre producteurs individuels.

Pour MARX, le capitalisme est un mode de production qui assure un développement important des forces productives,

mais dont l’existence est menacée à terme en raison de ses contradictions.

SCHUMPETER s’inspire de façon critique de Marx. Il met l’accent sur le rôle central de l’entrepreneur et des

innovations.

2) La seconde approche identifie le capitalisme et l’économie de marché

Dans les institutions marchandes on désigne les PDEM les pays que certains nomment capitalistes.

De nombreux économistes libéraux le définissent par la propriété privée du capital et de l’ensemble des

instruments de production, la liberté d’entreprise, le droit de transmettre son patrimoine par héritage, la régulation par

le marché.

Le capitalisme, ou économie de marché, est donc caractérisé par son caractère décentralisé et ce sont les

mécanismes de marché qui assurent la compatibilité des décisions individuelles à travers les signaux véhiculés par le

système des prix. Dans cette perspective, la liberté individuelle, l’efficacité et l’efficience sont simultanément assurés.

3) La troisième approche, dvpée par J.BAECHLER, met davantage l’accent sur les facteurs culturels et

politiques

qui sont considérés comme premiers ? aux facteurs économiques. Pour BAECHLER, les expressions « dvpt

économique », et capitalisme sont équivalentes, c’est le régime politique démocratique qui explique le capitalisme, car

ce sont les mêmes principes qui sous-tendent les deux modes d’organisation : liberté individuelle, respect des droits ( et

en particulier des droits de propriété) . le libéralisme politique et économique sont indissociables et ils sont au fondement

du capitalisme.

B. La grande transformation

Selon la définition que l’on adopte, on n’a pas la même vision de la dynamique capitalisme.

Pour BRAUDEL, il y a trois étages (ou trois strates) de la vie économique :

-le 1er est celui de la vie matérielle qui correspond aux activités domestiques, à l’autoconsommation, les échanges y

jouent un rôle mineur

-le 2ème est celui de l’économie de marché, des artisans, des commerçants, des marchés locaux, des colporteurs

-le 3ème est celui du capitalisme, du rassemblement des capitaux.

à le capitalisme n’est donc pas un système économique mais un type de rapport économique présent dans de nombreux

systèmes.

Pour MARX, le capitalisme en tant que mode de production est une réalité spécifique qui s’impose à partir de la

fin du 18ème siècle à travers le processus d’accumulation primitive du capital. Certains auteurs qui s’inspirent de MARX

considèrent que l’on observe bien avant la période de la RI, un capitalisme commercial, et un capitalisme bancaire.

à ils parlent donc d’un capitalisme industriel pour désigner la période d’étude privilégiée de MARX.

Pour POLANYI La Grande Transformation [1944]. Le marché s’est imposé au début du 19ème siècle lorsque

la logique marchande a triomphé dans la gestion des relations de travail (abrogation de l’acte de Speenhamland en

1834) et dans la gestion de la monnaie. Le règne de l’économie de marché n’a été possible qu’en raison du processus

de désencastrement de l’économie. La sphère économique a été progressivement pensée et pratiquée comme autonome

p/r aux domaines politiques ou religieux. Mais aucune économie ne peut fonctionner durablement sous l’empire exclusif

du marché, car celui-ci ne suffit pas à fonder le lien social. La période de l’entre-deux-guerres est celle de la grande

transformation, càd une période au cours de laquelle les forces de marché sont pour partie, mise sous le contrôle de l’Etat

et de la société.

àainsi le marché n’apparaît que dans une forme dominante de régulation que dans un contexte historique particulier.

Pour POLANYI, l’évolution doit se poursuivre et l’avenir de l’humanité est dans un socialisme démocratique.

C. Un capitalisme ou des capitalismes.

Si l’on passe de l’idéal-type du capitalisme à ses formes concrètes, on constate une grande diversité.

1) L’évolution des capitalismes

Au cours de l’histoire, lorsque le capitalisme (dans sa forme industrielle) devient dominant en Europe et aux USA,

on parle fréquemment du capitalisme sauvage caractérisé par la misère et la précarité ouvrière, comme par la brutalité

de la concurrence entre les entreprises et l’impact des crises de surproduction.

A ce capitalisme, on oppose un néo-capitalisme caractérisé par l’action régulatrice de l’Etat, l’amélioration des

conditions de vie ouvrière, l’absence de fluctuations importantes.

On peut aussi opposer un capitalisme concurrentiel qui caractérise la fin du 18ème et le 19ème à un capitalisme

des grandes limites qui prend naissance aux Etats-Unis fin 19ème. Pour LENINE, ce capitalisme de monopole conduit à

l’impérialisme qui constitue le stade suprême du capitalisme.

2) Les modes de régulation du capitalisme

La théorie de la régulation a mis l’accent sur le fait qu’au sein du mode de production capitaliste, plusieurs modes

de régulation peuvent fonctionner. Un mode de régulation résulte de la combinaison d’un régime d’accumulation et des

formes institutionnelles.

Par régime d’accumulation, on entend la façon dont s’organise l’accumulation du capital, son financement, le degré

des concentrations des entreprises.

Une forme institutionnelle est la codification des rapports sociaux fondamentaux (rapport salarial, contraintes

monétaires, intervention de l’Etat)

-le mode de régulation concurrentiel dans lequel le rapport salarial est principalement individuel, la contrainte monétaire

prend une forme métallique, l’intervention de l’Etat set limitée et l’ouverture mondiale relativement faible.

La régulation prend la forme de crises périodiques qui permettent, par dévalorisation d’une partie du capital et par une

baisse de salaires, d’augmenter le profit. Fin du 19ème à 1914.

-le mode de régulation monopoliste dans lequel le mode de régulation est institutionnalisé, la monnaie prend la forme de

monnaie de crédit, l’intervention de l’Etat est importante, l’ouverture mondiale croît.

La régulation se réalise par le biais de politique macroéconomique de l’Etat et grâce à l’inflation (qui allège les dettes

et favorise l’investissement). Il est lié au compromis fordiste : les salariés acceptent l’intensification du travail mais en

contrepartie augmentation de salaires régulière. Celle-ci augmente la demande de consommation et donc l’investissement

et la croissance. L’augmentation du capital permet des gains de productivité qui alimentent la hausse des salaires.

La théorie de la régulation permet de distinguer les petites crises qui ont une fonction régulatrice et les grandes crises

qui manifestent l’épuisement d’un mode de régulation et constituent une période de gestation d’un nouveau mode de

régulation.

-la période de l’entre-deux-guerres manifeste à la fois l’impossibilité d’un mode de régulation

concurrentiel de prix et le fait que les nouvelles formes institutionnelles ne sont pas encore mises en place.

-la période 1975-2000 peut être marquée par une grande crise qui marque l’épuisement du mode de

régulation monopoliste et à travers lequel se met en place un nouveau régime international (globalisation), un nouveau

rapport salarial (plus flexible), une nouvelle forme d’intervention de l’Etat (plus structurelle), un nouveau régime

d’accumulation caractérisé à la fois par l’importance de la finance (capitalisme patrimonial) et par un nouvel ordre

productif ( informatique, biotechnologie)

3) Le capitalisme diversifié contemporain.

Le capitalisme contemporain est diversifié. La théorie de la régulation insiste sur les spécificités nationales des

modes de production. Par exemple, le rapport salarial est moins individualisé aux USA qu’en Europe occidentale et l’est

davantage dans les pays scandinaves que dans les pays d’Europe du Sud. De même le Japon, a mis en place des formes

spécifiques de régulation (en crise) caractérisées par la forte imbrication entre l’Etat et les grandes firmes et par un fort

dualisme sur le marché du travail.

M.ALBERT : opposition du capitalisme anglo-saxon dans lequel le marché joue un rôle important et où la rentabilité

de CT est privilégiée et un capitalisme rhénan où l’Etat est beaucoup plus actif et dans lequel les banques et les groupes

industriels jouent davantage la carte du LT et de la cohésion sociale.

4) L’avenir du capitalisme

Le capitalisme est sorti vainqueur de sa confrontation avec le socialisme soviétique. Certains ont pu parler de la fin

de l’histoire (FUKUYAMA) en ce sens qu’il n’y aurait plus d’alternative au capitalisme.

Mais ce système économique est confronté à des défis redoutables : la mondialisation pose le problème d’une

gouvernance mondiale pour faire face aux inégalités de dvpt et aux problèmes écologiques.

Comme le souligne Armatya SEN (Nobel en 1998), le choix de l’économie de marché est compatible avec une

grande diversité de mode d’organisation sociale. Chaque pays peut choisir comment il entend répartir les richesses

produites et organiser la cohésion sociale.

Le capitalisme est immortel ?

- la théorie marxiste. Pour MARX, il ne faisait aucun doute que le capitalisme devait disparaître à

terme. Causes dans les contradictions du capitalisme : engendre une dynamique qui produit des effets contraires

à ses principes (la libre concurrence et la propriété privée) concurrenceàinnovationàconcentrationàbaisse

tendancielle du taux de profit et une exacerbation des conflits de classes.

Dans cette perspective, la disparition du capitalisme doit être précédée de crises allant en s’aggravant. Toutefois,

MARX n’exclue pas la possibilité que des facteurs extérieurs (découverte scientifique, organisation du travail)

contrecarre momentanément la baisse du taux de profit.

- la thèse de SCHUMPETER Elle est dvpée dans un chapitre de Capitalisme, Socialisme et

Démocratie [1942] intitulé « le capitalisme peut-il survivre ? ».

Les performances réalisées et réalisables par le système capitaliste sont telles qu’elles permettent d’écarter ?

d’une rupture de ce système sous le poids de son échec économique, mais le succès même du capitalisme mine les

institutions sociales qui le protègent.

La cause de l’autodestruction n’est pas économique mais sociale : elle tient à la disparition des classes sociales qui lui

sont utiles (les entrepreneurs) ainsi qu’à une diminution des valeurs bourgeoises et familiales.

- la thèse de la société post-capitaliste. Les transformations liées à la tertiarisation, aux

nouvelles technologies, débats autour du déclin des Etats-Nations laissent croire à l’émergence d’une

société post-industrielle, immatérielle ou de l’information.

Peter DRUCKER Post Capitalist Society [1993] annonce avec la révolution du management, l’émergence d’une

société post-capitaliste fondée sur le savoir.

- la thèse du renouveau : Plutôt l’émergence d’un nouveau capitalisme. Dans Histoire du

Capitalisme [1999], Michel BEAUD voit dans l’émergence du tertiaire et le rôle grandissant de la science,

le passage d’un capitalisme industriel à un capitalisme « technoscientifique », caractérisé par la montée des

services, l’organisation en réseaux, nouveaux types de produits…

Michel AGLIETTA analyse la situation actuelle comme le passage d’un capitalisme fordiste à un capitalisme

patrimonial, fondé sur l’actionnariat salarié et la « corporate governance », les fonds de pension…

l’esprit du capitalisme reste à savoir pourquoi le capitalisme a survécu. BOLTANSKI et CHIAPPELLO dans

Le Nouvel Esprit du Capitalisme estiment que grâce à la capacité d’esquiver les critiques qui lui sont adressées et de les

intégrer, qu’elles émanent des mvts sociaux ou qu’elles soient le fait des milieux intellectuels et artistiques.

Discours managérial A80-A90 a intégré les aspirations des A60 : responsabilisation, autonomie, mobilité..

D. Allons-nous vers un capitalisme mondial ?

1) Le point de vue critique

Déjà pour les marxistes léninistes, le capitalisme était voué à s’éteindre, par le jeu de l’impérialisme à l’échelle de

toute la planète.

Depuis les débats sur la mondialisation, la globalisation financière, essor du commerce mondial et NPI à capitalisme

mondial (A80-A90)

Dans les années 1970 Le Capitalisme Mondial Charles Albert MICHALET recommande de substituer le paradigme

de l’économie mondiale à l’économie internationaleà rôle des FMN depuis les A50.

Alain CAILLé : mégacapitalisme parfaitement insensible aux attaques effectuées sur une base seulement nationale.

Serge LATOUCHE : marché devenu planétaire sous l’emprise d’une méga machine liée à la technostructure.

2) Les approches comparatives

Les sociétés capitalistes les plus avancées continuent à présenter des divergences notables. Travaux de Michel ALBERT,

courants régulationnistes. Poids des institutions, des trajectoires nationales ou des phénomènes d’hybridation. La ? est

peu probable, chaque système productif se renouvelant en permanence en adoptant des innovations venues de l’extérieur

au contexte économique, social et culturel du pays.

Dans L’économie mondialisée, Robert REICH considère que l’extension de la sphère marchande à l’échelle de la planète

remet en question le concept d’économie nationale et rend obsolètes les particularismes nationaux du capitalisme.

E. Capitalisme et justice sociale

Cette question a opposé et continue d’opposer 3 grandes traditions de pensée :

- l’une encline à considérer que le capitalisme est dans son essence une source d’inégalités et doit donc être

dépassé (socialisme révolutionnaire)

- l’autre pensant au contraire qu’il profite au plus grand nombre (libéralisme)

- le capitalisme doit être régulé, encadré (social-démocrate)

Dès le 19ème , les libéraux réformistes comme JS MILL considèrent qu’il est possible de corriger les abus du capitalisme.

De fait, son dvpt est parallèle à la mise en place progressive d’une législation sociale :

- 1870, ère bismarckienne, France : lois limitant la durée du travail des enfants, des femmes puis des

ouvriers

- Mise en place des Etats Providence : répond au souci de concilier dynamique du capitalisme avec justice

sociale

- A70-A80 : Etat Providence, parenthèse n’était qu’une parenthèse dans l’histoire de du Capitalisme : remise

en cause de La Grande Transformation de POLANYI : dans le contexte de mondialisation, le capital

retrouverait sa véritable nature, essentiellement économique et désencastrée du social.

Fiche réalisée par Claire Talazac, IUFM de Paris, SES

Vous aimerez peut-être aussi

- Lacan, Fonction Et Champ de La ParoleDocument63 pagesLacan, Fonction Et Champ de La ParoleMiquel Figueras MoreuPas encore d'évaluation

- Voyage Aux Confins de La Conscience - Sylvie Déthiollaz & Claude Charles FourrierDocument271 pagesVoyage Aux Confins de La Conscience - Sylvie Déthiollaz & Claude Charles FourrierChri Cha100% (10)

- Le Plan de Communication Definir Et Organiser Votre Strategie de Communication de Thierry Libaert, Paris, Dunod, ReviewDocument3 pagesLe Plan de Communication Definir Et Organiser Votre Strategie de Communication de Thierry Libaert, Paris, Dunod, Reviewaguilarjovi50% (2)

- L'homme AntenneDocument2 pagesL'homme AntenneJérémiPerreaultPas encore d'évaluation

- Elaborer Un Cours de FLEDocument8 pagesElaborer Un Cours de FLEMarijaDomovićPas encore d'évaluation

- Mala HoraDocument21 pagesMala HoraMiraPas encore d'évaluation

- Exercices Les Mots Interrogatifs PDFDocument6 pagesExercices Les Mots Interrogatifs PDFMárcio SantosPas encore d'évaluation

- Resume Abaque Smith PDFDocument14 pagesResume Abaque Smith PDFZH HamzaPas encore d'évaluation

- Céline - Mea CulpaDocument34 pagesCéline - Mea CulpaWladimir Shroomskaiev100% (6)

- Les Verbes Et Leurs Prepositions PDFDocument113 pagesLes Verbes Et Leurs Prepositions PDFRafał Wójcik100% (3)

- Anonyme - La Cassette Du Petit PaysanDocument9 pagesAnonyme - La Cassette Du Petit PaysanAlainPas encore d'évaluation

- Ecole de VienneDocument52 pagesEcole de VienneNicole BrooksPas encore d'évaluation

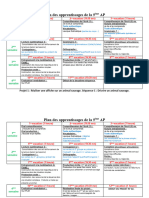

- Plan Des Apprentissages de La 5ème APDocument3 pagesPlan Des Apprentissages de La 5ème APMohand Iddir CherefPas encore d'évaluation

- Guide Redaction Mémoire MasterDocument17 pagesGuide Redaction Mémoire MasterTuyishime Irvin100% (1)

- 1839 Em24102015 PDFDocument23 pages1839 Em24102015 PDFelmoudjahid_dzPas encore d'évaluation

- Biographie de Yogi BHAJANDocument2 pagesBiographie de Yogi BHAJANMagnim Désiré KadouaPas encore d'évaluation

- Le Subjonctif Tableau Emplois b1Document2 pagesLe Subjonctif Tableau Emplois b1Helena AldazPas encore d'évaluation

- Activite Racine Carree 3Document3 pagesActivite Racine Carree 3skarnskaPas encore d'évaluation

- La Fondation AlFurqanDocument4 pagesLa Fondation AlFurqanAnonymous Fb0NsRPPas encore d'évaluation

- A1 4 - FLG - Pronoms en y - Fiche EnseignantDocument7 pagesA1 4 - FLG - Pronoms en y - Fiche EnseignantAlexandre LPas encore d'évaluation

- 49 MouvementsDocument7 pages49 MouvementsmobotoPas encore d'évaluation

- Image PublicitaireDocument2 pagesImage PublicitaireDelle Aristide SekrePas encore d'évaluation

- Pour Resister A La RegressionDocument29 pagesPour Resister A La RegressionChristophe Solioz100% (3)

- Mythes Et Théorie PDFDocument17 pagesMythes Et Théorie PDFHellen KarllaPas encore d'évaluation

- Les BerghwataDocument6 pagesLes BerghwataAwagnunPas encore d'évaluation

- Rapport de Stage CRIDocument21 pagesRapport de Stage CRILaâchach El Hassan67% (3)

- Identite Numerique Et EducationDocument211 pagesIdentite Numerique Et EducationCDISugerPas encore d'évaluation

- 7169 10 Demarches PedagogiquesDocument52 pages7169 10 Demarches PedagogiquesUdei DonPas encore d'évaluation

- ParolesDocument12 pagesParolesazerty12320Pas encore d'évaluation

- IntroductionDocument42 pagesIntroductionjamalPas encore d'évaluation