Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Transmission de Données PDF

Transmission de Données PDF

Transféré par

Mariam DhiebTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Transmission de Données PDF

Transmission de Données PDF

Transféré par

Mariam DhiebDroits d'auteur :

Formats disponibles

CPGE - PTSI - Ch. Coeffin CI.1.

Approche pluri-technologique des systèmes

.

Sciences Industrielles de l’ingénieur Transmission

. de données

FFiicchheess ddee ccoouurrss Les

. réseaux de communication

Compétence(s) :

Modéliser,

Caractériser un réseau,

Choisir un type de réseau à partir des exigences,

Paramétrer le raccordement à un réseau.

1. Mise en situation - Généralités

Les systèmes industriels contemporains sont rarement des systèmes isolés. Il est donc nécessaire qu’ils

puissent échanger des données avec d’autres systèmes.

La chaîne d’information devra donc être structurée physiquement et logiciellement pour assurer ces échanges

de données ou informations.

Depuis chaîne d’énergie

Vers chaîne d’énergie

La structure nécessaire aux échanges d’informations est appelée réseau de communication

Un réseau de communication peut être défini comme l’ensemble des ressources matérielles et logicielles

liées à la transmission et l’échange d’information entre différentes entités.

Suivant leur organisation ou architecture, les distances, les vitesses de transmission et la nature des

informations transmises, les réseaux font l’objet d’un certain nombre de spécifications et de normes.

Les informations échangées pourront être analogiques ou numériques ce qui conduit à quatre combinaisons

possibles entre les différents types d’information et les modes de transmission :

Encodage

Données Signal Bande de base

numériques numérique

Données Signal

analogiques analogique Transposition de fréquences

Les réseaux de communications peuvent donc être classés en fonction du type d’informations transportées et

de la nature des entités impliquées. On distingue ainsi trois principales catégories de réseaux :

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 1 sur 24

• Les réseaux de télécommunications

Ce sont les réseaux de communications les plus anciens. Ils ont à la base pour objectif l’acheminement de

communications vocales entre individus.

La parole pouvant être envoyée brute sous la forme d’ondes électromagnétiques, on parle alors de

communication vocale analogique, ou sous la forme d’une suite d’information binaire (‘0’ ou ‘1’) après avoir subis

un traitement appelé numérisation.

Parmi les réseaux de télécommunication, on retiendra :

- Le réseau téléphonique fixe RTC (réseau téléphonique commuté). C’est le réseau analogique de France

Télécom, on parle alors de réseau téléphonique commuté public (RTCP). C’est un réseau dont les

performances sont limitées (bande passante de 300 à 4 000 Hz) et qui peut facilement être perturbé.

La transmission de données numériques nécessite l'utilisation de matériels spécifiques pour faire la

conversion analogique « numérique. Ces appareils sont appelés modulateurs démodulateurs, d'où le nom

commun de « modem ».

- Le réseau téléphonique fixe RNIS (réseau téléphonique à intégration de services). C’est le réseau

numérique de téléphonie de France Télécom appelé Numéris.

- Les réseaux de téléphonie mobile. Depuis les technologies GSM ou GPRS, la téléphonie mobile a évolué

vers les réseaux de type 4G qui permettent la transmission de données et de voix au format numérique

avec un « très haut débit mobile », c'est-à-dire des transmissions de données à des débits théoriques

supérieurs à 100 Mb/s. En pratique, les débits sont de l'ordre de quelques dizaines de Mb/s selon le

nombre d'utilisateurs, puisque la bande passante est partagée entre les terminaux actifs des

utilisateurs.

• Les réseaux de télédiffusion

Plus récents que les réseaux de télécommunication, ils servent à la diffusion de canaux de télévisions entre les

studios TV et les particuliers. On retrouve les réseaux de distribution terrestre des câblo-opérateurs et les

réseaux satellites.

Parmi les réseaux de télédiffusion, on retiendra :

- Le réseau herztien analogique aujourd’hui remplacé par la TNT. La télévision numérique terrestre est

transmise sur ondes radio à travers l'espace terrestre de la même façon que la télévision analogique.

- Le câble (Numéricable en Guadeloupe), réseau de télédiffusion numérique,

- Le satellite (Canal Satellite GAntilles, Orange), réseau de télédiffusion numérique.

• Les réseaux téléinformatiques

Les réseaux téléinformatiques sont destinées à relier des équipements informatiques (serveurs, ordinateurs,

imprimantes …) pour :

L’échange de de données binaires issues d’applications ou processus informatiques tels que les traitements de

textes, les bases de données, ou les navigateurs Internet,

Le partage de ressources informatiques (imprimantes, disques durs, etc …).

Parmi les principaux réseaux téléinformatiques, on retiendra :

- Internet,

- Les réseaux nationaux (TRANSPAC,….),

- Les réseaux locaux (réseaux d’entreprises, réseau d’établissements scolaires, réseaux domestiques, ...).

PPoouurr llaa ssuuiittee ddee ccee ddooccuum

meenntt,, nnoouuss nnoouuss lliim

miitteerroonnss aauuxx rréésseeaauuxx ttééllééiinnffoorrm

maattiiqquueess..

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 2 sur 24

Les caractéristiques d’un réseau de transmission peuvent être abordées suivant plusieurs paramètres :

- La taille du réseau,

- La topologie du réseau,

- Le débit,

- Le(s) sens de circulation des données,

- Le mode de transmission,

- La synchronisation,

- Le support physique des données,

- L’accès aux données,

- Le mode d’échange des données,

- Le protocole de transmission des données.

2. Taille d’un réseau

On distingue différents types de réseaux selon leur taille (en terme de nombre de machines), ainsi que leur

étendue. Les réseaux privés sont des réseaux appartenant à une même organisation.

On distingue généralement trois catégories de réseaux :

- LAN (local area network)

- MAN (metropolitan area network)

- WAN (wide area network)

2.1. Local area network (LAN) :

LAN signifie Local Area Network (en français Réseau Local). Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs appartenant

à une même organisation et reliés entre eux dans une petite aire géographique par un réseau, souvent à l'aide

d'une même technologie (la plus répandue étant Ethernet).

La taille d'un réseau local peut atteindre jusqu'à 100 voire 1000 utilisateurs pour une distance de quelques

mètres à 1 kilomètre.

Un WLAN, Wireless Local Area Network, ou Wireless LAN, est un LAN mais qui utilise la transmission sans fil

(Wi-Fi, ...). Le mot wireless signifie "sans fil".

Par exemple, un hotspot Wi-Fi, c'est à dire un point d'accès Wi-Fi public comme on en trouve dans des lieux

publics tels qu'un hôtel, est un réseau local sans fil.

2.2. Metropolitan area network (MAN) :

Les MAN (Metropolitan Area Network) interconnectent plusieurs LAN géographiquement proches (au maximum

quelques dizaines de km) à des débits importants. Ainsi un MAN permet à deux noeuds distants de communiquer

comme si ils faisaient partie d'un même réseau local. Un MAN est formé de commutateurs ou de routeurs

interconnectés par des liens hauts débits (en général en fibre optique).

2.3. Wide area network (WAN) :

Un WAN (Wide Area Network ou réseau étendu) interconnecte plusieurs LAN à travers de grandes distances

géographiques (de la taille d’une région à la terre entière).

Les WAN fonctionnent grâce à des routeurs qui permettent de "choisir" le trajet le plus approprié pour

atteindre un noeud du réseau.

Le plus grand WAN est le réseau Internet. C'est un réseau de réseaux, sans centre névralgique, composé de

millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux.

3. Topologie d’un réseau

Un réseau informatique est constitué d'ordinateurs reliés entre eux grâce à des lignes de communication

(câbles réseaux, etc.) et des éléments matériels (cartes réseau, ainsi que d'autres équipements permettant

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 3 sur 24

d'assurer la bonne circulation des données). L'arrangement physique, c'est-à-dire la configuration spatiale du

réseau est appelé topologie physique.

Il faudra toutefois distinguer topologie physique et topologie logique. La topologie logique est la structure

logique d'une topologie physique ; elle définit comment se passe fonctionnellement la communication.

On distingue généralement les topologies suivantes :

3.1. Topologie en bus :

Une topologie en bus est l'organisation la plus simple d'un réseau. En effet, dans une topologie en bus tous les

ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission. Le mot « bus » désigne la ligne physique qui relie les

machines du réseau.

Un bus informatique est un système de communication entre les composants d'un réseau. Ce terme regroupe

habituellement le matériel constituant le support de communication (nappe, câble, fibre optique, piste, etc…) et

le logiciel. Ces deux aspects sont liés.

Cette topologie a pour avantage d'être facile à mettre en œuvre et de posséder un fonctionnement simple. En

revanche, elle est extrêmement vulnérable étant donné que si l'une des connexions est défectueuse, l'ensemble

du réseau en est affecté.

3.2. Topologie en étoile :

Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel central

appelé concentrateur (en anglais hub). Il s'agit d'une boîte comprenant un certain nombre de jonctions

auxquelles il est possible de raccorder les câbles réseau en provenance des ordinateurs. Celui-ci a pour rôle

d'assurer la communication entre les différentes jonctions.

Contrairement aux réseaux construits sur une topologie en bus, les réseaux suivant une topologie en étoile sont

beaucoup moins vulnérables car une des connexions peut être débranchée sans paralyser le reste du réseau. Le

point névralgique de ce réseau est le concentrateur, car sans lui plus aucune communication entre les

ordinateurs du réseau n'est possible.

En revanche, un réseau à topologie en étoile est plus onéreux qu'un réseau à topologie en bus car un matériel

supplémentaire est nécessaire (le hub).

En reliant des ordinateurs à un hub, la topologie physique sera l'étoile. Mais la topologie logique sera le bus.

C'est la topologie la plus courante actuellement. Omniprésente, elle est aussi très souple en matière de gestion

et dépannage de réseau. Le réseau Ethernet est un exemple de topologie en étoile. L'inconvénient principal de

cette topologie réside dans la longueur des câbles utilisés.

3.3. Topologie en anneau :

Dans un réseau possédant une topologie en anneau, les ordinateurs sont situés sur une boucle et communiquent

chacun à leur tour.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 4 sur 24

Le principe est assez simple : une machine connectée au réseau possède un jeton virtuel. Ce jeton, c'est une

autorisation de communiquer. Une fois que la machine a transmis ce qu'elle voulait, elle passe le jeton à la

machine suivante, et ainsi de suite. Si le détenteur du jeton n'a rien à dire, il le passe au suivant.

La topologie physique, ici le bus, définit la forme physique du réseau (ici le bus est un peu courbé !!!). La

topologie logique, ici le token ring, définit la manière de communiquer dans un réseau.

3.4. Topologie hierarchique :

Aussi connu sous le nom de topologie en arbre, le réseau est divisé en niveaux. Le sommet, le haut niveau, est

connectée à plusieurs nœuds de niveau inférieur, dans la hiérarchie. Ces nœuds peuvent être eux-mêmes

connectés à plusieurs nœuds de niveau inférieur. Le tout dessine alors un arbre, ou une arborescence.

3.5. Topologie maillée :

Une topologie maillée, est une évolution de la topologie en étoile, elle correspond à plusieurs liaisons point à

point. Une unité réseau peut avoir de 1 à N connexions point à point vers plusieurs autres unités. Chaque

terminal est relié à tous les autres. L'inconvénient est le nombre de liaisons nécessaires qui devient très élevé.

Cette topologie se rencontre dans les grands réseaux de distribution (Exemple : Internet). L'information peut

parcourir le réseau suivant des itinéraires divers, sous le contrôle de puissants superviseurs de réseau, ou grâce

à des méthodes de routage réparties.

L'armée utilise également cette topologie, ainsi, en cas de rupture d'un lien, l'information peut quand même

être acheminée.

3.6. Internet et les réseaux en général :

Internet est le nom donné à l'interconnexion de plusieurs réseaux, potentiellement de topologies différentes,

l'unification n'en étant faite qu'au niveau du seul adressage IP et d'un grand nombre de protocoles et de

règles. De ce fait, aucun des cas particuliers de topologies déjà citées ne s'applique; comme pour la plupart des

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 5 sur 24

grands réseaux, on dit d'Internet que sa topologie est quelconque ou encore hybride, et de toute

façon indépendante du plan d'adressage qui y est défini.

Les informations transmises par Internet permettent l'élaboration d'applications et de services variés comme

par exemple le courrier électronique, la messagerie instantanée, le FTP (transferts de fichiers) et le World

Wide Web.

L'accès à Internet peut être obtenu grâce à un fournisseur d'accès à Internet via divers moyens de

communication électronique : soit filaire (réseau téléphonique commuté (bas débit), ADSL, fibre optique

jusqu'au domicile), soit sans fil (satellite, 4G).

Un fournisseur d'accès à Internet (FAI), est un organisme (généralement une entreprise mais parfois aussi

une association) offrant une connexion à Internet.

Le terme en anglais désignant un FAI est Internet Service Provider (ISP) ou Internet Access Provider (IAP).

4. Débit - Robustesse d’un réseau

Le débit d’un réseau représente la quantité d'informations transmise via un canal de communication selon un

intervalle de temps donné. Le débit d'une connexion internet s'exprime généralement en kbits/s (kilobit par

seconde) ou encore en Mbits/s (mégabit par seconde).

Le débit d'une ligne ADSL peut être de 1024 kbits/s par exemple en réception.

En réception, cette valeur se réfère à la vitesse de transmission des données du fournisseur d'accès vers

l'ordinateur de l'internaute.

Le débit en émission (ou débit ascendant) reflète la quantité des données transmises de l'ordinateur d'un

internaute vers son fournisseur d'accès.

Toutefois, les débits annoncés par les fournisseurs d’accès ne sont que des débits théoriques ; il suffit pour

s’en rendre compte de tester par exemple le débit réel instantané lors d’un téléchargement de fichier.

On peut aussi caractériser le débit par les grandeurs suivantes :

- en bauds (Bd) : Nombre de symboles ou mots binaires transmis en 1 seconde.

- en hertz (Hz) : Définition de la bande passante qui autorise une transmission de données ‘’fiable’’.

En ingénierie, la robustesse d'un système se définit comme la « stabilité de sa performance ».

La robustesse d’un réseau vise ainsi à évaluer la capacité de ce réseau à fonctionner correctement sous l’effet

de perturbations internes ou externes telles que :

- Débit important,

- Perturbations électromagnétiques sur les fils de connexions,

- Nombre de nœuds d’accès au réseau trop important.

- ……….

Chaque type de réseau doit apporter une solution à ces perturbations de façon à optimiser la robustesse

5. Circulation des données

Entre deux équipements, l’information peut circuler suivant le type de réseau de différentes manières :

- Dans un seul sens ; on parle de transmission monodirectionnelle (émission radio et télévision),

- Dans les deux sens mais pas en même temps ; on parle de transmission half-duplex (Talkie Walkie),

- Dans les deux sens et en même temps ; on parle de transmission full-duplex (téléphonie, Ethernet,…).

6. Mode de transmission

Il existe deux modes de transmission des données :

Transmission série : Les différents mots binaires qui composent le message à transmettre sont transmis les

uns après les autres. Ce mode de transmission nécessite au minimum deux fils.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 6 sur 24

Cette transmission donnera les meilleurs résultats en terme de robustesse et de coût mais sera plus lente

qu’une transmission parallèle (transmission d’un bit à la fois).

Transmission parallèle : Tous les bits du mot binaire sont transmis simultanément sur n fils.

C’est une liaison qui est réservée aux très courtes distances en raison de son manque de robustesse. En effet,

chaque canal aura tendance à perturber les canaux adjacents. Son coût est aussi un facteur limitant.

7. Synchronisation

Dans un réseau, les informations peuvent être transmises de façon continue ou non.

Transmission synchrone : Les informations sont transmises en continu à la cadence d’un signal d’horloge. Pour

que cela soit possible l’horloge de l’émetteur doit être synchronisée avec l’horloge du récepteur.

Il existe plusieurs méthodes pour réaliser le codage des niveaux logiques de l’horloge (codage Manchester,

codage MLT-3, ……..).

Transmission asynchrone : Les informations ne sont pas transmises en continu mais de façon irrégulière dans le

temps. Pour bien identifier les périodes actives de transmission, chaque donnée transmise est précédée d'une

information indiquant le début de la transmission d’une donnée (bit START) et terminé par l'envoi d'une

information de fin de transmission (bit STOP).

8. Support physique

Le choix du type de support physique de transmission, appelé aussi ‘’médium’’ aura une influence sur :

- La vitesse de transmission ou débit,

- La distance possible de transmission,

- La résistance ou l’immunité aux perturbations.

Les fils torsadés : Simple à mettre en œuvre, peu couteux et très largement

répandu (réseau Ethernet, téléphonie, ….). La bande passante est de l’ordre

d’une centaine de MHz.

Le câble coaxial : Composé d’un conducteur central, d’un isolant, d’une tresse

de blindage et d’une protection extérieure, il possède une bonne immunité aux

perturbations et est particulièrement adapté aux transmisions à grande vitesse

grâce à une bande passante de l’ordre du GHz.

Il tend aujourd’hui à être remplacé par la fibre optique.

La fibre optique : Elle ne conduit pas un courant électrique mais un signal

lumineux. Complètement insensible aux perturbations électromagnétiques, la

fibre optique est particulièrement adaptée aux environnements industriels

agressifs et aux transmissions longues distances avec une bande passante de

l’ordre de 50 GHz.

Les ondes électromagnétiques : Elles sont la base des émetteurs – récepteurs

nomades. Les ondes électromagnétiques se propagent plutôt bien dans l’air qui

est un médium gratuit. Ces ondes sont soumises à de nombreuses normes

concernant leur fréquence et leur puissance et doivent composer avec des

perturbations extérieures.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 7 sur 24

9. Accès au médium – Modes d’échange des données

Relier deux équipements et gérer l’absence de collision sur l’accès au médium se fait sans trop de difficultés.

Lorsque le nombre de matériels à connecter augmente, il est nécessaire de trouver un moyen d’arbitrer l’accès

au médium.

Le principe ‘’Maître / Esclave’’ : Un élément appelé maître arbitre les stations esclaves qui peuvent accéder au

médium lorsque le maître les y autorise.

Il ne peut y avoir sur la ligne qu'un seul équipement en train d'émettre. Aucun esclave ne peut envoyer un

message sans une demande préalable du maître. Le dialogue entre les esclaves est impossible. Le maître peut

diffuser un message à tous les esclaves présents sur le réseau (diffusion générale ou broadcast).

Lorsque le maître envoie un message vers un esclave, ce dernier répond par un message du même type.

Le principe de détection de collision (CSMA/CD) : Lorsque tous les ordinateurs d'un réseau sont reliés à une

même ligne de transmission, la communication peut utiliser un protocole appelé CSMA/CD (Carrier Sense

Multiple Access with Collision Detect) ce qui signifie qu'il s'agit d'un protocole d'accès multiple avec

surveillance de porteuse (Carrier Sense) et détection de collision.

Avec ce protocole toute machine est autorisée à émettre sur la ligne à n'importe quel moment et sans notion de

priorité entre les machines. Cette communication se fait de façon simple :

• Chaque machine vérifie qu'il n'y a aucune communication sur la ligne avant d'émettre

• Si deux machines émettent simultanément, alors il y a collision (c'est-à-dire que plusieurs trames de

données se trouvent sur la ligne au même moment)

• Les deux machines interrompent leur communication et attendent un délai aléatoire, puis la première

ayant passé ce délai peut alors réémettre.

En élargissant le contexte de la définition aux services qu'apporte le réseau local, il est possible de distinguer

plusieurs modes de fonctionnement :

- Dans un environnement ‘’Point à point’’ (protocole PPP par exemple), dans lequel la liaison est établie

entre deux matériels uniquement.

- Dans un environnement d'"égal à égal" (en anglais peer to peer), dans lequel il n'y a pas d'ordinateur

central et chaque ordinateur a un rôle similaire.

- Dans un environnement "client/serveur", dans lequel un ordinateur central fournit des services réseau

aux utilisateurs.

- Dans un environnement ‘’producteur/consommateur’’ (diffusion), dans lequel un matériel (producteur)

diffuse une information ; les consommateurs décident ou non d’utiliser cette information. C’est le cas

par exemple pour le bus CAN, la télévision ou encore la radio.

10. Protocoles de communication – Approche séquentielle

Pour que des machines puissent communiquer entre elles, elles doivent respecter certains protocoles.

On dit qu'un protocole est un ensemble de règles qui définissent comment se produit une communication dans un

réseau.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 8 sur 24

Pour essayer de mieux appréhender le concept de protocole de communication, on propose d’exploiter une

analogie avec la communication téléphonique entre deux personnes.

Pierre veut transmettre un message à Jean.

Il compose donc son numéro de téléphone et il peut entendre la tonalité (tuuuut... tuuuuut...). Il attend que Jean décroche,

car la communication ne peut avoir lieu qu'à ce moment-là. Jean, de son côté, entend son téléphone sonner. Il décroche, et

c'est là qu'intervient le classique « Allô ?».

À ce niveau, la « session de communication » est établie, c'est-à-dire que Pierre peut maintenant dire à Jean ce qu'il a en

tête. Il va donc gentiment se présenter : « Salut, c'est Pierre… » et évoquer le contexte ou la raison de son appel : «

C'était juste pour te dire que demain, il y aura une fête chez Anne-Sophie, qui habite à Baie-Mahault ! ». Jean peut

éventuellement demander à Pierre de répéter, pour être sûr d'avoir bien saisi son message : « Chez qui ? Anne qui ? ».

Alors Pierre répétera cette partie pour que Jean comprenne. Finalement, la conversation terminée, il faut se séparer

courtoisement. Un classique « salut » ou « au revoir » des deux interlocuteurs avant qu'ils ne raccrochent leurs combinés

met fin à la séquence.

Essayons un peu de réexaminer ce scénario avec un langage un peu plus informatique.

Pierre veut transmettre un message à Jean.

Il compose donc son numéro de téléphone et il peut entendre la tonalité (tuuuut... tuuuuut...).

Il attend que Jean décroche, car la communication ne peut avoir lieu qu'à ce moment-là.

L'hôte Pierre, à l'adresse IP 124.23.42.13, souhaite communiquer avec l'hôte Jean à l'adresse IP 124.23.12.13.

Il lui enverra un paquet de demande d'initialisation de session.

À ce stade, il peut se passer quatre choses dans le contexte naturel :

• 1. Le numéro est incorrect

• 2. Le numéro est correct mais indisponible

• 3. Le numéro est correct et Jean décroche en disant « Allô »

• 4. Le numéro est correct, disponible, mais Jean ne décroche pas (c'est donc un peu comme le cas 2)

Étudions ces cas :

• Cas 1 : Pierre aura un message vocal disant « Le numéro que vous avez composé n'existe pas ». En

réseau ce sera un ICMP packet (Internet Control Message Protocol) qui enverra une erreur de type 3

(destination unreachable, destination inaccessible) et de code 7 (Destination host unknown,

destinataire inconnu).

ICMP est un protocole dans la suite protocolaire TCP/IP utilisé pour envoyer des messages d'erreurs dans un

réseau. Il travaille en partenariat avec le protocole IP.

• Cas 2 : Ici, un message vocal dira à Pierre « L'abonné que vous souhaitez appeler est injoignable pour

l'instant, veuillez rappeler dans quelques instants ». En réseau, il s'agira également d'une erreur de

type 3.

• Cas 3 : Si le numéro est correct et que Jean décroche en disant « Allô », c'est le début de la

conversation. En réseau on dira donc qu'une session a été initialisée.

• Cas 4 : Ici, classiquement, ce sera le répondeur de Jean qui dira « Je ne suis pas disponible pour

l'instant, laissez-moi un message, je vous rappellerai dès que possible ». En réseau, c'est un peu

différent. L'hôte Pierre va recevoir une erreur ICMP de type 3 (destination inaccessible) et de code

1 (destinataire inaccessible). En gros, c'est pour dire qu'on n'arrive pas à atteindre le destinataire. En

fait, si un numéro de téléphone est disponible, sonne, mais que personne ne répond, ça veut dire qu'on

n'a pas atteint le destinataire final en fait (voir cas 2).

Continuons l'analyse de l’analogie.

« C'était juste pour te dire que demain, il y aura une fête chez Anne-Sophie, qui habite à Baie-Mahault ».

Jean peut éventuellement demander à Pierre de répéter, pour être sûr d'avoir bien saisi son message :

« Chez qui ? Anne qui ? ». Alors Pierre répétera cette partie pour que Jean comprenne.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 9 sur 24

Si Jean demande à Pierre de répéter quelque chose, de façon radicale on peut conclure qu'il n'a pas reçu ce que

Pierre a dit (si l'on considère que recevoir un message = comprendre le message).

En réseau, l'hôte Jean va envoyer un paquet à Pierre disant « je n'ai pas reçu le dernier paquet, renvoie-le

stp ». Pierre va alors renvoyer le dernier paquet.

Pierre peut demander à la fin de chaque phrase si Jean a compris.

En réseau, l'hôte Pierre pourrait donc demander un message d'accusé de réception à chaque envoi de paquet, et

l'hôte Jean devra répondre « oui j'ai reçu, envoie le prochain » tout le long de la communication si l'on utilise

le protocole TCP qui est dit connection-oriented (orienté connexion).

Qu'est-ce qui se passe maintenant, si Pierre se met à raconter sa vie à raconter une histoire à Jean et que ce dernier

dépose le combiné et s'en va faire un tour sans prévenir ?

Pierre aurait perdu son temps en parlant pour rien ! Pour prévenir ce genre de chose, Pierre peut vérifier la présence de

Jean en demandant toutes les x minutes « Tu me suis ? Tu es là ? ».

En réseau, avec TCP il s'agit d'une vérification périodique de l'état de la session de communication. L'hôte

Pierre enverra un paquet de « vérification de session » pour savoir si l'hôte Jean est toujours connecté. Si

Jean ne répond pas après un certain laps de temps, la communication est terminée (la session se termine là).

À ce stade la session de communication est terminée.

Finalement, la conversation terminée, il faut se séparer courtoisement . Un classique « salut » ou « au revoir » des deux

interlocuteurs avant qu'ils ne raccrochent leurs combinés met fin à la séquence.

À ce stade la session de communication est terminée.

Un protocole de communication doit remplir quelques exigences rigoureuses. Un protocole est un ensemble de

règles dictant comment doit s'effectuer la communication entre deux entités.

Il faut donc que le protocole soit en mesure d'assurer des fonctions vitales au bon déroulement d'une

communication. Il existe plusieurs « fonctions vitales » (comprendre exigences) qu'un protocole de

communication doit être capable de remplir.

Parmi ces fonctions, on pourra retenir en fonction des différents protocoles :

• La gestion du format des données,

• La gestion du format d'adresses,

• La correspondance d'adresses,

• Le routage,

• La détection d'erreurs de transmission,

• L’accusé de réception,

• La gestion de perte d'informations,

• La direction du flux d'informations,

• Le contrôle de séquences,

• La gestion de flux.

Les fonctions citées ne seront pas en fait réalisées par un seul protocole. Il s'agit d'une suite protocolaire, une

suite de protocoles. Il y a des protocoles qui s'occupent de la transmission, d'autres du routage, etc.

Une suite de protocoles est un ensemble de protocoles fonctionnant en harmonie et cohésion pour le bon

déroulement de la communication.

Le principe de transmission des données consiste à envoyer et recevoir une succession de messages qui seront

codés binaire pour obtenir une trame.

Après réception d’un message, l’utilisateur va en extraire les données utiles pour ensuite les décoder.

La structure d’une trame est organisée à partir de différents champs assurant chacun une fonction

particulière.

Chaque champ de la trame pourra être codé sur plusieurs octets en hexadécimal, en décimal ou encore en

binaire. On propose en page suivante un modèle de trame.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 10 sur 24

Trame de données

Début trame Adresse Destination Adresse Source Type protocole Données à transmettre Contrôle émission

1001 1100 127.10.1.08 127.10.1.0 01 FF 08 4F 12 5E 88 A5 00 FF CRC

Codage binaire (2 octets) Codage décimal (2 x 4 octets) Codage héxadécimal (2 octets et 8 octets)

Suivant le mode de transmission (série ou parallèle) les bits des différents champs de données de la trame

seront transmis simultanément ou les uns après les autres.

Les caractéristiques du support matériel conditionnent en partie le type de communication ; le protocole de

communication qui sera choisi impose donc différents types de matériel.

Dans le cadre des réseaux locaux (LAN) et parmi les standards de connexion réseaux, on retiendra :

- Ethernet,

- CAN,

- I2C,

- Wi-Fi, Bluetooth

- CPL.

11. Protocole OSI (Open System Interconnection Model)

Le modèle OSI est né en 1984, donc après la naissance d'Internet.

La raison est simple : le modèle OSI est né quand on a commencé à avoir une certaine expérience des

communications entre ordinateurs. Il tient donc compte des communications existantes, mais aussi des

communications futures et de leurs évolutions potentielles.

Son objectif est de normaliser les communications pour garantir un maximum d'évolutivité et d'interopérabilité

entre les ordinateurs.

Le modèle OSI (Open System Interconnection Model) régit la communication entre 2 systèmes informatiques

selon 7 couches ou niveaux. A chaque niveau, les deux systèmes doivent communiquer "compatibles". L'OSI est

un modèle de base normalisé par l'International Standard Organisation (ISO) et qui sert de référence aux

autres protocoles de transmission de données.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 11 sur 24

Chaque couche du modèle a une fonction bien définie

- La couche physique définit la façon dont les données sont physiquement converties en signaux

numériques sur le média de communication (impulsions électriques, modulation de la lumière, etc.).

- La couche liaison données définit l'interface avec la carte réseau et le partage du média de

transmission.

- La couche réseau permet de gérer l'adressage et le routage des données, c'est-à-dire leur

acheminement via le réseau.

- La couche transport est chargée du transport des données, de leur découpage en paquets et de la

gestion des éventuelles erreurs de transmission.

- La couche session définit l'ouverture et la destruction des sessions de communication entre les

machines du réseau.

- La couche présentation définit le format des données manipulées par le niveau applicatif (leur

représentation, éventuellement leur compression et leur chiffrement) indépendamment du système.

- La couche application assure l'interface avec les applications. Il s'agit donc du niveau le plus proche

des utilisateurs, géré directement par les logiciels.

12. Ethernet - Protocole TCP/IP (Transmision Control Protocol / Internet Protocol)

12.1. Ethernet :

La technologie Ethernet est utilisé pour connecter de nombreux appareils différents, comme ordinateurs et

imprimantes. Il permet à tous les ordinateurs connectés à partager les ressources, envoyer et recevoir des

fichiers et accéder à la même connexion Internet. Les données qui vont être envoyées sur un réseau Ethernet

sont décomposés en petits morceaux appelés paquets, puis envoyés pour la machine de destination.

Le protocole Ethernet est devenu la technologie dominante dans le monde des réseaux en raison de sa facilité

d'utilisation et la disponibilité des équipements compatibles et bon marché.

Tous les ordinateurs d'un réseau Ethernet sont reliés à une même ligne de transmission, et la communication se

fait à l'aide d'un protocole appelé TCP/IP qui utilise le principe de détection de collision CSMA/CD (Carrier

Sense Multiple Access with Collision Detect) ce qui signifie qu'il s'agit d'un protocole d'accès multiple avec

surveillance de porteuse (Carrier Sense) et détection de collision.

Avec ce protocole toute machine est autorisée à émettre sur la ligne à n'importe quel moment et sans notion de

priorité entre les machines.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 12 sur 24

Cette communication se fait de façon simple :

• Chaque machine vérifie qu'il n'y a aucune communication sur la ligne avant d'émettre

• Si deux machines émettent simultanément, alors il y a collision (c'est-à-dire que plusieurs trames de

données se trouvent sur la ligne au même moment)

• Les deux machines interrompent leur communication et attendent un délai aléatoire, puis la première

ayant passé ce délai peut alors réémettre

Ce principe est basé sur plusieurs contraintes :

• Les paquets de données doivent avoir une taille maximale

• il doit y avoir un temps d'attente entre deux transmissions

Ethernet est une connexion câblée via 3 familles de média : paire torsadée (UTP); Câble coaxial (gros ou fin) et

fibre optiques.

12.2. Protocole TCP/IP :

Le protocole TCP/IP utilisé dans les réseaux Ethernet s'inspire du modèle OSI auquel il reprend l'approche

modulaire mais réduit le nombre à quatre couches. Les trois couches supérieures du modèle OSI sont souvent

utilisées par une même application.

C'est actuellement le modèle le plus utilisé.

Afin de pouvoir appliquer le modèle TCP/IP à n'importe quelles machines, c'est-à-dire indépendamment du

système d'exploitation, le système de protocoles TCP/IP a été décomposé en plusieurs modules effectuant

chacun une tâche précise. De plus, ces modules effectuent ces tâches les uns après les autres dans un ordre

précis, on a donc un système stratifié, c'est la raison pour laquelle on parle de modèle en couches.

message

segment

datagramme

trame

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 13 sur 24

Le terme de couche est utilisé pour évoquer le fait que les données qui transitent sur le réseau traversent

plusieurs niveaux de protocoles. Ainsi, les données (paquets d'informations) qui circulent sur le réseau sont

traitées successivement par chaque couche, qui vient rajouter un élément d'information puis sont transmises à

la couche suivante ; c’est le principe de l’encapsulation

Le rôle de chacune des différentes couches est le suivant :

- Couche Accès réseau : elle spécifie la forme sous laquelle les données doivent être acheminées quel que

soit le type de réseau utilisé,

- Couche Internet : elle est chargée de fournir le paquet de données (datagramme),

- Couche Transport : elle assure l'acheminement des données, ainsi que les mécanismes permettant de

connaître l'état de la transmission,

- Couche Application : elle englobe les applications standard du réseau (Telnet, SMTP, FTP, ...).

A chaque niveau, le paquet de données change d'aspect, car on lui ajoute un en-tête, ainsi les appellations

changent suivant les couches :

• Le paquet de données est appelé message au niveau de la couche application

• Le message est ensuite encapsulé sous forme de segment dans la couche Transport

• Le segment une fois encapsulé dans la couche Internet prend le nom de datagramme

• Enfin, on parle de trame au niveau de la couche Accès réseau.

La Couche Application reprend les applications standards en réseau informatique et Internet:

• SMTP : "Simple Mail Transport protocol" gère le transfert de mails entre serveurs,

• POP : gère le transfert des mails entre un serveur de messagerie et un ordinateur client,

• TELNET : connexion sur une machine distante (serveur) en tant qu'utilisateur,

• FTP (File Transfert Protocol) : transfert des fichiers via Internet.

La Couche transport permet le transfert des données et les contrôles qui permettent de vérifier l'état de la

transmission.

Les protocoles de la couche transport permettent d'envoyer des données issues de la couche application. On ne

définit pas réellement les logiciels qui communiquent, mais des numéros de ports associés au type d'application.

Par exemple, la navigation Internet utilise le port TCP 80, l'https, le 443, le FTP utilise le 21, ...

La couche transport gère 2 protocoles de transport des informations, indépendamment du type de réseau

utilisé:

• TCP est orienté connexion (il vérifie la bonne transmission de données par des signaux d'accusés de

réception du destinataire), il assure ainsi le contrôle des données,

• UDP, archaïque et non orienté connexion, n'assure aucun contrôle de transmission des données, par

exemple utilisé en streaming.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 14 sur 24

La couche INTERNET est chargée de fournir le paquet des données. Elle définit les datagrammes et gère la

décomposition - recomposition des segments.

La couche Internet utilise 5 protocoles ; on retiendra seulement les 3 plus importants :

• Le protocole IP : gère les destinations des messages, adresse du destinataire,

• Le protocole ARP (Adresse Resolution Protocol): gère les adresses des cartes réseaux et la

correspondance avec l'adresse IP. Chaque carte a sa propre adresse MAC d'identification codée sur 48

bits.

• Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) gère les informations relatives aux erreurs de

transmission. ICMP ne les corrige pas, il signale uniquement que le message contient des erreurs.

La couche Internet est la couche "la plus importante" (elles ont toutes leur importance) car c'est elle qui

définit les datagrammes, et qui gère les notions d'adressage IP.

Elle permet l'acheminement des datagrammes (paquets de données) vers des machines distantes ainsi que de la

gestion de leur fragmentation et de leur assemblage à réception.

La couche Accès réseau spécifie la forme sous laquelle les données doivent être transmises.

Elle prend en charge les notions suivantes :

• type de réseaux (Ethernet, Token Ring, ...), y compris les cartes réseaux,

• transfert des données,

• Synchronisation de la transmission de données,

• Mise en forme (format) des données,

• Conversion analogique/numérique (modems téléphoniques),

• Contrôle des erreurs.

12.3. Adressage IP :

Une adresse IP (avec IP pour Internet Protocol) est un numéro d'identification qui est attribué de façon

permanente ou provisoire à chaque appareil connecté à un réseau informatique utilisant l'Internet Protocol.

L'adresse IP est à la base du système d'acheminement (le routage) des messages sur Internet.

Cette adresse est assignée soit individuellement par l'administrateur du réseau local dans le sous-

réseau correspondant, soit automatiquement via le protocole DHCP.

DHCP signifie Dynamic Host Configuration Protocol. Il s'agit d'un protocole qui permet à un ordinateur qui se

connecte sur un réseau d'obtenir dynamiquement (c'est-à-dire sans intervention particulière) sa configuration

(principalement, son adresse IP).

Le but principal étant la simplification de l'administration d'un réseau.

Il existe des adresses IP de version 4 (codées sur 4 octets) et de version 6 (codées sur 6 octets). La version 4

est actuellement la plus utilisée : elle est généralement représentée en notation décimale avec quatre nombres

compris entre 0 et 255, séparés par des points, ce qui donne par exemple : 212.85.150.134. Les plages

d'adresses IP v4 étant proche de la saturation, les opérateurs incitent à la transition d'IPv4 vers IPv6.

Chaque paquet transmis par le protocole IP contient l'adresse IP de l'émetteur ainsi que l'adresse IP du

destinataire. Les routeurs IP acheminent les paquets vers la destination de proche en proche.

La plupart des adresses IP des serveurs peuvent être converties en un nom de domaine et inversement. Le nom

de domaine est plus facilement lisible :

fr.wikipedia.org est le nom de domaine correspondant à l’adresse IP 91.198.174.225.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 15 sur 24

Le système de résolution de noms appelé DNS (Domain Name System en anglais) est un service permettant de

traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui y sont associées, notamment en adresses

IP de la machine portant ce nom.

Les adresses MAC utilisées dans la couche ‘’accès réseau’’ n’ont rien à voir avec la célèbre marque à la pomme.

Une adresse MAC est une adresse physique unique au monde propre à chaque périphérique accédant à

l’Ethernet.

Une adresse MAC est constituée de 48 bits (6 octets) et est codée sous forme hexadécimale en séparant les

octets par un double point ou un tiret.

12.3. Masque de sous-réseau :

Dans un réseau local, chaque machine possède sa propre adresse IP et il est nécessaire de définir la plage

d'adresses IP avec laquelle une carte réseau peut communiquer directement.

Un masque de sous-réseau est un masque indiquant le nombre de bits d'une adresse IP utilisés pour identifier le

sous-réseau. C'est donc le masque qui va définir avec qui on peut communiquer.

Le masque de sous-réseau le plus courant dans les réseaux locaux est 255.255.255.0

Ce masque de sous réseau va permettre aux ordinateurs ayant une adresse IP avec les 3 premiers octets

identiques de communiquer ensemble.

En clair lorsque les bits du masque de sous réseau sont à 1 alors les bits des adresses IP des composants

pouvant communiquer entres eux doivent être identiques aux bits de l’adresse IP du réseau.

En prenant par exemple un réseau avec une adresse IP 192.168.1.1 et un masque de sous réseau 255.255.255.0.

Les adresses IP de PC-01 et de l’imprimante sont aussi identifiées.

Si on affecte à PC-02 l’adresse IP 192.169.1.12, on obtient le tableau ci-dessous :

Adresse IP codée binaire sur 4 octets

Adresse IP Réseau : 192.168.1.1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Adresse IP PC-01 : 192.168.1.10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0

Adresse IP PC-02 : 192.169.1.12 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Adresse IP Imprimante : 192.168.1.37 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

On constate ainsi que dans sa configuration IP, PC-02 ne peut pas communiquer avec les autres composants du

réseau.

13. Bus CAN

Le bus CAN ou Controler Area Network (Réseau de contrôle local) est né en 1984 dans les ateliers BOSCH,

initialement prévu pour des applications automobiles, il s'est au fur et à mesure étendu pour former une gamme

industrielle complète. Les composants spécifiques CAN sont fabriqués par les plus grands manufacturiers et on

considère que CAN représente désormais un standard international.

CAN est un protocole de transmission série qui permet l'utilisation de systèmes temps réel pour des coûts

relativement faibles.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 16 sur 24

Développé pour l'automobiles, il permet de réduire les câblages internes des véhicules en multiplexant sur une

ligne les informations en provenances des divers éléments du véhicule (gestion de la motorisation, des organes

de signalisation, de l'allumage électronique, etc….).

Il met en application une approche connue sous le nom de multiplexage, et qui consiste à raccorder à un même

câble (un bus) un grand nombre de calculateurs qui communiqueront donc à tour de rôle.

Cette technique élimine le besoin de câbler des lignes dédiées pour chaque information à faire transiter

(connexion point-à-point). Dès qu'un système (voiture, avion, réseau téléphonique…) atteint un certain niveau de

complexité, l'approche point-à-point devient impossible du fait de l'immense quantité de câblage à installer et

de son coût (en masse, matériaux, main d'œuvre, maintenance).

L'introduction des bus multiplexés (principalement le CAN) dans l'automobile avait pour objectif de réduire la

quantité de câbles dans les véhicules (il y a jusqu'à 2 km de câbles par voiture), mais elle a surtout permis

l'explosion du nombre de calculateurs et capteurs distribués dans tout le véhicule, et des prestations

correspondantes (baisse de consommation, dépollution, sécurité active/passive, confort, détection des

pannes…), tout en n'augmentant pas trop les longueurs câblées.

Le bus CAN est aussi caractérisé par une bonne robustesse aux champs électromagnétiques.

Exemple de bus automobile

ABS Moteur ESP

Ctrl CAN Ctrl CAN Ctrl CAN

Ctrl CAN Ctrl CAN

Eclairage Clim

Les communications sur le Réseau CAN sont réalisées grâce à différentes trames, chaque trame permettant de

transmettre une information spécifique (données, requêtes, surcharges ou erreurs). Ces trames sont composées

de plusieurs champs permettant de définir tous les paramètres de la transmission. Entre 2 trames, on place un

ou plusieurs intervalles "vides" permettant au récepteur de décoder le message et de signaler si on doit le

placer dans un mode d'attente (surcharge), s’il y a une erreur de transmission ou si d'autres données sont

nécessaires.

Caractéristiques Bus CAN

- Taille du réseau : LAN (capacité jusqu’à 128 nœuds)

- Topologie du réseau : Bus

- Débit : 10 Kbits/s (1 km) jusqu’à 1 Mbits/s (25 m)

- Sens de circulation des données : Half-duplex

- Mode de transmission : Série

- Synchronisation : Oui

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 17 sur 24

- Médium : Paire torsadée

- Capacité de données applicatives : Jusqu’à 8 octets

- Accès au médium : Principe ‘’producteur/consommateur’’ Chaque équipement récepteur décide ainsi de

consommer ou non les données transmises par l’équipement émetteur.

Principe CSMA/CA Mise en place de priorités en cas de collision.

14. Bus I2C

Le bus I2C (Inter Integrated Circuit) a été développé au début des années 80 par Philips pour permettre de

relier facilement à un microprocesseur les différents circuits d'un téléviseur puis pour des applications

de domotique et d’électronique domestique.

Le bus I2C est une liaison série synchrone et trifilaire qui permet de faire communiquer entre eux des

composants électroniques très divers grâce à seulement trois fils : un signal de données (SDA), un signal

d'horloge (SCL) et un signal de référence électrique (masse).

Ceci permet de réaliser des équipements ayant des fonctionnalités très puissantes (en apportant toute la

puissance des systèmes micro-programmés) tout en conservant un circuit imprimé très simple par rapport un

schéma classique (8 bits de données, 8 bits d'adresse + les bits de contrôle).

Les données sont transmises en série à 100 Kbits/s en mode standard et jusqu'à 5 Mbits/s en mode rapide. Ce

qui ouvre la porte de cette technologie à toutes les applications où la vitesse n'est pas primordiale.

Plusieurs circuits pouvant être branchés en même temps sur le même bus, il a été nécessaire d'instaurer un

protocole entre eux, afin d'éviter les problèmes dus à une prise de parole simultanée de différents modules.

C'est le protocole I2C.

Celui-ci définit la succession des états logiques possibles sur SDA et SCL, et la façon dont doivent réagir les

circuits en cas de conflits.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 18 sur 24

Caractéristiques Bus I2C

- Taille du réseau : LAN

- Topologie du réseau : Bus

- Débit : 100 Kbits/s jusqu’à 5 Mbits/s (version 4)

- Sens de circulation des données : Half-duplex

- Mode de transmission : Série

- Synchronisation : Oui sur horloge maître (signal SLC)

- Médium : Paire torsadée

- Capacité de données applicatives : 8 bits

- Accès au médium : Principe ‘’maître/esclave’’ avec possibilité d’avoir plusieurs maîtres.

Arbitrage des collisions par lecture de la ligne SDA.

15. Connexion sans-fil Wi-Fi et bluetooth :

Le Wi-Fi (Wireless Fidelity) est une bonne solution pour profiter librement de beaucoup de produit high-tech :

netbook, PC portable, lecteur multmédia de salon, tablette Internet, smartphone, imprimante,……

Le protocole de communication est basé sur le principe d’une connexion Ethernet.

Présent dans la majorité des appareils actuels, il assure une connexion sans-fil qui est parfois sujette à des

déconnexions intempestives. Ce problème survient lorsque la distance est importante ou que l'habitation offre

de nombreux obstacles et que le réseau Wi-Fi fonctionne avec la norme Wi-Fi g (seulement 54 Mbits/s). La

norme Wi-Fi n corrige généralement ces difficultés grâce à un débit bien supérieur (300 Mbits/s).

Il est nécessaire d’un point de vue configuration de s’assurer que les équipements (pc portable, netbook, ……)

intègrent cette norme, tout comme la box Internet.

Bluetooth est une technologie de réseau personnel sans fils (noté WPAN pour Wireless Personal Area Network)

c'est-à-dire une technologie de réseaux sans fils d'une faible portée permettant de relier des appareils entre

eux sans liaison filaire. Le Bluetooth permet d'obtenir des débits de l'ordre de 1 Mbits/s

L'objectif de Bluetooth est de permettre de transmettre des données ou de la voix entre des équipements

possédant un circuit radio de faible coût, sur un rayon de l'ordre d'une dizaine de mètres avec une faible

consommation électrique.

Ainsi, la technologie Bluetooth est principalement prévue pour relier entre-eux des périphériques (imprimantes,

téléphones portables, appareils domestiques, oreillettes sans fils, souris, clavier, etc.), des ordinateurs ou des

assistants personnels (PDA), sans utiliser de liaison filaire. La technologie Bluetooth est également de plus en

plus utilisée dans les téléphones portables, afin de leur permettre de communiquer avec des ordinateurs ou des

assistants personnels et surtout avec des dispositifs mains-libres tels que des oreillettes bluetooth. Les

oreillettes Bluetooth permettent de faire office de casque audio perfectionné intégrant des fonctionnalités de

commande à distance.

16. Connexion CPL

Le CPL (Courant Porteur de Ligne) permet de transférer des

informations numériques en utilisant les lignes électriques existantes.

Dans un réseau domestique de type LAN par exemple, toutes les

pièces d'une maison disposant d'une prise peuvent ainsi permettre de

disposer du réseau, et donc d'Internet.

La communication entre les deux prises électriques s'effectue à l'aide

de deux adaptateurs CPL. Trois normes dominent : 85, 200 et 500

Mbits/s. 85 Mbits/s convient pour partager une connexion Internet,

200 Mbits/s est plus adapté pour faire transiter de la vidéo et 500

Mbits/s lorsque l'on souhaite solliciter l'ADSL en multi-flux.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 19 sur 24

Ainsi, on optera pour norme 200 Mbits/s lorsque l'on souhaite bénéficier de la TNT entre les 2 boîtiers de son

fournisseur d'accès Internet et 500 Mbits/s lorsque l'on désire regarder, jouer et télécharger en même

temps.

17. Choix d’une technologie de connexion

Si l'on considère un réseau LAN d'appareils situés dans différentes pièces d’un local, les technologies Wi-Fi et

CPL sont de loin les moins contraignantes à mettre en place.

La première ne nécessite aucun câblage tandis que la seconde s'appuie sur le courant porteur (l'électricité)

pour interconnecter les appareils situés dans une pièce à ceux localisés dans les autres pièces. Bien que les

boîtiers CPL branchés sur les prises secteur doivent être câblés en Ethernet aux périphériques réseau, on

considère que le CPL est une technologie sans fil, comme le Wi-Fi.

A l'inverse, l'Ethernet utilise des liaisons câblées qui peuvent poser des problèmes d'interconnexion entre les

pièces ou les étages du local à connecter. À moins de concevoir le schéma de câblage Ethernet à la construction

ou à la rénovation d’un local (ce qui est devenu aujourd’hui une norme), on sera amené à prendre en compte des

travaux spécifiques (perçage des murs, ……) pour relier informatiquement toutes les zones souhaitées.

Parmi les autres critères à retenir, on prendra en compte la portée, la sécurité et les performances en terme

de débit.

En ce qui concerne la portée et la stabilité des signaux réseau, c'est l'Ethernet qui tire largement son épingle

du jeu. En effet, il est possible d'utiliser des câbles jusqu'à 90 mètres de long sans aucune perte

d'informations. Le Wi-Fi propose quant à lui une portée théorique d'environ 100 mètres, mais qui sera

considérablement réduite en pratique par des obstacles suffisamment denses (comme les murs) ou des

interférences (liées au matériel électronique ou à l'environnement) qui atténuent les signaux. Le CPL pour sa

part est une norme de communication fiable, mais la portée des signaux dépend essentiellement de l’état de

l'installation électrique.

L'Ethernet et le CPL fonctionnent sur des réseaux filaires "fermés" et ne posent donc pas de problèmes de

sécurité majeurs. Le Wi-Fi en revanche expose un réseau domestique à son proche environnement. Il existe des

solutions de cryptage des données et d'accès au réseau par mot de passe, qui permettent lorsqu'elles sont

employées, d’améliorer sensiblement la sécurité du réseau et de la connexion à Internet.

Le tableau ci-dessous fournit des indications de débit théorique et réel en fonction de la technologie utilisée.

18. Configuration d’un réseau local (LAN)

La configuration réseau est l'ensemble des caractéristiques d'un réseau donné. Autant les caractéristiques

physiques telles que la connectique que les caractéristiques logiques telles que les protocoles utilisés,

les adresses IP, ainsi que le nom de chaque machine branchée au réseau.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 20 sur 24

Les réseaux locaux sont donc des infrastructures complexes et pas seulement des câbles entre stations de

travail. On peut ainsi établir une liste des composants physiques et logiciels d'un réseau local :

1. Le câblage constitue l'infrastructure physique, avec le choix entre paires téléphoniques, câble coaxial ou fibre

optique. Il détermine le type de concentrateurs (switch, HUB, point d'accès Wifi, ...) utilisé.

2. La méthode d'accès décrit la façon dont le réseau arbitre les communications des différentes stations sur le

câble: ordre, temps de parole, organisation des messages. Elle dépend étroitement de la topologie et donc de

l'organisation spatiale des stations les unes par rapport aux autres. La méthode d'accès est essentiellement

matérialisée dans les cartes d'interfaces, qui connectent les stations au câble.

3. Les protocoles de réseaux sont des logiciels qui "tournent" à la fois sur les différentes stations et leurs cartes

d'interfaces réseaux. C'est le langage de communication. Pour que deux structures connectées sur le réseau, ils

doivent "parler" le même protocole.

4. Le système d'exploitation du serveur réseau, souvent nommé gestionnaire du réseau, est installé sur le ou les

serveurs. Il gère les partages, droits d'accès, ... Pour Microsoft, on retrouve principalement les OS Windows XP,

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en attendant le prochain…………

5. Le système de sauvegarde est un élément indispensable qui fonctionne de diverses manières soit en recopiant

systématiquement tous les fichiers du ou des serveurs, soit en faisant des sauvegardes régulières, éventuellement

automatisées.

6. Un pont, un routeur ou passerelle constituent les moyens de communication qui permettent à un de ses utilisateurs

de "sortir" du réseau local pour atteindre d'autres réseaux locaux ou des serveurs distants, Internet ou autres.

7. Le système de gestion et d'administration du réseau envoie les alarmes en cas d'incidents, comptabilise le trafic,

mémorise l'activité du réseau et aide l’administrateur à prévoir l'évolution de son réseau. Cette partie est

typiquement software.

Un des aspects important d'un réseau informatique local est la centralisation de l'administration des données.

Ceci permet de sauvegarder et sécuriser les données sur une seule machine. La sécurité reprend un ensemble de

mesures contre les intrusions et virus, la gestion des privilèges et droits d'accès, la sauvegarde quotidienne des

données, des équipements redondants en cas de panne, ...

Il n'y a pas de solutions idéales pour la sécurité des réseaux (et pour la sécurité informatique en générale).

Plusieurs solutions sont envisageables aussi bien matérielles que logicielles matérielles. Sur un réseau "sensible",

mettre un VPN hardware n'est pas suffisant. Une sécurité logicielle complémentaire incluant des contrôles

d'accès au niveau administration serveur (serveur, dossier, droits d'accès) et logiciels de sécurités vérifiant le

trafic sur le réseau interne n'est pas superflu.

Pour illustrer ce concept de configuration, prenons l’exemple du réseau local domestique ci-dessous :

PC-01 Box Wi-Fi Passerelle Internet Internet

PC - 01

PC-02

PC-03

Imprimante

Réseau local LAN

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 21 sur 24

On observe sur le synoptique en page précédente que la communication à l’intérieur du réseau LAN est réalisée

en Wi-FI. Chaque équipement du réseau doit donc prendre en charge ce type de communication.

Le PC–01 est effectivement doté d’une carte réseau Wi-Fi active et connectée (Ralink RT5390R)

Dans l’hypothèse d’une configuration Ethernet, la carte spécifique devra

être activée. Ce type de configuration impose l’utilisation de ports RJ45

(Registered Jack).

Ce port permet la connexion filaire des réseaux Ethernet par câbles.

Différents protocoles existent, spécifiant différents débits.

Port RJ45

Par défaut, le protocole de communication des réseaux locaux est TCP/IP.

Chaque composant du réseau doit donc posséder sa propre adresse IP.

Cette adresse est assignée soit individuellement par l'administrateur du réseau local, soit automatiquement via

le protocole DHCP ; ce qui est le cas dans la configuration ci-dessous.

A ce stade, chaque composant est identifié par son adresse IP et possède ses propres caractéristiques de

connexion.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 22 sur 24

Caractéristiques de la Box Wi-Fi Détails Connexion PC-01 Détails Connexion Imprimante

IL est alors possible d’accéder à la configuration du réseau local. La procédure dépend du système

d’exploitation utilisé. L’exemple ci-dessous présente le principe de configuration réseau à partir de Windows 8.

Reste alors pour terminer à configurer les options de partage de fichiers et d’imprimantes ainsi que les

protections d’accès par mot de passe. On parle de "partage de fichiers" en général, mais pour l'utilisateur, il

s'agit toujours de partager un dossier dans lequel se trouvent des fichiers.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 23 sur 24

Pour qu’un dossier soit accessible à partir d’un autre poste du réseau, il est indispensable que ce dossier ait été

préalablement partagé. Toutefois, il ne suffit pas qu'un dossier soit partagé pour qu'on puisse y accéder. Il

faudra également que les droits d'accès (en lecture ou en écriture) soient paramétrés (voir comptes

utilisateurs).

19. Acronymes - Interprétations

ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line,

ARP : Adress Resolution Protocol,

CAN : Controler Area Network,

CPL : Courant Porteur de Ligne,

DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol,

DNS : Domain Name System,

FAI : Fournisseur Accès Internet ou Internet Service Provider (ISP) ou Internet Access Provider (IAP),

FTP : File Transfer Protocol,

HTTP : HyperText Transfer Protocol,

ICMP : Internet Control Message Protocol,

I2C : Inter Integrated Circuit,

LAN : Local Area Network,

MAC : Media Access Control

MAN : Metropolitan Area Network,

POP : Post Office Protocol,

RNIS : Réseau téléphonique Numérique à intégration de services,

RTC : Réseau Téléphonique Commuté,

RTCP : réseau téléphonique commuté public,

SMTP : Simple Mail Transport protocol,

VPN(1) : Virtual Private Network,

WAN : Wide Area Network,

Wi-Fi : Wireless Fidelity,

www : World Wide Web.

(1)

Un VPN permet d'accéder à des ordinateurs distants comme si on était physiquement sur le réseau local. On

peut ainsi avoir accès au réseau interne d'une entreprise, par exemple.

Doc. Cours - Transmission de données.doc Page 24 sur 24

Vous aimerez peut-être aussi

- Systèmes De Communication Véhiculaire: Les perspectives d'avenir du transport intelligentD'EverandSystèmes De Communication Véhiculaire: Les perspectives d'avenir du transport intelligentPas encore d'évaluation

- Configuration Du Reseau MPLSDocument19 pagesConfiguration Du Reseau MPLSChristian Nkoumou100% (1)

- Réseaux mobiles et satellitaires: Principes, calculs et simulationsD'EverandRéseaux mobiles et satellitaires: Principes, calculs et simulationsPas encore d'évaluation

- Architecture Des ReseauxDocument11 pagesArchitecture Des ReseauxAbdelmajid HajamiPas encore d'évaluation

- TP Mise en Place Dun Serveur DHCP Avec Agent RelaisDocument10 pagesTP Mise en Place Dun Serveur DHCP Avec Agent RelaisAbdelhafidh TouhemiPas encore d'évaluation

- Théorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabD'EverandThéorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabPas encore d'évaluation

- Grille Intelligente: Échange d'électricité et d'informations entre les maisons et les centrales électriquesD'EverandGrille Intelligente: Échange d'électricité et d'informations entre les maisons et les centrales électriquesPas encore d'évaluation

- TP8 Routage StatiqueDocument8 pagesTP8 Routage StatiquegeekkurosakiPas encore d'évaluation

- Atelier 2 SécuritéDocument4 pagesAtelier 2 SécuritéNabil ChihiPas encore d'évaluation

- TD Parefeu PDFDocument2 pagesTD Parefeu PDFSheyma DenPas encore d'évaluation

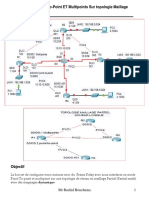

- TP4 FR Point-To-Point Et Multipoints Maillage PartielDocument10 pagesTP4 FR Point-To-Point Et Multipoints Maillage PartielМайков ПавелPas encore d'évaluation

- Introduction Interconnexion ReseauxDocument40 pagesIntroduction Interconnexion ReseauxBrahim OualiPas encore d'évaluation

- Exam Ccna2v4 Chap3Document4 pagesExam Ccna2v4 Chap3noishaft100% (2)

- Sujet Examen+pro Reseaux Et TelecomDocument4 pagesSujet Examen+pro Reseaux Et TelecomAnass FellakPas encore d'évaluation

- Protocoles PPP Et HDLCDocument5 pagesProtocoles PPP Et HDLCYves AyongPas encore d'évaluation

- Chapitre 4 CCNA Module 1Document51 pagesChapitre 4 CCNA Module 1francklin penePas encore d'évaluation

- Ccna 200-120Document263 pagesCcna 200-120Anonymous dR83ohhqPas encore d'évaluation

- Reseaux IntelligentsDocument42 pagesReseaux IntelligentsTony NguerezaPas encore d'évaluation

- 3 Chapitre3 Partie1Document40 pages3 Chapitre3 Partie1IbtissamPas encore d'évaluation

- Leçon N°01 - Introduction Aux Réseaux G1Document4 pagesLeçon N°01 - Introduction Aux Réseaux G1Réseaux2022100% (2)

- TD04Document7 pagesTD04Walter FopaPas encore d'évaluation

- Questions Reponses ReseauDocument5 pagesQuestions Reponses ReseauSerges YAMAKOPas encore d'évaluation

- CM PDFDocument90 pagesCM PDFMatisiSpraPas encore d'évaluation

- TPn1 Réseaux Informatiques Locaux L3Document5 pagesTPn1 Réseaux Informatiques Locaux L3sarahPas encore d'évaluation

- Communication Analogique PDFDocument2 pagesCommunication Analogique PDFTroy0% (1)

- Cours Techniques D'administration RéseauxDocument29 pagesCours Techniques D'administration RéseauxArmosPas encore d'évaluation

- Annexe. Réseau InternetDocument7 pagesAnnexe. Réseau InternetM.ZAZZAPas encore d'évaluation

- Expoe FddiDocument10 pagesExpoe FddiGertrude GbePas encore d'évaluation

- Normes Et ProtocoesDocument59 pagesNormes Et ProtocoesmarzoukhPas encore d'évaluation

- Resaux Locaux InformatiqueDocument53 pagesResaux Locaux InformatiqueIyade FePas encore d'évaluation

- s4-1 L Unite de TraitementDocument14 pagess4-1 L Unite de Traitementbrezzy miraPas encore d'évaluation

- Devoir Reseaux Mobiles 6tischDocument12 pagesDevoir Reseaux Mobiles 6tischArsene PendaPas encore d'évaluation

- TP Mise en Oeuvre Et Configuration Des Routeurs Cisco PDFDocument18 pagesTP Mise en Oeuvre Et Configuration Des Routeurs Cisco PDFPapa Babacar DiagnePas encore d'évaluation

- Examen SansFil-2016Document2 pagesExamen SansFil-2016Ouadoudi Zytoune100% (1)

- Cours 2 TV Numerisation Signaux VideoDocument2 pagesCours 2 TV Numerisation Signaux VideoAmine bouanzoulPas encore d'évaluation

- Devoir de Maison Du Module-Transmission Large Bande-ITMA-IRT3-2021-2022Document4 pagesDevoir de Maison Du Module-Transmission Large Bande-ITMA-IRT3-2021-2022mariam fofana100% (1)

- Bts Informati Que Et RéseauxDocument11 pagesBts Informati Que Et Réseauxel biachePas encore d'évaluation

- Data CenterDocument7 pagesData CenterZaimPas encore d'évaluation

- Manuel Exos Tech WebDocument53 pagesManuel Exos Tech WebYouness Nachid-Idrissi0% (1)

- Gestion Identite AccesDocument14 pagesGestion Identite Accesahlem moussaPas encore d'évaluation

- 0045 Cours Reseaux Transmission Sans FilDocument32 pages0045 Cours Reseaux Transmission Sans FilWided AhmadiPas encore d'évaluation

- Securisation WifiDocument6 pagesSecurisation WifibombflexPas encore d'évaluation

- TCP UdpDocument5 pagesTCP UdpOmar AhPas encore d'évaluation

- QCM TP IgpDocument3 pagesQCM TP IgpSOUKHRATIPas encore d'évaluation

- Iot CiscoDocument5 pagesIot CiscoFDHPas encore d'évaluation

- Contrôle Continu LICENCE GRTDocument7 pagesContrôle Continu LICENCE GRTÉlise SilatchomPas encore d'évaluation

- Projet ChatDocument2 pagesProjet ChatMarwen GuesmiPas encore d'évaluation

- Rapport Gestion Des ProcessusDocument15 pagesRapport Gestion Des ProcessusBadr ElkhalylyPas encore d'évaluation

- Systèmes de Détection D'Intrusion (Ids) : Par: Keita SiraDocument42 pagesSystèmes de Détection D'Intrusion (Ids) : Par: Keita SiraAmidou BagayogoPas encore d'évaluation

- 10 TéléinformatiqueDocument11 pages10 TéléinformatiqueHanen Chaib100% (2)

- TD 3: Le Modèle OSI: Module: Réseaux InformatiquesDocument4 pagesTD 3: Le Modèle OSI: Module: Réseaux Informatiquescasakobra01Pas encore d'évaluation

- Exercices de TelecommunicationDocument1 pageExercices de TelecommunicationClaude Francine ONANA NOMOPas encore d'évaluation

- TD3 - Sécurité 2015Document2 pagesTD3 - Sécurité 2015son.600Pas encore d'évaluation

- TP Sécurité MasterDocument5 pagesTP Sécurité Masterr00TPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 - Initiation Aux Reseaux CommutésDocument42 pagesChapitre 1 - Initiation Aux Reseaux CommutésAmel Ben YaakoubPas encore d'évaluation

- Cours LP ESE - 22-23 - Partie IDocument64 pagesCours LP ESE - 22-23 - Partie IAyoub FekaPas encore d'évaluation

- Sertir Un Câble Droit Et Un Câble CroiséDocument3 pagesSertir Un Câble Droit Et Un Câble CroiséRich GomaPas encore d'évaluation

- Comment Utiliser Wireshark PDFDocument2 pagesComment Utiliser Wireshark PDFJoshPas encore d'évaluation

- Mise en Œuvre de Réseaux Ad-Hoc Et Infrastrucures SécurisésDocument10 pagesMise en Œuvre de Réseaux Ad-Hoc Et Infrastrucures Sécurisésعطر الإيمانPas encore d'évaluation

- Cours RéseauxDocument116 pagesCours RéseauxAl Kir100% (1)

- Correction TD1 Réseaux Hauts DébitsDocument7 pagesCorrection TD1 Réseaux Hauts DébitsHAMINA jeubaghaPas encore d'évaluation

- TP N°5cryptographie SymétriqueDocument2 pagesTP N°5cryptographie SymétriqueManal Ess100% (1)

- TDDocument2 pagesTDAnoh0% (2)

- M10136 Formation L Essentiel de L Administration de Serveurs Microsoft Windows Server 2008 PDFDocument3 pagesM10136 Formation L Essentiel de L Administration de Serveurs Microsoft Windows Server 2008 PDFCertyouFormationPas encore d'évaluation

- Travaux Pratiques WifiDocument2 pagesTravaux Pratiques WifiLuffy WongPas encore d'évaluation

- La Commutation Dans Les LANsDocument8 pagesLa Commutation Dans Les LANsNarimen BoudilmiPas encore d'évaluation

- Fonction Si Sur ExcelDocument3 pagesFonction Si Sur ExcelOusmane MoustaphaPas encore d'évaluation

- MON MEMOIRE (Enregistré Automatiquement) (Réparé) FINALEDocument51 pagesMON MEMOIRE (Enregistré Automatiquement) (Réparé) FINALEOusmane MoustaphaPas encore d'évaluation

- Théoreme de ThalesDocument4 pagesThéoreme de ThalesOusmane MoustaphaPas encore d'évaluation

- AnglesDocument4 pagesAnglesOusmane MoustaphaPas encore d'évaluation

- Addition Et Soustraction-V2Document2 pagesAddition Et Soustraction-V2Ousmane MoustaphaPas encore d'évaluation

- TD1 Compressed 1Document2 pagesTD1 Compressed 1Moha Mansouri100% (1)

- Protocol AAADocument18 pagesProtocol AAAjemaouiabdlkbir590Pas encore d'évaluation

- Architecture Et Fonctionnement D'Un Réseau InformatiqueDocument88 pagesArchitecture Et Fonctionnement D'Un Réseau InformatiqueSouka BhiriPas encore d'évaluation

- Examen (ENSA) PDFDocument70 pagesExamen (ENSA) PDFBahr SimoPas encore d'évaluation

- 2231506477096657Document103 pages2231506477096657Mohammed KadiriPas encore d'évaluation

- CN - Chapitre3 - Connexions Point À PointDocument79 pagesCN - Chapitre3 - Connexions Point À PointKoussa BarcelonaPas encore d'évaluation

- Serveurs DNS DHCP Web FTPDocument2 pagesServeurs DNS DHCP Web FTPAbdnaji Bourd0% (1)

- Partie 2 SMI6Document17 pagesPartie 2 SMI6Khadija DojaPas encore d'évaluation

- CCNA1 - Chapitre 4Document7 pagesCCNA1 - Chapitre 4Sabrine ChahbiPas encore d'évaluation

- Packet TracerDocument2 pagesPacket TracerEmmanuel KATAYPas encore d'évaluation

- Rapport de Stage FinaDocument75 pagesRapport de Stage FinaMoncef ELbouazzaoui100% (1)

- Catalyst 2960Document18 pagesCatalyst 2960blackmamba etti jeanPas encore d'évaluation

- Commandes de Base MikrotikDocument4 pagesCommandes de Base MikrotikulrichulnPas encore d'évaluation

- Correction Exam L2 2016Document2 pagesCorrection Exam L2 2016kenza ChPas encore d'évaluation

- CCNA 2 Module 8 v4Document7 pagesCCNA 2 Module 8 v4Mouhsine NajihPas encore d'évaluation

- UTC505 2022 01 Sem1 Sess1 Reseaux Cor 1Document20 pagesUTC505 2022 01 Sem1 Sess1 Reseaux Cor 1AdrianPas encore d'évaluation

- TD - Adressage IPDocument3 pagesTD - Adressage IPAliAliss0% (1)

- ICND2 Formation Ccna Partie 2 Icnd2 PDFDocument2 pagesICND2 Formation Ccna Partie 2 Icnd2 PDFCertyouFormationPas encore d'évaluation

- TP Ldap1Document25 pagesTP Ldap1jean dialloPas encore d'évaluation

- Comment Fonctionne Le MPLSDocument7 pagesComment Fonctionne Le MPLSJudor TOUTAPas encore d'évaluation

- Négociation de L'encapsulation UDP de IPSecDocument8 pagesNégociation de L'encapsulation UDP de IPSecSylvain MARETPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 - Connexions Point À PointDocument42 pagesChapitre 2 - Connexions Point À PointAbdenour MohammediPas encore d'évaluation

- 2.ethernet & Ieee 802.3 + LLCDocument7 pages2.ethernet & Ieee 802.3 + LLCboutheyna djaPas encore d'évaluation