Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

14PAI Modes Implantation Etranger

14PAI Modes Implantation Etranger

Transféré par

RomeCrownTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

14PAI Modes Implantation Etranger

14PAI Modes Implantation Etranger

Transféré par

RomeCrownDroits d'auteur :

Formats disponibles

Les modes dimplantation ltranger

Les modes dimplantation ltranger

On traitera de la commercialisation de nos produits ltranger.

Dans notre processus dinternationalisation, les marchandises sont arrives ltranger et sont

ddouanes, il nous reste savoir comment on va les distribuer. Lorsque lentreprise est face

ce choix, elle va tre pousse par les contraintes quelle va devoir respecter et dautre part par

les possibilits dimplantation offertes dans le pays.

On sattachera tudier laspect juridique, commercial et financier. En fonction de ces 3

critres lentreprise choisira le mode de dveloppement le plus adquat pour ltranger.

Lentreprise exportatrice na pas droit lerreur car elle ne peut changer limage quelle vhicule

si elle se trompe de stratgie dimplantation. Il est trs rare de changer limage que les clients

ont la premire vision de lentreprise.

I. Les critres de choix de prsence ltranger

Lentreprise se doit de respecter certaines contraintes :

les contraintes juridiques :

Il y a diffrentes formes dimplantation juridique qui existent : SA, SARL, SAS etc.

les contraintes stratgiques de lentreprise :

Le premier souci est le contrle que lentreprise va vouloir exercer ltranger. Si lentreprise a

envie de vendre ltranger en matrisant sa politique prix etc., elle devra directement

simplanter sur le pays tranger. Si son but est e faire du CA sans tre soucieuse de son image

elle peut passer par des intermdiaires.

Ensuite le degr dattractivit du pays est important, si les potentiels sont importants,

lentreprise pourra investir. Si ce pays reprsente une opportunit court ou moyen terme elle

pourra y mettre des locaux, des personnes, et investir.

La vitesse de pntration du march est importante et doit tre dcide par lentreprise. En

fonction de lefficacit souhaite, on a + ou mettre des moyens financiers. Plus une entreprise

est exprimente linternational moins il y a de risques pour elle.

les contraintes commerciales :

En fonction du secteur dactivit de lentreprise et des produits, lentreprise va pouvoir vendre la

totalit ou une partie de sa gamme etc. Il faut galement la politique dimage que veut donner

lentreprise. Si elle dsire que sa politique soit la mme que celle du pays dorigine, elle ne pourra

pas sous-traiter, il faut une implication directe. Il faut galement penser tout ce qui est suivi

commercial de lentreprise.

CE2007 Juin 2005 1

Les modes dimplantation ltranger

II. Les modes dimplantation ltranger

limplantation contrle

La maison mre va vouloir contrler entirement la position de son produit ltranger, que ce

soit limage, la distribution, les prix etc. Lentreprise dcide de vendre ltranger comme elle

vend sur son propre march. Elle va vouloir exercer le mme pouvoir quelle exerce en France.

Il y a plusieurs manires de simplanter :

- la vente directe (VPC et Internet)

Dans ce type de vente directe, il ny a aucun investissement de la part de lentreprise. Elle

produit des catalogues, les traduit mais il ny a aucune implantation physique sur le territoire

tranger. Ce type de commercialisation est fait pour tester le march tranger.

- un reprsentant salari

Lentreprise dcide dengager un reprsentant salari, il est li lentreprise par un contrat de

travail. Il est prcis quels vont tre les termes et les conditions de travail qui vont lier le

salari et lentreprise. Ils ont en gnral un statut de VRP.

Il a pour fonction dassurer la promotion du produit, reprsenter son entreprise, participer aux

manifestations commerciales, conclure des contrats et procde une veille concurrentielle et

une veille technologique. La difficult dans ce mode dimplantation est lorigine du salari : local

ou franais expatri ?

Le choix est crucial. Il faut bien choisir son reprsentant car limage de lentreprise en dpend.

Un expatri cote trs cher aux entreprises, son salaire est multipli par 3. Les entreprises

essaient donc de former des locaux, on ne garde que les lites pour expatrier. Lavantage est que

lon a une vraie main mise sur le pays tranger et on sait ce quil se passe.

- les succursales et les bureaux de reprsentation

Implantation un peu plus importante car elle ncessite la location dun bureau, lembauche dune

secrtaire etc.

Succursale : Les succursales ne possdent pas de personnalit morale ce qui veut dire que

juridiquement seule la maison mre est responsable des litiges qui pourront survenir entre les

clients et la succursale. La succursale est une forme dextension de lentreprise ltranger et la

succursale a le droit de signer des contrats, peut raliser des oprations commerciales et tablir

des factures.

Bureau de reprsentation : il na en aucun cas dmettre des factures, de vendre ou se faire

payer. Cest uniquement un agent de promotion.

- les filiales : vente et production

Mode dimplantation le plus abouti car cest le type le plus onreux

Filiale : lorsque lentreprise implante un tablissement stable ltranger, en fonction de

lattractivit du pays.

Filiale de vente : Le but est daugmenter le CA, et monter un point de vente ltranger.

Filiale de production : logique de diminution des cots pour avoir une main duvre et des

matires premires moins chres.

CE2007 Juin 2005 2

Les modes dimplantation ltranger

La filiale peut se crer de toute pice ou alors on peut racheter une entreprise dj existante.

La crer prend du temps. Cest un investissement important.

Si lon rachte une entreprise que lon intgre dans le groupe, la difficult sera de convertir le

personnel dj existent la nouvelle politique de lentreprise. La filiale est un gros

investissement, il faut tre sur de soi. De grands groupes se sont dj plants.

Limplantation sous traite

La commercialisation est confie des importateurs locaux.

- Les SCI : Socit de Commerce International :

Ce sont des entreprises locales qui vont constituer des passages obligs pour la vente des

produits dans ces pays. Les SCI sont lies la culture des pays et on les trouve souvent au Japon

sous la forme de Sogo Soshas : si lon est occidental, on est oblig de passer par ces

intermdiaires. Egalement en Afrique noire. Il existe galement des CFAO dans les anciennes

colonies franaises.

- Les bureaux dachat :

Ce sont des socits commerciales qui ont tre implantes dans un pays. Exemple Paris, il

existe une trentaine de bureaux dachats des USA, Russie etc

Ces bureaux cherchent les produits susceptibles de plaire aux gens de leur nationalit.

Ils peuvent travailler pour une chane de supermarch et aux vues des commandes, ils peuvent

influencer le prix des commandes.

- Les importateurs et les concessionnaires :

Ce sont des socits commerciales locales compltement indpendantes, elles achtent pour leur

propre compte des produits lexportateur et elles vont les revendre leurs risques et prils sur

leur territoire. Lintrt de passer par un importateur ou un concessionnaire est que lon a

affaire un local qui peut nous faire bnficier de ses contacts et relations. La diffrence entre

importateur et concessionnaire est que les 2 ne sont pas lis de la mme faon avec

lexportateur.

limportateur na aucun contrat avec lexportateur, il va pouvoir acheter

les produits quil veut dans la gamme, appliquer la politique commerciale

quil souhaite etc. Il a le droit de distribuer les produits concurrents

le concessionnaire est li par un contrat lexportateur, il aura

lexclusivit des produits sur une certaine zone de chalandise, il aura

lobligation de respecter la politique commerciale de lexportateur. Il na

pas le droit de vendre les produits concurrents.

Limplantation concerte

Dans ce type dimplantation, il y a toujours accord entre 2 personnes. Ces 2 personnes sont soit

des exportateurs dun mme pays, soit un exportateur et un importateur local.

CE2007 Juin 2005 3

Les modes dimplantation ltranger

Les accords entre exportateurs :

le groupement dexportateurs :

Ce sont des exportateurs dun mme pays qui veulent vendre leur produit sur un march tranger.

Dans ce cas, ils forment un GIE (Groupement dintrt Economique) qui est un statut juridique

priodique. Les entreprises doivent tre dans le mme secteur dactivit mais pas directement

concurrentes.

le portage : Piggy Back

Il sagit de 2 entreprises franaises qui vont vouloir exporter leur produit sur un march

tranger. Il y a la grosse entreprise dite porteuse, et celle de moindre taille dite la porte.

La porteuse est dj implante ltranger et possde un rseau de commercialisation.

Lentreprise porte va demander la porteuse de commercialiser ses produits dans le rseau de

commercialisation de la porteuse. La porteuse et la porte appartiennent au mme secteur

dactivit. La porteuse reoit un % sur la porte.

la franchise :

Cest une association entre un exportateur dun pays et limportateur dun autre pays.

Lexportateur = le franchiseur, il va exporter des biens ou des services.

Le local = le franchis.

Le franchiseur choisit selon ses critres ses franchiss en fonction de leur parcours, de leurs

ages, leur formation. Le franchis doit payer des droits dentre et doit payer chaque anne des

royalties (% sur le CA quil ralise).

Exemple : franchise mcdo etc

En change de la franchise, le franchis bnficie des produits du franchiseur, de la

reconnaissance internationale, de la dco etc, il a aussi une exclusivit au niveau du lieu.

En contre partie, le franchis doit appliquer la politique du franchiseur et doit respecter

certaines contraintes. = jackpot

Tout ne peut pas tre franchis, il faut un savoir faire particulier, une reconnaissance etc

Le franchiseur fait ltude de march etc donc le franchis bnficie de tous ces avantages.

les joint venture :

Ce type dimplantation lie un exportateur un local. Lorsque lon cre une joint venture cest que

lon est dans lobligation de le faire par le pays sur lequel on simplante. Dans les joint venture, le

local a obligatoirement 50% des actions de la socit. Si lon veut simplanter dans certains

endroits du pays, on ne peut pas sans un local. Cela sest pass en Europe de lest, en Chine, sur

les Emirats Arabes, en Thailande. Ce sont souvent des hommes de paille que lon achte.

CE2007 Juin 2005 4

Vous aimerez peut-être aussi

- Chapitre IIDocument35 pagesChapitre IIAmine Aaboudi100% (3)

- Comparaison Entre Leeloo Trading Et Apex Trader Funding La NouvelleDocument6 pagesComparaison Entre Leeloo Trading Et Apex Trader Funding La NouvelleKarla Victoria Hernàndez FragaPas encore d'évaluation

- Facture 1510900517Document2 pagesFacture 1510900517MouhayaPas encore d'évaluation

- Le Mode de PaiementDocument36 pagesLe Mode de PaiementchaimaaPas encore d'évaluation

- Gestion BudgetaireDocument50 pagesGestion Budgetairehanae ziouziouPas encore d'évaluation

- Comparaison FMI BM D24Document49 pagesComparaison FMI BM D24Amina MelouahPas encore d'évaluation

- Rapport PFE ASSOU Komlan JosephDocument104 pagesRapport PFE ASSOU Komlan Josephkomlanjosheph.assouPas encore d'évaluation

- Taux de Change Au MarocDocument7 pagesTaux de Change Au MarocAyaPas encore d'évaluation

- RG Comptabilisation Cryptomonnaies NCECF Jan 2019Document23 pagesRG Comptabilisation Cryptomonnaies NCECF Jan 2019Merida Bertrand Alex PodgaPas encore d'évaluation

- Compte-Rendu Exhaustif de La 8ème Matinée D'information-Débat "Les Enjeux Du Bail Commercial" Supplement Numerique La Tribune Côte D'azur 071212Document4 pagesCompte-Rendu Exhaustif de La 8ème Matinée D'information-Débat "Les Enjeux Du Bail Commercial" Supplement Numerique La Tribune Côte D'azur 071212aprotonPas encore d'évaluation

- 619276da1364b - CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA TVADocument40 pages619276da1364b - CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA TVAMounirou BaparapePas encore d'évaluation

- Produit DVDocument7 pagesProduit DVrimamor93Pas encore d'évaluation

- Éléments Du Corrigé Du Dernier ExerciceDocument7 pagesÉléments Du Corrigé Du Dernier ExerciceBader EddinePas encore d'évaluation

- M Gastebled Dimitri 31 03 20: Bonjour Voici Votre Facture Du / /20Document1 pageM Gastebled Dimitri 31 03 20: Bonjour Voici Votre Facture Du / /20tom arthurPas encore d'évaluation

- Khalid Chraibi - Collected Articles 31 March 2009Document184 pagesKhalid Chraibi - Collected Articles 31 March 2009tariqamin5978Pas encore d'évaluation

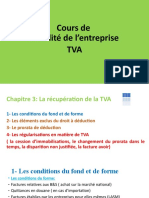

- Cours de Fiscalité de L'entreprise TVADocument20 pagesCours de Fiscalité de L'entreprise TVAyounes faskaPas encore d'évaluation

- Le Financement Du Commerce InternationalDocument11 pagesLe Financement Du Commerce InternationalRomeCrownPas encore d'évaluation

- Mémoired e Fin D'étudesDocument166 pagesMémoired e Fin D'étudesSoukaina100% (1)

- La DouaneDocument49 pagesLa DouaneGhita Noubhani100% (1)

- Cons BoukeraineDocument9 pagesCons BoukeraineKebabiPas encore d'évaluation

- HT Trading CompanyDocument19 pagesHT Trading CompanyLenz Daniel Jean PaulPas encore d'évaluation

- Brochure UbaDocument4 pagesBrochure UbaIvan NgounePas encore d'évaluation

- Rapport de LocalisationDocument1 pageRapport de LocalisationCISSEPas encore d'évaluation

- 533 Ec 61 Bef 776Document14 pages533 Ec 61 Bef 776Jordan KevinPas encore d'évaluation

- LE CommerçantDocument20 pagesLE CommerçantAsmae MetjariPas encore d'évaluation

- Bac Pro - Comptabilité - Partie 1 - Matin-1Document11 pagesBac Pro - Comptabilité - Partie 1 - Matin-1Mehdi BOUZINAPas encore d'évaluation

- Le Transport Maritime InternationalDocument10 pagesLe Transport Maritime InternationalNizar Garzoun80% (5)

- Politique Marocaine AgriDocument20 pagesPolitique Marocaine AgriseranolamPas encore d'évaluation

- DeouaneDocument566 pagesDeouaneAbdelouahab ElhajiPas encore d'évaluation

- Facture S23Document1 pageFacture S23jeanpaulprronePas encore d'évaluation