Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Economie D'entreprise s1

Economie D'entreprise s1

Transféré par

Jiddou Medlaghdhef100%(2)100% ont trouvé ce document utile (2 votes)

196 vues12 pages.

Titre original

Economie d'Entreprise s1

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce document.

Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd

100%(2)100% ont trouvé ce document utile (2 votes)

196 vues12 pagesEconomie D'entreprise s1

Economie D'entreprise s1

Transféré par

Jiddou Medlaghdhef.

Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 12

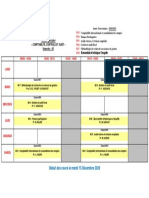

THEME 1: DIFPEENTS appro.

DU CONCEPT DE LEN

Is

!

|

Le secteur privé est considéré aujourd'hui comme le moteur de toute croissance économique

gui se veut durable: Cette situation explique le regain c'intérét envers les entrepreneuriats

nationaux, gui focalisent désormais les espoirs et les attentes des gouvernements, des

organismes de développement et des bailleurs de fonds. Elle explique aussi que les débats

Portent maintenant sur les catégories d'entreprises privées dont on peut espérer un fort

dynamisme et sur les dispositifs qu'i) convient de mettre en place afin de garantir Jeur essor

Dans ce nouveau contexte, la figure de 'entrepreneur comme créateur et catalyseur de

Ventreprise privée revient au centre des analyses économiques et des politiques de

développement. L'expérience a en effet démontré qui si deux pays différent par leurs capacités

dentreprendre, c'est a dire par le nombre dentrepreneurs, le progrés aura tendance a

apparaitre dans le pays oi la dotation en chefs d'entreprises est la plus forte.

Les programmes économiques appliqués ces trois derniéres décennies en Mauritanie ont

entrainé une profonde libéralisation de l'ensemble des structures de l'économie et un

désengagement presque total de I'Etat des activités productives od il était le principal

opérateur, laissant ainsi la voie libre a l'entreprencuriat national pour assurer la reléve. La

population du pays est ainsi appelée a apprendre comment tirer profit des nouvelles

opportunites commerciales et techniques qui se présentent réguliérement dans le sillage de la

nouvelle révolution des technologies de l'information et dans un monde ot les échanges sont

de plus en plus globalisés et la concurrence de plus en plus rude,

La Mauritanie a besoin d'une classe d'entrepreneurs qui sachent déceler les possibilités de

profit et qui soient capables de prendre les risques de créer une entreprise afin d’exploiter ces

opportunités avant les autres. Ce sont ces entrepreneurs qui pourront créer les emplois que la

croissance de la population ne cessera d'exiger et garantir la production en quantités

suffisantes de biens et de services a des prix accessibles pour tous.

L'esprit d'entreprise existe depuis des siécles en Mauritanie, Les villes de Oualata, de

Chinguitti, de Ouadane, de Tichitt constituaient des étapes incontournables pour les grandes

caravanes (parfois de 30.000 chameaux) qui effectuaient le commerce au long cours entre

VAfrique du Nord et L’Afrique subsaharienne au ile siécle. Hommes, capitaux et

marchandises ont done toujours voyagé du Nord au sud et vice versa en passant par ce pays.

Les colonies mauritaniennes, éparpillées dans toute L'Afrique subsaharienne, contrdlent

souvent le commerce de détail et de demi-gros dans la plupart de ces pays. L'activité

commerciale a toujours été considérée par les mauritaniens comme un métier noble.

i i et les anciens dirigeants des grandes

Les commercants, les artisans, les agricultenrs ciens_dirigeants

entreprises publiques qui ont été privatisées constituent un vivier potentiel d'entrepreneurs

esac Aves les mesures de libéralisation qui ont accompagné les différents plans

Grajustement structurel, ces groupes tirent profit des incitations du marché et les exemples de

i Ninciter d’ iculier les diplomés

i i ‘aines ne peuvent qu'inciter d'autres (en particulier

SEE ee ee aaa ation) A suivre la méme voie et a chercher a créer leur

chémeurs et les cadres de 'administr s néme ¥

propre entreprise au lieu d'attendre un hypothétique empli salarié.

as établissements (usines,

Simples unités techniques de ce le-ci, le pouvoir ‘Smeurant cependant entre les

3 i le-ci, I i isi

: ae : Pouvoir de décision demeurant cep I

pa de son existence, lentreprise Peut prendre plusieurs formes juridiques (société

Petsontes, société de lea rOuPement dintéres économique holdings, etc.) qui en font

peas une personnalité morale indépendante de son fondateur (ou ses fondateurs).

Pout produiee, Ventreprise @ besoin de

teohnoiag erat semi-finis, ressources finances a if, informatio

technologie de fabri . i ee

La durée-du cycle argent -

Ventreprise soit rentable, chat

Lersquleit@‘vend sa production, 'entreprise obtient récupére des ressources financiéres

{nvesties dans son activité ainsi qu'un exeédent qui ‘eprésente la valeur ajoutée qu'elle a créée

elle-méme! ©

« sPouriune entreprise de transformation (industrielle), a valeur ajoutée s'obtient comme

{s différence entre la valeur de la production obtenue et le cog des consommations

interinédialees engegées pour réaliser cete production, La vale: de la production est

= fa somme de la valeur des ventes et celle des stocks invendus) ;

Une grande ‘partie de la valeur ajoutée va étre distribuée aux autres agents

économiques sous forme de

+" dmpOts'yersés a I'Etat et aux collect

“= 7 Cousations versées a la Sécurité Sociale pou

~ > Bya)unérations versées aux salariés ; - ae

2 Tniteodhicon Economie Entreprise - Premidre Annte Economie - Debbe Cutd Sidy: Zeine Page 2 sur 28

wavailleurs

= _Intéréts versés aux fournisseurs externes des capitaux employé

~ Dividendes versés aux actionnaires (propriétaires) de la société ;

De [a totalité de la valeur ajoutée générée par lactivité de I'entreprise, elle va finalement

conserver : le montant mis de c6té pour compenser la dépréciation des équipements

usés au cours du processus de production (amortissements) afin de pouvoir les remplacer le

moment venu ; la partie des bénéfices non distribués aux actionnaires afin de pouvoir

développer activité dans l'avenir (réserves) ;

La création de valeur ajoutée est un impératif pour ia survie des entreprises. Pour les

entreprises cotées en bourse, c'est un facteur essentiel de leur évaluation. Economiquement

Ventreprise ne peut étre viable que si elle orée de la valeur ajoutée ce qui lui permet de

générer des moyens financiers pour se développer et elle inspire ainsi une plus grande

confiance a ses partenaires (fournisseurs et clients).

3. L'entreprise, une cellule social

A partir du moment od elle emploie du personnel, l'entreprise se voit investie d'une fonction

sociale qui réside dans la recherche des moyens et conditions permettant de satisfaire les

besoins exprimés par ses salariés : stabilité de l'emploi, niveau de rémunération, promotion,

formation, etc,

La non satisfaction de ces besoins peut engendrer un climat social malsain au sein-de

Ventreprise (gréves, conflits internes, ete,), ce qui ne peut que limiter la compétitivité et

entrainer & la longue des pertes, Il convient en effet de ne pas oublier que la resource

humaine (homme) est la principale arme dont dispose une entreprisé pour étre plus

compétitive que ses concurrentes.

4 - L'entreprise, un centre de décision économique

Lientreprise joue un réle particuliérement important dans une économie de marché car c'est

elle qui décide la nature des produits & fabriquer, la qualité et la quantité de ces produits, les

prix a appliquer (contrairement aux systémes dirigistes qui imposent ces orientations).

Ces décisions constituent des choix économiques que I'entreprise adopte, sous sa pleine

responsabilité, afin dlatteindre les objectifS qui lui ont été fixé par ses actionnaires et qui se

résument généralement dans la création de valeur ajoutée (ou de bénéfice). Ces décisions sont

adoptées sur la base de calculs et d'estimations de plus en plus sophistiquées basées sur des

systémes, d'information de plus en plus développés. Malgré ces perfectionnements, l'avenir

n'est jamais’ complétement prévisible et les erreurs de choix se paient chérement sous forme

diimportantes pertes financiéres.

Le pouvoir de décision de lentreprise repose sur l'autonomie que lui confére la libre

disposition de son patrimoine, cest-A-dire le droit dont dispose les actionnaires sur les actifs

financiers et économiques de leur entreprise, Ce droit n'est cependant pas absolu quand

Vintérét général est affecté.

Intodvtion Economie d'Eateprises= Premiere Année Feannmic - Debbve Oud Sity Zeine Page 3 sur 28 *

‘THEME S1: LA CREATION ET LA DISPARITION DES ENTREPRISES

- L'ESPRIT D'ENTREPRISE,

Les compétences techniques (diplomes, savoir-faire, etc.) ne suffisant pas elles seules &

assurer le succes d'une nouvelle entreprise: L’expérience a montré qu’elles doivent étre

accompagnées d'un ensemble d'aptitudes spécifiques propres @ l'initiateur du projet que l'on

résume en général sous le yocable générique d’« esprit d'entreprise ».

FF esprit cnsreprise se défoitcomme la capacité de découvrir une activité rentable (générant

des bénéfices) et créer une organisation économique (entreprise) en vue de l'exploiter. Il est

trés inégalement céparti entre les différents milieux socio-économiques, les régions et les pays

qui n‘ont pas tous le méme dynamisme. II se caractérise par une éthique productiviste (et non

spéculative) fondée sur Minvestissement et non la thésaurisation, U'effort @ long terme, la

ceréativité associée au golt du risque.

Selon les hommes qui la dirigent, les résultats dans une méme entreprise ou dans deux

entreprises semblables peuvent étre trés variables, Les facteurs principaux de succés ne

résident pas seulement dans une bonne approche marketing (commerciale), financiére (mode

de financement) ou technique (stratégies de production) mais souvent et surtout dans les

qualités personnelles de U'initiateur et conducteur du projet (l'entrepreneur),

Les recherches dans ce vaste domaine (entrepreneuriat) ont montré que certaines qualités

prédisposent a la réussite dans le monde de l'entreprise, en particulier :

= La confiance cn soi: on a ainsi thabitude de dire que seuls les

mégalomanes réussissent ;

= La. persévérance, la ténacité, lobstination face aux innombrables obstacles

qui. jalonnent la route de entrepreneur: difficultés _financiéres,

concurrence, environnement hostile, etc. ;

La flexibilité ou capacité de faire évoluer son entreprise on s'adaptant aux

conditions externes et internes en perpétuel changement ;

= Le potentiel créatif, 'enthousiasme, le capacité de diriger des €quipes ;

* “La'eapacité d'innovation (inventer de nouvelles machines, de nouvelles

‘méthodes d'organisation, des systemes de motivation, et.) ;

Deux auteurs se sont particuligrement distingués dans l'étude des caractéristiques des

entrepreneurs, et des conditions favorisant leur émergence : Max Weber dans son ouvrage

4 Léthique protestante et V'esprit du capitalisme » et Schumpeter dans son ceuvre « Théorie de

Yévolution économique : Recherche sur le profit, te erédit, Viniérét et le cycle de la

conjoncture) ;

[= LE PROCESSUS DE CREATION D'UNE ENTREPRISE,

La oréation dune nouvelle entreprise doit partir d'une idée et d'une motivation dont il faut

\érifiersoigneusement le réalisme économique en s'appuyant sur le savoir faire et les conseils

de cabinets spécialisés dans les domaines financiers, juridiques, de marketing et dingénieric,

ete. Les principales étapes de ce processus sont généralement les suivantes

soesccssiua Beaman Année Feanomie Dobe Ould Sidy Zine Page 4 sur 25

AL Liétude commerciale (ow de ta demande du_produit

Il stagit au cours de cette phase de recenser /es clients potentiels de ce produit ou service ainsi

que la zone géographique choisie comme marché potentiel (lieu de vente possible od existe

une demande du produit ou service non satisfaite encore), II conviendrait de repérer en méme

temps les produits et les entreprises concurrentes (vendant des produits similaires sur le

méme marché) afin de pouvoir déterminer la part de marché qui nous reviendra ou que l'on

peut atteindre durant la phase de lancement de nos produits.

vice envisuge)

Une fois précisées les moyens commerciaux (force de vente) qui seront effectivement mis en

Place (locaux, matériel, personnel) ainsi que la stratégie de pénétration du marché adopt, il

sera possible de quantifier le chiffre d'affaires prévisionnel (ventes prévisibles) en utilisant

‘comme base de calcul le prix psychologique du produit (celui admis par la majorité).

B/L'étude économique

Sur la base du chiffre d'affaires prévisionnel (ventes probables), il s'agira d'envisager les

différents moyens d'obtenir le produit ou le service en question : Achat, sous-traitance

Partielle ou totale, fabrication directe. En calculant le cout de chacune de ces alternatives, le

fondateur de lentreprise pourra choisir la solution la moins codteuse et qui réponde le mieux &

ses objectifs et évaluer sur cette base les investissements productifs et commerciaux auxquels

il devrait faire face.

CL "étude financidre

Elle se fixe généralement trois objectifs essentiels

~ Evaluer les besoins de financement entrainés par les investissements envisagés et

la meilleure maniére (la moins cotteuse) de les obtenir : financement propre

(autofinancement) ou financement externe (emprunis). En général la formule

mixte (apports des fondateurs + emprunts auprés des institutions financiéres

spévialisées) est la plus utilisée ;

- Chiffrer les besoins en Fonds de roulement de l'entreprise afin d'éviter que celle-

ci ne tombe en cessation de paiement (incapacité de faire face aux obligations

immédiates de paiement). Le Fonds de roulement se calcule en partant des

différents éléments qui pésent sur la trésorerie (stocks, crédits accordés

aux clients) et ceux qui l'allégent (en particulier le crédit obtenu des

fournisseurs) ;

~ Déterminer la rentabilité attendue du nouveau projet, clest-d-dire sa

capacité de générer des bénéfices. Le résultat (bénéfice ou perte) sera la

différence entre le Chiffre d'affaires (quantité vendue X prix de vente) et la

totalité des charges engagées pendant la période considérée (généralement

une année ou exercice). L’étude économique devra aussi calculer le seuil de

rentabilité de l'entreprise, clest-a-dire le chiffre d'affaires a partir duquel

elle commence a générer des bénéfices ;

Introduction Feonomie d’ Entreprise. - Premiére Année Feananiie - Debbe Ould Sidy Zxine Page S aur 28

Dé La mise en wurre du noweay projet.

Les trois é ‘ie

Gtudes antérieures (commerciale, économique et financiére) doivent étre réalisées

: avant de ager i nl

prendre la décision definitive concernant la nouvelle activité. Une fois eelle-e prise,

d'autres mes; ee

ures devront suiy; édi :

entreprise « re immédiatement avant le démarrage effectif de la nouvelle

ChODt dei a forma: Jeridtgue. qui déerminera | personnalité morale de la

Peele société (société de personnes ou de capitaux) ;

Elaboration dun dossier de constitution (les trois études antérieures plus

¢$ statuts) qui seront devant Jes tribunaux de commerce correspondants;

Aa, feTme de Assemblée générale constitutive de la nouvelle, société et fa

designation de ses organes dirigeants ;

Reéaliser périodiquement une prospection commerciale permettant, & partir

des réactions des consommateurs actuels ou potentiels du produit, de

cURLX Positionner Ventreprise par rapport a le demande et par rapport a la

coneurrence ;

Weiller @ ce que la production se fasse autant que possible @ partir des

Commandes fermes de \a clientéle (carnet._ de commandes) évitant. au

maximum le stockage ;

Elaborer un ‘tableau de bord permettant une comparaison réguliére des

réalisations avec les prévisions afin de prendre les mesures comectives

nécessaires a temps ;

1L- LA DISPARITION (LIQUIDATION) DE L'ENTREPRISE,

Une entreprise peut disparaitre pour cause de faillite lorsque son patrimoine (ce qu'elle

Posséde) est inférieure a ses obligations (dettes qu'elle doit rembourser) : La liquidation

Judiciaire se produit lorsque le redressement se révéle impossible ou excessivement cofteux,

Le patrimoine de 1a société est alors vendu et le montant obtenu sera utilisé pour payer en

priorité les créanciers (fournisseurs de produits et services) de celle-ci et lexcédent (s'il

existe) distribué entre les propriétaires (actionnaires)

proportionnellement & leur participation

dans le capital,

La disparition d'une entreprise peut aussi avoir pour origine le désir des propriétaires de la

société de cesser l'activité (par défaut de rentabilité) et de se réorienter vers d'autres eréneaux

plus lucratifs.

Les principales causes des défaillances des entreprises sont souvent:

La’ réduction de activité a la suite dune baisse de la demande provoquée

par une réorientation de celle-ci vers des produits concurrents ou de

nouveaux produits ; :

Des erreurs de management ou des problémes de trésorerie ;

Dans certains-cas les entreprises en faillite peuvent étre vendues @ wm repreneur qui va se

charger de tes redresser (spécialistes de la reprise des entreprises

Te

@

nationatixtqui Se sont chargées de les assainir et les rendre rem.

cn situation difficile). Ce fat

2s et cedses a des operateurs

bles.

ds £4 jolupart des entreprises pub!iques qui ont été privat:

11 Economie d'Latreprise = Premicre Année Feonomie - Debbe Ould Sidy Zeine Page 6 sur 26

eae

THEME II) - LES DIFFERENT ES METHODES OF CLASSIFICATION DES ENTREPRISES.

La Classification des entreprises en fonction de I'activité réalisée.

La premiere classification des entreprises se fait généralement suivant le critére de lactivité

réalisée, Ainsi Colin- Clark propose un découpage ternaire de l'ensemble de l'économie d'un

pays dans lequel :

“" Le secteur primaire inclut l'ensemble des activités agricoles, la -péche et

la chasse, cest-a-dire ensemble des activités impliquant une utilisation

directe, premigre des ressources naturelles ;

+ Le secteur secondaire inclut les activités de transformation des matiéres

premiéres fournies par le secteur primaire : les industries, le secteur

Energétique, les bftiments et travaux publiques. Les industries extractives

sont parfois classées dans le secteur primaire (extraction de ressources

naturelles), parfois dans le secteur secondaire (comme la premiére phase

d'un processus de transformation) ;

~, Le secteur tertiaire regrouperait toutes les autres activités : commerce,

transport, banques, assurances et plus généralement ensemble des

activités de service: professions libérales, services de santé et

Wéducation, les activités de recherches, les services domestiques, les

activités culturelles et de loisirs, tourisme, etc. ;

Une deuxiéme classification, toujours selon l'sctivité, permet d'obtenir :

+” Des entreprises agricoles: Elles. ont la_—particularité —d’tre

excessivement dépendantes des aléas climatiques pour la réalisation de

‘leurs activités, des industries (d‘équipement et agro-alimentaires) pour

leur équipement et pour leur vente et des banques pour leur financement.

C'est un secteur trés fragile qui ne survit, méme dans les pays

développés, que grace aux subventions publiques (fermes agricoles, unités

de collectes de lait, riziculture, ete.) ;

Des entreprises industrielles qui peuvent étre subdivisées de différentes

maniéres : Selon les matiéres traitées nous aurons des industries agro

“alimentaires, des industries manufacturiéres, les _bétiments et TP,

Vénergie ; selon Tusage du produit ou son degré délaboration nous aurons

‘weicides industries de biens intermédiaires, des industries de biens

dééquipement ou des industries de biens de consommation. Certains biens

ont cependant un caractére mixte (les véhicules par exemple peuvent étre

des biens d'équipement ou de consommation selon usage auquel ils

seront destinés) ;

Des entreprises commerciales dont la fonction principale est dlacheter et

de vendre des produits, Bien quelles n'effectuent pas des transformations de

matiéres premiéres, elles générent cependant de la valeur ajoutée en assurant la

distribution des produits, ce qui exige Ia réalisation de certaines activités comme

Je conditionnement, le transport, le stockage, l'exposition dans les lieux de vente,

etc, Certaines dientre elles offrent en plus des services annexes ou

complémentaires (entretien, crédit, assurances, etc.) comme les grandes surfaces

‘commerciales et les concessionnaires automobiles ;

ise -Premire Année Economie -Debbe Ould Sidy eine Page 7 sue 28

{= Introduetion Eeonomie d'Enirepr

«

‘

ceontacte de ctiembs!

j Fragile - Des entreprises de services qui se di

\e banque

(4 d! Raper oe 5

fe

a - ae

Race = poate

‘guent par le caractére immatériel de leur

production, ce qui n'exclut pas une activité de transformation ou de présentation

physique des services offerts (restauration, activité de loisirs en général, banques,

‘NO, les assurances, etc.

Leperte Chi P

pre Fpes Nacgewe

oN

b 7

ension

2- Classification des entreprises en fonétion de leur

Pour mesuret' la dimension (ou taille) d'une entreprise, il convient de choisir une unité de

mesure pertinente : leffectif des salariés, le chiffie d'affaires (total ventes pour les entreprises

industrielles et commerciales, total du bilan pour les banques, total des primes pour les

entreprises d'assurances), le montant des capitaux (ou la capitalisation boursiére pour les

entreprises cotées en bourse), la valeur ajoutée qui indique la contribution de lentreprise au

Produit Intérieur Brut (PIB) du pays, etc.

Parent de ces différents critéres pour mesurer la dimension des entreprises, on a lhabitude de

istinguer :

A /Les Petites et Moyennes Entreprises (PME/PMD.

Elles sont en général dirigées par leurs propres propriétaires qui engagent et risquent leurs

propres capitaux. Le patron assume souvent les fonctions de dirigeant, de propriétaire et

d'animateur principal de lentreprise, Cette définition écarte les filialcs des grandes entreprises.

dont les dirigeants ne sont que des salariés nommés par l'actionnaire principale.

Les points forts de la PME sont:

C7st tine entreprise A « taille humaine » cd les relations et contacts entre la direction

ele personnel sont frequents et fluides. Dés lors 'ambiance et les conditions de travail

seront fortement conditionnées par la personnalité de entrepreneur qui se traduit

souvenit par une gestion paternaliste (méiange d'attitude protectrice et d'autoritarisme),

Sa faible dimension lui confére a la PME une meilleure flexibilité lui permettant une

gestion sans trop de formalisme : les procédures sont rarement écrites, organisation

n'est quexceptionneilement figée dans un organigramme. Cette flexibilité leur permet

aussi de réagir rapidement et efficacement aux changements défavorables qui se

produisent dans leur environnement, surtout en période de crise.

Les PME prégentent cependant une série de points faibles dont les principaux sont les

suivant

yn et de techniques de gestion modemes, ce qui

La direction réagit face

= Absenée’ de systémes d'inform:

entraine une prise de décision chaotique et au coup par coup.

aux événements mais ne réussit pas a les anticiper ;

= Difficgltés de financement : leurs ressources propres sont souvent li itées

(souvent constituées principalement de la richesse personnelle du dirigeant

veo des. membres de sa famille), les banques ne leur font pas confiance ou elles

teur fort payer des intéréts élevés car on les considére comme peut solvables et

_ alles ne peuvent reccurie 8 [2 bourse pour se finances :

los fuillites et disparitions sont nombreuses dans ce type

smigres années d'existence, mais comme le taux de

Toutes ces difficultés font que I

Premitre Anee Eeononie - Dehhe Ould Sidy Zeine Page 8 8ut 28

d'entreprise; surtout pendant les cing pre

Ne edetroduction Eononied Eneprise =

ie eo : “Rewble'y a \

Tealion es wénéralement élevé (Ia création de PME: exigeant new de mnyens)

importance numérique des PME a tendance 4 augment s I sti

Re Sree gmenter dans le tissu industriel dele

B/Les grandes entreprises,

La grande entreprise est généralement synonyme dieffectifs nombreux et de grande

concentration de capitaux, Sa Brande dimension {ui permet Fobtention de deux avantages

compétitifs : des coUts unitaires réduits et un grand pouvoir de marché

Cots unitaires réduits : ils résultent de la combinaison de plusieurs facteurs, en particulier:

~ Les -économies d'échelle: ta croissance de la quantité fabriquée induit_ une

baisse de cots unitaires en raison de facteurs techniques (moindre

Cade Tenn glnitaire de matires premigres et énergie, experience acquise)

ude Vexistence de coats indépendants du niveau de activité (cobs fixes);

~“Elntrodustion de nouvelles techniques qui permettent une augmentation

. de la prod: ction avec des cotits moindres ;

Pouvoir de marché : La grande dimension donne une série davantages sur:

= Les foumisseurs = En raison de la grande quantité de produits achetés,

Mentreprise est en mesure d'obtenir des prix plus faibles. une meilleurc

qualité et des délais de paiements plus avantageux ;

~ + Les clients : L'importance des moyens déployés pour la promotion de ses produits

permet a lentreprise d'influencer plus facilement ses clients et de les amener § acheter

‘Ses produits (cas des cigarettes est flagrant, lobbying des grandes entreprises dans les

pays du Nord) ;

~ Les concurrents : Face a des concurrents faibles et dispersés, entreprise

Pout imposer ses conditions en termes de prix, de normes, de partage de

la clientele ;

Sur’ tes banques; Par le volume des capitaux empruntés et des

opérations effectués, lentreprise peut exiger et obtenir des conditions

avantageuses en termes de cofits de argent (intéréts) et de délais de

remboursement ;

- Sur I'Btat : Le poids social de la grande entreprise (emplois créés, impos et taxes

distribués, etc.) lui donne un pouvoir réel pour influencer les décisions politiques en sa

faveur ;

~ Sur les actionnaires (propriétaires) : Leur grand nombre et leur dispersion donne une

grande autonomie aux gérants de la grande entreprise (souvent des professionnels non

actionnaires) qui ont tendance & considérer le petit actionnaire comme une source de

financement bon marché et contraignante ;

Ce pouvoir de marché est cependant loin d'étre absolu, II trouve ses limites dans la grande

dimension des propres partenaires de lentreprise (clients, fournisseurs, banquiers) et de ses

concurrents. I! est aussi contrecarré par lexistence de contrepouvoirs : associations des

«eduction Eeonosni dEnveprise - Preme Année Economue - Debbe Ould Siy ZeinePage9 sut 28

G :

Consommateurs, organisations syndicales, organismes publics réglementant la concurrence,

ete,

C/Les groupes :

Pour de multiples misons dordre juridique, économique et social, certaines entreprises se

Tacs Pent ef se structurent en groupes. Un groupe est constitué par un ensemble de sociétés

ses entre elles par des participations financiéres dans lesquelles on distingue :

* La soclété- mare : lle se situe au sommet de (difice et controle toutes

les autres sociétés totalement ou partiellement. C'est en son sein que sont

Frises; les. décisions stratégiques les plus importantes affectant ensemble

du groupe. Lorsquielle nlexiste que pour exercer ce pouvoir financier en

aberdoanant “toutes les autres fénallons (production, catnmiércialisation,

tc.) & ses filiales, elle devient un holding ;

~ Les fillales : ce sont des societés dont le capital est contrOlé plus de 50% par la

Speiété mére. Si la possession de plus de 50% du capital permet dobtenir la majorite

des voix du Conseil d'Administration (organe supréme de la société), il est cependant

possible de contréler une entreprise avec un pourcentage moindre du capital si son

actionnariat est trés dispersé ;

~ Les ssociétés patticipées : ce sont des sociétés of la participation du

Capital est réduite, objectif n'étant pas le controle mais seulement a

participation dans le bénéfice éventuel ;

3+La Classification des entreprises en fonction de leur forme juridique

jue adoptée par une entreprise est importante car elle va déterminer le mode

La forme jurid

tribution des richesses erées (hénéfices

dengroice du pouvoir ainsi que les modalités de di

générés),

Une premigre: distinction, bas¢e sur la nature de la propriété, peut étre faite entre les

entreprises privées (contrdlées par des personnes privées, physiques ou morales) et les

entreprises publiques (contrélées par les pouvoirs publics : Etat ou collectivités locales),

Les entreprises, en particulier celles qui sont privées, peuvent adopter plusieurs formes

juridiques, Je choix dépendant en général des facteurs suivants : le désir de s'associer ou

dieuvre individuellement ; la dimension de l’entreprise et le montant des capitaux & réunir ; le

souci de limiter les risques et protéger son patrimoine ; le degré de contrdle que veulent

exercer les investisseurs (ou actionnaires) sur les managers (gérants) de l'entreprise.

Crest la propriété exclusive d'une seule personne, l'exploitant qui la dirige lui-méme. Elle

constitue une’ partie de son patrimoine personnel (ensemble des biens et droits sur des tiers).

Lavantage: de ce statur juridique est Ir-grande Uiberté qu’il procure, Vevploitant individuel

Nlayant des comptes a ne rendre & personne. Il présente cependani «in ineonvénient majeur:

exploitane individuel étant indétiniment responsable des dettes de son entreprise, en cas de

faillite,-ses-créanciers peuvent demander en justice la saisie des biens de l'enireprise aussi de

* Anuredievinn Feonomie d'Fnireprise - Preniére Ange Economie - Dehbs Ould Sidy Zeine Page 10 sur 28

0

ses bien: é it ji

S personnels (résidence, voiture, bijoux, ete.) et leur vente afin de se faire payer.

; tas, Entcprises Individuelles sont généralement t's nombreuses mats leur poids dans

Pecoraelie teflétent pas leur importance numérique : En Mauritanie, la forme juridique

inte dans le secteur informel est la forme individuelle pour 82 % des établissements

existants,

BL iétés en nom collect

Crest une société de personnes basée sur le désir des associés d'euvrer en commun tout en

respectant la personnalité de chacun. Les associés ont la qualité juridique de commergant et

sont responsables indéfiniment des dettes de la société. Cette forme juridique est tres peu

répandue aujourd'hui en raison des risques supportés par les associés (qui engagent la totalité

juelle

de leur patrimoine) tout en ne bénéficiant pas des avantages de lentreprise indi

(liberté de manceuvre).

Son principe de fonctionnement est identique A celui de la société en nom collectif

(association de commergant ceuvrant ensemble et respectant la personnalité spécifique de

chacun). Elle s'en distingue par l'existence de deux catégories d'associés :

=, Les commandités qui exercent la gérance et sont _indéfiniment

responsables des dettes sociales (y compris avec leur _patrimoine

personnel) ;

~_ Les commanditaires qui apportent des fonds a la société, ne participent

pas a la gestion et recoivent une partie des bénéfices (richesses) dégagés par

Vactivité. Leurs risques sont limités car ils ne sont responsables, en cas de

perte ou de faillite, qu’ concurrence de leurs apports (montants apportés)

été A responsabilité limitée (SARI

Dans ce type de société, les associés ne sont responsables qu’é concurrence des montants

apportés comme participation au capital social (appelées aussi parts sociales). C'est la forme

référée des petites et moyennes entreprises. La garantie offerte aux eréanciers de ce type de

société est donc plus faible que dans les cas précddents et ceux-ci ont done tendance a prendre

des précautions supplémentaires : hypothéques, garanties personnelles des associés, etc.

La SARL ést’ une société relativement fermée, le nombre des associés étant généralement

limité 450 et la cession (vente) des parts ne peut se faire qu/aveo l'accord des autres associés

qui bénéficient d'une option prioritaire sur cette vente.

La société afionyme (SA). Ty Osan SE

Créée pour faciliter la réunion de capitaux importants nécessaires pour réaliser des activités

qui dépassent les capacités individuelles, elle est particulitrement adaptée aux besoin de la

grande entreprise. Les parts sociales y sont représentées par des actions libreimen: cessibles et

népociables (Ia'bourse des valeurs étant le marché ol ces titres sont échangés). Us aetionnaire

(associ) peut donc se retirer a tout moment du copital de la société en vent=r" ses actions

Sans en reférer aux autres actionnaires, Cette liquidité des titres facilite orientation de

répargne vers ce type de société, Les associés doivent étre au minimum au nombre de sept (7)

eduction Economie d'Fntrepise ~ Premiére Année Eepramie - Debhe Ould Sidy Zeine Page 1!

sur 28

et il ny a pas de limite maximum, certaines sociétés pouvant aller juscu’e plusieurs millions

d'actionnaires,

La SA peut opter pour l'un des deux modes d'administration suivants

Le mode classique : dans ce cas la société est dirigce par un Corse!

d'Administration élu par Assemblée Générale des actionnaires. Le Conseil

désigne en son sein un Président Directeur Général (POG) qui sera charee

de diriger la société ;

Le mode moderne dans lequel la société est dirigée par ur Directoure (2 8

5 personnes) nommé par un Conseil de Surveillance Le Conseil de

Surveillance est désigné par l'Assemblée Générale des actionnaires. Les

membres du Conseil de Surveillance ne peuvent en aucun cas faire parte

du Directoire. Les fonctions de direction (gestion) et de contriie sont ainsi

netternent séparées,

Vous aimerez peut-être aussi

- Ana Bekoachpartitura PDFDocument2 pagesAna Bekoachpartitura PDFUlisitos Reyes Garcia33% (3)

- Les Devoirs s4Document5 pagesLes Devoirs s4Jiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- Examen 2018 Math s4 Avec CorrectionDocument5 pagesExamen 2018 Math s4 Avec CorrectionJiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- Droit Commercial s3Document27 pagesDroit Commercial s3Jiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- Comptabilité de Société s3Document12 pagesComptabilité de Société s3Jiddou Medlaghdhef100% (2)

- Résumé Droit Commercial S3Document4 pagesRésumé Droit Commercial S3Jiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- Résumé Droit de Travail s4Document5 pagesRésumé Droit de Travail s4Jiddou Medlaghdhef100% (1)

- Comptabilité Analytique s4 (TD)Document7 pagesComptabilité Analytique s4 (TD)Jiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- Cours Microéconomie S4 Wel RegadDocument45 pagesCours Microéconomie S4 Wel RegadJiddou Medlaghdhef100% (1)

- Micro EconomieDocument134 pagesMicro EconomieJiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- Fic 00152Document4 pagesFic 00152Proost N'guessanPas encore d'évaluation

- Correction Équilibre GénéralDocument9 pagesCorrection Équilibre GénéralJiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- Examens Microéconomie s4Document10 pagesExamens Microéconomie s4Jiddou Medlaghdhef100% (2)

- Examens Statistiques S4Document9 pagesExamens Statistiques S4Jiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- Cours Macroéconomie s4Document48 pagesCours Macroéconomie s4Jiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- Test - G2 Micro 3Document2 pagesTest - G2 Micro 3Jiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- Exposé Somelec Micro 3Document29 pagesExposé Somelec Micro 3Jiddou Medlaghdhef100% (1)

- TD1 Comptabilite de SociétéDocument1 pageTD1 Comptabilite de SociétéJiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- Résumé Somelec 1 Micro 3Document2 pagesRésumé Somelec 1 Micro 3Jiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- td6 IS LMDocument5 pagestd6 IS LMJiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- Terminologie de Batiment - 2Document5 pagesTerminologie de Batiment - 2ToyePas encore d'évaluation

- Chap3 VRCDocument3 pagesChap3 VRCDIAGNE100% (1)

- La Nouvelle Gestion PubliqueDocument166 pagesLa Nouvelle Gestion PubliqueArab MekouarPas encore d'évaluation

- Rapport Loi de ParetoDocument8 pagesRapport Loi de ParetoImad MerzakPas encore d'évaluation

- Reco 0035-2764 1998 Num 49 3 410014Document15 pagesReco 0035-2764 1998 Num 49 3 410014Bennaceur ThamiPas encore d'évaluation

- 2 Tabela Dimensional PEADDocument2 pages2 Tabela Dimensional PEADdalva ayanaPas encore d'évaluation

- 1 Er Chapitre Réseau BTDocument23 pages1 Er Chapitre Réseau BTNi halPas encore d'évaluation

- Sujet 4Document2 pagesSujet 4Giulia guelfiPas encore d'évaluation

- Ferdinand Quenisset's Astrophotographic PlatesDocument17 pagesFerdinand Quenisset's Astrophotographic PlatesSerge PlantureuxPas encore d'évaluation

- Ouvrage en Maçonnerie de Petits Elements Parois Et Murs 1.2Document43 pagesOuvrage en Maçonnerie de Petits Elements Parois Et Murs 1.2Julien PolletPas encore d'évaluation

- Erb Tseco 2023Document15 pagesErb Tseco 2023Demba KanoutePas encore d'évaluation

- ISOLATIONDocument12 pagesISOLATIONselinaPas encore d'évaluation

- Projet Professionnel: H. E. M. Institut Des Hautes Etudes de ManagementDocument3 pagesProjet Professionnel: H. E. M. Institut Des Hautes Etudes de Managementghita bellamlihPas encore d'évaluation

- Rapport TECHNIQUEDocument48 pagesRapport TECHNIQUEsamigoulmimi1996Pas encore d'évaluation

- CCA Emploi Du Temps S3 20-21 (18!01!21)Document1 pageCCA Emploi Du Temps S3 20-21 (18!01!21)younes gourrouPas encore d'évaluation

- Correction Cas BatiNord PG2Document3 pagesCorrection Cas BatiNord PG2aqwxszecdPas encore d'évaluation

- 1 - REGRESSION LINEAIRE SIMPLE - Liaison Et Dépendance Entre Deux Variables Quantitatives 34S PDFDocument34 pages1 - REGRESSION LINEAIRE SIMPLE - Liaison Et Dépendance Entre Deux Variables Quantitatives 34S PDFbaharPas encore d'évaluation

- Devis Quantitatifs Des PoutresDocument4 pagesDevis Quantitatifs Des Poutresjaphettchoffo5Pas encore d'évaluation

- QR CRE4 Bat 2eme SerieDocument17 pagesQR CRE4 Bat 2eme Seriepierre7demonetPas encore d'évaluation

- StepocDocument8 pagesStepocTheMistra007Pas encore d'évaluation

- Sarah Lavoine Catalogue P e 22 Web 4Document74 pagesSarah Lavoine Catalogue P e 22 Web 4David UrgoitiPas encore d'évaluation

- Cours 2 CptaDocument13 pagesCours 2 Cptaoscar romeoPas encore d'évaluation

- Cours 6Document5 pagesCours 6sekoudiabygnPas encore d'évaluation

- 80louis VuittonDocument2 pages80louis VuittonJerzain lopez santanderPas encore d'évaluation

- Evaluation DiagnosticDocument2 pagesEvaluation DiagnosticAyoub FakirPas encore d'évaluation

- Háblame Papá - Marcos BrunetDocument5 pagesHáblame Papá - Marcos BrunetTed GloverPas encore d'évaluation

- Adam SmithDocument10 pagesAdam SmithMohamedou Matar SeckPas encore d'évaluation

- Wild Honey - Baritone SaxophoneDocument2 pagesWild Honey - Baritone SaxophoneMads OlsenPas encore d'évaluation

- Pictogrammes INRS ?Document12 pagesPictogrammes INRS ?NADOUPas encore d'évaluation