Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Affects Et SC Pol SCPO - MUXEL - 2014 - 01 - 0061

Affects Et SC Pol SCPO - MUXEL - 2014 - 01 - 0061

Transféré par

Hichem AbdouTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Affects Et SC Pol SCPO - MUXEL - 2014 - 01 - 0061

Affects Et SC Pol SCPO - MUXEL - 2014 - 01 - 0061

Transféré par

Hichem AbdouDroits d'auteur :

Formats disponibles

3.

LES AFFECTS EN POLITIQUE

Ce qu'en dit la science politique

Pascal Perrineau

in Anne Muxel, La vie privée des convictions

Presses de Sciences Po | « Académique »

2014 | pages 61 à 74

ISBN 9782724614657

Article disponible en ligne à l'adresse :

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.cairn.info/la-vie-privee-des-convictions---page-61.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po.

© Presses de Sciences Po. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les

limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la

licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,

sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de

l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage

dans une base de données est également interdit.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chapitre 3 / LES AFFECTS EN POLITIQUE

CE QU’EN DIT LA SCIENCE POLITIQUE

Pascal Perrineau

L

a politique ne peut se réduire, en dépit des rêves positivistes de

nombre de sociologues du xixe siècle, à la gestion rationnelle de

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

la vie commune. La politique, que ce soit dans l’espace privé ou

l’espace public, est le théâtre des passions et des affects. Amours et

haines, espoirs et déceptions, identifications et rejets, introjections et

projections, sont à l’œuvre et traversent la vie politique, les institu-

tions, les attitudes et les comportements politiques. D’ailleurs, gouver-

nants et médias jouent avec ce système d’affects, avec ces passions,

et tentent de susciter des émotions favorables à leur cause. Du côté

des gouvernés, ce sont des « citoyens sentimentaux » qui, à travers

des filtres émotionnels, saisissent les informations et élaborent leurs

choix et orientations politiques 1. En dépit de ce très riche tissu d’af-

fects, la science politique s’est longtemps montrée, particulièrement

en France, très réticente à intégrer dans ses analyses ce registre des

émotions et des affects.

Les réticences de la science politique

à prendre en compte la dimension

psycho-affective du politique

La science politique s’est construite en France à partir d’héritages

positivistes – le droit, la sociologie durkheimienne, la géographie,

etc. – qui l’ont conduite à privilégier des objets déjà construits, aisé-

ment identifiables et mesurables. Dans ce paysage scientifique dominé

par la rassurante collecte des « faits » et par le primat épistémologique

selon lequel seul « le social peut expliquer le social », il n’y avait que

1. George E. Marcus, Le Citoyen sentimental : émotions et politique en

démocratie, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.

9782724614657.indb 61 18/12/13 13:26

62

La vie privée des convictions

peu de place pour les processus émotionnels. Gabriel Tarde ou encore

Gustave Le Bon, qui s’intéressaient à la dimension psychologique des

phénomènes politiques et sociaux, ont été marginalisés et leur statut

scientifique contesté 2.

Le rationalisme est un autre héritage déterminant. Notre culture

intellectuelle a mis la raison au cœur de notre dispositif intellectuel et

moral, et ce processus de rationalisation, engagé dès la Renaissance,

a fortement touché nos représentations du champ politique. Cette

trace est particulièrement sensible dans la définition républicaine

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

du citoyen « maître de ses passions ». Celle-ci s’appuie sur la pri-

mauté de la raison individuelle et de l’autonomie morale du citoyen

et rejette tous les éléments singuliers de son histoire, de ses origines,

de sa naissance, de sa famille, ou encore de sa culture, dans l’enfer

de l’irrationnel et de l’affect. Seule la raison, à en croire cet héritage,

peut fonder la dignité et la valeur de la personne et du citoyen 3. Une

raison à laquelle on va rendre un véritable culte dans ces fêtes de la

Raison et de l’Être suprême dont Mona Ozouf a si bien rendu compte4.

Dans le moment révolutionnaire de 1789 et des années qui suivent,

le culte de la Raison, lié à la déchristianisation, est considéré comme

le vecteur de la fin des superstitions et de l’irrationnel. Lors de son

discours sur l’instruction publique du 5 novembre 1793 devant la

Convention, Marie-Joseph Chénier précise qu’il s’agit de fonder « sur

les débris des superstitions détrônées la seule religion universelle […]

qui fait des citoyens et non des sujets […], qui n’a ni sectes ni mystères,

dont le seul dogme est l’Égalité, dont les lois sont les oracles, dont les

magistrats sont les pontifes […] 5 ».

2. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Paris, PUF, 2003 [1re éd. 1895] ;

Gabriel Tarde, Les Lois de l’imitation : étude sociologique, Paris, Slatkine,

1979 [1re éd. 1890], et L’Opinion et la Foule, Paris, PUF, 1989 [1re éd. 1901].

3. Dans l’ouvrage qu’il consacre à l’analyse des manuels de morale et d’ins-

truction civique des deux écoles laïque et catholique, Yves Déloye distingue

une définition républicaine du citoyen appuyée sur la primauté de la raison

individuelle dans la première et une conception davantage organique et

affective dans la seconde (École et citoyenneté. L’individualisme républicain

de Jules Ferry à Vichy : controverses, Paris, Presses de Sciences Po, 1994).

4. Mona Ozouf, La Fête révolutionnaire, 1789-1799, Paris, Gallimard, 1976.

5. Marie-Joseph Chénier, Œuvres, t. 5, Paris, Guillaume, 1826, p. 130.

9782724614657.indb 62 18/12/13 13:26

63

Les affects en politique

Un siècle plus tard, dans ce grand moment républicain qu’est, à la fin

du xixe siècle, l’affaire Dreyfus, s’opposent « deux France » désireuses

d’imposer, l’une et l’autre au nom de la « raison » ou de la « tradition »,

leur propre conception de l’identité nationale. La première défend un

modèle de la nation à la française, modèle universaliste imaginé par

les hommes de 1789 et prolongé plus tard sous la IIIe République. Une

nation constituée de citoyens égaux (rejetant les différences de classe,

de religion et de culture) qui sont avant tout des « êtres de raison ».

Gabriel Compayré, dans ses Éléments d’instruction morale et civique,

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

développe cette approche d’une raison qui seule peut protéger des

dogmes, des passions et des survivances du passé : « L’homme est

raisonnable et libre. L’animal ne l’est pas. La raison, c’est la faculté de

juger, entre plusieurs actions possibles, celle qu’il convient de faire […].

La raison réfléchit, délibère, juge ; la liberté se décide et agit. La liberté

de l’homme n’est pas illimitée : il y a bien des choses, soit dans notre

âme, soit dans notre corps, sur lesquelles nous ne pouvons rien 6. » La

seconde, celle qui réfère à la tradition, s’attache à la nation revendiquée

par les mouvements nationalistes et pensée selon un modèle identitaire

fondé sur l’appartenance ethnique. Ainsi, la nation se retrouve-t-elle

expurgée de ses éléments étrangers. C’est cette conception organique

que porte, par exemple, Maurice Barrès dans son discours « La Terre

et les Morts », prononcé en 1889, où l’individu ne trouve place dans

la nation qu’au travers de « l’acceptation d’un déterminisme », celui

d’une collectivité nationale considérée comme un véritable organisme

vivant avec ses exigences et sa force sentimentale : « On ne fait pas

l’union sur des idées, tant qu’elles demeurent des raisonnements ; il

faut qu’elles soient doublées de leur force sentimentale. À la racine de

tout, il y a un état de sensibilité. »

À une France universaliste et rationaliste s’oppose donc une France

nationaliste, plongée dans l’affect, « une France de chair et d’os » pour

reprendre la terminologie de Maurice Barrès qui, dans Le Roman de

l’énergie nationale 7, refusait que son intelligence ne se dégrade « en

laissant s’atrophier en [lui] les qualités délicates de la vie affective ».

6. Gabriel Compayré, Éléments d’instruction morale et civique, Paris,

Delaplane, 1883, cité par Yves Déloye, École et citoyenneté, op. cit., p. 46.

7. T. 3 : Leurs figures, Paris, Juven, 1902.

9782724614657.indb 63 18/12/13 13:26

64

La vie privée des convictions

Face à cette conception affective et romantique, une conception morale

de la politique, dont nous sommes encore aujourd’hui largement les

héritiers, conduit à une méfiance généralisée des passions, des affects

et des sentiments, qui sont jugés perturbateurs et même contraires à

notre idéal démocratique et républicain.

Comme toute discipline jeune à la recherche de son identité intellec-

tuelle et institutionnelle, la science politique a voulu tenir à distance

d’autres savoirs qui se sont, eux, beaucoup intéressés aux relations

entre émotions et politique, notamment ces deux savoirs essentiels

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

que sont la théorie politique et la psychanalyse. De la Renaissance aux

Lumières, la question des passions et des affects a été traitée comme

l’objet par excellence de la théorie politique. On s’éloigne alors d’une

perspective où les passions et les affects étaient avant tout pensés

sous l’angle du péché. En effet, la philosophie augustinienne – et son

triptyque de convoitises pécheresses : le désir de chair, le désir de

richesse et le désir de pouvoir, la libido dominandi – a été longtemps

dominante. Saint Augustin identifiait le mal moral à la passion qui

n’est qu’un mouvement irrationnel de l’âme que l’homme partage avec

les bêtes8. La théorie politique, à partir de la Renaissance, s’efforce de

penser la question des passions sous l’angle de la « nature humaine ».

La difficulté politique se pose en ces termes : comment contrôler,

contenir ou canaliser les passions lorsqu’elles sont celles du Prince ou

du Peuple et lorsqu’elles risquent de faire naître l’arbitraire ou la vio-

lence ? Du xv e au xviiie siècle, tous les penseurs politiques (Machiavel,

Spinoza, Hobbes, Smith, etc.) vont s’ingénier à proposer des stratégies

de gouvernement des passions ou de recyclage des affects derrière la

notion d’« intérêts ».

Pour comprendre la dynamique temporelle de ce processus, Albert

Hirschman9 va mettre au jour un processus d’inversion normative qui

a accompagné la naissance du capitalisme et vu les affects dominants

du Moyen Âge être subvertis. Au Moyen Âge, les valeurs nobiliaires

dominantes sont l’honneur, la recherche de la gloire et l’amour de soi.

Ces affects dominants définissent un idéal chevaleresque d’aristocrates

qu’ont su illustrer des littérateurs comme Pierre Corneille et la figure

8. Saint Augustin, Traité du libre arbitre, livre 1, 395.

9. Albert O. Hirschman, Les Passions et les Intérêts, Paris, PUF, 1980.

9782724614657.indb 64 18/12/13 13:26

65

Les affects en politique

du Cid. À cette époque, l’appât du gain est au contraire perçu comme

un sentiment médiocre caractéristique de la bourgeoisie et du vulgaire.

Quelques siècles plus tard, ce sont d’autres valeurs qui s’imposent.

La cupidité et l’appât du gain sont devenus autant de capacités de capi-

talisation personnelle, fondatrices d’un nouvel ordre social. Albert

Hirschman interroge : « Comment se fait-il qu’on en soit venu à consi-

dérer comme honorables des activités lucratives telles que le commerce

et la banque ? » Pour répondre, Hirschman revient à la période de la

Renaissance. Il constate à cette époque que le vieil affect de la quête

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

d’honneur suscite de plus en plus des conduites irrationnelles comme

celle que prête, au début du xvii e siècle, Miguel de Cervantès à « l’in-

génieux Hidalgo, Don Quichotte de la Manche ». Les cours d’Europe

regorgent alors de notables qui agissent avec, comme visée principale,

la satisfaction de leur propre grandeur, cédant pour cela aux passions

les plus irréfléchies.

Convaincus que cet abandon aux passions ne peut servir ni les princes

ni les sujets, plusieurs philosophes entreprennent de déconstruire l’idéal

du héros pour entamer une réflexion nouvelle qui vise à comprendre

« les hommes tels qu’ils sont », dit Spinoza : « Les philosophes conçoivent

les affects qui se livrent bataille en nous comme des vices dans lesquels

les hommes tombent par leur faute ; c’est pourquoi ils ont accoutumé

de les tourner en dérision, de les déplorer, de les réprimander ou, quand

ils veulent paraître plus vertueux, de les détester. Ils croient ainsi agir

divinement et s’élever au faîte de la sagesse, prodiguant toutes sortes

de louanges à une nature humaine qui n’existe nulle part, et flétris-

sant par leurs discours celle qui existe réellement. Ils conçoivent les

hommes, en effet, non tels qu’ils sont, mais tels qu’eux-mêmes vou-

draient qu’ils fussent : de là cette conséquence que la plupart, au lieu

d’une Éthique, ont écrit une Satire, et n’ont jamais eu, en Politique,

de vues qui puissent être mises en pratique, la Politique, telle qu’ils la

conçoivent, devant être tenue pour une Chimère […] 10. »

10. Baruch Spinoza, Traité politique (1677), chap. 1, § 1-2, trad. fr. Charles

Appuhn (légèrement modifiée), dans Œuvres, t. 4, Paris, Garnier-Flammarion,

1966, p. 11-12.

9782724614657.indb 65 18/12/13 13:26

66

La vie privée des convictions

De Machiavel à Hobbes 11, une analyse similaire rassemble sur le

constat suivant : à « l’état de nature », l’homme est dangereux, c’est

un « loup pour l’homme » car prisonnier de ses passions. La nature

humaine étant ainsi posée, comment la contrôler ? Comment mettre en

place une police efficace des passions ? Chaque théoricien apportera sa

pierre : l’État répressif pour Hobbes ou, pour Vico 12 ou Mandeville 13,

la volonté de transformer les passions individuelles en intérêt public,

les vices privés pouvant contribuer à façonner le bien public. De toutes

ces entreprises théoriques, peu à peu va se dégager une idée neuve et

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

forte : le meilleur remède à la puissance des passions est à chercher

dans les passions elles-mêmes.

Les passions ne sont plus considérées comme un tout homogène, il

y a des passions négatives et des passions positives. Il faut canaliser

les premières par l’usage des secondes. C’est le principe de la « passion

compensatrice » mis en avant par nombre de philosophes du xviie siècle

(Bacon, Spinoza, Hume, etc.). Les passions individuelles et les intérêts

particuliers peuvent se neutraliser au profit d’un bien commun har-

monieux. Naît l’idée que l’appât du gain peut être un frein à l’amour-

propre et à la recherche de la gloire. Cette inversion de l’ordre normatif

se produit à l’aide d’une mutation terminologique : la « passion du

gain » devient simple « intérêt ».

Les penseurs vont alors s’évertuer à démontrer les vertus sociales

d’un monde où priment les intérêts particuliers. Il y aurait une vraie

vertu pacificatrice des activités lucratives, de ce que Montesquieu

appelle « l’esprit de commerce »14 : « Le commerce guérit des préjugés

destructeurs ; et c’est presque une règle générale, que partout où il y

a des mœurs douces, il y a du commerce ; et que partout où il y a du

commerce, il y a des mœurs douces. »

11. Nicolas Machiavel, Le Prince, Paris, Ivrea, 2001 [1re éd. 1532] ; Thomas

Hobbes, Léviathan, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2001 [1re éd. 1651].

12. Gianbattista Vico, La Science nouvelle, Paris, Gallimard, 1993

[1re éd. 1725].

13. Bernard Mandeville, La Fable des abeilles, Paris, Institut Coppet, 2011

[1re éd. 1714].

14. Dans De l’esprit des lois publié pour la première fois à Genève en 1748,

Montesquieu écrit : « L’effet naturel du commerce est de porter à la paix ».

9782724614657.indb 66 18/12/13 13:26

67

Les affects en politique

Ainsi, comme on peut le constater, la théorie politique a été prolixe

sur le rôle des affects, leurs mutations et recompositions, leur carac-

tère organisateur des systèmes sociaux et politiques. Mais nombre

de courants très sociologistes de la science politique rejettent cette

réflexion dans l’enfer de la pensée normative, a- ou anti-scientifique.

Alors, que dire de leur réticence vis-à-vis de la psychanalyse ! En

soulignant le rôle des affects et des mécanismes de l’inconscient dans

le psychisme individuel, la psychanalyse invite la science du politique

à jeter un autre regard sur les mécanismes réels qui sont en œuvre

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

dans les institutions et les relations de pouvoir.

Quels sont les rôles d’affects comme le sentiment de convoitise, de

frustration ou d’estime de soi dans l’action publique des hommes poli-

tiques et dans les orientations politiques des citoyens ? Quelles rela-

tions complexes lient une foule à son chef politique dans des situations

totalitaires ? Quel exutoire trouvent les pulsions fondamentales (de vie

et de mort) sur la scène politique ? Quelle place accorder au sentiment

d’honneur et au ressentiment dans les processus révolutionnaires ?

Se poser toutes ces questions, c’est admettre le principe d’un intérêt

à regarder autrement les phénomènes politiques qu’au travers des

seules lunettes sociologiques. Le concept d’inconscient permet alors

de penser l’impossible maîtrise de l’homme sur lui-même et de mettre

au jour les limites – et non pas l’inanité – des explications des com-

portements humains à partir de variables qui situent l’homme dans

un système de positions démographiques, sociales, culturelles et poli-

tiques. Vis-à-vis de cette matrice de positions objectives se trouve

une matrice décisive de positions subjectives, enracinées dans les

formations de l’inconscient, formations (rêve, lapsus, symptômes, etc.)

qui traduisent l’existence dans un autre lieu que la conscience, d’un

texte qui se manifeste, au prix de déformations et de déplacements,

de métaphores et de métonymies, dans la conscience. L’interprétation

psychanalytique permet alors, à partir de ce contenu manifeste, de

déchiffrer un contenu latent. Il n’y a que peu d’analyses de ce type

sur l’objet politique. Cependant, Sigmund Freud lorsqu’il écrit, à l’été

1929, Malaise dans la culture 15 nous montre comment, au cœur de la

15. Sigmund Freud, Malaise dans la culture, Paris, PUF, 2004 [1re éd. 1929].

9782724614657.indb 67 18/12/13 13:26

68

La vie privée des convictions

vieille culture européenne, la pulsion de mort peut offrir un espace au

retour d’idéologies politiques mortifères. Le père de la psychanalyse

constate, dans sa réflexion désenchantée, une certaine naïveté portée

par les progrès de la culture et de la raison : « l’homme n’est pas un

être doux, en besoin d’amour, qui serait tout au plus en mesure de se

défendre quand il est attaqué, mais […], au contraire, il compte aussi

à juste titre parmi ses aptitudes pulsionnelles une très forte part de

penchant à l’agression. […] Homo homini lupus. Qui donc, d’après toutes

les expériences de la vie et de l’histoire, a le courage de contester

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

cette maxime ? » Wilhelm Reich cherche, à la même époque, à percer

les mystères de la propagande nazie à partir de la « psychologie des

profondeurs »16. Harold Dwight Lasswell, dans une optique beaucoup

plus behavioriste, présente à la même époque une analyse très forte

des mécanismes de manipulation psychologique qui sont à l’œuvre

dans la propagande nazie 17. Dans les années d’après-guerre, Theodor

Adorno, dans The Authoritarian Personnality 18, montre comment

les comportements fascistes et antidémocratiques s’enracinent dans

des traits de personnalité. Cette tradition de l’étude des structures

de la personnalité comme soubassements des choix et orientations

politiques sera poursuivie particulièrement aux États-Unis 19. En

France, l’approche psychologique notamment inspirée par les grilles

d’interprétation de la psychanalyse a été très développée par Philippe

Braud qui, du comportement électoral des citoyens aux ressorts de

l’adhésion aux régimes démocratiques, est parti à la recherche des

bases psycho-émotionnelles du politique20. Mais, au-delà de ce travail

16. Wilhelm Reich, La Psychologie de masse du fascisme, Paris, Petite

bibliothèque Payot, 1977 [1re éd. 1933].

17. Harold D. Lasswell, Psychopathology and Politics, Chicago (Ill.),

University of Chicago Press, 1986 [1re éd. 1930].

18. Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswick, Daniel J. Levinson et

R. Nevitt Sanford, Études sur la personnalité autoritaire, trad. fr. Hélène

Frappat, Paris, Allia, 2007 [1re éd. 1950].

19. Fred Greenstein, Personality and Politics. Problems of Evidence:

Inference and Conceptualization, Chicago (Ill.), Markham, 1969 ; William

P. Kreml, The Anti-Authoritarian Personality, Oxford, Pergamon Press,

1977 ; Patrick Sniderman, Personnality and Democratic Politics, Berkeley

(Calif.), University of California Press, 1975.

20. Philippe Braud, Le Comportement électoral en France, Paris, PUF, 1973,

Le Suffrage universel contre la démocratie, Paris, PUF, 1980, Le Jardin des

délices démocratiques, Paris, Presses de Sciences Po, 1991, et Petit traité

9782724614657.indb 68 18/12/13 13:26

69

Les affects en politique

solitaire, relativement rares sont les auteurs français qui ont exploré

ce substrat émotionnel à partir d’une entrée philosophique 21 ou de

la grille analytique 22.

À toutes ces préventions de la science politique contre l’interpré-

tation des phénomènes politiques au travers des systèmes d’affects, il

faut peut-être encore ajouter deux mouvements de la pensée qui ont

conduit à minimiser et à contester le rôle des émotions en politique.

D’un côté, les usages qui ont été faits par les totalitarismes des émo-

tions en matière politique ont entaché d’une aura négative les analyses

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

des sociologues qui avaient pris au sérieux l’impact des émotions dans

les phénomènes politiques collectifs. Les analyses des comportements

pathologiques de la foule agissant d’un seul bloc et de façon déraison-

nable23 ont pu contribuer à discréditer l’usage de la catégorie des émo-

tions dans la science politique. Or, en France, la sociologie dominante

durkheimienne s’est construite largement contre la psychologie sociale

du type de celle de Gabriel Tarde qui insistait sur les explications des

comportements en termes de contagion mimétique ou d’imitation.

D’un autre côté, les émotions et les passions ont été largement exclues

du champ de l’analyse parce que les intérêts et le calcul utilitaire ont

semblé être les plus pertinents pour comprendre les comportements.

À cet égard, la fin du xviiie siècle où s’impose en économie politique le

paradigme de l’intérêt est tout à fait décisive24. Les approches en termes

de « choix rationnel », aujourd’hui dominantes, reposent entièrement

sur le postulat selon lequel les émotions peuvent être négligées au

bénéfice de calculs fondés sur la maximisation de son intérêt personnel.

des émotions, sentiments et passions politiques, Paris, Armand Colin, 2007.

21. Pierre Ansart, La Gestion des passions politiques, Lausanne, L’Âge

d’homme, 1983.

22. Eugène Enriquez, De la horde à l’État : essai de psychanalyse du lien

social, Paris, Gallimard, 1983, et Clinique du pouvoir : les figures du maître,

Toulouse, Érès, 2012 ; Raphaël Draï, La Politique de l’inconscient, Paris,

Payot, 1978 ; Pierre Legendre, Jouir du pouvoir : traité de la bureaucratie

patriote, Paris, Minuit, 1976, et L’Amour du censeur : essai sur l’ordre

dogmatique, Paris, Seuil, 2005 ; Michel Schneider, Big Mother : psycho-

pathologie de la France politique, Paris, Odile Jacob, 2002.

23. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, op. cit. ; Gabriel Tarde, Les

Lois de l’imitation, op. cit., et L’Opinion et la foule, op. cit. ; Vilfredo Pareto,

Traité de sociologie générale, Lausanne, Payot, 1917.

24. Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des

nations, Paris, Gallimard, 1976 [1re éd. 1776].

9782724614657.indb 69 18/12/13 13:26

70

La vie privée des convictions

De quelques regards de la science politique

sur le rôle des affects en matière politique

Dans un bilan publié dans Traité de science politique 25, Madeleine

Grawitz constatait la grande faiblesse de ce qu’elle appelait la psy-

chologie politique – particulièrement en France – et distinguait trois

niveaux dans les études essentiellement anglo-saxonnes réalisées sur

le sujet : l’analyse du poids des affects sur les comportements poli-

tiques des individus ; l’analyse des affects sur le leadership politique

(qui fait de la politique, pourquoi et comment ?) ; l’analyse du poids

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

des affects dans les groupes. Si l’on retient la manière dont la poli-

tique s’immisce dans la sphère affective et intime des individus, seule

la première dimension nous intéresse. Comment les comportements

politiques et les comportements affectifs et intimes des individus se

tissent ou interférent entre eux ?

Sur ce registre, Madeleine Grawitz distingue trois ensembles de

recherches et d’approches. Tout d’abord, les approches qui partent à la

recherche des sources biologiques et éthologiques de quelques affects

fondamentaux chez l’homme. D’importants travaux ont été menés dans

ce domaine qui a été et reste l’objet de fortes polémiques initiées, dès

les années 1970, contre la sociobiologie. On peut penser aux travaux

d’Hans Jürgen Eysenck qui insistent sur l’homme comme animal bio-

social 26, à ceux de Konrad Lorenz sur l’agressivité qui généralisent

la théorie anthropologique du « bouc émissaire » 27, ou encore aux

recherches d’Albert Somit qui montrent la difficile émergence de la

forme démocratique dans un contexte où les primates sociaux que nous

sommes seraient génétiquement prédisposés aux structures sociales

et politiques autoritaires 28.

25. Madeleine Grawitz et Jean Leca (dir.), Traité de science politique, t. 3 :

L’action politique, Paris, PUF, 1985.

26. Hans Jürgen Eysenck, The Psychology of Politics, Londres, Routledge

& K. Paul, 1954.

27. Konrad Lorenz, L’Agression : une histoire naturelle du mal, Paris,

Flammarion, 1969.

28. Albert Somit, Biology and Political Behavior: the Cutting Edge, Bingley,

Emerald, 2011.

9782724614657.indb 70 18/12/13 13:26

71

Les affects en politique

Ces travaux insistent beaucoup sur une dimension instinctuelle des

grands affects à l’œuvre dans le champ politique : défense du territoire,

capacité de violence et d’agressivité, volonté de domination ou de sou-

mission, etc. Par exemple, dans un chapitre d’ouvrage publié en 197629,

David Schwartz défend l’idée selon laquelle la moindre participation

politique des femmes s’enracinerait dans les différences hormonales

existant entre hommes et femmes qui entraînent d’inégales prédispo-

sitions à l’agressivité. Dans cette optique, les tropismes politiques des

individus sont inscrits dans un registre instinctuel qui est activé ou

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

non selon les circonstances. La scène intime comme la scène publique

n’est qu’un lieu d’expression de ces registres fondamentaux inscrits

dans une « nature humaine ». Le privé et le public ne sont que des

« circonstances particulières » qui permettent ou non à ces registres

instinctuels de s’exprimer.

Madeleine Grawitz distingue ensuite les approches qui explorent

les sources contextuelles des affects. Le behaviorisme, par exemple,

analyse les comportements comme autant de réponses à des stimuli

venant du contexte ou de l’environnement de l’individu. Dans cette

perspective, on ne s’intéresse plus seulement aux facteurs endogènes

(instinctuels) des affects et des comportements. Ceux-ci sont considé-

rés comme le fruit d’apprentissages qui se construisent en réaction à

des incitations venues de l’extérieur de l’individu. L’analyse d’André

Siegfried relative au vote du granit et du calcaire dans la France de

l’ouest sous la IIIe République s’inscrit dans cette veine. C’est un envi-

ronnement physique qui va mettre en scène un registre d’affects et

de comportements : « Il faut insister sur cette armature géologique

et notamment sur la limite essentielle entre la Plaine et le Bocage,

parce que tout le reste en dépend. […] La Plaine est acquise à l’œuvre

de la révolution, soit sous la forme républicaine, soit sous la forme du

bonapartisme démocratique ; mais le Bocage demeure obstinément

fidèle aux champions de l’Ancien Régime 30. » L’armature géologique

a mis en place une certaine occupation de l’espace (habitat dispersé,

29. Albert Somit (dir.), Biology and Politics: Recent Explorations, Paris,

Mouton, 1976.

30. André Siegfried, Tableau politique de la France de l’ouest sous la

IIIe République, Paris, Armand Colin, 1980 [1re éd. 1913].

9782724614657.indb 71 18/12/13 13:26

72

La vie privée des convictions

habitat concentré) qui elle-même a engendré des rapports socio-éco-

nomiques particuliers (grande propriété, petite propriété), porteurs de

systèmes de valeurs et d’orientations politiques spécifiques (soumis-

sion à la hiérarchie, démocratie égalitaire). Affects et choix politiques

sont ainsi l’expression de contextes spatiaux et sociaux particuliers.

Pour ce qui nous intéresse, dans cette optique, l’intimité peut être

perçue comme un environnement spécifique imposant des contraintes

propres (et différentes de l’espace public) sur les affects et les com-

portements politiques.

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

Enfin, Madeleine Grawitz considère les approches qui partent à la

recherche des sources psychiques des affects et des comportements

politiques (analyse des personnalités). Ici, l’individu n’est pas un être

rationnel et son comportement dépend en partie de forces psychiques

qu’il ne maîtrise pas. La plupart de ces approches débouchent sur une

analyse en termes de personnalité comme ensemble de traits psy-

chiques définissant une véritable structure de production d’attitudes,

de comportements, d’affects et d’opinions dans les domaines person-

nel, social et politique 31.

À partir des cadres fixés par ces auteurs, de nombreuses recherches

vont développer la mise au jour de personnalités étudiées du point de

vue descriptif et analytique : la personnalité est alors un ensemble de

croyances, de jugements, d’opinions et d’attitudes (aspect cognitif et

affectif) qui se traduit en actions et en comportements (aspect conatif).

L’approche la plus marquante et la plus prestigieuse dans ce

domaine est bien sûr l’œuvre de Theodor Adorno et ses collabora-

teurs Else Frenkel-Brunswick, Daniel Levinson et Nevitt Sanford : The

Authoritarian Personnality 32. L’hypothèse de base de cette recherche

engagée dans l’immédiat après-seconde guerre mondiale est la sui-

vante : « Les convictions politiques, économiques et sociales d’un

individu constituent souvent un schéma large et cohérent. Elles sont

31. Kurt Lewin, Psychologie dynamique : les relations humaines, Paris,

PUF, 1959 ; Gordon Willard Allport, Personality: A Psychological

Interpretation, New York (N. Y.), H. Holt & Company, 1939 ; Carl Ransom

Rogers, Le Développement de la personne, Paris, Dunod, 1966 ; Abraham

Harold Maslow, Motivation and Personality, New York (N. Y.), Harper &

Row, 1970.

32. Trad. fr. Études sur la personnalité autoritaire, op. cit.

9782724614657.indb 72 18/12/13 13:26

73

Les affects en politique

liées entre elles par une mentalité ou un esprit et ce schéma est

l’expression de tendances profondes de sa personnalité ». Ainsi, au

départ, chaque individu est défini par un syndrome, un ensemble

de traits psychiques et culturels qu’il possède et qui vont définir ses

orientations et ses attitudes.

Les auteurs étudient plusieurs traits de personnalités et plusieurs

systèmes d’attitudes : l’antisémitisme, l’ethnocentrisme et le conser-

vatisme, mesurés entre autres par des échelles d’attitudes. À partir

des corrélations entre ces différents traits, ils définissent une échelle

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

de prédisposition au fascisme (échelle F). Toutes ces corrélations font

apparaître un syndrome clair : celui d’une personnalité autoritaire,

potentiellement fasciste, prête à participer à des mouvements anti

démocratiques et sensible à la propagande antisémite. Ce syndrome,

cette personnalité a plusieurs composantes psychiques fortes et lourdes :

des réactions moralisantes très conventionnelles, une tendance à la

soumission, une certaine agressivité, une nette désapprobation vis-à-

vis d'une vie sentimentale trop libre, l’utilisation de jugements stéréo-

typés, le recours à des superstitions comme moyen de fuir ses propres

responsabilités, une éducation sévère, etc. C’est à partir de cette matrice

organisée autour d’affects forts et fondamentaux que sont produits les

jugements et les comportements politiques.

Plus tard, ces analyses seront élargies aux personnalités autoritaires

de gauche et plusieurs recherches montreront que l’esprit fermé n’est

pas le seul apanage de la droite fasciste ou du fanatisme religieux 33.

Un courant de sociologues de l’action collective, dans la perspective

ouverte par Jeff Goodwin, James Jasper et Francesca Polletta 34, a

pris en compte la dimension émotionnelle des mouvements sociaux

et travaillé sur les « dispositifs de sensibilisation » déployés dans les

mobilisations sociales 35.

33. Cf. Hans Jürgen Eysenck, The Psychology of Politics, op. cit. ; Milton

Rokeach, The Open and Closed Mind: Investigations in the Nature of Belief

Systems and Personnality Systems, New York (N. Y.), Basic Books, 1960.

34. Jeff Goodwin, James M. Jasper et Francesca Polletta (eds), Passionate

Politics: Emotions and Social Movements, Chicago (Ill.), University of

Chicago Press, 2001.

35. Christophe Traïni (dir.), Émotions… Mobilisation !, Paris, Presses de

Sciences Po, 2009.

9782724614657.indb 73 18/12/13 13:26

74

La vie privée des convictions

Il faut enfin ajouter à toutes ces approches un courant qui se déve-

loppe aux États-Unis dans la perspective théorique de l’intelligence

affective 36. Il s’agit de dépasser l’opposition classique du rationnel et

de l’irrationnel dans la mesure où le citoyen qui est à la recherche

de bénéfices tente de minimiser des coûts qui sont à la fois d’ordre

rationnel et émotionnel. Dans son texte sur le « citoyen sentimental »,

George Marcus, fort des acquis des neurosciences, écrit : « Je soutiens

la thèse radicale selon laquelle les gens peuvent être rationnels pré-

cisément parce qu’ils sont sujets aux émotions : ce sont ces dernières

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)

qui permettent la rationalité. Ou encore nos facultés émotionnelles

(emotional faculties) sont davantage en harmonie avec notre capacité

à être rationnels. La raison n’est pas une faculté autonome de l’esprit,

indépendante des émotions 37. »

Qu’il soit pensé en rupture avec la rationalité ou étroitement arti-

culé à elle, le système d’affects doit donc être considéré comme une

véritable « infrastructure » des choix et des tropismes politiques. Dans

cette perspective, l’affectivité profonde de chaque individu produit

en quelque sorte son système d’orientations politiques, indépendam-

ment, dans une large mesure, des conditions sociales, économiques

et culturelles. Cette politique « affective » trouve-t-elle des conditions

d’expression différentes selon qu’elle s’exprime sur la scène publique

ou sur la scène privée ? Le soubassement affectif est-il prépondérant,

ou bien les scènes d’expression des choix politiques jouent-elles un rôle

décisif ? La scène privée ne conduit-elle pas à des dissimulations, des

recompositions, des compromis plus importants que la scène publique

où c’est l’abstraction du citoyen qui s’exprime dans la seule unidimen-

sionnalité de la politique, un citoyen non encombré de la multitude de

rôles caractéristique de la scène privée (par exemple, pour un homme :

le fils de…, le mari de…, le père de…, le frère de…, l’ami de…, etc.) ?

Une multidimensionnalité de la scène privée où l’unidimensionnalité

apparente du choix politique de la scène publique doit difficilement

trouver son ou ses chemin(s) d’expression.

36. George E. Marcus, W. Russell Neuman et Michael MacKuen, Affective

Intelligence and Political Judgment, Chicago (Ill.), University of Chicago

Press, 2000.

37. Idem.

9782724614657.indb 74 18/12/13 13:26

Vous aimerez peut-être aussi

- Persée: Waterbury John, Le Commandeur Des Croyants. La Monarchie Marocaine Et Son ÉliteDocument9 pagesPersée: Waterbury John, Le Commandeur Des Croyants. La Monarchie Marocaine Et Son ÉliteHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Postcolonialisme Français-Article-CiteDocument16 pagesPostcolonialisme Français-Article-CiteHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Machr1 001 0053Document9 pagesMachr1 001 0053Hichem AbdouPas encore d'évaluation

- Politis 1750-6-9-Maher-HaninDocument4 pagesPolitis 1750-6-9-Maher-HaninHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Violence Et Politique en IslamDocument16 pagesViolence Et Politique en IslamHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Machr1 021 0031Document17 pagesMachr1 021 0031Hichem AbdouPas encore d'évaluation

- Machr1 001 0009Document3 pagesMachr1 001 0009Hichem AbdouPas encore d'évaluation

- Machr1 001 0023Document12 pagesMachr1 001 0023Hichem AbdouPas encore d'évaluation

- Charisme Émotion-PakistanDocument21 pagesCharisme Émotion-PakistanHichem AbdouPas encore d'évaluation

- 107 Mascolo 14 15Document3 pages107 Mascolo 14 15Hichem AbdouPas encore d'évaluation

- Certeau HistoirDocument24 pagesCerteau HistoirHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Populisme Et Nationalisme G HermetDocument14 pagesPopulisme Et Nationalisme G HermetHichem AbdouPas encore d'évaluation

- L Orientalisme Mort Ou Vif Une HistoireDocument13 pagesL Orientalisme Mort Ou Vif Une HistoireHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Dialogues Sur Le Cinema Jean Luc GodardDocument101 pagesDialogues Sur Le Cinema Jean Luc GodardHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Sociologie Des Élites Délinquantes. de La Criminalité en Col Blanc À La Corruption Politique2Document325 pagesSociologie Des Élites Délinquantes. de La Criminalité en Col Blanc À La Corruption Politique2Hichem AbdouPas encore d'évaluation

- Bernard LepetitDocument7 pagesBernard LepetitHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Y A T Il Eu Une Révolution Conservatrice Sous LaDocument20 pagesY A T Il Eu Une Révolution Conservatrice Sous LaHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Crise de Succession TunisieDocument19 pagesCrise de Succession TunisieHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Anna 641 0171Document37 pagesAnna 641 0171Hichem AbdouPas encore d'évaluation

- Discours Du Palmarium-MACHR1 - 055 - 0011Document5 pagesDiscours Du Palmarium-MACHR1 - 055 - 0011Hichem AbdouPas encore d'évaluation

- Balibar VACA 051 0004Document10 pagesBalibar VACA 051 0004Hichem AbdouPas encore d'évaluation

- Constitutionalisme Et Participation Poli Au MaghrebDocument47 pagesConstitutionalisme Et Participation Poli Au MaghrebHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Racismes de France - Cairn - InfoDocument14 pagesRacismes de France - Cairn - InfoHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Journals 11059 9 1 Article-P223-PreviewDocument2 pagesJournals 11059 9 1 Article-P223-PreviewHichem AbdouPas encore d'évaluation

- La Résilience de L'islamisme-SeniguerDocument8 pagesLa Résilience de L'islamisme-SeniguerHichem AbdouPas encore d'évaluation

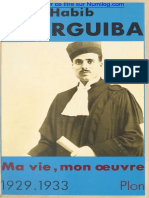

- B Ma Vie Mon Oeuvre ExtraitDocument44 pagesB Ma Vie Mon Oeuvre ExtraitHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Addi - L - Enjeux-Anthropologie Du MaghrebDocument8 pagesAddi - L - Enjeux-Anthropologie Du MaghrebHichem AbdouPas encore d'évaluation