Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

CHAP08

CHAP08

Transféré par

bigbrother12345Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

CHAP08

CHAP08

Transféré par

bigbrother12345Droits d'auteur :

Formats disponibles

CHAPITRE 8 CHOIX INTERTEMPORELS : OFFRE DPARGNE ET DEMANDE DE CAPITAL

141

8

Les choix intertemporels : loffre dpargne et la demande de capital

Lexplication de la prsence du capital dans toute conomie requiert lintroduction du temps dans lanalyse. Ceci nayant t fait jusquici ni pour les mnages ni pour les entreprises, le prsent chapitre traite du sujet du point de vue de ces deux catgories dagents conomiques, successivement. La section 8.1 rappelle brivement les donnes du problme : pourquoi le capital, pourquoi le temps ? La section 8.2 applique au consommateur une extension intertemporelle de la thorie des choix individuels, maintenant familire, qui traite de la rpartition de la consommation dans le temps. De l dcoulent les comportements dpargne, et donc de constitution de capital financier. La courbe doffre dpargne en est dduite. La section 8.3 examine le pourquoi et le comment des dcisions dinvestissement des entreprises et, partant, dacquisition par elles de capital financier. Le critre de slection des projets dinvestissement appel V.N.A. est expos, et la courbe de demande de capital financier en est dduite. La section 8.4 dcrit les formes du financement des entreprises sous lesquelles se matrialise leur demande de capital financier : obligations, actions, autofinancement. La section 8.5 met en exergue le rle particulier de lune dentre elles : lactionnariat, comme fondement du capitalisme parmi dautres formes dorganisation des entreprises. On conclut en prcisant la diffrence entre profit conomique et profit comptable.

142

PARTIE I

ANALYSE MICROCONOMIQUE

Section 8.1 Pourquoi des biens de capital ?

Contrairement aux ressources naturelles et au travail humain, le capital physique est essentiellement constitu de produits , issus de lactivit des entreprises. Nous en connaissons dj les conditions de demande, fondes sur la productivit marginale du capital. Mais rien dans ce raisonnement ne permet dexpliquer pourquoi certaines entreprises et, partant, toute une fraction de lconomie choisissent de produire de tels biens plutt que des biens directement consommables. Aprs tout, les besoins humains pour lesquels les entreprises fonctionnent ne sont-ils pas satisfaits uniquement par les biens de consommation ? Or, les machines, les quipements, les produits industriels, etc., ne sont pas consomms par les mnages ; pourquoi consacrer tant de ressources leur production ? On pose ainsi la question de la justification de lexistence mme du capital, et, en particulier, de son accumulation sans cesse croissante par les conomies industrialises. La rponse a t esquisse au chapitre 2 (note 2), mais elle doit maintenant tre dveloppe en termes doffres et de demandes, se manifestant sur les marchs du capital. Une double ralit est la base de la cration du capital : dune part, la dimension temporelle des choix des consommateurs, dans leurs consommations et dans laffectation de leur revenu ; et dautre part les possibilits daccrotre le produit en recourant des moyens de production indirects mais requrant du temps. Le rapprochement de ces deux faits fournit une explication, devenue classique, de la demande et de loffre de biens capitaux, par opposition aux biens de consommation. Nous allons maintenant dvelopper cette explication.

Section 8.2 Les choix intertemporels du consommateur et loffre dpargne

1 Aspects rels : prfrences entre perspectives de consommation

Le premier fait nous ramne la thorie des choix du consommateur. Au chapitre 3, les moments du temps sur lesquels portaient les besoins et les prfrences nont gure t prciss ; nous avons seulement parl de quantit par unit de temps . Or, il ny a aucune raison de ne faire porter les axiomes que sur des choix valables pour une seule priode de temps, par exemple des choix immdiats. Ceux-ci

CHAPITRE 8 CHOIX INTERTEMPORELS : OFFRE DPARGNE ET DEMANDE DE CAPITAL

143

peuvent galement concerner lavenir, et donc plusieurs priodes successives, sans que les dcisions soient les mmes dune priode la suivante. En dautres termes, les ordres de prfrence que nous avons dfinis sont appels stendre, non seulement tous les biens consommables aujourdhui, mais aussi ceux qui pourraient ltre tout moment du futur. Il est alors ncessaire de reformuler les axiomes relatifs aux prfrences du consommateur en incorporant cette dimension temporelle, ce qui se fait aisment comme suit. En considrant deux priodes1, cette anne-ci (temps 0) et lan prochain (temps 1) par exemple, dsignons par C0 un niveau de consommation au temps 0 et par C1 un niveau de consommation au temps 1. Remarquons que nous exprimons ces niveaux de consommation en euros, et non en termes de tels ou tels biens spcifiques. La cl du raisonnement rside maintenant La carte dindiffrence intertemporelle dans le fait de considrer les lments de la paire (C0 , C1) comme formant ensemble ce que Figure 8.1 nous appellerons une perspective de consomC1 mation stendant sur les deux priodes. la W figure 8.1 elle est reprsente par le point A, pour une consommation de 100 au temps 0 et de 100 galement au temps 1. De la mme N manire, chacun des autres points du diagramme reprsente une autre perspective de A P consommation sur les deux priodes. 100 Si lon applique maintenant tous ces points les cinq axiomes de la section 3.1 (1) les paniers tant cette fois les perspectives de consommation et si lon suit sur cette base la procdure dcrite au paragraphe 2 de la mme section, on est amen construire, au C0 100 0 dpart de chaque point, une courbe dindiffrence dcroissante, appele naturellement Relation 8.1 courbe dindiffrence intertemporelle , Expression analytique du niveau de satisfaction S du et ds lors toute une carte dindiffrence consommateur, en fonction des perpectives de consomque nous appellerons carte dindiffrence mation prsente, C0 et future, C1 : intertemporelle . S = f S (C 0 , C 1 ) Comme dans les cas prcdents, ces courbes expriment deux choses. Dune part, le fait que Cette fonction est reprsente par la carte dindiffrence plus de consommation prsente et plus de intertemporelle de la figure 8.1. consommation future sont prfrs moins de lun ou de lautre (par dominance) : les perspectives W et P sont prfres la perspective A. Dautre part, lide que moins de consommation dans limmdiat (temps 0) ne peut laisser le consommateur indiffrent que si cette rduction est compense (substituabilit) par plus de consommation dans le futur : passage de la perspective P A, puis la perspective N, indiffrente P.

1 Idalement, on voudrait pouvoir traiter de plusieurs priodes la fois. Mais les outils graphiques en deux dimensions auxquels nous nous limitons ne le permettent pas. Lessentiel de largument est nanmoins prserv.

144

PARTIE I

ANALYSE MICROCONOMIQUE

La pente des courbes dfinit videmment un taux marginal de substitution intertemporelle entre deux perspectives de consommation voisines ; sa valeur varie selon les divers points dune mme courbe. Cette valeur a une signification intressante : gal lunit (en valeur absolue) le taux signifie que le consommateur est indiffrent se priver de la consommation dune unit aujourdhui pour la consommer demain, ou inversement ; par contre, si le taux est suprieur lunit en valeur absolue, cela veut dire que pour renoncer une unit aujourdhui, lagent conomique exige den obtenir plus quune, demain. Enfin, si le taux (toujours en valeur absolue) est infrieur lunit, cest quil attache tellement dimportance sa consommation future quil est prt renoncer une unit aujourdhui pour nen avoir quune fraction demain. Cette diffrence entre le taux marginal de substitution intertemporelle du consommateur et lunit est appele le taux marginal de prfrence lgard du temps .

Aspects financiers : lpargne et la contrainte de budget intertemporelle

Lanalyse prcdente na dintrt que si le consommateur est effectivement en mesure de prendre au temps 0 des dcisions qui influencent la consommation au temps 1. Or, il le peut, par lintermdiaire de lpargne. Lpargne consiste en effet rserver une partie du revenu disponible au temps 0 pour en faire autre chose que lachat de biens consommables ce moment, C0, cest--dire, forcment, pour de la consommation au temps 1, C1. On peut donc proposer la dfinition suivante :

8.1

Lpargne est lexpression de la dcision dun agent conomique de transfrer une partie de son revenu de la priode prsente une priode future. Mais le montant qui peut tre pargn nest videmment pas sans limite : celle-ci est dtermine par le montant de revenu disponible au temps 0, que nous noterons R0. On peut reprsenter cette limitation par une droite de budget (encore une fois !), qui se construit comme suit.

a La thsaurisation

Considrons dabord la manire la plus simple dpargner, qui est de dposer le montant de son pargne dans un tiroir, pour le retrouver plus tard, identique lui-mme : cest la thsaurisation. Graphiquement (figure 8.2, dont les axes mesurent C0 et C1), pour un revenu R0 = 200 S au temps 0, par exemple, si la dcision est de ne rien pargner et de tout consommer au temps 0, ce qui revient poser C0 = R0 et C1 = 0, la situation se reprsente par le point A sur laxe horizontal. En revanche, la dcision de ne consommer immdiatement que 199 S et de thsauriser 1 S pendant un an conduit la situation reprsente par le point B, au-dessus de laxe en raison de la consommation C1 = 1 ainsi rendue possible. Thsauriser 2 S conduirait un point de coordonnes C0 = 198 et C1 = 2, semblablement situ le long dune droite, dont la pente est 1. Si notre individu dcide de ne consommer que 100 S au temps 0, et de thsauriser les 100 autres, il se trouve en C. En considrant tous les montants dpargne possibles, compris entre 1 et 200 S, ce raisonnement conduit tracer la droite AZ. Celle-ci constitue la droite de budget intertemporelle dun pargnant qui thsaurise.

CHAPITRE 8 CHOIX INTERTEMPORELS : OFFRE DPARGNE ET DEMANDE DE CAPITAL

145

Tout point de cette droite permet de reprer trois grandeurs essentielles pour notre propos : (i) la valeur de son abscisse, qui mesure le montant consomm au temps 0, (ii) la distance qui spare cette abscisse du montant correspondant au revenu R0, qui reprsente le montant pargn cette mme priode, et (iii) la valeur de lordonne, qui indique le montant restitu lissue de cette priode et qui pourra alors tre consomm au temps 1. La position de la droite est dtermine quant elle par le revenu initial (200 S dans notre exemple) ; et sa pente (1 dans le prsent exemple) lest par les conditions dans lesquelles lpargne est affecte (ici, la thsaurisation). Ce dernier point conduit examiner de plus prs ce quil advient de lpargne, si on lui donne dautres affectations que la thsaurisation.

La contrainte de budget intertemporelle Figure 8.2

C1

210 200

Z Z Placement C intrt (5%) C

Z 1 B Thsaurisation

A C C C 0 199 200

105 100

Thsaurisation A 100 200= R0

C0

1 0

Relations 8.2

Expression gnrale dune droite de budget intertemporelle : 1

b Le placement intrt

C0 + C = R0 Lpargnant se voit en effet souvent sollicit 1+ i 1 par dautres agents conomiques, afin quil o R0 est le revenu au temps 0, C0 le montant de ce revenu leur prte la fraction non consomme de son consomm au temps 0, (R0 C0) le montant pargn, i le revenu, contre promesse de remboursement taux dintrt, et C1 la consommation possible au temps 1 au temps 1. Une telle proposition ne sera acpar le placement de lpargne. cepte par lui que si la somme rembourse est Cette expression sobtient comme suit. On a : au moins gale, sinon suprieure celle quil R 0 = C 0 + S 0 et C 1 = S 0 + i S 0 = S 0 (1 + i ) retrouve en conservant lui-mme son argent2. Ainsi, par exemple, si pour un montant de Comme S 0 = R 0 C 0 , on peut crire : 100 un emprunteur promet un rembourseC 1 = (R 0 C 0 ) (1 + i ) ment de 105 S, la situation de lpargnantprteur est alors reprsente par le point C et en dduire lexpression ci-dessus. dans la figure 8.2. Ce prteur retrouve au temps 1 le principal (100 S) plus un montant de 5 S, soit 5 % du principal : cest ce qui est communment appel taux dintrt . En rptant le raisonnement pour dautres prts 5 % portant sur des montants plus levs ou plus faibles, la succession des points tels que C , C , C conduit dcrire la droite AZ . Celle-ci est la droite de budget intertemporelle dun prteur qui un taux dintrt de 5 % est propos. Tout point de cette droite permet de reprer, comme ci-dessus, les trois grandeurs mentionnes plus haut (consommation prsente, pargne et consommation future). Sa pente, plus forte que dans le cas de la thsaurisation3, a une valeur numrique de (1 + 0,05).

2 Soulignons que, pour un taux dintrt donn, la dcision de prter est aussi influence par dautres facteurs, tel le risque encouru, la notorit et les garanties de lemprunteur, aspects qui reviendront dans lanalyse des prts octroys par les banques (chapitre 17). 3 En considrant la thsaurisation comme un prt soi-mme, le remboursement (100 S) exactement gal au prt (100 S) illustre le fait vident que dans cette forme daffectation de lpargne le taux dintrt est nul.

146

PARTIE I

ANALYSE MICROCONOMIQUE

Analytiquement, la contrainte de budget intertemporelle peut scrire

1 C1 = R 0 1+i forme comparable aux contraintes de budget tant du travailleur que du consommateur. Cette expression est obtenue par le raisonnement prsent aux relations 8.2. C0 +

Outre les deux modes daffectation de lpargne que nous venons denvisager thsaurisation et prt intrt , il en existe de nombreux autres, dont les formes juridiques et les modalits pratiques sont varies (placements immobiliers, achats dactions en bourse au dautres manires, achats dor, de mtaux prcieux ou duvres dart, etc.). Du point de vue conomique, ces diverses manires de placer lpargne refltent toutes le mme phnomne fondamental : lapport pour un temps dune certaine somme montaire, restituable dune manire ou dune autre, et assorti dune bonification. Cest ce phnomne que vise dcrire la droite de budget intertemporelle sous la forme simplifie que nous avons utilise ci-dessus.

Lquilibre intertemporel de lpargnant

Rapprochons maintenant la description des choix entre perspectives de consommation concevables contenue dans la carte dindiffrence de la figure 8.1, et celle des possibilits daffectation du revenu entre consommation prsente, pargne et consommation futures impliques par les droites de budget de la figure 8.2. Retenons cette fois un taux dintrt de 10 %. Nous obtenons la figure 8.3, o le point E est celui qui, tout en appartenant la droite de budget, reprsente la perspective prfre parmi toutes celles qui sont accessibles. Ce point reprsente : lquilibre de lpargnant, dfini comme le choix de la perspective de consommation prfre parmi toutes celles qui lui sont accessibles au revenu qui est le sien et au taux dintrt quil peut obtenir.

Lquilibre de lpargnant Figure 8.3

C1

8.2

Relations 8.3

Lquilibre intertemporel du consommateur, ou quilibre de lpargnant, est la combinaison C0 R0 C0 C1 (consommation au temps 0), (pargne au temps 0) (consommation au temps 1)

220 200

qui maximise S = f S (C 0 , C 1 ) 110 D 100 E tout en respectant la contrainte de budget : 1 C0 + C = R0 1+ i 1

B 0 100

pargne

A 200= R0

C0

CHAPITRE 8 CHOIX INTERTEMPORELS : OFFRE DPARGNE ET DEMANDE DE CAPITAL

147

ce point correspondent : le choix dquilibre de la consommation prsente, C0, mesur par OB ; celui de lpargne prsente, mesur par BA ; et celui de la consommation future rendue possible par le remboursement de lpargne, pour un montant mesur par OD. Entre OD et BA, on a la relation OD = (1 + i) BA, qui exprime comment lpargne faite au temps 0 est transforme en possibilit de consommation au temps 1, via le taux dintrt. Constatons enfin quau point E, il y a tangence entre la droite de budget et la courbe dindiffrence qui est atteinte, proprit dj rencontre dans les situations dquilibre du consommateur au chapitre 3 et du travailleur au chapitre 7.

La courbe doffre dpargne et la fonction de consommation

a Loffre dpargne en fonction du taux dintrt

Lquilibre qui vient dtre dfini tablit une relation entre un taux dintrt (10 %) et une partie du revenu pargne (reprsente par le segment BA sur la figure 8.3), offerte en prt. Cet quilibre est reproduit sur la figure 8.4A. Dans un diagramme distinct (8.4B), dont lordonne mesure le taux dintrt et labscisse la somme pargne et offerte, cette mme situation dquilibre est illustre par le point e. Supposons maintenant que le taux dintrt auquel il est possible de prter soit plus lev Figures 8.4A et B Loffre dpargne que 10 % : soit donc la droite AZ , qui correspond un taux de 20 %. Les courbes C1 A dindiffrence intertemporelles traces sur la 260 Z figure 8.4A nous apprennent qu ce taux, 240 Z 220 Z notre candidat prteur trouve la perspective 200 prfre toutes les autres au point E sur la E figure A, dans laquelle il est dispos prter E 120 et ne garder que 80 pour sa consommation prsente, sachant quil obtiendra 144 E 100 (soit 120 % du principal) dans un an. cet quilibre E correspond le point doffre dpargne e dans la figure B. Si le taux dintrt slve encore (soit 30 %, A la droite de budget devenant AZ ), lquilibre 0 60 80 100 200= R0 C 0 sera en E , ce qui entrane une offre de prt de B i (%) 140, contre remboursement de 182 S dans un e Offre 30 an, et un point doffre e dans la figure B. dpargne e Nous obtenons ainsi graduellement une 20 courbe ascendante de gauche droite, que e 10 nous appelerons courbe doffre dpargne . En effet, elle reprsente bien les montants quun dtenteur de revenu est prt offrir, en 0 200 R 0 C 0 100 120 140 fonction du taux dintrt quil peut obtenir.

148

PARTIE I

ANALYSE MICROCONOMIQUE

La forme de la courbe doffre dpargne ainsi dfinie est du mme type que pour la plupart des autres courbes doffre rencontres jusqu prsent. Elle possde notamment les deux proprits usuelles : chaque point de la courbe doffre dpargne correspond un point dquilibre de lpargnant. On peut aussi dfinir pour cette courbe le concept dlasticit de loffre dpargne par rapport au taux dintrt.

Cependant, il nest pas toujours sr que sa pente soit positive, cest--dire quelle soit ascendante de gauche droite. Linverse peut parfaitement se produire, comme le montrent les figures 8.4C et 8.4D ci-dessous : la hausse du taux dintrt provoque dans ce cas une rduction du montant de capital offert ! La cause de cette situation rside videmment dans la forme des courbes dindiffrence intertemporelle, et plus prcisment dans leur pente. Une tude plus dtaille des dterminants de cette pente nous engagerait trop loin dans la thorie pure. Au niveau des concepts fondamentaux, il est plus important de remarquer lanalogie de ces deux offres possibles avec ce que nous avons tabli au chapitre prcdent concernant loffre de travail. En effet, lintrt, au mme titre que le salaire, est peru comme un revenu par les agents conomiques. Ds lors, la distinction entre effet de substitution et effet de revenu est applicable ici aussi. Une offre croissante en fonction du taux dintrt reflte une substitution croissante de revenu futur au revenu prsent, suite la hausse du taux dintrt ; par contre, une offre dcroissante exprime la volont de loffreur de bnficier tout de suite de laccroissement de revenu apport par la hausse du taux dintrt, plutt que de postposer ce bnfice.

Figures 8.4 Formes alternatives de loffre dpargne

C1

C1

260 Z 240 Z 220 Z 200

E E

260 Z 240 Z 220 Z 200

E

100

100

A

C0

0

i (%)

60 80 100

200= R0

0

i (%)

55 80 100

200= R0

C0

B e

e

30 20 10 0

e Offre dpargne

30 20 10

D e Offre dpargne e

e 100 145 200

R0 C0

100 140

200

R0 C0

CHAPITRE 8 CHOIX INTERTEMPORELS : OFFRE DPARGNE ET DEMANDE DE CAPITAL

149

b La consommation prsente en fonction du revenu

On peut aussi considrer les dplacements de lquilibre de lpargnant qui rsultent dune variation de son revenu prsent, R0. Dans la figure 8.5A, la droite de budget intertemporelle se dplace paralllement elle-mme, vers la droite lorsque le (1) (2) revenu augmente comme par exemple de R0 R0 . On construit ainsi le chemin dexpansion intertemporel du consommateur-pargnant. Il en dcoule une relation vidente entre les niveaux du revenu prsent, R0 , et ceux de lpargne. Sans nous y attarder pour linstant, observons que, comme lpargne S est gale R0 C0, on a aussi, le long du chemin dexpansion, une relation entre R0 et la consommation prsente, C0, relation apparaissant la figure 8.5B : on obtient ainsi une sorte de courbe dEngel de la consommation prsente , qui porte le nom plus simple de fonction de consommation individuelle. Ce concept joue un rle majeur en analyse macroconomique, comme on le verra dans la troisime partie de cet ouvrage ; ici, on voit clairement quel en est le fondement microconomique.

Figures 8.5 La fonction de consommation individuelle

A

C1 C0

Chemin dexpansion intertemporel E2

(2) C0

Fonction de consommation e2 e1

(1) C0

E1

(1) C0

(2) C0

(1) R0

(2) R0

C0

(1) R0

(2) R0

R0

Les offreurs de capital financier

Lpargne des mnages qui a t dcrite se mesure dans les mmes units que le revenu, cest--dire en euros. Les sommes qui la constituent sont aussi appeles du capital financier . Cest pourquoi loffre dpargne peut tre appele indiffremment offre de capital financier . Mais les mnages ne sont pas seuls pargner. Les entreprises remplissent la mme fonction ds quelles prlvent sur leurs ressources prsentes (sur leurs recettes de vente par exemple) un certain montant quelles confient dautres agents (ou elles-mmes) contre remboursement ultrieur et sous certaines conditions dintrt.

150

PARTIE I

ANALYSE MICROCONOMIQUE

Outre les mnages et les entreprises productives, il existe dailleurs des entreprises financires dont la spcialit est prcisment de collecter les sommes susceptibles dtre prtes, pour les offrir sur le march des capitaux. Il sagit des institutions de crdit long terme, dont les formes sont varies, allant des caisses hypothcaires jusquaux holdings , en passant par les compagnies dassurances et les caisses dpargne. Le rle de ces institutions est essentiellement celui dintermdiaire entre lpargne des particuliers, telle quelle rsulte de leurs choix entre le prsent et le futur, et le march des capitaux, dont la complexit de fonctionnement requiert la prsence dagents spcialiss. Il en rsulte que loffre de capital financier nest pas uniquement dtermine par les choix des consommateurs individuels ; elle est largement influence par les comportements de ces entreprises spcialises. Leur rle dans lconomie, en particulier en rapport avec les banques, sera dcrit davantage au chapitre 17.

Section 8.3 Les choix intertemporels du producteur et la demande de capital

Dans la section prcdente, il a t postul que les agents conomiques emprunteurs, cest--dire demandeurs de capitaux, sont disposs payer un taux dintrt aux pargnants, prteurs de capitaux. Nous voudrions maintenant expliquer ce comportement en prsentant ses fondements logiques. En fait, ceux-ci se trouvent dans les proprits du capital physique que le capital financier permet de faire natre, et en particulier dans sa productivit. Mais on ne peut comprendre cette dernire sans voir le rle que joue le temps dans les activits de production.

Aspects rels et financiers du capital des entreprises

a Les aspects rels : le capital physique

Lintroduction du temps dans lanalyse des choix du producteur doit se situer au dpart du raisonnement sur la fonction de production. En envisageant les substitutions possibles entre travail et capital (chapitre 4), lacquisition de capital physique a t considre dans une perspective de minimisation des cots. Lide fondamentale tait que si la production dun certain bien est ralisable instantanment laide des moyens actuellement disponibles, elle peut ltre aussi par une voie dtourne : celle de consacrer des ressources prsentes la fabrication ou lacquisition de biens de capital (outillage, machines, installations) qui, lorsquils auront t mis en place, assureront la production avec moins

CHAPITRE 8 CHOIX INTERTEMPORELS : OFFRE DPARGNE ET DEMANDE DE CAPITAL

151

de travail4. Entre ces deux manires de procder, nous avons vu que la deuxime serait choisie si elle entranait un cot total moindre, production donne. La nature du capital physique est ainsi dgage : Le capital physique est constitu de biens (et parfois de services) produits dans limmdiat en vue de concourir, aprs un certain dlai, la production dautres biens. Concept proche, ne pas confondre avec le prcdent : On appelle investissement : la dcision de crer du capital.

Afin de prciser la relation quil y a entre ces deux termes, reprsentons par Kt la quantit de capital prsent dans une entreprise au temps t, et par Kt + 1 la quantit de capital prsent au temps t + 1, soit par exemple un an plus tard. Linvestissement ralis au cours de la priode dun an qui spare ces deux moments est dfini par lgalit It = Kt + 1 Kt . 8.4

8.3

Lexistence du capital doit donc trouver sa justification dans la dcision dinvestir, et celle-ci sexplique son tour comme suit : Lexplication de la dcision dinvestir rside dans le fait que par cette voie dtourne, qui prend du temps, un gain net est obtenu. Lcoulement du temps est essentiel dans largument : sans un certain dlai, lavantage en question est techniquement irralisable5. Le gain net obtenu constitue la motivation essentielle de la dcision. Dans le contexte des chapitres 4 et 5, ce gain est constitu par la rduction de cot : mais les perspectives peuvent tre largies : car si le capital permet de rduire le cot dune production donne, il permet, cot gal, de produire davantage ; ou encore, il permet de produire des biens ou services nouveaux, irralisables dans limmdiat. En termes gnraux, le recours au capital rsulte de la possibilit dune production suprieure (en quantit et/ou en qualit) celle qui serait obtenue sans cet usage, compte tenu des ressources absorbes par la constitution mme du capital. Un tel avantage, communment appel productivit nette du capital , est donc lorigine de la demande des producteurs pour ce type de biens.

8.1

b Les aspects financiers : le capital financier

cet aspect rel de la cration du capital, correspond un aspect financier galement important. Dans nos conomies montaires, en effet, les biens et services dont est constitu le capital physique doivent tre achets sur les marchs contre paiement en monnaie. La ralisation de tout projet en la matire prsuppose donc des disponibilits financires correspondantes. Or, ces disponibilits, les entreprises peuvent les trouver deux sources : soit dans le produit de leurs ventes ralises dans le pass, soit dans les apports financiers dagents extrieurs la firme.

4 5

Dans le mme sens, rappelons lexemple du paysan et de la source cit en note au chapitre 2. Do la distinction entre court terme et long terme .

152

PARTIE I

ANALYSE MICROCONOMIQUE

En fait, ces deux sources peuvent parfois se rduire une seule : si la firme dispose dun surplus de recettes sur ses cots passs, elle peut effectuer un apport elle-mme et, ce titre, tre galement offreuse du capital financier quelle demande. Ainsi donc, la mise en uvre de capital physique par les entreprises saccompagne dune demande de sommes financires de leur part, que nous appellerons demande de capital financier ; et cette demande peut tre conue comme une demande demprunts, dont le remboursement et les intrts assurer dans le futur seront couverts prcisment par le gain net attendu de lopration physique, cest--dire par la productivit du capital. Nous retrouvons ainsi, en termes financiers comme en termes rels, la proposition gnrale nonce la fin du chapitre 5, en vertu de laquelle la productivit (marginale) du capital dans une firme dtermine sa demande pour ce facteur.

La slection des projets dinvestissement par le producteur

Dans ce paragraphe, nous voudrions montrer comment la slection des projets dinvestissement par un producteur qui maximise son profit conduit la construction dune courbe de demande de capital financier de sa part, et comment celle-ci tient compte de lchelonnement dans le temps des effets de ses dcisions.

a La caractrisation de chaque projet

Dans la pratique industrielle et commerciale, les dcisions dacquisition de capital physique se prennent sur la base de projets dinvestissement . Comme il nest sans doute pas ncessaire de dfinir cette expression, qui est tout fait courante, considrons directement quelques exemples concrets. Soit une firme de distribution de produits alimentaires et mnagers, compose dune chane de supermarchs et de magasins self-service. Divers projets dinvestissement soffrent elles : (i) lancer immdiatement une vaste campagne publicitaire, afin dattirer une clientle nouvelle la firme ; (ii) accrotre les surfaces de vente de certains de ses magasins et supermarchs, en achetant des terrains adjacents et en y construisant les extensions ncessaires ; (iii) laisser telles quelles les installations existantes, et chercher plutt tablir de nouvelles succursales dans les rgions o la firme nest pas encore implante ; (iv) crer un service de vente par correspondance et par tlphone, avec livraison domicile, grce des camions ; (v) amliorer les conditions dachat en magasin par linstallation de caisses enregistreuses lectroniques ultra-rapides permettant de supprimer le dsagrment des files dattente la sortie des supermarchs.

CHAPITRE 8 CHOIX INTERTEMPORELS : OFFRE DPARGNE ET DEMANDE DE CAPITAL

153

Voil cinq manires daccrotre la dimension de lentreprise, dans des proportions variables selon limportance de chaque projet, et qui toutes les cinq ncessitent lacquisition de capital physique (soit des btiments, soit des camions, soit un quipement administratif, soit encore de nouvelles caisses enregistreuses), et des moyens financiers pour raliser ces achats. Le problme du chef dentreprise est de dcider laquelle (ou lesquelles) de ces propositions il va accepter. Paralllement, notre problme dconomiste est de dgager de cette situation une courbe de demande de capital de notre entreprise, qui illustrerait ses choix. Il sagit dun problme de choix conomique de lentreprise : dans le cadre du critre de maximisation du profit, elle compare, pour chaque projet, les recettes apportes avec les cots entrans ; en cas de diffrence positive entre les premires et les secondes, la dcision est dadopter le projet ; en cas de diffrence ngative, la dcision est de le rejeter. Lapplication systmatique de ce critre toute dcision possible et imaginable entrane logiquement la maximisation du profit global. Dans lexemple, il convient donc destimer, pour chacun des cinq projets, les recettes (totales) quils sont susceptibles de procurer et les cots (totaux) quils impliquent. Cest l la premire dmarche que le chef dentreprise demandera aux auteurs de propositions. Du ct des recettes comme des cots, il convient dinclure dans le calcul, non seulement les sommes perues ou dpenses dans limmdiat, mais aussi celles qui le seront dans le futur. En effet, si lentreprise installe aujourdhui une succursale en un endroit donn, et que dans cinq ans, celle-ci rapporte un million par an, dans dix ans 2 millions par an, etc., ce sont l des recettes permises par linvestissement originel, qui participeront la couverture des cots. De mme, si linstallation de la succursale cote par exemple 50 millions au dpart, et que son fonctionnement dans la suite implique aussi des frais dexploitation disons huit cent mille euros par an, ces cots sont imputables linvestissement et doivent donc tre inclus dans la comparaison avec les recettes. Sur quelle priode de temps doit porter cette estimation des recettes et des cots futurs ? La rponse logique est vidente : sur une priode correspondant la dure de vie de linvestissement envisag, cest--dire celle durant laquelle celui-ci pourra effectivement fournir des biens ou services. Le tableau 8.6 donne un exemple destimation des recettes et des cots prsents et futurs, pour chacun des cinq projets, compte tenu de leur dure de vie . Un dbut de comparaison entre les projets devient alors possible : il apparat, en particulier, que certains investissements sont trs coteux au dbut, mais le sont beaucoup moins par la suite, tandis que dautres, peu coteux quant la mise initiale, le sont davantage au fur et mesure que le temps scoule. Pour juger finalement quels projets sont susceptibles de rapporter un profit positif, il convient sans doute dadditionner pour chacun deux lensemble des recettes dune part, et lensemble des cots dautre part, et de calculer la diffrence entre les deux totaux. Au pralable, cependant, observons que lon additionnerait ainsi des euros perus ou dpenss des moments diffrents du temps : or, ces grandeurs sont-elles comparables ? cette question essentielle, la ralit et la thorie des choix intertemporels donnent une rponse ngative.

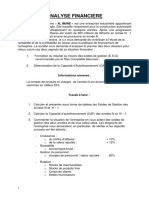

154 cots et valeurs nettes actualises dePARTIE ANALYSE MICROCONOMIQUE Tableau 8.6 Recettes, divers Iprojets dinvestissement *

Anne t Anne 0 Anne 1 Anne 2 Totaux en valeur actuelle, i = 5 % V.N.A

* En millions deuros.

Projet I Rt Ct 110 0 0 110 100 0 0 100

Projet II Rt Ct 0 110 0 104,76 100 0 0 100

Projet III Rt Ct 0 0 110 99,77 100 0 0 100

Projet IV Rt Ct 30 50 70 60 30 40

Projet V Rt Ct 5 10 15 27 1 1

141,11 124,85 16,26

28,13 28,86 0,73

10,00

4,76

0,23

Pour chaque projet, la valeur nette actualise est donne par la formule : V .N .A =

(1 + i )

t =0

Rt Ct

t

Dans cette formule, T dsigne la dure de vie du projet (en annes), Rt et Ct sont les recettes et les cots totaux prvus pour lanne t, et i est le taux dactualisation. Dans une conomie concurrentielle, ce dernier est gal au taux dintrt dquilibre sur le march des capitaux.

b Lactualisation des valeurs futures et la V.N.A. des projets

En effet, comparons les projets I et II. Ils requirent tous deux une mise initiale de 100 millions ; le premier permettra des recettes de 110 millions ds lanne de sa mise en service, tandis que le deuxime ne rapportera 110 millions quaprs un an. Ces deux projets rapportent-ils tous les deux un profit de 110 100 = 10 millions ? Non, car le premier rapporte 10 millions lanne 0 tandis que lautre ne rapporte 10 millions quun an plus tard. Ds lors, en choisissant le projet I, et en touchant ds cette anne les 10 millions, la firme peut les placer, 5 % par exemple, et se retrouver aprs un an, cest--dire la fin de lanne 1, avec 10 millions + 0,05 (10 millions) = 10,5 millions ; tandis quen choisissant le projet II, la firme ne se retrouverait la fin de lanne 1 quavec 10 millions ! Ds lors, le premier projet est plus profitable que le second concurrence de 500 000 euros, montant que le calcul des recettes et des cots nincorporait pas. Pour pouvoir prendre en compte ce genre de bnfice, examinons-en dabord lorigine. La diffrence entre les deux projets provient essentiellement de la possibilit de placer intrt une somme perue un certain moment, c.--d. de lexistence mme dun march des capitaux. Grce ce dernier, il existe un taux dintrt positif permettant de transformer toute somme immdiatement disponible en une somme identique, disponible dans un an et majore dun certain montant. Du fait mme de lexistence de cette possibilit, 100 S disponibles aujourdhui et 100 S disponibles dans un an ne sont donc pas des grandeurs conomiques identiques ; si le taux du march est de 5 % par exemple, seuls 105 S dans un an sont quivalents 100 S aujourdhui. Cette quivalence conomique scrit arithmtiquement (S0 et S1 dsignant respectivement des euros au temps 0 et au temps 1) : 105 S1 = 100 S 0 (1 + 0, 05) ou encore

1 105 S1 = 100 S 0 1 + 0 , 05

CHAPITRE 8 CHOIX INTERTEMPORELS : OFFRE DPARGNE ET DEMANDE DE CAPITAL

155

Cette dernire expression est particulirement intressante : elle suggre que 100 S actuellement (si nous convenons dappeler le temps 0 le moment prsent) sont la valeur actuelle de 105 S dans un an, lorsque le taux dintrt sur le march est de 5 %. Le facteur de conversion entre cette valeur future et la valeur actuelle est de 1/(1 + i), o i est le taux dintrt. Un tel coefficient est le facteur dactualisation. Actualiser des valeurs futures consiste donc les exprimer en euros daujourdhui. Il est ainsi possible dexprimer en valeurs comparables en loccurrence en valeurs actuelles des grandeurs conomiques disponibles des moments diffrents du temps. Reprenons notre comparaison entre les projets I et II : pour le premier, la valeur actuelle des recettes obtenues et des cots encourus chaque anne est de :

Valeurs pour le projet I (en millions) Anne t Anne 0 Anne 1 Total en valeur actuelle, i = 5 % Rt 110 3 0 0 30 110 3 0 Ct 100 3 0 0 30 100 3 0

tandis que pour le deuxime, ces valeurs actuelles sont de :

Valeurs pour le projet II (en millions) Anne t Anne 0 Anne 1 Total en valeur actuelle, i = 5 % Rt 0 30

1 110 31 = 104 ,76 30 1 + 0 ,05

Ct 100 3 0 0 30

104,76 3 0

100 3 0

Sur cette base, on peut dfinir : La valeur nette actualise (V.N.A.) dun projet, qui est la diffrence entre les recettes et les cots totaux en valeur actuelle gnrs par ce projet. Elle reprsente le montant que le projet contribuera aux profits de lentreprise. Ce montant est exprim en euros de lanne 0, cest--dire de lanne durant laquelle la dcision est prise de raliser ou non le projet. Ce calcul donne : V.N.A. du projet I : 110 millions S0 100 millions S0 = 10 millions S0 V.N.A. du projet II : 104,76 millions S0 100 millions S0 = 4,76 millions S0

8.5

156

PARTIE I

ANALYSE MICROCONOMIQUE

Il apparat ainsi que le projet I est plus rentable que le projet II. Considrons maintenant le projet III, dont les recettes et les cots apparaissent au tableau 8.6. nouveau, le profit sur ce projet nest pas de 10 millions mais de 10 millions dans 2 ans, ce qui nest pas identique 10 millions aujourdhui. Comment exprimer ces 10 millions dans deux ans en euros daujourdhui ? Nous savons dj que, en gnral, Y millions S1 = X millions S 0 (1 + 0 , 05) o X dsigne la valeur actuelle de la somme considre. En rptant ce raisonnement, pour une somme de 10 millions disponibles un an plus tard, soit 10 millions S2 , on peut dire que celle-ci aurait pu tre obtenue en plaant intrt, pendant cette anne, une somme de Y millions S1, ce quexprime lgalit : 10 millions S 2 = Y millions S1 (1 + 0 , 05) si le taux dintrt reste de 5 % entre lanne 1 et lanne 2. En utilisant la premire quation ci-dessus, cette galit est rcrite sous la forme :

10 millions S 2 = X millions S 0 (1 + 0 , 05) (1 + 0 , 05) = X millions S 0 (1 + 0 , 05)

2

do il ressort que la valeur de 10 millions S 2 est gale 1 X millions S 0 = 10 millions S 2 2 (1 + 0, 05) = 9, 07 millions S 0 En appliquant ce raisonnement aux donnes du projet III, celui-ci apparat en valeur actualise de la manire suivante :

Valeurs pour le projet III (en millions) Anne t Anne 0 Anne 1 Anne 2 Total en valeur actuelle, i = 5 % Rt 0 30 0 30

1 110 32 = 99 ,77 30 (1 + 0 ,05)2

Ct 100 3 0 0 30 0 30

Rt Ct 100,00 3 0 0,00 3 0 + 99,77 3 0

99,77 3 0

100 3 0

0,23 3 0

CHAPITRE 8 CHOIX INTERTEMPORELS : OFFRE DPARGNE ET DEMANDE DE CAPITAL

157

La V.N.A. du projet apparat comme ngative ! En dpit des apparences, le projet nest donc pas rentable ! Sans doute rapporte-t-il 10 millions de plus quil ne cote, mais ces 10 millions napparaissent que dans 2 ans. Or, en sabstenant de raliser le projet, et en plaant 5 % les 100 millions de la mise initiale, lentreprise retrouve aprs 2 ans :

[100 millions (1 + 0 , 05)] (1 + 0 , 05) = 110 , 25 millions

ce qui est videmment suprieur aux 110 millions quelle retrouverait en adoptant le projet III ! On voit bien ici que lorsque le calcul de la V.N.A. dun projet conduit une valeur ngative pour celle-ci, outre la non-rentabilit, cest aussi une indication de ce quon peut faire mieux ailleurs, si lon dispose des fonds requis. En termes gnraux, rsumons comme suit le calcul de lactualisation : Lactualisation des valeurs futures sobtient en multipliant celles-ci par le facteur 1/(1 + i), expression o i dsigne le taux dintrt sur le march des capitaux, ce facteur tant lev une puissance gale au nombre de priodes qui scouleront entre le moment de la dcision et celui auquel ces valeurs seront disponibles.

8.2

La slection des projets

Le pourquoi et le comment dune actualisation des valeurs futures ayant t prciss, il sagit maintenant dexaminer les cinq projets en termes de leur valeur nette actualise. Le rsultat du calcul (dernire ligne du tableau 8.6) montre que la rentabilit apparente de certains projets disparat lorsquon leur applique le calcul de lactualisation. Sur cette base, le critre de la maximisation du profit conduit pouvoir noncer : En matire de projets dinvestissement, lentreprise dcide selon la rgle suivante : raliser tout projet dont la V.N.A. est positive, et ne raliser aucun de ceux dont la V.N.A. est ngative. Formellement, cette rgle revient dire que sera ralis tout projet pour lequel lexpression

8.3

V .N .A =

(1 + i)

t =0

Rt C t

t

est vrifie ; Trois points importants sont relever propos de cette rgle de slection des projets. Il doit tre bien clair que pour lentreprise, tant en pratique quen thorie, la ralit des investissements ne se rsume pas au choix et la ralisation dun seul projet (le plus rentable par exemple), en cartant les autres : tout projet de V.N.A. positive est rentable, et sa ralisation accrot le profit.

158

PARTIE I

ANALYSE MICROCONOMIQUE

Dautre part, il ny a pas lieu de faire intervenir le fait que lentreprise dispose dj, ou non, des moyens financiers pour raliser lensemble des projets rentables. En effet, le simple fait que la V . N . A . dun projet soit positive implique arithmtiquement6 que ses recettes atteindront au minimum un montant gal, non seulement ses cots (mise initiale et exploitation), mais aussi au taux dintrt payer en cas demprunt. Elle peut donc financer le projet par ce dernier moyen, si elle ne dispose pas des liquidits voulues. Aprs paiement des intrts pendant la dure de vie de linvestissement et remboursement du principal la fin de celle-ci, il restera encore un solde positif qui constitue prcisment le profit. Le montant de la V.N.A. sexprime en euros. Il nest pas frquent que les entreprises rendent ce chiffre public, pour des raisons de concurrence. En revanche, il est frquent dentendre, dans la vie des affaires, quun investissement rapporte du X % , ou du Y % . On appelle taux de rentabilit interne (T.R.I.) cette manire de caractriser un investissement. Ce taux est la valeur du taux dactualisation qui rend nulle la V.N.A. La rentabilit de linvestissement svalue alors en comparant le T.R.I. au taux dintrt du march : le projet contribue au profit si son T.R.I. est suprieur au taux du march ; il nest pas rentable sil est infrieur au taux du march.

La courbe de demande de capital financier

a Construction dune courbe de demande de capital financier

Il est ainsi tabli que la maximisation du profit au cours du temps conduit les firmes raliser tous les projets dinvestissement dont la valeur nette actualise est positive. Si nous considrons alors lensemble des projets qui remplissent cette condition, nous pouvons dire que pour un taux dintrt donn (5 % par exemple), la quantit totale de capital demand par lentreprise au temps 0 sera gale au montant total des cots prvus en t = 0 pour les projets dinvestissement rentables. Dans lexemple, cette quantit est de 100 + 100 + 60 = 260 millions S0. Nous avons ainsi dfini un point de la courbe de demande de capital de la firme, soit A dans la figure 8.8. Supposons maintenant que le taux dintrt du march passe 11 %. Ds ce moment, il faut recalculer toutes les valeurs actualises, avec le facteur descompte 1/(1 + 0,11), ce qui est fait au tableau 8.7. ce taux, seuls les projets I et IV restent rentables et la demande totale de capital nest donc que de 160 millions S0 (point B sur la figure 8.8). Supposons encore que le taux du march descende 4 % : le projet III devient alors rentable (cf. tableau 8.7) et la demande totale de capital est de 100 + 100 + 100 + 60 = 360 millions S0 , reprsente par le point C. Les points de demande A, B et C ainsi dtermins se trouvent disposs dune manire telle quen les joignant par une ligne continue, on obtient une courbe, descendante de gauche droite, que nous appellerons courbe de demande de capital financier de lentreprise.

6 On sen convaincra facilement avec le projet II : sil faut emprunter les 100 millions 5 %, les recettes au temps 1 suffisent couvrir intrt et principal, et il reste un solde de 4,76 millions, qui est prcisment la V.N.A. du projet. Cet argument vaut pour tous les projets. En fait, lopration dactualisation impute implicitement au projet un cot financier correspondant celui dun emprunt dont le taux serait gal au taux dactualisation retenu par lentreprise.

CHAPITRE 8 CHOIX INTERTEMPORELS : OFFRE DPARGNE ET DEMANDE DE CAPITAL

159

Tableau 8.7 Valeurs nettes actualises pour divers taux dintrt (millions deuros)

Projet I V.N.A pour i = 11 % V.N.A pour i = 4 % 10,00 10,00

Projet II 0,90 5,77

Projet III 10,72 1,70

Projet IV 12,37 16,97

Projet V 2,53 0,40

La quantit de capital demande apparat ainsi comme une fonction dcroissante du taux dintrt. Mais que signifie, conomiquement, joindre les points B, A et C par une ligne continue ? En toute rigueur, cela revient postuler que lorsque le taux dintrt passe de 5 % 4,9 % par exemple (ce qui implique que le projet III nest toujours pas entrepris, car il reste non rentable ce nouveau taux), lentreprise dispose dun autre projet, qui est, lui, tout juste rentable 4,9 %. Plus gnralement, pour arriver une courbe de demande, il faut supposer un trs grand nombre de projets, de telle sorte que pour chaque variation, mme trs faible, du taux dintrt, les quantits demandes de capital se modifient.

Figure 8.8 Demande de capital financier

i (%)

Demande de capital

11

10

5 4 160

A C

260

200 300

360

400

100

C

(MILLIONS)

b Dplacements de la courbe de demande de capital financier

Si la pente de la courbe de demande de capital financier est dtermine par le classement des projets en fonction du taux dintrt, comme on vient de le faire, la position de cette courbe dpend, quant elle, du nombre de projets qua lentreprise. Lorsque ce nombre augmente, lentreprise calcule en effet la V.N.A. de chacun des nouveaux projets, et refait alors le classement en incorporant ces derniers. Il en rsulte une nouvelle courbe de demande de capital financier, qui est situe droite de la prcdente, du moins si parmi les nouveaux projets il y en a qui sont rentables certains niveaux du taux dintrt. Tel est le cas illustr la figure 8.9, o lon suppose quun sixime projet, rentable pour toutes les valeurs considres du taux dintrt, vient sajouter aux cinq prcdents.

Figure 8.9 Dplacement de la demande

i (%)

15

Nouvelle demande de capital

11

10

5 4 250

350

300 400

450

100

200

C

(MILLIONS)

160

PARTIE I

ANALYSE MICROCONOMIQUE

Symtriquement, le dplacement de la courbe se fait vers la gauche si lentreprise limine des projets rentables de sa liste. Ce genre de dcision est paradoxal, mais il arrive dans des cas particuliers comme un croulement de la direction, le dpart dun collaborateur irremplaable, ou la non disponibilit de fournitures essentielles.

Section 8.4 Les formes de financement des investissements

Si le capital physique est compos de produits , destins permettre la fabrication dautres produits, et rsultant de lactivit des entreprises qui les fabriquent, le capital financier est, quant lui, une expression en units montaires de la valeur du capital physique. Nous avons expliqu comment cette forme financire rend possible lintervention des pargnants et des prteurs, pour assurer la ralisation des investissements rentables des entreprises, mme lorsque celles-ci ne jouissent pas de disponibilits financires propres. Ceci npuise pas la description des relations entre prteurs et emprunteurs : en effet, si les premiers remettent leurs disponibilits financires aux seconds, quelles sont les assurances de remboursement fournies par les seconds aux premiers ? En dautres termes, sous quelles formes les prteurs conservent-ils, travers le temps, leurs droits sur les sommes quils ont places ? De plus, comment peroivent-ils ce que nous avons appel l intrt qui a motiv leurs placements ? Il est connu que lorsquun individu se dessaisit temporairement dun avoir quelconque au profit dun autre, lopration donne lieu la rdaction dun document, ou titre , qui est cens reprsenter cet avoir ou le droit du propritaire de le rcuprer. Dans les conomies industrialises modernes, les apports financiers aux entreprises donnent lieu lmission de titres semblables, comportant la reconnaissance par les entreprises des apports qui leur sont faits. Cette reconnaissance nest pas toujours exprime dans les mmes termes : les diffrences entre titres portent sur la date et les conditions de remboursement du principal, sur le montant, la date et la forme du paiement de lintrt, et sur dautres conditions encore. De manire gnrale, les formes de financement sont les divers types de conventions qui peuvent tre ainsi conclues. La rdaction correcte, linterprtation et la sauvegarde de lexcution de ces conventions relvent essentiellement du droit civil et du droit commercial. Notre propos conomique est plutt dtudier quelles en sont les implications quant aux dcisions de financement. ce point de vue, la distinction de base concerne dune part les titres revenu fixe, appels obligations , et dautre part les titres revenu variable, appels actions 7.

Les expressions revenu fixe et revenu variable sont celles du langage courant : cest pourquoi nous les utilisons, mais entre guillemets ; en fait, le revenu auquel on se rfre est lintrt dont nous avons parl jusquici, et lon pourrait dailleurs y ajouter le principal, comme on le verra dans un instant.

7

CHAPITRE 8 CHOIX INTERTEMPORELS : OFFRE DPARGNE ET DEMANDE DE CAPITAL

161

Les obligations

Lobligation est un titre reprsentatif dun apport financier une entreprise, apport que celle-ci sest engage rembourser celui qui dtient le titre. Le titre reprsente donc dune dette charge de lentreprise, dette dont le montant est mentionn explicitement sur le titre, et appel valeur nominale de lobligation. Gnralement, ce montant est libell en monnaie, et la date de remboursement de la dette (cest--dire lchance de lobligation) est galement indique. De plus, sil est spcifi que lobligation rapporte un intrt, le montant de celui-ci est exprim sous la forme dun pourcentage fixe de la valeur nominale (ou parfois en termes absolus, cest--dire en un montant de monnaie). La date (ou les dates) de son paiement apparat galement sur le titre. Il sagit donc du type qui reprsente par excellence un prt lentreprise8. Le dtenteur du titre, cest--dire le prteur, est appel obligataire .

8.6

Les actions

Lorsquen change dun apport financier, lentreprise met une action, le titre na pas un lien aussi direct avec le montant de lapport que dans le cas de lobligation. En effet, ne reprsentant pas une dette, Laction est, pour son dtenteur, un titre reprsentatif dun droit de proprit sur lentreprise. Ce droit sexerce travers lassemble gnrale des actionnaires, qui sont conjointement propritaires de la firme, et qui ds lors dcident souverainement de sa gestion9. En particulier, ils dcident de lattribution des profits, notamment sous forme de dividendes. Ds lors, l intrt que touche lactionnaire ne figure pas explicitement sur son titre ; mais il est constitu de la part des profits que lassemble gnrale dcide de distribuer ses membres10. Dautre part, le titre ne comporte pas, en gnral, de valeur nominale car, par dfinition, la valeur de chaque action est gale la valeur de la proprit de lentreprise divise par le nombre dactions mises.

Mais que vaut la proprit dune entreprise ? Deux rponses sont possibles : ou bien la firme est considre comme tant sur le point de fermer ses portes11 ; dans ce cas, la valeur de la firme est gale la valeur de revente de ce quelle possde, et chaque action vaut une fraction de cette valeur de revente appele aussi valeur casser . Ou bien lon part de lhypothse que la firme

8 Le dlai demprunt est toujours dune anne au moins. Remarquons ce propos que les entreprises empruntent aussi pour des dlais plus courts, notamment pour assurer leur fond de roulement . proprement parler, ce crdit court terme ne relve plus du march financier , car il ne pourrait couvrir des investissements ; il se rattache plutt aux marchs montaires , sur lesquels les entreprises se prsentent alors comme demandeurs de monnaie. Cf. les chapitres 16 et 17. 9 Par exemple, en lisant le conseil dadministration, en approuvant les comptes de lexercice coul, en se prononant sur toute dcision importante pour la politique gnrale de lentreprise, etc. 10 Les dates dattribution de dividendes sont dcides par la mme assemble. 11 Cest--dire, lon fait comme si , car la valeur obtenue selon cette mthode peut tre parfois trs diffrente de celle que lon obtient par la deuxime mthode esquisse ci-dessous.

8.7

162

PARTIE I

ANALYSE MICROCONOMIQUE

va continuer ses activits pendant une priode plus ou moins longue (ventuellement mme infinie) ; dans ce cas, la valeur de la firme ne saurait tre dtermine par la valeur de revente de ses installations ; au contraire, cest le flux des profits quelle pourra raliser dans lavenir qui justifie son existence, et puisque chaque action donne droit une fraction de ce flux, la valeur dune action sera gale une fraction correspondante de la somme (actualise) des profits futurs. De toute manire, et quelle que soit la rponse choisie, il est certain que la valeur de la firme volue au cours du temps, en fonction de ce quelle possde, de ce quelle acquiert, de ce dont elle se dfait, et surtout, des profits quelle ralise danne en anne. Il nest donc pas possible dattribuer a priori une valeur nominale fixe une action. Nous verrons dailleurs ci-dessous que la seule valeur quil soit effectivement possible de toucher, tout moment, pour une action, est celle que ses acheteurs ventuels sont prts offrir. Cette valeur observable (dans les cours de bourse), sinon objective, est videmment influence par les deux optiques dcrites ci-dessus.

Telles sont les deux grandes catgories classiques de formes de financement. Au sein de celles-ci, de nombreuses sous-catgories et formes particulires peuvent tre distingues : obligations indexes, obligations convertibles en actions, actions privilgies, etc. Nous nentrerons pas dans ces descriptions qui relvent de lanalyse financire spcialise.

Lautofinancement

Si nous appelons classiques les deux catgories qui viennent dtre dcrites, cest parce quelles ont t les formes traditionnellement pratiques par les socits anonymes de lpoque librale du sicle dernier. On peut mme dire que, dans une large mesure, la conception de la socit anonyme est issue du mode de financement que constitue le systme des actions. Aujourdhui, cependant, une autre forme de financement joue aussi un rle trs important : lautofinancement, que nous avons dj rencontr.

8.8

Lautofinancement consiste, pour une firme, en un financement de ses investissements au moyen de ses propres recettes sur les ventes passes. Dans ce cas, la firme dispose ds le dpart du capital financier, quelle se prte elle-mme ; elle est simultanment prteur et emprunteur. Sil sagit dune socit anonyme par actions, ceci revient dire que les actionnaires, au lieu de se distribuer les profits raliss, les rinvestissent dans la firme, comportement que nous avons dj dcrit au chapitre 4 en tudiant ce quil advient des profits des producteurs. Ce dernier point souligne que, contrairement une croyance courante, le cot de lautofinancement nest pas nul. Lautofinancement comporte en effet toujours un cot dopportunit , qui est constitu de ce que lentreprise ou ses actionnaires pourraient obtenir en plaant leurs ressources financires ailleurs que dans lentreprise. Mme sil ny a pas de paiement dintrt li aux sommes ainsi apportes, le fait pour les propritaires de garder dans leur entreprise les sommes quils en ont obtenues leur cote ncessairement ce quils pourraient en tirer en en faisant un autre usage.

CHAPITRE 8 CHOIX INTERTEMPORELS : OFFRE DPARGNE ET DEMANDE DE CAPITAL

163

Section 8.5 Proprit du capital et des entreprises, et formes du profit

1 Fondement du capitalisme

la fin du chapitre 5, nous avons assimil le producteur aux propritaires de lentreprise ; mais ces derniers, qui sont-ils, et do viennent-ils ? Nous avons voqu les fondateurs de lentreprise, mais videmment ce nest pas l la seule manire den devenir propritaire. On appelle capitalisme le rgime dorganisation juridique de la proprit des entreprises dans lequel cette proprit appartient aux personnes possdant les titres reprsentatifs de son capital financier sous forme dactions. Le terme de capitalisme sexplique par le fait que le rgime consiste spcifier que la proprit des entreprises appartient (une partie de) ceux qui y ont apport du capital (financier). La socit anonyme est la forme juridique typique dans le cadre de laquelle ce systme est mis en uvre. Dans ce rgime, on peut donc devenir propritaire dune entreprise en achetant les actions quelle met (si elle dcide de le faire) ; et on cesse de ltre en vendant celles quon possde (ventuellement). Ainsi, il existe un ou plusieurs marchs sur lesquels se vendent et sachtent les entreprises, marchs que nous navons pas identifis explicitement dans notre schma du circuit conomique au chapitre 2. En fait, il sagit du march boursier, que nous examinerons au chapitre 12. Comme nous voyons ici que les titres reprsentatifs de cette proprit sont les actions, cest--dire des instruments de collecte de capitaux, on comprend tout de suite que le march des entreprises fait partie, en conomie de marchs capitaliste, du march du capital financier.

Le capitalisme nest videmment pas le seul mode possible dorganisation de la proprit des entreprises, mme en conomie de marchs. En effet, comme le systme consiste donner lun des facteurs de production une position diffrente de celle des autres dans lentreprise, on peut se demander pourquoi ce facteur-l et pas un autre. La rponse existe : on appelle autogestion le rgime dans lequel cest le facteur travail qui est propritaire de lentreprise. Par dfinition, dans ce rgime, lentreprise nmet pas dactions ; lorsquelle a besoin de capital financier, elle se le procure en mettant des obligations. Cest parce que dans nos pays occidentaux les socits anonymes se sont beaucoup plus dveloppes que les entreprises autogres, et cela surtout depuis la rvolution industrielle, que nos conomies de marchs sont aussi appeles capitalistes . Cest aussi une question de fait que de savoir pourquoi lvolution a t si marque dans ce sens. Lanalyse conomique de ce phnomne est trop complexe pour laborder ici de front, mais nous serons amens plus dune fois dans la suite fournir des pistes dexplication.

8.9

164

PARTIE I

ANALYSE MICROCONOMIQUE

Profit conomique et profit comptable

Nous disposons maintenant de tous les lments ncessaires pour prciser la diffrence entre profit conomique et profit comptable. Disons demble que le premier est pratiquement toujours plus petit que le second ; on lappelle parfois le profit pur , parce que le profit comptable contient des lments qui ne sont pas proprement parler du profit. Le profit conomique, dfini au dbut du chapitre 5 comme la diffrence entre recette totale et cot total, vise essentiellement mesurer ce qui reste des recettes aprs quait t impute une rmunration tous les facteurs ayant concouru la production. Pour les facteurs qui ont t acquis au cours de la priode considre, cette rmunration est calcule sur la base du prix dacquisition, comme la suggr lexpression du cot total donne la section 4.2. Nous devons y ajouter maintenant lintrt pay aux obligataires. Pour les facteurs durables, prsents dans lentreprise depuis des priodes prcdentes (tels que terrains, machines, etc.) et nayant donc pas fait lobjet de transaction nouvelle, la rmunration prendre en considration est le cot dopportunit. Ceci sapplique aussi, notamment, au travail prest par les dirigeants de lentreprise sils sont en mme temps propritaires et donc non salaris, ainsi quau capital financier apport par les actionnaires. Le solde rsiduel, aprs toutes ces imputations, est le profit conomique. Le profit comptable reprsente quant lui ce qui reste des recettes aprs quaient t faits tous les paiements aux inputs qui ont fait lobjet dune transaction au cours de la priode. On ninclut pas ici de rmunration pour ceux que lentreprise possde dj12. Le solde rsiduel, qui est celui qui va effectivement aux propritaires, est ds lors compos dune part de rmunrations pour les facteurs queux-mmes auraient apports (travail si cest le cas, capital financier sous forme dactions rmunration des fonds propres de lentreprise , et tous autres inputs quils auraient mis sa disposition), et dautre part du profit pur. En rsum, on a donc lgalit

profit comptable = rmunration des facteurs + profit conomique fournis par les propritaires

Il en rsulte quune entreprise dont le profit pur est nul peut nanmoins avoir un profit comptable positif. Dautre part, lorsque le profit comptable est nul, les facteurs de production apports par les propritaires ne sont pas rmunrs : conomiquement, lentreprise est en perte, et les propritaires feraient mieux de placer ailleurs les facteurs quils possdent. Cest en particulier le cas pour les actionnaires : les dividendes qui leur sont distribus sont du profit comptable. Aussi, lorsquils sont faibles ou nuls, cest une indication de ce que lentreprise est la limite ou mme en dessous de son seuil de rentabilit. Ceci illustre limportance de la distinction discute ici.

12 Pour certains de ceux-ci (principalement les machines) le profit comptable comporte cependant ce quon appelle un amortissement ; toutefois, il ne sagit pas l dune rmunration de ces facteurs leur cot dopportunit, mais plutt dune provision financire constitue par lentreprise en vue de leur reconstitution ventuelle dans le futur.

Vous aimerez peut-être aussi

- Notion de PerformanceDocument39 pagesNotion de Performancesarachlaghmia91% (23)

- Mémoire Gestion Des Risques BancairesDocument71 pagesMémoire Gestion Des Risques BancairesValerekeglo86% (7)

- Guide Complet de Analyse TechniqueDocument377 pagesGuide Complet de Analyse Techniquesimomks2014100% (1)

- Théorie Des JeuxDocument22 pagesThéorie Des Jeuxbigbrother12345100% (2)

- Ingénierie Financière. Professeur Ch. CadiouDocument45 pagesIngénierie Financière. Professeur Ch. CadiouZribi Faiez100% (1)

- Actions Et Obligations PDFDocument1 pageActions Et Obligations PDFassimil03100% (1)

- Analyse Financiere - Uclm.2019 (1) - CopieDocument86 pagesAnalyse Financiere - Uclm.2019 (1) - CopieHassan chigata ouattaraPas encore d'évaluation

- 4 - Soft InstitutionsDocument144 pages4 - Soft Institutionsbigbrother12345Pas encore d'évaluation

- Le Système Mondial de Susan StrangeDocument15 pagesLe Système Mondial de Susan Strangebigbrother12345Pas encore d'évaluation

- Lexique MicroéconomieDocument13 pagesLexique Microéconomiebigbrother12345Pas encore d'évaluation

- Synthèse Micro ÉconomieDocument12 pagesSynthèse Micro Économiebigbrother12345Pas encore d'évaluation

- COMPT - Nle-Définition, Objet Et Intérêt de La Comptabilité 22Document109 pagesCOMPT - Nle-Définition, Objet Et Intérêt de La Comptabilité 22Naima BerrohouPas encore d'évaluation

- Note Commune N°02Document8 pagesNote Commune N°02ghoulembabay122100% (1)

- 538 C 8659 C 2 EafDocument23 pages538 C 8659 C 2 EafbebahPas encore d'évaluation

- La Matrice BCG: LP: Management Bancaire Et FinancierDocument3 pagesLa Matrice BCG: LP: Management Bancaire Et Financierhilali zakariaPas encore d'évaluation

- B1-M1-J02-1 S Approprier Son EnvironnementDocument54 pagesB1-M1-J02-1 S Approprier Son EnvironnementmamoudouPas encore d'évaluation

- Synthèse Du Cours de Finance D'entreprise 2ADocument24 pagesSynthèse Du Cours de Finance D'entreprise 2Aarthur portalPas encore d'évaluation

- 08a Budget TresorerieDocument9 pages08a Budget TresorerieblegPas encore d'évaluation

- Capital Market Foundation Certificate CMFDocument2 pagesCapital Market Foundation Certificate CMFbla blaPas encore d'évaluation

- 4 Cours EcartacquisitionDocument19 pages4 Cours EcartacquisitionxccPas encore d'évaluation

- Distribution Des Nouvelles Classes Dactifs VF ETUDE Rachid Wakrim 4Document34 pagesDistribution Des Nouvelles Classes Dactifs VF ETUDE Rachid Wakrim 4vipetetPas encore d'évaluation

- Concepts FinanceDocument3 pagesConcepts FinanceiuhuhuPas encore d'évaluation

- Exos Divers Diff Cpta atDocument25 pagesExos Divers Diff Cpta atamale ellPas encore d'évaluation

- RECHDocument5 pagesRECHouadich hichamPas encore d'évaluation

- Akdital 2Document2 pagesAkdital 2Ali AmarPas encore d'évaluation

- 30 Rules To Master Swing TradingDocument6 pages30 Rules To Master Swing TradingTanda BondoukouPas encore d'évaluation

- La Modélisation de La Firme BancaireDocument22 pagesLa Modélisation de La Firme BancaireEL MAJDOUBI RAJAAPas encore d'évaluation

- FeuilletageDocument28 pagesFeuilletageMamadou Saliou SowPas encore d'évaluation

- TD Esg RatiosDocument3 pagesTD Esg RatiosYOUNES JOUHARIPas encore d'évaluation

- Exposition Marketing Mix 2a34Document33 pagesExposition Marketing Mix 2a34Zohair RouayPas encore d'évaluation

- LuxopticDocument5 pagesLuxoptictaha15987Pas encore d'évaluation

- TD de Comptabilité Nationale 2 - 2023 - KodDocument4 pagesTD de Comptabilité Nationale 2 - 2023 - Kodsaid13fayezPas encore d'évaluation

- Marché Des Capitaux Résumé-5991599419239048Document39 pagesMarché Des Capitaux Résumé-5991599419239048Omar Ess100% (1)

- LU0006061336Document3 pagesLU0006061336SERPNPas encore d'évaluation

- Abb Introduction Thommen 6ADocument214 pagesAbb Introduction Thommen 6AoravelonPas encore d'évaluation