Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Dessin

Dessin

Transféré par

Mech MemmoCopyright

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentLE DESSIN INDUSTRIEL

-I- INTRODUCTION ..................................................................................................................................................................1

-II- REGLES ET CONVENTIONS DU DESSIN INDUSTRIEL ...............................................................................................2

-II-1- LE DOCUMENT TECHNIQUE ................................................................................................................................................. 2

-II-2- LES DIFFERENTS TYPES DE TRAITS .................................................................................................................................... 2

-II-3- PROJECTION CYLINDRIQUE ORTHOGONALE ................................................................................................................... 3

-II-4- COUPES ET SECTIONS ............................................................................................................................................................ 4

-II-4- LES HACHURES........................................................................................................................................................................ 5

-II-7- REPRESENTATION DES FILETAGES ..................................................................................................................................... 6

-II-8- VUES PARTICULIERES ............................................................................................................................................................ 6

-II-9- ARETES FICTIVES .................................................................................................................................................................... 7

-II-10- INTERSECTION DE SURFACES ............................................................................................................................................ 7

-III- LES PERSPECTIVES .........................................................................................................................................................7

-IV- LES DIFFERENTES PROJECTIONS ................................................................................................................................8

-V- VOCABULAIRE TECHNIQUE ..........................................................................................................................................8

-I- INTRODUCTION

Le dessin industriel est un outil technique indispensable pour communiquer sans aucune ambiguïté,

notamment entre le concepteur (le Bureau d'Etude) et le fabricant (l'atelier). Ce langage se doit d'être rigoureux,

précis et universel.

Des normes très strictes le régissent et n'admettent aucune approximation ou imprécision. C'est en fait le

véhicule de la pensée technique. Il permet :

- de définir de façon complète une pièce en vue de sa fabrication: formes, dimensions, matériau. . . C' est

le dessin de définition.

A B F

P

C

Q

A φ A-B

B φ A-B

C A-B

C F

D φ A-B

P B

Q C

A

B

C

Arrondis et congés du brut: Rmax = 3 Matière possible:- FGS 700-2 (ou 800-2) avec trempe sperficielle au niveau de φA

Coaxialité du brut φ1

Cotes du brut: ±1

ARBRE COUDE

Fig. 1 : Exemple de dessin de définition

- d'agencer les pièces au sein du mécanisme permettant d'aborder les aspects du fonctionnement, du

montage. . . C' est le dessin d’ensemble.

Communication technique : le dessin 1/8

8 1 Roulement conique

7 1 Butée à billes

6 1 Roulement à aiguilles

5 1 Vis pointeau

4 1 Bague filetée

3 1 Plaque de fixation

2 1 Pointe

1 1 Corps

N° Nb Désignation Matériau Poids Observations

Echelle: ETABLISSEMENT Dessiné par :

1:1

CONTRE-POINTE

Date:

DE TOUR N° du dessin

fig. 2 : Exemple de dessin d’ensemble

-II- REGLES ET CONVENTIONS DU DESSIN INDUSTRIEL

-II-1- LE DOCUMENT TECHNIQUE

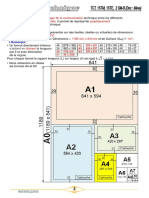

a) Format: Différents formats sont utilisés:

- A4: c' est le plus petit format, il correspond à la feuille de papier 210 x 297 mm.

- A3: le double du A4 (en surface) 297 x 420

- A2, A1, A0: chacun est le double du précédent.

b) Cadre: obligatoire, il laisse une marge de 10 mm sur les bords (formats: A4, A3 et A2)

c) Cartouche: il permet l'identification des dessins techniques ainsi que leur exploitation

documentaire. Sa position sur le dessin est donnée sur la figure 1. Différents renseignements y figurent

d) Nomenclature: c'est la liste de différentes places de l'ensemble en indiquant pour chacune

d'elles: le nombre, le nom, la matière, d'éventuelles remarques. Voir figure 3.

e) Echelle: échelle du dessin = dimension du dessin / dimension réelle

Exemples d'échelles:

- 1/1: vraie grandeur

- 1/2: dessin deux fois plus petit que la réalité.

- 2/1: dessin deux fois plus grand que la réalité.

Nota: lors de l'analyse d'un dessin l'échelle est la première chose à regarder.

f) Unités: l'unité est le millimètre sauf en génie civil où c'est le mètre. De plus les dimensions

indiquées sont toujours celles en vraies grandeur (indépendamment de l'échelle).

-II-2- LES DIFFERENTS TYPES DE TRAITS

Communication technique : le dessin 2/8

Rep. Désignation Applications Rep. Désignation Applications

Continu fort a. Arêtes et contours vus Axes et traces de plan de

1 b. Flèches indiquant le sens 5 Mixte fin symétrie. Parties situées en

d'observation avant du plan de coupe.

Lignes primitives

a: Lignes d'attache, de cotes Mixte fin, fort aux

Continu fin et de repères extrémités et aux

b: Hachures changements de direction

2 c: Arêtes fictives 6 Traces de plans ce coupe

d: Fonds de filets vus

e. Contours des sections

rabattues

Continu fin à main levée

Limite de vues ou de coupes Mixte fin à deux points Contours de pièces voisines.

3 Continu fin aux partielles si cette limite n'est 7 Positions de pièces mobiles

instruments avec zigzags pas un axe

a: Arêtes et contours cachés. Mixte fort Indication de surfaces faisant

Interrompu fin

4 b: Fonds de filets cachés 8 l'objet de spécifications

particulières (traitement

précisé)

Deux épaisseurs sont utilisées:

- trait épais (~ 0,6 mm); c'est le crayon gras mal affûté

- trait fin (~ 0,3 mm): c'est le crayon très bien affûté

-II-3- PROJECTION CYLINDRIQUE ORTHOGONALE

Le but à atteindre est de retranscrire sur un support en 2D (la feuillé de papier, l'écran de DAO) un objet qui,

lui, est en 3D.

a) Principe: les rayons visuels (issus de l'oeil) sont :

- considérés comme parallèles entre eux

- orthogonaux au plan de projection De plus l'objet est placé avec sa face principale parallèle

au plan de projection.

La vue ainsi obtenue est appelée vue géométrale

Vu

ed

ed

Z ess

us

P2

P1

Y

Vu

ed

ef P3 te

ace

droi

e

ed

. Vu fig.3

Communication technique : le dessin 3/8

b) Différentes vues possibles: en théorie on peut dessiner six vues de l'objet en le plaçant à

l'intérieur d'un cube imaginaire creux et en le projetant sur les six faces intérieures du cube. Il ne reste plus qu'à

"déplier" ce cube. Nous obtenons ainsi:

Vue de dessous

5

Vue de Vue de

droite Vue de face gauche Vue arrière

2 1 4 6

Vue de dessus

3

fig. 4

1 : vue de face (celle comportant le plus de renseignements)

2 : vue de droite (placée à gauche ! ... )

3 : vue de dessus (placée dessous !...)

4 : vue de gauche (placée à droite ! ... )

5 : vue de dessous (placée dessus ! ... )

6 : vue arrière (placée au niveau de la vue de face, à droite ou à gauche de celle-ci)

c) Choix des vues à dessiner: on choisit le nombre de vues nécessaires pour définir

complètement la pièce. En général trois suffisent. A condition de les choisir judicieusement. Dans le cas de

pièces simples (plans de symétrie...) deux vues peuvent suffire.

Exercice : à partir de la figure 3 en prenant comme vue de face la projection dans le plan P1,

dessiner la pièce selon les 6 vues de la figure 4, les dimensions relevées sont à diviser par 0,82 ( attention à la

correspondance des vues)

-II-4- COUPES ET SECTIONS

-II-4-1- LES COUPES

-II-4-1-1- Coupe par un plan

a) Objet: une coupe, qui est une vue fictive, permet de voir et de représenter l'intérieur d'une

pièce ou d'un ensemble de pièces.

b) Principe:

- choisir un plan de coupe en fonction du message à faire passer. Souvent un plan de symétrie.

- enlever par la pensée la partie de la pièce située du côté de l'observateur.

- représenter toutes les formes situées dans le plan de coupe (présence de hachures) et celles en

arrière de celui-ci (présence éventuelle des parties cachées).

c) Désignation d'une coupe par un plan:

- indiquer la position du plan de coupe sur l'une des vues géométrales au moyen d'un trait mixte

fin, fort aux extrémités.

- indiquer le sens d'observation par deux flèches en trait fort.

- repérer le plan de coupe par deux mêmes lettres majuscules.

- repérer la coupe par les deux lettres majuscules correspondantes.

d) Conséquences importantes:

- les hachurés ne traversent jamais un trait continu fort

- les hachures ne s'arrêtent jamais sur un trait interrompu fin ("pointillés").

-II-4-1-3- Coupe par plusieurs plans:

Le but est de représenter de façon claire l'intérieur d'une pièce à différents endroits. Pour cela on va

rassembler, sur une même vue, plusieurs coupes partielles faites suivant des plans parallèles entre eux (coupe à

plans décalés) ou sécants (coupe à plans sécants).

Communication technique : le dessin 4/8

Fig. 5 Exemple de coupe

-II-4-1-4- Demi-coupe:

Utilisée dans le cas de pièces symétriques pour visualiser à la fois l'extérieur

(1/2 vue extérieure) et l'intérieur (1/2 vue en coupe). En général il n'y a pas de pointillés (puisque inutile).

-II-4-1-5- Coupe locale:

Visualisation locale d'une petite zone creuse au milieu d'une pièce massive. Cela évite de hachurer toute la

pièce pour un détail. Le plan de coupe n'est pas précisé.

-II-4-2- LES SECTIONS

a) Objet: représenter exclusivement la surface de l'objet contenue dans le plan de section sans

dessiner ce qu'il y a derrière (que cela soit vu ou caché). Il n'y a donc pas de pointillés mais uniquement des

contours fermés et totalement hachurés (sauf cas particulier des nervures).

"coupe = section + ce qu'il y a derrière"

b) Section rabattue: obtenue par pivotement de 90° du plan de section. Elle est donc dessinée directement sur la

vue géométrale d'origine, son contour est dessiné en trait fin.(Voir fig.10 p.8)

c) Section sortie: c'est une section rabattue qui est dégagée de la vue d'origine. (Voir fig.6 p.6)

-II-4- LES HACHURES

Ce sont des traits fins inclinés indiquant la matière coupée.

a) Différents types: il est possible éventuellement d'indiquer la famille de matériau de la pièce.

Pour cela il existe différents types de

Tous matériaux sauf Bois en coupe

éventuellement ceux transversale

prévus ci-après

Cuivre et alliage où Bois en coupe

domine le cuivre longitudinale

Métaux et alliage Isolant

légers thermique

Antifriction et toutes

matière coulées sur Béton

une pièce

Matière plastiques ou Sol naturel

isolantes et garnitures

hachures.

Communication technique : le dessin 5/8

b) Principales conventions:

- pièces unitaires: hachures identiques sur toutes les vues.

- dessin d'ensemble: hachures propres à chaque pièce (en faisant varier l'inclinaison et/ou

l'espacement).

- on ne coupe pas les pièces pleines (axes, vis...)

- on ne hachure pas une nervure coupée parallèlement à sa plus grande surface et on en dessine

son contour en trait continu fort.

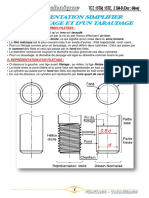

-II-7- REPRESENTATION DES FILETAGES

Caractéristiques d'un filetage:

- sens de l'hélice: dite "à droite" pour les filetages classiques et "à gauche" pour les cas

particuliers.

- diamètre nominal:

- pour la vis: correspond au diamètre de la tige d'origine avant usinage du filet.

- pour l'écrou: correspond au diamètre nominal de la vis qui se visse dedans.

- pas: c'est la valeur d'avancée (en mm) de la vis dans l'écrou (supposé fixe) pour un tour de

celle-ci. Correspond également à la distance entre deux filets consécutif de l’hélice le long

d’une génératrice.

- nombre de filets: en général un, éventuellement deux ou trois.

- profil: classiquement "métrique ISO", éventuellement rond, trapézoïdal, carré...

Filetage extérieur: le filetage est filetage intérieur ou Assemblage: dans la zone

schématisé par un trait fin parallèle à taraudage: le trait fin est côté commune la convention de la vis

la génératrice. matière et les hachures le prend le dessus sur celle de

traversent. l'écrou.

-II-8- VUES PARTICULIERES

Dans certains cas on est amené à utiliser des vues particulières:

- pour définir localement une forme (vue dont le sens de regard est indiqué par une flèche)

- dans le cas de pièces symétriques

- dans le cas de pièces longues

B

B

fig. 6

Communication technique : le dessin 6/8

-II-9- ARETES FICTIVES

Une arête fictive est la représentation d'un arrondi dû au moulage En effet une pièce moulée ne comporte

initialement que des arêtes arrondies (dont certaines deviendrons vives si l'on usine des surfaces par la suite). La

représentation dune arête fictive se fait au moyen d'un trait. fin continu se substituant au trait fort que l'on aurait

eu si l'arête avait été vive (surfaces usinées). .

Trait

fin

Trait

fort

Fig.6

-II-10- INTERSECTION DE SURFACES

De nombreuses intersections de surfaces (plans. cylindres, cônes, sphères, tores...) peuvent se présenter dans

un dessin. Quelques exemples classiques: plan/cylindre; plan/cône; cylindre/cylindre ; cylindre/cône. La

construction des intersections se fait point par point à l’aide de surfaces annexes (plans, sphères). Les courbes

obtenues peuvent être planes (coniques) ou gauches.

B-B

D

D

D-D

B B

Fig.7 : Exemple d’intersection

-III- LES PERSPECTIVES

a) Généralités: une perspective est une représentation codifiée en une seule vue d'un objet

technique. Elle permet de donner une image claire des formes d'une pièce ou d'un mécanisme. Une perspective

ne définit pas une pièce, c'est le rôle du dessin de définition. En général on ne représente pas les parties cachées.

b) Perspective cavalière: elle est facile à dessiner car la face avant de l’objet correspond

exactement à la vue géométrale associée. Il suffit ensuite de se fixer une direction de fuyantes (angle d'inclinaison

a ) ainsi qu'un coefficient réducteur k (apport des longueurs le long des fuyantes). le résultat obtenu donne une

représentation assez correcte de la pièce.

A noter que l'angle oc et le coefficient k sont arbitraires, en général: α = 45° et 0, 5 < k < 1

Communication technique : le dessin 7/8

fig. 8

c) Perspective isométrique: c'est une projection de la pièce correspondant à ce que l'on peut voir.

- Elle est d'ailleurs visible en DAO 3D.

Le tracé s'obtient en utilisant trois directions de fuyantes espacées de 120° l'une de l'autre. Un

calcul trigonométrique permet de définir la valeur du coefficient réducteur commun à appliquer sur ces trois

directions : 3 ≅ 0,82

Fig. 9

-IV- LES DIFFERENTES PROJECTIONS

a) Projection conique: elle permet d'obtenir des perspectives dites coniques utilisées en dessin

d'art, architecture, photographie... Les droites de projection D sont issues d'un point unique O s'appuient sur

l'objet et coupent un plan de projection P situé derrière celui-ci.

b) Projection cylindrique: c'est ce type de projection qui est utilisé en dessin technique.

Le principe est le même que précédemment sauf que le point () est rejeté â l’infini et donc que les droites D sont

toutes parallèles entre elles.

- premier cas: les droites D sont perpendiculaires au plan de projection P:

- si la face principale de l'objet est parallèle (ou perpendiculaire) au plan P on obtient

les vues géométrales.

- si l'objet est incliné par rapport à P on obtient les perspectives orthogonales dont un

cas particulier est la perspective isométrique.

- deuxième cas: les droites D sont inclinées par rapport à P et la face principale de

l'objet est parallèle (ou perpendiculaire) à P, on obtient alors les perspectives cavalières.

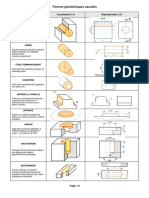

-V- VOCABULAIRE TECHNIQUE

Trou oblong

Gorge Méplat Moletage

Bossage Fraisure Lamage

Fente

Nervure

Chanfrain

Epaulement Trou borgne Trou débouchant

Arbre

Rainure

Profilés fig. 10

Communication technique : le dessin 8/8

Vous aimerez peut-être aussi

- FreeCAD | étape par étape: Apprenez à créer des objets 3D, des assemblages et des dessins techniquesD'EverandFreeCAD | étape par étape: Apprenez à créer des objets 3D, des assemblages et des dessins techniquesPas encore d'évaluation

- Demi Finale Genie en HerbeDocument5 pagesDemi Finale Genie en HerbeBabacarDiago92% (25)

- COURS - Dessin Technique - PRDocument3 pagesCOURS - Dessin Technique - PRMoustapha SallPas encore d'évaluation

- Dessin Technique CoursDocument10 pagesDessin Technique Coursnkapsseu njami hiler100% (1)

- Chapitre 3 Projections Orthogonales PDFDocument11 pagesChapitre 3 Projections Orthogonales PDFFranck Olivier Tuo100% (1)

- S113 Dessin Technique CorrigéDocument4 pagesS113 Dessin Technique CorrigéChokri AtefPas encore d'évaluation

- Normes Dessin PDFDocument15 pagesNormes Dessin PDFBen Aissa ChokriPas encore d'évaluation

- Filetage Et Taraudage Cours PDFDocument4 pagesFiletage Et Taraudage Cours PDFnosilin100% (2)

- Coupes Et SectionDocument8 pagesCoupes Et SectionMohamed ElbaghdadiPas encore d'évaluation

- Exercice Coupe Et Section Chappe Corrigé PDFDocument3 pagesExercice Coupe Et Section Chappe Corrigé PDFHoussam Haddani86% (7)

- Communication Graphique BonDocument79 pagesCommunication Graphique Bongloire kazembe100% (1)

- 2-Croquis Et Dessins Techniques-2012Document28 pages2-Croquis Et Dessins Techniques-2012Nedra DadouPas encore d'évaluation

- 01-Généralité (1-12) PDFDocument10 pages01-Généralité (1-12) PDFHanane Tounsi100% (1)

- Dessin Technique PDFDocument19 pagesDessin Technique PDFGwendoli DjaomazavaPas encore d'évaluation

- Cours Dessin TechniqueDocument6 pagesCours Dessin TechniqueBabacarDiago0% (1)

- CH1 P1 Dessin PDFDocument31 pagesCH1 P1 Dessin PDFousmanePas encore d'évaluation

- Dessin Technique 101Document21 pagesDessin Technique 101Touriya MoukhlesPas encore d'évaluation

- Examens, Exercices, Astuces Tous Ce Que Vous Voulez Compteurs Exercices Corrigés TP Bascule JK PDFDocument10 pagesExamens, Exercices, Astuces Tous Ce Que Vous Voulez Compteurs Exercices Corrigés TP Bascule JK PDFBabacarDiago100% (1)

- Projection Orthogonale Dessin Technique PDFDocument2 pagesProjection Orthogonale Dessin Technique PDFBrahim Tires67% (3)

- M09 Dessin IndustrielDocument18 pagesM09 Dessin IndustrielMR Ouadoudi100% (1)

- Examens, Exercices, Astuces Tous Ce Que Vous Voulez Les Circuits Combinatoires-multiplexeur-Démultiplexeur-Comparateur-décodeur PDFDocument12 pagesExamens, Exercices, Astuces Tous Ce Que Vous Voulez Les Circuits Combinatoires-multiplexeur-Démultiplexeur-Comparateur-décodeur PDFBabacarDiago50% (6)

- COURS Dessin Technique PRDocument3 pagesCOURS Dessin Technique PRBaklouti IssaPas encore d'évaluation

- TCP 02 Projection OrthogonaleDocument14 pagesTCP 02 Projection OrthogonaleYoussef Youri50% (2)

- Norme de Dessin TechniqueDocument15 pagesNorme de Dessin TechniqueKamel Bousnina100% (2)

- 04-Coupes Et Sections-RepDocument14 pages04-Coupes Et Sections-RepElmouden Mustapha100% (1)

- 21 Coupe SectionsDocument13 pages21 Coupe SectionsMed Aymen Bensalem0% (1)

- A-A B-B C-C DESSIN TECHNIQUE. TCPI Doc - Élève. Site WebDocument12 pagesA-A B-B C-C DESSIN TECHNIQUE. TCPI Doc - Élève. Site WebFatima Zahrae EzzejjariPas encore d'évaluation

- 1bac Pro FM M02 S1 PRFDocument46 pages1bac Pro FM M02 S1 PRFMohamed EzzahirPas encore d'évaluation

- Cours Conception 1Document56 pagesCours Conception 1hidouriabdelmoumen9802Pas encore d'évaluation

- Introduction 1. METHODE DE REPRESENTATION Méthode. Dessin Industriel - Les Coupes Chapitre 2Document6 pagesIntroduction 1. METHODE DE REPRESENTATION Méthode. Dessin Industriel - Les Coupes Chapitre 2omatr100% (1)

- Examens, Exercices, Astuces Tous Ce Que Vous Voulez Compteurs Exercices Corrigés TP Bascule JK PDFDocument10 pagesExamens, Exercices, Astuces Tous Ce Que Vous Voulez Compteurs Exercices Corrigés TP Bascule JK PDFBabacarDiagoPas encore d'évaluation

- Cours Dessin Technique 2STM BDocument14 pagesCours Dessin Technique 2STM BAnas MazouniPas encore d'évaluation

- Cours Dessin Technique Allal BedlaouiDocument52 pagesCours Dessin Technique Allal BedlaouiMehdi KabbiPas encore d'évaluation

- Cours Poulies Courroie PDFDocument1 pageCours Poulies Courroie PDFBabacarDiago100% (2)

- Généralités Dessin TechniqueDocument10 pagesGénéralités Dessin TechniqueSimo Magri100% (1)

- 10 PerspectivesDocument5 pages10 PerspectivesNadhem Bouslama100% (1)

- Examens, Exercices, Astuces Tous Ce Que Vous Voulez Tableaux de KARNAUGH cours-exercices-corriges-TP-solution PDFDocument15 pagesExamens, Exercices, Astuces Tous Ce Que Vous Voulez Tableaux de KARNAUGH cours-exercices-corriges-TP-solution PDFBabacarDiago50% (2)

- Chap 1 Generalités PDFDocument21 pagesChap 1 Generalités PDFFatoumata DiabyPas encore d'évaluation

- Application D BasesDocument16 pagesApplication D BasesBabacarDiagoPas encore d'évaluation

- Exo Choix Detecteur EleveDocument3 pagesExo Choix Detecteur EleveBabacarDiagoPas encore d'évaluation

- Le Dessin Technique: ConventionsDocument5 pagesLe Dessin Technique: ConventionsCécé Charles KoliéPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 Généralités Sur Le Dessin TechniqueDocument15 pagesChapitre 1 Généralités Sur Le Dessin TechniqueSohaib SFAIRIPas encore d'évaluation

- TCP-04-Cotation P 41-43Document3 pagesTCP-04-Cotation P 41-43ameg15Pas encore d'évaluation

- Construction Des Arcs de RaccordementDocument4 pagesConstruction Des Arcs de RaccordementHamza NassibPas encore d'évaluation

- Chap Iii Tolérances GéométriquesDocument9 pagesChap Iii Tolérances GéométriquesETAPA ETAPA MAXIME100% (1)

- 04-Coupes Et SectionsDocument29 pages04-Coupes Et Sectionstarik outal100% (2)

- Cours 04 - LES RACCORDEMENTSDocument4 pagesCours 04 - LES RACCORDEMENTSOumar Sissoko100% (1)

- Cours18-La Cotation PDFDocument7 pagesCours18-La Cotation PDFabalarsPas encore d'évaluation

- Le TraçageDocument5 pagesLe TraçageWilly MarakaPas encore d'évaluation

- F0rmes UsuellesDocument3 pagesF0rmes UsuellesBen FahPas encore d'évaluation

- Chap 1 - 4 Representation en PerspectivesDocument4 pagesChap 1 - 4 Representation en PerspectivesChristian Noel100% (3)

- Cours - Technologie La Coupe Simple Et Le Filtage - 1ère AS (2010-2011) Mlle AnaisDocument22 pagesCours - Technologie La Coupe Simple Et Le Filtage - 1ère AS (2010-2011) Mlle AnaisOlfa KhelilPas encore d'évaluation

- Cours Prof Coupe Et SectionsDocument3 pagesCours Prof Coupe Et SectionsESSOME ESSOME OLIVIER STEPHANE100% (1)

- Chap 1 Dessin Technique..Document19 pagesChap 1 Dessin Technique..Rhahli Jamel100% (1)

- COURS - Coupes Et Sections ElevesDocument8 pagesCOURS - Coupes Et Sections ElevesMalick MbowPas encore d'évaluation

- Cours de Dessin TechniqueDocument4 pagesCours de Dessin TechniqueZakaria Bettioui100% (2)

- Usthb PDFDocument15 pagesUsthb PDFAbd El-NourPas encore d'évaluation

- Initiation Au Dessin TechniqueDocument7 pagesInitiation Au Dessin TechniqueRodolphe SounouPas encore d'évaluation

- Chapitre 5 Cotation DimensionnelleDocument3 pagesChapitre 5 Cotation DimensionnelleFranck Olivier TuoPas encore d'évaluation

- Chapitre 4 Cotation Des DessinsDocument14 pagesChapitre 4 Cotation Des DessinsSohaib SFAIRIPas encore d'évaluation

- 1-Cours de Dessin N 1Document29 pages1-Cours de Dessin N 1Ait El Caid Abdellatif100% (1)

- 02les VuesDocument6 pages02les Vuessaded05Pas encore d'évaluation

- Cours Dessin Technique 2STM B PDFDocument14 pagesCours Dessin Technique 2STM B PDFamemmiPas encore d'évaluation

- Cours de La Contruction Mã©canique 1Document106 pagesCours de La Contruction Mã©canique 1AdamAmmiPas encore d'évaluation

- M09 Dessin IndustrielDocument18 pagesM09 Dessin Industrielarabtalhaoui10Pas encore d'évaluation

- Mod 2 DtproDocument9 pagesMod 2 DtproÖzledim ZeynepPas encore d'évaluation

- E 6Document8 pagesE 6hamou13Pas encore d'évaluation

- CR TPDocument4 pagesCR TPBabacarDiago100% (1)

- E04 Moteur AsynchroneDocument17 pagesE04 Moteur AsynchroneBabacarDiagoPas encore d'évaluation

- Cours5 PDFDocument28 pagesCours5 PDFfarfarfifi3100% (1)

- ExamensDocument87 pagesExamensBabacarDiagoPas encore d'évaluation

- V1 3 1 Cylinder HeadDocument23 pagesV1 3 1 Cylinder HeadBabacarDiagoPas encore d'évaluation

- Démontage Remontage - Maintenance MoteurDocument5 pagesDémontage Remontage - Maintenance MoteurBabacarDiago0% (1)

- Acide CarboxyliqueDocument7 pagesAcide CarboxyliqueBabacarDiagoPas encore d'évaluation

- Annexe Bilan ThermiqueDocument9 pagesAnnexe Bilan ThermiqueBabacarDiagoPas encore d'évaluation

- MK PPR in Do FR 71Document24 pagesMK PPR in Do FR 71BabacarDiagoPas encore d'évaluation

- 1S 1213 Exosup Second DegreDocument14 pages1S 1213 Exosup Second DegreBabacarDiagoPas encore d'évaluation

- Fiche Sur La Maintenance de LépurateurDocument3 pagesFiche Sur La Maintenance de LépurateurBabacarDiagoPas encore d'évaluation

- Apprenez À Maîtriser La Commande DISKPARTDocument11 pagesApprenez À Maîtriser La Commande DISKPARTBabacarDiago100% (1)

- Cle - Cde - IPSL - 16 PDFDocument169 pagesCle - Cde - IPSL - 16 PDFBabacarDiago100% (1)

- Definition DiametreDocument1 pageDefinition DiametreMaestro AbdellahPas encore d'évaluation

- La Detection TDNo1Document3 pagesLa Detection TDNo1BabacarDiagoPas encore d'évaluation

- Invitation Ugb 1Document2 pagesInvitation Ugb 1BabacarDiagoPas encore d'évaluation