Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Michaël Fœssel, Récidive

Michaël Fœssel, Récidive

Transféré par

reatroie0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

14 vues3 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

14 vues3 pagesMichaël Fœssel, Récidive

Michaël Fœssel, Récidive

Transféré par

reatroieDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 3

Michaël

FŒSSEL, Recidive 1938, Paris, PUF, 2019, 175 p.

Présentation brève

L’a. est philosophe, professeur à l’Ecole polytechnique. C’est comme philosophe

qu’il se propose d’examiner l’année 1938, sur laquelle « il est tombé par hasard », pour

réfléchir à notre contemporanéité.

Remarques critiques

Le défaut de méthode historique expose l’a. à de très nombreuses naïvetés et à

des surprises souvent agaçantes pour le lecteur (par exemple à propos de Daladier ou de

l’attitude de la droite nationaliste). D’autre part, M. Foessel encombre ses remarques de

sa propre subjectivité, omniprésente dans l’ouvrage (écrit à la première personne) : le

corps du livre est de ce fait moins une réflexion sur l’histoire que le récit de la

découverte de l’année 1938 par l’a. Ce n’est pas toujours intéressant et c’est assez

rarement réussi, sauf vers la fin (chapitres 6 et 7, nourris d’H. Arendt et de Sartre). La

table des matières, reproduite ci-après donne une idée assez exacte de la confusion des

registres, avec le passage de l’inclusif (ma défaite, notre défaite) à l’objectif « La défaite

sociale »…)

En outre, d’un point de vue méthodologique, l’a. fait le choix de fonder sa réflexion sur

une source presque unique, la presse, ce qui préempte assez largement la vision de la

période en la colorant idéologiquement.

Pour autant, l’avant propos et surtout la conclusion recèlent quelques

observations très intéressantes, susceptibles de nourrir un oral ou une dissertation.

Avant-propos. L’hypothèse et la rencontre

p. 11-12 : impossibilité matérielle d’un remake des années 1930 : irréductibilité

du temps passé.

p. 13 mais hypothèse : « les années 1930 sont devant nous » = non pas ce qu’elles

ont été (qui est terminé) mais ce qui les a rendu possibles. Or (p. 14), « la différence des

temps abolit-elle l’unité de l’époque moderne ? Rien n’est moins sûr (…). Pour être

certain que les années 30 ne nous regardent plus, il faudrait démontrer que les possibles

les + violents ouverts par la modernité sont définitivement refermés ».

p. 15 « Se demander si « les années 30 » ont un avenir suppose de vaincre une

illusion + tenace encore que celle du « retour » : la croyance naïve dans la nouveauté

absolue du présent ».

p. 16 « La « désolation », caractéristique centrale des régimes totalitaires selon

Arendt, n’a été possible que pour des êtres qui faisaient déjà l’épreuve (moderne) de

leur solitude. »

p. 19 « Il arrive que le présent ne laisse plus le choix : il faut bien lui donner un

nom ou le saisir par une formule. On parle aujourd’hui de « populisme » à propos de

mvts qui, pour s’emparer du pouvoir, misent sur le ressentiment populaire à l’égard des

institutions représentatives et des élites éco. » id : « démocraties illibérales » : on n’ose

pas dire « fascisme ». Or, en employant ces termes « populiste », « illibéral », on accorde

à leur promoteur à peu près tout ce qu’ils demandent et on exonère les Etats

« démocratiques de tt examen de conscience » (p. 20).

Diagnostic bien connu de la « faiblesse des démocraties » face aux régimes

totalitaires des années 30. Mais était-ce bien des démocraties ?

p. 22 L’année 1938 envisagée dans ce livre = celle de la France. Depuis ce poste

d’observation, le diagnostic sur la « faiblesse des démocraties » est apparu aussi

discutable que celui que l’on fait aujourd’hui sur les « démocraties illibérales »

Exploration de 1938 a pourtant moins montré la faiblesse de la démocratie française

que le fait que la France n’était + à cette date que faiblement démocratique : emploi

systématique des décrets lois, répression massive des grèves, politique hostile aux

étrangers, élections de Maurras à l’académie française…

p. 24 Le pari de ce livre est donc 1938 comme fil conducteur pour comprendre la

situation de 2018 plutôt que pour expliquer la débâcle de 1940.

p. 25 1938 = une accélération vertigineuse ds la succession des défaites

démocratiques.

Le point de vue adopté = celui de la presse de l’époque, découverte au travers de

Gallica et du site Retronews.

Table des matières

1- Le « Napus ». Ma défaite

2- « Sortir du libéralisme pur » ? La défaite de Blum

3- « On se demande qui commande ici ? », La défaite des partis

4- « Notre honte », La défaite sociale

5- « Notre passé a fait de chaque Français un homme libre, mais… », la défaite de la

République

6- « La France a déjà fait beaucoup pour recevoir et recueillir », la défaite morale

7- « Un coin d’acier », la défaite des sentiments

Epilogue. Le retour et l’hypothèse

p. 159 Comme les journaux fascisants (de 1938) ne veulent à aucun prix d’une

guerre avec des régimes autoritaires qui leur conviennent en tout point, le véritable

ennemi est intérieur. p. 160 : on a tort de dire qu’en 1938 les Français ne voulaient pas

de la guerre : beaucoup d’entre eux rêvaient d’une victoire totale, mais sur le front

intérieur.

p. 163 L’impératif obsédant de « remettre la France au travail » (après la

« fête du Front populaire ») a écrasé les imaginaires qui associent la politique à

une forme quelconque de bonheur : le travail pour le travail, la nation pour la nation,

le budget pour le budget. La fête est finie… Elle a couté su cher et rapporté si peu. p. 164

La répression des occupations d’usines et des grèves, la fin de la « semaine des

deux dimanches », les facilités données au licenciement mais aussi les mesures

sur la « police des étrangers », l’accélération de la procédure de déchéance de la

nationalité, le report des élections législatives : au cours de l’année, ces décisions

et ces projets sont de moins en moins argumentés politiquement et de + en +

présentés comme des mesures de salut public. Une sorte de pénitence rendue

nécessaire après la fête des inconscients. En déployant une énergie incroyable 1938 veut

rompre avec l’héritage pourtant si jeune de 1936.

P. 165 Existent en 1938 des mots d’ordre, des reflexes de pensée, des éléments de

langage qui structurent l’ordinaire de la politique française depuis longtemps.

L’avantage de 1938 est de condenser en qques mois des évolutions à l’œuvre

depuis + d’une décennie ds le présent (…) Le détour par 1938 permet de voir en

accéléré une démocratie qui prétend se défendre en empruntant les armes de ses

adversaires les + acharnés.

p. 166 Entre 1938 et 2018 il y a bcp + qu’une assonance : une analogie. NB

L’analogie n’est pas une ressemblance (par ex : le mouvement des gilets jaunes est

impossible en 1938) mais synthétise des points communs entre des réalités différentes :

l’antiparlementatisme par le haut (en 1938 le parlementarisme fait l’objet d’une

incrimination généralisée alors même que le plt ne se réunit + que pour voter les pleins

pouvoirs…) ; le maintien de l’ordre présenté comme le dernier rempart d’une

République menacée par une partie de son peuple et par l’ingérence des puissances

étrangères.

p. 170. Une analogie = une identité de rapports entre des réalités hétérogènes.

N’affirme pas que A = B (1938=2018) mais que A/B = C/D. A et C sont adoptées comme

des politiques alternatives à ce dont elles risquent en réalité de faciliter l’advenue par tte

une série de mesures et d’associations d’idées : le fait d’avoir introduit ds le « Grand

Débat » la question de l’immigration, absente des revendications des GJ est significatif.

(…). En 1938 déjà les décrets-lois sur la police des étrangers apparaissaient au

milieu d’une avalanche de mesures éco. Cela crée artificiellement un lien entre

des pbs sociaux et les angoisses identitaires ds le but de flatter une opinion

publique supposée intrinsèquement xénophobe. (…) Tentation de déplacer le

centre de gravité du conflit : de social et démocratique, il devient identitaire et

culturel – puisque le débat sur la pol éco est borné par des a priori gestionnaires

(indépassables donc). Ces sujets (culturels et identitaires) présentent en outre

l’avantage de n’impliquer aucune ligne budgétaire, mais donnent par avance raison aux

adversaires de la démocratie que l’on entend combattre.

p. 172 Procès de Pétain après la guerre a montré qu’une grande partie des

mesures du régime de Vichy avait été préparée par la IIIè République : camps

d’internement des étrangers créés par décrets ; mesures installant en France un état

d’urgence permanent : autant de facilité juridiques dont le gvt de Vichy fera usage ds sa

traque des réfugiés et des résistants.

p. 173 L’hypothèse de l’analogie est forgée pour maitriser l’immaitrisable :

le sentiment tenace qu’il y a des revenants ds l’histoire. L’analogie est une manière

de mettre en garde contre la récidive tt en gardant raison. Cette hypothèse permet de

respecter la différence des temps sans nier l’unité de l’époque.

Vous aimerez peut-être aussi

- Les Techniques Du Corps de Marcel MaussDocument4 pagesLes Techniques Du Corps de Marcel MaussreatroiePas encore d'évaluation

- Le Principe Responsabilité de Hans JonasDocument5 pagesLe Principe Responsabilité de Hans JonasreatroiePas encore d'évaluation

- Cours - RSE - LP BanqueDocument45 pagesCours - RSE - LP BanquereatroiePas encore d'évaluation

- Un Entretien Avec Alain SupiotDocument6 pagesUn Entretien Avec Alain SupiotreatroiePas encore d'évaluation

- Statut de L UGTA Adopte Par Le, 97Document27 pagesStatut de L UGTA Adopte Par Le, 97Achour AchourkouiderPas encore d'évaluation

- Analyse Linéaire Postambule 1ère DDFCDocument5 pagesAnalyse Linéaire Postambule 1ère DDFCLiliana Cabrera100% (1)

- Lit Chateaubriand Mémoires D'outre-Tombe, Tome 1Document152 pagesLit Chateaubriand Mémoires D'outre-Tombe, Tome 1Candido VolmarPas encore d'évaluation

- Ces Femmes Qui Ont Réveillé La France (J.-L. Debré Et v. Bochenek)Document20 pagesCes Femmes Qui Ont Réveillé La France (J.-L. Debré Et v. Bochenek)Eli Martz100% (1)

- DIP - Souhayma Ben AchourDocument36 pagesDIP - Souhayma Ben Achourمنير بعكةPas encore d'évaluation

- Cours STS1 03 Les Transformateurs TriphasesDocument9 pagesCours STS1 03 Les Transformateurs TriphasesTarak BenslimanePas encore d'évaluation

- Ispeakspokespoken Fiche Vocabulaire Anglais GuerreDocument5 pagesIspeakspokespoken Fiche Vocabulaire Anglais Guerremuledidaniel8Pas encore d'évaluation

- Les Compagnons D'ulysseDocument3 pagesLes Compagnons D'ulyssetotocorpPas encore d'évaluation

- Faq Vikings 2021 FRDocument4 pagesFaq Vikings 2021 FRjepojib608Pas encore d'évaluation

- Charles de GaulleDocument15 pagesCharles de GaulleSophia SimionescuPas encore d'évaluation

- Bibliographie L6LI39FR MoodleDocument2 pagesBibliographie L6LI39FR MoodlejdsdsPas encore d'évaluation

- L1 Droit - S2 - Droit de La Famille - 2020 - 2021Document6 pagesL1 Droit - S2 - Droit de La Famille - 2020 - 2021RATOMBOZAFY Justine ElenaPas encore d'évaluation

- Aujourd'hui 18/10/2018Document44 pagesAujourd'hui 18/10/2018JackBellsPas encore d'évaluation

- Parler Des Projets Futur ProcheDocument3 pagesParler Des Projets Futur ProcheNatalia Paola FrancoPas encore d'évaluation

- PR Sentation Variables Tude SMP MOOC RDocument3 pagesPR Sentation Variables Tude SMP MOOC RZekrifa Djabeur Mohamed SeifeddinePas encore d'évaluation

- MedCalc Manual Chi-Square-TableDocument10 pagesMedCalc Manual Chi-Square-TableAbdelatif DjemelPas encore d'évaluation

- NouvelleDocument2 pagesNouvelleBaudet AntoinePas encore d'évaluation

- L'Homme NouveauDocument1 pageL'Homme NouveaumassonhgoPas encore d'évaluation

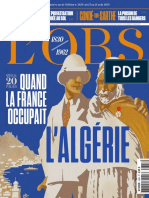

- 2019 - Quand La France Occupait L'algérieDocument20 pages2019 - Quand La France Occupait L'algérieZoubir SifiPas encore d'évaluation

- G&H13 OkounDocument4 pagesG&H13 OkounbooksmagPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 Rappels Mathmatiques Lments de Calcul VectorielDocument7 pagesChapitre 1 Rappels Mathmatiques Lments de Calcul Vectorielatamed32100% (1)

- Malleus Maleficarum Partie 1Document63 pagesMalleus Maleficarum Partie 1GerardPas encore d'évaluation

- Connecteurs Logiques AnglaisDocument2 pagesConnecteurs Logiques AnglaisGilles LenoeloPas encore d'évaluation

- Les Dynamiques Geopolitiques Livre (Partie 2)Document122 pagesLes Dynamiques Geopolitiques Livre (Partie 2)myriam rkzPas encore d'évaluation

- La Théorie de L - Action en JusticeDocument17 pagesLa Théorie de L - Action en JusticeMohamed MohamedPas encore d'évaluation

- Exercice N°5 de Commentaire Dirigé M. DIONG LMCMBDocument2 pagesExercice N°5 de Commentaire Dirigé M. DIONG LMCMBOumou KanePas encore d'évaluation

- 7643 Le Guide Du Second Empire PDFDocument107 pages7643 Le Guide Du Second Empire PDFEric DufresnePas encore d'évaluation