Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

10 Perspectives

10 Perspectives

Transféré par

Shiler FleurimaCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

10 Perspectives

10 Perspectives

Transféré par

Shiler FleurimaDroits d'auteur :

Formats disponibles

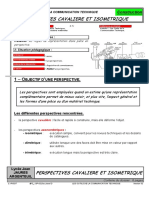

Dessin Rf : Per Perspectives

CONSTRUCTION 1/5 1STI G.E.

Les vues en perspective sont utilises pour illustrer ou visualiser les objets dans leurs trois dimensions. En une seule image, elles montrent le plus de faces possibles et le maximum de renseignements. A noter qu'une description prcise et rigoureuse ne peut tre obtenue qu'avec le systme des projections orthogonales : vue de face, gauche, etc.; cependant, ce type de reprsentation est mal adapt aux non-techniciens : rgles, normalisation, effort pour imaginer l'objet dans l'espace... Les perspectives usuelles dcrites dans ce chapitre et utilises internationalement proposent une reprsentation suffisamment prcise et scientifiquement correcte tout en restant accessible aux non-techniciens. Applications : publicit, illustrations de catalogues (ventes, pices dtaches...), vues complmentaires aux projections orthogonales, implantations d'usines, images de prsentation pour juger des objets en cours de cration, etc.

I - Principaux systmes de projection

En dessin industriel, la reprsentation des objets repose sur le systme des projections. Les contours et les artes d'un objet vus par un observateur sont projets et dessins dans un plan appel plan de projection (P). Ce plan peut tre matrialis par une feuille de dessin ou par la surface d'un cran.

Principaux types de projection

Projection orthogonale (sert de base la reprsentation par vues multiples et ne donne pas de vue en perspective). Projection oblique (cavalire...). Projections axonomtriques (isomtrique...). Projections avec point de fuite.

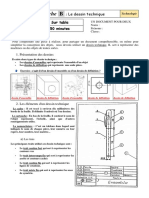

Dessin Rf : Per Perspectives

CONSTRUCTION 2/5 1STI G.E.

Remarques : Les projections 2, 3 et 4 donnent des vues en perspective montrant en mme temps plusieurs faces du mme objet. En gnral, les faces ne se projettent pas en vraie grandeur et les angles entre artes peuvent devenir plus petits ou plus grands (que la ralit) selon la position de l'observateur. Dans les cas 1, 2 et 3 l'observateur est suppos situ l'infini, suffisamment loin pour que toutes les lignes de rappel soient parallles entre elles. Les lignes de rappel des cas 1 et 3 sont perpendiculaires au plan de projection (P). Dans le cas 4 avec point de fuite (PF), l'observateur est distance finie. Les lignes de rappel convergent toutes vers un mme point, l'oeil de l'observateur, encore appel point de vue (PV). Le segment PV-PF est perpendiculaire au plan de projection.

II - Perspectives axonomtriques

Elles se divisent en trois cas : les perspectives isomtriques, les perspectives dimtriques et les perspectives trimtriques.

1. Perspectives isomtriques

Des trois, elles sont les plus faciles mettre en oeuvre. De ce fait, elles sont assez souvent utilises. Les applications sont multiples et varies. De nombreux logiciels CAO/DAO possdent des commandes spcifiques ce type de perspectives.

a) Caractristiques

Consquence de la projection, toutes les dimensions parallles aux axes isomtriques [Ox, Oy, Oz] sont multiplies par 0,82 (= 80% de la dimension initiale L). En pratique trois chelles [0,82 ; 0,58 ; 1] sont ncessaires pour excuter tous les tracs (angles et dimensions).

Les axes isomtriques sont 120 les uns des autres. L'orientation de dpart devra tre choisie au mieux pour dcrire l'objet dans sa position naturelle. Pour certains objets de grande longueur, l'un des axes peut tre choisi horizontal.

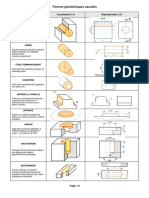

Dessin Rf : Per Perspectives

CONSTRUCTION 3/5 1STI G.E.

Les cercles (trous et cylindres) apparaissent en projection suivant des ellipses. b) Remarques et suggestions Les traits interrompus courts sont utilisables pour dcrire les parties caches. Les filetages peuvent tre reprsents par des arcs d'ellipses en traits fins. Les coupes et demi-coupes sont possibles pour faire apparatre l'intrieur des objets. Pour plus de clart en cotation, on trace de prfrence les lignes cotes et critures suivant les directions isomtriques. Les canevas primprims permettent de faire plus rapidement les tracs en dessin manuel.

2. Dessins isomtriques

Dans le but de simplifier les tracs il est frquent de ne pas utiliser les chelles prcdentes [0,82 ; 0,58 ; 1]. Les tracs sont raliss partir des chelles [1 ; 0,707 ; 1,22] et les artes de l'objet (tracs les plus frquents), parallles aux axes, sont dessines en vraie grandeur (x 1). Le dessin isomtrique obtenu est identique la perspective isomtrique mais environ 25 % plus grand. Les proprits et remarques prcdentes sont conserves.

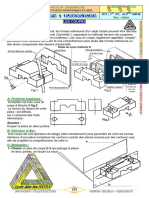

Dessin Rf : Per Perspectives

CONSTRUCTION 4/5 1STI G.E.

Exemple :

III - Projection oblique et perspective cavalire

1. Principe

La face principale de l'objet, parallle au plan de projection, est projete en vraie grandeur, les autres faces sont dformes. Les lignes de projection, parallles entre elles, sont inclines ou obliques par rapport au plan de projection (P). Suivant le point d'observation choisi, l'angle de fuite et la longueur des fuyantes (artes perpendiculaires au plan de projection sont variables).

2. Perspective cavalire

Datant de l'poque mdivale, elle est la plus ancienne de toutes les perspectives et la plus facile mettre en oeuvre. Avec un angle de fuite 45 et des fuyantes en demi-grandeur (0,5 L), c'est la projection oblique qui donne le meilleur effet de perspective.

Dessin Rf : Per Perspectives

CONSTRUCTION 5/5 1STI G.E.

Remarques : Afin de simplifier les tracs, il faut placer les faces les plus complexes de l'objet (formes cylindriques...) parallles au plan de projection (dessin en vraie grandeur plus facile, pas de dformation, pas d'ellipses...). Si le trac des ellipses est invitable, plusieurs mthodes sont utilisables : construction point par point (quadrillage...), trace-ellipses... Les coupes et demi-coupes sont possibles. Les filetages peuvent tre dessins par des cercles (ellipses) en traits fins. En cas de cotation placer de prfrence les lignes-cotes et les critures dans la mme direction que les axes principaux (fuyantes...) de la perspective.

Vous aimerez peut-être aussi

- TCP 03 Projection Orthogonale P 13 40Document28 pagesTCP 03 Projection Orthogonale P 13 40شاكر عبد الصمدPas encore d'évaluation

- TCP-02-Projection-Orthogonale P 13-40-ConvertiDocument28 pagesTCP-02-Projection-Orthogonale P 13-40-ConvertiHassan OujgliPas encore d'évaluation

- 04-Coupes Et SectionsDocument29 pages04-Coupes Et Sectionstarik outal100% (2)

- Initiation Au Dessin TechniqueDocument7 pagesInitiation Au Dessin TechniqueRodolphe SounouPas encore d'évaluation

- M09 Dessin IndustrielDocument18 pagesM09 Dessin IndustrielMR Ouadoudi100% (1)

- Cours PerspectivesDocument2 pagesCours PerspectivesMohamedAmineDabachi100% (1)

- S113 Dessin Technique CorrigéDocument4 pagesS113 Dessin Technique CorrigéChokri AtefPas encore d'évaluation

- Perspectives Cavaliere Et Isometrique: ConstructionDocument5 pagesPerspectives Cavaliere Et Isometrique: ConstructionYoussef YouriPas encore d'évaluation

- COURS - Coupes Et Sections ElevesDocument8 pagesCOURS - Coupes Et Sections ElevesMalick MbowPas encore d'évaluation

- 02les VuesDocument6 pages02les Vuessaded05Pas encore d'évaluation

- Cours Et Exercices: Cotation Fonctionnelle I. RappelDocument6 pagesCours Et Exercices: Cotation Fonctionnelle I. RappelESSOME ESSOME OLIVIER STEPHANEPas encore d'évaluation

- B Dessin Technique CorrigéDocument3 pagesB Dessin Technique CorrigézouhairPas encore d'évaluation

- Chap 1 - 4 Representation en PerspectivesDocument4 pagesChap 1 - 4 Representation en PerspectivesChristian Noel100% (3)

- Coupe CoursDocument6 pagesCoupe CoursZahi AekPas encore d'évaluation

- Cours Cotation DimensionnelleDocument2 pagesCours Cotation DimensionnelleYassine Elabdi100% (1)

- F0rmes UsuellesDocument3 pagesF0rmes UsuellesBen FahPas encore d'évaluation

- Bases Du Dessin Technique PDFDocument13 pagesBases Du Dessin Technique PDFThéodore Nlend100% (1)

- Conception CotationDocument14 pagesConception Cotationكراش غزلان100% (1)

- Chapitre 5 Cotation DimensionnelleDocument3 pagesChapitre 5 Cotation DimensionnelleFranck Olivier TuoPas encore d'évaluation

- Coupe Et Section Cours1Document10 pagesCoupe Et Section Cours1اليعقوبي عبدالإلهPas encore d'évaluation

- Cours - Technologie La Coupe Simple Et Le Filtage - 1ère AS (2010-2011) Mlle AnaisDocument22 pagesCours - Technologie La Coupe Simple Et Le Filtage - 1ère AS (2010-2011) Mlle AnaisOlfa KhelilPas encore d'évaluation

- Projection Orthogonale Dessin Technique PDFDocument2 pagesProjection Orthogonale Dessin Technique PDFBrahim Tires67% (3)

- Cours Gen - Dessin Technique - Doc Prof PDFDocument11 pagesCours Gen - Dessin Technique - Doc Prof PDF지미라kim miraPas encore d'évaluation

- Dessin Technique 101Document21 pagesDessin Technique 101Touriya MoukhlesPas encore d'évaluation

- DessinDocument52 pagesDessinRachid NasriPas encore d'évaluation

- CH1 P1 Dessin PDFDocument31 pagesCH1 P1 Dessin PDFousmanePas encore d'évaluation

- Coupes Et Sections 1Document5 pagesCoupes Et Sections 1SimoMonkadPas encore d'évaluation

- Synthèse Vocabulaire TechniqueDocument2 pagesSynthèse Vocabulaire TechniqueHamami AymenPas encore d'évaluation

- Activités - DessinDocument6 pagesActivités - DessinsoumeyaPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 Projections Orthogonales PDFDocument11 pagesChapitre 3 Projections Orthogonales PDFFranck Olivier Tuo100% (1)

- Projection OrthogonaleDocument3 pagesProjection OrthogonaleriadhPas encore d'évaluation

- 1bac Pro FM M02 S1 PRFDocument46 pages1bac Pro FM M02 S1 PRFMohamed EzzahirPas encore d'évaluation

- Exercices de ReperageDocument5 pagesExercices de ReperagekhocinePas encore d'évaluation

- Cours de Dessin TechniqueDocument4 pagesCours de Dessin TechniqueZakaria Bettioui100% (2)

- COURS Dessin Technique PRDocument3 pagesCOURS Dessin Technique PRBaklouti IssaPas encore d'évaluation

- L1-PMI - TP 5 Dessin Industriel 2Document4 pagesL1-PMI - TP 5 Dessin Industriel 2Soufa Ane100% (1)

- Ex 1A - Perspective Cavalière - CORRIGEDocument2 pagesEx 1A - Perspective Cavalière - CORRIGEYoussef YouriPas encore d'évaluation

- TD 1Document1 pageTD 1Ben FahPas encore d'évaluation

- TCP-01-Généralité Sur Le Dessin TechniqueDocument11 pagesTCP-01-Généralité Sur Le Dessin TechniqueHassan Oujgli100% (1)

- Serre Joint Dessin D'ensembleDocument1 pageSerre Joint Dessin D'ensembleAbdeslam Elmrabet100% (1)

- Exercice Projection Orthogonale Partie 1 Version 2Document3 pagesExercice Projection Orthogonale Partie 1 Version 2Youssef YouriPas encore d'évaluation

- CH 4 Cotation Dimensionnelle p35-39 PRDocument5 pagesCH 4 Cotation Dimensionnelle p35-39 PRgerard correaPas encore d'évaluation

- Organisation Et Presentation Des PlansDocument6 pagesOrganisation Et Presentation Des PlansRoc parfait SamePas encore d'évaluation

- 21 Coupe SectionsDocument13 pages21 Coupe SectionsMed Aymen Bensalem0% (1)

- Cours 1Document7 pagesCours 1Youcef SI0% (1)

- CHAP 1 - 2 PROJECTION ORTHOGONALE (Enregistré Automatiquement)Document4 pagesCHAP 1 - 2 PROJECTION ORTHOGONALE (Enregistré Automatiquement)Christian NoelPas encore d'évaluation

- 5-La Projection OrthogonaleDocument4 pages5-La Projection OrthogonaleSegaAlainCoulibaly100% (2)

- La Projection Orthogonale-1ASDocument25 pagesLa Projection Orthogonale-1ASnassimPas encore d'évaluation

- Construction Des Arcs de RaccordementDocument4 pagesConstruction Des Arcs de RaccordementHamza NassibPas encore d'évaluation

- Le Dessin Technique: ConventionsDocument5 pagesLe Dessin Technique: ConventionsCécé Charles KoliéPas encore d'évaluation

- Cours de Dessin TechniqueDocument8 pagesCours de Dessin TechniqueBabacarDiago100% (2)

- Corrigé TD Dessin Industriel - 231013 - 165906Document8 pagesCorrigé TD Dessin Industriel - 231013 - 165906salaheddinekreitPas encore d'évaluation

- DOC1Document6 pagesDOC1Fatima Ezzahra RAFIHIPas encore d'évaluation

- Cours Perspectives - EleveDocument2 pagesCours Perspectives - Elevej8s4hw6kx9Pas encore d'évaluation

- Projection isométrique: Explorer la perception spatiale en vision par ordinateurD'EverandProjection isométrique: Explorer la perception spatiale en vision par ordinateurPas encore d'évaluation

- Perspectives Axonometriques PDFDocument16 pagesPerspectives Axonometriques PDFZahi AekPas encore d'évaluation

- Syllabus de Dessin Du Batiment-2-1Document68 pagesSyllabus de Dessin Du Batiment-2-1Alexis DjumaPas encore d'évaluation

- CH 2 Representation p8-29 PRFDocument22 pagesCH 2 Representation p8-29 PRFgerard correaPas encore d'évaluation

- DAO Communication Graphique1Document115 pagesDAO Communication Graphique1Meyz Melki Diclane TambwePas encore d'évaluation

- Résumé PerspectivesDocument2 pagesRésumé PerspectivesBune TunePas encore d'évaluation

- Correction Grafcet 1erDocument12 pagesCorrection Grafcet 1erNafti TayoubPas encore d'évaluation

- Propulsion Navale BillardDocument40 pagesPropulsion Navale BillardUnica Figlia Kenza100% (1)

- Journal Soir AlgerieDocument20 pagesJournal Soir AlgerieAtmane HarounePas encore d'évaluation

- PrésentationDocument17 pagesPrésentationabdouPas encore d'évaluation

- Resistance Et Reaction de FeuDocument13 pagesResistance Et Reaction de Feuyqpxqn5tvrPas encore d'évaluation

- Etude Géotechnique D'un Projet RoutierokDocument35 pagesEtude Géotechnique D'un Projet RoutierokZakaria WahibPas encore d'évaluation

- Accoplast N2 PDFDocument4 pagesAccoplast N2 PDFIbrahim AbdullahPas encore d'évaluation

- Les GraissesDocument11 pagesLes GraissesMounir Azim100% (1)

- Méthodes de Réparation: Freins AvantDocument5 pagesMéthodes de Réparation: Freins AvantECUSERVICE VIÑA DEL MARPas encore d'évaluation

- MDT 368 LectureDocument46 pagesMDT 368 LectureAndriamihaminarivo KoloinaPas encore d'évaluation

- MM216017 Guide Norme NFC-15100 Fevrier2017Document17 pagesMM216017 Guide Norme NFC-15100 Fevrier2017Abderrahmane FarèsPas encore d'évaluation

- Chimie TL2Document4 pagesChimie TL2TD Maths et Physique Chimie corrigéPas encore d'évaluation

- Acti 9 Reflex Ic60 - A9Q14225Document3 pagesActi 9 Reflex Ic60 - A9Q14225Abdou HijriPas encore d'évaluation

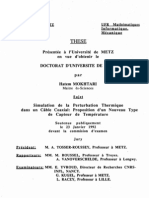

- THESE Mokhtari - Hatem.smz923Document150 pagesTHESE Mokhtari - Hatem.smz923Dr. Hatem MOKHTARIPas encore d'évaluation

- Noc 0401Document454 pagesNoc 0401Nabil AnnabaPas encore d'évaluation

- Corrserie5 PDFDocument3 pagesCorrserie5 PDFAli AourdouPas encore d'évaluation

- JavaDocument14 pagesJavaSimo BounaPas encore d'évaluation

- Rapport de Stage 2013 V05Document92 pagesRapport de Stage 2013 V05ImaneAmirPas encore d'évaluation

- Métrologie PrésentationDocument176 pagesMétrologie PrésentationLouafi Youssef100% (2)

- A/la Température Du Corps Est 37°c B/l'eau Bout À 100°c C/ La Glace Fond À 0°cDocument3 pagesA/la Température Du Corps Est 37°c B/l'eau Bout À 100°c C/ La Glace Fond À 0°ckaderPas encore d'évaluation

- Presentation Compresseurs Centrifuges Dou129Document47 pagesPresentation Compresseurs Centrifuges Dou129realsinger100% (1)

- Téléphonie ClassiqueDocument39 pagesTéléphonie ClassiqueKarim100% (5)

- Pfe Sujets MasterDocument8 pagesPfe Sujets MasterWissem DhaouadiPas encore d'évaluation

- Couche LimiteDocument12 pagesCouche LimiteAnonymous 80p9OVPas encore d'évaluation

- Module 7. LES BATTERIES DE CONDENSATEURDocument15 pagesModule 7. LES BATTERIES DE CONDENSATEURBen HurPas encore d'évaluation

- Présentation Journée LaTeX Par La PratiqueDocument161 pagesPrésentation Journée LaTeX Par La PratiqueBouraida El YamouniPas encore d'évaluation

- Ma Facture de Gaz Naturel: Mon ContratDocument2 pagesMa Facture de Gaz Naturel: Mon ContratJennifer ZhangPas encore d'évaluation

- Les Fondations - ABC-MACONNERIEDocument15 pagesLes Fondations - ABC-MACONNERIESamsun GalaxPas encore d'évaluation

- Profometer PM-6 Sales Flyer French HighDocument11 pagesProfometer PM-6 Sales Flyer French HighJabranYounasPas encore d'évaluation

- Avis Concours Cycle D Ingenieur 2023 2024Document1 pageAvis Concours Cycle D Ingenieur 2023 2024Salah EddinePas encore d'évaluation