Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Déterminer La Section de Câble

Déterminer La Section de Câble

Transféré par

abdoulaitTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Déterminer La Section de Câble

Déterminer La Section de Câble

Transféré par

abdoulaitDroits d'auteur :

Formats disponibles

511

6. Dtermination des sections

de conducteurs

Publication, traduction et reproduction totales ou partielles de ce document sont rigoureusement interdites sauf autorisation crite de nos services.

The publication, translation and reproduction, either wholly or partly, of this document are not allowed without our written consent.

Guide de conception des rseaux lectriques industriels

T&D

6 883 427/A

512

6. DETERMINATION DES SECTIONS DE CONDUCTEURS

En raison de leurs spcificits respectives, les conducteurs BT et MT sont traits dans des

paragraphes diffrents.

6.1.

Dtermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de

protection en basse tension

n dfinition des termes relatifs aux canalisations basse tension

Cble (isol)

Ensemble constitu par :

- un ou plusieurs conducteurs isols

- leur revtement individuel ventuel

- la protection d'assemblage ventuelle

- le ou les revtements de protection ventuels

Il peut comporter en plus un ou plusieurs conducteurs non isols.

Cble multiconducteur / Cble multipolaire

Cble comprenant plus d'une me, dont ventuellement certaines non isoles.

A noter : le terme cble multipolaire est plus particulirement utilis pour dsigner le cble constituant les

phases d'un systme triphas (cble tripolaire).

Cble unipolaire / Cble un conducteur

Cble comprenant un seul conducteur isol.

A noter : le terme cble unipolaire est plus particulirement utilis pour dsigner le cble constituant l'une

des phases d'un systme triphas.

Canalisation

Ensemble constitu par un ou plusieurs conducteurs lectriques et les lments assurant leur fixation et,

le cas chant, leur protection mcanique.

Caniveau

Enceinte situe au-dessus ou dans le sol, ventile ou ferme, ayant des dimensions ne permettant pas

aux personnes d'y circuler, mais dans laquelle les canalisations sont accessibles sur toute leur longueur

pendant et aprs installation.

A noter : un caniveau peut ou non faire partie de la construction du btiment.

Chemin de cbles (ou tablette)

Support constitu d'une base continue, munie de rebords et ne comportant pas de couvercle.

A noter : un chemin de cbles (ou tablette) peut tre perfor ou non perfor.

Circuit (lectrique, d'installation)

Ensemble des matriels lectriques de l'installation aliments partir de la mme origine et protgs

contre les surintensits par le ou les mmes dispositifs de protection.

Publication, traduction et reproduction totales ou partielles de ce document sont rigoureusement interdites sauf autorisation crite de nos services.

The publication, translation and reproduction, either wholly or partly, of this document are not allowed without our written consent.

Guide de conception des rseaux lectriques industriels

T&D

6 883 427/A

513

Conducteur (isol)

Ensemble comprenant l'me, son enveloppe isolante et ses crans ventuels.

Conduit (circulaire)

Enveloppe ferme, de section droite circulaire, destine la mise en place ou au remplacement de

conducteurs isols ou de cbles par tirage, dans les installations lectriques.

Conduits - profils

Ensemble d'enveloppes fermes, de section non circulaire, destines la mise en place ou au

remplacement de conducteurs isols ou de cbles par tirage, dans les installations lectriques.

Corbeaux

Supports horizontaux de cbles fixs l'une de leurs extrmits, disposs de place en place et sur

lesquels ceux-ci reposent.

Courant d'emploi d'un circuit

Courant destin tre transport dans un circuit en service normal

Courant (permanent) admissible d'un conducteur

Valeur maximale du courant qui peut parcourir en permanence, dans des conditions donnes, un

conducteur, sans que sa temprature de rgime permanent soit suprieure la valeur spcifie.

Echelle cbles

Support de cbles constitu d'une srie d'lments non jointifs rigidement fixs des montants principaux.

Fourreau (ou buse)

Elment entourant une canalisation et lui confrant un protection complmentaire dans des traverses de

paroi (mur, cloison, plancher, plafond) ou dans des parcours enterrs.

Gaine

Enceinte situe au-dessus du niveau du sol, dont les dimensions ne permettent pas d'y circuler et telle

que les cbles soient accessibles sur toute leur longueur. Une gaine peut tre incorpore ou non la

construction.

Goulotte

Ensemble d'enveloppes fermes par un couvercle et assurant une protection mcanique des conducteurs

isols ou des cbles, ceux-ci tant mis en place ou retirs autrement que par tirage et permettant d'y

adapter d'autres matriels lectriques.

Vide de construction

Espace existant dans la structure ou les lments d'un btiment et accessible seulement certains

emplacements.

A noter : - des espaces dans des parois, des planchers supports, des plafonds et certains types

d'huisseries de fentres ou de portes et des chambranles sont des exemples de vides de

construction.

- des vides de construction spcialement construits sont galement dnomms "alvoles".

Publication, traduction et reproduction totales ou partielles de ce document sont rigoureusement interdites sauf autorisation crite de nos services.

The publication, translation and reproduction, either wholly or partly, of this document are not allowed without our written consent.

Guide de conception des rseaux lectriques industriels

T&D

6 883 427/A

514

6.1.1.

Principe de la mthode

En conformit avec les recommandations de la norme NF C 15-100, le choix de la section des

canalisations et du dispositif de protection doit satisfaire plusieurs conditions ncessaires la

scurit de l'installation.

La canalisation doit :

- vhiculer le courant maximal d'emploi et ses pointes transitoires normales

- ne pas gnrer des chutes de tension suprieures aux valeurs admissibles.

Le dispositif de protection doit :

- protger la canalisation contre toutes les surintensits jusqu'au courant de court-circuit

- assurer la protection des personnes contre les contacts indirects.

Le logigramme de la figure 6-1 rsume le principe de la mthode qui peut tre dcrite par les

tapes suivantes :

1re tape :

- connaissant la puissance d'utilisation, on dtermine le courant maximal d'emploi I B et on en

dduit le courant assign I n du dispositif de protection

- on calcule le courant de court-circuit maximal I cc l'origine du circuit et on en dduit le

pouvoir de coupure PdC du dispositif de protection.

2me tape :

- selon les conditions d'installation (mode de pose, temprature ambiante, ...), on dtermine

le facteur global de correction f

- en fonction de I n et f , on choisit la section adquate du conducteur.

Publication, traduction et reproduction totales ou partielles de ce document sont rigoureusement interdites sauf autorisation crite de nos services.

The publication, translation and reproduction, either wholly or partly, of this document are not allowed without our written consent.

Guide de conception des rseaux lectriques industriels

T&D

6 883 427/A

515

3me tape :

- vrification de la chute de tension maximale

- vrification de la tenue des conducteurs la contrainte thermique en cas de court-circuit

- pour les schmas TN et IT, vrification de la longueur maximale relative la protection des

personnes contre les contacts indirects.

La section du conducteur satisfaisant toutes ces conditions est alors retenue.

Nota :

une section conomique suprieure la section dtermine ci-avant pourra ventuellement tre

retenue (voir 6.3).

puissance de

court-circuit

l'origine du circuit

puissance apparente

vhiculer

rseau amont

ou aval

courant de

court-circuit

courant d'emploi

I cc

IB

courant assign du

dispositif de protection

pouvoir de coupure du

dispositif de protection

In

PdC

choix du dispositif

de protection

choix du

dispositif

de protection

conditions

d'installation

section des conducteurs

de la canalisation

vrification de la

contrainte thermique

en cas de court-circuit

vrification de la

chute de tension

maximale

schma IT ou TN

vrification de la

longueur maximale

de la canalisation

schma TT

dtermination de la section

des conducteurs

confirmation du choix de la section de la

canalisation et de sa protection lectrique

ventuellement

choix de la section

conomique

Figure 6-1 : logigramme du choix de la section des canalisations et du dispositif de protection

Publication, traduction et reproduction totales ou partielles de ce document sont rigoureusement interdites sauf autorisation crite de nos services.

The publication, translation and reproduction, either wholly or partly, of this document are not allowed without our written consent.

Guide de conception des rseaux lectriques industriels

T&D

6 883 427/A

516

6.1.2.

Dtermination du courant maximal d'emploi

Le courant maximal d'emploi ( I B ) est dfini selon la nature de l'installation alimente par la

canalisation.

Dans le cas de l'alimentation individuelle d'un appareil, le courant

IB

sera gal au courant

assign de l'appareil aliment. Par contre, si la canalisation alimente plusieurs appareils, le

courant I B sera gal la somme des courants absorbs, en tenant compte des facteurs

d'utilisation et de simultanit de l'installation.

Dans le cas de dmarrages de moteurs ou de rgimes cycliques de charges (poste de soudure

par point, voir 3.4.2), il faut tenir compte des appels de courant lorsque leurs effets

thermiques se cumulent.

Certaines installations sont sujettes des extensions dans le temps. Le courant correspondant

cette extension sera ajout l'existant.

En courant continu :

I=

En courant alternatif : I =

S

U

P puissance absorbe (en W )

U tension de service ( en V )

S

S

en triphas.

en monophas et I =

U

U 3

: puissance apparente absorbe (VA)

: . tension entre les deux conducteurs pour une alimentation monophase

. tension entre phases pour une alimentation triphase

Lorsque des courants harmoniques de valeur importante circulent dans le conducteur, il faut en

tenir compte. Pour le choix de la section, on prendra donc :

I eff =

I 2p

p =1

(voir 8)

I1 : valeur de courant 50 Hz (ou 60 Hz)

I p : valeur du courant harmonique de rang p

Par exemple, pour un variateur de vitesse

I eff

I1

1,7

Lorsqu'il existe des condensateurs de compensation en aval de la canalisation, on dtermine le

courant d'emploi de la faon suivante :

- en supposant que la compensation est en fonctionnement ; en cas de dfaillance des

condensateurs, la canalisation est mise hors service

- en supposant que la compensation est hors service ; en cas de dfaillance des

condensateurs, la section des conducteurs est suffisante, on amliore ainsi la disponibilit.

Publication, traduction et reproduction totales ou partielles de ce document sont rigoureusement interdites sauf autorisation crite de nos services.

The publication, translation and reproduction, either wholly or partly, of this document are not allowed without our written consent.

Guide de conception des rseaux lectriques industriels

T&D

6 883 427/A

517

n facteur tenant compte du facteur de puissance et du rendement : a

La puissance apparente d'un rcepteur est :

S=

Pu

r Fp

en kVA

Pu : puissance utile en kW

r : rendement

Fp : facteur de puissance

On dfinit le coefficient : a =

1

r Fp

Lorsque le conducteur est parcouru par un courant dpourvu d'harmoniques, Fp = cos .

n facteur d'utilisation des appareils : b

Dans une installation industrielle, on suppose que les rcepteurs ne seront jamais utiliss

pleine puissance. On introduit alors un facteur d'utilisation ( b ) qui varie gnralement de

0,3 1.

A dfaut de prcision, on peut prendre :

-

b = 0,75

pour les moteurs

b =1

pour l'clairage et le chauffage

Publication, traduction et reproduction totales ou partielles de ce document sont rigoureusement interdites sauf autorisation crite de nos services.

The publication, translation and reproduction, either wholly or partly, of this document are not allowed without our written consent.

Guide de conception des rseaux lectriques industriels

T&D

6 883 427/A

518

n facteur de simultanit : c

Dans une installation industrielle, les rcepteurs (d'un atelier par exemple) aliments par une

mme canalisation, ne fonctionnent pas simultanment dans tous les cas. Pour tenir compte de

ce phnomne, qui reste li aux conditions d'exploitation de l'installation, dans le

dimensionnement des liaisons, on applique la somme des puissances des rcepteurs le

facteur de simultanit.

En l'absence d'indications prcises rsultant de l'exprience d'exploitation d'installations type,

les valeurs des tableaux 6-1 et 6-2 peuvent tre utilises :

Utilisation

Facteur de simultanit c

Eclairage

Chauffage et conditionnement d'air

Prises de courant

0,1 0,2 (pour un nombre > 20)

Tableau 6-1 : facteur de simultanit pour btiment administratif

Nombre de circuits de

courants nominaux voisins

Facteur de simultanit

2 et 3

0,9

4 et 5

0,8

59

0,7

10 et plus

0,6

Tableau 6-2 : facteur de simultanit pour armoires de distribution industrielle

n facteur tenant compte des prvisions d'extension : d

La valeur du facteur d doit tre estime suivant les conditions prvisibles d'volution de

l'installation ; il est au moins gal 1.

A dfaut de prcision, la valeur 1,2 est souvent utilise.

Publication, traduction et reproduction totales ou partielles de ce document sont rigoureusement interdites sauf autorisation crite de nos services.

The publication, translation and reproduction, either wholly or partly, of this document are not allowed without our written consent.

Guide de conception des rseaux lectriques industriels

T&D

6 883 427/A

519

n facteur de conversion des puissances en intensits : e

Le facteur de conversion de la puissance en intensit est :

-

e = 8 en monophas 127 V

230 V

e = 2,5 en triphas

e = 4,35 en monophas 230 V

e = 1,4 en triphas

400 V

Le courant maximal d'emploi est alors :

I B = Pu a b c d e

Pu : puissance utile en kW

I B : courant maximal d'emploi en A

6.1.3.

Choix du dispositif de protection

Publication, traduction et reproduction totales ou partielles de ce document sont rigoureusement interdites sauf autorisation crite de nos services.

The publication, translation and reproduction, either wholly or partly, of this document are not allowed without our written consent.

Guide de conception des rseaux lectriques industriels

T&D

6 883 427/A

520

n rgle gnrale

En conformit avec la NF C 15-100, un dispositif de protection (disjoncteur ou fusible) assure

correctement sa fonction si les conditions indiques ci-aprs sont satisfaites.

o courant nominal ou de rglage

Il doit tre compris entre le courant d'emploi et le courant admissible I a de la canalisation :

I B I n I a , ce qui correspond la zone a de la figure 6.2.

o courant conventionnel de dclenchement

Il doit satisfaire la relation suivante :

I 2 1,45 I a , ce qui correspond la zone b de la figure 6.2.

cas des disjoncteurs

- Pour les disjoncteurs domestiques, la norme NF C 61-410 spcifie :

I 2 = 1,45 I n

- Pour les disjoncteurs industriels, la norme NF C 63-120 spcifie :

I 2 = 1,30 I r

on a donc

I 2 1,45 I n (ou I r )

or

I n I a (condition ci-avant)

La condition I 2 1,45 I a (zone b ) est donc automatiquement respecte.

Publication, traduction et reproduction totales ou partielles de ce document sont rigoureusement interdites sauf autorisation crite de nos services.

The publication, translation and reproduction, either wholly or partly, of this document are not allowed without our written consent.

Guide de conception des rseaux lectriques industriels

T&D

6 883 427/A

521

cas des fusibles

Les normes NF C 61-201 et ses additifs et NFC 63-210 spcifient que I 2 est le courant qui

assure la fusion du fusible dans le temps conventionnel (1 h ou 2 h) ; I 2 est appel courant

conventionnel de fusion (voir 6.3.1 du Guide des protections).

I 2 = k2 I n

avec k 2 = 1,6 1,9

selon les fusibles

Un commentaire la NF C 15-100 introduit le coefficient :

k3 =

k2

1,45

Ainsi, la condition I 2 1,45 I a est respecte si :

I

In a

k3

Pour les fusibles gl :

-

I n 10 A

10 A < I n 25 A

I n > 25 A

k3 = 1,31

k3 = 1,21

k3 = 1,10

o pouvoir de coupure

Il doit tre suprieur l'intensit de court-circuit maximale triphase

( I cc tri )

en son point

d'installation :

PdC I cc tri , ce qui correspond la zone c de la figure 6.2.

Publication, traduction et reproduction totales ou partielles de ce document sont rigoureusement interdites sauf autorisation crite de nos services.

The publication, translation and reproduction, either wholly or partly, of this document are not allowed without our written consent.

Guide de conception des rseaux lectriques industriels

T&D

6 883 427/A

522

o association de dispositifs de protection

L'utilisation d'un appareil de protection possdant un pouvoir de coupure infrieur au courant de

court-circuit au point o il est install est autorise par la norme NF C 15-100 aux conditions

suivantes :

- il existe en amont un autre dispositif ayant au moins le pouvoir de coupure ncessaire

- l'nergie que laisse passer le dispositif plac en amont est infrieure celle que peut

supporter sans dommage l'appareil aval et les canalisations protges par ces dispositifs ;

cette possibilit est mise en oeuvre :

.

dans les associations disjoncteurs/fusibles

dans la technique de filiation qui utilise le fort pouvoir de limitation de certains disjoncteurs

(par exemple, le Compact).

Les associations possibles, rsultant d'essais rels effectus en laboratoire, sont donnes dans

les catalogues des constructeurs.

6.1.4.

Courants admissibles dans les canalisations

C'est le courant maximal que la canalisation peut vhiculer en permanence sans prjudice pour

sa dure de vie.

Pour dterminer ce courant, il faut procder de la faon suivante :

- l'aide des tableaux 6-3 6-5, dfinir le mode de pose, son numro et sa lettre de slection

associs

- partir des conditions d'installation et d'ambiance, dterminer les valeurs des facteurs de

correction qui doivent tre appliques (voir tableaux 6-6 6-15)

- calculer le facteur de correction global f gal au produit des facteurs de correction

- l'aide du tableau 6-16 pour les lettres de slection B, C, E, F et du tableau 6-17 pour la

lettre de slection D, dterminer le courant maximal I 0 admissible par la canalisation dans

les conditions standards ( f 0 f10 = 1 )

- calculer le courant maximal admissible par la canalisation en fonction de ses conditions

d'installation : I a = f I 0 .

Publication, traduction et reproduction totales ou partielles de ce document sont rigoureusement interdites sauf autorisation crite de nos services.

The publication, translation and reproduction, either wholly or partly, of this document are not allowed without our written consent.

Guide de conception des rseaux lectriques industriels

T&D

6 883 427/A

523

n modes de pose

Les tableaux 6-3 6-5 indiquent les principaux modes de pose utiliss dans les rseaux

industriels ; les autres modes de pose sont donns dans la norme NF C 15-100 - tableau 52C.

Pour chaque mode de pose sont indiqus :

- son numro et sa lettre de slection associs

- les facteurs de correction appliquer.

Le facteur

f 0 correspond au mode de pose ; les facteurs

f1 f10 sont explicits ci-aprs

(voir tableaux 6-6 6-15).

Exemple

Description

Lettre de

Facteurs de correction

slection

f0

11

f1

f4

f5

11A

0,95

f1

f4

f5

12

f1

f4

f5

appliquer

Cbles mono ou multiconducteurs

avec ou sans armure :

- fixs sur un mur

- fixs un plafond

- sur des chemins de cbles

ou tablettes non perfors

cbles

multiconducteurs

monoconducteurs

- sur des chemins de cbles

ou tablettes perfors en

parcours horizontal ou vertical

13

f1

f4

f5

- sur des corbeaux

14

f1

f4

f5

- sur des chelles cbles

16

f1

f4

f5

Tableau 6-3 : modes de pose pour les lettres de slection C, E et F

Publication, traduction et reproduction totales ou partielles de ce document sont rigoureusement interdites sauf autorisation crite de nos services.

The publication, translation and reproduction, either wholly or partly, of this document are not allowed without our written consent.

Guide de conception des rseaux lectriques industriels

T&D

6 883 427/A

Vous aimerez peut-être aussi

- Réalisation D'une Liaison À Fibre Optique Entre Deux VillesDocument15 pagesRéalisation D'une Liaison À Fibre Optique Entre Deux VillesMhamdi AhlemPas encore d'évaluation

- Théorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabD'EverandThéorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabPas encore d'évaluation

- Usine WANVIN Distribution HTADocument26 pagesUsine WANVIN Distribution HTAamine_mesbah_1Pas encore d'évaluation

- TD2 Jonction PN IDocument2 pagesTD2 Jonction PN IErnest BakoutaPas encore d'évaluation

- Distribution HTA 11Document10 pagesDistribution HTA 11bbhscribd100% (1)

- Calcul Courants de Court-CircuitDocument83 pagesCalcul Courants de Court-CircuitGérard LAURENTPas encore d'évaluation

- Norme NF C 13-100 - Présentation Et Utilisation de La RéglementationDocument1 pageNorme NF C 13-100 - Présentation Et Utilisation de La RéglementationIdir Achour50% (2)

- Etude de Sureté de Fonctionnement Sur Un Réseau de Distribution Électrique r56.HTMLDocument1 pageEtude de Sureté de Fonctionnement Sur Un Réseau de Distribution Électrique r56.HTMLSerge RINAUDOPas encore d'évaluation

- Programme Formation Eleccalc - 2019Document8 pagesProgramme Formation Eleccalc - 2019David henonPas encore d'évaluation

- Fiche CanecoHTDocument2 pagesFiche CanecoHTrjedias100% (1)

- Schéma de Liaiso À La TerreDocument28 pagesSchéma de Liaiso À La Terretch temiPas encore d'évaluation

- Conception Schéma 07042011Document38 pagesConception Schéma 07042011basilecoq100% (1)

- Schema UnifilaireDocument2 pagesSchema UnifilairegsjnsnhPas encore d'évaluation

- Elec Calc 2018 Evolutions 1Document46 pagesElec Calc 2018 Evolutions 1djebien100% (1)

- D3 M5 Les 4 Étapes.Document5 pagesD3 M5 Les 4 Étapes.blbmalek100% (1)

- Ciruits D Eclairage Schneider Electric PDFDocument32 pagesCiruits D Eclairage Schneider Electric PDFABELWALID100% (1)

- Notice Sepam Serie40 FRDocument268 pagesNotice Sepam Serie40 FRDerouich2019Pas encore d'évaluation

- Formation: Electricité Industrielle API Variateur de VitesseDocument2 pagesFormation: Electricité Industrielle API Variateur de VitesseGhanou BenatmanePas encore d'évaluation

- Cours 2 Reseau EEEEEEEDocument38 pagesCours 2 Reseau EEEEEEEakliPas encore d'évaluation

- GUIA APLICACION ACTUAL CEE-ICE en FRANCES PDFDocument63 pagesGUIA APLICACION ACTUAL CEE-ICE en FRANCES PDFSaber Abdelkafi100% (1)

- Descriptif Modules CanecoBTDocument1 pageDescriptif Modules CanecoBTdonsallusPas encore d'évaluation

- Ute - C15712-1 (2010) PDFDocument55 pagesUte - C15712-1 (2010) PDFWa FaPas encore d'évaluation

- Sepam Series 20, 40, 60 80 - 134 PagesDocument134 pagesSepam Series 20, 40, 60 80 - 134 PagesJean-Luc MasaboPas encore d'évaluation

- Manuel Technique Régulation Des Systèmes de Ventilation HovalDocument40 pagesManuel Technique Régulation Des Systèmes de Ventilation Hovaljbh FluidesPas encore d'évaluation

- La Repartition Au Sein D'un TableauDocument8 pagesLa Repartition Au Sein D'un TableauMahalmadanePas encore d'évaluation

- 1 Formation TPUDocument26 pages1 Formation TPUfayssal salvadorPas encore d'évaluation

- Exemple Ecodial PDFDocument2 pagesExemple Ecodial PDFJackiePas encore d'évaluation

- Formations Domaine HtaDocument14 pagesFormations Domaine Htakouassi jean kablan100% (1)

- Tableaux Modulaires HTA UniswitchDocument8 pagesTableaux Modulaires HTA UniswitchkhakadamPas encore d'évaluation

- Iec60076 11Document67 pagesIec60076 11Farid LehadPas encore d'évaluation

- SeQuelec Guide 3Document42 pagesSeQuelec Guide 3GlePas encore d'évaluation

- Coffret Cuisine C1 Projete en PDFDocument3 pagesCoffret Cuisine C1 Projete en PDFElemine CheikhPas encore d'évaluation

- NF-EN-60204-1 - (09-2006) Coffret de Commande - SécuritéDocument130 pagesNF-EN-60204-1 - (09-2006) Coffret de Commande - SécuritéJean-Paul BESSON100% (1)

- Ute C 15-443Document65 pagesUte C 15-443Baz AyoubPas encore d'évaluation

- Analyse de Risque Foudre Et Son UtilisationDocument21 pagesAnalyse de Risque Foudre Et Son Utilisationmohamed bllamin100% (1)

- Cellule NexDocument6 pagesCellule NexAnonymous xBi2FsBxPas encore d'évaluation

- DTR FR 2010 InstructionsDocument14 pagesDTR FR 2010 InstructionsAkramKassisPas encore d'évaluation

- CCTP Equipements Techniques Specifiques 0Document21 pagesCCTP Equipements Techniques Specifiques 0Zabeirou Maissada TankariPas encore d'évaluation

- Verrouillages HTDocument17 pagesVerrouillages HTchaima haddoudi100% (1)

- Rapsody Prisma Plus Guide PDFDocument123 pagesRapsody Prisma Plus Guide PDFfelix855Pas encore d'évaluation

- Gaine À Barre EAEDocument1 pageGaine À Barre EAEAnonymous xBi2FsBxPas encore d'évaluation

- 52 S 24Document49 pages52 S 24Abdelkader AlgérienPas encore d'évaluation

- Disjoncteurs Modulaires Conformes Aux Normes Ul, Csa Et Cei: Merlin Gerin Multi 9Document15 pagesDisjoncteurs Modulaires Conformes Aux Normes Ul, Csa Et Cei: Merlin Gerin Multi 9bdaspetPas encore d'évaluation

- CCN ErdfDocument31 pagesCCN ErdfSalvador FayssalPas encore d'évaluation

- Utec15 712 3Document62 pagesUtec15 712 327loik27100% (1)

- Dimensionnement Jeu de Barre ShneiderDocument20 pagesDimensionnement Jeu de Barre ShneiderRAMZIPas encore d'évaluation

- Etude Technique FoudreDocument17 pagesEtude Technique FoudreAmine Etude100% (1)

- Rapport Montaigne Pour Des Reseaux ElectDocument88 pagesRapport Montaigne Pour Des Reseaux ElectTayeb LalouiPas encore d'évaluation

- Programme de Formation Les Bases de La Conception Électrique Basse Tension +initiation CANECO BTDocument3 pagesProgramme de Formation Les Bases de La Conception Électrique Basse Tension +initiation CANECO BTKhalid AnahirPas encore d'évaluation

- Les DisjoncteursDocument5 pagesLes DisjoncteursMohamed EL HARZLIPas encore d'évaluation

- Notice Sepam DNP3 FR PDFDocument64 pagesNotice Sepam DNP3 FR PDFOmar UrreaPas encore d'évaluation

- K1o Postes HTA BTDocument16 pagesK1o Postes HTA BTNahidiPas encore d'évaluation

- Ect201.PDF Choix Selectivite Disjoncteurs BTDocument30 pagesEct201.PDF Choix Selectivite Disjoncteurs BTClaire HamantPas encore d'évaluation

- Relais de Mesure Et Controle Relais de Mesure Et Controle de Tension Montage Rail Din 22 5 MM Euh Ref 84872030Document4 pagesRelais de Mesure Et Controle Relais de Mesure Et Controle de Tension Montage Rail Din 22 5 MM Euh Ref 84872030coco MPPas encore d'évaluation

- POLYCOPIE - Production de Lénergie ÉlectriqueDocument55 pagesPOLYCOPIE - Production de Lénergie Électriquembarek liassPas encore d'évaluation

- CMB1!2!657 - A (System de Supervision GE Power)Document27 pagesCMB1!2!657 - A (System de Supervision GE Power)Salvador FayssalPas encore d'évaluation

- Technique Spécification: CEI/TS 60815-3Document24 pagesTechnique Spécification: CEI/TS 60815-3AhmedZitouniPas encore d'évaluation

- Schéma 3 KWCDocument1 pageSchéma 3 KWCHaifa MabroukPas encore d'évaluation

- Stockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissanceD'EverandStockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissancePas encore d'évaluation

- Simulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysD'EverandSimulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysPas encore d'évaluation

- Construction Électrique G1Document86 pagesConstruction Électrique G1Benjamin Ben MwenzePas encore d'évaluation

- 2011 12.TD - Tds.cahier - ComnumDocument7 pages2011 12.TD - Tds.cahier - ComnumRahila Djahida BOUKHALKHALPas encore d'évaluation

- Chaine D'energieDocument84 pagesChaine D'energieLahoucine ElamraouiPas encore d'évaluation

- TEL602 Chapitre 1 PDFDocument7 pagesTEL602 Chapitre 1 PDFHanane NasrPas encore d'évaluation

- Examen Normale 2019Document2 pagesExamen Normale 2019hamza.dragaPas encore d'évaluation

- Jérémie Djrolo EnsetDocument71 pagesJérémie Djrolo EnsetChristian DossouPas encore d'évaluation

- 3 Examen 2006 Laval SolutionDocument3 pages3 Examen 2006 Laval Solutionhammami mehdiPas encore d'évaluation

- Polycope TP S2 Physique 2 23 24Document26 pagesPolycope TP S2 Physique 2 23 24Aboulhouda HatubPas encore d'évaluation

- Ondes Radios - CefiveDocument88 pagesOndes Radios - CefiveGÉRY ADÉLARD ASSEUPas encore d'évaluation

- Cours Cem M1 ReDocument11 pagesCours Cem M1 ReMohamed AkramPas encore d'évaluation

- Catalogue Didactique SchneiderDocument212 pagesCatalogue Didactique SchneiderRnav rnavPas encore d'évaluation

- Cours Surveillance ProcessusDocument12 pagesCours Surveillance ProcessusMer OuaPas encore d'évaluation

- ISILF14 P 87 EcamDocument15 pagesISILF14 P 87 EcamJunior LufwaPas encore d'évaluation

- Habilitation ElectriqueDocument2 pagesHabilitation ElectriqueAwassiPas encore d'évaluation

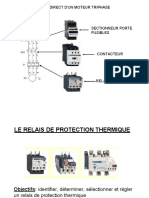

- Le Relais de Protection ThermiqueppDocument21 pagesLe Relais de Protection ThermiqueppYad FarPas encore d'évaluation

- Resistivite DC CorrMCDocument29 pagesResistivite DC CorrMCSylvain HeumiPas encore d'évaluation

- Uas Edt 1ere Ing S2 2223 V 120123 1Document19 pagesUas Edt 1ere Ing S2 2223 V 120123 1Hk WassPas encore d'évaluation

- TD2 Physique PCEM 1 2017-2018Document2 pagesTD2 Physique PCEM 1 2017-2018somaben26Pas encore d'évaluation

- Modelisation Et Realisation de Nouvelles Antennes Dielectriques Larges Bandes Pour Les Communications Sans FilDocument179 pagesModelisation Et Realisation de Nouvelles Antennes Dielectriques Larges Bandes Pour Les Communications Sans FilMohamadsfPas encore d'évaluation

- PolycopiELTFondamentale L2S4Machineslectriques PDFDocument109 pagesPolycopiELTFondamentale L2S4Machineslectriques PDFReda SebaaPas encore d'évaluation

- Couplage Inductif Par Résonance TIPE Cpge MAROCDocument1 pageCouplage Inductif Par Résonance TIPE Cpge MAROCBadr Badr17% (6)

- f6kjs Arduino Part5Document6 pagesf6kjs Arduino Part5SCORSAM1Pas encore d'évaluation

- Manuel SVT-3 PRO - Mode D'emploieDocument16 pagesManuel SVT-3 PRO - Mode D'emploiePASCAL PELLETPas encore d'évaluation

- Delta Ia-Plc DVP-SV Dvp-sv2 I Tse 20161103Document19 pagesDelta Ia-Plc DVP-SV Dvp-sv2 I Tse 20161103Pedro PereiraPas encore d'évaluation

- Manuel TV LED LG 42SL9000 PDFDocument140 pagesManuel TV LED LG 42SL9000 PDFCorinne AulusPas encore d'évaluation

- Exercice 1 (Circuit RLC)Document6 pagesExercice 1 (Circuit RLC)Mohamed Soibaha Chaambane0% (2)

- P11 Abyss User Guide EN v1.1Document27 pagesP11 Abyss User Guide EN v1.1paolo.nobert.proPas encore d'évaluation

- 21 - Isge - Emploi Du Temps de La Semaine Du 30 Janvier 04 Février 2023Document11 pages21 - Isge - Emploi Du Temps de La Semaine Du 30 Janvier 04 Février 2023Nadia TraorePas encore d'évaluation

- VoIP - Partie 2 - Etudiants - Ver2020Document7 pagesVoIP - Partie 2 - Etudiants - Ver2020Narimen BoudilmiPas encore d'évaluation