Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

ADEME Guide1 GrosOeuvre

ADEME Guide1 GrosOeuvre

Transféré par

Ayoub MoutaaTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

ADEME Guide1 GrosOeuvre

ADEME Guide1 GrosOeuvre

Transféré par

Ayoub MoutaaDroits d'auteur :

Formats disponibles

HAUTE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

ET EFFICACIT NERGTIQUE

ADEME HN

Le Gros GUIDE

uvre N1

Bonnes pratiques Points de vigilance

Zooms techniques Retours dexpriences

S:

DE 7 GUIDE

COMPOSE

N

IO

T

C

E

L

L

SVERSAL

UNE CO

UIDE TRAN

TIER

6 GUIDES M

uvre

1 / Gros

n extrieure

io

at

2 / Isol

plaquiste

3 / Pltrier- hauffagiste

-c

er

bi

m

lo

4/P

en

5 / lectrici

er

6 / Menuisi

1G

n

et valorisatio

* / Gestion

r

tie

an

ch

de

s

des dchet

tion

de construc

Cette srie sadresse aux :

Entreprises et artisans du BTP

Responsables dentreprises,

chefs dquipe, conducteurs de travaux

Centres de formations

Lyces professionnels,

CFA-BTP, formations professionnelles,

journes techniques, encadrants

Ce guide a t ralis partir de lanalyse des tmoignages

et des retours dexprience de professionnels intervenant sur

des oprations de lappel projets rgional HQE du 276.

Impacts du Gros uvre

sur laspect environnemental

dune opration.

LAPPEL PROJETS HQE DU 276

Lanc en 2007 par le partenariat du 276 (Rgion HauteNormandie, Dpartements 27 et 76), lappel projets rgional

pour une Haute Qualit Environnementale dans les logements

sociaux neufs regroupe dix oprations laurates rparties en

Haute-Normandie. Celles-ci sinscrivent dans une dmarche

HQE, tout en affichant des performances nergtiques trs

pousses, puisque la majorit des oprations respectent les

exigences du label BBC.

Liste des oprations laurates

Bailleur

Opration

Foyer Stphanais

Felling

Habitat 76

Cit Grenet

Immobilire Basse Seine (Goupe 3f)

ZAC du Grand Hameau

Quevilly Habitat

Ilt 133 Quartier Matisse

Secomile

Place de la Rpublique

Secomile

Cur de village

Seine Habitat

Marcel Paul

Siloge

La Croix Eco-village

Siloge

co-village ZAC des Nos (Tranche 1)

Sodineuf

co-quartier du Val dArquet

GUIDE

N1

SOMMAIRE

CIBLE 2 / Matriaux et procds

p.

+ Zoom Technique

p.

04

06

CIBLE 3 / Chantier faibles nuisances

p.

08

CIBLE 4 / Gestion de lnergie

p.

+ Zoom Technique

p.

13

16

GESTION GLOBALE DES CHANTIERS

p.

18

LA CHECK LIST

des bonnes pratiques

Avant lintervention

o valuer limpact environnemental des matriaux et procds

de maonnerie.

LA DMARCHE HQE, QUEST-CE QUE CEST ?

La Haute Qualit Environnementale - HQE - est une dmarche

qui vise traiter le btiment dans sa globalit pour rduire son

impact environnemental tout en assurant un confort de vie des

usagers. Elle se dcline selon les 14 cibles suivantes :

Intgration dans lenvironnement

Matriaux et procds

Chantier faibles nuisances

Gestion de lnergie

Gestion de leau

Gestion des dchets

Entretien et maintenance

o Communiquer avec les autres corps dtat sur les points

sensibles (dimensions des rservations, procds de traitement

de ltanchit lair et des ponts thermiques, passage des

rseaux, coffres de volets roulants).

o Coordonner les interventions entre corps dtat.

Pendant lintervention

Confort hygrothermique

Confort acoustique

Confort visuel

Confort olfactif

Conditions sanitaires

Qualit de lair

Qualit de leau

Plus dinformations auprs de lassociation HQE :

www.assohqe.org

o Privilgier les procds gnrant le moins de nuisances,

notamment pour la ralisation des fondations.

o Rduire et trier les dchets de chantier, notamment les dchets

spcifiques et dangereux.

o Rduire les pollutions et les nuisances sonores sur le chantier.

o Traiter avec soin les points particuliers de lintervention afin

de limiter les ponts thermiques et les dfauts dtanchit :

plancher intermdiaire, balcons, passage des rseaux

o Respecter scrupuleusement les rgles de lart, particulirement

pour les maonneries en terre cuite et/ou Monomur. Dans ce

cas spcifique, proposer lajout dun enduit intrieur.

Dans le choix du systme constructif, le Gros uvre peut

orienter les dcideurs vers des matriaux qui garantissent

la qualit environnementale du projet, possdent les

performances requises et un impact rduit sur lenvironnement.

Sur une opration hautes performances environnementales, de

nouveaux critres complmentaires doivent tre pris en compte

dans ce choix des matriaux :

(conductivit thermique)

Performances

thermiques

R (rsistance thermique)

Inertie (capacit thermique)

Confort dt (diffusivit thermique)

Traitement des ponts thermiques

Matriel de pose

Procdures

de pose

Pnibilit de mise en uvre

paisseur ncessaire

Dchets de chantier gnrs

Impact

environnemental

Ressource renouvelable

Recyclage et valorisation

missions de COV

Impact

sanitaire

Risques de moisissures

et de dgradations

Performances

acoustiques

Stabilit

nergie grise & ACV

Affaiblissement acoustique

Durabilit / Dure de vie

Facilit dentretien

Ces critres environnementaux doivent

complter (et non occulter) les critres de

choix classiques : performances techniques,

qualit architecturale et cots.

La mise en uvre des fondations ncessite une vigilance

particulire ds lamont du projet. Elle est souvent source de

difficults, malgr la ralisation systmatique dtudes pralables.

Sur plusieurs oprations de lappel projets, des changements

de procdures ont d tre mis en place pour faire face aux

difficults, gnrant des retards et des surcots parfois

importants.

RETOUR DEXPRIENCE

Louviers, 39 logements

SOLUTION INITIALEMENT PRVUE

Voile dinfrastructure en prfabriqu.

PROBLMES RENCONTRS

Terrain non naturel et trop remani : stabilit et cohsion

insuffisantes.

Proximit des proprits voisines et des voiries interdisant

de prendre des mesures comprenant le moindre risque

daffaissement.

CIBLE 2

Critres de choix des matriaux

Fondations

Matriaux et procds

CIBLE 2

Matriaux et procds

CIBLE 2 - MATRIAUX ET PROCDS

SOLUTIONS ENVISAGES

Les solutions suivantes ont t envisages puis rejetes

par lentreprise cause de limportance des nuisances

environnementales et des surcots gnrs.

Fondation sur pieux bton

> Inconvnients : ncessite lintervention dengins lourds

et bruyants (50 t, 120-130 dB de moyenne) et lutilisation de

boue bentonique devant tre retraite avant rutilisation.

Comporte des risques importants dinfiltrations de rsidus

de bton dans le sol environnant.

Compactage du terrain

> Inconvnients : ncessite lapport de plus de 3000 m3 de

tout-venant et lintervention dun compacteur trs bruyant

(120 dB).

Fondation par bton projet

> Inconvnients : solution trs bruyante ncessitant une

intervention en continu, le bton sec prpar le matin

devant tre utilis dans la journe.

SOLUTION RETENUE

Prsentant le compromis surcot et impact environnemental

le moins ngatif, la solution finalement retenue fut la

fondation par bton projet. Ralise par tranche de 1 m de

profondeur, cette procdure a permis de contourner le

problme de cohsion du terrain.

> Inconvnients : Solution elle aussi trs bruyante. De plus,

le bton sec prpar le matin devait tre utilis dans la

journe, ce qui a entran plusieurs dpassements dhoraires

et un mcontentement gnral des riverains.

Ds que lon sloigne des procds initialement prvus,

il devient trs difficile de trouver des solutions

environnementalement et financirement acceptables.

04

05

Les systmes constructifs en bton et en terre cuite ont

t majoritairement utiliss sur cet appel projets. La

comparaison environnementale des procds constructifs

devient aujourd'hui une source majeure d'interrogations.

Ci-aprs sont rfrencs les profils environnementaux

(FDES - base INIES) de quelques procds de construction.

Les valeurs indiques correspondent 1 m pos du

matriau, sur toute sa dure de vie estime (100 ans).

Brique de terre cuite

25 cm

36,5 cm

2.56 m.K/W

3.63 m.K/W

Rw(C;Ctr)

48 (-1:-4) dB

50 (-2:-6) dB

nergie grise*

456 MJ

667 MJ

Eau consomme

267.2 l

389.3 l

Impact climatique 40.4 kgeqCO2

59.2 kgeqCO2

Pollution de lair

2230 m3

3300 m3

Pollution de leau

56.4 m

83.0 m3

Remarque

Importantes consommations deau.

Bloc bton / Bton autoplaant (BAP)

20 cm

20 cm haute performance

20 cm + PSE Th38

BAP + PSE Ultra ThA

0.6-1.0 m.K/W

1.3 m.K/W

2.37 m.K/W

2.63 m.K/W

Rw(C;Ctr)

39 (-1:-3) dB

40 (0:-2) dB

Rw(C;Ctr)

52 (-2:-8) dB

65 (-3:-5) dB

nergie grise*

270-340 MJ

340 MJ

nergie grise*

445.5 MJ

910 MJ

Eau consomme

325-40 l

44 l

Eau consomme

144.34 l

358 l

Impact climatique 18-26 kgeqCO2

23 kgeqCO2

Impact climatique 30.46 kgeqCO2

77.2 kgeqCO2

Pollution de lair

1200-2800 m3

1700 m3

Pollution de lair

3650 m3

6377 m3

Pollution de leau

4-5 m3

12 m3

Pollution de leau

22.5 m3

28.6 m3

Remarque

Aucune donne disponible sur la base INIES

quant un complexe brique + isolant.

Remarque

Excellentes performances acoustiques.

Le bton banch permet datteindre facilement

une trs bonne tanchit lair.

Importantes consommations deau.

Vu sur lAppel

Projets

Brique 20 cm + IT-E 17 cm en EPS graphit.

Brique de terre cuite isolation rpartie (Monomur)

30 cm

37,5 cm

2.5-2.6 m.K/W

3.0-3.3 m.K/W

Rw(C;Ctr)

41 (0:-2) dB

43 (0:-2) dB

nergie grise*

450-700 MJ

600-700 MJ

Eau consomme

70 l

60-100 l

Impact climatique 30-40 kgeqCO2

34-44 kgeqCO2

Pollution de lair

2600-2900 m3

2600-5800 m3

Pollution de leau

11-12 m

10-11 m3

Remarque

Cot nergtique la fabrication important,

compens par une bonne inertie (sauf en cas

de complment disolation par lintrieur)

carts importants dans les FDES de plusieurs

produits similaires, notamment en terme de

pollution de lair.

Monomur 30 cm

+ IT-I en EPS 12 cm

Vu sur lAppel

Projets

Monomur 30 cm

+ IT-I en EPS 8 cm

Faible inertie

Monomur 37.5 cm seul

Inertie forte

Ossature bois

Aucune FDES disponible sur la base INIES.

Remarque

06

Bton cellulaire

Matriau renouvelable.

Vu sur lAppel

Projets

CIBLE 2

Comparatif environnemental

des matriaux de maonnerie

Matriaux et procds - Zoom Technique

CIBLE 2

Matriaux et procds - Zoom Technique

ZOOM TECHNIQUE 1

BAP + IT-E en laine de roche (R=3.75 m.K/W)

BAP + IT-E en polyurthane 12 cm

BAP + IT-E en EPS graphit

inertie importante pour les 3 systmes.

La comparaison environnementale entre diffrents

procds de construction doit tre ralise pour

des performances thermiques (R) quivalentes.

LIMITES ET CONCLUSIONS

Actuellement, peu de Fiches de Dclarations

Environnementales et Sanitaires (FDES) sont disponibles

et ne permettent des conclusions dfinitives.

Ainsi, aucun systme constructif ne se dmarque

clairement sur lensemble des critres

environnementaux. Nanmoins, il reste prioritaire de

comparer les matriaux sur ce type dopration.

Glossaire :

IT-I : Isolation par lintrieur.

IT-E : Isolation par lextrieur.

EPS : Polystyrne expans.

Rw : Affaiblissement acoustique.

* nergie grise : nergie primaire non renouvelable consomme.

07

Estimer les types et quantits de dchets

qui seront produits.

Sensibiliser les acteurs et les compagnons.

En cours

de chantier

Le brlage et lenfouissement sur site sont

totalement prohibs.

Utiliser et respecter le tri collectif des

dchets de chantier.

Rcuprer les dchets spcifiques ne

pouvant tre valoriss par le tri commun.

Chantier faibles nuisances

Les oprations sinscrivant dans une dmarche hautes

performances environnementales doivent respecter des

exigences de chantier faibles nuisances. Elles se traduisent

par une gestion efficace des dchets et une limitation des

pollutions (olfactives, sonores, visuelles, environnementales)

sur site.

En amont

de chantier

CIBLE 3

CONSEILS POUR BIEN TRIER

LES DCHETS DE CHANTIER

ADEME HN

Premier intervenant sur le chantier, le Gros uvre

doit tre irrprochable dans sa gestion des dchets

de chantier et de la propret.

Il montre ainsi lexemple et sensibilise

les futurs intervenants.

Gestion du tri des dchets*

Jacques LE GOFF / ADEME

CIBLE 3

Chantier faibles nuisances

CIBLE 3 - CHANTIER FAIBLES NUISANCES

Principaux dchets produits par le corps dtat

Dchets inertes

Gravats

divers

Dchet principal du corps dtat, devant faire

lobjet dun tri spcifique.

Veiller bien sparer les autres dchets, et

notamment le pltre, des dchets inertes.

Des gravats inertes (briques, bton)

mlangs plus de 2% de pltre ne peuvent

plus tre valoriss.

Rduction des pollutions et des nuisances de chantier

Le renforcement des exigences de chantier propre impose

aussi aux professionnels de limiter les pollutions et les

nuisances gnres lors de lopration.

Dchets non dangereux

Emballages

divers

Le tri des emballages est rglement et

obligatoire pour une production suprieure

1100L/semaine.

Polystyrne

Le recyclage du polystyrne est bien

matris.

Mtaux

(Fixations, armatures, grillages, ferraille).

La valorisation des dchets mtalliques est

tout fait oprationnelle de nos jours.

Diffrencier les mtaux ferreux des autres

types de mtaux.

Dchets dangereux

08

Mme si le Gros uvre ne produit gnralement que peu de

dchets dangereux, ceux-ci se doivent dtre tris dans une

benne spare et tanche, en vue dun envoi group dans des

centres de traitement adapts.

CONSEILS ET POINTS DE VIGILANCE

Utiliser, voire investir, dans le matriel adapt chaque

matriau.

Porter attention aux dversements intempestifs de

laitance bton.

Ne pas installer les btonnires sur sol naturel. Assurer

la protection du sol contre les infiltrations de bton.

Respecter les plages horaires dfinies en amont de

chantier pour la ralisation des tches les plus bruyantes.

Le surfaage des planchers doit tre ralis rapidement

aprs le coulage de la dalle, notamment en hiver. Il

convient dorganiser les coulages en tout dbut de

journe afin dviter une ralisation du surfaage,

opration trs bruyante, en soire.

* Pour en savoir plus, voir le guide :

Gestion et valorisation des dchets de chantier de construction .

09

Les fuites deau sur chantier sont trs courantes et impactent

fortement sur la consommation deau totale de lopration.

En coordination avec le plombier, le Gros uvre doit sassurer

de la mise en uvre correcte de lapprovisionnement en eau

du chantier. Le contrle et lentretien de ces rseaux

temporaires sont dune importance capitale pour rduire les

consommations de chantier.

Le raccordement au rseau lectrique est indispensable

pour des chantiers de grande taille. Sur ce type doprations,

l'utilisation de groupes lectrognes est rserver uniquement

aux procdures de secours

RETOUR DEXPRIENCE

Dlai de raccordement au rseau

Tous les chantiers des oprations de lappel projets

ayant dbut ou termin la phase ralisation ont opt

pour un raccordement du chantier au rseau lectrique.

Cette procdure, pouvant prendre jusqu 3 mois, doit tre

traite trs tt en amont afin de ne pas retarder le dmarrage du

chantier.

RETOUR DEXPRIENCE

Comparaison des consommations

deau sur 3 chantiers

Les consommations journalires deau des chantiers de

Sotteville-Ls-Rouen, Louviers et Grand-Quevilly ont t

compares afin dvaluer limpact des diffrents choix

constructifs sur la consommation totale et sur son volution en

fonction de lavance du chantier.

Lune des oprations prsente logiquement une consommation

moyenne bien suprieure aux autres en dbut de chantier du fait

du systme constructif adopt : ralisation de la paroi de

soutnement en bton projet et maonneries en briques

Monomur. Le contrle doit tre redoubl sur ces oprations trs

gourmandes en eau afin dviter tout gaspillage.

Les deux autres oprations, en bton banch, prsentent une

consommation trs stable de 0.88 m3/jour et 1.03 m3/jour en

moyenne. Labsence de variations importantes traduit limportance

apporte la gestion de leau sur le chantier, la limitation des

fuites et la bonne tenue du rseau dapprovisionnement sur toute

la dure de lopration.

Sil est responsable de linstallation lectrique de chantier, le

Gros uvre devrait impliquer llectricien afin dassurer une

installation de qualit et scurise. Celle-ci ne doit prsenter

aucun danger pour lensemble des corps dtat et des

personnes amenes travailler sur le site tout au long du

chantier.

CIBLE 3

Gestion de llectricit sur le chantier

Chantier faibles nuisances

CIBLE 3

Chantier faibles nuisances

Gestion de leau sur le chantier

RETOUR DEXPRIENCE

Dgradation des cbles

Sur une opration, la vigilance quotidienne de llectricien a

permis de dceler une dgradation des gaines de protection

des cbles extrieurs dalimentation lectrique. Ces cbles

prsentaient des risques majeurs dlectrocution pour toute

personne intervenant sur le site.

5,0

CONSEILS ET SOLUTIONS

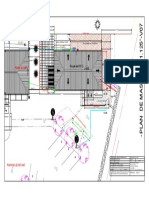

Consommation journalire deau sur le chantier

(m3/jour)

4,0

Sensibiliser ses propres compagnons et les autres

corps dtat sur les bons gestes tenir sur le chantier

et sur la base de vie.

3,0

2,0

Sensibiliser les conducteurs de travaux et les dcideurs

limportance des conomies dlectricit sur un

chantier et sur les mesures prendre.

1,0

Munir lclairage des zones de vie de dtecteurs de

prsence et/ou de minuteurs.

0,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Avancement du chantier

Une attention toute particulire doit tre porte durant la mise en

eau des logements en fin de chantier.

10

Veiller bien couper llectricit de chantier

quotidiennement.

Ne pas programmer en plein hiver des interventions

ncessitant des tempratures ambiantes tempres.

( voir avec le conducteur de travaux.)

11

Sur le graphique ci-dessous, on remarque bien ce pic trs important,

compar aux deux autres oprations.

tanchit lair & ponts thermiques

La gestion nergtique du btiment passe par une ralisation

sans dfaut et une implication de tous les corps dtat, chacun

devant notamment assurer la bonne tanchit lair et la

rduction des ponts thermiques dans son intervention.

Quelles que soient les solutions adoptes en phase

conception, garantir une enveloppe tanche et peu dperditive

constitue un dfi majeur pour le Gros uvre.

RETOUR DEXPRIENCE

tanchit des rseaux

1,5

Sur lopration de Saint-tienne-du-Rouvray (31 logements),

le test dtanchit lair en phase travaux a permis de mettre

en vidence limportance des fuites au niveau des

pntrations extrieures. Un calfeutrement systmatique

la mousse polyurthane a alors t ralis.

CIBLE 4

Sur une des trois oprations compares prcdemment,

la pose du linolum sest droule en plein hiver et a

ncessit lutilisation de ventilo-convecteurs trs gourmands

en lectricit. Sous rserve de laccord du conducteur des

travaux et du respect des dlais de livraison, un simple dcalage de

1 2 mois de cette opration aurait pu rduire considrablement les

consommations lectriques sans impliquer un retard trop important.

CIBLE 4 - GESTION DE LNERGIE

Gestion de lnergie

Planification des interventions

Consommation lectrique (MWh/jour)

CIBLE 3

Chantier faibles nuisances

RETOUR DEXPRIENCE

> Inconvnients : Mme si les mousses expanses garantissent

gnralement une efficacit et une prennit certaines, elles

risquent de gner la bonne accessibilit aux rseaux et de

complexifier les futures oprations de maintenance.

0,5

Passage des rseaux

m

ar

s

av

ril

m

ai

ju

in

ju

ill

et

ao

t

se

pt

.

oc

t.

no

v.

d

ja c.

nv

.+

f 1

v

m . +1

ar

s

av +1

ril

+

m 1

ai

+

ju 1

in

j u +1

ill

et

ao +1

t

+1

Promouvoir auprs de la Matrise duvre le passage des

gaines et des rseaux en locaux chauffs plutt quen extrieur.

> Intrts : limiter les dperditions thermiques et rduire

le nombre de pntrations extrieures.

Dissocier les rseaux pour mieux les tancher et utiliser les

produits dtanchit adapts (membranes EPDM).

Il est trs difficile de comparer les

consommations en eau et en lectricit

de diffrents chantiers.

De nombreux paramtres entrent en compte :

conditions mtorologiques, taille de lopration,

effectifs, systme de structure, enduits

Ne pas recommander le passage des rseaux en doublage.

> Inconvnients : Nombreux ponts thermiques et fuites

dair, rduction des performances des complexes de

doublage, dcoupes importantes.

Envisager la conception de faux plafonds.

> Avantages : Passage horizontal des rseaux sans pont

thermique et dfaut dtanchit lair. Performance

coupe-feu. Confort acoustique suprieur.

> Inconvnients : Surcot financier et hauteur des btiments

plus importante. Surpoids.

Privilgier lencastrement des rseaux dans les dalles et

la maonnerie.

> Avantages : Rduction des dfauts dtanchit lair.

Intgrit des complexes disolation-doublage.

> Inconvnients : Rduction des performances acoustiques des

chapes.

Privilgier le passage des rseaux

dans les maonneries intrieures.

12

13

La ralisation de balcons dsolidariss prsente le meilleur

compromis pour assurer la continuit de lisolation et la

rduction des ponts thermiques tout en respectant les

contraintes daccessibilit et la rglementation incendie.

Gestion de lnergie

Plancher intermdiaire

Quel que soit le systme constructif, le plancher intermdiaire

prsente souvent un pont thermique linaire trs important.

En cas disolation intrieure ou rpartie, utiliser les planelles /

abouts adapts, complts au besoin par une paisseur

disolant. Des complexes de rupteurs de pont thermique

existent aussi et peuvent tre adopts.

Une isolation extrieure permet de saffranchir efficacement

de ce pont thermique.

Auvents

Bien que rare sur des oprations de ce type, la prsence

dauvents prouve que la performance nergtique ne rime

pas avec architecture simpliste.

RETOUR DEXPRIENCE

Auvents rducteurs de ponts

thermiques

Sur lopration de Saint-tienne-du-Rouvray (31 logements), des

auvents bois ont t fixs sur une armature de supports en bois

de forte paisseur (17 cm). Cette dernire, fixe directement sur

la maonnerie, est encadre par lisolation extrieure.

La maonnerie nest ainsi pas traverse, ne crant pas de ponts

thermiques ni de fuites dair potentielles. De plus, la mise en

uvre de lauvent et de lisolant est facilite.

NB. : La performance thermique du bois est juge suffisante pour

limiter le pont thermique au niveau de lappui.

CIBLE 4

Vrifier lutilisation de fixations adaptes et non traversantes

pour les complexes disolation.

Gestion de lnergie

Balcons

RETOUR DEXPRIENCE

Balcons dsolidariss

Sur cette opration de Grand-Quevilly (43

logements), des balcons dsolidariss

ont t fixs mcaniquement par

querres mtalliques en respectant un

joint de 13 cm pour assurer le passage de

lisolant extrieur entre le balcon et la

faade.

Un appui-seuil spcifique a ensuite t

pos en appui glissant pour respecter les

contraintes daccessibilit et assurer le

ruissellement de leau.

ADEME HN

CIBLE 4

Isolation

> Inconvnients : Prsence dun pont

thermique important sur tout le

linaire de fixation, traiter sur de

futures oprations.

Difficults importantes de mise en uvre des fixations mtalliques

dues des tolrances de lordre du millimtre.

Les balcons rupteur thermique ne sont pas ncessairement

privilgier. Mme sils constituent une solution efficace, ils

sont encore difficiles mettre en uvre et prsentent des

contraintes structurelles importantes.

RETOUR DEXPRIENCE

Balcons rupteurs thermiques

ADEME HN

Sur lopration de Sotteville-Ls-Rouen (40 logements),

le fournisseur ne proposait pas de solution pour la mise

en uvre de balcons couls rupteur. Le Gros uvre a

alors choisi de couler ses balcons la verticale, avec une

disposition du rupteur en partie haute. Toutes les faces ont alors

pu tre coffres et offrent un rendu tout fait satisfaisant.

Coffres de volets roulants

Les fournisseurs proposent des solutions adaptes chaque

type de maonnerie (coffrages mtalliques spcifiques,

linteaux-coffres adapts) pour encastrer les volets roulants.

La solution des coffres rapports en intrieur peut aussi

tre envisage sur des oprations comportant une isolation

extrieure, mais pose alors des soucis desthtique.

14

Sur lappel projets,

les meilleurs rsultats dtanchit lair

ont pour linstant t obtenus

pour les projets en bton banch

et isolation extrieure.

15

Linvestissement dans du matriel de dcoupe adapt (scie alligator,

scie eau sur table) est trs rapidement rentabilis.

La brique Monomur est de plus en plus courante sur les

chantiers BBC, notamment pour les btiments individuels.

Cependant, sa mise en uvre sur des btiments collectifs

plus imposants, tels que ceux rencontrs sur lappel

projets, constitue un certain dfi. Plusieurs oprations de

lappel projets ont dailleurs expriment ce procd de

construction. Les intervenants ont d faire face plusieurs

difficults pour atteindre, finalement, des rsultats

dtanchit lair satisfaisants.

Chaque brique possde des zones entre alvoles o la dcoupe est facilite.

Attention : proscrire toute mthode de dcoupe par chocs.

Comparatif des procds de joints horizontaux

Joints classiques (mortier 10 mm)

Peu utilis pour ce type de briques.

Joints minces rouls (1 mm)

Rduire : Rduction de 97 % des quantits de mortier utilises.

Rgles de lart & points de vigilance

Daprs les expriences de lappel projets et la rencontre avec un

fournisseur.

Ralisation de larase

Rduire : Mise en uvre 33 % plus rapide que la mthode classique.

Propret de chantier : Moins de dchets de mortier et demballages.

Consommations deau rduites.

Esthtique : absence de joints visibles.

Le mortier darase doit tre nivel grce un metteur laser et liss

avec soin.

Joints par mousse-colle (<1 mm)

La pose du premier rang de briques doit tre ralise lorsque la

couche darase est encore frache et dbuter par la pose des angles.

Le joint est ralis par injection par pistolet dun liant mono composant

synthtique.

Attention : une arase mal ralise est la principale cause des

mauvais alignements de briques, mme en partie haute.

Rduire : Mise en uvre 50 % plus rapide que la mthode classique.

Propret de chantier : Peu de dchets, mis part les cartouches

usages devant tre tries avec soin. Aucune consommation deau.

Alignement vertical

La tolrance fournisseur pour les faces horizontales est < 0.5mm.

Lhorizontalit de chaque niveau peut ainsi tre parfaitement assure.

Cependant, les tolrances fournisseur des autres faces ne sont

pas si prcises, impliquant souvent des carts de dimension pour les

faces latrales. Ce sont ces carts qui peuvent entraner, notamment

en parties hautes, des dcalages importants.

CIBLE 4

Limiter les dchets de dcoupe

Mise en uvre

des briques Monomur

Gestion de lnergie - Zoom Technique

CIBLE 4

Gestion de lnergie - Zoom Technique

ZOOM TECHNIQUE 2

Gel : Utilisable mme pour des tempratures ngatives (-5C)

Prcision : Le joint final mesure moins de 1 mm, ce qui rduit

considrablement le droit lerreur lors de la ralisation des murs.

Attention : Il est absolument dconseill dutiliser diffrents

procds de ralisation des joints horizontaux sur un

mme chantier.

La pose au fil plomb sur la faade extrieure est obligatoire.

Intervention du fournisseur

ADEME HN

Enduit extrieur

Les fournisseurs proposent des

briques adaptes aux diffrents

points particuliers des faades :

briques-linteaux, arases, planelles

et

abouts

pour

planchers

intermdiaires, briques multiangles, tableaux-feuillure

Lajout dun enduit intrieur sous doublage est trs fortement

conseill sur ce type de maonnerie, au vu des expriences vcues

sur certaines oprations de lappel projets. Les rsultats lors des

tests dtanchit lair en ont t considrablement amliors.

Le fournisseur propose souvent un

accompagnement la pose,

notamment pour la ralisation de

larase et du premier rang.

Joints verticaux

> Se renseigner auprs de son

fournisseur sur les prestations

proposes.

La ralisation dun enduit pais extrieur

doit tre systmatique pour colmater les

fuites dair et compenser les carts de

dimensionnement des briques.

Enduit intrieur

Habituellement rserve aux constructions en zones sismiques, la

ralisation des joints verticaux peut tre envisage sur des oprations

classiques en guise de roue de secours pour sassurer dune

bonne tanchit lair.

Surcot estim : 5 /m + temps de mise en uvre allong.

16

17

La communication entre corps dtat se

doit dtre renforce et exemplaire sur

des oprations hautes performances

environnementales et nergtiques. Elle

constitue en effet le premier facteur de

russite pour de tels projets. Elle permet

de limiter les difficults en phase

ralisation et les erreurs dceles lors de

tests finaux.

Linvestissement dans du matriel dautocontrle est

aujourdhui intressant et peut tre envisag par tout corps

dtat intervenant sur des oprations hautes exigences

dtanchit lair et de performances thermiques.

Avantages du matriel dautocontrle

Amliore la qualit du travail et rend possible lautocontrle en

cours de ralisation.

Facilite la sensibilisation des employs et la formation des nouveaux

compagnons.

Apporte une exemplarit environnementale trs recherche par les clients.

LE GROS UVRE ET ...

Le Matre

douvrage,

le Matre

duvre

Promouvoir lutilisation de matriaux et

procds environnementalement performants.

Proposer des solutions de traitement des

ponts thermiques.

Le Poseur

disolation

Dtailler et proposer des procds de fixation

adapts la structure porteuse.

Llectricien

Le Pltrier

Cloison

Doublage

Porte et fentre soufflantes & Gnrateur de fume

Harmoniser les tolrances en amont de

chantier.

Vrifier la compatibilit des fixations de doublage

avec la maonnerie mise en uvre.

Contrler la fin de lintervention le bon

querrage et la planit des faades et murs de

refend, pour reprise ventuelle.

Ltancheur

Dtailler ensemble le traitement des points

spcifiques, tels que les acrotres, les

casquettes en attique

Dfinir les rservations et percements

ncessaires pour lintervention du corps dtat

et anticiper les carts de tolrances entre corps

dtat.

Vrifier la compatibilit du mode de pose avec

les dalles ralises.

tre un modle en terme de tri des dchets de

chantier.

Respecter la propret de chantier pour garantir

la scurit et un cadre de travail confortable

pour les autres corps dtat.

Tester ltanchit lair dun btiment dans sa

globalit.

Raliser des tests dtanchit en cours de

travaux pour dceler les fuites au niveau des

maonneries et prendre les mesures correctives adquates (enduit,

calfeutrements).

CAPEB

Dfinir les rservations ncessaires pour la pose

des coffrets et pour les pntrations des rseaux.

Anticiper les carts de tolrances entre corps

dtat.

Contrler la fin de lintervention le bon

querrage et les dimensions des rservations

pour reprise ventuelle.

Dfinir les dimensions des tableaux de

menuiseries et anticiper les carts de tolrances

entre corps dtat.

LEnsemble

des Corps

dtat

Facilite le travail sur lexistant (localisation des rseaux, contrle

non destructif et non intrusif).

Utilisations pour le Gros uvre

Le Menuisier

Le Carreleur

Permet louverture du domaine dactivit au conseil client.

Prix moyen (TTC)

De 1500 5000 (individuel) / de 5000 6000 (grands volumes).

< 100 (poire fume) / de 500 1000 (gnrateur de fume).

Camra thermique

Utilisations pour le Gros uvre

Reprer les problmes dhumidit et les infiltrations

deau.

Contrler le bon traitement des ponts thermiques :

plancher intermdiaire, pntrations extrieures,

botiers lectriques.

SOCOTEC

Le Plombier

Chauffagiste

18

GESTION GLOBALE DES CHANTIERS

MATRIEL DAUTOCONTRLE

Jacques LE GOFF / ADEME

GESTION GLOBALE DES CHANTIERS

INTERACTIONS ENTRE CORPS DTAT

Contrler la bonne pose des briques de maonnerie.

Prix moyen (TTC)

De 900 (entre de gamme) 5000 .

Prcautions

Un cart de 10 C entre les tempratures extrieures et intrieures est un

minimum pour garantir la prcision des mesures. Pour des tests en locaux

non chauffs, privilgier la ralisation des mesures en dbut de journe afin

dassurer un gradient de temprature suffisant.

CONSEILS

Suivre une formation pour une meilleure exploitation des rsultats.

(Dure moyenne : 1 2 journes

Cot moyen : de 700 1000 HT / jour / personne).

Sorienter vers la location du matriel ou vers son organisme

professionnel lorsque linvestissement est jug trop important.

19

Le dispositif FEEBat (Formation aux conomies

dnergie dans le Btiment) permet aux professionnels

du btiment de se former une rnovation conome en

nergie des btiments. Grce ces formations, les

professionnels du btiment acquirent des comptences

et une approche globale. Ils sont ainsi immdiatement

oprationnels sur des chantiers de rnovation

nergtique.

La rnovation nergtique des btiments,

a ne se fait pas comme par magie, a sapprend !

Plus dinformations sur www.feebat.org

VALORISER SON ENGAGEMENT

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DU BTIMENT DURABLE ET BBC

Faites-vous connatre !

Inscrivez-vous pour :

Afficher votre engagement.

Valoriser vos formations, qualifications et expriences.

Constituer des quipes pluridisciplinaires avec des

professionnels qui partagent vos engagements.

Lannuaire de tous les corps de mtiers

Conception de projets : architectes, bureaux dtudes.

Ralisation de travaux : entreprises du btiment,

constructeurs de maisons individuelles, ...

Lannuaire des professionnels du btiment durable

et des btiments basse consommation (BBC)

www.batimentdurable-hn.fr

Remerciements :

ORGANISMES & ASSOCIATIONS

ARE-BTP, CAPEB Haute-Normandie, FFB Haute-Normandie

7551

ENTREPRISES & PROFESSIONNELS

Aux Btisseurs Rgionaux - Blin - Cabinet B. Bonhaume - Cabinet

Echos - CBA Architecture - Dekra Conseil HSE - Dsormeaux E.R.C. - L.T.B. - Millery - Monteiro Ravalement - Osselienne de

peinture - Porraz - Prestapose - Prevention Consultants - Procopio

Isolation - Quille - Savec - Space Environnement - Wilmotte et

Associs.

ADEME - DR HN I dition 04/2012 I Conception : B.D.S.A. Le Havre I Autres crdits photographiques : istockphoto.com : Electric_Crayon - Fotolia.com : lamax / Friax74 / Roman Milert / 2jenn / Chlorophylle I

Imprim sur du papier 100% PEFC/10-31-1387 QUAL/08-330 I encres vgtales I Imprimeur Imprimvert.

SE FORMER

ADEME DIRECTION RGIONALE HAUTE-NORMANDIE

30 Rue Henri Gadeau de Kerville | 76100 Rouen

Courriel : ademe.haute-normandie@ademe.fr

tl. standard : 02 35 62 24 42 | fax : 02 32 81 93 13

www.ademe.fr

Vous aimerez peut-être aussi

- Programmer Pour Les Nuls, 3e Édition (French Edition) by Nuls, Pour Les (Nuls, Pour Les)Document561 pagesProgrammer Pour Les Nuls, 3e Édition (French Edition) by Nuls, Pour Les (Nuls, Pour Les)Amadou Oury DieyePas encore d'évaluation

- Interface B1 B2 Le Francais Des AffairesDocument183 pagesInterface B1 B2 Le Francais Des Affairesargoutis100% (1)

- Abel Et Bellina Ont Vu de Vilaines Choses - Eric Querelle Aka OdysseusDocument12 pagesAbel Et Bellina Ont Vu de Vilaines Choses - Eric Querelle Aka OdysseusdanaPas encore d'évaluation

- Organisation de La Prevention HseDocument38 pagesOrganisation de La Prevention Hseegsamir1075100% (1)

- Rebobinage Dahlander 4 - 8 Pôles PDFDocument32 pagesRebobinage Dahlander 4 - 8 Pôles PDFgfgf100% (1)

- GPEC & Risqua Quantitatif FINALDocument44 pagesGPEC & Risqua Quantitatif FINALSanae Elkhoumsi100% (1)

- Valorisation Énergi (Biogaz) Huile Usagée Codigestion Avec Diff Déchets AgroalimentDocument68 pagesValorisation Énergi (Biogaz) Huile Usagée Codigestion Avec Diff Déchets Agroalimentegsamir1075100% (1)

- ZXUR 9000 GSM (V6.50.00) Hardware DescriptionDocument118 pagesZXUR 9000 GSM (V6.50.00) Hardware DescriptionJar Jarwadi100% (4)

- User Manual PDFDocument209 pagesUser Manual PDFPedroPas encore d'évaluation

- Etude D Impact Environnemental Et Social (Eies) Sommaire de Construction D Une Station-Service Confex-Oil Dans La Ville de MeigangaDocument16 pagesEtude D Impact Environnemental Et Social (Eies) Sommaire de Construction D Une Station-Service Confex-Oil Dans La Ville de Meigangaegsamir1075Pas encore d'évaluation

- Etude D - Impact Sur L - EnvironnementDocument7 pagesEtude D - Impact Sur L - Environnementegsamir1075Pas encore d'évaluation

- TRAIN FR GuideFormateurDocument77 pagesTRAIN FR GuideFormateuregsamir1075Pas encore d'évaluation

- Notice D - Impact Sur L - EnvironnementDocument7 pagesNotice D - Impact Sur L - Environnementegsamir1075Pas encore d'évaluation

- Formation Environnement1Document45 pagesFormation Environnement1egsamir1075Pas encore d'évaluation

- Plateforme IndividuelleDocument2 pagesPlateforme Individuelleegsamir1075Pas encore d'évaluation

- Cours TC 07aDocument35 pagesCours TC 07aegsamir1075Pas encore d'évaluation

- Memoire YbDocument204 pagesMemoire Ybegsamir1075Pas encore d'évaluation

- Formation EUROCODE 8Document2 pagesFormation EUROCODE 8egsamir1075Pas encore d'évaluation

- Loi - N°28-00 - Gestion - Des - DechetsDocument17 pagesLoi - N°28-00 - Gestion - Des - Dechetsegsamir1075Pas encore d'évaluation

- Organisation Et Acteurs de La PréventionDocument5 pagesOrganisation Et Acteurs de La Préventionegsamir1075Pas encore d'évaluation

- Article Rassam Traitement Des Eaux Usees D OujdaDocument9 pagesArticle Rassam Traitement Des Eaux Usees D Oujdaegsamir1075Pas encore d'évaluation

- VibrationsDocument3 pagesVibrationsegsamir1075100% (1)

- Les Intercepteurs - ESISA PDFDocument11 pagesLes Intercepteurs - ESISA PDFMohamed El MourabitPas encore d'évaluation

- Série DS-72xx - Guide - Installation - V 1.2.2Document23 pagesSérie DS-72xx - Guide - Installation - V 1.2.2nourrahbricengandoulouPas encore d'évaluation

- 0127 Formation Architecture OrdinateursDocument110 pages0127 Formation Architecture OrdinateursSalah AllouchiPas encore d'évaluation

- CE REGLES ABSOLUES AML SAR - 22 Apr 2017Document8 pagesCE REGLES ABSOLUES AML SAR - 22 Apr 2017Miguel Jean Baptiste Mbayo100% (1)

- XML If Ch1234Document205 pagesXML If Ch1234Abdoulahi GueyePas encore d'évaluation

- Delagrave Gestion-Finance-Chapitre4Document13 pagesDelagrave Gestion-Finance-Chapitre4PRIPas encore d'évaluation

- 1915 Em18012016 PDFDocument15 pages1915 Em18012016 PDFelmoudjahid_dzPas encore d'évaluation

- Epotek FixDocument2 pagesEpotek FixSalem Mohand Ben MohamedPas encore d'évaluation

- Referentiel Bep ElectrotechniqueDocument49 pagesReferentiel Bep ElectrotechniqueDavid “Ingénieur,” BaPas encore d'évaluation

- Planification Et Dimensionnement Du Reseau Wimax Dans La Ville de GarouaDocument73 pagesPlanification Et Dimensionnement Du Reseau Wimax Dans La Ville de GarouaMoussa AhodjoPas encore d'évaluation

- 2fiche Technico Comercial MD Bipolaire BmsDocument1 page2fiche Technico Comercial MD Bipolaire BmsFay OulebPas encore d'évaluation

- PSLA Comment-Ca-MarcheDocument6 pagesPSLA Comment-Ca-MarcheBelirh KaddedPas encore d'évaluation

- CcnaDocument8 pagesCcnaomar ayissaPas encore d'évaluation

- Comment Configurer SARDocument5 pagesComment Configurer SARaurorion_adminPas encore d'évaluation

- Etudiant L3 Isg Matin 2024Document11 pagesEtudiant L3 Isg Matin 2024Plamedi Kalema corneillePas encore d'évaluation

- Relation de L'empire de Maroc (... ) Pidou de Bpt6k104547vDocument261 pagesRelation de L'empire de Maroc (... ) Pidou de Bpt6k104547vsaladino666Pas encore d'évaluation

- Lutte Corruption Et TranspDocument28 pagesLutte Corruption Et TranspNathan FowlerPas encore d'évaluation

- PC PaieDocument10 pagesPC PaieAnay ImourPas encore d'évaluation

- Facture Ouedraogo 10-2019Document5 pagesFacture Ouedraogo 10-2019Joel YamenPas encore d'évaluation

- Loi N° 96-41 Du 10 Juin 1996 BoueDocument5 pagesLoi N° 96-41 Du 10 Juin 1996 BoueEmna RahaliPas encore d'évaluation

- Darty Airpods Pro 2 6eeeDocument2 pagesDarty Airpods Pro 2 6eeelstrading008Pas encore d'évaluation

- 483 - Plan de Masse Rpe Malves-A3-1.100°Document1 page483 - Plan de Masse Rpe Malves-A3-1.100°Maxence PuertoPas encore d'évaluation

- Proforma Da A14112022-Prix Special Du 14 11 2022Document1 pageProforma Da A14112022-Prix Special Du 14 11 2022Imex NegocePas encore d'évaluation