Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

C1

C1

Transféré par

Hàsséèn SùPér MànTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

C1

C1

Transféré par

Hàsséèn SùPér MànDroits d'auteur :

Formats disponibles

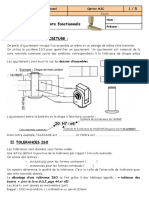

Premire STI GE

Cours C1 : Le Dessin Technique

LE DESSIN TECHNIQUE

Photo de la pince :

Support de cours : Pince SCHRADER BELLOW ou PARKER. La pince est monte sur un bras de robot et utilise pour dplacer des pices dun point un autre dans un atelier ou un laboratoire.

La photo est surtout utilise des fins publicitaires. Elle donne une vision globale et esthtique du produit

I. Gnralits sur le Dessin Technique (Dessin industriel)

I-1. Principaux types des dessins industriels :

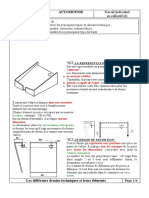

I-1-1. Schma : Un schma est trac partir de familles de symboles normaliss. Chaque symbole reprsente ou schmatise un organe, une liaison ou un composant particulier. Exemple : schma cinmatique de la pince Le schma cinmatique met en vidence la fonction de base de lensemble en faisant apparatre les diffrentes liaisons entre les lments I-1-2. Vue en corch : La vue en corch permet de visualiser de faon volumique un systme en montrant lensemble mont en coupe partielle. Elle permet den comprendre le fonctionnement global et situe lemplacement et le rle des principaux composants. Exemple : vue en corch de la pince

I-1-3. Vue clate : La vue clate permet de visualiser les composants dun systme afin d en apprhender lagencement. Utilise pour des catalogues et les notices de maintenance. Exemple : vue en clat de la pince

I-1-4. Dessin main leve : Le dessin main leve, malgr son manque de prcision, permet de reprsenter rapidement une pice afin den assurer une modification, un remplacement. Exemple : dessin main leve du doigt de pince

Page - 1/15

Premire STI GE I-1-5. Le dessin d'ensemble :

Cours C1 : Le Dessin Technique

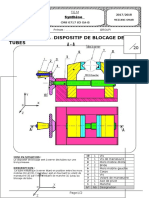

Le dessin densemble indique de faon dtaille la reprsentation normalise de tout ou partie du systme ou de lobjet technique en avant projet. Il sera accompagn, dans le cas du projet final, des notices de calculs dfinissant les diffrents lments. Exemple : dessin densemble de la pince

I-1-6/ Le dessin de dfinition : Le dessin de dfinition dfinit compltement une pice en vue de sa fabrication. Il comportera toutes les vues utiles sa comprhension ainsi que la cotation complte. Complmentaire des prcdents, il dfinit totalement chacun des lments de base d'un produit et les exigences auxquelles il doit satisfaire. Il sert de contrat entre concepteur et ralisateur (cahier des charges). Exemple : dessin de dfinition du doigt de la pince

II. Rgles du Dessin Technique :

II-1. Les chelles :

Elles permettent de reprsenter des objets en rduisant ou en augmentant leurs dimensions. Echelles usuelles Vraie grandeur Rduction Agrandissement 1:1 1 : 2 ; 1 : 5 ; 1 : 10 ; 1 : 20 ; 1 : 50 ; 1 : 100 ; 1 : 500 ; 1 : 1000 ... 2 : 1 ; 5 : 1 ; 10 : 1 ; 20 : 1 ; 50 : 1 ; 100 : 1 ; 500 : 1 ; 1000 : 1 ...

Page - 2/15

Premire STI GE

Cours C1 : Le Dessin Technique

II-2. Prsentation dun dessin :

II-2-1. Les formats normaliss : Tout dessin technique doit tre reprsent sur un support aux dimensions normalises. Les formats se dduisent 2 les uns des autres partir du format A0 (1 m ) en divisant le plus grand ct par deux. Le rapport de la longueur 2 sur la largeur est de 2 . (A0 = 2 x A1 = 4 x A2 = 8 x A3 = 16 x A4 = 1 m ). Les formats peuvent tre utiliss horizontalement ou verticalement.

II-2-2. Le cadre : Il dlimite la zone d'excution du dessin. Dessin en trait continu fort, il fait apparatre une marge sur tout le contour. Cette marge est situe 10 mm pour les formats A4, A3 et A2 et 20 mm pour les formats A1 et A0, ces dimensions ne sont pas normalises, on peut donc les modifier dans certains cas si cest ncessaire. II-2-3. Le cartouche : Il est la carte d'identit du dessin. Lui non plus nest pas normalis, mais on doit inscrire lintrieur au minimum les indications suivantes : Le nom du dessin, le nom de lentreprise, lchelle du dessin, le format du support, le symbole de disposition des vues, le nom du dessinateur, la date dexcution du dessin, un numro de rfrence (voir lexemple ci-dessous).

Le cartouche doit comporter : - lchelle du dessin, - le nom du dessinateur, - le nom de lentreprise ou du lyce - le titre du dessin, - les dates de mise jour, - le symbole de la disposition des vues.

Cadre intrieur : - Il dlimite la zone de dessin ; - il est situ 10 mm du bord de la feuille sur les formats A4, A3 et A2, 20 mm sur les autres formats.

Cartouche : Il donne les informations utiles sur le dessin

Page - 3/15

Premire STI GE Exemple de cartouche :

de 170 190 maxi

Cours C1 : Le Dessin Technique

Ech. 2 : 1

PINCE SCHRADER BELLOW

le plus petit possible

A3h

Fait le : Par :

00

Lyce Marc Bloch BISCHHEIM

Ref :

II-2-4. La nomenclature : Elle est lie un dessin d'ensemble. La nomenclature est la liste de tous les lments constitutifs de lensemble reprsent sur le dessin. Elle est lie au dessin par des repres. Elle est en gnral constitue de plusieurs colonnes dfinissant les informations concernant chaque pice de lensemble : repres, nombre de pices identiques, dsignation des pices, matriaux

Elle peut tre reprsente sur le dessin luimme, au-dessus du cartouche comme cicontre, ou sur une feuille spare. Exemple : nomenclature de la pince

II-2-5. Les principaux traits : Le dessin industriel utilise de nombreux traits diffrents. Chaque trait a sa nature (continu, interrompu, mixte), son paisseur (fort, fin) et est destin un usage donn. Dsignation Continu fort Interrompu fin Continu fin Mixte fin Continu fin courbe Utilisation artes et contours vus artes et contours cachs hachures, fond de filets vis axes et tracs de plan de symtrie limites de vue ou de coupes partielles Reprsentation

II-2-6. Les critures : Elles sont normalises en hauteur et style (voir guide technique). II-2-7. La mise en page : Le format du dessin tant dfini, le cadre trac ainsi que le cartouche, les vues construites partir de plans de projections perpendiculaires entre eux (elles prsentent donc la proprit d'tre en correspondance ou alignes les unes avec les autres), alors les vues doivent tre disposes de telle manire que la distance entre chaque rectangle capable soit la mme dans le sens horizontal (idem pour la distance dans le sens vertical).

x=

y 0

y=

x

Page - 4/15

Premire STI GE

Cours C1 : Le Dessin Technique

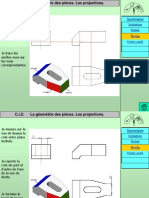

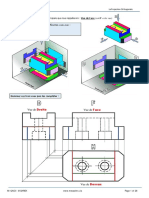

III. Rgles de projection orthogonale :

III-1. Principe de projection orthogonale (mthode europenne) :

Le dessinateur se place perpendiculairement une face de lobjet reprsenter et la projette sur un plan parallle cette face situ en arrire de lobjet. La mthode europenne de projection ou mthode du premier didre est dfinie par le symbole ci-dessous.

F2

III-2. Position des vues :

La vue de face sera dfinie par l observateur comme tant la plus reprsentative de lobjet. Les autres directions dobservation forment, avec le sens dobservation de la vue de face, des angles 90 ou multiples de 90.

F1 : Vue de face F2 : Vue de dessus F3 : Vue de gauche F4 : Vue de droite F5 : Vue de dessous F6 : Vue de derrire F6 F2

F1

F4

F3 F1 F5

III-3. Position relative des vues :

Lobjet reprsenter est suppos tre plac lintrieur dun cube dans sa position normale dutilisation. Les 6 faces du cube sont les 6 plans de projection de lobjet. Le dveloppement du cube autour de la vue de face (plan de projection F1) permet de dfinir la position des 5 autres vues. La vue de derrire est situe indiffremment droite de la vue de gauche ou gauche de la vue de droite.

Page - 5/15

Premire STI GE

Cours C1 : Le Dessin Technique

III-4. Correspondance entre les vues :

Les vues construites partir des plans de projection perpendiculaires entre aux, sont alignes les unes par rapport aux autres. On dfinit suivantes : les 3 rgles de correspondance

- Correspondances horizontales : Une dimension verticale sur la vue de face (exemple a) se retrouve verticale sur les vues de droite, de gauche et de derrire. - Correspondances verticales : Une dimension horizontale sur la vue de face (exemple b) se retrouve horizontale sur les vues de dessus et de dessous. - Correspondances en querre ou 90 : Une dimension horizontale sur la vue de gauche ou de droite (exemple c) se retrouve verticale sur les vues de dessus ou de dessous. Remarque : les lignes de rappel et les droites 45 sont des aides efficaces lors de la construction de lesquisse du dessin.

IV. Coupes et Sections :

IV-1. Introduction :

En mode de reprsentation normal, les formes intrieures d'un objet simple peuvent tre dcrites partir des traits interrompus courts ("pointills"), cependant la mthode devient vite complexe lorsque les contours intrieurs sont nombreux. Dans le cas des dessins d'ensemble, les tracs deviennent vite illisibles et l'identification des pices impossible. Pour de tels cas, les vues en coupe, galement appeles "coupes", permettent une meilleure dfinition et une comprhension plus aise des formes intrieures ou des divers composants. Il existe plusieurs variantes de reprsentations rpondant des besoins diffrents. La plupart utilisent un plan de coupe imaginaire qui coupe l'objet en deux, la partie avant (celle en arrire du plan de coupe) est supprime afin de pouvoir observer et dessiner les formes intrieures. Les hachures, traces en traits fins, matrialisent le plan de coupe et mettent en vidence les contours intrieurs. Dans un dessin, une seule vue est concerne par une coupe, les autres vues restent en mode de reprsentation normal.

IV-2. Coupes :

IV-2-1. Principe : Dans ce mode de reprsentation, l'objet est coup (analogie avec un fruit coup au couteau). Les morceaux sont spars. Le plus significatif est conserv. L'observateur, le regard tourn vers le plan coup, dessine l'ensemble du morceau suivant les rgles habituelles. L'intrieur, devenu visible, apparat clairement en trait fort.

Figure 1

Page - 6/15

Premire STI GE Remarque :

Cours C1 : Le Dessin Technique

En gnral, on ne dessine pas les contours cachs ou traits interrompus courts, dans les vues en coupe, sauf si ceux-ci sont indispensables la comprhension. Les hachures mettent en vidence les parties coupes des coupes. IV-2-2. Reprsentation normalise :

Figure 2

IV-2-3. Rgles de reprsentations normalises : a) Plan de coupe : Il est indiqu sur une vue adjacente. Il est matrialis par un trait mixte fin (ou trait d'axe) renforc aux extrmits par deux traits forts courts. Le sens d'observation est indiqu par deux flches (en traits forts) orientes vers la partie conserver. Deux lettres majuscules (AA, BB...) servent la fois reprer le plan de coupe et la vue coupe correspondante. Ces indications sont particulirement utiles lorsque le dessin comprend plusieurs vues coupes ; s'il n'y a pas d'ambigut possible, elles sont parfois omises. Les hachures apparaissent l o la matire a t coupe. Elles sont traces en trait continu fin et sont de prfrence inclines 45 (cas d'un se ul objet coup) par rapport aux lignes gnrales du contour. Elles ne traversent pas ou ne coupent jamais un trait fort. Elles ne s'arrtent jamais sur un trait interrompu court (ou contour cach). Le motif des hachures ne peut en aucun cas prciser la nature de la matire de l'objet coup. Cependant, en l'absence de nomenclature, les familles de matriaux (mtaux ferreux, plastiques, alliages lgers...) peuvent tre diffrencies par les motifs d'emploi usuel.

Figure 3

b) Les hachures :

Page - 7/15

Premire STI GE Remarques :

Cours C1 : Le Dessin Technique

L'intervalle entre les traits de hachure doit tre choisi en fonction de la grandeur de la surface hachurer en tenant compte des prescriptions relatives l'espacement minimal : environ 0,7 mm ou deux fois la largeur du trait le plus large. Lorsqu'il y a plusieurs vues en coupe du mme objet : Les diffrentes coupes d'une mme pice (parties, vues diffrentes...) doivent tre hachures d'une manire identique : mme motif, mme inclinaison, mme intervalle, etc. Autrement dit, on conserve des hachures identiques d'une vue l'autre.

IV-3. Demi-coupe :

IV-3-1. Principe : Dans ce mode de reprsentation, afin de dfinir les formes intrieures, la moiti de la vue est dessine en coupe, alors que l'autre moiti reste en mode de reprsentation normal pour dcrire les formes et les contours extrieurs. Remarque : ce mode de reprsentation est bien adapt aux objets ou ensembles symtriques.

Figure 4

IV-3-2. Reprsentation normalise : Elles sont les mmes que pour les coupes usuelles, l'indication du plan de coupe est inchange. Les deux demivues sont toujours spares par un axe de symtrie, trait mixte fin (ou trait d'axe) l'emportant sur tous les autres types de traits.

Figure 5

Page - 8/15

Premire STI GE

Cours C1 : Le Dessin Technique

IV-4. Coupes partielles :

Elles permettent de dfinir uniquement quelques dtails du contour intrieur d'un objet. Elles vitent les nombreux tracs inutiles qui seraient engendrs par le choix d'une coupe complte. L'indication du plan de coupe est inutile dans ce cas. Remarque : un trait fin sert de limite aux hachures. Exemple : rainure de clavette usine dans un arbre.

Figure 6

IV-4. Coupes brises :

Les coupes brises sont utilises avec des objets prsentant des contours intrieurs relativement complexes. Elles apportent un grand nombre de renseignements et vitent l'emploi de plusieurs coupes normales. Le plan de coupe brise est construit partir de plusieurs plans de coupe usuels. IV-4-1. Coupe brise plans parallles : Le plan de coupe est construit partir de plusieurs plans de coupe classiques parallles entre eux. Pour ce cas la correspondance entre les vues est conserve. Principe : Figure 7

Principe de reprsentation : Figure 8

Figure 9

Page - 9/15

Premire STI GE IV-4-2. Coupe brise deux plans scants ou plans obliques :

Cours C1 : Le Dessin Technique

Le plan de coupe est constitu de deux plans scants. La vue coupe est obtenue en ramenant dans un mme plan tous les tronons coups des plans de coupe successifs. La correspondance entre les vues n'est que partiellement conserve. Les discontinuits du plan de coupe (artes ou angles) ne sont pas reprsentes.

Principe : Figure 10

Principe de reprsentation : Figure 11

Reprsentation normalise : Figure 12

IV-5. Sections :

On peut les considrer comme des vues complmentaires ou auxiliaires. Elles se prsentent comme une variante simplifie des vues en coupe et permettent de dfinir avec exactitude une forme, un contour, un profil en liminant un grand nombre de tracs inutiles. Les sections sont dfinies de la mme manire que les coupes : plan de coupe, flches, etc. IV-5-1. Principe : Dans une coupe normale toutes les parties au-del du plan de coupe sont dessines. Dans une section, seule la partie coupe est dessine, l o la matire est rellement coupe ou scie.

Page - 10/15

Premire STI GE Principe : Figure 13

Cours C1 : Le Dessin Technique Reprsentation normalise : Figure 14

IV-5-2. Comparaison entre coupe, demi-coupe et section : Dans une section, seule la partie coupe est dessine, l o la matire est rellement coupe. Dans une coupe, en plus de la partie coupe, toutes les parties visibles au-del du plan de coupe sont dessines. Dans une demicoupe, seule une moiti de vue est dessine en coupe, l'autre moiti reste en mode de reprsentation normal.

Figure 15

IV-6. Sections sorties et sections rabattues :

IV-6-1. Sections sorties : Ce sont des sections particulires. Les contours sont dessins en trait continu fort. Elles peuvent tre places : prs de la vue et relies celle-ci au moyen d'un trait mixte fin ("trait d'axe") (fig.16). ou dans une autre position avec lments d'identification (plan de coupe, sens d'observation, lettres) (fig.17).

Figure 16 Figure 17

Page - 11/15

Premire STI GE IV-6-2. Sections rabattues :

Cours C1 : Le Dessin Technique

Ce sont des sections particulires dessines en trait continu fin directement sur la vue choisie. Les indications (plan de coupe, sens d'observation, dsignation) sont en gnral inutiles. Pour plus de clart, il est prfrable d'liminer ou "gommer" les formes de l'objet vues sous la section.

Figure 18

V. Complment : Le vocabulaire usuel en dessin technique :

Page - 12/15

Premire STI GE

Cours C1 : Le Dessin Technique

VI. Les reprsentations en perspective :

Alors que le dessin technique normalis permet de reprsenter dans le plan un objet tridimensionnel, les reprsentations en perspective sont destines restituer une dimension spatiale lobjet. Elles dcrivent un objet tel que lil pourrait lapercevoir (figures suivantes).

Reprsentation filaire SolidWorks

Reprsentation ombre SolidWorks

Ce mode de reprsentation est utilis des fins pdagogiques ou didactiques pour faciliter la comprhension des formes ou du fonctionnement dun objet.

VI-1. La perspective cavalire :

Cest une projection oblique, paralllement une direction donne, sur un plan de projection parallle une face de lobjet. Les faces parallles au plan de projection se projettent en vraie grandeur (b = a = 1). Les artes perpendiculaires au plan de projection se projettent suivant des droites parallles nommes fuyantes : Angle de fuyante : = 45 Rapport de rduction sur les fuyantes : k = 0,5

Sur les faces non parallles au plan de projection, les cercles deviennent des ellipses.

Exemple : Doigt de pince en perspective cavalire Mthode de trac des ellipses en perspective cavalire

VI-2. La perspective isomtrique :

Les axes isomtriques sont 120 les uns des autres. Les dimensions parallles aux axes isomtriques sont multiplies par k = 0,82. Les cercles apparaissent en projection suivant des ellipses. Les grands axes sont gaux aux diamtres D des cercles que les ellipses reprsentent. Les petits axes sont gaux 0,58 D.

Exemple : Doigt de pince en perspective isomtrique Mthode de trac des ellipses en perspective isomtrique

Page - 13/15

Premire STI GE

Cours C1 : Le Dessin Technique

VII. Filetages - Taraudages :

VII-1. Filetages :

Un filetage est obtenu partir d'un cylindre sur lequel on a effectu une (ou plusieurs) rainure hlicodale. La partie pleine restante est appele filet. Filetage extrieur : On dit qu'une tige est "filete" et on l'appelle gnralement "vis". Cylindre de base Cylindre filet

Pas

Longueur filete Filetage intrieur : On dit qu'un trou est "taraud" et on l'appelle gnralement "crou".

Alsage de base Alsage filet Pas

d est appel le diamtre nominal de la vis. Il correspond au diamtre du sommet des filets. D est appel le diamtre nominal de l'crou. Il correspond au diamtre de fond de filets. Pour avoir un montage correct, il faut :

D=d

Le pas correspond la distance sparant deux points conscutifs de l'hlice situs sur une mme gnratrice. Il existe plusieurs sortes de filetages normaliss (voir guide), mais le plus courant est le "filetage mtrique ISO", dont le symbole est : M. Par exemple, un crou M10 est un crou de diamtre nominal D = 10 et possdant un filetage mtrique ISO. Il se montera sur une vis de d = 10 et de mme type de filetage.

VII-2. Reprsentation des pices filetes :

VII-2-1. Les vis : Le cylindre de base d'une vis est dfini par le diamtre nominal de la vis et la longueur sous tte. Il se reprsente, comme une pice lisse, en trait fort (trait n ), muni son extrmit d'un chanfrein (2). 1 Le cylindre passant fond de filet est reprsent en trait continu fin (3) sur la vue de face et en de cercle fin sur la vue de droite (3). La partie filete se termine par un trait fort (4). La longueur filete est normalise. Si la vis est cache, traits forts et traits fins deviennent tous interrompus fins.

d/10 d Longueur filete Longueur sous tte

d/10 45

Page - 14/15

Premire STI GE VII-2-2. Les crous ou les trous tarauds dbouchants :

Cours C1 : Le Dessin Technique

Le diamtre de perage Dp correspond au diamtre du foret qui a ralis l'alsage de base. Il est trac en trait fort (1), sauf en vue extrieure o il est cach. Le cylindre passant fond de filet se dessine en trait continu fin en vue en coupe, en de cercle en vue de cot, et en traits interrompus fins en vue extrieure (2). Il correspond au diamtre nominal D.

1

Dp

D/10

VII-2-3. Les trous borgnes tarauds : Le trou de perage, ralis par un foret, se dessine en trait fort en coupe (1). La longueur de perage est normalise. Le cne de perage est un cne d'angle au sommet gal 120 (2). Le cylindre passant fond de filet se dessine en trait fin en coupe (3), en de cercle en vue de cot. Son diamtre correspond au diamtre nominal D. La partie taraude se termine par un trait fort (4). La longueur taraude est normalise. En vue cache, traits forts et traits fins deviennent tous interrompus fins. Longueur de perage

3 1 3

Longueur de taraudage VII-2-4. Assemblage de pices filetes :

On vient de voir la reprsentation des lments filets vus sparment. Lorsqu'on les assemble, les filetages se conjuguent partiellement avec les taraudages. Un trait fort se superposerait alors un trait fin. Pour viter cela, on applique la rgle suivante : Les filetages sont toujours prioritaires par rapport aux taraudages

Diamtre du trou de passage

Implantation

L'implantation correspond la longueur de filets en prise entre les deux pices. Cette longueur normalise dpend du matriau du trou (la vis est le plus souvent en acier). On trouve sa valeur dans les guides. La vis ne se visse que dans la pice situe son extrmit. Un trou de passage doit donc tre pratiqu dans les autres pices. Son diamtre est normalis.

Page - 15/15

Vous aimerez peut-être aussi

- Cours Dessin DF-2021Document10 pagesCours Dessin DF-2021Bouabdellaoui saif ennasrPas encore d'évaluation

- Etau Orientable PDFDocument6 pagesEtau Orientable PDFTALMOUDI HEDIAPas encore d'évaluation

- PDF - Devoir1 - Groupe 4Document3 pagesPDF - Devoir1 - Groupe 4Simon HoudePas encore d'évaluation

- Tours de Magie Pour Enfants 4-8 AnsDocument13 pagesTours de Magie Pour Enfants 4-8 Anskhalidou100% (1)

- DDN - Guide - 2014Document31 pagesDDN - Guide - 2014KelvinatorPas encore d'évaluation

- TCP 02 Projection OrthogonaleDocument14 pagesTCP 02 Projection OrthogonaleYoussef Youri50% (2)

- Exercices Rapides de Dessin Industriel PDFDocument2 pagesExercices Rapides de Dessin Industriel PDFTommy33% (6)

- Cours Le Dessin Technique ProfDocument3 pagesCours Le Dessin Technique Profmanaa_saadeddine100% (27)

- Chapitre 1 Généralités Sur Le DIDocument9 pagesChapitre 1 Généralités Sur Le DIFranck Olivier TuoPas encore d'évaluation

- BEP - ET - Poitiers - 1998 - Page 3 - 4 - PRDocument2 pagesBEP - ET - Poitiers - 1998 - Page 3 - 4 - PRNassim Rabaoui100% (1)

- Correction-Devoir de Synthese N2-Voiture Pour enfants-2016-2TIDocument4 pagesCorrection-Devoir de Synthese N2-Voiture Pour enfants-2016-2TInassirPas encore d'évaluation

- Devoir de Contrôle N°1 (DP) - Technologie - 3ème Tech (2009-2010) MR Jemmali Hassen Main de RobotDocument4 pagesDevoir de Contrôle N°1 (DP) - Technologie - 3ème Tech (2009-2010) MR Jemmali Hassen Main de RobotArfaoui AymenPas encore d'évaluation

- CAP Zéro Coupe Tube - 2020Document4 pagesCAP Zéro Coupe Tube - 2020Rodolphe SounouPas encore d'évaluation

- 5 CorrigDocument11 pages5 Corrigjuliette ravinetPas encore d'évaluation

- SchemaDocument10 pagesSchemaAntoine PattynPas encore d'évaluation

- Controle Dessin Industriel Devoir N°1 CorrigéDocument2 pagesControle Dessin Industriel Devoir N°1 Corrigéxxraafat xxPas encore d'évaluation

- 2-Devoir de Controle N1-2AS-2021.31Document4 pages2-Devoir de Controle N1-2AS-2021.31Youssef Aouadi100% (1)

- Résumé-De-Cours Dessin D'ensembleDocument9 pagesRésumé-De-Cours Dessin D'ensembleatika kabouyaPas encore d'évaluation

- COURS - Coupes Et Sections ElevesDocument8 pagesCOURS - Coupes Et Sections ElevesMalick MbowPas encore d'évaluation

- 111 Dessin Industriel Normes ISO ANSI Rappel (1dpp) PDFDocument46 pages111 Dessin Industriel Normes ISO ANSI Rappel (1dpp) PDFYoussef YouriPas encore d'évaluation

- Devoir de Controle N3-1AS-2014-Blocage Des TubesDocument3 pagesDevoir de Controle N3-1AS-2014-Blocage Des TubesomatrPas encore d'évaluation

- VE Reglable TD PDFDocument4 pagesVE Reglable TD PDFMohammed BouchelarmPas encore d'évaluation

- Assemblage Par Vis Et Boulon PDFDocument2 pagesAssemblage Par Vis Et Boulon PDFbrahim_mdPas encore d'évaluation

- Devoir de Contrôle N°2 - Technologie Bride de Serrage Bride de Serrage - 1ère AS (2011-2012) MR HENI ABDELLATIF PDFDocument3 pagesDevoir de Contrôle N°2 - Technologie Bride de Serrage Bride de Serrage - 1ère AS (2011-2012) MR HENI ABDELLATIF PDFAnta diama sambePas encore d'évaluation

- Dessin TechniqueDocument2 pagesDessin TechniqueSousou SaidiPas encore d'évaluation

- Tct-Controle-N2 S2Document5 pagesTct-Controle-N2 S2Ayyub ShabibPas encore d'évaluation

- Cours Modelisation Des Liaisons eDocument7 pagesCours Modelisation Des Liaisons eMed Aymen Bensalem100% (1)

- devoirN2CotationFonctionelle2AsGriffe2012 PDFDocument4 pagesdevoirN2CotationFonctionelle2AsGriffe2012 PDFlassouedPas encore d'évaluation

- CHAP Dessin LES COUPES DUT DST ESP 2020Document10 pagesCHAP Dessin LES COUPES DUT DST ESP 2020Mamoudou Bah DIALLOPas encore d'évaluation

- Coupe CoursDocument6 pagesCoupe CoursZahi AekPas encore d'évaluation

- Dessin de Construction Mécanique Par M. NGOUPAYEDocument70 pagesDessin de Construction Mécanique Par M. NGOUPAYEChristian DinhoPas encore d'évaluation

- 6 - Bride de SerrageDocument3 pages6 - Bride de SerrageElmouden MustaphaPas encore d'évaluation

- TCP-02-Projection-Orthogonale P 13-40-ConvertiDocument28 pagesTCP-02-Projection-Orthogonale P 13-40-ConvertiHassan OujgliPas encore d'évaluation

- Schema Bouton PoussoirDocument1 pageSchema Bouton PoussoirAbdel ElouaerPas encore d'évaluation

- Serre Joint Dessin D'ensembleDocument1 pageSerre Joint Dessin D'ensembleAbdeslam Elmrabet100% (1)

- Chaine de Côte Cours Et TDDocument7 pagesChaine de Côte Cours Et TDriadhPas encore d'évaluation

- Bases Du Dessin Technique PDFDocument13 pagesBases Du Dessin Technique PDFThéodore Nlend100% (1)

- CHAP 2 ROULEMENTS (A) PDFDocument5 pagesCHAP 2 ROULEMENTS (A) PDFousmane0% (1)

- اختبار الفصل الثاني في التكنولوجيا للسنة الثانية ثانوي هندسة ميكانيكيةDocument8 pagesاختبار الفصل الثاني في التكنولوجيا للسنة الثانية ثانوي هندسة ميكانيكيةkingslimPas encore d'évaluation

- GM Activ 3scTDocument288 pagesGM Activ 3scTabderahmenbenammar29Pas encore d'évaluation

- 4 Robot de Soudage1Document10 pages4 Robot de Soudage1karima atik100% (1)

- EXERCICE10Document8 pagesEXERCICE10akouPas encore d'évaluation

- TCP-05-Rep-Projection-Orthogonale P 44Document1 pageTCP-05-Rep-Projection-Orthogonale P 44Jujo BugaPas encore d'évaluation

- La Cotation FonctionnelleDocument7 pagesLa Cotation FonctionnelleAbdelmajid AittalebPas encore d'évaluation

- Sujet - Lève Personne - ÉlèveDocument10 pagesSujet - Lève Personne - ÉlèveremivsnPas encore d'évaluation

- DS1 1AS 2022 Fin YoutubeDocument5 pagesDS1 1AS 2022 Fin YoutubeHoussam Had100% (2)

- Exercice Etau Pour MVDocument2 pagesExercice Etau Pour MVYoussef YouriPas encore d'évaluation

- Devoir+de+controle+N1-1 BackupDocument5 pagesDevoir+de+controle+N1-1 BackupRasmi Baananou50% (2)

- Devoir de Synthèse N°1 - Technologie - 2ème Sciences Exp (2018-2019) MR KMIMECH Adel PDFDocument7 pagesDevoir de Synthèse N°1 - Technologie - 2ème Sciences Exp (2018-2019) MR KMIMECH Adel PDFadnenPas encore d'évaluation

- Evaluation - Ajustements - Limiteur de Pression - Lves PDFDocument6 pagesEvaluation - Ajustements - Limiteur de Pression - Lves PDFHanane Tounsi50% (2)

- CH. 01 - Leçon 01 - LE DESSIN TECHNIQUE - 2° ISI - DPT CMI-ElèveDocument7 pagesCH. 01 - Leçon 01 - LE DESSIN TECHNIQUE - 2° ISI - DPT CMI-ElèveMOUSAVOU MORVANEPas encore d'évaluation

- Guidage Par CoussinetDocument7 pagesGuidage Par CoussinetMOUSAVOU MORVANEPas encore d'évaluation

- TD 3 181 PDFDocument5 pagesTD 3 181 PDFGhislain KouassiPas encore d'évaluation

- Vis - Boulon PDFDocument2 pagesVis - Boulon PDFAnonymous ww55t9CPas encore d'évaluation

- Cours Cotation DimensionnelleDocument2 pagesCours Cotation DimensionnelleYassine Elabdi100% (1)

- Dessin TechniqueDocument5 pagesDessin TechniqueHamrouni AnisPas encore d'évaluation

- Correction-Dessin de Définition PDFDocument14 pagesCorrection-Dessin de Définition PDFmohamed sedki chebbiPas encore d'évaluation

- Devoir de Controle N2-1as-2021-SerrageDocument3 pagesDevoir de Controle N2-1as-2021-SerrageRasmi BaananouPas encore d'évaluation

- Liaison Pivot PDFDocument5 pagesLiaison Pivot PDFKouki NizarPas encore d'évaluation

- Scénario - PEDAGOGIQUE-dessin de définitionSéance-L234Document2 pagesScénario - PEDAGOGIQUE-dessin de définitionSéance-L234Khalil YahyaouiPas encore d'évaluation

- Simulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysD'EverandSimulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysPas encore d'évaluation

- FreeCAD | étape par étape: Apprenez à créer des objets 3D, des assemblages et des dessins techniquesD'EverandFreeCAD | étape par étape: Apprenez à créer des objets 3D, des assemblages et des dessins techniquesPas encore d'évaluation

- Dessin Technique 101Document21 pagesDessin Technique 101Touriya MoukhlesPas encore d'évaluation

- TP Dessin Technique 6emeDocument6 pagesTP Dessin Technique 6emeMohsen Saidi50% (2)

- Cours 1Document7 pagesCours 1Djm AlgPas encore d'évaluation

- La Figure Complexe de Rey CM 2014Document5 pagesLa Figure Complexe de Rey CM 2014marieniakh44Pas encore d'évaluation

- Fiche Resume 7 Crpe Ecrit Dapplication Resume Programme 2021 c1 ArtsDocument2 pagesFiche Resume 7 Crpe Ecrit Dapplication Resume Programme 2021 c1 ArtsfloPas encore d'évaluation

- Firdaous Halima Fba FinalDocument19 pagesFirdaous Halima Fba Finaloulad-elmadani halimaPas encore d'évaluation

- Ete S 04 TD P PDFDocument2 pagesEte S 04 TD P PDFNicola Aborjayle0% (1)

- Feuillet Aec Dessin Cao DaoDocument2 pagesFeuillet Aec Dessin Cao DaoMo AmenPas encore d'évaluation

- Dans Quelle Mesure Les Stades Du Développement Définis Par Liliane Lurçat Concernant L'acte Graphique Sont-Ils Généralisables Et Opératoires ?Document82 pagesDans Quelle Mesure Les Stades Du Développement Définis Par Liliane Lurçat Concernant L'acte Graphique Sont-Ils Généralisables Et Opératoires ?LotfinacefPas encore d'évaluation

- Cat Vent - Lhomme22 01 2011Document66 pagesCat Vent - Lhomme22 01 2011hohestauffen1250Pas encore d'évaluation

- Contôle Rapide 3-RepDocument3 pagesContôle Rapide 3-Repisrael melchisedech100% (1)

- Fiche Formation AutoCAD Initiation 1Document1 pageFiche Formation AutoCAD Initiation 1Rabeh HELALI100% (1)

- EcritureDocument52 pagesEcrituretinasupf100% (2)

- Conception ArchitecturaleDocument9 pagesConception ArchitecturaleZaki SaiPas encore d'évaluation

- Le Petit PrinceDocument2 pagesLe Petit PrinceTheo SavuPas encore d'évaluation

- Enseigner Les SVT CommentDocument34 pagesEnseigner Les SVT CommentmohamedPas encore d'évaluation

- Les Différents Types de TraitDocument3 pagesLes Différents Types de TraitRoc parfait SamePas encore d'évaluation

- Psmir 1998 S4 191 0Document18 pagesPsmir 1998 S4 191 0kabam5734Pas encore d'évaluation

- Re Us Sir Un PortraitDocument39 pagesRe Us Sir Un Portraitnoelarandrianarisoa084Pas encore d'évaluation

- Fiche 6 - PROFIL EN LONGDocument8 pagesFiche 6 - PROFIL EN LONGAngelultima83100% (1)

- Comment Représenter L ArchitectureDocument7 pagesComment Représenter L ArchitectureSalma EL BouananyPas encore d'évaluation

- La CotationDocument28 pagesLa CotationmariflopedreboucardPas encore d'évaluation

- Résumé Du Chapitre 8Document1 pageRésumé Du Chapitre 8Mohamed AliPas encore d'évaluation

- Classeur 1Document11 pagesClasseur 1Oloufadé hafizPas encore d'évaluation

- 12 DEMAIN Vadot BollendorffDocument3 pages12 DEMAIN Vadot BollendorffGolden Tray MusicPas encore d'évaluation

- 1 DP Gina PaneDocument42 pages1 DP Gina PaneNerea Torres Martinez100% (1)

- Cours Complet COVADIS - Watermark PDFDocument217 pagesCours Complet COVADIS - Watermark PDFMaatallah HajamorPas encore d'évaluation

- Exo Corrige Dessin CoursDocument28 pagesExo Corrige Dessin CoursAdje EKLOUPas encore d'évaluation