Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

PFE IEEA Etude Sur Protections Numeriques

PFE IEEA Etude Sur Protections Numeriques

Transféré par

Nadjib GlueTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

PFE IEEA Etude Sur Protections Numeriques

PFE IEEA Etude Sur Protections Numeriques

Transféré par

Nadjib GlueDroits d'auteur :

Formats disponibles

FST Bni Mllal

SOMMAI RE

INTRODUCTION

1ERE PRESENTATION DOFFICE NATIONNAL DE LELECTRICITE

PARTIE:

I.HISTORIQUE... 4

II.PROCEDE DE LENERGIE ELECTRIQUE.. 5

1.La Production De lElectricit... 6

2.Le transport De lElectricit. 7

3.La Distribution De lElectricit 8

2EME DESCRIPTION DES POSTES

PARTIE :

I.DEFINITION 16

II.LA TRAVEE 16

1.Trave dun dpart HTou MT... 16

2.Trave dun transformateur .. 17

3.Les auxiliaires a courant alternatif 22

4.Les auxiliaires a courant continu 25

3EME ETUDE DE SYSTEME DE PROTECTION

PARTIE :

CHAPITRE I : Gnralits sur les protections

I.GENERALITE

1. Rle et fonctionnement de la protection dans le rseaux lectrique ... 29

2. Conditions que doit remplir un systme de protection ... 29

3. Structure dune protection... 29

4. Schma de principe dune protection . 30

II.RELAIS... 31

1. Dfinition 31

2. Dsignation dun relais 31

III.TECHNOLOGIE A RELAIS ELECTROMECANIQUE.. 32

1. Dfinition... 32

2. Principe de fonctionnement.. 33

3. Avantage et limites de la protection lectromcanique . 33

IV.TECHNOLOGIE A RELAIS STATIQUE.. 33

1. Dfinition 33

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 1

FST Bni Mllal

2. Principe de fonctionnement. 33

3. Avantage et limites de la protection statique. 33

V.TECHNOLOGIE A RELAIS NUMERIQUE.. 34

1. Dfinition.......... 34

2. Principe de fonctionnement.. 35

. 3. Avantage et limites de la protection numrique 36

CHAPITRE II : tude du systme de protection existant

. 1.Introduction. 37

. 2.Etude de systme existant........... 37

. 3.Les types de dfauts............ 38

. 4 .Les caractristiques de dfaut 39

. 5. Les consquences de dfaut.. 39

. 6. Les diffrents types des protections.. 40

. 7. Les protection contre les dfauts interne.. 41

. 8. Les Protections contre les dfauts externe 43

. 9. Recherche de terre rsistante. 45

. 10. Automatisme 46

. 11. Protection au niveau des postes rpartiteurs et de sectionnement........... 47

. 12. Protection au niveau des postes clients. .. 47

. 13. Prottection directionnelle. 48

CHAPITRE III : Rnovation des protections lectriques

. 1. Introduction . 49

. 2.Etude et choix de la technologie .. 49

. 3.Technologie analogique 49

. 4.Technologie numrique ........... 50

. 5.Choix de la solution . 50

4EME PARTIE Spcification Des Rglages Des Protections Des Postes Sources

. 1. Description... 52

. 2. Fonction........ 53

. 3. Mthode de calcul du rglage des protections.. 55

. 4. Rglage dun dpart.. 55

. 5. Calcul dimpdance.. 56

5EME PARTIE

CHAPITRE I : ETUDE DES INCIDENTS

I.INTRODUCTION... 61

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 2

FST Bni Mllal

II.ETUDE STATISTIQUE DES INCIDENTS 61

. 1. Etude des postes critiques. 62

. 2. Incident par dpart dclench . 63

CHAPITRE II : ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE

I.PROBLEMATIQUE... 66

1.objectifs escomptes 66

II.ELEMENT DETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE. 66

. 1. Cot de matriel de protection. 66

. 2. Pertes en nergie non distribue 69

. 3. Critres technico-conomique. 72

CONCLUSION.. 72

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 3

FST Bni Mllal

INTRODUCTION

Les rseaux lectriques reprsentent des investissements

considrables consentis par les compagnies dlectricit pour

alimenter leurs clients aux meilleures conditions de cot et de

qualit de service.

Pour des raisons techniques et conomiques videntes , il

nest pas possible de construire des rseaux exempts de dfauts de

fonctionnement.ils sont en particulier exposs aux agressions

naturelles comme la foudre et aux dfauts disolement.les rseaux

sont donc affects de perturbations qui peuvent mettre en cause la

prennit du matriel et la qualit du service rendu .Afin de

minimiser ce risque , on a affaire a un systme de protection

visant effectuer des taches avec un minimum defforts, un

maximum de prcision et un temps rduit, pargnant ainsi

lhomme leffort de taches pnibles toute en assurant la fiabilit et

la disponibilit des quipements du distribution de lnergie

lectrique.

La technologie de ces systmes de protection et

automatismes de lONE a volu ,depuis quelques annes, de

llectromcanique llectronique analogique ( statique) et enfin

au numrique dans le souci primordial est de rduire le cot

des quipements de contrle commande tout en amliorant la

qualit et la disponibilit de lnergie lectrique.

Dans ce cadre, le projet de la rnovation des protections et

automatisation des rseaux lectriques a t propos pour optimiser

lexploitation et la gestion des moyens de production.

Pour atteindre les objectifs dsirs nous tions amens dans

un premier temps tudier les schmas et les plans techniques pour

dterminer les besoins du systme afin de l'adapter aux matriels

existants et dans un deuxime temps proposer les solutions de la

rnovation des protections, en tenant compte de la sret de

fonctionnement exige et des contraintes dexploitation.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 4

FST Bni Mllal

Prsentation de lONE

I.LHISTORIQUE :

LOffice National dElectricit (ONE) est plac sous la tutelle du ministre de lnergie et des

mines. Il a t cr en 1963 par dahir lui rservant tous les droits de production et de distribution de

llectricit dans le royaume. Ainsi, lONE est un tablissement public caractre industriel et

commercial dot de lautonomie financire. Il est charg de grer la production, le transport et la

distribution de llectricit au Maroc.

La distribution de l'nergie lectrique est assure:

Soit directement par l'ONE, notamment en zone rurale et dans plusieurs centres urbains.

Soit par des Rgies Municipales ou Intercommunales, places sous la tutelle du Ministre de

l'Intrieur pour les grands centres urbains.

Les rseaux de distribution de l'ONE sont constitus de prs de 15 000 km en moyenne tension

et de 22 000 km en basse tension.

Le rseau de distribution des rgies et des oprateurs privs est de la mme importance que

celui de l'ONE d'un point de vue commercial.

La coordination de gestion de l'ensemble du rseau de l'ONE est assure partir du

Dispatching National, implant CASABLANCA et dot de moyens modernes permettant une

surveillance permanente et une exploitation optimale.

Les principales missions de l'ONE consistent :

Rpondre aux besoins du pays en nergie lectrique.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 5

FST Bni Mllal

Grer et dvelopper le rseau du transport.

Planifier, intensifier et gnraliser l'extension de l'lectrification rurale.

uvrer pour la promotion et le dveloppement des nergies renouvelables.

Et, d'une faon plus gnrale, grer la demande globale de l'nergie lectrique.

Toutefois, compte tenu d'une part des objectifs de l'ONE:

de satisfaire dans les meilleures conditions techniques et conomiques la progression de la

demande en nergie, sans cesse croissante,

de baisser les tarifs Moyenne tension et Haute tension pour atteindre des prix de l'nergie

lectrique compatibles avec les marchs concurrentiels du Maroc,

d'assurer au meilleur cot directement ou indirectement la couverture financire de

programmes d'investissements de plus en plus lourds et indispensables au dveloppement de

l'conomie du pays.

Devant la volont de dsengagement de l'tat d'autre part, l'ONE s'oriente vers l'approche qui consiste

avoir recours :

aux producteurs concessionnaires privs.

la coopration par les interconnexions des rseaux lectriques avec des puissance garanties.

.

ce qu'on appelle le financement des programmes d'conomies d'lectricit consistant opter

pour une politique plus vigoureuse et plus volontariste au niveau de la demande finale de la

consommation et la promotion de la cognration, tout en mobilisant, le plus possible, les

consommateurs pour le financement des projets qui sont intressants sur le plan des conomies

d'nergie.

aprs appel la concurrence,

la production doit tre destine exclusivement la satisfaction des besoins de l'ONE,

les conditions d'quilibre conomique initiales doivent tre maintenues pendant la dure de la

dite convention.

II. PROCEDE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

1.LA PRODUCTION DE LELECTRICITE

1.1. Le principe de production

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 6

FST Bni Mllal

Toutes les centrales lectriques produisent de llectricit grce des systmes

turboalternateur

Lnergie utilise dans les centrales lectriques est destine la mise en mouvement des

turbines.

la sortie de la centrale, lnergie est transporte sous haute tension.

1.2. Les diffrents types de centrale

Les centrales lectriques tirent leur nergie de diverses sources :

la combustion de matriaux organiques fossiles (ptrole, charbon, gaz) dans les centrales

thermiques classiques ou de matriaux nuclaires pour les centrales thermiques nuclaires

(Cette combustion sert vaporiser de leau ; la pression de la vapeur met en mouvement la

turbine.).

la force de leau dans les centrales hydrauliques.

la force du vent dans les centrales oliennes.

la force de la mer dans les centrales marmotrices.

2.LE TRANSPORT DE LLECTRICIT

2.1. Pourquoi transporter lelectricite sous haute tension ?

la sortie des centrales, la tension est leve de 10.5 kV une trs haute tension de

225 000 V laide de transformateurs lvateurs de tension.

Dans les lignes lectriques, ONE perd 5 p.100 de lnergie lectrique produite : dans les

fils lectriques qui possdent une rsistance non ngligeable (de lordre de 1 ohm par

kilomtre), une partie de lnergie lectrique se transforme en chaleur par effet Joule.

Cette perte dnergie serait encore plus importante si la tension ntait pas transforme en

une trs haute tension.

2.2. Les lignes lectriques

Plus dun million de kilomtres de lignes assurent le transport de llectricit des zones de

production aux zones de consommation.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 7

FST Bni Mllal

Une ligne lectrique trs haute tension pse 48 tonnes au kilomtre ; les lignes sont

supportes par des pylnes espacs denviron 500 m.

Le matriau qui compose les lignes est en gnral laluminium : un bon conducteur et un

matriau lger.

3.LA DISTRIBUTION DE LELECTRICITE

3.1. Une distribution adaptee aux besoins de chacun

Selon les besoins, ONE fournit une tension plus ou moins leve Soit en:

Basse tension : 400V/230 V.

Moyenne tension : 22 000 V/5500V.

Haut tension 60 KV/150KV.

THT 225KV/400KV.

3.2 Une distribution adapte selon les vnements

Llectricit ne peut tre stocke massivement ; il faut donc prvoir les consommations

dlectricit des usagers. Do des plans de prvisions de consommation 5 ans, 1 an,

1 semaine et 1 jour.

ONE doit tre capable de faire face rapidement tous les vnements imprvisibles :

dfaillance dune centrale, foudre sur les lignes, tempte, etc.

Les prvisions climatiques sont trs importantes.

En cas de catastrophes majeures, ONE peut se connecter des rseaux dlectricit

trangers. Il existe par ailleurs un march de lnergie lectrique, un pays pouvant vendre

un pays voisin ses surplus de production.

4. Prsentation de la division exploitation distribution de Bni Mllal :

4.1.La rorganisation et lorganigramme de lone :

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 8

FST Bni Mllal

Rorganisation ONE :

Aujourdhui, le paysage nergtique national est pleine mutation pour y faire face, LONE se doit

de faire preuve de vigilance stratgique et donc rajuster ses choix et options en fonction des donnes,

constamment changeantes.

LONE a mis en place une stratgie fonde sur quatre axes principaux savoir :

La recherche du kilowattheure le moins cher.

La diversification des sources dapprovisionnement.

Laccs universel llectricit.

Louverture linternational.

Afin datteindre les objectifs escompts et accomplir ses missions, lONE a choisi la mise en place

dune nouvelle organisation base sur la dcentralisation et la responsabilisation.

Cette organisation qui a t mise en place le 27 Fvrier 2007, vient pour donner lONE, les

structures susceptibles de lui permettre de rpondre aux mieux ses missions techniques,

commerciales et administratives.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 9

FST Bni Mllal

Organigramme de lONE :

Cest une organisation qui rhabilite le terrain, source de la cration de valeur, en lui accordant

plus dautonomie par la cration de dix Directions Rgionales rattaches au ple Rseaux et en leur

4.2.Organisation du ple rseaux

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 10

FST Bni Mllal

Dans le cadre de la dcentralisation territoriale le royaume a t subdivis en dix Directions

Rgionales :

Direction Rgionale de Tanger.

Direction Rgionale de Rabat.

Direction Rgionale dOujda.

Direction Rgionale de Mekhns.

Direction Rgionale de Fs.

Direction Rgionale de Casablanca.

Direction Rgionale de Bni Mllal.

Direction Rgionale de Marrakech.

Direction Rgionale dAgadir.

Direction Rgionale de Layoune.

Et quatre Directions siges :

Direction Projets et Rseaux .

Direction Ingnierie Rseaux .

Direction Oprateur Systme .

Direction VEP.

4.3.Direction rgionale de bni mellal :

Prsentation de la Direction Rgionale de Bni Mllal

La Direction Rgionale de Bni Mllal est une Direction oprationnelle du ple Rseaux, elle est

responsable du transport, de la distribution et de la commercialisation de lnergie lectrique, de

ltude, de la ralisation et de lexploitation des ouvrages HT, MT et BT dans la Wilaya de Tadla

Azilal et les provinces Khouribga et El Kalaa.

La spcificit socio-conomique de cette rgion, exige de la Direction, de satisfaire les attentes

grandissantes de la clientle, et participer activement aux grands chantiers mis en uvre par lONE.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 11

FST Bni Mllal

Elle comprend quatre Divisions oprationnelles :

Division Exploitation Distribution.

Division Exploitation Transport.

Division Technique.

Division Commerciale.

Prsentation de la Division Exploitation Distribution de Bni Mllal

La Division Exploitation Distribution rattache la Direction Rgionale de Bni Mllal comporte

deux Agences de Distribution : Bni Mllal et El Kalaa et un service de conduite Rgional, ainsi que

lappui maintenance.

LAgence de Distribution est un prestataire de service pour les Agences de Services. LAD est

gr par un Chef de Service qui a pour missions principales la gestion de la maintenance et

lexploitation des rseaux lectriques moyenne tension, basse tension, postes sources 60/22 KV et

postes MT/BT, la gestion des activits de comptage et relev en plus de lclairage public des

municipalits de Bni Mllal et Khouribga.

5. Organigramme de la division exploitation distribution Bni Mllal :

6. Mission du dpartement exploitation :

Les missions confies au DEX Bni Mllal sont :

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 12

FST Bni Mllal

La maintenance des rseaux moyenne tension des provinces Bni Mllal, Khouribga et

Azilal.

La maintenance des postes sources 60/22 KV et des postes de sectionnement provinces

Bni Mllal, Khouribga et Azilal.

La maintenance des postes de transformation et de livraison province Bni Mllal et

Khouribga.

Rception et mise sous tension des nouveaux ouvrages PERG, tiers et amnagement.

Pour assurer ces missions, l exploitation dispose du bureau technique et un ensemble dquipes :

Cinq quipes LMT (lignes moyennes tension) charges de lentretien prventif et curatif

du rseau MT : Bni Mllal, Fkih Ben Salh, Kasba Tadla, Khouribga et Azilal.

Une quipe TST/MT charge de la maintenance sous tension du rseau MT.

Une quipe contrle commande et une quipe poste qui sont charges de lentretien

prventif et curatif des postes sources 60/22 KV et postes de sectionnement.

Une quipe postes MT/BT charge de lentretien prventif et curatif des postes MT/BT

Bureau technique charg de :

L'analyse des incidents survenus sur le rseau .

Approbation des plans des postes clients et distribution .

La mise jour des schmas de rseau .

L'tablissement des programmes des travaux le rseau MT .

L'assistance technique des entreprises .

La gestion technique d'ouvrages .

Elaboration des appels doffre et examen technique.

Elaboration des projets de consigne dexploitation.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 13

FST Bni Mllal

7.Donnes gographiques :

La zone daction de lAD Bni Mllal est trs tendue est couvre le territoire des provinces :

Bni Mllal, Khouribga et Azilal, stendent, ainsi, sur une Superficie de 21 375 km2.

Les activits agricoles y compris llevage constituent lensemble de lactivit conomique, de ce

fait, les terres cultivables et les zones dlevage reprsentent une grande partie des superficies totales

des provinces.

Le niveau dindustrialisation reste faible par rapport aux villes industrielles, hormis limplantation

de lOCP Khouribga vu limportance minire de la rgion en gisement de phosphate.

Ainsi, le rseau moyenne desserve en majorit des rgions dominance rurale et se trouve par

consquent expos aux actes de vandalisme : casses disolateurs, jets de fils de fer et de corps

trangers sur les lignes MT ariennes.

8.Donnes techniques :

Les rseaux moyenne tension de lAD Bni Mllal est aliment par 11 postes sources 60/22 KV

par le biais de 48 dparts dune longueur totale de 3 586 Km environ.

Poste source Puissance en

Province Nombre de dpart Longueur en Km

60/22 kV MVA

Bni Mllal

2x40 6

Souk Sebt 2x20 5

Fkih ben Salah 2x20 5 1 798

Bni Mllal

Kasba Zidania 2x10 3

Kasba Tadla 2x20 6

Boujaad 2x05 3

798

Khouribga Oued Zem 2x20 4

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 14

FST Bni Mllal

Khouribga I 2x20 3

Afourer 2x10 7

Ait Ouarda 2x5 3 990

Azilal

Dmnate 2x20 3

380 MVA 48 3 586

Total STR

Evolution des rseaux moyenne tension sur les trois dernires annes :

2004 2005 2006

Anne

Taux Taux

Longueur Longueur Longueur

dvolution dvolution

Rseaux ariens 2 982 3 081 3.21 % 3 471 11.23 %

Souterrains 105 108 2.77 % 115 6.08 %

Total 3 087 3 189 3.20 % 3 586 11.07 %

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 15

FST Bni Mllal

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 16

FST Bni Mllal

I.DEFINITION :

Le poste HT/MT est une installation comportant de lappareillage lectrique et de transformation.

Il est destin desservir en nergie lectrique une rgion donne.

Limportance et le dimensionnement de ses installations dpendent de lnergie appele ou projete

dans un futur proche. On distingue plusieurs types de postes :

Le poste HT/MT est gnralement tlcommand par un centre de dispatching rgional ou tl alarm

vers un poste THT/HT.

Poste dinterconnexion (ou de coupure) : aliment par au moins deux lignes HT, il comprend

en gnral deux transformateurs HT/MT et au moins deux dparts MT.

Poste simplifi : poste destin seulement alimenter des abonns, aliment par une seule

ligne HT (en antenne) sans disjoncteur, peut avoir deux transformateurs HT/MT et un ou

plusieurs dparts MT.

Poste de livraison ou poste de rpartition : poste sans transformation, aliment par un dpart

MT, il dessert des abonnes par dautres dparts MT.

Poste mobile : poste conu pour tre transport et raccord au rseau pour une utilisation

normalement provisoire. Il est aliment par une ligne HT (en piqre ou en antenne) et il

alimente un rseau MT par une seule ligne.

Poste de coupure ou de sectionnement : poste auquel sont raccordes plusieurs lignes et

comportant des sectionneurs, des interrupteurs ou des disjoncteurs ainsi que des

transformateurs.

Poste de couplage : poste de coupure quipe de dispositifs permettant la reprise de la parallle

de deux parties dun rseau.

Poste de distribution : les transformateurs servent alimenter un rseau de distribution (HT,

MT ou BT).

Poste blind : poste ou les appareillages les barres et parfois le transformateur sont

entirement enfermes dans des enveloppes robustes.

Poste arien : poste dont le transformateur est install sur un ou plusieurs poteaux.

(exemple voir annexe n1).

II.LA TRAVEE :

1. Trave dun dpart HT ou MT :

Cest lensemble de lappareillage HT ou MT compris entre le jeu de barres et la ligne.

Elle commence depuis la liaison avec le jeu de barres et se termine laval du sectionneur gnral.

2. Trave dun transformateur :

Cest lensemble de lappareillage compris entre le jeu de barres HT et le jeu de barres MT.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 17

FST Bni Mllal

2.1.Equipement dune trave :

Equipement dune trave de dpart HT :(figure1)

La trave de dpart HT comprend :

Un jeu dclateur

Diviseur de tension capacitif

Circuit bouchon

Sectionneur de neutre

Un sectionneur daiguillage

Un jeu combin de mesure

Un disjoncteur

Un sectionneur gnral, quip gnralement dun sectionneur de mise

la terre.

Figure n1

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 18

FST Bni Mllal

Equipement dune trave de transformateur HT/MT : (Figure 2)

La trave de transformateur comprend :

Un sectionneur daiguillage HT.

Un disjoncteur HT.

Un jeu dclateurs.

Un transformateur de puissance.

Un circuit de neutre comportant :

Un sectionneur.

Une rsistance et un transformateur de courant.

Un jeu de transformateur de courant pour lalimentation de la protection

principale du transformateur.

Un transformateur auxiliaire (22000/380V) pour lalimentation des

services auxiliaires.

Un jeu de transformateur de courant pour lalimentation de la protection

arrive MT.

Un disjoncteur MT.

Un sectionneur d

aiguillage MT

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 19

FST Bni Mllal

Equipement dun jeu de barres HT ou MT :

Le jeu de barres est compos dun, de deux ou trois tronons. Il est :

Soit en tubes aluminium poss sur des isolateurs support (colonnes ou pillards).

Soit en cbles suspendus par chanes disolateurs lignes.

Le jeu de barres comporte un ou deux sectionneurs inter -barres suivant le nombre de tronons

installs.

Ces sectionneurs se manuvrent hors charge et permettent de trononner le jeu de barres et de

faciliter lentretien des ouvrages HT par partie.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 20

FST Bni Mllal

Equipement dune trave de dpart Mt :

La trave de dpart MT comprend :

Deux sectionneurs MT.

Un disjoncteur MT.

Un jeu de TC.

Un jeu dclateurs.

2.2.Les transformateurs:

2.2.1.principaux types :

Transformateur de puissance :

Cest un appareil abaisseur de tension et lvateur de courant qui garde constantes la frquence et la

puissance (cette dernire aux pertes prs).Comportant deux bobines. Un ct HT (primaire) et lautre

ct MT (secondaire), chaque bobine est compose dun certain nombre de spires selon la puissance

de lappareil.

Transformateur de courant (tc) :

Les transformateurs de courant sont constitus dun enroulement primaire isol au papier

imprgn suivant les techniques les plus rcentes. Les extrmits de cet enroulement primaire sont

raccordes la partie suprieure du transformateur.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 21

FST Bni Mllal

Ces transformateurs, sont destins lalimentation des compteurs, wattmtres, enroulement de

courant de relais secondaires et autres appareils de mesure et de contrle.

Transformateur de tension (TT):

Les transformateurs de tension sont gnralement monophass. Plusieurs ples indpendants

peuvent tre regroups en montage divers, deux types de branchement parallle sur le rseau sont

possibles :

Les TT avec les bobinages HT raccords entre phase et terre : le TT a un seul pole isol,

lautre tant mis la terre, lisolation est graduelle. Ce type est conu pour des tensions jusqu 800kv.

Les TT avec le bobinage HT raccord entre deux phases : le TT a deux ples isols. Ce type

est conu pour des tensions faibles jusqu 36kv.

Transformateur diviseur de tension :

Les transformateurs condensateurs de tension TCT jouent le mme rle de rducteur de

tension pour la mesure et la protection que les TT.

Leur diffrence par rapport aux TT est le remplacement de la bobine HT par une colonne de

condensateurs en srie raccords entre phase et la terre. Les lments de condensateurs sont enferms

dans un isolateur en porcelaine rempli dhuile isolante. La baisse dfinitive de tension se fait par un

TT lectromagntique bobin avec un ple isol et une bobine HT.

Ils sont utiliss pour lalimentation de lappareillage de tlcommunication dans la

tltransmission par ondes porteuses, avec possibilit de supporter la partie suprieure un circuit

bouchon dune masse et de poids important.

2.3. Le combine de mesure de courant et de tension :

Les transformateurs combins (TCTT) sont le regroupement dans la mme enveloppe dun TT et

dun TC. En pratique, cette opration est conomique et matriellement ralisable dans la gamme des

tensions 72.5 245kv pour montage extrieur.

2.3.1.Constitution :

Ils sont constitus essentiellement de :

Des enroulements : un transformateur possde au moins deux enroulements (bobines) en fil de

cuivre (ou laluminium) lune dite primaire dautre dite secondaire en files sur le

noyau.

Remarque : un transformateur peut tre utilis en diffremment des deux cts.

Lnergie prenant du rseau est applique au primaire denroulement secondaire est destin pour la

charge des tensions aux bornes du primaire et au secondaire sont toujours diffrentes.

Organes mcaniques :

la cuve :

- protection mcanique de la partie active

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 22

FST Bni Mllal

- contenance de lhuile dilectrique

- support de la partie active

- vacuation de la chaleur de la partie active

- manutention de lappareil

conservateur dhuile (ballonnet).

rservoir dhuile (8 12% du volume dhuile du transformateur).

traverses (bornes) HT et MT.

Arorfrigrants .

Dissipateur (assecheur) dair contenant de lactigel. La couleur rostre de lactigel est un

indicateur sur la prsence de lhumidit dans lhuile du transformateur.

2.5.Les appareils de coupure :

2.5.1.Le disjoncteur :

DFINITION:

Cest un appareil mcanique de connexion capable dtablir, de supporter et dinterrompre des

courants dans les conditions normales du circuit, ainsi que dtablir, de supporter pendant une dure

spcifie et dinterrompre des courants dans des conditions anormales spcifies telles que celles du

court-circuit. Le disjoncteur permet la protection contre les surcharges ; cest le rle du dclencheur

thermique qui peut dtecter de faibles surcharges.

LES PRINCIPAUX TYPES SONT (pour plus de detail voir annexe n1 diffrents types de

disjoncteurs) :

Disjoncteurs gros volume dhuile.

Disjoncteurs petit volume dhuile.

Disjoncteurs coupure dair comprim.

Disjoncteur coupure par procd ortho fluor (SF6).

Pour les mmes raisons que les disjoncteurs, les commandes galement sont de plusieurs types :

Commandes classiques ressort.

Commandes pneumatiques

Commande olopneumatique.

2.5.2.Le sectionneur:

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 23

FST Bni Mllal

DFINITION :

Le sectionneur est un appareil de sectionnement, de sparation et disolement. Sa fonction

principale est louverture visible, permettant la possibilit de verrouillage matriel dans une position

dtermine (ouverture ou fermeture).

Les sectionneurs sont dune grande varit pour une utilisation extrieure et intrieure. Le

principe de fonctionnement et le mode de sparation diffrent dune marque lautre.

La commande est gnralement manuelle ; Cependant, elle peut tre motorise (pour les

sectionneurs THT et HT).

LE MODE DE SPARATION :

Mouvement vertical

Mouvement par rotation latrale dune colonne

Mouvement par rotation latrale de deux colonnes

Mouvement par rotation latrale de trois colonnes

Mouvement rectiligne

LES CLATEURS :

Dispositif constitu de deux lectrodes dont lcartement peut varier et entre lesquelles samorce

une tincelle lorsquelles sont portes une diffrence de potentiel indtermine, qui est fonction de

leur cartement et du milieu les sparant.

2.5.3.Circuit bouchon :

Cest un circuit comportant une bobine et un condensateur branch en parallle, accorder une

frquence bien dtermin de telle sorte que cette impdance est faible pour cette frquence on dit que

ce circuit est passant par cette frquence. Par contre son impdance devient trs grande pour autre

frquence dintensit est maxi pour quil y a rsonance .

2.5.4.Diviseur de tension capacitif :

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 24

FST Bni Mllal

Rducteur capacitif sert fractionner une haute tension pour alimenter les appareils de mesure. Il joue

le rle dun transformateur de tension.

3. Les auxiliaires a courant alternatif :

3.1. Au niveau des postes HT/MT :

La source dalimentation est assure par un ou deux transformateurs MT/BT, appel

transformateur des services auxiliaires ou TSA en rgle gnrale chacun des TSA est raccord aux

bornes MT dun transformateur de puissance.

Lautomatisme permutation automatique des auxiliaires permet laiguillage de lalimentation

des services auxiliaires sur le transformateur en service.

N.B : les TSA ne fonctionnent jamais en parallle. Un verrouillage lectrique et mcanique est prvu

entre les contacteurs de la permutation automatique.

Pour les postes quips dun seul transformateur de puissance HT/MT, un seul TSA est utilis.

Les circuits pouvant admettre un temps de coupure rduit. Sans rpercussion sur le

fonctionnement correct des installations, par contre le mangue dalimentation prolonge sur ces

circuits est susceptible de provoquer des perturbations dans lexploitation du poste.

Ces circuits comprennent :

Les redresseurs qui assurent lalimentation des circuits continus et la charge des batteries

daccumulateurs.

Les moteurs des arorfrigerants, il est noter que les circuits dalimentation des

arorfrigerants des transformateurs doivent imprativement tre aliments lorsque le

transformateur correspondant est en service.

Les moteurs des disjoncteurs et sectionneurs, si ces derniers sont motoriss.

Les circuits dclairage du poste extrieur et des locaux industriels.

Les circuits dont la perte, bien que gnante, ne compromettent pas dans limmdiat lexploitation de

louvrage.

Ces circuits comprennent :

Le chauffage des btiments.

Les circuits dit force (ou circuit de puissance).

Le chauffage de lappareillage HT et MT.

3.2.Distribution des auxiliaires alternatifs :

La distribution de cette source alternative est assure de la faon suivante :

Un disjoncteur gnral est raccord aux bornes BT de chaque transformateur des services

auxiliaires.

La distribution des alimentations est assure partir des armoires des auxiliaires alternatifs

installes dans la salle des relais du poste, la liaison entre les armoires et le secondaire des

TSA est ralis en cble.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 25

FST Bni Mllal

Larmoire qui comporte un seul jeu de barres pour les postes HT/MT, assure la distribution de

lnergie sur plusieurs dparts protgs par des disjoncteurs divisionnaires. Ces disjoncteurs

sont quips dun contact de signalisation de dclenchement.

Deux armoires sont utilises dans le cas du poste THT/HT/MT :

q Une pour alimenter les circuits dits rseau , une coupure de courant sur ces circuits

non secourus ne gne pas lexploitation du poste.

q Une pour alimenter les circuits dits secourus dont la coupure, mme de courte

dure risque de perturber lexploitation des installations.

q Le contrle de ces circuits est assur par un relais manque de tension inclus dans le

relayage de la tranche gnrale, ou dans les tranches des services auxiliaires.

q La constitution des circuits auxiliaires courant alternatif, ainsi que le choix des

disjoncteurs de protection sont prciss sur le schma type. Les calibres des

disjoncteurs utiliss sont :

- 16A 60A pour les utilisations (chauffage, aro, etc.)

- 100A et 400A pour les arrives des TSA suivant la puissance nominale de ces

derniers.

4. Les auxiliaires courant continu :

4.1. source continue 127v :

Cette source est constitue par une batterie daccumulateurs associe un chargeur. La

batterie fonctionne normalement en flotting cest--dire avoir t charg, elle est maintenue en cet tat

par un chargeur qui fournit en mme temps le courant permanent absorb par linstallation.

Les pointes de courant correspondant un fonctionnement occasionnel de lappareillage du

poste sont assures par le chargeur dans la limite de ses possibilits, le complment tant fourni par la

batterie.

En cas de manque de courant alternatif entranant larrt du chargeur, la batterie assure elle

seule la fourniture du courant permanent est pointe de consommation.

Lors du rtablissement du courant alternatif, le chargeur assure autres fonctions normales,

fourniture du courant permanent et des pointes, la charge fond de la batterie.

Le rgime de flotting est automatiquement repris en fin de charge et ds rapparition de la

tension dalimentation. Dans le cas dune interruption dalimentation de faible dure survenue lors

dun fonctionnement normal en flotting, la tension de flotting est 124v, 127v, la tension de charge

fond est de 130.5v.

La capacit de la batterie se dtermine en faisant le calcul de consommation des diffrents

circuits courant continu, ce qui conduit rechercher le courant permanent absorb par linstallation

en service normal.

Le courant permanent absorb par linstallation en cas de panne de lalimentation a courant

alternatif, le courant de pointe maximal absorb par linstallation en cas de panne de lalimentation

courant alternatif, la dure de la panne de lalimentation a courant alternatif, il y a lieu de noter que les

valeurs habituellement retenues pour cette dure sont de 3 heures, 30 mn ou 15 mn selon le degr de

scurit de lalimentation courant que lon dsire.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 26

FST Bni Mllal

4.2. source continue 48v :

Les conditions dexploitation de la batterie 48v associe un chargeur sont identiques celle

indique pour la source continue 127v.

Toutefois le changement de rgime de fonctionnement du redresseur charg fond et en

flotting se fait manuellement :

- la tension de flotting est 51 53v.

- la tension de charge fond est 54v.

Alimentation des tranches :

Une tranche lectrique est constitue par lensemble de circuits de commande, de contrle ou de

protection de lune des lments suivants :

- Contrle gnrale ;

- Contrle du jeu de barres HT ;

- Contrle des traves de dparts THT, HT ou MT ;

- Contrle des traves de transfos HT/MT, THT/HT ou MT/BT ;

- Contrle des services auxiliaires ;

- Contrle de lensemble des installations MT, HT ou THT

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 27

FST Bni Mllal

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 28

FST Bni Mllal

Chapitre I

I.GENERALITE

La protection des quipements est un problme compltement diffrent o les considrations

conomiques seront primordiales.

En effet, la technologie actuelle peut protger les quipements lectriques de la plupart des

accidents qui pourraient se produire pendant l'opration d'un systme de distribution ou de gnration

d'nergie lectrique.

Le problme de la protection est quivalent celui de l'assurance et il faut valuer le risque en

fonction des cots de rparation anticips ou des dlais subir en cas de perte d'quipement.

Bien sr, si les quipements protger ont une valeur relativement petite par rapport au cot

de la protection, il sera probablement logique de ne pas protger.

L'exprience devient donc un atout majeur dans l'valuation du risque et la littrature signale

les rgles retenues par les plus expriments.

Les protections contrlent en permanence ltat lectrique et mcanique des quipements en

surveillant un certain nombre de :

grandeurs lectriques caractristiques (courants, tensions, frquence)

des combinaisons de ces grandeurs (puissances, impdances, etc.) ;

autres grandeurs : la pression dun fluide, la temprature

Tout dfaut doit donc tre :

dtect,

identifi,

et, louvrage affect, limin rapidement.

Cest lobjet des systmes de protections.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 29

FST Bni Mllal

1.Rle et fonction de la protection dans le rseau lectrique :

Les dispositifs de protection surveillent en permanence les installations lectriques dun

rseau (transformateur, jeu de barres, ractance , transformateur de tension, transformateur de

courant, lignes ,etc. .) et provoquent leur mise hors tension par ouverture des disjoncteurs qui

les encadrent lorsque ces lments sont le sige dune perturbation (Court-circuit , dfaut

disolement , coup de foudre , orage , etc).

Et CECI DANS le but de :

Protger le personnel contre les dangers lectriques.

Eviter les dtriorations de matriel

Limiter les contraintes thermiques, dilectriques, et mcaniques auxquelles est

soumis le matriel.

Prserver la stabilit et la continuit de service du rseau.

Protger les installations voisines contre leffet dinduction lors dun dfaut.

Donner des informations sur la nature des dfauts qui se produisent dans le

rseau lectrique (Consignateur dtat, perturbographe, EMS).

2. Conditions que doit remplir un systme de protection :

Une intervention correcte dune protection permet de rduire :

La propagation en cascade du dfaut.

Le cot de rparation des dgts.

Lindisponibilit du materiel.

Et pour quun systme de protection puisse accomplir convenablement les

taches qui lui sont assignes, il doit satisfaire les exigences suivantes :

Fiabilit : Dclenchement suite un dfaut rel (dcision sre)

Disponibilit : Cest la capacit de fonctionner lors de lapparition dun dfaut, ce qui

impose diverses procdures ou dispositifs pour sassurer que la protection est en tat

de marche.

Rapidit daction : Pour limiter les effets nfastes du dfaut

Sensibilit : Dtecter la moindre variation de grandeur surveiller

Consommation : Elle doit tre rduite

Slectivit : Dclenchement seulement des appareils encadrants le dfaut, de manire

maintenir sous tension les parties saines.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 30

FST Bni Mllal

Robustesse : capacit de rsister aux influences extrieures (champs magntiques,

vibrations, chaleur, humidit, pollution etc.)

Prcision :

Elle est exprime par lcart entre les valeurs extrmes de la grandeur de

mesure pour laquelle la protection fonctionne rellement aprs affichage des valeurs

de consigne (tolrance).

En gnrale les performances dun systme de protection dpendent des

facteurs suivants :

Un choix judicieux du type de protections dont les caractristiques sont bien

adaptes aux dfauts du rseau protg ; nature de rseau.

Une dtermination correcte des rglages et une maintenance la fois efficace et

conomique.

3. Structure dune protection :

Quelle que soit la technologie (lectromcanique, lectronique (statique)), la fonction

protection est ralise, avec trois lments fondamentaux :

des capteurs :

- rducteurs de mesure (TC et TT) fournissant des grandeurs lectriques,

utilisables par les protections, qui sont limage de celles sollicitant llment de protger,

- dtecteurs ce sont des quipement de contrle des grandeurs physiques telles

que la temprature, la pression, le niveau

un quipement de protection, comportant des fonctions de :

- mesure,

- surveillance,

- comparaison,

- temporisation, et logiques de traitement et de dcision.

un disjoncteur D, sa fonction est de transmettre et excuter des ordres issus de

lquipement de protection.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 31

FST Bni Mllal

4.Schma de principe des protections :

protection

arrive

protection

dpart

Renclencheur

Delestage

relestage

II.RELAIS

1.Dfinition :

Le relais est un dispositif action mcanique ou lectrique provoquant le fonctionnement des

systmes qui isolent une certaine zone du rseau en dfaut ou actionnant un signal en cas de dfaut ou

de conditions anormales de marche (alarme, signalisation,..).

2.Dsignation dun relais :

Un relais est dsign selon la grandeur surveille (tension, courant, puissance, frquence,

impdance,)

Relais maximum de courant RMA ou TA

Relais maximum de tension RMV ou TV

Relais minimum dimpdance RMZ ou TZ

Relais directionnel de puissance RDW ou TLW

Relais minimum de ractance RMX

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 32

FST Bni Mllal

3.Diffrents types de relais :

Il existe essentiellement trois classes de relais selon lorganigramme suivant :

Relais

Electromagntique Statique Numrique

Semi-conducteur Microprocesseur

Attraction

Induction

Noyau plongeur Balance

Cylindre

Disque

(les protections installes dans les postes sources annexe n2)

III.PROTECTIONS A TECHNOLOGIE ELECTROMECANIQUE

1.Dfinition :

Les premires protections utilises taient en technologie

lectromcanique, elles sont plus souvent de type PAK 412.

Elles se composent de quatre relais :

- deux relais de phase de type RMA 420 ;

- un relais de courant homopolaire de type RMA

422.

- Un relais temps indpendant de type RT 210,

ralisant la fonction de dclenchement temporis.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 33

FST Bni Mllal

2.Principe de fonctionnement :

Les relais lectromcanique reoivent les signaux analogiques (courants : 5A,

tensions : 100V) partir des rducteurs de mesures (Transformateurs de courant et

Transformateurs de tension ) , ces grandeurs lectriques attaquent les bobines du relais

pour tre transformer en forces magntiques. Ces forces actionnent, par lintermdiaire

des parties mobiles, les contacts des relais pour laborer des ordres de dclenchement

vers lextrieur (disjoncteur).

contacts du

circuit de

ressor

barreau

palette

conducteur

mobile du

Lorsque la bobine est alimente, elle cre un champ magntique qui attire la lamelle

mtallique. Lorsque la bobine nest plus alimente, la lamelle reprend sa position initiale grce un

ressort de rappel.

3.Avantage et limites de la protection a technologie lect romecanique :

Avantages

Comme cest expliqu ci - dessus, la protection technologie lectromcanique est

compose de relais et de contacts dont on connat les rles et le mode de

fonctionnement. Ainsi si la protection ne rponds pas correctement on peut faire un

diagnostique, relever llment dfaillant, gnralement cest un relais qui doit tre

chang ou un contact qui doit tre nettoy.

Inconvnients

Cest grce aux contacts instantans ou temporiss que lordre passe au disjoncteur pour

dclencher ou enclencher, cependant :

dune part ces contacts susent avec le temps ce qui influence ngativement la rponse

de la protection, cest invitable.

Dautre part, ils ont besoin de nettoyage de temps en temps, une action de maintenance

prventive qui nest pas prvu par le constructeur qui confirme que ses botiers sont

tanches, avec le temps mme les vis assurant ltanchit des botiers susent et ces

derniers deviennent moins tanches.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 34

FST Bni Mllal

Les relais de technologie mcanique ont connu une nette rgression vu lapparition

dautres technologies plus performantes, ceci explique le fait quils sont de plus en plus

rares dans le march, par consquent un changement de ce type de relais est devenu

coteux.

Les protections technologie lectromcanique ne possdent quun seul seuil de

rglage du courant et de temps, il est impossible de rgler indpendamment les courants

de court-circuit et de surcharge.

IV.PROTECTIONS A TECHNOLOGIE STATIQUE :

1.Dfinition :

Les protections amprmtriques de type statique sont composes de cartes de seuils

technologie et de relais lectromcaniques. La carte est constitue de plusieurs composants

lectroniques et de circuits analogiques. Ses composants sont disposs sur des circuits imprims.

Les grandeurs caractristiques sont mesures et traites de manire continue, le signal obtenu

par le rducteur de mesure est filtr, redress et transform en un signal continu proportionnel et

ce signal est compar ensuite la valeur de consigne et enfin on envoie la commande au relais

lectromcanique.

2.Principe de fonctionnement :

Le relais lectronique reoit les signaux analogiques (courants : 5A, tensions : 100V)

partir des rducteurs de mesure (Transformateurs de courant ;Transformateurs de tension) ,il les

convertis en signaux analogiques plus faibles par exemple (courants : 10mA, tensions : 5V).ces

signaux analogiques de valeurs faibles attaquent alors des composants lectroniques

(diodes, transistor, etc.) pour laborer des informations (contacts de dclenchements) vers

lextrieur du relais ( disjoncteurs).

3.Avantage et limites de la protection a technologie statique :

Avantages:

Lutilisation de la technologie analogique permet une circulation rapide et faible de

linformation, en nutilisant que des circuits imprims et des composants lectroniques

analogiques, on na plus les contraintes de contacts. On gagne, alors au niveau de la

prcision.

Un encombrement rduit .

Inconvnients:

Lutilisation de trois relais lectromcaniques implique quon peut toujours avoir des

problmes lis leurs contacts, comme dans le cas des protections lectromcaniques,

des problmes dusures par exemple.

Une dfaillance dans une de ses cartes ncessite son changement : solution coteuse.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 35

FST Bni Mllal

Les protections de type statique installes ne possdent quun seul seuil de rglage du

courant et de temps, il est impossible de rgler indpendamment les courants de court-

circuit et de surcharge.

V .PROTECTIONS A TECHNOLOGIE NUMERIQUE :

1.Dfinition :

Le numrique consiste transformer les grandeurs analogiques en numrique. Le signal

nest plus quune suite de 0 et de 1, une fois sous cette forme le signal peut tre copi et

transmis sans pertes car au lieu de transporter un signal dont lamplitude doit varier fidlement

loriginal on transporte un signal form de seulement deux amplitudes. Ainsi lorsquun parasite

perturbe un signal analogique, en numrique ce parasite naura aucun effet. Aprs un transport

et un stockage en numrique le signal devra revenir sa forme analogique. La protection

numrique est constitue dun ensemble de cartes base de combinatoires logiques qui traitent

les donnes sous leurs formes numriques, dun convertisseur analogique num rique et dun

convertisseur numrique analogique.

2.Principe de fonctionnement :

La protection numrique traite le signal analogique reu par le transformateur de

courant rien quavec des combinatoires logiques au sein du Microprocesseur, ce qui ncessite un

convertisseur Analogique Numrique avant traitement des donnes pour convertir le signal

analogique dentre en signal numrique et un Convertisseur Numrique Analogique aprs ce

traitement pour convertir le signal numrique de sortie en signal analogique.

Ainsi on peut prsenter le schma de fonctionnement global simplifi des protections

numriques comme ce qui suit :

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 36

FST Bni Mllal

3.Avantage et limites de la protection a technologie numrique :

Avantages:

Une trs bonne prcision

Le systme indiquent les valeurs atteintes par les courants phase et terre linstant

de la coupure ;

La fonction optionnelle de communication permet de raliser des tlrglages, les

tlmesures, les tlsignalisations et les tlcommandes au moyen dune liaison

deux fils avec un superviseur pour obtenir une conduite centralise.

Ltablissement des rglages et les essais sont facilits : les valeurs de courant et de

tension primaires sont donnes en lecture directe ;

Encombrement trs rduit, le montage est limit seul appareil ;

Elles possdent deux seuils de rglage du courant et de temps do la possibilit de

rgler indpendamment les seuils du courant de court-circuit et surcharge ;

Elles nont besoin daucune maintenance;

Une bonne fiabilit et sret de fonctionnement : elles nont pas besoin dessais de

vrifications, un signal prviens quand il sagit dun problme au niveau de la

commande ;

Elles possdent une option qui vite le problme de cumul de temps ;

Elles disposent dune recherche de terre individuelle dans le mme dispositif que la

protection maximum de courant.

Inconvnients:

Il faut changer carrment une carte en cas de dfaillance, cest une solution coteuse.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 37

FST Bni Mllal

Chapitre II

PROTECTION MT AU NIVEAU DES POSTES SOURCES (60/22KV)

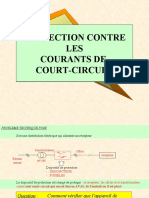

I.ETUDE DU SYSTEME DE PROTECTION EXISTANT :

1.Introduction :

Aprs avoir cit quelques gnralits sur les protections, lobjet de ce chapitre est de dcrire le

mode de fonctionnement des quipements de protection dans les postes 60/22KV afin de dfinir par

la suite les besoins en matriel de protections Pour pouvoir valuer la rnovation du systme de

protections des groupes. Cest pour cela quon a jug quil est ncessaire de mener une tude du

matriel existant et de recenser les dysfonctionnements constats.

2.tude du systme existant :

Le matriel du systme de protection existant est dune technologie trs ancienne et prsente

quelques difficults pour les intervenants, (la dure des interventions est parfois relativement longue et

ncessite un nombre important de schmas et de vrifications rigoureuses pour la localisation et la

matrise de lorigine des dfauts initiateurs).

Le systme de relayage est caractris par un encombrement dans les quipements (voir figure

A), complexit dautomatisme, problmes de maintenance, dures dinterventions longues, moyens de

bord complexes (schmas et plans) et ncessite la disponibilit en permanence des intervenants.

En plus le rglage des seuils de fonctionnement est difficile, la consommation dnergie est

sensiblement importante et le systme prsente des affaiblissements de sensibilit par le vieillissement

des diffrents organes des relais.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 38

FST Bni Mllal

Le rle du systme de protection existant est dassurer la protection contre les dfauts de nature

lectrique et mcanique.

II.LES DIFFERENTS TYPES DE DEFAUTS

Les types de dfauts existants peuvent tre classs en deux catgories :

1.Dfauts dorigine externe

1.2. origine mcanique :

Cest le cas de la rupture dun support, dun conducteur ou dun isolateur sur une ligne

arienne, mais on peut aussi classer dans cette catgorie les amorages dus aux contacts de branches,

de brindilles ou mme doiseaux avec les conducteurs ; pour un cble souterrain, un exemple typique

est constitu par la dtrioration rsultant dun coup de pioche.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 39

FST Bni Mllal

1.2.origine atmosphrique :

Cest le cas de la foudre qui frappe les conducteurs dune ligne ou dun poste ou tombe dans

leur voisinage immdiat ; on peut aussi inclure dans les dfauts dorigine atmosphrique les amorages

qui rsultent des dpts conducteurs accumuls sur les isolateurs (dpts salins ou base de charbon).

2.Dfaut dorigine interne :

Ce sont les dfauts qui prennent naissance dans les rseaux eux-mmes sans tre justifis par

aucune cause extrieure ; cest, par exemple, le cas des surtensions dues des phnomnes de

rsonance, de ferrorsonance ou douverture de circuits lectriques en charge.

III.LES DEFAUTS AFFECTANT LE GROUPE

Les dfauts affectant la bonne marche du groupe sont classs en deux catgories :

Dfauts dorigine externe :

Les surtensions (maximum de tension).

Les surintensits (maximum de courant).

Les variations de frquence (maximum et minimum de frquence).

Les dsquilibres .

Les survitesses .

Dfauts dorigine interne :

Les diffrentielles entre phases.

Augmentation de la temperature.

Manque de pression.

1.Les dfauts affectant le transformateur :

Un transformateur de puissance peut tre soumis deux types de dfauts :

Les dfauts internes : court-circuit entre spires ou entre enroulement et la cuve du

transformateur, dfaut sur le circuit magntique ou mauvais fonctionnement du

systme de refroidissement, augmentation ou diminution du niveau dhuile (Les

dfauts Buchholz) ou dfaut sur le rgleur de charge ;

Les dfauts externes : court-circuit sur le rseau qualimente le

transformateur : surcharge, surtension due la foudre ou un dfaut du systme

de rgulation.

2.Caractristiques des dfauts :

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 40

FST Bni Mllal

Les dfauts qui se manifestent sur les rseaux de distribution peuvent tre momentans ou

permanents.

2.2.Classement des dfauts :

2.2.1.Dfinitions :

Le classement actuel des dfauts se fait en fonction de la faon dont ils sont traits par les

automatismes de reprise de service (renclencheurs) :

Dfauts auto-extincteurs : ils disparaissent naturellement avant fonctionnement des

protections, en une dure infrieure environ 100 ms.

Dfauts fugitifs : ils ncessitent le fonctionnement des protections et sont limins par les

automatismes de reprise de service aprs une ouverture d'environ 0,3 s ou par le disjoncteur

shunt (voir paragraphe 5.6).

Dfauts semi-permanents : ils ncessitent le fonctionnement des protections et sont limins

par les automatismes de reprise de service l'issue du 1er ou du 2me renclenchement lent

(voir Annexe n3).

Dfauts permanents : ils ne sont pas limins par les renclenchements et ncessitent une

intervention de l'exploitant car ils exigent une rparation du rseau. Ils correspondent, par

exemple, la rupture dun support, dun conducteur ou dun isolateur sur une ligne arienne

et la dtrioration dun cble souterrain quelle quen soit a cause.

2.2.2.Consquences des dfauts

Les dfauts peuvent avoir plusieurs sortes de consquences.

Echauffement

Les courants de court-circuit conscutifs aux dfauts peuvent provoquer des chauffements

anormaux, particulirement dans les cbles souterrains MT pour lesquels les changes calorifiques

avec lextrieur sont assez limits.

Destructions provoquees par les arcs

Le contournement par les arcs des chanes disolateurs peut entraner la destruction de celle-

ci ; de mme, lors du claquage dun cble souterrain, larc peut fondre le cuivre et le plomb : cette

fusion est dautant plus important que la dure dlimination du dfaut a t longue.

Explosion de disjoncteurs

La valeur importante atteinte par les courants de court-circuit peut provoquer lexplosion de

disjoncteurs, particulirement si ceux-ci sont dun type ancien et sont placs sur des rseaux M.T.

aliments par des transformateurs HT/MT de grande puissance.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 41

FST Bni Mllal

Efforts electrodynamiques

Le matriel qui supporte le passage de cot circuit trs intenses est soumis des efforts

lectrodynamiques importants ; en particulier, les jeux de barres, les supports disolateurs, les

enroulements de transformateurs peuvent tre dforms ou avaris si leur rigidit mcanique ne

prsente pas des garanties ncessaires.

Perturbations dans les lignes telecommunications

Lorsquune ligne M.T. emprunte un trajet parallle a celui dune ligne de tlcommunication,

il peut arriver quen cas de dfaut la terre sur la ligne M.T., une f..m. induite proportionnelle

lintensit du courant de dfaut apparaisse dans le circuit constitu par le sol et la ligne de

tlcommunication ; cette f..m. peut tre dangereuse pour les installations tlphoniques et pour le

personnel qui les exploite.

Chute de tension

Les courants de court-circuit provoquent de brusques variations de tension, non seulement sur

la ligne mauvaise, mais aussi sur les lignes adjacentes.

III.LES DIFFERENTS TYPES DES PROTECTIONS

Selon la gravit des dfauts qui peuvent se produire, on distingue :

Les protections provoquant les signalisations :

Elles surviennent en cas des dfauts minoritaires qui nempchent pas la continuit de

lexploitation. Elles dclenchent une sonnerie et donnent une signalisation.

Les protections provoquant larrt lectrique :

Elles surviennent en dbranchant les parties lectriques des groupes (disjoncteur et contacteur

dexcitation).

Les protections provoquant larrt total :

Elles interviennent lors des dfauts lectriques graves pouvant endommager linstallation et les

dfauts mcaniques. Elles entranent larrt immdiat du groupe par la fermeture du cercle de

vannage, louverture du disjoncteur 150 kV et louverture du contacteur dexcitation.

Les protections provoquant la protection incendie :

En cas de dtection dincendie, le systme de protection mit des jets deau ou de CO2.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 42

FST Bni Mllal

1.Protection contre les dfauts internes

Protection masse cuve

Son principe est bas sur lisolement de la cuve par rapport la terre et la dtection du

courant qui transite sur la seule liaison reliant la cuve du transformateur la terre par

lintermdiaire du TC tore install sur cette dernire. Ceci survient en cas de court-circuit entre

enroulement et la cuve ou en cas de contournement de bonnes dune traverse.

Cette protection du type amprmtrique a une action instantane et est rgle,

gnralement 60% du courant nominal du transformateur ct 60KV.

Protection buchholz

Cette protection est sensible tous les dfauts internes qui provoquent un arc lectrique

tels que :

- Claquage ;

- Dtrioration des circuits magntiques ;

- Echauffements anormaux provoquant la dcomposition de lhuile.

Le principe de cette protection est bas sur la dtection du dgagement gazeux provoqu

par la dcomposition de lhuile suit la survenue de dfauts lintrieur du transformateur.

Contrle de la temprature

Les transformateurs de puissance sont quips par des sondes thermostatiques pour le

contrle de la temprature.

On distingue:

- Une sonde thermostatique rgle 80C. Son action entrane une

signalisation sur llvation de la temprature.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 43

FST Bni Mllal

- Une sonde thermostatique rgle 90 ou 100C. Son action entrane

instantanment le dclenchement du transformateur.

- Deux autres sondes, rgls respectivement 65C pour le dmarrage

des arorfrigrants de rserve et la commande de leur arrt.

Protection contre le manque de la circulation dhuile

Le fonctionnement des pompes de circulation dhuile de refroidissement des

transformateurs est contrl par lintermdiaire de clapets dont la position indique la circulation

dhuile ou larrt des pompes. Ces clapets actionnent des contacts pour signaler au bout de 5

minutes le manque de circulation dhuile.

Ce dispositif est associ un relais ampremtrique qui contrle la charge du

transformateur. Lensemble provoque le dclenchement du trnasformateur aprs une

temporisation de 20 mn, en cas darrt de fonctionnement des pompes et lorsque la charge du

transformateur est suprieure 20% de la charge nominale.

2.Protection contre les dfauts externes :

Les transformateurs HT/MT sont quips dune protection ampremtrique ct

moyenne tension contre les dfauts polyphass. Cette protection est constitue par deux relais de

phase aliments par les TC busching installs sur les bornes de sortie moyenne tension du

transformateur.

Cette protection a pour but :

- de protger le transformateur et la liaison reliant le transformateur et le

jeu de barres contre les dfauts polyphass .

- de secourir la protection arrive transformateur et les protections des

dparts MT.

- De protger le transformateur contre les surcharges.

Pour cela, elle est rgle 120% du courant nominal du transformateur et temporise

2,5s pour assurer la slectivit avec la protection arrive transformateur. Son fonctionnement

entrane le dclenchement des disjoncteurs HT et MT.

Dautre part, ces transformateurs sont quips contre les dfauts la terre par une

protection neutre ct 22KV. Cette protection est compose dun relais ampremtrique

aliment par le TC install sur la connexion de mise la terre du neutre.

Ce relais contrle le courant rsiduel qui circule dans le neutre 22KV du transformateur

au moment dun dfaut la terre.

Cette protection est rgle de la mme manire que le relais homopolaire de la

protection arrive transformateur et permet de :

- protger la rsistance de mise la terre du neutre

- secourir la protection arrive transformateur.

- protger le transformateur HT/MT contre les dfauts la terre.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 44

FST Bni Mllal

Protection arrive moyenne tension

On entend par arrive MT, la partie qui se situe entre le transformateur HT/MT et le jeu

de barres MT.

La protection de cette partie est une protection amprmtrique constitue par deux relais

de phase et un relais homopolaire ainsi quun relais de temporisation.

Elle est alimente par les TC installs sur larrive du transformateur HT/MT et a pour

but :

De secourir les protections amprmtriques des dparts moyenne

tension en cas de dfaillance de leur protection ou en cas de refus

douverture de leur disjoncteur suite une sollicitation de protection.

De protger le transformateur et le jeu de barres contre les dfauts

survenant sur les barres.

Les relais de phases sont rgls gnralement 120% du courant nominal du

transformateur.

Le relais homopolaire est rgl une valeur suprieure au courant maximal de rglage

des relais homopolaires des dparts MT.

Pour assurer la slectivit avec les protections des dparts MT, la protection de larrive

est temporise 2s ; son fonctionnement est suivi par le dclenchement du disjoncteur haute

tension aprs une temporisation de 0,5s en cas o le relais restait sollicit.

Protection dpart moyenne tension

La protection des dparts MT qui sont tous en antenne, est assure par un ensemble

amprmtrique constitu par :

Deux relais de phase qui permettent de protger la ligne contre les dfauts polyphass et

les surcharges qui peuvent laffecter. Ils sont rgls en fonction de la charge maximale

transite et de la tenue du conducteur de la ligne.

Un relais homopolaire aliment par le courant rsiduel rsultant de la somme des trois

courants qui transitent sur les trois phases. Ce relais permet de dtecter les dfauts la

terre et est rgl une valeur suprieure au :

- Courant capacitif de la ligne afin de rester indiffrent aux dfauts

survenant sur les autres dparts MT.

- Seuil de sensibilit des transformateurs de courant, ce seuil est de

lordre de 6% du courant nominal du TC pour ne pas tenir compte de la

dispersion des caractristiques de ces lments.

Un relais de temporisation sollicit soit par les relais de phase, soit par le relais

homopolaire. Il est rgl gnralement entre 1 et 1,5s pour assurer la slectivit avec les

autres protections installes en aval.

3.Recherche de terre rsistante :

Gnralit

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 45

FST Bni Mllal

Les protections slectives utilises sur les dparts MT possdent un certain seuil qui ne

leur permet pas la dtection des dfauts phases-terre rsistants. Il est donc indispensable de les

complter par un dtecteur constitu par un relais de courant ultrasensible aliment par un

transformateur de courant spcial dont le primaire est branch en srie dans la mise la terre du

neutre du poste.(voir fig)

Principe de fonctionnement

Le dtecteur de terre rsistance met deux ordres distincts :

Le premier temporis 1,5s attaque une barre gnrale unique au poste qui est

ventuellement aiguille par le commutateur T.S.T pour dclencher dfinitivement le

dpart MT dans le cas o ce dernier est exploit en rgime spcial ;

Le deuxime temporis de 15 20 secondes attaque :

- soit une signalisation <<terre rsistance>> temporis, dans ce cas la

recherche du dpart en dfaut seffectue manuellement par lexploitant

localement ou par tlcommande lorsque le poste est tlconduit .

- soit le dispositif de recherche de terre rsistance qui entame

lexploitation des dparts MT suivant lordre prtablit.

Larrive de lordre sur chaque dpart met en route les automatismes situs sur ce dpart

(Renclencheurs rapide et/ou lent).

Si le dfaut ne se trouve pas sur un des dparts, il est soit sur le jeu de barres soit sur

larrive du transformateur en service. Dans ce cas le dispositif de recherche automatique

provoque le dclenchement du disjoncteur de larrive MT du transformateur, et si le dfaut

persiste, il provoque le dclenchement du disjoncteur HT du transformateur en service aprs une

temporisation (en gnral de 0,5s).

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 46

FST Bni Mllal

Le dfaut tant limin, le dispositif sarrte sur la position correspondant au dpart en

dfaut pendant trois minutes avant de revenir sa position de repos, sans dclencher aucun autre

disjoncteur.

Si un nouveau dfaut se produit sur un dpart dj explor et que le dispositif ne soit pas

revenu sa position de repos, il termine le premier cycle et effectue un deuxime cycle de

recherche en vitant de dclencher les arrives transformateurs avant la fin du deuxime cycle.

4.Automatismes :

Le dispositif de renclenchement est constitu par un renclencheur MT associ la

protection amprmtrique.

Renclenchement automatique rapide

Il a pour but dliminer les dfauts monophass et polyphass.

Il est associ aux protections et au disjoncteur de chaque dpart et a pour but dliminer

les dfauts monophass et polyphass. Ce dispositif :

est en route par les contacts instantans des relais maximum de courant.

provoque le renclenchement rapide du disjoncteur de faon ce que le temps

disolement du dpart en dfaut soit de 0,3s (meilleur compromis entre lintrt vident

dun renclenchement aussi rapide que possible pour lensemble des utilisateurs et la

ncessit de laisser le rseau hors tension suffisamment de temps pour que le trajet de

larc soit dionis) ;

se verrouille aprs un enclenchement pendant un temps suffisant pour permettre dune

part, en cas de dfaut persistant, le dclenchement temporis du disjoncteur et la mise

en route du dispositif de renclenchement lent, et lautre part, le rarmement ventuel

de la commande lectrique du disjoncteur ;

nintervient pas lors des manuvres du disjoncteur commands autrement que par les

systmes de dtection des dfauts.

Renclenchement automatique lent

Ce mode de renclenchement a pour but de rduire, dans toute la mesure du possible,

les rpercutions dues aux dfauts semi-permanents. Ces dfauts possdent la proprit de

rapparatre aprs un cycle de renclenchement rapide du disjoncteur du dpart.

En pratique, on prend une temporisation de 30 secondes.

Le dispositif de renclenchement lent doit donc :

Etre mis en marche par les contacts temporiss (0,5s environ) des dispositifs de

dtection et verrouiller, ds sa mise en marche, le dispositif de renclenchement rapide.

Provoquer un seul renclenchement du disjoncteur du dpart au bout de 30s

Se verrouiller en cas de dfaut permanent

5.Protection au niveau des postes rpartiteurs et de sectionnement :

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 47

FST Bni Mllal

Les dparts issus du poste de sectionnement sont gnralement quips de la mme

protection que celle du poste source. La slectivit entre ces protections et celles du poste source

se fait par le courant et le temps.

Le renclenchement adopt est soit un ou deux cycles lents. Le cycle rapide nest pas

utilis dans le poste de sectionnement pour laisser celui du dpart du poste source deffectuer

une tentative de reprise de service (aprs un court dlai de 0,3s).

La dtermination des rglages des protections des dparts aux postes de sectionnement

est identique celle des dparts aux postes sources.

Par contre les dfauts rsistants ne sont pas dtects et limins au niveau des postes de

sectionnement, cest la protection du poste source qui sen charge.

6. Protection au niveau des postes clients :

Les protections au niveau des postes clients sont constitues dun interrupteur associ

des fusibles MT ou disjoncteur actionn par un systme de dtection de dfaut et dordre

(Transformateur de courant et relais de protection). Le choix est dtermin par la puissance

transformer.

Les solutions comportant un disjoncteur sont retenues quand la puissance dpasse

1000KVA en 22 KV.

La cellule de protection gnrale assure la mise hors tension de linstallation de

lutilisateur en cas de dfaut ou de travaux sur son circuit.

Dans le cas de lutilisation dun disjoncteur, les protections sont rgles sur la plus

petite des valeurs Icc(biphas) ou 8.In avec une temporisation rgle en gnral sur 0,3s. In est

ici gal la somme des intensits susceptibles dtre appeles par linstallation. Ces rglages

sont effectus par lONE et inaccessible lutilisateur.

7. Protection directionnelle :

Le rle fondamental des protections dun rseau lectrique est de dtecter un dfaut

lectrique et de mettre hors tension la portion du rseau qui est le sige de ce dfaut - portion

la plus limite possible.

La protection directionnelle permet de discriminer la partie du rseau en dfaut mieux

que ne le fait une protection maximum de courant. Elle est ncessaire en cas de dfaut :

en prsence de plusieurs sources.

si boucles fermes ou cbles en parallles.

en neutre isol pour les retours de courants capacitifs.

Ainsi, dans la situation dun rseau deux sources illustre par la figure 1,les protections

maximum de courant dclencheraient.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 48

FST Bni Mllal

Les protections directionnelles de courant sont

capables de ne dclencher que larrive en dfaut. Cest la

mesure du sens dcoulement du courant, cest--dire la

mesure du dphasage entre courant et tension, qui permet de

dtecter la direction dans laquelle se trouve le dfaut.

applications :

Les protections directionnelles sont utiles sur tout lment du

rseau o le sens dcoulement de lnergie est susceptible de

changer, notamment lors dun court-circuit entre phases et/ou

dun dfaut la terre (dfaut monophas).

la protection directionnelle de "phase" est installe pour

protger deux liaisons exploites en parallle, une boucle

ou une portion de rseau reliant deux sources dnergie (

fig. 2).

la protection directionnelle de "terre" est sensible au sens

dcoulement du courant la terre. Ds lors que le

courant de dfaut phase-terre.se rpartit entre plusieurs

systmes de mise la terre(dtail voir Annexe n 3), il est

ncessaire dinstaller des protections directionnelles de

terre.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 49

FST Bni Mllal

Chapitre III

I. RENOVATION DES PROTECTIONS ELECTRIQUES

1.Introduction :

Afin de remdier aux inconvnients prsents par le systme existant et afin dtablir ce qui

suit :

Rduction de tche de maintenance ;

Scurit des groupes et les installations annexes ;

Disponibilit de pices de rechange ;

Dans ce chapitre, nous allons effectuer, dans un premier temps, le choix de la technologie

adquate qui rpond aux exigences. Dans un deuxime temps, nous tudierons la solution retenue.

2.Etude choix de la technologie :

Les quipements de protection quoffre actuellement les constructeurs sont raliss soit :

En technologie analogique ;

En technologie numrique.

Pour choisir entre les deux technologies, nous allons citer les avantages et les inconvnients

des deux variantes.

1Technologie analogique :

La technologie analogique offre les avantages suivants:

Assure les fonctions de protection souhaites.

Disponibilit des pices de rechanges.

Economie de la consommation dnergie.

Mais elle prsente comme inconvnients :

Systme encombrant.

Ne communique pas directement avec le systme contrle-commande

(ncessit des interfaces).

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 50

FST Bni Mllal

Technologie numrique :

Cette technologie offre les avantages suivants :

Assure les fonctions de protection souhaites.

Une intgration de nombreuses fonctions de protection dans le mme

matriel.

Rduction et facilit des tches de maintenance.

Disponibilit des pices de rechange.

Communication directe avec le systme de contrle-commande.

Mesure des valeurs efficaces de courants et des tensions, de puissance active

et ractive.

Enregistrement des vnements.

Perturbographie : permet lenregistrement sous forme dune courbe des

courants, des tensions de phases en cas de dfaut.

3.Choix de la solution

Les deux variantes est en principe assurent les fonctions de protections souhaites. Mais la

technologie analogique ncessite des interfaces de communication ce qui rend cette solution coteuse

par contre la technologie numrique communique directement avec le systme de contrle-

commande. En plus la technologie numrique offre plusieurs avantages par rapport la premire.

Donc il est clair que la solution numrique l'emporte sur la technologie analogique.

Ce qui justifie notre choix de la technologie numrique.

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 51

FST Bni Mllal

MST IEEA-Projet de Fin dEtude Page 52

FST Bni Mllal

I.DESCRIPTION

La protection numrique a t conu comme un systme de protection, commande,

mesure et surveillance avec une architecture base sur microprocesseur, qui constitue une solution

complte pour la protection des diffrentes tranches de poste, conforme aux normes internationales

les plus appropries. Tous les lments exigs pour contrler un poste ont t intgrs dans un seul

paquet pour une utilisation rentable, able et simple. Le bas nombre de composants, grce la

plus haute technologie, fournissent une abilit trs leve. Il est typiquement appliqu aux lignes

de transmission de nimporte quel niveau de tension ou comme composant dans un systme de

commande complet. Dailleurs, il peut tre appliqu dans une varit leve de cas comme, par

exemple, des transformateurs, coupleurs, batteries de condensateur, etc.

Les entres et les sorties mcaniques ont t conues dune manire modulaire qui permet

la migration facile des applications simples aux plus complexes.

Lunit inclut un contrleur de bus CAN de bre optique qui permet dutiliser des

entres/sorties distribues travers des modules externes.

Les fonctions de protection numrique incluent la surintensit de phases, neutre, terre,

terre sensible, neutre isol et squence inverse, maximum et minimum de frquence, maximum et