Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Анализ худ. текста

Анализ худ. текста

Transféré par

Александр Соболев0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

43 vues3 pagesL'analyse linguistique d'un oeuvre littraire

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentL'analyse linguistique d'un oeuvre littraire

Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

43 vues3 pagesАнализ худ. текста

Анализ худ. текста

Transféré par

Александр СоболевL'analyse linguistique d'un oeuvre littraire

Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 3

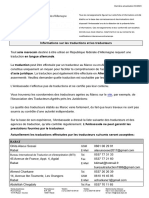

Comment étudier un roman ?

Le commentaire sur l’écrivain et son oeuvre.

Le résumé du contenu du fragment lu en quelques phrases.

L'énonciation

o Qui parle ? Et de quelle façon ? On distingue plusieurs niveaux de parole :

l'écrivain ou l'auteur qui écrit le livre ;

le narrateur qui raconte l'histoire, et qui peut être distinct de l'auteur ;

le personnage, qui est un acteur de l'histoire, et qui peut être le narrateur principal ou

bien celui qui raconte un moment précis d'une (ou de son) histoire : on l'appelle alors

le narrateur second.

o Il s'agit aussi d'observer les signes (temps verbaux, pronoms personnels, etc.) qui permettent

d'identifier cette présence narratoriale.

o Dans le discours, cette présence est identifiable : le locuteur (celui qui parle) influe plus ou

moins discrètement sur le texte. Dans le discours on distingue de différents niveaux

d'énonciation (discours direct, discours indirect, discours indirect libre). Dans le récit, au

contraire, le locuteur est absent de son texte, il s'efface derrière lui et ne l'influence pas. Cela

dit, discours et récit peuvent se mêler dans un même extrait littéraire.

P.S. Discours direct, indirect, indirect libre

1. Discours direct

Le discours direct reproduit les paroles telles qu'elles ont été prononcées.

Il est introduit par un verbe "de parole" ou "verbe introducteur" puis un tiret (-) ou deux points (:) et délimité par des

guillemets ("...")

Il peut comporter tous les signes de ponctutation ainsi que les interjections ou inversions nécessaires pour

marquer l'interrogation, l'exclamation.

Exemple: Il s'écria: "Zut! J'ai oublié mon sac!"

2. Discours indirect

Le discours indirect consiste à rapporter les paroles de quelqu'un.

On les fait alors dépendre d'un verbe introducteur (s'exclamer, crier, murmurer, ripoter...)

Les signes de ponctuation du discours direct (guillemets, tirets, points d'exclamations) disparaissent.

On change les pronoms personnels, les adjectifs, les pronoms possessifs, certains adverbes (ici, aujourd'hui,

hier)

On supprime ou on transpose les tournures propes à l'oral. (interjections, honomatopés...)

On change certains mots interrogatifs:

est-ce que? ==> si

qu'est ce ==> ce

qui? qui

qu'est ce ==> ce

que que

On applique la concordance des temps si le verbe introducteur est au passé.

Exemple: Il s'exclame qu'il a oublié son sac.

Il s'exclama qu'il avait oublié son sac.

3. Discours indirect libre

Le discours indirect libre modifie les paroles pour les intégrer au récit mais conserver leur expressivité.

Comme au discours direct, il n'y a pas de subordination au récit et ponctuation selon l'intonation

Comme au discours indirect, on modifie les pronoms, le temps et les connecteurs après un récit au passé.

« Il met bas son fagot, il songe à son malheur. / Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde ? » (Jean de La

Fontaine - "La Mort et le Bûcheron")

Reprenons la phrase de La Fontaine au discours indirect libre :

Il met bas son fagot, il songe à son malheur. / Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde ?

Et maintenant transposons-la dans ces différents mode de discours :

Dans le discours indirect lié, on obtient :

Il met bas son fagot, il songe à son malheur. / Il se demande quel plaisir il a eu depuis qu'il est au monde.

Dans le discours direct lié, on obtient :

Il met bas son fagot, il songe à son malheur : / « Quel plaisir ai-je eu depuis que je suis au monde ? » se demande-

t-il.

o Le temps et l'espace

o Le cadre spatio-temporal permet de situer l'intrigue. On parle de :

repères relatifs, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la situation du narrateur ou du

personnage qui prend la parole (déictiques). Ces repères sont caractéristiques du

discours ;

repères absolus, valables quelle que soit la situation. Ces repères sont propres au

récit.

La description et la narration

o Le texte narratif raconte un événement et en situe le déroulement dans le temps et l'espace.

o Le texte descriptif tente de dépeindre (pour le lecteur) un lieu, un personnage, une classe

sociale, etc. L'accent est donc mis, généralement, sur la précision du vocabulaire.

o Le texte argumentatif peut se retrouvrer dans un roman. Sa fonction est de convaincre le

lecteur ou l'interlocuteur d'adopter un point de vue, une idée.

La valeur des principaux temps

o Le passé simple est le temps du fait unique passé. Il a souvent, par opposition à l'imparfait,

valeur d'action brève.

o L'imparfait, temps du passé, peut avoir trois valeurs :

la durée (imparfait duratif)

la répétition ou l'habitude (imparfait itératif) _

la description, le portrait (imparfait descriptif)

o Le présent a différentes valeurs :

il exprime l'action immédiate ou en cours

il a valeur de vérité générale (présent gnomique) _

il peut enfin, dans un récit au passé, être employé pour rendre l'histoire plus vivante,

plus présente aux yeux du lecteur.

o Voir aussi la page « la valeur des temps » du site Weblettres .

o La syntaxe (la structure et les types des phrases, des propositions).

La focalisation (point de vue)

o qui voit ?

C'est le « point de vue » du narrateur dans le texte, qui peut s'exercer de trois

façons :

la focalisation externe : le narrateur raconte et décrit la scène, mais il en sait

moins que son personnage ; il est comme un témoin extérieur qui assisterait

à la scène.

la focalisation interne : le narrateur voit à travers les yeux du personnage et

découvre la scène en même temps que lui. Il en sait autant que son

personnage.

la focalisation zéro : le narrateur connaît tout, et du personnage, et de ce qui

va arriver.

o Lire aussi la fiche-méthode « la focalisation » sur le site Ac-versailles.fr/.../focalisation.htm .

Les champs lexicaux (ou « réseaux isotopiques »)

o Un champ lexical est un ensemble de mots qui se rapportent à une même réalité, à un même

thème (la mer, le ciel, etc.), à l'appréciation et au jugement, etc.

o Lire aussi la page « les champs lexicaux » du site Site-magister.com/chlex.htm .

Les personnages

o Le personnage est un être de fiction (parfois inspiré d'un modèle réel) ou un personnage réel

dont la vie est romancée.

o Le personnage principal est le centre de l'intrigue.

o Le personnage secondaire se situe plutôt à l'arrière-plan, ce qui ne signifie pas que son rôle

ou son importance soit à négliger.

o Même dans un extrait, il est important d'étudier le rôle joué par le (ou les) personnage(s) :

comment est-il décrit ? Quel portrait est-il fait de lui ? Quel est son comportement ? Est-il

témoin d'une scène ? A-t-il une action précise ? Prend-il la parole ou ses pensées sont-elles

rapportées ? Quels sont ses sentiments ? A-t-il une fonction symbolique ? Représente-t-il un

type social ?

La tonalité et les registres de langue

o La tonalité (ou ton) peut être comique, pathétique, tragique, héroïque, épique, etc. (consultez :

http://francais-au-lycee-dz.e-monsite.com/pages/content/theorie/qu-est-ce-que-la-tonalite-ou-

le-registre-d-un-texte.html)

o Le registre de la langue peut être courant, familier, soutenu ou littéraire, etc. (consultez :

http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/niveaux-de-langage.php)

P.S. Les différents tons :

Le ton comique :

Il provoque l’amusement, le rire.

Les formes du comique jouent sur la fantaisie verbale, la caricature, l’effet de surprise ou le

raisonnement par l’absurde.

Procédés utilisés : jeux de mots, de sonorités, répétitions, énumérations, comparaisons amusantes,

noms inventés ou déformés, exagérations, propos absurdes, familiers.

Le ton ironique :

Il dénonce au second degré quelque chose d’inacceptable. Il critique d’une manière indirecte.

Une connivence s’établit entre l’auteur et le lecteur.

Procédés utilisés : antiphrases, juxtapositions, exagérations, atténuations déconcertantes, mots à valeur

négative, périphrases et appellations insolites.

Le ton tragique :

Il suscite une émotion née de la conviction intime qu’il n’y a plus d’issue.

Il exprime le pessimisme, la marche inéluctable d’un destin fatal qui voue l’homme à la mort.

Procédés utilisés : champs lexicaux de la mort, de la souffrance, des passions destructrices (la haine,

l’amour, la jalousie…), des sentiments héroïques ; alexandrins.

Le ton pathétique :

Il déclenche un sentiment d’attendrissement et cherche parfois à émouvoir jusqu’aux larmes.

Le ton pathétique inspire la pitié face à des souffrances ou des situations inhumaines.

Procédés utilisés : champs lexicaux des larmes, de la douleur, nombreuses exclamations, lamentations,

métaphores et comparaisons à forte charge émotive.

Le ton lyrique et le ton épique :

Le ton lyrique crée entre l’auteur et le lecteur le même état d’âme.

Il évoque, de façon exaltée ou méditative, de sentiments intimes communs à tous les hommes.

Procédés utilisés : champs lexicaux des sentiments (regret, tristesse, joie, passion…) présence du

je/tu/vous, ponctuation expressive, langue soutenue.

Le ton épique donne aux êtres et aux événements une dimension qui les dépasse.

Ce caractère extraordinaire symbolise les valeurs d’un groupe.

Procédés utilisés : termes collectifs, superlatifs, hyperboles, gradations, métaphores, personnification des

forces naturelles, intervention du merveilleux.

Le ton oratoire :

Il entraîne l’adhésion du lecteur, le persuade de la validité d’une thèse, d’une analyse.

Il le pousse à agir en communiquant une sorte d’enthousiasme.

Procédés utilisés : emploi massif du je/nous/vous, interrogations et apostrophes, questions oratoires,

anaphores, images, impératif, phrases amples.

Les figures de style

o Elles sont nombreuses. Il existe des figures d'opposition, d'identité (comparaison, métaphore),

des figures d'amplification : atténuation ou exagération, etc. Mentionnez-les si vous pouvez

en dégager un sens dans l'étude de votre texte.

Vous aimerez peut-être aussi

- Feuilletage Vite Et Bien B1Document20 pagesFeuilletage Vite Et Bien B1floresandra100% (1)

- Le Français FamilierDocument38 pagesLe Français FamilierAndreea Cehan100% (1)

- Grammaire Savoir DELFDocument349 pagesGrammaire Savoir DELFdorotakot83% (6)

- Oral FleDocument96 pagesOral FleSilvia Stan Wild100% (1)

- Les Pronoms Personnels Cod Et CoiDocument57 pagesLes Pronoms Personnels Cod Et CoiSara BetPas encore d'évaluation

- Document D'accompagnement 2asDocument57 pagesDocument D'accompagnement 2assabahsousou80% (5)

- ¡A Mí Me Encanta! 3e Livre Du ProfDocument205 pages¡A Mí Me Encanta! 3e Livre Du ProfNicolas Banza100% (1)

- Grammaire Cours AutodidacteDocument34 pagesGrammaire Cours AutodidacteVaggelis PalivakisPas encore d'évaluation

- Test Initial Cls 8 Limba FrancezaDocument4 pagesTest Initial Cls 8 Limba FrancezaMarinică Șchiopu100% (1)

- Palo AltoDocument2 pagesPalo AltoZEROUALI ABDOUPas encore d'évaluation

- Le Mode Imperatif PDFDocument2 pagesLe Mode Imperatif PDFAndrè Alejandro Mazuelos CarpioPas encore d'évaluation

- La Jardinera Def Violin I PDFDocument1 pageLa Jardinera Def Violin I PDFpixonona100% (1)

- Conditionnel ReviewDocument26 pagesConditionnel ReviewTracy RosePas encore d'évaluation

- Antoine 19 LLcomplèteDocument3 pagesAntoine 19 LLcomplèteSecond accountPas encore d'évaluation

- Grille Correction Compte RenduDocument2 pagesGrille Correction Compte Renduapi-369948799Pas encore d'évaluation

- CatalogueDocument7 pagesCatalogueHa Nguyen ThiPas encore d'évaluation

- Cours de Francais Seance 5Document19 pagesCours de Francais Seance 5mariusgnan85Pas encore d'évaluation

- Celine Dion Pour Que Tu M Aimes EncoreDocument6 pagesCeline Dion Pour Que Tu M Aimes EncoreDana VelniciucPas encore d'évaluation

- Bilan - Emploi Du SubjonctifDocument5 pagesBilan - Emploi Du SubjonctifDaouda FallPas encore d'évaluation

- Pou Yon Lengwistik AyisyenDocument18 pagesPou Yon Lengwistik AyisyenBenjy loyePas encore d'évaluation

- Uebersetzerliste DataDocument3 pagesUebersetzerliste DataSport WorldPas encore d'évaluation

- Timini Guide Code Vocabulaire-17-21Document5 pagesTimini Guide Code Vocabulaire-17-21mixscha personnePas encore d'évaluation

- Christian Buzon - Dictionnaire, Langue, Discours, IdéologieDocument19 pagesChristian Buzon - Dictionnaire, Langue, Discours, IdéologieAdielson Ramos de CristoPas encore d'évaluation

- L'ordre Des MotsDocument2 pagesL'ordre Des MotsPupat MariePas encore d'évaluation

- Théatre S Et LexiqueDocument2 pagesThéatre S Et Lexiquelycée curiePas encore d'évaluation

- Exo Ko ImprimableDocument4 pagesExo Ko ImprimableEmmanuel KASHALAPas encore d'évaluation

- Texte Injonctif 5emeDocument18 pagesTexte Injonctif 5emeernestlemajeurPas encore d'évaluation

- Conjugación Avoir FrancésDocument2 pagesConjugación Avoir FrancésAna Rosa SPas encore d'évaluation

- Première Partie1Document113 pagesPremière Partie1Traore InzaPas encore d'évaluation

- Le Langage Du VisageDocument3 pagesLe Langage Du VisageBadara NdiayePas encore d'évaluation