Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Totures

Totures

Transféré par

J GastonTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Totures

Totures

Transféré par

J GastonDroits d'auteur :

Formats disponibles

Mmento technique

du btiment

les outils

CETE

Nord Picardie

pour le charg dopration de constructions publiques

Les toitures

Certu

MEMENTO TECHNIQUE DU BATIMENT

pour le charg dopration de constructions publiques.

LES TOITURES

Juillet 2003

Ministre de l'quipement, des Transports,

du Logement, du Tourisme et de la Mer.

Centre dtudes sur les rseaux, les transports,

lurbanisme et les constructions publiques.

Certu

3

SOMMAIRE

1. LES ENJEUX................................................................................................................. 5

2. GENERALITES SUR LES TOITURES........................................................................ 6

3. LES CHARPENTES...................................................................................................... 6

3.1. Les charpentes en bois................................................................................................ 6

3.2. Les charpentes mtalliques......................................................................................... 8

3.3. Les charpentes lgres poutrelles en I ..................................................................... 8

4. LES TOITURES INCLINEES ....................................................................................... 9

4.1. Les couvertures en petits lments............................................................................. 9

4.1.1. Les ardoises naturelles...................................................................................... 10

4.1.2. Les tuiles........................................................................................................... 10

4.1.3. Points de vigilance ........................................................................................... 11

4.2. Les couvertures en grands lments ......................................................................... 12

4.2.1. Couvertures en plaques mtalliques................................................................. 12

4.2.2. Couvertures en feuilles et longues feuilles mtalliques ................................... 14

4.2.3. Points de vigilance ........................................................................................... 14

4.3. Le choix dun matriau de couverture...................................................................... 15

5. LES TOITURES TERRASSES ................................................................................... 16

5.1. La classification des toitures terrasses en fonction de leur accessibilit et de leur

utilisation.............................................................................................................................. 16

5.2. Conception globale................................................................................................... 17

5.3. Les matriaux employs et leurs particularits demploi ......................................... 18

5.3.1. Llment porteur ......................................................................................... 18

5.3.2. Le pare-vapeur .............................................................................................. 19

5.3.3. Lisolant thermique ...................................................................................... 19

5.3.4. Le systme de liaisonnement du revtement dtanchit lisolant ......... 20

5.3.5. Le revtement dtanchit .......................................................................... 21

5.3.6. La protection du revtement dtanchit .................................................... 25

5.4. Les points singuliers des toitures-terrasses............................................................... 26

5.4.1. Leur rle important dans la qualit................................................................... 26

4

5.4.2. Diffrents types de points singuliers ................................................................ 27

5.4.3. Implantation et espacement entre ces points singuliers.................................... 28

5.5. Les toitures jardins et les toitures vgtalises......................................................... 29

5.5.1. Gnralits........................................................................................................ 29

5.5.2. Constitution dune toiture terrasse jardin ou vgtalise ................................. 31

5.5.3. Entretien spcifique des toitures terrasse jardin ou vgtalises...................... 32

5.6. Lentretien des toitures terrasse................................................................................ 32

5.6.1. Ncessit de lentretien .................................................................................... 32

5.6.2. Frquence et teneur .......................................................................................... 33

5.7. La rfection des toitures-terrasse.............................................................................. 34

6. Lvacuation DES EAUX PLUVIALES..................................................................... 35

6.1. Les gouttires ........................................................................................................... 35

6.2. Les chneaux ............................................................................................................ 36

6.3. Les descentes deaux pluviales................................................................................. 36

6.4. Lentretien ................................................................................................................ 37

6.5. La gnoise................................................................................................................. 37

7. GLOSSAIRE................................................................................................................ 39

8. BIBLIOGRAPHIE ET SITES INTERNET.................................................................. 41

Les toitures

5

1. LES ENJEUX

En tant que paroi extrieure, la toiture est une composante de lenveloppe dun btiment; elle

en est en quelque sorte la cinquime faade et les qualits qui lui sont demandes

rejoignent celles des faades.

Stabilit et rsistance structurelle toutes les actions susceptibles dintervenir pendant la

dure de vie. La toiture doit prsenter une bonne rsistance mcanique aux surcharges

atmosphriques : neige et vent ; aux chocs : grle ; aux circulations du personnel dentretien.

Scurit au feu : raction et rsistance au feu provenant soit dun feu intrieur soit dun feu

extrieur voisin, dictes par la rglementation incendie.

Isolation thermique. Cette fonction concerne principalement les toitures terrasses mais les

toitures inclines peuvent galement y participer.

Isolation acoustique : La toiture peut constituer un point faible dans l'enveloppe d'un

btiment. Les points de vigilance concernent notamment l'isolement vis vis des bruits

ariens provenant de l'extrieur, les bruits d'impacts que la pluie est susceptible de gnrer

(couvertures en tle) ou encore les sifflements provoqus par le vent.

Impermabilit leau. En complment de cette impermabilit, la couverture est charge de

diriger cette eau rapidement vers les dispositifs dvacuation.

tanchit la neige poudreuse et la poussire. Celles-ci tant susceptibles de pntrer

entre les lments de couverture sous leffet du vent, il est ncessaire, dans certains cas, de

recourir des dispositions particulires (crans de sous-toiture) assurant un complment

dtanchit.

Stabilit au vent. Le poids de la toiture doit tre tel que le vent ne puisse la soulever par la

dpression quil cre ; toutefois ce poids ne doit pas surcharger la charpente.

Image (esthtique). A linstar des revtements de faade, les divers matriaux de couverture

apportent une contribution larchitecture de par leur varit de couleurs, de formes,

daspects et de texture. Mais les rgles durbanisme imposent souvent de recourir un

matriau local afin de ne pas tre en opposition avec les constructions voisines.

Durabilit et maintenabilit. Les matriaux de couverture doivent avoir une aptitude

correcte au vieillissement sans altration notable et surtout irrgulire des couleurs. Ils doivent

galement prsenter une bonne tenue au gel et aux chocs thermiques successifs, tels quun

brusque refroidissement aprs un orage la fin dune journe ensoleille dt.

Respect de lenvironnement :

La qualit environnementale de lenveloppe dun btiment (et des constructions en gnral) se

traduit par une dmarche globale intgrant notamment lutilisation de matriaux et procds

conomes en matire premire et en nergie pour leur fabrication, de matriaux locaux, de

matriaux produisant peu de dchets lors de leur mise en oeuvre, de matriaux dont le

recyclage est possible aprs dconstruction. Il nexiste pas pour le moment de certification

concernant les produits respectueux de lenvironnement.

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

6

2. GENERALITES SUR LES TOITURES

La toiture dun immeuble se dcompose en deux sous-ensembles : la charpente, dune part, et

la couverture, dautre part.

En outre, une distinction est faite entre deux catgories de toiture : les toitures inclines, qui

proposent de nombreux matriaux de couverture, et les toitures-terrasse qui sont ainsi

nommes lorsquelles prsentent une pente infrieure 15% (Cf Dicobat).

3. LES CHARPENTES

La charpente, support de la couverture, est la plupart du temps en bois mais les charpentes

mtalliques sont galement rencontres.

3.1. Les charpentes en bois

Il existe trois types diffrents de charpente en bois :

- La charpente en bois traditionnelle qui est compose dun assemblage dlments en bois

constituant des fermes, elles mmes soutenant des pannes et des chevrons en bois.

- La charpente en bois industrialise, dnomme fermette. Prfabrique et plus lgre que

la charpente en bois traditionnelle, elle ne comporte ni pannes ni chevrons, la couverture

est directement pose sur ces fermettes. Les fermettes sont de faible paisseur (36 47 mm

environ) et sont relies par des pices de contreventement et dantiflambement. Ce type de

charpente permet des portes plus importantes que la prcdente.

- La charpente en bois lamell-coll. Cette technique permet de constituer des

quarrissages introuvables naturellement par collage de lamelles de bois avec des mises en

forme particulires. Les portes possibles sont trs importantes.

Les toitures

7

Charpente bois traditionnelle Charpente bois industrialise Charpente bois lamell-coll

Avantages

- Technique matrise et bien

connue.

- Gage de prennit.

- Esthtique si elle est destine

rester apparente.

- Meilleure rsistance au feu

que les charpentes mtalliques.

- Les sections de bois sont

rduites ce qui entrane moins

de charges et, ainsi, des murs

porteurs moins consquents

quen charpente bois

traditionnelle.

- Les faibles sections de bois

sont le gage dun traitement

cur.

- Adapte aux grandes

portes, elle permet de

dgager des surfaces au sol

sans porteurs verticaux

intermdiaires (poutres,

refends) ce qui est

intressant pour la

construction de vastes halls

(gymnase, hangars,...).

- Multiples possibilits

architecturales.

- Meilleure rsistance au feu

que les charpentes

mtalliques.

Inconvnients

- Assemblages bois sur bois

entailles, plus performants en

compression quun traction.

- Reconduction empirique

dquarrissages

prdimensionns par des

habitudes locales de sciage.

- Avec les fermettes pour

combles perdus,

lamnagement ultrieur des

combles est difficile et

coteux, voire impossible. La

surface en combles est alors

perdue car encombr par les

lments de triangulation des

fermettes.

- Ncessite une tude

particulire, surtout pour les

charpentes extrieures

(exposes aux intempries).

- Doit faire lobjet dune

fabrication particulire en

usine.

- Les contraintes de transport

des grands lments entre

lusine et le lieu de pose

renchrissent les cots.

- Pour de trs grandes

portes, les poutres peuvent

atteindre 2 m de large.

Porte

Les inconvnients prcits

conduisent un

surdimensionnement crant

des ouvrages lourds ainsi que

des murs porteurs consquents.

Ds lors, cette charpente nest

utilise que pour des portes

nexcdant pas 10 mtres.

La porte peut atteindre 40

mtres.

Thoriquement illimite, des

portes suprieures 100 m

peuvent tre atteintes.

Espacement des

lments

Entre fermes : jusqu 4 m

Entre pannes : jusqu 2,50 m

Entre chevrons : 0,35 0,40 m

Entre fermettes, lentraxe est

de lordre de 0,5 1,5 m

maximum.

De 5 10 m environ.

Points de

vigilance

- utiliser des bois secs afin

dviter les retraits,

dformations et fentes

importantes.

- Concernant les transport des

fermettes, il est conseill de

les transporter verticalement

afin dviter leur

dsarticulation (DTU 31.1 art

7.1)

Attention en ce qui concerne lutilisation des charpentes bois industrialises (fermettes), des

pathologies rcurrentes sont observes par lAgence Qualit Construction (AQC) ;.il sagit de

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

8

dformations des fermettes pouvant aboutir leffondrement de la toiture. Elles sont dues

labsence ou la mauvaise mise en place des barres de contreventement et dantiflambement ;

ces dfauts de mise en oeuvre sont surtout le fait dentreprises non spcialises dans la

technique. En consquence, il faut veiller ce quun plan de pose dtaill et explicite quant

la position et aux liaisons des barres rapportes soit tabli et joint la livraison.

En matire de rsistance au feu, il est admis que la vitesse de destruction en profondeur par le

feu est de lordre de 0,7 mm par minute et par face expose dans le cas de bois rsineux

utiliss couramment en charpente (DTU 31.1 art 4.1.3.2). Ce qui explique que les charpentes

en bois massif aient une meilleure rsistance au feu que les charpentes mtalliques, lacier

devenant mou au-dessus de 600C lorsquil nest pas protg.

3.2. Les charpentes mtalliques

Il sagit pour lessentiel de charpentes en acier mais elles peuvent galement tre ralises en

alliage daluminium pour obtenir des charpentes plus lgres.

Lutilisation de charpentes mtalliques pour certains types de constructions repose sur les

particularits suivantes :

* leurs qualits mcaniques de rsistance, de fiabilit et de tenue ;

* leur facilit de fabrication et de mise en oeuvre ;

* leur lgret ;

* leur cot.

En revanche, elles entranent des contraintes particulires pour les protger de llvation de

temprature lors dun incendie. On protge lacier en le recouvrant de peintures

intumescentes, de flocage, de pltre ou de laine de roche ou en lisolant laide de coffrages

de protection.

Les profils constituant les charpentes mtalliques sont assembls par lintermdiaire de

goussets, pattes, querres et laide de boulons haute rsistance (HR) serrage contrl, par

rivetage ou par soudage.

Lattention doit surtout tre porte la phase chantier o lon peut rencontrer des erreurs de

montage telles que :

* dfaut de contreventement ;

* inobservation, lors de soudage sous intempries, des prcautions adquates prendre ;

* emploi de boulons ordinaire la place de boulons HR (daspect identique, seul le

marquage permet de les diffrencier) ;

* serrage des boulons HR ne respectant pas lordre prescrit.

3.3. Les charpentes lgres poutrelles en I

Les poutrelles section en I de ce type de charpente sont constitues de deux membrure de

section rectangulaires et dune me mince. Leur porte dpasse rarement 10m.

Les toitures

9

Le procd le plus couramment rencontr est la poutre

NAIL-WEB qui est ralise avec des membrures en bois

massif et une me ondule en tle, les dents de cette me

tant enfonce par pressage dans les membrures (voir ci-

contre).

Dautres procds existent qui associent des membrures en bois massifs ou lamell-coll et

des mes mtalliques ou en panneau de particules ou encore en panneau de fibres (Nordex,

Poutralpha, Mega Poutre, Trica, Optipanne, Solipanne,... ).

Lemploi de ces poutrelles est du domaine non traditionnel et nest donc pas vis par une

norme (DTU). En consquence, il est prfrable de sassurer que le procd envisag a un avis

technique favorable et de prendre connaissance de ce dernier notamment en ce qui concerne le

comportement en cas dincendie.

Pour information, ces poutrelles sont galement utilises pour la ralisation de planchers.

4. LES TOITURES INCLINEES

Il sagit des toitures de pente suprieure 15%. Les matriaux de ces couvertures sont

nombreux, la mise en oeuvre de la plupart dentre eux est normalise travers les DTU de la

srie 40 qui comporte actuellement 18 DTU.

Mais attention, la majorit de ces DTU ne traite pas des couvertures prvues une altitude

suprieure 900m. Dans ce cas il convient de faire une tude particulire ; sinon, il existe

galement un guide des couvertures en climat de montagne (voir les rfrences dans la

bibliographie).

Ne sont cits ci-aprs que les matriaux de couvertures du domaine traditionnel (sous DTU).

Il sagit des matriaux les plus frquemment rencontrs mais il en existe dautres pour

lesquels il convient de consulter leur avis technique afin de connatre leurs particularits et

domaine demploi (ex : les tuiles en terre cuite canal paulement).

La manire la plus classique de classifier les matriaux de couverture est de retenir les

dimensions des lments : couvertures en petits lment dune part et en grands lments

dautre part.

4.1. Les couvertures en petits lments

Suivant leur nature et dimensions unitaires, il faut compter de 7 80 lments au mtre carr.

Par ailleurs, leur mise en oeuvre implique une main duvre qualifie. Ces deux lments

entranent des cots de pose relativement levs.

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

10

4.1.1. Les ardoises naturelles

Elles sont dcoupes dans une roche schisteuse (le phyllade) qui a comme particularit davoir

une structure lamellaire entirement oriente dans un mme plan. La roche est dbite en

plaques de faibles paisseurs dans lesquelles sont dcoups les lments de couverture.

Les gisements se trouvent en Anjou (Angers-Trlaz), dans les

Ardennes, en Bretagne, dans les Alpes et galement dans les

Pyrnes. Les ardoises sont la plupart du temps de couleur gris-

bleu, plus rarement violettes ou verdtres mais toujours avec

un fond gris et cette teinte dpend du gisement.

Carres ou rectangulaires, avec ou sans bords arrondis, un

grand nombre de dimensions est disponible et le choix est

surtout fonction de la rgion dutilisation ainsi que de la pente

et lexposition de la toiture.

Les ardoises sont poses de telle manire quil y ait un

recouvrement de trois paisseurs quelque soit le point de la

couverture. Elles sont toutes fixes leur support soit par

clouage soit par lintermdiaire de crochets en acier galvanis

ou inoxydable ou encore en cuivre.

4.1.2. Les tuiles

On peut diffrencier trois grandes familles.

Les tuiles embotement ou glissement, galement

appeles tuiles mcaniques. Fabriques en terre cuite ou en

bton, il en existe deux grandes familles de format : les

tuiles grand moule dont le nombre au mtre carr est

infrieur ou gal 15 et les tuiles petit moule pour lesquels

ce nombre est strictement suprieur 15.

Les tuiles plates. En terre cuite ou en bton, elles se

posent de manire similaire lardoise la diffrence

quelles sont munies dun nez leur permettant de

saccrocher aux liteaux.

En gnral de forme rectangulaire, elles ont des

dimensions qui sont denviron 16x27 cm. ; leur nombre au

mtre carr est variable de 40 80 environ, il est fonction

des dimensions des tuiles et du recouvrement ralis.

Ardoise en caille et modle

rectangulaire

Tuile losange et tuile romane

Principe de recouvrement des tuiles plates

Les toitures

11

Il existe des modles de tuiles plates en terre cuite qui sont

vernisss, on les rencontre plus particulirement en

monuments historiques et btiments religieux.

Les tuiles canal (ou tuiles creuses ou romaines ou encore

tiges de botte). Exclusivement en terre cuite, leur origine

remonte lantiquit ; elles ont une forme tronconique

demi-ronde. De longueur 25 60 cm, leur largeur vase

est de 16 21 cm. et leur nombre au mtre carr va de 20

40.

La tuile de couvert (imbrex) est place concavit vers le

bas et est pose cheval sur deux tuiles contigus appeles

tuiles de courant (tgula) disposes concavit vers le haut.

4.1.3. Points de vigilance

Pour les couvertures en ardoises :

* Outre la mise en oeuvre, il convient galement de prendre garde ce que les ardoises

proviennent bien du mme gisement car leur couleur varie en fonction de celui-ci. Toutefois,

pour un gisement donn, le ton et le reflet peuvent varier lgrement ; ces diffrences sont

dues au caractre naturel du matriau et sont prises en compte par les norme NF P 32-301 et

302 qui dfinissent les caractristiques gnrales et les spcifications des ardoises de

couverture.

* Les ardoises qui ont des inclusions de pyrite (sulfure de fer) oxydable entranent des

coulures de rouille sur les toitures. La norme NF P 32-302 rparti les ardoises en trois classes

A, B et C en fonction, notamment, de limportance de ces inclusions. Les ardoises de classe C

sont les plus sujettes des coulures de rouille dues aux inclusions de pyrites mais il faut

savoir que ce dfaut nest quinesthtique, il nenlve rien la fonction couverture et le choix

dardoises de classe A entrane une plus-value.

* La fixation par crochet, bien quinesthtique, est prfrable au clouage car elle prsente

lavantage de faciliter les travaux de rfection de couverture. En revanche, ce mode de

fixation nest pas toujours autoris en btiments historiques pour lesquelles une pose par

clouage simpose souvent.

* Il existe sur le march des ardoises en fibre-ciment, sous avis technique, sans DTU.

Attention, ce matriau prsente des risques de dcoloration, les ardoises devenant blanches.

Pour les couvertures en tuiles :

* Contrairement aux ardoises et dune manire gnrale, toutes les tuiles ne sont pas

obligatoirement fixes. Cela permet aux tuiles non fixes de jouer un rle de fusible en cas de

tempte : elles sont emportes par le vent et permettent au restant de la couverture de ne pas

tre arrache. Si toutes les tuiles taient fixes, la dpression cre par une tempte risquerait

demporter la totalit de la couverture. Ce sont les DTU qui fixent, en fonction de la pente et

de la rgion climatique, le nombre et la rpartition des tuiles fixer ainsi que les cas

particuliers, il en existe nanmoins, o toutes les tuiles doivent tre fixes. En consquence, il

Tuiles canal poses sur chevrons

rectangulaires

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

12

faut faire attention de bien respecter ces prescriptions de fixation, ni plus ni moins, et ne pas

accepter dun Matre dOeuvre quil exige, par scurit, que lentreprise fixe toutes les tuiles

si le DTU ne le demande pas.

* Avec les tuiles en bton il ny a pas de problmes de glivit que lon peut quelquefois

rencontrer avec les tuiles en terre cuite qui nont pas le marquage NF.

Dune manire gnrale, pour les couvertures en ardoises et en tuiles :

* Ces matriaux, et en particulier les ardoises, sont fragiles et des prcautions sont prendre

pour circuler sur les toitures qui en sont recouvertes afin de ne pas les casser : interposition

dchelles plates, de planches,...

* Faire en sorte que lentrepreneur laisse au Matre dOuvrage ou au gestionnaire du btiment

un stock dlments de remplacement provenant du mme lot que les ardoises ou tuiles qui

ont t poses. Si possible, les entreposer dans les combles.

* Les DTU prvoient que dans certaines rgions un cran de sous-toiture soit dispos sous les

lments de couverture. Cet cran sert crer une barrire dtanchit la neige poudreuse

qui sinfiltre entre les joints et recouvrements des couvertures en petits lments. On peut

toutefois recommander de prvoir la pose dun cran de sous-toiture mme dans les cas o le

DTU ne lexige pas, cela permet davoir une tanchit leau correcte en cas denvol de

tuiles par exemple. Mais il faut galement prendre garde ce que cette disposition naille pas

lencontre de la ventilation de la sous-toiture. Dune manire gnrale, il convient de choisir

un cran qui est sous avis technique.

* Concernant lentretien de ces couvertures il faut notamment veiller lenlvement rgulier

des mousses. La prsence de mousses, phnomne inesthtique, en arrive galement

occasionner des infiltrations lorsque des amas importants se crent, notamment au droit des

jonctions dlments.

4.2. Les couvertures en grands lments

Dune manire gnrale, il sagit des toitures du type industriel, de grande surface et peu

tourmentes mais certains btiments publics de conception rcente utilisent maintenant ces

grands lments de couverture. On distingue les plaques (nervures) et les feuilles (non

nervures).

4.2.1. Couvertures en plaques mtalliques

Ces plaques sont nervures et, selon la forme de ces nervures, on peut en distinguer deux

types :

Les plaques de grande longueur nervures longitudinales

Plus connus sous le nom de bac acier, ce systme est constitu de plaques nervures en acier

galvanis, prlaques ou non, dont la longueur des lments peut aller jusqu 8m pour une

Les toitures

13

largeur de 0,6 1,10m. Les nervures longitudinales sont destines amliorer la tenue en

flexion ; les lments reposent directement sur les pannes.

Pour la mise en oeuvre, le DTU 40.35 fait la distinction entre toiture froide et toiture

chaude :

La toiture froide est caractrise par la prsence, entre la plaque nervure et lisolation,

dune lame dair ventile avec lair extrieur.

Dans ce cas on a lisolation qui est suspendue

sous pannes (voir ci contre).

Source : site de lAgence Qualit Construction

La toiture chaude na, dans la plupart des cas, pas de

lame dair entre la plaque nervure et lisolant. Toutefois,

lorsque quune lame dair existe, elle nest pas ventile avec

lextrieur et est rpute immobile.

Ainsi, dans la configuration toiture chaude , on peut rencontrer une isolation pose sur

pannes, ou pose entre pannes ou encore une isolation pose entre deux plaque nervures

trame parallle (systme plus couramment appel double-peau) (voir ci-dessous).

Isolation pose sur pannes Isolation pose entre panne Double-peau

Source : site de lAgence Qualit Construction

Le choix entre ces diffrentes solutions est fonction principalement de lhygromtrie des

locaux concerns, de la performance du pare-vapeur et du taux de renouvellement dair des

locaux. Lannexe A du DTU 40.35 contient un guide de choix des matriaux et revtements

selon lexposition atmosphrique.

Ces grandes plaques nervures existent galement en aluminium, leur mise en oeuvre est alors

traite par le DTU 40.36.

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

14

Les plaques de grandes longueurs ondules

Les matriaux employs pour la tle ondule sont lacier galvanis, lacier inoxydable, le zinc

ou laluminium. Les plaques sont disponibles en diffrentes longueurs pouvant aller jusqu

3,00 m pour une largeur denviron 0,9 m. Les ondes ont un pas de 76 mm pour une hauteur de

18 mm. Ce type de plaque prend galement appui directement sur les pannes.

4.2.2. Couvertures en feuilles et longues feuilles mtalliques

Les matriaux utiliss pour ces feuilles sont le zinc, le cuivre, laluminium, lacier galvanis

ou inoxydable ainsi que le plomb. Les lments de ces couvertures ne sont pas nervurs.

Les feuilles ont une largeur de 0,50 1 m et leur longueur est de 2 m. tandis que les longues

feuilles ont une longueur qui peut aller de 15 20 m. et qui correspond la longueur du

rampant des toitures courantes. Les longues feuilles permettent ainsi dobtenir des couvertures

sans recouvrement transversal des lments.

La faible paisseur des lments (de 4 10/10 de mm) ainsi que labsence de nervures

implique que leur pose doit se faire sur un support continu (voligeage, parquet ou panneau de

particules).

Pour le recouvrement transversal (perpendiculaire la ligne de

pente) des feuilles, trois techniques sont employes en fonction

de la pente de la couverture : lagrafure simple (ci-contre), la

double agrafure et la couverture ressauts.

Quant au recouvrement longitudinal des

feuilles, deux types dassemblage sont

employs : la technique du couvre-joint

sur tasseau (ci-contre gauche) et celle

du joint debout ( droite).

4.2.3. Points de vigilance

Pour les couvertures en bacs acier :

* En toiture chaude, des sinistres sont causs par une lame dair parasite qui est suppose

immobile mais qui, en ralit, ne lest pas par la suite de labsence des closoirs ou dune

erreur de conception.

* Attention aux dcoupes effectues dans les plaques, notamment en rhabilitation : la

coupure doit tre nettoye des copeaux et de la limaille et tre protge afin que la corrosion

Les toitures

15

ne soit amorce. De mme, larticle 6.1.4.1 du DTU 40.35 attire lattention sur le perage des

plaques et indique que les particules mtalliques chaudes issues de perage doivent tre

enleves afin de ne pas risquer leur oxydation sur le revtement.

* Des plaques clairantes (translucides) en polyester, PVC ou encore polycarbonate sont

disponibles pour ces couvertures. Dans tous les cas, il convient de sassurer que leur profil est

exactement analogue celui des bacs acier sinon, il se produit un billement au recouvrement

des plaques qui occasionne dinvitables infiltrations deau. Les plaques translucides en PVC

sont sujettes changement de teintes et dformations sous leffet des UV, do galement des

risques dinfiltrations deau.

Pour les couvertures ondules :

* Pour la pose de plaques ondules mtalliques sur une charpente galement mtalliques, cette

dernire doit tre peinte afin dviter le contact bimtal (DTU 40.32 art. 3.5).

* Lors dune rhabilitation de ce type de couverture, il faut sinterroger sur le matriau

constitutif, il peut sagir damiante-ciment (plaques Eternit) qui ncessite des prcautions pour

la dpose et lvacuation. Le diagnostic amiante du btiment doit permettre de lever le doute.

A titre informatif, le DTU (aujourdhui abrog) qui sappliquait la pose de ces matriaux

tait le 40.31 ; il peut tre utile de le garder en bibliothque car en cas de rhabilitation il

permet dapprhender la manire dont les plaques ont t poses.

Pour les couvertures en feuilles et longues feuilles mtalliques :

* A la date de rdaction du prsent document, les DTU sappliquant aux feuilles et longues

feuilles de zinc et de cuivre (respectivement DTU 40.41 et 40.45) sont en cours de rvision.

* Concernant la pose des longues feuilles en zinc et en cuivre, il existe peu dentreprises

spcialises sur le march.

4.3. Le choix dun matriau de couverture

Ce choix ne doit pas seulement se faire en fonction dhabitudes locales, il est galement dict

par la pente et lexposition de la toiture, la longueur des rampants ainsi que la rgion

climatique (zone) concerne. Ainsi, afin de savoir si un matriau est adapt au projet, il

convient de consulter les DTU de mise en oeuvre qui indiquent la pente minimale admissible

pour le matriau concern en fonction notamment de la zone climatique dans laquelle on se

trouve. La France est divise en trois zones climatiques dont les limites sont dtailles aux

DTU.

Les feuilles et longues feuilles mtalliques sont parfaitement adaptes aux faibles pentes mais

peuvent galement tre utilises en pente verticale.

Les ardoises saccommodent galement de presque toutes les pentes sous rserve dadapter

leur mode de fixation.

En revanche, les tuiles se posent dans une fourchette de pente plus rduite, centre autour de

45.

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

16

La pente a galement un impact conomique : une faible pente demande moins de matriau

pour une mme surface couverte ; le temps et les contraintes de mise en oeuvre sont

galement sensiblement rduits.

5. LES TOITURES TERRASSES

5.1. La classification des toitures terrasses en fonction de leur

accessibilit et de leur utilisation

La conception des toitures terrasses est lie lutilisation qui en sera faite. En effet,

limportance de la circulation en quantit et qualit sur la terrasse va influer sur le choix

des matriaux, leur paisseur, sur les caractristiques de la protection de ltanchit, etc.

Ainsi, on catgorise les toitures terrasses de la manire suivante :

* Inaccessibles : toitures non accessible sauf pour lentretien courant du revtement

dtanchit et des accessoires tels que lanterneaux dclairement ou de dsenfumage,

antennes, etc.

* Techniques ou zones techniques : laccessibilit est seulement lie lentretien des

installations places en terrasse (chaufferie, dispositifs de ventilation ou de traitement dair,

machineries dascenseurs, etc.

* Accessibles aux pitons : elles permettent la circulation et le sjour des personnes quelle

quen soit la raison (entretien, loisir, circulation,...).

* Accessibles aux vhicules lgers (charge maximale infrieure 2t/essieu) : ces vhicules

peuvent y circuler et y stationner. Il sagit, par exemple, des parkings ariens situs en

terrasse de grands magasins. Les rgles de conception de ces toitures permettent laccs

exceptionnel aux vhicules de dfense contre lincendie et aux camions de dmnagement

mais ne prennent pas en compte celui des bennes ordures.

* Accessibles aux vhicules lourds (charge maximale suprieure 2t/essieu) : ces vhicules

peuvent y circuler et y stationner.

* Toitures terrasses jardins : elles sont recouvertes de terres vgtales et de plantations. Un

paragraphe spcifique de ce document leur est consacr (voir infra).

Les toitures

17

5.2. Conception globale

La partie courante dune toiture terrasse est compose de trois parties superposes qui

permettent chacune de garantir une fonction diffrente de la toiture.

* la partie porteuse (fonction de stabilit et rsistance

structurelle):

llment porteur

* lisolation thermique:

le pare-vapeur

lisolant thermique

* ltanchit:

le systme de liaisonnement du revtement

dtanchit lisolant

le revtement dtanchit proprement dit

la protection du revtement dtanchit contre les

chocs et les UV

Il sagit l de la manire traditionnelle de raliser une toiture terrasse mais on peut galement

rencontrer des toitures terrasses dont lisolant est plac au dessus de la couche dtanchit

mais cette disposition est assez rare. En terme de vocabulaire il sagit alors dune toiture

inverse. Linconvnient majeur de ce type de toiture est que ltanchit ne protge pas

lisolant de leau de pluie et qualors ce dernier perd tout pouvoir isolant lorsquil est gorg

deau.

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

18

5.3. Les matriaux employs et leurs particularits demploi

Les constituants ci-aprs sont cits dans lordre et avec la numrotation de la coupe figurant

dans le paragraphe conception globale .

5.3.1. Llment porteur

Il peut tre principalement de deux types :

* en maonnerie de bton arm dont la mise en oeuvre est dcrite

par le DTU 20.12

* ou en acier. Il sagit de tles dacier nervures (abrges TAN

dans les documents techniques) poses sur une ossature

(gnralement une charpente en acier) selon le DTU 43.3. Les

matriaux employs pour les TAN sont lacier galvanis ou prlaqu.

Elment

porteur

Avantages Inconvnients Points de vigilance

BETON

ARME

- Rigide ;

- Contribue linertie

thermique des locaux ;

- Adapt toutes les toitures

terrasses, quelle que soit leur

degr daccessibilit.

TLES

DACIER

NERVUREES

TAN

- Lgres ;

- Faciles mettre en oeuvre

- Seulement destines aux

toitures inaccessibles ou

zone technique ;

- Ncessit dun faux-plafond en

locaux nobles afin de masquer

la sous-face des tles.

- Ltude des dispositifs

dvacuation des eaux

pluviales et leur entretien :

risque deffondrement si leau

est mal vacue ;

- Les quipements disposs en

toiture doivent ltre au droit

des lments de lossature ;

- Attention aux dcoupes et

percements de chantier qui

peuvent entraner la corrosion

des tles. La limaille doit tre

vacue.

Les supports bton reprsentent 60% du march, les supports acier 40% (source : magazine

SYCODES Information septembre / octobre 2001).

Le bois est aussi

utilis comme lment

porteur mais de manire

de plus en plus rare. Sa

mise en oeuvre est traite

par le DTU 43.4.

Les toitures

19

5.3.2. Le pare-vapeur

Il peut tre :

* en chape souple de bitume avec une armature en carton feutre ou en tissu de verre ou

encore en polyester. Le matriau se prsente sous forme de rouleaux denviron 20x1 m

environ et est normalis (voir NF P 84-3xx).

* appliqu in situ, sous forme liquide : un bitume chaud que les documents techniques

nomment EAC (enduit dapplication chaud).

La pose du pare-vapeur doit prcder immdiatement, dans le temps, celle de lisolant ; en

aucun cas il ne constitue une mise hors deau provisoire du btiment et ne doit pas tre

considr comme un revtement dtanchit.

5.3.3. Lisolant thermique

Trois familles peuvent tre distingues :

* Les isolants base de mousse plastique alvolaire

- Polystyrne expans ou extrud.

- Polyurthanne

- Mousses phnoliques RESOL (ou rsine RESOL).

* Les isolants base minrale

- Laine minrale (laine de roche exclusivement).

- Verre cellulaire (a laspect de la pierre ponce, il sagit de lisolant de toiture le plus cher

du march, seule la socit FOAMGLAS le fabrique).

* Les isolants base de matriaux cellulosiques

- Perlite fibre

- Lige agglomr (peu utilis)

Des avis technique existent pour chacun de ces matriaux, hormis

le lige agglomr pour lequel il existe la norme NF B 57-054.

Si le revtement dtanchit envisag est sous avis technique, il

faut alors veiller ce que lisolant soit galement sous avis

technique et que ces deux avis techniques soient compatibles.

Un isolant support dtanchit est notamment caractris par sa classe de compressibilit qui

comporte quatre stades (A, B, C et D) que lon peut relier la destination de la toiture (voir

En toiture inverse

(isolant au-dessus de

ltanchit), le matriau

isolant qui est

exclusivement employ est

le polystyrne extrud.

Dune manire

gnrale et lorsque quil

en existe, il est vivement

recommand de

nemployer que des

matriaux sous avis

technique.

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

20

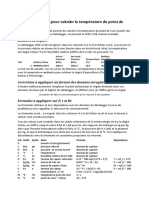

tableau ci-dessous). On trouve lindication de la classe de compressibilit dun isolant support

dtanchit dans son avis technique en mme temps que les limites dutilisation de cet

isolant.

TOITURE

Uniquement accessible pour son

entretien

Accessible aux

pitons

Accessible aux

vhicules

CLASSE DE

COMPRESSIBILITE

A

(Etude particulire)

B C D

ISOLANT

THERMIQUE

CONCERNE

- Laine minrale

- Mousse RESOL

- Polystyrne

- Polyurthanne

- Mousse RESOL

- Verre cellulaire

- Perlite fibre

5.3.4. Le systme de liaisonnement

du revtement dtanchit lisolant

Ce mode de liaison entre ltanchit et lisolant peut connatre diffrents degrs : adhrent

(soudage ou collage au bitume chaud EAC), semi-adhrent (soudage sur feutre perfor ou

collage par point) ou pose en indpendance (papier kraft ou voile de verre).

Ce sont les DTU qui en fixent le choix, celui-ci est fonction de llment porteur, de la pente,

du revtement dtanchit, des conditions climatiques, de laccessibilit de la toiture terrasse.

Les toitures

21

5.3.5. Le revtement dtanchit

Les diffrents revtements que lon peut rencontrer

Matriaux

manufacturs en feuilles

A base de bitume

oxyd.

A base de bitumes

modifis par

polymres.

Membranes base

exclusivement de

polymres

(ne contiennent pas de

bitume).

Matriaux

appliqus in situ

Un seul type :

Multicouche en

bitume oxyd.

Quasiment plus

utilis, on le trouve

encore dans les

magasins de

bricolage. A viter.

Nota : beaucoup

utiliss jusquaux

annes 80, ils sont

depuis remplacs par

les bitumes SBS (ci-

contre) qui prsentent

de meilleures qualits

lastiques et de tenue

dans le temps.

De deux types :

Bicouche en bitume

modifi SBS. Le plus

utilis.

Bicouche en bitume

modifi APP. Emploi

restreint en France, on

les trouve

principalement en

Italie et en Belgique.

Nota : SBS et APP

sont le nom des

polymres utiliss

pour amliorer les

caractristiques du

bitume :

SBS = styrne-

butadine-styrne

APP =

polypropylne

atactique

Les plus utiliss sont

(liste non

exhaustive) :

PVC P (plastifi). Le

plus rpandu, il

reprsente 80 90%

du march des

membranes.

TPO

(thermoplastique

olfine). En

progression,

commence

simplanter sur le

march.

EPDM (thylne-

propylne-dine-

monomre). Trs

employ aux USA

pour les toitures, cest

le caoutchouc

galement utilis pour

les zodiacs.

PIB

(polyisobutylne).

CSPE (polythylne

chlorosulfon).

Il en existe deux :

Asphalte

Systmes

dtanchit liquide

(SEL). Egalement

appels rsine, ils sont

appliqus sur les

balcons, loggias ou

garages.

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

22

Les commentaires suivants peuvent tre apports ce tableau :

- Les revtements dtanchit peuvent tre classs en deux grandes familles : les matriaux

manufacturs en feuilles (livrs en rouleau sur le chantier) et les matriaux appliqus in situ

(sous forme liquide).

- La majeure partie des revtements dtanchit sont base de bitume (environ les trois

quarts, voir tableau ci-dessous), lasphalte est galement employ pour ltanchit des

toitures terrasses. Ce sont des matriaux dtanchit trs anciens, dj utiliss dans

lantiquit ; on trouve des citations du bitume dans lAncien Testament.

- Nanmoins, les matriaux de synthse sont largement utiliss dans la technique des

revtements dtanchit : les polymres (assemblage de plusieurs monomres) servent

doper les bitumes afin damliorer leurs caractristiques. Mais ces polymres servent

galement fabriquer des membranes dtanchit qui ne contiennent pas de bitume mais

exclusivement des matriaux synthtiques.

Le march des revtements dtanchit

Rpartition des procd en France (source : magazine SYCODES Information septembre /

octobre 2001) :

Matriaux

manufacturs en feuilles 88%

A base de bitume

oxyd.

, non significatif

A base de bitumes

modifis par polymres.

76%

Membranes base

exclusivement de

polymres (ne

contiennent pas de

bitume).

12%

Matriaux

appliqus in situ 12%

rpartis ainsi :

Asphalte 10%

SEL 2%

Bitume, bitume oxyd, asphalte. Quelle est la diffrence ?

Le bitume se trouve sous forme naturelle (le bitume natif) au sein de

formations gologiques calcaires, mais il est galement et surtout

fabriqu industriellement par raffinage de ptrole brut (le bitume de

distillation direct). Inutilisable en ltat pour servir dtanchit aux

toitures terrasses, le bitume est modifi soit par ajout de polymres

soit par oxydation (le bitume oxyd),technique qui consiste faire

ragir le bitume avec de loxygne en insufflant de lair dans le bitume

fondu.

Lasphalte naturel est une roche sdimentaire poreuse, gnralement

calcaire, imprgne naturellement de bitume natif (NF B 13-001).

Le bitume et

lasphalte nont rien

voir avec le goudron

qui, lui, provient de

la distillation de la

houille.

Les toitures

23

Lasphalte coul, qui rpond la norme NF P 84-305, est un mlange

de bitume, de poudre dasphalte naturel et de granulats.

Le classement F.I.T. des revtements dtanchit

Cr par le CSTB et la Chambre Syndicale Nationale de lEtanchit (CSNE), le classement

F.I.T. est un classement performanciel des tanchits de toitures ; il constitue un complment

aux Avis Techniques. Les bitumes oxyds et les revtements dtanchit appliquer in situ

nont pas de classement F.I.T.

La signification de ses trois critres est :

F : rsistance la Fatigue (endurance aux mouvements des supports) de F1 F5

I : rsistance lIndentation (poinonnements statique et dynamique) de I1 I5

T : Temprature (tenue au glissement sous laction de la temprature) de T1 T4

Lindication du classement F.I.T. dun revtement dtanchit se trouve dans les Avis

Techniques.

En phase tudes, afin daider la prescription dun revtement dtanchit, le document de

prsentation du classement F.I.T. prsente un tableau indiquant le classement minimal

retenir pour un revtement dtanchit, en fonction de laccessibilit de la toiture, de la pente,

du support et de la protection de ltanchit. Ce document se trouve dans le cahier du CSTB

n2358, livraison 302 de septembre 1989.

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

24

Principales caractristiques des revtements dtanchit

Revtement

dtanchit

Avantages Inconvnients Points de vigilance

Multicouche

en bitume

oxyd

- Son lasticit est largement plus

faible que celle des bitumes

modifis par polymres : ils

sont sensibles aux grands

intervalles de tempratures ;

- Sa durabilit (10 ans) est plus

faible que celle des autres

revtements;

- Faible rsistance aux

poinonnements.

- A ne plus utiliser. De toute

faon, il a quasiment disparu

du march.

Bicouche en

bitumes

modifis par

polymres

- Durabilit prsume suprieure

25 ans ;

- Les polymres incorpors leur

permettent davoir une assez

bonne lasticit ;

- Bon march.

- Faible rsistance aux

poinonnements.

- Attention aux ngligences lors

de la pose, lorsque la

protection nest pas encore

ralise: la circulation de

personne ou le dpt doutils

percent facilement le

revtement.

Membranes

polymres

- Durabilit prsume suprieure

25 ans ;

- Nombreux accessoires

prfabriqus : angles,

dversoirs, passages de cbles,

etc.;

- Rapidit de mise en oeuvre ;

- Esthtique : aspect lisse,

coloris possibles ;

- Respect de lenvironnement :

les 4 principaux fabricants

sengagent reprendre les

matriaux en fin de vie et les

recycler.

- Main duvre spcialise : le

soudage des membranes

ncessite que les tancheurs

possdent une qualification

spcifique la technique ;

- Glissantes par temps de pluie.

- En cas de rhabilitation de

toiture, attention aux

incompatibilits : il faut une

sparation chimique entre le

PVC P et le bitume, lasphalte

ou le polystyrne expans ;

- Vrifier que lentreprise

emploie du personnel form et

qualifi pour le soudage des

membranes.

Asphalte - Durabilit prsume suprieure

25 ans.

- Au fil du temps, il devient gris

blanc.

- Sur les toitures partir de 3%

de pente, lors de journes trs

chaudes, il a tendance

scouler sous leffet de

llvation de tempratures.

Systmes

dtanchit

Liquide

(SEL)

- tanchit continue, sans

joints ;

- Mise en oeuvre sans flamme ni

air chaud ;

- Permet de raliser des surfaces

complexes (courbes, ondules)

ou daccs difficile (chneaux) ;

- Finitions dcoratives varies.

Les rsines transparentes

permettent dtancher des

structures transparentes.

- Le systme dtanchit le plus

cher du march ;

- Ne sappliquent pas sur isolant :

limits aux toitures non isoles

thermiquement, aux balcons ou

loggias ;

- Fortes contraintes de mise en

oeuvre : support adhrent (propre

et sec), temprature, aucune

humidit ;

- Demande une main duvre

trs spcialise

- A rserver pour de faibles

surfaces, o les flammes sont

interdites et la pose de ls

difficile ;

- Vrifier que lentreprise

emploie du personnel form et

qualifi pour lapplication de

rsines.

Les toitures

25

5.3.6. La protection du revtement dtanchit

Cette protection est la partie visible de la toiture terrasse ; son rle est de protger le

revtement dtanchit contre les effets naturels des rayons ultraviolets, des carts de

temprature, du vent ainsi que contre les effets mcaniques de la circulation, des charges et

des chocs.

On peut distinguer:

* Lauto-protection : la protection est intgre en usine sur la face externe du revtement

dtanchit, on parle alors de revtement auto-protg.

La couche dauto-protection est solidaire du revtement et na que

quelques millimtres dpaisseur, elle peut tre soit mtallique

(daspect gaufr en cuivre ou en aluminium, voire en inox) soit

minrale (paillettes dardoise ou graviers fins de divers coloris).

Les revtements auto-protgs ne sont destins quaux terrasses

inaccessibles ou aux relevs dtanchit.

Revtement dtanchit

avec auto-protection mtallique

* La protection rapporte : galement nomme protection lourde, elle est mise en oeuvre

immdiatement aprs la pose du revtement dtanchit. Cet impratif dabsence de dlai

entre la pose des deux matriaux est du au fait que le revtement dtanchit est extrmement

fragile lorsquil nest pas protg, il peut facilement tre perc par la circulation des ouvriers,

lutilisation de leurs outils ou le dpt provisoire de matriels en toiture.

On diffrencie la protection lourde meuble et la protection lourde dure :

La protection meuble : elle est constitue dun lit de gravillons

de 4 6 cm dpaisseur.

Elle est destine aux toitures-terrasse inaccessibles car la

circulation sur les gravillons abouti des infiltrations deau par

percement du revtement dtanchit. Pour accder aux

quipements techniques de la toiture sans percer ltanchit, des

chemins techniques sont crs laide de dalles ou de caillebotis

mtalliques par exemple.

A viter, si possible, en site venteux car les tourbillons dplacent

les gravillons.

Prfrer les gravillons

rouls que concasss afin

de rduire les risques de

poinonnement de

ltanchit.

Les gravillons doivent

tre de qualit lavs ,

cest dire sans trace de

sable afin de ne pas

favoriser le

dveloppement de

vgtation.

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

26

La protection dure : obligatoire sur toutes les toitures-terrasse

circulables, elle se prsente le plus souvent sous lune des formes

suivante :

Source : www.siplast.fr

une dalle de bton arm

pose sur une couche de 3

cm de gravier

des pavs poss sur un lit de

sable

des dalles en bton ou en bois,

de 50 cm de ct, poses sur

des plots rglables en hauteur

5.4. Les points singuliers des toitures-terrasses

5.4.1. Leur rle important dans la qualit

La qualit et la durabilit dune toiture terrasse dpend, pour la plus grande part, de la bonne

excution de ses points singuliers et de lattention qui y est porte lors de lentretien

priodique (voir 5.6 pour ce qui concerne lentretien). En effet, les statistiques sur les

pathologies des toitures terrasses indiquent que la grande majorit (70%) des dsordres sont

localiss aux points singuliers (source : Agence Qualit Construction).

La phase de conception ncessite une tude pralable complte

avec plan de reprage des points particuliers, schmas de dtails et

rdaction des prescriptions de pose. La mise en oeuvre est

videmment effectuer en accord avec les DTU, en utilisant des

lments ou procds sous avis techniques.

A noter : les DTU dcrivent une preuve qui nest que trs rarement effectue voire jamais -

dtanchit leau : la terrasse est mise en eau pendant plusieurs heures selon un processus

bien dfini afin de dtecter dventuelles dfauts dtanchit.

Ce type de protection

doit comporter des joints

de fractionnement afin de

permettre le libre jeu des

dilatations.

Linterdiction de pose

par temps de pluie doit

imprativement tre

respecte.

Les toitures

27

5.4.2. Diffrents types de points singuliers

* Les reliefs : ouvrages mergents, solidaires des lments porteurs et sur lesquelles

ltanchit est releve.

On trouve dans cette catgorie les acrotres, les seuils, les ressauts, les souches, les poutres en

allge, les supports de nacelles de nettoyage, les dicules et locaux divers tels que machineries

dascenseurs par exemple.

Ltanchit doit tre remonte verticalement sur ces reliefs et une protection doit tre prvue

en tte de ltanchit afin dviter que leau ne pntre sous le revtement dtanchit. Cette

protection en tte est gnralement ralise par un retrait ou par la pose dune bande de solin

mtallique ou encore par une couvertine mtallique.

Source : www.siplast.fr

Protection en tte par retrait ... par bande de solin ... par couvertine

En cas dutilisation de bande de solin, il ne faut utiliser que du matriel sous avis technique ;

lheure actuelle, seuls deux procds sont sous avis technique : Solinet (fabriqu par DANI

ALU) et Bande Trapco (fabriqu par TRAPCO). Ces bandes de solin doivent tre

imprativement associs aux lments spciaux prvus par leur fabricant pour les angles sans

quoi des infiltrations se produiront sous le revtement dtanchit.

* Les joints de structure : joints de dilatation, de tassement.

Ces joints doivent tre continus travers les diffrents matriaux de construction, il ne faut

donc pas passer par dessus avec lisolant et ltanchit de la toiture car cette dernire sera

immanquablement dchire par les mouvements de dilatation et retrait de la structure. Les

dispositions dcrites par les DTU permettent de traiter correctement ces joints, les DTU

rappellent galement quil ne faut utiliser que des accessoires sous avis techniques pour ce

traitement.

Pour les terrasse accessibles aux vhicules des joints plats sont mettre en oeuvre. Leur

description en est faite par les DTU ainsi quun rappel de quelques principes observer : ils

doivent tre organiss de faon recevoir une circulation la plus rduite possible. Dans le

cas, o il est impossible d'viter les joints plats, l'organisation des joints de dilatation doit

tre mene de faon que le plus petit linaire possible de joint soit circul (par exemple en

orientant les places de stationnement de part et d'autre des joints, en plaant des barrires de

sparation au droit de ceux-ci...). Leur trac doit tre tel qu'il ne coupe pas les rampes

d'accs.

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

28

* Les ouvrages dvacuation des eaux pluviales : ils comprennent les entres deaux

pluviales (EEP) et les trop-pleins (TP). Leur nombre et leurs dispositions figurent aux DTU.

Si la terrasse ne comporte quune seule descente deaux pluviales, un ou plusieurs trop-plein

sont obligatoires afin dassurer lvacuation de leau lorsque la descente est obstrue. Ce trop-

plein vite la mise en charge de la terrasse et son ventuel effondrement.

De manire gnrale, les trop pleins doivent tre de prfrence de forme rectangulaire avec le

grand ct horizontal car cette disposition permet une meilleure vacuation de leau que celle

permise par un trop-plein circulaire ayant la mme surface douverture.

Nanmoins, en ce qui concerne les toitures terrasses avec lment porteur en tles dacier

nervures (TAN), le DTU 43.3 rend obligatoire la mise en oeuvre de trop-pleins

rectangulaires car lorsque leau sy accumule, elles prsentent un fort risque dcroulement

par la suite de phnomne itratif : la charge deau creuse la terrasse (les TAN sont souples),

ce creux semplit alors dune nouvelle hauteur deau qui enfonce un peu plus la terrasse et

ainsi de suite jusqu la rupture des tles et la ruine de la toiture. Pour lviter il faut dune

part observer les dispositions du DTU et dautre part assurer lentretien rgulier de la toiture

(voir 5.6 ci-dessous).

* Les pntrations diverses : elles correspondent aux traverses de la toiture par des

ouvrages tels que les conduits de fumes ou de ventilation.

* Les lanterneaux et exutoires de fumes

5.4.3. Implantation et espacement entre ces points singuliers

Des dispositions impratives sont prendre en ce qui concerne limplantation des points

singuliers et notamment la distance minimale respecter entre deux ouvrages mergents

voisins.

Cette prescription dcoule des

exigences de ralisation,

d'entretien et de rfection des

ouvrages d'tanchit et figure sous

forme de schmas et tableaux dans

les DTU de mise en oeuvre (voir

ci-contre, un extrait du DTU 43.3)

mais elle nest que trop rarement

respecte par les concepteurs.

Les toitures

29

5.5. Les toitures jardins et les toitures vgtalises

5.5.1. Gnralits

Il convient de distinguer les toitures-terrasse jardin et les toitures-terrasse vgtalises :

Les toitures terrasse jardin

Elles sont en gnral accessibles la circulation pitonnire et prsentent un aspect

traditionnel de jardin.

Elles ne sont ralisables que sur lment porteur en maonnerie. Lpaisseur de terre vgtale

est adapte la nature des vgtaux plants, elle peut varier de 0,30 1,00 m. Il en rsulte une

surcharge importante sur la structure, de lordre de 600 kg/m et au-del.

La vgtation ncessite gnralement un entretien frquent et un arrosage ponctuel, comme

pour toute vgtation traditionnelle.

Les toitures terrasse vgtalises

Ce sont, quant elles, des toitures inaccessibles ; la circulation y est rduite lentretien du

revtement dtanchit et des vgtaux.

Les vgtations implantes sont choisies pour ncessiter une frquence darrosage et un

entretien plus rduit que pour les toitures terrasse jardin. Il sagit de vgtation basse (25 cm

maximum) conome en ressources nutritionnelles, rsistante et colonisatrice. Le mixage de

plusieurs varits slectionnes conduit un aspect multicolore variant au gr des saisons.

Lpaisseur de terre vgtale est faible ( de 3 20 cm) et nentrane quune surcharge rduite

sur la structure (115 135 kg/m). Les toitures terrasse vgtalises sont ralisables sur

lment porteur en maonnerie, acier ou bois.

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

30

Quel quen soit le type, ces terrasses vertes ont les caractristiques communes suivantes :

Confort thermique

Lisolation et linertie

thermique sont amliors.

Confort acoustique

La couche vgtale filtre les

bruits extrieurs.

Aspect visuel, bien-tre

Lesthtique de ces toitures

participe au climat de dtente

et de repos ncessaire dans

certains tablissements. Elles

influent sur le bien-tre

ressenti ou inconscient.

Environnement

Ces systmes amliorent la

qualit de lair extrieur car

ils fixent le gaz carbonique et

produisent de loxygne.

Les vgtaux fixent galement

les poussires lies la

pollution.

Ils ont un effet rgulateur sur

lvacuation des eaux

pluviales : cette eau est

restitue lenvironnement

par lintermdiaire des plantes

et par vaporation directe.

Protection de la

construction

Le revtement dtanchit est

protg des risques de

poinonnement et du

rayonnement UV.

La rgulation des carts de

temprature par la vgtation

vite les chocs thermiques et

rduit les effets de dilatation

ou de retrait sur la structure.

Cot

Par rapport une toiture-

terrasse simplement revtue

dune tanchit autoprotge,

le surcot dune toiture-

terrasse jardin varie de 75

750 euros HT/m. Celui dune

toiture-terrasse vgtalise est

de lordre de 25 75 euros

HT/m.

Urbanisme

La plupart des POS et des

PLU acceptent que ces

terrasses soient assimiles

des espaces verts.

En ce qui concerne leur conception et mise en oeuvre, il faut se reporter aux rgles

professionnelles tablies par la chambre syndicale nationale de ltanchit (CSNE) et lunion

nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) :

- Rgles professionnelles pour la conception et la ralisation des terrasses et toitures

vgtalises (CSNE, UNEP, juillet 2001).

- Rgles professionnelles pour lamnagement des toitures-terrasses-jardins (CSNE, UNEP,

juin 1997).

Elles prcisent notamment les essences interdites ou dconseilles sur ces ouvrages, comme le

bambou par exemple qui y est totalement proscrit.

Une prochaine refonte des DTU est prvue et devra englober ces rgles professionnelles.

Les toitures

31

5.5.2. Constitution dune toiture terrasse jardin ou vgtalise

De bas en haut, on retrouve des lments communs toutes les toitures terrasses :

- Un lment porteur ;

- Un pare-vapeur ;

- Un isolant thermique. Tous les types disolants usuellement utiliss sous tanchit

sont admis, ils doivent tre au moins de classe C en compressibilit.

- Un revtement dtanchit. Au del de son rle dtanchit classique, il doit rsister

la pntration des racines et contenir des adjuvants anti-racines. Afin de savoir si un

revtement dtanchit est agr comme tel, il convient de consulter son avis technique.

Viennent ensuite des lments spcifiques ce type de toiture terrasses :

- Une couche drainante charge de conduire

leau vers les dispositifs dvacuation et de

permettre aux racines de respirer. Elle peut tre

constitue soit de granulats dargile expans,

pouzzolane, cailloux, gravier ou encore de

plaques de polystyrne alvoles et nervures.

Son paisseur varie de 6 10 cm.

- Une couche filtrante qui a pour fonction de

retenir les lments fins de la terre vgtale afin

dviter quils ne colmatent la couche drainante.

Cette couche doit tre trs permable leau,

rsistante au dchirement et au poinonnement

et tre imputrescible. Il sagit habituellement de

nappes de laine de verre ou de non tisss

synthtiques en polyester ou polypropylne.

- Une couche de terre vgtale dpaisseur variable de 0,03 1,00 m. en fonction du

type de vgtation retenue.

Deux particularits figures sur le dessin ci-dessus et introduites par les rgles

professionnelles sont prendre en compte :

- la ralisation dune zone strile (ou bande de pourtour) en priphrie de la toiture. Dune

largeur minimale de 40 cm, elle permet le contrle des relevs dtanchit et des

vacuations deaux pluviales ainsi que respect de la hauteur des relevs conformment aux

DTU. Le revtement dtanchit antiracine doit tre continu et ne prsenter aucune

interruption entre la zone vgtalise et la zone strile. La protection de ce revtement est du

mme type que celle des toiture terrasse non vgtalises : autoprotg, gravillons ou dalles

sur plots.

Source : www.soprema.fr

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

32

- la mise en place dun dispositif de sparation entre la zone vgtalise et la zone strile. Il

peut sagir soit de bandes mtalliques ajoures (voir dessin), soit de bordures en bton ou en

brique qui retiennent la couche de culture mais permettent le passage de leau.

5.5.3. Entretien spcifique des toitures terrasse jardin ou vgtalises

En plus de lentretien classique du revtement dtanchit et des points singuliers (voir

5.6), les toitures terrasse jardin ou vgtalises ncessitent un entretien propre leurs

particularits.

Pour ce faire, la chambre syndicale nationale de ltanchit (CSNE) associe lunion

nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) proposent un contrat type dentretien qui

prvoit des recommandations destination des entrepreneurs paysagiste qui interviennent en

toiture-terrasse.

Les points de vigilance lors de lentretien sont :

- viter lutilisation de bche, fourche et crochet susceptibles dendommager ltanchit ;

- Vrifier que les produits fertilisants et phytosanitaires utiliss sont compatibles avec les

ouvrages prsents en toiture (revtement dtanchit, isolation, ...) ;

- Ne pas ngliger larrosage en priode de scheresse. Des racines non agressives en temps

normal peuvent le devenir par une recherche de survie de la plante : si, en priode de

scheresse, elles flairent des condensats dans lisolant, les racines sefforceront datteindre

cette zone et perforeront le revtement dtanchit pour y parvenir.

5.6. Lentretien des toitures terrasse

5.6.1. Ncessit de lentretien

Tous les efforts accomplis pour bien concevoir une toiture-terrasse puis mener bien sa mise

en oeuvre peuvent tre rduits nant si aucun entretien nest effectu par la suite.

Lentretien est indispensable afin de garantir le maximum de durabilit aux constituants et aux

systmes. Le dfaut dentretien entrane des infiltrations qui finissent par dgrader lisolant

thermique et le pare-vapeur et entranent des sinistres en chane dans les locaux sous-jacents.

Cet entretien doit tre dfini et pris en compte ds lorigine du projet. Le Matre dOuvrage

doit en tre conscient et prvoir son financement ; il ne peut faire limpasse sur lentretien de

sa toiture sans prendre de grands risques.

Les toitures

33

5.6.2. Frquence et teneur

Une terrasse doit tre contrle et entretenue au minimum une deux fois par an ainsi

quaprs un gros orage ou une tempte.

Les contrles doivent particulirement porter sur la bonne tenue

des relevs dtanchit et de leur protection en tte, des

dispositifs dvacuation des eaux pluviales, des couvre-joints et

de la protection du revtement dtanchit (gravier, dalles,

autoprotection,...).

Lentretien consiste principalement remettre en place les

lments dcolls, dplacs ou dgrads (protections en tte,

couvertines, ...), rgaler et rgulariser la couche de gravillons,

reprer et traiter les cloques, liminer les dtritus, mousses,

feuilles et vgtations, nettoyer les crapaudines dvacuation

deaux pluviales et les dalles sur plots.

Un point particulier auquel il faut prendre garde lors des visites de contrle et dentretien,

surtout sur les terrasses non accessibles, est le dpt de matriels qui nont rien y faire tels

quchelles mtalliques, salons de jardin ou jardinires qui percent remarquablement les

tanchits. Il convient galement dy dtecter dventuels travaux pirates accomplis en

dehors des rgles de lart, comme la pose dantennes haubanes par exemple, ou lusage

abusif par les utilisateurs dune toiture inaccessible.

Lidal est de mettre en place un contrat dentretien avec lentreprise qui a ralis les travaux.

Dans ce cas, il est judicieux de demander la proposition de contrat dentretien lors de la phase

de consultation des entreprises et, ventuellement, den faire un critre de choix prvu dans le

Rglement de Consultation.

Pour mettre en place cet entretien, les documents suivants sont des sources indispensables :

- Chacun des DTU de la srie 43 consacre un article lentretien des toitures-terrasse ;

- Les avis techniques des systmes utiliss donnent les prescriptions dentretien de ce

systme ainsi que des mises en garde aux utilisateurs ;

- Les recommandations EPEBAT pour lentretien des toitures-terrasses non accessibles

(voir bibliographie).

La remise en place du

gravier doit exclusivement se

faire avec un rteau en bois ou

en plastique, les dents

mtalliques risquant de percer

ltanchit.

Ne pas employer de

produits dsherbants pour

liminer les mousses et

vgtaux afin de prserver

ltanchit des agressions

chimiques. Le mieux est

dutiliser un rteau en bois ou

en plastique ou encore de

dsherber la main.

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

34

5.7. La rfection des toitures-terrasse

Actuellement, on peut estimer que la dure de vie moyenne des revtements dtanchit la

valeur suivante :

- asphalte : 25 30 ans

- bitume multicouches autoprotg : 10 ans

- bitume lastomre (modifis SBS ou APP) : plus de 25 ans

- membranes polymres : plus de 25 ans

La rfection de ltanchit dune terrasse doit, dune part, tre prcde dun diagnostic du

gros uvre, surtout si la rfection saccompagne dun changement dusage dinaccessible

accessible, par exemple afin de sassurer que les structures porteuses supporteront les

nouvelles charges.

Les entreprises dtanchit ne sont pas comptentes pour mener bien ce diagnostic, il relve

dun bureau dtudes de structures.

Dautre part, il est galement ncessaire de raliser un diagnostic de louvrage dtanchit

dont le champ doit recouvrir lisolant, le revtement dtanchit et sa protection afin de

dterminer les causes des dsordres subis ou attendus. Ce diagnostic permet galement

dviter la pose dun nouveau revtement qui soit incompatible avec lancien.

Les tancheurs sont le plus souvent comptents pour ce genre de diagnostic.

En matire de compatibilit des matriaux, il faut savoir que les membranes polymres base

de PVC sont totalement incompatibles avec les revtements base de bitume ou dasphalte,

leurs huiles agressant chimiquement le PVC.

La rfection des tanchits de toitures-terrasse est maintenant traite par un DTU. Il sagit du

DTU 43.5 (NF P 84-208-1) rcemment paru en novembre 2002.

Attention, ces valeurs

sentendent pour une toiture-

terrasse mise en oeuvre dans

les conditions des DTU et des

avis techniques mais surtout

dont lentretien a t

correctement ralis.

Les toitures

35

6. Lvacuation DES EAUX PLUVIALES

6.1. Les gouttires

Une gouttire est un collecteur deaux pluviales qui est apparent contrairement au chneau

qui est masqu et support par des crochets.

Les matriaux employs sont lacier, laluminium laqu, le cuivre, le zinc ou le PVC. Leur

mise en oeuvre est rgie par le DTU 40.5. La pente minimale respecter est dau moins 5

mm/m et lon peut distinguer trois modes de pose (illustrations : Dicobat) :

La gouttire pendante :

Cest la plus courante, elle ne prend appui que du ct

du toit par lintermdiaire de crochets relis aux

chevrons. Les extrmits sont fermes par un talon et

une besace de dilatation est dispose au raccord de

deux lments.

La gouttire langlaise (ou gouttire anglaise) :

De section demi-ronde, elle est faonne avec un

dveloppement variable de manire laisser lourlet

horizontal malgr la pente. Elle repose sur un

entablement ou une corniche.

La gouttire havraise :

La gouttire est mise en place au bas du versant de la

toiture, sur une feuille de zinc, et est recouverte par les

derniers rangs de tuiles ou dardoises. Le collecteur est

de forme cylindrique dveloppement constant (ci-

contre en haut) ou variable (en bas, galement

dnomm portant sa pente ).

Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002

36

Selon un mode de pose similaire la gouttire havraise, il existe la gouttire Laval ( gauche)

et la gouttire nantaise qui ont un profil triangulaire :

6.2. Les chneaux

Un chneau est de dimensions plus grandes que la

gouttire et est support par un encaissement,

gnralement en bois.

Il peut-tre mtallique (zinc, cuivre, acier inoxydable,

plomb, acier galvanis), en PVC, en bton ou en bois ;

avec ces derniers matriaux il reoit alors un revtement

dtanchit.

Le chneau prend appui directement soit sur la

maonnerie, soit sur la charpente. Il est beaucoup plus

discret quune gouttire.

Un chneau est appel chneau encaiss lorsquil est situ entre deux versants de toiture de

manire recueillir les eaux de ces deux pans de toiture. Il a galement cette appellation

lorsquil est situ entre un versant et un mur vertical.

6.3. Les descentes deaux pluviales

Les tuyaux de descente sont la plupart du temps de forme ronde mais aussi carre ou

rectangulaire. Ils sont mtalliques ou en PVC, le matriau employ devant tre identique

celui des gouttires de manire viter les incompatibilits de matriaux et les dilatations

diffrentielles.

Les principales prcautions prendre sont les suivantes :

* La descente doit tre verticale et ne comporter, si possible, aucun coude. Ces dispositions,

outre le fait doptimiser lcoulement, permettent dviter leur obstruction par les dchets

entrans par leau.

* A la jonction de la descente et de la gouttire (ou du chneau), une crpine (galement

nomme crapaudine) est mettre en place. Il sagit dune sorte de panier mtallique ou

plastique qui fait office de filtre et vite lobturation de la descente par des corps trangers,

feuilles mortes ou balle de tennis par exemple.

* Les tuyaux ne doivent pas tre appuys sur les murs mais carts de 2 cm minimum.

Les toitures

37

* La partie basse de la descente doit tre protge des chocs mcanique, le plus souvent on y

trouve un dauphin en fonte.

* Le pied de la descente doit tre relie un regard. Celui ci comporte parfois un siphon,

surtout lorsque la gouttire se trouve sous un niveau habit (mansarde) ou lorsque la

descente dessert une toiture-terrasse accessible ; ceci afin dviter les retours dodeurs

dsagrables.

Dune manire gnrale, il convient de ne pas faire passer les descentes deaux pluviales

lintrieur des btiments. Hormis le fait que cela entrane des nuisances acoustiques dans les

locaux traverss, il est en effet plus que prudent de canaliser les eaux pluviales lextrieur

des btiments afin de rduire les risques dinfiltration deaux dans les locaux.

Une disposition originale consiste remplacer le tuyau de descente par une chane qui conduit

la veine liquide mais linconvnient est que par temps venteux le flux deau peut tre dirig

contre la faade et/ou lextrieur du regard de pied de chute.

6.4. Lentretien

Une gouttire nest pas une jardinire : une deux fois par an et au moins lautomne, les

gouttires et les chneaux doivent tre visits et dgags de tout ce qui les encombrent

(feuilles mortes, mousses, objets,...). Cest galement loccasion de vrifier quil ny ait pas de

contre pente qui se soient formes.

Labsence dentretien conduit des dbordements de collecteurs et des ruissellements

abondants sur les faades puis, petit petit, des infiltrations lintrieur des murs de faades.

6.5. La gnoise