Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

JGKKK

JGKKK

Transféré par

saidTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

JGKKK

JGKKK

Transféré par

saidDroits d'auteur :

Formats disponibles

cterrier

05/09/2013

1/4

Communication

Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com

Utilisation : Reproduction interdite sans autorisation de lauteur

8 - LA COMMUNICATION DANS LES GROUPES

Toute vie sociale implique des relations avec dautres personnes. Dans certains cas, ces relations se formalisent,

deviennent structures et organises entre des individus. On peut alors parler de groupe de personnes. Ds lors,

la communication est souvent rgit par des rgles spcifiques qui caractrisent la communication de groupe.

Groupe de chercheurs : Neutrinos 2004

Groupe de sous officier Suisse

81 - Dfinition et caractristiques du groupe

Un groupe se caractrise par les points suivants :

Les membres sont en interaction. Ils ont conscience de coexister et de

faire partie du mme groupe. (association, parti politique, secte, syndicat,

entreprise, club, famille, groupe damis ou de copains, etc.).

Equipe de France de football

Ils partagent un but commun. (Jouer au football, renverser le

gouvernement, faire la rvolution, gagner de largent, faire vivre lentreprise,

faire de la montagne, faire la fte, visiter des muses, aller des concerts,

voyager, etc.).

Club de chasse larc

Ils ont des rgles communes et/ou des signes de reconnaissances :

o

Formelles : rglement, statut, uniforme, insignes

Informelles : se retrouver chaque soir dans un bar ou au stade chaque

dimanche, ou au local de lassociation ou du parti ; Utiliser les mmes codes

vestimentaires, les mmes marques, etc.).

Salaris dune entreprise

cterrier

05/09/2013

2/4

Les rgles refltent souvent les valeurs du groupe : bar <=> soire ; stade

<=> sport ; uniforme <=> rigueur et organisation, etc. Les personnes qui

veulent rester dans le groupe ou y entrer doivent accepter et respecter

ces rgles, sans quoi elles peuvent tre rejetes. (On parle de contrle

social du groupe)

Groupe de Hip Hop : New Gang Grew

Bureau association chemistry prevention

Ils laborent des rles stabiliss : aprs un certain temps, les

membres du groupe endossent souvent des rles stables quil est

ensuite difficile de modifier.

o Certains rles peuvent tre officialiss dans des statuts :

Prsident, vice prsident, trsorier, secrtaire, etc. Ces rles

institutionnaliss sont souvent choisis par les personnes. Le

Prsident sest prsent la prsidence lors dune assemble

gnrale qui la lu.

o dautres plus informels, sont implicitement reconnus par tous

et reproduit par tous : le gentil qui transporte les gens dans sa voiture, Celui qui fait la cuisine une fois et

qui devient cuisinier, la personne qui est secrtaire dans son travail et qui devient secrtaire de

lassociation, le comptable qui devient trsorier, celui qui ne comprend pas vite et dont tous le monde

plaisante, lintellectuel, le rigolo, le bon vivant, etc.). Ces rles sont parfois voulus mais peuvent tre subis

par la personne (victime) car ils sont le rsultat de lhistoire du groupe, dhabitudes ou danecdotes, qui

conduisent cataloguer un comportement et une personne. La victime doit prendre garde de ne pas se

laisser emprisonner dans ce type de rles, si celui-ci ne lui convient pas.

Ils laborent un rseau de relations interpersonnelles : chaque membre noue

des relations plus ou moins fortes avec les autres membres du groupe. Ces

relations reposent sur les rejets et attractions rciproques. Il se tisse alors un

vritable rseau de relations avec ses cercles dinfluence, de pouvoir et de contrepouvoir. Ce rseau tend exclure les gens extrieurs au groupe.

Le sociogramme

Il reprsente visuellement les relations dattirance et de rejet lintrieur dun groupe. Il met en vidence

les leaders, les pouvoirs et les personnes isoles.

Pour laborer un sociogramme, Il faut poser aux membres du groupe les deux questions suivantes :

1- Pour obtenir le meilleur rsultat dans ce travail, je voudrais travailler avec.... (deux noms choisir)

2- Pour ce travail, je ne voudrais pas travailler avec (deux noms choisir)

Les rponses doivent tre faites sur un bulletin individuel avec son nom

Exemple de sociogramme pris sur le site :

francois.muller.free.fr/ diversifier/typologi3.htm

Les relations dattirance sont ensuite reprsentes entre deux

personnes par un trait de couleur et les relations de rejets par un trait

dune autre couleur.

Important : Lorganisateur est le garant du scrutin. Il doit garantir la confidentialit des rponses, si il souhaite

avoir des rponses honntes, non influences par des stratgies personnelles.

cterrier

05/09/2013

3/4

82 - La communication dans les groupes

821 - Contenu et processus

La communication dans un groupe peut tre tudie sous deux aspects :

- Le contenu des discussions et des dcisions permet de mieux connatre les mobiles, les raisons dtre du

groupe, les buts, etc.

- Le processus : C'est la faon dont se droule la communication. Il se caractrise par les points suivants :

Qui parle : Qui parle le plus ? quand ? qui coute ? qui est en retrait ?

Quelles sont les ractions des gens : les gens peuvent avoir des ractions positives, ngatives, poser des

questions. Lorsque certaines personnes parlent les autres continuent de parler, pour dautres, le silence

sinstalle et tous coutent, etc.

Qui parle qui : Il est intressant de mesurer la direction des communications. Cela met en vidence les

relations, les affinits, les leaderships, les rejets, etc.

Influence ou leadership : Les leaders sont parfois ceux qui parlent le plus, mais cest loin dtre une rgle.

Selon ses besoins dinclusion, de pouvoir ou affectif, le leader peut tre plus ou moins facile identifier. (voir

la thorie des besoins de Schutz, dans le chapitre consacr au concept de soi). Certaines personnes

coutent beaucoup, restent en retrait au cours des discussions et sont trs coutes lors de leurs

interventions.

Le processus de prise de dcision : Il est intressant de voir comment est prise une dcision : Qui a

propos la solution ? qui a soutenu ? qui s'est oppos ? qui s'est retir ? qui est cout ? qui nest pas

cout ? la dcision est-elle majoritaire ? y a-t-il consensus ? est-elle minoritaire ?

Latmosphre du groupe : Les membres cherchent ils cooprer, y a t'il des oppositions constantes, des

rivalits, des sous groupes.

822 - Besoins et programmes cachs

Lorsque les gens adhrent ou entrent dans un groupe, ils le font toujours dans un but avou qui est la ralisation

de la finalit du groupe. Mais souvent, ces motifs avous sont une partie seulement des raisons. Chacun un

Programme cach personnel. L'appartenance n'est plus une fin, mais le moyen de satisfaire ses besoins

personnels. (Voir pyramide des besoins de Maslow : Besoins d'appartenance, de scurit, de pouvoirs, etc.).

Dans certains cas, la finalit du groupe peut disparatre derrire les mobiles cachs dun membre. (Un politicien ou

responsable syndicale fait passer son ambition personnelle avant lintrt du partie ou du syndicat, etc.)

823 - Leadership

Il repose sur la faon dont sont prises les dcisions dans un groupe et de l'influence de

certaines personnes : les leaders.

Charles De Gaulle

Aim jacquet

Carlos Ghosn

Gandhi

Napolon

Hitler

cterrier

05/09/2013

4/4

- Styles de leadership

- On distingue trois styles de leadership

Style autocratique : Ce style est caractris par le fait qu'un leader impose sa volont,

ses valeurs ou ses dcisions. Il dirige l'action, prend des initiatives, organise le groupe,

value et juge les membres du groupe. Ce style provoque parfois des conflits, des

mcontentements, des dsengagements. Mais il peut entraner une quantit de travail

surprenante et suprieure d'autres formes de leadership. Il est particulirement

efficace lorsque le leader est un esprit suprieur, intelligent et charismatique. (Attention

lefficacit peut tre positive ou ngative : De Gaulle, Mussolini, Hitler, Staline, Labe

Pierre, Churchill, etc.)

Style laissez faire : Les groupes de ce type sont sans leader vritable et parfois sans direction et sans

but prcis. Il y a souvent une atmosphre relche et dcontracte. Agrable court terme, ces groupes sont

peu efficaces et peuvent engendrer l'insatisfaction quant au rsultat et au but atteindre.

Style dmocratique : Chaque dcision est discute avant dtre soumise un vote.

Chacun peut y exprimer ses ides et peut participer aux prises de dcisions, sans tre jug

ou blm. Les participants sont souvent motivs et dynamiques. Ils ont le sentiment de

jouer un rle dans la vie du groupe et dy tre reconnu. Ils sont parfois plus originaux et

plus cratifs. Ils engendrent une plus grande satisfaction chez leurs membres.

Dans ces groupes le processus de dcision est organis. Il en rsulte parfois des

procdures longues, des runions nombreuses et des discussions sans fin qui nuisent la

productivit et peuvent engendrer mcontentement et inefficacit. Cest un risque

dvolution dont ces groupes doivent se garder...

- Approche du leadership

Il est difficile de savoir pourquoi une personne devient leader dans un groupe. De nombreuses tudes ont essayes

d'en cerner les causes, aucune explication, vraiment convaincante n'a t faite jusqu' ce jour.

Certaines privilgient la personnalit, taille, beaut, intelligence, volont : Mais cet argument nest gure

convainquant : De Gaulle est intelligent et grand, mais Hitler est petit et pas particulirement beau, Churchill

est petit et gros. Peu de personnes cumulent toutes les qualits et lorsque cela arrive, elles ne sont pas

forcment des leaders. .A contrario, John Kennedy laisse limage dun grand prsident amricain, mais na

pas un hritage en rapport.

Churchill

De Gaulle

Hitler

Certaines privilgient la situation : ce sont les circonstances qui permettent une personne de se raliser,

en mettant en avant des capacits inconnues ou sous estimes de la personne (Voir fentre de Johari). : De

Gaulle Dfaite de la France ; Churchill - Bataille dAngleterre ; Thatcher - Guerre des Malouines ; Georges

Bush pre Guerre du Kowet, ou le maire de New York Rudy Giuliani) lors des attentats du 11 septembre.

Certaines privilgient les fonctions ou la comptence : des personnes ont des comptences pour bien

excuter des tches et d'autres sont particulirement habiles pour grer les processus de dcision.

Les dernires tudes tendent mettre en vidence le fait que le leader est une combinaison de la situation et de la

personnalit et des comptences.

Vous aimerez peut-être aussi

- Livre Du ProfDocument80 pagesLivre Du ProfGustavo75% (4)

- Histoire Secrète Des Jésuites 1970Document205 pagesHistoire Secrète Des Jésuites 1970Nunusse100% (3)

- La Voleuse de Livres Markus ZusakDocument1 620 pagesLa Voleuse de Livres Markus ZusakEster Duarte100% (10)

- Les SS de La Toison D'or, Marc AugierDocument405 pagesLes SS de La Toison D'or, Marc Augierverdi18157174Pas encore d'évaluation

- Maurice Rajsfus Des Juifs Dans La CollaborationDocument204 pagesMaurice Rajsfus Des Juifs Dans La CollaborationSpeedy GonzalessPas encore d'évaluation

- Hitler Adolf - Le Testament Politique D'hitler PDFDocument32 pagesHitler Adolf - Le Testament Politique D'hitler PDFc0_ol100% (1)

- RogerDommerguePolaccoDeMnasce AuschwitzLeSilenceDeHeideggerDocument308 pagesRogerDommerguePolaccoDeMnasce AuschwitzLeSilenceDeHeideggermaestrodelafuente100% (1)

- Inconnu A Cette AdresseDocument13 pagesInconnu A Cette AdresseCarlotaSantosMartinsPas encore d'évaluation

- Krause Karl Wilhelm - Au Service Du FührerDocument20 pagesKrause Karl Wilhelm - Au Service Du FührerwxcvbnnbvcxwPas encore d'évaluation

- Shoah (La Premiere Shoah )Document95 pagesShoah (La Premiere Shoah )Nicolas MarionPas encore d'évaluation

- Fiche Pédagogique Inconnu À Cette AdresseDocument8 pagesFiche Pédagogique Inconnu À Cette AdresseCarlotaSantosMartinsPas encore d'évaluation

- Le Secret de Jacob Adolf HitlerDocument4 pagesLe Secret de Jacob Adolf HitlerneirotsihPas encore d'évaluation

- Michel Leiris, Race Et CivilisationDocument55 pagesMichel Leiris, Race Et CivilisationzarerPas encore d'évaluation

- Enzo Traverso-De L'anticommunisme-L'histoire Du XXe Siècle Vue Par Nolte, Furet Et CourtoisDocument27 pagesEnzo Traverso-De L'anticommunisme-L'histoire Du XXe Siècle Vue Par Nolte, Furet Et CourtoisneirotsihPas encore d'évaluation

- Diviser Pour Regner Barruel ComDocument76 pagesDiviser Pour Regner Barruel Comjuliusevola1100% (1)

- Journal de J.goebbelsDocument16 pagesJournal de J.goebbelsScripca AurelPas encore d'évaluation

- Pétain en Vérité - Marc Ferro PDFDocument275 pagesPétain en Vérité - Marc Ferro PDFrosamystica111Pas encore d'évaluation

- 24-10-2011-Angela Merkel Est Fille D'adolf HITLER-Les "Plateformes de Trading" Privés Ont Été Fermées en Préparation Pour Un Nouveau Système FinancierDocument5 pages24-10-2011-Angela Merkel Est Fille D'adolf HITLER-Les "Plateformes de Trading" Privés Ont Été Fermées en Préparation Pour Un Nouveau Système FinancierJaponTsunamiFakePas encore d'évaluation

- HitlerDocument24 pagesHitlerimaratePas encore d'évaluation

- Liste Des Accusé Du Procès de NurembergDocument2 pagesListe Des Accusé Du Procès de Nurembergduthil_profPas encore d'évaluation

- L Ornement de La Masse de Weimar A Holly PDFDocument5 pagesL Ornement de La Masse de Weimar A Holly PDFtdecastroPas encore d'évaluation

- RESUME H3 TotalitarismesDocument4 pagesRESUME H3 TotalitarismesGustavo Monares RiquelmePas encore d'évaluation

- Une Définition de La GéostratégieDocument283 pagesUne Définition de La GéostratégiedonguiePas encore d'évaluation

- 1895 4028 57 Georges Didi Huberman Quand Les Images Prennent Position L Oeil de L Histoire 1Document6 pages1895 4028 57 Georges Didi Huberman Quand Les Images Prennent Position L Oeil de L Histoire 1ze_n6574Pas encore d'évaluation

- Antony Sutton - Wall Street Et La Montée en Puissance D'hitlerDocument41 pagesAntony Sutton - Wall Street Et La Montée en Puissance D'hitlerinsanelkamil100% (1)

- MauriceChoury Alias AnnibalDocument26 pagesMauriceChoury Alias AnnibalvchouryPas encore d'évaluation

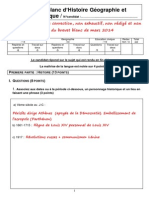

- Sujet BB 2014 - CorrigéDocument9 pagesSujet BB 2014 - CorrigéAnonymous s90gIPYVePas encore d'évaluation

- TheseDocument625 pagesThesepabram24105203Pas encore d'évaluation

- Éditions Verdier - Victor Farias - Heidegger Et Le NazismeDocument11 pagesÉditions Verdier - Victor Farias - Heidegger Et Le NazismeadimantoPas encore d'évaluation

- H3 TOTALITARISME Interro 2 CorrectionDocument2 pagesH3 TOTALITARISME Interro 2 CorrectionAnonymous s90gIPYVePas encore d'évaluation