Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Spécificités Agricole Important

Spécificités Agricole Important

Transféré par

nnnDroits d'auteur :

Formats disponibles

Vous aimerez peut-être aussi

- Jean-Louis Doney-L'économie Aux Concours-La Documentation Française (2016) PDFDocument231 pagesJean-Louis Doney-L'économie Aux Concours-La Documentation Française (2016) PDFنبيل بربيب100% (2)

- 1 Ecp Cours 1Document75 pages1 Ecp Cours 1elodie legallPas encore d'évaluation

- Exposé N° 6 La Pression FiscaleDocument28 pagesExposé N° 6 La Pression FiscaleSoufianErrachd100% (2)

- Approche Systémique Des StocksDocument7 pagesApproche Systémique Des StocksCheikh Sidya AidaraPas encore d'évaluation

- Support Cours Macroéconomie Partie1 S2 Sections I JDocument44 pagesSupport Cours Macroéconomie Partie1 S2 Sections I JAbdelouahd Ait moujanePas encore d'évaluation

- Resume Economie Prof YoussefdDocument36 pagesResume Economie Prof Youssefdsimachtoki0889Pas encore d'évaluation

- Introduction À Léconomie Cours PDFDocument52 pagesIntroduction À Léconomie Cours PDFjrachek2149Pas encore d'évaluation

- Compta Nat 3Document8 pagesCompta Nat 3Sébastien ONDO MINKOPas encore d'évaluation

- Bchi Khadija 2017 Memoire-ConvertiDocument57 pagesBchi Khadija 2017 Memoire-ConvertiHind AmhaouchPas encore d'évaluation

- PicartDocument42 pagesPicartAmina El AnsariPas encore d'évaluation

- Séance 3Document3 pagesSéance 3Ange XavierPas encore d'évaluation

- Résumé CN 1 PDFDocument1 pageRésumé CN 1 PDFOussama Oubad OxPas encore d'évaluation

- L'investissement PublicDocument33 pagesL'investissement PublicRtui Med0% (1)

- Comment S'établissent Les Relations Entre L'entreprise Et Son Environnement Économique ?Document21 pagesComment S'établissent Les Relations Entre L'entreprise Et Son Environnement Économique ?Andréa Miceli-OlettePas encore d'évaluation

- TD Économie GénéraleDocument3 pagesTD Économie GénéraleNarkhiss TaPas encore d'évaluation

- Modele OfceDocument56 pagesModele OfceJoel ShepPas encore d'évaluation

- Reponses Chapitre 1Document10 pagesReponses Chapitre 1Brégeon ColinePas encore d'évaluation

- Econ. de l'Entse2122Poly4ER)Document42 pagesEcon. de l'Entse2122Poly4ER)Leaare EnsaPas encore d'évaluation

- Marche Et Economie Non MarchandeDocument10 pagesMarche Et Economie Non MarchandeRaluca DeliaPas encore d'évaluation

- Calcul Des Couts Par La Methodes Des Centres D'analyseDocument7 pagesCalcul Des Couts Par La Methodes Des Centres D'analysejulien nkeouaPas encore d'évaluation

- CHP IIDocument27 pagesCHP IIavstorePas encore d'évaluation

- Etude de Faisabilite Economique Sur Le Compost Et Le Biogaz en Cote Divoire 2 CompressedDocument53 pagesEtude de Faisabilite Economique Sur Le Compost Et Le Biogaz en Cote Divoire 2 Compressedk6r9mkzn9nPas encore d'évaluation

- PPF Cas PaysDocument88 pagesPPF Cas PaysBledPas encore d'évaluation

- LMU - Problèmes Macroéconomiques - TD 1 - Corrigé - Chapitre 1 PDFDocument12 pagesLMU - Problèmes Macroéconomiques - TD 1 - Corrigé - Chapitre 1 PDFAndy RAKOTOARISONPas encore d'évaluation

- Manuel de Concepts Et Definitions Fevrier 2015Document107 pagesManuel de Concepts Et Definitions Fevrier 2015Jb EbongPas encore d'évaluation

- Série N4 1Document7 pagesSérie N4 1AMROU LASMARPas encore d'évaluation

- Travail À Rendre #1Document2 pagesTravail À Rendre #1Bennaceur ThamiPas encore d'évaluation

- 3 - Les Agrégats de La Comptabilité NationaleDocument2 pages3 - Les Agrégats de La Comptabilité Nationalemeryem-c93% (14)

- Dossier TD 2021Document44 pagesDossier TD 2021Reda MOUSSAIFPas encore d'évaluation

- TD - Serie 2 - MACRO - 2022 - 2023Document3 pagesTD - Serie 2 - MACRO - 2022 - 2023EL MATAOUIPas encore d'évaluation

Spécificités Agricole Important

Spécificités Agricole Important

Transféré par

nnnCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Spécificités Agricole Important

Spécificités Agricole Important

Transféré par

nnnDroits d'auteur :

Formats disponibles

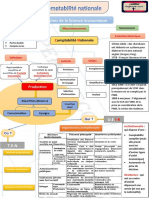

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

I. DIAGNOSTIC INTERNE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Le diagnostic interne renvoie au processus daudit conomique. Laudit conomique,

au mme titre que laudit comptable et financier, est une tape ncessaire pour comprendre le

fonctionnement conomique et technique des exploitations agricoles. LINSEE et le SCEES

utilisent pour cela des outils comptable, conomique et statistique : les enqutes, les

recensements, la comptabilit nationale agricole.

A. Les spcificits de lconomie agricole

Le potentiel agricole franais est gnralement apprhend par les enqutes et les

recensements raliss conjointement par lINSEE et le SCEES (Ministre de lAgriculture,

Agreste). En 1988 (priode qui a prcd les nombreux dparts la retraite et la prretraite), le recensement de lagriculture franaise avait rvl lexistence de 1 016 000

exploitations agricoles, contre prs de 1,3 million en 1979.

- Le dernier recensement1 (octobre 2000 mars 2001) du Ministre de lAgriculture et de la

Pche2, a dnombr 664 000 exploitations agricoles en France mtropolitaine. Parmi elles,

quelques 400 000 exploitations dites "professionnelles" concentraient 95 % du potentiel

conomique agricole. Ces exploitations "professionnelles" atteignaient une dimension

conomique d'au moins 12 hectares quivalent bl (8 Units de Dimension Europenne UDE) et utilisaient au minimum l'quivalent du travail d'une personne occupe trois quarts

de temps pendant une anne (0,75 UTA). Les plus grandes units (celles de plus de 100 UDE,

soit l'quivalent de 150 hectares bl) constituent 11 % des exploitations mais concentrent 45

% du potentiel agricole franais. A l'inverse, les exploitations de moins de 8 UDE (moins de

12 hectares quivalent bl) reprsentaient encore 34 % des exploitations, mais ne totalisent

que 2 % du potentiel agricole. La superficie et le cheptel moyen progressent. En 2000, les

exploitations s'tendent en moyenne sur 42 hectares, soit une fois et demie la superficie

moyenne de 1988. L'augmentation de la taille des exploitations, tant en surface qu'en

dimension conomique, est lie en partie l'essor des " formes socitaires " qui totalisent

aujourd'hui prs de 17% de l'ensemble des exploitations. Le nombre d'exploitations

spcialises dans l'levage bovin a diminu de manire significative. En 2000, elles taient

165 000 contre 271 000 en 1988. Un tiers des exploitations reste spcialis dans l'levage

d'herbivores. Globalement, on observe un mouvement de concentration des cheptels, et plus

particulirement dans les levages hors sol spcialiss. Les deux tiers des porcs

l'engraissement et des volailles sont dsormais levs dans ces exploitations. Le mouvement

de concentration affecte galement les productions vgtales.

La population active agricole compte actuellement (hors salaris saisonniers ou occasionnels)

1 319 000 personnes travaillant temps plein ou partiel. La diminution de 35% du nombre

d'agriculteurs actifs en 12 ans s'explique notamment par le fait que les conjointes occupent

plus souvent un emploi l'extrieur de l'exploitation. Par contre, aprs plusieurs dcennie de

1

Les lments marquants sont l'accroissement du nombre des grandes exploitations notamment sous forme

socitaire, le rajeunissement des chefs d'exploitation et la baisse de la population active familiale agricole. Le

nombre des actifs permanents a diminu de 35% depuis 1988, date du dernier recensement.

2

Daprs lenqute structures dexploitations ralise en 1997, il en restait 680 000 (une exploitation sur

trois a disparu en neuf ans). La taille moyenne dune exploitation agricole avait doubl en France de : 20,5

hectares en 1971 41 hectares en 1995. Sur les 1 403 000 actifs agricoles permanents, les actifs familiaux

reprsentaient 90% et les salaris permanents seulement 10%.

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

baisses lie l'essor de la mcanisation, on constate une augmentation du nombre de salaris

permanents (en 2000, on en dnombre 164 000, soit 12%) et une baisse relative des actifs

familiaux (88%). Enfin, malgr la faiblesse du nombre d'arrive de jeunes, la pyramide des

ges s'quilibre. Les nombreux dparts en retraite et prretraite ont contribu au

rajeunissement des chefs d'exploitation et des co-exploitants : 53% ont moins de 50 ans en

2000, contre 43% en 1988.

- A partir du dernier recensement, le ministre de lAgriculture a publi une enqute sur les

structures des exploitations franaises (Agreste, 2004). Un chantillon de 75 000 exploitations

a t utilis sur la priode allant de lautomne 2003 au dbut de lanne 2004, et sera rutilis

pour les enqutes prvues en 2005 et 2007. Ce portrait de lagriculture franaise rvlait

lexistence de 370 000 exploitations professionnelles et de 220 000 units beaucoup plus

modestes, qualifies de non professionnelles , soit prs de 590 000 exploitations (contre

664 000 en 2000, soit une baisse de 11%). Les exploitations dites non professionnelles ne

fournissent en moyenne que lquivalent du travail dune personne tiers de temps. Le poids

de ces petites units (270 000 en 2000, 400 000 en1988), qui disposent en moyenne de 10 ha

de superficie demeure toutefois rel dans certains levages (50% des quids, 33% des ruches,

10% des ovins). De 2000 2003, le nombre des exploitations professionnelles aurait

diminu de 2.3% (aprs une rduction de 3%, chaque anne, de 1988 2000). Les

exploitations professionnelles concentrent aujourdhui prs de 95% du potentiel conomique

agricole. Elles reprsentent la quasi-totalit de lactivit laitire ou horticole, 95% de lactivit

viticole, 94% de llevage bovin viande et 93% de celui des grandes cultures.

Premier phnomne marquant de cette enqute : lagrandissement des exploitations

professionnelles sest poursuivi. Elles disposent dsormais de 70 ha de superficie agricole,

soit 5 ha de plus quen 2000. Ces extensions se font en rcuprant les terres danciennes

exploitations (la superficie globale des exploitations professionnelles ne varie gure : 25.5

millions dhectares, soit la moiti du territoire national). Les units de plus de 100 ha

continuent augmenter. On comptabilise 67 000 exploitations de 100 200 ha (contre 63 000

en 2000) et 15 500 de plus de 200 ha (contre 14 000 en 2000).

Deuxime phnomne important : la monte en puissance des formes socitaires (17% en

1997). Les exploitations agricoles responsabilit limite (EARL) reprsentaient prs de 50%

des formes socitaires (61 000 contre 55 000 en 2000). Le nombre des groupements agricoles

dexploitations en commun (GAEC) a progress de 3% (de 41 500 units en 2000 43 000 en

2003). On dnombrait enfin prs de 16 000 socits civiles dexploitation agricole, surtout

dans le domaine de la viticulture (elles taient 800 en 2000).

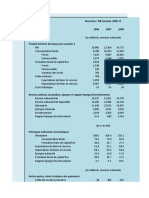

Tableau 1 : Classement des exploitations selon leur statut juridique

Exploitations professionnelles par statut

Nombre

Exploitants individuels

241 000

Formes socitaires

126 000

Dont EARL

61 000

GAEC

43 000

SCEA

16 000

Autres

6 000

TOTAL

367 000

Var 2003/2000

%

65.66

34.33

48.4

34.1

12.7

4.8

100

- 12%

+ 11%

+ 3%

+ 6%

- 9%

Source : Agreste, 2003

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

Les exploitations agricoles responsabilit limite (EARL) reprsentaient prs de 50% des

formes socitaires (61 000 contre 55 000 en 2000). Le nombre des groupements agricoles

dexploitations en commun (GAEC) a progress de 3% (de 41 500 units en 2000 43 000 en

2003). On dnombrait enfin prs de 16 000 socits civiles dexploitation agricole, surtout

dans le domaine de la viticulture (elles taient 800 en 2000).

La spcialisation et la concentration des exploitations constituent le troisime fait

important. Sur les 367 000 exploitations professionnelles, seules 60 000 sont de type mixte,

associant de faon quilibre plusieurs cultures ou types dlevage. Prs de 81 000

exploitations sont spcialises en grande culture (soit 4 000 de plus quen 2000). Ces

exploitations disposent dsormais dune moyenne de 106 hectares de superficie agricole (6 de

plus quen 2000). Les 65 000 exploitations spcialises dans la production laitire

comptabilisent dsormais un cheptel moyen de 39 vaches laitires (3 de plus quen 2000). Les

leveurs de plus de 1000 porcs ont dvelopp leur cheptel malgr une conjoncture dlicate. Ils

en dtiennent en moyenne 2050 (contre prs de 1950 en 2000). Les gros levages de poules

pondeuses saffirment de plus en plus. Les units de plus de 50 000 poules abritent en

moyenne 107 000 animaux (contre 100 000 en 2000).

Tableau 2 : Exploitations professionnelles par OTE en 2003

OTE

Grandes cultures

Bovins lait

Polyculture, Poly-levage

Bovins viande

Viticulture appellation

Autres herbivores

Porcins, volaille

Autre viticulture

Marachage horticulture

Fruits

Bovins mles

Effectifs en milliers

81

65

60

41

36

21

16

13

12

11

10

Var 2003/2000

-5

-8

- 14

-5

-2

-3

0

-3

-5

-8

- 16

Source : Agreste (2003)

Dernier fait marquant : plus de 875 000 personnes hors salaris saisonniers travaillent temps

plein ou partiel sur les exploitations professionnelles en 2003. Lvolution de leur nombre suit

celle des exploitations, soit une baisse de 2.2% par an depuis 2000. Plus de 80% des emplois

sont occups par les exploitants ou leur famille. Cet effectif diminue au rythme de 2.6% par

an entre 2000 et 2003. Les enfants choisissent plutt une profession non agricole. Les

conjointes travaillent davantage hors de lexploitation. La proportion dactifs familiaux

statut salari reste modeste, tout en continuant augmenter (4% en 2003 contre 3% en 2000 et

1% en 1988). Les 146 000 salaris permanents non familiaux restent stables depuis 2000.

Lensemble des actifs sur les exploitations professionnelles fournissait en 2003 lquivalent

de travail de 793 000 personnes plein temps pendant une anne. Cette quantit de travail

reprsente lquivalent de 2.2 personnes par exploitation ou encore 3.1 pour 100 ha. La

productivit continue donc de saccrotre rapidement : il fallait lquivalent de 3.3 personnes

pour cultiver 100 ha en 2000 et 4.7 personnes en 1988.

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

Ces quelques donnes montrent que lexploitation agricole caractre familial (annexe I)

reste largement prpondrante et pose des problmes particuliers lis aux relations et aux

solidarits existant entre lunit de production et la famille, celle-ci apportant la fois sa

force de travail et une part du capital ncessaire.

Le qualificatif familial cache bien sr des ralits trs diverses, des conditions de vie et

des possibilits de dveloppement trs diffrentes. La superficie cultive, les potentialits de

la rgion, la technicit de lagriculteur, le niveau des emprunts contracts, les liens avec les

secteurs amont (approvisionnement) et aval (transformation), lencadrement coopratif, la

composition de la famille (la prsence ou non dun successeur) sont autant de situations qui

permettent ou non lexploitation agricole de faire vivre le groupe familial et dassurer sa

reproduction. Le caractre familial pose cependant 5 sries de problmes :

1. Dfinition et mesure du revenu tir de lexploitation agricole

Ces problmes sont lis la prsence de facteurs personnels (travail familial, capitaux

personnels, terres en proprit). Une fois, soustrait au produit obtenu le montant des charges

relles (ce qui a t rellement dbours), il reste un revenu, appel revenu agricole, qui sert

rmunrer les charges suppltives (cots implicites), cest dire celles qui correspondent

aux facteurs personnels mis en uvre sur lexploitation.

2. Rpartition du revenu entre la famille et lunit de production

En effet, ce revenu ne doit pas seulement tre affect la consommation du mnage, il doit

aussi servir renouveler et accrotre la capacit de production (investissement de capacit,

investissement de productivit). Il arrive souvent que les besoins de la famille (conditions de

vie) soient sacrifis aux exigences du dveloppement de lunit de production.

3. La place des travailleurs familiaux

Le fait quune large majorit de femmes travaille sur les exploitations nentrane pas

forcment leur participation effective la conduite de lunit de production et aux prises de

dcisions. De mme, les fils et filles travaillant comme aides familiaux doivent obtenir la

facult de faire reconnatre leur participation aux rsultats et au dveloppement de

lexploitation. Les exigences lgitimes des agricultrices et des enfants aides familiaux ont

fait lobjet dune srie de dispositions lgislatives et rglementaires :

- Le salaire diffr : cest la loi dorientation agricole de juillet 1999 qui a cr une crance

de salaire diffr entre poux. Jusqu cette date, lpoux survivant navait aucun droit.

Depuis 1999, la crance est attribue au conjoint collaborateur survivant du chef

dexploitation ou de lassoci exploitant une socit. Ce dernier doit avoir participer

directement et effectivement la mise en valeur de lexploitation pendant au moins 10 ans,

sans autre contrepartie financire (salaire ou participation aux bnfices) que les avantages

inhrents la communaut de vie (nourriture, logement). La crance ne peut tre rclame

quau dcs du chef dexploitation et uniquement par le conjoint survivant. Ce droit

rmunration vient sajouter aux droits successoraux.

- Le maintien dans lindivision de lexploitation agricole, la mort du chef dexploitation,

au profit du conjoint survivant.

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

- Lattribution prfrentielle de lexploitation agricole, la mort du chef dexploitation, au

profit du conjoint survivant ou de tout hritier copropritaire.

- Le partage des droits et des responsabilits entre mari et femme dans la gestion de

lexploitation agricole, cest--dire la reconnaissance dun statut de co-exploitante pour

lagricultrice qui participe avec son mari la conduite de lexploitation agricole (loi du 4

juillet 1980).

- La cration dun GAEC (Groupement Agricole dExploitation en Commun) associant pre

et fils, voire couple parents et couple enfants est aussi un moyen dassurer la cogestion de

lexploitation.

4. La confusion des patrimoines

Il peut y avoir en effet confusion entre le patrimoine de la famille et le patrimoine de lunit

de production, ce qui peut avoir des consquences trs graves en cas de difficults financires

sur lexploitation. Les cranciers impays (les banques en particulier) peuvent aller jusqu

saisir les biens strictement familiaux pour assurer le recouvrement des sommes prtes pour

les besoins de lunit de production. Pour permettre la sparation du patrimoine familial des

biens affects lexercice de lactivit professionnelle, la loi du 11 juillet 1985 a cr

lExploitation Agricole Responsabilit Limite (EARL). Ce nouveau cadre juridique est une

socit civile constitue par une ou plusieurs personnes physiques o les associs ne

supportent les pertes qu concurrence de leurs apports.

5. Revenu agricole et pluriactivit

Longtemps considre comme un frein au dveloppement agricole (dfense du modle

dexploitation deux actifs familiaux), la pluriactivit des familles dagriculteurs apparat

aujourdhui comme un moyen dassurer la viabilit des exploitations agricoles. Une tude

ralise par lINSEE (Butault, 1999) auprs dun chantillon exclusivement constitu

dexploitations individuelles3 de plus de 12 hectares-quivalent-bl (systme RICA) souligne

que la dcision dexercer une activit professionnelle hors de lexploitation rpondrait une

double logique : conjoncturelle, en permettant de compenser la faiblesse et la volatilit du

revenu agricole) ; structurelle, en contribuant directement ou indirectement au financement

de lexploitation.

- Les revenus agricoles sont, pour une large part, dtermins par la taille des exploitations.

Lexercice dune activit extrieure par un ou plusieurs membres de la famille peut permettre

de compenser la faiblesse du revenu agricole et par l mme de rduire les disparits de

revenu global entre les familles dagriculteurs. Par ailleurs, du fait dimperfections du march

du travail (accs difficile) ou dune prfrence marque de certains de ses membres pour le

travail sur lexploitation, certains foyers ne peuvent ou ne souhaitent pas accder un emploi

hors de lexploitation, ce qui se traduit par un revenu global des familles pluriactives

suprieur celui des autres familles.

3

Les formes socitaires dexploitations tant exclues du champ de lenqute. Lchantillon permanent tait

compos dobservations relatives 4106 exploitations (sur les 7 468 prsentes dans le RICA), reprsentant 420

foyers dagriculteurs professionnels. Cet chantillon a ensuite fait lobjet dun partage entre quatre rgimes de

travail selon lexercice (ou non) dune activit professionnelle hors de lexploitation et selon lemploi (ou non)

de main duvre salarie sur lexploitation.

10

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

- Lexercice dune activit extrieure agit galement sur la situation financire des

exploitations, en accroissant les capacits dpargne et dautofinancement, mais galement en

facilitant laccs des exploitants au march du crdit4. Ainsi la capitalisation des exploitations

pluriactives est plus intense. Elle seffectue principalement par la voie demprunt, la scurit

assure aux banques par lexistence de revenus extrieurs jouant davantage que leur niveau

effectif.

B. Les comptes de lagriculture

Les comptes de lagriculture reprsentent la partie de la comptabilit nationale qui sintresse

aux rsultats de lactivit conomique de la branche agricole, cest lactivit concourant la

production de produits agricoles. Les comptes de lagriculture sont tablis chaque anne et

permettent de mesurer lvolution du revenu agricole.

1. La dtermination du revenu agricole

Le revenu agricole sentend la fois comme un revenu dentreprise mais galement

comme une rmunration de lexploitant. Une exploitation agricole ne se limite pas son rle

doutil de production, elle permet aussi une famille, celle du chef dexploitation, de dgager

des moyens de subsistance. La limite entre ce qui relve du domaine de lentreprise agricole

et ce qui relve du domaine priv (surtout lorsquil sagit dune exploitation individuelle)

nest pas vidente. Cette difficult sparer les deux aspects sexplique par le fait que le

bnfice dgag lors de lexercice dune activit indpendante rmunre la fois le travail

non salari (souvent de plusieurs personnes travaillant sur lexploitation) et les capitaux

investis dans lexploitation. Une fois les charges courantes lies lactivit payes et les

provisions ncessaires lactivit constitues, ce qui reste reprsente le revenu dactivit des

exploitants qui rmunre indistinctement le travail, le capital et une partie de la terre.

Les revenus agricoles sont les revenus provenant de la production de produits agricoles quels

que soient les agents qui la ralisent (exploitations agricoles mais galement mnages et

entreprises non agricoles).

Les revenus des agriculteurs (revenu global) comprennent non seulement les revenus

agricoles mais aussi des revenus provenant dactivits extrieures exerces par les agriculteurs

et leur famille ainsi que les transferts sociaux (retraites agricoles ou non) perues par la

population agricole.

Le calcul du revenu agricole va seffectuer partir de donnes recueillies directement auprs

dun certain nombre dexploitations agricoles. Lopration, mise en place au niveau

communautaire, est gre conjointement par lINSEE et le SCEES (on utilise le RICA :

Rseau Informatique Comptable Agricole). Elle constitue actuellement la seule enqute

statistique permettant dapprhender directement le revenu agricole des exploitants. Elle

consiste suivre les comptabilits de 6 000 exploitations agricoles franaises, traiter et

dpouiller les donnes obtenues. Les rsultats sont fournis suivant lorientation technico4

Selon Butault (1999, p. 177), le taux dendettement, dfini comme le rapport de lendettement total sur le total

de lactif, slverait 36% pour les exploitations pluriactives alors quil serait de 27% pour les autres

exploitations. Une hirarchie qui se retrouve lorsquon examine le montant des nouveaux emprunts contracts

par les exploitations sur la priode considre. Les nouveaux emprunts des exploitations pluriactives

reprsenteraient un peu moins de 45% du revenu agricole brut contre 35% pour les autres.

11

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

conomique des exploitations, cest dire selon leur systme de production et, lintrieur,

selon la dimension des exploitations.

En analyse conomique, la notion de profit ou de revenu se dfinit comme le produit

(ou le chiffre daffaires) duquel on dduit lensemble des cots. Celui-ci comprend les cots

variables, cest dire tout ce qui est dtruit ou transform lors du processus de production (les

matires premires, le carburant, les produits chimiques) et la rmunration des facteurs de

production. Lactivit agricole mobilise trois types de facteurs de production : la terre, le

travail et le capital. Dans ce cadre thorique, la terre est rmunre par les loyers et les

fermages si lexploitant est locataire, ou par un loyer fictif si lexploitant est propritaire, ou

une combinaison des deux car lexploitant peut louer et possder. Le travail salari est lui

rmunr par le versement des salaires et des cotisations sociales. Quant au capital, il est

rmunr par un taux dintrt que lon pourrait choisir quivalent celui des capitaux

emprunts pour lachat de matriels et btiments. Cependant quand il sagit de mesurer

concrtement ce concept, on est limit par les instruments comptables dont on dispose et qui

ne permettent pas de respecter parfaitement la dfinition thorique. De plus, les dispositions

fiscales tendent complexifier le calcul. On est ainsi contraint daccepter lindicateur le

moins loign du concept thorique mais affect nanmoins de certaines imperfections.

Lindicateur de profit qui sapprocherait de la dfinition recherche est ainsi le Rsultat

Courant Avant Impt, dfalqu des cotisations sociales de lexploitant. Le RCAI correspond

au solde entre le produit total (produit brut agricole, produits divers dont les subventions) et

les charges totales (y compris les amortissements). Ce revenu mixte mesure la somme dont

dispose le chef dexploitation pour rmunrer les capitaux propres, la terre et la main duvre

familiale. Il constitue donc une ressource pour le dveloppement de lactivit et des

investissements agricoles. Cest ainsi le solde comptable qui semble le plus proche de la

notion de revenu ou de profit conomique dgag par lexploitation. Il correspond au rsultat

de lactivit permanente de lexploitation dans la mesure o les produits et les charges

exceptionnelles sont exclues. En revanche, il prend en compte les revenus annexes comme

ceux provenant de lagritourisme si lactivit reste limite.

- Le revenu net agricole est gal au rsultat courant avant impt les cotisations sociales.

- Le revenu brut agricole correspond au revenu net agricole + les amortissements.

- Les bnfices non agricoles : bnfices industriels et commerciaux (BIC) et bnfices non

commerciaux (BNC).

- Le revenu dactivit extrieure : salaires + bnfices non agricoles

- Autres revenus extrieurs : revenus de la proprit et retraites

- Total des revenus extrieurs : revenu dactivit extrieure + autres revenus extrieurs

- Le revenu brut global : revenu brut agricole + total des revenus extrieurs

- Le revenu net global : revenu net global + total des revenus extrieurs

- Les prlvements privs : sommes verses par lexploitation la famille

Depuis linstauration du Systme Europen des Comptes en 1995 (SEC 95), les aides

lagriculture sont dsormais scindes en subventions sur les produits et en subventions

dexploitation. Les premires recouvrent les aides compensatrices aux grandes cultures, la

prime la vache allaitante et la prime spciale aux bovins mles. Dans le nouveau systme,

ces aides directes sur les produits sont incluses dans le prix de base, dont sont dduits la TVA

et les autres impts sur les produits. Les secondes sont prises en compte dans le calcul du

rsultat agricole global. Laide au gel des terres ou les indemnits spciales montagnes

rentrent dans ce cadre. Ces subventions nincluent pas lindemnisation des leveurs dont le

troupeau a t abattu cause de lESB (opration traite comme un transfert en capital).

12

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

2. Les comptes nationaux de lconomie agricole

Le compte consiste regrouper les oprations sur biens et services, et les oprations de

rpartition. On appelle ressource toute opration qui reprsente une entre de monnaie, et

emploi toute opration qui reprsente une sortie de monnaie. Comme toute comptabilit, la

comptabilit nationale agricole prsente des comptes en quilibre, en crivant le solde,

capacit ou besoin de financement, l'intrieur des comptes. Chaque compte doit runir un

ensemble d'oprations homognes, ou dcoulant d'une mme activit. On distingue

a. Le compte de production

Comme son nom l'indique, il est ax sur la production. Cette fonction est exerce

titre principal par les entreprises agricoles (statut socitaire) et par les exploitations

individuelles. Le compte de production dcrit la liaison entre la production de biens et

services et les consommations intermdiaires ncessaires pour obtenir cette production.

La production de lexercice nette des achats danimaux comprend :

* Les livraisons : quantits vendues et autoconsommes

* La variation des stocks pour les crales, le vin, les pommes de terres et le btail sur pied.

La valorisation se fait au prix au 1er janvier pour le stock initial et au 31 dcembre pour le

stock final. La diffrence entre les deux valorisations, appele apprciation sur stocks

traduit leffet de glissement des prix en cours danne sur la valeur des stocks.

* Les biens dinvestissement (production immobilise): variation du cheptel de souche et

plantations de vergers et de vignobles.

* les intraconsommations : produits agricoles rutiliss en ltat dans le processus de

production (fourrages, semences, lait bu par les veaux).

* des travaux faon

* des produits rsiduels

* des pensions danimaux

* des terres loues prtes semer

* de lagritourisme

* dautres locations et autres produits dactivits annexes.

Le solde du compte de production est constitu par la valeur ajoute (porte en emploi du

compte). La valeur ajoute brute, est gale la diffrence entre la production de lexercice

nette des achats danimaux (en tenant compte des remises, ristournes et rabais obtenues) et les

consommations intermdiaires. La comptabilit nationale agricole calcule galement ce que

lon appelle la valeur ajoute nette ; diffrence entre la valeur ajoute brute et la

consommation de capital fixe.

b. Le compte dexploitation

Il dcrit la rpartition primaire de la valeur ajoute, la distribution de revenus qui a eu lieu

l'occasion de la production. Il reprend en ressources la valeur ajoute brute augmente des

ventuelles subventions d'exploitation reues (il sagit des sommes verses des agriculteurs

pour combler un dficit dexploitation : ni les aides aux investissements, ni les bonifications

dintrt ne figurent dans ce poste), et dcrit en emplois comment ces ressources ont t

rparties entre les salaris qui ont particip la production (il sagit des salaires et cotisations

sociales concernent la main duvre salarie) ; l'tat qui prlve des impts indirects (il sagit

de taxes frappant les produits agricoles ou les facteurs de production, la charge des

13

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

agriculteurs : droits sur les alcools de mutage, taxes sur les sucres de chaptalisation) et

lentreprise elle-mme. Le compte d'exploitation ne comporte que des oprations de

rpartition. La rmunration des salaris est entendue au sens large puisqu'elle comporte les

cotisations sociales. Le solde du compte d'exploitation est l'excdent brut d'exploitation

(port en emplois du compte). Il montre ce qui reste lentreprise agricole aprs qu'elle est

rmunre ses salaris et verse les prlvements obligatoires lis la production. Ce solde

est indpendant des capitaux (propres ou emprunts) mis en oeuvre pour produire. Pour les

entreprises socitaires, le compte d'exploitation traduit le partage entre travail et capital.

L'excdent brut d'exploitation reprsente les sommes qui sont disponibles pour renouveler le

matriel, investir et rmunrer les divers apporteurs de capitaux. Pour les exploitants

individuels, l'excdent brut d'exploitation reprsente la fois la rmunration de leur travail,

celle des capitaux qu'ils ont avancs ou emprunts, et les sommes disponibles pour accumuler.

c. Le compte de revenu

Ce compte dcrit la rpartition secondaire du revenu. Il retrace les oprations de rpartition

lies l'acquisition et la redistribution du revenu des entreprises agricoles et des exploitants

agricoles. En ressources, il reprend l'excdent brut d'exploitation pour les entreprises

socitaires et les entrepreneurs individuels. Pour les autres mnages, les ressources

essentielles sont les salaires, les transferts (prestations sociales, retraites) et les revenus de la

proprit (intrts, dividendes). En emplois, on porte les transferts de revenu. Les entreprises

socitaires paient l'impt sur les bnfices, versent des intrts aux prteurs et des dividendes

aux actionnaires (parts sociales pour les SARL). Les exploitants agricoles versent des intrts,

des primes d'assurance, paient des impts directs. Le solde du compte de revenu est le revenu

disponible brut qui reprsente la somme dont le secteur institutionnel peut disposer son

gr, pour la consommation ou l'pargne.

Les diffrentes postes

Les assurances : on trouve, en ressources, les indemnits reues pour les risques de grle,

incendie, automobile et en emplois, les primes verses.

Les intrts comprenant les sommes verses par les agriculteurs pour les emprunts lis

lentreprise agricole.

Les fermages et mtayages nets reprsentent la diffrence entre ceux verss par les

agriculteurs et ceux reus par eux. Ainsi les charges locatives nettes sont inscrites en emplois

du compte de revenu dentreprise. Elles correspondent la rmunration nette du propritaire

des terres, cest dire aux charges locatives brutes desquelles sont dduits les impts fonciers

sur les terres en fermages.

A la rubrique impts, figure la totalit de limpt foncier quil soit pay par les propritaires

non exploitants ou par les agriculteurs en faire valoir direct.

Les cotisations sociales sont celles payes par les exploitants pour eux-mmes et leur famille.

Les prestations sociales sont celles reues par les exploitants et leur famille.

d. Le compte dutilisation du revenu

Il montre comment lexploitant agricole rpartit son revenu disponible entre la

consommation finale et l'pargne. Ce compte ne comporte en ressources que le revenu

disponible brut et en emploi une seule opration sur biens et services, la consommation finale.

Le solde est l'pargne brute. Les entreprises socitaires n'ont par convention aucune

consommation finale (l'pargne brute est gale au revenu disponible brut). Le compte

d'utilisation du revenu des exploitants agricoles permet de connatre le partage entre

14

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

consommation et pargne, qui est une donne macro-conomique essentielle. La signification

du solde du compte d'utilisation du revenu est importante : si on dduit de l'pargne brute,

l'amortissement qui mesure la consommation de capital fixe au cours de la priode, on obtient

l'pargne nette qui mesure l'enrichissement du secteur institutionnel. L'pargne nette mesure

l'accroissement du patrimoine. L'pargne brute reprsente la somme que lentreprise agricole

peut consacrer au financement de son investissement brut sans avoir s'endetter : c'est

l'autofinancement. Les dpenses familiales correspondent aux prlvements privs plus le

total des revenus extrieurs. Elles correspondent la somme de la consommation familiale,

des remboursements demprunts privs, de lpargne extra-agricole et de limpt.

c. Le compte de capital

Il retrace avec le compte financier l'ensemble des flux qui constituent la fonction

d'accumulation. Ils vont dcrire comment le secteur a remplac les quipements usags et

quelle structure il a donn l'accroissement de son patrimoine, mesur par l'pargne nette. Le

compte de capital a pour objet de dcrire les oprations lies aux investissements en actifs

physiques et aux transferts en capital. Il reprend en ressources l'pargne brute laquelle

s'ajoutent les transferts en capital reus. Les emplois du compte de capital se dcompose de la

manire suivante :

- La FBCF, c'est dire l'achat de biens destins produire d'autres biens, et dont la dure

d'utilisation excde un an. C'est l'investissement brut.

- Les variations de stocks. Les stocks sont des produits conservs par le secteur en vue

d'utilisation ou de ventes futures. Ces produits peuvent galement constituer des stocks

spculatifs. La variation des stocks constitue la diffrence entre le montant des stocks au 31

Dcembre courant et le montant des stocks au 31 Dcembre prcdent.

- l'acquisition nette des terrains et actifs incorporels (brevets)

- les transferts en capital

Le compte de capital d'un exploitant agricole montre comment son pargne (S) va suffire ou

non financer ses investissements (I), il montre dans quelle mesure lexploitant s'autofinance

(on parle de capacit ou besoin de financement). Si lexploitant a un besoin de financement, il

doit faire appel l'pargne des autres secteurs en leur empruntant (principalement les

banques).

La capacit dautofinancement courante est gale au rsultat courant avant impt + les

amortissements - charges sociales. Lautofinancement courant est gal la capacit

dautofinancement courante les prlvements privs.

Ces comptes nationaux prsentent toutefois, une srie dimperfections :

- Des difficults lies la connaissance statistique : ainsi pour certaines productions (fruits et

lgumes, animaux), il est souvent difficile de connatre les quantits livres, les stocks et les

prix. Il est difficile galement de saisir certains achats de biens intermdiaires.

- Le revenu brut agricole nest pas le revenu disponible des mnages agricoles : en dduisant

du revenu brut agricole, la consommation de capital fixe pour le renouvellement des

investissements (matriel, btiments, plantations), on obtient le revenu net agricole.

Cependant, le calcul des amortissements reste approximatif et le revenu net doit servir non

seulement aux besoins des mnages mais aussi laccroissement de la capacit de production.

15

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

Prsentation des comptes des secteurs institutionnels

Ressources

Emplois

Compte de Production

Production

Consommations intermdiaires

Compte dexploitation

Valeur Ajoute Brute

Valeur Ajoute Brute

Rmunration des salaris

Impts lis la production (sauf TVA)

Excdent Brut dExploitation

Subventions dexploitation (reues)

Compte de revenu

Excdent Brut dExploitation

Subventions dexploitation verses

Revenus de la proprit et de lentreprise

(intrts , dividendes...verss)

Oprations dassurance dommages

Autres transferts courants (impts sur le

revenu, cotisations sociales, prestations

verss)

Revenu Disponible Brut

Rmunration des salaris

Impts lis la production et limportation (reus) y

compris TVA perue par les administrations publiques

Revenus de la proprit et de lentreprise (intrts ,

dividendes...reus)

Oprations dassurance dommages

Autres transferts courants (impts sur le revenu,

cotisations sociales, prestations reus)

Compte dutilisation du revenu

Consommation finale

Epargne Brute

Revenu Disponible Brut

Compte de capital

Formation Brute de Capital Fixe

Variation de stocks

Acquisition nette de terrains et

dactifs incorporels

Transferts en capital verss

Epargne Brute

Transferts en capital (aides

linvestissement, impts en

capital...reus)

Capacit ou Besoin de financement

Flux nets de crances

Compte financier

Moyens de paiement internationaux

Monnaie et dpts non montaires

Bons ngociables, obligations, actions et

autres participations

Crdits

Rserves techniques dassurance

Solde des crances et des dettes

16

Flux nets de dettes

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

Dans un souci de simplification, la comptabilit nationale agricole est gnralement ramene

aux diffrents postes suivants :

Production agricole

Subventions sur les produits

Production au prix de base

Dont production de produits vgtaux

- Crales

- Olagineux, protagineux

- Fruits, lgumes, pommes de terre

- Plantes industrielles

- Vins

- Produits vgtaux divers

Dont production de produits animaux

- Btail

- Produits avicoles

- Autres produits animaux

Dont production de services

- Total des consommations intermdiaires

(hors TVA dductible)

= Valeur ajoute brute au prix de base

- Consommation de capital fixe

= Valeur ajoute nette au prix de base

Subventions dexploitations

Impts fonciers

Impts lis la production

= Rsultat agricole net global

Rmunrations des salaris

Intrts

Charges locatives nettes

= Revenu agricole dentreprise global

C. Analyse des comptes de lagriculture

La comprhension des comptes et des oprations conomiques est gnralement associe

une analyse des relations prix-quantit (c'est--dire des effet valeur et effet volume) sur les

diffrents marchs. Une prsentation dtaille de la conjoncture conomique annuelle peut

nous permettre de faire un lien entre les outils de la comptabilit nationale agricole et ltat

des marchs.

17

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

1. Lanne 2004

En France, comme dans lUnion Europenne vingt cinq, la valeur de la production agricole

a augment (+ 11,2% en volume). Labondance des rcoltes a toutefois t compense par une

pression des prix la baisse. Lanne 2004 a t galement marque par lintgration de 10

nouveaux Etats membres, qui contribuent pour 9% la production agricole europenne (il

sagit notamment de la Hongrie, de la Pologne et de la Rpublique Tchque).

a. Effet prix Effet volume (Hausse des volumes et baisse des prix)

Labondance des productions de crales au niveau europen et mondial (due la progression

des surfaces ensemences et des hauts rendements) et la forte parit /$ ont gnr une

pression concurrentielle qui a orient les prix la baisse. Le volume de bl tendre, dont le

rendement est trs lev et la qualit bonne, sest accru de 29,5% (par rapport 2003) alors

que le prix diminuait de 17%. La production de mas a augment de 31.5% (aprs une baisse

de 30% en 2003) alors que son prix a diminu de prs de 28% (le mas franais est

concurrenc par le mas hongrois). De son ct, la production dolagineux a augment grce

la croissance des rendements. Le prix a recul de 11.8%, linstar du cours du soja sur le

march mondial. Les cours des protagineux dcroissent dans le sillage de ceux du bl et du

tourteau de soja, auxquels ils peuvent se substituer en alimentation animale.

De la mme manire, la production de pommes de terre de conservation stant fortement

accrue, les prix ont baiss de 25%. Les importantes rcoltes de fruits ont entran une baisse

des cours (phnomne amplifi par la baisse de la consommation de fruits).

Dans cette atmosphre de baisse des prix, les productions des gros bovins et des veaux tirent

leur pingle du jeu. La hausse gnrale des prix avoisinait les 1.9% tout en restant contraste

selon les produits. Les prix des gros bovins ont remont pour la troisime anne conscutive

(4.3%) et dpassaient le prix atteint avant la crise bovine (2001). Les prix des porcs ont

remont (6.8%) tout restant encore bas (intervention europenne daides au stockage). Les

prix des volailles se sont redresss (3.4%), aprs deux annes de baisse, lie la

surproduction et la concurrence extrieure. En revanche, le prix des ufs a chut (- 23,6%),

aprs la flambe des prix de 2003. Le prix hors subvention du lait et des produits laitiers a

baiss pour la troisime anne conscutive (- 2.8%). Cependant le prix de base a augment

lgrement (0,8%), compte tenu de la mise en place, en 2004, dune aide directe sur le lait au

niveau europen.

b. Rsultats en baisse

Le montant des subventions sur les produits sest accru de prs de 5% (soit 7.6 millions

deuros). La rforme de la PAC adopte en juin 2003 sest traduite par le versement de

nouvelles subventions (principalement la prime au secteur laitier, soit 282 millions deuros,

qui compense en partie la baisse du prix du lait). Pour les productions vgtales, les

subventions, qui sont lies aux surfaces ensemences, ont fortement augment (2.2%). Elles

se sont accrues pour les crales (les surfaces ont beaucoup augment) et les protagineux

(complment daide). Elles se sont par contre rduites pour les olagineux, avec la diminution

des surfaces.

18

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

La valeur des consommations intermdiaires de lagriculture a augment de 3.1% en raison du

prix des achats. Le prix des aliments achets pour les animaux sest accru de 4.9% en raison

de la forte hausse du prix des matires premires (crales, soja) au dbut de lanne 2004.

Le prix des produits nergtiques a progress de 5.6% en dpit de la rduction de la taxe

intrieure sur les produits domestiques (TIPP) sur le fioul domestique, accorde aux

agriculteurs au 1er semestre 2004. Le prix des engrais a sensiblement augment (+ 3.9%) du

fait de la hausse du prix du gaz (qui entre dans la fabrication des engrais azots).

Finalement, la valeur ajoute nette (tenant compte de la consommation de capital fixe :

amortissement des plantations, des matriels et des btiments) a augment de 3.9%.

Les subventions dexploitation et les impts fonciers sont quant eux revenus des niveaux

habituels, aprs des mesures exceptionnelles prises en 2003. Les subventions dexploitation

ont t ramenes 1.6 milliards d en 2004 contre 2.6 milliards en 2003. Les indemnits au

titre des calamits agricoles 2003 relatives au gel et la scheresse, ont t en totalit

enregistres sur lexercice 2003, conformment aux rgles du systme europen de

comptabilit nationale, quelles aient t verses fin 2003 ou dbut 2004. Par ailleurs, la prime

herbagre, institue en 2003 est reste stable. Les contrats territoriaux dexploitation (CTE)

ont diminu dans lattente dune monte en charge des contrats dagriculture durable (CAD).

Laide au gel des terres a diminu lgrement (le taux de gel ayant t exceptionnellement

ramen e 10% 5% sur 2004).

Il en rsulte une baisse du rsultat agricole net de la branche (- 1.7%). Comme lemploi

agricole total a diminu dautant, le rsultat agricole net par actif est rest stable. En termes

rels, il sest cependant dtrior (- 1.6%). Sur les cinq dernires annes, cet indicateur de

revenu a diminu : - 1.2% en moyenne sur les annes 2000-2004.

Pour le revenu net dentreprise agricole, qui prend en compte notamment la rmunration des

salaris (+ 4.1%), la dgradation est plus marque (- 4.7%). Le montant des intrts nets

verss par la branche agricole a diminu de 3.1%. Lencours des prts sest stabilis avec un

recours accru aux prts non bonifis dinvestissement. Le taux moyen dintrt apparent a

baiss pour se situer 4.81% en 2004 aprs 5.05% en 2003 (il tait encore de 7% en 1995).

Le nombre dactifs non salaris continue diminuer un rythme soutenu (- 2.6%) : le revenu

net dentreprise agricole par actif non salari baisse nanmoins : - 2.2%, soit 3.7% en termes

rels. Sur les cinq dernires annes, cet indicateur de revenu a baiss : - 2.5% par an en

moyenne sur les annes 2000-2004.

2. Lanne 2002

Lanne 2002 a t marque par une forte hausse des rcoltes de crales et doloprotagineux, puis une chute des prix des crales et du porc. La valeur de la production

agricole au prix de base est reste quasiment stable (- 0.2%, soit une baisse de 210 millions

deuros). La diminution sensible des prix (- 3.6%) a t compense par la hausse des volumes

produits (+ 3,5%). Hors subventions sur les produits, la production agricole a dcru de 0,9%

en valeur par rapport lanne 2001.

19

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

a. Effet prix- effet volume (hausse des volumes, baisse des prix)

Au niveau des vgtaux, des fruits, animaux, on a enregistr des volumes en hausse

et des prix en baisse. Le prix des crales a diminu en raison dune offre abondante et de la

forte concurrence russe et ukrainienne. Les rcoltes de bl tendre et de bl dur ont t en trs

nette augmentation sous leffet conjugu de la progression des surfaces et des rendements.

Pour lorge, malgr une rduction des superficies, la production augmente grce aux bons

rendements. En revanche, pour le mas, la rcolte diminue en raison dune baisse sensible de

la surface ensemence et le prix se stabilise. Les olagineux ont enregistr une progression de

leurs rendements et une diminution des cours. Celui du colza baisse aprs une forte hausse

lan dernier, la production a augment de 16% (malgr la rduction des superficies). Le prix

du tournesol se stabilise alors que la rcolte a continu diminuer. La demande mondiale de

soja tant suprieure loffre, les cours ont fortement augment (ceci est dautant plus vraie

que la production nationale a diminu). Les cours des protagineux ont diminu suite

lamlioration des rendements. La production de betteraves sest accrue fortement (+ 28%)

en raison de la progression des rendements. Cest la quantit de betteraves hors quota, vendue

un prix moins lev, qui a augment, ce qui a fait baisser le prix de lensemble. Le prix des

fruits a chut aprs une forte hausse en 2001 tandis que les volumes de produits augmentent.

Dans le cas des cerises et des pches, loffre suprieure la demande a fait baisser les cours.

Les cours des pommes de terre de conservation ont chut avec une rcolte en trs forte

augmentation (ceux des pommes de terre primeurs ont galement chut aprs avoir doubl en

2001). La baisse des prix des lgumes est modre, cependant elle nest pas compense par la

hausse des volumes. La campagne a t trs favorable aux producteurs de tomates et de

choux-fleurs avec des prix en trs nette hausse malgr la croissance des volumes.

Les cours des caprins-ovins se sont rajusts aprs avoir atteint des niveaux historiquement

levs en 2001 et la production diminue : elle avait t fortement stimule par le report de la

consommation de viande bovine. Les cours des porcins a chut de 21% en raison dune

moindre demande. Le secteur de la volaille a t confront des problmes de surproduction

en raison du repli de la consommation intrieure et des exportations. Les prix ont diminu

pour le poulet et la dinde.

Ont chapp cette tendance baissire des marchs, les vins et les bovins. Les prix des

vins se sont accrus aprs trois annes successives de baisse, surtout pour les vins de table et

de pays (hormis le champagne, les volumes produits ont cependant diminu). Le cours des

gros bovins a augment nettement en 2002 (+ 7,5%) par rapport son faible niveau de 2001.

Le volume de la production sest stabilis. Les abattages se sont redresss grce la reprise de

la consommation de viande bovine. Les effectifs diminuent pour toutes les catgories de

bovins. En effet, en 2001, le cheptel tait trs important, la crise bovine ayant frein la

commercialisation du btail.

b. Recul de la valeur ajoute

Le montant des subventions sur les produits a fortement augment (+ 6.3%). Dans le

cadre de lAgenda 2000, qui fixe les orientations de la PAC, la revalorisation des aides

directes lagriculture permet de compenser la baisse prvue des prix dintervention. Pour les

productions vgtales, les subventions se sont accrues de 0.6% (elles augmentent pour les

crales, mais chutent pour les olagineux et protagineux). Pour les productions animales,

elles ont fortement progress (+21,7%) : les primes existantes (gros bovins, vaches allaitantes

20

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

et abattages) ont t revalorises. La prime ovine a doubl, elle devient, comme les primes

bovines, une prime par tte indpendante du niveau des prix.

La valeur des consommations intermdiaires de la branche agriculture a diminu lgrement

en 2002 (-0.4%), aprs deux annes de hausse. Les achats daliments pour animaux (hors

produits agricoles intra-consommation) ont rgress, le climat du printemps a t propice la

production de fourrages. La baisse est plus sensible pour les aliments composs, en particulier

ceux destins aux bovins et aux volailles dont les effectifs se sont rduits. La consommation

de tourteaux de soja continue de progresser (on a enregistr une baisse des cours de tourteaux

de soja).

La consommation de produits nergtiques a dcru modrment en volume, leur prix sest

rduit sensiblement du fait de la forte baisse du cours du fuel domestique qui se renouvelle en

2002. Les achats dengrais et de produits de protection des plantes se rduisent lgrement ;

leurs prix se sont stabiliss.

La consommation de capital fixe, reprsentant lamortissement conomique du capital, a

continu progresser en 2002 : +2% en valeur par rapport 2001. Cette progression a fait

reculer la valeur ajoute nette de la branche agricole (- 0.6%), malgr la diminution de la

valeur des consommations intermdiaires.

c. Diminution du rsultat agricole net

Les subventions dexploitation verses la branche agriculture ont diminu de 1,5% et

slvent 1.79 milliard d en 2002. Aprs la crise bovine, les aides exceptionnelles perues

par les leveurs bovins se sont fortement rduites (de 203 68 millions d) ainsi que les

prises en charge dintrts qui leur ont t accordes. La prime lherbe a galement t

diminue. En revanche, les contrats territoriaux dexploitation (CTE) se sont fortement

dvelopps, les versements sont passs de 105 millions d en 2001 260 millions d.

Lindemnit compensatoire de handicap naturel (zones de montagne) a progress de 32

millions d, les indemnits au titre des calamits agricoles telles que la scheresse et

inondations de 35 millions d.

Aprs prise en compte des subventions dexploitation et des impts, le rsultat agricole net

serait en lgre baisse : - 0.7% en 2002. Le volume de lemploi agricole total tant estim

1.8%, le rsultat agricole par actif aurait progress lgrement en 2002 : + 1.1%.

Le prix du PIB augmentant de 2%, le rsultat agricole net par actif en termes rels diminuerait

denviron 1% par rapport 2001.

Les salaires verss par les units agricoles se sont accrus de 3%, les cotisations sociales des

salaris la charge de lemployeur de 4%, les charges locatives nettes de 1%.

Le montant des intrts nets verss par la branche agricole a progress de 1%. Lencours des

prts a galement progress. La baisse tendance des taux dintrt a rendu les prts non

bonifis trs attractifs (ils reprsentaient 75% des encours totaux en 2002 contre 59% en

1995). Le taux moyen apparent a baiss : 5,32% en 2002 contre 5,47% en 2001.

21

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

Au total, le revenu net dentreprise agricole a baiss de 2,6% en 2002. La baisse du volume

demploi non salari tant estime 2.7%, le revenu dentreprise agricole par actif non

salaris resterait stable, mais diminuerait denviron 2% en termes rels.

3. Lanne 2001

La baisse sensible des rcoltes et la crise de confiance envers la viande bovine ont

marqu lanne agricole 2001. Malgr la baisse des volumes, la valeur de la production est en

lgre hausse en raison de laugmentation globale des prix des produits. Mais les

consommations intermdiaires renchrissent galement et leurs volumes diminuent peu : elles

psent donc sur la valeur ajoute de la branche, qui devrait stagner cette anne. Bien que les

subventions dexploitation progressent sensiblement, le rsultat agricole net serait

pratiquement stable par rapport 2000. Lemploi agricole continue dcrotre. De ce fait,

daprs les estimations du compte prvisionnel de lagriculture, le rsultat agricole net par

actif augmenterait en termes rels de 1 % en 2001.

En 2001, la valeur de la production agricole au prix de base augmente de 1,6% (hausse dun

milliard d). Cette augmentation est le rsultat dune croissance sensible des prix (+ 4,5%)

qui compense la baisse des volumes produits. Hors subventions, la production agricole

saccrot de 1,1% par rapport 2000. Les subventions sur les produits ont progress de 6%.

Dans le cadre de lagenda 2000, qui fixe les orientations de la PAC, la revalorisation des aides

directes lagriculture permet de compenser la baisse prvue des prix dintervention. Pour les

productions vgtales, les subventions croissent de 1,9% (elles augmentent pour les crales

et baissent pour les olagineux). Pour les productions animales, la hausse est de 19% (gros

bovins, vaches allaitantes et abattage).

Hors subventions sur les produits, le prix de lensemble de la production agricole a augment

de 3,6% en 2001 tandis que les volumes diminuaient (- 2,4%). La hausse des prix a t

observe la fois pour les productions vgtales et animales ( part les gros bovins), alors que

la baisse des volumes concernait essentiellement les productions vgtales.

a. effet prix, effet volume (hausse des prix et baisse des volumes)

Les prix des olagineux et protagineux se sont fortement accrus en raison de la

faiblesse des productions. La rforme des aides dans le cadre de lagenda 2000 (rduction

de lensemble des superficies en oloprotagineux) conjugue des rendements faibles

(rcolte de colza ont chut de 18%, celle de tournesol et de protagineux de10%) ont gnr

des hausses de cours importantes, plus de 22% par rapport 2000 pour le colza, plus de 30%

pour le tournesol (en effet, la production mondiale tant en baisse, le march franais nest

pas concurrenc par les graines dimportation, contrairement lanne 2000).

Les prix des crales ont augment en raison de la faiblesse des quantits

disponibles. Les cours du bl ont fortement remont suite une amlioration de la qualit.

Les fortes pluies de printemps ont perturb les semis, entranant une diminution des surfaces

et des rendements. Ceci est particulirement vrai pour le bl dur et le bl tendre (- 15%). Pour

le mas et lorge, la production est stable, laugmentation des surfaces a compens la baisse

des rendements.

Le prix des fruits a fortement augment tandis que leur volume baissait. Les

mauvaises conditions climatiques ont entran dimportantes chutes de fruits et des rcoltes

22

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

plus tardives, ceci a limit loffre de dbut de campagne, la plus sensible la concurrence

trangre. Les abricots, cerises et pches ont vu leurs prix senvoler par rapport 2000. La

production de fraises a diminu en raison dune baisse tendancielle des surfaces.

Les prix des lgumes se sont lgrement accrus en raison de volumes stables. Le

cours des carottes a progress suite une baisse de loffre (difficults darrachage) et une

demande soutenue. La modration a profit galement aux prix des choux-fleurs et des

salades. En revanche, le march des tomates et des concombre a d subir une forte

concurrence trangre.

Comme les deux annes prcdentes, les prix des vins diminuent sensiblement (hormis

le champagne). Notamment, le prix des vins de table et de pays (faible demande).

A part la baisse du prix des gros bovins, les prix des autres animaux sont en

hausse. En 2000, le prix des gros bovins avait chut lautomne, sous leffet de la crise de

confiance lie lESB. En 2001, il est rest encore un bas niveau, trs infrieur (- 15%) la

moyenne de lanne prcdente. Le volume de la production a lgrement diminu. Des

mesures dallgement de march ont t prises, les exportations et les abattages ont repris en

fin danne.

Les prix des ovins et des porcins sont repartis la hausse suite du report de la

consommation de viande bovine. De plus, pour les ovins, loffre a t rduite, le RoyaumeUni, principal fournisseur extrieur, a t touch par la fivre aphteuse et a cess

dapprovisionner le march franais. Une demande intrieure trs soutenue a favoris le

march des volailles dont les volumes et les prix ont augment pour le poulet, la dinde et la

pintade. La situation a t moins favorable pour les producteurs dufs. La production a

diminu, la mise en place de poules pondeuses ayant diminu la fin de lanne 2000. Les

prix baissent aprs avoir t levs en 2000 en raison de la demande italienne.

b. Recul de la valeur ajoute

La valeur des consommations intermdiaires de la branche agriculture ont augment de

2,3% en 2001 sous leffet des prix (+ 3,8%). La hausse est forte pour les engrais (+ 15%),

leur prix enregistre la hausse du gaz ncessaire la fabrication des engrais azots.

Le prix des aliments pour animaux sest accru avec le renchrissement des aliments composs

pour allaitement et pour bovins, et celui du tourteau de soja. En revanche, aprs de fortes

hausses en 2000, le prix des produits nergtiques dcrot, celui du fuel domestique, trs

utilis en agriculture, est en net recul.

En volume, lensemble des consommations intermdiaires se rduit de 1,4%, de pair avec la

production. Cest la premire baisse depuis 1993. La consommation des engrais et des

produits de protection des plantes diminue cause des mauvaises conditions climatiques qui

ont perturb lutilisation. Les aliments pour animaux continuent progresser. La

consommation de tourteaux de soja saccrot sensiblement.

La consommation de capital fixe (amortissement conomique de la branche agriculture)

continue progresser en 2001 (+ 3,8%) en valeur par rapport en 2000. Cette progression

sajoute celle des consommations intermdiaires. Au total, la valeur ajoute nette de la

branche agriculture a lgrement diminu (- 0,2%).

23

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

c. Progression du rsultat agricole net

Les subventions dexploitation verses la branche agriculture ont augment de 13,9%

et se sont levs 1,67 milliard d (11 milliards de F) en 2001. Les leveurs bovins ont

obtenu des aides exceptionnelles (150 millions d, soit 984 millions de F) pour pallier

leffondrement du march.

Dans le cadre des mesures agri-environnementales, les Contrats Territoriaux dExploitation se

sont fortement dvelopps et ont donn lieu un versement de 73 millions d (482 millions

de F). Lindemnit compensatrice de handicap naturel (zones de montagne) a galement

progress.

Aprs la prise en compte des subventions dexploitation et des impts, le rsultat net

agricole net serait en lgre augmentation (+ 0,5% en 2001). La baisse du volume de

lemploi agricole total tant estim 1,8%, le rsultat agricole net par actif progresserait de

2,4% en 2001. Le PIB ayant augment de 1,6%, la progression en termes rels serait de

lordre de 1%.

Les salaires verss par les units agricoles se sont accrues de 3,9% et les cotisations sociales

des salaris la charge de lemployeur de 1,4%. En revanche les charges locatives nettes ont

baiss de 0,5% en 2001.

Le montant des intrts nets verss par la branche agricole reste stable : le taux moyen

apparent baisse encore (5,47% en 2001 contre 5,62% en 2000). Lencours des prts non

bonifis a progress (la baisse tendancielle des taux dintrt les rendant plus attractifs. Ils

reprsentent 73% des encours totaux contre 59% en 1995.

Au total, le revenu net dentreprise agricole aurait baiss de 0,3% en 2001. La baisse du

volume demploi non salari tant estime 2,7%, le revenu dentreprise agricole par actif

non salari progresserait de 2,5% (soit prs de 1% en termes rels).

4. Lanne 2000

En 2000, la production agricole hors subventions sest accrue de 1,6% en valeur par rapport

1999 (en y incluant les subventions sur les produits, la production agricole dite au prix de

base a augment de 1,8%). Dans le cadre de lagenda 2000, qui fixe les orientations de la

PAC jusquen 2006, une baisse des prix dintervention a t dcide sur les grandes cultures

et les viandes bovines. Pour compenser en partie cette baisse, des aides directes sur les

produits ont t revalorises, elles ont progress de 3,3% sur lanne. En lgre diminution sur

les grandes cultures, elles ont fortement progress pour les animaux.

a. effet prix effet volume (une baisse des prix)

Le prix de lensemble de la production agricole (hors subventions sur les produits) a

augment de 2% en 2000 alors que les quantits ont diminu de 0,4%.

- Les prix des olagineux et protagineux ont nettement augment, suite la baisse de la

production. A la baisse des rendements, lie aux mauvaises conditions climatiques, sest

conjugue la rduction des superficies (les aides dans le cadre de lagenda 2000 ont t plus

favorable aux crales). Ainsi les rcoltes de protagineux ont chut de 24%, celles de colza

24

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

et de soja de 20%. Les prix du colza ont augment de 15%, tout comme ceux du soja pour

lequel les producteurs franais ont bnfici de lapprciation du dollar qui renchrit les

importations amricaines. La production de tournesol a moins flchi que celle des autres

protagineux car les rendements dj trs levs en 1999, ont progress encore cette anne (en

revanche, le prix du tournesol a baiss car il subit la concurrence des pays dEurope

Orientale). Les olagineux et protagineux sont les produits qui ont enregistr la baisse la

plus importante de la valeur de leur production.

- Les prix des fruits et lgumes ont galement augment. Pour les fruits dt, les cours trs

bas lan dernier, ont remont cette anne : la campagne a t trs bonne pour les abricots (les

pches et nectarines ont quant elles enregistres des cours infrieurs la moyenne

quinquennale). Pour les fruits dautomne, les poires et les raisins ont t bien valoriss,

contrairement aux pommes dont la rcolte ft importante et la demande insuffisante. Parmi les

lgumes, les asperges et les tomates ont retrouv des cours levs grce une offre modre

et une faible concurrence trangre. Les prix des choux-fleurs, des concombres et des

carottes ont progress (le march a t moins favorable pour la salade et lendive). Enfin le

prix des pommes de terre de conservation sest accru malgr la hausse des quantits rcoltes.

- Le prix des gros bovins a t stable en moyenne annuelle par rapport 1999. Ceci

contraste cependant avec la hausse en dbut danne et la chute aprs la crise de confiance

dclenche par lessor de lEncphalopathie Spongiforme Bovine (ESB). Au premier

semestre, les abattages de gros bovins ont t soutenus par une bonne demande intrieure,

puis lactivit des abattoirs a rgress surtout partir du mois doctobre. Le volume des

livraisons est en baisse depuis trois annes conscutives. Toutefois, comme le cheptel sest

accru, le volume de la production a progress.

- Le prix des autres animaux sont en hausse aprs avoir diminu en 1999, notamment ceux

des porcins et des ovins caprins, en raison dune rduction de loffre et dune bonne

demande (ils ont bnfici du report de la consommation des mnages qui se sont dtourns

du buf). Le march des volailles a redmarr aprs la crise de surproduction des annes

passes et la crise de la dioxine en 1999. Les producteurs ont rduit leur offre de produits

standards, et relanc la production de volailles labellises (qui se vendent plus chres).

- Comme en 1999, les prix des vins ont diminu sensiblement, hormis pour le Champagne.

La vendange exceptionnelle de 1999 a engendr des stocks importants. De plus, la

concurrence trangre (italienne et espagnole) ft forte sur les vins ordinaires. La rcolte de

lan 2000 retrouve un volume moyen.

- Les cours des crales ont recul aprs stre redresss en 1999. Nanmoins, ils restent

suprieurs au prix dintervention qui a baiss de 7,5%, conformment aux dispositions de

lAgenda 2000. La hausse des quantits produites a t sensible pour le mas, lorge, modre

pour le bl tendre. Dans les deux cas, les superficies ont augment. Mais le rendement du

mas et de lorge sest amlior alors que celui du bl a diminu et que sa qualit a t

particulirement htrogne en raison de mauvaises conditions climatiques au moment des

moissons.

b. Une hausse des cots de production

La valeur des consommations intermdiaires de la branche agriculture ont augment de 2,6%

en 2000 sous leffet des prix (+ 2,5%). La hausse des prix est imputable aux combustibles et

25

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

carburants qui ont augment de 30% malgr les deux baisses de la TIPP sur le fuel

domestique. Comme en 1999, la baisse du prix de llectricit a attnu la hausse des produits

nergtiques, qui a atteint + 22%. Aprs deux annes de baisse, le prix des aliments pour

animaux sest redress de 5,4% consquence du renchrissement de certaines matires

premires li au cours du dollar. Le prix des semences est rest stable, et celui des engrais

tait en lgre baisse malgr la remonte du prix des engrais azots en fin de campagne (due

celle du gaz). En volume, lensemble des consommations intermdiaires est stable.

Par ailleurs, la consommation de capital fixe (amortissement conomique du capital de la

branche) a continu de progresser en 2000 : 2% en valeur par rapport 1999. Cette

progression associe celle des consommations intermdiaires attnue la croissance de la

valeur de la production agricole. Au total, la valeur ajoute nette a augment faiblement de

0,5%.

c. Une augmentation du rsultat agricole par actif de 1%

Les subventions dexploitation verses la branche agriculture se sont leves 9,5 milliards

de F en 2000, soit 200 millions de moins quen 1999. Laide au gel des terres a diminu de

500 millions de F avec la baisse du paiement de base (- 15%). Les montants verss aux

leveurs ont baiss de 250 millions de F en raison de la fin des mesures lies la crise porcine

et labattage prcoce des veaux. En revanche, les montants verss aux producteurs de fruits

et lgumes se sont accrus de 100 millions de F et les indemnits spciales montagne de 150

millions de F. Enfin, les premiers contrats territoriaux dexploitation (CTE) ont donn lieu

un versement de 150 millions de F.

Compte tenu des faibles volutions des subventions dexploitation et des impts, le rsultat

agricole global aurait augment de 0,3% en 2000. Comme le prix du PIB a augment de

0,8%, la rsultat global en termes rels a diminu de 0,5%. On constate cependant une hausse

du rsultat agricole par actif en termes rels de 1% suite une baisse du volume de lemploi

agricole total de - 1,8%.

En ce qui concerne revenu dentreprise agricole global, on constate une progression des

salaires verss par les units agricoles (+ 2,7%) et des cotisations sociales des salaris la

charge de lemployeur (+ 1,6%). En revanche les charges locatives nettes ont diminu (- 2%).

Mme si lencours des prts aux agriculteurs sest accru de 3,6% en 2000, le montant des

intrts nets verss par la branche agricole sest quant lui rduit de 4,5%. Ceci est d

principalement la baisse des taux moyens apparents (5,51% en 2000 contre 5,83% en 1999)

et aux prises en charge dintrts par le Crdit Agricole / autres banques (397 millions en

2000 contre 155 millions en 1999). La progression du revenu dentreprise agricole global

aura donc t de 0,5% en 2000.

5. Lanne 1999

En 1999, la production agricole hors subventions a diminu de 2,7% en valeur par rapport

1998. La production agricole dite au prix de base5 a recul de 2,5% en valeur, ce qui

correspond une baisse de 10 milliards de F. Les prix la production de la plupart des

produits agricoles ont baiss de 4,2% en moyenne (tandis que les quantits continuaient

5

Dans le nouveau systme, les subventions sur les produits sont incluses dans le prix de base, dont sont dduits

la TVA et les autres impts sur les produits. La production agricole est valorise au prix de base.

26

Macroconomie agricole, Dossier I, Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand

crotre selon un rythme de 1,4%). Cette baisse se serait traduite par un recul de la valeur de la

production et de la valeur ajoute de la branche, malgr la lgre rduction des

consommations intermdiaires.

a. effet prix effet volume (une baisse des prix)

Les prix des olagineux, des fruits et des pommes de terre ont nettement baiss.

- Les cours du colza se sont fortement dgrads (- 25%), loffre tant trs abondante en

France et dans de nombreux pays producteurs (notamment lEurope Orientale, le Canada et

lAustralie). La production de Colza a atteint un record en 1999. La baisse du prix du

tournesol (plus modre, - 12%) sexplique par la forte concurrence des graines importes

dEurope Orientale.

- A lexception des fraises et des melons, les cours des fruits dt ont t plutt bas. La

production nationale a t forte, avec une importante proportion de petits calibres, vendus

moins chers. Les dbouchs lexportation se sont rduits en raison dune rcolte europenne

abondante et dune concurrence avec les pays voisins de lUnion europenne particulirement

vive (notamment sur le march des pches et raisins).

- Le prix des pommes de terre de conservation a chut de faon spectaculaire (les chiffres

doivent cependant tre relativiss car 1998, a t marque par des prix trs levs).

- Le march de la volaille est rest confront une crise de surproduction. Les

producteurs franais ont d diminuer leur offre (- 2,5% en volume) en raison dun manque de

dbouchs (consommation intrieure stagnante et exportations freines) et dune concurrence

intra-communautaire de plus en plus vive (augmentation continue de loffre dans lensemble

de la Communaut et hors de lUnion). Les exportations subventionnes ont t limites par

les accords internationaux. Cette contraction de loffre na pas suffi enrayer la dgradation

des cours dont lampleur a t trs marque (-8%). On constate le mme phnomne pour le

march de luf (les cours ont chut de 11%).

- Les prix des animaux sont tous en retrait. Le prix de la production porcine a diminu de

8% en moyenne annuelle : la crise de surproduction porcine de 1998 sest prolonge en 1999.

Paralllement, les importations de viandes bovines et ovines ont exerc une pression la

baisse sur le prix de la production nationale, dont le niveau tait quelque suprieur celui de

nos voisins europens.

- Seule exception notable parmi les produits agricoles, les crales, dont les cours se sont

redresss lgrement en 1999. Cette augmentation sexplique par de bonnes perspectives du

march intrieur (en particulier dans lalimentation animale) ainsi que sur le march extrieur