Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Etude Installation Hta BT

Etude Installation Hta BT

Transféré par

redaDroits d'auteur :

Formats disponibles

Vous aimerez peut-être aussi

- Usine WANVIN Distribution HTADocument26 pagesUsine WANVIN Distribution HTAamine_mesbah_1Pas encore d'évaluation

- Fluokit M 24 Technique PDFDocument24 pagesFluokit M 24 Technique PDFNoureddine AoudaPas encore d'évaluation

- Théorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabD'EverandThéorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabPas encore d'évaluation

- Entretien Et Reparation Des Moteurs DieselDocument217 pagesEntretien Et Reparation Des Moteurs DieselNahidi96% (26)

- Guide Des Protections Des Reseaux Electrique-Industriels-nahidi HassanDocument584 pagesGuide Des Protections Des Reseaux Electrique-Industriels-nahidi HassanNahidi100% (5)

- Paradoxe de JumeauxDocument6 pagesParadoxe de JumeauxEl Mehdi AkhatarPas encore d'évaluation

- CCTP Equipements Techniques Specifiques 0Document21 pagesCCTP Equipements Techniques Specifiques 0Zabeirou Maissada TankariPas encore d'évaluation

- ALCE - Transformateurs - de CourantDocument20 pagesALCE - Transformateurs - de CourantISGE100% (1)

- Document Transformateur Scheinder PDFDocument32 pagesDocument Transformateur Scheinder PDFCedricPas encore d'évaluation

- HN45S51 Novembre2009Document73 pagesHN45S51 Novembre2009Khaled BoussehminePas encore d'évaluation

- 52 S 24Document49 pages52 S 24Abdelkader AlgérienPas encore d'évaluation

- Chapitre 5Document19 pagesChapitre 5BodawdSouri100% (1)

- 1 RegimedeneutreDocument14 pages1 RegimedeneutreTahar MellahPas encore d'évaluation

- Coffret Cuisine C1 Projete en PDFDocument3 pagesCoffret Cuisine C1 Projete en PDFElemine CheikhPas encore d'évaluation

- Tests de Diagnostic Et Surveillance Des Transformateurs de PuissanceDocument40 pagesTests de Diagnostic Et Surveillance Des Transformateurs de PuissanceadamPas encore d'évaluation

- Chapitre 8Document31 pagesChapitre 8BodawdSouriPas encore d'évaluation

- Chargeur ENERISDocument2 pagesChargeur ENERISAnonymous xBi2FsBxPas encore d'évaluation

- Ect201.PDF Choix Selectivite Disjoncteurs BTDocument30 pagesEct201.PDF Choix Selectivite Disjoncteurs BTClaire HamantPas encore d'évaluation

- CT 154Document31 pagesCT 154havoc2012Pas encore d'évaluation

- Transformateur de Mesure D'interieur SchneiderDocument52 pagesTransformateur de Mesure D'interieur SchneiderTaj NioukyPas encore d'évaluation

- Programme Formation Eleccalc - 2019Document8 pagesProgramme Formation Eleccalc - 2019David henonPas encore d'évaluation

- Projet M1 Design Elmi MouminDocument20 pagesProjet M1 Design Elmi MouminAbdirazak ElmiPas encore d'évaluation

- ST T46-P46Document12 pagesST T46-P46mohamed0167Pas encore d'évaluation

- Chapitre19 PDFDocument5 pagesChapitre19 PDFABELWALIDPas encore d'évaluation

- Cahier Technique SocotecDocument80 pagesCahier Technique Socotecradiopascal100% (1)

- Schéma de Liaiso À La TerreDocument28 pagesSchéma de Liaiso À La Terretch temiPas encore d'évaluation

- Am Ted 398032 FRDocument88 pagesAm Ted 398032 FRSaid ZoubidPas encore d'évaluation

- La Prise de Terre D'une Installation Électrique, Norme NF C 15-100Document7 pagesLa Prise de Terre D'une Installation Électrique, Norme NF C 15-100Tchameni DjinePas encore d'évaluation

- Test Des Machines Tournantes Avec CPC100 - OMICRONDocument63 pagesTest Des Machines Tournantes Avec CPC100 - OMICRONhicham boutouchePas encore d'évaluation

- CT 8 Protection Des Transformateurs de PuissanceADocument62 pagesCT 8 Protection Des Transformateurs de PuissanceAharoldPas encore d'évaluation

- DTR FR 2010 InstructionsDocument14 pagesDTR FR 2010 InstructionsAkramKassisPas encore d'évaluation

- Dimensionnement Jeu de Barre ShneiderDocument20 pagesDimensionnement Jeu de Barre ShneiderRAMZIPas encore d'évaluation

- Protection Et Dimensionnement Des Transfos LegrandDocument2 pagesProtection Et Dimensionnement Des Transfos LegrandnpfhPas encore d'évaluation

- Legrand Puissance +++Document383 pagesLegrand Puissance +++Wilfrid Dutruel100% (1)

- Chapitre 4Document42 pagesChapitre 4BodawdSouriPas encore d'évaluation

- Gamme EssailecDocument24 pagesGamme EssailecAnonymous xBi2FsBxPas encore d'évaluation

- Habilitation Electrique8Document116 pagesHabilitation Electrique8Mounawer BouzayaniPas encore d'évaluation

- Chapitre09 PDFDocument53 pagesChapitre09 PDFABELWALID100% (2)

- Nouveau CDPDocument83 pagesNouveau CDPMohamedEl-MenDiliPas encore d'évaluation

- Disjoncteurs-1pdf PDFDocument4 pagesDisjoncteurs-1pdf PDFعبد الله إبن عباسPas encore d'évaluation

- 1txh000097c0301 PDFDocument84 pages1txh000097c0301 PDFchahbounnabilPas encore d'évaluation

- Caractéristique Normacel Et Qbn7Document6 pagesCaractéristique Normacel Et Qbn7Moundir Bachir ElezaarPas encore d'évaluation

- Chapitre11 PDFDocument28 pagesChapitre11 PDFABELWALIDPas encore d'évaluation

- 7896684FR-01 - Notice D'utilisation Cellule DM1 24kV - 2008Document38 pages7896684FR-01 - Notice D'utilisation Cellule DM1 24kV - 2008amine_mesbah_1Pas encore d'évaluation

- Guide Conception Des Réseau Elec IndustrielDocument13 pagesGuide Conception Des Réseau Elec IndustrielAhmed Ousmane BAGREPas encore d'évaluation

- Chapitre13 PDFDocument30 pagesChapitre13 PDFABELWALIDPas encore d'évaluation

- Ademe Transfo WEBDocument26 pagesAdeme Transfo WEBlksqjfpoPas encore d'évaluation

- Alstom Grid Technical Institute Global Catalog-FRDocument167 pagesAlstom Grid Technical Institute Global Catalog-FRJMire94100% (2)

- Norme NF C 13-100 - Présentation Et Utilisation de La RéglementationDocument1 pageNorme NF C 13-100 - Présentation Et Utilisation de La RéglementationIdir Achour50% (2)

- ST C60-P60 - Transformateurs de Mesure MT-BTDocument10 pagesST C60-P60 - Transformateurs de Mesure MT-BTmohamed0167Pas encore d'évaluation

- Programme de Formation Les Bases de La Conception Électrique Basse Tension +initiation CANECO BTDocument3 pagesProgramme de Formation Les Bases de La Conception Électrique Basse Tension +initiation CANECO BTKhalid AnahirPas encore d'évaluation

- Xguide Conception MTDocument86 pagesXguide Conception MTBENSALEM2002Pas encore d'évaluation

- Stockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissanceD'EverandStockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissancePas encore d'évaluation

- Simulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysD'EverandSimulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysPas encore d'évaluation

- Etude Installation Hta BTDocument16 pagesEtude Installation Hta BTAbdourazak Abou100% (1)

- Raccordement InsDocument8 pagesRaccordement InsMedrouaPas encore d'évaluation

- Elec Gaz Tel EtcDocument7 pagesElec Gaz Tel EtchajjoujiPas encore d'évaluation

- Raccordement Installation Electrique PDFDocument5 pagesRaccordement Installation Electrique PDFCristian TofanPas encore d'évaluation

- NF-C 13-200Document159 pagesNF-C 13-200blandin didier0% (1)

- GEI 2010 FR Bas Def Pour Visualisation PartBDocument288 pagesGEI 2010 FR Bas Def Pour Visualisation PartBرمضان بقرور100% (2)

- H Appareillage BT Fonctions Et ChoixDocument30 pagesH Appareillage BT Fonctions Et ChoixdonsallusPas encore d'évaluation

- Xguide Conception MTDocument86 pagesXguide Conception MTBENSALEM2002Pas encore d'évaluation

- Cours FiscalitéDocument116 pagesCours FiscalitéNahidiPas encore d'évaluation

- Prot Elc P1Document8 pagesProt Elc P1NahidiPas encore d'évaluation

- Comptabilite Des SocietesDocument61 pagesComptabilite Des SocietesHAFID196788% (17)

- Soutenance Rapport HT 60kV NAHIDI HassanDocument43 pagesSoutenance Rapport HT 60kV NAHIDI HassanNahidiPas encore d'évaluation

- Disjoncteur ABB 660VDocument153 pagesDisjoncteur ABB 660VNahidiPas encore d'évaluation

- Constitution Postes HTDocument31 pagesConstitution Postes HTNahidi100% (4)

- Rapport PFE OCP Poster - NAHIDI HassanDocument3 pagesRapport PFE OCP Poster - NAHIDI HassanNahidiPas encore d'évaluation

- Rapport PFE OCP Annexes - NAHIDI HassanDocument17 pagesRapport PFE OCP Annexes - NAHIDI HassanNahidi100% (1)

- Rapport PFE OCP - NAHIDI HassanDocument92 pagesRapport PFE OCP - NAHIDI HassanNahidi100% (1)

- Email Adresse Tel Des Cabinets de Recrutement Au Maroc CasablancaDocument6 pagesEmail Adresse Tel Des Cabinets de Recrutement Au Maroc CasablancaNahidi100% (1)

- Sata Louz RagamanDocument3 pagesSata Louz RagamanNahidiPas encore d'évaluation

- Caloduc TGV JcbraunDocument12 pagesCaloduc TGV JcbraunKhalil LasferPas encore d'évaluation

- Étude Des LeviersDocument6 pagesÉtude Des LeviersAmadeoPas encore d'évaluation

- Livre Micro Application Powerpoint 2010 Guide FR PDFDocument195 pagesLivre Micro Application Powerpoint 2010 Guide FR PDFSouad El Bourmri Garawit100% (1)

- TP 1 Moment Magntique Dans Un Champ MagntiqueDocument6 pagesTP 1 Moment Magntique Dans Un Champ MagntiqueRaghib MohamedPas encore d'évaluation

- PH ExoDocument35 pagesPH ExoHicham Oublal100% (1)

- Exercices Boucle For While Élèves CorrigéDocument4 pagesExercices Boucle For While Élèves CorrigéYJDNadoPas encore d'évaluation

- TPN°3 FlexionDocument9 pagesTPN°3 FlexionKIYOMI FFPas encore d'évaluation

- cm1 Exercices DictionnaireDocument4 pagescm1 Exercices DictionnaireSiham idPas encore d'évaluation

- 3 COURS Analyse StructurelleDocument19 pages3 COURS Analyse StructurelleAyman AymanPas encore d'évaluation

- Comprendre Un Texte Écrit À L'école PrimaireDocument20 pagesComprendre Un Texte Écrit À L'école PrimairelajouPas encore d'évaluation

- Eléments Pour Une Épistémologie de La Recherche Qualitative en Gestion Hervé DumezDocument12 pagesEléments Pour Une Épistémologie de La Recherche Qualitative en Gestion Hervé Dumezsanfoura12Pas encore d'évaluation

- Fiche D'Achat Des Unités D'Enseignement: Identifiant de PaiementDocument2 pagesFiche D'Achat Des Unités D'Enseignement: Identifiant de PaiementJamesPas encore d'évaluation

- FANORONADocument3 pagesFANORONAAlexander PrastatimatovPas encore d'évaluation

- These Etude Et Realisation Dun Systeme Suiveur Solaire A Deux AxesDocument84 pagesThese Etude Et Realisation Dun Systeme Suiveur Solaire A Deux Axesyouness MARFIKPas encore d'évaluation

- Notice de Securite PDFDocument10 pagesNotice de Securite PDFLaminePas encore d'évaluation

- 1 - Liste Modeles Mecanique Non LineaireDocument92 pages1 - Liste Modeles Mecanique Non LineaireRafael KnissPas encore d'évaluation

- Exemple de Calcul Des Poutres Suivant Le BaelDocument12 pagesExemple de Calcul Des Poutres Suivant Le BaelYuùri GimmsPas encore d'évaluation

- Objectif:: TP: Le MicroscopeDocument14 pagesObjectif:: TP: Le MicroscopeChaymae El AffasPas encore d'évaluation

- Recherche Operationnelle ET Gestion de La Production: Yves Crama, Lionel DUPONT Et Gerd FINKEDocument16 pagesRecherche Operationnelle ET Gestion de La Production: Yves Crama, Lionel DUPONT Et Gerd FINKEKamel BrikPas encore d'évaluation

- Climatisation Auto PDFDocument52 pagesClimatisation Auto PDFDjamzenPas encore d'évaluation

- Exercices ConvectionDocument2 pagesExercices ConvectionYakoub AiouazPas encore d'évaluation

- COURS00 Capteur Industriel EDocument42 pagesCOURS00 Capteur Industriel Eabdelkader bouchikhiPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 Partie 1-3Document9 pagesChapitre 2 Partie 1-3khaldi aminaPas encore d'évaluation

- Poly Electronik EeaDocument90 pagesPoly Electronik Eeaelmehdy elwardyPas encore d'évaluation

- Corel DrawDocument1 pageCorel DrawDésiré TedPas encore d'évaluation

- Cours stereoBCG 17-18 EtudiantsDocument71 pagesCours stereoBCG 17-18 EtudiantsRim AbouttiPas encore d'évaluation

- DS de Physique Des Composants A SemiconducteursDocument41 pagesDS de Physique Des Composants A SemiconducteursKhlifiAssil100% (3)

- Leçon 7 - Théorie Financiere - Le Modèle de ShapeDocument6 pagesLeçon 7 - Théorie Financiere - Le Modèle de ShapehatemPas encore d'évaluation

- Ex Auto ElectriqueDocument4 pagesEx Auto ElectriqueHana KhemissiPas encore d'évaluation

Etude Installation Hta BT

Etude Installation Hta BT

Transféré par

redaTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Etude Installation Hta BT

Etude Installation Hta BT

Transféré par

redaDroits d'auteur :

Formats disponibles

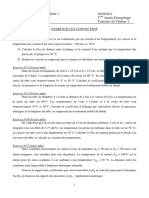

K331

1o

1

tude dune installation

1o Poste de livraison HTA/BT comptage BT

page

Gnralits

K332

Schma unifilaire

K333

Choix du transformateur

K334

Choix des cellules HTA

K338

Choix du matriel BT

K341

Installation, liaisons et raccordements

K342

Prises de terre et conducteur de protection

K343

verrouillage d'exploitation

K345

les postes prfabriqus

K346

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

K332 Etude d'une installation

Poste de livraison HTA/BT

comptage BT

Gnralits

Dfinition

Normes dinstallation et de scurit

Installation lectrique raccorde un rseau de

distribution publique sous une tension nominale de 1

24 kV comprenant un seul transformateur HTA/BT dont

le courant secondaire assign est au plus gal

2 000 A, ce qui correspond P max i 1 250 kVA pour

un transformateur 20 kV / 400 V.

Linstallation se situe gnralement dans un local

incluant ou non le tableau gnral BT. Le local tout

entier constitue le poste. Des groupes de

remplacement BT, quand ils existent, sont en gnral

situs dans un local spar.

Le poste de livraison HTA/BT doit tre install dans des locaux inaccessibles

au public ou au personnel non autoris.

Il rpond de plus des textes officiels et des normes.

Systmatiquement :

b dcret du 14 nov. 88 sur la protection des travailleurs

b NF C 13-100 relative aux postes de livraison raccords au rseau de distribution

publique de 1 33 kV. Une nouvelle version NF C13-100 du 04/2001a t mise

avec mise en vigueur au plus tard le 20/10/2001

b NF C 15-100 pour la partie BT des postes (partie en aval du transformateur HTA/BT

et tous auxiliaires BT tels que lclairage, la ventilation force si elle existe, etc.)

b NF C 17-300 pour la protection des transformateurs immergs dans l'huile

b HN 64-S-33 spcification des quipements lectriques HTA du poste, lorsqu'il

dpend de EDF.

Eventuellement les textes officiels :

b dcret du 31-10-73 et arrts depuis le 19-1-76 si ltablissement aliment par le

poste est amen recevoir du public

b dcret du 15-11-67 modifi le 15-6-76 et arrts depuis le 18-10-77 si

ltablissement aliment par le poste est un immeuble de grande hauteur.

La plupart des installations sont entirement dfinies par la NF C 13-100.

Les constituants lectriques cits en rfrence dans cette norme sont prsents

dans les pages suivantes.

Contraintes non lectriques

Au-del des seules caractristiques lectriques, de nombreuses contraintes vont

influer sur le choix des matriels et lutilisation ventuelle de postes prfabriqus

cls en main, par la prise en compte des lments suivants :

b volume occup/zone et surface disponible :

v rural et/ou pri-urbain : btiment spar

v urbain dense : sous-sol dimmeuble accessible aux engins de manutention du

transformateur et ventilable pour la stabilit en temprature

v situation de la voie publique par rapport au btiment principal

b climat et/ou pollution :

v traitement des matriels

v ventilation ou refroidissement

b voisinage et/ou bruit :

v architecture en btiment spar

b frquence dutilisation :

v tlcommande ventuelle en aval du transformateur (sur Visucompact par

exemple)

v groupes de remplacement pour la scurit des personnes et/ou la continuit de

service

b dlai de mise disposition et maintenance.

Dmarche administrative

(approbation pralable du distributeur dnergie lectrique)

Avant toute ralisation, lapprobation pralable du distributeur dnergie lectrique

doit tre demande sur les dispositions prvues, tant en ce qui concerne le choix du

matriel que son emplacement.

Quand le distributeur dnergie est E.D.F., cest gnralement le centre de

distribution ou la subdivision qui doit intervenir.

Toute modification des dispositions initiales doit galement tre soumise

lapprobation pralable du distributeur dnergie lectrique.

La demande dapprobation pralable du distributeur dnergie lectrique est

accompagne notamment des renseignements suivants :

b position du poste par rapport aux voies attenantes et indication des voies daccs

et des passages des canalisations dalimentation

b schma des connexions du poste et des circuits de terre

b nomenclature des matriels lectriques et leurs caractristiques

b plans du local abritant le poste, y compris celui du tableau de comptage

b schma de raccordement des autres sources ventuelles dnergie lectrique de

linstallation

b dispositions prvues pour rduire lnergie ractive

b dispositions prvues pour le tableau de comptage.

Schma unifilaire du poste

Le schma page ci-contre reprsente :

b les fonctions raccordements au rseau qui peuvent tre de quatre types :

v en antenne ou simple drivation

v en antenne provisoire (transformable en boucle)

v en double drivation

v en boucle ou coupure dartre

b les fonctions protections HTA et transformation HTA/BT

b la fonction comptage BT et sectionnement gnral BT

b la fonction protection et distribution BT

b les zones dapplication des normes NF C 13-100 et NF C 15-100, qui se

recouvrent partiellement

b les zones accessibles aux diffrents intervenants.

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

K333

Schma unifilaire

rseau public

raccordement au rseau

protection HTA et

transformation HTA/BT

point de livraison

1o

comptage BT et

sectionnement

gnral BT

bornes BT du transformateur

distribution et

protection BT

bornes aval du sectionneur

gnral BT

NF C 13-100

NF C 15-100

protections

BT

antenne ou simple

protections

drivation

(autoris si IHTA < 45 A)

antenne provisoire

(extension possible en boucle)

double

drivation

protections

protections BT

+ automate

d'inverseur de

source

boucle ou

coupure

d'artre

source

autonome BT

possibilits

d'accs

usager

usager

vrificateur

consuel

distributeur d'nergie

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

K334 Etude d'une installation

Poste de livraison HTA/BT

comptage BT

Choix du transformateur

Surdimensionner le transformateur entrane un

investissement excessif et des pertes vide inutiles.

Mais la rduction des pertes en charge peut tre trs

importante.

Sous-dimensionner le transformateur entrane un

fonctionnement quasi permanent pleine charge et

souvent en surcharge avec des consquences en

chane :

b rendement infrieur (cest de 50 70 % de sa charge

nominale quun transformateur a le meilleur rendement)

b chauffement des enroulements, entranant

louverture des appareils de protection et larrt plus ou

moins prolong de linstallation

b vieillissement prmatur des isolants pouvant aller

jusqu la mise hors service du transformateur ; la

norme CEI 354 signale quun dpassement permanent

de temprature du dilectrique de 6 C rduit de moiti

la dure de vie des transformateurs immergs. Aussi, pour

dfinir la puissance optimale dun transformateur, il est

important de connatre le cycle de fonctionnement

saisonnier ou journalier de linstallation alimente :

puissance appele simultanment ou alternativement

par les rcepteurs dont les facteurs de puissance

peuvent varier dans des proportions considrables

d'un rcepteur l'autre et selon l'utilisation.

Dtermination de la puissance

La mthode destimation de la puissance optimale du transformateur peut tre plus

ou moins sophistique. On procde en gnral de la manire suivante.

Premire partie

On tablit un bilan des puissances pour dterminer la puissance appele (ou

absorbe) sur le rseau. On calcule successivement :

b la puissance installe Pi (somme des puissances actives en kW des rcepteurs de

l'installation)

b la puissance utilise Pu (partie de la puissance Pi en kW rellement utilise) en

tenant compte :

v des coefficients dutilisation maximale des rcepteurs (car ils ne sont pas en

gnral utiliss pleine puissance)

v des coefficients de simultanit par groupes de rcepteurs (car ils ne

fonctionnent pas en gnral tous ensemble)

b la puissance appele Sa correspondant Pu (car la puissance assigne des

transformateurs est une puissance apparente en kVA alors que Pu est en kW) en

tenant compte :

v des facteurs de puissance

v des rendements.

Deuxime partie

On dtermine, pour la journe la plus charge de lanne la valeur Pc en kW de la

puissance maximale consomme en la ramenant une puissance apparente Sc.

La comparaison entre Sa et Sc dcide de la puissance retenir.

Premire partie : dtermination de Pi, Pu et Sa

(puissances installe, utilise et appele)

Liste des rcepteurs de linstallation

Il faut prendre en compte tous les rcepteurs installs aliments par le transformateur, sans

oublier les prises de courant sur lesquelles peuvent tre raccords des rcepteurs

mobiles.

Calcul de la puissance installe Pi

La somme des puissances Pr en kW des rcepteurs lists prcdemment donne la

valeur de la puissance installe.

Pi (kW) = Pr(kW)

Si ce calcul nest pas ralisable, notamment pour un poste de transformation

desservant plusieurs utilisateurs (ateliers et bureaux), le tableau ci-aprs donne des

ordres de grandeur statistiques des puissances normalement installes suivant les

types dinstallation (voir galement les normes NF C 63-410 et NF C 15-100).

Tableau de calcul approch de la puissance installe

Tableau de cfficients de simultanit

quipements industriels ou tertiaires

clairage

(attention : vrifier pour les lampes dcharge)

ventilation

conditionnement dair

fours

prises de courant

(cas o 6 prises sont sur le mme circuit)

machines-outils

compresseurs

1

1

1

1

0,25

0,75

0,75

quipements mnagers

clairage

1

chauffage lectrique

1

conditionnement dair

1

chauffe-eau

1

(sauf si la mise sous tension na lieu qu certaines heures)

appareils de cuisson

0,7

ascenseur et monte-charge

1 seul moteur*

1

2 moteurs*

0,75

moteurs suivants*

0,6

* Le courant considrer est le courant nominal du moteur, major du

tiers du courant de dmarrage.

type de distribution

clairage fluorescent

type dexploitation

bureaux**

ateliers**

force motrice

bureaux

atelier peinture

atelier chaudronnerie

atelier usinage

atelier montage

atelier expdition

traitement thermique

chauffage

conditionnement air

compresseur dair pompe

puissance installe estime*

25 W/m2

15 W/m2 - hauteur plafond 6 m

20 W/m2 - hauteur plafond 9 m

25 W/m2

350 W/m2

450 W/m2

300 W/m2

70 W/m2

50 W/m2

700 W/m2

23 W/m2 (ateliers)

22 W/m2 (bureaux)

4 W/m2

* dans lignorance des puissances rellement installes, on peut se baser sur les estimations ci-dessous.

** dans le cas le plus courant dune installation dclairage compense (cos = 0,86).

Calcul de puissance utilise Pu

(prise en compte des facteur dutilisation maximale et/ou de simultanit des

rcepteurs)

La puissance installe donne en gnral une valeur trop leve par rapport au

besoin rel, car tous les rcepteurs ne fonctionnent pas en mme temps ni pleine

charge. Aussi, on applique aux puissances des rcepteurs des coefficients qui

tiennent compte de leur rgime de fonctionnement :

b facteur d'utilisation maximale (ku < 1) qui correspond la fraction de la puissance

totale du rcepteur utilise. Il s'applique toujours aux rcepteurs moteur pouvant

fonctionner en dessous de la pleine charge.

b facteur de simultanit (ks < 1) qui tient compte du fait que des groupes de

rcepteurs ne fonctionneront pas forcment simultanment. Dterminer des facteurs

de simultanit implique la connaissance dtaille de linstallation et des conditions

dexploitation. On ne peut donc pas donner de valeurs gnrales. Les normes

UTE 63-410 et NF C 15-100 donnent cependant quelques valeurs, indiques dans le

tableau ci-contre.

On calcule la puisssance utilise totale partir des valeurs de puissance installes

des divers rcepteurs corriges de ces coefficients :

Pu(kW) = Pr(kW) x Ku x Ks

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

K335

1o

Calcul de la puissance appele Sa

(prise en compte des rendements et des facteurs de puissance et des

rcepteurs)

La puissance appele du transformateur correspondante Pu (kW) s'exprime par

une puissance apparente Sa en kVA.

Cette puissance est value en prenant en compte le rendement et facteur de

puissance, soit des divers rcepteurs ou groupes de rcepteurs, soit de l'installation

b prise en compte du cos et du rendement au niveau des rcepteurs

La puissance apparente Sr (kVA) de chaque rcepteur ou groupe de rcepteurs,

s'obtient en divisant la valeur de sa puissance active Pr (kW), ventuellement

corrige du rendement et du facteur de simultanit par le produit x cos (ou FP)

Sr (kVA) = Pr (kW) / ( x cos ) avec :

v rendement du rcepteur

v cos du rcepteur (ou FP, facteur de puissance, pour un rcepteur non linaire).

On appliquera le cos :

v directement sil nest pas envisag de compensation de lnergie ractive

v pour la valeur obtenue aprs compensation si une compensation de l'nergie

ractive est prvue.

Pour cel, les tableaux de la page K355 indiquent :

v tableau 1 : des valeurs pour la prise en compte directe de cos (ou de FP)

v tableau 2 : des valeurs de cos relev aprs compensation avec, en fonction des

cos d'origine, les kvar ncessaires pour raliser la compensation.

La puissance appele Sa s'exprime par :

Sa (kVA) = Sr (kVA) = (Pr (kW) x Ku x Ks) / ( x cos )

galit vectorielle car portant sur des puissances apparentes dphasages diffrents.

b approximation

v Un calcul prcis de Sa ncessiterait la sommation vectorielle de Fresnel des

diverses puissances apparente Sr (kVA)

v En pratique une sommation arithmtique donnera le plus souvent un ordre de

grandeur suffisant de Sa :

Sa (kVA) = [(Pr (kW) x Ku x Ks) / ( x cos )]

Cette puissance appele correspond au fonctionnelent normal de l'installation.

b prise en compte directe du cos et du rendement au niveau de l'installation

Moyennant certaines prcautions et une exprience d'installation similaire il peut

tre suffisant d'estimer Sa en appliquant la valeur de Pu un rendement global et un

facteur de puissance global pour l'installation.

Sa(kVA) = Pu (kW) / cos

P (kW)

Deuxime partie : dtermination de Pc (puissance

maximale consomme) et Pm (puissance maximale

retenue)

Pc

12

18

24

figure a.

P(kW)

Pp

Pc

6

figure b.

12

18

24

Dtermination de Pc puissance consomme de la tranche horaire de la journe

la plus charge de lanne

Pour tenir compte des pics de consommation ventuels, il faut dterminer la journe

la plus charge de lanne, cest--dire celle o, en plus des rcepteurs habituels,

viennent sajouter des appareils de chauffage et/ou de climatisation leur charge

maximum.

Il convient de dcouper cette journe en diffrentes tranches horaires et, pour

chaque tranche horaire ainsi dfinie, de faire le bilan de la puissance des rcepteurs

fonctionnant simultanment pendant cette priode. Do la courbe de

fonctionnement de linstallation (exemples de courbes : figure a et figure b).

La lecture de la courbe de fonctionnement dtermine la puissance maximale

consomme Pc, exprime en kW.

Si la puissance maximale consomme correspond un pic passager de courte

dure (entre quelques minutes et 2 heures maximum), il est possible de la

considrer comme une surcharge passagre (cf. courbes de surcharges admissibles

du transformateur) de faon ne pas surcalibrer inutilement la puissance.

Ceci apparat dans la figure b.

Dtermination de Pm

Si Pu, la puissance maximale utilise, et Pc, la puissance maximale consomme ont

des valeurs du mme ordre de grandeur, on choisit la valeur la plus leve, soit Pm,

Si Pu et Pc ont des valeurs trs diffrentes, il est souhaitable de vrifier depuis le

dbut les estimations faites.

Passage la puissance appelee correspondante

La puissance appele maximale correspondante est obtenue en calculant pour

Pm retenu les kVA correspondant, par l'une des deux manires suivantes :

b soit :

Sm (kVA) = Pm (kW) / cos

ou cos est le facteur de puissance moyen estim de l'installation, ventuellement

dj utilis l'tape prcedente

b soit :

Sm (kVA) = Sa (kVA) x Pm/Pu

Pm/Pu coefficient correspondant la prise en compte du surplus de puissance

ncessaire par rapport la consommation normale.

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

K336 Etude d'une installation

Poste de livraison HTA/BT

comptage BT

Choix du transformateur

Choix final de la puissance du transformateur

On choisira en principe le transformateur de puissance apparente S(kVA) normalise

immdiatement suprieure Sm dtermin prcdemment.

Nanmoins, il faut prendre en compte pour ce choix les lments suivants :

b sret de fonctionnement : si linstallation ne comprenait quun seul

transformateur, il serait prudent de surcalibrer Pm de lordre de 25 %

b influence de la temprature : conformment la CEI 76, la mthode de

calcul prcdente nest valable que lorsque la temprature ambiante ne dpasse

pas 30 C en moyenne journalire et 20 C en moyenne annuelle avec un maximum

de 40 C (au del il faut dclasser le transformateur)

b extension ultrieure : si elle est prvue, en tenir compte dans la dtermination de

Pm

b facteur de puissance : il doit tre ramen, ct entre rseau, 0,928 pour viter

les pnalits appliques par le distributeur dnergie :

SkVA = PkW/0,928.

Il faut noter, ce sujet, que la puissance dtermine pour le transformateur

sexprime en kVA (puissance apparente) alors que la puissance souscrite auprs du

distributeur dnergie sexprime en kW (puissance active).

A noter galement que labonn dispose dun an pour modifier le contrat pass avec

le distributeur dnergie

b puissance de transformateur normalises.

Les puissances habituelles de transformateurs sont :

160 - 250 - 400 - 630 - 800 - 1000 - 1250 kVA.

Choix du dilectrique

Actuellement, il est possible de choisir entre deux dilectriques :

b transformateur immerg dans lhuile minrale (pour autres dilectriques liquides,

consulter nos services)

b transformateur sec enrob Trihal

Le cot dun transformateur sec enrob Trihal est plus lev que celui dun

transformateur immerg dans lhuile puissance gale mais son choix entrane

moins de contraintes dinstallation. En particulier, sa conception de classe F1 limite

l'inflammabilit.

Quel que soit le dilectrique utilis la nouvelle norme C 13-100) impose un dispositif

de dtection de temprature agissant sur le dispositif de coupure HTA.

Dans le cas dun poste extrieur

Par exemple poste prfabriqu Biosco ou Bocage, le transformateur immerg

convient avec quelques prcautions quand la distance au btiment principal devient

infrieure 8 mtres :

D>8m

4m<D<8m

D<4m

pas de mesures particulires

interposition dun cran pare-flammes de degr 1 heure

mur du btiment voisin coupe-feu de degr 2 heures

btiment principal

Dans le cas dun poste intrieur

Diffrentes contraintes vont intervenir selon le type dimmeuble, la disposition des

locaux et le choix du matriel. Voir tableau ci-aprs.

btiment et disposition des locaux

dilectrique

contrainte complmentaire

relative au transformateur

DGPT2* obligatoire

aucun liquide

autoris Trihal

huile minrale

Les services

immeuble de grande hauteur

quelle que soit la disposition des lieux

autres

b poste isol des locaux

btiments

de travail par des

parois coupe-feu de

degr 2 h avec ou

sans ouverture vers les

locaux de travail

b autres dispositions du

poste

Renseignements sur la nouvelle C13-100,

les autres dilectriques

* DGPT2 : dispositif de dtection danomalie au sein du dilectrique liquide : mission de gaz, lvation de

pression ou de temprature 2 niveaux. Ce dispositif ferme un contact qui va donner un ordre douverture la

cellule de protection du transformateur.

ou

autre

dilectrique

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

K337

1o

Dilectrique et nouvelle NF C 13-100

La norme NF C 13-100 - 04/2001 apporte essentiellement les nouveauts suivantes :

Protection des transformateurs contre les dfauts internes

b transformateurs immergs ( 432)

Un relais de protection, type DGPT2 ou DMCR, est obligatoire en comptage BT.

Son dclenchement entrane la mise hors tension HTA.

b transformateurs secs ( 432)

Un dispositif de protection thermique est obligatoire. La protection "Z" des

transformateurs Trihal avec sonde PTC rpond tout cette obligation.

Protection contre le risque d'incendie

Deux classes de comportement au feu de transformateurs sont dfinies par la norme

( 742) avec les consquences suivantes :

b classe F0 : la conception du transformateur ne permet pas de limiter

l'inflammabilit Dans ce cas il faut installer une dtection automatique d'incendie

prs du transformateur, provoquant la mise hors tension de ce matriel et le

fonctionnement d'un dispositif d'extinction appropri.

b classe F1 : la conception du transformateurs limite l'inflammabilit

Dans ce cas, il n'y a aucune mesure prticulire prendre contre l'incendie.

Le transformateurs Trihal est de classe F1.

Installation des dispositifs de protection des transformateurs (huile ou sec)

Les dispositifs de protection doivent agir sur l'appareil de coupure HTA. Le dispositif

de protection du transformateur peut tre aliment par le transformateur de

puissance lui-mme dans le cas d'un protection par cellule QM (combin

interrupteur fusible).

Le dclenchement de la cellule HTA sera alors mission de tension.

bobine

mission

source

auxiliaire

ou secondaire

transfo. (avec

DGPT2

QMC

cellule QM)

DM1

Liste des textes officiels et normes applicables aux

transformateurs immergs dans lhuile

b normes

v NF C 27-300 (aot 1988) : "classification des dilectriques liquides daprs leur

comportement au feu" : huile minrale classe 01

v NF C 17-300 (aot 1988) : "conditions dutilisation des dilectriques liquides"

premire partie : risques dincendie : mesures de protection minimales contre les

risques dincendie.

Une troisime partie traite des mesures de protection contre les risques de pollution.

b arrts ministriels - dcrets

v ministre de lenvironnement :

- dcret 85-387 du 29 mars 1985 modifiant le dcret 79-981 du 12 novembre 1979

portant rglementation sur la rcupration des huiles usages

- dcret 77-254 du 8 mars 1977 et dcret du 21 novembre 1979 : "rglementation

pour la non pollution des eaux superficielles souterraines et de la mer par les huiles

et lubrifiants"

v ministre du travail :

- dcret 88-1056 du 14 novembre 1988 section 5 article 42

- arrt du 17 janvier 1988

- arrt interministriel du 17 janvier 1989 fixant les mesures de prvention des

risques dincendie prsents par lpandage et linflammation des dilectriques

liquides inflammables utiliss dans les matriels lectriques.

Cas du changement de tension 15/20 kV ou 10/20 kV

Attention : en cas de changement de tension, se renseigner auprs du

distributeur sur les caractristiques du nouveau rseau install et vrifier

que le poste reste compatible avec ces nouvelles caractristIques

(notamment l'Ith).

Il arrive parfois que la tension du rseau du distributeur dnergie soit de 15 kV et

quil soit prvu un passage en 20 kV ultrieurement.

Dans ce cas et condition que le reste de linstallation (cellules HTA, et cbles plus

accessoires) soit en 20 kV, labonn peut installer un transformateur double

tension primaire normalise

15/20 kV puissance conserve ou puissance rduite. Le changement de tension

se fait par simple commutateur.

Avec lutilisation de transformateur puissance rduite, la puissance disponible en

15 kV ne sera que 0,9 fois la puissance nominale du transformateur en 20 kV.

A noter que le distributeur dnergie accepte souvent de prendre en charge la plusvalue entrane par le changement ultrieur de tension dans le cas dutilisation de

transformateur puissance rduite (mme si labonn choisit un transformateur

puissance conserve).

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

K338 Etude d'une installation

Poste de livraison HTA/BT

comptage BT

Sauf cas particuliers, les cellules HTA font partie de la

gamme SM6, qui permet tout type dextension

ultrieure.

Les cellules de raccordement au rseau sont des

cellules GAM, IM ou DDM selon le type de rseau.

Les cellules de protection peuvent tre des cellules

QM ou DM1 dont le choix est prcis ci-contre.

Les cellules sont raccordes lectriquement entre elles

par un jeu de barres prfabriqu mettre en place sur

le site en respectant les instructions de montage.

Les cellules sont raccordes aux cbles du rseau et

du transformateur par le bas (sauf exception o il faut

nous consulter).

Nota : en cas de conditions climatiques et/ou de

pollution svres, pour un raccordement sur le rseau

en antenne ou en boucle sil nest pas possible de

"climatiser" le poste et si lintensit HTA reste infrieure

45 A, les cellules SM6 de raccordement au rseau et

de protection transformateur peuvent tre remplaces

par un RM6.

Choix des cellules HTA

Choix de la cellule de protection

Protection du transformateur

Les rgles de lart imposent que le transformateur soit protg contre :

b les courts-circuits jusquau TGBT

b les risques dincendie dus au dilectrique liquide

b les surcharges

b les dfauts internes

b les dfauts la terre

b le retour de courant dune source autonome

b les courts-circuits laval du TGBT.

Les courts-circuits jusquau TGBT

Cette protection peut tre assure par des fusibles si le courant de base primaire est

infrieur 45 A, ou par disjoncteur lorsque ce courant est suprieur ou gal 45 A

ou sil est prvu ultrieurement une augmentation de la puissance du poste. Le

disjoncteur est quip de relais indirect Sepam agr NF C13-100.

Les risques dincendie dus aux dilectriques liquides

L'arrt interministriel du 17 janvier 1989 sur le choix du dilectrique liquide du

transformateur fixe les mesures de prvention des risques dincendie prsents par

lpandage et linflammation des dilectriques liquides inflammables utiliss dans les

matriels lectriques.

En pratique :

b dans les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), il est interdit dinstaller des

transformateurs contenant plus de 25 litres de dilectrique liquide, ce qui rend

obligatoire lutilisation de transformateur sec

b une protection thermique est obligatoire et doit provoquer la mise hors tension du

transformateur en donnant lordre douverture la cellule de protection QM ou DM1.

dilectrique

liquide

dilectrique

protection

liquide

thermique

Les surcharges

Cette protection est assure :

b soit par une sonde thermique sensible la temprature des enroulements du

transformateur ou du dilectrique liquide et dont le seuil est dtermin par la

temprature maximale admissible dans ces milieux

b soit par un relais ampremtrique ou un dclencheur long retard du disjoncteur

install ct basse tension.

b soit par un relais image thermique install ct HTA ou BT.

Ces dispositifs peuvent commander :

b prfrentiellement la mise hors charge du transformateur par ouverture du

disjoncteur gnral BT

b ventuellement ou, en plus, la mise hors tension du transformateur par ouverture

du dispositif de protection amont, QM, QMC ou DM1.

max. de I

Protection contre les surcharges par relais ampremtrique.

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

K339

1o

source

auxiliaire

protection contre les dfauts internes par DGPT2 avec cellule QM.

protection

homopolaire

L > 100 m

protection contre les dfauts la terre.

source

auxiliaire

Les dfauts internes

La norme NF C 13-100 impose en comptage BT :

b pour les transformateurs immergs, un relais de protection type DGPT2 (dispositif

de protection par dtection de gaz et de baisse de niveau) ou DMCR.

b pour les transformateurs secs un dispositif de protection thermique, tel que la

protection "Z" des transformateurs Trihal avec sonde PTC.

Les dispositifs de protection doivent provoquer l'ouverture de l'appareil de coupure

HTA (QM ou DM1). Le dispositif de protection du transformateur peut tre aliment

par le transformateur de puissance lui-mme dans le cas d'un protection par

cellule QM. Le dclenchement de la cellule HTA sera alors mission de tension.

Les dfauts la terre

Lorsque le transformateur est loign de plus de 100 mtres des cellules HTA ou

lorsquil est fait usage de protections complmentaires (relais indirects), la protection

est assure par un relais Sepam agr NF C13-100 ou un relais Vigirex qui agit sur

QM, QMC ou DM1. Lalimentation de ce relais doit se faire dans les mmes

conditions qu'au "les dfauts internes". Cette protection est plombe par le

distributeur dnergie.

Le retour de courant dune source autonome

Gnralement, la disposition des installations doit tre telle que la source autonome

ne puisse fonctionner en parallle avec le rseau. La solution est un inverseur

(automatique) de source compos de disjoncteurs Compact NS ou Masterpact NT/NW,

afin dinterdire toute marche en parallle. Linverseur automatique de source est un

lment essentiel pour la disponibilit de lnergie. Il ralise la permutation entre une

source N qui alimente normalement linstallation et une source R de remplacement

qui peut tre :

b une source permanente (arrive de rseau supplmentaire, groupe autonome

relais de dmarrage incorpor)

b un groupe de secours dont le dmarrage et larrt sont pilots par linverseur de

source.

source

normale

N

automatisme

source

remplacement

R

(1)

(2)

(3)

utilisation

1) disjoncteur tlcommand "normal" pouvant recevoir un bloc INV coupure visible,

2) disjoncteur tlcommand "remplacement",

3) platine dautomatisme rgissant le fonctionnement des deux appareils, ralisant linterverrouillage mcanique

et lectrique des deux appareils.

Les courts-circuits laval du TGBT

Cette protection est assure par le dispositif de protection aval dont la slectivit doit

tre assure avec le dispositif amont. Voir plus loin la partie "choix du disjoncteur

basse tension".

Choix du type de cellule QM ou DM 1

Deux types de cellules sont disponibles :

b DM1 : disjoncteur

c QM : combin interrupteur-fusible avec percuteurs (pour donner lordre de

dclenchement aux trois phases).

Sept paramtres vont influer sur le choix

b la valeur du courant primaire

b le besoin dalimentation triphase (champ tournant)

b le dilectrique du transformateur

b linstallation du poste par rapport au local principal

b la puissance du transformateur

b la distance des cellules au transformateur

b lemploi de relais indirects.

Le tableau de la page suivante prsente les conditions de choix des cellules de

protection.

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

K340 Etude d'une installation

Poste de livraison HTA/BT

comptage BT

Choix des cellules HTA

Choix de la cellule protection en conformit avec la

NF C 13-100 et les conditions dexploitation

Le tableau ci-dessous rsume les possibilits de choix

critres de choix

type

cellule de protection

DM1

courant ct HTA (IN)

IN u 45 A

IN < 45 A

disponibilit de lnergie

optimise (1)

distance cellule- transfo (d)

d < 100m

d u100m

QM

b avec DGPT2

b

b

b

b avec relais de protection

Sepam homopolaire

b

b avec relais de protection

Sepam homopolaire

(1) Lutilisation dune cellule disjoncteur DM1 rduit les temps dintervention en cas de dfaut (renclenchement,

pas de remplacement du fusible).

Choix du calibre des fusibles HTA avec cellule QM

Le calibre des fusibles installer dans les cellules de protection type QM est

fonction de la tension et de la puissance du transformateur.

La norme NF C 13-100 impose lutilisation de fusibles conformes la norme

UTE NF C 64-210.

Attention : la CEI 282 recommande de remplacer les 3 fusibles aprs la fusion de

lun dentre eux.

Tableau de choix des fusibles Solfuse (avec ou sans percuteur)

(calibre en A - utilisation sans surcharge 20 C < < 40 C)

tension de

service

(kV)

20

15

10

5,5

type

de

fusible

Solfuse

Solfuse

Solfuse

Solfuse

puissance des transformateurs (kVA)

160

250

400

630

800

16

16

31,5

63

16

16

31,5

63

43

43

63

63

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

43

43

63

43

43

1 000

1 250

43

63

63

K341

Choix du matriel BT

Grandeurs caractristiques du transformateur

Le matriel BT est directement li aux caractristiques

de courant et de tension de court-circuit du

transformateur.

Les tableaux T1 et T2 en bas de page donnent, pour

tous les types de transformateur (sec ou immerg) et

en fonction de la puissance normalise du

transformateur, lintensit nominale au primaire,

lintensit nominale au secondaire (BT 410 V) ainsi que

le courant de court-circuit au secondaire du

transformateur calcul sous la tension vide. Ces

tableaux sont valables pour les transformateurs dont

la tension nominale primaire est de 15 ou 20 kV. Bien

que variant de 4 6 % selon les caractristiques du

transformateur, la tension de court-circuit Ucc est prise

gale 5 % en premire approximation.

t

1o

Sectionnement BT coupure visible (NF C 13-100)

La norme NF C 13-100 impose la prsence dun dispositif de sectionnement

coupure visible situ immdiatement en aval du matriel de comptage basse tension.

Les bornes de sortie de ce dispositif constituent la limite aval de linstallation.

Ce dispositif est une scurit en cas dintervention cot primaire pour viter un

retour aliment par la basse tension.

Le dispositif de sectionnement coupure visible peut tre constitu par :

b un interrupteur INV associ un disjoncteur Compact NS

b un disjoncteur Compact NS, Masterpact NT/NW dbrochable.

La prsence dun inverseur de source avec des disjoncteurs en versions fixes

ncessite lemploi dun interrupteur INV :

b associ sur le disjoncteur "normal"

b sinon en appareil spar en amont immdiat (moins dun mtre) du disjoncteur

"normal".

Ces appareils sont verrouillables ou cadenassables en position ouvert ou en position

dbroch en conformit avec la NF C 13-100.

Choix du disjoncteur BT

Solefuse

Le calibre du disjoncteur est dfini compte tenu de lintensit nominale du

secondaire du transformateur.

Le pouvoir de coupure du disjoncteur est dfini en fonction du courant de

court-circuit au secondaire du transformateur. Le choix du dclencheur est ralis en

considrant le cas du dfaut triphas survenant en aval du disjoncteur. Il sagit de

vrifier la slectivit entre la courbe de dclenchement du disjoncteur basse tension

et la courbe de dclenchement du fusible moyenne tension. Les units de contrle

lectronique possdant une zone de dclenchement troite pour la partie long

retard, apportent plus de prcision que les dclencheurs thermiques.

Pour tracer les courbes de dclenchement amont et aval sur le mme graphique, il

faut tenir compte du rapport de transformation du transformateur HTA/BT (exemple

20 000/410 V).

Le tableau T3 ci-dessous rsume les matriels de protection (fusibles HTA et

disjoncteurs BT) utiliser et les rglages effectuer ct BT avec un transformateur

20 000/410 V ( dilectrique liquide pour les valeurs de Ucc et Icc).

disjoncteur BT

Nombre de ples du disjoncteur BT en fonction du

schma de liaison la terre

Icc HT

En schma IT le disjoncteur sera ttrapolaire si le neutre est distribu ou tripolaire

dans le cas contraire (un contrleur permanent disolement est impos par la norme

NF C 15-100).

En schma TT le disjoncteur sera ttrapolaire si le neutre est distribu (un dispositif

diffrentiel courant rsiduel est impos par la norme NF C 15-100).

En schma TNC le disjoncteur sera tripolaire (conducteur PEN non coup) ou

ttrapolaire en rgime TNS (conducteur PE non coup).

Icc BT

Tableau T1 : Transformateur dilectrique liquide (pour Pcc amont 500 MVA / BT 410V)

puissance (kVA)

intensit primaire (A)(20 kV)

intensit secondaire (A)(410 V)

tension de court-circuit (Ucc %)

intensit de court-circuit (kA)

160

4,6

225

4

5,6

250

7,2

352

4

8,7

400

11,5

563

4

13,8

630

18,2

887

4

21,5

800

23,1

1127

6

18,3

1000

28,9

1408

6

22,7

1250

36,1

1760

6

28,1

Tableau T2 : Transformateur sec type Trihal (pour Pcc amont 500 MVA / BT 410V)

puissance (kVA)

intensit primaire (A)(20 kV)

intensit secondaire (A)(410 V)

tension de court-circuit (Ucc %)

intensit de court-circuit (kA)

Tableau T3

puissance

transformateur

(kVA)

HTA (20 kV)

fusibles

(A)

160

250

400

630

800

1000

1250

16

16

43

43

43

43

63

160

4,6

225

6

3,7

250

7,2

352

6

5,8

400

11,5

563

6

9,3

In

(A)

primaire

BT (410 V)

In

(A)

secondaire

disjoncteur

Compact

type

dclencheur

Compact

type (A)

4,6

7,1

11,5

18

23

29

35

225

350

560

900

1120

1400

1750

NS250N

NS400N

NS630N

NS1000N, NT10H1, NW10N1

NS1200N, NT12H1, NW12N1

NS1600N, NT16H1, NW16N1

NW20N1

TM250D

STR23SE

STR23SE

Micrologic 5.0 A

Micrologic 5.0 A

Micrologic 5.0 A

Micrologic 5.0 A

Pour dautres rapports de transformation, nous consulter.

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

630

18,2

887

6

14,5

rglages

Ith

long retard

maxi

1

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

800

23,1

1127

6

18,3

1000

28,9

1408

6

22,7

Imag.

court retard

maxi

10

10

6

9

6

5

5

5

1250

36,1

1760

6

28,1

K342 Etude d'une installation

Poste de livraison HTA/BT

comptage BT

Installation, liaisons et raccordements

Installation et gnie civil des matriels HTA et du

transformateur

Le gnie civil des postes intrieurs peut tre simplifi par ladjonction de socles sous

les cellules HTA et par ladjonction obligatoire dun DGPT 2 (voir ci-contre).

Liaison et raccordement HTA

socle sous cellule

DGP2 agissant

sur QM ou DM1

Les raccordements sur le rseau sont raliss sous la responsabilit du

distributeur dnergie.

Les cbles du rseau sont, gnralement, du type tripolaire isolation synthtique

me en aluminium de section 240 mm2. Leur raccordement aux cellules SM6 est

ralis par extrmits unipolaires intrieures courtes EUIC (aux cellules RM6, par

prises de courant 24 kV 400 A). Les cbles de liaison au transformateur

(jusqu 1 250 kVA) sont unipolaires de 50 ou 95 mm2 isolation synthtique

conforme la spcification EDF HN 33-S-23.

Cbles BT entre transformateur et dispositif de

sectionnement BT

Section des cbles BT

Les cbles sont isols au PRC et ont les sections suivantes :

puissance

160 kVA

250 kVA

400 kVA

630 kVA

800 kVA

1000 kVA

1250 kVA

IBT

225 A

350 A

560 A

900 A

1120 A

1400 A

1750 A

cbles

4 x 150 Cu

4 x 240 Alu

7 x 240 Alu

7 x 240 Cu

14 x 240 Alu

14 x 240 Cu

14 x 240 Cu

Lorsque le neutre nest pas distribu, les liaisons sont diminuer comme suit :

4 devient 3, 7 devient 6, 14 devient 12.

Afin de limiter les chauffements, la pose des cbles doit tre non jointive

(cf. NF C 15-100).

Raccordement des cbles BT

Les cbles sont raccords ct transformateur dune part et ct tableau BT dautre

part, au moyen des cosses dextrmit conformes la spcification EDF HN 68-S-90.

Chaque cble recevra un repre fonctionnel, chacune de ces extrmits :

b conducteurs de phase : repres L1-L2-L3

b conducteurs de neutre : repre bleu clair.

Ct transformateur

Pour des raisons de scurit, les bornes BT du transformateur ne doivent pas tre

accessibles au cours de manuvres normales dexploitation.

Ct sectionnement BT

Respecter les instructions de raccordement de lappareil de sectionnement.

Fixation des cbles

Selon le nombre, la fixation est ralise par empilage dtriers adapts (quipement

standard des postes prfabriqus).

Installation des TC de comptage

compartiment

TI

plombable

par le

distributeur

gaine de

monte et de

raccordement

des cbles

compartiment

sectionnement

coupure

visible

compartiment

des dparts

Gnralement, ils sont installs dans un compartiment plomb sur les bornes BT du

transformateur.

Dautres dispositions sont possibles, entre autres dans une "case" spcialise

plombable incorpore aux armoires Prisma. Les cellules Prisma possdent, entre

autres, les avantages suivants :

b possibilit de raccordement des cbles basse tension sur des barres (jusqu

4 cbles de 240 mm2 par phase plus 2 cbles de 240 mm2 pour conducteur PEN

b case plombe contenant les transformateurs de courant utiliss pour le comptage

basse tension

b case pour disjoncteur gnral coupure visible

b case disponible pour les disjoncteurs de protection des dparts.

Tableau de comptage BT

Le tableau de comptage basse tension doit tre install sur une paroi non expose

aux vibrations. En particulier, les appareils de comptage ne doivent pas tre placs

sur les enveloppes de lappareillage sous enveloppe mtallique.

Le tableau doit tre plac le plus prs possible des TC de comptage.

Les constituants du tableau de comptage dpendent, essentiellement, des

impositions du distributeur dnergie local.

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

Prises de terre et conducteur de

protection

ralisation des prises de terre des postes

En plus des protections HTA (coupe-circuit fusibles

ou disjoncteur) et basse tension (disjoncteur gnral)

tudies prcdemment, des mesures prventives

doivent tre prises pour parer aux consquences de

tout dfaut interne (dfaut disolement sur le

matriel HTA du poste) ou externe (surtension

atmosphrique) pouvant engendrer des courants la

terre dangereux pour les personnes et le matriel.

Ces mesures prventives sont essentiellement :

b linterconnexion et la mise la terre de toutes les

masses du poste

b la recherche dune rsistance de terre aussi faible

que possible

b la mise en uvre, lentre des postes aliments en

arien, dclateur ou de parafoudre.

Selon la rsistivit effective des sols, il sera prvu une

ou plusieurs prises de terre installes fond de fouille

et toutes les masses seront ou ne seront pas

interconnectes par une liaison quipotentielle.

Il existe trois types de prises de terre relies aux :

b masses du poste interconnectant les parties

mtalliques du poste (ferraillage de la dalle,

cellules MT, cuve du transformateur) sont relies une

borne commune. Cette liaison est dsigne par la

lettre p

b neutre du secondaire du transformateur HTA/BT

(toujours en toile). Cette liaison est dsigne par la

lettre n

b masses dutilisation du rseau BT aval. Cette liaison

est dsigne par la lettre A.

Il existe trois schmas de liaison la terre pour le

rseau basse tension aval. Ce sont :

b le schma neutre isol (IT)

b le schma de mise au neutre (TN)

b le schma de neutre la terre (TT).

Des sous-catgories sont formes en fonction de

linterconnexion totale ou partielle des masses vu

prcdemment.

Ces sous-catgories sont dsignes par les lettres :

b R lorsque les trois prises de terre sont relies entre

elles

b S lorsque les trois prises de terre sont Spares

b N lorsque les prises de terre du poste et du neutre du

transformateur sont communes mais diffrentes de

celle des masses dutilisation du rseau aval.

cellules

cellulesHTA

MT

cuve du

transformateur

masses du rseau BT

neutre du

transformateur

masse du poste

Rp

Rn

RA

Ralisation des prises de terre

Les masses de tous les appareils et crans conducteurs sont relies entre elles ainsi quau ferraillage de la

dalle.

Nota : la porte et les oues de ventilation ne sont pas relies intentionnellement au circuit de terre des masses.

Cble Cu u 25 mm2

Terre ou impdance

neutre BT

Plots de terre

et borne de mesure

couplage

si Rp < 1

Terre des masses du poste de

rsistance Rp

Ceinture quipotentielle en fond de

fouille interconnecte avec le

ferraillage de la dalle

Terre des

masses

Terre du

neutre BT

N.B. : si un tel poste est utilis en agglomration peu tendue, la rsistance de terre des masses peut tre

suprieure 1 W ; les prises de terre des masses et du neutre sont alors spares et la prise de terre du

neutre ralise une distance minimum selon la rsistivit du sol.

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

K343

1o

K344 Etude d'une installation

Poste de livraison HTA/BT

comptage BT

Prises de terre et conducteur de

protection

Valeur des rsistances des prises de terre des

postes

Im = intensit maximale du courant de premier dfaut monophas la terre du rseau HTA alimentant le poste :

300 A pour rseaux ariens ou aro-souterrains, 1000 A pour rseaux souterrains.

schma de liaison la terre - manifestation et identification du risque

neutre reli la terre T

neutre isol ou impdant I

1 seule mise la terre commune au poste et linstallation

b le courant de dfaut scoule par RpnA

b monte en potentiel de l'ensemble des

masses

TNR

valeur maximale de la prise de terre du poste

b risques nuls pour le matriel BT et les

personnes si lquipotentialit est totale

dans toute linstallation B

ITR

HTA

BT

HTA

BT

pas de valeur prescrite

mais les valeurs suivantes permettent de

limiter la monte en potentiel de lensemble

Im (A)

300

1000

Rpna ()

20

10

Im (A)

300

1000

Rpn ()

3

1

PE ou

PEN

Rpna

Rpna

1 seule mise la terre pour le poste mais distincte de la terre de l'installation

b le courant de dfaut scoule par Rpn

b monte en potentiel des masses du poste

et du rseau BT par rapport aux masses

des utilisations

b risques de claquage (en retour) pour les

matriels aliments par le rseau BT

TTN

ITN

HTA

HTA

BT

Rpn

BT

Rpn

Ra

Ra

mises la terre distinctes entre les masses du poste, le neutre BT et l'installation

b le courant de dfaut scoule par Rp

b monte en potentiel des masses du poste

par rapport au rseau BT "accroch" Rn

TTS

b risques de claquage (en retour) des

matriels BT du poste

ITS

HTA

BT

selon Im et Utp, tension de tenue 1 minute

50 Hz des matriels BT du poste

Im (A)

HTA

BT

300

1000

Rp

Rn

Ra

Rp

Rn

Utp (kV)*

2

Rp ()

4

1

10*

8

3

20

10

Ra

* N.B. : pour les dterminations de la rsistance maximum de prise de terre, certains matriels BT du poste de tenue infrieure 10 kV 50 Hz 1 minute peuvent ne pas tre pris en compte

sils sont isols des masses du poste entre autres par lintermdiaire dun transformateur enroulement spar tenant les 10 kV 50 Hz 1 minute.

Utp = tension de tenue la frquence industrielle des matriels BT du poste.

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

K345

Verrouillages dexploitation

1o

Verrouillages dexploitation

Labonn doit pouvoir faire certaines interventions sur le matriel sans risque pour le

personnel. Il peut tre amen manuvrer de lextrieur, venir changer les fusibles

ou intervenir sur le transformateur. Schneider Electric propose des types de

verrouillages de coordination entre matriels (qui satisfont aux impositions des

normes NF C 13-100 et NF C 13-200).

But du verrouillage

b Interdire la fermeture du sectionneur de mise la terre et laccs aux fusibles

ventuels de lunit de protection SM6 ou RM6 tant que le disjoncteur gnral BT

nest pas verrouill "ouvert" ou "dbroch" (voir schma 1).

b Interdire laccs au transformateur, tant que le sectionneur de mise la terre nest

pas verrouill "ferm" (voir schma 2).

b Interdire la fermeture du sectionneur de mise la terre et laccs aux fusibles

ventuels de lunit de protection tant que le disjoncteur gnral BT nest pas

verrouill "ouvert" ou "dbroch" (voir schma 3).

b Interdire laccs au transformateur si le sectionneur de mise la terre na pas t

au pralable "ferm"

Lunit fonctionnelle de protection HTA est typiquement de la cellule SM6 :

QM ou DM 1.

Principaux exemples de verrouillage

Schma 1 (1 cl)

interrupteur

"protection

transformateur"

transformateur

disjoncteur BT

Schma 2 (1 cl)

interrupteur

"protection

transformateur"

transformateur

disjoncteur BT

Schma 3 (2 cls)

interrupteur

"protection

transformateur"

transformateur

disjoncteur BT

S

O

cl absente

cl libre

cl prisonnire

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

K346 Etude d'une installation

Poste de livraison HTA/BT

comptage BT

Choix du type de poste

Choix du type de poste

Intrt du prfabriqu Biosco/Bocage

Le matriel doit tre install dans un poste situ en bordure de voirie pour permettre

laccs permanent au personnel du distributeur dnergie.

Si les btiments aliments en basse tension ne sont pas situs en bordure de voirie,

il est avantageux de choisir la solution dun poste prfabriqu Biosco/Bocage.

Ce choix offre de nombreux avantages :

b matriel agr par le distributeur dnergie

b accessibilit aux engins et au distributeur dnergie

b gnie civil simplifi

b gain de temps et despace

b pas dimposition spciale de protection

b disponibilit immdiate cls en mains (ds louverture du chantier)

b respect des normes et des textes officiels

b accessoires en place ou sur dispositifs de rangement

b contrle de conformit simplifi.

Si les rcepteurs aliments en basse tension sont situs en bordure de voirie, il est

possible dinstaller le poste dans une cellule maonne situe dans le btiment.

poste

voie publique

btiment principal

poste

voie publique

Le poste doit galement possder un certain nombre daccessoires imposs par les

normes (perche, affichettes, bac sable, clairage, prise de courant etc.), se

reporter aux normes pour connatre la liste dtaille du matriel (ces accessoires

sont systmatiquement fournis avec le poste prfabriqu Biosco/Bocage).

Ne pas oublier dtudier la ventilation du poste. La ventilation naturelle est-elle

suffisante ? Lorsque les conditions imposes par les normes et par les matriels

utiliss sont respects (oues, etc.), on considre quil faut 0,1 0,2 m2

par kW de pertes vacuer. Les pertes sont principalement constitues des pertes

du transformateur. Le poste prfabriqu Biosco/Bocage rpond, avec une ventilation

naturelle, aux impositions des normes et aux conditions dinstallation des matriels.

Schneider Electric - Catalogue distribution lectrique 2002

Vous aimerez peut-être aussi

- Usine WANVIN Distribution HTADocument26 pagesUsine WANVIN Distribution HTAamine_mesbah_1Pas encore d'évaluation

- Fluokit M 24 Technique PDFDocument24 pagesFluokit M 24 Technique PDFNoureddine AoudaPas encore d'évaluation

- Théorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabD'EverandThéorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabPas encore d'évaluation

- Entretien Et Reparation Des Moteurs DieselDocument217 pagesEntretien Et Reparation Des Moteurs DieselNahidi96% (26)

- Guide Des Protections Des Reseaux Electrique-Industriels-nahidi HassanDocument584 pagesGuide Des Protections Des Reseaux Electrique-Industriels-nahidi HassanNahidi100% (5)

- Paradoxe de JumeauxDocument6 pagesParadoxe de JumeauxEl Mehdi AkhatarPas encore d'évaluation

- CCTP Equipements Techniques Specifiques 0Document21 pagesCCTP Equipements Techniques Specifiques 0Zabeirou Maissada TankariPas encore d'évaluation

- ALCE - Transformateurs - de CourantDocument20 pagesALCE - Transformateurs - de CourantISGE100% (1)

- Document Transformateur Scheinder PDFDocument32 pagesDocument Transformateur Scheinder PDFCedricPas encore d'évaluation

- HN45S51 Novembre2009Document73 pagesHN45S51 Novembre2009Khaled BoussehminePas encore d'évaluation

- 52 S 24Document49 pages52 S 24Abdelkader AlgérienPas encore d'évaluation

- Chapitre 5Document19 pagesChapitre 5BodawdSouri100% (1)

- 1 RegimedeneutreDocument14 pages1 RegimedeneutreTahar MellahPas encore d'évaluation

- Coffret Cuisine C1 Projete en PDFDocument3 pagesCoffret Cuisine C1 Projete en PDFElemine CheikhPas encore d'évaluation

- Tests de Diagnostic Et Surveillance Des Transformateurs de PuissanceDocument40 pagesTests de Diagnostic Et Surveillance Des Transformateurs de PuissanceadamPas encore d'évaluation

- Chapitre 8Document31 pagesChapitre 8BodawdSouriPas encore d'évaluation

- Chargeur ENERISDocument2 pagesChargeur ENERISAnonymous xBi2FsBxPas encore d'évaluation

- Ect201.PDF Choix Selectivite Disjoncteurs BTDocument30 pagesEct201.PDF Choix Selectivite Disjoncteurs BTClaire HamantPas encore d'évaluation

- CT 154Document31 pagesCT 154havoc2012Pas encore d'évaluation

- Transformateur de Mesure D'interieur SchneiderDocument52 pagesTransformateur de Mesure D'interieur SchneiderTaj NioukyPas encore d'évaluation

- Programme Formation Eleccalc - 2019Document8 pagesProgramme Formation Eleccalc - 2019David henonPas encore d'évaluation

- Projet M1 Design Elmi MouminDocument20 pagesProjet M1 Design Elmi MouminAbdirazak ElmiPas encore d'évaluation

- ST T46-P46Document12 pagesST T46-P46mohamed0167Pas encore d'évaluation

- Chapitre19 PDFDocument5 pagesChapitre19 PDFABELWALIDPas encore d'évaluation

- Cahier Technique SocotecDocument80 pagesCahier Technique Socotecradiopascal100% (1)

- Schéma de Liaiso À La TerreDocument28 pagesSchéma de Liaiso À La Terretch temiPas encore d'évaluation

- Am Ted 398032 FRDocument88 pagesAm Ted 398032 FRSaid ZoubidPas encore d'évaluation

- La Prise de Terre D'une Installation Électrique, Norme NF C 15-100Document7 pagesLa Prise de Terre D'une Installation Électrique, Norme NF C 15-100Tchameni DjinePas encore d'évaluation

- Test Des Machines Tournantes Avec CPC100 - OMICRONDocument63 pagesTest Des Machines Tournantes Avec CPC100 - OMICRONhicham boutouchePas encore d'évaluation

- CT 8 Protection Des Transformateurs de PuissanceADocument62 pagesCT 8 Protection Des Transformateurs de PuissanceAharoldPas encore d'évaluation

- DTR FR 2010 InstructionsDocument14 pagesDTR FR 2010 InstructionsAkramKassisPas encore d'évaluation

- Dimensionnement Jeu de Barre ShneiderDocument20 pagesDimensionnement Jeu de Barre ShneiderRAMZIPas encore d'évaluation

- Protection Et Dimensionnement Des Transfos LegrandDocument2 pagesProtection Et Dimensionnement Des Transfos LegrandnpfhPas encore d'évaluation

- Legrand Puissance +++Document383 pagesLegrand Puissance +++Wilfrid Dutruel100% (1)

- Chapitre 4Document42 pagesChapitre 4BodawdSouriPas encore d'évaluation

- Gamme EssailecDocument24 pagesGamme EssailecAnonymous xBi2FsBxPas encore d'évaluation

- Habilitation Electrique8Document116 pagesHabilitation Electrique8Mounawer BouzayaniPas encore d'évaluation

- Chapitre09 PDFDocument53 pagesChapitre09 PDFABELWALID100% (2)

- Nouveau CDPDocument83 pagesNouveau CDPMohamedEl-MenDiliPas encore d'évaluation

- Disjoncteurs-1pdf PDFDocument4 pagesDisjoncteurs-1pdf PDFعبد الله إبن عباسPas encore d'évaluation

- 1txh000097c0301 PDFDocument84 pages1txh000097c0301 PDFchahbounnabilPas encore d'évaluation

- Caractéristique Normacel Et Qbn7Document6 pagesCaractéristique Normacel Et Qbn7Moundir Bachir ElezaarPas encore d'évaluation

- Chapitre11 PDFDocument28 pagesChapitre11 PDFABELWALIDPas encore d'évaluation

- 7896684FR-01 - Notice D'utilisation Cellule DM1 24kV - 2008Document38 pages7896684FR-01 - Notice D'utilisation Cellule DM1 24kV - 2008amine_mesbah_1Pas encore d'évaluation

- Guide Conception Des Réseau Elec IndustrielDocument13 pagesGuide Conception Des Réseau Elec IndustrielAhmed Ousmane BAGREPas encore d'évaluation

- Chapitre13 PDFDocument30 pagesChapitre13 PDFABELWALIDPas encore d'évaluation

- Ademe Transfo WEBDocument26 pagesAdeme Transfo WEBlksqjfpoPas encore d'évaluation

- Alstom Grid Technical Institute Global Catalog-FRDocument167 pagesAlstom Grid Technical Institute Global Catalog-FRJMire94100% (2)

- Norme NF C 13-100 - Présentation Et Utilisation de La RéglementationDocument1 pageNorme NF C 13-100 - Présentation Et Utilisation de La RéglementationIdir Achour50% (2)

- ST C60-P60 - Transformateurs de Mesure MT-BTDocument10 pagesST C60-P60 - Transformateurs de Mesure MT-BTmohamed0167Pas encore d'évaluation

- Programme de Formation Les Bases de La Conception Électrique Basse Tension +initiation CANECO BTDocument3 pagesProgramme de Formation Les Bases de La Conception Électrique Basse Tension +initiation CANECO BTKhalid AnahirPas encore d'évaluation

- Xguide Conception MTDocument86 pagesXguide Conception MTBENSALEM2002Pas encore d'évaluation

- Stockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissanceD'EverandStockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissancePas encore d'évaluation

- Simulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysD'EverandSimulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysPas encore d'évaluation

- Etude Installation Hta BTDocument16 pagesEtude Installation Hta BTAbdourazak Abou100% (1)

- Raccordement InsDocument8 pagesRaccordement InsMedrouaPas encore d'évaluation

- Elec Gaz Tel EtcDocument7 pagesElec Gaz Tel EtchajjoujiPas encore d'évaluation

- Raccordement Installation Electrique PDFDocument5 pagesRaccordement Installation Electrique PDFCristian TofanPas encore d'évaluation

- NF-C 13-200Document159 pagesNF-C 13-200blandin didier0% (1)

- GEI 2010 FR Bas Def Pour Visualisation PartBDocument288 pagesGEI 2010 FR Bas Def Pour Visualisation PartBرمضان بقرور100% (2)

- H Appareillage BT Fonctions Et ChoixDocument30 pagesH Appareillage BT Fonctions Et ChoixdonsallusPas encore d'évaluation

- Xguide Conception MTDocument86 pagesXguide Conception MTBENSALEM2002Pas encore d'évaluation

- Cours FiscalitéDocument116 pagesCours FiscalitéNahidiPas encore d'évaluation

- Prot Elc P1Document8 pagesProt Elc P1NahidiPas encore d'évaluation

- Comptabilite Des SocietesDocument61 pagesComptabilite Des SocietesHAFID196788% (17)

- Soutenance Rapport HT 60kV NAHIDI HassanDocument43 pagesSoutenance Rapport HT 60kV NAHIDI HassanNahidiPas encore d'évaluation

- Disjoncteur ABB 660VDocument153 pagesDisjoncteur ABB 660VNahidiPas encore d'évaluation

- Constitution Postes HTDocument31 pagesConstitution Postes HTNahidi100% (4)

- Rapport PFE OCP Poster - NAHIDI HassanDocument3 pagesRapport PFE OCP Poster - NAHIDI HassanNahidiPas encore d'évaluation

- Rapport PFE OCP Annexes - NAHIDI HassanDocument17 pagesRapport PFE OCP Annexes - NAHIDI HassanNahidi100% (1)

- Rapport PFE OCP - NAHIDI HassanDocument92 pagesRapport PFE OCP - NAHIDI HassanNahidi100% (1)

- Email Adresse Tel Des Cabinets de Recrutement Au Maroc CasablancaDocument6 pagesEmail Adresse Tel Des Cabinets de Recrutement Au Maroc CasablancaNahidi100% (1)

- Sata Louz RagamanDocument3 pagesSata Louz RagamanNahidiPas encore d'évaluation

- Caloduc TGV JcbraunDocument12 pagesCaloduc TGV JcbraunKhalil LasferPas encore d'évaluation

- Étude Des LeviersDocument6 pagesÉtude Des LeviersAmadeoPas encore d'évaluation

- Livre Micro Application Powerpoint 2010 Guide FR PDFDocument195 pagesLivre Micro Application Powerpoint 2010 Guide FR PDFSouad El Bourmri Garawit100% (1)

- TP 1 Moment Magntique Dans Un Champ MagntiqueDocument6 pagesTP 1 Moment Magntique Dans Un Champ MagntiqueRaghib MohamedPas encore d'évaluation

- PH ExoDocument35 pagesPH ExoHicham Oublal100% (1)

- Exercices Boucle For While Élèves CorrigéDocument4 pagesExercices Boucle For While Élèves CorrigéYJDNadoPas encore d'évaluation

- TPN°3 FlexionDocument9 pagesTPN°3 FlexionKIYOMI FFPas encore d'évaluation

- cm1 Exercices DictionnaireDocument4 pagescm1 Exercices DictionnaireSiham idPas encore d'évaluation

- 3 COURS Analyse StructurelleDocument19 pages3 COURS Analyse StructurelleAyman AymanPas encore d'évaluation

- Comprendre Un Texte Écrit À L'école PrimaireDocument20 pagesComprendre Un Texte Écrit À L'école PrimairelajouPas encore d'évaluation

- Eléments Pour Une Épistémologie de La Recherche Qualitative en Gestion Hervé DumezDocument12 pagesEléments Pour Une Épistémologie de La Recherche Qualitative en Gestion Hervé Dumezsanfoura12Pas encore d'évaluation