Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Brevet Amerique Sud 2018 Son Signaux Vitesse

Brevet Amerique Sud 2018 Son Signaux Vitesse

Transféré par

TsstCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Brevet Amerique Sud 2018 Son Signaux Vitesse

Brevet Amerique Sud 2018 Son Signaux Vitesse

Transféré par

TsstDroits d'auteur :

Formats disponibles

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

SESSION 2018

SCIENCES

Série générale

Durée de l’épreuve : 1 h 00 50 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce sujet comporte 7 pages numérotées de la page 1/7 à 7/7.

Le candidat traite les 2 disciplines sur la même copie.

ATTENTION : ANNEXE page 7/7 est à rendre avec la copie.

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

L’utilisation du dictionnaire est interdite.

CODE SUJET : 18GENSCAS1 Page 1 sur 7

PHYSIQUE-CHIMIE – Durée 30 minutes

Toute réponse, même incomplète, montrant la démarche de recherche du candidat sera

prise en compte dans la notation.

Sous-marin : Quels signaux pour communiquer ?

La communication à bord d’un sous-marin

- Dans un sous-marin en plongée, les membres de l’équipage ne perçoivent pas la lumière

du jour, parfois pendant plusieurs semaines. Pour éviter le dérèglement de leur horloge

biologique, des lampes indiquent l’alternance jour-nuit. Lorsqu’il fait jour à la surface, la

lumière est blanche ; lorsqu’il fait nuit à la surface, la lumière est rouge.

- En cas d’incendie à bord, une sirène retentit.

La communication vers l’extérieur d’un sous-marin

- Pour communiquer vers l’extérieur depuis un sous-marin en plongée, on peut utiliser une

bouée « antenne » reliée au sous-marin par un câble électrique. Cette bouée émet et

reçoit des signaux radio.

- Par ailleurs, l’utilisation d’un sonar permet de faire des mesures et de recueillir des

informations sur la nature des obstacles rencontrés. Le sonar émet un signal sonore

dont la fréquence s’élève à plusieurs centaines de kilohertz. Ce signal se propage

jusqu’à un obstacle, est réfléchi par cet obstacle puis revient jusqu’au sonar.

Document 1 : les moyens de communication depuis un sous-marin

(Les échelles ne sont pas respectées).

CODE SUJET : 18GENSCAS1 Page 2 sur 7

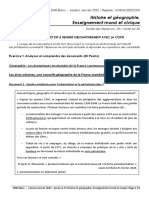

Document 2 : échelle des fréquences sonores

Sons inaudibles Sons Sons Sons Sons inaudibles

Infrasons graves médium aigus Ultrasons

Question 1 : indiquer la nature des deux types de signaux utilisés pour la communication à

bord d’un sous-marin et cités dans le texte d’introduction.

Question 2 : préciser l’information transmise par chacun de ces signaux.

Question 3 : parmi les propositions suivantes, identifier celles qui sont exactes. (Ne pas

recopier les propositions choisies mais indiquer uniquement les lettres correspondantes sur

la copie).

A. Le sous-marin et la bouée communiquent entre eux par signal radio.

B. Le sous-marin et la bouée communiquent entre eux par signal électrique.

C. La bouée et le satellite communiquent entre eux par signal sonore.

D. La bouée et le satellite communiquent entre eux par signal radio.

E. Le bateau et le sous-marin communiquent entre eux par signal électrique.

Question 4 : le sonar du sous-marin émet-il des sons audibles ? Justifier la réponse.

Question 5 : un sous-marin en expédition pour cartographier les fonds marins se trouve à

300 m sous la surface de l’océan. Les scientifiques utilisent le sonar pour connaître la

profondeur du fond océanique dans la zone où se trouve le sous-marin.

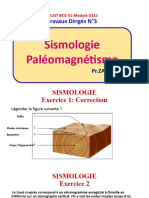

Document 3 : écran de visualisation des signaux émis et reçus par le sonar

En exploitant le document 3, calculer la profondeur du fond océanique.

Donnée : vitesse du son dans l’eau de mer : v = 1500 m/s.

CODE SUJET : 18GENSCAS1 Page 3 sur 7

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE – Durée 30 minutes

À la découverte des fonds océaniques de l'Atlantique

Les avancées scientifiques obtenues grâce aux progrès technologiques ont permis d'avoir

des connaissances de plus en plus précises sur les fonds océaniques.

Document 1 : les premières cartes de fonds océaniques

Dans les années 1950-1960, l'observatoire de géologie de Columbia (New York) lance un

grand programme d'étude du fond des océans. Les chercheurs, Bruce Charles Heezen et

Marie Tharp établissent des cartes à partir des sondages bathymétriques* réalisés dans

l'océan Atlantique.

Les deux chercheurs publient en 1959 leur première carte, celle du fond de l'Atlantique Nord.

Elle met en évidence une longue chaîne de relief sous-marine, la dorsale médio-atlantique

qui parcourt tout l'océan du sud au nord. Elle est creusée, en son centre, par un fossé large

de quelques kilomètres, le rift.

Cette carte majeure contribuera à l'élaboration de la théorie de la tectonique des plaques.

Cette dernière définit l'ensemble des mouvements des plaques plus ou moins rigides

constituant la lithosphère terrestre.

* Sondages bathymétriques : relevés de profondeur obtenus grâce à un sonar, appareil servant à mesurer la

profondeur des fonds marins.

Source : Florence DANIEL, « première carte de fonds océaniques », Encyclopædia Universalis

Question 1 : répondre sur l’annexe page 7 (à rendre avec la copie).

CODE SUJET : 18GENSCAS1 Page 4 sur 7

Document 2 : relevés bathymétriques au niveau de l'Atlantique Sud

Grâce au sonar, des relevés ont été effectués au niveau de l'océan Atlantique Sud. Ces

relevés ont été établis entre le point A et le point B situés sur le planisphère (document 2a).

Document 2a : localisation des relevés effectués par le sonar

A

Afrique

Amérique Océan

du Sud Atlantique

Source : http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/webphp/carte.php?num_car=601&lang=fr

Document 2b : les résultats obtenus avec le sonar sont indiqués

dans le tableau ci-dessous

Distance

par

rapport au 1 500 2 200 2 800 4 000 4 100 4 200 5 400 6 200

point A

(en Km)

Élévation

- 4 000 - 5 200 - 5 200 - 3 500 - 4 000 - 3 700 - 5 200 - 5 200

(en mètres)

Source : http://eduterre.ens-lyon.fr/ressources_gge/divergence/la-topographie-oceanique

Question 2.1. : répondre sur l’annexe page 7 (à rendre avec la copie).

Question 2.2. : répondre sur l’annexe page 7 (à rendre avec la copie).

CODE SUJET : 18GENSCAS1 Page 5 sur 7

Document 3 : évolution des techniques

Depuis le début du XXe siècle, l’évolution des techniques d’exploration et la diversité des

données recueillies (données sédimentaires, paléomagnétiques...) nous ont apporté des

informations sur les frontières et le mouvement des plaques.

En 2000, l'utilisation du GPS a permis de mesurer les vitesses précises de déplacements

des plaques (voir carte ci-dessous).

D’après la source : http://eduscol.education.fr/cid46164/la-tectonique-des-plaques-mesuree-par-gps.html

Carte représentant les limites des plaques tectoniques et leurs mouvements

Limites de plaques :

Source : manuel SVT (Nathan 2000)

Question 3 : répondre sur la copie.

À partir de l'ensemble des documents, déterminer quelles informations nous apporte

l'ensemble de ces techniques (sonar, GPS) sur les caractéristiques géologiques de la région

située entre les points A et B.

CODE SUJET : 18GENSCAS1 Page 6 sur 7

ANNEXE (à rendre avec la copie)

Question 1 : à l’aide du document 1, cocher la bonne réponse pour chaque proposition.

1.1. Comment appelle-t-on la chaîne de relief sous-marine ?

☐ un point chaud

☐ une dorsale océanique

☐ un volcan

1.2. La tectonique des plaques :

☐ définit l'ensemble des mouvements des plaques lithosphériques

☐ représente le mouvement des continents

☐ représente les reliefs des fonds océaniques

1.3. Quel appareil permet d'avoir des données sur les reliefs océaniques ?

☐ un sismomètre

☐ un thermomètre

☐ un sonar

Question 2.1. : à l'aide du tableau du document 2b, compléter le graphique représentant le

profil topographique entre les points A et B.

Question 2.2. : à l'aide des documents 1 et 2, situer la dorsale et le rift sur le graphique.

CODE SUJET : 18GENSCAS1 Page 7 sur 7

Vous aimerez peut-être aussi

- Devoir 2ndC N°4 2024Document2 pagesDevoir 2ndC N°4 2024Roger SawadogoPas encore d'évaluation

- Entrainement Brevet Physique ChimieDocument2 pagesEntrainement Brevet Physique ChimieRoman DÉGREMONTPas encore d'évaluation

- Reperes Du BrevetDocument4 pagesReperes Du Brevetapi-236071081Pas encore d'évaluation

- Épreuve de Physique-Chimie Pour La Série Professionnelle Du BrevetDocument8 pagesÉpreuve de Physique-Chimie Pour La Série Professionnelle Du BrevetRTLfrPas encore d'évaluation

- DNB 2016 - MATHEMATIQUES - Série ProfessionnelleDocument7 pagesDNB 2016 - MATHEMATIQUES - Série ProfessionnelleLeHuffPost01Pas encore d'évaluation

- Français GCL CCIDocument4 pagesFrançais GCL CCIbfmtv100% (1)

- L'Ami retrouvé - Fred Uhlman (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandL'Ami retrouvé - Fred Uhlman (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation

- Kamo, l'agence Babel de Daniel Pennac (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandKamo, l'agence Babel de Daniel Pennac (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation

- Brevet-France-2017 - Energie, Puissance, Réaction ChimiquesDocument5 pagesBrevet-France-2017 - Energie, Puissance, Réaction ChimiquesTsstPas encore d'évaluation

- Géomorphologie Autre CoursDocument35 pagesGéomorphologie Autre CoursPeriro da silvo100% (1)

- DNB 2013 Corrige Maths Serie GeneraleDocument4 pagesDNB 2013 Corrige Maths Serie GeneraleLETUDIANTPas encore d'évaluation

- Faire Une Anthologie PoetiqueDocument1 pageFaire Une Anthologie PoetiqueVictoria NovakPas encore d'évaluation

- Fiche de Revision Premiere Guerre Mondiale PDFDocument2 pagesFiche de Revision Premiere Guerre Mondiale PDFmartaPas encore d'évaluation

- Brevet Maths Centres Etrangers Juin 2019 CorrigeDocument3 pagesBrevet Maths Centres Etrangers Juin 2019 CorrigeAbdelhadi SdedekePas encore d'évaluation

- Sujet Brevet Mathematiques 2019 - Fiche AnnaleDocument8 pagesSujet Brevet Mathematiques 2019 - Fiche AnnalefarahPas encore d'évaluation

- DNB LIBAN 2018 Francais RedactionDocument2 pagesDNB LIBAN 2018 Francais RedactionLETUDIANT100% (3)

- Brevet 2019 Histoire GeographieDocument4 pagesBrevet 2019 Histoire GeographieAnonymous fIxrD8TS3Pas encore d'évaluation

- Amerique Du Nord 2022 CORRECTIONDocument10 pagesAmerique Du Nord 2022 CORRECTIONMOHAMED ISMAIL LOUKILIPas encore d'évaluation

- Sujet Brevet - Annale Sciences 2019 - SchoolMouvDocument7 pagesSujet Brevet - Annale Sciences 2019 - SchoolMouvMartinPas encore d'évaluation

- DNB 2013 Mathematiques Serie GeneraleDocument7 pagesDNB 2013 Mathematiques Serie GeneraleLETUDIANTPas encore d'évaluation

- Brevet Blanc Daguerre Fevrier 2016Document5 pagesBrevet Blanc Daguerre Fevrier 2016mohamed seikaPas encore d'évaluation

- Correction Brevet HG Emc Centres Etrangers 2019Document11 pagesCorrection Brevet HG Emc Centres Etrangers 2019Karine GarinPas encore d'évaluation

- DNB 2016 - MATHEMATIQUES - Série GénéraleDocument6 pagesDNB 2016 - MATHEMATIQUES - Série GénéraleMetronews33% (3)

- Corrige Histoire Brevet GeneralDocument5 pagesCorrige Histoire Brevet GeneralGuler Suna100% (1)

- DNB Blanc Série Générale Janvier 2022 VFDocument6 pagesDNB Blanc Série Générale Janvier 2022 VFSophie RolletPas encore d'évaluation

- Brevet Liban 2017 Francais Sujet Travail EcritureDocument2 pagesBrevet Liban 2017 Francais Sujet Travail EcritureLETUDIANTPas encore d'évaluation

- Sujet Histoire-Géo DNB 2012Document10 pagesSujet Histoire-Géo DNB 2012Letudiant.fr0% (1)

- Corrige Brevet Pondichery 2 Mai 2017Document3 pagesCorrige Brevet Pondichery 2 Mai 2017Dony KravitzPas encore d'évaluation

- DNB Washington 2018 HISTOIRE-GEODocument8 pagesDNB Washington 2018 HISTOIRE-GEOLETUDIANT75% (8)

- CORRIGE 1brevet-Svt-Pondichery-2018Document4 pagesCORRIGE 1brevet-Svt-Pondichery-2018SteedvryPas encore d'évaluation

- Brevet 2017 Mathematiques Corrige Pondichery 1Document13 pagesBrevet 2017 Mathematiques Corrige Pondichery 1Christina AkikiPas encore d'évaluation

- Sujet Brevet Blanc Maths 10Document6 pagesSujet Brevet Blanc Maths 10Moussa BanaPas encore d'évaluation

- Brevet Blanc 1 Janvier 2021Document6 pagesBrevet Blanc 1 Janvier 2021Leo NivauxPas encore d'évaluation

- Brevet Général RattrapageDocument7 pagesBrevet Général Rattrapagebfmtv100% (1)

- Parcours2 E1Document10 pagesParcours2 E1BastienPas encore d'évaluation

- Sujet Corrige Brevet Juin 2021Document6 pagesSujet Corrige Brevet Juin 2021Minato NamikazePas encore d'évaluation

- Corrigé Brevet AsieDocument3 pagesCorrigé Brevet Asiesolnais hélinePas encore d'évaluation

- Brevet 2019 MathsDocument4 pagesBrevet 2019 MathsTotoPas encore d'évaluation

- Classe de 3ème Exercice de Préparation Au Sujet de Type Brevet La PDFDocument1 pageClasse de 3ème Exercice de Préparation Au Sujet de Type Brevet La PDFNoam Schemba (nonoisr)Pas encore d'évaluation

- Sciences Serie Generale 1Document7 pagesSciences Serie Generale 1Guler SunaPas encore d'évaluation

- DNB 2018 Liban SciencesDocument7 pagesDNB 2018 Liban SciencesLETUDIANTPas encore d'évaluation

- Brevet Liban 2017 Histoire Geo Emc SujetDocument9 pagesBrevet Liban 2017 Histoire Geo Emc SujetLETUDIANT94% (17)

- Exo ChimieDocument3 pagesExo ChimieTrâm Con Nít50% (2)

- 3eme Ch1 Sujet Brevet Statistiques MathsDocument3 pages3eme Ch1 Sujet Brevet Statistiques MathsMiyashiroPas encore d'évaluation

- 2021 DNB AsieDocument7 pages2021 DNB AsieJose GomezPas encore d'évaluation

- Brevet de Maths 2021 Sujet Blanc N 2 en PDFDocument6 pagesBrevet de Maths 2021 Sujet Blanc N 2 en PDFMehdi ElouahabiPas encore d'évaluation

- Brevet Polynesie Sept 2020 DVDocument5 pagesBrevet Polynesie Sept 2020 DVAntonio DanielsPas encore d'évaluation

- Brevet MathsDocument5 pagesBrevet Mathsbeebac2009100% (1)

- Corrigé DNB 2012Document5 pagesCorrigé DNB 2012Letudiant.fr0% (1)

- Brevet Blanc 2019Document10 pagesBrevet Blanc 2019Adam AbounaïmPas encore d'évaluation

- DNB Washington 2018 MathsDocument8 pagesDNB Washington 2018 MathsLETUDIANT80% (5)

- DNB Washington 2018 Francais-RedactionDocument2 pagesDNB Washington 2018 Francais-RedactionLETUDIANT100% (3)

- Brevet 2017 Liban Francais Sujet DicteeDocument2 pagesBrevet 2017 Liban Francais Sujet DicteeLETUDIANT67% (3)

- Sujet Brevet 2019 SVT Physique ChimieDocument7 pagesSujet Brevet 2019 SVT Physique ChimieAnne lebonPas encore d'évaluation

- DNB Washington 2018 SciencesDocument8 pagesDNB Washington 2018 SciencesLETUDIANT100% (2)

- Eugénie Grandet - Le portrait du père Grandet - Honoré de Balzac (Commentaire de texte): Document rédigé par Julie MestrotD'EverandEugénie Grandet - Le portrait du père Grandet - Honoré de Balzac (Commentaire de texte): Document rédigé par Julie MestrotPas encore d'évaluation

- Sujet DNB - Amerique - Du - SudDocument4 pagesSujet DNB - Amerique - Du - SudKahinaPas encore d'évaluation

- DNB Amerique Sud Physique Chimie 2018Document3 pagesDNB Amerique Sud Physique Chimie 2018m.mury29Pas encore d'évaluation

- DNB Amerique Sud Physique Chimie 2018Document3 pagesDNB Amerique Sud Physique Chimie 2018GreyxpPas encore d'évaluation

- DNB 18 Am Du SudDocument2 pagesDNB 18 Am Du SudStachka NitroxPas encore d'évaluation

- Sujet Brevet Signaux Pour CommuniquerDocument2 pagesSujet Brevet Signaux Pour CommuniquerIyed Mezoughi100% (1)

- Correction Brevet PC Liban General 2018Document2 pagesCorrection Brevet PC Liban General 2018TsstPas encore d'évaluation

- Brevet-Sujet-Zero-2018 - Mouvement, Énergie Mécanique, Propriétés MatièreDocument3 pagesBrevet-Sujet-Zero-2018 - Mouvement, Énergie Mécanique, Propriétés MatièreTsstPas encore d'évaluation

- Brevet Amérique Nord 2018 - Ions PH Masse Vol TempDocument4 pagesBrevet Amérique Nord 2018 - Ions PH Masse Vol TempTsstPas encore d'évaluation

- DNB 2018 Liban SciencesDocument7 pagesDNB 2018 Liban SciencesLETUDIANTPas encore d'évaluation

- Correction Brevet PC Liban General 2018Document2 pagesCorrection Brevet PC Liban General 2018TsstPas encore d'évaluation

- Brevet Polynésie 2018 - Molécules, Ions, P MGDocument3 pagesBrevet Polynésie 2018 - Molécules, Ions, P MGTsstPas encore d'évaluation

- Correction Brevet PC Amerique Sud General 2018Document1 pageCorrection Brevet PC Amerique Sud General 2018TsstPas encore d'évaluation

- Brevet-2018-Centres-etrangers - Atome, Mouvement, Énergie Puissance VitesseDocument8 pagesBrevet-2018-Centres-etrangers - Atome, Mouvement, Énergie Puissance VitesseTsstPas encore d'évaluation

- TD3 G211 CorrectionDocument32 pagesTD3 G211 CorrectionkayleadzbPas encore d'évaluation

- Tectonique Du PlaquesDocument1 pageTectonique Du PlaquesamericachaimaePas encore d'évaluation

- Les Miracles Scientifiques Du CoranDocument22 pagesLes Miracles Scientifiques Du CoranAbbass IyaPas encore d'évaluation

- Controle 1 2ac 2024-1Document1 pageControle 1 2ac 2024-1Ka Rim OuPas encore d'évaluation

- 1 D Code SVT Durée: 6H: Mon École À La MaisonDocument14 pages1 D Code SVT Durée: 6H: Mon École À La MaisonYedson GrâcePas encore d'évaluation

- Hancock Graham - L'empreinte Des Dieux PDFDocument565 pagesHancock Graham - L'empreinte Des Dieux PDFBocar Diao100% (1)

- Cours SVT 2023Document80 pagesCours SVT 2023Jordi MbalaPas encore d'évaluation

- Volcanisme 2Document31 pagesVolcanisme 2floreneustiepresendieu19Pas encore d'évaluation

- MAGMATISMEDocument32 pagesMAGMATISMEhamza manafPas encore d'évaluation

- Bassin Sedimentaire GabonaisDocument20 pagesBassin Sedimentaire GabonaisSAM DPas encore d'évaluation

- Ophiolites L2Document57 pagesOphiolites L2Pitariu RoxanaPas encore d'évaluation

- Montage Tectonique Des PlaquesDocument77 pagesMontage Tectonique Des Plaquescrcbw_cscePas encore d'évaluation

- GPM1Document34 pagesGPM1PauloPas encore d'évaluation

- La Formation Des Chaînes de MontagnesDocument13 pagesLa Formation Des Chaînes de Montagneslucas despreaux100% (1)

- TP Alpes Corrigc3a9Document2 pagesTP Alpes Corrigc3a9constantindaria063Pas encore d'évaluation

- 4 Tectonique PDFDocument26 pages4 Tectonique PDFChems-eddine BenslimanePas encore d'évaluation

- Evaluation Du Risque SismiqueDocument6 pagesEvaluation Du Risque SismiqueDidier NamogoPas encore d'évaluation

- L3-HAT510T MetamorphismeDocument146 pagesL3-HAT510T MetamorphismeMarième Sh SakhoPas encore d'évaluation

- GeoRif PresentationDocument67 pagesGeoRif PresentationCafaral Silva Lopes100% (1)

- Sciences 7 Module 4 La Croute TerrestreDocument42 pagesSciences 7 Module 4 La Croute TerrestreKhadim GueyePas encore d'évaluation

- 4411 FR01MH107-Ft PDFDocument235 pages4411 FR01MH107-Ft PDFÂm-DươngPas encore d'évaluation

- Les SuperVolcanDocument80 pagesLes SuperVolcaninsosamaPas encore d'évaluation

- Eddif Ref.3 Ajiras010220Document9 pagesEddif Ref.3 Ajiras010220MoisePas encore d'évaluation

- La Tectonique Des Plaques: Une Révolution Dans Les Sciences de La TerreDocument14 pagesLa Tectonique Des Plaques: Une Révolution Dans Les Sciences de La TerreLime DorPas encore d'évaluation

- Annales I B 3Document10 pagesAnnales I B 3Rouchda Ibrahim100% (1)

- 2020TOU30170Document233 pages2020TOU30170Marine LartigauPas encore d'évaluation

- Tectonique Des PlaquesDocument9 pagesTectonique Des PlaquesjaouadPas encore d'évaluation

- Le Bassin de Tizi Ntest Haut Atlas Maroc ExempleDocument17 pagesLe Bassin de Tizi Ntest Haut Atlas Maroc ExempleChaymae RhPas encore d'évaluation