Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Textes Sur Le Bonheur

Transféré par

afeissa.hichamorange.frTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Textes Sur Le Bonheur

Transféré par

afeissa.hichamorange.frDroits d'auteur :

Formats disponibles

Texte n° 1 :

« Nous ne pensons pas que le sceptique est complètement exempt de perturbation, mais nous disons

qu’il est perturbé par ce qui s’impose à lui ; car nous convenons que parfois il frissonne, a soif et

ressent des choses de ce genre. Mais même dans ces cas-là les gens ordinaires se trouvent dans une

situation double, du fait des affects eux-mêmes et, dans une mesure qui n’est pas moindre, du fait

qu’ils estiment que ces situations sont mauvaises par nature. En rejetant l’opinion rajoutée selon

laquelle chacune de ces situations est mauvaise du fait de la nature, le sceptique s’affranchit avec plus

de mesure même de ces contraintes. C’est pour cela que nous disons que la fin du sceptique est la

tranquillité en matière d’opinions, et la modération des affects dans les choses qui s’imposent à nous. »

Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, I, 29-30.

Texte n° 2 :

« Si nous proposons des arguments directement contre les phénomènes, nous ne proposons pas ces

arguments directement dans l’intention de rejeter les phénomènes, mais pour bien montrer la

précipitation des dogmatiques ; car si le raisonnement est trompeur au point qu’il s’en faille de peu

qu’il ne dérobe même les phénomènes sous nos yeux, combien ne faut-il pas se défier de lui dans le

cas des choses obscures, pour que nous ne soyons pas entraînés par lui à nous précipiter ? »

Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, I, 20.

Texte n°3 :

« Le sceptique, en tant qu’il est un être humain pourvu de sensation, subit des affects, et comme il n’a

pas en outre l’opinion que ce qu’il subit est mauvais par nature, il se modère. Car avoir en plus une

telle opinion est pire que de subir la chose elle-même, comme il arrive que les opérés ou les gens qui

ont à subir quelque chose de ce genre le supportent, alors que les assistants perdent connaissance à

cause de l’opinion qu’ils ont que ce qui arrive est mauvais. »

Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, III, 236.

Texte n° 4 :

« Qui n’ajoute pas à sa souffrance l’opinion selon laquelle elle est un mal n’est contraint que par l’élan

de la souffrance. Mais qui imagine en outre qu’elle ne peut que lui être impropre, qu’elle n’est qu’un

mal, redouble par cette opinion le tourment qu’occasionne sa présence. En effet, n’observons-nous

pas, même dans le cas d’amputations, le patient souffrir d’être amputé supporter souvent

courageusement l’épreuve de la section, sans que son teint magnifique ne devint pâle, sans que des

larmes ne fussent répandues sur ses joues, et ce parce qu’il est seulement affecté par l’élan qui suit la

section ? Tandis que celui qui se trouve à ses côtés est devenu pâle à la vue d’un léger écoulement de

sang, il se met à trembler, ruisselle de sueur, s’effondre et finit par s’écrouler sans un mot, non à cause

de la souffrance (car elle n’est pas en lui) mais bien de l’opinion selon laquelle la souffrance est un

mal. Ainsi, le trouble causé par l’opinion au sujet d’un certain mal est parfois plus grand que celui

qu’occasionne la présence de ce même prétendu mal. »

Sextus Empiricus, Contre les moralistes, 159-160.

Texte n° 5 :

« Tout est dans un flux continuel sur la terre. Rien n'y garde une forme constante et arrêtée, et

nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement

comme elles. Toujours en avant ou en arrière de nous, elles rappellent le passé qui n'est plus

ou préviennent l'avenir qui souvent ne doit point être : il n'y a rien là de solide à quoi le cœur

se puisse attacher. Aussi n'a-t-on guère ici-bas que du plaisir qui passe ; pour le bonheur qui

dure je doute qu'il y soit connu. A peine est-il dans nos plus vives jouissances un instant où le

cœur puisse véritablement nous dire : Je voudrais que cet instant durât toujours ; et comment

peut-on appeler bonheur un état fugitif qui nous laisse encore le cœur inquiet et vide, qui nous

fait regretter quelque chose avant, ou désirer encore quelque chose après ?

Mais s'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et

rassembler là tout son être, sans avoir besoin de rappeler le passé ni d'enjamber sur l'avenir ;

où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours sans néanmoins marquer sa

durée et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de

jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte que celui seul de notre existence, et

que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière ; tant que cet état dure celui qui s'y trouve

peut s'appeler heureux, non d'un bonheur imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu'on trouve

dans les plaisirs de la vie mais d'un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme

aucun vide qu'elle sente le besoin de remplir. Tel est l'état où je me suis trouvé souvent à l'île

de Saint-Pierre dans mes rêveries solitaires, soit couché dans mon bateau que je laissais

dériver au gré de l'eau, soit assis sur les rives du lac agité, soit ailleurs, au bord d'une belle

rivière ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier.

De quoi jouit-on dans une pareille situation ? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-

même et de sa propre existence, tant que cet état dure on se suffit à soi-même comme Dieu.

Le sentiment de l'existence dépouillé de toute autre affection est par lui-même un sentiment

précieux de contentement et de paix, qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et

douce à qui saurait écarter de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent

sans cesse nous en distraire et en troubler ici-bas la douceur. Mais la plupart des hommes

agités de passions continuelles connaissent peu cet état, et ne l'ayant goûté qu'imparfaitement

durant peu d'instants n'en conservent qu'une idée obscure et confuse qui ne leur en fait pas

sentir le charme. Il ne serait pas même bon, dans la présente constitution des choses, qu'avides

de ces douces extases ils s'y dégoûtassent de la vie active dont leurs besoins toujours

renaissants leur prescrivent le devoir. Mais un infortuné qu'on a retranché de la société

humaine et qui ne peut plus rien faire ici-bas d'utile et de bon pour autrui ni pour soi, peut

trouver dans cet état à toutes les félicités humaines des dédommagements que la fortune et les

hommes ne lui sauraient ôter. »

Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire.

Texte n°6 :

« Certainement nous n’avons point d’idée de notre esprit qui soit telle que nous puissions

découvrir en la consultant les modifications dont il est capable. Si nous n’avions jamais senti

ni plaisir ni douleur, nous ne pourrions point savoir si l’âme serait ou ne serait pas capable

d’en sentir. Si un homme n’avait jamais mangé de melon, vu de rouge ou de bleu, il aurait

beau consulter l’idée prétendue de son âme, il ne découvrirait jamais distinctement si elle

serait ou ne serait pas capable de tels sentiments ou de telles modifications. »

Nicolas Malebranche, Eclaircissement de La recherche de la vérité, XI.

Texte n°7 :

« Il me semble fort utile de considérer que l’esprit ne connaît les choses qu’en deux manière :

par lumière et par sentiment. Il voit les choses par lumière lorsqu’il en a une idée claire et

qu’il peut, en consultant cette idée, découvrir toutes les propriétés dont elles sont capables. Il

voit les choses par sentiment lorsqu’il ne trouve point en lui-même d’idée claire de ces choses

pour la consulter ; qu’il ne peut ainsi en découvrir clairement les propriétés ; qu’il ne les

connaît que par un sentiment confus, sans lumière et sans évidence. C’est par la lumière et par

une idée claire que l’esprit voit les essences des choses, les nombres et l’étendue. C’est par

une idée confuse ou par sentiment qu’il juge de l’existence des créatures et qu’il connaît la

sienne propre. »

Nicolas Malebranche, Eclaircissement de La recherche de la vérité, X.

Texte n°8 :

« À côté de ces particulières sensations de plaisir qui à l’occasion et qui en raison de certaines

impressions sont excitées en nous, nous ne pouvons pas ne pas découvrir un certain sentiment

général de plaisir qui accompagne notre être et qui, loin d’apparaître et de disparaître comme

le font les autres sensations, reste fixe et permanent et maintient en nous une fermeté

constante et ininterrompue. Bien que nous n’ayons aucune occasion particulière de nous

réjouir ou d’être incités au plaisir par quelque cause externe, par l’un quelconque de ces objets

sensibles qui nous entourent, bien que toutes choses près de nous restent silencieuses et que

nos pensées non plus ne sont nullement absorbées par quelque objet extraordinaire, nous

sentons néanmoins un certain plaisir dans notre existence même, non dans le fait d’être ceci

ou cela, ou d’être dans un tel état physique ou moral, mais absolument et simplement dans

notre être, dans le fait d’être conscients en nous-mêmes d’être. Ce plaisir général que nous

donne le simple fait d’être, chacun peut l’éprouver bien plus adéquatement que je ne saurais le

décrire. »

John Norris, Practical Discourses.

Texte n°9 :

« Celui qui affirme dogmatiquement que telle chose est naturellement bonne ou mauvaise est

dans un trouble continuel. Quand il lui manque les choses qu’il considère comme bonnes, il

estime qu’il est persécuté par les maux naturels et il court après ce qu’il pense être les biens.

Les a-t-il obtenus, il tombe dans des troubles plus nombreux du fait qu’il est dans une

exaltation sans raison ni mesure, et que, craignant un changement, il fait tout pour ne pas

perdre ce qui lui semble être des biens. Mais celui qui ne détermine rien sur les biens et les

maux selon la nature ne fuit ni ne recherche rien fébrilement ; c’est pourquoi il est tranquille.

En fait, il est arrivé au sceptique ce qu’on raconte du peintre Apelle. On dit que celui-ci, alors

qu’il peignait un cheval et voulait imiter dans sa peinture l’écume de l’animal, était si loin du

but qu’il renonça et lança sur la peinture l’éponge à laquelle il essuyait les couleurs de son

pinceau ; or quand elle l’atteignit, elle produisit une imitation de l’écume du cheval. Les

sceptiques, donc, espéraient aussi acquérir la tranquillité en tranchant face à l’irrégularité des

choses qui apparaissent et qui sont pensées, et étant incapables de faire cela, ils suspendirent

leur assentiment. Mais quand ils eurent suspendu leur assentiment, la tranquillité s’ensuivit

fortuitement, comme l’ombre suit un corps. »

Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, I, 12.

Vous aimerez peut-être aussi

- Réflexions sur le suicide: suivi de Madame de Staël par Émile FaguetD'EverandRéflexions sur le suicide: suivi de Madame de Staël par Émile FaguetPas encore d'évaluation

- Epicure - Lettre À MeneceeDocument3 pagesEpicure - Lettre À MeneceebulsanicoPas encore d'évaluation

- Epicure - Lettre À MénécéeDocument3 pagesEpicure - Lettre À MénécéeFilosofia FilosofarePas encore d'évaluation

- Aime-Toi, La Vie T'aimeras - Catherine BensaidDocument75 pagesAime-Toi, La Vie T'aimeras - Catherine Bensaidaichahayettaibi98Pas encore d'évaluation

- EPICURE Lettre À MénécéeDocument6 pagesEPICURE Lettre À MénécéeNys Nous100% (1)

- Malaise dans la culture: Un essai de métaphysique sur le devenir des civilisationsD'EverandMalaise dans la culture: Un essai de métaphysique sur le devenir des civilisationsPas encore d'évaluation

- Notes sur le Bonheur : Où il se trouve, moyens de l'acquérir et de le conserverD'EverandNotes sur le Bonheur : Où il se trouve, moyens de l'acquérir et de le conserverPas encore d'évaluation

- Être heureux c'est gratuit: Pourquoi overkiffer rend la vie plus belleD'EverandÊtre heureux c'est gratuit: Pourquoi overkiffer rend la vie plus bellePas encore d'évaluation

- Pour une nouvelle conscience positive: Un essai philosophique captivantD'EverandPour une nouvelle conscience positive: Un essai philosophique captivantPas encore d'évaluation

- (DISSERT) La Conscience Fait-Elle Le Malheur Des Hommes ?Document3 pages(DISSERT) La Conscience Fait-Elle Le Malheur Des Hommes ?Tovrane ElrikPas encore d'évaluation

- Le Seuil du Monde Spirituel: Aphorismes et pensées de Rudolf Steiner sur l'expérience de l'au-delàD'EverandLe Seuil du Monde Spirituel: Aphorismes et pensées de Rudolf Steiner sur l'expérience de l'au-delàPas encore d'évaluation

- La vie n'est pas une tartine de merde: Voyage au fond de soiD'EverandLa vie n'est pas une tartine de merde: Voyage au fond de soiPas encore d'évaluation

- Laissez La Tristesse De Côté! - Apprenez À Vaincre La Dépression Une Fois Pour Toutes!: Collection Vie Équilibrée, #41D'EverandLaissez La Tristesse De Côté! - Apprenez À Vaincre La Dépression Une Fois Pour Toutes!: Collection Vie Équilibrée, #41Pas encore d'évaluation

- Texte Lettre À MénécéeDocument3 pagesTexte Lettre À MénécéehawwaPas encore d'évaluation

- Les Nouvelles histoires extraordinaires: Une traduction de Charles BaudelaireD'EverandLes Nouvelles histoires extraordinaires: Une traduction de Charles BaudelairePas encore d'évaluation

- Annie Besant - Quelques Difficultés de La Vie IntérieureDocument11 pagesAnnie Besant - Quelques Difficultés de La Vie IntérieureSheepo Dé la Vega100% (1)

- Mal SouffranceDocument35 pagesMal SouffranceHajar RedouaniPas encore d'évaluation

- De la dépression à la libération: La solution spirituelleD'EverandDe la dépression à la libération: La solution spirituellePas encore d'évaluation

- Bibliographie PhilosophieDocument5 pagesBibliographie PhilosophieSarah BelaouniPas encore d'évaluation

- Les montagnes russes de l'humeur - Le journal intime d'une borderline: RomanD'EverandLes montagnes russes de l'humeur - Le journal intime d'une borderline: RomanÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Éveil Spirituel : Un Phare dans la Tempête: Guidance Spirituelle aux Hommes du XXIe SiècleD'EverandÉveil Spirituel : Un Phare dans la Tempête: Guidance Spirituelle aux Hommes du XXIe SièclePas encore d'évaluation

- Nous sommes la vie: Libérez l’expression de votre vraie nature !D'EverandNous sommes la vie: Libérez l’expression de votre vraie nature !Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Bernard de Fontenelle - Du BonheurDocument21 pagesBernard de Fontenelle - Du Bonheurlapointe gabrielPas encore d'évaluation

- Vivez en paix 24h sur 24: 11 habitudes de ceux qui foncent vers leurs buts peu importe les obstaclesD'EverandVivez en paix 24h sur 24: 11 habitudes de ceux qui foncent vers leurs buts peu importe les obstaclesPas encore d'évaluation

- La Blessure de L'abandonDocument3 pagesLa Blessure de L'abandonClara MarmolPas encore d'évaluation

- Lettre À MénécéeDocument3 pagesLettre À Ménécéee.toile100% (2)

- Epicure - 3 LettresDocument20 pagesEpicure - 3 LettresEric JeanPas encore d'évaluation

- Mémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même: Tome premier - première partieD'EverandMémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même: Tome premier - première partiePas encore d'évaluation

- Penser Le Bonheur Par Yann MANGOURNYDocument10 pagesPenser Le Bonheur Par Yann MANGOURNYartus14Pas encore d'évaluation

- Le pardon, source de paix intérieure: Clés et exercices pour y arriverD'EverandLe pardon, source de paix intérieure: Clés et exercices pour y arriverPas encore d'évaluation

- La méthode Coué: La maîtrise de soi par l'autosuggestion conscienteD'EverandLa méthode Coué: La maîtrise de soi par l'autosuggestion conscientePas encore d'évaluation

- S'aimer soi-même à l'image de Dieu: Un chemin de guérisonD'EverandS'aimer soi-même à l'image de Dieu: Un chemin de guérisonPas encore d'évaluation

- LivretDocument7 pagesLivretgdansk2000Pas encore d'évaluation

- Matière et formeDocument14 pagesMatière et formeafeissa.hichamorange.frPas encore d'évaluation

- Le socleDocument8 pagesLe socleafeissa.hichamorange.frPas encore d'évaluation

- Bibliographie sélective exp. animaleDocument3 pagesBibliographie sélective exp. animaleafeissa.hichamorange.frPas encore d'évaluation

- Détournement et bricolageDocument3 pagesDétournement et bricolageafeissa.hichamorange.frPas encore d'évaluation

- Devoir Cours (Rattrapage)Document1 pageDevoir Cours (Rattrapage)afeissa.hichamorange.frPas encore d'évaluation

- Texte de Hume Sur La Norme Du Goût.Document1 pageTexte de Hume Sur La Norme Du Goût.afeissa.hichamorange.frPas encore d'évaluation

- Hume, de La Norme Du Gout / de La Règle Du GoûtDocument10 pagesHume, de La Norme Du Gout / de La Règle Du GoûtWil AbkPas encore d'évaluation

- Texte de Freud Sur L'homosexualitéDocument2 pagesTexte de Freud Sur L'homosexualitéafeissa.hichamorange.frPas encore d'évaluation

- Validation Modèles À Équations SimultanéesDocument1 pageValidation Modèles À Équations SimultanéesZineb Kanche100% (1)

- QCM Dentrainement Chimie GeneraleDocument6 pagesQCM Dentrainement Chimie GeneraleHarakat ElhoucinePas encore d'évaluation

- Cours Flexion SimpleDocument23 pagesCours Flexion SimpleRose EvaPas encore d'évaluation

- EVALUATION FINALE GESTION DE PROJET - Relecture de Tentative (Page 5 Sur 10)Document5 pagesEVALUATION FINALE GESTION DE PROJET - Relecture de Tentative (Page 5 Sur 10)jocelynePas encore d'évaluation

- Facture Du 23/09/2021Document4 pagesFacture Du 23/09/2021Monique VillaPas encore d'évaluation

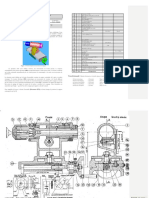

- Laminage À FroidDocument9 pagesLaminage À FroidRegaieg HoussemPas encore d'évaluation

- TD - 1 - CEM Et QEE - ET - 5Document3 pagesTD - 1 - CEM Et QEE - ET - 5samePas encore d'évaluation

- Microéconomie2 - Séance08 - PR - ELIMRANI - OUAIL - 19.20Document24 pagesMicroéconomie2 - Séance08 - PR - ELIMRANI - OUAIL - 19.20hiPas encore d'évaluation

- Digicode CDVI DG502Document8 pagesDigicode CDVI DG502Aidolan UlrichPas encore d'évaluation

- Enoncé DS2 Mars 20191 - 1Document2 pagesEnoncé DS2 Mars 20191 - 1Fatma LaribiPas encore d'évaluation

- XXX PDFDocument1 pageXXX PDFsalmaPas encore d'évaluation

- 1S 02 TRIGONOMETRIE CoursDocument5 pages1S 02 TRIGONOMETRIE CoursOloufadé hafizPas encore d'évaluation

- 2014 FrancaisDocument3 pages2014 FrancaisKatcha nanklan enock hiliPas encore d'évaluation

- Tool 4 Mon GPS de CarriereDocument188 pagesTool 4 Mon GPS de CarriereStanislas100% (1)

- Accro Au Sucre ? Comment Maigrir !Document5 pagesAccro Au Sucre ? Comment Maigrir !MarieBo100% (1)

- Chapitre 1 ADDocument73 pagesChapitre 1 ADAref ChaariPas encore d'évaluation

- ThermodynamiqueDocument158 pagesThermodynamiqueAdel Toumi100% (2)

- TD2ROC CopieDocument27 pagesTD2ROC CopieIlyes BahfirPas encore d'évaluation

- TP - Les Outils D'analyse FonctionnelleDocument6 pagesTP - Les Outils D'analyse FonctionnelleGailletPas encore d'évaluation

- M110 Devoir 2 Sage CommercialDocument4 pagesM110 Devoir 2 Sage CommercialZ GamerPas encore d'évaluation

- Les Bases de La ChimieDocument58 pagesLes Bases de La Chimierodrigue yanPas encore d'évaluation

- Traitement Numerique Exercice Corrige PDFDocument31 pagesTraitement Numerique Exercice Corrige PDFسليم وداديPas encore d'évaluation

- ALGEBRE1 Chapitre 1Document26 pagesALGEBRE1 Chapitre 1Moncif BOUDALIAPas encore d'évaluation

- Détails Des Notes Chiavaroli - SimonDocument3 pagesDétails Des Notes Chiavaroli - Simonsimon chiavaroli9Pas encore d'évaluation

- TD 1Document3 pagesTD 1najlae alfathiPas encore d'évaluation

- Circuits Imprimes PDFDocument179 pagesCircuits Imprimes PDFMiã LøùPas encore d'évaluation

- Grandeurs Molaires Partielles 2022Document50 pagesGrandeurs Molaires Partielles 2022bahawiz7890Pas encore d'évaluation

- Le Phenomene de Bleve PDFDocument2 pagesLe Phenomene de Bleve PDFMario BrosPas encore d'évaluation

- Le Matin - La Protection Du Consommateur Face À La Pandémie À La Lumière de La Loi 31-08Document5 pagesLe Matin - La Protection Du Consommateur Face À La Pandémie À La Lumière de La Loi 31-08KaramPas encore d'évaluation

- Les Unites: Conversion en UsiDocument2 pagesLes Unites: Conversion en UsiRamziPas encore d'évaluation