Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Guide Technique Et Reglementaire Revision 2006

Guide Technique Et Reglementaire Revision 2006

Transféré par

David DelgadoCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Guide Technique Et Reglementaire Revision 2006

Guide Technique Et Reglementaire Revision 2006

Transféré par

David DelgadoDroits d'auteur :

Formats disponibles

Rvision 2006

Document ralis par

Chlo Legris, ing., charge de projet, ASTROLab du Mont-Mgantic

819-888-2941 #228 pollution.lumineuse@astrolab.qc.ca

Remerciements

toutes ces personnes pour leur support moral et/ou technique

Les membres du CA de lASTROLab

Pierre Goulet, Directeur du parc national du Mont-Mgantic

Rmi Lacasse, Prsident de la Fdration des astronomes amateurs du Qubec

Martin Aub, Phd., Groupe de recherche et dapplication de la physique du collge de Sherbrooke

Chrisnell Blot, ing., Prsident Spectralux, Laboratoire dclairage

Denis Bourret, Agence de lefficacit nergtique du Qubec

Michel Caron, ing., Directeur entretien et btiment, Ville de Sherbrooke

Germain Gauthier, IES-Montral

ric Ladouceur, Lumec

Gilles Meunier, ing., Hydro-Qubec

Robert Murphy, Lumec

Yvan Nadeau, CIMA+

Wilbert Simard, IME experts-conseil

Yan Triponez, urb., amnagiste de la MRC du Granit

Partenaires financiers

- 3 -

TABLES DES MATIRES

1. INTRODUCTION.............................................................................................. 5

2. LA POLLUTION LUMINEUSE : DFINITIONS ET CONSQUENCES........................ 6

2.1. Le voilement des toiles ............................................................................6

2.2. Lblouissement et la visibilit ....................................................................8

2.3. La lumire intrusive...................................................................................8

2.4. Les pertes dnergie..................................................................................9

3. UNITS DE MESURE...................................................................................... 11

4. OBJECTIFS DE LA RGLEMENTATION............................................................. 12

5. ZONES ENVIRONNEMENTALES....................................................................... 13

6. NORMES SUR LE TYPE DQUIPEMENT REQUIS............................................... 15

6.1. Sources lumineuses................................................................................. 15

Pourquoi limiter lutilisation des sources lumineuses blanches? ........................................... 15

6.2. Luminaires.............................................................................................. 19

Quest-ce que lefficacit du luminaire ? ............................................................................ 20

Quest-ce que la classification cutoff IESNA ?............................................................... 21

Lutilisation de projecteurs................................................................................................ 22

7. NORME SUR LA QUANTIT DE LUMIRE......................................................... 24

7.1. Les niveaux dclairement horizontal......................................................... 24

Quest-ce quun calcul point-par-point? ............................................................................. 25

La vrification terrain....................................................................................................... 25

Exemple dun calcul point-par-point .................................................................................. 26

7.2. Le contrle de la lumire intrusive............................................................ 28

8. NORME SUR LES HEURES DOPRATION......................................................... 28

- 4 -

9. DFINITIONS ............................................................................................... 29

10. RFRENCES ................................................................................................ 31

ANNEXE A PROJET DE RGLEMENT ........................................................................... 32

ANNEXE B EXTRAITS DE RAPPORTS PHOTOMTRIQUE...................................................... 1

ANNEXE C CAS TYPE............................................................................................... 1

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 5 -

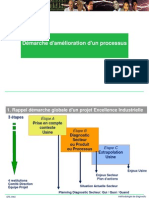

1. INTRODUCTION

Dans le cadre du projet de lutte contre la pollution lumineuse, la mise en uvre du plan daction se ralise

selon trois axes dintervention soit, la sensibilisation, la rglementation et la conversion de dispositifs

dclairage, afin de crer lune des plus importantes rserves de ciel toil de par le monde et dassurer la

prennit de la recherche en astronomie au Qubec et au Canada! Toutefois, en tout temps ce projet a t

men de manire concilier un maximum dobjectifs crant ainsi une forte adhrence rgionale, voire mme

nationale. La lutte contre la pollution lumineuse est un projet de dveloppement durable. Les deux principaux

lments qui ont influenc llaboration de ce guide technique et rglementaire furent la sauvegarde du ciel

toil et latteinte de lefficacit nergtique.

Ce guide technique et rglementaire est destin un large ventail dintervenants (municipalits, lectriciens,

ingnieurs, urbanistes, inspecteurs, architectes, distributeurs de produits dclairage, ) de manire parfaire

les connaissances en clairage et faciliter la comprhension des normes qui sont proposes aux

municipalits des MRC du Granit et du Haut-Saint-Franois, de mme qu la Ville de Sherbrooke.

Le contenu de ce guide dbute par une mise en contexte en dcrivant les problmatiques engendres pas la

pollution lumineuse, soit le voilement des toiles, la lumire intrusive, lblouissement et les pertes dnergie.

Ensuite, chacune des sections subsquentes traite des lments couverts par la rglementation (sources

lumineuses, luminaires, niveau dclairement et heures dopration) et un tableau rsume la norme propose

en ce sens la fin de chacune des sections. Un rglement dtaill se retrouve lannexe A du document, soit

le projet de rglement de la MRC du Granit. Aux annexes B et C, se retrouvent des exemples de rapports

photomtriques type de luminaires et un cas dapplication type.

En esprant que ce guide puisse contribuer significativement la sauvegarde du ciel toil de la rgion du

mont Mgantic en plus dtre un outil de rfrence qui contribuera dvelopper une gestion responsable de

lclairage extrieur lchelle du Qubec et du Canada.

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 6 -

2. LA POLLUTION LUMINEUSE : DFINITIONS ET CONSQUENCES

Les clairages mal conus, mal orients ou utiliss abusivement sont responsables du v vo oi il le em me en nt t d de es s

t to oi il le es s, crent de l b bl lo ou ui is ss se em me en nt t et gnrent de la l lu um mi i r re e i in nt tr ru us si iv ve e. Cette utilisation inadquate

de lclairage nocturne se dfinit comme de la pollution lumineuse. Les rues, les stationnements, les parcs, les

difices publics, les commerces, les industries et les rsidences prives sont souvent clairs pendant toute la

nuit. En illuminant ainsi le ciel, tous ces luminaires mettent en pril lobservation des toiles et les recherches

en astronomie, nuisent aux amoureux de la nature, portent atteinte lquilibre des cosystmes et se traduit

par dimportantes p pe er rt te es s d d n ne er rg gi ie e.

En Amrique du Nord, on estime que lnergie lumineuse perdue vers le ciel quivaut 1 milliard de dollars

annuellement. De plus, toute cette surconsommation dnergie contribue augmenter lmission des gaz

effet de serre. Bien quau Qubec la consommation dnergie hydrolectrique ne gnre pas de gaz effet de

serre, nombres de provinces et de pays utilisent des centrales au charbon ou au gaz pour produire leur

lectricit qui, elles, mettent des gaz effets de serre dans latmosphre ! Favoriser lefficacit nergtique

est bon pour lenvironnement puisque cela permet de retarder la construction de nouvelles installations de

production dlectricit, au Qubec, comme partout ailleurs.

La lumire utile dun luminaire

Zone A Voilement des toiles : La lumire mise au-dessus de lhorizon est une pure perte. Elle

nuit lobservation des toiles et gaspille de lnergie.

Zone B clairage blouissant et intrusif: La lumire mise moins de 10 sous lhorizon est

blouissante et risque de gnrer davantage de lumire intrusive sur les proprits voisines

Zone C clairage utile

Source : FAAQ, Comit ciel noir

Ciel exempt de pollution lumineuse Ciel masqu par la pollution lumineuse

2.1. Le voilement des toiles

Lorsque la lumire se propage vers le ciel et rencontre

les particules prsentes dans latmosphre, elle est

rflchie vers la Terre, augmentant ainsi la brillance du

ciel. Plus le fond du ciel est clair, moins les toiles

sont visibles. Pour les astronomes, la noirceur du ciel

est essentielle ltude dobjets clestes de faible

intensit lumineuse.

L Le e v vo oi il le em me en nt t d de es s t to oi il le es s e es st t c ca au us s p pa ar r l la a l lu um mi i r re e m mi is se e d di ir re ec ct te em me en nt t a au u- -d de es ss su us s d de e

l l h ho or ri iz zo on n, , p pa ar r l la a l lu um mi i r re e r r f fl l c ch hi ie e s su ur r l le e s so ol l e et t p pa ar r l la a l lu um mi i r re e b bl la an nc ch he e

1 1

. .

Source : International Dark Sky Association

1

Voir section sur les sources lumineuses

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 7 -

En 1997 la demande des astronomes, des observations spcifiques destines ltude de la pollution

lumineuse ont t ralises (Cinzano, Falchi & Elvidge 2001;Isobe, Hamamura & Elvidge 2001) par les

satellites mtorologiques militaires DMSP de la US Air Force, donnant lieu au premier Atlas de la pollution

lumineuse. Ces images satellites ont permis danalyser la qualit du ciel relativement la quantit de lumire

mise partir de la Terre. Voici donc la situation retrouve lest de lAmrique du Nord.

Lchelle de Bortle permet de classifier la qualit du ciel nocturne en fonction de la lumire mise partir de la Terre.

Images satellite de la pollution lumineuse lest de lAmrique du Nord

Dme lumineux produit par Sherbrooke vu du sommet du mont Mgantic (75 km)

Couleur Description

Brillance naturelle du ciel

La Voie lacte est visible

Faibles lueurs lhorizon au-dessus des villes loignes

Impact sur lobservation du ciel

Impact important sur lobservation du ciel et le travail des astronomes

La Voie lacte nest plus visible

Moins de 100 toiles visibles loeil nu, dme lumineux beaucoup plus importants au-dessus des villes

Moins de 20 toiles visibles loeil nu, le ciel est color jaune ou vert

Photo: Sbastien Gigure

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 8 -

2.2. Lblouissement et la visibilit

Lblouissement peut crer de laveuglement et ainsi limiter notre

capacit distinguer les obstacles rencontrs, ou il peut

simplement crer un inconfort visuel. Dans les deux cas, la

responsabilit incombe une mauvaise utilisation de lclairage

et accentue les risques daccidents. La photo de droite illustre

bien quun clairage puissant, mal dirig et sans uniformit

savre blouissant et nuit la visibilit : le piton est a peine

perceptible !

Lblouissement ou la mauvaise visibilit sont causs

par un ensemble de facteurs tels :

la lumire mise moins de 10 sous lhorizon

2

;

un niveau dclairement trop lev;

une puissance trop leve de la source lumineuse;

une mauvaise uniformit dclairement;

une installation inadquate du luminaire.

2.3. La lumire intrusive

La l lu um mi i r re e i in nt tr ru us si iv ve e, quant elle, est cette

lumire qui entre dans nos maisons, celle qui

claire, en dehors des limites de proprit.

La lumire intrusive nous prive de notre quitude tant lintrieur de nos maisons que sur nos terrains et

jardins, en plus de limiter notre accs la beaut dun ciel toil! Aucun prtexte valable ne justifie

dclairer la proprit voisine; cest une utilisation abusive de lumire, donc dnergie.

De plus, de rcentes tudes dmontrent la

grande importance pour la s sa an nt t h hu um ma ai in ne e

davoir accs une nuit de sommeil dans la plus

grande noirceur possible. Plusieurs hormones et

cellules du systme immunitaires fonctionnent

uniquement en pleine noirceur; cest le cas

notamment des cellules luttant contre certains

cancers!

3

2

Voir section prcdente, La lumire utile dun luminaire

3

Symposium Ecology of the night,Circadian Rythme and human health, Dr. Joan E. Roberts, Ph.D.

Parlons scurit !

La noirceur est souvent associe la peur, la

menace, au danger. Pourtant, la majorit des vols ont

lieu en plein jour En outre, un clairage trop

puissant nest pas scuritaire puisquil aveugle et

diminue la profondeur de champ de la vision,

empchant ainsi de distinguer les promeneurs

nocturnes. Aux tats-Unis, le Dark Campus Program

(adopt par quelques coles du Texas, de lOregon et

de la Californie) a banni tout clairage hors des heures

dactivit, et le vandalisme a rduit et mme cess

dans certaines institutions. Ct scurit routire,

aucune corrlation nexiste entre le nombre

daccidents de la route et le niveau dclairement.

Lclairage nocturne cre donc un faux sentiment de

scurit et provoque une utilisation abusive de

lumire. De surcrot, au-del des prtendus motifs, la

surconsommation de lumire sexplique aussi par le

faible cot de lnergie, labsence de pratiques bien

dfinies, la commercialisation et une mconnaissance

du phnomne de pollution lumineuse !

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 9 -

2.4. Les pertes dnergie

partir des images satellites de pollution lumineuse de la section 2.1, il a galement t possible

destimer la quantit dnergie servant clairer le ciel. Ces tudes dmontrent que le Qubec est un des

endroits les plus clair au monde. En respectant certains principes de base - des lampes et des

luminaires efficaces, des niveaux dclairement adquats et le contrle des heures dopration on

estime que les conomies dnergie potentielles slvent p pl lu us si ie eu ur rs s c ce en nt ta ai in ne es s d de e G GW Wh h

a an nn nu ue el ll le em me en nt t l l c ch he el ll le e q qu u b b c co oi is se e, soit lquivalent de quelques dizaines de millions de dollars

annuellement.

Un des cas flagrant rvlant une mauvaise utilisation de lnergie lumineuse, est

lutilisation fortement rpandue des sentinelles de ferme qui mettent une grande

proportion de lumire et dnergie vers le ciel, qui sont

frquemment utilises avec des sources lumineuses au

mercure et qui demeurent allumes toute la nuit. Nous

ne savons pas quelle est la quantit de sentinelles de ferme au mercure

au Qubec, mais elles sont trs prsentes dans le secteur rsidentiel des

milieux ruraux et semi-ruraux ainsi que dans les secteurs industriel et

commercial.

En 2003, au Qubec seulement, il sest vendu 3700 luminaires de types sentinelles de ferme dont

2200 sont des 400 watts au mercure. Une lampe 400 watts au mercure peut tre remplace par une

lampe au sodium haute pression 100 watts et gnrer la mme quantit de lumire. Simplement en

interdisant lutilisation des sources au mercure au profit du sodium haute pression, une conomie de

60% serait ralise. De plus, puisque les sentinelles projtent jusqu 20% du flux lumineux vers le ciel,

il faudrait donc agir non seulement sur le type de source, mais aussi travailler avec des luminaires plus

performants afin datteindre un maximum defficacit nergtique et un minimum de pollution lumineuse.

Plusieurs luminaires de rue de type architectural encore prsent sur le territoire qubcois mettent

presquautant de lumire vers le ciel que vers le sol. Depuis les 10 dernires annes, les technologies se

sont amliores et ces types de luminaire peuvent dsormais atteindre une efficacit de 60% vers le sol

et gnrer des pertes minimes vers le ciel (de 0 3%).

Ainsi, les luminaires de Lac-Mgantic qui utilisent des

sources de 150 watts, pourraient tre remplacs par des

70 watts avec un luminaire plus performant, soit 50%

dconomie en plus de limiter la lumire intrusive, tel

quillustr la photo adjacente!!

Nombres dindustries, de commerces et de particuliers

clairent le ciel, la rue, les proprits avoisinantes en

utilisant des luminaires qui noffrent pas un contrle

adquat de la lumire.

Il est parfois possible datteindre lefficacit nergtique et la rduction de pollution lumineuse en

agissant uniquement sur les luminaires, mais latteinte des ces objectifs naura dgal que si cela est li

une gestion des besoins rels. Utiliser la bonne quantit de lumire, aux bons endroits et la bonne

priode de la nuit sont des aspects incontournables pour assurer une gestion efficace du besoin

dclairer. La Ville de Calgary, qui souffre de surclairage, un niveau similaire que celui de la Ville de

Cots annuels dun

clairage de scurit

Sentinelle au mercure 100$

Dtecteur de mouvement 10$

Photo: Guillaume Poulin

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 10 -

Photo: Guillaume Poulin

Montral

4

, prvoit raliser des conomies dargent de lordre de 2 millions de dollars annuellement grce

son programme de conversion de lclairage public, soit 20 millions de kwh/an.

Plus on claire, plus le besoin saccentue, provoquant ainsi le surclairage.

Dautres exemples viennent appuyer la prsence dabus en clairage. Les stationnements, les aires de

ventes et plusieurs routes sont clairs en moyenne 2 5 fois plus que les normes actuellement

recommandes. Pour des raisons marchandes, les commerces fixent eux-mmes leurs propres normes.

Croyant amliorer la scurit ou par simple mconnaissance, les lectriciens et ingnieurs clairent plus

que ncessaire.

La srie de trois photos ci-dessous illustre galement bien le propos. Cette route, situe dans un

environnement rural, est claire un niveau moyen trois fois suprieur ce qui est recommand pour

ce type de voie de circulation. La section qui nest pas claire semble alors trs noire, par contraste, et

si un obstacle, un piton ou un animal se trouve sur la route lextrieur de la zone claire, on ne peut

le distinguer. Le piton apparat lorsquil savance vers la zone claire, autrement, on ne laurait aperu

qu la dernire minute! Un clairage beaucoup plus sobre offrant une meilleure transition entre la zone

claire et celle qui ne lest pas amliorerait la visibilit.

Aussi, en considrant que pour bien des applications lclairage nest pas tenu dtre en fonction toute la

nuit, lconomie serait encore plus importante! Il suffit de se promener sur lautoroute 20 entre Qubec

et Montral pour constater, de visu, limpressionnante quantit de dispositifs dclairage allums alors

que les lieux sont dserts.

Le contrle des heures dopration pourrait savrer une solution fort intressante pour rduire la

consommation nergtique tout en minimisant les excs de luminosit pendant une grande partie de la

nuit.

4

Cinzano, Falchi & Elvidge 2001;Isobe, Hamamura & Elvidge 2001

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 11 -

Source : Lumec

3. UNITS DE MESURE

Flux lumineux - Lumens (lm)

Quantit totale de lumire mise dans toutes les

directions par une source lumineuse. Le flux

lumineux se mesure en Lumens (lm). Une

ampoule incandescente de 100 watts met 1500

lumens, tandis quune ampoule 100 watts au

sodium haute pression met 10 000 lumens.

Par analogie, le dbit deau sortant dune pomme

de douche.

Intensit lumineuse - Candela (cd)

Quantit de lumire mise dans une direction donne: grandeur vectorielle. Lintensit lumineuse se

mesure en Candela (cd). Un candela quivaut lintensit dune chandelle. 1 cd = 1 lumen par str

(str : stradian : angle solide dans une sphre)

Par analogie, leau sortant par un orifice dune pomme de douche.

clairement - lux (lumens/m)

Quantit de lumire qui arrive en moyenne sur

une surface. Lclairement se mesure en lux

(lumens/m) ou en pied-bougie (lumens/pi).

1 pied-bougie = 10,76 lux

Le luxmtre permet de mesurer lclairement.

clairement horizontal (au sol)

Source : Lumec

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 12 -

4. OBJECTIFS DE LA RGLEMENTATION

En raison de la problmatique engendre par la pollution lumineuse sur la capacit de recherche et la

rentabilit scientifique de lObservatoire du Mont-Mgantic, lobjet des normes sur lclairage extrieur est de

dterminer des moyens de contrles de lclairage extrieur afin de ne pas crer dobstruction draisonnable

la jouissance du ciel toil et lobservation astronomique. Il est de lintention de ces normes dencourager

le recours lclairage extrieur non polluant en rglementant les longueurs dondes mises par les sources

lumineuses, la proportion de lumire mise vers le ciel ainsi que la quantit de lumire permise en fonction de

lactivit. Le tout, sans diminuer la scurit et la productivit et tout en contribuant minimiser la lumire

blouissante et intrusive et de favoriser lefficacit nergtique en clairage extrieur.

Pour ce faire, diffrentes rglementations et recommandations ont t tudies afin dlaborer une cadre

rglementaire atteignant un maximum dobjectifs. Le tableau ci-dessous rsume limpact des diffrentes

normes proposes en fonction des objectifs viss par la rglementation.

TABLEAU 1

Normes proposes

La norme propose a un effet sur

lobjectif vis dune manire

A : importante

B : assez importante

c : peu ou pas importante

quipement

Objectifs viss

Source

lumineuse

Luminaire

Quantit de

lumire

Heures

doprations

Voilement des toiles A A A A

conomie dnergie A B A A

Lumire intrusive C A B A

blouissement B A B C

Il est primordial de souligner que limplantation et lapplication dune rglementation

nest pas, en soit, une obligation dclairer !

valuer le besoin dclairer...

1. Est-il ncessaire dclairer?

2. Pour quelles raisons?

3. Combien dheures par nuit?

4. Quelle est la surface clairer?

5. Quelle quantit de lumire ai-je besoin?

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 13 -

5. ZONES ENVIRONNEMENTALES

En 1997, la Commission Internationale de lclairage (CIE)

5

a dfini quatre zones environnementales comme

base de travail pour toute nouvelle rglementation de lclairage extrieur et lIlluminating Engineering

Society of North America (IESNA)

6

recommande leur utilisation. Les zones environnementales ont t tablies

dabord des fins de protection de sites naturels tels les parcs de conservation et les observatoires, mais elles

sont aujourdhui galement utilises dans le but de limiter lutilisation de lclairage nocturne et la

consommation dnergie, tout en amliorant le confort visuel.

La quantit de lumire requise pour une tche visuelle quelconque dpend souvent de lambiance lumineuse

environnante. Pour certaines tches, loeil naura pas besoin du mme niveau dclairement sil se trouve dans

un environnement faiblement clair que sil est en plein coeur dun centre-ville. titre dexemple, une

enseigne dans un milieu rural na besoin que dune faible quantit de lumire pour tre perue alors quen

plein coeur dun centre-ville la mme enseigne ncessitera un plus grand clairement pour tre perue car

son environnement est dj fortement clair. La perception visuelle est base sur la notion de contraste.

Lutilisation des zones environnementales permet donc dtablir diffrentes normes selon la nature des

activits relies certaines rgions, villes ou villages. La zone E1, telle que dfinie par la CIE, a t tablie

afin de protger un site astronomique ou milieu naturel. La rgion du mont Mgantic connat une

problmatique particulire. Des zones de protection ont t dfinies daprs les tudes de pollution lumineuse

effectues dans la rgion. En raison dune contribution de 50% la pollution lumineuse, la zone 0-25 km est

donc considre zone environnementale E1. Les autres municipalits environnantes, celles de la zone 25-50

km autour de lOMM sont classes E2, tandis que la Ville de Sherbrooke est classe E3.

TABLEAU 2

ZONES ENVIRONNEMENTALES

5

CIE Guide on the limitation of the Effects of Obstrusive Light from Outdoor Lighting Installations Report of committee TC5.12

Obstrusive light

6

RP-33-99 Lighting for Exterior Environnements

Description CIE Municipalits

1

Environnements faible ambiance lumineuse

Zone de protection priphrique aux Observatoires

astronomique et aux parcs de conservation

Secteurs rsidentiels dont le contrle la lumire

intrusive est important

0-25 km autour de lOMM

Parc national du Mont-Mgantic

Bury, Chartierville, Frontenac, Hampden, Lac-Mgantic, Marston,

Milan, Nantes, Notre-Dame-des-Bois,

La Patrie, Scotstown, Stornoway, Val-Racine, Piopolis, Woburn

2

Environnements ambiance lumineuse modre

Milieu rural

Secteurs rsidentiels loigns des centres urbains

25-50 km autour de lOMM

Ascot Corner, Audet, Cookshire-Eaton, Courcelles, Dudswell, East

Angus, Lac-Drolet, Lambton, Saint-Isidore, Saint-Ccile-de-Whitton,

Saint-Ludger, Saint-Romain, Saint-Sbastien, Statford, Weedon,

Westbury

Z

O

N

E

S

E

N

V

I

R

O

N

N

E

M

E

N

T

A

L

E

S

3

Environnements ambiance lumineuse leve

Secteurs commerciaux

Secteurs rsidentiels urbains

Sherbrooke

Guide rglementaire sur lclairage extrieur

- 14 -

CARTE DES ZONES ENVIRONNEMENTALES AUTOUR DE LOMM

Guide rglementaire sur lclairage extrieur

- 15 -

6. NORMES SUR LE TYPE DQUIPEMENT REQUIS

6.1. Sources lumineuses

Le spectre lumineux de la lumire met des longueurs dondes comprises entre lultra-violet et linfra-

rouge. Lintensit de chacune de ces longueurs dondes varie dune source lumineuse lautre.

titre dexemple, le spectre lumineux du :

Sodium basse pression est monochromatique. Il met une seule longueur donde, soit le jaune.

Sodium haute pression met principalement dans le jaune et trs faiblement dans le bleu et le rouge.

Mercure, Halognures mtalliques et fluorescent mettent toutes les longueurs dondes.

Pourquoi limiter lutilisation des sources lumineuses blanches?

Sources lumineuses blanches :

Mercure, halognures mtalliques, incandescent, halogne, compact fluorescent, fluorescent, induction

Sources lumineuse jaunes :

Sodium basse pression et sodium haute pression

Les sources lumineuses les plus dommageables pour lobservation des toiles (lumires blanches) ont

souvent un cot nergtique plus lev et une plus grande incidence sur la sant humaine et sur les

cosystmes, do lintrt de limiter, via la rglementation, lutilisation de certaines dentre elles. Pour

certaines applications o la couleur des objets est importante, pour des raisons de scurit ou

Sodium haute pression

Halognure mtallique

Source : Philips

Source : International Dark Sky

Guide rglementaire sur lclairage extrieur

- 16 -

desthtisme (terrains de sport, enseigne, urgence dun hpital,), les lumires blanches offrent toutefois

un meilleur rendu de couleur

7

.

Point de vue astronomique

Une lumire blanche met dans latmosphre une plus grande quantit de longueurs dondes bleues

quune lumire dite jaune . Les longueurs dondes bleues, ayant un impact 2 4 fois plus

important que les jaunes sur la brillance du ciel, sont plus dommageables pour les observations

astronomiques. De plus, il est avantageux de privilgier des sources lumineuses monochromatique

(une seule longueur donde), tel le sodium basse pression, proximit dun observatoire, puisquil est

plus facile de les filtrer au moment des observations.

Point de vue nergtique

Pour quune source lumineuse apparaisse blanche, elle doit contenir toutes les couleurs du spectre

lumineux. Lil humain est beaucoup plus sensible aux longueurs dondes associes au jaune qu

celles associes au bleu. Puisque lil est moins sensible au bleu, la source lumineuse doit donc en

produire une plus grande quantit pour obtenir cette blancheur tant convoite. Ainsi, pour la mme

quantit de lumire, plusieurs sources lumineuses blanches sont moins efficaces nergtiquement que

celles qui mettent principalement des longueurs dondes jaunes. Toutefois, les technologies pour

produire la lumire samliorent constamment et le constat gnral que les lumires blanches sont

moins efficaces nest pas toujours vrai! La venue des lampes fluorescentes compactes, des diodes

lectroluminescentes (DEL) en sont de bons exemples.

7

Voir la dfinition indice de rendu de couleur

Guide rglementaire sur lclairage extrieur

- 17 -

Le tableau suivant rsume les principaux lments de comparaison pour valuer les avantages et inconvnients quoffrent chacune des sources

lumineuses couramment utilises.

TABLEAU 3

Sodium haute pression Sodium basse pression Incandescent Fluorescent compact

On constate que les sources lumineuses au sodium basse et haute pression sont plus efficaces nergtiquement, quelles ont une meilleure dure de

vie et une faible dprciation du flux lumineux dans le temps. Les normes pour les zones 1, 2 et 3 sont proposes dans le but de prserver la qualit

du ciel nocturne et de promouvoir lutilisation des sources lumineuses plus efficaces nergtiquement. Ces normes visent donc privilgier les sources

au sodium basse ou haute pression et tolrer les sources blanches uniquement pour des applications spcifiques. De plus, il apparat pertinent de

limiter (et non dinterdire!) les lumens mis par les sources halogne, incandescentes car elles sont peu efficaces et mettent des longueurs dondes

indsirables. Nanmoins, comme elles sont largement rpandues pour de petites applications, leur utilisation demeure incontournable.

8

Lefficacit ninclus pas les pertes dans le rgulateur de tension (ballast).

Sources lumineuses

Critres de

comparaison

Sodium basse

pression (SBP)

8

Sodium haute

pression (SHP)

10

Halognures

mtalliques

(HM)

10

Fluorescentes

10

Induction Mercure

10

Incandescentes Halogne

Fluorescent

compact

Efficacit

(Lumen/watt)

100 200 57 135 43 135 42 92 47 65 15 60 13 18 15 25 50 80

Dure de vie

(heures)

10000 18000 12000 24000 10000 15000 10000 24000 100 000 12000 24000 1000 2000 1000 4000 6000 20000

Indice de rendu de

couleur (IRC)

aucun

0

faible

22

bon

65 80

bon

70 90

bon

80

moyen

50

bon

100

bon

bon

80

Dprciation du flux

lumineux (%)

0 10 25 15 20 50 10 - 15

Guide rglementaire sur lclairage extrieur

- 18 -

NORMES RECOMMANDES POUR LES SOURCES LUMINEUSES

TABLEAU 4

Sources lumineuses jaunes Sources lumineuses blanches

Sodium haute pression,

Sodium basse pression

standard, Diodes ambres

Halognures mtalliques, Induction,

Diodes blanches, Sodium haute

pression rendu de couleur corrig

Fluorescent, Non

Incandescent, Halogne (Quartz),

Fluorescent compact

Mercure

1 Aucune restriction

Accept seulement pour :

- les aires dtalage commerciales ;

- les enseignes ;

- les terrains de sport.

Interdit Accept si 1000 lumens

Interdit

2 Aucune restriction

Accept seulement pour :

- les aires dtalage commerciales ;

- les enseignes ;

- les terrains de sport.

Accept seulement

pour les enseignes

lumineuses

Accept si 1500 lumens

Interdit

Z

O

N

E

S

E

N

V

I

R

O

N

N

E

M

E

N

T

A

L

E

S

3 Aucune restriction

Accept seulement pour :

- les aires dtalage commerciales ;

- les enseignes ;

- les terrains de sport ;

- les faades de btiment.

Accept seulement

pour les enseignes

lumineuses et les

faades de btiment

Accept si 2000 lumens

Interdit

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 19 -

Source : Lumec

Source : Lumec

Routier fonctionnel

Grands espaces dcoratif

Applique murale

6.2. Luminaires

Choisir le luminaire adquat est une tape essentielle qui permet de rpondre

aux objectifs de la rglementation, soit le voilement des toiles,

lblouissement, la lumire intrusive et lefficacit nergtique. Diffrents

types de luminaires correspondent diffrentes applications. Principalement,

il y a les luminaires de grands espaces (route, stationnements,) fonctionnels

ou dcoratifs, les appliques murales et les projecteurs.

La conception du luminaire, quon appelle photomtrie du luminaire,

dtermine sa capacit envoyer la lumire produite par la source lumineuse,

l o elle est dsire.

Le r ra ap pp po or rt t p ph ho ot to om m t tr ri iq qu ue e

9

est une analyse de la distribution du flux

lumineux quoffre le luminaire et donne accs plusieurs informations. Parmi

les informations contenues dans le rapport photomtrique, on retrouve :

lefficacit du luminaire (proportion de lumire mise vers le ciel

(upward), vers le sol (downward), ct maison, ct rue) ;

la classification IESNA

10

sur le type de distribution au sol (type I V);

la classification IESNA de dfilement ou IESNA cutoff classification (dfil absolu, dfil,

semi-dfil, non-dfil).

Les illustrations ci-dessous dmontrent limpact gnr par deux luminaires diffrents; deux photomtries

diffrentes.

Dans ce cas-ci, le flux lumineux est bien contrl et

offre une bonne visibilit tout en minimisant les

pertes de lumires vers le ciel et vers les maisons.

Le deuxime cas illustr dmontre que le luminaire

contrle trs peu le flux lumineux, la lumire est

mise dans toutes les directions. Bref, voil une

situation viter tant pour des raisons nergtiques

que pour assurer le respect de la vie prive et la

sauvegarde du ciel toil!

9

Voir lAnnexe B pour voir diffrents rapports photomtriques types

10

Illuminating Engineering Society of North America

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 20 -

Quest-ce que lefficacit du luminaire ?

Lefficacit du luminaire indique la proportion des lumens sortant du luminaire par rapport aux lumens

mis initialement par la source lumineuse. Une source lumineuse de 6000 lumens intgre un luminaire

dont lefficacit totale est de 60% signifie que 3600 lumens sont utiles pour clairer. Toutefois, de cette

efficacit, il faut distinguer la proportion de la lumire oriente vers le sol de celle oriente vers le ciel.

Ainsi, un luminaire ayant une efficacit totale de 60%, qui met 15% des lumens vers le ciel na en

ralit que 45% des lumens qui servent clairer le sol.

Plusieurs luminaires envoient une grande proportion de la lumire directement vers le ciel ou en dehors

des surfaces concernes et clairent donc au-del des besoins rels. clairer au-del des surfaces

concernes et des besoins rels, provoque le surclairage et augmente la quantit de lumire rflchie

du sol vers le ciel, do lintrt de choisir un luminaire qui offre un contrle de la lumire adapt au

besoin rel. LIlluminating Engineering Society on North America propose donc une classification en

fonction du type de distribution au sol.

La classification IESNA sur le type distribution de lumire au sol

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 21 -

Quest-ce que la classification cutoff IESNA ?

LIlluminating Engineering Society of North America (IESNA) propose une classification des luminaires en

fonction dune intensit maximale (candelas) quivalente une proportion du flux lumineux (lumens)

mis au-dessus de lhorizon et dans la zone dblouissement. Contrairement la croyance populaire, le

but premier de cette classification nest pas de connatre la quantit de lumire mise au-dessus de

lhorizon, mais de contrler le phnomne dblouissement!

11

Voici les quatre dfinitions de la

classification de dfilement (sans dfilement, semi-dfil, dfil et dfil absolu) ainsi que la proportion

des lumens mis au-dessus de lhorizon correspondant chacune de ces classifications.

Luminaires sans dfilement

Aucune restriction sur le % du flux lumineux mis au-

dessus de lhorizon et dans la zone dblouissement.

Luminaires semi-dfils

0 31 % du flux lumineux mis vers le ciel

Intensit (candela) < 5% du flux lumineux (lumen)

mis au-dessus de lhorizon.

Intensit (candela) < 20% du flux lumineux (lumen)

mis entre 0 et 10 sous lhorizon.

Luminaires dfils

0 16% du flux lumineux mis vers le ciel

Intensit (candela) < 2,5% du flux lumineux (lumen)

mis au-dessus de lhorizon.

Intensit (candela) < 10% du flux lumineux (lumen)

mis entre 0 et 10 sous lhorizon.

Luminaires dfils absolu

Aucun flux lumineux mis au-dessus de lhorizon.

Intensit (candela) < 10% du flux lumineux mis entre

0 et 10 sous lhorizon.

11

Cest la proportion des lumens mis au-dessus de lhorizon quil faut regarder. La donne est normalement fournie dans le rapport

photomtrique, mais certains modles de luminaires ne donnent pas cette information.

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 22 -

Ainsi, un luminaire peut avoir la classification semi-dfil (semi-cutoff) et nmettre aucun lumen au-

dessus de lhorizon. linverse, un luminaire dfil (cutoff) peut mettre jusqu 16% des lumens au-

dessus de lhorizon.

Bien que nombre de rglementations favorisent uniquement lutilisation de luminaire dfilement absolu

(full-cutoff), il est toutefois apparu que ce nest pas toujours favorable lefficacit nergtique, ni mme

la qualit des concepts dclairage. Les normes proposes au tableau de la page suivante tolrent

jusqu 2,5% de la lumire projete au-dessus de lhorizon afin de favoriser lutilisation de luminaires

offrant la fois un bon contrle du flux lumineux et une bonne efficacit.

Il est donc prfrable de contrler la proportion de lumire mise vers le ciel via le rapport

photomtrique du luminaire indiquant la proportion des lumens mis au-dessus de lhorizon (%

upward ou uplight), que par la classification IESNA.

Seule la classification dfilement absolu (full-cutoff) donne une information exacte quant la

proportion de lumire mise au-dessus de lhorizon, soit 0% !

Lutilisation de projecteurs

Les projecteurs sont des luminaires dont la tte peut tre oriente selon langle dsir. Frquemment,

ces dispositifs dclairage sont mal utiliss, projetant ainsi une grande quantit de lumire directement

vers le ciel ou hors des surfaces destines tre claires.

Lutilisation de projecteurs, soit pour lclairage des faades de btiments, des enseignes, des terrains de

sports ou autres grandes surfaces doit tre ralise de manire limiter les pertes inutiles de lumire.

Pour cela, le flux lumineux doit tre orient vers le sol soit en inclinant les projecteurs adquatement

sous lhorizon soit en leur apposant des visires externes ou internes.

Le flux lumineux mis par un projecteur peut tre concentr dans un faisceau qui peut varier de 10

100. Cest principalement pour cette raison quil est difficile dimposer un angle dinclinaison maximal

lorsque lutilisation dun projecteur est requis. Pour lclairage de grandes surfaces, il faut veiller avec les

fabricants, ce que les projecteurs respectent la norme sur la proportion de lumire mise au-dessus de

lhorizon en utilisant une inclinaison approprie.

Projecteur muni dune visire

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 23 -

NORMES RECOMMANDES POUR LES LUMINAIRES

1.0 Toute installation dun dispositif dclairage doit :

1.1 Dans la zone 1 : mettre moins de 1% du flux lumineux au-dessus de lhorizon, tel que certifi par un rapport

photomtrique et/ou ;

Dans la zone 2 et 3: mettre moins de 1% du flux lumineux au-dessus de lhorizon ou, si le luminaire est install

moins de 5 mtres de hauteur, mettre moins de 2,5% du flux lumineux au-dessus de lhorizon, tel que certifi par un

rapport photomtrique et/ou ;

1.2 possder la classification IESNA full-cutoff et/ou;

1.3 possder une lentille plate et possder un abat-jour camouflant la source lumineuse et/ou;

1.4 tre install directement sous les parties saillantes du btiment (avant-tot, balcon, corniches,...).

2.0 Lutilisation des projecteurs nest pas permise si inclins plus de 15 degr au-dessus de lhorizon ou, si linclinaison est

suprieure cet angle, les projecteurs doivent possder des visires internes ou externes de manire respecter la proportion de

lumire mise au-dessus de lhorizon, tel quindiqu au point 1.1.

Projecteur muni dune visire

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 24 -

7. NORME SUR LA QUANTIT DE LUMIRE

7.1. Les niveaux dclairement horizontal

Le n ni iv ve ea au u d d c cl la ai ir re em me en nt t h ho or ri iz zo on nt ta al l cest la quantit de

lumire qui arrive au sol. LIlluminating Engineering

Society of North America recommande des niveaux

dclairement minimaux requis pour certaines

applications, mais puisque les normes de lIESNA ne font

parti daucun code ou rglement, les promoteurs ou concepteurs de nouvelles installations ont lentire

libert quand vient le temps de planifier une installation dclairage.

De plus, les niveaux dclairement ne sont pas toujours tablis en fonction de lambiance lumineuse

environnante, do lintrt de les dfinir en regard des zones environnementales, tel que le fait la

California Energy Commission (CEC) dans le dveloppement de nouvelles normes sur lclairage

extrieur, intitules Title 24 standard . Puisque lintention premire des nouvelles normes

californiennes est datteindre lefficacit nergtique, elles ont t bases sur une limite de puissance par

unit de surface (watt/pi). Ltude prparatoire appele, Outdoor Lighting Research a permis de

valider limpact des limites de watt/pi sur les niveaux dclairement obtenus selon les diffrentes

applications rencontres en clairage. Ces travaux ont galement inspir le Modeling Lighting Ordinance

(MLO), un important groupe de travail relevant de International Dark Sky Association, regroupant les

meilleurs spcialistes de lclairage aux Etats-Unis.

Dans le cadre du prsent projet de rglement, chacune des applications dclairage est tenue de ne pas

dpasser le niveau dclairement moyen prescrit. Cependant, afin de simplifier lapplication de la

rglementation, certaines de ces applications peuvent aussi tre traites partir dune limite quivalente

celle impose par les normes californiennes, soit en lumen/m. Puisque lobjectif premier dans le cas

prsent est de limiter la pollution lumineuse et non uniquement datteindre lefficacit nergtique, les

limites de watt/pi ont t traduites par des limites de lumens/m tel que retrouv au projet de

rglement de la MRC du Granit lannexe A.

Limiter la quantit de lumire qui arrive au sol permet de minimiser les dpenses nergtiques et la

lumire rflchie du sol vers le ciel ou vers nos maisons! Toutefois, il est important de noter que pour

certaines applications, tel que lclairage des sentiers pitonniers ou des rues forte concentration de

pitons, lclairement vertical et luniformit sont tout aussi importants considrer afin dassurer une

bonne visibilit. Les concepteurs dclairage doivent porter attention ces aspects techniques pour

assurer la qualit de lclairage obtenu.

Grce au calcul p po oi in nt t- -p pa ar r- -p po oi in nt t , il est possible dapprouver la conformit des

niveaux dclairement proposs avant la mise en place des installations.

Une fois les dispositifs dclairage en fonction, la vrification sur le terrain se fait laide

dun l lu ux xm m t tr re e.

Le niveau dclairement

quoffre la lune varie entre

0.01 et 1 lux.

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 25 -

Quest-ce quun calcul point-par-point?

Les c ca al lc cu ul ls s d d c cl la ai ir re em me en nt t p po oi in nt t- -p pa ar r- -p po oi in nt t valuent la quantit de lumire qui arrive sur un plan horizontal

ou vertical en diffrents points de la surface claire. Ces calculs sont raliss et fournis sur demande

par les fabricants, les professionnels spcialiss en clairage ou les agents manufacturiers.

En plus dtre un outil permettant la vrification de la conformit des niveaux dclairement, ce calcul

permet danalyser la qualit de la conception de lclairage propos en donnant accs dautres

informations, tel luniformit, les points dclairement minimum et maximum,...

Les calculs dclairement doivent tre raliss en ne considrant que

la surface destine tre claire.

Par exemple, lors dun calcul dclairement dun sentier pitonnier, la surface de calcul est le sentier lui-

mme et non les surfaces gazonnes environnantes. Cela nempche en rien la prsence de lumire

hors du sentier, mais les niveaux sont fixs en regard des surfaces relles, soit, le sentier!

Afin que le calcul point-par-point soit reprsentatif de la ralit, cest le niveau d d c cl la ai ir re em me en nt t m mo oy ye en n

m ma ai in nt te en nu u qui doit tre considr au moment des calculs et non lclairement initial. Le niveau

dclairement maintenu se calcule en appliquant un f fa ac ct te eu ur r d de e m ma ai in nt te en na an nc ce e au niveau

dclairement initial en considrant divers lments importants tels, ltanchit du luminaire, le facteur

dencrassement des parties internes et externes, la qualit des ballasts,

En rgle gnrale, un facteur de maintenance de 0,72 est utilis pour les sources aux

halognures mtalliques et de 0,8 pour celles au sodium haute pression.

La vrification terrain

Une fois les travaux complts, une inspection sur le terrain

simpose afin de vrifier la conformit des calculs dclairement

pralablement approuvs. Pour ce faire, l le e l lu ux xm m t tr re e permet

de mesurer le niveau dclairement initial au sol.

Il sagit de comparer si les points retrouvs au calcul point-par-

point correspondent ceux mesurs sur la surface claire. Il

faut toutefois sassurer de rduire le niveau initial mesur sur le terrain laide du facteur de

maintenance prvu, de manire comparer les donnes terrain avec celles retrouves au calcul

dclairement maintenu.

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 26 -

Exemple dun calcul point-par-point

Voici les donnes devant apparatre sur un calcul point-par-point :

Lemplacement des btiments et la dlimitation des surfaces claires;

Le niveau dclairement moyen maintenus, minimal, maximal au sol

12

E

moy,

E

min,

E

max

C ;

Luniformit de lclairage (ratios dclairement) E

moy

/ E

min

C ;

La disposition des luminairesC ;

La hauteur de montage, langle dinclinaison, la longueur du bras des luminairesC ;

Lespacement entre les luminairesC ;

La source lumineuse ;

La puissance de la sourceC ;

Le facteur de maintenance utilis .

Section de rue

12

Lorsque ncessaire, il est possible de connatre lclairement vertical : il suffit den faire la demande.

C

C

C

C

HPS

C

C

C70 Watts

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 27 -

NORMES RECOMMANDES POUR LES NIVEAUX DCLAIREMENT

TABLEAU 6

Valeurs maximales des niveaux dclairement moyens maintenus

pour les principales applications

13

concernes

Zones environnementales

1 2 3

Applications

Lux Lux Lux

Aire dtalage commerciale

Toute aire commerciale

(centre jardins, matriaux, )

30 40 60

Range dexposition des concessionnaires automobile 50 75 100

Aire dentreposage 10 10 15

Aire de dchargement, de manutention ou de travail 30 40 50

Aire pitonne, cycliste 4 6 6

Entre de btiment 30 40 30 50

19

Rue (pour des surfaces rflchissantes R

2

et R

3

)

14

Tout rsidentiel 4 6 6

Rsidentiel urbain

15

6 8 8

Commercial villageois

16

8 10 12

Commercial urbain 10 12 17

Industriel 6 6 9

Toute rue se trouvant hors du primtre urbain, lexception des intersections, ne peut tre claire

Stationnement extrieur 10 15 10 25

17

Station service

Aire de pompage 50 50 100

Aire priphrique (ou autre surface sous une marquise) 20 20 30

Terrain de sport (usage rcratif et amateur)

- Patinoire, soccer, football

75 75 NA

- Tennis

100 100 NA

- Autres sports ou pour un usage professionnel

Norme

plancher de

IESNA Jusqu

un maximum

de 150 lux

Norme

plancher de

IESNA

NA

13

Dautres applications sont traites. Certaines sont aussi traduite partir dquivalence en lumens par m de surface, tels les enseignes

ou lclairage paysager/dcoratif. Voir Annexe A, Projet de Rglement.

14

Les donnes pour la zone 3, la ville de Sherbrooke, sont titre indicatif car les niveaux seront moduls avec plus de prcision selon

lusage de la rue et le type de circulation quon y retrouve

15

Est considr rsidentiel urbain si le ratio du nombre de logements par hectare est suprieur 40.

16

Est considr villageois, toute agglomration de moins de 5000 habitants.

17

Modul selon lusage et la densit de frquentation nocturne

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 28 -

Le contrle de la lumire intrusive

En utilisant des luminaires et des niveaux dclairement adquats, il y a indirectement un contrle de la

lumire intrusive. Cependant, puisquil savre intressant davoir des critres afin de lvaluer et la

mesurer, la Commission Internationale de lclairage a mis une norme sur la lumire intrusive

admissible la limite de proprit. Lclairement vertical, cest la lumire qui arrive une surface verticale

et la lumire intrusive cest la lumire qui traverserait une fentre ou un mur imaginaire la limite dune

proprit.

Lutilisation dune norme spcifique au contrle de la lumire intrusive donne non seulement au citoyen

lopportunit de minimiser la lumire indsirable sur sa proprit, mais oblige les spcialistes de

lclairage et les promoteurs porter une attention particulire lors de llaboration des critres de

conception. Cette norme na toutefois pas t utilise pour le rglement de lannexe A puisque elle peut

tre parfois complexe traiter, notamment, pour savoir la provenance de la source de lumire intrusive

(clairage commerce, rue, voisins,). Nanmoins, elle peut certainement tre utilise titre de rfrence

pour valuer une situation donne et pourrait tre exige au moment des calculs point-par-point.

TABLEAU 7

Normes recommandes sur la lumire intrusive

clairement maximal en lux

mesur verticalement 1,5 m du sol, la limite de la proprit*

Pendant les heures dutilisation

Aprs les heures dutilisation

1 1 0.1

2 4 1

Z

O

N

E

S

E

N

V

I

R

O

N

N

E

M

E

N

T

A

L

E

S

3 8 2

*Hormis la lumire en provenance de lclairage routier

8. NORME SUR LES HEURES DOPRATION

Quelque soit lapplication concerne, il est avantageux que les dispositifs dclairage soient dots de

systmes de contrle permettant de limiter les heures dopration, diminuant ainsi la consommation

lectrique et diminuant le niveau de pollution lumineuse pour une grande partie de la nuit, alors que les

astronomes sont des plus actifs ! Il ny a aucune raison pour quun dispositif dclairage demeure allum

toute la nuit alors que cela nest utile personne, do la notion de couvre-feu.

NORMES RECOMMANDES SUR LES HEURES DOPRATION

1. Tout dispositif dclairage, incluant les enseignes, est tenu dtre teint ds 22h00 (pour les

zones 1 et 2) ou 23h00 (pour la zone 3), ou hors des heures daffaires ou dopration.

2. Tout clairage utilis des fins scuritaires (clairage des aires dentreposage, des rues, des

aires pitonnes publiques ou des entres de btiment) na pas se conformer au point 1.

3. Les aires dtalages commerciales, de dchargement, de manutention ou de travail doivent tre

claires au niveau prescrit pour les aires dentreposage hors des heures daffaire ou dopration

ou rduire leur clairement de 75%.

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 29 -

9. DFINITIONS

Abat-jour

Partie suprieure dun dispositif dclairage visant limiter lmission de lumire directe vers le ciel.

Labat-jour doit tre plus grand que le diamtre de la source lumineuse quil abrite et doit camoufler en

partie la source lumineuse.

Dprciation du flux lumineux

Le flux lumineux (lumens) dune source lumineuse dcrot dans le temps. Cest une valeur gnralement

fournie par les manufacturiers la moiti de la dure de vie de la lampe.

Calcul dclairement point-par-point : Mthode de calcul permettant de dterminer la quantit de

lumire, en lux ou en pied-bougie, qui arrive sur un plan horizontal ou vertical en diffrents points de la

surface claire. Ces calculs sont raliss par les fabricants, les ingnieurs ou techniciens spcialiss en

clairage ou les agents manufacturiers et sont fournis sur demande.

clairement horizontal

Quantit de lumire moyenne qui arrive sur une surface horizontale, gnralement au sol.

clairement maximal

Niveau dclairement maximal en un point de la surface claire.

clairement minimal

Niveau dclairement minimal en un point de la surface claire.

clairement moyen initial

Niveau dclairement moyen obtenu sur toute la surface avant dappliquer le facteur de maintenance.

Niveau dclairement obtenu au dbut de la mise en opration des dispositifs dclairage.

clairement moyen maintenu

Niveau dclairement moyen obtenu lorsque le facteur de maintenance est appliqu au calcul point-par-

point afin dvaluer la diminution de lclairement dans le temps. Lclairement maintenu permet ainsi

dobtenir une meilleure approximation du niveau rel qui sera obtenu un certain temps aprs la mise en

opration des dispositifs dclairage.

clairement vertical

Quantit de lumire moyenne qui arrive sur une surface verticale, par exemple, la lumire qui arrive sur

un mur ou sur un piton.

Facteur de maintenance

Le facteur de maintenance est un facteur appliqu au luminaire lors des calculs dclairement afin

dvaluer lclairement maintenu. Le facteur de maintenance tient compte de divers lments qui ont un

impact sur la quantit de lumire mise : dprciation du flux lumineux dans le temps, empoussirement

du luminaire (en fonction de ltanchit du luminaire), pertes dans le ballast,

Indice de rendu de couleur (IRC)

Lindice de rendu de couleur permet dvaluer la capacit de la source lumineuse rendre correctement

la couleur des objets/surfaces quelle claire. Un IRC de 0 indique que la source est

monochromatique (une seule longueur donde) et quelle na donc pas un bon rendu de couleur : tous les

objets prendront la mme teinte que la source. Un IRC sapprochant de 100 signifie que toutes les

couleurs sont bien rendues; le bleu apparat bleu, le jaune apparat jaune,...

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 30 -

Luminaire

Un dispositif dclairage comprenant une source lumineuse, avec ou sans ballast, intgre aux diffrentes

pices servant distribuer la lumire, positionner et protger la source lumineuse ainsi qu fournir la

puissance lectrique ncessaire.

Luxmtre

Appareil mesurant le niveau dclairement en un point, en lux ou en pied-bougie, sur une surface plane.

Projecteur

Un luminaire pouvant tre orient selon langle dsir.

Rapport photomtrique

Un rapport mis par un laboratoire photomtrique indpendant dcrivant la distribution du flux lumineux

(efficacit, proportion des lumens mis au-dessus de lhorizon, distribution des candelas dans les plans

horizontal et vertical) et autres caractristiques du luminaire.

Source lumineuse (i.e. lampe)

Source de lumire artificielle, protge par une ampoule de forme varie et alimente par un courant

lectrique.

Visire

cran fix sur les parties externes ou internes dun luminaire de manire limiter les pertes de lumire

non dsires.

Guide technique et rglementaire sur lclairage extrieur

- 31 -

10. RFRENCES

California Energy Commission, Gary Flamm, Bill Pennington, Valerie hall, Robert L. Therkelsen, Juillet

2003, California Outdoor Lighting Standards, Staff Report

California Energy Commission, Eley and Associated, Benya Lighting Design, Heschong Mahone Group,

Clanton and Associates, RLW Analytics, Juillet 2002, California Outdoor Lighting Standards, Outdoor

Lighting Research

California Energy Commission, Eley and Associated, Juin 2003, Commission Report, Impact Analysis, 2005

Update to the California Energy Efficiency Standards

Cinzano, P. Falchi, F. & Elvidge, C. D., 2001, The World Atlas of Artificial Sky Brightness, Monthly Notices

of the Royal Astronomical Society, 328, 689

Dutil, Y., 2001, Light Pollution in Quebec, dans le compte rendu du Symposium no. 196 de lUnion

Astronomique Internationale: Preserving the Astronomical Sky, R. J. Cohen & W. T. Sullivan Eds., p. 134

Dutil, Y., 2002, Qui a vol les toiles?, Rapport prsent au groupe-conseil sur la politique du patrimoine

culturel, 2000, version corrig et mise jour.

Illuminating Engineering Society of North America, Lighting Handbook, 9

th

Edition.

Illuminating Engineering Society of North America, RP-8-00,

Illuminating Engineering Society of North America, RP-33-99,

International Dark Sky Association: www.darksky.org

Isobe S. & Hamamra S. & Elvidge, C. D., 2001, Educating Public about light pollution, dans le compte

rendu du Symposium no. 196 de lUnion Astronomique Internationale : Preserving the Astronomical Sky, R.

J. Cohen & W. T. Sullivan Eds., p. 363

Modeling lighting ordinance, International Dark Sky Association

Outdoor lighting code, International Dark Sky Association, non official version

Guide technique et rglementaire - ANNEXE A

Annexe A

Projet de rglement

- 1 -

PROJET DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE DANS

LA RGION DU MONT MGANTIC

Projet de rglementation sur lclairage extrieur

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRLE DE LCLAIRAGE

EXTRIEUR (POLUTION LUMINEUSE)

Prpar par :

Chlo Legris, ing., ASTROLab du Mont-Mgantic

Yan Triponez, urb., Amnagiste, MRC du Granit

Fvrier 2006

Annexe A - Projet de rglementation sur lclairage extrieur

- 2 -

TABLE DES MATIRES

1. Units de mesure et dfinitions........................................................... 3

1.1 Units de mesure .................................................................................................. 3

1.2 Dfinitions.............................................................................................................. 3

2. Objectifs de la rglementation............................................................. 5

3. Territoire dapplication......................................................................... 5

4. quipements dclairage requis.......................................................... 6

4.1 Sources lumineuses ............................................................................................. 6

4.2 Luminaires ............................................................................................................. 7

5. Quantit de lumire permise............................................................... 8

5.1 Usage rsidentiel .................................................................................................. 8

5.2 Tout usage et application, sauf rsidentiel........................................................ 8

5.2.1 Valeurs maximales des niveaux dclairement moyens

Maintenus.................................................................................................. 8

5.2.2 Limite fixe en lux et exigence du calcul point-par-point ......................... 8

5.2.3 Limite fixe en lumen/m

2

.......................................................................... 8

5.2.4 Enseignes lumineuses............................................................................ 10

6. Heures dopration............................................................................ 10

7. Exemptions ...................................................................................... 10

8. Drogations mineures (inapplicable au RCI) .................................... 11

9. Droit acquis ...................................................................................... 11

10. Demande de certificat dautorisation................................................. 11

10.1 Ncessit du certificat dautorisation............................................................... 11

10.2 Forme de la demande ......................................................................................... 11

Annexe A - Projet de rglementation sur lclairage extrieur

- 3 -

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRLE DE LCLAIRAGE

EXTRIEUR (POLUTION LUMINEUSE)

UNITS DE MESURE ET DFINITIONS

Units de mesure

Flux lumineux - Lumens (lm) : Quantit totale de lumire mise dans toutes les directions

par une source lumineuse. Le flux lumineux se mesure en Lumens (lm). Une ampoule

incandescente de 100 watts met 1500 lumens. Par analogie, le dbit deau sortant dune

pomme de douche.

clairement - lux (lumens/m) : Quantit moyenne de lumire qui arrive sur une surface.

Lclairement se mesure en lux (lumens/m) ou en pied-bougie (lumens/pi).1 pied-bougie =

10,76 lux

Dfinitions

Abat-jour : Partie suprieure dun luminaire visant limiter lmission de lumire directe vers

le ciel. Labat-jour doit conu de manire camoufler compltement ou partiellement

lampoule lectrique.

Aire de chargement/dchargement, de manutention ou de travail : Surface extrieure o

des tches manuelles sont excutes rgulirement ou lorsquun nombre important de

vhicules de chargement/dchargement oprent de faon constante. De manire non

limitative, sont considrs comme tels, les accs des portes de garage, les aires de

livraison, les plateformes de chargement, lentreposage tag de biens, lentreposage de

substances dangereuses.

Aire de pompage de station service : Surface sous la marquise ou si laire de pompage

nest sous une marquise, une surface de 50 m de chaque ct des distributeurs dessence.

Aire dtalage commercial : Surface extrieure o la marchandise (automobiles, matriaux

divers, centre jardins,) destine la vente immdiate est expose la vue des clients.

Aire dentreposage : Surface extrieure o des biens divers sont entreposs, o des tches

manuelles sont excutes occasionnellement et/ou, o des vhicules de

chargement/dchargement oprent de faon pisodique. Lclairage dune aire

dentreposage assure la scurit du matriel et des biens tout en permettant aux pitons et

vhicules de circuler librement. De manire non limitative, sont considrs comme tels les

tabliers de manuvre, lentreposage des biens non destins la vente immdiate, les voies

priphriques aux aires de chargement/dchargement, de manutention ou de travail

Aire pitonne : Les aires pitonnes sont les trottoirs, places publiques, aires de repos,

escaliers, rampes, sentiers pitonniers, pistes cyclables.

Annexe A - Projet de rglementation sur lclairage extrieur

- 4 -

Calcul dclairement point-par-point : Mthode de calcul permettant de dterminer la

quantit de lumire, en lux ou en pied-bougie, qui arrive sur un plan horizontal ou vertical en

diffrents points de la surface claire. Ces calculs sont raliss par les fabricants, les

ingnieurs ou techniciens spcialiss en clairage ou les agents manufacturiers et sont

fournis sur demande.

Dprciation du flux lumineux : Facteur de rduction du flux lumineux (lumens) dune

source lumineuse la moiti de la dure de vie de la lampe.

clairement horizontal : Quantit de lumire moyenne qui arrive sur une surface

horizontale, gnralement au sol.

clairement moyen initial : Niveau dclairement obtenu en moyenne sur une

surface avant dappliquer le facteur de maintenance. Niveau dclairement

obtenu au dbut de la mise en opration des dispositifs dclairage.

clairement moyen maintenu : Niveau dclairement obtenu en moyenne sur

une surface et dans le temps. Niveau dclairement obtenu lorsque le facteur de

maintenance est appliqu au calcul point-par-point afin danticiper la diminution

de lclairement dans le temps. Lclairement maintenu permet ainsi dobtenir

une meilleure approximation du niveau rel obtenu un certain temps aprs la

mise en opration des dispositifs dclairage.

Entre de btiment : Lentre dun btiment est dfinie comme la plus grande surface entre

:

- 2,5 mtres devant les portes et 1 mtre de chaque ct des portes, ou ;

- la surface sous la marquise

Enseigne lumineuse : Enseigne conue pour mettre une lumire artificielle par

translucidit grce une source lumineuse place lintrieur de lenseigne et possdant

une ou plusieurs parois translucides.

Enseigne claire par rflexion : Une enseigne dont lillumination provient entirement

dune source lumineuse situe lextrieur de lenseigne.

Facteur de maintenance : Facteur appliqu au luminaire lors des calculs dclairement afin

dvaluer lclairement maintenu. Le facteur de maintenance tient compte de divers lments

qui ont un impact sur la quantit de lumire mise : dprciation du flux lumineux dans le

temps, empoussirement du luminaire, pertes dans le ballast,

Luminaire : Un dispositif dclairage comprenant une source lumineuse, avec ou sans

rgulateur de tension (ballast), intgre aux diffrentes pices servant distribuer la lumire,

positionner et protger la source lumineuse ainsi qu fournir la puissance lectrique

ncessaire.

Projecteur : Un luminaire pouvant tre orient selon langle dsir.

Rapport photomtrique : Un rapport mis par un laboratoire photomtrique indpendant

dcrivant la distribution du flux lumineux (efficacit, proportion des lumens mis au-dessus de

Annexe A - Projet de rglementation sur lclairage extrieur

- 5 -

lhorizon, distribution des candelas dans les plans horizontal et vertical) et autres

caractristiques du luminaire.

Source lumineuse (i.e. lampe) : Source de lumire artificielle, protge par une ampoule de

forme varie et alimente par un courant lectrique.

Surface rflchissante R1, R2, R3, R4 : Proprit dune surface rflchir la lumire. Les

surfaces de type R2 et R3 sont normalement utilises pour les calculs dclairage routier.

R1 : Rflexion diffuse : surface peu lisse, surface de bton ou de ciment.

R2 : Rflexion diffuse et spculaire : asphalte moyennement lisse.

R3 : Rflexion lgrement spculaire : asphalte typique des autoroutes.

R4 : Rflexion spculaire : asphalte ayant une surface trs lisse.

Visire : cran fix sur les parties externes ou internes dun luminaire de manire limiter

les pertes de lumire non dsires.

OBJECTIFS DE LA RGLEMENTATION

En raison de la problmatique engendre par la pollution lumineuse sur la capacit de

recherche et la rentabilit scientifique de lObservatoire astronomique du Mont-Mgantic, lobjet

des normes sur lclairage extrieur est de dterminer des moyens de contrles de lclairage

extrieur afin de ne pas crer dobstruction draisonnable la jouissance du ciel toil et

lobservation astronomique. Il est de lintention de ces normes dencourager le recours

lclairage extrieur non polluant en rglementant les longueurs dondes mises par les types

de sources lumineuses, la proportion de lumire mise vers le ciel ainsi que la quantit de

lumire permise en fonction de lactivit, sans diminuer la scurit et la productivit et tout en

contribuant minimiser la lumire blouissante et intrusive. De plus, il est galement de

lintention de ces normes de favoriser lefficacit nergtique en clairage.

Lapplication des normes est tablie en fonction de la proximit des installations dclairage de

lObservatoire astronomique du Mont-Mgantic. Trois (3) zones environnementales font lobjet

dapplication de normes concernant lclairage extrieur afin de crer la rserve de ciel toil

de la rgion du mont Mgantic. Ces aires dintervention de la rserve de ciel toil sont

illustres la carte suivante.

TERRITOIRE DAPPLICATION

Pour lapplication des prsentes dispositions, les zones environnementales pour le territoire de

la MRC du Haut-Saint-Franois sont constitues des territoires des municipalits suivantes :

Zone environnementale 1 : Bury, Chartierville, Eaton, Hampden, La Patrie, Lingwick, Scotstown

Zone environnementale 2 : Ascot Corner, Cookshire, Dudswell, East Angus, St-Isidore,

Weedon, Westbury,

Annexe A - Projet de rglementation sur lclairage extrieur

- 6 -

QUIPEMENTS DCLAIRAGE REQUIS

4.1 Sources lumineuses

Toute utilisation dune source lumineuse pour un usage extrieur doit tre conforme aux normes du tableau 2.

TABLEAU 2 : Sources lumineuses acceptes en fonction du spectre lumineux mis

SOURCES

LUMINEUSES

JAUNES

ou mettant

principalement des

longueurs dondes

jaunes, oranges ou

rouges.

SOURCES LUMINEUSES BLANCHES

ou mettant une proportion significative de longueurs dondes bleues/vertes

AUTRES

Sodium haute pression

standard(1), Sodium

basse pression, Diodes

ambres, rouge ou

orange

Halognures mtalliques,

Induction, Diodes Blanches,

Sodium haute pression rendu de

couleur corrig

Fluorescent Non

Incandescent,

Halogne (Quartz),

Compact fluorescent,

Diodes blanches (2)

Mercure

Laser, Projecteur de

poursuite

1

Aucune restriction

Accept seulement pour :

- les aires dtalage commercial ;

- les enseignes ;

- les terrains de sport.

Interdit

Accept

seulement

pour le

lettrage

denseigne

Accept si 1000

lumens (3)

quivalences :

Inc. /Hal : 60 watts

Compact fluo: 9 watts

Interdit

Lutilisation dun rayon laser

lumineux ou toute lumire

semblable pour la publicit ou le

divertissement est interdit

lorsque projet horizontalement.

Lopration de projecteur de

poursuite (searchlight) des

fins de publicit est interdite.

Z

O

N

E

S

E

N

V

I

R

O

N

N

E

M

E

N

T

A

L

E

S

2

Aucune restriction

Accept seulement pour :

- les aires dtalage commercial ;

- les enseignes ;

- les terrains de sport.

Accept

seulement pour

les enseignes

lumineuses

Accept

seulement

pour les

enseignes

lumineuses

Accept si 1500

lumens (3)

quivalences :

Inc. /Hal : 100 watts

Compact fluo: 13watts

Interdit

Lutilisation dun rayon laser

lumineux ou toute lumire

semblable pour de la publicit ou

le divertissement est interdit

lorsque projet horizontalement.

Lopration de projecteur de

poursuite (searchlight) des

fins de publicit est interdite de

22h00 au lever du soleil.

(1) : Le sodium haute pression rendu de couleur corrig (tendant vers le blanc) nest pas admissible en raison de la proportion de longueurs dondes mises

dans le bleu/vert.

(2) Pour de petites puissances, les diodes blanches seront acceptes

(3) La limitation de lumens ne sapplique pas pour les enseignes claires par rflexion

Annexe A - Projet de rglementation sur lclairage extrieur

- 7 -

4.2 Luminaires

4.2.1 Toute installation dun dispositif dclairage doit :

4.2.1.1 Dans la zone 1 : mettre moins de 1% du flux lumineux au-dessus de lhorizon tel que

certifi par un rapport photomtrique et/ou ;

Dans la zone 2 : mettre moins de 1% du flux lumineux au-dessus de lhorizon ou, si le

luminaire est install moins de 5 mtres de hauteur, mettre moins de 2,5% du flux

lumineux au-dessus de lhorizon, tel que certifi par un rapport photomtrique et/ou ;

4.2.1.2 possder la classification IESNA full-cutoff et/ou;

4.2.1.3 possder une lentille plate et un abat-jour camouflant compltement la source

lumineuse lorsque la puissance lumineuse est suprieure 1000 lumens dans la zone 1

ou 1500 lumens dans la zone 2 et/ou;

4.2.1.4 possder une lentille plate et un abat-jour camouflant partiellement la source lumineuse

lorsque la puissance lumineuse est infrieure 1000 lumens pour la zone 1ou 1500

lumens pour la zone 2 et/ou;

4.2.1.5 tre install directement sous les parties saillantes du btiment (avant-tot, balcon,

corniches,...).

4.2.2 Lutilisation des projecteurs nest pas permise si inclins plus de 15 degr au-

dessus de lhorizon ou, si linclinaison est suprieure cet angle, les projecteurs doivent

possder des visires internes ou externes de manire respecter la proportion de

lumire mise au-dessus de lhorizon, tel quindiqu au point 4.2.1.1.

Horizon (90)

Dernier rayon lumineux

Angle entre 90 et le

dernier rayon lumineux

Projecteur muni dune visire

Annexe A - Projet de rglementation sur lclairage extrieur

- 8 -

5. QUANTIT DE LUMIRE PERMISE

5.1 Usage rsidentiel

Toute installation de dispositifs dclairage destine un usage rsidentiel ne doit pas excder

15 000 lumens pour clairer sa proprit.

10 15 20 25 35 50 60 70 75 100 150

Incandescent 50 100 100 200 - 500 800 - 1000 1500 2000

Halogne 150 - 300 - - 800 1000 - 1000 1500 2500

Compact fluo 600 900 1200 1800 - 4300 - - - - -

SHP - - - - 2000 4000 - 6400 - 9600 16000

HM - - - - 2000 3400 - 5800 - 8000 12000

Puissance en watts

L

u

m

e

n

s

Petites sources

Grandes sources

Si la limite maximum en lumens savre insuffisante pour les rsidences comportant 4 logements

et plus, la norme 5.2. sapplique.

5.2 Tout usage et application, sauf rsidentiel de 4 logements et plus

5.2.1. Valeurs maximales des niveaux dclairement moyens maintenus

Toute installation de dispositifs dclairage, doit correspondre une application spcifique ou

une tche qui est quivalente et ne pas dpasser les normes sur le niveau dclairement, en lux,

ou lquivalent en lumens/m, tel que stipul au tableau 3.

Toute application dont la quantit de lumire totale utilise excde 150 000 lumens doit tre

traite selon les niveaux dclairement moyen maintenus en lux.

Seule la surface correspondant une application spcifique et destine tre claire doit tre

considre, quelle que soit la norme utilise (lux ou lumen/m).

La limite pour lapplication Usage divers, clairage des faades de btiments, paysager, entre

de cours, est tablie en regard de laire totale, en m, des murs extrieurs des btiments

prsents sur la proprit, peu importe si le dispositif est fix ou non au btiment.