Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

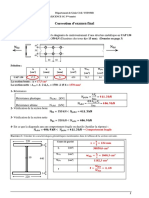

FR Def Escaliers PDF

FR Def Escaliers PDF

Transféré par

Wajih ElkhalTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

FR Def Escaliers PDF

FR Def Escaliers PDF

Transféré par

Wajih ElkhalDroits d'auteur :

Formats disponibles

Les escaliers en bois

Belgian Woodforum

LT

errasses

en en

Bois:

principes de construction

es

escaliers

bois

La terrasse est le passage de lintrieur vers lextrieur, de

lenvironnement

ralis par

lhomme

(la maison)

vers

nature (le

Ouvrage de circulation

verticale,

lescalier

permet

auxlautilisateurs

jardin).

Un matriau

idal

pour raliser

ce du

passage

est lelautre:

bois. En

de se rendre

en toute

scurit

dun tage

btiment

il

effet,

sharmonise

parfaitement

avec et

lessuffisamment

plantes du jardin,

carIlilfaut

est

doit ildonc

tre facilement

praticable

solide.

luiaussi

mme

unsoit

lment

de la nature,

quepouvoir

dautregarantir

part son

quil

dun entretien

ais,tandis

afin de

application

technique,

souvent

rectiligne,

en terrasse tablit un lien

louvrage une

longvit

conomique

acceptable.

avec

climat

structur

Dansle bien

des

cas, on de

lui lintrieur.

attribue en outre un rle architectural

important.

Le contenu ainsi que la terminologie de cette fiche technique sont

bass

la Note

technique

Leslesescaliers

en

Il est ds lors de plus en

plus sur

frquent

que dinformation

les

trs longues

priodes,198

seules

espces trs

consommateurs fassent appel

leurs Nous

durables

treutilises.

Cette durabilit

peut

bois au

dubois

CSTCpour

(1995).

nous peuvent

rfrons

ce document

pour une

terrasses. Le bois offre en effet nombre davantages

tre naturelle, mais peut galement tre atteinte au

approche plus dtaille. moyen dun procd de prservation. Dans ce

pour cette utilisation :

- il sharmonise parfaitement tant avec le jardin

dernier cas, il sagit en gnral despces rquavec la maison

sineuses, qui sont imprgnes au moyen dun

- il ne requiert aucun entretien

traitement sous vide et pression. Les produits les

- presque

toutes les formes sont possibles

plus courants sont les sels fixants, mais parfois des

Elments

- il estdun

durable:

une bonne espce de bois a une

produits organiques sont utiliss. Le procd agr

escalier

longvit de plus de 50 ans

pour le bois en contact avec le sol est le procd A4.

- il est relativement facile poser et adapter. Il

Pour le bois utilis lextrieur, mais non en contact

importe toutefois de tenir compte de quelques

avec le sol, il sagit du procd A3. Des stations

Unrgles

escalier

est constide base,

qui sont expliques ci-aprs.

contrles par les pouvoirs publics peuvent dlivrer

tu de marches, venun certificat de traitement du type A4 ou A3 pour des

tuellement de contrelots de bois. Il importe de souligner, quil ne suffit

marches, de listels et

certainement pas denduire une espce non dudune marche palire.

rable au moyen dun produit de prservation pour

Espces

Ces lments

sont de

sup-bois pour terrasses

garantir la terrasse en bois une longvit sufports par des lfisante.

ments inclins, les liIl existe toutefois un grand nombre despces de

mons

(voir

fig.

1).

Les espces de bois pouvant tre utilises pour la

bois qui ont une durabilit naturelle suffisante et qui

ralisation de terrasses doivent rpondre de

ne doivent donc pas tre prserves. Il est

1.1

Marche,

contrenombreuses exigences techniques. La principale est

conseiller de choisir pour des terrasses des bois de

marche,

listel

et

limon

sans aucun doute la durabilit du bois. Etant donn

classe de durabilit I ou II (pour de plus amples

que

le

bois

est

expos

aux

intempries

sans

aucune

explications ce sujet, voir le Classeur Bois de lasbl

La marche (1) est la

protection

et

quil

reste

souvent

humide

pendant

de

BOIS).

partie horizontale sur

laquelle on pose le pied

pour monter ou descendre lescalier. La

contremarche (2) est la

partie verticale entre

deux marches conscutives dun escalier

ferm. Le listel (3) est Figure 1

une pice moulure Les lments dun esapplique endessous calier :

du nez de la marche.

1. Marche

11. Balustres

2. Contremarche

12. Poteaux

3. Listel

13. Poteaux de dpart

4. Limon

14. Crosses

5. Logements

6. Plan de marche 15. Limon tranant

7. Nez de marche 16. Palier de repos

17. Vole

8. Marche royale

18. Marche palire

9. Garde-corps

10. Main courante 19. Garde-carreau

FICHE TECHNIQUE 8

1

1

WTCB - CSTC

Le limon (4) est un lment inclin de lescalier supportant les

extrmits des marches. Le limon la franaise est entaill de

faon obtenir des logements (videments ou entailles) (5)

dans lesquels sembotent les marches, les contremarches et

les listels. Dans lescalier langlaise ou escalier crmaillre, par contre, les marches ne sont plus encastres

dans des logements, mais reposent sur des limons dcoups en dents de scie (voir fig. 2).

loin) ou entre des garde-corps. Elles peuvent aussi tre

assembles pour constituer un limon entier. Le fil du bois suit

le sens longitudinal de la pice.

Les crosses (14) sont des raccords entre limons, qui remplacent le poteau ou la colonne; ce sont parfois des pices

finement ouvrages. Le fil du bois est vertical.

Les courbes sont utilises pour assurer la continuit du limon

ou du garde-corps; les crosses servent, quant elles, parfois

assembler des limons.

1.4 Limon tranant, palier de repos, vole, marche palire et

garde-carreau (fig. 1)

Figure 2

Le plan de marche (6) est la face suprieure plane et

horizontale dune marche. Le nez de la marche (7) est la partie

situe lavant de la marche. La premire marche, souvent

plus grande que les autres, est dite marche de dpart ou

marche royale (8); elle est parfois excute en matriau

pierreux (pierre, marbre, bton poli, ...).

1.2 Garde-corps, poteau et colonne

FICHE TECHNIQUE 8

Belgian Woodforum

Le garde-corps ou balustrade (9) est destin la scurit des

personnes empruntant lescalier. Il constitue souvent un

lment dcoratif important de lescalier. Le garde-corps se

compose dune main courante (10) et de balustres ou

fuseaux (11) assembls au limon ou aux marches intervalles rguliers. On peut aussi construire la balustrade

avec des panneaux en bois, des lments en verre ou en fer

forg.

Les deux extrmits dune vole descaliers sont souvent

pourvues, en gnral du ct du jour, de poteaux ou

bourdons (12). Le poteau de dpart (13) est celui qui se situe

au pied de lescalier. Dans lescalier vis ou colimaon, le

poteau est remplac par une colonne ou noyau central, qui

supporte lextrmit la plus troite des marches (collet).

1.3 Courbes et crosses

Le limon horizontal longeant le jour du palier est appel limon

tranant (15); lorsque les rives de la trmie ou du palier sont

munies dun revtement en bois qui reoit le pied des

balustres du garde-corps longeant le palier, on peut considrer ce revtement comme un limon tranant.

Le palier de repos ou repos (16) est un lment surface

horizontale plus large que la marche, qui relie deux voles

descalier.

Une vole (17) est une suite ininterrompue de marches

balances ou non, situe entre deux planchers, entre un

plancher et un palier ou entre deux paliers.

La marche palire ou plaquette darrive (18) est la dernire

marche dun escalier ou dune vole descalier, dont la face

suprieure est situe au mme niveau que le plancher ou le

palier.

Le garde-carreau (19) est un raccord entre le bord du palier

et la premire contremarche de la vole descalier suivante

(dans le sens de la monte); elle est situe dans le mme plan

que le palier.

Hauteur de marche et giron

Les dimensions des diffrents lments dun escalier ne sont

pas choisies au hasard, mais rsultent dun calcul visant

Figure 4

Hauteur de la marche, giron, nez, pas, pente de lescalier et

ligne de pente.

H: Hauteur de la marche

G: Giton

: pente de lescalier, exprime en degrs

1. Nez de marche

2. Pas

3. Pente de lescalier

4. Ligne de pente

Les courbes (voir fig. 3) sont des lments de limon cintrs

qui assurent la transition entre deux limons de jour conscutifs, entre un limon de jour et un limon tranant (voir plus

Figure 3

Limons courbes dans un

escalier hlicodal.

garantir lutilisateur un maximum de confort et de scurit.

La hauteur de la marche (H, en mm) est la distance verticale

qui spare la surface de deux marches conscutives. Le

giron (A, en mm) est la distance horizontale entre deux

contremarches conscutives ou entre le nez de deux marches successives. Il est mesur sur la ligne de foule (voir

fig. 4).

La ligne de foule figure la trajectoire la plus probable des

pas dune personne circulant dans un escalier. Cest gnralement sur cette ligne quon mesure le giron des

marches (voir plus loin).

Le choix judicieux, selon lespace disponible, de la hauteur

des marches et de leur giron facilite le parcours de lescalier

et diminue le risque de chute, en particulier la descente. Un

giron suffisamment grand offre une bonne surface dappui

pour le pied et permet de descendre lescalier sans risquer

de glisser sur le nez des marches.

Le tableau 1 indique quelques dimensions courantes pour la

hauteur des marches et leur giron, en fonction de la

destination du btiment et de lutilisation de lescalier.

Tableau 1 Dimensions courantes pour la hauteur des

marches et le giron (en mm)

Type descalier

Escalier de btiments publics

Escalier central dun immeuble dhabitation

Escalier de cave ou de comble

Echelle de meunier, escalier de tour

Hauteur de

marche

160-170

170-190

180-200

220-230

Giron

250-280

200-260

180-240

140-160

Pour des maisons dhabitation disposant de peu despace

pour le passage de lescalier, les dimensions courantes de la

hauteur des marches et du giron sont, par exemple, de

175/240 ou 185/220. Les escaliers vis possdent gnralement entre 12 et 20 marches ayant une hauteur de 180

200 mm et formant des triangles.

Nez des marches

Pour faciliter le parcours de lescalier, les marches sont

superposes de faon former saillie sur le nu de la

contremarche; cette saillie est appele nez de marche.

Dans un escalier courant, la grandeur du nez est fonction de

celle du giron au droit de la ligne de foule et varie de 30 mm

pour les marches larges maximum 50 mm pour les

marches troites.

Dans un escalier trs raide (hauteur des marches 200 mm),

un nez de marche trop important constitue un danger, car le

pied peut y rester accroch lors de la monte.

Le nez de marche empche galement le talon de buter sur

la contremarche lors de la descente.

4

Belgian Woodforum

FICHE TECHNIQUE 8

Pente de lescalier

La pente de lescalier est fonction de la hauteur de la marche

et de son giron. Elle dtermine donc linclinaison de lescalier

sur la ligne de foule.

La ligne de pente est laxe imaginaire le long duquel on

mesure la pente de lescalier.

Lescalier courant prsente un angle dinclinaison situ entre

20 et 45. La pente des escaliers servant de voies dvacuation en cas dincendie ne peut excder 37 (ceci ne

concerne pas les maisons unifamiliales).

Marches balances, zone de rampe,

emmarchement et jour

Dans une vole descalier tournant, les marches sont gnralement balances, de sorte que lavant de la marche

suprieure nest plus parallle celui de la marche infrieure

(fig. 5). Pour tablir le balancement, les menuisiers appliquent

Figure 5. - 1. Ligne de foule, 2. marches balances, 3. coin

coup et 4. jour.

Hauteur dtage, tendue de lescalier,

chappe et reculement (fig. 6)

La hauteur dtage (dun plancher lautre) est la distance

verticale entre le niveau fini de deux tages successifs.

Ltendue de lescalier est la distance horizontale occupe

par un escalier aprs sa pose.

Pour dterminer lencombrement de lescalier, lauteur de

projet doit galement tenir compte du reculement, de

lchappe au droit de la ligne de foule et des baies

extrieures se trouvant dans la cage descalier.

Module du pas

Les pas dune personne normale circulant sur une surface

horizontale ont une longueur denviron 0,60 m. Plus la surface

tend sincliner, plus la longueur des pas diminue. Ces

principes sont la base du rapport entre la hauteur de

marche (H) et le giron (G), prconis pour la conception dun

escalier facilement praticable, soit:

2H + G = 600 30 mm.

Ce rapport, parfois appel module ou valeur du pas (M), varie

donc en principe entre 570 et 630 mm.

Dans le cas descaliers peu utiliss, le module du pas pourra

scarter davantage des valeurs recommandes ci-avant.

Ainsi, lescalier dun grenier, par exemple, aura un giron plus

court et sera plus raide quun escalier assurant une fonction

centrale dans le btiment.

une mthode de calcul gomtrique assurant la rpartition

harmonieuse de marches (pour plus de dtails, voir NIT 198).

Les escaliers marches balances sont galement appels

escaliers balancs, bien que seules certaines marches

soient concernes par ce mouvement.

Un coin coup est ralis en coupant langle extrieur dun

escalier ( quartier) tournant.

Le jour de lescalier ou puits est lespace libre, vu en plan,

compris entre le limon tranant et le limon rampant ou entre

les limons rampants. Cet espace est inexistant dans les

escaliers noyau et dans certains escaliers droits palier de

repos.

Figure 6. - 1. Hauteur dtage, 2. tendue de lescalier,

3. reculement et 4. chappe.

Scurit dutilisation

8.1 Gnralits

Lauteur du projet prendra les mesures propres garantir la

scurit des utilisateurs. Ltablissement des critres est

bas sur un comportement raisonnable et responsable des

utilisateurs ou, sil sagit denfants, des personnes charges

de veiller leur scurit.

Un escalier sr est ais parcourir et est convenablement

clair. Il doit en outre procurer un sentiment de scurit lors

de la marche.

Il existe des spcifications en ce qui concerne les exigences

poses au garde-corps (voir STS 54 et Note dInformation

technique 198). En gnral, le garde-corps assure la scurit

des personnes contre les risques de chute.

8.2 Eclairage

Une bonne visibilit contribue assurer la scurit dans un

escalier. Bien que ce critre puisse difficilement sexprimer

par le biais dune prescription, il est souhaitable de tenir

compte, ds le stade du projet et lors du choix du type

descalier, de lincidence lumineuse dans la cage descalier.

Lclairage des escaliers ferms encloisonns dans une

cage peut tre amlior par un accroissement du jour.

Les escaliers ouverts sont plus lumineux, mais ils sont

dangereux pour certains utilisateurs (comme les enfants) ou

crent un sentiment dinscurit lors de la monte (personnes ges, par exemple). De plus, dans les btiments

publics, les hpitaux et les coles en particulier, le risque de

chute de rcipients en verre ou dautres objets durs est accru

en raison du vide laiss entre les marches.

8.3 Choix de la hauteur de la marche et du giron

Lauteur du projet tiendra compte du danger potentiel que

reprsente, par exemple, un giron trop troit lors de la

descente de lescalier, surtout lorsque les marches sont

balances. Cest pour le mme motif quun escalier ne peut

prsenter une pente trop raide.

8.4 Emmarchement ou largeur libre

Dans une habitation, la largeur de lescalier est gnralement

de 0,8 1 m; elle peut tre moindre pour un escalier peu

frquent, comme celui menant la cave ou au grenier. Les

escaliers troits prsentent videmment linconvnient de

rendre malais le transport dobjets encombrants.

8.5 Palier

Pour pouvoir monter un escalier sans fatigue, on limite en

gnral une vole 17 marches. Les escaliers comptant plus

de 17 marches sont interrompus, selon le cas, par un ou

plusieurs paliers. Les escaliers lents ( faible pente), o les

marches sont basses et profondes (comme dans les btiments publics, par exemple), peuvent comporter un plus

grand nombre de marches par vole.

8.6 Parachvement du plan de marche

Les marches cires ou imprgnes dhuile prsentent plus

de risques de glissade que les surfaces vernies. En Allemagne, lemploi dhuile ou de cire est interdit lorsquil sagit

de la dernire couche de finition. Lescalier peut galement

tre recouvert de tapis (chemin descalier).

Dans les btiments publics, les nez de marche sont gnralement pourvus de baguettes antidrapantes.

8.7 Synthse

FICHE TECHNIQUE 8

Belgian Woodforum

Les quelques recommandations reprises ci-aprs permettront de concevoir un escalier offrant une scurit optimale :

l on veillera ce que la cage descalier soit suffisamment

claire

l on prvoira un giron suffisant; le balancement correct des

marches permettra damliorer le confort de la marche;

l toutes les marches auront en principe la mme hauteur;

dans le cas contraire, lcart doit porter sur la marche de

dpart et ne peut tre suprieur 6 mm, sans toutefois

dpasser 2 mm entre deux marches successives;

l chaque vole possde au maximum 17 marches;

l lchappe doit tre suffisante en tout point de lescalier

(valeur recommande: 2,1 m);

l dans les btiments publics, on prescrit gnralement

lusage de baguettes antidrapantes, dont la couleur

diffre parfois de celle des marches et qui sont gnralement fixes dans les nez de marches;

l dans le cas de paliers intermdiaires dans un escalier

droit, chaque vole possde un nombre de marches

Figure 7. Escalier droit quartier tournant et palier de

repos.

Figure 8. Escalier vis ou noyau.

identiques, de prfrence pair, de faon alterner lusage

des deux pieds chaque dpart. La longueur dun palier

intermdiaire correspond au moins trois girons ou,

mieux, deux hauteurs de marche et deux girons;

l en ce qui concerne la conception et la fixation des rampes

et garde-corps, on se rfrera aux dispositions des STS 54,

qui recommandent une hauteur minimale de 0,9 m. La

hauteur minimale de la main courante par rapport au nez

des marches slve 0,75 m selon le RGPT.

Protection contre le bruit

Tant les utilisateurs du btiment que les occupants des

maisons ou des appartements voisins peuvent tre gns

Figure 9. Escalier quart tournant.

On peut recouvrir les marches dun matriau souple ou dun

tapis. Pour fixer lescalier au mur ou au plancher, lusage dun

isolant acoustique permet de crer une rupture dans la

transmission des bruits de choc.

l la rsonance: lorsque la sous-face de lescalier est munie

dun enduit ou dun revtement, on peut insrer un isolant

acoustique (laine de verre ou de roche) entre la paroi et la

finition , afin dviter un effet de rsonance.

Certaines mesures constructives lors de la mise en oeuvre

de lescalier permettent de rduire la gne sonore, sans

toutefois lliminer compltement.

Figure 10. Escalier tournant ou hlicodal.

FICHE TECHNIQUE 8

Belgian Woodforum

Escalier ferm contremarches obliques.

Escalier ouvert

Figure 11.

Mme en adoptant les mesures prcites, il nest souvent pas

possible dviter totalement le grincement des marches. Si,

nonobstant toutes les prcautions, des craquements se

produisent, ce phnomne ne peut en aucun cas tre

invoqu comme motif de refus lors de la rception de

louvrage.

par le bruit quentrane la circulation dans un escalier,

notamment :

l le craquement que louvrage produit du fait du frottement

des marches soit dans leur logement, soit des contremarches.

On peut rduire le craquement des marches en donnant une

forme bombe au-dessus des contremarches ou en plaant

une ou deux lattes verticales larrire des contremarches

entre deux marches verticales.

Toutefois, lorsque la sous-face de lescalier doit rester visible,

seul le recours des lattes dcoratives peut tre envisag.

l les bruits de choc engendrs par la circulation sur une

surface en bois et transmis au travers de louvrage et de

ses ancrages dans les murs et planchers contigus.

10

Types descaliers

Comme nous lavons voqu prcdemment, la construction

dun escalier se caractrise par une multitudes de formes et

de structures. Le choix de la forme dpend de la vue en plan

de la cage descalier et de lespace disponible. La structure,

quant elle, peut tre fonction des matriaux utiliss et des

choix esthtiques.

10.1 Forme de la vue en plan

- escaliers droits: la vue en plan est bien souvent de forme

simple; ce sont des escaliers dont la ligne de foule est une

droite, ventuellement interrompue hauteur dun palier, ou

dont la ligne de foule de la ou des voles est une droite. On

distingue lchelle de meunier droite ou biaise, lescalier

oblique simple ou double, lescalier palier intermdiaire,

lescalier quartier tournant et palier de repos et lescalier

droit palier de repos.

- escaliers vis, noyau ou en colimaon: escaliers sans jour,

dont les marches progressent autour dun noyau central

selon un plan circulaire ou polygonal

- escalier quart ou demi-tournant: escalier droit ou oblique

comportant une partie avec noyau dun seul ct, de part et

dautre ou au centre (ex. escalier quartier tournant)

- escaliers tournants ou hlicodaux, dont les marches sont

disposes en rayons autour dun ou de plusieurs jours

circulaires, elliptiques ou polygonaux; les limons sont cour-

bes et peuvent se terminer par un poteau ou une crosse.

11

Espces de bois

Les espces de bois utilises pour la construction des

escaliers doivent prsenter les caractristiques suivantes:

l rsistance leve lusure: lusure est fonction de lintensit du trafic auquel est soumis lescalier. Pour assurer

une usure uniforme des marches, on utilise un bois

structure homogne (ainsi, des espces prsentant une

trop grande disparit entre bois initial et bois final conviennent moins aux escaliers circulation intense);

Tableau 2

Principaux bois pour escaliers (masse volumique moyenne pour un taux dhumidit du bois de 15 %)

ESPECE

Chne dEurope

TEINTE

MASSE

VOLUMIQUE

MOYENNE (kg/m3)

claire

Erable dAmrique

Belgian Woodforum

FICHE TECHNIQUE 8

MOUVEMENT

700

moyen

2,0

650

moyen

2,6

2,2

Frne

700

moyen

Guatambu

800

moyen

2,3

Htre

700

moyen

2,4

Oregon/Douglas

550

moyen

2,1

Pin du Nord (*)

500

moyen

1,6

Pin sylvestre

500

moyen

1,6

Southern (yellow) pine

540

moyen

1,7

Afrormosia

700

moyen

1,7

Iroko (kambala)

650

faible

1,1

Sucupira (*)

900

moyen

2,1

Tatajuba (*)

800

moyen

2,2

Yellow balau (bangkirai) (*)

950

lev

2,9

800

moyen

2,2

800

moyen

1,9

1,3

Afzlia apa, bella, chanfuta,

lingue, pachyloba (*)

marron

acajou/rouge

Afzlia doussi (*)

Merbau (*)

800

faible

Moabi

850

moyen

1,7

Red balau

800

moyen

2,7

Azob (*)

1050

lev

3,6

Panga-panga

fonce

850

moyen

2,3

Weng

850

moyen

2,1

(*) Convient aux escaliers extrieurs; le pin du Nord et le pin

sylvestre doivent toutefois tre traits au pralable au moyen

dun procd A3 (selon les STS 04). En pratique, le yellow

balau (bangkirai) et lazob ne conviennent que pour des

escaliers extrieurs, tant donn quils peuvent subir des

mouvements importants dans une ambiance intrieure,

mme en usage externe. On conseille cependant de per-

MOUVEMENT DU BOIS (**) POUR UNE

HR DE L*AIR ENTRE 60 ET 30%

mettre un libre jeu entre les lments raliss avec ces

espces de bois.

(**) Le mouvement des menuiseries extrieures est la somme

des variations dimensionnelles du bois dans le sens radial et

tangentiel, lorsquil est soumis des fluctuations de lhumidit

relative de lair de 60 30%. Ce mouvement est faible (< 1,5%),

moyen (1,5% et 2,8%) ou lev (< 2,8%).

Figure 12. Vue en plan descaliers courants.

Belgian Woodforum

l rigidit et solidit: la rigidit du bois sexprime par son

module dlasticit E, tandis que sa solidit est fonction de

sa masse volumique moyenne. Les espces moyennement lourdes lourdes se prtent la fabrication

descaliers; elles ont en outre une duret superficielle

relativement leve, leur confrant une bonne rsistance

lusure et aux altrations de la surface par les rayures;

l peu fissiles: on arrondit gnralement les nez des marches pour viter les clats de bois;

l rtractibilit faible moyenne (entre 60 et 30% dhumidit

relative) ;

l teinte et aspect esthtiques;

l bonne aptitude lusinage, au collage (pour les lments

en lamell-coll) et bonne aptitude recevoir une finition

(lasure, vernis);

l disponibilit des pices en dimensions raisonnables.

Le tableau 2 reprend les principaux bois pouvant tre utiliss

pour des escaliers.

En ce qui concerne la qualit du bois, on se conformera aux

prescriptions des STS 04.

Les panneaux contreplaqus peuvent galement servir la

ralisation des contremarches, et exceptionnellement des

marches si le cahier spcial des charges le prescrit. Les

contremarches des escaliers servant de voies dvacuation

en cas dincendie dans les btiments levs et moyens

doivent tre en bois massif.

12

Protection et finition du bois

12.1 Escaliers extrieurs

Tous les matriaux exposs lair libre doivent tre rsistants

au gel; ils doivent en outre possder une durabilit suffisante

vis--vis du climat extrieur et des attaques ventuelles par

des champignons et des insectes.

Pour une description dtaille, voir la fiche technique sur les

terrasses en bois.

FICHE TECHNIQUE 8

12.2 Escaliers intrieurs

Lorsque la menuiserie intrieure est susceptible dtre

attaque par des insectes, il convient de traiter le bois au

moyen dun procd de prservation B, ce qui implique

lemploi dun produit B homologu (ABPB, Association belge

pour la protection diu bois). En ce qui concerne les escaliers,

une attaque par des insectes nest craindre que dans

certains cas:

l le lyctus (Lyctus spp.) peut attaquer laubier de certains

feuillus (tels le chne, lorme, le mranti ou le lauan) contenant

de grandes quantits damidon et dont le diamtre des

vaisseaux est grand; les couches daubier prsentes dans du

contreplaqu peuvent galement tre attaques par cet

insecte ;

l la petite vrillette (Anobium punctatum) sattaque surtout

laubier des rsineux et des feuillus dEurope; en gnral, le

duramen nest susceptible dtre attaqu que si le bois a t

pralablement contamin par un champignon, comme par

exemple dans le cas de meubles, lambris et lments

anciens en contact avec des murs humides ou dans les

endroits o lair ambiant est humide en permanence;

l le Ptilinus pectinicornis est un coloptre relativement

rare, connu pour creuser ses galeries dans du bois humide

provenant de certains arbres indignes comme le htre,

lorme, le charme et lrable; il sattaque aux troncs abattus et

au bois mis en oeuvre en milieu humide. Ds que le bois est

sec, tout danger dune nouvelle attaque est cart, les

conditions tant devenues dfavorables au dveloppement

de linsecte.

En ce qui concerne la finition des escaliers intrieurs, les

mmes prescriptions sont dapplication que pour la finition

des parquets (voir fiche parquets).

13

Conditions hygrothermiques

lors de la pose

Fig. 4: Exemple de construction dune terrasse sur

btiment lors de la mise en oeuvre

ne peut

pasPour

tre letrop

le terrain

ferme.

dileve. Il convient galement dviter

de fortes fluctuations

du

mensionnement

des ltaux dhumidit aprs la pose. ments, voir les figures 2 et

Le placement de la menuiserie intrieure

peut commencer

3.

lorsque larchitecte et le menuisier

jugent, de commun

1. planches

accord, que les conditions de 2.mise

en oeuvre

sont

fachevrons

(porte

maxivorables.

male 1 m pour des cheToutefois, il arrive que lon doive procder

la

pose,

mme

si

vrons de 52 x 52 mm poss

les conditions ne sont pas optimales,

afin40

decm)

ne pas devoir

tous les

diffrer dautres travaux dont lexcution

3. poutresncessite

en bois laccs

(porte

aux tages, et donc le placementmaximale

de lescalier.

ce cas,

il

4,5Dans

m pour

des

ne sera bien souvent pas possiblepoutres

dviter de

que70

des

dsordres

x 220

mm (8

se produisent ultrieurement sous

leffet

dun gonflement

ou

x 23)

poses

tous les 1 m)

dun retrait excessif du bois.

4. cailloux ou gravier

Cest pourquoi le placement des

escaliers

seffectue

de

5. film

synthtique

noir perprfrence lorsque les plafonnages

for sont termins et suffisamment secs, et aprs la pose6.des

vitrages.

couche de bitume renDe bonnes conditions hygrothermiques

lintrieur syndu

force ou membrane

btiment et un taux dhumidit correct

du bois lors de la pose

thtique

sont essentiels pour garantir la stabilit

dimensionnelle

7. couche

de mortierdes

en

lments dun escalier.

pente

Le taux dhumidit dquilibre du8.bois

lors de la pose sera

maonnerie

diffrent selon que les lieux de mise

en oeuvre en

sont

chauffs

9. fondations

bton

maiou non. Le tableau 3 indique les valeurs

recommandes

pour

gre

le taux dhumidit du bois dans les deux cas.

Le moment o seffectue la pose de la menuiserie intrieure

peut avoir une grande influence sur la qualit finale de

louvrage. Lhumidit relative de lair qui rgne dans le

commencera alors rouiller partir de cet endroit. Il est ds

lors recommand de toujours utiliser des vis en acier

inoxydable.

Suite au gonflement du bois, des tensions considrables

bTableau

3 Taux

dquilibre

boisttes

lors de

de la

peuvent

parfois

sedhumidit

produire dans

les vis.duLes

vispose (NIT 166)

Institut belge de normalisation, NBN B 03-001

peuvent ainsi se rompre. Les tensions seront plus importantes

Principes gnraux de dtermination de la scurit

suivant que le bois gonfle davantage et que sa rsistance la

et de laptitude au service des structures. Bruxelles,

compression est plus leve (par ex. dans le cas de lazob).

e dition, 1988.

IBN, 2DHUMIDITE

(C)dhumidit

HUMIDITE

DU TAUX MOYEN

LOde

CAU

X bois, il faut veiller

TEMPERATURE

Pour

tels

ce que le taux

initial RELATIVE TAUX

DE

L

A

IR

(%)

BOIS

(%)

DHUMIDITE DU

ne soit pas infrieur 15% et/ou dserrer quelque peu les

BOIS (%)

vis aprs quelles aient t serres.

asbl BOIS, Fiches techniques despces de bois.

Non chauffs

10-20

45-65

8-12

10

1995.

BIBLIOGRAPHIE

20

Finition des terrasses en bois

Si le bois est expos sans protection au rayonnement solaire,

la couche extrieure, dune paisseur microscopique, se

dcomposera sous cette profusion continuelle de lumire: le

bois prendra une teinte gristre. Dans les rgions o lair est

fort pollu, la teinte peut tre plus sombre que le gris argent

normal, suivant le degr de pollution de lair. Le grisonnement

du bois peut uniquement tre vit en appliquant sur le bois

une couche qui arrte les rayons UV. Cette couche doit tre

pigmente. Un vernis transparant narrte pas les rayons UV.

Le bois sous la couche de vernis va alors se dgrader, et le

vernis adhrera donc moins bien et scaillera.

Il est toutefois fort difficile de garder la couche de finition dune

terrasse en bon tat. En effet, lon passe du jardin la terrasse,

lon dplace des meubles, etc. Ds lors, dans presque tous les

cas il est conseiller de ne pas appliquer de couche de finition

et de laisser le bois grisonner.

En ce qui concerne lapplication dhuiles, les avis sont

partags. En tout cas, lutilisation dhuiles vgtales pures est

dconseiller. Celles-ci peuvent en effet servir de sol nourricier

pour des micro-organismes indsirables.

Ce qui prcde dmontre, quil est relativement simple de

raliser une terrasse en bois. Si lon choisit une espce de bois

approprie et si lon respecte les principes de construction, le

succs est assur.

Belgian Woodforum

FICHE TECHNIQUE 8

30-50

Centre de Formation Bois (CFB)

Chausse dAlsemberg 830

1180 Bruxelles

Tl. 02/332.23.63

2

3

4

5

6-10

8

Ministre

des

Communications

et

de

lInfrastructure. STS 31 Charpenterie. Bruxelles,

MCI, Spcifications techniques unifies, 1990.

Salomez L. Bois de structure: quelle qualit?

Bruxelles, Centre scientifique et technique de la

construction, CSTC-magazine, t 1994.

Van den Bossche T. et Lejeune G., La ralisation de

terrasses en bois, Centre Scientifique et Technique

de la Construction, CSTC magazine, automne

1994.

Publication caractre technique visant diffuser des

informations sur le matriau bois et ses applications. La

reproduction ou la traduction, mme partielles, de la prsente brochure nest autorise quavec le consentement

crit de lditeur responsable.

Centre

Interfdral

dInformation sur le Bois (asbl

BOIS)

Rue Royale 109-111

1000 Bruxelles

CSTC

Centre Scientifique et technique de la

Construction (CSTC)

Rue de la Violette 21-23

Prix: 100

1000 Bruxelles

Tl.: 02/502.66.90

fr.

asbl BOIS, 1996

Chauffs

Le Belgian WOODFORUM a t cr linitiative de lensemble de la filire belge du

bois. Il a pour mission de promouvoir, au sens le plus large du terme, le bois et les

produits base de bois. Il souligne les nombreuses raisons qui justifient le choix du

bois et met disposition de chacun toute linformation ncessaire son bon usage.

www.woodforum.be

Vous aimerez peut-être aussi

- Métré Batiment ExcelDocument6 pagesMétré Batiment ExcelAdam El'merzouki50% (2)

- Terminologie Charpente Métallique DECM M17Document8 pagesTerminologie Charpente Métallique DECM M17Neo PacifistaPas encore d'évaluation

- Fiche TD EscalierDocument29 pagesFiche TD EscalierYousra Allag100% (1)

- Série Sur Les PannesDocument3 pagesSérie Sur Les PannestoufikPas encore d'évaluation

- Les EscaliersDocument22 pagesLes EscaliersMohamadou NdjiddaPas encore d'évaluation

- Mini Projet BADocument17 pagesMini Projet BAHamila HusseinPas encore d'évaluation

- La Terminologie en Construction MétalliqueDocument5 pagesLa Terminologie en Construction MétalliqueSamassi AdamsPas encore d'évaluation

- Calcul Des Éléments Tendus (Traction Simple) Serie 3 de CMDocument13 pagesCalcul Des Éléments Tendus (Traction Simple) Serie 3 de CMMi RaPas encore d'évaluation

- Caractrisques Gomtriques Des SectionsDocument12 pagesCaractrisques Gomtriques Des SectionsLouc IngPas encore d'évaluation

- TD3 Etude D'une Poutre-EleveDocument15 pagesTD3 Etude D'une Poutre-EleveMuscadin MakensonPas encore d'évaluation

- Cours Mecanique RDM BTSDocument29 pagesCours Mecanique RDM BTSAbdelwahad Saghrouchni100% (1)

- Correction D'examen Final CMDocument2 pagesCorrection D'examen Final CMCara mellaPas encore d'évaluation

- Monographie 4 Dessins D'armatures Des Ossatures en Béton ArméDocument10 pagesMonographie 4 Dessins D'armatures Des Ossatures en Béton ArméTOVIHO SessinouPas encore d'évaluation

- Les SemellesDocument6 pagesLes SemellesMBEMBAPas encore d'évaluation

- Corrige E7Document3 pagesCorrige E7danemsalPas encore d'évaluation

- SKILLS M09F Treillis - Partie 1 v2Document83 pagesSKILLS M09F Treillis - Partie 1 v2Dolly Jese Rabemanantsoa0% (1)

- Systèmes Porteurs Des Bâtiments Métalliques5 PDFDocument9 pagesSystèmes Porteurs Des Bâtiments Métalliques5 PDFNasreddine archiPas encore d'évaluation

- s8 4 Fondations (BTS) FiniDocument6 pagess8 4 Fondations (BTS) Finiotmane bekkaliPas encore d'évaluation

- Exposer Sur Les Toitures LegersDocument13 pagesExposer Sur Les Toitures LegersLuc MillerPas encore d'évaluation

- Cao Dao l2 Session2Document5 pagesCao Dao l2 Session2TOUREPas encore d'évaluation

- Expose Sur Les EscaliersDocument13 pagesExpose Sur Les EscaliersCheikh NiangPas encore d'évaluation

- Different Types de MursDocument4 pagesDifferent Types de MursMOHAMED LAUREN MBALLOPas encore d'évaluation

- Organigramme Assemblage Par GoussetDocument2 pagesOrganigramme Assemblage Par GoussetJessica Pittman100% (1)

- Cours Cao RsaDocument34 pagesCours Cao RsaMartial NdePas encore d'évaluation

- Les Poutres 1Document7 pagesLes Poutres 1Bader Edd100% (1)

- Projet de Construction MétalliqueDocument40 pagesProjet de Construction MétalliqueNaima NaPas encore d'évaluation

- Bac3 Cours de Calcul Des StructuresDocument22 pagesBac3 Cours de Calcul Des StructuresDeutMbPas encore d'évaluation

- L3-GC-Construction Métallique Cours 5Document7 pagesL3-GC-Construction Métallique Cours 5Tarike ZohirPas encore d'évaluation

- COFFRAGESDocument35 pagesCOFFRAGESSteve LeroyPas encore d'évaluation

- PoutresDocument8 pagesPoutresSaint-paul WawehPas encore d'évaluation

- Escalier PfeDocument10 pagesEscalier PfeBadra Ali SanogoPas encore d'évaluation

- Calcul Des Escaliers - WatermarkDocument11 pagesCalcul Des Escaliers - WatermarkGuillaume HOUNAKEPas encore d'évaluation

- RDM Flambement PDFDocument29 pagesRDM Flambement PDFBenjaminhuynh08Pas encore d'évaluation

- Rapport CM (Amal Et Maissa) FinalDocument39 pagesRapport CM (Amal Et Maissa) FinalMaissa MejdoubPas encore d'évaluation

- Calcul EscalierDocument53 pagesCalcul EscalierIslem MachraouiPas encore d'évaluation

- Cours Gros Oeuvre - 1Document60 pagesCours Gros Oeuvre - 1Mehdi sidimed Ahmed lhadjPas encore d'évaluation

- SX015a FR EU PDFDocument17 pagesSX015a FR EU PDFBleriPas encore d'évaluation

- Caisson HavéDocument5 pagesCaisson HavéAhmed ELPas encore d'évaluation

- Corrigé Efm m18 2018-2019 Tsbecm v1-1Document5 pagesCorrigé Efm m18 2018-2019 Tsbecm v1-1tagolla tvPas encore d'évaluation

- Les CoffragesDocument6 pagesLes CoffragesN'ganmaPas encore d'évaluation

- Charpente Métallique Chap3Document18 pagesCharpente Métallique Chap3Moulay ZoubirPas encore d'évaluation

- 6-Assemblages 2Document1 page6-Assemblages 2ZeroualPas encore d'évaluation

- Cours Escaliers 2018Document19 pagesCours Escaliers 2018saidPas encore d'évaluation

- Dimensionnement en CisaillementDocument2 pagesDimensionnement en CisaillementAIB Meriem MalikaPas encore d'évaluation

- Projet de Fin D'etudeDocument300 pagesProjet de Fin D'etudeStéphane Fotsing100% (1)

- Ouvrages Métalliques PDFDocument29 pagesOuvrages Métalliques PDFAbdoul Fatao le duce TarnagdaPas encore d'évaluation

- Application 3 2015 Corrigé-1Document11 pagesApplication 3 2015 Corrigé-1Rozi TalhaPas encore d'évaluation

- Calculs ConstructionDocument6 pagesCalculs ConstructionBFPas encore d'évaluation

- ArmaturesDocument12 pagesArmaturesKhaled BoudiaPas encore d'évaluation

- TP MaçonnerieDocument19 pagesTP MaçonnerieEl Hor AminePas encore d'évaluation

- GCAlgerie.com(235)Document292 pagesGCAlgerie.com(235)Christ DayongPas encore d'évaluation

- Note de Calcul Porte À FauxDocument1 pageNote de Calcul Porte À FauxYahya JanatiPas encore d'évaluation

- BétonnièresDocument8 pagesBétonnièresOmar RhalidPas encore d'évaluation

- RDM CoursDocument116 pagesRDM Coursmehdi HEDDAJPas encore d'évaluation

- L'études Des Éléments SecondaireDocument34 pagesL'études Des Éléments SecondaireAmine AmiratPas encore d'évaluation

- Les carnets de construction et vol du cerf-volant: envie de voler plus hautD'EverandLes carnets de construction et vol du cerf-volant: envie de voler plus hautÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- EscalierDocument17 pagesEscalierAbdou Oukebdane OuahidPas encore d'évaluation

- Com-200810-001201 Doc AppDocument8 pagesCom-200810-001201 Doc AppQuentin MoricePas encore d'évaluation

- Chateaux de La LoireDocument8 pagesChateaux de La LoireAlex TeoPas encore d'évaluation

- Cours - Ossature Metallique - Procedes Generaux de ConstructionDocument4 pagesCours - Ossature Metallique - Procedes Generaux de ConstructionsaidnowPas encore d'évaluation

- CPT Chiali Tube AssainissementDocument8 pagesCPT Chiali Tube AssainissementHired MohamedPas encore d'évaluation

- Cours Fondations Des Ouvrages PH Reiffsteck 2009-2010Document80 pagesCours Fondations Des Ouvrages PH Reiffsteck 2009-2010lagrange100% (1)

- A Vendre Cause Depart - ContactDocument8 pagesA Vendre Cause Depart - ContactEmilie PleuvretPas encore d'évaluation

- Contrôle Non Destructif Du BétonDocument14 pagesContrôle Non Destructif Du BétonEl'hadi Tahraoui75% (4)

- 2-b 1.5 - Types de Fondations & Consolidations de Terrains - Les Techniques de FondationsDocument46 pages2-b 1.5 - Types de Fondations & Consolidations de Terrains - Les Techniques de Fondationsabdou100% (1)

- GNR BinomeDocument33 pagesGNR Binomejjespadas0% (1)

- Les PontsDocument47 pagesLes PontsÖthmànè BencheikhPas encore d'évaluation

- Carrieres - Wilaya TiaretDocument4 pagesCarrieres - Wilaya TiaretKhalifa KhelifaPas encore d'évaluation

- Méthodes ConfortativesDocument6 pagesMéthodes ConfortativesMï MïPas encore d'évaluation

- TD - Intro Descente de Charge - CorrigeDocument2 pagesTD - Intro Descente de Charge - Corrigeabdelhadi ahzab100% (2)

- Musique Minimaliste-Dossier - HiDA PDFDocument1 pageMusique Minimaliste-Dossier - HiDA PDFMarie-Laure JegerlehnerPas encore d'évaluation

- L1 Type PontsDocument3 pagesL1 Type PontsIdrissa Abdoulmalick RabdoPas encore d'évaluation

- Poutrelles Precontraintes - PrensolandDocument26 pagesPoutrelles Precontraintes - Prensolandprensoland100% (1)

- Registre de SecuriteDocument9 pagesRegistre de Securitecpimont100% (1)

- Cou VertureDocument67 pagesCou VerturegelpaylasPas encore d'évaluation

- Courant de C-C-PROFDocument8 pagesCourant de C-C-PROFFarid AfifiPas encore d'évaluation

- CH 2 Pression Par Solide Ve 1Document4 pagesCH 2 Pression Par Solide Ve 1ssgPas encore d'évaluation

- Gâcher Du Béton À La BétonnièreDocument2 pagesGâcher Du Béton À La BétonnièreousmPas encore d'évaluation

- Fascicule 65 PréfabricationDocument8 pagesFascicule 65 PréfabricationAnonymous bVFHovPas encore d'évaluation

- I1f0214 PDFDocument3 pagesI1f0214 PDFHicham NizarPas encore d'évaluation

- Axe A''Document3 pagesAxe A''Noubir El AmraniPas encore d'évaluation

- 1-Calcul Des IkDocument11 pages1-Calcul Des IkAyou Ham100% (1)

- 4 - SieMatic BeauxArts. 01 PDFDocument36 pages4 - SieMatic BeauxArts. 01 PDFAMIROCHEPas encore d'évaluation

- BétonDocument27 pagesBétonHicham Benkihoul100% (1)

- Page-29 MazeauDocument2 pagesPage-29 Mazeauأحمد أمين العلويPas encore d'évaluation

- Trame Visite Du Jour 08-03-2018 QSEDocument27 pagesTrame Visite Du Jour 08-03-2018 QSEKarim HRPas encore d'évaluation