Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

PPN Informatique 256097

Transféré par

semamumcuTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

PPN Informatique 256097

Transféré par

semamumcuDroits d'auteur :

Formats disponibles

PPN DUT Informatique 2013

Diplme Universitaire de Technologie INFORMATIQUE

Programme Pdagogique National

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 1/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Sommaire

Sommaire......................................................................................................................................................................2 1. 2. a. b. c. Objectifs de la formation........................................................................................................................................3 Rfrentiel dactivits et comptences..................................................................................................................3 Mtiers, activits et comptences.....................................................................................................................3 Qualits cls du diplm...................................................................................................................................3 Tableau des activits et des comptences.......................................................................................................4 Famille dactivits n1 : analyse, dveloppement, diagnostic et support du logiciel .............................................4 Famille dactivits n2 : Administration, gestion et exploitation de parc, assistance technique des utilisateurs, clients, services .....................................................................................................................................................5 3. a. Organisation gnrale de la formation ..................................................................................................................6 Descriptif de la formation ..................................................................................................................................6 Public vis..............................................................................................................................................................6 Semestres, units denseignement, modules, parcours .......................................................................................6 Champs disciplinaires ............................................................................................................................................7 Intituls des units denseignement par semestre ................................................................................................8 Tableau des champs disciplinaires des modules ..................................................................................................8 b. c. d. e. f. 4. a. b. c. d. Tableau synthtique des modules et des UE par semestre .............................................................................9 Stage et projets tutors...................................................................................................................................11 Projet Personnel et Professionnel ..................................................................................................................12 Orientations pdagogiques, pdagogie par la technologie ............................................................................12 Prise en compte des enjeux actuels de lconomie........................................................................................13 Description des modules de formation ................................................................................................................15 Semestre 1......................................................................................................................................................15 Semestre 2......................................................................................................................................................28 Semestre 3......................................................................................................................................................42 Semestre 4......................................................................................................................................................57

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 2/67

PPN INFORMATIQUE 2013

1.

Objectifs de la formation

Les dpartements Informatique des IUT forment les professionnels qui participent la conception, la ralisation et la mise en uvre de solutions informatiques correspondant aux besoins des utilisateurs. Le technicien suprieur en informatique exerce son activit dans les entreprises et organisations : socits de service en ingnierie informatique (SSII), tlcommunications, banques, assurances, grande distribution, industries, services publics, diteurs de logiciels, etc. Il met ses comptences spcialises en informatique (Web, mobile, embarque, gestion, etc.) au service des fonctions des entreprises ou administrations (production industrielle, finance, comptabilit, ressources humaines, logistique, etc.). Les activits du titulaire du DUT Informatique sont trs diverses et correspondent au cycle de vie des logiciels : partant de la demande du client, il assiste le concepteur dapplications informatiques dans la phase danalyse du projet ; il dveloppe les logiciels, en assure la validation, le suivi et la maintenance ; il paramtre et adapte des progiciels ; il rdige les documentations techniques des logiciels ; il dveloppe, installe, administre et maintient les systmes et rseaux informatiques.

lissue de la formation, linformaticien diplm assure ses missions de manire autonome. Il peut tre, dans le cas dun service ou dune entreprise de taille importante, sous la direction dun chef de projet.

2.

Rfrentiel dactivits et comptences

a. Mtiers, activits et comptences

Les comptences acquises lissue de la formation permettent au technicien suprieur doccuper un emploi dinformaticien, selon ses aptitudes et ses choix personnels, centr sur deux familles dactivits : Famille dactivits n1 : analyse, dveloppement, diagnostic et support du logiciel Fiche ROME M1805 tudes et dveloppement informatique Famille dactivits n2 : administration, gestion et exploitation de parc, assistance technique des utilisateurs, clients, services Fiche ROME M1801 - Administration de systmes d'information et M1810 - Production et exploitation de systmes d'information

b. Qualits cls du diplm

Les titulaires du DUT Informatique sont comptents sur le plan technologique et mthodologique, connaissent l'environnement socio-conomique dans lequel ils exerceront leur profession, possdent une bonne culture gnrale, sont aptes la communication, y compris en langue anglaise, et sont sensibiliss la veille technologique. Les comptences en informatique sont fondes, la fois, sur des enseignements thoriques solides, des travaux pratiques utilisant les technologies les plus modernes, des projets proches des situations industrielles et un stage dau moins 10 semaines au semestre 4. Le titulaire du DUT Informatique dispose de plus de comptences en matire de raisonnement et de modlisation mathmatiques, en conomie et gestion des entreprises et des administrations, en expression-communication et en langue anglaise. Ainsi, avec ses acquis en informatique, sa connaissance du fonctionnement des entreprises, ses capacits communiquer de faon orale ou crite en situation professionnelle, avec un niveau danglais au moins suffisant pour travailler dans un environnement anglophone, le titulaire du DUT dispose dune formation solide lui permettant de dmarrer sa vie professionnelle en occupant un emploi de technicien suprieur dans lune des deux grandes familles dactivits (cf. Fiches ROME indiques) dtailles dans la suite de ce document.

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 3/67

PPN INFORMATIQUE 2013

c. Tableau des activits et des comptences

Famille dactivits n1 : analyse, dveloppement, diagnostic et support du logiciel

Activits de base FA1-A Analyse informatique d'une solution Comptences de base (tre capable de) Analyser les besoins du client, de l'utilisateur et constituer le cahier des charges fonctionnel (spcifications, dlais, cots, etc.) Analyser les problmes techniques, fonctionnels et proposer des correctifs, des mises en conformit techniques, etc. laborer et rdiger des spcifications techniques de l'application informatique Contribuer l'valuation des charges, des risques et des moyens (budgets temps, personnels, cots, etc.) et planifier la ralisation d'une commande, d'un projet informatique Contribuer la slection des fournisseurs/prestataires Contribuer la ngociation des conditions du contrat et contrler la ralisation de l'intervention, des produits, etc. FA1-B Conception technique d'une solution Informatique Concevoir et raliser une maquette de prsentation Dterminer des choix d'architecture logicielle et dinfrastructure et slectionner les technologies : matriels, logiciels, configurations Raliser une documentation technique Concevoir une application en lien avec une base de donnes Contribuer la slection des composants informatiques (progiciels, bases de donnes, dveloppements spcifiques, etc.) FA1-C Ralisation dune solution informatique Dvelopper une application en lien avec une base de donnes Implmenter la solution avec les langages et technologies retenus Intgrer des composants informatiques (progiciels, bases de donnes, dveloppements spcifiques, etc.) Adapter et paramtrer des Progiciels de Gestion Intgrs (PGI / ERP Enterprise Resource Planning) Contribuer la supervision et la coordination des ralisations, tudes ou dveloppements informatiques (collaborateurs, soustraitants) FA1-D Tests de validation dune solution informatique Concevoir des tests Dfinir et raliser des phases et procdures de tests techniques et fonctionnels de programmes et dapplications informatiques Accompagner le processus pendant la validation FA1-E Exploitation et maintenance dune solution informatique Mettre en production de solutions logicielles dans un environnement d'exploitation (serveurs, postes de travail, systmes d'exploitation) Raliser la documentation de production du logiciel Participer la formation des utilisateurs Maintenir une application Participer au support technique Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ Page 4/67

PPN INFORMATIQUE 2013

FA1-F laboration de diagnostics quantitatifs et qualitatifs, support technique du logiciel

Mettre en place des outils de compte-rendu (reporting) Veiller une bonne utilisation des bases de connaissances Aider l'identification et l'analyse des dysfonctionnements dcrits par des utilisateurs incidents ou

Dfinir des procdures pour mettre en place le processus dassistance Optimiser les procdures d'assistance Manager et animer un groupe de support technique Coordonner les projets dassistance Collecter des informations permettant de faire voluer l'environnement technologique ou les fonctionnalits logicielles Analyser la qualit de services rendus aux utilisateurs Contribuer la conduite du changement

Famille dactivits n2 : Administration, gestion et exploitation de parc, assistance technique des utilisateurs, clients, services

Activits de base FA2-A Administration de systmes, de logiciels et de rseaux Comptences de base (tre capable de) Administrer un systme ( temps partag ou transactionnel, embarqu, messagerie, multiprocesseurs, rseau, site Web, SGBD (systme de gestion de bases de donnes), SIAD (systme dinformation et daide la dcision) Raliser des interventions de tlmaintenance d'quipements d'utilisateurs Mettre en place les procdures techniques d'exploitation, d'utilisation et de scurit des quipements informatiques Mettre en uvre des outils d'aide la surveillance, la scurit et l'exploitation des quipements informatiques Attribuer et mettre disposition des ressources logiques et matrielles de rseaux (allocation, rallocation) Dfinir et suivre des droits d'accs en fonction des caractristiques des utilisateurs ou des services Analyser et talonner des performances du systme d'information et prconiser des mesures d'amlioration de la qualit et de la scurit Identifier, diagnostiquer les dysfonctionnements, incidents, nonconformits et mettre en uvre les mesures correctives Conseiller et assister des quipes de dveloppement, de production informatique ou utilisateurs dans le choix et la mise en uvre de solutions techniques Contribuer au suivi et l'actualisation de la configuration et de l'architecture des systmes d'informations Contribuer la slection et l'installation des informatiques (logiciel, matriel, etc.) Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ quipements

Page 5/67

PPN INFORMATIQUE 2013

FA2-B Conseil et assistance technique des utilisateurs, clients, services

Ordonnancer le droulement des travaux et mettre en uvre des traitements Installer et intgrer du matriel (station, quipement rseau, priphriques, etc.) dans l'environnement de production et configurer des ressources logiques et physiques Contrler et analyser le droulement des travaux et du fonctionnement des systmes, des rseaux, des outils et priphriques Grer la scurit Superviser et vrifier l'tat des ressources informatiques, raliser des sauvegardes et des archivages de donnes Identifier, diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre en uvre les mesures correctives Dclencher ou planifier des interventions de maintenance et contrler la conformit des interventions d'exploitation/production des ressources informatiques

3.

Organisation gnrale de la formation

a. Descriptif de la formation

Public vis

De par la nature des mtiers de linformatique, la formation est principalement destine aux titulaires de bacheliers gnraux et technologiques scientifiques, notamment les bacheliers S et STI2D (spcialit Systme dInformation Numrique ).

Semestres, units denseignement, modules, parcours

Les enseignements du DUT Informatique sont : fondamentaux, pour acqurir des connaissances, des concepts de base et des mthodes de travail ; appliqus, pour faciliter l'apprentissage de ces concepts et dployer des savoir-faire professionnels ; volutifs, pour intgrer les progrs technologiques et les exigences du monde professionnel ; ouverts, pour dvelopper les facults de communication indispensables aux informaticiens dans l'exercice de leur mtier.

Ils sont regroups en champs disciplinaires dans le domaine de linformatique et en champs disciplinaires en matire de culture scientifique, sociale et humaine. Les enseignements sont dispenss sous la forme de cours magistraux (CM) devant lensemble dune promotion, de travaux dirigs (TD groupes de 26 tudiants) et de travaux pratiques (TP groupes de 13 tudiants). La formation de 1800 heures encadres et de 300 heures de projets tutors est organise sur 4 semestres constitus de 10 units denseignement (UE) qui regroupent 53 modules. Un stage de 10 semaines minimum en entreprise ou organisation permet une mise en situation professionnelle en fin de cursus (semestre 4). chaque module est affect un coefficient. Dans chaque UE, la rpartition des volumes horaires denseignement et des coefficients affects aux modules vite limportance excessive de lun dentre eux par rapport aux autres. Outre par la formation initiale sur 4 semestres hors alternance, le DUT peut tre prpar par dautres voies (anne spciale, alternance, formation continue tout au long de la vie) qui font lobjet de prconisations nationales. Le parcours de formation conduisant au DUT est constitu dune majeure, qui garantit le cur de comptence du DUT, et de modules complmentaires. Ces modules complmentaires sont destins complter le parcours de ltudiant, quil souhaite une insertion professionnelle immdiate ou une poursuite dtudes vers dautres formations de lenseignement suprieur. Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ Page 6/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Les modules complmentaires, quel que soit le parcours suivi par ltudiant, font partie intgrante du DUT. Les modules complmentaires prvus pour une insertion professionnelle immdiate en informatique sont dcrits dans ce document. Ils sont identifiables dans la suite de ce document par la mention C la suite de leur numro. Les modules complmentaires destins favoriser la poursuite dtudes sont offerts ltudiant dans le cadre de ladaptation de son parcours en fonction de son projet personnel et professionnel (PPP). labors par lIUT en prenant appui sur les prconisations de la commission pdagogique nationale, ils prsentent les mmes caractristiques en termes de volume horaire et de coefficient entrant dans le contrle des connaissances que les modules visant linsertion immdiate.

Champs disciplinaires

Les champs disciplinaires informatique (environ 50% des enseignements) Le champ disciplinaire Algorithmique - Programmation - Langages couvre lensemble du spectre de lactivit de dveloppement de logiciels. Outre la prsentation des bases thoriques de la construction dun programme (algorithmique, dclinaison des problmes en sous-problmes, mcanismes de validation) et la prsentation de diffrents paradigmes de programmation (notamment procdural et objet), plusieurs langages de programmation sont dcouverts et utiliss (au choix des quipes pdagogiques) pour appliquer les diffrentes notions. Des environnements professionnels de dveloppement sont galement prsents et utiliss. Le champ disciplinaire Architecture matrielle - Systmes dexploitation - Rseaux concerne la fois les connaissances de base sur le matriel (codage de l'information, fonctionnement interne des ordinateurs), les systmes dexploitation professionnels multitches et multi-utilisateurs (utilisation, administration, utilisation des services par programmation), ainsi que les rseaux et leurs normes (organisation, fonctionnement, lments dadministration, techniques de programmation dapplications rparties). Le champ disciplinaire Web - Internet - Mobilit met laccent sur lensemble des solutions technologiques impulses par le dveloppement du rseau mondial Web. Il prsente dune part les technologies de dveloppement de services Web complets et, dautre part, sous le terme gnrique de mobilit , il couvre les dveloppements de solutions applicatives sur des plates-formes diffrentes des ordinateurs de bureau : tlphones intelligents (smartphones), tablettes et autres quipements. Le champ disciplinaire Systmes de gestion de bases de donnes dlivre les bases ncessaires pour mettre en uvre et utiliser les bases de donnes. Les bases thoriques sont fournies en prsentant le modle relationnel et les langages formels associs. Le langage standard de dfinition, de manipulation et dinterrogation SQL (Structured Query Language) constitue llment central de lenseignement, avec une introduction laccs aux bases de donnes depuis un langage de programmation et une approche de la configuration et de ladministration dun systme de gestion de bases de donnes. Le champ disciplinaire Analyse, conception et dveloppement dapplications apporte des connaissances en matire de modles et mthodes utiliss pour lanalyse et la conception de toute solution applicative fonde sur le dveloppement de logiciels ou la mise en uvre de progiciels de gestion intgre (PGI / ERP Enterprise Resource Planning). Il permet la pratique doutils et dateliers rendant possible la mise en uvre associe via des ralisations. Le champ couvre aussi les notions relatives aux systmes dinformation, des notions complmentaires de gnie logiciel, une initiation la gestion de projet, linteraction homme-machine (IHM Interface HommeMachine), la mise en uvre des lments de culture gnrale en matire de production du logiciel, notamment en matire de dveloppement durable et daccessibilit (bonnes pratiques). Les champs disciplinaires de culture scientifique, sociale et humaine (environ 50% des enseignements) Le champ disciplinaire Mathmatiques , support thorique des technologies de l'information et de la communication, apporte les connaissances relies au domaine informatique : larithmtique pour la thorie de la cryptographie, lalgbre linaire pour la thorie du codage, lanalyse et la gomtrie pour le traitement des signaux et des images, les probabilits et les statistiques pour linformatique de gestion et le traitement des donnes sans oublier les graphes, langages et les grammaires pour la thorie des langages et ltude des rseaux. Globalement, ces enseignements participent aussi au dveloppement de l'aptitude l'expression et la communication scientifique, ainsi que de l'aptitude la formalisation et la modlisation. Le champ disciplinaire conomie - Gestion - Organisation Droit couvre tout particulirement ltude de lconomie gnrale, industrielle, du droit du travail et de l information , les sciences de gestion et dorganisation, et plus gnralement la comprhension des divers systmes dinformation et de leur gestion, ainsi que les enjeux sociaux et humains du dveloppement des technologies de linformation et de la communication. Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ Page 7/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Le champ disciplinaire Expression - Communication , fondamental pour la construction des autres savoirs et comptences, couvre les enseignements conduisant prendre conscience des enjeux de la communication, matriser largumentation, communiquer en milieu professionnel, favoriser linsertion professionnelle, exploiter les technologies de linformation de la communication, enrichir sa culture et comprendre le monde contemporain. Le champ disciplinaire Anglais couvre deux objectifs. Dans le domaine informatique, dune part, faire prendre conscience de lexistence dune langue de spcialit, approfondir cette voie, dvelopper des capacits communiquer en langue trangre avec le monde professionnel et dvelopper une aisance prendre la parole et rdiger des crits professionnels ; dautre part, dvelopper des capacits communiquer (oral, crit), dvelopper un esprit critique et une connaissance des ralits culturelles des pays (communication interculturelle), affiner la connaissance des diffrents modes ou outils de communication dans le monde du travail (runion, visioconfrence, travail en quipe, etc.)

Intituls des units denseignement par semestre

SEMESTRE 1 UE 11 : Bases de linformatique UE 12 : Bases de culture scientifique, sociale et humaine SEMESTRE 2 UE 21 : Approfondissements en informatique UE 22 : Approfondissements en culture scientifique, sociale et humaine SEMESTRE 3 UE 31 : Informatique avance UE 32 : Culture scientifique, sociale et humaine avances UE 33 : Mthodologie et Projets SEMESTRE 4 UE 41 : Complments dinformatique UE 42 : Complments de culture scientifique, sociale et humaine UE 43 : Mise en situation professionnelle

Tableau des champs disciplinaires des modules

En dehors des modules de PPP, projets tutors et stage qui sont par essence transdisciplinaires, chaque module mobilise des comptences dans au moins un des champs disciplinaires de la spcialit : Champ disciplinaire Algorithmique Programmation - Langages Architecture matrielle Systmes dexploitation - Rseaux Web Internet Mobilit Systmes de Gestion de Bases de Donnes Analyse, conception et dveloppement dapplications Mathmatiques conomie Gestion Organisation - Droit Expression - Communication Anglais N des modules associs M1102 ; M1103 ; M2103* ; M3103 M1101 ; M2101 ; M2102 ; M3101 ; M3102 ; M4101C ; M4102C* M1105* ; M3104 ; M4103C ; M4104C M1104 ; M2106 ; M3106C M2103* ; M2104 ; M4102C* ; M4105C M2105 ; M2204* ; M3105 ; M3301* ;

M1201 ; M1202 ; M2201 ; M2202 ; M3201 ; M3202C ; M4202C M1203 ; M1204 ; M2203 ; M2204* ; M3203 ; M3204 ; M3301* ; M4201C M1105* ; M1205 ; M2205 ; M3205 ; M4203 M1206 ; M2206 ; M3206 ; M4204

* : module couvrant deux champs disciplinaires Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ Page 8/67

PPN INFORMATIQUE 2013

b. Tableau synthtique des modules et des UE par semestre

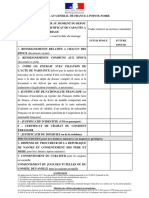

UE Rf. Nom module Semestre 1 M1101 Introduction aux systmes informatiques M1102 M1103 UE11 M1104 M1105 M1106 Introduction l'algorithmique et la programmation Structures de donnes et algorithmes fondamentaux Introduction aux bases de donnes Conception de documents et dinterfaces numriques Projet tutor Dcouverte Total UE11 3,5 3,5 2,5 3,5 2,5 1,5 2,5 2,0 1,5 2,5 2,0 1,5 1,0 30 13 10 10 10 10 0 40 10 6 10 10 0 0 0 36 76 20 20 15 25 20 100 18 12 10 20 15 15 10 100 200 30 30 20 25 25 130 17 12 10 15 15 15 10 94 224 60 60 45 60 45 270 45 30 30 45 30 30 20 230 500 Coef. Total CM TD TP tudiant

17

60 heures de travail personnel

M1201 Mathmatiques discrtes M1202 Algbre linaire M1203 Environnement conomique M1204 Fonctionnement des organisations UE12 Expression-Communication Fondamentaux de la M1205 communication M1206 Anglais et Informatique M1207 PPP - Connatre le monde professionnel Total UE12 Total Semestre 1

Semestre 2 M2101 Architecture et programmation des mcanismes de base d'un systme informatique 1,5 1,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,5 2,0 3,0 1,5 1,5 2,5 1,0 30 14 16 8 8 10 10 10 10 10 10 20 15 15 15 12 12 30 20 20 20 30 30 60 45 45 45

M2102 Architecture des rseaux M2103 Bases de la programmation oriente objet M2104 Bases de la conception oriente objet M2105 Introduction aux interfaces homme-machine (IHM) Programmation et administration des bases de M2106 donnes M2107 Projet tutor Description et planification de projet Total UE21 M2201 Graphes et langages M2202 Analyse et mthodes numriques Environnement comptable, financier, juridique et M2203 social M2204 Gestion de projet informatique M2205 Expression-Communication Communication, information et argumentation

UE21

80 heures de travail personnel

56 11 8 12 8 0 0 0 39 95

85 16 12 18 12 15 23 10 106 191

114 18 10 15 10 15 22 10 100 214

255 45 30 45 30 30 45 20 245 500

UE22

M2206 Communiquer en anglais M2207 PPP Identifier ses comptences Total UE22 Total Semestre 2

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 9/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Semestre 3 M3101 M3102 M3103 UE31 M3104 M3105 Principes des systmes d'exploitation Services rseaux Algorithmique avance Programmation Web ct serveur Conception et programmation objet avances Total UE31 M3201 Probabilits et statistiques 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 2,5 3,0 2,0 1,0 30 12 M3202C Modlisations mathmatiques Droit des technologies de linformation et de la M3203 communication (TIC) UE32 M3204 Gestion des systmes d'information Expression-Communication Communication M3205 professionnelle M3206 Collaborer en anglais Total UE32 M3301 UE33 M3302 M3303 Mthodologie de la production dapplications Projet tutor Mise en situation professionnelle PPP Prciser son projet Total UE33 Total Semestre 3 6 2,5 1,5 1,5 2,5 2,5 1,5 12 15 8 8 15 15 8 69 15 0 10 15 0 0 40 14 0 14 123 14 10 10 14 14 10 72 16 16 10 15 15 23 95 22 10 32 199 16 12 12 16 16 12 84 14 14 10 15 15 22 90 24 10 34 208 45 30 30 45 45 30 225 45 30 30 45 30 45 225 60 20 80 530

M3106C Bases de donnes avances

100 heures de travail personnel

Semestre 4 M4101C Administration systme et rseau M4102C Programmation rpartie M4103C Programmation Web client riche Conception et dveloppement dapplications UE41 M4104C mobiles Complments dinformatique en vue dune insertion M4105C immdiate M4106 Projet tutor Complments Total UE41 M4201C Ateliers de cration d'entreprise M4202C Recherche oprationnelle et aide la dcision UE42 M4203 Expression-communication Communiquer dans les organisations M4204 Travailler en anglais Total UE42 UE43 M4301 Stage professionnel Total Semestre 4 12,0 12 30 56 104 110 270 2,0 2,0 2,0 2,0 8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 10 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 30 30 30 30 30

60 heures de travail personnel

40 8 8 0 0 16

50 12 12 15 15 54

60 10 10 15 15 50

150 30 30 30 30 120

Total Formation

120

350

694

756

1800

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 10/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Pour ce qui concerne l Apprendre Autrement , l'article 15 de l'arrt du 3 aot 2005 relatif au DUT prcise qu'un volume horaire de l'ordre de 10% de la formation encadre doit y tre consacr et qu'il doit tre dispens dans chacun des enseignements et fait l'objet de modules spcifiques. Conformment larrt prcit, 300 heures sont ddies aux modules transversaux. Pour la spcialit Informatique, 150 heures de TD et 150 heures de TP sont consacres aux enseignements de langue, expression et communication (EC) selon la rpartition suivante :

Anglais EC

S1 30 60 (*)

S2 45 30

S3 45 30

S4 30 30

Total 150 150

(*) : au premier semestre, 30 heures du champ disciplinaire Expression Communication sont situes part gale dans le module M1207 ( PPP - Connatre le monde professionnel ) et dans le module M1105 ( Conception de documents et dinterfaces numriques ).

c. Stage et projets tutors

Stage Le stage constitue une part importante de la formation de l'tudiant. Ce premier contact avec la ralit de la profession doit lui permettre d'effectuer une synthse des connaissances acquises l'IUT, de prendre conscience de l'environnement socioprofessionnel et de prciser ses aptitudes personnelles. Le sujet du stage doit tre identifi par l'entreprise et valid par le dpartement aprs concertation. Pendant le droulement du stage, le dpartement assure un suivi de stage ncessitant des changes d'informations entre l'entreprise et le dpartement. Ce suivi doit tre ralis, dans la mesure du possible, par des visites des enseignants sur le lieu du stage. la fin de son stage, l'tudiant doit soutenir un rapport de stage devant un jury comprenant le matre de stage dans l'entreprise, l'enseignant tuteur du stagiaire et un autre enseignant permanent du dpartement. Ce rapport et cette soutenance ont un caractre formel et donnent lieu chacun une valuation qualitative et quantitative. Le stage est valu conjointement par lentreprise/lorganisation (tuteur entreprise/organisation) et le dpartement (tuteur enseignant et jury) sur les lments suivants : Le travail en entreprise/organisation, au regard des objectifs fixs dans la convention Le rapport crit, cadr dans sa forme, mettant en vidence les comptences mises en uvre au cours du stage La soutenance orale par un jury mixte entreprise/organisation, dpartement

Pour ces trois lments, lvaluation du stagiaire doit porter sur : Sa capacit utiliser ses acquis acadmiques dans la ralisation de sa mission Les acquis rsultant de limmersion dans le milieu professionnel : comptences techniques et comptences relationnelles en rfrence au rfrentiel dactivits et de comptences du DUT informatique

Documents supports de rfrence : Charte ministrielle des stages Convention de stage Documents de la dmarche-type qualit Fiche descriptive des missions du responsable des stages Fiche descriptive des missions du tuteur enseignant Grille dvaluation du stage Trames standard de restitution crite et orale de la mission Enqute de satisfaction entreprise/organisation Echange dexprience dans la promotion dtudiants

Documents produits : Rapport de stage de ltudiant Rapport de soutenance du jury Page 11/67

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

PPN INFORMATIQUE 2013

Fiche dvaluation de lentreprise/lorganisation

Projets tutors L'activit de projet tutor, d'un volume de 300h de travail pour l'tudiant sur l'ensemble de la formation, constitue une approche de la pratique du mtier de technicien suprieur en entreprise ou organisation et a par consquent pour objectifs de dvelopper les aptitudes professionnelles du futur technicien, savoir : la mise en pratique des savoirs et savoir-faire (recherche documentaire, proposition de solutions, ralisation de tout ou partie dun produit ou service, etc.) ; l'exprimentation de la transdisciplinarit ; l'apprentissage et la mise en pratique de la mthodologie de conduite de projets : rdaction d'un cahier des charges, travail en groupe, gestion du temps et des dlais, communication crite et orale ; le dveloppement des comptences relationnelles de ltudiant : lautonomie, le dveloppement des qualits propres au travail en quipe (initiative, aptitude la communication).

Il est souhaitable de proposer des projets caractre interdisciplinaire intgrant plusieurs matires du programme, et de faire rdiger par l'tudiant un rsum du projet ou une slection de mots cls, en anglais et en franais. Lactivit est rpartie sur lensemble des semestres, ce qui facilite l'agrgation graduelle des connaissances et la progressivit dans l'apprentissage jusqu la ralisation en fin de cursus dune application relle ncessitant la mise en uvre de mthodes de conduite de projet. Au semestre 1, le projet tutor de 60h porte sur l'apprentissage de la communication crite et orale et la mise en uvre des techniques documentaires ; Au semestre 2, pour 80 heures, l'activit de projet tutor porte sur une mise en uvre de la mthodologie de projet ; Au semestre 3, le projet tutor dune dure de 100h porte sur la ralisation dune application relle : rdaction du cahier des charges, rpartition des tches, planning, ralisation. La ralisation peut tre termine en fin du semestre ou se poursuivre au semestre 4 ; Au semestre 4, sur une dure de 60h, le projet tutor, dans un cadre plus individuel, permet de terminer le projet du semestre 3 ou de prparer la phase de mise en situation professionnelle.

d. Projet Personnel et Professionnel

Le Projet Personnel et Professionnel (PPP) est un travail de fond qui doit permettre ltudiant de se faire une ide prcise des mtiers de la spcialit Informatique et de ce quils ncessitent comme aptitudes personnelles. Il doit amener ltudiant mettre en adquation ses souhaits professionnels immdiats et futurs, ses aspirations personnelles et ses capacits afin de concevoir un parcours de formation cohrent avec le ou les mtiers choisis et devenir acteur de son orientation. Lutilisation du prsent programme pdagogique national (analyse et recherches associes) est prconise. Les objectifs sont de : laider dfinir ou prciser un projet en terme dactivit professionnelle ; le conduire confronter ce projet aux ralits du monde du travail ; le conduire dvelopper une attitude critique vis--vis des informations recueillies ; lengager adopter une dmarche active face son orientation afin de faciliter ses choix pour les annes venir.

Pour tre efficace, cet enseignement est dispens par une quipe pdagogique pluridisciplinaire.

e. Orientations pdagogiques, pdagogie par la technologie

Le rfrentiel de formation prsent dans ce document a pour objectif de couvrir, par le double apport de connaissances thoriques et de savoir-faire, deux familles dactivits et leurs comptences attendues : analyse, dveloppement, diagnostic et support du logiciel, Administration, gestion et exploitation de parc, assistance technique des utilisateurs, clients, services. Pour permettre lacquisition des comptences initiales dans ces deux familles, il est fondamental de mettre les tudiants en contact permanent avec les mthodes de travail et les technologies matrielles et logicielles les plus rcentes parce que les plus utilises dans le monde industriel. Pour que lapproche par la technologie soit pleinement efficace, les recommandations sont les suivantes : Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ Page 12/67

PPN INFORMATIQUE 2013

dveloppement dapproches par projet bien formalises, en particulier lors des projets tutors, au sens des dfinitions standards (ex : ISO 10006 Un projet est un processus unique, qui consiste en un ensemble d'activits coordonnes et matrises comportant des dates de dbut et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme des exigences spcifiques telles que des contraintes de dlais, de cots et de ressources) ; mise disposition dquipements permettant imprativement l'utilisation efficace d'un grand nombre d'outils matriels et logiciels (langages et environnements de programmation, systmes dexploitation et rseaux, systmes de bases de donnes, logiciels spcialiss, terminaux spcialiss, etc.), les configurations permettant l'accs aux logiciels les plus reprsentatifs du monde industriel. Toutefois, la difficult des prvisions en matire d'informatique et les contextes locaux diffrents plaident en faveur d'une certaine latitude laisser aux quipes pdagogiques ; recherche de limplication dans les enseignements des professionnels du secteur. Pour la partie acadmique, leur participation doit pouvoir atteindre 15 % des enseignements, notamment dans les disciplines techniques et professionnelles.

f. Prise en compte des enjeux actuels de lconomie

La prise en compte des enjeux de lconomie recouvre six dimensions principales : lentreprenariat et le dveloppement de linnovation ; la prise en compte des normes ; linfluence du dveloppement durable ; lapproche par projet et la gestion de projet ; la prise en compte de la sant et de la scurit ; lintelligence conomique.

Lentreprenariat et le dveloppement de linnovation : Avec un volume horaire de lordre de 250 heures (hors projet tutor, hors projet personnel et professionnel), les champs disciplinaires dconomie, de droit, de gestion et dorganisation des entreprises et des administrations ont une place notable dans la formation du diplm du DUT Informatique. Ce dispositif conduit naturellement les tudiants augmenter leur niveau de comprhension des enjeux actuels de lconomie. En particulier, lentreprenariat fait lobjet dun module complmentaire spcifique au e 4 semestre. La prise en compte des normes : les enjeux des dispositifs de normalisation dans les champs disciplinaires de linformatique sont abords au travers de la description et de la pratique, au sein des modules, des normes internationales du domaine : langages, mthodes danalyse et de conception, bases de donnes, systmes, rseaux, etc. En particulier, seront mises en relief les notions de scurit informatique, au sens de lAgence Nationale de la Scurit des Systmes dInformation. Linfluence du dveloppement durable : le dveloppement des usages du numrique dans la socit comme dans les organisations pose aujourdhui la question de la conciliation entre les innovations technologiques et la consommation des ressources naturelles qui spuisent. Si les solutions numriques ont permis de mettre disposition des informations en temps rel, de limiter la consommation de papier ou encore de diminuer les dplacements, elles ont aussi des effets non ngligeables sur lenvironnement que ce soit pour la fabrication des quipements, leur utilisation ou leur recyclage. Ces effets sont dautant plus importants que les quipements informatiques ont une dure de vie courte, leur obsolescence tant commande par des besoins logiciels toujours plus gourmands en puissance et capacit mmoire. Ainsi, lheure o le dveloppement durable est un enjeu de socit, il devient important de prendre en compte, dans les activits de conception et de maintenance dapplications, des mthodes et techniques visant rduire leur empreinte cologique (tous les modules des champs disciplinaires Informatique et conomie - Gestion - Organisation Droit sont concerns par cette dimension). Lapproche par projet et la gestion de projet : les acteurs de linformatique, autant du ct du dveloppement dapplications que de linstallation darchitectures matrielles ou logicielles, doivent sappuyer sur des mthodes et des outils permettant de piloter et de participer efficacement la ralisation de projets. Un projet informatique, au sens des normes ISO et Afnor, est entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme des exigences spcifiques (telles que des contraintes de dlais, de cots et de ressources) ; il met en uvre des ressources humaines et matrielles budgtises et produit des livrables. Ce domaine est au cur du rfrentiel de formation et central dans les projets tutors. Situ lintersection des champs disciplinaires dinformatique et d conomie e Gestion Organisation Droit , il est particulirement trait dans un module ddi au 2 semestre et complt e au 3 semestre. Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ Page 13/67

PPN INFORMATIQUE 2013

La prise en compte de la sant et de la scurit : linformatique est un outil central dans les organisations. ce titre il touche aux conditions de travail. Cest pourquoi lusage de cette technologie dans le contexte professionnel est soumis au champ lgislatif et rglementaire depuis plusieurs annes quant ses rpercussions sur la sant au travail mais aussi sur la scurit physique des salaris. Les impacts voqus seront abords essentiellement au sein des modules des champs disciplinaires conomie Gestion Organisation Droit , Web Internet Mobilit et Analyse, conception et dveloppement dapplications Lintelligence conomique : le dveloppement d'activits d'intelligence conomique (veille stratgique, veille concurrentielle) exploite, sans forcment enfreindre les lois, les vulnrabilits d'un systme d'information et peut mettre en pril la comptitivit de tout acteur conomique. De par leur dploiement globalis, leur interconnectivit croissante, et les usages nomades intensifs, les systmes informatiques se trouvent sous la menace constante de nouveaux risques technologiques dont lintrusion, le vol ou la destruction d'informations, le vol de ressources ou d'identit, latteinte l'image ou la vie prive. Dans ce cadre, la Scurit des Systmes d'Information (SSI) a pour objectif de protger le patrimoine informationnel des organisations. Elle exige de nombreuses comptences majoritairement couvertes par le programme de DUT, sous des aspects oprationnels (champs disciplinaires dinformatique), des mesures organisationnelles (champ disciplinaire conomie Gestion Organisation Droit ) et des actions de sensibilisation (champ disciplinaire Expression - Communication ).

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 14/67

PPN INFORMATIQUE 2013

4.

Description des modules de formation

a. Semestre 1

Bases de lInformatique UE11 Architecture matrielle Systmes dexploitation Rseaux Introduction aux systmes informatiques Volume Horaire : 60

10h CM, 20h TD, 30h TP

M1101 Objectifs du module :

Semestre 1

Savoir utiliser un (des) systme(s) informatique(s) et en apprhender le fonctionnement

Comptences vises : Comptences cites dans le rfrentiel dactivits et de comptences pour les activits : FA2-A : Administration de systmes, de logiciels et de rseaux FA2-B : Conseil et assistance technique des utilisateurs, clients, services FA1-B : Conception technique d'une solution informatique

Prrequis : Contenus : Codage de linformation : nombres et caractres. Arithmtique et traitements associs Architecture gnrale d'un systme informatique Types et caractristiques des systmes dexploitation Utilisation d'applications clientes rseau : messagerie, transfert de fichiers, terminal virtuel, rpertoires partags Langage de commande : commandes de base, introduction la programmation des scripts Gestion des processus (cration, destruction, suivi, etc.), des fichiers (types, droits, etc.) et des utilisateurs (caractristiques, cration, suppression, etc.) Principes de linstallation et de la configuration dun systme Les applications clientes rseau peuvent tre des clients simples (ligne de commande, etc.) ou plus volus (interfaces graphiques, etc.) Utilisation ventuelle de systmes dexploitation virtualiss Interactions avec lenseignement de mathmatiques (M1201)

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles : tude dtaille dun microordinateur personnel (composants, assemblage, installation)

Mots cls : Architecture ; Systme dexploitation ; Microprocesseur ; Langage de commande ; Codage

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 15/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Bases de linformatique UE11 Algorithmique - Programmation Langages Introduction lalgorithmique et la programmation

Volume Horaire : 60

10h CM, 20h TD, 30h TP

M1102 Objectifs du module :

Semestre 1

Savoir dcomposer un problme en sous-problmes plus simples et dfinir des types simples pour structurer les donnes dun problme en tant attentif aux critres de qualit de programmation

Comptences vises : Comptences cites dans le Rfrentiel dactivits et de comptences pour les activits : FA1-B : Conception technique d'une solution informatique FA1-C : Ralisation dune solution informatique FA1-D : Tests de validation dune solution informatique

Prrequis : Contenus : Notion de sous-programmes : premires notions de qualit (nommage des variables, assertions, documentation, etc.), pr- et post-conditions Notion de types et de donnes, dfinitions de types simples, structures squentielles accs direct Structures algorithmiques fondamentales : choix, rptitions Implantation des algorithmes dans un langage de programmation Introduction au test unitaire bote noire Premire approche de la gestion des cas derreurs Introduction au dbogage (debugging) Libert de choix pour le langage algorithmique, le langage d'implantation, le paradigme de programmation, les outils de programmation Quand le langage le permet, utiliser les fonctions, procdures ou mthodes existantes Interactions avec lenseignement de mathmatiques (M1201)

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles : Mots cls : Algorithme ; Programme ; Type ; Dcomposition de problmes ; Qualit

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 16/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Bases de linformatique UE11 Algorithmique - Programmation Langages Structure de donnes et algorithmes fondamentaux

Volume Horaire : 45 10h CM, 15h TD, 20h TP

M1103 Objectifs du module :

Semestre 1

Savoir passer de la conception dun algorithme sa mise en uvre dans un langage de programmation en tant sensibilis aux dmarches de rutilisation et de qualit

Comptences vises : Comptences cites dans le Rfrentiel dactivits et de comptences pour les activits : FA1-B : Conception technique d'une solution informatique FA1-C : Ralisation dune solution informatique FA1-D : Tests de validation dune solution informatique

Prrequis : M1102

Contenus : Algorithmes fondamentaux avec des structures simples : recherche dun lment, parcours, tri, etc. Notion daccs squentiel et daccs direct Avoir une premire notion des performances des algorithmes utiliss criture et lecture dans des fichiers Types abstraits de donnes simples : comprendre et utiliser dans des problmes simples Prsenter plusieurs solutions (algorithmes, types abstraits) pour rsoudre un mme problme Mettre en uvre des notions de test unitaire, de dcomposition de problmes, de gestion des erreurs et de qualit Apprendre rutiliser les fonctions, procdures ou mthodes existantes du langage Sensibiliser la problmatique de la performance dun algorithme dans des cas simples, sans aborder prcisment les notions de complexit

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles : Mots cls : Structures de donnes ; Types abstraits ; Accs squentiel ; Accs direct ; Performance des algorithmes

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 17/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Bases de linformatique UE11 Systmes de gestion de bases de donnes Introduction aux bases de donnes

Volume Horaire : 60

10h CM, 25h TD, 25h TP

M1104 Objectifs du module :

Semestre 1

Acqurir les connaissances ncessaires pour la manipulation dune base de donnes

Comptences vises : Comptences cites dans le Rfrentiel dactivits et de comptences pour les activits : FA1-B : Conception technique dune solution informatique FA1-C : Ralisation dune solution informatique FA1-D : Tests de validation dune solution informatique

Prrequis : Partiellement M1201

Contenus : Le modle relationnel (concepts, contraintes dintgrit, dpendances fonctionnelles) Algbre relationnelle SQL (Structured Query Language) : langage de manipulation de donnes, langage de dfinition de donnes Approche de la conception des bases de donnes : modle conceptuel de donnes et traduction vers le modle relationnel lments sur les tests de requtes

Modalits de mise en uvre : Sappuyer sur un systme de gestion de bases de donnes (SGBD) et ses outils (chargement, dictionnaire de donnes, etc.)

Prolongements possibles : Calcul relationnel

Mots cls : Modle relationnel ; SQL ; Modle conceptuel

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 18/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Bases de linformatique Volume horaire : 45 UE11 Web - Internet - Mobilit 20h TD, 25h TP Expression - Communication M1105 Objectif du module : Savoir structurer et prsenter des contenus numriques Conception de documents et dinterfaces numriques Semestre 1

Comptences vises : Comptences cites dans le Rfrentiel dactivits et de comptences pour les activits : FA1-C : Ralisation dune solution informatique et Conception, rdaction et production de contenus pour des mdias numriques

Prrequis : Partiellement M1101

Contenus : La sparation contenu-structure-prsentation Les technologies du Web (World Wide Web) pour la description de documents et dinterfaces: HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), chartes graphiques Sensibilisation lergonomie Outils bureautiques de production de documents numriques Conformit des sites Web aux standards d'accessibilit W3C / WAI (World Wide Web Consortium / Web Accessibility Initiative)

Modalits de mise en uvre : quipe mixte denseignants en communication et en informatique Respect des normes et standards Possibilit de s'appuyer sur un gestionnaire de contenus Utilisation d'outils de mesure de conformit pour l'accessibilit du Web C2I (Certificat Informatique et Internet) Adaptation aux terminaux et navigateurs

Prolongements possibles

Mots cls : HTML ; CSS ; Web ; Documents numriques ; Bureautique

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 19/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Bases de linformatique UE11 Projets tutors M1106 Objectifs du module : Projet tutor : dcouverte

Volume Horaire : 60

tudiant : 60 heures de travail personnel

Semestre 1

Dveloppement des comptences relationnelles et de lautonomie dans le travail.

Comptences vises : Aptitudes synthtiser linformation crite et sa prsentation orale Matrise de la recherche documentaire Aptitudes la synthse des comptences techniques acquises

Prrequis : M1105, M1205, M1207

Contenus : Les comptences vises par ce premier module de projet tutor peuvent tre obtenues par une large palette de thmes : tudes et analyses documentaires Organisation de manifestations par un groupe dtudiants Ralisation de la documentation utilisateur dune application Ralisation dun site Internet simple Constitution dquipes de 2 6 tudiants pour conduire un projet dintrt gnral. Projet conduire en relation troite avec les enseignements dexpression-communication dont il constitue une mise en uvre pratique. Peut constituer un prolongement du PPP

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles : Mots cls : Communication ; Documentation ; TIC (technologies de linformation et de la communication) ; Autonomie ; Initiative

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 20/67

PPN INFORMATIQUE 2013

UE12

Bases de culture scientifique, sociale et humaine Mathmatiques

Volume Horaire : 45

10h CM, 18h TD, 17h TP

M1201 Objectifs du module :

Mathmatiques discrtes

Semestre 1

Mettre en place des concepts et des outils mathmatiques pour linformatique

Comptences vises : Formaliser, modliser, mettre en uvre des schmas de raisonnement.

Prrequis : Contenus : Vocabulaire de la thorie des ensembles Relations, applications Logique, algbre de Boole Arithmtiques et numration Raisonnement par rcurrence

Modalits de mise en uvre : Illustration avec la programmation, le systme, le rseau, larchitecture et les bases de donnes

Prolongements possibles : Notions sur les quations diophantiennes lments de cryptographie

Mots cls : Applications ; Boole ; Congruence ; Logique ; Numration ; Relations

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 21/67

PPN INFORMATIQUE 2013

UE12

Bases de culture scientifique, sociale et humaine Mathmatiques

Volume Horaire : 30

6h CM, 12h TD, 12h TP

M1202 Objectifs du module :

Algbre linaire

Semestre 1

Apprhender les notions de linarit, de dimension, de structure

Comptences vises : Matriser le calcul matriciel, utiliser les mthodes de pivot, savoir travailler dans des espaces vectoriels

Prrequis : Contenus : Calcul matriciel Rsolutions de systmes d'quations linaires Espaces vectoriels de dimension finie et applications linaires Utilisation conseille de logiciels ddis vocation des contextes dapplications (moteurs de recherche, extractions dinformations dans les grandes bases, etc.) Transformations gomtriques Exemples de rduction de matrices Cot et robustesse des mthodes de pivot

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles :

Mots cls : Linarit ; Pivot de Gauss ; Matrice

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 22/67

PPN INFORMATIQUE 2013

UE12

Bases de culture scientifique, sociale et humaine conomie - Gestion Organisation - Droit

Volume Horaire : 30

10h CM, 10h TD, 10h TP

M1203 Objectifs du module :

Environnement conomique

Semestre 1

Comprendre lenvironnement et les enjeux conomiques des organisations

Comptences vises : Avoir une vision globale des problmes conomiques contemporains

Prrequis : Contenus : Concepts de base et outils danalyse conomique : analyse du circuit conomique Questions conomiques contemporaines : consommation, investissement, financement, emploi, redistribution, mondialisation, etc.

Modalits de mise en uvre : Privilgier le recours de la documentation conomique rcente et des ressources multimdia diverses

Prolongements possibles : Mots cls : March ; Croissance ; Emploi

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 23/67

PPN INFORMATIQUE 2013

UE12

Bases de culture scientifique, sociale et humaine conomie - Gestion Organisation - Droit Fonctionnement des organisations

Volume Horaire : 45

10h CM, 20h TD, 15h TP

M1204 Objectifs du module :

Semestre 1

Comprendre le fonctionnement des organisations (particulirement des entreprises) travers leur environnement, leurs structures et leurs fonctions Comprendre llaboration et la mise en uvre dune stratgie dentreprise Situer une activit dans une organisation Justifier la stratgie dune organisation Prendre en compte les caractristiques structurelles et stratgiques dune organisation dans le dveloppement de solutions informatiques

Comptences vises :

Prrequis : Contenus : Dfinition de lorganisation, son rle et sa place dans l'environnement, structures, culture et pouvoir Les grandes fonctions de lentreprise Diagnostic et choix stratgiques

Modalits de mise en uvre : Apprhender les concepts par l'tude dorganisations du march de l'informatique et des technologies de l'information et de la communication

Prolongements possibles : Mots cls : Structures organisationnelles ; Stratgie dentreprise ; March de linformatique

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 24/67

PPN INFORMATIQUE 2013

UE12

Bases de culture scientifique, sociale et humaine Expression - Communication

Volume Horaire : 30

15h TD, 15h TP

M1205 Objectifs du module :

Fondamentaux de la communication

Semestre 1

Prendre conscience des principaux enjeux de la communication

Comptences vises : Fondements de la communication verbale et non verbale Correction de la langue franaise loral et lcrit Mthodes du travail universitaire

Prrequis : Contenus : Fondements (linguistiques, psychologiques, sociologiques et anthropologiques), codes et usages de la communication Renforcement du niveau en langue franaise : orthographe, conjugaison, syntaxe, vocabulaire, ponctuation Recherche documentaire, appropriation-rutilisation de linformation, prise de notes, citation des sources Rsum, compte-rendu, revue de presse, carte mentale Prsentation orale, prise de parole en public, jeu de rle Exercices de langue franaise Sensibilisation lenvironnement culturel Pratiques de formes artistiques (littrature, thtre, cinma, musique, vido, visite de muses, arts plastiques, ateliers, improvisation, etc.)

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles :

Mots cls : Communication verbale et non verbale ; Mthodologie du travail intellectuel ; Correction de la langue

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 25/67

PPN INFORMATIQUE 2013

UE12

Bases de culture scientifique, sociale et humaine Anglais

Volume Horaire : 30

15h TD, 15h TP

M1206 Objectifs du module :

Anglais et Informatique

Semestre 1

Dcouverte du monde de linformatique, culture gnrale et scientifique

Comptences vises : Dcrire le matriel informatique, son fonctionnement et ses applications Sexprimer sur linformatique en gnral Utiliser la terminologie adquate et les structures grammaticales adaptes Approfondir sa culture gnrale et scientifique Comprendre un document dactualit et dintrt gnral

Prrequis : Contenus : Acquisition de la langue technique et scientifique travers : Lutilisation de tutoriels techniques La lecture darticles scientifiques ou gnraux Le travail sur des supports multimdia varis Utilisation des technologies de linformation et de la communication pour lenseignement (TICE) et des laboratoires de langues

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles : Blogs , wikis , programmes informatiques, outils informatiss collaboratifs, collaborations transversales

Mots cls : Informatique ; Anglais technique ; Culture gnrale ; Culture scientifique

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 26/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Bases de culture scientifique, sociale et humaine UE12 PPP Expression - Communication M1207 Objectifs du module : Aider ltudiant dfinir un projet en terme dactivit professionnelle Connatre le monde professionnel

Volume Horaire : 20

10h TD, 10h TP

Semestre 1

Comptences vises : Avoir la capacit se documenter Comprendre lorganisation des domaines en informatique Acqurir de lautonomie

Prrequis : Contenus : Dcouvrir les mtiers et les cursus Dcouvrir les entreprises baucher un rseau professionnel Exploiter le prsent PPN Raliser fiches, sites Web, exposs, confrences/dbats Rencontrer des professionnels de linformatique Utiliser les comptences en cours dacquisition dans le module Fondamentaux de la communication Utiliser les comptences en cours dacquisition dans le module Conception de documents et dinterfaces numriques Visite dentreprises Journe dimmersion pour observation Participation des forums

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles :

Mots cls : Mtiers ; Secteurs dactivit

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 27/67

PPN INFORMATIQUE 2013

b. Semestre 2

Informatique approfondie Volume Horaire : 30 UE21 Architecture matrielle Systmes dexploitation Rseaux Architecture et Programmation des mcanismes de base dun systme informatique

8h CM, 10h TD, 12h TP

M2101 Objectifs du module :

Semestre 2

Savoir dvelopper des applications simples mettant en uvre les mcanismes de bas niveau d'un systme informatique

Comptences vises : Comptences cites dans le Rfrentiel dactivits et de comptences pour les activits : FA2-A : Administration de systmes, de logiciels et de rseaux FA2-B : Conseil et assistance technique des utilisateurs, clients, services FA1-B : Conception technique d'une solution informatique

Prrequis : M1101, M1102

Contenus : Langages de programmation de bas niveau Mcanismes de bas niveau d'un systme informatique tude dun systme microprocesseur ou microcontrleur (rel ou simul) avec ses composants (mmoires, interfaces, priphriques, etc.) Utilisation du langage C et/ou d'un langage d'assemblage (assembleur) Observation de l'excution pas pas d'un programme l'aide d'un outil de simulation/dverminage d'un processeur simple Dveloppement de programmes simples permettant d'illustrer les principaux mcanismes de bas niveau d'un systme informatique tude des mcanismes de gestion des interruptions Programmation des systmes embarqus Processus de compilation tude du fonctionnement d'un systme dexploitation (OS : Operating System) minimal embarqu

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles :

Mots cls : Processeur ; Mmoire ; Pointeurs ; Interruptions

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 28/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Informatique approfondie Volume Horaire : 30 UE21 Architecture matrielle Systmes dexploitation Rseaux Architecture des rseaux

8h CM, 10h TD, 12h TP

M2102 Objectifs du module :

Semestre 2

Comprendre lorganisation et le fonctionnement dun rseau informatique

Comptences vises : Comptences cites dans le Rfrentiel dactivits et de comptences pour les activits : FA2-A : Administration de systmes, de logiciels et de rseaux FA2-B : Conseil et assistance technique des utilisateurs, clients, services FA1-F : laboration de diagnostics quantitatifs et qualitatifs, support technique du logiciel

Prrequis : M1101

Contenus : tude d'architectures de rseaux, incluant les modles OSI (Open Systems Interconnection) et la pile TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Technologie des rseaux locaux : Ethernet, WiFi (Wireless Fidelity), etc. Routage, commutation, adressage, transport Introduction linstallation et la configuration d'un rseau Salle avec machines et quipements rseaux reconfigurables ou rseaux simuls Illustration des principes abords sur les services de base : Web, DNS (Domain Name System), FTP (File Transfer Protocol), SSH (Secure Shell), etc.

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles : Rseaux tendus (WAN : Wide area network), rseaux daccs (ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line, fibre optique) Rseaux de capteurs Applications, VoIP (Voice over IP), jeux en ligne

Mots cls : Rseaux locaux ; Couches rseaux ; Protocoles

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 29/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Informatique approfondie UE21 Algorithmique - Programmation Langages Analyse, conception et dveloppement dapplications M2103 Objectifs du module : Dvelopper un programme dans un langage de programmation orient objet partir d'une conception dtaille. Bases de la programmation oriente objet Semestre 2 Volume Horaire : 60

10h CM, 20h TD, 30h TP

Comptences vises : Comptences cites dans le Rfrentiel dactivits et de comptences pour les activits : FA1-B : Conception technique d'une solution informatique FA1-C : Ralisation dune solution informatique FA1-D : Tests de validation dune solution informatique

Prrequis : M1103

Contenus : Concepts fondamentaux de la programmation polymorphisme, hritage, cycle de vie des objets) oriente objet (encapsulation, composition,

Lecture d'une conception oriente objet dtaille, par exemple diagramme de classes en UML (Unified Modeling Language) Mise en uvre de tests unitaires Utilisation de briques logicielles, dinterfaces de programmation (API : Application Programming Interface), de bibliothques Sensibilisation aux bonnes pratiques de la programmation, de la gestion de versions et de la documentation du code Collaboration avec le module M2104 Bases de la conception objet Apprentissage d'un langage de programmation oriente objet Utilisation dun langage de modlisation objet (par exemple : UML) Utilisation dun environnement de dveloppement intgr (EDI, IDE Integrated Development Environment) d'un dbogueur (debugger) et dun environnement de test unitaire

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles : Persistance des objets

Mots cls : Objet ; Programmation ; Test unitaire ; Bibliothque logicielle

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 30/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Informatique approfondie UE21 Analyse, conception et dveloppement dapplications Bases de la conception oriente objet

Volume Horaire : 45

10h CM, 15h TD, 20h TP

M2104 Objectifs du module :

Semestre 2

Comprendre et modliser une conception dtaille, produire les tests unitaires associs et limplanter avec un langage objets

Comptences vises : Comptences cites dans le Rfrentiel dactivits et de comptences pour les activits : FA1-A : Analyse dune solution informatique FA1-B : Conception technique dune solution informatique FA1-C : Ralisation dune solution informatique FA1-D : Tests de validation dune solution informatique

Prrequis : M1103

Contenus : Modlisation objet pour lanalyse et la conception dtaille par exemple en UML (Unified Modeling Language) : diagramme de classes, diagramme de squences) Production de tests unitaires, problmatique de la non rgression Gestion des versions dans le dveloppement Documentation du code Sensibilisation aux bonnes pratiques de la conception et du dveloppement Collaboration avec le module M2103 Bases de la programmation objet Apprentissage dun langage de modlisation objet (par exemple UML) Utilisation d'un langage de programmation oriente objet, dun environnement de dveloppement intgr (EDI / IDE) comprenant la modlisation, d'un gestionnaire de versions et d'un environnement de test unitaire Sensibilisation la modlisation pour l'analyse OCL/UML (Object Constraint Language)

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles :

Mots cls : Objets ; Conception oriente objet ; Test unitaire ; Gestion de versions

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 31/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Informatique approfondie UE21 Analyse, conception et dveloppement dapplications Introduction aux interfaces homme-machine

Volume Horaire : 45

10h CM, 15h TD, 20h TP

M2105 Objectifs du module :

Semestre 2

Spcifier, concevoir et dvelopper les interfaces/interactions avec lutilisateur

Comptences vises : Comptences cites dans le Rfrentiel dactivits et de comptences pour les activits : FA1-A : Analyse d'une solution informatique FA1-B : Conception technique dune solution informatique FA1-C : Ralisation dune solution informatique

Prrequis : M2103

Contenus : Programmation vnementielle Spcifications dinterfaces utilisateur, maquettage Notions dergonomie des interfaces utilisateur Programmation dinterfaces, utilisation de composants graphiques Collaboration avec le module M2104 Bases de la conception objet Sensibilisation aux notions daccessibilit numrique Utilisation dun cadre de conception (framework) pour la programmation

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles : Mots cls : Interfaces ; Programmation vnementielle ; Utilisateur ; Interactions

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 32/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Informatique approfondie UE21 Systmes de gestion de bases de donnes Programmation et administration des bases de donnes

Volume Horaire : 45

10h CM, 15h TD, 20h TP

M2106 Objectifs du module :

Semestre 2

Matriser les requtes complexes en SQL (Structured Query Language) et savoir programmer ct SGBD (procdures stockes), Sinitier ladministration et la scurit des donnes

Comptences vises : Comptences cites dans le Rfrentiel dactivits et de comptences pour les activits : FA1-B : Conception technique dune solution informatique FA1-C : Ralisation dune solution informatique FA2-A : Administration de systmes, de logiciels et de rseaux

Prrequis : M1103, M1104

Contenus : SQL et extension procdurale Curseurs Administration des SGBD : utilisateurs, rle, droits, vues SQL intgr dans un langage de programmation Sappuyer sur une extension procdurale de SQL (PL/SQL, etc.) Faire le lien avec la programmation : boucles, conditions Souligner le lien avec la modlisation : tats, transitions, activits, etc.

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles : Contraintes dynamiques

Mots cls : Administration des donnes ; Curseurs ; Procdures stockes

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 33/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Informatique approfondie UE21 Projets tutors M2107 Objectifs du module : Mise en uvre des mthodes de conduite de projet Projet tutor : Description et planification de projet

Volume Horaire : 80

tudiant : 80h de travail personnel

Semestre 2

Comptences vises : Mise en pratique de la mthodologie de conduite de projets Dveloppement des comptences dautonomie et dinitiative de ltudiant Dveloppement des aptitudes au travail en quipe

Prrequis : Contenus : Le projet doit avoir une envergure raliste pour mettre en uvre lensemble des activits, des tches et des contraintes de la conduite dun projet industriel ou de service, savoir : Rdaction d'un cahier des charges Constitution dune quipe Rpartition et planification des tches Gestion du temps et des dlais Utilisation dun logiciel de gestion de projet et des outils dordonnancement Recherche des contraintes Documentation, mmoire et prsentation orale

Contenus spcifiques la spcialit : Utilisation doutils de suivi de version Applications informatiques (site Web, application mobile, application de bureau) Utiliser progressivement les comptences acquises dans le module M2203 Gestion de projet informatique Par quipe, projet de 4 8 tudiants pour lexprimentation de la rpartition des tches Comparer diverses approches dcrites en conduite de projet, notamment la comparaison doutils de gestion de projet Recommandation : accompagnement par un intervenant professionnel pour complter lapproche pdagogique par la ralit des exigences techniques et conomiques de lentreprise Phase de ralisation optionnelle ce stade, suivant limportance du projet

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles : Mots cls : Matre douvrage, Matre duvre, Besoins, Cahier des charges, Pert, Gantt, quipe, Besoins

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 34/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Approfondissements en culture scientifique, sociale et humaine UE22 Mathmatiques M2201 Objectifs du module : Graphes et langages

Volume Horaire : 45

11h CM, 16h TD, 18h TP

Semestre 2

Aborder des concepts et des outils centraux des mathmatiques de linformatique

Comptences vises : Modliser laide de graphes et dautomates

Prrequis : M1201, M1202

Contenus : Graphes orients et non orients, concepts et outils Problmes usuels (cheminements, affectation, flots, etc.) et exemples dalgorithmes de rsolution Langages, expressions rationnelles (regular expressions), automates finis, oprations usuelles sur les langages Illustration par les bases de donnes, la gestion et les langages de programmation Recherche par expression rationnelle Complexit des algorithmes Coloration de graphes Planarit

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles :

Mots cls : Arbre ; Automate ; Connexit ; Parcours

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 35/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Approfondissements en culture scientifique, sociale et humaine UE22 Mathmatiques M2202 Objectifs du module : Analyse et mthodes numriques

Volume Horaire : 30

8h CM, 12h TD, 10h TP

Semestre 2

Comprendre les notions fondamentales de lapproximation et de la convergence

Comptences vises : Majorer, minorer, grer les approximations

Prrequis : M1201

Contenus : Suites et fonctions numriques Limites et convergence Comportement local (drivabilit, approximations)

Modalits de mise en uvre : Utilisation souhaitable de logiciels de calcul

Prolongements possibles : Interpolation et algorithmes dapproximation (dichotomie, point fixe, Newton) Notations de Landau Sries numriques Introduction aux fonctions de plusieurs variables

Mots cls : Approximation ; Convergence ; Fonctions ; Suites ; Variations

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 36/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Approfondissements en culture scientifique, sociale et humaine UE22 conomie - Gestion Droit - Organisation M2203 Objectifs du module : Environnement comptable, financier, juridique et social

Volume Horaire : 45

12h CM, 18h TD, 15h TP

Semestre 2

Apprhender le systme dinformation comptable, lire et interprter un bilan et un compte de rsultat, comprendre la situation financire dune entreprise Comprendre les rgles et les mcanismes juridiques fondamentaux, comprendre les droits et obligations de linformaticien dans lexercice de sa profession Dvelopper les tableaux de bord de lentreprise Amliorer les performances du systme dinformation de son entreprise via les progiciels de gestion intgre ( PGI / ERP Enterprise Resource Planning) Apprendre slectionner ses fournisseurs ou clients lors de ngociations commerciales Raliser le diagnostic financier et stratgique de son entreprise, et proposer des actions correctrices Matriser les leviers pouvant amliorer la comptitivit et performance de son entreprise Contribuer la ngociation des conditions du contrat et au contrle de la ralisation de l'intervention, des produits et autres lments

Comptences vises :

Prrequis : M1203, M1204

Contenus : Systme d'information comptable de base Bases de lanalyse financire Approche du calcul des cots Approche gnrale du droit : introduction ltude du droit, organisation judiciaire, notions gnrales de droit des contrats Notions du droit du travail et spcificits du contrat de travail de linformaticien Comptabilit, finances : favoriser l'utilisation du tableur, d'un PGI, et/ou d'un jeu d'entreprise. Juridique et social : s'appuyer sur la jurisprudence et lanalyse de cas concrets

Modalits de mise en uvre :

Prolongements possibles : Mots cls : Bilan ; Rsultat ; Trsorerie ; Rentabilit ; Responsabilit ; Contrat ; Preuve ; Personnalit juridique

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 37/67

PPN INFORMATIQUE 2013

Approfondissements en culture scientifique, sociale et humaine UE22 conomie - Gestion Organisation - Droit Analyse, conception et dveloppement dapplications M2204 Objectifs du module : Permettre aux tudiants de travailler de faon efficiente dans le cadre de projets informatiques Former les tudiants au mtier de chef de projet. Connatre le fonctionnement, la gestion, lvolution des services informatiques Acqurir les comptences de base de chef de projets informatiques : tre capable dorganiser, planifier, suivre lensemble des ressources et des contraintes ncessaires la russite des projets informatiques en respectant la cohrence cots, dlais, qualit Gestion de projet informatique Semestre 2 Volume Horaire : 30

8h CM, 12h TD, 10h TP

Comptences vises :

Prrequis : M1106, M1205, M1207

Contenus : La dmarche projet Les acteurs de la gestion de projet : le matre douvrage (le commanditaire), le matre duvre, les sous-traitants, comit de pilotage Lquipe projet : rpartition des rles Le cahier des charges : analyse et comprhension des besoins du client La dfinition des tches, planification et enchanement, attribution des ressources Les outils dordonnancement : graphe Pert, diagramme de Gantt La documentation

Modalits de mise en uvre : Utilisation dun logiciel de gestion de projet Dveloppement dune dmarche projet

Prolongements possibles : Module de mise en situation professionnelle en S3 et S4

Mots cls : Matre douvrage, Matre duvre, Besoins, Cahier des charges, Pert, Gantt, quipe

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, 2013 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Page 38/67

PPN INFORMATIQUE 2013

UE22

Approfondissements en culture scientifique, sociale et humaine Expression - Communication

Volume Horaire : 30

15h TD, 15h TP

M2205 Objectifs du module :

Communication, information et argumentation

Semestre 2

Analyser et structurer un discours ou une image Comprendre les principaux enjeux et stratgies de largumentation pour une communication efficace Adapter son discours aux diffrentes situations de communication et aux besoins de son interlocuteur Analyser et produire un discours explicatif et argumentatif, structur et problmatis, y compris dans les situations de travail collaboratif Comprendre et concevoir des supports de communication visuelle

Comptences vises :

Prrequis : M1105, M1205