Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

04 01 08la Conception Des Installations de Distribution D Eau Sanitaire

04 01 08la Conception Des Installations de Distribution D Eau Sanitaire

Transféré par

elmandoubTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

04 01 08la Conception Des Installations de Distribution D Eau Sanitaire

04 01 08la Conception Des Installations de Distribution D Eau Sanitaire

Transféré par

elmandoubDroits d'auteur :

Formats disponibles

La conception des installations de

distribution deau sanitaire dans les

btiments

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 1 sur 53

SOMMAIRE

1. Introduction

1.1. Contexte

1.2. But de la formation

1.3. Documents de rfrence

2. Description gnrale dune installation de distribution

2.1. Principe

2.2 Types de rseaux

2.3. Pressions

2.4. Tempratures

3. Exigences

. 3.1 Pression et tempratures

3.2 Dbits aux points de puisage

. 3.3. Prescriptions gnrales.

. 3.4. Prescriptions pour les conduites deau froide

. 3.5. Prescriptions pour les conduites deau chaude

. 3.6. Scurit contre lclatement

. 3.7. Protections contre le climat extrieur

. 3.8. Prescriptions BELGAQUA

4. Matriaux

. 4.1. Matriaux utilisables

4.1.2. Matriaux mtalliques

4.1.2.1. Acier galvanis

4.1.2.2. Cuivre

4.1.2.3. Inox

4.1.3. Matriaux plastiques

4.1.3.1. PEX

4.1.3.2. PP

4.1.3.3. PB

4.1.3.4. Multiskin

5. Calcul des conduites

5.1. Thorie

. 5.2. Principe du dimensionnement

5.3. Dbits de pointe

5.4. Conduite du calcul

5.5. Exemple

5.6. Contrle du dimensionnement

6. Optimalisation des branchements EC

7. Abaques utiles pour le calcul des tuyauteries

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 2 sur 53

1. Introduction

1.1. Contexte

Il y 50 ans le nombre de points deau dans lhabitat tait souvent limit 2 3.

Actuellement, il est courant davoir, dans une habitation, une petite dizaine de

points de puisage deau, quintuplement qui est le rsultat dune volont daugmentation

du confort dans nos logements.

Cette augmentation du confort sest faite en distribuant tous ces points une eau

de haute qualit - destine la consommation humaine- permettant ainsi daugmenter

globalement le niveau de qualit de notre de vie.

Evolution de la consommation deau potable

1980 2004

(litres/jour) (litres/jour)

Bain 12,6 11,8

Douche 19,2 31,7

Lavabo 7,4 4,9

Lave-mains 2,4 1,7

Boisson Inconnu 1,3

Vaisselle ( la 9,3 3,6

main)

Lave-vaisselle 1,1 2,4

Prparation 4 1,5

nourriture

WC 29 33,1

Machine laver 22 21,7

Divers 2 6,4

TOTAL : 109 120

Trois conditions sont cependant ncessaires pour raliser effectivement cette

double performance (eau de qualit et confort) :

1. La captation dune eau de haute qualit.

2. Une distribution de cette eau vers les utilisateurs, sans dgradation inacceptable

de sa qualit.

3. Une distribution, lintrieur des btiments, qui garantit cette qualit et qui

procure le confort attendu.

- Les 2 premires conditions sont la responsabilit du distributeur qui doit dlivrer

une eau destine la consommation humaine, et qui doit rpondre la lgislation

rgionale, base sur une directive europenne. .

- La 3me condition est de la comptence de linstallateur sanitaire, qui sera

responsable de la conception, la mise en uvre et lentretien de linstallation

lintrieur du btiment.

- A cet effet la conception des installations doit tenir compte dun certain nombre

dexigences donnes par diffrents documents caractre normatif

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 3 sur 53

1.2. But de la squence dapprentissage

Le but du prsent document est dapprendre connatre et utiliser pour la

conception et la ralisation des installations de distribution deau sanitaire dans les

btiments :

. Les normes europennes de la srie EN 806 : Spcifications techniques

relatives aux installations pour leau destine la consommation humaine lintrieur

des btiments.

Partie l - Gnralits

Partie 2 - Conception

. Les prescriptions techniques installation intrieure de BELGAQUA (Fdration

Belge du Secteur de lEau)

. Dun projet de notes techniques du CSTC au sujet du dimensionnement des

conduites

. En noubliant pas les autres recommandations du CSTC en la matire : NIT

(note dinformation technique)

1.3. Documents de rfrence

EN806-1 Spcifications techniques relatives aux installations pour leau destine

la consommation humaine lintrieur des btiments (partie 1 : gnralits)

EN 806-2 Spcifications pour les installations intrieures destines la distribution

de leau pour une consommation humaine

Rpertoire 2005 des prescriptions techniques pour installations intrieure de la

fdration Belge du secteur de leau ASBL

2. Description gnrale dune installation de distribution

2.1. Principe

Distribution par des conduites sous pression

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 4 sur 53

Source : CSTC antenne norme H2O

2.2. Types de rseaux

A/ Ramifis

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 5 sur 53

Source : CSTC antenne norme H2O

B/ boucls

2.3. Pressions

Note au sujet des units de pression :

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 6 sur 53

Exemple : la pression au bas du chteau deau dans le cas o il ny a pas de

puisage (pression statique) : P= .g.H

La pression est gale [rho] (la masse volumique de leau soit1000 Kg/m

4c.) multiplie par g (acclration gravitationnelle soit 9,81 m/s) multiplie par H (la

hauteur de la colonne deau)

Pour H = 30 m:

P = 1000 (kg/m) x 9,81(m/s) x 30 (m)

= 294300 Pa soit 300000 Pa

. 300000 Pa = 300 kPa = 3 bar = 3000 mbar

. 300000 Pa 30 m CE (colonne deau)

. 1 m CE 10000 Pa = 10 kPa

1 mm CE 10 Pa

2.4. Tempratures

Le prsent sujet est explicit divers endroits du prsent expos. La nouvelle

norme tient particulirement compte du risque de dveloppement de certaines maladies.

Pour des raisons dhygine (les lgionelles), il nest pas recommand de prvoir la

production deau chaude une temprature infrieure 50C En gnral on

recommande mme 60C.

Afin dviter des brlures, il est alors recommand de prvoir des mlangeurs

thermostatiques aux points de puisage.

Pour la mme raison dhygine, la EN 806-2 exige que toute installation deau

chaude sanitaire puisse mener de leau +70c. aux diffrents points de puisage, afin de

pouvoir faire des dsinfections thermiques.

3. Exigences

3.1 Pression et tempratures

3.1.1 Pressions

La prEN 806-2 (pr norme EN 806-2 car le norme nest pas encore rdige dans

son libell dfinitif lheure de la prparation de ce cours) prvoit 3 classes de pression

maximale de service :

- 1000 kPa (10 bar) PN l0

- 600 kPa (6 bar) PN 6

- 250 kPa (2,5 bar) PN 2,5

En Belgique on adopte :

o le PN 10 pour les conduites,

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 7 sur 53

o et le PN 6 pour certains quipements : rservoirs deau chaude p. e.

La classe PN 2,5 nest pas compatible avec les pressions de distributions

rencontres dans les rseaux publics en Belgique.

3.1.2 Tempratures de leau lutilisation

- On considre que la temprature de leau froide (EF) ne doit pas dpasser les

25C

- Eau chaude au puisage : (note : pas de donnes dans les EN 806; les

recommandations suivantes ont t trouves dans plusieurs documents)

Point de puisage Temprature c.

Lavabo, lave-mains, bidet 40c.

Evier 50 55c.

Douche 37 40c.

Baignoire 37 40c.

3.1.3 Tempratures donnes pour la conception des installations

Les deux classes de tempratures suivantes sont prvues dans la prEN806-2 ; il

sagit de dune classification des spcifications et des conditions de service pour les

tuyauteries plastiques Texte actuellement pas encore traduit de langlais

Classe Prvu pour Dure de Temp. Dure Temp. Dure de Champ

dapplication des vie cette Max de vie Max en rsistance dapplication

tempratures tempratur c. la temp. cas de en cas de de la

jusqu e Max. panne panne tuyauterie

c.

1 60c 49 ans 80c 1 an 95c 100 H ECS

jusqu

60c

2 70c 49 ans 80c 1 an 95c 100 H ECS

jusqu

70c

3.1.4 Temps dattente

Point de Temps

Selon la EN 806, la temprature dutilisation doit tre puisage En

obtenue au point de puisage endans les 30 secondes aprs Secondes

louverture du robinet. vier 7

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 8 sur 53

En Suisse, dautres valeurs sont avances suivant le tableau Lavabo 10

ci-joint Douche 10

Baignoire 15 20

3.2 Dbits aux points de puisage

Tableau des dbits prvus par la EN 806 :

Point de puisage Dbit de puisage Temp. Qef Qec

QA (l/s.) c. Eau froide Eau chaude

(10C.) (60c)

l/s l/s

Lavabo, lave-mains, bidet 0,10 40 0,04 0,06

Robinet de chasse (WC) 0,10 EF 0,1 /

Evier 0,15 - 0,20 55 0,02 0,18

Douche 0,15 - 0,20 40 0,08 0,012

Lave linge, lave vaisselle 0,015 0,2 EF 0,2 /

Baignoire 0,3 0,4 40 0,16 0,24

Robinet durinoir 0,15 0,3 EF 0,3 /

Robinet de jardin/garage 0,8 EF 0,8 /

Pour information, lancienne norme DIN 1988 qui tait dapplication retenait les

dbits suivants :

Point de puisage Dbit EF (l/s) Dbit EC(l/s)

Lavabo, lave-mains, bidet 0,07 0,07

Robinet de chasse 0,13 0

Evier 0,07 0,07

Douche 0,15 0,15

Lave-linge, lave-vaisselle, 0,2 0

Baignoire 0,15 0,15

Robinet durinoir 0,3 0

Robinet de jardin/garage 0,5 0

3.3. Prescriptions gnrales.

3.3.1. Des vannes darrt doivent permettre de sectionner linstallation en

diffrentes parties : par exemple par tage. ...

3.3.2. Des vannes darrts sont prvues en amont dappareils comme : les

rservoirs de WC, les producteurs deau chaude, les machines laver

3.3.3. Les robinets dEC doivent se trouver gauche, lEF droite.

3.3.4. Lors du placement des conduites dEF et EC les unes au-dessus des autres,

lEC doit se trouver au-dessus.

3.3.5. Les conduites deau sanitaire ne peuvent tre places dans :

. Des conduits de fume

. Des conduits de ventilation

. Des cages dascenseurs

. Des conduites dvacuation deaux uses

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 9 sur 53

3.3.6. Il est recommand dinstaller les conduites en apparent.

3.4. Prescriptions pour les conduites deau froide

3.4.1. Il faut une consommation rgulire tous les points de puisage.

3.4.2. Les conduites deau froide ne peuvent tre places prs des conduites de

chauffage ou dEC afin dviter lchauffement, sinon il faut les isoler.

3.4.3. Dans le cas o de leau potable et non potable sont distribues dans le

btiment, il est ncessaire didentifier les diffrents rseaux par un code couleur : lEF

potable sera marqu :

- Soit par une peinture verte avec des bandes blanches de 10 cm de largeur tous

les l0D (10 x le diamtre de la tuyauterie) avec un min de 1 m.

- Soit par un anneau vert et un anneau blanc tous les 10D

Il faut apposer aux points de puisage un symbole permettant didentifier les points

deau potable des points deau non potable.

Exemple de pictogramme reconnaissable par tout le monde :

3.4.4. Les points de puisage doivent se situer au-dessus dune installation

permettant lvacuation de leau sortant du puisage.

3.5. Prescriptions pour les conduites deau chaude

3.5.1. Dans le cas dune distribution boucle, la diffrence entre la temprature de

dpart et la temprature de retour ne doit pas dpasser les 5C.

3.5.2. Le raccordement de lalimentation EF doit se faire dans le fond du rservoir

de production deau chaude.

3.6. Scurit contre lclatement

3.6.1. Un clapet de scurit doit tre install sur la conduite deau froide de TOUT

chauffe eau. Aucune vanne ne peut se trouver entre le clapet de scurit et le

rchauffeur.

3.6.2. Lexpansion de leau, lors de 1chauffement, peut tre absorbe soit par la

dcharge deau via le clapet de scurit, soit par un vase dexpansion (4% du volume du

rchauffeur)

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 10 sur 53

Les fabricants de vase ont galement mis au point un raccord provoquant un passage

de leau et un rinage du vase lors de chaque soutirage dECS. Ce raccord peut et doit tre

install mme sur les vases dj en fonction.

3.7. Protections contre le climat extrieur

A/ Gel :

- Les conduites doivent tre protges contre le gel

- Au cas o le risque de gel est re1

. Il faut prvoir un chauffage par ruban

. Soit vider a conduite.

B/ Condensation :

- Les conduites deau froide doivent tre protges contre la formation de

condensation au cas o elles passent dans des zones humidit leve.

3.8. Prescriptions BELGAQUA

Ces prescriptions visent surtout viter davoir un retour deau vers le rseau

public.

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 11 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 12 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 13 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 14 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 15 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 16 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 17 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 18 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 19 sur 53

4. Matriaux

4.1. Matriaux utilisables

4.1.1 Tuyauteries utilisables pour les installations intrieures

Matriaux Matriaux de

mtalliques synthse

Acier galvanis Pvc PB

Cuivre PE PP

Inox PER PVCC .

4.1.2. Matriaux mtalliques

Acier galvanis Cuivre Inox

Classe de pression PN 10 PN 10 PN10

Classes de tempratures 60c max Pas de Pas de limite

limite 100c

100c

Faonnage Cintrage Cintrage

mcanique mcanique

avec machine

cintrer

froid

OUI avec raccords

Assemblage par galva et Non Non

filetage/taraudage complment

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 20 sur 53

dtanchit

Oui (mtal

Assemblage par brasure tendre Non dapport Non

exempt de

plomb)

Assemblage par soudage ou

soudobrasage avec argent ou Non Non Non

mtal +800c

Raccords union

Assemblage avec raccords uniquement Oui Oui

mcaniques assembls par

filetage des tubes

Assemblage par raccords sertis Non Oui Oui

Assemblages par brides Non Non Non

4.2.1. Acier galvanis

RECOMMANDATIONS POUR LUTILISATION DES TUBES EN ACIER

GALVANISE POUR LA DISTRIBUTION DEAU SANITAIRE CHAUDE ET

FROIDE :

Paramtres Recommandations

1. PH ; TAC ; TH Tels quils confrent leau un caractre incrustant

Qualit de leau 2. Ions Cl Concentration en ions de chlore <100 mg/l

3. Temprature Temprature <55c dans la tuyauterie

Traitement aprs Priode de rodage 45c pendant 6 mois au minimum

compteur 4. Adoucissement Tel que leau possde toujours un caractre incrustant

Rglage de la duret assur par une vanne proportionnelle au

dbit

Priode de rodage de linstallation au minimum 6 mois sans

adoucissement

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 21 sur 53

Qualit du tube 5. Tube Suivant norme NBN 744

6. Revtement en 400 g/m soit 96 dpaisseur

zinc

Conception 7. Vitesse de leau Max 2m/s en sous-sol

Max 1 1,5m/s dans les branchements

8. cavitation et coups Pas de variation brusque de direction

de blier Eviter les coudes a faible rayon de courbure

Eviter les vannes et robinets fermeture/ouverture rapide

9. Filtres Seuil de filtrage recommand 25 ou 50

Prsence de filtre sur les retour de boucle deau chaude

10. Surpression Suppresseurs et coussins dair exclure

11. Dgazage Aprs dtente

Au sommet de boucles importantes

A laccumulateur deau chaude

12. Complexit Prvoir des parcours de tuyauterie simples, si possible

rectilignes, peu de changements de direction et accessibilit

maximale

Si indispensable de cacher les tuyauteries, rendre les gaines

accessibles et visitables

Prvoir la possibilit de purger la tuyauterie ainsi que les

boilers

13. Prsence de Cuivre en amont du galvanis : INTERDIT

mtaux diffrents Accessoires en bronze ou en laiton : Uniquement si

indispensable

Cuivre en aval du galvanis : Autoris si PAS DE

BOUCLAGE

Acier vitrifi ou inox : Pas de problme

14. Assemblage Par filetage et raccords GALVANISES

Utilisation exclusive de coupe vgtale

15. Nettoyage Ncessaire directement aprs le test dtanchit

Utilisation 16. Vidanges A viter et si indispensable uniquement de courte dure.

Essais dtanchit aprs chaque remise en service

17. Stagnation Puisages rguliers recommands

18. Temprature 55C

Priode de rodage 45C pendant 6 mois

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 22 sur 53

4.2.2. Cuivre

RECOMMANDATIONS POUR LUTILISATION DES TUBES EN CUIVRE

POUR LA DISTRIBUTION DEAU SANITAIRE CHAUDE ET FROIDE

Paramtres Recommandations

Qualit des tubes - Conforme la NBN 12-101

- La quantit de carbone sur la paroi interne du tube ne

peut excder 0,2 mg/dm

- Marquage indlbile tous le 500mm pour identifier le

fabricant

Qualit du revtement extrieur des tubes - Possibilit de dilatation thermique

- Garantie du fabricant que le matriau ne contient pas

de rsidus susceptibles de dtriorer les tubes

- Marquage indlbile tous le 500mm pour identifier le

fabricant

Qualit des eaux composition - Non agressive

- Conforme la directive CEE N 80/778 du 15/7/1980

adoucissement - Tel que la duret de leau reste suprieure 15Fr.

temprature - Aucune prescription pour autant que la pression ne

dpasse pas la pression nominale du tube

Conception du rseau

Vitesse de leau - Maximum 1,5 m/s pour viter tout phnomne drosion

- Maximum 1m/s pour raisons acoustiques dans les

locaux habits (on admettra 1,5m/s dans les caves et les

garages

Prsence de matriaux diffrents - Conforme la NIT 145 du CSTC (phnomne

dlectrolyse)

Trac - Parcours avec un minimum de changements de direction

- Si possible accessible

Filtres - Placement dun filtre

- Seuil de filtration recommand 25 50

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 23 sur 53

Dgazage - Aprs dtente (rducteur de pression)

- A laccumulateur deau chaude

- Au sommet des boucles de distribution deau chaude

Suppresseurs - A membrane de sparation air/eau

Coups de blier - Eviter les lments qui provoquent les coups de blier

(lectrovannes, robinets de tour)

- Les amortir au moyen dabsorbeurs

Points morts - Eviter les points morts

Mise en uvre des tubes en cuivre

Coupe - Utilisation dun coupe tube au diamtre appropri

- Coupe droite

- Ebavurage

Assemblage Par brasure tendre - Utilisation de raccords adquats ou dun outillage

appropri pour lvasement

- Prparation soigne : calibrage, bavurage, nettoyage et

dcapage

- Utilisation dun flux appropri ne contenant pas de

chlorure dammonium (dsignation F.SW22 selon din

851.1), ne pas utiliser en excs, traces de flux a nettoyer

aprs brasage

- Placer la partie tulipe du tube ou du raccord vers le bas

- Eviter de chauffer les tubes au-del de la plage de fusion

de la brasure

- Utiliser un mtal dapport appropri

Par brasure forte - Formellement dconseille

Par raccord mcanique - A nutiliser que dans des endroits accessibles

Cintrage - Voir tableau cintrage

Fixations - voir fixations

Dilatation thermique - Prvoir la possibilit de dilatation thermique des tubes

Gainage des tubes - Garantie de compatibilit de la gaine avec le cuivre

Nettoyage des rseaux et mise en service - Aprs mise en uvre du rseau, procder des rinages

abondants grande vitesse ; ceux-ci se font directement

aprs lessai dtanchit sous pression

- Si la priode entre la mise en uvre et la mise en

service du rseau est longue, il est prfrable de laisser

les conduites sous eau

- Si ceci nest pas possible (danger de gel par exemple),

les priodes de vidanges seront aussi courtes que possible

ou on pratiquera un asschement de la tuyauterie

Stagnation - Puisages rguliers chaque point

Vidanges - Vidanges a viter ; si invitables, de courte dure

- Prcaution spciale pour les vidanges longue dure :

schage des tuyauteries lair

Cintrage du cuivre

Type de tube Nuance Diamtre extrieur Rayon de cintrage Mode de cintrage

minimum

NU Tube recuit D 22 7xD froid, manuellement

ou avec cintreuse

4xD A froid avec cintreuse

Tube mi-dur D 22 4xD A froid avec cintreuse

(Ecroui)

Gain Pour cintrer ces tubes dans leur gaine isolante, il est recommand de se rfrer aux

extrieurement prescriptions des fabricants

Brasure tendre a utiliser pour lassemblage des tubes en cuivre

Description Composition Plage de fusion Densit Dsignation selon

(% du poids) C. Kg/dm Norme DIN 1707 (*)

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 24 sur 53

Brasure tendre Argent (Ag) 3 5% 221/240C 7,3 Din 1707-L-Sn Ag5

tain/argent Etain (Sn) solde Ou DIN 1707-2.3690

Brasure tendre Cuivre (Cu) 2,5 3,5% 230/260C 7,3 Din 1707-L-Sn Cu3

tain/cuivre Etain (Sn) solde Ou DIN 1707-2.3691

Norme DIN 1707 (*) Il nexiste pas de norme Belge ce sujet

4.2.3. Inox

Ce type de produit nest pas encore repris dans des normes. Pour ce type de

produits, les fabricants peuvent demander une attestation daptitude lemploi (ATG)

lUnion Belge pour lAgrment technique en Construction (UBAtc www.ubatc.be). Sur

base dune valuation technique du produit.

. Une ATG a t dlivre pour MAPRESS EDELFLEX

Ce document spcifie la mise en uvre de ce produit.

4.3. Matriaux plastiques

. Pour ces matriaux : voir galement les ATG.

4.3.1. PEX

4.3.2. PP

4.3.3. PB

4.3.4. Multiskin

PVC PE PER PB PP PVCC Multiskin

Nature de leau OK si conforme CSP (eau de distribution sanitaire)

Classe de pression PN 6

PN 10

Classe de temprature 20C. 80C.

Faonnage Seuls les tubes semi rigides peuvent tre faonns

Collage Oui NON Oui NON

Polyfusion NON Oui NON Oui NON

lectrofusion

Raccord mcanique Oui avec accessoires adapts

Raccords sertir NON Oui NON Oui

Pour de plus amples informations concernant les mthodes

de pose des tuyauteries, se rfrer aux chapitres adquats

du cours de technologie sanitaire et chauffage

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 25 sur 53

5. Calcul des conduites

5.1. Thorie

5.1.1 Points de puisage : condition de base pour quun robinet dbite

Pour que leau sorte du robinet (Qr) elle doit se trouver une pression (Pr)

suprieure la pression atmosphrique (Pa)

. La ncessit davoir cette surpression explique le principe de base de nos

rseaux de distribution, o la surpression est ralise par les chteaux deau et/ou des

pompes.

5.1.2 Points de puisage ; dbit minimal/pression minimale

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 26 sur 53

. Pour quun robinet soit fonctionnel il doit dlivrer un dbit minimal (cfr. Le 3.2)

tant donne la relation entre le dbit et la pression amont du robinet, le dbit

minimal implique davoir en amont du robinet une pression minimale (Pr min)- : voir

tableau suivant :

Pression

Dbit EF Dbit EC Temp. Minimale

Point de puisage l/s l/s c. Prmin

bar

Lavabo, lave-mains, bidet 0,04 0,06 40 0,5

Robinet de chasse 0,1 / EF 0,5

Evier 0,02 0,18 55 1

Douche 0,08 0,12 40 1

Lave-linge, lave-vaisselle, 0 ,2 / EF 1

Baignoire 0,16 0,24 40 1

Robinet durinoir 0,3 / EF 1

Robinet de jardin/garage 0, 8 / EF 0,5

5.1.3 Relation pression compteur Pco - pression robinet Pr

Cas du robinet au mme niveau que le compteur : robinet ferm

Cas du robinet au mme niveau que le compteur : robinet ouvert

Cas du robinet plus haut que le compteur :

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 27 sur 53

Lors dun coulement la pression juste avant le robinet nest plus gale

celle du compteur; elle est diminue suite aux diffrentes pertes de pression :

A/ les pertes de charge, dues au frottement de leau contre les parois. Ces

pertes tant :

- Proportionnelles

la vitesse v (au carr) et donc fonction du dbit,

la longueur de la conduite (L) entre le compteur et le robinet

la rugosit de la paroi de la conduite (f)

- Inversement proportionnelles au diamtre (D)

B/ la diffrence de niveau entre les deux points : pgh

5.2. Principe du dimensionnement

Etant donn quil faut une pression minimale juste en amont du robinet, il est donc

absolument ncessaire de limiter les pertes de pression qui sont le rsultat des

diffrences de niveau et de la perte de charge suite lcoulement de leau dans les

conduites

- Mais la diffrence de niveau est une donne.

- Limiter les pertes implique donc la limitation des pertes de charges en

jouant sur le diamtre des conduites (D) les longueurs tant galement

une donne du problme (conception du btiment)

Dans la toute grande majorit des habitations unifamiliales et des btiments 2 3

niveaux, on parvient limiter, de faon acceptable, les pertes de charge en adoptant des

vitesses dcoulement limites lors des puisages de pointe (Qp).

Ces vitesses (vc) sont :

- Dans les caves : 2 m/s pour toutes les conduites sauf pour le cuivre o la

vitesse max est de 1.5 m/s (risque drosion)

- Dans les trmies montantes : 1.5 m/s

- Dans les parties habites : 1 m/s

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 28 sur 53

En pratique il faut donc :

o Dterminer les dbits de pointe dans les diffrentes sections du

rseau

o Calculer les diamtres sur base des vitesses dtermines plus haut

o Vrifier la validit de lapproche et corriger ventuellement

5.3. Dbits de pointe

Le dbit de pointe (Qp) dans une section de conduite, est fonction du dbit brut

= la somme des dbits des robinets aliments par la conduite (Qr )

Qp = f(Qr)

Selon la norme allemande DIN 1988 :

o Pour un dbit brut (Qr) jusque 20 I/s

et si tous les robinets ont un dbit de puisage < 0,5 l/s on

utilise le graphique B ci-joint, soit la formule

Qp = 0.682 x (Qr)O,45 - 0,14 l/s

Si un ou plusieurs des robinets ont un dbit de puisage 0,5

l/s, on utilise le graphique A

o Pour (Qr) > 20 l/s, on utilise le graphique A soit la formule

Qp = 1,7 x (Qr)O,21 - 0,7 l/s

5.4. Conduite du calcul

1. Faire un schma isomtrique ou unifilaire de linstallation concerne : EF ou EC

et y indiquer les hauteurs et les longueurs.

2. Identifier les diffrentes sections, par ex. laide de lettres : A, B

3. Faire un tableau o la 1re colonne reprend ces diffrentes sections, la 2 la

longueur de la section, la 3 la diffrence de hauteur entre le dbut et la fin de la section

4. Dterminer le dbit en chaque point de puisage

5. Dterminer pour chaque section le dbit brut (Qr), reprendre cette valeur dans

le tableau (4me colonne).

6. Dterminer le dbit de pointe (Qp) avec le graphique ou la formule approprie

et reporter galement ces valeurs dans le tableau (5 colonne)

7. Indiquer dans le tableau la vitesse admissible dans la section (6 colonne)

8. Calculer le diamtre intrieur des sections :

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 29 sur 53

Dic = 35.7 x (Qp/vc) en mm

O Qp en l/s et vc (= 1 ou 1,5 ou 2) en m/s; noter les Dic dans le tableau (7

colonne)

9. Choisir un tube du commerce avec un diamtre intrieur Di Dic. Noter le

diamtre extrieur x lpaisseur (De x ep) du tube du commerce et le Di galement dans

le tableau (8 et 9 colonne)

10. Calculer la vitesse v quon aura dans la section avec Di :

V = 1274.5 x Qp/Di (en m/s)

11. Contrler le dimensionnement : voir 5.6

5.5. Exemple (fourni par le CSTC)

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 30 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 31 sur 53

5.6. Contrle du dimensionnement

Pour que linstallation soit satisfaisante, il faut que le point le plus loign du

compteur (= le robinet le plus dfavoris) ait, lors de la consommation de pointe, encore

une pression suffisante Pr Prmin (cfr tableau).

Cette pression (Pr) = la pression au compteur (Pco) moins les pertes de pression

o Pertes suite aux diffrences de niveau : Ph

o Pertes de charge dans le compteur, filtres, : Pz

o Pertes de charges dans les conduites : P

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 32 sur 53

5.6.1 Pression au compteur (Pco)

. La pression au compteur dpend du rseau de la compagnie a lendroit ou se situe

le btiment en question.

Normalement elle se situe entre 2 et 6 bar

. Pour connatre Pco il faut contacter la compagnie ou faire une mesure.

5.6.2 Perte de pression suite la hauteur dlvation des points de puisage

(Ph)

. La diffrence de niveau (h) en m entre le compteur et le robinet, induit une

diminution (Ph) de la pression disponible en amont du robinet :

Ph= x g x h [Pa]

Avec :

- : la masse volumique de leau 1000 Kg/m

- g : lacclration gravitationnelle 9,81 m/s

5.6.3 Les pertes de charges dans des appareils comme le compteur, les filtres,

: Pz

Le frottement entre leau et les parois ne se limite pas aux tubes, ce phnomne se

produit galement dans les accessoires comme les appareils de type compteurs, filtres,

adoucisseurs,)

Ces pertes ponctuelles ou singulires (pz) sont donnes soit dans les notices

techniques de ces dispositifs, soit repris dans des tableaux du type ci-joint ;

NB : souvent les Pz sont exprimes en bar, mbar, mCE,

Pz : pertes de charges singulires pour appareils

Appareil Type Pz (bar)

Chauffe eau instantan Electrique 0,5 1

Gaz 0,5

Chauffe eau a accumulation 0,5

Compteur Roue a aube Qnom = 15m/h 1

Woltman vertical Qnom > 15m/h 0,6

Woltman horizontal Qnom > 15m/h 0,3

Adoucisseur 1

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 33 sur 53

Dans le cas de la prsence de plusieurs dispositifs en srie, il faut forcment

sommer les diffrentes pertes pour dterminer le Pz total;

en formule: Pz = Pz1 + Pz2 + Pz3 +

Soit : Pz = Pzi

5.6.4 Pertes charges suite lcoulement de leau dans les conduites : P

La perte de charge est le rsultat du frottement de leau dans

Les conduites rectilignes : Pl (pertes de charges linaires)

Et dans les accessoires : coudes, Ts, vannes, manchons,

En gnral on admet que ces pertes reprsentent 25% des pertes de charges

linaires

Donc : AP = 1.25 x Pl

(Avec beaucoup daccessoires, on peut aller jusqu Max 1,5 x Pl)

. Limportance de la perte de charge dans les tubes, Pl est dtermine par :

La vitesse de leau : v (m/s)

Le diamtre intrieur du tube : Di (m)

La longueur de la conduite: l (m)

La rugosit de la paroi.

Ce Pl peut se calculer :

Pl = f x (l/Di) x x v/2 en Pa

O : l, D, , et v (ont t explicits prcdemment)

f = facteur li la rugosit de la paroi

(rho) = la masse volumique de leau en Kg/m

En gnral cette perte sexprime par mtre courant de tube : perte de charge

unitaire R :

Pl/l = R = (f/Di) x x v/2 en Pa/m

Remarques

1/ Perte de charge unitaire R : (autres units)

1000 Pa/m = 1 kPa/m= 10 hPa = 10 mbar/m =100 mmCE

La perte de charge unitaire est en gnral donne

Soit sous forme de graphique pour les diffrents types de

tubes

Soit sous forme de tableau

2/ La perte de charge linaire peut galement scrire en fonction du dbit :

Pl = 8 x f x l x x Q/ (TT x D5)

Ceci permet de constater limportance du diamtre de la conduite : pour un mme

dbit 1 doubler le diamtre, rduit de 32 fois la perte de pression, tant donn que le

diamtre apparat au dnominateur lexposant 5 !!!

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 34 sur 53

3/ Dans le cas ou une conduite est constitue de plusieurs sections de diamtres

diffrents la perte de charge se calcule comme la somme des pertes de charges dans

les diffrentes sections :

P = 1,25 x [R1xL1 + R2xL2+.]

Soit avec une formule gnrale :

P = 1,25 x Ri x li

5.6.5 Les pertes totales de pression en amont dun point de puisage se

calculent donc avec la formule :

Pr = Pco P Ph - Pz (Pa, mbar ou bar)

Avec :

. P = Ri li la somme de pertes unitaires dans les diffrentes sections en amont

du robinet fois la longueur de chaque section.

. Ph : la diffrence de niveau entre le robinet et le compteur

Pz : = Pzi la somme des pertes dans les appaareils type compteur, filtre,

prsents dans la conduite en amont du point

5.7 Exercices

Ex N1 : recherche de R

Dterminer R et v rsultant dun dbit de 12 I/min dans un tube DN 12 en

cuivre :

- R = .mbar/m

- v = .m/s

- Quelle est 1 dans ce cas la perte de charge dans 20 m de tube :

- P = R x 1 =. X 20 = mbar

- R = .mbar/m

- v = .m/s

- P = R x 1 =. X 20 = mbar

Ex N2 : exercice sur le calcul de la perte de pression

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 35 sur 53

Pr = Pco Pzi - 1.25 x RixLi Phi

Pco = 4 bar

Pzi = somme des pertes dans les appareils (compteur et boiler) = Pzco

+ Pzb

. Pzco = perte compteur (tableau Pz) = 1 bar

. Pzb = perte boiler (tableau Pz) = 0,5 bar

Pzi = 1,5 bar

1.25 x RixLi = pertes de charges linaires totales = 1,25 x [(RAB x LAB)

+ (RBC x LBC) + (RCD x LCD)]

RAB x LAB = perte de charge linaire pour la section AB

RAB = DN25 pour Q = 0,75 l/s (tableau cuivre) = 11,1 mbar

LAB = 10m

RAB x LAB = 111 mbar

RBC x LBC = perte de charge linaire section BC = 54 mbar

RCD x LCD = perte de charge linaire section CD = 270 mbar

Total = 1,25 x (111+54+270) = 540 mbar soit 0,54 Bar

Phi = perte par diffrence de niveau

= ( x g x H) / 100000

= 1000 x 9,81 x 15 / 100000 = 1,47 Bar

Rsultat : Pr = 4 1,5 0,54 1,47 = 0,49 Bar

Conclusion : dans le cas o le point D est une douche, qui ncessite une pression

minimale de 1 bar, il faut donc craindre un fonctionnement non optimal de la douche.

Exercice N3 : Immeuble a 3 tages

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 36 sur 53

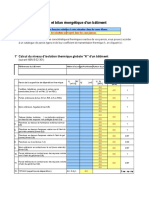

DIMENSIONNEMENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pco = 4 Bar TUBE CUIVRE

SECTION L H Qr Qp Vc Dlc Dex x p DI V

m. m. l/s l/s m/s mm mm mm m/s

AB 8,5 3,5 0,14 0,14 1 13,36 15x1 13 1,08

BC 1,5 0 0,29 0,25 1 17,85 18x1 16 1,24

CD 0,80 0,80 0,15 0,15 1 13,83 15x1 13 1,13

CE 1,5 0 0,14 0,14 1 13,36 15x1 13 1,05

EF 0,8 0,8 0,07 0,07 1 9,45 12x1 10 0,89

EG 1,8 0,8 0,07 0,07 1 9,45 12x1 10 0,89

BH 2,7 2,7 0,43 0,35 1,5 17,24 18x1 16 1,74

HI 0,5 0 0,33 0,28 1 18,89 22x1 20 0,89

IJ 0,8 0,8 0,13 0,13 1 12,87 15x1 13 0,98

IK 2,30 0,80 0,20 0,20 1 15,97 18x1 16 1,00

HL 5,5 0 0,27 0,23 1 17,12 18x1 16 1,15

LM 0,8 0,8 0,2 0,2 1 15,97 18x1 16 1,00

LN 2,3 0,80 0,07 0,07 1 9,45 12x1 10 0,89

HO 4,90 2,4 1,03 0,55 2 18,72 22x1 20 1,75

Dtermination du robinet le plus dfavorable

Dans ce cas il est vident que le robinet le plus dfavorable est le point A

o Cest le point le plus haut

o Se trouvant en aval dun tronon alimentant le reste de linstallation

Dtermination de Pz

Dans ce cas il ny a que le compteur (Woltmann horizontal) Pz = 0.3 bar

Pertes de niveau Ph (ou Phi)

Ph = x g x h

o = 1000 kg/m3

o g = 9,81 m/s2

o h = 8.6m

o Ph = 1000 x 9,81 x 8,6 = 8436.6 Pa . soit 0.08 bar ou 84.4 mbar

Pertes linaire totales P = 1,25 x RixLI

- O les pertes unitaires Ri ainsi que les longueurs Li correspondantes sont

dterminer pour les sections qui mnent au point A : AB + BH +HO

- Le calcul de RixLI se fait nouveau laide dun tableau o on reporte :

o Les diffrentes sections

o La longueur de la section

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 37 sur 53

o Le diamtre intrieur du tube du commerce

o Le dbit de pointe dans la section

o La perte de charge unitaire R, lue sur un graphique ou dans un

tableau

o Le produit 1,25 x Ri x Li ; la somme de ces valeurs donne alors

P= 598.24 mbar soit 0.5982 bar

Tableau du calcul P

CONTROLE

Calcul des pertes de charge linaires totales pour le robinet le plus dfavoris

Section L Di Qp Ri 1,25 x Ri x Li

m. mm. l/s mbar/m mbar

AB 8,5 13 0,14 14 148,75

BH 2,7 16 0,43 35 118,13

HO 4,9 20 0,55 54,1 331,36

Total : 16,1 598,24

Contrle Pr :

Pr = Pco Pzi - 1.25 x RixLi Phi

Pco = 4 bar

Pzi = 0,3 bar

1.25 x RixLi = 0,598 bar

Pr = 3,022 bar

Conclusion: Mme si au point A il y a une baignoire (Pmin = 1 bar) la

pression rsiduelle lors des pointes de prlvement est suffisante.

6. Optimalisation des branchements ECS

IMPORTANCE DE LA LONGUEUR POUR LES PERTES DEAU ET

DENERGIE SUITE AU REFROIDISSEMENT

Dans le cas dun branchement deau chaude sanitaire, leau a tendance se

refroidir entre 2 puisages. Dans ce cas lutilisateur vacuera cette eau trop basse

temprature vers lgout. Ceci reprsente une perte deau et une perte dnergie car il

sagit deau ayant du tre pralablement prchauffe.

Cette perte est fonction de la longueur de la conduite et du diamtre.

Les graphique ci-joints permettent dvaluer limportance de la perte deau et donc

doptimiser linstallation.

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 38 sur 53

Exemple

Un point de puisage qui est utilis 5 fois par journe dont les conduites (DN 12

mm en Cu) se refroidissent entre chaque puisage, alors que le dbit moyen est de 0.12

l/s, implique une perte deau journalire

- de 4 l si la conduite a une longueur de 5 m

- Et de 8 l si la longueur passe 10 m.

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 39 sur 53

Tableau des coefficients de simultanit pour diffrents types de btiments

(nexiste pas encore en franais)

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 40 sur 53

7. Donnes ncessaires aux calculs pour diffrentes

tempratures de fluide et les tubes dutilisation

courante.

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 41 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 42 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 43 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 44 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 45 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 46 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 47 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 48 sur 53

Tube PEX / eau a 60C (source CSTC)

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 49 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 50 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 51 sur 53

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 52 sur 53

Fin de lexpos.

Pensez toujours vrifier la conformit de vos

installations, la satisfaction de vos clients sera la rfrence

de votre comptence

Merci pour votre attention.

Pierre Dessers Ingnierie thermique coordination scurit

Cours de technologie sanitaire : la conception du circuit deau sanitaire dans une maison unifamiliale

Page 53 sur 53

Vous aimerez peut-être aussi

- Évaluation Mathématiques Période 1 CM1Document2 pagesÉvaluation Mathématiques Période 1 CM1Caro Koko80% (5)

- GUIDE TECHNIQUE EAU VERSION MODIFIEE finMAI 2009 PDFDocument251 pagesGUIDE TECHNIQUE EAU VERSION MODIFIEE finMAI 2009 PDFHicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- Gout EauDocument8 pagesGout EauHicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- 28-Sécurité Dans Les Travaux - Travaux en HauteurDocument35 pages28-Sécurité Dans Les Travaux - Travaux en HauteurHicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- TD OptiqueDocument3 pagesTD OptiqueHicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- Examen OptiqueDocument5 pagesExamen OptiqueHicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- TD OptiqueDocument3 pagesTD OptiqueHicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- Poly TDDocument35 pagesPoly TDHicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- Béton Armé Calcul Des OssaturesDocument220 pagesBéton Armé Calcul Des OssaturesHicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- ExercicesrsolusDocument196 pagesExercicesrsolusKhalil Barbari100% (5)

- Group ElectrogèneDocument216 pagesGroup ElectrogèneHicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- Moteur Hydraulique Rexroth A6vmDocument76 pagesMoteur Hydraulique Rexroth A6vmHicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- TerrassementDocument3 pagesTerrassementHicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- Livre AdmDocument162 pagesLivre AdmHicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- NBN B 62-301 IsolationThermiqueK55Document20 pagesNBN B 62-301 IsolationThermiqueK55Hicham Abdelrhafour0% (1)

- Méthdologie - Detection de FuiteDocument15 pagesMéthdologie - Detection de FuiteHicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- Métré Exo Avec CorigeesDocument18 pagesMétré Exo Avec Corigeesحمزة متسو100% (4)

- Estimation Simplifiée Des Économies D'énergie Par Augmentation de L'épaisseur de L'isolant D'une Chambre Froide.Document6 pagesEstimation Simplifiée Des Économies D'énergie Par Augmentation de L'épaisseur de L'isolant D'une Chambre Froide.Hicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- CCTG AEP - Tome 1 - Equipements Version 4 (Octobre 2010)Document94 pagesCCTG AEP - Tome 1 - Equipements Version 4 (Octobre 2010)Hicham AbdelrhafourPas encore d'évaluation

- TransistorsDocument9 pagesTransistorsOthman NchifaPas encore d'évaluation

- DualitéDocument21 pagesDualitéMariem SahbaniPas encore d'évaluation

- Laminage À Froid - ModélisationDocument21 pagesLaminage À Froid - ModélisationMOHAMED100% (2)

- 65Document40 pages65Ricardo Molina SánchezPas encore d'évaluation

- AI Mach - Elec Chp.3 Machines AsynchronesDocument32 pagesAI Mach - Elec Chp.3 Machines AsynchronesBadr ZaimiPas encore d'évaluation

- PL TP1Document4 pagesPL TP1Mohamed Maddouri50% (2)

- 9782804183387Document54 pages9782804183387simao_sabrosa7794100% (3)

- Bazed 49 Fiches Outils PDFDocument98 pagesBazed 49 Fiches Outils PDFOugribe OuijdanePas encore d'évaluation

- ch2 Introduction A La Regulation IndustrielleDocument9 pagesch2 Introduction A La Regulation IndustrielleAhmed LabidiPas encore d'évaluation

- L'Esprit: Sans LimitesDocument17 pagesL'Esprit: Sans LimitespublishitnowPas encore d'évaluation

- Climatiseur InverterDocument2 pagesClimatiseur InvertermmcseospPas encore d'évaluation

- Exemple PERTDocument18 pagesExemple PERTYassine KARMATIPas encore d'évaluation

- ISO 9612 CalculsDocument16 pagesISO 9612 CalculsfadPas encore d'évaluation

- NF EN ISO 10360-2 MMT 3DDocument39 pagesNF EN ISO 10360-2 MMT 3DMERIEM AFFAPas encore d'évaluation

- Cours CoelioDocument38 pagesCours CoeliomohssinePas encore d'évaluation

- Sism1 ProspiDocument24 pagesSism1 ProspiChadbraPas encore d'évaluation

- Nuages Poissonniens Processus de Poisson ExcursionsDocument275 pagesNuages Poissonniens Processus de Poisson ExcursionsVictor VermèsPas encore d'évaluation

- Organigramme: Conception Et Calcul de Poteaux Non MixtesDocument4 pagesOrganigramme: Conception Et Calcul de Poteaux Non Mixtes3 éme infraPas encore d'évaluation

- Exposé ACMDocument17 pagesExposé ACMMahamadou AwalPas encore d'évaluation

- EscherDocument14 pagesEschertiagoplopesPas encore d'évaluation

- TD SUR LA DERIVATION TL (Enregistré Automatiquement)Document1 pageTD SUR LA DERIVATION TL (Enregistré Automatiquement)Samba SallPas encore d'évaluation

- React JSDocument16 pagesReact JSSabyn YevedohPas encore d'évaluation

- RapportDocument150 pagesRapportFatima Zahra SrhierPas encore d'évaluation

- Cours de Physique Des Semi Conducteur PDFDocument92 pagesCours de Physique Des Semi Conducteur PDFidannben80% (5)

- PlanningDocument1 pagePlanningenzolouis70Pas encore d'évaluation

- Chapitre II Membrane Plasmique 1Document7 pagesChapitre II Membrane Plasmique 1faresgettasPas encore d'évaluation

- Exercice GFDocument2 pagesExercice GFNader TawbehPas encore d'évaluation

- Chapitre Iv: Le Marché Des Actions: D É FinitionDocument8 pagesChapitre Iv: Le Marché Des Actions: D É FinitionMomeed AbdoPas encore d'évaluation

- ThermiqueDocument51 pagesThermiqueprimou100% (2)