Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Commentaire Et Dissertation Géo

Commentaire Et Dissertation Géo

Transféré par

Lassine SackoDroits d'auteur :

Formats disponibles

Vous aimerez peut-être aussi

- Evaluation Geo cm1Document35 pagesEvaluation Geo cm1Jérôme0% (2)

- La pensée dirigée: Traité sur le raisonnement et les logiquesD'EverandLa pensée dirigée: Traité sur le raisonnement et les logiquesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)

- How To Write A Synthetic Study LLCEDocument2 pagesHow To Write A Synthetic Study LLCEOtshudiscdangency EventPas encore d'évaluation

- TP TopographieDocument30 pagesTP TopographieNizar Axel Braham100% (2)

- Fiches Rue Des Écoles Différentes Représentations de La TerreDocument20 pagesFiches Rue Des Écoles Différentes Représentations de La TerreJean-ClaudeArnuelPas encore d'évaluation

- Commentaire Et Dissertation GéoDocument4 pagesCommentaire Et Dissertation Géowaly sowPas encore d'évaluation

- Technique de Commentaire de Documents en GeographieDocument4 pagesTechnique de Commentaire de Documents en GeographieLāmzø ŸęfvPas encore d'évaluation

- Exercice de DissertationDocument14 pagesExercice de DissertationTraorePas encore d'évaluation

- TD 1 - sociAtAs Et Territoires - Corpus-2Document9 pagesTD 1 - sociAtAs Et Territoires - Corpus-2kevnrPas encore d'évaluation

- Exercice de Commentaire de Documents 3 PDFDocument8 pagesExercice de Commentaire de Documents 3 PDFBirane DiopPas encore d'évaluation

- Méthode Commentaire de DoctDocument6 pagesMéthode Commentaire de Doctchristelle fryzielPas encore d'évaluation

- GeographieDocument33 pagesGeographieniangouley2Pas encore d'évaluation

- Dissertation & CommentaireDocument18 pagesDissertation & Commentairedocteurvierra53Pas encore d'évaluation

- La Méthodologie de L'epreuve Composée Conçue Par Jean François FreuDocument6 pagesLa Méthodologie de L'epreuve Composée Conçue Par Jean François FreuMme et Mr Lafon100% (1)

- FICHE METHODE - La DissertationDocument2 pagesFICHE METHODE - La DissertationManon OrlovPas encore d'évaluation

- Méthodologie DissertationDocument3 pagesMéthodologie DissertationDiomande WilfriedPas encore d'évaluation

- Article 1461Document9 pagesArticle 1461houdaPas encore d'évaluation

- Fiche Methode L Analyse de Deux DocumentsDocument2 pagesFiche Methode L Analyse de Deux DocumentsCaritoPas encore d'évaluation

- Me Thodologie Du Commentaire de Documents - Mme Charpentier-2Document20 pagesMe Thodologie Du Commentaire de Documents - Mme Charpentier-2jeanstephaneaffianPas encore d'évaluation

- Rédiger Une DissertationDocument1 pageRédiger Une Dissertationmeg baudPas encore d'évaluation

- Fascicule NdoyeDocument40 pagesFascicule NdoyekathyPas encore d'évaluation

- La Synthèse de DocumentsDocument2 pagesLa Synthèse de DocumentstahabdeljalilPas encore d'évaluation

- Document Annalyse de MoguehDocument8 pagesDocument Annalyse de MoguehMoguehPas encore d'évaluation

- DocumentDocument8 pagesDocumentMoguehPas encore d'évaluation

- How To Write A Synthetic Study - LLCEDocument4 pagesHow To Write A Synthetic Study - LLCEMaria Claudia CampuzanoPas encore d'évaluation

- Méthodologie DissertationDocument5 pagesMéthodologie DissertationMme et Mr LafonPas encore d'évaluation

- Dissertation HistoireDocument5 pagesDissertation HistoireOumy kalsoum CoulibalyPas encore d'évaluation

- Methode Analyse de DocumentsDocument2 pagesMethode Analyse de DocumentsmayaPas encore d'évaluation

- Méthodologie Histoire-GéographieDocument20 pagesMéthodologie Histoire-Géographiedavid amaoPas encore d'évaluation

- TD METHODOLOGIE LICENCE 2 Support de Cours y TudiantsDocument38 pagesTD METHODOLOGIE LICENCE 2 Support de Cours y TudiantsDjakaridja CoulibalyPas encore d'évaluation

- Dissertation PDFDocument4 pagesDissertation PDFchamsePas encore d'évaluation

- ANALYSE ET EXPLOITATION Graphique L2Document2 pagesANALYSE ET EXPLOITATION Graphique L2Jeff EYI ZUEPas encore d'évaluation

- Ta 1tale Methodologie CompositionDocument3 pagesTa 1tale Methodologie CompositionAnge Aristide DjedjePas encore d'évaluation

- MethodologiesDocument16 pagesMethodologies6g6sszb99pPas encore d'évaluation

- La Fiche de Séquence N°3 Sur La Technique de La DissertationDocument6 pagesLa Fiche de Séquence N°3 Sur La Technique de La DissertationAnty TraoréPas encore d'évaluation

- GEO 4G 1er Cours 2019 2020Document35 pagesGEO 4G 1er Cours 2019 2020Mohamed BenaliPas encore d'évaluation

- How To Write A Synthetic Study - LLCEDocument2 pagesHow To Write A Synthetic Study - LLCEVirginie GrellierPas encore d'évaluation

- Sequence 2 La Methodologie de La Synthese de DocumentsDocument12 pagesSequence 2 La Methodologie de La Synthese de DocumentsEnzo MéoPas encore d'évaluation

- Methodologie Analyse DocumentsDocument1 pageMethodologie Analyse DocumentsBill BillPas encore d'évaluation

- Méthode Commentaire de CarteDocument5 pagesMéthode Commentaire de CarteObbyPas encore d'évaluation

- L'étude de Documents HistoireDocument2 pagesL'étude de Documents HistoiredeidPas encore d'évaluation

- FM Ecd HGGSP ÉlèveDocument7 pagesFM Ecd HGGSP Élèveava.naegele73Pas encore d'évaluation

- Dissertation Juridique Droit ConstitutionnelDocument4 pagesDissertation Juridique Droit ConstitutionnelleuzingPas encore d'évaluation

- Methode Analyse de DocumentDocument1 pageMethode Analyse de Documenttsiferana.secPas encore d'évaluation

- Dissertation JuridiqueDocument19 pagesDissertation Juridiquepau10Pas encore d'évaluation

- 2nde H3 La Mã©thodologie de La Dissertation Et Du Commentaire DuDocument8 pages2nde H3 La Mã©thodologie de La Dissertation Et Du Commentaire DuÕs Waldan SuarezPas encore d'évaluation

- Livret CapaciteDocument10 pagesLivret CapaciteJean-François NoëlPas encore d'évaluation

- Préparation DocumentsDocument1 pagePréparation Documentsmorganecollard05Pas encore d'évaluation

- Méthodologie de L'épreuve D'histoire Géographie Au BAC - Mon Bac GabonDocument13 pagesMéthodologie de L'épreuve D'histoire Géographie Au BAC - Mon Bac Gabonokeydi06Pas encore d'évaluation

- Rédaction IntroductionDocument6 pagesRédaction Introductionchayma mazhoudPas encore d'évaluation

- La Synthèse de Documents en LLCEDocument2 pagesLa Synthèse de Documents en LLCENORMA ZOGHEIBPas encore d'évaluation

- Methodologie de La DissertationDocument6 pagesMethodologie de La DissertationMme et Mr LafonPas encore d'évaluation

- Fiche - Dissertation GeoDocument2 pagesFiche - Dissertation GeoMoussa SowPas encore d'évaluation

- Méthodologie de La SynthèseDocument10 pagesMéthodologie de La SynthèseFadila OuattaraPas encore d'évaluation

- Comment Construire Un Plan de Mémoire CohérentDocument4 pagesComment Construire Un Plan de Mémoire CohérentJHEM FirstPas encore d'évaluation

- Methode Épreuve ComposéeDocument4 pagesMethode Épreuve Composéeemacf0119Pas encore d'évaluation

- Fiche Méthode Réaliser Une Synthèse PDFDocument3 pagesFiche Méthode Réaliser Une Synthèse PDFmicrodermbystellaPas encore d'évaluation

- Dossier Géopolitique 2A (2023)Document383 pagesDossier Géopolitique 2A (2023)bouaklainehiba92Pas encore d'évaluation

- PP Cours 4 Ginfo 1 Synthèse deDocument23 pagesPP Cours 4 Ginfo 1 Synthèse deMariem SayediPas encore d'évaluation

- Méthode Synthèse 2019-2020Document4 pagesMéthode Synthèse 2019-2020mahdia miguilPas encore d'évaluation

- Cours Carto ElevesDocument4 pagesCours Carto ElevesAT NMPas encore d'évaluation

- Numérisation Du PatrimoineDocument3 pagesNumérisation Du PatrimoineatelierebanPas encore d'évaluation

- Fiche Methode L Analyse de Deux DocumentsDocument2 pagesFiche Methode L Analyse de Deux DocumentsCaritoPas encore d'évaluation

- NavRoute Et DistanceDocument43 pagesNavRoute Et DistanceAaronPas encore d'évaluation

- DNB Septembre2017Document9 pagesDNB Septembre2017orianedatte28Pas encore d'évaluation

- 1ère Partie Chapitre 2 Lapproche Systemique de Lentreprise 1Document10 pages1ère Partie Chapitre 2 Lapproche Systemique de Lentreprise 1Hassan BassidiPas encore d'évaluation

- Guide de Geographie PhysiqueDocument20 pagesGuide de Geographie PhysiqueALEXIS VITAPas encore d'évaluation

- ConceptionetRéalisationd'unSystèmed'InformationGéographique (SIG) pourl'AideàlaGestiondesTransportsenCommunDocument185 pagesConceptionetRéalisationd'unSystèmed'InformationGéographique (SIG) pourl'AideàlaGestiondesTransportsenCommunelectra2589Pas encore d'évaluation

- PDFDocument324 pagesPDFomari100% (1)

- Devoirs Et Exercices Topo 14Document171 pagesDevoirs Et Exercices Topo 14Jessika SEKPONAPas encore d'évaluation

- Gradient Process Diagram by SlidesgoDocument34 pagesGradient Process Diagram by SlidesgoCarolinaCabreraSotoPas encore d'évaluation

- Mémoire MEBOUNOU Claude - CompressedDocument83 pagesMémoire MEBOUNOU Claude - CompressedBienvenu OkanlahonPas encore d'évaluation

- 11 Memoire Inondation Hers Favre Conclusion Et Annexe PDFDocument21 pages11 Memoire Inondation Hers Favre Conclusion Et Annexe PDFporsiakasoPas encore d'évaluation

- These KacemiDocument194 pagesThese KacemiyozaphoPas encore d'évaluation

- Bilan de Compétences - Auto DiagnosticDocument3 pagesBilan de Compétences - Auto DiagnosticNada Moulay100% (1)

- Coloniser L'espace - Helene Blais PDFDocument16 pagesColoniser L'espace - Helene Blais PDFAnonymous Ko9TtBC4Pas encore d'évaluation

- Situations D'apprentissage HG 6èmeDocument4 pagesSituations D'apprentissage HG 6èmenoelieagbodji1Pas encore d'évaluation

- Elevage Mouton Bechchari2Document15 pagesElevage Mouton Bechchari2Mohamed YacoubiPas encore d'évaluation

- SOUIFIDocument14 pagesSOUIFIYounasLoukiliPas encore d'évaluation

- Ecole Doctorale FSTT SIGDocument2 pagesEcole Doctorale FSTT SIGbouchnan_rachid2694Pas encore d'évaluation

- Grand Atlas 2015 - Parte54Document5 pagesGrand Atlas 2015 - Parte54kuaitaPas encore d'évaluation

- Guidedemandeur de SdoqDocument41 pagesGuidedemandeur de SdoqHafida BourziguiPas encore d'évaluation

- Géographie 1 Séance 3 A Quoi Ressemble Mon Environnement ProcheDocument3 pagesGéographie 1 Séance 3 A Quoi Ressemble Mon Environnement ProcheCarole Van De MoortelePas encore d'évaluation

- Cours SIG - TEEG - 2020 - Chapitre2Document41 pagesCours SIG - TEEG - 2020 - Chapitre2hasnaa azziPas encore d'évaluation

- Histoire-Géographie: Analyser Et Comprendre Un DocumentDocument6 pagesHistoire-Géographie: Analyser Et Comprendre Un DocumentmartinPas encore d'évaluation

- G 6 CompletDocument56 pagesG 6 Completjgogo5955Pas encore d'évaluation

- Rapport StageDocument11 pagesRapport StageGlory KondePas encore d'évaluation

Commentaire Et Dissertation Géo

Commentaire Et Dissertation Géo

Transféré par

Lassine SackoTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Commentaire Et Dissertation Géo

Commentaire Et Dissertation Géo

Transféré par

Lassine SackoDroits d'auteur :

Formats disponibles

LE COMMENTAIRE DE DOCUMENTS EN GEOGRAPHIE :

GENERALITES

Cinq types de documents peuvent être proposés à l’examen : texte (s), statistiques, graphique (s),

carte (s) et, éventuellement, un document iconographique. En réalité, c’est un assemblage de

documents divers qui est soumis au candidat, assemblage destiné à faire dégager une ou des

convergences (les documents se corroborent ou se complètent) ou bien des contradictions ou des

contrastes. Les principes généraux rejoignent ceux du commentaire historique. Mais pour une analyse

plus fine de chaque type de document géographique, il serait utile de se référer à certaines méthodes.

Tout d’abord, il faut toujours prendre la peine de lire de manière intelligente les documents.

I. Les étapes de l’épreuve

1) L’introduction ou présentation des documents

Elle est obligatoire. Même s’il n’est pas demandé au candidat de faire une introduction, il doit présenter

les documents et annoncer la réponse aux questions. Dans la présentation, il faut préciser la nature

des documents (carte, croquis, graphique…), l’auteur, la source et la date des documents de manière

comparative. Il est important de regrouper les documents par type.

2) La réponse aux questions

Les réponses doivent être claires, argumentées, concises et bien présentées. Pour ce faire, il est

important de relever dans chacun des documents les informations principales correspondant à la

problématique des questions posées et de regrouper les informations par thèmes, en les confrontant,

en les comparant ou en les associant. Le plus souvent, les réponses sont contenues dans les

documents proposés. Il suffit tout simplement d’un effort de lecture et de compréhension.

3) La conclusion

Elle consiste à :

● faire une synthèse de l’ensemble des informations tirées des documents ;

● dégager l’intérêt des documents ;

● faire une critique d’ensemble des documents.

II. Pistes pour commenter :

A. Commenter un texte

Les textes apportent des informations précieuses (articles de presse, écrits de responsables politiques

ou économiques, voire textes littéraires qui peuvent évoquer une atmosphère, exprimer des opinions,

proposer des solutions, etc.). L’analyse d’un texte de géographie vise à répondre aux mêmes

questions essentielles :

1) Quels faits le texte relate-t-il ?

2) Quelle est l’opinion de l’auteur à leur sujet ?

Il y a trois étapes dans l’analyse d’un document : l’identification, l’analyse et le commentaire.

B) Commenter des statistiques et des graphiques

Les statistiques mises à la disposition du candidat sont de plus en plus nombreuses grâce à

l’informatique, même si elles se révèlent contradictoires. Indices, agrégats, moyennes, estimations

confèrent au moindre discours économique, au plus petit article politique, l’objectivité apparente des

chiffres et l’autorité qui s’attache instinctivement à ce que l’on n’ose pas discuter. Or les statistiques ne

sont qu’un outil, ni plus ni moins objectif que d’autres et leur lecture, fort utile un jour d’examen, n’exige

qu’un peu d’entraînement.

● Il faut procéder en trois étapes distinctes : Il faut :

1) Identifier l’information proposée : ce que représentent les chiffres fournis, l’origine de

l’information, sa date, le mode de représentation.

2) Analyser les données statistiques : dégager et classer les informations, chiffrer les écarts et

évolutions (des ordres de grandeur suffisent le plus souvent).

3) Commenter l’information dégagée : expliquer les faits, porter un jugement en vous appuyant sur

vos connaissances ou sur d’autres documents.

● Aller toujours du général au particulier : Il faut :

1) Commencer par les données les plus générales : moyennes, totaux, évolution globale entre les

dates extrêmes. Ne venir qu’après aux détails, aux accidents. Si vous disposez à la fois de valeurs

absolues et de valeurs relatives, appréciez d’abord les valeurs absolues.

2) Privilégier la situation actuelle, c’est-à-dire les chiffres les plus récents. Ne travailler qu’ensuite

sur les années antérieures.

C) Lire une carte géographique ou historique

La carte permet de visualiser des réalités historiques ou géographiques. Elle réunit des informations –

clés qui doivent subir de votre part un examen attentif puis une interrogation.

a) Examiner la carte :

Votre document cartographique comprend la carte proprement dite et sa légende.

* La carte proprement dite : Elle peut se limiter à une stricte visualisation des informations de la

légende ou y ajouter quelques indications relatives à la géographie physique, aux villes, aux Etats

voisins, etc. Dans tous les cas, dites-vous que tout ce qui figure sur la carte est important.

1. Dans le premier cas, la réflexion portera sur des questions en rapport avec les faits humains

(religion, démographie, etc.), le niveau économique, la politique ou les relations entre Etats ou blocs

(pays riches / pays pauvres, relations Est – Ouest, UE / ALENA, stratégies, etc.) ou d’un continent

dont la lecture n’exigera pas des connaissances approfondies sur la géographie physique ou humaine

de tel ou tel pays. Seuls importeront les bilans globaux.

2. Si votre carte ajoute aux figurés de la légende des informations supplémentaires, c’est qu’elles

constituent d’importants éléments de réflexion. Le sujet portera alors sur un thème beaucoup plus

limité dans l’espace et concernera par exemple une puissance régionale. Il vous faudra être

méticuleux en décomposant la carte en espaces restreints de réflexion. Quels sont les éléments de

géographie physique, humaine, économique ?

Après ce découpage, considérer la carte globalement en tenant compte de l’échelle pour apprécier les

extensions des différents espaces, leur localisation. Ne perdez jamais de vue l’interdépendance entre

la géographie physique, la géographie humaine et la géographie économique. Songez aussi au rôle de

l’histoire.

* La légende : c’est par elle qu’il faut commencer : une lecture hâtive de la légende peut être aussi

fatale qu’une mauvaise compréhension du sujet :

- chaque élément de la légende peut renvoyer à des connaissances de base et met en relief un facteur

d’analyse dont vous devez tenir compte ;

- dans son ensemble, le contenu de la légende vous suggérera des lignes directives pour le

commentaire. Si certains thèmes du commentaire se dégagent de façon floue, vous devez tirer le

meilleur profit de la carte proprement dite.

b) Interroger la carte

Les thèmes de réflexion qu’inspire une carte sont beaucoup plus vastes que ne laissent supposer les

indications de la légende. Tout phénomène historique ou géographique possède des origines et

produit des effets : il est à la fois un résultat et une cause.

Par exemple, un figuré représentant l’arachide sur une carte du Sénégal n’est pas porteuse de cette

seule information. L’arachide renvoie à la mise en place du système colonial français et à l’économie

de traite au début du XXe siècle. Elle pose le problème de l’introduction d’une culture de rente qui

bouleverse des structures traditionnelles basées sur l’agriculture de subsistance et sur le repos de la

terre. Elle réclame un climat et des sols particuliers et est responsable en partie de la pénurie

alimentaire observée aujourd’hui dans un monde rural victime de la détérioration des termes de

l’échange et subissant de plein fouet un exode rural massif. Histoire, climat, économie et société sont

donc en relation étroite avec cette culture de l’arachide.

De même, en Asie du Sud-Est, l’isohyète 1 000 mm fait songer à la mousson, phénomène climatique

complexe qui détermine la production agricole et influence la vie rurale et les mentalités villageoises.

Climat, économie conditions d’existence et psychologie sont ici mis en rapport.

Evidemment, vous n’analyserez pas tous les thèmes qui se rattachent aux figurés de la carte : le sujet

vous imposera des limites strictes. Sachez cependant que, pour tirer le meilleur profit d’une carte, il

faut concevoir clairement dans quel réseau de phénomènes interdépendants s’intègre chacune de ses

informations.

LA DISSERTATION EN GEOGRAPHIE

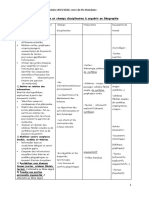

I. LES ETAPES DE LA DEMARCHE

1re étape : Analyser le sujet

- Lire attentivement le sujet : + Pour : -éviter les hors sujets, les omissions ;

-délimiter le sujet dans l’espace ;

-chercher les implications des mots de liaison (et, dans…)

- Rechercher les mots clés : + Pour en préciser le sens et éclairer le sujet (exemples : maîtrise

de l’espace, mise en valeur, puissance…)

e

2 étape Poser la problématique

- Dégager la problématique : + C’est rechercher les questions clés que le libellé du sujet recouvre :

- Quel est le problème géographique posé par le sujet ?

- Quels sont ses fondements (naturels, historiques, économiques…) ?

- Comment les phénomènes abordés dans le sujet se traduisent-ils

dans l’espace (contrastes régionaux, dynamiques spatiales différentes…) ?

- Des éléments permettent-ils de nuancer, de limiter le sujet ?

- Formuler la problématique : + C’est formuler la question centrale, issue de l’analyse du sujet, qui

sera le fil directeur du développement.

e

3 étape : Elaborer un plan

- Mobiliser ses connaissances + Faire le point, au brouillon, des arguments, des exemples

sur le sujet à partir desquelles la démonstration se fera en relation avec la problématique.

+ Eliminer toutes les connaissances sans rapport avec la problématique.

- Classer les idées pour + Réunir les informations retenues en 2 ou 3 grands thèmes (au-delà, le

répondre à la problématique devoir devient catalogue) afin de répondre de manière logique et cohérente

à la problématique.

+ Le plus souvent, commencer par le constat descriptif, avant de passer aux

explications, puis terminer par les nuances, les limites à apporter à la

réponse au problème posé.

4e étape : Rédiger la composition

* L’introduction + Organisée autour de trois éléments :

- Présentation du sujet : définition des mots clés, limites, intérêt du sujet ;

- Mise en évidence de l’idée directrice du sujet, le problème posé ;

- Indication du plan suivi (sans entrer dans les détails).

* Le développement + Comporte 2 ou 3 parties, divisées en paragraphes correspondant, chacun

à un ensemble d’arguments accompagnés d’exemples précis.

+ Annoncer l’idée clé de chaque paragraphe dès la première phrase.

+ Soigner les transitions entre les paries du devoir.

* La conclusion + C’est le bilan, mais pas un résumé du développement :

- apporter les réponses au problème posé ;

- élargir les perspectives du sujet dans le temps et dans l’espace.

délimitation spatiale du sujet mettre en relation les deux éléments

Lecture du sujet

et recherche L’espace mondial : contrastes et interdépendances

des mots clés

démographiques, économiques, culturels… flux, réseaux….

Problématique L’analyse du sujet induit les questions suivantes :

du sujet - Quels sont les grands contrastes du monde actuel ?

- Pourquoi parle-t-on d’un monde interdépendant ?

- Les phénomènes d’interdépendance entre les différents

éléments de l’espace mondial (Etats, régions, firmes…)

modifient-ils les grands contrastes du monde ?

Formulation de En quoi les contrastes et les interdépendances rendent-ils

la problématique compte d’un espace mondial à la fois un et pluriel ?

________________________________________________________________________

Mobilisation Rassembler les arguments et les exemples illustrant les trois thèmes suivants :

des connaissances - un monde de contrastes (démographie, économie, civilisation…) ;

- un monde interdépendant (flux, réseaux, institutions internationales…) ;

- les grandes divisions de l’espace mondial (Nord/Sud, Centre/Périphérie…) et

leur évolution récente.

_______________________________________________________________________

II. REDACTION DE LA COMPOSITION Application

Introduction Le monde présente un visage très différencié par les populations qui l’habitent, les

cultures, les économies qui y sont développées. Mais ces oppositions s’accompagnent

de liens, de dépendances de plus en plus étroites entre ses différentes parties.

Problématique Le sujet invite à examiner en quoi les contrastes et les interdépendances rendent compte

d’un monde à la fois un et pluriel.

Plan du devoir Après avoir analysé les contrastes puis les interdépendances, il s’agira de montrer les

mécanismes explicatifs et la réalité de l’espace mondial actuel.

Développement

re

1 Partie + Des contrastes de population : répartition, dynamique…

L’ampleur + Des contrastes économiques : richesse, activités économiques (degré

des contrastes d’industrialisation), développement…

+ Des contrastes de population (religion, culture…).

Transition Ces aires ne sont pas fermées, mais imbriquées dans des réseaux et traversés par des flux.

e

2 Partie + Une croissance spectaculaire des flux (humains, de marchandises, de services,

d’information…)

Des interdépendances + une montée en puissance des réseaux (firmes multinationales, ONG…).

grandissantes + L’émergence d’autorités internationales (ONU, FMI, associations économiques régionales…).

Transition Des interdépendances qui accentuent et modifient les contrastes

e

3 Partie

Un espace mondial + Les interactions contrastes/interdépendances ont des effets limités : les flux majeurs sont

encore divisé encore entre les pays développés, les pays pauvres étant exclus ; les flux se concentrent

autour de quelques nœuds, centres d’impulsion.

+ Un espace mondial différencié : un cœur constitué par la Triade ; des périphéries plus ou

moins proches et intégrées (NPI, pays ex-communistes, Moyen-Orient…) ; des espaces plus

dépendants, en marge (continent africain).

+ Un espace mondial dominé par des métropoles qui accumulent pouvoir, richesses, et

Accentuent ainsi les contrastes au sein des territoires et de l’espace mondial lui-même.

Conclusion - Bilan Les interdépendances sont grandissantes et multiformes ; elles s’accommodent

des contrastes de l’espace mondial.

- Perspectives L’heure du « village planétaire » n’a pas encore sonné. Au contraire, les flux

de toutes natures créent de nouveaux contrastes entre pays, régions, villes

et campagnes, et même à l’intérieur des espaces urbains.

******************** Rufisque, le 04 octobre 2007 ********************

Vous aimerez peut-être aussi

- Evaluation Geo cm1Document35 pagesEvaluation Geo cm1Jérôme0% (2)

- La pensée dirigée: Traité sur le raisonnement et les logiquesD'EverandLa pensée dirigée: Traité sur le raisonnement et les logiquesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)

- How To Write A Synthetic Study LLCEDocument2 pagesHow To Write A Synthetic Study LLCEOtshudiscdangency EventPas encore d'évaluation

- TP TopographieDocument30 pagesTP TopographieNizar Axel Braham100% (2)

- Fiches Rue Des Écoles Différentes Représentations de La TerreDocument20 pagesFiches Rue Des Écoles Différentes Représentations de La TerreJean-ClaudeArnuelPas encore d'évaluation

- Commentaire Et Dissertation GéoDocument4 pagesCommentaire Et Dissertation Géowaly sowPas encore d'évaluation

- Technique de Commentaire de Documents en GeographieDocument4 pagesTechnique de Commentaire de Documents en GeographieLāmzø ŸęfvPas encore d'évaluation

- Exercice de DissertationDocument14 pagesExercice de DissertationTraorePas encore d'évaluation

- TD 1 - sociAtAs Et Territoires - Corpus-2Document9 pagesTD 1 - sociAtAs Et Territoires - Corpus-2kevnrPas encore d'évaluation

- Exercice de Commentaire de Documents 3 PDFDocument8 pagesExercice de Commentaire de Documents 3 PDFBirane DiopPas encore d'évaluation

- Méthode Commentaire de DoctDocument6 pagesMéthode Commentaire de Doctchristelle fryzielPas encore d'évaluation

- GeographieDocument33 pagesGeographieniangouley2Pas encore d'évaluation

- Dissertation & CommentaireDocument18 pagesDissertation & Commentairedocteurvierra53Pas encore d'évaluation

- La Méthodologie de L'epreuve Composée Conçue Par Jean François FreuDocument6 pagesLa Méthodologie de L'epreuve Composée Conçue Par Jean François FreuMme et Mr Lafon100% (1)

- FICHE METHODE - La DissertationDocument2 pagesFICHE METHODE - La DissertationManon OrlovPas encore d'évaluation

- Méthodologie DissertationDocument3 pagesMéthodologie DissertationDiomande WilfriedPas encore d'évaluation

- Article 1461Document9 pagesArticle 1461houdaPas encore d'évaluation

- Fiche Methode L Analyse de Deux DocumentsDocument2 pagesFiche Methode L Analyse de Deux DocumentsCaritoPas encore d'évaluation

- Me Thodologie Du Commentaire de Documents - Mme Charpentier-2Document20 pagesMe Thodologie Du Commentaire de Documents - Mme Charpentier-2jeanstephaneaffianPas encore d'évaluation

- Rédiger Une DissertationDocument1 pageRédiger Une Dissertationmeg baudPas encore d'évaluation

- Fascicule NdoyeDocument40 pagesFascicule NdoyekathyPas encore d'évaluation

- La Synthèse de DocumentsDocument2 pagesLa Synthèse de DocumentstahabdeljalilPas encore d'évaluation

- Document Annalyse de MoguehDocument8 pagesDocument Annalyse de MoguehMoguehPas encore d'évaluation

- DocumentDocument8 pagesDocumentMoguehPas encore d'évaluation

- How To Write A Synthetic Study - LLCEDocument4 pagesHow To Write A Synthetic Study - LLCEMaria Claudia CampuzanoPas encore d'évaluation

- Méthodologie DissertationDocument5 pagesMéthodologie DissertationMme et Mr LafonPas encore d'évaluation

- Dissertation HistoireDocument5 pagesDissertation HistoireOumy kalsoum CoulibalyPas encore d'évaluation

- Methode Analyse de DocumentsDocument2 pagesMethode Analyse de DocumentsmayaPas encore d'évaluation

- Méthodologie Histoire-GéographieDocument20 pagesMéthodologie Histoire-Géographiedavid amaoPas encore d'évaluation

- TD METHODOLOGIE LICENCE 2 Support de Cours y TudiantsDocument38 pagesTD METHODOLOGIE LICENCE 2 Support de Cours y TudiantsDjakaridja CoulibalyPas encore d'évaluation

- Dissertation PDFDocument4 pagesDissertation PDFchamsePas encore d'évaluation

- ANALYSE ET EXPLOITATION Graphique L2Document2 pagesANALYSE ET EXPLOITATION Graphique L2Jeff EYI ZUEPas encore d'évaluation

- Ta 1tale Methodologie CompositionDocument3 pagesTa 1tale Methodologie CompositionAnge Aristide DjedjePas encore d'évaluation

- MethodologiesDocument16 pagesMethodologies6g6sszb99pPas encore d'évaluation

- La Fiche de Séquence N°3 Sur La Technique de La DissertationDocument6 pagesLa Fiche de Séquence N°3 Sur La Technique de La DissertationAnty TraoréPas encore d'évaluation

- GEO 4G 1er Cours 2019 2020Document35 pagesGEO 4G 1er Cours 2019 2020Mohamed BenaliPas encore d'évaluation

- How To Write A Synthetic Study - LLCEDocument2 pagesHow To Write A Synthetic Study - LLCEVirginie GrellierPas encore d'évaluation

- Sequence 2 La Methodologie de La Synthese de DocumentsDocument12 pagesSequence 2 La Methodologie de La Synthese de DocumentsEnzo MéoPas encore d'évaluation

- Methodologie Analyse DocumentsDocument1 pageMethodologie Analyse DocumentsBill BillPas encore d'évaluation

- Méthode Commentaire de CarteDocument5 pagesMéthode Commentaire de CarteObbyPas encore d'évaluation

- L'étude de Documents HistoireDocument2 pagesL'étude de Documents HistoiredeidPas encore d'évaluation

- FM Ecd HGGSP ÉlèveDocument7 pagesFM Ecd HGGSP Élèveava.naegele73Pas encore d'évaluation

- Dissertation Juridique Droit ConstitutionnelDocument4 pagesDissertation Juridique Droit ConstitutionnelleuzingPas encore d'évaluation

- Methode Analyse de DocumentDocument1 pageMethode Analyse de Documenttsiferana.secPas encore d'évaluation

- Dissertation JuridiqueDocument19 pagesDissertation Juridiquepau10Pas encore d'évaluation

- 2nde H3 La Mã©thodologie de La Dissertation Et Du Commentaire DuDocument8 pages2nde H3 La Mã©thodologie de La Dissertation Et Du Commentaire DuÕs Waldan SuarezPas encore d'évaluation

- Livret CapaciteDocument10 pagesLivret CapaciteJean-François NoëlPas encore d'évaluation

- Préparation DocumentsDocument1 pagePréparation Documentsmorganecollard05Pas encore d'évaluation

- Méthodologie de L'épreuve D'histoire Géographie Au BAC - Mon Bac GabonDocument13 pagesMéthodologie de L'épreuve D'histoire Géographie Au BAC - Mon Bac Gabonokeydi06Pas encore d'évaluation

- Rédaction IntroductionDocument6 pagesRédaction Introductionchayma mazhoudPas encore d'évaluation

- La Synthèse de Documents en LLCEDocument2 pagesLa Synthèse de Documents en LLCENORMA ZOGHEIBPas encore d'évaluation

- Methodologie de La DissertationDocument6 pagesMethodologie de La DissertationMme et Mr LafonPas encore d'évaluation

- Fiche - Dissertation GeoDocument2 pagesFiche - Dissertation GeoMoussa SowPas encore d'évaluation

- Méthodologie de La SynthèseDocument10 pagesMéthodologie de La SynthèseFadila OuattaraPas encore d'évaluation

- Comment Construire Un Plan de Mémoire CohérentDocument4 pagesComment Construire Un Plan de Mémoire CohérentJHEM FirstPas encore d'évaluation

- Methode Épreuve ComposéeDocument4 pagesMethode Épreuve Composéeemacf0119Pas encore d'évaluation

- Fiche Méthode Réaliser Une Synthèse PDFDocument3 pagesFiche Méthode Réaliser Une Synthèse PDFmicrodermbystellaPas encore d'évaluation

- Dossier Géopolitique 2A (2023)Document383 pagesDossier Géopolitique 2A (2023)bouaklainehiba92Pas encore d'évaluation

- PP Cours 4 Ginfo 1 Synthèse deDocument23 pagesPP Cours 4 Ginfo 1 Synthèse deMariem SayediPas encore d'évaluation

- Méthode Synthèse 2019-2020Document4 pagesMéthode Synthèse 2019-2020mahdia miguilPas encore d'évaluation

- Cours Carto ElevesDocument4 pagesCours Carto ElevesAT NMPas encore d'évaluation

- Numérisation Du PatrimoineDocument3 pagesNumérisation Du PatrimoineatelierebanPas encore d'évaluation

- Fiche Methode L Analyse de Deux DocumentsDocument2 pagesFiche Methode L Analyse de Deux DocumentsCaritoPas encore d'évaluation

- NavRoute Et DistanceDocument43 pagesNavRoute Et DistanceAaronPas encore d'évaluation

- DNB Septembre2017Document9 pagesDNB Septembre2017orianedatte28Pas encore d'évaluation

- 1ère Partie Chapitre 2 Lapproche Systemique de Lentreprise 1Document10 pages1ère Partie Chapitre 2 Lapproche Systemique de Lentreprise 1Hassan BassidiPas encore d'évaluation

- Guide de Geographie PhysiqueDocument20 pagesGuide de Geographie PhysiqueALEXIS VITAPas encore d'évaluation

- ConceptionetRéalisationd'unSystèmed'InformationGéographique (SIG) pourl'AideàlaGestiondesTransportsenCommunDocument185 pagesConceptionetRéalisationd'unSystèmed'InformationGéographique (SIG) pourl'AideàlaGestiondesTransportsenCommunelectra2589Pas encore d'évaluation

- PDFDocument324 pagesPDFomari100% (1)

- Devoirs Et Exercices Topo 14Document171 pagesDevoirs Et Exercices Topo 14Jessika SEKPONAPas encore d'évaluation

- Gradient Process Diagram by SlidesgoDocument34 pagesGradient Process Diagram by SlidesgoCarolinaCabreraSotoPas encore d'évaluation

- Mémoire MEBOUNOU Claude - CompressedDocument83 pagesMémoire MEBOUNOU Claude - CompressedBienvenu OkanlahonPas encore d'évaluation

- 11 Memoire Inondation Hers Favre Conclusion Et Annexe PDFDocument21 pages11 Memoire Inondation Hers Favre Conclusion Et Annexe PDFporsiakasoPas encore d'évaluation

- These KacemiDocument194 pagesThese KacemiyozaphoPas encore d'évaluation

- Bilan de Compétences - Auto DiagnosticDocument3 pagesBilan de Compétences - Auto DiagnosticNada Moulay100% (1)

- Coloniser L'espace - Helene Blais PDFDocument16 pagesColoniser L'espace - Helene Blais PDFAnonymous Ko9TtBC4Pas encore d'évaluation

- Situations D'apprentissage HG 6èmeDocument4 pagesSituations D'apprentissage HG 6èmenoelieagbodji1Pas encore d'évaluation

- Elevage Mouton Bechchari2Document15 pagesElevage Mouton Bechchari2Mohamed YacoubiPas encore d'évaluation

- SOUIFIDocument14 pagesSOUIFIYounasLoukiliPas encore d'évaluation

- Ecole Doctorale FSTT SIGDocument2 pagesEcole Doctorale FSTT SIGbouchnan_rachid2694Pas encore d'évaluation

- Grand Atlas 2015 - Parte54Document5 pagesGrand Atlas 2015 - Parte54kuaitaPas encore d'évaluation

- Guidedemandeur de SdoqDocument41 pagesGuidedemandeur de SdoqHafida BourziguiPas encore d'évaluation

- Géographie 1 Séance 3 A Quoi Ressemble Mon Environnement ProcheDocument3 pagesGéographie 1 Séance 3 A Quoi Ressemble Mon Environnement ProcheCarole Van De MoortelePas encore d'évaluation

- Cours SIG - TEEG - 2020 - Chapitre2Document41 pagesCours SIG - TEEG - 2020 - Chapitre2hasnaa azziPas encore d'évaluation

- Histoire-Géographie: Analyser Et Comprendre Un DocumentDocument6 pagesHistoire-Géographie: Analyser Et Comprendre Un DocumentmartinPas encore d'évaluation

- G 6 CompletDocument56 pagesG 6 Completjgogo5955Pas encore d'évaluation

- Rapport StageDocument11 pagesRapport StageGlory KondePas encore d'évaluation