Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Liberalisme Contre Capitalisme WWW - Te7leb - TK

Liberalisme Contre Capitalisme WWW - Te7leb - TK

Transféré par

giobdDroits d'auteur :

Formats disponibles

Vous aimerez peut-être aussi

- Les Vraies Lois de L'économieDocument4 pagesLes Vraies Lois de L'économieECE1DUMAS100% (1)

- Repenser La Pauvreté (French Edition) - NodrmDocument421 pagesRepenser La Pauvreté (French Edition) - NodrmEco Tv Abdel100% (2)

- Le Conseil de sécurité des Nations Unies: Ambitions et limitesD'EverandLe Conseil de sécurité des Nations Unies: Ambitions et limitesPas encore d'évaluation

- Cas Journal + Grand Livre + Balance + Bilan + CPCDocument2 pagesCas Journal + Grand Livre + Balance + Bilan + CPCAbdelghani Aghenda61% (31)

- Budget de Trésorerie Autres ApplicationsDocument3 pagesBudget de Trésorerie Autres ApplicationsZahra Hdd100% (1)

- Le Mythe de La Theorie Du Ruiss - Arnaud Parienty PDFDocument89 pagesLe Mythe de La Theorie Du Ruiss - Arnaud Parienty PDFmaleficetorrent100% (1)

- Jacques Freyssinet-Le Chômage PDFDocument129 pagesJacques Freyssinet-Le Chômage PDFsarah100% (1)

- Femmes Contre PouvoirsDocument209 pagesFemmes Contre Pouvoirstearist8100% (1)

- Capitalisme, Socialisme Et DémocratieDocument329 pagesCapitalisme, Socialisme Et DémocratieJohann VorgPas encore d'évaluation

- Liebherr 56KDocument4 pagesLiebherr 56KymitevPas encore d'évaluation

- Introduction À Léconomie by Frédéric TeulonDocument130 pagesIntroduction À Léconomie by Frédéric TeulonMavoungouPas encore d'évaluation

- Intelligence Économique Au VietnamDocument22 pagesIntelligence Économique Au VietnamAnthony PoncierPas encore d'évaluation

- Nouvelle Histoire de La Pensee Economique Tome 1Document464 pagesNouvelle Histoire de La Pensee Economique Tome 1aliPas encore d'évaluation

- De l'égalité à la pauvreté: Une socio-histoire de l'assistance en Belgique (1895-2015)D'EverandDe l'égalité à la pauvreté: Une socio-histoire de l'assistance en Belgique (1895-2015)Pas encore d'évaluation

- Prospérité Sans Croissance Et Croissance Sans ProspéritéDocument12 pagesProspérité Sans Croissance Et Croissance Sans ProspéritéAtterresPas encore d'évaluation

- La Corruption dans Les Pays en Développement Défis et Réponses: La corruption, définie simplement comme l'abus de pouvoir à des fins privées, est un problème moD'EverandLa Corruption dans Les Pays en Développement Défis et Réponses: La corruption, définie simplement comme l'abus de pouvoir à des fins privées, est un problème moPas encore d'évaluation

- Manifeste du parti communiste de Karl Marx et Friedrich Engels: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandManifeste du parti communiste de Karl Marx et Friedrich Engels: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation

- L'illusion localiste: L’arnaque de la décentralisation dans un monde globaliséD'EverandL'illusion localiste: L’arnaque de la décentralisation dans un monde globaliséPas encore d'évaluation

- Fiche de Lecture L'Afrique Dans La Mondialisation de Makhtar Diouf Par Portia LewisDocument5 pagesFiche de Lecture L'Afrique Dans La Mondialisation de Makhtar Diouf Par Portia LewisPeter Massimo De QuissemaPas encore d'évaluation

- Pourquoi Pékin nous enfume ?: La question environnementale en ChineD'EverandPourquoi Pékin nous enfume ?: La question environnementale en ChinePas encore d'évaluation

- Decroissance Vs Developpement Durable Capitalisme Mondialisation Altermondialisme Ecologie Nature PDFDocument472 pagesDecroissance Vs Developpement Durable Capitalisme Mondialisation Altermondialisme Ecologie Nature PDFAmelNesrinePas encore d'évaluation

- Les nouvelles menaces mondiales: La grande pandémie du déniD'EverandLes nouvelles menaces mondiales: La grande pandémie du déniPas encore d'évaluation

- Le Modèle Asiatique PDFDocument262 pagesLe Modèle Asiatique PDFEudes AMAN100% (1)

- Serge Mbarga Owona - Quel Cameroun Pour Nos Enfants?Document102 pagesSerge Mbarga Owona - Quel Cameroun Pour Nos Enfants?Serge Mbarga OwonaPas encore d'évaluation

- Au Larmes CitoyensDocument4 pagesAu Larmes CitoyensKimaali6100% (1)

- Dette Publique Une Affaire Rentable LIVREDocument3 pagesDette Publique Une Affaire Rentable LIVREPaul DdePas encore d'évaluation

- Dynamiques de l ethnicite en Afrique: Elements pour une theorie de l Etat multinationalD'EverandDynamiques de l ethnicite en Afrique: Elements pour une theorie de l Etat multinationalPas encore d'évaluation

- 9782717832310Document84 pages9782717832310Emmanuel SiePas encore d'évaluation

- Sortir de La Croissance (French Edition) - NodrmDocument158 pagesSortir de La Croissance (French Edition) - NodrmEco Tv AbdelPas encore d'évaluation

- Les Discours de L'histoire by The Greate LibararyDocument205 pagesLes Discours de L'histoire by The Greate LibararyMamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation

- Extrait de La PublicationDocument19 pagesExtrait de La PublicationLouis Yannick EssombaPas encore d'évaluation

- Précis D'histoire Des Doctrines Économie SDocument276 pagesPrécis D'histoire Des Doctrines Économie SMavoungouPas encore d'évaluation

- Larrère. Montesquieu Et Le 'Doux Commerce'. Un Paradigme Du LibéralismeDocument12 pagesLarrère. Montesquieu Et Le 'Doux Commerce'. Un Paradigme Du LibéralismeManu TiPas encore d'évaluation

- Histoire Des Unions Monetaires PDFDocument128 pagesHistoire Des Unions Monetaires PDFgdarragiPas encore d'évaluation

- Les tentatives de banalisation de l'extrême droite en Europe: Sciences politiquesD'EverandLes tentatives de banalisation de l'extrême droite en Europe: Sciences politiquesPas encore d'évaluation

- KASSE, Moustapha. Democratie Et Developpement en Afrique.Document107 pagesKASSE, Moustapha. Democratie Et Developpement en Afrique.Alexsander RibeiroPas encore d'évaluation

- Le Déséquilibre Du MondeDocument223 pagesLe Déséquilibre Du MondeChokrii ChokriPas encore d'évaluation

- Louis Favreau, Abdou Salam Fall, Chantale Doucet - L'Afrique Qui Se Refait - Initiatives Socioeconomiques Des Communautes Et Developpement en Afrique Noire (2007) PDFDocument412 pagesLouis Favreau, Abdou Salam Fall, Chantale Doucet - L'Afrique Qui Se Refait - Initiatives Socioeconomiques Des Communautes Et Developpement en Afrique Noire (2007) PDFManwelle ManwelloPas encore d'évaluation

- Fondapol Etude Combe Guillou Souverainte Economique Entre Ambitions Et Realites 01 2021Document92 pagesFondapol Etude Combe Guillou Souverainte Economique Entre Ambitions Et Realites 01 2021FondapolPas encore d'évaluation

- Défaillance de MarchéDocument3 pagesDéfaillance de MarchéFloPas encore d'évaluation

- La compétition mondiale, quel esclavage !: Oserons nous l'abolir ?D'EverandLa compétition mondiale, quel esclavage !: Oserons nous l'abolir ?Pas encore d'évaluation

- Quelle société voulons-nous? Osons l'optimisme!D'EverandQuelle société voulons-nous? Osons l'optimisme!Évaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)

- 1 C-5 Kabou Rendue LàDocument13 pages1 C-5 Kabou Rendue LàPapa TraorePas encore d'évaluation

- Democratie Et Pesanteurs Culturelles en Afrique NoDocument18 pagesDemocratie Et Pesanteurs Culturelles en Afrique NoDiallo MulumePas encore d'évaluation

- La Tereur Fabrique Made in UsaDocument592 pagesLa Tereur Fabrique Made in UsachahbandarPas encore d'évaluation

- ARP06FR Pour La Professionnalisation Des Forces Armées en AfriqueDocument72 pagesARP06FR Pour La Professionnalisation Des Forces Armées en AfriqueMax-Joris MiéhakandaPas encore d'évaluation

- CM Histoire Du Capitalisme (Jeudi Aprã S Midi)Document42 pagesCM Histoire Du Capitalisme (Jeudi Aprã S Midi)margauxmalagiePas encore d'évaluation

- Edward Bernays, Propaganda. Comment Manipuler L'opinion en DémocratieDocument5 pagesEdward Bernays, Propaganda. Comment Manipuler L'opinion en DémocratieCheick Hamed BleuPas encore d'évaluation

- Praxis de l'évaluation et de la révision des programmes publics: Approches, compétences et défisD'EverandPraxis de l'évaluation et de la révision des programmes publics: Approches, compétences et défisPas encore d'évaluation

- L'Etat, La Logique Du Pouvoir Politique PDFDocument500 pagesL'Etat, La Logique Du Pouvoir Politique PDFNicomaque II100% (3)

- Le Sens de La LiberteDocument222 pagesLe Sens de La Libertekbouhafes100% (2)

- Entre savoir et démocratie. Les luttes de l'Union nationale des Étudiants haïtiens sous le gouvernement de François Duvalier: Les luttes de l'Union nationale des Étudiants haïtiens sous le gouvernement de François DuvalierD'EverandEntre savoir et démocratie. Les luttes de l'Union nationale des Étudiants haïtiens sous le gouvernement de François Duvalier: Les luttes de l'Union nationale des Étudiants haïtiens sous le gouvernement de François DuvalierMémoire d'encrierPas encore d'évaluation

- Keynes, John Maynard - Théorie Générale de L'emploi, de L'intérêt Et de La Monnaie (4-6)Document181 pagesKeynes, John Maynard - Théorie Générale de L'emploi, de L'intérêt Et de La Monnaie (4-6)HamzaPas encore d'évaluation

- Keynes Reforme MonetaireDocument121 pagesKeynes Reforme MonetaireandjongoPas encore d'évaluation

- Grands Auteurs Economie Ebooks-LandDocument284 pagesGrands Auteurs Economie Ebooks-LandHamzaPas encore d'évaluation

- Economie Republique Populaire ChineDocument20 pagesEconomie Republique Populaire ChineHamzaPas encore d'évaluation

- Centre de Formation Et de Reclassement en Informatique GEFIDocument1 pageCentre de Formation Et de Reclassement en Informatique GEFIRafael CastilloPas encore d'évaluation

- La Double ImpositionDocument33 pagesLa Double ImpositionJohan Grocuf0% (1)

- Histoire Du DroitDocument132 pagesHistoire Du DroitNísia Chaves Vidigal100% (1)

- S5 - EP - Finance PubliqueDocument8 pagesS5 - EP - Finance PubliqueSanae Talbaoui100% (1)

- CH07 - Consommateurs Producteurs Et Efficacité Des MarchésDocument54 pagesCH07 - Consommateurs Producteurs Et Efficacité Des MarchésAmine Adel BENGHERABI100% (1)

- Etude de Cas IdeDocument3 pagesEtude de Cas IdeJawahir SalwaPas encore d'évaluation

- Releve Mensuel: ChequesDocument4 pagesReleve Mensuel: Chequestakosidibe100% (1)

- Type Des ChèquesDocument3 pagesType Des ChèquesmllemanarPas encore d'évaluation

- BPC RGDocument1 pageBPC RGyoussra6ussraPas encore d'évaluation

- Telefone Mudo PDFDocument1 pageTelefone Mudo PDFVera MoreiraPas encore d'évaluation

- Opera1ère NOTIFDocument22 pagesOpera1ère NOTIFAbdelghaniPas encore d'évaluation

- Fiche Marché Du Travail - L'analyse Keynésienne Du Marché Du TravailDocument4 pagesFiche Marché Du Travail - L'analyse Keynésienne Du Marché Du TravailMme et Mr LafonPas encore d'évaluation

- Strat OrealDocument2 pagesStrat OrealbhjPas encore d'évaluation

- INSERTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS Effi PDFDocument2 pagesINSERTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS Effi PDFMahmoud YagoubiPas encore d'évaluation

- Boite en LDocument5 pagesBoite en LDiaNna CdiPas encore d'évaluation

- Cash PlusDocument1 pageCash Plusmarwane rokhoPas encore d'évaluation

- Preparation Du Projet de Loi de FinancesDocument4 pagesPreparation Du Projet de Loi de FinancesKhalilTawïlPas encore d'évaluation

- Tadano Faun ATF 110-G - 5Document31 pagesTadano Faun ATF 110-G - 5Rodrigo1986 PereiraPas encore d'évaluation

- Aoo 198 15 PDFDocument110 pagesAoo 198 15 PDFHassan BaddiPas encore d'évaluation

- CF Microi1 152cDocument3 pagesCF Microi1 152cAdil KamiliPas encore d'évaluation

- AG 1 030 Business Plan PDFDocument5 pagesAG 1 030 Business Plan PDFmanessePas encore d'évaluation

- 2011 Aix 24006Document487 pages2011 Aix 24006idibalePas encore d'évaluation

- Stage de 1 Année Livrable 1: Samba DoucoureDocument11 pagesStage de 1 Année Livrable 1: Samba Doucoureapi-633170794Pas encore d'évaluation

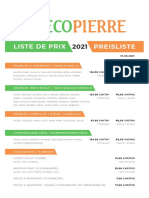

- Liste de Prix Preisliste: Modèles À Panneaux / PanelmodelleDocument2 pagesListe de Prix Preisliste: Modèles À Panneaux / PanelmodelleAlek StrangePas encore d'évaluation

- Tubo PP - Tabela Dimensional - AflonDocument1 pageTubo PP - Tabela Dimensional - AflonDécio CostaPas encore d'évaluation

- Onecoin Official French 2015Document36 pagesOnecoin Official French 2015api-285836779Pas encore d'évaluation

- P22 QUIZ Pour Les ElevesDocument3 pagesP22 QUIZ Pour Les Elevesmixscha personnePas encore d'évaluation

Liberalisme Contre Capitalisme WWW - Te7leb - TK

Liberalisme Contre Capitalisme WWW - Te7leb - TK

Transféré par

giobdTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Liberalisme Contre Capitalisme WWW - Te7leb - TK

Liberalisme Contre Capitalisme WWW - Te7leb - TK

Transféré par

giobdDroits d'auteur :

Formats disponibles

LE LffiRALISME CONTRE LE CAPITALISME

Valrie Charolles

Le libralisme

contre le capitalisme

Fayard

Librairie Arthme Fayard, 2006.

A L., pour 1

Merci tous ceux

dont les conseils m'ont t si prcieux.

Quel est ton but en philosophie?

- Montrer la mouche l'issue par o

s'chapper de la bouteille mouches.

Ludwig Wittgenstein,

Investigations philosophiques.

Sommaire

INTRODUCTION .............. 13

L'CONOMIE FACE A

SES CONTRADICTIONS

1. Le travail sans valeur ............................................ 23

2. Le capital antilibral .............................................. 37

3. L'tat capitaliste ..................................................... 53

4. loge du libralisme .............................................. 75

LA DOMINATION IDOLOGIQUE

DE L'CONOMIE

5. Le discours de 1'impuissance ............................. 95

6. La pratique de la contrainte .............................. 103

7. Un totalitarisme mou ............................................ 109

8. La critique impossible ........................................... 119

PENSER L'CONOMIE

9. Du bon usage des mathmatiques .................. 131

10. De la nature de l'conomie .............................. 149

11

LE LffiRALISME CONTRE LE CAPITALISME

11. Dbattre et choisir ............................................... 159

12. Construire le rel ... ................................... 169

APRs LE CAPITALISME

13. De l'entreprise ....................................................... 183

14. De l'tat ................................................................... 205

15. De la richesse ......................................................... 221

16. De l'espace-temps ................................................ 235

CONCLUSION ................................................................... 247

APPENDICE 1

La main invisible et le contrat social .................. 253

APPENDICE 2

La thorie de la justice et le libralisme ........... 263

RFRENCES ................................................... ; ........... 271

Introduction

Nous ne pensons pas l'conomie; nous la subis-

sons. De ce simple fait dcoulent beaucoup de

consquences.

L'conomie nous apparat comme un tout dont il

est impossible de sortir. Et il nous est effectivement

trs difficile de faire la part des choses entre la

pratique, la thorie et les discours en conomie.

Confondant tout, nous n'arrivons mme pas

nommer clairement le systme dans lequel nous

voluons. Nous sommes en effet largement

persuads de vivre dans un monde libral, alors que

le capitalisme qui nous gouverne n'a que peu voir

avec la thorie librale.

Les fondements oublis

Puisant ses racines dans la pense des Lumires,

le march apparat dans la pense librale comme le

pendant de la dmocratie; il repose sur la recon-

naissance de la libert de chacun et de sa capacit

tre partie prenante de la sphre conomique. C'est

donc trs logiquement que le thoricien fondateur

13

LE LmRALISME CONTRE LE CAPITALISME

du libralisme, Adam Smith, considre que toute

richesse conomique provient du travail. La concur-

rence sert alors garantir que le fonctionnement du

march ne pourra pas dboucher sur des positions

de domination mais aboutira au contraire un

quilibre de long terme dans lequel les profits seront

modrs et le travail accessible tous.

Ce ne sont l'vidence pas les fondements sur

lesquels repose notre systme conomique.

Source de toute richesse pour le fondateur du

libralisme, le travail est a priori la rfrence cardi-

nale de la socit. Mais ces positions thoriques et

morales n'ont pas de traduction concrte dans les

rgles qui font fonctionner l'conomie. Dans les

comptes des entreprises, le travail n'est pas une

valeur. difies la Renaissance, les rgles compta-

bles sont le langage de l'conomie au quotidien; ce

sont elles qui fixent ce qui est une perte et ce qui est

un profit pour les entreprises. Or, dans ce langage,

le travail est une charge et non pas une richesse.

Notre systme conomique ne reconnat qu'au

capital la capacit de crer de la valeur. C'est en ce

sens que l'on peut dire que notre pratique de l'co-

nomie est capitaliste et non pas librale. Elle est

mme profondment antilibrale. Les entreprises

cherchent constamment se soustraire la logique

de la concurrence pour occuper une position

dominante. Ce processus est au cur des

mcanismes boursiers : les profits sont de plus en

plus concentrs autour d'un petit nombre d

groupes mondiaux qui absorbent leurs concurrents

par fusions-acquisitions successives.

Ce qui permettait aux thoriciens libraux de

proposer une vision quilibre de la socit disparat

14

INTRODUCTION

dans cette pratique capitaliste. La loi du march se

transforme en loi du plus fort. Le consommateur

mais surtout le salari sont radicalement perdants.

La libert devient alors pouvoir pour quelques-uns

et contrainte pour tous les autres. Et l'tat est

appel rparer aprs coup les ingalits les plus

criantes causes par le fonctionnement du systme.

Sortir de l'idologie

Si les contradictions qui animent l'conomie ne

nous apparaissent pa"s de faon flagrante, c'est

fondamentalement parce que nous vivons l'co-

nomie sur un mode idologique. L'conomie s'est

transforme en un discours extrmement puissant

par rapport auquel il est trs difficile de prendre ses

distances de faon rationnelle. L'conomie est

devenue, en quelque sorte, la religion de nos socits.

C'est une idologie qui se prsente nous sous la

forme de la contrainte. L'ide que la socit est

impuissante face aux forces conomiques y occupe

le devant de la scne. Et le libralisme et le capita-

lisme y sont purement et simplement confondus,

alimentant un antilibralisme trs largement

partag. Le simple fait de distinguer libralisme et

capitalisme ouvre une autre perspective. tout

confondre, refuser de reconnatre la dimension

idologique de l'conomie, nous nous interdisons en

effet de critiquer les bases du capitalisme et de

considrer le libralisme comme une alternative au

systme que nous pratiquons. Cette situation est

d'autant plus difficile expliquer que nous recon-

naissons par ailleurs trs largement que le libralisme

15

LE LmRALISME CONTRE LE CAPITALISME

est, en matire politique, la seule base lgitime pour

une socit dmocratique. Il y a un trs profond

paradoxe ce que le modle rig sur le plan

politique se transforme en repoussoir lorsqu'il s'agit

d'conomie.

Interroger l'conomie sous un angle philoso-

phique peut justement permettre de changer de

regard. li s'agit trs simplement de constater que la

thorie, la pratique et l'idologie dessinent en

conomie des espaces imbriqus mais diffrents. Ils

ne forment pas un bloc uniforme, auquel il est trs

difficile de se soustraire. La science conomique

peut alors apparatre comme ce qu'elle est: une

science humaine, qui, mme si elle s'est dote d'un

appareillage mathmatique sophistiqu, ne fait que

modliser le comportement des hommes. Si ces

comportements venaient changer, la science

conomique devrait s'adapter. un certain niveau,

ce ne sont donc pas nos comportements qui doivent

se conformer aux prceptes conomiques mais au

contraire les prceptes conomiques qui doivent

voluer en fonction de nos comportements. Le

moins que l'on puisse dire est que ce n'est pas ce qui

se passe dans nos socits.

C'est tout l'enjeu d'une rflexion sur l'conomie

que de prendre conscience du fait qu'elle n'est pas

un extrieur qui nous chappe mais au contraire

une construction dont chacun de nous est quoti-

diennement partie prenante. Il n'y a ds lors aucune

raison pour que les rgles qui la formalisent soient

imposes tous sans discussion possible. Cette ide

est explore par la thorie de la justice de John

Rawls et elle peut dboucher sur une vision

concrte de ce que serait une conomie ouverte au

16

INTRODUCTION

dbat: une conomie dans laquelle les certitudes

assenes par les experts feraient place une discus-

sion entre diffrents choix possibles.

Interroger les fondements de l'conomie

Pour que cette discussion ne conduise pas une

impasse supplmentaire, encore faut-il qu'elle fasse

merger de relles alternatives. D'une certaine

faon, ds que l'on accepte les dfinitions de l'entre-

prise et de l'tat qui nous sont donnes, tout est dit.

L'entreprise ne vaut que par son capital; la sphre

publique ne cre pas de richesses. La situation que

nous connaissons est le rsultat mcanique de ces

prmisses : accumulation de valeur autour des

lments financiers, perte de richesse conomique

du travail, qui gnre une crise de financement de

l'tat. Le salut des salaris provient alors logique-

ment de leur capacit devenir actionnaires.

Si nous voulons changer cet tat de fait, c'est le

disque dur du capitalisme qu'il faut mettre en

question au lieu de se contenter d'y instiller des

programmes priphriques pour en amodier les

effets. Ce disque dur se trouve d'abord dans les

principes comptables utiliss par les entreprises et

qui servent de base aux statistiques conomiques. TI

est aujourd'hui non seulement possible mais souhai-

table et ncessaire de modifier la place qu'y occupe

le travail. Le scandale suscit par le maquillage des

comptes du groupe Emon a montr que derrire les

pratiques comptables se cachent des enjeux qui ne

sont ni anecdotiques, ni simplement techniques. La

nouvelle conomie, encore appele conomie de la

17

LE LmRALISME CONTRE LE CAPITALISME

connaissance, repose de plus en plus clairement sur

le capital humain

1

Le fait que ce capital humain soit

absent des comptes des entreprises relve d'une

vision dpasse de la croissance.

Tant que nous ne nous interrogerons pas sur ce

choix fondamental, les chefs d'entreprise continue-

ront chercher rduire leur masse salariale tout

prix - et ils auront raison de le faire d'un point de

vue conomique. Mais, si le travail devenait une

valeur financire, c'est tout le fonctionnement des

entreprises qui serait modifi de l'intrieur et les

salaris seraient naturellement appels participer

leur gestion. De mme, nous serions en droit de

considrer l'tat comme un acteur conomique

pertinent et non pas comme une sorte de trou noir

qui absorbe la richesse cre par les seules entre-

prises. La place qu'il occupe aurait d conduire

l'conomie oprer depuis longtemps ce change-

ment de dfinition, si les prsupposs idologiques

n'taient aussi forts.

L'conomie capitaliste nous propose un face--

face entre des entreprises cratrices de richesses

mais incapables de valoriser le travail qu'elles utili-

sent et un tat qui ne cre aucune richesse et rpare

les ingalits les plus criantes causes par les entre-

prises. Ce face--face peut se dplacer. C'est mme

la perspective laquelle le libralisme nous convie,

ds lors qu'on dpasse l'idologie et que l'on prend

au mot ses fondements.

1. Terme tabli par Thodore Schultz en 1958 pour signifier

que le travail n'est pas une matire premire qui se consume, se

dtruit durant le processus productif.

18

INTRODUCTION

C'est le cheminement qui est retrac ici : il part

des contradictions qui existent entre notre pratique

de l'conomie, les thories qui la formalisent, les

discours qui se sont sdiments autour d'elle. Et il

aboutit l'ide que l'conomie peut tre construite

diffremment, sur des bases tout aussi rationnelles

mais ouvertes au dbat. Ce dbat ne doit pas tre

rserv aux spcialistes. C'est ce prix que l'on peut

retrouver un espace de libert pour la pense et

l'action, un espace de choix par-del l'idologie.

L'CONOMIE FACE

SES CONTRADICTIONS

1

Le travail sans valeur

Il Y a deux sicles, le travail tait synonyme de

proltariat. L'oisivet tait l'apanage des classes

suprieures et les classes dites laborieuses

correspondaient ces catgories socialement

marginalises qu'taient les ouvriers, les domes-

tiques et les agriculteurs indpendants, la

bourgeoisie commerante restant trs minoritaire.

Un sicle plus tard, le panorama a dj chang: la

place prise par les agriculteurs indpendants en

France, dans la Rpublique des campagnes,

tmoigne d'une inversion des valeurs entre activit

et inactivit. Mais, dans les deux cas, le travail

salari, le travail de celui qui, en termes marxistes,

vend sa force de travail un capitaliste dans une

entreprise, reste peu dvelopp et peu valoris. Ce

n'est qu'au cours du xx

e

sicle que la situation se

renverse et que le salariat devient trs largement

23

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICTIONS

majoritaire dans les pays dvelopps. Ce mouve-

ment accompagne la division du travail et la multi-

plication des entreprises qui en dcoule, faisant

entrer de nouvelles activits dans le champ du

salariat.

Plus profondment encore que cette gnralisa-

tion du salariat, il s'est jou sur deux sicles un

changement de qualification du travail salari :

dans l'ancien rgime, le salari ne pouvait tre

autre chose qu'un ouvrier dont tait employe la

force physique ou, la rigueur, la dextrit (ce qui

conduisait d'ailleurs parfois choisir des enfants

pour raliser certaines tches). La mutation, ce

titre, fut profonde, mme si elle a t lente et

tardive. Elle n'a sans doute t perue qu'aprs le

second conflit mondial: mesure que se dvelop-

paient les entreprises et la division du travail en

leur sein, des fonctions d'organisation et de gestion

apparaissaient et taient assures par des salaris.

La fonction publique, avec la figure emblmatique

de l'instituteur, avait dj ouvert la voie en ce

domaine avant les annes 1950, mais ce n'est

vraisemblablement qu' partir de cette date que le

cadre d'entreprise est devenu aussi valoris que le

travailleur indpendant. Depuis, l'quivalence

entre salariat et fonctions subalternes a largement

disparu des mentalits. C'est un mouvement qui a

accompagn, et en quelque sorte rendu possible, la

gnralisation du travail salari. S'il avait t

cantonn des fonctions subalternes, le salariat

n'aurait pas pu rencontrer le mme succs.

24

LE TRAVAIL SANS VALEUR

Le capital humain,

moteur de la nouvelle conomie

Depuis vingt-cinq ans environ, les profondes

mutations apportes par les dveloppements

technologiques - robotique, informatique, techno-

logies de l'information et de la communication - ont

engendr un processus indit, qui s'est clairement

manifest dans le vocable de la nouvelle conomie

ou de l'conomie de la connaissance au dbut des

annes 2000 : l'entreprise et le salariat peuvent

devenir synonymes d'innovation et de cration

intellectuelle. Certes, l'entreprise a toujours t un

lieu d'organisation du processus de production

faisant appel de nouveaux procds: c'est le

principe mme des rvolutions industrielles. Mais,

jusqu' une priode trs rcente, ces rvolutions

n'taient pas le fait des salaris eux-mmes; l'inven-

teur restait extrieur l'entreprise et les innova-

, tions taient en quelque sorte imposes aux salaris,

qui devaient les faire fonctionner.

Avec l'conomie de la connaissance, le travail

salari change de nature: c'est le salari lui-mme

qui produit l'innovation au cur du dveloppement

de l'entreprise. La crativit des ressources

humaines apparat de plus en plus clairement

comme ce qui fait la richesse et la valeur des entre-

prises. La protection de la proprit intellectuelle

s'affirme alors comme une proccupation majeure

de l'conomie. Qu'il s'agisse des droits d'auteur sur

Internet, du copyright pour les logiciels ou encore

des brevets dans les biotechnologies, la protection

des innovations est devenue un enjeu conomique

fondamental. L'essentiel de la valeur des entreprises

25

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICTIONS

dans ces secteurs est li la proprit intellectuelle

cre par leur personnel.

Cette nouvelle qualification de l'emploi dans

une conomie de la connaissance dpasse large-

ment l'utilisation de la force physique du tra-

vailleur telle que la concevaient les conomistes

jusqu'au dbut du xx

e

sicle. Elle n'est plus

rserve aux seuls cadres dirigeants ou certains

secteurs conomiques. Elle est l'uvre dans

l'essentiel des fonctions industrielles dans les pays

dvelopps, o la sophistication des procds de

fabrication rend le travail de base bien plus

complexe. Dans une perspective diffrente, les

fonctions salaries se sont galement enrichies

dans le secteur qui a connu le dveloppement le

plus massif, celui des services : on attend du

commercial des qualits de contact avec la clien-

tle qui n'avaient pas lieu d'tre pour l'ouvrier de

l're industrielle.

Selon une terminologie mise en place par

Hannah Arendt, le travail s'tend dsormais sur le

champ de l'uvre: c'est dans le travail que se joue

l'tre social de l'homme moderne. L'extension du

champ du travail peut d'ailleurs se lire non plus en

positif mais en creux, dans la manire dont nos

socits vivent la perte du travail; le chmage est

d'abord exclusion. Ainsi rapport au temps long, le

travail a conquis une place nouvelle: non seulement

il s'est gnralis, mais il est devenu qualifi et

synonyme de ralisation de soi. Loin d'tre en voie

de disparition, le travail est la valeur cardinale qui

mesure le positionnement social des individus et

leur permet de mener une existence autonome. Le

dveloppement de terminologies du type capital

26

LETRAVAlL SANS VALEUR

humain tmoigne des frontires tnues qui existent

dsormais entre le capitaliste et le salari: l'accu-

mulation des connaissances humaines dbouche sur

une accumulation de richesses. Ds lors, il devrait

tre naturel pour les entreprises d'entretenir une

main-d'uvre sur l'intelligence de laquelle elle

fonde sa richesse prsente et future.

Le travail, source thorique de toute richesse

Ce changement de nature du salariat est parfai-

tement cohrent avec l'ouvrage fondateur du libra-

lisme, La Richesse des nations, d'Adam Smith.

De faon gnrale, l'conomie reconnat deux

facteurs de production comme susceptibles de crer

de la valeur: le travail et le capital. C'est leur combi-

naison plus ou moins judicieuse qui produit plus ou

moins de richesses. A l'origine, la pense cono-

mique reconnaissait un troisime facteur de produc-

tion, la terre, d'o le propritaire tirait une rente. La

marginalisation progressive de l'conomie agraire a

conduit dans la priode rcente ne plus tenir

compte de ce facteur : la terre est en quelque sorte

devenue une sous-catgorie du capital, une forme

d'actif gnrant des revenus sur un mode finale-

ment peu diffrent du capital montaire.

Or, pour Adam Smith, la richesse conomique

provient de faon tout fait explicite du travail et

non du capital. C'est la division du travail et le

surtravail que le salari ralise au profit du capita-

liste qui gnrent la valeur ajoute de l'entreprise:

dans le processus de production, le travail salari est

la source de toute richesse nouvelle: La plus sacre

27

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICTIONS

et la plus inviolable de toutes les proprits est celle

de son propre travail, parce qu'elle est la source

originaire de toutes les autres proprits 1. Source

de toute richesse, le travail apparat ainsi comme le

seul moyen de comparer les biens, d'en mesurer le

prix. C'est la thorie de la valeur travail, par laquelle

dbute l'ouvrage fondateur du libralisme: Le

travail est donc la seule mesure relle de la valeur

changeable de toute marchandise

2

. On est l trs

loin de ce que le sens commun comprend gnrale-

ment sous le terme libralisme .

Il est d'autant plus mritoire pour Smith

d'accorder la place prpondrante au travail salari

que celui-ci est alors entendu dans un sens particu-

lirement troit: la main-d'uvre ouvrire anglaise

du XVIIIe sicle, dont le statut rel dans le processus

de production tait en fait proche de celui d'une

matire premire. Au travers des exemples passs

en revue par Adam Smith, il apparat en effet

impensable que le salari soit pour lui autre hose

qu'un ouvrier; en aucun cas Smith ne conoit que le

chef d'entreprise ou l'inventeur des machines

coudre puissent tre des salaris. C'est donc par

rapport une conception du travail rductrice et

obsolte qu'il dveloppe une thorie qui fonde la

richesse des nations sur le travail, seul talon de

toutes choses.

Adam Smith anticipe en cela le fait que la crois-

sance est largement tire par la consommation et

1. Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la

richesse des nations (1776), livre I, chap. x. On abrgera dsor-

mais le titre, comme il est d'usage, en La Richesse des nations.

2. Adam Smith, La Richesse des nations, livre I, chap. v.

28

LE TRAVAIL SANS VALEUR

que les revenus obtenus par le travail seront un l-

ment dcisif de croissance conomique, voire son

moteur principal. C'est le travail qui permet de

dfinir la richesse produite par la nation: Le travail

annuel d'une nation est le fonds primitif qui fournit

sa consommation annuelle toutes les choses nces-

saires et commodes la vie; et ces choses sont

toujours ou le produit immdiat de ce travail, ou

achetes des autres nations avec ce produit 1.

Le mouvement conomique tel qu'il s'est effec-

tivement dvelopp depuis l'poque des Lumires

illustre parfaitement la pertinence de ce choix en

faveur du travail. Le travail salari s'est gnralis

et, surtout, il est devenu qualifi: ce n'est plus

seulement l'ouvrier qui est salari, mais l'inventeur

du procd de fabrication, le responsable commer-

cial, le directeur financier et, depuis quelques

dcennies, le chef d'entreprise, du moins dans les

grands groupes. Celui que l'on appelait tradition-

nellement le capitaliste est maintenant souvent

un travailleur salari. Ce nouveau mlange des

1. Ce sont les premiers mots de l'introduction de l'ouvrage

d'Adam Smith, qui se poursuit par: Ainsi, selon que ce produit,

ou ce qui est achet avec ce produit, se trouvera tre dans une

proportion plus ou moins grande avec le nombre de consomma-

teurs, la nation sera plus ou moins bien pourvue de toutes les

choses ncessaires ou commodes dont elle prouvera le besoin.

Or, dans toute nation, deux circonstances diffrentes dterminent

cette proportion. Premirement, l'habilet, la dextrit et l'intel-

ligence qu'on y apporte gnralement dans l'application du

travail; deuximement, la proportion qui s'y trouve entre le

nombre de ceux qui sont occups un travail utile et le nombre

de ceux qui ne le sont pas. [ ... ] L'abondance ou l'insuffisance de

cet approvisionnement dpend plus de la premire de ces deux

circonstances que de la seconde.

29

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICTIONS

genres entre capital et travail rend parfois opaque

la ralit des volutions qui se sont opres dans le

temps long de l'histoire et qui ont conduit un

enrichissement des fonctions salaries. Mettant le

travail au centre du processus de cration de

richesses, le libralisme, tel qu'il apparat dans son

ouvrage fondateur, s'avre de fait trs moderne,

contemporain.

Le travail sans valeur au plan financier

Tout le problme est que ce changement de

nature du travail salari ne s'est absolument pas

accompagn d'une volution dans la manire dont

le travail est peru dans la ralit sociale et finan-

cire des entreprises, bien au contraire.

La faon dont est aujourd'hui considre la

rduction du temps de travail tmoigne clairement

d'un tat d'esprit attach une pratique dpasse

du travail. Il existe ce titre des analogies extrme-

ment frappantes avec les ractions du patronat

anglais contre la rduction du temps de travail au

XIX

e

sicle. Ces critiques sont largement prsentes

par Karl Marx dans Le Capital lorsqu'il dcrit l'av-

nement progressif de la lgislation du travail en

Angleterre, que l'on appelle le Factory Act: rduc-

tion de la journe de travail douze heures pour les

femmes et limitation du travail des enfants, fixation

d'horaires pour le djeuner, rglementation du

travail de nuit ou encore obligation d'un repos

hebdomadaire sont prsentes par le patronat

anglais de l'poque comme autant de mesures qui

ne pourront que prcipiter leur propre ruine. Au

30

LE TRAVAlL SANS VALEUR

plan moral, ces lois sociales sont critiques comme

tant les ferments d'une culture de l'oisivet de

nature nuire au bon dveloppement de la socit.

Tout cela est extrmement proche des thma-

tiques mises en avant par le patronat franais autour

de la loi sur les 35 heures, tmoignant d'une mme

acception rductrice de la productivit du travail.

Certes, on ne peut nier que celle-ci est le cur du

mcanisme de cration de richesses, mais il est avr

que les lois sociales en Angleterre au XIX

e

sicle ont

eu des rpercussions bnfiques sur l'conomie:

elles ont rduit le temps de travail, mais aussi

augment la productivit horaire et le niveau de

consommation des mnages, tirant vers le haut la

croissance anglaise. Ces remarques n'ont pas

vocation traiter l'ensemble de la problmatique de

la rduction du temps de travail, mais pointer du

doigt le fait que les critiques formules son

encontre ne sont pas nouvelles et qu'elles se sont

rvles infondes sur le plan conomique. l'vi-

dence, mme si le travail a chang profondment de

nature, la manire dont il est peru par les entre-

preneurs n'a au fond que trs peu vari.

certains gards, le traitement du travail dans

l'entreprise s'est mme durci selon une logique qui

n'est pas trs loigne de celle que dcrit Le Capital:

la rduction du temps de travail rpond une inten-

sification des heures de travail - gnrant de la

fatigue physique dans l'conomie dcrite par Karl

Marx, du stress et du surmenage notre poque; le

dveloppement du machinisme et aujourd'hui

l'informatisation imposent des cadences de travail

bien plus denses. L'automatisation limite le besoin

en emplois industriels et cre la fameuse arme de

31

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICTIONS

rserve du proltariat promise par Karl Marx (les

chmeurs de notre poque), dont l'existence a pour

effet, au dpart, de rendre les travailleurs dociles et

soumis, par peur de perdre leur emploi. Flexibi-

lit, souffrance et soumission sont des termes

dont l'actualit demeure trs forte. En cela, on peut

dire que le travail est trait sur un mode parfaite-

ment capitaliste dans les entreprises, et cela en

contradiction trs nette avec la thorie librale mais

aussi avec la ralit d'un travail de plus en plus

clairement crateur de valeur ajoute pour l'entre-

pnse.

Pourquoi les chefs d'entreprise ragissent-ils

ainsi? Si l'on met de ct l'hypothse selon laquelle

ils seraient mus par une volont de nuire autrui, qui

n'a pas plus de raison d'tre qu'une autre, c'est qu'il

existe une rationalit ce type de comportement.

On peut trouver sans difficult cette rationalit

dans la manire dont sont construits les comptes des

entreprises: le travail salari n'y est qu'une charge

et jamais une valeur. La comptabilit est cette sorte

de grammaire universelle que se donne l'conomie

au niveau des entreprises et qui permet de dter-

miner ce qui les enrichit et ce qui les appauvrit. Les

fondements des principes comptables reclent la

nature profonde du systme conomique dans

lequel nous voluons. Ce sujet, d'apparence trs

technique, n'est que peu abord par les conomistes

et encore moins par les philosophes. Certes, les

scandales qu'ont suscits les manipulations compta-

bles de la socit Enron en 2002 ou encore celles du

groupe Parmalat en 2004 montrent qu'il se joue

autour des pratiques comptables une partie impor-

32

LE TRAVAlL SANS VALEUR

tante pour l'conomie et que tout n'y est peut-tre

pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Mais le

ct un peu austre de la matire l'a encore

prmunie contre une incursion plus philosophique

sur ce qu'elle dfinit comme produisant de la

richesse.

y regarder de plus prs, la comptabilit n'est

pas librale, ni mme inspire des thses librales,

qui font de l'entreprise le lieu dans lequel travail et

capital se combinent pour crer de la valeur. La

comptabilit des entreprises est, profondment et

de faon univoque, capitaliste.

Au travers des deux lments fondamentaux que

sont le compte de rsultat et le bilan, la comptabi-

lit fournit une vision de plus en plus harmonise au

niveau mondial du rsultat dgag par l'activit

d'une entreprise et du patrimoine qu'elle constitue

au fil du temps. Or le travail n'y est considr que

sous un angle capitaliste. Les principes comptables

sont sans ambigut cet gard. Les salaris sont

comptabiliss comme une charge au compte de

rsultat des entreprises, mais ils ne viennent jamais

augmenter la valeur de l'entreprise son bilan. Le

travail est bien videmment une ressource qu'il faut

savoir utiliser au mieux, il est une part essentielle de

la valeur ajoute que cre l'entreprise. Mais il n'est

jamais prsent comme une richesse sur laquelle

reposerait le dveloppement de l'entreprise, alors

mme que les outils de production, les sites de

production ou les dpenses informatiques sont,

pour leur part, considrs comme une valeur. De

faon tout fait explicite, les salaris sont ainsi

traits dans la comptabilit des entreprises comme

de simples dpenses; ils sont moins mis en valeur

33

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICTIONS

que les logiciels qui viennent s'ajouter au patri-

moine immatriel des entreprises, dont ils accrois-

sent la valeur.

Cette situation est un hritage de la Renais-

sance: c'est en effet au XVIe sicle qu'ont t dfinis

les principes comptables, dont les fondements n'ont

pas t remis en cause depuis

l

. La comptabilit s'est

mise en place dans la perspective des activits

conomiques alors dominantes, le ngoce et la

banque, pour lesquels l'enjeu principal tait de

disposer d'une valuation prcise des flux de

capitaux. L'optique en fonction de laquelle les

comptes sont tablis est celle du capitaliste qui fait

fructifier ses propres capitaux. C'est ce dont

tmoigne d'ailleurs l'expression qui est toujours

utilise pour dsigner le bilan des entreprises : le

compte de capital . Les principes sur lesquels

repose la comptabilit moderne sont ainsi large-

ment antrieurs la priode industrielle qui a vu la

mise en place de la thorie librale: le traitement

rserv par la comptabilit aux salaris s'est scell

une poque qui ne connaissait pas le travail salari

tel que nous le concevons aujourd'hui.

La vision de l'entreprise qui se lit au travers de

ses rgles comptables s'avre la fois incohrente

avec la thorie librale et dpasse par la ralit.

Mais ce n'est que dans des cas trs prcis que ces

contradictions sont releves : les clubs de football,

par exemple, ont t autoriss comptabiliser dans

leur patrimoine les droits pays lors des transferts

1. Le premier trait de comptabilit moderne, posant les bases

de la comptabilit en partie double, est attribu Luca Pacioli et

date de 1494 : c'est le Tractatus XI particularis de computus et

scripturis, contenu dans sa Summa de arithmetica.

34

LETRAVAa SANS VALEUR

et qui correspondent des sommes trs impor-

tantes 1. Cette particularit est significative de ce

que l'conomie est prte accepter en fait de

salaris apportant de la valeur leur entreprise, tout

comme l'est le cas des options d'achat d'actions

dlivres aux prsidents salaris de grands groupes.

ces rares exceptions prs, le travail appauvrit les

entreprises selon des normes comptables parfaite-

ment admises dans le monde entier, sans que cela

gne personne. Ainsi ramen ce cadre, le chmage

massif n'est pas une sorte de fatalit qui viendrait

s'imposer du dehors, mais le produit mme des

rgles de fonctionnement du systme.

Au total, le travail est le contraire d'une valeur

en voie de disparition: ralit en voie de gnrali-

sation et d'extension, il n'est tout simplement pas

une valeur pour les entreprises au plan financier. Au

travers des rgles comptables, c'est en effet la nature

mme de l'entreprise qui se joue: organisation qui

sert faire fructifier le capital qui y est plac,

l'entreprise voit ses rgles financires axes sur le

capital et ne retient les autres ingrdients que

comme des charges. Si elle ne reconnat pas au

travaille statut de valeur conomique, c'est au fond

parce qu'elle est vcue comme le lieu du seul

capital. La question de faire de l'entreprise un lieu

o capital et travail seraient traits sur un pied

1. Cette reconnaissance s'est faite en deux temps en France:

en 1995, un avis du Conseil national de la comptabilit a ouvert

la possibilit de considrer les montants des transferts de joueurs

comme des actifs. Depuis 2005, en vertu de la loi du 15 dcembre

2004 sur le sport, les indemnits de transfert sont toutes traites

comme des cessions d'immobilisation.

35

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICTIONS

d'galit ne se pose mme pas. Elle semble totale-

ment incongrue, alors que c'est ce quoi invitait

clairement la thorie librale.

On voit ainsi se dessiner le hiatus qui existe entre

les mots, les choses et les rgles en conomie :

l'entreprise est qualifie de librale alors que ses

rgles de fonctionnement sont capitalistes et que la

richesse qu'elle cre repose dans les faits de plus en

plus sur le travail.

2

Le capital antilibral

Pour ce qui est du capital, un type de confusion

assez semblable est l'uvre. La thorie librale ne

positionne pas le capital systmatiquement au-

dessus du travail. Mettant toujours clairement en

avant le fait que le travail est la source relle de

toute richesse, Adam Smith se montre souvent trs

critique vis--vis des revenus tirs du capital: Aussi

verrons-nous toujours les ouvriers plus actifs, plus

diligents, plus expditifs l o les salaires sont levs

que l o ils sont bas. [ ... ] Dans le fait, des profits

levs tendent, beaucoup plus que des salaires

levs, faire monter le prix de l'ouvrage 1.

1. Adam Smith, La Richesse des nations, livre l, chap. IX et x,

. dont on peut galement retenir: La hausse des salaires opre

sur le prix d'une marchandise comme l'intrt simple dans l'accu-

mulation d'une dette. La hausse des profits opre comme l'intrt

compos. Nos marchands et nos matres manufacturiers se

37

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICTIONS

L'conomie que promeut Adam Smith se

distingue clairement en cela d'une conomie de

l'accumulation des capitaux, que nous qualifierons

de capitalisme et dont nous commenons perce-

voir qu'elle n'a que peu voir avec le libralisme.

Le schma que met en avant le libralisme des

origines est en effet un schma d'quilibre dans

lequel les extrmes sont peu valoriss: Dans un

pays qui aurait atteint le dernier degr de richesse

auquel la nature de son sol et de son climat et sa

situation l'gard des autres pays peuvent lui

permettre d'atteindre, qui, par consquent, ne

pourrait plus ni avancer ni reculer, dans un tel pays,

les salaires du travail et les profits des capitaux

seraient probablement trs bas tous les deux 1.

Le type de dveloppement conomique que

promeut le libralisme est trs largement occult,

vraisemblablement parce qu'il ne correspond pas

plaignent beaucoup des mauvais effets des hauts salaires, en ce

que l'lvation des salaires renchrit leurs marchandises, et par

l en diminue le dbit tant l'intrieur qu' l'tranger; ils ne

parlent pas des mauvais effets des hauts profits; ils gardent le

silence sur les consquences fcheuses de leurs propres gains; ils

ne se plaignent que de celles du gain des autres.

1. Ibid. L'extrait se poursuit ainsi: Dans un pays largement

peupl en proportion du nombre d'hommes que peut nourrir son

territoire ou que peut employer son capital, la concurrence pour

obtenir de l'occupation serait telle que les salaires y seraient

rduits ce qui est purement suffisant pour entretenir le mme

nombre d'ouvriers; et comme ce pays serait dj pleinement

peupl, ce nombre ne pourrait jamais augmenter. Dans un pays

richement pourvu de capitaux, en proportion des affaires qu'il

peut offrir en tout genre, il y aurait, dans chaque branche de

l'industrie, une aussi grande quantit de capital employ que la

nature et l'tendue de ce commerce pourraient permettre; la

concurrence y serait donc partout aussi grande que possible et,

consquemment, les profits ordinaires aussi bas que possible.

38

LE CAPITAL ANTILIBRAL

ce que le sens commun entend sous ce terme.

Pourtant, avec la concurrence comme moteur de la

croissance, l'horizon prvu par le libralisme est peu

quivoque et d'ailleurs fort connu des spcialistes:

c'est la baisse tendancielle des profits, nonce sous

diverses formes dans La Richesse des nations :

L'augmentation du capital qui lve les salaires

tend rduire les profits. Quand nombre de

ngociants transfrent leur capital dans la mme

branche d'activit, la concurrence qu'ils se font a

naturellement tendance rduire leurs profits; et

quand le capital augmente du mme montant dans

toutes les activits menes par la socit, la concur-

rence doit entraner les mmes effets 1.

Le dveloppement du march, la pression sur les

prix assure par la concurrence aboutissent un

systme dans lequel le capital est suffisamment

rmunr pour qu'il se remplace et rinvestisse la

sphre conomique mais sans qu'il gnre une

accumulation de nouveaux profits. L'accumulation

des capitaux pour assurer le dveloppement de la

sphre productive n'est pas synonyme d'accumula-

tion des profits.

Concurrence et profits

La concurrence et la lutte contre les monopoles

hrits sont le ressort essentiel de ce mcanisme:

c'est la concurrence qui assure le bon fonctionne-

ment du march au meilleur prix. La multiplicit

d'acteurs conomiques de petite taille qu'organise

1. Ibid.

39

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICTIONS

la concurrence garantit l'absence de contrainte

impose d'en haut ou de l'extrieur du systme.

Il y a dans le libralisme thorique, autour de la

notion de concurrence, un attirail dmocratique ou

galitaire qui est souvent trs mal compris, mme s'il

est clairement prsent dans La Richesse des nations.

Asseoir le fonctionnement de l'conomie sur le

march, c'est en effet mettre en pratique dans la

sphre conomique le dsenchantement du

monde dcrit par Marcel Gauchet

1

, qui correspond

au moment o la socit se donne elle-mme son

objet et ne le reoit plus d'un extrieur divin. De fait,

le march s'est rvl une vritable machine de

guerre contre les pouvoirs hrits de la noblesse, de

la monarchie et du clerg; la concurrence et la guerre

conomique qui l'accompagne remplacent sur un

mode plus ou moins pacifique la guerre entre nations.

Arme contre les positions de pouvoir, la concur-

rence est conue comme le moyen d'assurer l'exis-

tence d'entreprises nombreuses et de petite taille,

dont aucune ne pourra avoir une position dominante

dans son secteur conomique et sur ses salaris.

Adam Smith et les thoriciens du libre-change font

ainsi cho la notion d'galit telle qu'elle est

promue dans le champ politique la mme poque.

Le libre jeu du march assure une certaine forme

d'galit face au succs conomique: Chacun des

divers emplois du travail et du capital, dans un mme

canton, doit ncessairement offrir une balance

d'avantages et de dsavantages qui tablisse ou qui

tende continuellement tablir une parfaite galit

1. Marcel Gauchet, Le Dsenchantement du monde, Galli-

mard,1985.

40

LE CAPITAL ANTILffiRAL

entre tous ces emplois. Si, dans un mme canton, il y

avait quelque emploi qui ft videmment plus ou

moins avantageux que tous les autres, tant de gens

viendraient s'y jeter dans un cas, ou l'abandonner

dans l'autre, que ses avantages se remettraient bien

vite de niveau avec ceux des autres emplois. Au

moins en serait-il ainsi dans une socit o les choses

suivraient leur cours naturel, o l'on jouirait d'une

parfaite libert, et o chaque individu serait entire-

ment le matre de choisir l'occupation qui lui

conviendrait le mieux et d'en changer aussi souvent

qu'il le jugerait propos. L'intrt individuel porte-

rait chacun rechercher les emplois avantageux et

ngliger ceux qui seraient dsavantageux 1.

Le fondement galitaire de la concurrence est

aujourd'hui largement masqu par la duret des

mcanismes de slection qu'elle promeut: rendant

instables les positions acquises, la concurrence est

l'objet de toutes les critiques. Cela est en partie li

au fait que les politiques anticoncentration ne se

rclament gnralement pas de cet objectif galitaire

mais s'en tiennent des justifications techniques

(assurer le bon fonctionnement du march) qui sont

peu audibles pour le public. TI est vrai galement que

la forme d'galit conomique que valorise le libra-

lisme correspond plus la notion d'galit des

chances qu' l'galit des positions telle que l'entend

la socit franaise, et que vient alimenter une

politique redistributrice de l'tat.

mesure que la concurrence se dveloppe, le

libralisme prdit une baisse tendancielle des

1. Adam Smith, La Richesse des nations, livre I, chap. x.

41

L'CONOMIE FACE A SES CONTRADICTIONS

profits. Cette ide trouve son aboutissement dans

les thories de la concurrence pure et parfaite qui

conduisent un systme d'quilibre dans lequel il

n'y a plus de profit. La baisse du profit, voire son

annulation, comme tendance de l'conomie de

march n'est ainsi pas une thse que l'on doit Karl

Marx mais aux thoriciens libraux classiques, qui,

d'Adam Smith John Stuart Mill en passant par

David Ricardo, en ont largement dbattu. C'est

l'une des manifestations les plus videntes de la

distinction forte que l'on peut tablir entre libra-

lisme et capitalisme, ce dernier faisant au contraire

reposer l'conomie sur un mcanisme d'accumula-

tion du capital qui n'a aucune limite.

Le capitalisme boursier

comme nouvelle re du capitalisme

cet gard, l'conomie pratique aujourd'hui

sur les marchs de capitaux repose sur un fonde-

ment clairement capitaliste.

Durant les cinquante dernires annes, le march

du capital a en effet connu de trs profondes

mutations. la figure du capitaliste investissant ses

fonds personnels dans une entreprise dont il est

propritaire s'est d'abord substitu un capitalisme

financier. Les banques - par exemple le Crdit

Lyonnais en France - ont largement investi dans le

secteur productif: elles ont pris place dans le capital

et dans les conseils d'administration de nombre

d'entreprises, dont le fondateur pouvait toutefois

conserver le contrle majoritaire. Plus rcemment,

ce capitalisme financier a t dtrn par un capita-

42

LE CAPITALANTILIBRAL

lisme boursier: les entreprises financent dsormais

leurs investissements par augmentation de capital

sur un march boursier qui s'est largement

dvelopp et spcialis. La structure capitalistique

des entreprises s'en est trouve profondment

modifie : l'actionnaire de rfrence a cd le pas

devant une multiplicit de dtenteurs de titres, avec

notamment des petits porteurs qui peuvent disposer

d'une minorit de blocage. Cette volution a des

consquences dterminantes sur le type d'conomie

dans lequel nous voluons et ouvre la voie une

nouvelle re du capitalisme.

L'existence d'un march du capital trs organis

a pour effet de rendre l'accs au financement plus

ais pour les entrepreneurs et a largement facilit le

dveloppement de nouvelles activits, mettant fin

l're des grandes dynasties industrielles. Mais ce qui

est fondamentalement nouveau dans le capitalisme

boursier, c'est qu'il est devenu possible de crer de

la valeur sans crer d'activit.

Le revenu tir du capital s'exprime en effet en

valeur absolue (le profit) mais aussi en valeur

relative (le taux de profit par action). Selon qu'on

se focalise sur l'une ou sur l'autre donne, les

diagnostics ports sur un projet peuvent tre diff-

rents.Augmenter le chiffre d'affaires et faire crotre

le bnfice; maintenir le chiffre d'affaires en

augmentant les marges, et donc le bnfice; acqurir

un concurrent pour amliorer le chiffre d'affaires et

le taux de marge: tous ces choix peuvent aboutir au

mme revenu pour le capitalisme traditionnel, qui

arbitre entre eux en fonction de la rentabilit du

processus de production de l'entreprise par rapport

son march potentiel. Dans le passage une

43

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICTIONS

conomie boursire, la donne cl pour mesurer la

russite de l'entreprise se dplace du montant du

bnfice vers le revenu vers par action: il ne s'agit

plus de savoir combien l'entreprise a gnr de

bnfices dans l'absolu mais combien elle a gnr

de bnfices par action. Les rsultats de l'entreprise

sont alors apprcis autant en fonction du numra-

teur (les profits tirs de l'activit) que du dnomi-

nateur (le nombre d'actions).

Or, dans ce schma, il devient souvent plus

rationnel pour l'entreprise d'amliorer sa marge ou

d'acheter un concurrent que d'augmenter sa

production 1. Pour crer de la valeur, mme sans

crer d'activit, il peut suffire de grer au mieux la

composition de son capital. Les concentrations

auxquelles nous assistons au travers des fusions-

acquisitions tmoignent de cette logique. Amliorer

le rendement par action grce une gestion

1. Prenons un exemple: un industriel investit 100 dans une

activit qui gnre 100 de chiffre d'affaires en consommant 60 de

travail et 20 de frais fixes; son activit lui procure ainsi 20 de

profits. Son capital est de 100 actions et le rendement par action

est de 20 %. ~ u r se dvelopper, il peut choisir de doubler sa

production :il investit 100 de plus, gnre 200 de chiffre

d'affaires; il consomme dsormais 120 de travail mais a toujours

20 de frais fixes et gnre 60 de profit. Il a tripl son profit global.

Mais, s'il a financ son investissement par une augmentation de

capital, le rendement par action s'lve 60/200, soit 30 % : le

rendement par action n'a t augment que de 50 %.

Le mme entrepreneur peut faire le choix de maintenir son

niveau de chiffre d'affaires en rduisant ses cots: il rduit de

50 % ses cots salariaux, qui passent 30 grce un investisse-

ment dans une machine qui cote 100, amortie sur dix ans et

finance par endettement 5 % ; ses frais fixes sont dsormais de

30,5. Son profit global n'est que de 39,5 mais le taux de profit par

action s'lve prs de 40 %. Il a doubl son taux de profit par

action, gnrant une meilleure performance.

44

LE CAPITAL ANTILmRAL

optimise des entreprises qui rentrent dans le

primtre de consolidation d'un groupe (c'est--

dire en faire sortir les zones de pertes et y intgrer

pleinement les zones de profits) est devenu l'un des

aspects les plus priss du mtier de financier dans

les grands groupes. Grer une fusion-acquisition

sans trop diluer la valeur de l'action de sorte qu'elle

augmente le rendement du capitl est une proccu-

pation centrale qui justifie des montages financiers

particulirement complexes (augmentations de

capital suivies de rductions de capital, mission de

titres de financements particuliers, et autres

techniques permettant d'viter les dilutions trop

importantes du capital).

L'objectif de l'entreprise se dplace ainsi pour

partie vers l'organisation et la prsentation des rsul-

tats financiers au travers d'une gestion optimise de

la structure capitalistique et du primtre de conso-

lidation du groupe. Ces procds sont souvent

beaucoup plus efficaces pour amliorer les rsultats

court terme que des investissements de long terme

dans le processus de production.

Ce phnomne a une importance dcisive pour

l'volution de l'conomie contemporaine. On assiste

au dveloppement d'une conomie que l'on pourrait

qualifier non plus du capital mais de l'action.

Les entreprises, quelles qu'elles soient, y sont

soumises une analyse visant dterminer laquelle

d'entre elles saura offrir le meilleur rendement par

action et aura donc le meilleur potentiel de valorisa-

tion, dans un horizon de temps qui va de quelques

semaines quelques annes. la figure du capita-

liste, individu incarn dirigeant une entreprise, dont

45

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICTIONS

l'investissement se situe gnralement sur l'horizon

long d'un cycle de vie, s'est substitue la figure de

l'actionnaire, entit dont l'horizon de temps est

incertain puisqu'il peut vendre chaque instant sur

le march. Dans ce contexte, le moindre cart par

rapport aux prvisions est immdiatement et forte-

ment sanctionn par les marchs: vers le haut quand.

il s'agit d'carts positifs et vers le bas dans les autres

cas 1.

Ce capitalisme de l'action peut se montrer massi-

vement irrationnel court terme en raison du

dveloppement de mcanismes autorfrentiels .

Les institutions financires proposent commun-

ment des placements en actions indexs sur le

rendement moyen de la Bourse (CAC 40 en France,

par exemple). Reproduisant l'infini les perfor-

mances de certaines entreprises, sans tenir aucun

compte du march particulier sur lequel elles se

situent, de leur stade de dveloppement, de leurs

innovations technologiques, ce type de mcanisme

a pour effet d'entretenir la tendance des marchs

surragir et participe de la formation des crises

boursires : les marchs peuvent dcrocher vers le

haut ou vers le bas par rapport ce que les analyses

financires accordent comme valeur chaque entre-

prise prise sparment.

1. L'exemple de l'entreprise EADS montre l'ampleur que

peuvent prendre ces phnomnes : dans la seule journe du

14 juin 2006, elle a perdu 26 % de sa valeur sur les marchs la

suite de l'annonce d'un retard de quelques mois dans la livraison

de la nouvelle gamme des Airbus. l'inverse, le titre de l'entre-

prise Arcelor s'est trs fortement apprci ds lors que le projet

d'offre publique d'achat du groupe Mittal Steel a t connu, cette

offre montrant pourtant la vulnrabilit du groupe Arcelor.

46

LE CAPITAL ANTILffiRAL

Certes, cette irrationalit des marchs boursiers

court terme et dans certaines circonstances est cense

rpondre une rationalit de long terme. Mais le fait

important est que les entreprises ne peuvent rester

sans raction face ces mouvements de court terme.

Pour redonner confiance aux marchs, elles doivent

adopter des mesures rapides et drastiques, qui ne sont

pas cantonnes au court terme. Les fluctuations de

court terme des marchs dbouchent sur des mesures

structurelles d'conomie dcides dans l'urgence.

Cet actionnarisme, ce capitalisme marginal au

sens de capitalisme des calculs marginaux, n'est

donc pas qu'un perfectionnement du modle cono-

mique hrit de la rvolution industrielle. Il

renforce singulirement le pouvoir accord au

capital dans l'arbitrage entre le capital et le travail,

tel point d'ailleurs qu'il donne parfois l'impression

d'annuler le pouvoir li au travail. Dans les conseils

d'administration o se ctoient des catgories trs

diffrentes d'actionnaires, ayant des horizons de

temps dissemblables, le chef d'entreprise doit

d'abord chercher proposer une stratgie accep-

table par toutes les parties au capital de l'entre-

prise: la stratgie de production de l'entreprise

long terme risque fort d'tre perdue de vue.

La concentration du pouvoir comme

changement de paradigme

Le type d'organisation du march auquel aboutit

ce capitalisme boursier n'a en outre rien de libral.

Si le paradigme libral est centr sur l'ide de

concurrence et de lutte contre les monopoles ou les

47

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICTIONS

trusts, la ralit qui est dsormais valorise au plan

financier est la constitution de gants, seuls

capables, nous dit-on, d'affronter la concurrence

mondiale. Le mouvement de fusions-acquisitions

qui traduit ce phnomne et son acclration depuis

deux dcennies dsignent trs clairement le

paradigme dans lequel nous nous trouvons: celui du

capitalisme. L'Union europenne, dont les fonde-

ments sont plus clairement libraux, joue ce titre

le rle du trouble-fte, rle qui est pour beaucoup

dans sa faible popularit.

Dans cette ralit de la concentration capitaliste,

une rencontre objective entre les intrts du

patronat et des salaris se noue pour aller contre le

processus de concurrence. Les intrts des salaris

sont-ils lis la concentration et contraires ceux

de la concurrence? Rien n'est moins sr.

Prenons l'exemple d'un individu qui cherche se

restaurer dans une station balnaire relativement

loigne des autres; il se trouve au milieu de la

place du village et a devant lui un nombre impor-

tant de petits restaurants affichant chacun une

spcificit, que ce soit dans le dcor, la carte ou les

prix - cette spcificit pouvant d'ailleurs consister

dans le fait qu'il corresponde au restaurant type.

C'est le systme conomique que dcrit et promeut

le libralisme. Si la ralit des stations balnaires est

souvent celle-l, le monde des entreprises ressemble

beaucoup plus ce que serait la place du village s'il

n'y avait qu'un seul restaurant, trs grand de

proportions, offrant des menus varis, et dont la

taille garantirait l'existence d'conomies d'chelle.

Sur quel genre de place faut-il se situer pour

manger au mieux et au meilleur prix? Le comporte-

48

LE CAPITALANTILIDRAL

ment du restaurateur en situation de monopole peut

tre vertueux court terme mais la thorie cono-

mique enseigne qu' moyen terme il augmentera ses

prix de faon maximiser sa marge. Il aura ainsi

tendance augmenter ses prix jusqu'au niveau o le

consommateur les jugera suffisamment excessifs

pour faire le voyage jusqu' une autre station

balnaire. Considrons maintenant le point de vue

de l'employ du ou des restaurateurs. S'il n'y a qu'un

restaurateur et si ce restaurateur choisit de quitter

les lieux, l'ensemble des employs se trouvera en

situation difficile. Cette situation sera d'autant plus

difficile que la taille de l'tablissement ne permettra

qu' peu de repreneurs de disposer des capitaux

ncessaires pour acheter le fonds de commerce et le

faire fonctionner. Sachant qu'ils n'ont pas d'alterna-

tive, les employs devraient ainsi avoir une certaine

tendance la docilit, moins qu'ils ne disposent de

syndicats puissants. En revanche, s'il existe une

multitude de petits restaurateurs, les chances pour

un salari de trouver un nouvel emploi seront multi-

plies si ses relations avec son patron se tendent ou

si celui-ci dcide de se retirer.

L'conomie globale ne rpond pas des rgles

trs diffrentes: la concentration n'est pas avanta-

geuse pour le consommateur; elle ne l'est pas

davantage pour l'employ; elle l'est en revanche

pour le capitaliste.

Ce mouvement de concentration n'est pas

cantonn aux secteurs traditionnels, il est galement

prsent dans les start-up sous une autre forme: il

s'agit pour elles de se positionner sur une niche o

aucune autre entreprise ne pourra se porter. Petites

ou grandes, les socits qui sont cotes sur les

49

L'CONOMIE FACE A SES CONTRADICTIONS

marchs des capitaux parviennent ainsi se situer

en dehors du jeu de la concurrence. Elles font tout

pour que d'autres modes de consommation ne

puissent pas se dvelopper, comme en tmoigne le

combat qui se joue autour des logiciels libres ou

encore des changes de donnes sur Internet, que

l'on nomme le peer to peer. Le positionnement des

grandes entreprises vis--vis d'Internet est en effet

ambigu. L'engouement a t manifeste tant qu'il

s'est simplement agi de considrer Internet comme

une galerie marchande, une nouvelle possibilit

d'accder au client pour lui vendre des produits

inchangs. Mais, quant proposer des produits

spcifiques directement tlcharge ables sur les sites

marchands, les grands groupes se sont souvent

montrs beaucoup plus timides, l'exception du

secteur des tlcommunications, bnficiaire direct

et incontournable du dveloppement des rseaux.

Ce n'est que tardivement et de faon trs modeste,

par exemple, que les grandes majors du disque ont

investi ce domaine, et elles continuent user de tout

leur pouvoir de persuasion pour inciter les tats

accentuer l'arsenal rpressif dont ils disposent pour

lutter contre le piratage sur Internet. Car les grands

groupes ont conscience qu'avec Internet et la

socit de l'information en gnral, c'est tout le

modle centralis de production et de consomma-

tion qui peut se trouver remis en cause.

Le fait que les concentrations ne sont pas

avantageuses en termes conomiques est d'ailleurs

un lment parfaitement mis en avant par les

dcideurs quand il s'agit non pas de crer des gants

dans un domaine mais de remettre en cause les

50

LE CAPITAL ANTILffiRAL

monopoles publics: transports ferroviaires, fourni-

ture d'nergie, tlcommunications, postes, etc.

Toutes ces activits dites de rseau ont t

construites en monopole parce que leur cration

supposait des investissements importants et coor-

donns qui ne pouvaient tre raliss qu'avec la

certitude d'un dbouch contraint et avec l'accord

des pouvoirs publics, voire par leur entremise

directe (construction du rseau lectrique, du

rseau de tlcommunications, concession de la

distribution d'eau ... ). Cette phase d'investissement

tant ralise dans les pays dvelopps pour ces

biens, la poursuite de l'activit ne suppose plus pour

l'essentiel que l'entretien du rseau et son fonction-

nement au travers de frais variables. Elle offre alors

des perspectives soit de profits importants, soit de

baisse massive des prix, soit d'un mlange de ces

deux options. C'est videmment ce moment que les

dtenteurs de capitaux placer choisissent pour

critiquer la notion de monopole public et pour

obtenir leur privatisation. Cohrente avec sa

mfiance envers les concentrations, la Commission

europenne se fait l'outil de cette mutation, en

imposant la dmonopolisation du secteur concern

et son partage entre plusieurs entreprises, cens

garantir la ralit du mouvement de baisse des prix.

Mais pourquoi ce qui est bon d'un ct ne l'est-il

pas de l'autre? Pourquoi la concentration du

secteur public devient-elle insupportable quand ce

qui domine le secteur priv est un large mouvement

de concentration? La dmonopolisation d'un

service public une fois son rseau construit est

avantageuse pour le capitaliste, comme l'est la

concentration pour des biens qui ne supposent pas

51

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICTIONS

un tel degr d'investissement long terme. La

concomitance du processus de concentration et du

processus de dmonopolisation n'est donc compr-

hensible que dans ce cadre capitaliste prcontraint.

Ce phnomne est particulirement marqu en

France, o la transformation de l'conomie librale

en conomie capitaliste n'est pas clairement perue,

aucune diffrence n'tant faite entre ces deux

termes. Mais les tats-Unis, pour qui libralisme

et capitalisme renvoient des ralits diffrentes,

connaissent une volution du mme type : les

politiques anticoncentration cdent le pas devant la

dfense des gants nationaux, qui peuvent se

comporter comme des prdateurs sur les marchs

internationaux. Parmi les grands pays industrialiss,

il ne reste vraisemblablement que le Royaume-Uni

pour mettre en avant une doctrine librale et

l'appliquer.

Du ct du capital, on voit donc bien l'uvre le

mme type de processus que pour le travail : le

modle libral n'est en fait pas utilis dans le cur

du systme. Il sert d'argument pour obtenir la

libralisation des services publics mais il est large-

ment occult face aux concentrations trs rapides

que connat le secteur priv. Ce processus est en

contradiction flagrante avec le corpus libral qui

voudrait que la concurrence assure une atomisation

des acteurs et limite les positions de pouvoir.

3

,

L'Etat capitaliste

Le travail et le capital sont ainsi grs dans

l'entreprise selon des rgles bien plus capitalistes

que librales, ds lors que l'on prend la peine de

distinguer ces termes. l'examen, l'tat ne

fonctionne pas selon un schma trs diffrent.

En premire approche, la place prise par l'tat

dans les dmocraties occidentales semble indiquer

que nous vivons dans une forme de social-

dmocratie, dans une conomie sociale de march,

voire que nous nous situons dans une conomie

majoritairement socialise, appele aussi tat-provi-

dence. En France, les prlvements obligatoires

reprsentent un peu moins de la moiti de la

richesse nationale (43,4 % du PIB en 2004). Mais

cette donne est trompeuse puisqu'elle ne tient

compte ni du dficit de l'tat et de la Scurit

sociale, ni des recettes que l'tat tire de ses entre-

prises sous forme de dividendes ou de privatisations.

53

L'CONOMIE FACE SES CONTRADICrIONS

Sous l'angle des dpenses, c'est en fait plus de 53,5 %