Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

PrésentationMercatique TVA

PrésentationMercatique TVA

Transféré par

SanojIrbafLccCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

PrésentationMercatique TVA

PrésentationMercatique TVA

Transféré par

SanojIrbafLccDroits d'auteur :

Formats disponibles

Jusque dans les annes 1950, les marchandises taient affectes dune

taxe la consommation dont le taux tait calcul sur le prix de vente total.

Le concept de la TVA est d un inspecteur des finances, Maurice Laur.

Le 10 avril 1954, lAssemble nationale vote la Taxe sur la Valeur Ajoute.

HISTOIRE

La taxe sur la valeur ajoute (TVA) est un impt indirect ( impt inclus dans le prix payer)

qui concerne la plupart des biens et services consomms en France et dans les pays de lUnion

europenne. Cet impt , calcul sur les ventes, est collect par les entreprises puis revers lEtat .

Les ventes hors taxes servent de base de calcul (assiette) . La TVA constitue la principale recette te

fiscale de l'tat (44 % environ des recettes fiscales net tes du budget de l'tat ) .

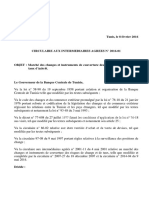

1968 1969 1970 1972 1977 1982 1988 1989 1990 1992 1995 2000 2012 2014

Taux particulier (ou

super rduit

5,5 5,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Taux rduit

6,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5

7,0 10

Taux intermdiaire 13,3 15,0 17,6 17,6

Taux normal 16,66 19,0 23,0 20,0 17,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 20,6 19,6 19,6 20

Taux major 20,0 25,0 33,33 33,33 33,33 33,33 28,0 25,0 22,0 18,6

0

5

10

15

20

25

30

35

1968 1969 1970 1972 1977 1982 1988 1989 1990 1992 1995 2000 2012 2014

LES DIFFERENTS TAUX DE TVA EN FRANCE DE 1968 2014

Taux particulier (ou super rduit Taux rduit Taux intermdiaire Taux normal Taux major

En thorie lentreprise doit encaisser pour le compte de lEtat , la TVA sur ses ventes. A contrario,

elle doit payer la TVA incluse dans le prix de ses achat s de matires, fournitures, marchandises,

services et acquisitions dimmobilisations.

TVA sur les ventes = dette de lentreprise vis--vis de lEtat = TVA collecte

TVA sur les achats et acquisition dimmobilisations = TVA dductible = crance de lentreprise

Sur lEtat = Elle est dductible de la TVA que lentreprise collecte pour lEtat,

TVA collecte > TVA dductible Lentreprise doit payer la diffrence lEtat .

On parle alors de TVA dcaisser

TVA collecte < TVA dductible Lentreprise peut demander le remboursement

de la diffrence lEtat . On parle alors de

Crdit de TVA

TVA collecte = TVA dductible Il y a ni dette ni crance sur l Etat

Quel que soit le cas de figure, celui-ci doit faire lobjet dune dclaration ladministration fiscale.

Impt indirect

ne la verse pas directement lEtat

Impt neutre

tout le monde y est assujetti

Consommateur final supporte la TVA

TVA support par le consommateur final = TVA dues payes par les

diffrents intermdiaires

La TVA est calcule en appliquant aux lments de facture soumis la TVA, le taux prvu par la

loi. Les lments de facture soumis sont :

Le prix de vente hors taxes ;

les frais accessoires de ventes (commissions, frais de transport )

;

certaines taxes fiscales et parafiscales (exemple : taxes locales prleves sur la

consommation dlectricit) ;

les intrts de retard.

Principaux biens et services concerns

Taux super rduit 2,1%

Taux rduit 5,5%

Taux normal 19,60%

Mdicaments remboursables

par la scurit sociale et

produits sanguins

Presse dinformation;

Redevance audiovisuelle.

Produits alimentaires

Prestations htelires et cures

thermales;

Ventes emporter dans le domaine

de la restauration ;

Mdicaments non remboursables

par la scurit sociale ;

Livres et uvres dart originales ;

Spectacles ( la plupart ) ;

Transports de voyageurs ;

Travaux damlioration, de

transformation, damnagement et

dentretien du logement de plus de 2

ans.

Tous les produits et services pour

lesquels un autre taux n'est pas

prvu par la loi.

Considrons le prix de vente net hors taxes (HT) d'une livraison de marchandises : 8 000

La TVA facture au client sera de 8 000 x 19,60 % = 1 568

Le prix de vente Toutes Taxes Comprises (TTC) sera de 8 000 + 1 568 = 9 568

HT + TVA = TTC

8 000 + 8 000 X 19,60/100 = 9 568

8 000 + (8 000 x 0,196) = 9 568 ( 8 000 x 1 ) + (8 000 X 0,196) = 9 568

8 000 x (1 + 0,196) = 9 568

8 000 X (1,196) = 9 568

TVA TTC HT

Pour un taux de 2,1% TVA = HT X 0,021 TTC = HT X 1,021 HT = TTC / 1,021

Pour un taux de 5,5 % TVA = HT X 0,055 TTC = HT X 1,055 HT = TTC / 1,055

Pour un taux de 19,60 % TVA = HT X 0,196 TTC = HT 1,196 HT = TTC / 1,196

Pour le mois de novembre N une entreprise a ralis les oprations

suivant es soumises la TVA au t aux normal :

Ventes hors taxes:

Achats et autres charges externes hors taxes:

100 000

60 000

En termes conomiques, on pourrait traduire cela ainsi :

Ventes hors taxes

- Achats et autres charges externes hors taxes

= Valeur ajoute

TVA collecte (100 000 x 0,196) :

TVA dductible (60 000 x 0,196) :

TVA payer

19 600

11 760

7 840

100 000

60 000

40 000

Si l'on applique le taux de 19,60 % la valeur ajoute, on obtient un montant de :

40 000 x 0,196 = 7 840 C

On parle de champ dapplication de la TVA pour prciser quoi,

qui et ou sapplique la TVA. On peut dlimiter ce cham p

dapplication de la TVA par deux critres :

Les oprations imposables

Les personnes assujetties

Oprations imposables

Personnes assujetties

Les oprations soumises par nature :

( Article 256 du code gnral des impt s) : Liv raisons de

biens ou prestations de services ralises en France :

titre onreux ;

dans le cadre dune activit conomique exerce

titre indpendant ;

par un assujetti.

: les oprations ralises dans le cadre d'une activit

conomique indpendant e ( commerciale,

industrielle, agricole, librale) sont en principe

imposables.

Les oprations soumises en vertu d'une disposition spciale

( Article 257 du code gnral des impts) :

: les liv raisons soi- mme ; les importations et les

acquisitions intra- communautaires,

Commerants, artisans, industriels ( per sonnes

physiques ou m or ales) ;

Agriculteurs( per sonnes m or ales ou physiques)

Professionnel libraux ( ex per t s comptables, notaires,

avocat s, huissier s, architectes, vtrinaires) lexception

des mdecins et des auxiliaires mdicaux .

Lopration doit tre une

livraison de biens ou

prestations de services

Lopration doit tre ralise

titre onreux

Lopration doit tre ralise

par un assujetti

Lopration doit tre ralise

dans le cadre dune activit

conomique exerce titre

indpendant

Conditions

de

soumission

dune

opration

la TVA

Les oprations ralises dans le cadre d'une activit ne prsentant pas un caractre

conomique ( mdecine et paramdical, service public administratif, activits des

associations but non lucratif) ;

Oprations exonres par une disposition lgale (ex : oprations financires de prt ) ;

Les exportations de biens et services et les livraisons intracommunautaires.

Par ailleurs certaines oprations sont soumises une taxation spcifique : oprations de

bourse, oprations dassurance, ventes dimmeubles anciens et de fonds de commerce,

Vous aimerez peut-être aussi

- AVA Certificat D'assurance PDFDocument2 pagesAVA Certificat D'assurance PDFAlexis LonguevalPas encore d'évaluation

- CuisineDocument2 pagesCuisineHicham Nizar86% (7)

- 1BP0652 - 20190801 - Fiche de Paie - 0080519 PDFDocument2 pages1BP0652 - 20190801 - Fiche de Paie - 0080519 PDFionut setinPas encore d'évaluation

- Facture: Cardiweb 14 Rue Auber 6eme Étage PARIS, 75009 FRDocument1 pageFacture: Cardiweb 14 Rue Auber 6eme Étage PARIS, 75009 FRWEB GENERATION100% (2)

- Politique D'investissement Et de FinancementDocument51 pagesPolitique D'investissement Et de FinancementLaurette Saha100% (2)

- BancassuranceDocument16 pagesBancassuranceInes Sallèmi100% (1)

- Manuel de Politique & Procédures de La DT Groupe - PPTDocument15 pagesManuel de Politique & Procédures de La DT Groupe - PPTBrehmattPas encore d'évaluation

- Synthèse de Comptabilité GénéraleDocument40 pagesSynthèse de Comptabilité GénéraleOthmane ADPas encore d'évaluation

- La Fidélisation de La Clientèle Dans Le Secteur Bancaire PDFDocument125 pagesLa Fidélisation de La Clientèle Dans Le Secteur Bancaire PDFJosue Ithamar KouyoPas encore d'évaluation

- Cours Math FinDocument67 pagesCours Math FinSouaouPas encore d'évaluation

- Mars 2019 Risques D'affaires OkDocument4 pagesMars 2019 Risques D'affaires Okrebai ahmedPas encore d'évaluation

- Simulateur de Crédit Immobilier - Société Générale MarocDocument2 pagesSimulateur de Crédit Immobilier - Société Générale Marocbrahim omariPas encore d'évaluation

- Guide Usager MinfopraDocument19 pagesGuide Usager MinfopraETOUNDI MICHELPas encore d'évaluation

- Premiere de PageDocument10 pagesPremiere de PageMaestro SalvatoréPas encore d'évaluation

- Cir 201601 FRDocument23 pagesCir 201601 FRhatemPas encore d'évaluation

- Formulaire Fiscal Simplifie Delai Ou Remise Coronavirus PDFDocument2 pagesFormulaire Fiscal Simplifie Delai Ou Remise Coronavirus PDFLaure-Anaïs BenesPas encore d'évaluation

- CS Chap6 FusionDesSocietesCommercialesDocument8 pagesCS Chap6 FusionDesSocietesCommercialesAnouar OueslatiPas encore d'évaluation

- Capital ImmatérielDocument11 pagesCapital Immatérielkarimael100% (1)

- Modèle Demande Crédit Damane Oxygène COVID 19 004 005Document1 pageModèle Demande Crédit Damane Oxygène COVID 19 004 005pfePas encore d'évaluation

- Cadre TFCBBFDocument1 pageCadre TFCBBFAlex ZehiPas encore d'évaluation

- Modele Bail Type Location Meublée Loi AlurDocument8 pagesModele Bail Type Location Meublée Loi AlurchristinatongaPas encore d'évaluation

- Les Institutions Financières InternationalesDocument10 pagesLes Institutions Financières InternationalesElmelki Anas100% (1)

- File 1 - Semaine 1Document27 pagesFile 1 - Semaine 1Johnny KOZYKOJOKIANPas encore d'évaluation

- Constat Amiable Degat Des Eaux-Mode Emploi PDFDocument5 pagesConstat Amiable Degat Des Eaux-Mode Emploi PDFraymonde raymondPas encore d'évaluation

- Droit FiscalDocument12 pagesDroit FiscalSoraya El SarabiPas encore d'évaluation

- Hypothèque Ou CautionDocument2 pagesHypothèque Ou CautionHajar KhalbiPas encore d'évaluation

- 2-La Monnaie Est Un VoileDocument2 pages2-La Monnaie Est Un VoileSoukaina Ait HfidPas encore d'évaluation

- Partie 1 - Cours Comptabilité Générale S1 2017-2018Document22 pagesPartie 1 - Cours Comptabilité Générale S1 2017-2018Yassine AIT OUAZZANEPas encore d'évaluation

- Deloitte - Francais Et Nouveaux Services Financiers 2020Document33 pagesDeloitte - Francais Et Nouveaux Services Financiers 2020Edouard YaoPas encore d'évaluation

- Cashhousing3 PDFDocument16 pagesCashhousing3 PDFPolycarpe Menga DangPas encore d'évaluation