Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

2 Transmission 2P PDF

2 Transmission 2P PDF

Transféré par

Wajdi FarhatTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

2 Transmission 2P PDF

2 Transmission 2P PDF

Transféré par

Wajdi FarhatDroits d'auteur :

Formats disponibles

Techniques de transmission

Chapitre 2 : Techniques de transmission

Z:\Polys\Internet de base (pour L2 Electronique)\2.Transmission.fm - 16 fvrier 2006 17:45

Plan

.

.

.

.

.

.

Introduction

Phnomnes caractristiques

Les lments de la transmission

La modulation

Le codage

Conclusion

Bibliographie

- A. Tanenbaum, Rseaux, InterEditions, 1997.

- H. Nussbaumer, Tlinformatique - tome 1, Presses polytechniques romandes, 1987.

- C. Macchi, J-F.Guibert, Tlinformatique, Dunod, 1983.

- S. Pierre, M. Couture, Tlcommunications et transmission de donnes, Eyrolles, 1993.

- A. Glavieux, M. Joindot, Communications numriques, Masson, 1996.

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

39

Techniques de transmission

1. Introduction

Les supports de communication ne sont pas parfaits.

- les principaux phnomnes : affaiblissement, dphasage, bruits.

Les dfauts du support limitent la transmission (dbit et tendue)

Adapter les techniques de transmission aux caractristiques du support !

Deux grandes techniques de transmission :

- transposition en frquence (modulation en frquence, amplitude ou phase)

- en bande de base : codes de transmission de donnes

machine A

machine B

parasites

suite binaire

mise

signal sous une forme adapte au support

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

Support de transmission utilis

suite binaire

reue

40

Techniques de transmission

2. Phnomnes caractrisant les supports de communication

2.1. Affaiblissement

Transformation de lamplitude du signal : V e2ift |K(f)|.V e2ift

- analyse temporelle et frquentielle dun signal transmis (spectre frquentiel) :

V(t)

A(f)

A(f) = -10 log10|K(f)|

[dB]

signal mis

signal reu

bon

gabarit

6

3

mauvais

f

t

0

f1

f2

Laffaiblissement crot plus vite que la distance.

- amplificateur de signal dans la liaison (de gain 1/|K(f)|).

Laffaiblissement varie en fonction de la frquence :

- ex : proportionnel f sur les paires mtalliques.

- utilisation du support dans la plage de frquences o laffaiblissement est constant :

. la largeur de la bande passante du support (f = f2-f1) !

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

41

Techniques de transmission

2.2. Le dphasage

Dformation de la phase du signal : V e2ift V e2ift-i(f)

V(t)

signal mis

signal reconstitu

(f)

[s]

bon

V/2

signal reu

mauvais

t1

t1

t2

t2 t

Le dphasage varie en fonction de la frquence !

- temps de propagation de groupe (f) = 1/2 . d(f)/df

- dtection difficile des instants significatifs (lhorloge) : t1- t1 t2- t2

- utilisation dune plage de frquence o le dphasage est constant

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

42

Techniques de transmission

2.3. Les phnomnes perturbateurs

Bruit blanc : agitation thermique,

- de faible puissance,

- sur une large plage de frquences.

Bruit impulsif : organes lectromcaniques, microcoupures

- forte puissance,

- dure faible,

- peu prsent dans les rseaux numriques.

Diaphonie : couplage parasite entre lignes voisines - influence lectromagntique

- placement des cbles, blindage, fibre optique !

Echo : rflexion du signal due une dsadaptation dimpdance

- suppresseur dcho.

- ex : cblage tlphonique 4 fils/2 fils

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

43

Techniques de transmission

2.4. Modlisation du support de transmission

support de transmission

bruits blancs

f(s(t))

s(t)

filtre linaire

b(t) bruits impulsifs

s(t)

La bande passante dun support de communication correspond la plage de frquences o il prsente les meilleurs caractristiques de transmission.

- o le gain est non nul ! (gain = 1/affaiblissement)

- malheureusement le gain nest jamais tout--fait nul (et varie en fonction de la frquence) !

- la "Federation Communications Commission" dfinit la bande passante dun signal comme

la plage de frquences la plus troite possible qui contient 99 % de lnergie dun signal

La bande passante n dcibels (dB) est la plage de frquences dans laquelle le rapport signal sur

bruit (not S/B) vrifie :

- S/B n dB : 10 log10(Ps/Pb) n,

o Ps est la puissance du signal et Pb est la puissance du bruit.

Tableau 1 : quelques valeurs approches en dcibel

x

1/4

1/2

10

100

1000

10 log x (db)

-6

-3

10

20

30

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

44

Techniques de transmission

Trois principaux types de filtres :

- filtres passe-bas,

- filtres passe-bande

- et filtres passe-haut.

La formule de Shannon [1948]

- donne le dbit thorique maximum dun support soumis du bruit :

D = W.log2(1+ Ps/Pb)

.

.

.

o D est exprim en bit/s

W, exprim en Hertz (Hz), reprsente la bande passante du support,

Ps, la puissance du signal et Pb, la puissance du bruit.

Exemple : le dbit maximum thorique dune ligne tlphonique [300 3400 Hz] admettant un

rapport signal sur bruit de 30 dB est de : (3400-300).log2(1+1030/10) 30 Kbit/s

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

45

Techniques de transmission

3. lments intervenant dans la transmission

3.1. Les principaux lments

LETCD (quipement terminal de communication de donnes)

- quipement spcifique charg dadapter les donnes transmettre au support de communication

LETTD (quipement terminal de traitement de donnes)

- lordinateur !

Le support de transmission

ETCD s(t)

metteur

modem

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

support de

transmission

s(t) ETCD d(t)

rcepteur

ETTD

rcepteur

modem

machine B

voie (ou circuit) de donnes

jonction

machine A

d(t)

jonction

ETTD

metteur

46

Techniques de transmission

3.2. Fonctions de lETCD

Deux transformations fondamentales sont dfinies :

- le codage : bits symboles

- la modulation : symboles signal

. les symboles peuvent tre une fonction continue ou une suite de valeurs

. la modulation applique peut tre trs simple (pour le codage en BdB)

A lmission

signal modul

suite binaire envoye

{dk}k

codeur

{aj}j=a(t)

signal mis

s(t)

modulateur

ETCD metteur

A la rception

signal reu

suite binaire reue

signal dmodul

s(t) = f(s(t)) + b(t)

dmodulateur

a(t) = {aj}j

{dk}k

dcodeur

ETCD rcepteur

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

47

Techniques de transmission

4. Modulation

Le modulateur transforme un signal initial quelconque a(t) en un signal s(t) adapt au support de

communication employ.

Le signal s(t) est obtenu en faisant varier les paramtres dune onde gnralement sinusodale

- s(t) = A cos(2 f t - ).

. le signal sinusodal est gnralement centr autour dune frquence fo appele onde

de rfrence ou porteuse

Trois types lmentaires de modulation par transposition en frquence:

.

.

.

modulation damplitude (lorsque les variations portent sur A)

modulation de frquence (lorsque les variations portent sur f)

modulation de phase (lorsque les variations portent sur )

La transposition en frquence autorise le multiplexage frquenciel :

spectres initiaux

spectres transposs en frquence

f

f3

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

f1

f2

48

Techniques de transmission

Lorsque la fonction de modulation existe la transmission est dite analogique. En fait de ce cas, on

a une transformation dune fonction continue en une autre fonction continue.

La transmission est dite en bande de base lorsque le signal ne subit pas (peu) de transposition en

frquence. Dans ce cas, le signal prsente souvent un aspect rectangulaire car la fonction de modulation simple utilise est rectangulaire.

On peut transformer une fonction discrte {dk} en fonction continue d(t) laide de la relation suivante :

k=

d t =

d k R T t kT 0

k =

0 tant linstant initial, la rapidit de modulation tant 1/T et RT(t) tant la fonction rectangulaire

sur lintervalle [0,T] dfinit ainsi :

R t = 1 t 0 T

0 t 0 T

Par abus de langage, on parle de transmission numrique lorsque une fonction discrte (suite binaire) est transforme en fonction continue lors de lmission et rciproquement lors de la rception.

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

49

Techniques de transmission

4.1. Modulation damplitude

Signal : s(t) = A(t) cos(2 fo t - o)

- avec A(t) = K + a(t) et a(t) {-a,+a} ... ou a(t) [-a,+a] !

s(t)

-a

+a

-a

K+a

K-a

1/f0

Technique lectroniquement simple mais sensible au bruit.

Modulation en double bande

BLU : bande latrale unique

spectre du signal initial

spectre du signal modul

f0-B

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

f0

f0+B

spectre du signal initial

spectre du signal modul

f0-B

f0

f0+B

50

Techniques de transmission

4.2. Modulation de frquence

Signal : s(t) = A0 cos(2 f(t) t - o)

- avec f(t) = f0 + a(t) et a(t) {-w,+w}... ou a(t) [-w,+w] !

+w

s(t)

-w

+w

1/f0-w

1/f0+w

-A0

Difficult maintenir la phase.

Utilise, naturellement, par la technique de multiplexage frquentiel.

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

51

Techniques de transmission

4.3. Modulation de phase

Signal : s(t) = A0 cos(2 fo t - (t))

- avec (t) = 0 + a(t) et a(t) {k/n} pour n symboles ... ou a(t) [-,+] !

s(t)

t

1/f0

-A0

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

52

Techniques de transmission

4.4. Modulation combine

Modulation en quadrature (MAQ)

- modulation en phase et en amplitude

- par exemple :

A0

codage MAQ

A1

0 =

00

01

1 =

10

11

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

53

Techniques de transmission

5. Le codage

Le codeur transforme une suite {dk}k0 initiale gnralement binaire (de bits) en une suite code

{ak}k0 (de symboles) gnralement binaire ou ternaire.

Le dcodeur fait lopration inverse.

Le but du codage est dadapter la suite de bits transmettre aux caractristiques de la transmission.

Sil ny a pas de modulation par transposition en frquence, le codage est dit en bande de base :

- la plage de frquences utilise par le signal issu de la suite code est la mme que celle de la

suite initiale.

- dans ce cas, le modulateur module partir dune fonction rectangulaire (RT(t)).

. {ak}k0 a(t)

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

54

Techniques de transmission

5.1. Dbit binaire et rapidit de modulation

Le dbit binaire D dune voie de donnes est le nombre maximum de bits di transmis par seconde

sur cette voie.

D=

bit/s

La rapidit de modulation R (exprime en bauds) mesure le nombre maximum de symboles (lments de modulation) transmis par seconde

R=

baud

Remarque : gnralement, 1/ est un multiple de 1/T et le nombre de niveaux N est choisi de telle sorte

que a(t) et d(t) aient le mme dbit dinformation. On a alors :

D=

1

T

log2(N)

= R.log2(N) bits/s

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

55

Techniques de transmission

Exemples :

{dk} = (1---1---0---1--- 0---0---0---1---1---0---1--- 1--- 1---0--- 0---1)

{a1k} = (a---a---0---a--- 0---0---0---a--- a---0---a--- a--- a---0--- 0---a)

+a

a1(t)

0

suite binaire initiale

codage binaire

t (de valence N = 2)

niveaux

priode significative

{a2k} = (---3------ -1------- -3------ -1------ 1------- 3------- 1------- -1---) Signal en bande de base

3

(modulation rectangulaire)

a2(t)

1

codage plusieurs niveaux

0

t (de valence N = 4)

-1

-3

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

56

Techniques de transmission

5.2. Les principales qualits dun code

- largeur de sa plage de frquences (spectre frquentiel)

. la plus troite possible

- rpartition frquentielle de la puissance

. peu de puissance aux faibles frquences, aucune la frquence nulle, l o les caractristiques du support ont les meilleurs

- codage de lhorloge

. synchronisation de lhorloge du rcepteur sur le signal reu,

. frquence suffisante des transitions

- rsistance au bruit

. espacement des niveaux

- complexit du codage

. cot et vitesse de codage

- dpendance la polarit

. facilit dinstallation

- quilibrage

. mesure approximative de linfluence du codage sur des symboles successifs : la puissance

dissipe par les tensions positives doivent tre gales celle des tensions ngatives ... pour nimporte quelle suite binaire

.

.

Running Digital Sequence : RDS({ak}) = k ak.

RDS({ak}) = max(abs{RDS({aj}) tel que {aj} sous-suite valide de {ak}}).

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

57

Techniques de transmission

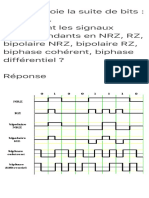

5.3. Les codes usuels utiliss en bande de base

Les codes deux niveaux (binaire) par bit:

- code NRZ ("Non Return to Zero")

- code NRZI ("Non Return to Zero Invert")

- code biphase

- code biphase diffrentiel

- code de Miller

Les codes trois niveaux (ternaire) par bit:

- code RZ ("Return to Zero")

- code bipolaire (simple)

- code bipolaire entrelac dordre 2

- codes bipolaires haute densit dordre n (BHDn)

Les codes par bloc :

- code nB/mB

- code nB/mT

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

58

Techniques de transmission

5.4. Code NRZ ("Non Return to Zero")

0

dk = 0 ak = a

dk = 1 ak = a

Exemple :

{dk} = (1---1---0---1--- 0---0---0---1---1---0---1--- 1--- 1---0--- 0---1) suite binaire initiale

a(t)

Codage NRZ

+a

-a

RDS({ak, 1<k<i})= -a, -2a, -a, -2a, -a , 0 _, +a, 0_, -a , 0_, -a , -2a,-3a, ..._

Code binaire simple, utilis couramment entre lordinateur et ses priphriques.

RDS(NRZ) =

spectre : X f = T a sin ft ft

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

59

Techniques de transmission

5.5. Code RZ ("Return to Zero")

1

d k = 0 a k = [ a,0]

d k = 1 a k = [a,0]

Exemple :

{dk} = (1---1---0---1--- 0---0---0---1---1---0---1--- 1--- 1---0--- 0---1)

a(t)

+a

0

suite binaire initiale

Codage RZ

-a

Code ternaire simple, limite les interfrences entre symboles, codage de lhorloge

RDS(RZ) = 2 !

codage 1B/2T

0 ( 1,0)

1 ( 1 , 0)

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

60

Techniques de transmission

5.6. Code NRZI (Non Return to Zero Invert)

d k = 0 a k = [ k, k] k k k = k 1

d k = 1 a k = [ k, k] k = k k = k 1

k {a, a} 0 = a

0

1

Exemple :

{dk} = (1---1---0---1--- 0---0---0---1---1---0---1--- 1--- 1---0--- 0---1)

a(t)

3, 3

+a

k, k

ou

ou

k, k

suite binaire initiale

Codage NRZI

-a

Code binaire, indpendant de la polarit, adapt la transmission photonique, peu dense.

RDS(NRZI) =

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

61

Techniques de transmission

5.7. Code de Miller

d k = 0 a k = [ k, k] k = k k k 1

d k = 1 a k = [ k, k] k k k = k 1

k {a, a} 0 = a 0 = a

ou

ou

Autres dnominations : modified FM, DM : Delay modulation

Exemple :

{dk} = (1---1---0---1--- 0---0---0---1---1---0---1--- 1--- 1---0--- 0---1)

a(t)

+a

0

suite binaire initiale

Codage de Miller

-a

Code binaire dense, complexe, conservation de lhorloge et indpendance de la polarit.

RDS(Miller) = 3a/2

On peut le construire partir du code biphase en supprimant une transition sur deux.

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

62

Techniques de transmission

5.8. Code biphase

d k = 0 a k = [a, a]

d k = 1 a k = [ a,a]

Autres dnominations : Manchester, biphase_L(evel), codage 1B/2B.

Exemple :

{dk} = (1---1---0---1--- 0---0---0---1---1---0---1--- 1--- 1---0--- 0---1)

a(t)

+a

suite binaire initiale

Codage biphase

-a

Code binaire, quilibr, conservation de lhorloge, mais spectre trs large (le double).

RDS(biphase) = 0 !

2

Spectre : X f = T 2a ft sin ft 2

Codage utilis par Ethernet.

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

63

Techniques de transmission

5.9. Code biphase diffrentiel

d k = 0 a k = [ k, k] k k k k 1

d k = 1 a k = [ k, k] k k k = k 1

k {a, a} 0 = a 0 = a

ou

ou

Autres dnominations : Manchester diffrentiel, FSK : frequency shift keying, FM : frequency

modulation, biphase_M(ark) ou biphase_S(pace)

Exemple :

{dk} = (1---1---0---1--- 0---0---0---1---1---0---1--- 1--- 1---0--- 0---1)

a(t)

+a

0

suite binaire initiale

Codage biphase

-a

Identique au code Manchester + indpendance de la polarit.

Problme sil y a corruption dun des symboles : la suite est mal dcode.

RDS(biphase_diff) = 0

Codage utilis par Token Ring.

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

64

Techniques de transmission

5.10. Code bipolaire simple

notation : d1j le jme bit de la sous-suite des bits 1

dk = 0 ak = 0

a = a m = 2n + 1 n N

1

dk = 1 dm k

a = a m = 2n , n N

0

1

Autres dnominations : AMI Alternate Mark Inversion

Exemple :

{dk} = (1---1---0---1--- 0---0---0---1---1---0---1--- 1--- 1---0--- 0---1)

a(t)

+a

alternativement

suite binaire initiale

Codage bipolaire

-a

Code ternaire, quilibr, indpendant de la polarit, drive de lhorloge (suite de 0).

Spectre :

X f = T a ft sin ft

RDS(bipolaire) = a

Utilis par le systme de tlphonie numrique PCM sur le ligne de transmission T1 (ncessite la

suppression des longues suites de 0).

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

65

Techniques de transmission

5.11. Code bipolaire entrelac dordre 2

- Construction de 2 sous-suites partir de la sous-suite

des bits 1 :

. la sous-suite des 1 pairs et celle des 1 impairs.

0

1

alternativement

- Chaque sous-suite est indpendamment code en alternance.

Exemple :

{dk} = (1---1---0---1--- 0---0---0---1---1---0---1--- 1--- 1---0--- 0---1)

a(t)

+a

0

suite binaire initiale

Codage bipolaire

entrelac

t

-a

Spectre trs troit, code complexe qui ne rsout pas le problme li aux longues suites de 0. Les

longues suites de 1 prsentent un battement dont la frquence est rduite (de moiti) par rapport au codage bipolaire simple.

Gnralisation possible aux codes bipolaires entrelacs dordre n.

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

66

Techniques de transmission

5.12. Code bipolaire haute densit dordre n (BHD n)

Mme codage que le code bipolaire + une transformation des

suites de plus de n zros.

0

1

alternativement

- base sur la violation de lalternance : bit de viol (not V)

Une suite conscutive de n+1 bits 0 est code par :

(a) suite de n zros suivis dun bit de viol : [000...00] [000...0V]

(b) suite forme dun bit de bourrage (not B), n-1 zros, suivis dun bit de viol; les bits B et

V ayant mme polarit : [000...00] [B00...0V]

Pour assurer lquilibrage :

On choisit la forme (a) si le nombre de bits 1 suivant le dernier bit de viol est impair, la

forme (b) sinon.

Remarques :

.

.

.

le premier bit un (suivant un bit de viol) est cod avec la valeur inverse du bit de

viol qui le prcde

on considre que la suite est conventionnellement prcde dun bit de viol.

dans une trs longue suite de zros tous les blocs successifs (sauf parfois le premier)

sont cods dans la forme (b).

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

67

Techniques de transmission

RDS(BHD3) = 2a

Exemple :

{dk} = (1---1---0---1--- 0---0---0---0---1---0---1--- 0--- 0---0--- 0---0)

a(t)

+a

V

0

B

V

-a

suite binaire initiale

Codage BHD3

a(t)

+a

0

Codage BHD2

-a

5.13. Remarques

La plupart de ces codes acceptent plusieurs variantes. Par exemple en inversant la convention de

codage de la parit (0/1) ou en modifiant les conditions initiales.

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

68

Techniques de transmission

5.14. Codes par blocs

Code chaque bloc de k bits par un bloc de n symboles pris dans un alphabet de taille L. Lalphabet

tant gnralement binaire, ternaire, ou plus rarement quaternaire (not resp. B, T, Q).

- On a la relation : 2k Ln

- Notation : kB/nL, par exemple 4B/5B

Tableau 2 : quelques encodages de symboles FDDI

0

11110

01001

10100

10101

01010

01011

...

...

Idle

Halt

Quiet

11101

11111

11000

10001

00111

11001

00100

00000

Certains codes prcdents peuvent tre perus comme des codes par blocs (surtout si le bloc coder est rduit un seul bit).

- Exemple : RZ 1B/2T, biphase 1B/2B

Lefficacit de ces codes peut tre faible (2k/Ln).

Ces codes servent liminer les suites de symboles impropres la transmission, lors de prcodage :

- La modulation est gnralement effectue ultrieurement en utilisant un des codes simples

prcdents.

. Exemple : FDDI = 4B/5B + NRZI

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

69

Techniques de transmission

6. Conclusion

Adaptation des techniques de transmission aux caractristiques du support de communication.

La modulation par transposition en frquence :

- module des signaux analogiques ou numriques.

De trs nombreux codes de transmission existent (NRZ, biphase, bipolaire, etc.), chacun possdant

certaines des caractristiques voulues, mais pas toutes.

Ne pas confondre avec les codes de transmission (appels channel coding) avec les codes applicatifs (appels source coding) :

de protection contre les erreurs (dtection et auto-correction).

de compression (LZW, RLE, ZIP, etc.).

de reprsentation (ASCII, DCB, complment 2, ASN-1/BER, etc).

de chiffrement (DES, RSA, PGP, etc.).

dauthentification et dintgrit (MD5, SHA-1, etc.).

de hachage (hash code).

dembrouillage.

etc.

Les techniques de transmission ne suffisent pas assurer que les communications se droulent sans

aucune erreur. Cest pourquoi des techniques de protection contre les erreurs sont dveloppes.

____

B. Cousin et C. Viho - IFSIC -Universit Rennes I

70

Vous aimerez peut-être aussi

- Configuration de Base de DHCP Et NATDocument14 pagesConfiguration de Base de DHCP Et NATMohamed DiopPas encore d'évaluation

- TD RES 4.1Document7 pagesTD RES 4.1Ayoub Moufid100% (1)

- Réseaux mobiles et satellitaires: Principes, calculs et simulationsD'EverandRéseaux mobiles et satellitaires: Principes, calculs et simulationsPas encore d'évaluation

- TD1 Chap3 CorrectionDocument2 pagesTD1 Chap3 CorrectionCha yma100% (1)

- L3-Communications Numeriques - Chap.2Document18 pagesL3-Communications Numeriques - Chap.2zoom zoumbaPas encore d'évaluation

- Exo Optique SystemDocument11 pagesExo Optique SystemThorece DonfackPas encore d'évaluation

- Réseaux de Transport Numériques Et Réseaux Sans Fils TD N°2: XerciceDocument2 pagesRéseaux de Transport Numériques Et Réseaux Sans Fils TD N°2: XerciceAdam Dima Wydad50% (2)

- Communications Numérique AvancéeDocument2 pagesCommunications Numérique AvancéesaoPas encore d'évaluation

- ModulationDocument21 pagesModulationbelaid lahciniPas encore d'évaluation

- Expose de Transmission OptiqueDocument2 pagesExpose de Transmission OptiqueMartine Kenfack100% (1)

- QCM Transmission 1Document5 pagesQCM Transmission 1BADAROU YoussoufPas encore d'évaluation

- TP1Document8 pagesTP1Negabi IsmailPas encore d'évaluation

- Spe Physique Signaux2 Modulation Amplitude ProfDocument7 pagesSpe Physique Signaux2 Modulation Amplitude ProfIndustronics UnlimitedPas encore d'évaluation

- Traitement Du Signal Examen 05Document5 pagesTraitement Du Signal Examen 05Miss AmericanaPas encore d'évaluation

- RHD 0Document35 pagesRHD 0Amira HachemiPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 Transmission Des Donn - EsDocument40 pagesChapitre 3 Transmission Des Donn - Esdhia bejaouiPas encore d'évaluation

- TSP1SP4Ch21T1-cours - Transmission - Stockage Fibre OptiqueDocument13 pagesTSP1SP4Ch21T1-cours - Transmission - Stockage Fibre OptiqueMohamed Aly SowPas encore d'évaluation

- TD N°2 Fibres OptiquesDocument3 pagesTD N°2 Fibres OptiquesDanra Emmanuel MarcusPas encore d'évaluation

- FGI - TD Theorie de L'info Et Du CodageDocument3 pagesFGI - TD Theorie de L'info Et Du CodagePatrick NdjikePas encore d'évaluation

- Communications Numériques-Ensa - Ch2.1Document49 pagesCommunications Numériques-Ensa - Ch2.1Jawad MaalPas encore d'évaluation

- Dispersion Chromatique Et Sa CompensationDocument7 pagesDispersion Chromatique Et Sa CompensationÄŁÎ ĤĘŘØĪPas encore d'évaluation

- TD4 Bdri PDFDocument5 pagesTD4 Bdri PDFHafssa Ait AmarPas encore d'évaluation

- Cours de Transmissions Numériques Du S2Document61 pagesCours de Transmissions Numériques Du S2Med Amine SassiPas encore d'évaluation

- Modulation Analogique Etudiant - 2Document37 pagesModulation Analogique Etudiant - 2houda_01Pas encore d'évaluation

- Simulation Et Implémentation en Temps Réel de La Technique OFDM en Utilisant Le Processeur DSP C6713Document89 pagesSimulation Et Implémentation en Temps Réel de La Technique OFDM en Utilisant Le Processeur DSP C6713Sokhna Fatou GueyePas encore d'évaluation

- Chapitre 1 DSPDocument7 pagesChapitre 1 DSPlange681Pas encore d'évaluation

- TP 2Document2 pagesTP 2JustinPas encore d'évaluation

- TD UpsDocument2 pagesTD UpsAnouar AleyaPas encore d'évaluation

- D.S 1 Fev 2020Document3 pagesD.S 1 Fev 2020هدىلزغبPas encore d'évaluation

- Cours 4Document43 pagesCours 4Karim TahiryPas encore d'évaluation

- Chapitre 5 MÃthodes de Mesure de Liaisons OptiquesDocument7 pagesChapitre 5 MÃthodes de Mesure de Liaisons OptiquessanemisymouPas encore d'évaluation

- Correctionexamenapr08 09Document2 pagesCorrectionexamenapr08 09Oussama SlimaniPas encore d'évaluation

- Ch10 MC OfdmDocument22 pagesCh10 MC OfdmAbdallah Toolmaker100% (1)

- GEL-16120 - Modulation NumeriqueDocument30 pagesGEL-16120 - Modulation NumeriqueIbrahimFaroukSolarPas encore d'évaluation

- TD Communication Analogique 18Document2 pagesTD Communication Analogique 18superzakiPas encore d'évaluation

- TD 2-Transmission - FO-2020Document2 pagesTD 2-Transmission - FO-2020Yakhya DIALLOPas encore d'évaluation

- TD 02 CorrigéDocument9 pagesTD 02 Corrigémimiben100% (1)

- TpAntenne PDFDocument7 pagesTpAntenne PDFNajib El GPas encore d'évaluation

- Chap 2 Interconnexion FHDocument47 pagesChap 2 Interconnexion FHKichiné Assou AbdramanPas encore d'évaluation

- Transmission en Bande de Base (Partie3) Filtrage Adapté: Exercice1Document2 pagesTransmission en Bande de Base (Partie3) Filtrage Adapté: Exercice1Nouzha BoukoubaPas encore d'évaluation

- Exercice TransmissionDocument2 pagesExercice TransmissionEI Grp 1Pas encore d'évaluation

- TP Communications - NumériquesDocument28 pagesTP Communications - NumériquesNinå SåPas encore d'évaluation

- Rapport TP01 CN Modulation Démodulation en Bande de BaseDocument9 pagesRapport TP01 CN Modulation Démodulation en Bande de BaseBOUZANA ElaminePas encore d'évaluation

- DM Opt1 Fibre1112Document4 pagesDM Opt1 Fibre1112Amine PharmPas encore d'évaluation

- TD Cna 1 2020Document1 pageTD Cna 1 2020LE BARONPas encore d'évaluation

- TD1Document2 pagesTD1badreddinePas encore d'évaluation

- Examen GSM-ISICDocument4 pagesExamen GSM-ISICAmina BoujeglatPas encore d'évaluation

- Canaux Non Idéaux Partie 2Document21 pagesCanaux Non Idéaux Partie 2Lÿdîã Kâbylë100% (1)

- Egalisation V Eleves 2012-2013Document52 pagesEgalisation V Eleves 2012-2013terre0% (1)

- A) On Envoie La Suite de Bits 01001110.Document5 pagesA) On Envoie La Suite de Bits 01001110.Luc Junior BossouPas encore d'évaluation

- 6 ModulationDocument3 pages6 Modulationmohamed laghribPas encore d'évaluation

- TPréseau - optique-Oussema-Hadil Part3Document13 pagesTPréseau - optique-Oussema-Hadil Part3Nassim GafsiPas encore d'évaluation

- TP N°02 Codage Shanon-FanoDocument2 pagesTP N°02 Codage Shanon-FanoMohamed MohamedPas encore d'évaluation

- TD N°1Document2 pagesTD N°1Amal Riahi100% (1)

- Simulation Sur MATLAB D'un Système de Communication À Spectre Étalé Par Séquence Directe Ds-CdmaDocument66 pagesSimulation Sur MATLAB D'un Système de Communication À Spectre Étalé Par Séquence Directe Ds-CdmaTELECOM STUDENTPas encore d'évaluation

- C RT Modulation AnalogiqueDocument39 pagesC RT Modulation Analogiquethrow away100% (1)

- 2 Modulation-FHSSDocument5 pages2 Modulation-FHSSsih emPas encore d'évaluation

- Apprendre et enseigner sur le Web: quelle ingénierie pédagogique?D'EverandApprendre et enseigner sur le Web: quelle ingénierie pédagogique?Pas encore d'évaluation

- TechniqueDocument26 pagesTechniqueKhaoula ToudertPas encore d'évaluation

- Chapitre 2Document18 pagesChapitre 2Sofiane BenyettouPas encore d'évaluation

- Serie 3Document17 pagesSerie 3Samir ChouchanePas encore d'évaluation

- Codage SourceDocument23 pagesCodage SourceSamir Chouchane100% (1)

- Tableau 7 Profil ApprentissageDocument1 pageTableau 7 Profil ApprentissageSamir ChouchanePas encore d'évaluation

- Chapter 2Document54 pagesChapter 2Samir ChouchanePas encore d'évaluation

- TD2Document11 pagesTD2Samir ChouchanePas encore d'évaluation

- Cours Acoustique Ondes ElastiquesDocument48 pagesCours Acoustique Ondes ElastiquesSamir ChouchanePas encore d'évaluation

- Les Trucs Pour Apprendre Plus ViteDocument2 pagesLes Trucs Pour Apprendre Plus ViteSamir ChouchanePas encore d'évaluation

- Cours Acoustique Ondes ElastiquesDocument48 pagesCours Acoustique Ondes ElastiquesSamir ChouchanePas encore d'évaluation

- Acoustique Ch2 Ctrl1 eDocument0 pageAcoustique Ch2 Ctrl1 eSamir Chouchane100% (1)

- Care TDR EqinformatiquesDocument5 pagesCare TDR EqinformatiquesDiabyPas encore d'évaluation

- Catalogue Collectif AxitronicDocument22 pagesCatalogue Collectif AxitronicHassan BaddiPas encore d'évaluation

- Projet 4 R Daction Des TestsDocument7 pagesProjet 4 R Daction Des TestsJoackimPas encore d'évaluation

- Traitementdimage 18 19 Exam+sol Tf.Document2 pagesTraitementdimage 18 19 Exam+sol Tf.Sawat SiwarPas encore d'évaluation

- Omniaccess-Ap1201h-Point D'accès-FrDocument7 pagesOmniaccess-Ap1201h-Point D'accès-FrMOHAMED MOUFLIHPas encore d'évaluation

- Carte Mentale Parti.1 Techno Réseau InformatiqueDocument1 pageCarte Mentale Parti.1 Techno Réseau Informatique9mbshd8by4Pas encore d'évaluation

- 4 HorlogesDocument48 pages4 Horlogeslahbak abderrahmenePas encore d'évaluation

- Fortinet FortiGate-60D FRDocument4 pagesFortinet FortiGate-60D FRKherkhour MustaphaPas encore d'évaluation

- TD GSMDocument3 pagesTD GSMMohamed Kcharem89% (19)

- Matrice de Frequences Et Gammes de Produits Sennheiser FRDocument1 pageMatrice de Frequences Et Gammes de Produits Sennheiser FRdalidadaPas encore d'évaluation

- Moduledeprogrammationclient ServeurjoskaDocument157 pagesModuledeprogrammationclient ServeurjoskaireneePas encore d'évaluation

- Mon Cahier D ExercicesDocument13 pagesMon Cahier D ExercicesLachi.RPas encore d'évaluation

- Ccna 4 CH2Document29 pagesCcna 4 CH2Umanyan ArtiomPas encore d'évaluation

- Administration Réseau Sous Linux RoutageDocument5 pagesAdministration Réseau Sous Linux RoutageANGOHJ EAN ROLANDPas encore d'évaluation

- Meraki Datasheet MR66 FRDocument4 pagesMeraki Datasheet MR66 FRamara abdelkerimPas encore d'évaluation

- Conception Des Systèmes de Télécommunication-2022-20231Document26 pagesConception Des Systèmes de Télécommunication-2022-202316mqj8cem4Pas encore d'évaluation

- 10 - Présentation VLANDocument28 pages10 - Présentation VLANOussama ElkaissiPas encore d'évaluation

- Exercice 1 (AM) : Theorie de La Communication Groupe(s) : STIC L1Document6 pagesExercice 1 (AM) : Theorie de La Communication Groupe(s) : STIC L1melek hfaiedhPas encore d'évaluation

- Fiche de Cours - Autocommutateur PABXDocument4 pagesFiche de Cours - Autocommutateur PABXAyité d'AlmeidaPas encore d'évaluation

- Packet Tracer FinalDocument12 pagesPacket Tracer Finalyasser kingPas encore d'évaluation

- TEMPLATE CV SintegraDocument3 pagesTEMPLATE CV SintegraAndy MackeyPas encore d'évaluation

- Architecture ReseauDocument2 pagesArchitecture ReseauBabacar KanePas encore d'évaluation

- Transmission Codage Et Traitement Du SignalDocument183 pagesTransmission Codage Et Traitement Du SignalAzzelarab HamidanePas encore d'évaluation

- Nouvelle RELDocument11 pagesNouvelle RELwael zfPas encore d'évaluation

- Le Standard DVBDocument64 pagesLe Standard DVBRichard MbusaPas encore d'évaluation

- 4INFO1 Fiche SeanceDocument1 page4INFO1 Fiche SeancelilyaPas encore d'évaluation

- TP Sc3a9ance 3Document3 pagesTP Sc3a9ance 3Pierre YohannesPas encore d'évaluation

- Motorola Intro+1er AxeDocument3 pagesMotorola Intro+1er AxeKawtar KamiliPas encore d'évaluation