Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

INTRO Etn E Pu

INTRO Etn E Pu

Transféré par

Yacine AlajijeTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

INTRO Etn E Pu

INTRO Etn E Pu

Transféré par

Yacine AlajijeDroits d'auteur :

Formats disponibles

Mdiathque

INTRODUCTION L'LECTROTECHNIQUE

ET

L'LECTRONIQUE DE PUISSANCE

par C. GLAIZE

Professeur Christian GLAIZE

Universit Montpellier 2

Laboratoire d'lectrotechnique de Montpellier

Case Courrier 079

Place Eugne Bataillon

34095 MONTPELLIER CEDEX 5

Tl : 04 67 14 34 17 - Fax : 04 67 04 21 30

E-mail : glaize@univ-montp2.fr

Universit

Montpellier II

IUT de Nmes

AVANT-PROPOS

Dans le cadre de la mutualisation des enseignements

propos par la Mdiathque e-EEA du Club EEA,

je serais trs heureux que des collgues me fassent part de leurs remarques

voire actualisent certaines donnes

afin d'amliorer ce texte

qui deviendrait ainsi une uvre collective.

Mdiathque e-EEA Page 5/5

SOMMAIRE

CHAPITRE 1. INTRODUCTION L'LECTROTECHNIQUE 7

CHAPITRE 2. PLACE DE L'LECTROTECHNIQUE EN FRANCE 10

2.1. PRODUCTION LECTRIQUE EN FRANCE 10

2.2. DTAILS DES CONSOMMATIONS LECTRIQUES EN FRANCE 11

2.3. PERSONNES EMPLOYES DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION LECTRIQUE

EN FRANCE 12

2.4. VOLUTION DES FACTURATIONS DU SECTEUR CONSTRUCTION LECTRIQUE EN

FRANCE de 1991 1996 13

2.5. VOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE EXTRIEURE FRANAISE DANS LE

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION LECTRIQUE de 1991 1996 14

2.6. PRINCIPALES INDUSTRIES DU SECTEUR DU GNIE LECTRIQUE 15

Grands ensembliers 15

Autres ensembliers de stature internationale 15

Fabricants de composants lectrotechniques de stature internationale 15

quipementiers automobiles 16

Construction ferroviaire 16

lectromnager, lectronique Grand Public,... 16

Secteurs public et parapublic 16

CHAPITRE 3. INTRODUCTION L'LECTRONIQUE DE PUISSANCE 17

3.1. DFINITIONS 17

3.2. FONCTIONS DE BASE ET TERMINOLOGIE DES CONVERTISSEURS STATIQUES 17

3.2.1. Rversibilit des convertisseurs 18

3.2.2. Conversion alternatif-continu 18

3.2.3. Conversion continu-alternatif 19

3.2.4. Conversion continu-continu 19

3.2.5. Conversion alternatif-alternatif 20

3.3. ASSOCIATIONS DE FONCTIONS DE BASE - CASCADE DE CONVERTISSEURS 20

3.4. EXEMPLES D'APPLICATIONS DES CONVERTISSEURS STATIQUES 23

3.4.1. Applications domestiques 23

3.4.2. Locaux commerciaux et tertiaires 23

3.4.3. Applications industrielles 23

3.4.4. Socit 23

3.4.5. Tlcommunications 24

3.4.6. Aronautique et Spatial 24

3.4.7. Transports terrestres et marins 24

3.4.8. Compagnies de production et de distribution de l'lectricit 25

Mdiathque e-EEA Page 6/6

3.4.9. Espaces culturels et de loisirs (Monuments, Scnes, Thtres,

Discothques,...) 25

3.4.10. Appareils de laboratoires 25

3.4.11. Mdical 25

3.5. GAMME DE PUISSANCE DES CONVERTISSEURS STATIQUES et exemples

d'applications 26

3.6. CONSTITUTION DES CONVERTISSEURS STATIQUES 26

3.6.1. Caractristiques des convertisseurs statiques 26

3.6.2. Intrt d'un dispositif de conversion d'nergie pertes minimales. 27

Gradation par rhostat 27

Gradation par autotransformateur rapport variable 28

Gradation par convertisseur statique 28

3.6.3. Composants utilisables 29

Exemple : calcul de la puissance instantane pour un condensateur 30

3.7. MOYENS D'TUDE DES CONVERTISSEURS STATIQUES 31

3.7.1. Schmas partiels de fonctionnement 31

Exemple : Schmas partiels de fonctionnement d'un hacheur dvolteur

sur charge R, L, E. 32

3.7.2. Dtermination des conditions de fin d'tapes et des successions de d'tapes 33

Exemple : Dtermination des conditions de fin d'tapes sur un hacheur dvolteur 34

3.7.3. Calcul des grandeurs 35

Exemple de calcul de valeurs moyennes 35

Exemples de calculs l'aide de SIMUL 36

CHAPITRE 4. BIBLIOGRAPHIE GNRALE 41

4.1. LECTROTECHNIQUE 41

4.1.1. Ouvrages de base 41

4.1.2. Autres ouvrages traitant de poi nts plus spcifiques 41

4.1.3. Autres publications 41

4.2. LECTRONIQUE DE PUISSANCE 42

4.2.1. Ouvrages de base 42

4.2.2. Ouvrages dits par les constructeurs 42

4.2.3. Polycopis d'cole 42

4.2.4. Autres ouvrages traitant de points plus spcifiques 43

4.3. AUTOMATIQUE pour lectrotechniciens 43

4.4. COMPATIBILIT LECTROMAGNTIQUE (CEM) 43

4.5. DIVERS 44

Mdiathque e-EEA Page 7/7

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

CHAPITRE 1.

INTRODUCTION L'LECTROTECHNIQUE

tymologiquement, l'lectrotechnique est l'tude

1

des applications techniques de l'lec-

tricit. En France, on rserve plutt ce terme aux applications qui mettent en jeu plutt

une nergie qu'un signal. En France toujours, on l'appelle aussi Gnie lectrique. Son

domaine d'intervention est la production, le transport, la distribution, le traitement, la

transformation

2

, la gestion et l'utilisation de l'nergie lectrique.

Si l'lectricit est dj connue des Grecs, l'lectrotechnique a commenc exister avec la

domestication de l'nergie lectrique. On situe ce moment l'invention de la dynamo par

Znobe GRAMME en 1869.

L'nergie lectrique est invisible (avec les dangers que cela peut occasionner) mais

omniprsente et indispensable notre civilisation. Imaginons les consquences d'une

grve des lectrons... L'lectrotechnique est une composante majeure du dveloppement de

notre monde.

L'lectrotechnique se rencontre partout : dans l'industrie, mais aussi dans l'automobile ou

chez soi . Elle est tellement prsente qu'elle passe inaperue. On remarque sa prsence

universelle quand... elle n'est plus disponible (panne, grve,...).

En traitement de l'nergie, on rencontre des alimentations de plus en plus sophistiques

sur tous les appareils lectriques (alimentations dcoupage dans les ordinateurs, tl-

viseurs, chanes haute-fidlit,...). Dans ce type d'application, la puissance unitaire de

chaque appareil tend diminuer. Mais le nombre d'units en service est en constante

augmentation. Dans les applications o l'on dsire convertir l'nergie lectrique en

ner gi e mcanique (ou vice-versa), on utilise des moteurs ou gnratrices. On peut

compter le nombre de moteurs dans une automobile (dmarreur, ventilateur de radiateur,

essuie-glace avant et arrire, essuie phares, lve-glaces, ventilateur d'air chaud, d'air

froid, pompes de lave-glace,...) ou chez soi (aspirateur, machines laver le linge et la

vaisselle - tambour ou pompe de lavage, pompe de vidange, programmateur -, robots

mnagers, arateurs, ventilateurs, hottes aspirantes, rasoirs lectriques, magntophones,

magntoscopes, platines disques ou compacts (rotation, tiroir), appareils photos (avance du

film, mise au point,...), machines de bricolage,... Contrairement aux convertisseurs

statiques utiliss seuls, la puissance demande aux moteurs a tendance augmenter et le

1

On entend par "tude", le dveloppement et l'application de concepts, de mthodes, de moyens et

d'outils, tant thoriques qu'exprimentaux, qui permettent l'analyse de matriels et situations

existants ainsi que la conception de nouveaux dispositifs.

2

L'nergie lectrique peut tre issue de ou transforme en une autre forme d'nergie (mcanique,

thermique, chimique, lumineuse,...).

Mdiathque e-EEA Page 8/8

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

nombre de moteurs s'accrot. De plus, les machines sont de plus en plus utilises en

association avec des convertisseurs ce qui leur donne une plus grande souplesse

d'utilisation grce la vitesse variable. C'est le cas sur les perceuses, en lectromnager

(lave-linge, aspirateur,...).

L'lectrotechnique se rencontre aussi dans l'industrie. Les usines emploient un trs grand

nombre de moteurs et de variateurs pour la ventilation, le pompage, l'entranement

vitesse variable de machines (machines-outils, laminoirs,...).

Le monde des transports utilise aussi beaucoup l'nergie lectrique aussi bien dans le

domaine ferroviaire (TGV

3

, motrices classiques, mtros) que dans le domaine du transport

urbain (tramways, trolleybus). L'aronautique fait aussi un large appel l'lectricit

(rseau de bord 400 Hz, commandes lectriques d'Airbus A320

4

,...). Le dveloppement du

vhicule lectrique urbain permettra de diminuer la pollution des zones fortement

urbanises.

Le domaine de l'lectrotechnique est trs vaste. Les actionneurs les plus petits ont des

puissances de l'ordre du nW (micromoteurs lectrostatiques dans les artres) ou de l'ordre

du W (montre quartz). Les installations les plus importantes ont des puissances de

quelques milliers de MVA (centrales de production lectrique, liaisons haute tension

courant continu,...).

La particularit de l'lectrotechnique par rapport l'lectronique, l'Automatique et

l'Informatique vient du fait que la premire s'intresse essentiellement au traitement et

la conversion de l'nergie lectrique plutt qu'au traitement du signal (ou de l'information).

La figure 1 illustre cette complmentarit.

Fig. 1 : Complmentarit de l'lectrotechnique par rapport l'lectronique, l'Automatique et

l'Informatique

Cette diffrence impose une manire diffrente de percevoir et de grer les phnomnes

lectri ques. Bien qu'utilisant les mmes lois physiques que l'lectronique, l'lectrotech-

3

La puissance de la chane de traction d'un TGV est de l'ordre de 6 MW.

4

Les besoins nergtiques bord des avions sont de plus en plus importants. En 1959, une

Caravelle disposait de 27 kW (en continu). En 1972, un Airbus A300 a une puissance installe de

270 kVA (en alternatif 400 Hz). Les avions civils du futur demanderont de 300 600 kVA.

Mdiathque e-EEA Page 9/9

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

nique a ses propres hypothses simplificatrices, ses propres dveloppements, ses propres

raisonnements qui sont spcifiques son domaine.

Cependant, tous ces domaines se rejoignent ds que l'on doit considrer les problmes

d'vacuation de chaleur, de performances massiques ou volumiques, de pollution lectro-

magntique,...

En conclusion, on peut noter que l'lectrotechnique d'aujourd'hui est une science pluri -

disciplinaire au carrefour de :

- l'lectrotechnique traditionnelle (machines tournantes, transformateurs),

- l'lectronique de Puissance (convertisseurs statiques),

- l'lectronique du signal (composants, commandes),

- l'Automatique et l'Informatique (commande d'ensembles),

- la Physique du Solide (tude interne des composants),

- la Thermique (vacuati on des pertes),

- la Mcanique (charges entranes),

- l'lectrochimie (piles et accumulateurs),

- la Physique en gnral (comprhension des processus, choix des capteurs).

Toutes ces sciences doivent tre simultanment utilises lorsqu'il s'agit de concevoir des

systmes aux caractristiques pousses.

Note : l'lectrotechnique est la fois une science et une technologie encore que ces deux

termes ne soient pas si loigns, la technologie tant (Petit Larousse Illustr 2000)

l'ensemble de savoirs et de pratiques fond sur des principes scientifiques dans un

domaine technique.

Mdiathque e-EEA Page 10/10

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

CHAPITRE 2.

PLACE DE L'LECTROTECHNIQUE EN FRANCE

2.1. PRODUCTION LECTRIQUE EN FRANCE

En 1999, la production annuelle d'nergie lectrique en France

5

a t de 500 milliards de

kWh (500 TWh). 72,1 TWh ont t exports. 375 TWh ont t produits par des centrales

nuclaires, 76,5 TWh par des centrales hydrauliques et 48,5 TWh par des centrales

thermiques classiques (fuel, gaz, charbon).

En 1998, la capacit de production totale EdF est de 102 500 MW (102,5 GW) : 61,5 GW par

des centrales nuclaires, 23,3 GW par des centrales hydrauliques et 17,2 GW par des

centrales thermiques classiques (fuel, gaz, charbon).

titre de comparaison, les besoins en nergie lectrique de la population et de l'industrie

de la Martinique s'levaient, en 1993, 137 MW. En trois ans, ils ont progress de plus de

30 % pour atteindre 180 MW.

En 1997, EdF

6

a 26,1 millions de clients rsidentiels et 3,9 millions de clients des secteurs

tertiaire et industriels.

En 1999, son chiffre d'affaires s'est lev 32 milliards d'euros (210 milliards de francs).

5

Source www.edf.fr.

6

Comparaison entre deux entreprises de service de taille comparable : lectricit de France et

France Telecom.

lectricit de France France Telecom

Nombre de salaris 115 991 en 1999 152 346 en France en 1999

Nombre d'abonns 30 millions en 97 34,1 millions en filaire en 1997,

10,1 en GSM en 1999

Chiffre d'affaires 240 milliards de F en 1999 156,7 milliards de F en 1997

Mdiathque e-EEA Page 11/11

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

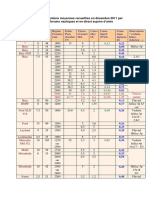

2.2. DTAILS DES CONSOMMATIONS LECTRIQUES EN FRANCE

Chiffres extraits d'une tude ralise pour l'ADEME

7

par l'INESTENE

8

,

classs par usage et portant sur l'anne 1995.

Usages Consommation

en GWh

en % de la

consommation

du secteur

en % de la

consommation

totale

Industrie

154 985 41,9 %

Moteurs 78 763 50,8 % 21,3 %

Usages thermiques 20 793 13,4 % 5,6 %

Combustibl es minraux et

fossiles

17 694 11,4 % 4,8 %

lectrolyse 13 124 8,5 % 3,6 %

Distribution d'nergies 10 055 6,5 % 2,7 %

clairage 4 392 2,8 % 1,2 %

Chaudire lectrique 4 092 2,6 % 1,1 %

Chauffage urbain 1 371 0,9 % 0,4 %

Chauffage 718 0,5 % 0,2 %

Autres usages 3 983 2,6 % 1,1 %

Habitat

113 770 30,8 %

Chauffage 44 916 39,5 % 12,2 %

Eau Chaude Sanitaire (ECS) 18 478 16,2 % 5,0 %

Froid 15 864 13,9 % 4,3 %

clairage 13 649 12,0 % 3,7 %

Lave-linge, lave-vaisselle 8 199 7,2 % 2,2 %

Cuisson 4 499 4,0 % 1,2 %

Tlviseurs 3 686 3,2 % 1,0 %

Sche-linge 1 352 1,2 % 0,4 %

Fer repasser, aspirateur 1 288 1,1 % 0,3 %

Autres usages 1 840 1,6 % 0,5 %

7

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Matrise de l'nergie.

8

INESTENE : Institut d'valuation des Stratgies sur l'nergie et l'Environnement en Europe.

Mdiathque e-EEA Page 12/12

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

Tertiaire

82 222 22,3 %

clairage des locaux 21 061 25,6 % 5,7 %

Chauffage 20 465 24,9 % 12,2 %

Ventilation 9 158 11,1 % 2,5 %

Eau Chaude 5 711 6,9 % 1,5 %

clairage public 4 500 5,5 % 1,2 %

Cuisson 4 131 5,0 % 1,1 %

Information 3 243 3,9 % 0,9 %

Froid 2 911 3,5 % 0,8 %

Ascenseurs 2 830 3,4 % 0,8 %

Climatisation 2 519 3,1 % 0,7 %

Blanchisserie 404 0,5 % 0,1 %

Autres usages 5 289 6,4 % 1,4 %

Artisanat - BTP

6 132 1,7 %

Transports

9 730 2,6 %

Agriculture

2 620 0,7 %

TOTAL

369 459 100,0 %

2.3. PERSONNES EMPLOYES DANS LE DOMAINE DE LA

CONSTRUCTION LECTRIQUE EN FRANCE

En 1994, 62 100 personnes travaillaient en France dans le domaine de la construction

lectrique (Chiffre extrait d'une documentation GIMELEC

9

). Ce chiffre est comparer aux

116 462 salaris de EdF en 1997.

Fin 1998, ALSTOM (nergie, transports, transmission et distribution de l'nergie

lectrique, construction navale,...), c'est 110.000 employs dans 60 pays et un chiffre

d'affaires de 14 milliards d'euros.

9

GIMELEC : Groupement des industries de matriels d'quipement lectrique et de l'lectronique

industrielle associe.

Mdiathque e-EEA Page 13/13

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

2.4. VOLUTION DES FACTURATIONS DU SECTEUR

CONSTRUCTION LECTRIQUE EN FRANCE de 1991 1996

Chiffres (en millions de francs HT) extraits de documentations GIMELEC

Groupes de matriels 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Matriels de production, de transport

de l'nergie lectrique et

d'installations industrielles de

grande puissance

5 147 5 517 5 619 5 365 5 742 4 694

Matriels de distribution de l'nergie

lectrique

5 145 5 445 5 194 5 135 5 167 4 935

Constituants industriels 17 434 16 871 14 435 16 805 18 353 18 450

quipements industriels 12 168 11 815 11 005 11 731 14 359 15 140

quipements lectriques de traction 2 389 3 123 2 919 3 023 2 383 1 946

Groupes lectrognes 1 747 1 977 2 368 2 502 2 919 2 756

Isolateurs et matriels spciaux 774 852 825 776 731 626

TOTAL 44 804 45 600 43 365 45 337 49 654 48 547

Ce chiffre d'affaires de 48,547 milliards de francs est comparer aux 186,5 milliards de

francs de chiffre d'affaires de EdF en 1997.

Mdiathque e-EEA Page 14/14

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

2.5. VOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE EXTRIEURE

FRANAISE DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

LECTRIQUE de 1991 1996

Donnes (en milli ons de francs HT) extraites de documentations GIMELEC.

Dans chaque case, le chiffre du haut (+) correspond une exportation de matriel. Le

chiffre du bas (-) correspond une importation de matriel.

Groupes de matriels 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Matriels de production, de

transport de l'nergie

lectrique et

d'installations

industrielles de grande

puissance

+2 297

- 198

+2 493

- 262

+2 768

- 212

+2 910

- 217

+2 777

- 278

Matriels de distribution

de l'nergie lectrique

+4 719

- 1 105

+5 367

- 1 050

+3 079

- 669

+3 002

- 588

+3 316

- 605

+7 008

- 1 974

Isolateurs et matriels

spciaux

+596

- 497

+750

- 539

+777

- 463

+754

- 621

+967

- 688

Groupes lectrognes +716

- 320

+700

- 351

+726

- 474

+834

- 495

+965

- 459

quipements industriels +4 061

- 3 086

+4 297

- 3 040

+3 954

- 3 067

+4 716

- 3 522

+5 207

- 4 315

+5 096

- 4 193

Constituants industriels +14 207

- 9 220

+15 760

- 9 993

+17 572

- 10 189

+19 181

- 9 872

+20 430

- 11 006

+22 025

- 12 379

quipements lectriques

de traction

+966

- 283

+1 856

- 257

+1 232

- 542

+1 463

- 1 191

+495

- 459

TOTAL +27 562

- 14 709

+31 223

- 15 492

+30 108

- 15 616

+32 681

- 16 507

+33 998

- 17 505

+34 129

- 18 546

Les chiffres prcdents montrent :

1/ que le secteur de la construction lectrique exporte environ deux fois plus qu'il

n'importe,

2/ que plus de la moiti de la production est exporte.

Mdiathque e-EEA Page 15/15

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

2.6. PRINCIPALES INDUSTRIES DU SECTEUR DU GNIE

LECTRIQUE

Grands ensembliers

ALSTOM et ses nombreuses filiales (voir

2.3.)

ABB

ANSALDO

GENERAL-ELECTRIC

MITSUBISHI

SIEMENS

TOSHIBA

Autres ensembliers de stature internationale

SCHNEIDER ELECTRIC (fusion des socits

MERLIN-GRIN, SQUARE D et

TLMCANIQUE)

MATRA

AEROSPATIALE

GIAT Industries

WESTINGHOUSE

Fabricants de composants lectrotechniques de stature internationale

SGS-THOMSON

(composants semiconducteurs)

EUPEC

(composants semiconducteurs).

SEMIKRON

(composants semiconducteurs).

GEC-PLESSEY

(composants semiconducteurs).

HARRIS (composants semiconducteurs).

SIEMENS (composants semiconducteurs,

composants passifs)

MOTOROLA

(composants semiconducteurs)

TPC (THOMSON PASSIVE COMPONENTS)

(composants passifs)

SCHNEIDER ELECTRIC

(appareillage lectrique)

ALSTOM T&D (appareillage lectrique de

rseau)

HAEFELY (appareillage lectrique haute

tension).

LEGRAND (appareillage lectrique).

PIRELLI (cbles)

ALCATEL -CBLES (cbles)

LEROY-SOMER (moteurs) maintenant

filiale de l'amricain EMERSON.

CROUZET AUTOMATISMES

(composants pour automatismes).

Groupe SEXTANT AVIONIQUE.

AUXILEC (moteurs)

PRECILEC

SAGEM

BACO (disjoncteurs)

FRANCE TRANSFO (transformateurs)

HAZEMEYER

J EUMONT-SCHNEIDER

TRANSFORMATEURS

(transformateurs)

MGE UPS SYSTEMS (onduleurs)

SOCOMEC (Appareillage lectrique,

lectronique de Puissance)

ADVANCED POWER TECHNOLOGY

(ex POWER-COMPACT) (lectronique

de Puissance hybride)

FERRAZ (fusibles)

SOUL (parafoudres)

SAFT (piles, batteries)

BOLLOR

OLDHAM

(batteries stationnaires, de traction

CEAC et FULMEN (accumulateurs).

ENTRELEC INDUSTRIES

J EUMONT-INDUSTRIE

Mdiathque e-EEA Page 16/16

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

AMP-SIMEL

MAEC

MECELEC INDUSTRIES

SAREL

SEDIVER

SEW-USOCOME

SPIE-ENERTRANS

TOSHIBA

TRANSFIX TOULON

quipementiers automobiles

VALEO

BOSCH

DELFI (DELCO)

MAGNETTI-MARELLI

Construction ferroviaire

ALSTOM

MATRA

ABB

ANSALDO

GENERAL-ELECTRIC

SIEMENS

lectromnager, lectronique Grand Public,...

SOMFY

MOULINEX

SEB et sa filiale ROWENTA

Secteurs public et parapublic

EDF

SNCF

RATP

COGEMA

FRAMATOME

Mdiathque e-EEA Page 17/17

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

CHAPITRE 3.

INTRODUCTION L'LECTRONIQUE DE PUISSANCE

3.1. DFINITIONS

Dfi ni ti on : L'l ectroni que de Pui ssance est l a branche de l 'l ectrotechni que qui a pour

objet l 'tude de l a conversi on stati que d'nergi e l ectri que

(notamment les structures, les composants, les commandes et les interactions avec

l'environnement

10

,...).

L'lectronique de Puissance traite l'nergie lectrique par voie statique. Elle permet :

- une utilisation plus souple et plus adapte de l'nergie lectrique,

- une amlioration de la gestion, du transport et de la distribution de l'nergie lectrique,

- une discrtion par une rduction des masses et des volumes ainsi que par un fonctionne-

ment ultrasonore des dispositifs.

La conversion statique est ralise au moyen de convertisseurs statiques.

Dfi ni ti on : Un converti sseur stati que est un di sposi ti f qui transforme de l 'nergi e

l ectri que di sponi bl e en une forme appropri e l 'al i mentati on d'une charge.

3.2. FONCTIONS DE BASE ET TERMINOLOGIE DES

CONVERTISSEURS STATIQUES

L'nergie lectrique est disponible soit sous forme alternative (rseau de distribution

lectrique, alternateur) soit sous forme continue (batterie d'accumulateurs, gnratrice

courant continu, alimentation par catnaire,...). La charge peut ncessiter une

alimentation en alternatif ou en continu. On dfinit donc quatre classes de convertisseurs

transformant directement l'nergie lectrique. Ce sont les "fonctions de base" des

convertisseurs statiques. Ces fonctions de base peuvent toutes tre remplies par des

convertisseurs monotages.

10

C'est, en particulier, le domaine de la Compatibilit lectro-Magntique (CEM).

Mdiathque e-EEA Page 18/18

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

3.2.1. Rversibilit des convertisseurs

Traitant de l'nergie, une notion importante en lectronique de Puissance (et en

lectrotechnique) est la notion de rversibilit.

Dfi ni ti ons (fi g. 2) :

- Un converti sseur stati que est di t rversi bl e l orsque l 'nergi e peut transi ter (en

gnral , tre contrl e) de mani re bi di recti onnel l e, c'est--dire aussi bien dans un sens

que dans l'autre. Les notions d'entre et de sortie ne sont alors plus videntes.

- Un convertisseur non-rversible transfre (et convertit) l'nergie d'une source vers une charge

utilisatrice. L'nergie ne peut pas transiter dans l'autre sens.

Certains convertisseurs statiques sont naturellement rversibles (onduleurs,...). D'autres

sont naturellement non-rversibles (redresseur diodes,...). Suivant le schma de leur

structure, certains pourront tre rversibles ou non (hacheur,...).

Fig. 2 : Rversibilit (et non-rversibilit) des convertisseurs statiques

3.2.2. Conversion alternatif-continu

Le convertisseur qui transforme l'nergie lectrique dlivre sous forme alternative

11

pour

alimenter une charge en continu est le "redresseur" (fig. 3).

Fig. 3 : Convertisseur alternatif-continu : redresseur

Il est le plus souvent aliment par un rseau frquence industrielle ventuellement poly-

phas. Mais il peut aussi tre aliment en haute frquence. La tension (ou le courant) de

sortie peut tre ou non rglable par rapport la grandeur d'entre (tension ou courant).

Il existe des redresseurs monophass, triphass et polyphass. Ils peuvent tre constitus

de diodes ou de diodes et de thyristors (ils sont dits mixtes). Ils ne sont alors pas rversibles

11

Le terme alternatif est ici improprement employ. On devrait dire bidirectionnelle. De mme, le

terme continu devrait tre remplac par unidirectionnelle.

Mdiathque e-EEA Page 19/19

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

en nergie. C'est--dire que l'nergie ne peut tre transfre que de la source alternative

vers la charge continue. Les redresseurs rversibles sont composs uniquement de

thyristors.

3.2.3. Conversion continu-alternatif

Le convertisseur qui transforme l'nergie lectrique dlivre sous forme continue pour

alimenter une charge en alternatif est "l'onduleur" (fig. 4).

Fig. 4 : Convertisseur continu-alternatif : onduleur

La charge alternative peut tre de plusieurs types. Si elle peut aussi dlivrer de la puis-

sance et prsente des forces lectro-motrices (rseau de distribution lectrique, machine

synchrone, alternateur,), l'onduleur pourra avoir une structure identique celle d'un

redresseur. C'est le fonctionnement rversible d'un mme convertisseur. On parle alors

"d'onduleur assist" (ou "non-autonome").

Si la charge est constitue par un circuit oscillant, on pourra utili ser les proprits de ce

dernier pour adapter la structure de l'onduleur. Il prend alors le nom "d'onduleur

rsonance".

Dans tous les autres cas, on emploie un "onduleur autonome" qui ne suppose aucune

caractristique particulire de la charge.

Remarque : il ne faut pas confondre le terme onduleur, employ ici pour dsigner un

convertisseur continu-alternatif, et le terme onduleur employ pour le dispositif de

sauvegarde informatique qu'on devrait appeler ASI (Alimentation Sans Interruption) ou UPS

(Uninterruptible Power Supply).

3.2.4. Conversion continu-continu

Le convertisseur qui transforme l'nergie lectrique dlivre sous forme continue pour

alimenter une charge en continu est le "hacheur" (fig. 5).

Fig. 5 : Convertisseur continu-continu : hacheur

Le hacheur rgle la tension ou le courant appliqu la charge. Il peut tre rversible ou

non.

Mdiathque e-EEA Page 20/20

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

3.2.5. Conversion alternatif-alternatif

La conversion de l'nergie lectrique dlivre sous forme alternative pour alimenter une

charge en alternatif peut se faire avec ou sans changement de frquence. Dans le premi er

cas, on parle de "cycloconvertisseur". Dans le second cas, on parle de "gradateur" (fig. 6).

Le schma d'un cycloconvertisseur triphas-triphas comprend 36 thyristors (il peut tre

considr comme la juxtaposition de 3 redresseurs tte-bche, soit 3*2 ponts 6

thyristors). Il n'est quasiment utilis que pour des puissances trs importantes (>1 MVA).

Le gradateur est un convertisseur de structure extrmement simple. Il est principalement

utilis en clairage (lampadaire halogne, clairage de scne, discothque,...) et sur

moteur universel (perceuse, aspirateur,...) car, pour ces applications, la frquence des

courants d'alimentation n'a que peu d'importance. Il est aussi utilis sur des moteurs

asynchrones cage pour de la variation de vitesse industrielle et domestique conomique

en pompage et ventilation.

Fig. 6 : Convertisseur alternatif-alternatif

3.3. ASSOCIATIONS DE FONCTIONS DE BASE -

CASCADE DE CONVERTISSEURS

La transformation de l'nergie peut aussi se faire par une association en cascade de

plusieurs convertisseurs monotages. Si le rendement diminue, on peut cependant en

tirer plusieurs avantages. On peut ainsi dcoupler diverses fonctions. Le nombre de

combinaisons possibles est infini. On peut citer quelques exemples particuliers.

Alimentation dcoupage. partir du secteur alternatif, une alimentation d'ordinateur ou

de tlviseur doit assurer, pour une puissance de l'ordre d'une centaine de watts, les

fonctions suivantes : redresser, abaisser, isoler, dlivrer plusieurs sorties, "filtrer", rguler

les tensions de sortie. La fonction isoler impose l'utilisation d'un transformateur. Ce

transformateur permet d'assurer aussi la fonction abaisser et fournit aisment plusieurs

sorties.

La solution ancienne (encore utilise pour les faibles puissances, i.e. quelques watts)

utilise un transfor mateur 50 Hz. Chaque secondaire est suivi d'un redresseur et, ventuel-

lement, d'un rgulateur linaire. La ralisation est alors lourde (transformateur 50 Hz) et

d'un rendement peu lev

12

(rgulateur linaire). Sa structure est dessine figure 7).

12

Ce qui est une raison supplmentaire qui impose un transformateur lourd. Plus le rendement

est faible, plus le transformateur doit tre dimensionn de manire importante pour fournir une

puissance de sortie donne puisqu'il doit fournir puissance de sortie et pertes.

Mdiathque e-EEA Page 21/21

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

Fig. 7 : Alimentation linaire

Pour diminuer la taille du transformateur

13

, il faut utiliser un composant fonctionnant

plus haute frquence (gnralement entre quelques dizaines ou centaines de hertz). Il est

alors ncessaire d'utiliser la cascade redresseur - onduleur autonome ou rsonance -

redresseur (fig. 8). La rgulation se fait simplement par contrle de l'onduleur qui

fonctionne en dcoupage donc avec un bon rendement. Il est mme possible de raliser une

absorption de courant sinusodale sur le rseau, proprit impossible obtenir avec une

structure sans lectronique de puissance.

Fig. 8 : Alimentation dcoupage isolation galvanique

13

Relation de Boucherot (voir le cours sur la bobine noyau de fer, qui prcde l'tude du

transformateur) : U =4,44.N.f.S.BM.

Mdiathque e-EEA Page 22/22

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

Variateur de vitesse pour machine asynchrone. Pour tre d'utilisation universelle, la

variation de vitesse d'une machine asynchrone demande une alimentation frquence et

tension variables. partir du rseau de distribution lectrique frquence et tension fixes,

on peut utiliser une cascade redresseur - onduleur autonome (fig. 9). Le redresseur

transforme l'nergie alternative en nergie continue en absorbant le minimum de

puissance ractive au rseau. En commandant les interrupteurs de l'onduleur en

modulation de largeur d'impulsions (MLI), on rgle la tension et la frquence de sortie.

Cette association a des perfor mances souvent plus intressantes que celles du

cycloconvertisseur tant du point de vue de la source (taux d'harmonique constant) que de la

charge (gamme de frquence indpendante de celle de la source). De plus, le cot de

l'ensemble des convertisseurs est infrieur celui du cycloconvertisseur dans le cas des

puissances infrieures la centaine de kVA. Par contre, un tel ensemble est rarement

rversible.

Fig. 9 : Alimentation d'une machine asynchrone

Mdiathque e-EEA Page 23/23

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

3.4. EXEMPLES D'APPLICATIONS DES CONVERTISSEURS

STATIQUES

Le spectre des applications des convertisseurs statiques est trs vari.

3.4.1. Applications domestiques

clairage

Chauffage

Climatiseurs / Ventilateurs

Rfrigrateurs / Conglateurs

Gros lectromnager (lave-linge,

lave-vaisselle, aspirateur,...)

Cuisine (plaques induction, four

micro-ondes)

Eau chaude sanitaire (cumulus)

Alimentation des appareils lectroniques

(TV, ordinateur, appareils de reproduction

du son,...)

Petit lectromnager (robot,...)

Appareillage lectroportatif (perceuse,...)

Pompes

Chaudires gaz et fioul

Actionneurs domotiques (volets roulants,

stores lectriques,...),...

Ascenseurs / Monte-charges

Rgulateur de charge pour

arognrateur (olienne) et/ ou

gnrateur photovoltaque

3.4.2. Locaux commerciaux et tertiaires

Chauffage / Ventilation / Climatisation

clairage

Ordinateurs et quipements de bureaux

Caisses enregistreuses

Onduleurs de secours

Ascenseurs / Monte-charges

3.4.3. Applications industrielles

Pompes, Compresseurs, Souffleries

Machines-outils / Robots

Convoyeurs

Chariots lectriques

Transpalettes, transgerbeurs

Chariots filoguids

Grues

Fours ( arcs, rsistance, plasmas)

Appareils de soudage

clairage

Lasers

Chauffage par induction

Schage

Gnrateurs ultrasons

Laminoirs

lectrolyse

Transfert d'nergie par plasmas

thermiques (fours arcs en sidrurgie)

Projection de poudres rfractaires

Traitement de dchets industriels par

torches plasmas

Production de photons UV et visibles,...

3.4.4. Socit

clairage public

Publicit lumineuse

metteurs de radiodiffusion et tlvision

J ournaux lectroniques

Mdiathque e-EEA Page 24/24

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

3.4.5. Tlcommunications

metteurs de radiodiffusion

Chargeurs de batterie

Onduleurs de secours et alimentations

secourues (en alternatif et en continu)

3.4.6. Aronautique et Spatial

Rseaux de bord d'avion

Commandes lectriques

Rseaux de bord de satellites

Gnrateurs photovoltaques de satellites

3.4.7. Transports terrestres et marins

Traction lectrique (trains, mtros, trolleybus, voiture lectrique, 2 roues)

Gnration d'lectricit bord des avions

Gnration d'lectricit bord de navires civils. Exemple : la production d'nergie bord du

Queen Mary II est assure par deux

turbines gaz et quatre groupes diesel pour

un total de 118 MW. La Vie du Rail

15.XI.2000, p. 48a.

Gnration d'lectricit bord de navires militaires

Propulsion lectrique de navires civils. Exemple 1 : Plus des 2/ 3 de l'nergie produite

bord du Queen Mary II (118 MW) est utilise

pour la propulsion. La Vie du Rail

15.XI.2000, p. 48a.

Exemple 2 : La propulsion lectrique de deux

thoniers est effectue par 6,2 MW en moteur

synchrone/ synchrodrive. Le journal de

l'Ingnierie lectrique (Cglec) N35, XII.95.

Propulsion lectrique de navires militaires

Propulsion lectrique silencieuse de sous-marins

Tlphriques. Remonte-pentes

Pompage, chauffage, ventilation et climatisation

Chargeurs de batterie

Vhicules moteur thermique (allumage, injection, actionneurs sans collecteur, "booster"

d'autoradio, multiplexage de puissance,...)

clairage (extinction progressive, lampes dcharge)

Motorisation de ponts roulants ou basculants. Exemple : motorisation du pont basculant du

port d'Anvers. 37kW contrle vestoriel. Le

journal de l'Ingnierie lectrique (Cglec)

N35, XII.95.

Ascenseur bateaux. Exemple : ascenseur pniches de 2000 tonnes sur le canal du centre de

Belgique. Le journal de l'Ingnierie

lectrique (Cglec) N35, XII.95.

Mdiathque e-EEA Page 25/25

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

3.4.8. Compagnies de production et de distribution de l'lectricit

Compensateurs de puissance ractive et

Filtrage actif (remise en phase et

limination d'harmoniques)

Dispositifs de stockage de l'nergie

Auxiliaires et dmarreurs d'alternateurs

Transport haute tension courant continu

Ventilation

Pompes de circulati on

Arognrateur (olienne) et/ ou

gnrateur photovoltaque

3.4.9. Espaces culturels et de loisirs (Monuments, Scnes, Thtres,

Discothques,...)

clairage (Sources lumineuses,

Gradateurs, Modulateurs,...)

Extraction d'air / Ventilation / Chauffage

Alimentations dcoupage

d'amplificateur de puissance

3.4.10. Appareils de laboratoires

Alimentations d'appareils de mesure

(oscilloscopes,..)

Moteurs pas--pas (traceurs,

imprimantes, enregistreurs,...),...

3.4.11. Mdical

Microactionneurs

Bobines de champ pour l'imagerie

mdicale (IRM, Scanners,...)

Alimentations d'appareils de laboratoire

Gnrateurs de rayons X

Onduleurs de secours

Alimentations secourues

Mdiathque e-EEA Page 26/26

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

3.5. GAMME DE PUISSANCE DES CONVERTISSEURS STATIQUES

et exemples d'applications

La gamme de puissance d'utilisation des convertisseurs statiques est trs vaste : on en

trouve des applications partir de quelques watts (alimentations dcoupage) et jusqu'

quelques milliers de mgawatts (liaisons haute tension en courant continu). Les tensions

mises en jeu s'chelonnent de quelques volts plusieurs centaines de kilovolts. Les

courants utiliss varient entre une fraction d'ampre et quelques centaines de

kiloampres.

Les applications les plus pui ssantes des convertisseurs statiques concernent le transport

CC-HT (courant continu - haute tension). Cette technique est utilise soit pour

l'interconnexion de rseaux fonctionnant des frquences diffrentes (50 Hz et 60 Hz) ou

dont les mthodes de rglage sont diffrentes, soit pour le transport d'nergie lectrique sur

de longues distances (suprieures 40 km en cble et 600 km en ligne arienne),

l'conomie sur le cot des conducteurs (3 en alternatif, 2, voire 1 seul, en continu) payant

le cot des convertisseurs d'extrmits. On en utilise aussi pour modifier les transferts

d'nergie dans une ligne de transport (station back-to-back). En 1992, il y avait, dans le

monde, environ 50 liaisons CC-HT installes soit une capacit voisine de 40.000 MW (soit

80.000 MW de convertisseurs installs). L'interconnexion France-Angleterre

14

(IFA 2000)

peut transiter 2.000 MW. La liaison la plus puissante du monde se situe entre le Brsil et

l'Uruguay. Elle peut transiter 6.500 MW. Ces puissances sont du mme ordre de grandeur

que celle d'une centrale de production d'nergie

3.6. CONSTITUTION DES CONVERTISSEURS STATIQUES

3.6.1. Caractristiques des convertisseurs statiques

Une conversion d'nergie doit tre faite avec le meilleur rendement, et ce, pour

plusieurs raisons :

- on ne peut pas vacuer/ dissiper les pertes (sources de chaleur) si elles sont trop

importantes ;

- le cot des dispositifs dissipateurs de chaleur (radiateurs, ventilateurs

15

,) est

important ;

- la fiabilit dun composant ou dun systme diminue quand sa temprature de

fonctionnement augmente ;

- il faut assurer une autonomie suffisante des appareils fonctionnant sur piles ou

batteries ;

- et, enfin, il est ncessaire de conserver un bilan conomique satisfaisant.

14

La station franaise (arrives et dparts alternatifs et continus, btiments de l'lectronique de

puissance) s'tend sur 32 ha. Du ct franais, les convertisseurs statiques utilisent 9216

thyristors.

15

Il faut aussi mentionner laugmentation du niveau sonore apporte par les ventilateurs.

Mdiathque e-EEA Page 27/27

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

3.6.2. Intrt d'un dispositif de conversion d'nergie pertes minimales.

Pour montrer l'intrt d'utiliser un dispositif de conversion d'nergie pertes minimales,

on peut prendre l'exemple du lampadaire halogne communment utiliss en clairage

domestique. Le rseau d'alimentation lectrique tant tension constante et la variation

d'intensit lumineuse tant obtenue par le rglage de la tension ou du courant alimentant

la lampe halogne, il faut utiliser un dispositif insr entre le secteur et la lampe.

Pour fixer les ides, on prendra une lampe de 300 W et on supposera la valeur de la

rsistance constante en fonction du courant qui la traverse

16

.

Gradation par rhostat

Un rhostat est branch en srie avec la lampe halogne.

Fig. 10 : Gradation par rhostat

Pour obtenir l'intensit lumineuse maximale, le rhostat a une valeur nulle. Ses pertes

sont nulles. La puissance absorbe au rseau est gale la puissance consomme par la

lampe. Le rendement est gal l'unit.

Pour une alimentation de la lampe au de sa puissance nominale (intensit lumineuse

rduite), le rhostat doit crer une chute de tension gale la moiti de la tension

d'alimentation (un courant moiti du courant nominal et une tension moiti de la tension

nominale donnent bien une puissance gale au de la puissance nominale). La lampe et

le rhostat tant parcourus par le mme courant et ayant des tensions aux bornes

identiques, ils dissipent une puissance identique. Le rendement est donc gal . La

puissance consomme sur le secteur est donc de 150 W pour une puissance dlivre la

lampe de 75 W. En plus de gaspiller dans la rsistance autant de puissance que dans la

lampe, il faut un rhostat d'une taille consquente pour vacuer ces pertes. Le volume, la

masse et le cot d'un tel rhostat ne sont pas ngligeables par rapport celui de la lampe.

Cette solution n'est plus utilise depuis fort longtemps.

16

En ralit, la rsistivit d'un mtal augmente avec la temprature et la rsistance d'une lampe

alimente tension nominale est beaucoup plus importante que celle froid.

Mdiathque e-EEA Page 28/28

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

Gradation par autotransformateur rapport variable

Pour avoir un rendement proche de l'unit, on pourrait utiliser un autotransformateur

rapport variable branch entre le secteur et la lampe.

Fig. 11 : Gradation par autotransformateur

Pour tous les points de fonctionnement, le rendement est proche de 1. Cependant le

volume, la masse et le cot d'un tel autotransformateur, beaucoup plus importants que

ceux du rhostat prcdent, condamnent cette solution. De plus, ce montage impose une

distribution 3 fils plus coteuse qu'une simple i nsertion srie (montage 2 fils).

Gradation par convertisseur statique

Pour avoir un rendement proche de l'unit, on peut aussi utiliser un dispositif dcoupage

branch en srie entre le secteur et la lampe : un gradateur.

Fig. 12 : Utilisation d'un gradateur

Pour tous les points de fonctionnement, le rendement est proche de 1. Le faible cot et le

faible encombrement d'un triac et des composants de commande associs ont permis le

dveloppement grande chelle de la gradation d'intensit lumineuse domestique.

Mdiathque e-EEA Page 29/29

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

3.6.3. Composants utilisables

Pour obtenir ce maximum de rendement, il ne faut utiliser que des composants pas ou peu

dissipatifs, c'est--dire absorbant une puissance minimale (idalement nulle).

Pour un diple (fig. 13), la puissance instantane

17

absorbe p est le produit du courant

instantan i qui le traverse par la tension ses bornes u.

Fig. 13 : Puissance instantane aux bornes d'un diple

Pour qu'un composant ne prsente aucune perte, la puissance moyenne qu'il dissipe doit

tre nulle.

Pabsorbe = 0

Ceci peut se raliser de deux manires :

- soit la puissance instantane est nulle tout instant,

- soit la valeur moyenne sur une priode de fonctionnement est nulle.

Dans le premier cas, il faut et il suffit que i ou u soit nul tout instant. C'est la fonction

interrupteur parfait. Un interrupteur parfait ferm prsente une chute de tension

ngligeable et les pertes y sont donc nulles quel que soit le courant qui le traverse. Un

interrupteur parfait ouvert n'a pas de courant de fuite, les pertes y sont donc nulles quelle

que soit la tension qu'il supporte. En pratique, les interrupteurs seront raliss partir de

semi-conducteurs fonctionnant en commutation. Sont donc utilisables en lectronique de

puissance, les diodes, les thyristors, les triacs, les GTOs. Les transistors (bipolaires, MOS,

IGBTs,) seront utiliss uniquement en rgime de commutation.

Dans le second cas, le produit u.i peut tre tantt positif (nergie emmagasine), tantt

ngatif (nergie restitue) mais la condition :

P

T

p dt

T

u i dt

T T

= = =

1 1

0 . . .

doit tre vri fie. Les composants qui rpondent cette dfinition sont les composants

ractifs (inductances et condensateurs).

17

On rappelle que les valeurs instantanes sont reprsentes par des lettres minuscules.

Puisqu'elles sont instantanes, les grandeurs correspondantes sont dpendantes du temps. Les

lettres minuscules i, v,... constituent un raccourci d'criture de i(t), v(t),...

Les lettres majuscules correspondent des valeurs constantes ou moyennes (valeurs moyennes,

valeurs efficaces,...).

Mdiathque e-EEA Page 30/30

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

Exemple : calcul de la puissance instantane pour un condensateur

Fig. 14 : Condensateur aliment par une tension u

Un condensateur est branch (fig. 14) sur une source de tension sinusodale

( ) t sin . 2 U u = . Le courant qui circule dans le condensateur a pour expression :

( ) i C

du

dt

C U t = + = . . cos 2

Cette dernire expression fait apparatre l'impdance Z du condensateur :

Z

C

=

1

ai nsi que le dphasage avant du courant qui traverse le condensateur sur la tension

applique (fig. 15).

La puissance instantane qui entre dans le condensateur a pour expression :

( ) ( ) ( ) p u i C U t t C U t = = = . . . . sin . cos . . sin

2 2

2 2

Sur une priode, la valeur moyenne d'un sinus est nulle (ce que confirme la reprsentation

temporelle de la figure 15). La puissance moyenne absorbe par le condensateur est nulle.

Il rpond bien au critre mis prcdemment pour la constitution de convertisseurs

statiques.

Fig. 15 : Tension, courant et puissance instantane relatifs un condensateur

aliment par une tension sinusodale.

Cette notion de puissance dissipe nulle peut tre extrapole aux multiples. Le trans-

formateur (parfait) rpond ce critre et peut donc tre utilis dans un convertisseur

statique.

Mdiathque e-EEA Page 31/31

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

A l'oppos, les rsistances ou les semi-conducteurs fonctionnant en rgime linaire sont

donc exclus

18

.

Dfi ni ti on : Un converti sseur stati que est consti tu d'l ments di ssi pati on mi ni mal e :

pri nci pal ement des semi -conducteurs foncti onnant en i nterrupteur, des i nductances,

des condensateurs et des transformateurs.

L'utilisation d'interrupteurs semi-conducteurs permet d'obtenir des convertisseurs

statiques prsentant de nombreux avantages sur les groupes tournants : entretien rduit,

temps de rponse plus courts et surtout spectre d'application beaucoup plus vaste.

L'lectronique de Puissance tudie un convertisseur statique sur trois niveaux : le niveau

composant (interrupteurs semi-conducteurs et lments ractifs), le niveau structure de

puissance (schma du convertisseur) et le niveau commande. Ce dernier se dcompose

son tour en commande rapproche, commande de fonction et commande de systme (les

convertisseurs utilisent gnralement des boucles de rgulation). Ces trois niveaux ont de

nombreuses interactions. En particulier, les contraintes subies par un composant

dpendent de la structure dans laquelle il est employ et de la commande. De mme, la

stratgie de commande possible dpend des interrupteurs employs et de la structure du

convertisseur.

De l'ensemble des composants qui constituent un convertisseur statique, seuls certains

possdent une lectrode sur laquelle la commande (l'oprateur) peut agir : ce sont les semi-

conducteurs commandables (transistors,...). Il n'est pas possible d'agir sur les lments

ractifs et sur les diodes.

3.7. MOYENS D'TUDE DES CONVERTISSEURS STATIQUES

Un certain nombre d'outils mathmatiques et de simulation permettent l'analyse et la

synthse des convertisseurs statiques. Dans tous les cas, l'tude du fonctionnement des

convertisseurs statiques passe par l'tablissement des schmas partiels de

fonctionnement.

3.7.1. Schmas partiels de fonctionnement

Dfi ni ti on : Le foncti onnement d'un converti sseur stati que est bas sur l es

modi fi cati ons squenti el l es des l i ai sons entre l a source et l a charge.

L'tude du comportement du convertisseur ne peut tre connue que par l'criture des

quations diffrentielles de fonctionnement correspondant chaque phase (on dit aussi

tat ou encore tape) de fonctionnement. Une nouvelle tape de fonctionnement est

18

L'lectronique de Puissance utilise donc essentiellement des semiconducteurs fonctionnant en

rgime de commutation, des inductances et des condensateurs alors que l'lectronique Analogique

utilise prfrentiellement des semiconducteurs fonctionnant en rgime linaire, des rsistances,

des condensateurs et peu d'inductances.

Mdiathque e-EEA Page 32/32

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

obtenue chaque fois quun semiconducteur change dtat

19

. Ltude du convertisseur et la

dtermination des quations diffrentielles sont largement facilites par l'tablissement

des schmas partiels de fonctionnement (SPF) encore appels circuits rduits quivalents

(CRE). chaque tape de fonctionnement est associ un schma partiel de

fonctionnement. Il rsulte de cette succession d'tapes, une succession de rgimes

transitoires, mme si le rgime permanent du convertisseur est atteint.

Obtenti on des SPF :

Les schmas parti el s de foncti onnement sont extrai ts du schma complet :

on enl ve tous l es composants qui ne parti ci pent au foncti onnement d'une

tape.

Les semi conducteurs passants sont rempl acs par des courts-ci rcui ts.

Les semiconducteurs bloqus sont purement et simplement enlevs (circuit ouvert).

Chaque interrupteur prsentant 2 tats possibles (bloqu ou conducteur), il y a, en thorie,

2n SPFs possibles. En pratique, certains d'entre eux ne pourront exister (si ce n'est, pour

certains, en rgime transitoire : ce sont des quilibres instables, des courts-circuits de

source de tension, des sources de courant en circuit ouvert,...).

Exemple : Schmas partiels de fonctionnement d'un hacheur dvolteur sur

charge R, L, E.

Pour illustrer la notion de schma partiel de fonctionnement, prenons l'exemple d'un

hacheur dvolteur dessin fig. 16 form d'un interrupteur bicommandable K et d'une diode

D. Il est aliment par la tension U et dbite sur une charge R, L, E.

Fig. 16 : Hacheur dvolteur sur charge R, L, E.

Si l'interrupteur K est conducteur, la diode D est polarise en inverse : elle est bloque.

Le schma partiel de fonctionnement correspondant est dessin fig. 17.

Fig. 17 : Schma partiel de fonctionnement pour K conducteur et D bloque

19

Le changement d'tat d'un semiconducteur peut soit tre command soit tre spontan ou

naturel (Voir 3.7.2.).

Mdiathque e-EEA Page 33/33

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

On en dduit que vD =- U <0 et que iK =iL. La tension aux bornes de la charge (vch =- vD) est

gale U. Les courants sont rgis par l'quation diffrentielle :

L

di

dt

R. i U E

L

L

+ =

- Si l'interrupteur K est bloqu et si le courant dans la charge est positif, la diode D

conduit. Le schma partiel de fonctionnement est dessin fig. 18.

Fig. 18 : Schma partiel de fonctionnement pour D conductrice et K bloqu

On en dduit que vD =- vch =0, vK =U >0 et que iK =0. Le courant iL est rgi par l'quation

diffrentielle :

L

di

dt

R. i E

L

L

+ =

Note : en crivant cette quation sous la forme L

di

dt

E R i

L

L

= + ( . ), on remarque que le

courant i

L

ne peut que dcrotre puisque les termes E, R et i

L

sont tous positifs.

Si l'interrupteur K est bloqu et si le courant dans la charge est nul, la diode D est

bloque. Le schma partiel de fonctionnement est dessin fig. 19.

Fig. 19 : Schma partiel de fonctionnement pour D et K bloqus

On en dduit que vD =E, vK =U - E >0, que iK =iL =0 et que la tension aux bornes de la charge

est gale E.

L'tat correspondant l'interrupteur K et la diode D la fois conducteurs ne peut exister.

Il conduirait un court-circuit de la source de tension d'alimentation, crant un courant

dans la maille E, K, D dans un sens et avec une amplitude tels que la diode D ne peut que

se bloquer. Cette tape ne peut exister qu'un trs court instant et amne directement

l'tape pour lequel l'interrupteur K est conducteur et la diode D est bloque.

3.7.2. Dtermination des conditions de fin d'tapes et des successions de d'tapes

Aprs avoir dtermin les diffrentes tapes de fonctionnement possibles, il est ncessaire

de connatre leurs enchanements. I l faut dterminer pour chaque tape de

fonctionnement la (ou les) condition(s) de fin d'tapes. Ces conditions de fin d'tape peuvent

Mdiathque e-EEA Page 34/34

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

tre imposes par lextrieur : envoi dun ordre de commande de mise en conduction ou de

blocage sur un (ou des) interrupteur(s). On parle alors de fin d'tape commande. Les

conditions de fin d'tape peuvent tre aussi dpendre de grandeurs internes au

convertisseur : passage par zro dun courant ou dune tension. On parle alors de fin d'tape

spontane ou naturelle. Il faut aussi dterminer quelle tape succdera alors l'tape qui

se termine.

Exemple : Dtermination des conditions de fin d'tapes sur un hacheur dvolteur

Nous reprenons le hacheur dvolteur sur charge R, L, E tudi prcdemment.

La condition de fin de l'tape est le blocage de linterrupteur K. Cest une fin d'tape

commande. Elle amne directement l'tape -.

Pour l'tape -, il y a deux conditions de fin d'tape :

- Soit le courant dans la charge sannule. La diode D se bloque. Linterrupteur K

tant toujours bloqu, cest l'tape qui commence. Cest une fin d'tape

spontane.

- Soit linterrupteur K est rendu conducteur avant lannulation du courant dans la

charge. Cest une fin d'tape commande qui amne directement l'tape .

La condition de fin de l'tape est la mise en conduction de linterrupteur K. Cest une fin

d'tape commande. Elle amne directement l'tape .

Il y a deux squences de fonctionnement du hacheur dvolteur (reprsentes fig. 20) :

- fonctionnement en conduction discontinue :

tape - tape - - tape - tape - ...

- fonctionnement en conduction non-discontinue encore dit en conduction

continue :

tape - tape - - tape - ...

Fig. 20 : Squences de fonctionnement du hacheur dvolteur

Mdiathque e-EEA Page 35/35

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

3.7.3. Calcul des grandeurs

Suivant le type de convertisseur tudi et les rsultats dsirs, on peut avoir besoin de

valeurs moyennes sur une priode ou de valeurs instantanes. Dans le premier cas, on

aboutit rapidement au rsultat cherch en intgrant les expressions des courants ou des

tensions sur une priode de fonctionnement. Dans le second cas, il faut rsoudre les

quations diffrentielles. Si l'ordre du systme est lev, on peut utiliser avec profit un

calculateur numrique muni d'un logiciel de mise en quation et de rsolution

automatiques des convertisseurs statiques (par exemple, SIMUL).

Exemple de calcul de valeurs moyennes

Calcul de la tension moyenne aux bornes de la charge. En conduction continue,

l'interrupteur K est conducteur pendant un temps et la diode D pendant une dure T-. La

tension moyenne aux bornes de la charge s'crit :

[ ] U .

T

. U dt . 0 t d . U

T

1

v

T

ch

=

= + =

en notant la quantit / T appel rapport cyclique.

Calcul du courant moyen dans la charge. En rgime permanent, le courant moyen dans la

charge alimente par le hacheur ci -dessus se calcule aisment en crivant l'quation

diffrentielle rgissant la charge :

ch L

L

v E i . R

dt

di

L = + +

En intgrant sur une priode, il vient :

+ + + +

= + +

T t

t

ch

T t

t

T t

t

L

T t

t

L

x

x

x

x

x

x

x

x

dt . v

T

1

dt . E

T

1

dt . i . R

T

1

dt .

dt

di

L

T

1

soit encore :

( )

( )

U . v E i . R di . L

T

1

ch L

T t i

t i

L

x L

x L

= = + +

+

Or, par dfinition du rgime priodique permanent, i

L

(t

x

+ T) = i

L

(t

x

). La premire intgrale

est donc nulle. Le courant moyen dans la charge s'crit :

i

v E

R

L

ch

=

En conduction continue, le courant moyen dans la charge s'crit :

i

U E

R

L

=

.

L'exemple trait montre que, en fonction du rsultat dsir, on peut utiliser une quation

diffrentielle sans la rsoudre.

Mdiathque e-EEA Page 36/36

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

Exemples de calculs l'aide de SIMUL

Quand il est ncessaire de rsoudre une quation diffrentielle d'ordre lev (ou une

quation diffrentielle du second ordre avec amortissement et deux conditions initiales

non nulles), il est indispensable d'utiliser un outil de calcul. Ce peut tre un calculateur

analogique, parfaitement adapt pour rsoudre des quations diffrentielles linaires. Mais

on utilise de le plus souvent un calculateur numrique car, d'une part, les ordinateurs sont

universellement rpandus et, d'autre part, ils peuvent automatiquement dterminer la

succession des tapes de fonctionnement et faire les mises en quation correspondantes.

Contrairement la rsolution analytique des quations diffrentielles, les programmes de

simulation de fonctionnement des convertisseurs statiques ne donnent pas la solution

analytique des courants et tensions. Ils dterminent les formes d'ondes pour un jeu de

conditions de fonctionnement et de valeurs de composants donn.

Comme exemple, voici la simulation d'un onduleur rsonance avec SIMUL

20

. La difficult

rside ici dans la rsolution d'une quation diffrentielle du second ordre dont les deux

conditions initiales sont non nulles. De plus, pour dterminer le rgime permanent, les

conditions initiales et finales sont lies.

Dans un premier temps, il faut donner au programme la topologie du circuit :

Il faut ensuite donner les valeurs des composants : E =100 V, R =0,2 , C =130F et

L =130 H. La frquence de dclenchement des thyristors est fixe 1 kHz.

Le programme effectue ensuite la simulation et affiche les formes d'ondes demandes

correspondant au jeu de paramtres propos.

20

SIMUL est un logiciel de simulation de convertisseurs statiques mis au point et diffus par le

Laboratoire d'lectrotechnique de Montpellier (LEM) qui fonctionne sur PC. Il utilise une

modlisation en topologie variable.

Mdiathque e-EEA Page 37/37

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

Aprs avoir laiss la simulation se drouler pendant plusieurs priodes, SIMUL fournit la

solution en rgime tabli . Deux priodes sont reprsentes ci -aprs. Elles donnent les

allures du courant dans le circuit rsonnant (en trait plein, chelle : 50 A/ div) ainsi que la

tension aux bornes du condensateur (en trait pointill, chelle 50 V/ div) en fonction du

temps (chelle 100 s/ div) :

SI MUL donne aussi les valeurs de fonctionnement :

- courant crte dans le circuit rsonnant : 289 A,

- courant efficace dans le circuit rsonnant : 198 A,

- tension crte aux bornes du condensateur : 343 V,

- tension efficace aux bornes du condensateur : 241 V.

On peut alors calculer la puissance dissipe dans la rsistance : R.I

2

=0,2.(198)

2

=7,84 kW.

Il est possible de vrifier cette valeur en s'intressant la puissance totale fournie par les

sources. Cette puissance totale est gale deux fois (car il y a deux sources) le produit de la

tension de la source par le courant moyen qu'elle dbite puisque les semiconducteurs et les

composants ractifs n'engendrent pas de pertes. Pour dterminer ce courant moyen, on

peut encore utiliser SIMUL en insrant une rsistance de trs faible valeur en srie avec

les sources (ici R1 et R2 valent 1m, valeur suffisamment infrieure 200 m pour ne

pas perturber le montage).

Mdiathque e-EEA Page 38/38

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

Le courant et la tension relatifs au circuit rsonnant sont donns ci -aprs. La figure

suivante reprsente le courant de source (chelles : 50 A/ div, 50 V/ div, 50 s/ div) :

SIMUL donne aussi le courant moyen dans une source : 40 A. Soit une puissance par

source de 40*100 =4 kW. Soit encore 8 kW pour l'ensemble des deux sources. Cette valeur

est 2% prs celle obtenue prcdemment (7,84 kW) ce qui est une prcision raisonnable

pour ce type de simulation

21

.

Bien entendu, si on dsire tudier ce mme circuit pour d'autres valeurs de composants

et/ ou de conditions de fonctionnement (retard l'amorage, par exemple), il faut relancer

une simulation.

Les simulateurs ont aussi un grand intrt quand la complexit du circuit ne permet plus

de prdterminer les tapes de fonctionnement d'un convertisseur. L'exemple ci -aprs est

un onduleur rsonance faisant intervenir un transformateur (modlis par L1 =18 H,

L2 =480 H, L3 =760 nH et C1 =18 F comme capacit parasite) et un condensateur

(C2 =600 nF). La tension aux bornes de ce dernier condensateur est "clampe", c'est dire

limite une valeur comprise entre 0 et la tension d'alimentation par D3 et D4. Cet

onduleur fonctionne 20 kHz grce aux transistors S1 et S2. Il est aliment par la source

continue E1 (310 V). Le secondaire du transformateur dbite sur un redresseur doubleur de

tension (D5, D6, C3 =C4 =4,94 F) et une rsistance de charge (R3 =80 ).

21

Notons que avec un courant efficace de 200 A (soit 1% d'cart avec la valeur de 198 A), on aurait

retrouv 8kW. La relation RI

2

fait passer de 1 2% d'erreur.

Mdiathque e-EEA Page 39/39

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

Les diffrents courants et tensions obtenus sont reprsents ci -dessous :

Qualitativement, on vrifie bien que la tension aux bornes de C2 est bien toujours

comprise entre 0 et la tension d'alimentation (310 V), que les courants moyens dans L2 et

L3 sont nuls. Il est aussi possible de dterminer quantitativement toutes les valeurs

moyennes, crtes, efficaces concernant tous les composants.

Les deux exemples ci -dessus montrent l'intrt des simulateurs numriques pour la dter-

mi nati on du fonctionnement des convertisseurs statiques. Comme avec tout simulateur, il

Mdiathque e-EEA Page 40/40

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

est indispensable de vrifier la cohrence des rsultats obtenus par une connaissance du

fonctionnement de base des dits convertisseurs.

Mdiathque e-EEA Page 41/41

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

CHAPITRE 4.

BIBLIOGRAPHIE GNRALE

4.1. LECTROTECHNIQUE

4.1.1. Ouvrages de base

G. SEGUIER, F. NOTELET lectrotechnique Industrielle (TEC -DOC)

BOURGEOIS, COGNEL Mmento lectrotechnique (EDUCALIVRE)

CHAUVEAU Mmento lectronique (EDUCALIVRE)

M. IVANES, R. PERRET lments de Gnie lectrique (HERMS)

CHATELAIN Machines lectriques (DUNOD)

P. TOUSSAINT, M. LAVABRE Cours d'lectrotechnique (DUNOD)

4.1.2. Autres ouvrages traitant de points plus spcifiques

M. KANT Les actionneurs lectri ques pas pas (HERMS)

Guide de l'ingnierie lectrique des rseaux internes d'usines (TEC -DOC)

Application de l'lectricit dans les procds industriels (Coll. lectra - Diff. Lavoisier)

Les plasmas dans l'industrie (Collection Electra - Diffusion Lavoi sier)

Enseignement de l'lectrothermie. Recueil d'exercices et projets (Collection lectra -

Diffusion Lavoisier)

4.1.3. Autres publications

Les publications des constructeurs

Les publications du Comit Franais pour l'lectrothermie

La Revue de l'lectricit et de l'lectronique (ex-Revue Gnrale de l'lectricit)

Les Techniques de l'Ingnieur (Srie D : lectrotechnique),...

Mdiathque e-EEA Page 42/42

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

4.2. LECTRONIQUE DE PUISSANCE

4.2.1. Ouvrages de base

G. SEGUIER lectronique de Puissance (DUNOD)

B. BRICHANT lectronique de Puissance (ETSF)

B. BRICHANT Les Onduleurs autonomes (DUNOD)

R. CHAUPRADE Commande lectronique des moteurs courant continu (EYROLLES)

R. CHAUPRADE et F. MILSANT Commande lectronique des moteurs courant alternatif

(EYROLLES)

J . BONAL Entranements lectriques vitesse variable. Volume 1 : Rappels

d'lectrotechnique et de mcanique. Les procds de variation de vitesse. (TEC -DOC

LAVOISIER)

J . BONAL Entranements lectriques vitesse variable. Volume 2 : Rappels d'lectronique

de puissance et d'automatique. Les variateurs lectroniques de variation de vitesse. (TEC -

DOC LAVOISIER)

J . BONAL et G. SGUIER Entranements lectriques vitesse variable. Volume 3 :

Interactions convertisseur-rseau et convertisseur-moteur-charge. (TEC-DOC LAVOISIER)

J .P. FERRIEUX et F. FOREST Les alimentations dcoupage (MASSON)

D. SADARNAC Les alimentations frquence de dcoupage leve (EYROLLES - Collection

"Les cours de l'ESE").

J .L. COQUERELLE L'lectronique de commutation (TECHNIP)

4.2.2. Ouvrages dits par les constructeurs

THOMSON-CSF Les transistors de puissance en rgime de commutation

THOMSON-CSF Le transistor de puissance dans son environnement

THOMSON-CSF Le transistor de puissance dans la conversion d'nergie

MOTOROLA (P. ALOISI) Power switch

GENERAL ELECTRIC SCR Manual

4.2.3. Polycopis d'cole

ENSEEIH Toulouse Hacheurs et Onduleurs Autonomes

22

22

Disponible sur le net l'adresse www.cict.fr.

Mdiathque e-EEA Page 43/43

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

4.2.4. Autres ouvrages traitant de points plus spcifiques

G. SEGUIER Les convertisseurs de l'lectronique de Puissance. Tome 1 : La conversion

alternatif-continu (TEC-DOC LAVOISIER)

C. ROMBAUT, G. SEGUIER, R. BAUSIERE Les convertisseurs de l'lectronique de Puissance.

Tome 2 : La conversion alternatif-alternatif. 2me dition. (TEC -DOC LAVOISIER)

R. BAUSIERE, F. LABRIQUE, G. SEGUIER Les Convertisseurs de l'lectronique de Puissance.

Tome 3 : La conversion continu-continu (TEC-DOC LAVOISIER)

F. LABRIQUE, G. SEGUIER, R. BAUSIERE Les convertisseurs de l'lectronique de Puissance.

Tome 4 : La conversion continu-alternatif (TEC-DOC LAVOISIER)

F. LABRIQUE, H. BUYSE, G. SEGUIER, R. BAUSIERE Les convertisseurs de l'lectronique de

Puissance. Tome 5 : Commande et comportement dynamique (TEC -DOC LAVOISIER)

S. ELBERG et P. MANTHONNET vacuation de la chaleur dissipe dans les quipements

lectroniques (EYROLLES)

R. BESSON Technologie des composants lectroniques (Ed. RADIO)

H. BUHLER Trait d'lectricit. Vol. XVI : lectronique de rglage et de commande (GEORGI -

DUNOD)

H.P. HEMPEL Power Semiconductor Handbook (SEMIKRON)

B. BRICHANT L'Ondistor (DUNOD)

J .L. DALMASSO lectronique de Puissance - Commutation (Belin - Dia)

P. LAGONOTTE Les installations lectriques. Collection SEE (Herms)

4.3. AUTOMATIQUE pour lectrotechniciens

GUYENOT et HANS Rgulation et asservissement (EYROLLES)

GUYENOT, HANS et FILIPINI Asservissement numrique (EYROLLES)

BIANCHI, CUNIERES Systmes asservis linaires continus (SOFIEDIT)

Ch. GILLES Thorie des asservissements linaires (DUNOD)

MAREST Rgulation automatique (PRESSES POLYTECHNIQUES ROMANDES)

DINDELESC Technique de la rgulation industrielle (EYROLLES)

J .-P. HAUTIER, J .-P. CARON Systmes Automatiques. Tome 2. Commande des processus.

Cours et exercices corrigs. (Ellipses).

4.4. COMPATIBILIT LECTROMAGNTIQUE (CEM)

A. CHAROY Compatibilit lectromagntique. Parasites et perturbations des lectroniques.

Tome 1 : Sources, couplages, effets. Ed. Radio DUNOD Tech.

Mdiathque e-EEA Page 44/44

C. GLAIZE - Introduction l'lectrotechnique et l'lectronique de puissance - Version du 12 fvrier 2002.

A. CHAROY Compatibilit lectromagntique. Parasites et perturbations des lectroniques.

Tome 2 : Terres, masses, cblages. Ed. Radio DUNOD Tech.

A. CHAROY Compatibilit lectromagntique. Parasites et perturbations des lectroniques.

Tome 3 : Blindages, filtres, cbles blinds. Ed. Radio DUNOD Tech.

A. CHAROY Compatibilit lectromagntique. Parasites et perturbations des lectroniques.

Tome 4 : Alimentation, foudre, remdes. Ed. Radio DUNOD Tech.

J .-L. COCQUERELLE C.E.M. et lectronique de Puissance (Technip, 1999)

Matrise de la CEM technologie, rglementation, normes Les rfrentiels DUNOD (mi se

jour permanente)

4.5. DIVERS

ASCH Les capteurs en instrumentation industrielle (DUNOD)

AGATI et MATTERA Mcanique applique (DUNOD)

MALVINO Principes d'lectronique (Mac Graw Hill)

P. BORNE, N. QUAYLE, O. BORNE, M.G. SINGH Dictionnai re d'Automatique, de Gnie

lectrique et de Productique (Technip, 1998)

E. SEMAIL Physique du Gnie lectrique. (TEC -DOC LAVOISIER)

Vous aimerez peut-être aussi

- Livre PDFDocument166 pagesLivre PDFviviana100% (7)

- Théorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabD'EverandThéorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabPas encore d'évaluation

- Lave Vaisselle Whirlpool ADP 8513GR PDFDocument19 pagesLave Vaisselle Whirlpool ADP 8513GR PDFdaniel_menard100% (1)

- Devoir de Contrôle N°2 - Physique - 2ème Sciences (2012-2013) MR Dhaoui YOUNSI PDFDocument4 pagesDevoir de Contrôle N°2 - Physique - 2ème Sciences (2012-2013) MR Dhaoui YOUNSI PDFAhmed Yassine HdhiriPas encore d'évaluation

- Twistronics: Le saint graal de la physique, des matériaux quantiques et des nanotechnologiesD'EverandTwistronics: Le saint graal de la physique, des matériaux quantiques et des nanotechnologiesPas encore d'évaluation

- Grille Intelligente: Échange d'électricité et d'informations entre les maisons et les centrales électriquesD'EverandGrille Intelligente: Échange d'électricité et d'informations entre les maisons et les centrales électriquesPas encore d'évaluation

- Transfert De Puissance Sans Fil: Recharger les véhicules électriques pendant qu'ils sont sur la routeD'EverandTransfert De Puissance Sans Fil: Recharger les véhicules électriques pendant qu'ils sont sur la routePas encore d'évaluation

- Batterie Lithium Fer Phosphate: Détrôner le lithium-ion dans les véhicules électriques, les mobiles et les ordinateurs portablesD'EverandBatterie Lithium Fer Phosphate: Détrôner le lithium-ion dans les véhicules électriques, les mobiles et les ordinateurs portablesPas encore d'évaluation

- 1 Réaliser Un CircuitDocument19 pages1 Réaliser Un CircuitAngello387100% (2)

- Efficacite Energetique Electronique PuissanceDocument24 pagesEfficacite Energetique Electronique PuissancemauricetappaPas encore d'évaluation

- Devoir EPDocument1 pageDevoir EPAhmad WhabiPas encore d'évaluation

- ElectriqueDocument20 pagesElectriqueMohamed Roua100% (1)

- Rapport Final Systeme EmbarqueDocument11 pagesRapport Final Systeme EmbarqueBryton JuniorPas encore d'évaluation

- KRAMA Abdelbasset GOUGUI Abdelmoumen PDFDocument77 pagesKRAMA Abdelbasset GOUGUI Abdelmoumen PDFspeedov73Pas encore d'évaluation

- 1 Cours Diode Final WebDocument87 pages1 Cours Diode Final Webmeribout adelPas encore d'évaluation

- Trucs Et AstucesDocument0 pageTrucs Et AstucesSalah DahouathiPas encore d'évaluation

- MounsiAbdelaziz HadjebarSofianeDocument79 pagesMounsiAbdelaziz HadjebarSofiane1ere année ingPas encore d'évaluation

- Cours Arduino PDFDocument8 pagesCours Arduino PDFFrancklin TokimitondrasoaPas encore d'évaluation

- Manuel Utilisation PICBASICDocument131 pagesManuel Utilisation PICBASICelevePas encore d'évaluation

- Chapitre 3 Outils de Gestion Intelligente de L'énergieDocument25 pagesChapitre 3 Outils de Gestion Intelligente de L'énergieHichem GuedriPas encore d'évaluation

- Option Temps ReelDocument80 pagesOption Temps Reelpriankasy679Pas encore d'évaluation

- Instrumentation ElectroniqueDocument35 pagesInstrumentation ElectroniqueKamelAli0% (2)

- Electronique Et Loisirs Magazine N 01Document96 pagesElectronique Et Loisirs Magazine N 01Ammar RabehiPas encore d'évaluation

- Arduino - Feux de CirculationDocument4 pagesArduino - Feux de CirculationLaFlibuste50% (2)

- PosterDocument1 pagePosterAhmed HasbellaouiPas encore d'évaluation

- Untitled PDFDocument54 pagesUntitled PDFSalim Adamou BouzouPas encore d'évaluation

- Syllabus m1 Eeas 07-08Document71 pagesSyllabus m1 Eeas 07-08Braxt MwIra GibecièrePas encore d'évaluation

- Automatisme de Porte de Garage - PrésentationDocument10 pagesAutomatisme de Porte de Garage - PrésentationJalel KhediriPas encore d'évaluation

- Spice ISISDocument7 pagesSpice ISISYoussef EIPas encore d'évaluation