Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Catia v5 Poly v3-3

Catia v5 Poly v3-3

Transféré par

SalsyJnTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Catia v5 Poly v3-3

Catia v5 Poly v3-3

Transféré par

SalsyJnDroits d'auteur :

Formats disponibles

F

F

o

o

r

r

m

m

a

a

t

t

i

i

o

o

n

n

a

a

u

u

l

l

o

o

g

g

i

i

c

c

i

i

e

e

l

l

C

C

A

A

T

T

I

I

A

A

V

V

5

5

G

G

u

u

i

i

d

d

e

e

d

d

u

u

t

t

i

i

l

l

i

i

s

s

a

a

t

t

i

i

o

o

n

n

3

3

.

.

3

3

Moteur

Utilisation de late

monocylindre de tondeuse auto-tracte

lier DMU/Space Analysis

Pascal MORENTON

pascal.morenton@ecp.fr

http://cao.etudes.ecp.fr

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

TABLE DES MATIERES

1. INFORMATIONS PRATIQUES......................................................................... 5

1.1. Le logiciel CATIA ..................................................................................................................................... 5

1.2. Que faire avec la CAO en projet ?........................................................................................................... 5

1.3. Comment fabriquer des pices dfinies en CAO ?................................................................................. 6

1.4. Obtenir de laide sur lutilisation de Catia ............................................................................................. 6

1.4.1. Aide pour utiliser Catia....................................................................................................................... 6

2. PRESENTATION GENERALE DE CATIA V5 .................................................. 7

2.1. Organisation des modules......................................................................................................................... 7

2.2. Associativit des modules ......................................................................................................................... 8

2.3. Environnement de travail......................................................................................................................... 8

2.4. Manipulation, capture des vues et affichage des objets ......................................................................... 9

2.5. Slection des objets.................................................................................................................................. 10

2.6. Arbre des spcifications.......................................................................................................................... 11

2.7. Personnalisation des diffrentes options ............................................................................................... 11

3. GESTION DES FICHIERS CREES................................................................. 12

3.1. Cration dun modle ............................................................................................................................. 12

3.2. Gestion des enregistrements................................................................................................................... 12

4. MODULE CONCEPTION MECANIQUE ......................................................... 13

4.1. Prsentation des ateliers ......................................................................................................................... 13

4.2. Atelier Sketcher ................................................................................................................................. 14

4.2.1. Prsentation de latelier..................................................................................................................... 14

4.2.2. Principes de lesquisseur................................................................................................................... 14

4.2.3. Liste des contraintes.......................................................................................................................... 15

4.2.4. Reconnaissance automatique des contraintes.................................................................................... 15

4.2.5. Commandes gnrales de gestion de lesquisse................................................................................ 16

4.2.6. Cration dobjets graphiques............................................................................................................. 16

4.2.7. Cration et modification de splines................................................................................................... 16

4.2.8. Cration de contraintes...................................................................................................................... 17

4.2.9. Oprations sur les objets................................................................................................................... 18

4.2.10. Barre doutils de lesquisseur............................................................................................................ 19

4.3. Atelier Part Design ............................................................................................................................ 20

4.3.1. Prsentation de latelier..................................................................................................................... 20

4.3.2. Liens entre les ateliers Part Design et Sketcher ..................................................................... 20

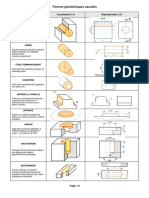

4.3.3. Composants issus dun contour......................................................................................................... 21

2

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.3.4. Composants dhabillage.................................................................................................................... 25

4.3.5. Composants de transformation.......................................................................................................... 27

4.4. Atelier Wireframe and Surface Design ........................................................................................... 29

4.4.1. Prsentation de latelier..................................................................................................................... 29

4.4.2. Mthodologies de cration et dutilisation des surfaces.................................................................... 29

4.4.3. Gnration dlments filaires.......................................................................................................... 29

4.4.4. Gnration de surfaces...................................................................................................................... 29

4.5. Atelier Assembly Design ................................................................................................................... 30

4.5.1. Prsentation de latelier..................................................................................................................... 30

4.5.2. Mthodologies de cration et dassemblage des pices..................................................................... 30

4.5.3. Contraintes gomtriques dassemblage........................................................................................... 31

4.5.4. Exemple............................................................................................................................................ 31

4.5.5. Manipulation et visualisation des pices........................................................................................... 32

4.6. Atelier Drafting ................................................................................................................................. 33

4.6.1. Gnration automatique des vues...................................................................................................... 33

4.6.2. Gnration manuelle des vues........................................................................................................... 33

4.6.3. Gnration automatique des cotes..................................................................................................... 33

4.6.4. Ajout dun cartouche......................................................................................................................... 33

4.7. Atelier Maquette numrique / DMU Kinematics ........................................................................... 34

4.7.1. Prsentation de latelier..................................................................................................................... 34

4.7.2. Dfinition des liaisons....................................................................................................................... 34

4.7.3. Dfinition des commandes................................................................................................................ 35

4.7.4. Simulation avec des commandes....................................................................................................... 35

4.7.5. Cration dune exprience ........................................................................................................... 35

4.7.6. Cration et restitution dun film........................................................................................................ 35

5. MODULE ANALYSE & SIMULATION............................................................ 36

5.1. Prsentation des ateliers ......................................................................................................................... 36

5.2. Prsentation de l'atelier Calculs de Structure ................................................................................ 36

5.3. Mthodologie pour le calcul de structure.............................................................................................. 37

5.4. Dfinition de la taille du maillage .......................................................................................................... 37

5.4.1. Taille gnrale du maillage............................................................................................................... 37

5.4.2. Taille locale du maillage................................................................................................................... 38

5.4.3. Boite dadaptivit.............................................................................................................................. 38

5.5. Pices virtuelles ....................................................................................................................................... 39

5.5.1. Rles des pices virtuelles................................................................................................................. 39

5.5.2. Les diffrentes types de pices virtuelles.......................................................................................... 39

5.6. Restrictions .............................................................................................................................................. 40

5.6.1. Rles des restrictions......................................................................................................................... 40

5.6.2. Types de restrictions......................................................................................................................... 40

5.7. Connexions entre pices.......................................................................................................................... 41

5.7.1. Rles des connexions........................................................................................................................ 41

5.7.2. Types de connexions......................................................................................................................... 41

5.8. Charges .................................................................................................................................................... 42

6. AUTRES ATELIERS UTILES ......................................................................... 44

6.1.1. Conception Mcanique / Functional Tolerancing & Annotations..................................................... 44

3

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

6.1.2. Maquette numrique / DMU Space Analysis.................................................................................... 44

6.1.3. Conception et Analyse ergonomiques............................................................................................... 44

7. FORMULES, PARAMETRAGE ET FAMILLE DE PIECES ............................ 45

7.1. Prsentation............................................................................................................................................. 45

7.2. Configuration de Catia ........................................................................................................................... 45

7.3. Formule dans une esquisse ..................................................................................................................... 45

7.4. Paramtres en mode pice ..................................................................................................................... 46

7.4.1. Crer un paramtre............................................................................................................................ 47

7.4.2. Utiliser un paramtre......................................................................................................................... 47

7.5. Famille de pice ....................................................................................................................................... 47

8. EXEMPLES ET EXERCICES.......................................................................... 49

8.1. Exercices sur les esquisses ...................................................................................................................... 49

8.1.1. Esquisse 1.......................................................................................................................................... 49

8.1.2. Esquisse 2.......................................................................................................................................... 50

8.1.3. Esquisse 3.......................................................................................................................................... 50

8.2. Exercices sur les pices ........................................................................................................................... 51

8.2.1. Pice 1............................................................................................................................................... 51

8.2.2. Pice 2............................................................................................................................................... 52

8.2.3. Pice 3............................................................................................................................................... 53

8.2.4. Pice 4............................................................................................................................................... 54

8.2.5. Pice 5............................................................................................................................................... 55

8.2.6. Pice 6............................................................................................................................................... 56

8.3. Exercices sur les assemblages................................................................................................................. 57

4

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

1. Informations pratiques

1.1. Le logiciel CATIA

Catia [Computer Aided Three-dimensional Interactive Application] est un logiciel dvelopp par la socit

Dassault Systemes. Il regroupe un nombre important de modules totalement intgrs dans un seul et mme

environnement de travail . Ces modules permettent de modliser une gomtrie (CAO), de raliser des analyses

et des simulations (IAO), de mener une tude dindustrialisation (conception des outillages) , de gnrer les

programmes de commande numrique pour les machines outils (FAO), dtablir les plans dusines etc

Lensemble de ces fonctionnalits permettent de mettre en uvre la maquette numrique et de dfinir de

faon conjointe le produit et certains processus qui lui sont lis (on parle alors dingnierie concourante

produit/process).

La version 5 de Catia est sortie en 2000 et sa dnomination commerciale est Catia V5 . Des mises jour

(release) sont rgulirement proposes : R1, R2 R20 (version actuelle au 08/12/10). Pour toutes ces versions

des correctifs (service packs) sont galement disponibles : SP1, SP2 SP7. Au final, la dnomination prcise

dune configuration doit tre du type Catia V5R19 SP5 . Enfin, 3 dclinaisons sont possibles P1, P2 et P3 qui

se distinguent par le nombre de fonctionnalits proposes.

1.2. Que faire avec la CAO en projet ?

maillage dun carnage

robot E=m6

statuette numrise

Lutilisation des diffrents modules de CATIA V5 que nous dtaillerons par la suite

vous permettra de :

Raliser des tudes de conception notamment en configuration qui permet

de dfinir une pice directement dans sa configuration dfinitive dans un

assemblage. Exemple : implantation des diffrents lments dun robot E=m6

en prenant en compte lencombrement des composants standards achets

(moteur, rducteur, batterie etc). et les contraintes du cahier des charges

fonctionnelles (poids, encombrement, cinmatique de certains sous-ensembles

etc).

Dfinir des surfaces gomtriques complexes difficilement sinon impossible

obtenir par dautres moyens. Exemple : dfinition dun carnage possdant

des proprits de continuit C1 ou C2

obtenir des images et des animations de synthse en vue de les inclure dans

un dossier davant-projet. Exemple : ralisation dun film permettant de

visualiser les impacts de la reconception dune chane de conditionnement

Raliser des simulations cinmatiques, dynamiques, analyses modales ou de

calculs de structure en vue dune vrification de performances ou dune

optimisation. Exemple : calculs de structure sur un chassis tubulaire de lengin

de lEco-Marathon Shell en vue de son dimensionnement.

Traiter un nuage de points issus de la numrisation 3D dune pice

mcanique en vue de sa reproduction ou de son intgration dans la dfinition

dun modle gomtrique. Exemple : numrisation dune statuette et ralisation

dune copie en rsine par le procd de strolithographie.

5

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

Toutes les activits dcrites ci-dessus sintgrent en gnral dans une boucle doptimisation au cours de laquelle

on parcourt plusieurs fois 3 tapes cls : dfinition, analyse et modification. Lintrt de loutil CAO est de

permettre lintgration partielle ou totale de ces 3 tapes dans un seul et unique environnement de travail, le

passage dune tape la suivante se ralisant de faon quasi transparente. Toutefois, une grande rigueur dans la

dfinition du modle gomtrique doit tre observe afin de permettre au logiciel dinterprter correctement les

intentions du concepteur. Il est galement essentiel dvaluer la validit des rsultats issus des diffrents modules

danalyse (notamment en calculs de structure).

Utiliser un logiciel de CAO ne se rduit donc pas dfinir le plus rapidement possible la

gomtrie fige dune ou plusieurs pices mcaniques. Le modle CAO dfini doit

permettre le parcours dune ou plusieurs boucles doptimisation. N'attendez pas que

votre modle ne "fonctionne pas" comme vous le souhaitiez pour demander ce qu'il

aurait t souhaitable de faire, car il est souvent sinon toujours bien trop tard ...

1.3. Comment fabriquer des pices dfinies en CAO ?

La fabrication de pices mcaniques peut se faire par les moyens suivants :

Prototypage rapide : cest un procd permettant dobtenir en quelques heures une

pice mcanique en rsine ou en ABS partir de son modle CAO.

Moulage de pices plastiques en petite srie : partir dun modle en rsine obtenu en

prototypage rapide, on peut obtenir une petite srie de pices en plastique.

Usinage conventionnel unitaire : partir dun modle 3D, vous pouvez obtenir des dessins de dfinition

2D (encore appels mises en plan ) sur lesquels toutes les ctes de fabrication seront automatiquement

mentionns. Ces plans permettront aux techniciens de lcole de raliser vos pices sur des machines

conventionnelles (fraiseuses, tours, perceuses etc).

Usinage commande numrique : partir du modle CAO 3D, il sagit de gnrer les codes permettant

dusiner la pice sur une machine commande numrique. Pour cela, il est ncessaire dutiliser le module

de FAO intgr CATIA (non abord ici).

1.4. Obtenir de laide sur lutilisation de Catia

1.4.1. Aide pour utiliser Catia

Pour vous aider, vous pouvez consulter :

La documentation en ligne qui est accessible par la commande ? / Contenu, Index, Recherche sous

Catia.

Le compagnon Catia qui est un ensemble de tutoriaux vous permettant de prendre en main

lenvironnement de faon autonome. Il est accessible par la commande : ? / Catia user companion et

sexcute dans votre navigateur web par dfaut

Le site web http://cao.etudes.ecp.fr qui propose des informations sur Catia lECP rgulirement mises

jour

6

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

2. Prsentation gnrale de CATIA V5

2.1. Organisation des modules

Catia V5 est organis en modules appels ici Ateliers . Ils sont structurs dans larbre des ateliers suivants :

Infrastructure

Conception & Analyse ergonomique

Equipements & Systmes [Equipment & Systems Engineering]

Maquette numrique [Digital Mock-Up : DMU]

Gnration automatique dun programme pour machines commande numrique

Fabrication par CN [NC Manufacturing]

Maillage Calculs de structure Analyses modales

Construction dusine [Plant]

Maillage Calculs de structure Analyses modales

Analyse & Simulation [Analysis]

Modlisation surfacique avance : travail de design sur des formes extrieures dun carter,

carnage, traitement dun nuage de points issus dune numrisation 3D

Forme [Shape Design & Styling]

Modlisation volumique de pices mcaniques et dassemblages, tolrancement, tolerie etc.

Cest le module par lequel on commence le travail de modlisation dune pice.

Conception Mcanique [Mechanical]

Chaque groupe comporte de nombreux ateliers. Nous nous contenterons, dans le prsent polycopi, de dcrire les

ateliers les plus utiliss pour les travaux raliss en projet (griss dans le tableau ci-dessus).

:

7

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

2.2. Associativit des modules

Pour raliser une tude sous Catia, il vous faudra sans doute utiliser plusieurs ateliers. Par exemple :

Conception Mcanique / Part design pour la modlisation volumique

Forme / Generative Shape Design pour la modlisation de surfaces avances

Analyse & Simulation / Generative Structural Analysis pour le calcul de structure

Conception Mcanique / Drafting pour la mise en plan des pices produire

Catia V5 vous permet de naviguer dans les diffrents ateliers en gardant un lien entre les diffrents modles

crs. La modification dans un atelier impacte ainsi tous les modles qui lui sont lis, cest ce que lon appelle

lassociativit des modles.

Au cours de votre modlisation, les extensions des fichiers cres sont les suivantes :

Extension Contenu

.CATPart Part design : modlisation de la gomtrie des pices

.CATDrawing Drafting : mises en plan (dessins techniques 2D)

.CATProduct Assembly design : modlisation dun assemblage

.CATAnalysis Analyse & Simulation : calculs de structure, analyses modales

.CATProcess ?

2.3. Environnement de travail

Icne de latelier actif

Boussole permettant

lorientation de la vue

en cours

Reprsentation des 3

plans crs par dfaut

Etabli =barre doutils

contextuels dpendant

de latelier actif

Zone de dialogue

Barre doutils

standards

Zne graphique

Arbre des spcif.

Barre des menus

Le systmes des barres doutils est entirement personnalisable. On peut ainsi

afficher ou supprimer une barre doutil par la commande Affichage / Barre

doutils, on peut dplacer une barre doutils par un glisser-dposer y compris dans

la zne graphique (barre doutils volante) etc.

sible !)

Lorsque la place est insuffisante sur lun des cts pour afficher la totalit des

barres sy trouvant, celles qui ne sont pas affiches sont accessibles en cliquant sur

le signe >>(peu vi

Un simple cric sur un icne permet de raliser une commande et de dsactiver celle-ci aprs sa ralisation. Un

doubleclic permet de rendre cette commande active de faon permanente.

8

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

2.4. Manipulation, capture des vues et affichage des objets

Les commandes principales sont contenus dans la barre doutils Affichage :

Panoramique : translation horizontale ou verticale de la vue

Zoom tout : ajuste la taille de la vue afin denglober lensemble des objets

Rotation de la vue

Zoom plus ou moins

Choix de la vue : isomtrique, de dessus, de face, de gauche etc

Orientation de la vue selon la normale une face dsigner

Choix du type de reprsentation: filaire, avec artes caches, rendu raliste etc

Cacher ou montrer un objet dsigner

Affiche alternativement les objets cachs puis les objets montrs

CACHER OU MONTRER UN OBJ ET

Deux espaces de travail sont votre disposition :

Espace des objets montrs (sur fond bleu fonc) : EOM

Espace des objets cachs (sur fond vert clair) : EOC

Pour cacher un objet : utilisez la commande Cacher ou Montrer et dsignez lobjet. Celui-ci se trouve alors

dans lEOC qui nest pas affich.

Pour voir les objets cachs : utiliser la commande Afficher alternativement les objets cachs ). LEOC est

alors affich la place de lEOM

Pour montrer un objet : utiliser la commande Cacher ou Montrer dans lEOC. Lobjet dsign rintgrera

alors lEOM

Vous pouvez galement utiliser la commande Cacher/Montrer) du menu contextuel (bouton droit) relatif un

objet.

DEFINI R LA VUE A LA SOURIS

Les vues peuvent tre dfinies grce la souris sur la zne graphique :

Bouton du milieu (appui-dplacement-relachement) : panoramique de la vue

Bouton du milieu (appui) puis bouton droit (appui-relachement): zoom avant ou arrire de la vue

Bouton du milieu et bouton droit (appui-dplacement-relachement) : rotation de la vue

DEPLACEMENT ET ZOOM DE LARBRE

Larbre des fonctions peut tre manipul indpendamment des objets de la zne graphique. Pour cela :

Appliquer les commandes ci-dessus en pointant la souris le trait vertical de larbre

9

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

Double-cliquez sur le trait vertical de larbre puis appliquez les commandes ci-dessus (les objets de la

zne graphique sont alors griss). Pour revenir la normale, double-cliquez nouveau sur le trait

vertical de larbre

CAPTURE DE LENVIRONNEMENT GRAPHIQUE

La capture dune image ou dune squence anime se fait par le menu outils/image/

Permet de visionner et de grer lensemble des

captures raliss pendant la session

Capture de lcran de travail. Les options sont

donns par le 2

me

icne partir de la gauche (pour

dfinir un fond blanc par exemple). Le clich est

ralis grce licne appareil photo

Ralise une capture vido de lcran. Permet par

exemple denregistrer la dformation dun solide

dans latelier de calcul de structure

2.5. Slection des objets

Slection simple

Une slection se fait en dsignant un objet et en cliquant sur le bouton gauche de la souris.

Slection multiple

Pour slectionner plusieurs lments, maintenir enfonce la touche CTRL du clavier pendant les slections.

Slection dun lment cach

En utilisant les flches haut et bas du clavier, vous pouvez slectionner une gomtrie cache. En utilisant les

flches droite ou gauche, vous naviguez dans les diffrents niveaux de larbre des spcifications (on passe ainsi

de la face, au corps et la pice).

Exemple de slection dune face cache : la face arrire du paralllpipde est

dsigne en activant les touches haut ou bas du clavier alors que le pointeur de la

souris est positionne sur la face avant.

Pour slectionner le corps ou toute la pice, utilisez les touches gauche et droite du

clavier.

A noter, que ces commandes peuvent tre aussi effectues grce aux triangles

reprsents ci-contre. Le cercle central permet lui de valider la slection courante

10

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

2.6. Arbre des spcifications

Larbre des spcifications est une reprsentation graphique structure du modle en

cours de ralisation.

Dans lexemple ci-contre, on peut observer que lon travaille sur Part2, que 3 plans de

rfrence ont t crs automatiquement, quun corps principal est constitu dune

extrusion base sur esquisse.1 .

Au fur et mesure que vous utiliserez de nouveaux ateliers, larbre du modle

senrichira de nouveaux items.

Vous aurez ainsi votre disposition un historique complet de votre conception. La

slection dun lment pouvant se faire indiffremment dans la zone graphique ou

dans larbre des spcifications.

Larbre des spcifications prsente galement lavantage de permettre lactivation

dun menu contextuel lobjet dsign. Dans lexemple donne ci-contre, le menu

contextuel la fonction extrusion permet de la supprimer, la cacher, la copier, la

mettre jour etc.

Si larbre napparat pas dans votre fentre, utilisez la commande Affichage/Arbre

des spcifications ou la touche F3.

Attention : cliquer sur lun des traits verticaux blancs de larbre revient

dsactiver la zone graphique principal (celle-ci est alors reprsente en couleurs

sombres) afin de permettre le dplacement et le zoom de larbre. Pour ractiver

la zone graphique, cliquer nouveau sur lun des traits verticaux blancs

2.7. Personnalisation des diffrentes options

La dfinition des options et paramtres de lensemble des modules de Catia se fait grce la commande

Outils/Options :

Dans un premier temps, il est conseill dutiliser la personnalisation des modules avec

extrmement de vigilance et de prudence voire de laisser toutes les valeurs par dfaut.

11

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

3. Gestion des fichiers crs

3.1. Cration dun modle

La gestion des modles peut drouter le dbutant. Deux possibilits lui sont offertes :

Commande Fichier / Nouveau puis slection du type de modle crer, par exemple part . Latelier

activ est automatiquement slectionn en fonction du type de modle. Pour un modle Part , cest

latelier Part design qui est choisi

Commande Dmarrer / Groupe datelier / Atelier. A la diffrence de la commande prcdente, on

spcifie le type datelier activer et Catia dtermine automatiquement le type de modle crer. Par

exemple : si lon choisit, latelier Forme / Generative Shape Design , on crera une nouvelle pice

(CATPart) et on activera par dfaut latelier Generative Shape Design

Lutilisation dun atelier nimplique pas ncessairement la cration dun nouveau fichier. Par exemple, les

donnes lies lutilisation des ateliers Conception Mcanique / Part Design et Forme / Generative Shape

Design seront stockes dans un seul fichier ayant pour extension .CATPart

Certains ateliers toutefois imposent la cration dun nouveau fichier avec une extension diffrente. Cest le cas

par exemple de latelier Analyse et Simulation / Generative Structure Analysis . Dans ce cas, le logiciel vous

demandera de nommer ce nouveau fichier

3.2. Gestion des enregistrements

Dune faon gnrale, il est conseill au dbutant de sauvegarder lensemble des travaux relatifs un mme

systme dans un rpertoire unique. On vite ainsi dventuels problmes lis la rsolution de chemins absolus

ou relatifs (notamment dans le cas dune recopie du modle).

Enregistrer

Cette commande sutilise de faon trs classique afin de sauvegarder le travail en cours. Si celui-ci est un

assemblage, Catia vous proposera de sauvegarder lensemble des modles dont il dpend.

Enregistrer sous

Cette commande permet de faire une copie du travail en cours sous un nouveau nom. Dans le cas o la pice

intervient dans un assemblage charg en mmoire, la nouvelle version sera substitu lancienne dans cet

assemblage.

Enregistrer tout

Permet de sauvegarder lensemble des modles prsents en mmoire.

Gestion des enregistrements

Permet de lister lensemble des modles prsents en mmoire et de dfinir leurs chemins daccs ainsi que leurs

noms de fichiers.

12

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4. Module Conception Mcanique

4.1. Prsentation des ateliers

Le module de conception mcanique comprend les ateliers suivants (en gris, les ateliers utiliss le plus

frquemment) :

Part design

Modlisation volumique de pices mcaniques

Assembly design

Modlisation dassemblages de pices mcaniques

Interactive drafting

Generative drafting

Mise en plan de pices mcanique (dessins techniques)

Sketcher

Esquisse 2D

Structure design

Wireframe & Surface

Modlisation des surfaces et lments filaires. Atelier

complmentaire de latelier Part design

Sheetmetal Design

Atelier de tolerie.

Sheetmetal Production

Functional Tolerancing

Mold tooling design

Quelques remarques :

Latelier Part Design fait appel automatiquement et de faon transparente pour lutilisateur latelier

Sketcher pour la ralisation de contours 2D.

Latelier Wireframe et Surface permet de construire des lments filaires et des surfaces participant la

dfinition dune pice volumique. Cet atelier ne gnre pas de fichiers spcifiques : les donnes sont

intgres dans les fichiers de type CATPart

Latelier Assembly Design permet lassemblage de pices pralablement modlises mais aussi la

conception de pice en configuration : la dfinition dune pice sappuie alors sur les pices dj cres.

Pour cela, il fait appel latelier Part Design

13

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.2. Atelier Sketcher

4.2.1. Prsentation de latelier

Cet atelier permet de dfinir des contours 2D servant de support au objets 3D et des courbes servant de guides

pour la gnration dobjets 3D.

Latelier sactive, entre autres, grce la commande Esquisses de latelier Part Design et en

slectionnant un plan desquisse sur lequel seront dfinis les lments gomtriques 2D

Lenvironnement de travail est le suivant :

zne graphique

desquisse

outils de latelier

desquisse

commandes

spcifiques de

latelier esquisse

repre dfinissant

lhorizontalit et la

verticalit de la

i

4.2.2. Principes de lesquisseur

Il sagit donc de dfinir un contour. Pour cela, il faut spcifier :

des lments gomtriques : segments, arcs, cercles, splines etc

des contraintes dimensionnelles : longueur dun segment, distance entre deux points etc

des contraintes gomtriques : orthogonalit, paralllisme, alignement etc

Exemple :

Pour la section rectangulaire ci-contre, nous avons dfini quatre segments,

deux ctes 50 et 100, 2 contraintes dhorizontalit (notes H) et 2

contraintes de verticalit (notes V). Cet ensemble de spcifications

permet de dfinir de faon explicite et univoque nos intentions de

conception.

Il reste localiser ce contour par rapport un repre de rfrence grce aux

ctes 25 et 30.

Remarque :

Il existe plusieurs jeux de contraintes possibles pour dfinir un mme contour. Cest au concepteur dutiliser le

jeu le plus appropri pour dfinir ses intentions de conception. Dans lexemple prcdent, nous aurions pu

remplacer la contrainte dhorizontalit du segment du bas par une contrainte de paralllisme entre ce segment et

le segment du haut.

14

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

Esquisse sous-contrainte

Quand le nombre de contraintes gomtriques nest pas suffisant pour dfinir

compltement un contour, celui-ci apparat en blanc. On peut alors modifier les

lments gomtriques en les dplaant la souris.

Esquisse correctement contrainte

Quand le contour est parfaitement dfini, il apparat en vert.

Esquisse sur-contrainte

Quand des contraintes gomtriques sont redondantes, lesquisse et les contraintes

superflues apparaissent en violet. Une esquisse sur-contrainte ne peut tre valide.

Catia permet de dfinir et dutiliser des esquisses sous-contraintes, notamment dans le

cadre davant projet o les intentions de conception ne sont pas totalement dfinies. Il

est toutefois recommand aux dbutants de ne pas utiliser de telles esquisses car son

utilisation ncessite den connatre tous les impacts sur le modle.

4.2.3. Liste des contraintes

Les contraintes dimensionnelles et gomtriques reconnues sont les suivantes :

Nbre dlts Contraintes dimensionnelles Nbre dlts Contraintes gomtriques Symb.

1 Longueur 1 Fixit Ancre

1 Rayon ou diamtre 1 Horizontalit H

1 Demi grand axe (conique) 1 Verticalit V

1 Demi petit axe (conique) 2 Concidence O

2 Distance 2 Concentricit O

2 Angle 2 Tangence =

2 Paralllisme //

2 Point mdian

2 Perpendicularit L

3 Symtrie (|)

3 Points quidistants

4.2.4. Reconnaissance automatique des contraintes

La dclaration manuelle de toutes les contraintes gomtriques est fastidieuse. Catia propose donc de capter vos

intentions de conception la vole et de les indiquer automatiquement.

Dtection et cration automatique de contraintes gomtriques lors de la cration de lesquisse.

Dtection et cration automatique de contraintes dimensionnelles lors de la cration de lesquisse

15

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.2.5. Commandes gnrales de gestion de lesquisse

Aprs une rotation de la vue (pour examiner un dtail de la gomtrie), permet de revenir la vue

nominale desquisse (normale au plan desquisse). Permet galement de retourner la vue : la direction

est alors inverse.

carrs.

Points aimants : tous les points crs (extrmits de segments, centres de cercles etc) seront cals sur la

grille apparaissant dans la zone graphique. Dans le cas contraire, la cration des points est libre.

4.2.6. Cration dobjets graphiques

Lutilisation des commandes de cration dobjets est intuitive et ne sera pas dtaille ici sauf pour les splines.

Vous pouvez vous aider des lignes daide affiches en bas gauche de la zne graphique.

Contour :

clics gauches successifs = cration dune

polyligne

glisser partir du dernier point =cration dun

arc de cercle

double clic =arrt du contour

Axe : utile notamment pour dfinir laxe dun solide de

rvolution

4.2.7. Cration et modification de splines

Une spline est une courbe cr partir de n points permettant de

dfinir rapidement des formes avec une grande libert.

Une fois cr, la spline peut tre modifie en dplaant les

points apparaissant ici sous la forme de petits

Une telle courbe est contrainte si et seulement si tous ses points

sont contraints.

Pour modifier une spline (ajout, modification de points), double-cliquer sur

la courbe elle-mme (et non sur un point).

Vous pouvez alors faire apparatre lorientation de la tangente en chacun

des points. Il sera alors possible de dfinir des contraintes sur ces

tangentes : par exemple, imposer une verticalit en une extrmit et un

angle avec une rfrence horizontale pour lautre extrmit.

16

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.2.8. Cration de contraintes

Outre la dtection automatique de contraintes, on peut dfinir posteriori les contraintes gomtriques et

dimensionnelles dune esquisse :

Bote de dialogue des contraintes : utilisez cette commande

aprs avoir slectionn un ou plusieurs objets. La bote de

dialogue ci-contre apparat alors. Seules les contraintes

applicables la slection peuvent tre choisies. Pour appliquer une

symtrie, il faut slectionner les deux lments symtriques puis un

lment reprsentant laxe de symtrie. Pour lquidistance, slectionnez

les deux points equidistants puis le point central

17

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

Contraintes dimensionnelles et de contact : il y a deux faons dutiliser ces commandes

Slectionner les lments contraindre puis activer la commande

Slectionner la commande puis les lments contraindre. Dans le cas dune cte

dimensionnelle, un premier clic pose une cte de longueur, puis la dsignation dun deuxime lment

remplace cette 1

re

cote par une cote de distance entre les deux lments dsigns.

ande :

Contrainte automatique : le logiciel dfinit automatiquement les contraintes gomtriques et

dimensionnelles ncessaires pour dfinir une esquisse. Une boite de dialogue dem

les lments contraindre

les lments de rfrence qui vont servir localiser le contour (le plus souvent par rapport H et V)

les droites de symtrie (optionnelles)

Animation dune contrainte dimensionnelle : en dsignant une contrainte dimensionnelle (cot

logiciel propose de visualiser les impacts dune variation de la cote dans un intervalle sp

[max ;min]. Cela peut permettre de dtecter une erreur dans la transcription des intentions de conception ou

danticiper dventuelles modifications futures des cotes nominales.

e), le

cifier

4.2.9. Oprations sur les objets

outils de transformation : symtrie, translation,

rotation, facteur dchelle, dcalage

Permet dinclure dans lesquisse courante des

lments de gomtrie 3D dj dfinis : projection

dun contour, trace dune surface etc

outils de relimitation : permet dajuster les diffrentes

entits en spcifiant des limites

cration dun chanfrein entre deux segments

cration dun arrondi (cong) entre deux segments

Projection dedge silhouettte :

projections des artes de

contour dun lment 3D

Projection dlments 3D :

des artes existantes sont

projetes sur le plan

desquisse

Intersection dun objet 3D

avec le plan desquisse.

Permet, entre autres, de

rcuprer laxe dun

cylindre

18

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.2.10. Barre doutils de lesquisseur

Une barre doutils dont le contenu est contextuel (il sadapte la commande en cours) est active ds lentre du

module. Certaines commandes ont dj t vues (grille aimante et contraintes automatiques)

Permet de basculer en mode Construction : toutes les entits gomtriques cres dans ce

mode ne seront pas prises en compte pour la construction de gomtrie 3D ; Ce sont des traits de

construction destins faciliter la dfinition dune esquisse

Lors de la dfinition dun point ou dune entit faisant appel un point, vous avez la possibilit de rentrer ses

coordonnes cartsiennes (H et V) ou polaires (L et A).

19

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.3. Atelier Part Design

4.3.1. Prsentation de latelier

Cet atelier permet de crer des objets 3D volumiques partir dequisses 2D ou de modifier des lments dj

dfinis (congs, chanfreins, symtrie etc) :

Volume cylindrique Section circulaire

Lors de la cration de certaines fonctions, lensemble des paramtres et options napparaissent pas par dfaut

dans la fentre ddition. Pour les visualiser, il faut utiliser le bouton Plus >> qui permet dafficher la fentre

ddition tendue.

Lors de la dfinition dune fonction, il est parfois possible dditer les lments 2D utiliss (profil, courbe guide)

sans quitter la commande en cours. Cela permet de modifier un contour et den voir immdiatement les impacts

sur la fonction solide cre grce au bouton Aperu .

4.3.2. Liens entre les ateliers Part Design et Sketcher

Le passage dun atelier lautre se fait de faon transparente pour lutilisateur grce licne reprsent

ci-contre. A la sortie de lesquisseur, on se retrouve dans latelier Part Design .

atelier Part Design atelier Sketcher

20

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.3.3. Composants issus dun contour

Extrusion

Certains paramtres ou options ne sont pas apparents dans la fentre

de base. Pour les modifier, vous devez utiliser le bouton Plus >>

de la fentre ddition de la fonction.

Cette fonction permet de gnrer des volumes cylindriques en

dfinissant une section et une gnratrice. Elle est largement utilise

dans les modlisations volumiques.

Profil un ou plusieurs contours ferms

Paramtres

obligatoires

limite dextrusion dans un sens ou deux. Cette limite peut tre dfinie par :

longueur

jusquau suivant : lextrusion pousse jusqu rencontrer une surface

jusquau dernier : lextrusion pousse jusqu la dernire surface

jusquau plan : dsignation dun plan comme limite

jusqu la surface : dsignation dune surface comme limite

Paramtres

optionnels

direction dextrusion : arte ou surface dfinissant la normale (par dfaut, perpendiculaire

au plan desquisse)

extension symtrique : lextrusion est symtrique par rapport au plan desquisse

Profil un ou plusieurs contours ferms

Paramtres

obligatoires

deux limites dextrusion spcifies par une longueur et la dsignation dun lment

angle de dpouille

lment neutre : les artes de cet lment ne bougeront pas aprs la dpouille

rayons des congs

Extrusion avec dpouilles et congs

Une dpouille est un terme mcanique qui reprsente une transformation gomtrique

qui permet dincliner une ou plusieurs faces dune pice (de quelques degrs). Un cong

est le terme mcanique dsignant un arrondi entre deux faces dune mme pice.

Les dpouilles et les arrondis sont systmatiquement utiliss pour la conception de

pices moules (sans dpouilles, une pice nest pas dmoulable ). Ces fonctions

peuvent nanmoins tre utilises dans dautres contextes.

Poche (par extrusion) et Poche avec dpouilles et congs

Une poche par extrusion est base sur le mme principe que lextrusion

simple mais le volume gnr sera enlev et non pas ajout au modle.

De mme pour la poche avec dpouilles et congs

Les paramtres de ces fonctions sont les mmes que pour lextrusion

simple.

21

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

Rvolution

Un tel volume est obtenu par rvolution dun contour autour dun axe de rotation.

Si un axe est prsent dans une esquisse alors il sera pris par dfaut comme axe de

rvolution. Si aucun axe nest prsent, il sera demand de dsigner une arte ou un

axe lors de la cration de la fonction.

A noter que linsertion dun repre (Insertion/Repre)peut permettre de dfinir un

tel axe.

Profil un contour ferm ou ouvert sil se referme sur laxe de rotation. Le contour ne doit pas traverser

laxe

Paramtres

obligatoires

Limites : deux angles choisir

Axe de rvolution (voir remarque ci-dessus).

Profil un contour ferm ou ouvert ne se refermant pas ncessairement sur laxe de rvolution. Dans ce

cas, on peut choisir le ct de la matire enlever (on obtient soit une gorge, soit le

complmentaire de cette gorge).

Paramtres

obligatoires

Limites : deux angles choisir

Axe de rvolution (voir remarque ci-dessus).

Nervure (quivalent ProEngineer : balayage)

Le volume est gnr en baladant un contour le

long dune courbe guide, ouverte ou ferme

Gorge

La gorge est lquivalent dune rvolution pour un enlvement de matire.

Profil un contour ferm. Celui-ci nest pas obligatoirement dfini sur la courbe guide.

Courbe

guide

un contour ouvert ou ferm

Paramtres

obligatoires

Contrle du profil :

Conserver langle (par dfaut)

Direction dextraction

Surface de rfrence

22

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

Loption Extremites relimites permet dajuster les surfaces finales dune nervure aux surfaces dj cres.

Cette fonction nest oprante que dans certains cas (non lists ce jour !).

Rainure

Cette fonction est une nervure ralise en enlvement de matire. Les deux fonctions

ncessitent les mmes paramtres.

Trou

Cette fonction permet de dfinir des

trous de diffrents types : chanfreins,

coniques, lams et toute combinaison

entre ces trois types. Elle permet

galement de dfinir des taraudages

(filetage femelle permettant daccueillir

une vis).

chanfrein conique lam

La dfinition du trou se fait en dsignant la face dun solide puis en renseignant les diffrents champs de la bote

de dialogue suivante :

dfinition dun axe (par

dfaut =perpendiculaire au

plan dsign)

cotation du centre du

trou dans le plan dsign

(voir ci-dessous)

onglet permettant de

dfinir un lamage, un

chanfrein etc

onglet permettant de

dfinir le taraudage

diamtre nominal

longueur du trou

Il est ncessaire de coter le centre du trou par rapport au lments gomtriques dj dfinis. Pour cela, utilisez la

commande Edition de lesquisse qui nous amne lcran suivant :

Cote pose pour localiser le centre

du trou (le centre est ici

compltement contrainte et apparat

donc en vert)

Centre du trou dans le plan

dsign

23

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

Comme toutes les fonctions, il est ncessaire de compltement contraindre le trou laide dun jeu de ctes

dimensionnelles et gomtriques. A noter que pour les trous, il est souvent ncessaire de dfinir des contraintes

de concidence (avec le centre dun cercle par ex.) ou de dfinir une ou plusieurs symtries (avec les cts dune

section rectangulaire par ex.).

Quand la cotation est ralise, on sort de lesquisseur avec licne de validation et on se retrouve

nouveau dans la fentre de dfinition du trou dcrite ci-dessus.

Raidisseur

Un raidisseur est un lment permettant de renforcer la tenue mcanique sous charges

dune pice ( ne pas confondre avec la fonction nervure de Catia qui peut prter

confusion).

Lintrt de cette fonction est sa rapidit de mise en uvre.

Lesquisse ncessaire la cration dun raidisseur peut tre

trs succincte comme indiqu ci-contre. Lors de la cration

de la fonction, Catia vous demande alors les diffrentes

directions de cration pour complter la gomtrie.

Profil un contour ouvert dont les extrmits ne concident pas ncessairement avec les traces des

surfaces joindre (voir ci-dessus)

Paramtres

obligatoires

Epaisseur du raidisseur

Directions de cration

Lissage (quivalent Pro/Engineer : lissage et lissage balay)

Cette fonction permet de crer un volume partir de n sections. Catia relie

alors les sommets des diffrents sections en suivant ventuellement des

courbes guides que lon spcifiera.

Dfinition dun ou plusieurs guides : dans ce cas, la gomtrie construite suit au

mieux une ou plusieurs courbes de rfrences.

Courbe guidant contraignant la

gomtrie. Plusieurs courbes

peuvent tre utilises (ici une seule)

Remilitation de la gomtrie : par dfaut les limites sont dfinies par les premire et

dernire sections utilises. Il est possible avec cette option de construire la gomtrie

au del de ces sections en utilisant les courbes guides

La gomtrie est cre tout au long de la

courbe guide, dpassant ainsi les

premire et dernire sections.

24

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

.

La cration de coque, carnage et autres formes sen approchant sera ralise de

prfrence en mode surfacique grce latelier Wireframe . Puis la gomtrie ainsi

obtenue sera transforme en volume. On passe ainsi dun modle fil de fer un

modle surfacique puis enfin volumique .

4.3.4. Composants dhabillage

Les composants dhabillage permettent de modifier la gomtrie dun lment dj cr :

Objets une ou plusieurs artes

une face (dans ce cas, toutes les artes limites de la face sont traites)

Paramtres

obligatoires

Rayon en mm du cong

Propagation : par dfaut Tangence , dans ce cas, tous les objets tangents lobjet

dsign seront traits par la commande ( le cong se propage par tangence )

Objets une ou plusieurs artes

une face (dans ce cas, toutes les artes limites de la face sont traites)

Paramtres

obligatoires

longueur et angle ou 2 longueurs suivant le type de cotation utilise

Propagation : par dfaut Tangence , dans ce cas, tous les objets tangents lobjet

dsign seront traits par la commande ( le cong se propage par tangence )

Lissage en retrait

Cette fonction est base sur les mme principes que le lissage mais en enlvement

de matire. Elle utilise les mmes paramtres et lments de rfrence.

Congs

Les congs sont des arrondis oprs sur des volumes dj crs. De

nombreuses variantes sont disponibles. Seul le cong simple sera ici dtaill.

Chanfrein

Les chanfreins permettent de casser les angles vifs sur un volume dj cr.

Ils sont utiliss, entre autres, pour faciliter le montage dune pice male dans une

pice femelle.

25

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

Objets Face(s) dpouiller

Paramtres

obligatoires

Angle de dpouille (quelques degrs pour une dpouille de fonderie)

Elment neutre : une face ou un plan

Direction dextraction, une flche indique la direction suivie par la dpouille. Pour

linverser, cliquer sur cette flche

Objets Volume courant (choisi par dfaut)

Paramtres

obligatoires

paisseurs des parois (intrieure et/ou extrieure)

Face(s) retirer : dans lexemple ci-dessus, face suprieure

Elle est utilise par exemple pour modliser des carters. Cette fonction est utilise

la fin du travail de modlisation aprs avoir dfini la gomtrie en plein .

La fonction coque permet de raliser des volumes possdant des parois

minces dpaisseur constante.

Coque

Dans cette opration, llment neutre dsigne la gomtrie de rfrence qui nest

pas affecte par la dpouille (dans lexemple ci-contre, llment neutre est la

face suprieure du paralllpipde).

Voir ce sujet la fonction Extrusion avec dpouilles . Ici la dpouille se fait

aprs la cration dun volume par extrusion.

Dpouilles

Surpaisseur

Permet de dcaler une surface incluse dans un volume en spcifiant une longueur

de dcalage.

26

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.3.5. Composants de transformation

Les composants de transformation permettent dappliquer des translations, rotations, symtries une

gomtrie dj cre :

Symtrie dun solide avec conservation du solide de rfrence

Symtrie dun solide : on spcifie une face ou un plan de symtrie. Dans ce cas, le solide de

dpart nest pas conserv

Rotation dun solide : on spcifie une direction (arte) et un angle de rotation

Translation dun solide : on spcifie une direction (arte ou face) et une distance

Les composants de rptition sont extrmement souples demploi : la plupart du temps, ils ne ncessitent pas la

cration dobjets spcifiques (points, axes, plans) mais sappuient sur des lments de la gomtrie dj cre.

Leur utilisation est donc trs intuitive mais impose nanmoins de prendre un soin particulier leur paramtrage.

Rptition rectangulaire

Permet de rpter selon 1 ou 2 directions une fonction dj cre (ici un trou)

Accs la deuxime direction

Type de paramtrage pour la cotation de la rptition

Direction de la 1

re

rptition, ici une arte (repre cr

avant).

Direction de la 1

re

rptition, ici une arte (repre cr

avant).

Nombre dinstances (comprend lobjet initial)

Loption conserver les spcifications permet de copier les spcifications de lobjet initial toutes les

instances cres lors de la rptition (exemple : jusquau dernier pour un trou).

27

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

Permet de rpter un objet le long dun cercle de rfrence.

Rptition circulaire

Rptition gnrale

Permet de crer une rptition en spcifiant une courbe sur laquelle la position

des instances est repre par un point.

Objet reli lobjet rpter qui concidera avec les points

dfinissant lapositiondesinstance(ici lecentredutrou)

Objet rpter

Esquisse o apparaissent les points dfinissant les

positions des instances de rptition

28

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.4. Atelier Wireframe and Surface Design

4.4.1. Prsentation de latelier

Cet atelier permet de dfinir des surfaces gomtriques qui permettront de dfinir

par la suite des lments volumiques. Lexemple donn ci-contre a t ralis en

extrudant un profil carr jusqu la surface jaune ralise dans latelier surfacique.

Lutilisation de cet atelier permet de dfinir des surfaces en sattachant aux

problmes de continuit C

0

, C

1

ou C

2

ou des contraintes dordre esthtique.

4.4.2. Mthodologies de cration et dutilisation des surfaces

Un mme pice peut faire appel indiffremment aux ateliers Part Design ou Surface Design , les lments

du second pouvant tre employs pour la dfinition dlments du premier atelier (comme dans lexemple ci-

contre).

La cration de surfaces sappuient sur des lments filaires (points, droites, courbes), ces derniers pouvant subir

diffrentes transformation gomtrique (intersection, projection etc).

Exemple de scnario typique de cration de surface :

cration de n points en utilisant leurs coordonnes cartsiennes absolues

cration dune spline passant par les n points crs

cration dune surface par extrusion de la spline dans une direction donne

4.4.3. Gnration dlments filaires

4.4.4. Gnration de surfaces

Projection dun lment sur une courbe ou sur une surface

Intersection entre deux lments gomtriques

Cration de courbes parallles

Surface extrude partir dune courbe et dunedirection

Surface de rvolution (idem que pour le part design)

Sphre

Remplissage : permet de fermer un trou en dsignant ses courbes frontires

Surface guide : sappuie sur n sections et ventuellement des courbes guides. Idem que pour

part design

29

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.5. Atelier Assembly Design

4.5.1. Prsentation de latelier

Cet atelier permet de crer des produits constitus de diffrentes pices

mcaniques ralises dans latelier Part Design. Les liaisons entre les solides

sont dfinies par lintermdiaire de contraintes gomtriques liant une ou

plusieurs entits gomtriques des pices assembles.

4.5.2. Mthodologies de cration et dassemblage des pices

Dans un premier temps, il est conseill de crer les pices une une dans latelier Part design puis de les

assembler dans latelier Assembly design . Il est galement possible de crer les pices en configuration, cest

dire en sappuyant sur la gomtrie dune pice dj cre mais cette mthode offre de nombreux

inconvnients pour un dbutant, notamment celui de gnrer des contraintes externes entre 2 pices souvent

dlicates grer.

Cration dun produit (pour linstant vide) Cration des pices assembler dans

latelier Part Design

Dclaration des contraintes gomtriques Glisser-dposer des pices dans le produit

Lors de la modlisation de votre assemblage, la fentre graphique nest pas

ncessairement jour. Pour quelle le soit, vous devez utiliser la commande de mise

jour accessible via le menu Edition/Mise jour ou via licne reprsent ci-dessous :

30

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.5.3. Contraintes gomtriques dassemblage

Les contraintes permettent de positionner les pices les unes par rapport aux autres et dainsi liminer ou

autoriser certains degrs de libert. Ces contraintes pourront par la suite tre converties en une ou plusieurs

liaisons mcaniques (glissire, rotule, pivot ) permettant la simulation de la cinmatique du produit.

Concidence : permet de dclarer la concidence entre deux entits de mme nature : 2 axes, 2

plans etc

Contact : permet de dclarer le contact entre deux surfaces solides du produit (les plans de

rfrence ne peuvent tre utiliss ici)

Distance : mme chose que contact mais avec un dcalage dune surface par rapport lautre.

Les plans peuvent tre utiliss ici.

Angle : permet de spcifier un angle entre deux surfaces

Fixe : permet de dfinir les pices qui nont pas de mouvement par rapport au rfrentiel de

base. Il est conseill de commencer par fixer le carter avant daborder dautres contraintes.

Fixit relative : permet de dfinir une liaison encastrement (aucun mouvement possible) entre

deux pices du produit.

Mode rapide : en activant cette commande, lutilisateur dsigne directement les entits

gomtriques et CATIA instancie la contrainte la plus adapte la dsignation

4.5.4. Exemple

Pice A

Contrainte : fixe

Pice B : Concidence des axes et

des plans de symtrie

P ice C : contact entre 3 paires de

surfaces avec la pice B

Il est noter que pour un mme mcanisme, il existe plusieurs jeux de

contraintes possibles. Les contraintes apparaissent dans larbre des

spcifications de la faon suivante :

31

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.5.5. Manipulation et visualisation des pices

Manipulation : permet de dplacer (translation ou rotation) une pice selon une direction spcifie. En

cochant Sous contraintes , le dplacement se fait en respectant les contraintes dj dclares, ce qui

permet de simuler la main la cinmatique dune pice et observer par exemple une loi dentre-

sortie

Alignement : permet daligner deux entits gomtriques afin de rorganiser le positionnement des

diffrentes pices. Attention, cette commande ne cr par de contraintes gomtriques permanentes mais

permet uniquement de manipuler rapidement les objets pour les amener dans une position proche de leur

configuration finale.

Coupe : permet de couper un assemblage laide dun plan ou dune surface spcifier. Une bote de

dialogue apparat alors permettant une coupe slective effectue sur des pices choisir dans une liste.

Pour supprimer une coupe, passer par sa reprsentation dans larbre des spcifications.

32

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.6. Atelier Drafting

Cet atelier permet ltablissement de dessins techniques plans (encore

appels mises en plan ) partir dun modle 3D, pice ou assemblage.

La gnration des diffrentes vues peut tre automatique ainsi que la

cotation fonctionnelle qui est alors dduite des paramtres de conception

solide (dans la mesure o le modle solide est correctement paramtr).

Les mises en plan et les modles sont associatifs : une modification de lun

entranera une modification de lautre.

4.6.1. Gnration automatique des vues

Aprs avoir charg le modle dont vous souhaitez effectuer la mise en

plan, activez latelier Conception Mcanique / Drafting .

La commande modifier vous permet de modifier le format, son

orientation et lchelle utilise.

Puis choisissez lune des 3 mises en plan standards qui se trouvent droite

du rectangle blanc reprsentant la mise en plan manuelle.

Les 3 vues sont alors automatiquement gnres. Il ne vous reste plus qu ajuster leurs positions et

ventuellement modifier lchelle : dans larbre des spcifications : Calque / Proprits (bouton droit) / Echelle

4.6.2. Gnration manuelle des vues

Au moment de choisir la mise en page, slectionnez le rectangle blanc se situant gauche de la fentre. Un

dessin technique vierge apparat alors. R-organisez vos fentres avec Fentre / Mosaque horizontale .

Pour gnrer la premire vue considre comme vue de face, utiliser la commande ci-contre puis

slectionnez une face du modle solide. La vue est alors place sur le dessin technique et une

boussole vous permet de lorienter : glisser-dposer le petit cercle vert suivant laxe souhait.

Quand la direction est fixe, cliquez sur le fond blanc du dessin.

Pour gnrer les autres vues, utilisez la commande ci-contre. Elle permet de dfinir les vues de droite, gauche,

dessous et dessus en pointant simplement la souris dans une des quatre zones. Attention la convention est la

suivante : la vue de gauche se place droite, la vue de dessus est dessous etc

4.6.3. Gnration automatique des cotes

Grce cette commande, vous pouvez gnrer la cotation fonctionnelle partir des paramtres du modle 3D.

Loption Gnrer toutes les cotes doit tre coche lactivation de la fonction.

Cette commande permet de crer manuellement des cotes en dsignant un ou plusieurs lments gomtriques.

Elle vient en complment de la commande prcdente.

4.6.4. Ajout dun cartouche

Pour crer un cartouche (espace rserv lindication du nom du systme dessin, lchelle utilise etc),

activer le calque du fond par Edition / Calque du fond .

Cette commande lance la cration automatique dun cadre et de tous les lments relatifs au cartouche.

Attention ! Par dfaut, le cartouche utilis est dune taille imposante (ramene un format A4).

Pour revenir la dfinition des vues, utilisez la commande Edition / Calque des vues

33

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

4.7. Atelier Maquette numrique / DMU Kinematics

4.7.1. Prsentation de latelier

Cet atelier permet de simuler la cinmatique dun assemblage 1 ou plus degrs de liberts. La mthodologie

suivre est la suivante :

Dfinition des liaisons mcaniques : cration dun mcanisme

Dfinition des commandes (degrs de libert commands)

Simulation en agissant sur les commandes prcdentes

Pour un mme produit, plusieurs mcanismes peuvent tre crs dans la mme session. On peut ainsi disposer la

commande sur lun ou lautre des degrs de libert du systme en fonction de lanalyse mener.

4.7.2. Dfinition des liaisons

Pour dfinir les liaisons, vous pouvez vous appuyer ou non sur les contraintes dassemblage (dans le cas o elles

sont dfinies). Si cest le cas, vous utilisez alors la cration automatique de liaisons.

Cration automatique de liaisons

Dans lexemple ci-contre, un mcanisme a t cr sous latelier

Assembly Design . Diverses contraintes ont t dfinies

(concidences, contact etc). En activant la cration automatique,

une nouvelle fentre souvre :

Donnez un nom au mcanisme (ici Mcanisme.1), et activez la commande

cration automatique. Catia convertit alors vos contraintes gomtriques en

liaisons mcaniques (pivot, prismatique etc). Ces liaisons apparaissent dans

larbre des spcifications (voir ci-contre).

Cration manuelle de liaisons

La barre de commandes reprsente ci-dessous permet de crer des liaisons pivots, prismatiques etc. Pour cela,

vous devez dsigner des contraintes gomtriques pralablement dfinies dans latelier Assembly design .

Vous pouvez ainsi dfinir ou redfinir des liaisons qui nont pas t reconnues durant la cration automatique.

Pice fixe du mcanisme

Comme dans latelier assembly design cette commande permet de dfinir le bti du mcanisme. A

noter que la cration automatique des liaisons dfinit galement automatiquement le bti.

34

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

An

cipales du mcanisme en un tableau

synthtique. Trs utile pour faire un bilan des liaisons dj dfinies.

) et donnez lintervalle de variation du

linverse, lors de la suppression dune commande, Catia vous indique que votre mcanisme ne peut tre simul.

4.7.4.

la cinmatique qu la

alyse de mcanisme

Cette commande permet de faire apparatre les caractristiques prin

4.7.3. Dfinition des commandes

Une commande permet danimer un mcanisme en spcifiant les

valeurs prises par la position dune pice (relativement donc un

degr de libert du mcanisme). Pour cela, double-cliquez sur la

liaison dans larbre des spcifications. Sa dfinition apparat alors

dans la fentre. Cliquez sur la commande souhaite (par exemple

ici , commande en angle

paramtre correspondant.

A la fin de la dfinition de la dernire commande, Catia vous indique que votre mcanisme peut tre simul. A

Simulation avec des commandes

Cela permet de simuler la cinmatique de votre produit en spcifiant des

valeurs pour les commandes pralablement dfinies. Vous avez la possibilit

de demander un rafrachissement automatique de la vue en fonction de la

valeur de la commande indique, ou alors de ne simuler

demande en utilisant les touches type magntoscope .

4.7.5. Cration dune exprience

Pour raliser une exprience (convertie par la suite en film ) permettant de

rendre compte dune cinmatique, utilisez cette commande. Slectionnez dans

la fentre qui apparat le mcanisme concern par la simulation. Apparaissent alors les

fentres suivantes :

Contrle de lexprience

Le film cr peut tenir compte du point de vue (rotation, zoom etc)

Insertion dune scne : votre film sera cr partir de n scnes, Catia se

chargeant de raliser une interpolation pour garder une animation fluide de

votre systme.

Quand lensemble des scnes est dfini, validez par OK.

4.7.6. Cration et restitution dun film

Votre exprience doit tre traduite en film propre Catia ou en fichier avi par la 1

re

commande ci-

contre. Vous pouvez animer le point de vue (si cest votre exprience le ralise) et dfinir le pas

dfinissant le nombre de positions intermdiaires (par exemple, un pas de 0,1 permettra de gnrer 10

positions intermdiaires). Enfin, vous pouvez rejouer votre exprience grce la 2

nde

commande

reprsente ci-contre.

Chaque commande possde sa propre fentre indpendante permettant

lajustement du paramtre correspondant. Quand votre systme est

positionn selon vos souhaits, enregistrer la position par Insrer de la

fentre ci-dessus.

35

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

5. Module Analyse & Simulation

5.1. Prsentation des ateliers

Les ateliers Analyse et Simulation permettent de raliser des analyses par lments

finis sur une pice ou un assemblage savoir :

Advance meshing tools : outils avancs de maillage. N'est pas utilis pour les tudes courantes

Generative Structural Analysis : permet de raliser les tudes suivantes :

o Analyse statique : il s'agit de dimensionner une pice mcanique en fonction des efforts appliqus

o Analyse modale : tude des modes propres d'un systme avec dclaration de conditions aux limites

(encastrement ...)

o Analyse modale libre : tude des modes propres sans dclaration pralable de conditions aux

limites

Analysis connections : permet de dclarer des connexions particulires comme des points de soudure.

Nous prsentons ci-dessous latelier Analyse statique , sachant que les ateliers danalyse modale sont assez

proches et peuvent donc tre utiliss sans peine.

5.2. Prsentation de l'atelier Calculs de Structure

L'atelier "Analyse & Simulation/Generative Structural Analysis" permet de raliser des calculs de structure sur

les modles gomtriques CATIA en vue de leur dimensionnement. Cet atelier est totalement intgr

l'environnement CATIA et ne ncessite aucune connaissance approfondie dans le domaine du calcul. On se place

ici dans le cadre de calculs d'avant-projet permettant de vrifier le plus rapidement possible la validit d'une

solution.

Mais attention, il convient d'tre vigilant quant aux rsultats fournis par le logiciel et leur validit. En

effet, l'automatisation pousse de certaines tapes du calcul masque parfois des faiblesses ou des

incohrences dans le modle utilis. Vous tes donc invits toujours prendre conseil auprs de

spcialistes des calculs du structure pour valider vos tudes.

Il faut galement se garder de croire qu'un modle 3D complexe pourra tre trait de faon transparente et rapide

par le module de calculs de structure. Il est bien souvent ncessaire de ne garder du modle que des lments

dterminants pour le calcul et de dfinir avec prcision les conditions aux limites (chargement, mobilits).

Exemple dutilisation de latelier Analyse statique : reconception d'un support d'trier de frein dont il

s'agit d'optimiser le poids et la rsistance aux sollicitations :

Modle original : 39 gr. 387 Mpa

Modle modifi : 29 gr. 286 MPa

36

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

5.3. Mthodologie pour le calcul de structure

Les diffrentes tapes suivre pour raliser un calcul de structure sur une pice ou un assemblage est le suivant :

Modlisation gomtrique du systme tudier : Part design pour les pices, Assembly design pour

les assemblages

Affectation d'un matriau aux pices dans l'atelier Part design : une librairie de matriaux est disponible

sous Catia. On peut galement diter ses propres matriaux dans l'atelier : Infrastructure/Material library

Activation de l'atelier Generative Structural Analysis puis Analyse statique

Dtermination de la taille gnrale du maillage et ventuellement de maillages locaux

Dfinition des conditions aux limites : chargement, contraintes, liaisons

Pour les assemblages, transformations des contraintes gomtriques en connexions entre pices

Maillage automatique et rsolution du problme

Analyse des rsultats : dplacements, contraintes de Von Mises etc.

5.4. Dfinition de la taille du maillage

5.4.1. Taille gnrale du maillage

Lors de l'activation de l'atelier, CATIA dfinit une valeur de maillage par dfaut qui est reprsente par un

symbole vert dans la fentre graphique. La taille de ce symbole est proportionnelle la taille du maillage retenu.

Pour modifier cette valeur par dfaut, vous pouvez double-cliquer sur le symbole ou rechercher l'item

Maillage dans l'arbre des spcifications.

La flche reprsente l'erreur maxi admissible entre les frontires du solide et le maillage obtenu.

Attention ! Jusqu' la release 8 incluse, CATIA ne dispose que d'lments solides. Le maillage ne fera donc

exclusivement appel qu' ce type d'lments. Cela peut poser problme pour des solides minces du type plaque,

tube etc. Dans l'exemple prsent ci-dessous, la valeur par dfaut choisie par CATIA pour la dimension des

lments solides aboutit un maillage incorrect du tube. Dans ce cas prcis, les rsultats obtenus sont errons. Il

est alors bien sr possible de raffiner le maillage en choisissant une taille proche ou infrieure l'paisseur du

tube mais cela aboutit des temps de calculs beaucoup plus importants voire prohibitifs !

37

Formation au logiciel CATIA V5 Guide dutilisation 3.3 Ecole Centrale Paris

5.4.2. Taille locale du maillage

Pour l'tude de zone o les variations de contraintes sont importantes, il est ncessaire